ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель. Оценить изменения выраженности хронической сердечной недостаточности (ХСН) через 1 год после протезирования аортального клапана новым биологическим протезом с системой “easy change”.

Материал и методы. В исследование включены 59 пациентов (24 мужчины и 35 женщин) с диагнозом дегенеративный порок аортального клапана без сопутствующей кардиальной патологии. Средний возраст пациентов составил 69,6±4,3 лет. Проводили оценку функционального класса (ФК) ХСН по NYHA, тест шестиминутной ходьбы. Также для определения тяжести ХСН использовали уровень N-концевого промозгового натрийуретрического пептида (NT-proBNP) в плазме венозной крови до и после операции. У 31 пациента (52,5%) до операции определен III ФК ХСН по NYHA.

Результаты. При сравнительном анализе показателей ФК ХСН получили статистически значимую разницу. Так, после имплантации МедИнж-БИО в аортальную позицию, дистанция теста шестиминутной ходьбы увеличилась в среднем на 125 м (р=0,001). Уровень NT-proBNP снизился с 162,2 пг/мл до 63,7 пг/мл (р=0,003).

Заключение. При проведенном анализе годичных результатов после имплантации нового составного ксеноперикардильного каркасного протеза аортального клапана отмечено объективное снижение выраженности ХСН по результатам теста шестиминутной ходьбы и уровню NT-proBNP в плазме венозной крови.

Впервые операцию Росса предложил Donald Ross в 1967г. Многочисленные исследования показывают отличные отдаленные результаты операции Росса. Одним из недостатков операции Росса является вмешательство на двух клапанах вследствие дисфункции легочного гомографта.

Цель. Изучить отдаленные результаты состояния легочного гомографта при операции Росса (кумулятивную частоту дисфункции легочного гомографта, свободу от реоперации на легочном гомографте, отдаленную выживаемость, предикторы дисфункции легочного гомографта) с использованием данных одного российского центра.

Материал и методы. В ретроспективное исследование включены пациенты 18 лет и старше с поражением аортального клапана, которым была выполнена операция Росса с апреля 2009 по декабрь 2020гг одним хирургом. Возраст больных составил 35 (26-44) лет. Среди больных были 159 (75%) мужчин. Инфекционный эндокардит в качестве причины патологии аортального клапана был диагностирован у 55 (26%) больных. Двухстворчатый аортальный клапан был диагностирован у 131 (62%) больного. Медиана периода наблюдения составила 79 (26,5-102,7) мес.

Результаты. Комбинированные вмешательства выполнялись в 40 случаях (18,9%). Модифицированная методика Росса применялась в 54 (25,5%) случаях (интрааортальная — 29, окутывание дакроновым протезом в 25). Госпитальная летальность составила 0,5%. Пяти- и десятилетняя общая выживаемость составила 98,5% и 95,4%, кумулятивная частота повторного вмешательства на легочном клапане составила 4,6% через 10 лет, кумулятивная частота дисфункции легочного гомографта составила 35,2% через 10 лет, а единственным фактором, влияющим на дисфункцию легочного гомографта в отдаленном периоде, оказался возраст пациента ≤30 лет (отношение шансов =0,2, 95% доверительный интервал: 0,06-0,7; р=0,02).

Заключение. Свежеприготовленные легочные гомографты имеют низкую частоту дисфункций и повторного вмешательства на легочном клапане после операции Росса. Молодой возраст — это единственный независимый фактор риска дисфункции легочного гомотрансплантата.

Цель. Сопоставить частоту тромбоэмболических и геморрагических событий после имплантации окклюдера ушка левого предсердия (УЛП) или при отсутствии профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО) в ходе проспективного наблюдения за больными с фибрилляцией предсердий (ФП) и высоким риском ишемического инсульта (ИИ), имеющими противопоказания к длительной антикоагулянтной терапии.

Материал и методы. В исследование было включено 134 пациента с ФП, высоким риском ИИ и противопоказаниями к продленному приему антикоагулянтов. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу были включены пациенты, которым была выполнена имплантация окклюдера УЛП (n=74), во вторую — пациенты, не получающие какой-либо профилактики ТЭО (n=60). Период наблюдения составил 3 года. В качестве первичной конечной точки эффективности была принята кумулятивная частота общей смертности, ИИ, транзиторных ишемических атак (ТИА), системных эмболий (СЭ). Первичная конечная точка безопасности включала в себя большие кровотечения по критериям регистра GARFIELD. Результаты. В течение периода наблюдения частота комбинированной конечной точки эффективности в группе имплантации окклюдера УЛП была достоверно ниже, чем в группе без профилактики ТЭО, составив 5,2 vs 17,4 на 100 пациенто-лет (скорректированное отношение шансов (ОШ) 4,08; 95% доверительный интервал (ДИ): 1,7-9,5; p=0,001). Частота больших кровотечений достоверно не различалась: 2,4 в группе имплантации окклюдера УЛП vs 1,3 на 100 пациенто-лет в группе без профилактики ТЭО (скорректированное ОШ 0,55; 95% ДИ: 0,1-3,09; p=0,509). Кроме того, частота событий чистой клинической выгоды (общая смертность + ИИ/ТИА/СЭ + большие кровотечения) в группе имплантации окклюдера УЛП достигалась достоверно реже, чем в группе отсутствия профилактики ТЭО, составив 5,9 vs 18,2 на 100 пациентолет (скорректированное ОШ 3,0; 95% ДИ: 1,47-6,36; p=0,003).

Заключение. Среди пациентов с ФП и противопоказаниями к длительной антикоагулянтной терапии через 3 года наблюдения имплантация окклюдера УЛП продемонстрировала достоверное снижение кумулятивной частоты смертности от всех причин и нефатальных ТЭО. При этом частота больших кровотечений оказалась сопоставимой между группами, даже с учетом кровотечений в месте доступа и ассоциированных с послеоперационной антитромботической терапией в группе окклюдера. Требуются дальнейшие рандомизированные клинические исследования для подтверждения данных наблюдений.

Цель. Провести анализ отдаленных результатов нового способа бедренноподколенного шунтирования (БПШ).

Материал и методы. В настоящее ретроспективное открытое сравнительное исследование за период с 10.01.2016 по 25.12.2019 в ГБУЗ “Научноисследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского” Министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, было включено 473 пациента, которым выполнялось БПШ. В зависимости от вида шунта сформировано 5 групп: 1 группа (n=266) — реверсированная вена (большая подкожная вена (БПВ)); 2 группа (n=59) — аутовена (БПВ), подготовленная in situ; 3 группа (n=66) — аутовена (БПВ), подготовленная ex situ; 4 группа (n=9) — синтетический протез (Jotec, Германия); 5 группа (n=73) — вены верхней конечности. Во всех случаях по данным мультиспиральной компьютерной томографии с ангиографией было выявлено протяженное (≥25 см) атеросклеротическое окклюзионное поражение поверхностной бедренной артерии, соответствующее типу D согласно трансатлантическому консенсусу (TASC II). Отдаленный период наблюдения составил 16,6±10,3 мес. Технический результат нового вида БПШ достигался за счет применения предлагаемого вида подготовки аутовенозного шунта, при котором после выделения БПВ производилась вальвулотомия ex situ c последующим проведением шунта без реверсирования субфасциально ортотопически по ходу сосудисто-нервного пучка путем туннелирования (туннелер Sheath Tunneler Set; Peripheral Vascular, США) мягких тканей. БПВ ex situ подготавливалась следующим образом: выделяли БПВ от сафено-феморального соустья в дистальном направлении на необходимую длину и извлекали из раны. Далее через проксимальный конец БПВ выполняли вальвулотомию. Затем вальвулотом удаляли и вводили металлическую канюлю. Через нее с помощью шприца в просвет БПВ нагнетали физиологический раствор комнатной температуры с нефракционированным гепарином, имитируя кровоток, и проверяли качество проведенной вальвулотомии.

Результаты. В госпитальном послеоперационном периоде все осложнения развились в 1, 2, 3 и 5 группах. Тем не менее, значимых межгрупповых статистических различий выявлено не было. В отдаленном периоде наблюдения по частоте летального исхода (группа 1: 4,6%; группа 2: 1,7%; группа 3: 4,6%; группа 4: 0%; группа 5: 2,8%; р=0,78), инфаркта миокарда (группа 1: 1,9%; группа 2: 0%; группа 3: 1,5%; группа 4: 0%; группа 5: 0%; р=0,62), ишемического инсульта (группа 1: 0,8%; группа 2: 1,7%; группа 3: 1,5%; группа 4: 0%; группа 5: 0%; р=0,8) и тромбоза шунта (группа 1: 14,5%; группа 2: 19,3%; группа 3: 18,5%; группа 4: 44,4%; группа 5: 19,7%; р=0,16) значимых межгрупповых различий не выявлено. Однако наибольшее число ампутаций конечности (группа 1: 4,2%; группа 2: 5,3%; группа 3: 9,2%; группа 4: 22,2%; группа 5: 1,4%; р=0,03) и максимальный показатель комбинированной конечной точки (сумма всех осложнений) (группа 1: 26,0%; группа 2: 28,1%; группа 3: 35,4%; группа 4: 66,7%; группа 5: 23,9%; р=0,05) наблюдались после применения синтетического протеза.

Заключение. БПШ аутовеной ex situ характеризуется сопоставимой частотой госпитальных и отдаленных результатов с БПШ реверсированной аутовеной и БПШ аутовеной in situ. Таким образом, данная техника операции может стать одной из операций выбора для пациентов с протяженным окклюзионностенотическим поражением поверхностной бедренной артерии.

Цель. Провести сравнительный анализ клинико-функциональных показателей и качества жизни (КЖ) у пациентов с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЛГ) в зависимости от наличия депрессивного расстройства (ДР) в отдаленный период после оперативного лечения.

Материал и методы. В исследование включены 182 пациента с ХТЛГ в отдаленные сроки после операции. По результатам опросника Patient Health Questionnaire (опросник здоровья пациента, уровня депрессии, PHQ-9) все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа — без депрессивного синдрома (ДС) в отдаленный послеоперационный период, 2 — с наличием ДС. Проведена сравнительная оценка исходных клинико-функциональных характеристик, а также КЖ с помощью опросника SF-36 в обеих группах больных. У пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведена сравнительная оценка шкалы постковидного функционального статуса (PCFS) между 1 и 2 группами пациентов.

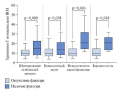

Результаты. Клинически значимый ДС у пациентов с ХТЛГ в отдаленные сроки после операции зарегистрирован в 25,3% случаев. Во 2 группе больных статистически чаще в анамнезе регистрировался инфаркт миокарда (p=0,02), сопутствующая хроническая недостаточность мозгового кровообращения (p=0,01), а также умеренные и тяжелые постковидные функциональные ограничения по шкале PCFS (p=0,004) в сравнении с больными 1 группы. Во 2 группе больных уровень КЖ практически по всем параметрам был статистически значимо ниже в сравнении с 1 группой (p<0,05). Сниженное КЖ (<40 баллов) во 2 группе наблюдалось по многочисленным показателям, включая физический и психологический компоненты здоровья. В 1 группе больных сниженное КЖ наблюдалось только по некоторым физическим параметрам.

Заключение. Группа пациентов с ХТЛГ с наличием ДС в отдаленный послеоперационный период характеризовалась более высокой частотой сопутствующей хронической недостаточностью мозгового кровообращения и наличием инфаркта миокарда в анамнезе в сравнении с пациентами без ДР. В группе пациентов с наличием ДР чаще наблюдались умеренные и тяжелые постковидные функциональные ограничения по шкале PCFS. ДР у пациентов с ХТЛГ в отдаленном послеоперационном периоде сопровождались значительно сниженными параметрами КЖ. Наибольшие трудности больные испытывали как при выполнении обычной повседневной нагрузки, так и в профессиональной деятельности.

Цель. Оценка динамики показателей диастолической функции (ДФ) левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий до операции коронарного шунтирования (КШ) и в раннем послеоперационном периоде (7-10 сут.), оценка связи ДФ ЛЖ с развитием пароксизма послеоперационной фибрилляции предсердий (ПОФП).

Материал и методы. Оригинальное проспективное исследование пациентов, перенесших операцию КШ на базе кардиохирургического отделения № 1 НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с декабря 2020 по декабрь 2021гг. В исследование было включено 50 человек. Всем пациентам до и после операции проводилась стандартная эхокардиография. ДФ оценивали при помощи следующих параметров: септальная скорость фиброзного кольца митрального клапана (МК) (е’септ.), латеральная скорость фиброзного кольца МК (е’латер.), отношение максимальных скоростей раннего наполнения трансмитрального кровотока и движения фиброзного кольца МК в раннюю диастолу (E/e’), индексированный объем левого предсердия (мл/м2), пиковая трикуспидальная скорость регургитации (м/с), отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения трансмитрального кровотока (Е/A).

Результаты. После проведенной операции коронарного шунтирования 35 пациентов в раннем послеоперационном периоде удерживали синусовый ритм и составили 1 группу, у 15 пациентов развился пароксизм ПОФП (2 группа). По данным эхокардиографии в обеих группах преобладала ДФ 1 типа; 2 и 3 типы ДФ ЛЖ не были выявлены. Среди параметров, характеризующих релаксацию миокарда, в 1 группе после операции КШ отмечено статистически значимое увеличение пика Е (р=0,001), и за счет этого зафиксирована нормализация соотношения Е/А (р<0,0001). Также выявлено увеличение е’ латеральный (р=0,05), в связи с чем отмечено увеличение соотношения Е/е’ (р=0,02). В группе пациентов с ПОФП подобных изменений параметров, характеризующих ДФ ЛЖ, не было выявлено. Индексированный объем левого предсердия (мл/м2) был значимо больше в группе ПОФП (p=0,02).

Заключение. Хирургическая реваскуляризация миокарда обладает положительным влиянием на ДФ ЛЖ. Улучшение показателей ДФ ЛЖ после операции КШ может быть признаком восстановления функции “гибернированного” миокарда, в то время как отсутствие положительной динамики параметров, характеризующих ДФ ЛЖ, совместно с дилатацией левого предсердия, могут быть предикторами развития ПОФП в раннем послеоперационном периоде.

Цель. Сопоставить результаты диагностики сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) у больных артериальной гипертензией (АГ) по значениям стрейна левого предсердия (ЛП) с результатами, полученными при совместном использовании шкалы H2FPEF и диастолического стресс-теста (ДСТ).

Материал и методы. В исследование были последовательно включены 293 пациента с ранее диагностированной АГ, проходившие обследование в связи с жалобами на одышку и/или сердцебиение (мужчин 97 (33,5%), средний возраст 62,0 (55,0; 67,0) года). Всем пациентам была выполнена трансторакальная эхокардиография, включавшая определение показателей деформации ЛП, и оценка вероятности СНсФВ по шкале H2FPEF. 85 пациентам с промежуточной вероятностью СНсФВ был выполнен ДСТ.

Результаты. Низкая вероятность СНсФВ по шкале H2FPEF констатирована у 35 (11,9%) пациентов, неопределенная — у 206 (70,3%), высокая — у 52 (17,7%). ДСТ оказался отрицательным у 43 (50,6%) и положительным у 42 (49,4%) пациентов с промежуточной вероятностью СНсФВ. Стрейн ЛП в фазу резервуара у больных с низкой вероятностью СНсФВ равнялся в среднем (медиана и межквартильный интервал) 28,0 (23,6; 31,5)%, у больных с промежуточной вероятностью и отрицательным ДСТ — 24,0 (22,0; 26,8)%, при промежуточной вероятности и положительном ДСТ — 20,0 (18,0; 21,0)%, при высокой вероятности СНсФВ — 19,6 (16,9; 21,8)%. Диагноз СНсФВ был выставлен 94 пациентам, в т.ч. 52 с высокой вероятностью по шкале H2FPEF и 42 с промежуточной вероятностью и положительным ДСТ. Диагноз СНсФВ был отклонен у 78 пациентов, в т.ч. у 35 с низкой вероятностью по шкале H2FPEF и у 43 с промежуточной вероятностью и отрицательным ДСТ. 172 пациента с подтвержденным или отклоненным диагнозом СНсФВ были случайным образом разделены на две равночисленные когорты. В обучающей когорте СНсФВ была диагностирована у 44 (51,2%) пациентов, в валидирующей — у 50 (58,1%). ROC-анализ, выполненный на обучающей когорте, показал, что для стрейна ЛП в фазу резервуара AUC=0,920 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,8420,968), а отрезная точка — 21,5%. На обучающей когорте совпадение результатов диагностики СНсФВ по указанному критерию с результатами диагностики по шкале H2FPEF и результатам ДСТ отмечено в 86,1% (95% ДИ 77,291,8) случаев. Показатель согласованности (каппа Коэна) оказался равен 0,721 (95% ДИ 0,575-0,868). На валидирующей когорте совпадение результатов отмечено в 84,9% (95% ДИ 75,8-91,0) случаев, каппа Коэна равна 0,702 (95% ДИ 0,553-0,851).

Заключение. У больных АГ заключение о наличии СНсФВ, сделанное на основании снижения стрейна ЛП в фазу резервуара до 21,5% и менее, хорошо согласуется с диагностическим заключением, сделанным на основании оценки вероятности СНсФВ по шкале H2FPEF и результатов ДСТ.

Цель. Оценить предиктивный потенциал показателей клинического анализа крови (КАК), липидного спектра и их соотношений для прогнозирования обструктивного поражения коронарных артерий (ОПКА) у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST).

Материал и методы. В исследование было включено 600 пациентов с ОКСбпST с медианой возраста 62 года, которым выполнялась инвазивная коронароангиография (КАГ). Среди обследованных было выделено 2 группы, первую из которых составили 360 (60%) больных с ОПКА (стеноз ≥50%), а вторую — 240 (40%) с сужением просвета коронарных артерий <50%. Клинико-функциональный статус больных до проведения КАГ оценивали по 33 параметрам, включающим показатели КАК, липидного спектра и их соотношения. Для статистической обработки и анализа данных использовали методы Манна-Уитни, Фишера, хи-квадрат, однофакторную логистическую регрессию (ЛР), а для разработки прогностических моделей — многофакторную ЛР (МЛР). Качество моделей оценивали по 4 метрикам: площадь под ROCкривой (AUC), чувствительность (Se), специфичность (Sp) и точность (Ac).

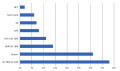

Результаты. Комплексный анализ показателей КАК и липидного спектра позволил выделить факторы, линейно и нелинейно связанные с ОПКА. С помощью однофакторной ЛР были определены их пороговые значения с наибольшим предиктивным потенциалом. Метрики качества лучшей прогностической модели, разработанной на основе МЛР, составили по AUC — 0,80, Sp — 0,79, Ac — 0,76, Se — 0,78. Ее предикторами были 8 показателей в категориальной форме: возраст >55 лет у мужчин и >65 лет — у женщин, содержание лимфоцитов (LYM) <19%, гематокрит >49%, иммуно-воспалительный индекс >1000 усл. ед., соотношения холестерина (ХС) липопротеидов высокой плотности (ЛВП) к ХС низкой плотности (ЛНП) <0,3 усл. ед., моноцитов (MON) к ХС ЛВП >0,8 усл. ед., нейтрофилов (NEUT) к ХС ЛВП >5,7 усл. ед. и NEUT/ LYM >3 усл. ед. Определен относительный вклад отдельных предикторов в реализацию конечной точки исследования.

Заключение. Прогностический алгоритм (модель 9), разработанный на основе МЛР, демонстрировал лучшее соотношение метрик качества, чем другие модели. Доминирующее влияние на прогноз ОПКА оказывали 3 фактора: ХС ЛВП/ХС ЛНП (38%), возраст больных (31%), MON/ХС ЛВП (14%). Влияние на риск ОПКА других факторов было менее заметным.

Для диагностики инфаркта миокарда во время кардиохирургических операций предложены различные пороги для высокочувствительных тропонинов (Тн). Однако, как показывают исследования, реальные пороги могут быть значительно выше. Остаются неизученными факторы, связанные с нарастанием Тн после аортокоронарного шунтирования (АКШ) и взаимосвязь данного маркера с результатами эхокардиографии.

Цель. Определить клиническую значимость высокочувствительного ТнТ после операции АКШ.

Материал и методы. Исследование выполнено с участием 50 пациентов после операции АКШ. До и после операции выполнялся анализ крови на высокочувствительный ТнТ (анализатор Cobas E411) и эхокардиография с определением конечно-систолического, конечно-диастолического объема левого желудочка и фракции выброса.

Результаты. Перед операцией у 21 (42%) пациента показатель маркера был выше верхней границы нормы (ВГН), максимум в 5,9 раз. После операции у 23 (46%) пациентов наблюдалось более чем 10-кратное, у 2 (4%) пациентов — более чем 35-кратное превышение относительно ВГН. При использовании искусственного кровообращения и кардиоплегии у всех пациентов показатели ТнТ в 10 и более раз превышали ВГН, что статистически значимо больше (p=0,003 и p=0,018, соответственно), чем у пациентов после операции на работающем сердце. Выявлена средняя положительная корреляция между количеством шунтов и концентрацией ТнТ после операции (r=0,40; p=0,004). В то же время, связь с продолжительностью операции несущественна (r=0,19; p=0,191). После операции наблюдалось умеренное снижение конечно-диастолического объема в среднем на 7,4 мл (p<0,001), снижение конечно-систолического объема на 3,5 мл (p=0,007) и повышение фракции выброса на 2,2% (p=0,020). Динамика данных показателей никак не коррелирует с показателем ТнТ после операции (|r|<0,2; p>0,05). Заключение. Высокочувствительный ТнT может изменяться в зависимости от тактики операции, вследствие чего отражает ишемическое повреждение миокарда, непосредственно связанное с хирургическими манипуляциями. Данное повышение маркера не является клинически значимым. Оценка высокочувствительного ТнТ без учета других методов исследования не может быть использована для дифференцированного подхода в определении периоперационного инфаркта миокарда и использоваться для принятия клинических решений у пациентов после АКШ.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Цель. Оценить влияние фармакологического протокола профилактики спазма лучевой артерии, основу которого составляет системное и местное применение антагонистов кальциевых каналов дигидропиридиновой группы, на отдалённые результаты аутоартериального коронарного шунтирования.

Материал и методы. Согласно протоколу за 3 сут. до операции назначается нифедипин в таблетированной форме в дозе 5 мг/сут. Затем после выделения лучевой артерии осуществляется консервация сосуда в растворе нифедипина (адалата) до момента его использования. После снятия зажима с аорты начинается инфузия нифедипина (адалата) внутривенно в дозе 0,63 мг/ч. В послеоперационном периоде продолжается инфузия нифедипина в течение 6 ч. В дальнейшем пациентам рекомендуется прием антагонистов кальциевых каналов дигидропиридиновой группы в дозе 5 мг/сут. после выписки из стационара.

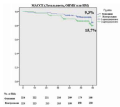

Результаты. Применение фармакологического протокола (n=225) в сроки до 5 лет сопряжено с меньшим количеством больших сердечно-сосудистых событий (летальность, инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения) в сравнении с группой контроля (n=230) (9,3% и 15,7%, p=0,031). Такой результат был достигнут в основном за счет снижения случаев инфаркта миокарда (6,2% и 12,6%, p=0,018). Также применение фармакологического протокола привело к уменьшению повторных реваскуляризаций (4,4% и 16,1%, p=0,0001) по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Применение фармакологического протокола профилактики спазма лучевой артерии на основе системного применения блокаторов кальциевых каналов дигидропиридиновой группы улучшает результаты аутоартериального коронарного шунтирования в отдалённом сроке наблюдения за пациентами.

Цель. Изучить эффективность препарата Фортелизин® в подгруппах с различной массой тела у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) в исследовании ФРИДОМ1 и в реальной клинической практике.

Материал и методы. Фортелизин® вводился однократно болюсно в единой дозе 15 мг в течение 10 сек вне зависимости от массы тела пациентов. Препарат Метализе® вводился однократно болюсно в течение 10 сек в дозе 30-50 мг в зависимости от массы тела. Однолетние результаты исследования ФРИДОМ1 оценивались клиническими центрами путем телефонного контакта. Мониторинг применения препарата Фортелизин® осуществлялся врачами ЛПУ, врачами и фельдшерами скорой медицинской помощи (СМП) путем заполнения листа мониторинга в период с июня 2013 по декабрь 2021гг у 19243 пациентов с ОИМпST.

Результаты. В исследовании ФРИДОМ1 распределение пациентов в зависимости от массы тела в группах препаратов Фортелизин® (n=190) и Метализе® (n=191) составило: до 60 кг — по 4 человека (p=1,00); от 60 до 70 кг — 21 и 23 (p=0,87); от 70 до 80 кг — 39 и 43 (p=0,71), от 80 до 90 кг — 63 и 47 (p=0,07); от 90 до 100 кг — 30 и 41 (p=0,19); свыше 100 кг — по 33 человека (p=1,00) в каждой из групп. Эффективность тромболизиса по данным электрокардиографии в группах Фортелизина® и Метализе® составила: до 60 кг — по 75% (p=1,00); от 60 до 70 кг — 76% vs 83% (p=0,72); от 70 до 80 кг — 82% vs 86% (p=0,76); от 80 до 90 кг — 81% vs 77% (p=0,64); от 90 до 100 кг — 80% vs 81% (p=1,00); свыше 100 кг — 79% vs 76% (p=1,00); всего 80% vs 80% (p=0,87). Эффективность тромболизиса по данным коронарной ангиографии (КАГ) (TIMI 2-3) в группах Фортелизина® и Метализе® составила: до 60 кг — 100% vs 50% (p=0,43); от 60 до 70 кг — 81% vs 67% (p=0,48); от 70 до 80 кг — 74% vs 84% (p=0,41); от 80 до 90 кг — 70% vs 72% (p=1,00); от 90 до 100 кг — 67% vs 66% (p=1,00); свыше 100 кг — 58% vs 64% (p=0,80); всего — 70% vs 71% (p=0,76). Однолетняя выживаемость в исследовании ФРИДОМ1 в группах Фортелизина® и Метализе® составила 94% (p=0,91). По данным мониторинга при введении Фортелизина® у пациентов с ОИМпST восстановление кровотока по данным электрокардиографии отмечено у 14624 из 19243 пациентов (76%), по данным КАГ (TIMI 2-3) — у 3422 из 4805 пациентов (71%). Госпитальная летальность составила 5% (962 из 19243 пациентов), внутричерепное кровоизлияние развилось у 0,5% (92 из 19243 пациентов).

Заключение. Применение препарата Фортелизин® в исследовании ФРИДОМ1 и реальной клинической практике в виде однократного быстрого (10 сек) болюса в единой дозе 15 мг у пациентов с ОИМпST с любой массой тела показало свою высокую эффективность и безопасность, в т.ч. и на догоспитальном этапе в условиях СМП.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

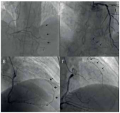

К пациентам с многососудистым поражением коронарного русла требуется индивидуальный подход при выборе тактики реваскуляризации миокарда. В отдельных случаях требуется использование дополнительных методов оценки функциональной значимости стенозов, таких как измерение фракционного или моментального резерва кровотока, для принятия решения о выборе наиболее оптимального и безопасного метода лечения пациента. В статье представлен клинический пример изменения функциональной значимости стенозирования передней межжелудочковой артерии (артерии-доноре) после проведения эндоваскулярного лечения в бассейнах правой коронарной артерии и огибающей ветви у пациентки с трехсосудистым поражением коронарного русла и сахарным диабетом.

Статья описывает методику отбора пациентов для имплантации подкожного имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, технику имплантации и особенности послеоперационного наблюдения пациентов в стационаре и на амбулаторном этапе, ключевые особенности программирования на всех этапах лечения пациента.

Введение. Аллергические реакции и побочные эффекты являются частым следствием применения лекарственных средств и составляют ~5% всех госпитализаций. Совместное возникновение анафилактического шока и острого инфаркта миокарда (ОИМ) носит название синдрома Коуниса (СК).

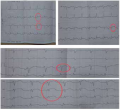

Краткое описание. В статье анализируется случай развития СК у пациентки 56 лет, имеющей в анамнезе анафилактический шок на прием ампициллина. Пациентка А. лечилась амбулаторно в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. Ей был установлен диагноз “Острый бронхит”, начата антибиотикотерапия азитромицином, в связи с неэффективностью препарат был отменен и назначен цефтриаксон по 1 г в 3,5 мл 1% раствора лидокаина 2 раза/сут. После первой внутримышечной инъекции у пациентки были зафиксированы явления анафилактического шока, купированные внутривенным введением 120 мг преднизолона, 8 мг дексаметазона и 1,0 мл адреналина гидрохлорида. Практически одномоментно на электрокардиограмме был зарегистрирован подъем сегмента ST, в связи с чем была проведена тромболитическая терапия фортелизином 15 мг, а затем коронароангиография, на которой была обнаружена окклюзия передней межжелудочковой артерии в верхнем сегменте (тромбом). Дальнейшее обследование подтвердило наличие у пациентки ОИМ.

Дискуссия. Данный случай ОИМ патогенетически связан с анафилактическим шоком. Однако имеющиеся данные о состоянии коронарного русла пациентки и отсутствие данных о морфологии тромба не позволяют сделать вывод о типе СК.

Заключение. Данный клинический случай акцентирует внимание на необходимости проведения тщательного сбора аллергологического анамнеза врачами любых специальностей и назначения лекарственных средств с его учетом.

Опухоли сердца встречаются редко, а их диагностика составляет клиническую проблему, связанную со значительной гетерогенностью патологии. Целью описания клинического случая является сообщение о редкой известной болезни и анализ клинической ситуации с целью медицинского образования. В клиническом случае продемонстрированы характерные признаки опухоли сердца: быстрое прогрессирование симптомов сердечной недостаточности, системные проявления (анемия, выраженная слабость). Результаты трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии позволили интерпретировать внутрисердечное образование как рецидив опухоли. Данные гистологического обследования подтвердили диагноз рабдомиосаркомы левого предсердия. Особенностью клинического случая является рецидив опухоли через 2 года после операции.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Митральная недостаточность (МН) — второй по распространенности и частоте показаний к кардиохирургическим вмешательствам клапанный порок сердца. Тяжелая МН характеризуется значительным снижением толерантности к физической нагрузке и высокой смертностью. Наиболее распространенной органической патологией митрального клапана (МК) являются дегенеративные заболевания. Детальная и систематическая оценка аппарата МК и механизмов МН имеет решающее значение для ведения этих пациентов, планирования вида и сроков хирургического вмешательства. Ведущую роль среди современных методов визуализации у пациентов с патологией играет эхокардиография. При исследовании пациента с МН необходимо определить точный механизм развития регургитации, степень ее выраженности и гемодинамические последствия. Целью обзора является анализ возможностей применения традиционных и новых эхокардиографических показателей для выбора тактики ведения пациентов с дегенеративными заболеваниями МК.

Новые биологические маркеры, такие как маркер фиброза галектин-3, пептидный гормон адреномедулин, стимулирующий фактор роста ST2, хемокинCX3CL1, суррогатный маркер вазопрессина и другие, с каждым годом становятся на шаг ближе к внедрению в медицинскую практику. За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в изучении биомаркеров при сердечно-сосудистых заболеваниях. Ключевым стало внедрение в клиническую практику определения концентрации натрийуретических пептидов, используемых в качестве маркеров для диагностической и прогностической оценки пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. В настоящее время с целью поиска новых маркеров для ранней диагностики и стратификации риска были проведены исследования, посвященные анализу относительно нового перспективного маркера воспаления тенасцина-C (TNC) у больных кардиологического профиля. Получены данные, позволяющие рассматривать TNC в качестве инструмента стратификации риска и оценки прогноза заболевания при сердечно-сосудистых заболеваниях. Комбинация TNC с другими биологическими маркерами, в частности, с мозговым натрийуретическим пептидом, может повысить силу прогноза. Тем не менее вопросы, связанные с серийным тестированием для оценки прогноза и контроля эффективности проводимого лечения, в т.ч. и в условиях мультимаркерной модели, нуждаются в дальнейшем изучении.

В настоящее время трансплантация сердца является основным способом лечения пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности. В то же время иммунопатогенез реакций развития хронического отторжения аллографта, которое является ключевым фактором долгосрочного результата лечения, до сих пор остается малоизученным, что, в свою очередь, обусловливает отсутствие неинвазивных эффективных методов его детекции. В обзоре рассматриваются актуальные аспекты взаимодействия микробиоты и факторов иммунной системы, приводящие к развитию воспаления и поляризации Т-клеточного ответа, их участие в реакциях отторжения трансплантированного сердца. Отдельное внимание уделяется роли микровезикул в модулировании иммунного ответа в реакции отторжения аллотрансплантата сердца.

Коронарный кровоток сердца играет важную роль в защите миокарда от ишемии и поддержании функции кардиомиоцитов на приемлемом уровне в случае развития окклюзии одной из эпикардиальных артерий, также обладает потенциальной особенностью в восстановлении сократительной функции мио карда при последующей реваскуляризации миокарда, что диктует необходимость в более подробном его изучении. Большинство методов оценки коронарных коллатералей реализуются с практической для хирургов точки зрения — возможности их использования для ретроградной реканализации хронической окклюзии коронарной артерии. В настоящее время наиболее широко применяемым методом оценки коллатерального кровотока является ангиографическая оценка, которая, несмотря на свою сравнительную простоту проведения и хорошую изученность, имеет ряд ограничений: инвазивность, операторозависимость, ограниченную визуализацию и др. В то же время ряд других методик диагностики также могут быть применены для оценки коллатерального кровотока. Обзорная статья направлена на подробное изучение современных инвазивных и неинвазивных методов оценки степени развития и функционирования коллатеральных сосудов.

ISSN 2618-7620 (Online)