Перейти к:

Изменение показателя моментального резерва кровотока в“артерии-доноре” при многососудистом поражении коронарного русла

https://doi.org/10.15829/15604071-2022-5090

Аннотация

К пациентам с многососудистым поражением коронарного русла требуется индивидуальный подход при выборе тактики реваскуляризации миокарда. В отдельных случаях требуется использование дополнительных методов оценки функциональной значимости стенозов, таких как измерение фракционного или моментального резерва кровотока, для принятия решения о выборе наиболее оптимального и безопасного метода лечения пациента. В статье представлен клинический пример изменения функциональной значимости стенозирования передней межжелудочковой артерии (артерии-доноре) после проведения эндоваскулярного лечения в бассейнах правой коронарной артерии и огибающей ветви у пациентки с трехсосудистым поражением коронарного русла и сахарным диабетом.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шукуров Ф.Б., Баронец Т.П., Руденко Б.А., Васильев Д.К., Фещенко Д.А. Изменение показателя моментального резерва кровотока в“артерии-доноре” при многососудистом поражении коронарного русла. Российский кардиологический журнал. 2022;27(8):5090. https://doi.org/10.15829/15604071-2022-5090

For citation:

Shukurov F.B., Baronets T.P., Rudenko B.A., Vasiliev D.K., Feshchenko D.A. Change in instantaneous wave-free ratio in the donor artery in multivessel coronary disease: a case report. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(8):5090. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/15604071-2022-5090

Ишемическая болезнь сердца является одной из ведущих причин смертности в развивающихся странах, несмотря на быстрое развитие эффективных методов диагностики и лечения данного заболевания [1]. Одной из основных актуальных проблем в лечении стабильной ишемической болезни сердца является выбор метода реваскуляризации миокарда при многососудистом поражении коронарного русла. Основополагающей стратегией выбора предпочтительного метода реваскуляризации миокарда является анатомическая ангиографическая оценка тяжести поражения коронарных артерий с применением шкалы SYNTAX score [2]. Однако одна лишь визуальная оценка коронарных артерий при проведении коронароангиографии не позволяет полноценно оценить тяжесть и гемодинамическую значимость поражения коронарного русла [3][4]. Определение функциональной значимости коронарных стенозов является важным аспектом, на основании которого решается вопрос о необходимости реваскуляризации [5][6]. На сегодняшний день, согласно современным рекомендациям Российского кардиологического общества, для определения показаний к реваскуляризации миокарда необходима оценка функциональной значимости всех стенозов коронарного русла со степенью стенозирования >50% [2]. Фракционный резерв кровотока и вариант этого метода — определение моментального резерва кровотока (мРК), не требующего введения вазодилатирующих препаратов, являются наиболее часто используемыми методами оценки значимости атеросклеротического поражения [5]. Однако в случае многососудистого поражения коронарного русла показатели данных тестов могут быть вариабельными [7][8]. Представленный клинический случай иллюстрирует динамику показателя мРК у пациентки с многососудистым поражением коронарного русла в результате этапного стентирования коронарных артерий.

Клиническое наблюдение

Пациентка Е., 76 лет, в ноябре 2020г госпитализирована в ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России с жалобами на давящие боли за грудиной, возникающие при минимальных физических нагрузках, проходящие самостоятельно в покое в течение 2-3 мин или после приема нитроглицерина в течение 1-2 мин. Из анамнеза известно, что пациентка более 20 лет отмечает повышение артериального давления максимально до 180/110 мм рт.ст., принимала комбинированную гипотензивную терапию без достижения целевого уровня артериального давления. Также пациентка длительно страдает сахарный диабетом 2 типа, принимала ситаглиптин. С июля 2020г — появление клинической картины стенокардии напряжения с постепенным прогрессированием до уровня III функционального класса. 26.07.2020 — развитие затяжного болевого синдрома за грудиной длительностью до нескольких часов. Госпитализирована в стационар по месту жительства. При поступлении: тропонин положительный, по данным электрокардиограммы — ишемические изменения верхушечнобоковой локализации. Диагностирован острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Проведена коронароангиография, по данным которой выявлено многососудистое поражение коронарного русла: протяженный стеноз передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) до 60%, стенозы огибающей ветви (ОВ) максимально до 99%, стеноз устья ветви тупого края (ВТК) до 90%, пролонгированный стеноз правой коронарной артерии (ПКА) 80-95%. SyntaxScore =24 балла. Эндоваскулярное лечение не проводилось. Консультирована кардиохирургом, рекомендовано проведение коронарного шунтирования, однако от операции пациентка отказалась. Госпитализирована в ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения.

При поступлении клиника стенокардии напряжения на уровне 3 функционального класса. Индекс массы тела — 20,8 кг/м2. Артериальное давление — 130/80 мм рт.ст. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, частота сердечных сокращений — 62 уд./мин. В общем анализе крови и мочи, биохимическом анализе крови, коагулограмме — без существенных особенностей. По данным липидного профиля на терапии аторвастатин 40 мг/сут.: общий холестерин 5,3 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности 3,65 ммоль/л, триглицериды 1,1 ммоль/л, индекс атерогенности 3,6 ммоль/л. Произведена коррекция гиполипидемической терапии, увеличена дозировка аторвастатина до 80 мг/сут.

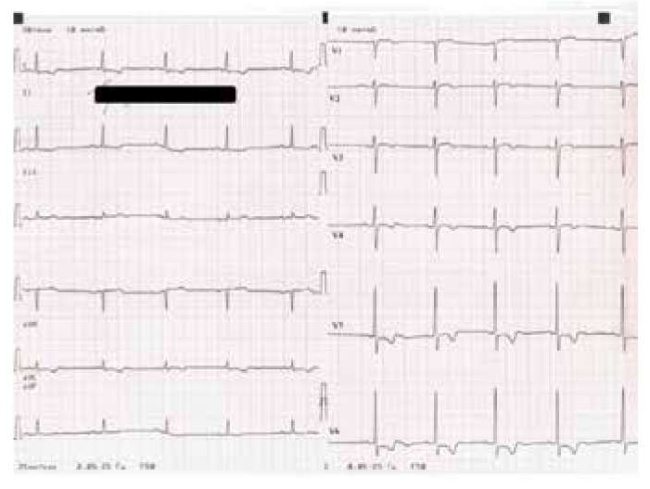

По данным электрокардиограммы: ритм синусовый с частотой сердечных сокращений 51 уд./мин. Нормальное положение электрической оси сердца. Горизонтальная депрессия ST до 1 мм в отведениях V5-V6. Отрицательные зубцы T в отведениях I, aVL, V2-V6 (рис. 1).

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки при поступлении в стационар.

По данным эхокардиографии: камеры сердца не расширены, гипертрофия миокарда левого желудочка (индекс массы миокарда 137 г/м2), сохранная систолическая функция левого желудочка (фракция выброса 62%), зоны нарушения локальной сократимости не выявлены, гемодинамически незначимая клапанная регургитация.

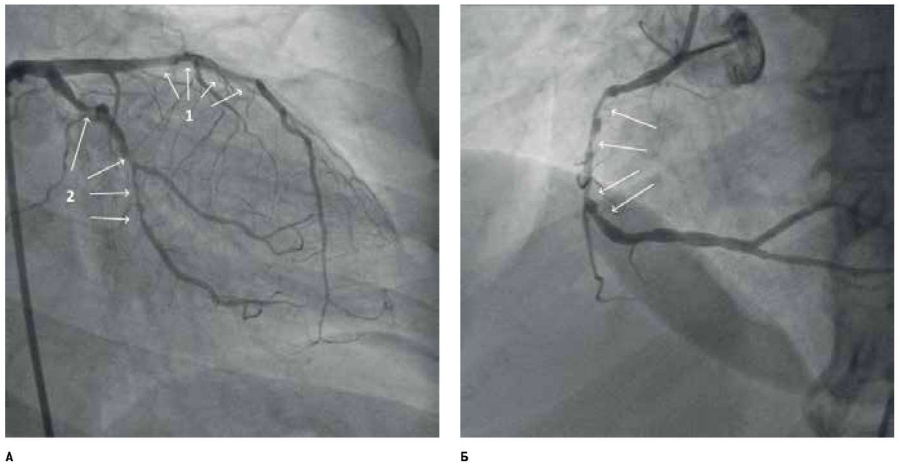

По данным коронарографии было подтверждено многососудистое поражение коронарного русла, анатомия поражения коронарного русла соответствует 24 баллам по шкале SYNTAX Score (рис. 2), что относит пациентку к группе среднего риска, соответственно, эффективность чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования сопоставимы между собой. Риски неблагоприятных событий после открытого хирургического вмешательства по шкале EuroSCORE II составили 2,77%, что соответствует низкому риску.

Рис. 2. (А) Ангиограмма ПМЖВ, ОВ и ВТК: 1 — пограничный стеноз ПМЖВ, 2 — субтотальные стенозы ОВ и ВТК. (Б) Пролонгированное поражение ПКА с максимальным стенозированием до 95%.

Согласно клиническим рекомендациям Российского кардиологического общества по стабильной ишемической болезни сердца от 2020г, пациентам с сахарным диабетом, трёхсосудистым поражением коронарного русла, средним баллом по шкале SYNTAX, с низкой прогнозируемой хирургической смертностью, рекомендовано проведение коронарного шунтирования (класс рекомендаций I, уровень доказательности А) [2]. Однако, учитывая отказ пациентки от проведения “открытого” хирургического вмешательства, было принято решение о проведении эндоваскулярного вмешательства на коронарных сосудах.

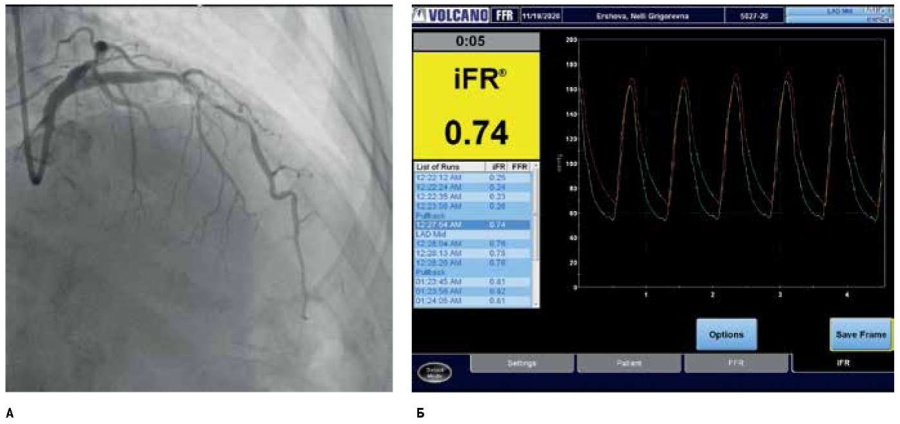

Для вмешательства был выбран правый трансфеморальный доступ ввиду выраженных извитостей лучевых артерий. Первым этапом была произведена оценка мРК в зоне ангиографически-пограничного 60% стеноза передней межжелудочковой артерии (рис. 3). Выбор в пользу мРК был сделан ввиду того, что при сопоставимых показателях специфичности и чувствительности данных методик проведение оценки фракционного резерва кровотока сопряжено с интракоронарным введением гиперемических препаратов, применение которых имеет повышенный риск развития жизнеугрожающих нарушений ритма, что в случае пациента с тяжелым многососудистым поражением коронарного русла может быть дополнительным фактором риска перипроцедурных осложнений.

Рис. 3. (А) Ангиограмма ПМЖВ, измерение мРК в зоне ангиографически-пограничного 60% стеноза передней межжелудочковой артерии. (Б) Результаты измерения мРК в зоне ангиографически-пограничного 60% стеноза передней межжелудочковой артерии до проведения реваскуляризации миокарда.

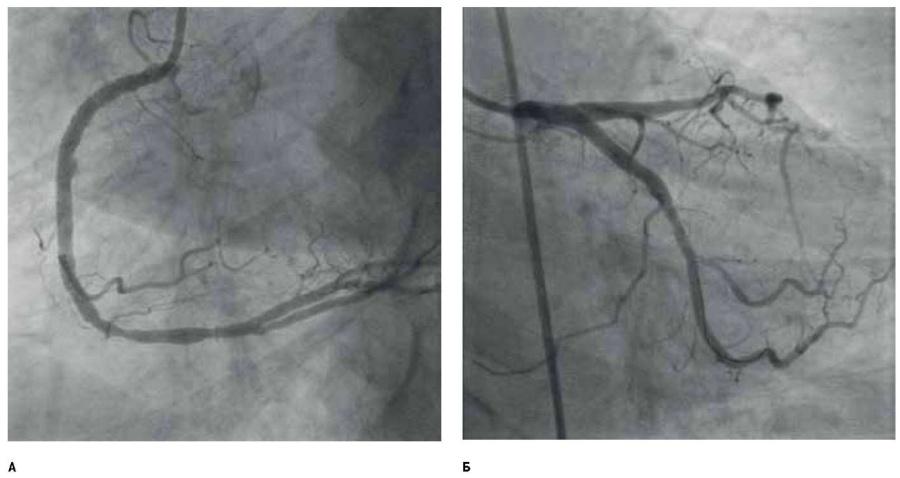

Среднее значение данного показателя после трех измерений составило 0,74, что говорит о гемодинамической значимости поражения данного сегмента (рис. 3 Б). Затем было проведено одномоментное стентирование в бассейнах ПКА и ОВ с имплантацией 4 стентов, выделяющих лекарственное вещество с достижением хорошего ангиографического результата (рис. 4).

Рис. 4. (А) Ангиограмма правой коронарной артерии после проведения стентирования. (Б) Ангиограмма огибающей артерии после проведения стентирования.

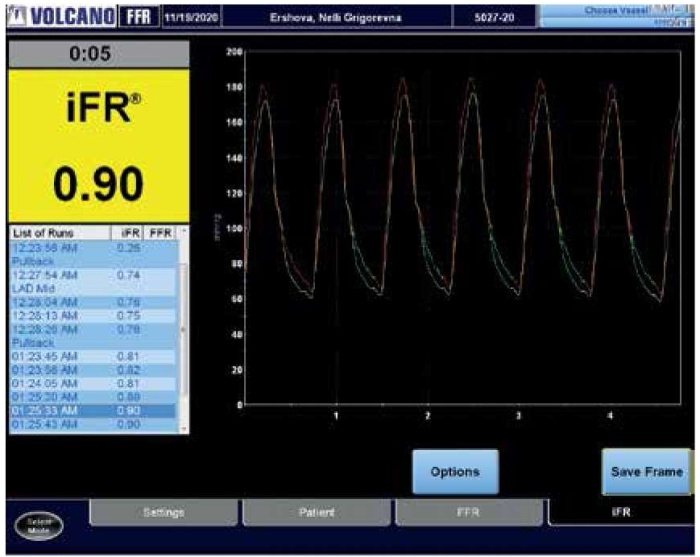

После чего было выполнено повторное измерение мРК в бассейне ПМЖВ. Среднее значение данного показателя после трех измерений составило 0,90, что говорит о гемодинамической незначимости поражения данного сегмента (рис. 5), и от стентирования в бассейне ПМЖВ было решено воздержаться.

Рис. 5. Результаты измерения мРК в зоне ангиографически-пограничного 60% стеноза передней межжелудочковой артерии после проведения реваскуляризации миокарда.

В послеоперационном периоде ангинозные боли на фоне расширения двигательной активности не рецидивировали. С целью оценки эффективности вмешательства на коронарных сосудах через 1 мес. после вмешательства проведена стресс-эхокардиография на “чистом фоне”: проба отрицательная, на высоте нагрузки 14METs и достижения субмаксимальной частоты сердечных сокращений не возникло зон нарушения локальной сократимости миокарда и жалоб на стенокардию напряжения.

Обсуждение

Клинический случай иллюстрирует важность индивидуального подхода в лечении пациентов с многососудистым поражением коронарного русла. При наличии окклюзирующего поражения коронарного русла, либо поражениях со степенью стенозирования >95%, оценка внутрисосудистых показателей функциональной значимости стенозирующих поражений коронарного русла в артериях-донорах может быть затруднена вследствие перераспределения кровотока и наличия коллатерального кровоснабжения. Так, в данном клиническом примере гемодинамически значимое поражение коронарного русла в бассейне ПМЖВ после проведенной реваскуляризации в бассейне ПКА и ОВ оказалось гемодинамически незначимым, а само поражение коронарного русла из трехсосудистого может быть переквалифицировано в двухсосудистое с SYNTAX Score =18 баллов, и оптимальным методом реваскуляризации миокарда для такого клинического сценария является коронарное стентирование. Это может играть ключевую роль при переоценке значимости поражения коронарного русла, а исследование в данном направлении являются перспективными и могут улучшить стратегии лечения пациента.

Заключение

Таким образом, у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла и сопутствующим сахарным диабетом не всегда методом выбора реваскуляризации миокарда остается проведение коронарного шунтирования. При выборе метода реваскуляризации миокарда необходимо учитывать фактор коллатерального перераспределения кровотока и возможной переоценки показателя мРК.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Бойцов С. А., Шальнова С. А., Деев А. Д. Cмертность от сердечно-сосудистых заболеваний в российской федерации и возможные механизмы ее изменения. Журнал неврологии и психиатрии им. C. C. Корсакова. 2018;118(8):98-103. doi:10.17116/jnevro201811808198.

2. Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная шемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. doi: 10.15829/29/1560-4071-2020-4076.

3. Zimmermann FM, Omerovic E, Fournier S, et al. Fractional flow reserve-guided percutaneous coronary intervention vs. medical therapy for patients with stable coronary lesions: meta-analysis of individual patient data. Eur Heart J. 2019;40(2):180-6. doi:10.1093/eurheartj/ehy812.

4. D’Ascenzo F, Barbero U, Cerrato E, et al. Accuracy of intravascular ultrasound and optical coherence tomography in identifying functionally significant coronary stenosis according to vessel diameter: a meta-analysis of 2,581 patients and 2,807 lesions. Am Heart J. 2015;169(5):663-73. doi:10.1016/j.ahj.2015.01.013.

5. Даренский Д. И., Грамович В. В., Жаро ва Е. А. и др. Сравнение методов моментального и фракционного резервов крово тока с неинвазивными методами выявления ишемии миокарда при оценке пограничных коронарных стенозов у больных с хронической формой ишемической болезни сердца. Кардиология. 2017;57(8):11-9. doi:10.18087/cardio.2017.8.10012.

6. Lotfi A, Jeremias A, Fearon WF, et al. Expert consensus statement on the use of frac- tional flow reserve, intravascular ultrasound, and optical coherence tomography: a consensus statement of the Society of Cardiovascular Angiography and Interventions. Catheterization and Cardiovascular Interventions 2014;83(4):509-18. doi:10.1002/ccd.25222.

7. Kayaert P, Coeman M, Drieghe B, et al. iFR uncovers profound but mostly reversible ischemia in CTOs and helps to optimize PCI results. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2021;97(4):646-55. doi:10.1002/ccd.29072.

8. Mohdnazri ShR, Karamasis GV, Al-Janabi F, et al. The impact of coronary chronic total occlusion percutaneous coronary intervention upon donor vessel fractional flow reserve and instantaneous wave-free ratio: Implications for physiology-guided PCI in patients with CTO. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2018;92(3):E139-E148. doi:10.1002/ccd.27587.

Об авторах

Ф. Б. ШукуровФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России

Россия

Фирдавс Баходурович Шукуров — врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Москва

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Т. П. Баронец

Россия

Татьяна Павловна Баронец — ординатор второго года обучения по специальности “Терапия”.

Москва

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Б. А. Руденко

Россия

Татьяна Павловна Баронец — доктор медицинских наук, врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, руководитель отдела инновационных методов профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Д. К. Васильев

Россия

Дмитрий Константинович Васильев — врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Москва

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Д. А. Фещенко

Россия

Дарья Анатольевна Фещенко — врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, зав. операционным блоком.

Москва

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Шукуров Ф.Б., Баронец Т.П., Руденко Б.А., Васильев Д.К., Фещенко Д.А. Изменение показателя моментального резерва кровотока в“артерии-доноре” при многососудистом поражении коронарного русла. Российский кардиологический журнал. 2022;27(8):5090. https://doi.org/10.15829/15604071-2022-5090

For citation:

Shukurov F.B., Baronets T.P., Rudenko B.A., Vasiliev D.K., Feshchenko D.A. Change in instantaneous wave-free ratio in the donor artery in multivessel coronary disease: a case report. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(8):5090. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/15604071-2022-5090

JATS XML