АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

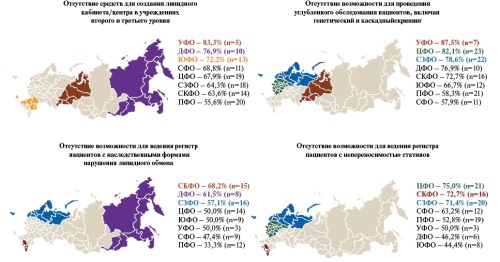

- Среди разнообразия барьеров на пути внедрения клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена есть как общие, так и специфичные для каждого федерального округа Российской Федерации, что может служить основой для разработки целевых стратегий с учетом региональных особенностей.

- Доступность диагностики и терапии дислипидемии существенно различается между федеральными округами Российской Федерации.

- Назначение гиполипидемической терапии остается неоптимальным, что препятствует достижению целевых уровней атерогенных липидов.

- Недостаточная информированность пациентов о необходимости лечения дислипидемии снижает приверженность к терапии.

- Организация липидной службы сталкивается с дефицитом ресурсов и отсутствием унифицированных подходов, что ограничивает возможности эффективного контроля дислипидемии.

Цель. Определить округ-специфичные барьеры, препятствующие внедрению ключевых позиций клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в практическую деятельность, с особым акцентом на выявление разногласий и несовпадений в восприятии проблем между медицинскими специалистами различного уровня в каждом из округов.

Материал и методы. На основе результатов первого этапа имплементационного исследования, включившего данные анкетирования 788 врачей, 124 руководителей медицинских учреждений и 48 главных внештатных специалистов из 8 федеральных округов Российской Федерации, определены округспецифичные барьеры посредством сравнительного ранжирования округов по ключевым позициям. Выявлено несоответствие ряда позиций респондентов в отношении причин недостаточно эффективного ведения пациентов.

Результаты. Определены региональные различия в доступности диагностических и терапевтических возможностей, а также организации липидной службы. Наиболее часто ограничение возможности углубленного обследования пациентов с дислипидемией отмечается в Сибирском и Уральском округах. Низкая частота скрининга семейной гиперхолестеринемии наиболее характерна для Уральского и Северо-Кавказского округов. В ряде федеральных округов Российской Федерации назначение неоптимальной гиполипидемической терапии остается существенной проблемой, приводя к недостижению целевых значений атерогенных липидов, что особенно выражено в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском округах. Недостаточная информированность о необходимости лечения дислипидемии у пациентов особенно актуальна для Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Ограничение ресурсов по организации липидной службы наиболее часто отмечается в Уральском, Дальневосточном и Южном федеральных округах. Несмотря на существующий ряд общих проблем, каждый округ сталкивается с уникальным набором барьеров, причины которых поразному трактуются медицинскими специалистами.

Заключение. Анализ округ-специфичных барьеров свидетельствует о наличии проблем как во внедрении клинических рекомендаций, так и в организации бесшовной службы. На основании результатов первого этапа имплементационного исследования разработан и внедрен ряд стратегий, направленных на устранение выявленных барьеров, эффективность которых будет оценена в рамках повторного опроса в 2025г.

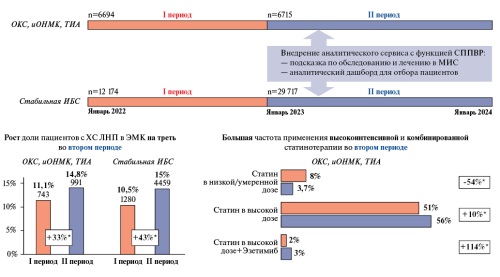

Цель: Оценить эффективность аналитического сервиса с функцией системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в повышении частоты мониторинга уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) у пациентов с острыми сердечно-сосудистыми осложнениями, ишемической болезнью сердца или дислипидемией в Кемеровской области.

Материал и методы: Проведено неинтервенционное ретроспективное многоцентровое исследование в 16 медицинских учреждениях Кемеровской области с 01.01.2022 по 31.03.2024. Сформированы две когорты: основная (6 694 пациента с острыми сердечно-сосудистыми осложнениями) и дополнительная (12 174 пациента с ишемической болезнью сердца или дислипидемией). Исследование включало два периода наблюдения: до внедрения СППВР (12 месяцев) и после внедрения (15 месяцев). Внедрение СППВР осуществлялась посредством интеграции в региональную медицинскую информационную систему (МИС). Врачи на автоматизированном рабочем месте в режиме одного окна в МИС получали рекомендации по обследованию и лечению пациентов согласно клиническим рекомендациям и Приказу 168н, а также доступ к аналитической платформе для мониторинга пациентов с субоптимальными показателями (включая ХС ЛНП ≥1,4 ммоль/л или отсутствие данных о ХС ЛНП при очень высоком сердечно-сосудистом риске). Первичной конечной точкой являлась доля пациентов с однократным определением уровня ХС ЛНП в течение 6 и 12 месяцев после индексного события.

Результаты: В основной когорте доля пациентов с исследованием уровня ХС ЛНП увеличилась с 11,1% до 14,8% (относительное изменение +33%, p<0,001). В дополнительной когорте аналогичный показатель возрос с 10,5% до 15,0% (относительное изменение +43%, p<0,001). Отмечено статистически значимое улучшение наполняемости электронных медицинских карт клиническими параметрами. Доля пациентов, не охваченных диспансерным наблюдением, сократилась в основной когорте с 62,2% до 40,2% (для пациентов с инсультом/транзиторной ишемической атакой) и с 41,6% до 28,9% (для пациентов с инфарктом миокарда/нестабильной стенокардией). В дополнительной когорте доля пациентов без диспансерного наблюдения уменьшилась с 50,6% до 38,9%. Достижение целевого уровня ХС ЛНП в дополнительной когорте увеличилось с 10,8% до 14,4% (относительное изменение +34%).

Заключение: Внедрение СППВР способствует повышению приверженности врачей к соблюдению клинических рекомендаций, улучшению качества ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечено увеличение частоты контроля уровня ХС ЛНП, количества посещений специалистов и интенсивности липидснижающей терапии. СППВР позволяет улучшить преемственность медицинской помощи и качество диспансерного наблюдения, а также выявлять проблемные области в структуре оказания медицинской помощи.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) снижается в течение последних 10 лет.

- При этом она в 2 раза выше среди мужчин, чем среди женщин.

- Инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения составляют примерно 20% в структуре всех причин смерти от БСК.

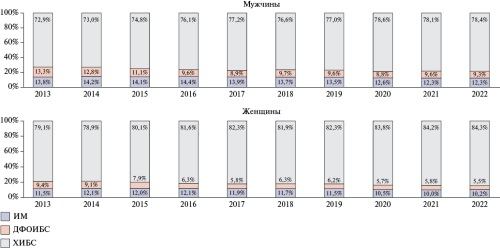

Цель. Анализ динамики стандартизованных коэффициентов смертности среди мужчин и женщин от болезней системы кровообращения (БСК) и отдельных нозологических групп, входящих в класс БСК, в 2013-2022гг.

Материал и методы. Использованы данные Росстата о среднегодовой численности населения и числе умерших по форме С51 «Смерти по полу и однолетним возрастным группам» на основе «Краткой номенклатуры причин смерти Росстата» в 2013-2022гг. Стандартизованные коэффициенты смертности (СКС) рассчитывались с помощью программного обеспечения с использованием Европейского стандарта населения методом прямой стандартизации.

Результаты. В динамике в РФ зарегистрировано снижение СКС от БСК, ишемической болезни сердца (ИБС), алкогольной кардиомиопатии (АКМП) и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) среди мужчин и женщин с небольшим увеличением СКС во время пандемии COVID-19. Снижение СКС от инфаркта миокарда (ИМ) составило 35%. Смертность мужчин от БСК выше чем женщин в 2 раза, от ИМ в 2,5 раза, от других острых форм ИБС в 3 раза, от АКМП в 4 раза. 40% СКС у мужчин и у женщин составляют хронические формы ИБС. Совокупная доля ИМ и ОНМК, на которые направлены региональные программы по снижению смертности от БСК, не превышает 20%.

Заключение. Выявленное практически двукратное превышение смертности от БСК у мужчин по сравнению с женщинами, свидетельствует о необходимости более активной профилактической работы среди мужского населения страны. При пролонгации региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует учитывать, что 80% в структуре смертности от БСК составляют причины, отличные от ИМ и ОНМК.

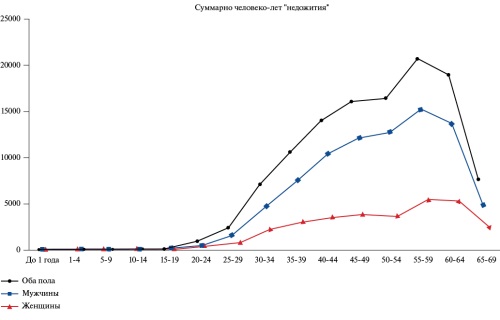

- Демографические и социальные потери от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике Башкортостан в период 2002-2020гг сокращались, в то время как экономические — увеличивались.

- Гендерный разрыв в показателях "Потерянные годы потенциальной жизни" начинает формироваться очень рано, начиная с 25-летнего возраста.

- Потери человеческого капитала от ишемической болезни сердца за период 2002-2020гг снизились на 37,25%, потери от цереброваскулярной болезни также уменьшились, но темпы снижения умеренные — на 19,50% за весь рассматриваемый период.

Цель. Провести динамический анализ демографических, социальных и экономических потерь от преждевременной смертности от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике Башкортостан (РБ) на основе методологии расчета показателя "Потерянные годы потенциальной жизни" (ПГПЖ).

Материал и методы. В работе использовались официальные данные Башкортостанстата за период 2002-2020гг, включая показатели смертности населения, таблицы, отражающие распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти, показатели численности населения РБ в пятилетних возрастных группах, данные по объему валового регионального продукта, а также индексы потребительских цен. В исследовании рассчитывались абсолютный ПГПЖ, относительный ПГПЖ, стандартизованный ПГПЖ.

Результаты. Динамика показателей смертности в РБ в период с 2002 по 2020гг развивалась в общероссийском тренде — отмечена тенденция к снижению показателей смертности в период 2002-2019гг с 791,7 до 571,0, однако в 2020г по сравнению с 2019г наблюдался рост на 11,7%. Показатели ПГПЖ как от всех болезней, так и от БСК также снижались в рассматриваемый период, при этом снижение показателей ПГПЖ от БСК происходило значительно медленнее, чем общих, вследствие чего вклад потерь человеческого капитала от БСК в общий объем потерь возрос. Анализ распределения ПГПЖ от БСК в половозрастном разрезе показал, что с 25-летнего возраста начинается формирование значительного гендерного разрыва в потерях человеческого капитала. Изучение динамики структуры ПГПЖ показало, что потери человеческого капитала вследствие смертности от ишемической болезни сердца в рассматриваемый период снизились на 37,25%, от цереброваскулярных болезней снижение на 19,5%.

Заключение. Подобный анализ полезен при оценке эффективности и планировании программ, направленных на профилактику преждевременной смертности от БСК.

- В эпидемиологическом исследовании ультразвуковым методом получены данные о распространенности кальциноза каротидных артерий в общей неорганизованной популяции 25-64 лет крупного города Сибирского федерального округа.

- Кальциноз каротидных артерий выявлялся в возрасте ≥45 лет с частотой не более 5% в возрасте 45-54 лет, у 22% мужчин и 9% женщин (в каждом третьем и пятом случае каротидного атеросклероза, соответственно) среди лиц 55-64 лет.

- Частота выявления кальцинированных бляшек ассоциировалась с полом и среди лиц ≥55 лет была выше у мужчин, чем у женщин.

Цель. Изучить частоту выявления кальцинированных атеросклеротических бляшек (кАСБ) в сонных артериях в общей неорганизованной популяции крупного города Сибирского федерального округа.

Материал и методы. Изучены данные 1412 человек из репрезентативной выборки неорганизованного населения 25-64 лет г. Томска (n=1600), которым проведено обследование по протоколу исследования ЭССЕ-РФ и оценка структуры АСБ ультразвуковым методом. Все респонденты подписывали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Измерения проводились по опубликованным ранее методикам. Критерием кАСБ считали наличие акустической тени. Статистически значимым считали уровень p<0,05.

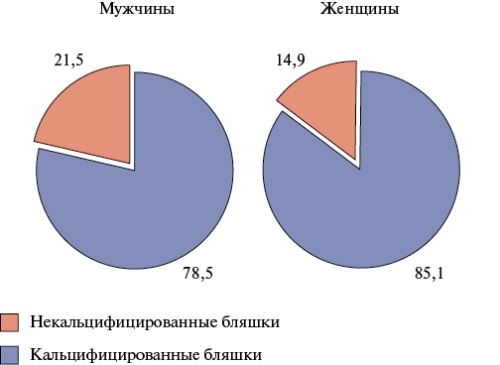

Результаты. Распространенность кАСБ в обследованной популяционной выборке составила 5,4%; 7,8% у мужчин и 3,7% у женщин (отношение шансов =2,2; p=0,001), а среди лиц 50-64 лет — 10,3%; 16,7% у мужчин и 6,4% у женщин (отношение шансов =2,9; p<0,001), соответственно. Случаи кАСБ наблюдались только после 45 лет, составляя 4,9 и 2,1% (р=0,144) в возрасте 45-54 лет, 22,0 и 8,8% (р<0,001) в возрасте 55-64 лет, у мужчин и женщин, соответственно. Среди лиц с бляшками (n=415) кАСБ выявлены у 21,5% мужчин и 14,9% женщин (р=0,08). После 55 лет доля таких случаев возрастала с 9,6 до 32,5% у мужчин (р<0,001) и с 8,6 до 18,5% у женщин (р=0,08). Вероятность выявления кАСБ тесно ассоциировалась с полом и после 55 лет была выше у мужчин, чем у женщин.

Заключение. В общей неорганизованной популяции 25-64 лет г. Томска кАСБ выявлялись в возрасте ³45 лет, чаще у мужчин, чем у женщин. Доля кАСБ в структуре бляшек значительно возрастала у мужчин после 55 лет. Перспективными направлениями представляется изучение прогностической значимости кАСБ, а также факторов, способствующих кальцификации АСБ в популяции. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности здравоохранения, при планировании исследований, разработке профилактических технологий.

СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИИ

- Среди лиц обоего пола, с высоким уровнем тревожности, уровни лептина были в полтора раза выше, в сравнении с лицами, имеющими низкий уровень тревожности.

- Имеется положительная корреляция лептина в крови с высоким уровнем личностной тревожности (ЛТ), положительная корреляция между индексом L/A и высоким уровнем ЛТ для лиц обоего пола; отрицательная корреляционная связь между адипонектином и высоким уровнем ЛТ как для лиц обоего пола, так и для женщин.

Цель. Определить ассоциации адипокинов (лептина, адипонектина, индекса лептин/адипонектин (L/A)) и личностной тревожности (ЛТ) в сыворотке крови у лиц 25-44 лет.

Материал и методы. На базе НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН в течение 2013-2016гг проводилось одномоментное обследование случайной репрезентативной выборки лиц 25-44 лет (1314 респондентов) Октябрьского района г. Новосибирска. Всего было обследовано 933 респондента (43,7% мужчин), отклик 71%. Общее обследование и сбор анамнеза проводились по стандартным методикам, включенным в программу WHO "MONICA-psychosocial". Оценка ЛТ была проведена с использованием шкалы самооценки Спилбергера. Биохимическое исследование выполнено в лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний.

Результаты. Среди лиц с высоким уровнем тревожности имеют место наибольшие медианные уровни лептина в сыворотке крови (6573,7 пг/мл), чем со средним (5017,7 пг/мл), низким (4171 пг/мл) уровнями тревожности. Медиана индекса L/A выше при высоком уровне ЛТ 167,7, чем при среднем уровне ЛТ 74,5 и низком уровне ЛТ 72,2 (p=0,002). Медианные уровни адипонектина в сыворотке крови были ниже среди лиц с высоким уровнем тревожности (33,2 мкг/мл) в сравнении со средним (38,9 мкг/мл), низким (40,8 мкг/ мл) уровнями тревожности. Получена положительная корреляция ЛТ с лептином и индексом L/A, а также отрицательная корреляционная связь между ЛТ и адипонектином.

Заключение. Установлены ассоциации высокого уровня ЛТ с повышенными уровнями лептина, соотношением лептина/адипонектина и с пониженным уровнем адипонектина у лиц 25-44 лет.

- Тип личности Д имеет прогностическую ценность при долгосрочном наблюдении за пациентами с ишемической болезнью сердца (ИБС) после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).

- У больных ИБС с типом личности Д отмечается чаще проведение повторной ЧКВ и развитие комбинированной конечной точки в трехлетний период, чем у больных без типа личности Д.

- У больных ИБС субъективное улучшение через 3 года после ЧКВ отмечено чаще у больных с типом не-Д, чем при типе Д.

Цель. Изучить прогностическое значение типа личности Д на трехлетний прогноз у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).

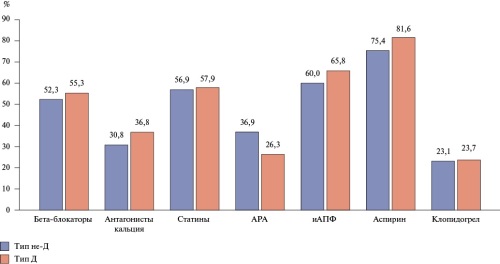

Материалы и методы. В исследование вошли 112 пациентов госпитализированных для подготовки к плановому ЧКВ. Всем пациентам проводилось стандартное предоперационное обследование. Дополнительно оценивали психологический статус пациентов (определение типа личности Д, оценка уровня тревоги и депрессии). Отдаленные результаты оценивали через 3 года наблюдения. Оценивали частоту развития комбинированной конечной точки (смерть, нефатальные инфаркт миокарда и инсульт, реваскуляризация миокарда) в группе с отсутствием типа личности Д (n = 65) и в группе с наличием типа личности Д (n = 38).

Результаты. Тип личности Д выявлен у 37% больных. Субъективное улучшение через 3 года после ЧКВ отмечено у 86,2% больных с типом не-Д и у 68,4% при типе Д (р=0,032). Проведение повторного ЧКВ было чаще у больных с типом Д (10,5%), без типа личности Д (1,5%; р=0,041). Частота развития комбинированной конечной точки была выше при типе личности Д, чем у больных с типом не-Д (в 21,1% и 7,7%, р=0,04).

Заключение. Результаты исследования подчеркивают необходимость индивидуализированных поведенческих вмешательств у пациентов ИБС с проявлениями психологического дистресса.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- У 30,8% пациентов с повторным ишемическим инсультом (ИИ) была выявлена впервые фибрилляция предсердий.

- Не выявлено различий в риске кровотечений между пациентами с развившейся геморрагической трансформацией ИИ и без неё (p=0,652).

- Всем пациентам, принимающим участие, было показано назначение антикоагулянтной терапии, однако в условиях реальной клинической практики эти препараты были назначены только в 78% случаев.

Цель. Проанализировать антикоагулянтную терапию (АКТ) пациентов, госпитализированных с ишемическим инсультом (ИИ) и неклапанной фибрилляцией предсердий (ФП) в неврологические отделения, на основании субанализа регистра АКТ у пациентов с ФП, проходивших лечение в многопрофильных стационарах Северо-Кавказского федерального округа.

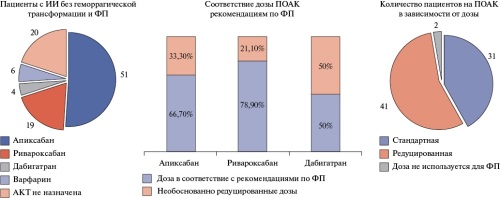

Материал и методы. Пациенты набирались в период с января по декабрь 2018г. Проанализировано 2667 историй болезни, в исследование включено 118 больных с ИИ и ФП. У всех пациентов рассчитывались риски тромбоэмболических и геморрагических событий по шкалам CHA2DS2-VASc и HAS-BLED, изучались данные обследования и назначенная терапия, в т.ч. АКТ.

Результаты. Из 118 пациентов с ИИ, включенных в исследование, у 106 (89,8%) данное событие было повторным. У 30,8% пациентов с повторным ИИ была зарегистрирована ФП впервые. Для включенных пациентов был характерен высокий риск ишемических (CHA2DS2-VASc 4,0 [4,0; 5,0] балла) и умеренный риск геморрагических (HAS-BLED 2,0 [1,0; 2,0] балла) событий. 21,2% пациентов получали тройную антитромбоцитарную терапию по поводу чрескожного коронарного вмешательства, предшествовавшего индексному

событию. У 18 (15,3%) пациентов произошла геморрагическая трансформация ИИ. АКТ была назначена 80% (n=80) пациентов с ИИ без геморрагической трансформации и 66,7% (n=12) пациентов с геморрагической трансформацией ИИ. Прямые оральные антикоагулянты (ПОАК) были назначены 92,5% (n=74) пациентов с ИИ без геморрагической трансформации и 91,7% (n=8) пациентов с геморрагической трансформацией ИИ, чаще всего назначались ингибиторы Xa фактора. В 51,2% (n=41) случаев пациентам с ИИ без геморрагической трансформации назначались редуцированные дозы антикоагулянтов, снижение дозы было обоснованным в половине случаев. Таким образом, среди пациентов с ИИ без геморрагической трансформации и ФП АКТ в соответствии с клиническими рекомендациями назначалась 57% пациентов.

Заключение. По данным исследования пациентам с ИИ и ФП антикоагулянты назначаются недостаточно. В реальной клинической практике врачи отдают предпочтением ПОАК в редуцированных дозах. Несмотря на отсутствие рекомендаций по срокам инициации АКТ пациентам с геморрагической трансформацией ИИ антикоагулянты назначаются двум третям таких больным.

Цель. Сравнение клинических исходов у пациентов с артериальной гипертензией и атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), которым назначена комбинация буферной формы ацетилсалициловой кислоты (БА) (Кардиомагнил®) + азилсартан/азилсартан+хлорталидон (Эдарби/ Эдарби Кло®) либо кишечнорастворимые препараты ацетилсалициловой кислоты (КРА) + блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) без диуретиков или наиболее часто встречаемые комбинации с диуретиками в условиях реальной клинической практики.

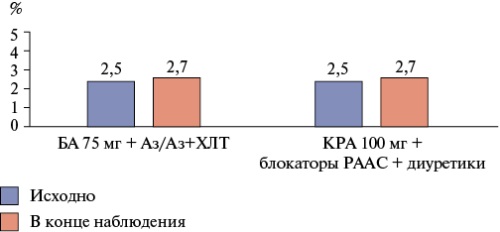

Материал и методы. Использовалась информация, накопленная в платформе прогнозной интегральной аналитики, содержащая деперсонифицированные электронные медицинские карты 39935673 пациентов. Согласно критериям включения, в исследование были взяты медицинские данные из электронных медицинских карт 61696 пациентов. Включены данные 2120 пациентов с атеросклеротическими ССЗ, которые были разделены на 2 группы: БА (Кардиомагнил® 75 мг) + азилсартан или азилсартан + хлорталидон (основная группа) либо КРА и другие блокаторы РААС и диуретики: КРА 100 мг + РААС (блокаторы рецепторов к ангиотензину/ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента) ± гидрохлоротиазид/индапамид (группа сравнения). Была выполнена псевдорандомизация, подобраны сопоставимые группы с учетом 11 параметров. Как первичная конечная точка (ПКТ) рассматривалась комбинированная конечная точка 4-MACE (основные неблагоприятные ССЗ): инфаркт миокарда, ишемический инсульт, госпитализация по поводу ССЗ, смерть от любых причин.

Результаты. Сравнение групп по достижению ПКТ показало статистически значимо меньше число 4-MACE у пациентов основной группы. Риск достижения ПКТ был на 28% (р=0,006) ниже в основной группе, также в основной группе было достоверно меньше инфарктов миокарда, ишемических инсультов, смертей от любых причин, а также рисков их достижения на 83%, 56% и 69%, соответственно, отмечалась тенденция к меньшему числу госпитализаций по поводу ССЗ в основной группе (р=0,08). В обеих группах отмечалось статистически значимое (p<0,001) и сопоставимое снижение уровня артериального давления. Степень снижения общего холестерина (Δ -0,26±1,0 ммоль/л по сравнению с Δ -0,13±1,1 ммоль/л, р<0,001) и повышения уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (Δ 0,13±0,3 ммоль/л по сравнению с Δ 0,02±0,3 ммоль/л, p<0,001) была значимо больше в основной группе.

Отмечается разнонаправленная динамика уровня глюкозы (р<0,001). В основной группе он снижается (Δ -0,14±2,2 ммоль/л, р<0,001), тогда как в контрольной наоборот повышается (Δ 0,08±2,2 ммоль/л, р=0,001).

Заключение. Терапия БА в сочетании с азилсартана медоксомилом/азилсартана медоксомилом + хлорталидон (Кардиомагнил® 75 мг + Эдарби/ Эдарби Кло®) показала свою большую эффективность в плане предотвращения сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с терапией комбинацией КРА с другими блокаторами РААС и диуретиками в реальной клинической практике.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

- Сочетание фибрилляции предсердий с ишемической болезнью сердца значительно ухудшает течение обоих заболеваний.

- Методы математического моделирования позволяют с высокой достоверностью и эффективностью прогнозировать заболевания с выявлением частных индивидуальных рисков.

- В данном исследовании представлен один из вариантов разработки метода оценки вероятности обнаружения фибрилляции предсердий у больных ишемической болезнью сердца, который возможно использовать в практическом здравоохранении.

Цель. Создать способ оценки вероятности выявления фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы. В проведенное нами открытое сплошное ретроспективное нерандомизированное исследование были включены данные больных женского и мужского пола с диагнозом ИБС в количестве n=181 человек, проходивших лечение в Государственном бюджетном учреждении Новосибирской области "Городская клиническая больница № 1" г. Новосибирска по поводу ИБС, которые были приняты в отделение кардиологии с сентября 2022г по сентябрь 2023г. На основе полученных данных разработаны модели предсказания вероятности выявления ФП.

Результаты. Построены прогностические модели риска ФП у больных ИБС. Модель с объясняющими переменными: фракция выброса левого желудочка, наличие артериальной гипертензии, уровень липопротеидов высокой плотности крови, GGвариант гена интерлейкина6 показала чувствительность 84% и специфичность 92% при скользящем экзамене.

Заключение. Построенный прогностический метод оценки риска развития ФП у больных ИБС имеет хорошую прогностическую ценность и достаточно прост в использовании, в т.ч. для врачей практического здравоохранения.

- Интенсивность воспалительного ответа (ВО) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) с "новой" фибрилляцией предсердий (ФП) после чрескожного коронарного вмешательства существенно выше, чем при ИМпST без нарушения сердечного ритма.

- Наиболее высокий уровень индикаторов ВО (ИВО) фиксировался у больных с послеоперационной ФП при феномене невосстановленного коронарного кровотока (TIMI <3).

- По результатам ROC-анализа выделены пороговые значения ИВО, отклонение от которых позволяет отнести их к потенциальным предикторам послеоперационной ФП.

- Прогностический ресурс предложенных авторами новых ИВО: отношение нейтрофилов к эозинофилам (NER) и отношение нейтрофилов к базофилам (NBR) был сопоставим с классическими ИВО (NLR, SII, SIRI, AISI). Прогностическая ценность PLR и MLR была заметно ниже.

Цель. Оценка предиктивного потенциала индикаторов воспалительного ответа (ИВО) для стратификации риска впервые резвившейся фибрилляции предсердий (ФП) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).

Материалы и методы. Анализировали данные 4152 электронных историй болезни пациентов с ИМпST (2858 мужчин и 1294 женщин). Выделено 2 группы: первая - 3781 (91,1%) больной без нарушения сердечного ритма (СР), вторая - 371 (8,9%) - с впервые зарегистрированной ФП после ЧКВ (ПоФП). Состояние коронарного кровотока после ЧКВ оценивали по шкале The thrombolysis in myocardial infarction (TIMI). Рассчитывали ИВО, разработанные ранее (NLR, PLR, MLR, SII, SIRI, AISI), и новые индексы: NER (отношение нейтрофилов к эозинофилам) и NBR (отношение нейтрофилов к базофилам).

Результаты. Оценка ИВО у больных ИМпST с ФП и без нарушений СР после ЧКВ с различным уровнем TIMI свидетельствовала о более выраженных изменениях этих показателей при сочетании признаков ПоФП и TIMI <3. Наибольший предиктивный потенциал в отношении ПоФП имели нейтрофилы >75% (ОШ-2,57; AUC-0,779), NLR >6,29 (ОШ-2,61; АUC-0,757), эозинофилы <0,21% (ОШ- 2,74; AUC- 0,739), AISI (ОШ- 2,14; AUC- 0,737), NBR (ОШ-2,29; AUC-0,727) и NER (ОШ-2,49; AUC-0,725). Меньший прогностический ресурс был у показателей MLR и PLR.

Заключение. У больных ИМпST с ПоФП интенсивность системного воспалительного ответа существенно выше, чем у лиц без нарушения СР. Прогностический потенциал новых индикаторов NER и NBR был сопоставим с классическими ИВО: NLR, SII, SIRI, AISI.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

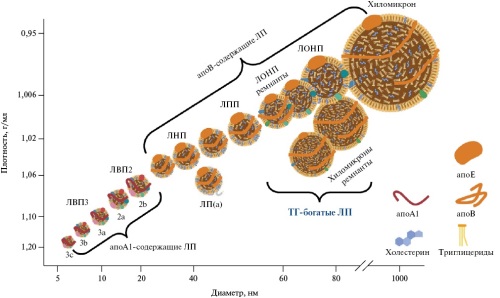

Гипертриглицеридемия (триглицерид-богатые липопротеины и их ремнанты): роль в развитии атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и стратегия контроля. Заключение Комитета экспертов Российского кардиологического общества (РКО), Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

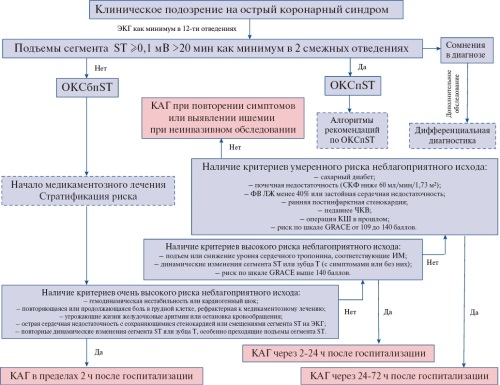

Российское кардиологическое общество

При участии: Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Российского общества скорой медицинской помощи, Российского научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации.

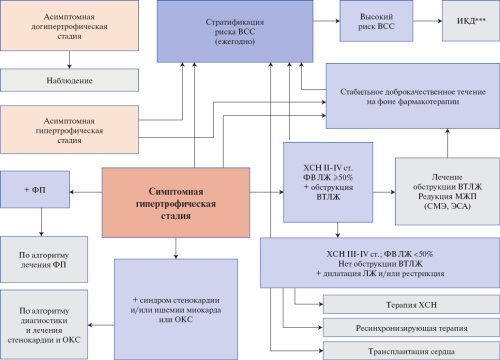

Российское кардиологическое общество

При участии: Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Российского общества медицинских генетиков Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации

ISSN 2618-7620 (Online)