Перейти к:

Барьеры на пути внедрения клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику в разрезе федеральных округов Российской Федерации

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6323

EDN: UCDHPS

Аннотация

Цель. Определить округ-специфичные барьеры, препятствующие внедрению ключевых позиций клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в практическую деятельность, с особым акцентом на выявление разногласий и несовпадений в восприятии проблем между медицинскими специалистами различного уровня в каждом из округов.

Материал и методы. На основе результатов первого этапа имплементационного исследования, включившего данные анкетирования 788 врачей, 124 руководителей медицинских учреждений и 48 главных внештатных специалистов из 8 федеральных округов Российской Федерации, определены округспецифичные барьеры посредством сравнительного ранжирования округов по ключевым позициям. Выявлено несоответствие ряда позиций респондентов в отношении причин недостаточно эффективного ведения пациентов.

Результаты. Определены региональные различия в доступности диагностических и терапевтических возможностей, а также организации липидной службы. Наиболее часто ограничение возможности углубленного обследования пациентов с дислипидемией отмечается в Сибирском и Уральском округах. Низкая частота скрининга семейной гиперхолестеринемии наиболее характерна для Уральского и Северо-Кавказского округов. В ряде федеральных округов Российской Федерации назначение неоптимальной гиполипидемической терапии остается существенной проблемой, приводя к недостижению целевых значений атерогенных липидов, что особенно выражено в Центральном, Северо-Кавказском и Сибирском округах. Недостаточная информированность о необходимости лечения дислипидемии у пациентов особенно актуальна для Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Ограничение ресурсов по организации липидной службы наиболее часто отмечается в Уральском, Дальневосточном и Южном федеральных округах. Несмотря на существующий ряд общих проблем, каждый округ сталкивается с уникальным набором барьеров, причины которых поразному трактуются медицинскими специалистами.

Заключение. Анализ округ-специфичных барьеров свидетельствует о наличии проблем как во внедрении клинических рекомендаций, так и в организации бесшовной службы. На основании результатов первого этапа имплементационного исследования разработан и внедрен ряд стратегий, направленных на устранение выявленных барьеров, эффективность которых будет оценена в рамках повторного опроса в 2025г.

Ключевые слова

Для цитирования:

Усова Е.И., Алиева А.С., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Барьеры на пути внедрения клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику в разрезе федеральных округов Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2025;30(5):6323. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6323. EDN: UCDHPS

For citation:

Usova E.I., Alieva A.S., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Barriers to the implementation of clinical guidelines on lipid metabolism disorders in routine practice in the federal districts of the Russian Federation. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(5):6323. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6323. EDN: UCDHPS

Эффективное управление нарушениями липидного обмена является ключевым элементом профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Современные клинические рекомендации опираются на доказательные подходы к диагностике и лечению пациентов с дислипидемией [1], однако внедрение этих рекомендаций в реальную практику остается недостаточным, что приводит к несвоевременному выявлению лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском [2][3], поздней диагностике семейной гиперхолестеринемии (СГХС) [4][5], отсутствию инициации оптимальной гиполипидемической терапии [3][6][7] и недостижению целевых уровней атерогенных липидов [8][9], тем самым повышая глобальное бремя атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

Разрыв между внедрением клинических рекомендаций в реальную клиническую практику может быть нивелирован путем проведения имплементационных исследований [10][11], направленных на выявление ключевых барьеров и разработке таргетных стратегий их преодоления.

В 2023г было инициировано имплементационное исследование по внедрению клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику [12]. Первый этап был основан на разработке трёх специализированных опросников по оказанию помощи пациентам с дислипидемией для представителей здравоохранения различного уровня во всех субъектах Российской Федерации (РФ). В исследовании приняли участие 788 врачей, 124 руководителя медицинских организаций амбулаторного звена и 48 главных внештатных специалистов (ГВС) из 84 субъектов РФ [13]. На основании полученных данных был выявлен широкий спектр барьеров, препятствующих внедрению клинических рекомендаций в повседневную практику. Кроме того, трёхуровневая оценка позволила выявить существенные расхождения в понимании существующих проблем в ведении пациентов с дислипидемией между практическими специалистами, административными работниками и ГВС, что само по себе является одним их ключевых барьеров.

Однако, наряду с общим представлением об имеющихся проблемах, важно учитывать и региональные особенности. Различия в уровне оснащенности медицинских учреждений, квалификации специалистов, а также в доступности инновационных методов лечения делают необходимым детальный анализ барьеров в каждом регионе/федеральном округе. Это позволяет не только глубже понять природу выявленных проблем, но и разработать более адаптивные стратегии их преодоления с учетом локальных особенностей системы здравоохранения.

В соответствии с этим, цель настоящего анализа состояла в определении барьеров, препятствующих внедрению основных принципов клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в практическую деятельность в федеральных округах РФ, с особым акцентом на выявление несоответствий в обозначении проблем между медицинскими специалистами различного уровня в каждом из округов.

Материал и методы

Анализ барьеров был основан на данных анкетирования медицинских специалистов различного звена здравоохранения из 8 федеральных округов РФ [13]:

- Центральный федеральный округ (ЦФО) — 172 врача, 22 руководителя медицинских организаций амбулаторного звена, 6 ГВС;

- Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) — 102 врача, 19 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 9 ГВС;

- Приволжский федеральный округ (ПФО) — 101 врач, 22 руководителя медицинских организаций амбулаторного звена, 14 ГВС;

- Южный федеральный округ (ЮФО) — 85 врачей, 13 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 5 ГВС;

- Уральский федеральный округ (УФО) — 65 врачей, 6 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 2 ГВС;

- Сибирский федеральный округ (СФО) — 59 врачей, 16 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 3 ГВС;

- Дальневосточный федеральный округ (ДФО) — 21 врач, 10 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 3 ГВС;

- Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) — 21 врач, 16 руководителей медицинских организаций амбулаторного звена, 6 ГВС.

Для определения характерных для каждого федерального округа барьеров был проведен анализ суммарных показателей, основанный на группировке данных и их сравнении, что позволило ранжировать округа по каждому из барьеров, выявленных в ходе первого этапа имплементационного исследования (рис. 1) [13].

Рис. 1. Выявленный спектр барьеров по результатам первого этапа имплементационного исследования по внедрению клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику.

Сокращение: PCSK9 — пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9.

Для понимания относительного положения каждого округа было проведено сравнение его суммарного показателя с аналогичными показателями других округов по каждому барьеру. Относительное сравнение выражено в процентах и абсолютном значении количества респондентов.

Дополнительно на основе анализа всего спектра барьеров в каждом из округов был выделен ряд проблем, по которым наиболее часто отмечалась несогласованность между респондентами в отношении причин недостаточно эффективного ведения пациентов с дислипидемией.

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации.

Результаты

Доступность лабораторно-инструментальных обследований

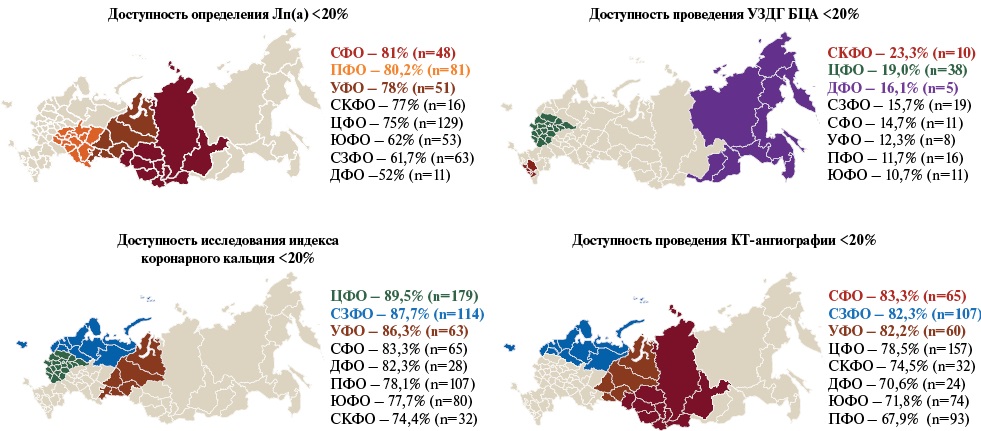

На рисунке 2 представлены карты, отображающие федеральные округа РФ, где доступность углубленного обследования пациентов с дислипидемией наиболее ограничена. Карты сопровождаются процентными данными, отражающими долю респондентов, указавших на доступность лабораторных и инструментальных методов <20%. Так, по мнению практикующих врачей, наиболее низкий уровень доступности определения липопротеида(а) выявлен в СФО (81,0%, n=48), ПФО (80,2%, n=81) и УФО (78,0%, n=51). По мнению всех респондентов, проведение ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий лимитировано в СКФО (23,3%, n=10), ЦФО (19,0%, n=38) и ДФО (16,1%, n=5). Значительные ограничения в исследовании индекса коронарного кальция отмечены в ЦФО (89,5%, n=179), СЗФО (87,7%, n=114) и УФО (86,3%, n=63). Проведение компьютерной томографии-ангиографии наиболее ограничено в СФО (83,3%, n=65), СЗФО (82,3%, n=107) и УФО (82,2%, n=60).

Рис. 2. Ограничения в проведении углубленного обследования пациентов с дислипидемией, включая исследование липопротеида(а) по данным врачей и инструментальных методов верификации субклинического атеросклероза по данным всех респондентов.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ДФО — Дальневосточный федеральный округ, КТ — компьютерная томография, Лп(а) — липопротеид(а), ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, СФО — Сибирский федеральный округ, УЗДГ БЦА — ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, УФО — Уральский федеральный округ, ЦФО — Центральный федеральный округ, ЮФО — Южный федеральный округ.

Скрининг гетерозиготной СГХС

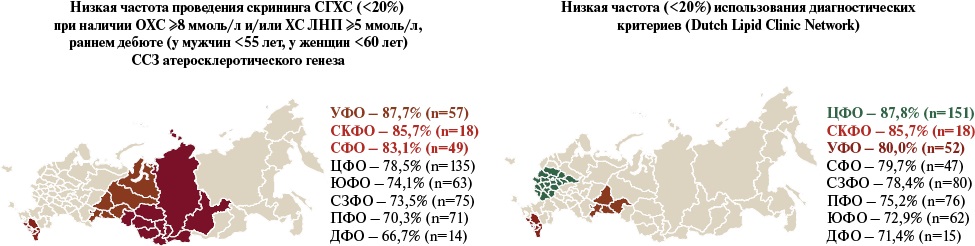

Значительные округ-специфичные различия выявлены в отношении частоты проведения скрининга гетерозиготной СГХС и использования диагностических критериев Голландских липидных клиник (DLCN) (рис. 3). Наиболее низкая частота диагностики гетерозиготной СГХС отмечена в УФО (87,7%, n=57), СКФО (85,7%, n=18) и СФО (83,1%, n=49), использование диагностических критериев DLCN при наличии анамнестических и лабораторных данных в меньшей степени используется в ЦФО (87,8%, n=151), СКФО (85,7%, n=18) и УФО (80,0%, n=52).

Рис. 3. Низкая частота скрининга гетерозиготной СГХС и применения диагностических критериев Голландских липидных клиник (DLCN) при наличии данных для использования по данным практикующих врачей.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ДФО — Дальневосточный федеральный округ, ОХС — общий холестерин, ПФО — Приволжский федеральный округ, СГХС — семейная гиперхолестеринемия, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, СФО — Сибирский федеральный округ, УФО — Уральский федеральный округ, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, ЦФО — Центральный федеральный округ, ЮФО — Южный федеральный округ.

Назначение и применение гиполипидемической терапии, достижение целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП)

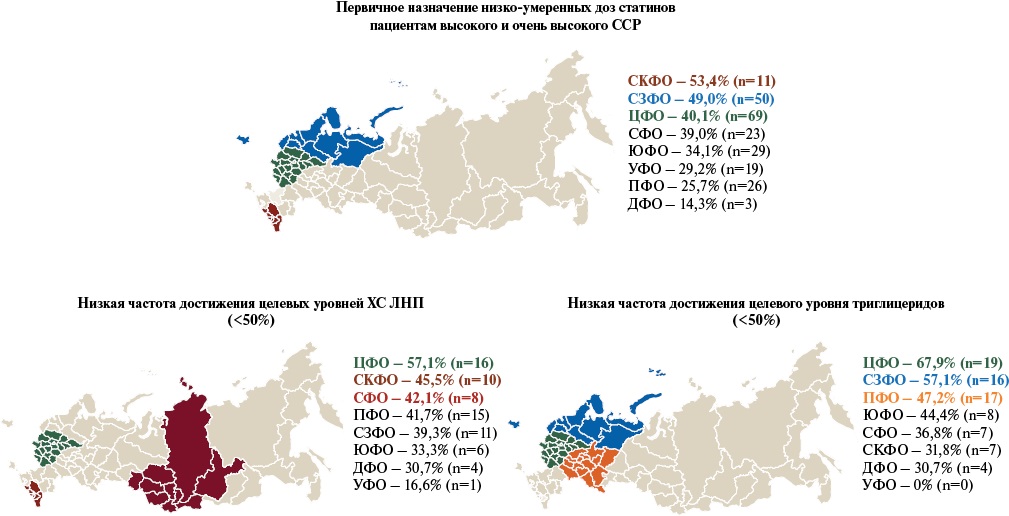

На рисунке 4 визуализированы округ-специфичные различия в подходах к назначению терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (статинами) по данным практикующих врачей и достижению целевых уровней атерогенных липидов по данным руководителей медицинских организаций и ГВС. Получено, что наиболее высокая частота назначения низко-умеренных доз статинов пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском отмечается в СКФО (53,4%, n=11), СЗФО (49,0%, n=50) и ЦФО (40,1%, n=69). Низкая частота достижения целевых уровней ХС ЛНП свидетельствует о том, что во многих округах существуют барьеры в достижении оптимального контроля одной из ключевых терапевтических мишеней в липидологии, что особенно прослеживается в ЦФО (57,1%, n=16), СКФО (45,5%, n=10) и СФО (42,1%, n=8). Контроль уровня триглицеридов (ТГ) также остаётся серьёзной проблемой, особенно в ЦФО (67,9%, n=19), СЗФО (57,1%, n=16) и ПФО (47,2%, n=17), что подчёркивает необходимость более пристального внимания к коррекции гипертриглицеридемии.

Рис. 4. Неоптимальный подход в назначении терапии статинами по данным врачей, недостижение целевых значений атерогенных липидов по данным руководителей медицинских организаций и ГВС.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ДФО — Дальневосточный федеральный округ, ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, ССР — сердечно-сосудистый риск, СФО — Сибирский федеральный округ, УФО — Уральский федеральный округ, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, ЦФО — Центральный федеральный округ, ЮФО — Южный федеральный округ.

Проблема недостаточной осведомленности пациентов о важности лечения дислипидемии, которая становится препятствием для регулярного приема гиполипидемических препаратов и достижения целевых показателей ХС ЛНП, наиболее ярко представлена в СФО (75,6%, n=59), СКФО (69,8%, n=30) и ЮФО (63,1%, n=65) (рис. 5). Недоступность современных методов лечения дислипидемии, таких как терапия, направленная на ингибирование белка пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK9), по причине высокой стоимости наиболее сильно прослеживается в СФО (66,7%, n=52), СКФО (62,8%, n=27) и УФО (60,3%, n=44).

Рис. 5. Основные барьеры для регулярного приема гиполипидемической терапии, в т. ч. PCSK9-таргетной терапии, для достижения целевых значений ХС ЛНП по данным всех респондентов.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ГЛТ — гиполипидемическая терапия, ДФО — Дальневосточный федеральный округ, ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, СФО — Сибирский федеральный округ, УФО — Уральский федеральный округ, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, ЦФО — Центральный федеральный округ, ЮФО — Южный федеральный округ, PCSK9 — пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9.

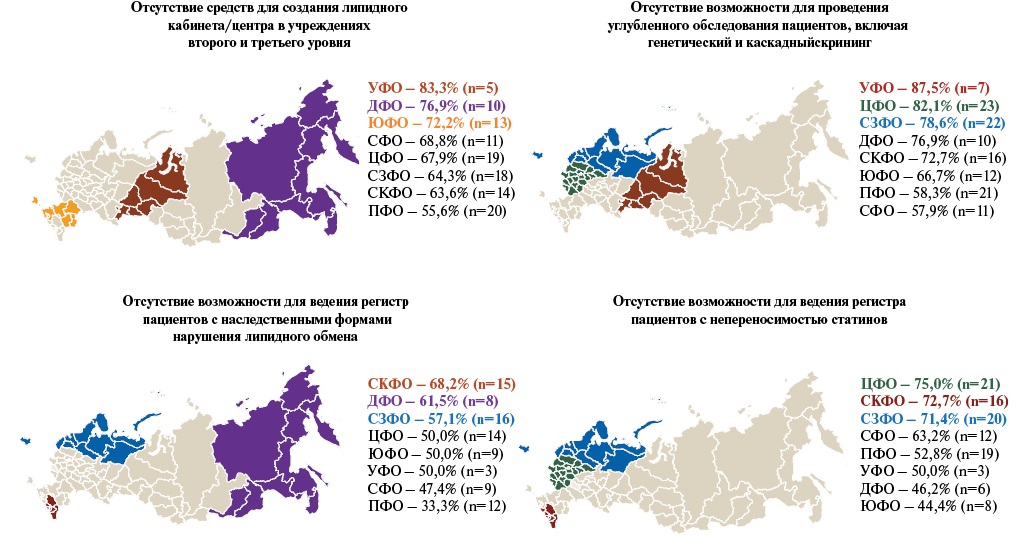

Организация липидной службы

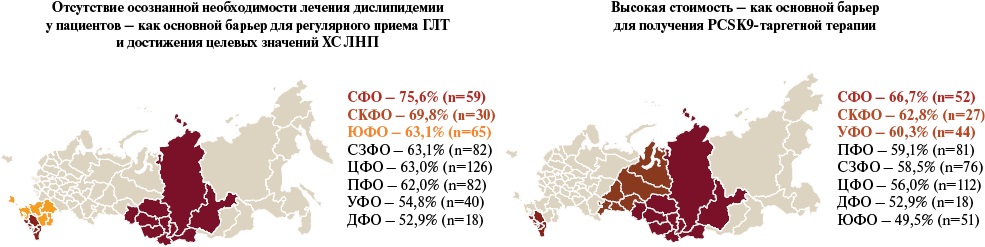

На рисунке 6 представлены данные о проблемах, связанных с организацией липидной службы на территории РФ. Карты демонстрируют четыре ключевых фактора, выделенные в ходе анализа, а также различия между округами в их распространенности. На первой карте указаны округа, где наиболее активно прослеживается ограничение ресурсов для создания липидных кабинетов/центров в учреждениях здравоохранения второго и третьего уровней (УФО (83,3%, n=5), ДФО (76,9%, n=10) и ЮФО (72,2%, n=13)). Вторая карта иллюстрирует нехватку средств для выполнения углубленного обследования пациентов, включающего проведение генетического анализа и каскадного скрининга. Особенно ярко это отмечается в УФО (87,5%, n=7), ЦФО (82,1%, n=23) и СЗФО (78,6%, n=22). Отсутствие возможности для ведения регистра пациентов с наследственными формами нарушения липидного обмена наиболее сильно отражено в СКФО (68,2%, n=15), ДФО (61,5%, n=8) и СЗФО (57,1%, n=16), отсутствие возможностей для ведения регистра пациентов с непереносимостью статинов отмечено преимущественно в ЦФО (75,0%, n=21), СКФО (72,7%, n=16) и СЗФО (71,4%, n=20).

Рис. 6. Низкий уровень доступности создания и функционирования липидной службы по данным руководителей медицинских организаций и ГВС.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ДФО — Дальневосточный федеральный округ, ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, СФО — Сибирский федеральный округ, УФО — Уральский федеральный округ, ЦФО — Центральный федеральный округ, ЮФО — Южный федеральный округ.

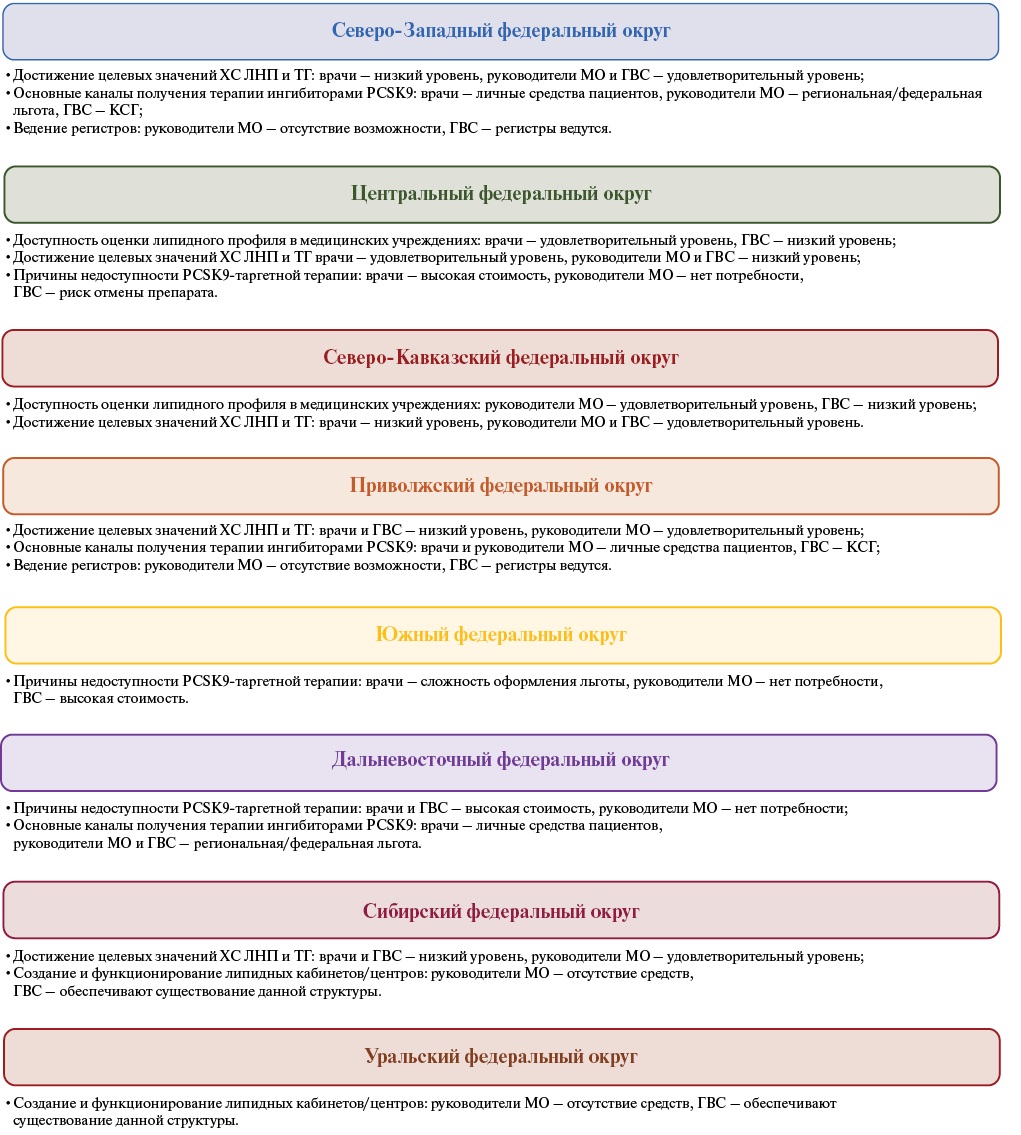

Несогласованность позиций медицинских специалистов в отношении причин недостаточно эффективного ведения пациентов с дислипидемией в каждом из округов

В каждом из федеральных округов РФ проанализирован весь спектр барьеров и выявлен ряд позиций, в которых наиболее часто отмечалась несогласованность между практикующими врачами, руководителями медицинских учреждений амбулаторного звена и ГВС (рис. 7).

Рис. 7. Перечень федеральных округов РФ с указанием зон расхождения видения медицинских специалистов на барьеры в ведении пациентов с дислипидемией.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ГВС — главные внештатные специалисты, КСГ — клинико-статистическая группа заболеваний, МО — медицинские организации, ТГ — триглицериды, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, PCSK9 — пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9.

Обсуждение

Активная интеграция и применение клинических рекомендаций в рутинной практике является ключевым звеном в улучшении качества оказания медицинской помощи. Однако внедрение современных руководств часто сталкивается с рядом барьеров, которые могут варьировать в зависимости от региональных особенностей. Исследования, направленные на выявление и анализ округ-специфичных барьеров, имеют важное значение для разработки таргетных стратегий их преодоления. Понимание факторов, препятствующих внедрению клинических рекомендаций, позволяет определить эффективные пути улучшения диагностики и лечения, адаптированные под нужды конкретных регионов.

Результаты настоящего исследования позволили выявить региональные различия в доступности диагностических и терапевтических подходов, направленных на борьбу с дислипидемией. Представленные данные подчеркивают неоднородность ресурсов и организации медицинской помощи в различных федеральных округах РФ.

Так, анализ доступности исследования липопротеида(а) и инструментальных методов диагностики субклинического атеросклероза показал, что наиболее остро данная проблема отмечается в СФО и УФО. Полученные данные подчеркивают необходимость улучшения инфраструктуры и доступности специализированных диагностических методов, особенно в удаленных и труднодоступных районах России.

Скрининг гетерозиготной СГХС и использование Голландских диагностических критериев DLCN проводится крайне редко во многих районах РФ, что особенно сильно прослеживается в УФО и СКФО. Это может быть связано как с отсутствием должной осведомленности среди врачей о значимости раннего выявления наследственных нарушений липидного обмена, так и с недостаточной интеграцией современных диагностических протоколов в рутинную практику. Эти данные подчеркивают необходимость разработки и внедрения стратегий, направленных на улучшение диагностики СГХС.

В ряде федеральных округов РФ назначение неоптимальной гиполипидемической терапии, в т. ч. инициация низко-умеренных доз ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) пациентам высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, является значительной проблемой. Это свидетельствует о необходимости повышения уровня осведомлённости врачей путем более активного внедрения образовательных программ. Кроме того, низкая частота достижения целевых уровней ХС ЛНП говорит о существующих барьерах в реализации терапевтических целей, что особенно выражено в ЦФО, СКФО и СФО. Помимо этого, достижение оптимального контроля уровня ТГ также остается вызовом для ряда федеральных округов РФ, что указывает на необходимость более пристального внимания представителей здравоохранения к коррекции гипертриглицеридемии.

Результаты проведенного исследования также показали, что отсутствие регулярного приема гиполипидемической терапии обусловлено рядом барьеров и одним из ключевых факторов является недостаточная информированность пациентов о важности приема терапии для достижения целевых значений ХС ЛНП. Данная проблема особенно актуальна для СФО, СКФО и ЮФО, где население недостаточно информировано о значимости терапии для снижения риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Несомненно, внедрение образовательных программ для пациентов, направленных на популяризацию информации о рисках дислипидемии и важности регулярного приема липидснижающей терапии, а также укрепление взаимодействия между врачами и пациентами, могут способствовать улучшению приверженности к лечению.

Нельзя не отметить ограничения в доступности инновационных методов лечения, таких как PCSK9-таргетная терапия, которые остаются особенно значимой проблемой для СФО, СКФО и УФО. Высокая стоимость таких препаратов значительно ограничивает их применение, особенно среди социально уязвимых групп населения. Это подчеркивает необходимость расширения программ государственной поддержки, включая субсидирование стоимости препаратов и активное внедрение программ льготного лекарственного обеспечения, в т. ч. на региональном уровне.

Значительные организационные проблемы выявлены в отношении создания и функционирования липидной службы, обеспечивающей комплексный подход к диагностике и лечению дислипидемии. Наиболее активно проблема существенного дефицита кадров и ресурсов для открытия специализированных кабинетов/центров наблюдается в УФО, ДФО и ЮФО. Кроме того, ограничена возможность проведения генетического и каскадного скрининга в ряде округов, особенно в УФО, ЦФО и СЗФО, что может быть связано с отсутствием специалистов соответствующего профиля и высокими финансовыми затратами на исследования.

Ведение регистров пациентов с наследственными формами нарушения липидного обмена является важным звеном в реализации работы липидной службы. Регистры позволяют не только отслеживать динамику состояния пациентов, но и оценивать эффективность применяемых методов лечения на популяционном уровне. Тем не менее во многих федеральных округах РФ отмечается дефицит таких инициатив. Это может быть обусловлено отсутствием унифицированных стандартов сбора данных и недостаточной цифровизацией системы здравоохранения.

Таким образом, проведенный анализ округ-специфичных проблем не только улучшает понимание существующих барьеров, но и создает предпосылки для разработки более эффективных стратегий их преодоления, что в конечном итоге будет способствовать улучшению результатов ведения пациентов с дислипидемией.

Несмотря на существующий ряд общих проблем, каждый округ сталкивается с уникальным набором барьеров, причины которых могут по-разному трактоваться специалистами, участвующими в оказании медицинской помощи. Так, в СЗФО отмечено расхождение во мнении между респондентами в отношении достижения целевых значений атерогенных липидов. Этот разрыв может быть обусловлен отсутствием системного мониторинга реальных данных клинической практики и переоценкой достижений на управленческом уровне. Кроме того, проблема доступа к терапии ингибиторами PCSK9 по причине финансовой нагрузки на пациентов, по мнению врачей, не подтверждается руководителями медицинских организаций, которые указывают на существование федеральных и региональных возможностей. Это подчеркивает необходимость улучшения взаимодействия между практическим и управленческим звеньями для учета объективных барьеров. Помимо этого, разобщенность в данных в отношении ведения регистров пациентов с нарушениями липидного обмена, вероятно, может отражать либо недостаточный уровень коммуникации, либо локальное ведение регистров в отдельных медицинских учреждениях, доступ к данным которых имеет только ГВС.

Обратная ситуация в отношении достижения целевых значений ХС ЛНП и ТГ отмечается в ЦФО, где руководители медицинских организаций и ГВС указывают на значительные трудности, в то время как врачи оценивают этот показатель на удовлетворительном уровне. Это может свидетельствовать о недооценке данного барьера на практике. Несогласованность в оценке доступности липидного профиля в медицинских учреждениях может быть обусловлена системным взглядом ГВС, которые осведомлены о неравномерности распределения ресурсов, включая диагностическое оборудование и кадровый потенциал. Также среди всех респондентов существует различный взгляд на проблему доступности инновационных гиполипидемических препаратов. Мнение врачей отражает непосредственную клиническую практику, где финансовые ограничения становятся барьером для назначения высокоэффективных препаратов. ГВС указывают на риск отмены препарата, возможно, в виду отсутствия устойчивого механизма финансирования, который может привести к прерыванию терапии, что снижает ее эффективность и увеличивает риски для пациентов.

В СКФО несогласованность между респондентами отмечена в отношении доступности исследования параметров липидного спектра и достижения целевых значений атерогенных липидов. ГВС указывают на низкий уровень доступности, тогда как руководители медицинских организаций считают этот аспект удовлетворительным. Подобное расхождение требует усиления обратной связи между представителями здравоохранения. Различия в оценке достижения целевых значений свидетельствуют о том, что барьеры на уровне клинической практики, вероятно, могут быть недооцененными на уровне управленческого мониторинга.

Для ПФО характерны расхождения в оценке достижения целевых уровней ХС ЛНП и ТГ. Врачи и ГВС отмечают низкий уровень достижения целевых показателей, что свидетельствует о признании проблемы как на практическом, так и на управленческом уровнях здравоохранения. Однако руководители медицинских организаций считают, что эти показатели находятся на удовлетворительном уровне, что может указывать на недооценку существующих барьеров в данном звене и отсутствием единого подхода к мониторингу показателей эффективности лечения. Дополнительно отмечены сложности с доступом к инновационным препаратам, что может быть связано с отсутствием четкой маршрутизации пациентов. Также отмечается проблема с ведением регистров пациентов с нарушениями липидного обмена, что дополнительно осложняет управление процессом ведения пациентов.

В ЮФО ключевым барьером является недоступность PCSK9-таргетной терапии по различным причинам. Так, по мнению врачей, отсутствие получения инновационной терапии обусловлено сложностями процесса оформления льготы в условиях высокой загрузки врача работой с пациентами, в то время как ГВС считают, что прием данной терапии ограничен высокой стоимостью препаратов, а некоторые руководители медицинских организаций полагают, что в них нет потребности. Такая разнородность в видении медицинских специалистов указывает на множество факторов, которые препятствуют своевременному назначению PCSK9-таргетной терапии.

ДФО также сталкивается с барьерами, связанными с доступностью PCSK9-таргетной терапии. Врачи и ГВС акцентируют внимание на высокой стоимости препаратов, в то время как руководители медицинских организаций считают, что потребности в данных препаратах нет, т. к. пациентам достаточно ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) и/или комбинации статинов и эзетимиба. Кроме того, получение данной терапии осуществляется за счет личных средств по мнению врачей, в то время как руководители медицинских организаций и ГВС указывают на возможность получения PCSK9-таргетной терапии в рамках федеральной и региональной льгот. Такое расхождение во мнении респондентов указывает на необходимость улучшения информированности клиницистов о возможных каналах получения пациентами инновационной терапии.

В СФО отмечаются разногласия в отношении организации липидной службы. Так, руководители медицинских организаций отмечают, что главным препятствием является отсутствие средств. Данный подход отражает финансовые и организационные ограничения на уровне конкретных учреждений, где проблемы финансирования инфраструктуры и кадров являются основными барьерами для создания и стабильного функционирования липидных кабинетов/центров. ГВС, в свою очередь, сообщают, что данные структуры функционируют, опираясь на данные о работе таких кабинетов, вероятно, в определенных регионах СФО. Это свидетельствует о важности улучшения коммуникации между представителями здравоохранения различного уровня. Анализ данных по достижению целевых значений ХС ЛНП и ТГ выявляет расхождения в оценках между респондентами. Врачи и ГВС характеризуют уровень достижения целевых показателей как низкий — этот взгляд отражает клиническую практику и непосредственное наблюдение за пациентами, что позволяет оценить реальную эффективность терапии на индивидуальном и популяционном уровнях. Руководители медицинских организаций оценивают уровень достижения целевых значений как удовлетворительный. Подобная позиция может быть основана на анализе общей отчетности или ограниченного числа данных в условиях локального учреждения, которые не всегда дают полную картину о достижении целевых показателей в реальной клинической практике.

Для УФО ключевой несогласованностью стала проблема создания функционирования липидных кабинетов/центров, аналогичная для СФО, что указывает на необходимость улучшения коммуникации между руководителями медицинских организаций и ГВС.

Таким образом, выявленные разногласия в каждом федеральном округе РФ между представителями здравоохранения в восприятии барьеров подчеркивают важность оптимизации взаимодействия, разработки таргетных стратегий и внедрения системных изменений, адаптированных к региональным особенностям. Решение этих задач позволит повысить эффективность лечения пациентов с дислипидемией и улучшить соблюдение клинических рекомендаций на всех уровнях системы здравоохранения.

Ограничения исследования. Несмотря на то, что участниками исследования стали представители различного звена здравоохранения из 84 субъектов РФ, охват респондентов внутри округов был неравномерен. Это могло привести к смещению результатов, т. к. количество участников из отдельных субъектов могло быть представлено в меньшей степени. Отдельно стоит отметить, что несогласованность мнений между врачами, руководителями медицинских организаций и ГВС демонстрирует возможное влияние субъективного опыта и уровня информированности на результаты. Тем не менее полученные данные впервые представляют системный и детализированный анализ региональных особенностей барьеров, препятствующих внедрению клинических рекомендаций по диагностике и лечению дислипидемии в рутинную практику.

Заключение

Выявленные барьеры в разрезе федеральных округов РФ свидетельствуют о наличии проблем как в реализации ключевых позиций клинических рекомендаций, так и в организации бесшовной службы.

На основании проводимого имплементационного исследования, которое позволило определить широкий спектр проблем, разработан и внедрен ряд стратегий, направленных на устранение выявленных барьеров. Для оценки эффективности предпринятых мер и адаптации существующих подходов к текущим реалиям, в рамках имплементационного подхода планируется проведение повторного опроса в 2025г, результаты которого позволят проанализировать эффективность реализованных стратегий.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Ежов М. В., Кухарчук В. В., Сергиенко И. В. и др. Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5471. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5471.

2. Morieri ML, Lamacchia O, Manzato E, et al. Physicians' misperceived cardiovascular risk and therapeutic inertia as determinants of low LDL-cholesterol targets achievement in diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2022;21(1):57. doi: 10.1186/s12933-022-01495-8.

3. Ray KK, Haq I, Bilitou A, et al. Treatment gaps in the implementation of LDL cholesterol control among highand very high-risk patients in Europe between 2020 and 2021: the multinational observational SANTORINI study. Lancet Reg Health Eur. 2023;29:100624. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100624.

4. Ahmad ZS, Andersen RL, Andersen LH, et al. US physician practices for diagnosing familial hypercholesterolemia: data from the CASCADE-FH registry. J Clin Lipidol. 2016;10(5):1223-9. doi: 10.1016/j.jacl.2016.07.011.

5. Jones LK, Sturm AC, Seaton TL, et al. Barriers, facilitators, and solutions to familial hypercholesterolemia treatment. PLoS One. 2020;15(12):e0244193. doi: 10.1371/journal.pone.0244193.

6. Sarraju A, Yan X, Huang Q, et al. Patterns and gaps in guideline-directed statin use for atherosclerotic cardiovascular disease by race and ethnicity. Am J Prev Cardiol. 2024;17:100647. doi: 10.1016/j.ajpc.2024.100647.

7. Кузнецова Н. О., Мамедзаде Ф. Э., Подьянов М. А. и др. Оценка эффективности гиполипидемической терапии в реальной клинической практике. Доктор.Ру. 2024;23(8):41-6. doi: 10.31550/1727-2378-2024-23-8-41-46.

8. Vrablik M, Seifert B, Parkhomenko A, et al. Lipid-lowering therapy use in primary and secondary care in Central and Eastern Europe: DA VINCI observational study. Atherosclerosis. 2021;334:66-75. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.035.

9. Оганов Р. Г., Кухарчук В. В., Арутюнов Г. П. и др. Сохраняющиеся нарушения показателей липидного спектра у пациентов с дислипидемией, получающих статины, в реальной клинической практике в Российской Федерации (российская часть исследования DYSIS). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2012;11(4):70-8. doi: 10.15829/17288800-2012-4-70-78.

10. Eccles MP, Mittman BS. Welcome to Implementation Science. Implementation Sci. 2006;(1):1. doi:10.1186/1748-5908-1-1.

11. Jones LK, Sturm AC, Gionfriddo MR. Translating guidelines into practice via implementation science: an update in lipidology. Curr Opin Lipidol. 2022;33(6):336-41. doi: 10.1097/ MOL.0000000000000835.

12. Усова Е. И., Алиева А. С., Звартау Н. Э., Шляхто Е. В. Обоснование проведения имплементационного исследования по внедрению клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5717. doi:10.15829/1560-4071-2023-5717.

13. Алиева А. С., Усова Е. И., Звартау Н. Э., Шляхто Е. В. Результаты первого этапа имплементационного исследования по внедрению клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику. Российский кардиологический журнал. 2024;29(1):5724. doi:10.15829/1560-4071-2024-5724.

Об авторах

Е. И. УсоваРоссия

Елена Ивановна Усова — врач-кардиолог, специалист группы мониторинга специализированных региональных программ службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

А. С. Алиева

Россия

Асият Сайгидовна Алиева — к.м.н., врач-кардиолог, зав. НИЛ нарушений липидного обмена и атеросклероза НЦМУ "Центр персонализированной медицины", руководитель Центра Атеросклероза и нарушений липидного обмена

Санкт-Петербург

Н. Э. Звартау

Россия

Надежда Эдвиновна Звартау — к.м.н., доцент, зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Лечебного факультета Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Е. В. Шляхто

Россия

Евгений Владимирович Шляхто — д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

- Среди разнообразия барьеров на пути внедрения клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена есть как общие, так и специфичные для каждого федерального округа Российской Федерации, что может служить основой для разработки целевых стратегий с учетом региональных особенностей.

- Доступность диагностики и терапии дислипидемии существенно различается между федеральными округами Российской Федерации.

- Назначение гиполипидемической терапии остается неоптимальным, что препятствует достижению целевых уровней атерогенных липидов.

- Недостаточная информированность пациентов о необходимости лечения дислипидемии снижает приверженность к терапии.

- Организация липидной службы сталкивается с дефицитом ресурсов и отсутствием унифицированных подходов, что ограничивает возможности эффективного контроля дислипидемии.

Рецензия

Для цитирования:

Усова Е.И., Алиева А.С., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Барьеры на пути внедрения клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику в разрезе федеральных округов Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2025;30(5):6323. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6323. EDN: UCDHPS

For citation:

Usova E.I., Alieva A.S., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Barriers to the implementation of clinical guidelines on lipid metabolism disorders in routine practice in the federal districts of the Russian Federation. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(5):6323. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6323. EDN: UCDHPS

JATS XML