Перейти к:

Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений в Кемеровской области (Исследование SuccESS в Кемеровской области)

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6370

EDN: RUWWOB

Аннотация

Цель: Оценить эффективность аналитического сервиса с функцией системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в повышении частоты мониторинга уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) у пациентов с острыми сердечно-сосудистыми осложнениями, ишемической болезнью сердца или дислипидемией в Кемеровской области.

Материал и методы: Проведено неинтервенционное ретроспективное многоцентровое исследование в 16 медицинских учреждениях Кемеровской области с 01.01.2022 по 31.03.2024. Сформированы две когорты: основная (6 694 пациента с острыми сердечно-сосудистыми осложнениями) и дополнительная (12 174 пациента с ишемической болезнью сердца или дислипидемией). Исследование включало два периода наблюдения: до внедрения СППВР (12 месяцев) и после внедрения (15 месяцев). Внедрение СППВР осуществлялась посредством интеграции в региональную медицинскую информационную систему (МИС). Врачи на автоматизированном рабочем месте в режиме одного окна в МИС получали рекомендации по обследованию и лечению пациентов согласно клиническим рекомендациям и Приказу 168н, а также доступ к аналитической платформе для мониторинга пациентов с субоптимальными показателями (включая ХС ЛНП ≥1,4 ммоль/л или отсутствие данных о ХС ЛНП при очень высоком сердечно-сосудистом риске). Первичной конечной точкой являлась доля пациентов с однократным определением уровня ХС ЛНП в течение 6 и 12 месяцев после индексного события.

Результаты: В основной когорте доля пациентов с исследованием уровня ХС ЛНП увеличилась с 11,1% до 14,8% (относительное изменение +33%, p<0,001). В дополнительной когорте аналогичный показатель возрос с 10,5% до 15,0% (относительное изменение +43%, p<0,001). Отмечено статистически значимое улучшение наполняемости электронных медицинских карт клиническими параметрами. Доля пациентов, не охваченных диспансерным наблюдением, сократилась в основной когорте с 62,2% до 40,2% (для пациентов с инсультом/транзиторной ишемической атакой) и с 41,6% до 28,9% (для пациентов с инфарктом миокарда/нестабильной стенокардией). В дополнительной когорте доля пациентов без диспансерного наблюдения уменьшилась с 50,6% до 38,9%. Достижение целевого уровня ХС ЛНП в дополнительной когорте увеличилось с 10,8% до 14,4% (относительное изменение +34%).

Заключение: Внедрение СППВР способствует повышению приверженности врачей к соблюдению клинических рекомендаций, улучшению качества ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечено увеличение частоты контроля уровня ХС ЛНП, количества посещений специалистов и интенсивности липидснижающей терапии. СППВР позволяет улучшить преемственность медицинской помощи и качество диспансерного наблюдения, а также выявлять проблемные области в структуре оказания медицинской помощи.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ежов М.В., Сергиенко И.В., Палеев Ф.Н., Шангина А.М., Ефремова Ю.Е., Барбараш О.Л., Строкольская И.Л., Алексеенко А.В., Астракова К.С., Михеенко И.Л., Уранов А.Е., Гартунг А.А., Андреев К.А., Фишер Е.В., Есев Л.И., Петраковская В.А. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений в Кемеровской области (Исследование SuccESS в Кемеровской области). Российский кардиологический журнал. 2025;30(5):6370. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6370. EDN: RUWWOB

For citation:

Ezhov M.V., Sergienko I.V., Paleev F.N., Shangina A.M., Efremova Y.E., Barbarash O.L., Strokolskaya I.L., Alekseenko A.V., Astrakova K.S., Mikheenko I.L., Uranov A.E., Gartung A.A., Andreev K.A., Fisher E.V., Esev L.I., Petrakovskaia V.A. The impact of a clinical decision support service on adherence to clinical guidelines and achieving target low-density lipoprotein cholesterol levels in patients at risk of cardiovascular events in the Kemerovo Oblast (SuccESS Study in the Kemerovo Oblast). Russian Journal of Cardiology. 2025;30(5):6370. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6370. EDN: RUWWOB

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смертности пациентов. Так, на ишемическую болезнь сердца (ИБС) приходится 16% всех смертей в мире [1]. В России в период с 2019 по 2022гг наблюдался рост показателя смертности от ИБС с 301,4 до 307,4 на 100 тыс. населения, темп прироста составил 2,0% [2]. В Кемеровской области в рамках региональной программы по борьбе с ССЗ в 2024г смертность от ИБС составила 267,5 на 100 тыс. населения, что не превышает целевого показателя, утвержденного в региональной программе "Борьба с ССЗ" на 2024г — 308,2 на 100 тыс. населения. Для сравнения, в целом по России этот показатель равен 297,9 на 100 тыс. населения1.

Современные представления о патогенезе атеросклероза основываются на концепции факторов риска, среди которых ключевую роль играют атерогенные нарушения метаболизма липидов [3][4]. Распространенность гиперхолестеринемии в Российской Федерации (РФ) составляет 58,8% среди взрослого населения, а повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) встречается у 68% [5].

Липидные показатели считаются основными маркерами для определения сердечно-сосудистого риска (ССР) и оценки эффективности гиполипидемической терапии. Однако в реальной клинической практике наблюдается низкая частота контроля ХС ЛНП. Исследование Драпкиной О. М. и др. продемонстрировало низкие показатели мониторинга липидного профиля у амбулаторных пациентов с ИБС — всего 12%, причем целевых значений ХС ЛНП достигли только 57,87% из числа обследованных [6]. Аналогичная ситуация наблюдается по результатам исследования SANTORINI в странах Европейского союза, где после внедрения новых клинических рекомендаций целевой уровень ХС ЛНП достигнут лишь у 20,7% пациентов с атеросклеротическими ССЗ [7].

Также большую роль играет недостаточный уровень назначения гиполипидемической терапии (ГЛТ) врачами, задержка перехода на более эффективные методы лечения и недостаточная приверженность пациентов к терапии.

Мониторинг клинических показателей пациентов через электронные медицинские карты (ЭМК) помогает улучшить приверженность врачей к клиническим рекомендациям, оптимизирует лечение и повышает качество наблюдения за пациентами. В российских медучреждениях используются медицинские информационные системы (МИС) для сбора и анализа данных. Несмотря на это, эффективность мониторинга пациентов и извлечения важных клинических данных из ЭМК в повседневной практике в РФ пока не очевидна. Тем не менее дополнительные цифровые инструменты контроля показателей здоровья могут способствовать принятию обоснованных как врачебных, так и административных решений для повышения качества медицинского обслуживания [8][9].

Из-за ограничений функционала МИС в международной практике активно внедряют системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), интегрированные в МИС. Эти системы помогают лучше выявлять пациентов, нуждающихся в дополнительном лечении, и оптимизировать подходы к их ведению [10][11]. СППВР является специальным программным обеспечением, которое анализирует данные из ЭМК и предлагает рекомендации по диагностике и корректировке лечения на основе алгоритмов из действующих клинических рекомендаций [12].

В рамках настоящего исследования представлены региональные результаты Кемеровской области, которые являются частью многоцентрового исследования SuccESS, ранее опубликованного в более широком контексте. Первоначальное исследование было направлено на оценку эффективности внедрения аналитического сервиса с СППВР для улучшения частоты мониторинга уровня ХС ЛНП у пациентов с острыми сердечно-сосудистыми событиями (ССС), ИБС или дислипидемией в трех регионах РФ: Кемеровской, Липецкой и Тульской областях [13]. Кемеровская область представляет собой уникальный регион исследования, превосходя другие по площади и населению. Кроме того, она является единственным регионом исследования, расположенным за пределами европейской части страны. Эти факторы обуславливают актуальность отдельного изучения подходов к ведению пациентов с атеросклеротическими ССЗ в условиях Сибири. С учетом сравнительно большой территориальной протяженности заслуживает внимания также оценка доступности и качества оказания медицинской помощи. В последние годы в регионе наблюдается рост заболеваемости болезнями системы кровообращения, включая ИБС и цереброваскулярные болезни, что подчеркивает необходимость внедрения цифровых инструментов, направленных на повышение качества медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения1.

Цель настоящего анализа — оценить эффективность аналитического сервиса с функцией СППВР в повышении частоты мониторинга уровня ХС ЛНП у пациентов с острыми ССС, ИБС или дислипидемией в Кемеровской области. Также оценивались дополнительные конечные точки — эффективность внедрения аналитического сервиса с функцией СППВР в маршрутизации, улучшении контроля уровня ХС ЛНП, улучшении клинических исходов, а также описание социально-демографических характеристик и сопутствующих заболеваний пациентов, госпитализированных по поводу острых ССС, пациентов с ИБС или дислипидемией в Кемеровской области.

Материал и методы

Дизайн исследования. В период с 1 января 2022г по 31 марта 2024г проведено неинтервенционное ретроспективное многоцентровое исследование по оценке эффективности СППВР с автоматизированной обработкой ЭМК в отношении влияния на соблюдение клинических рекомендаций Нарушения липидного обмена (2023) и достижение целевых значений ХС ЛНП у пациентов с кардиоваскулярным риском — Исследование SuccESS. В Кемеровской области исследование охватывало 16 медицинских организаций (МО) с формированием двух когорт пациентов: основной (после острых ССС, выписанных из стационара в течение года) и дополнительной (хронических пациентов с установленным диагнозом ИБС или дислипидемией). В основную когорту включались пациенты с верифицированным острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, нестабильной стенокардией и цереброваскулярными событиями (ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака (ТИА)) (табл. 1). Дополнительная когорта формировалась из пациентов со стабильной ИБС или дислипидемией по данным в ЭМК. Единственным критерием невключения являлся возраст младше 18 лет.

Таблица 1

Распределение долей пациентов, принимающих гиполипидемическую терапию (основная когорта)

|

Проводимая терапия |

Последнее посещение с известной терапией |

|||

|

Первый период |

Второй период |

p-значение |

Относительное изменение, % |

|

|

Статин в низкой/умеренной дозе, n (%) |

79 (8,0) |

93 (3,7) |

p<0,001* |

-54 |

|

Статин в низкой/умеренной дозе + эзетимиб, n (%) |

1 (0,1) |

3 (0,1) |

+20 |

|

|

Статин без указания дозы, n (%) |

382 (38,9) |

898 (36,0) |

-7 |

|

|

Статин без указания дозы + эзетимиб, n (%) |

3 (0,1) |

|||

|

Статин в высокой дозе, n (%) |

502 (51,1) |

1406 (56,3) |

+10 |

|

|

Статин в высокой дозе + иPCSK9, n (%) |

1 (0,04) |

|||

|

Статин в высокой дозе + эзетимиб, n (%) |

16 (1,6) |

87 (3,5) |

+114 |

|

|

Эзетимиб, n (%) |

3 (0,3) |

5 (0,2) |

-35 |

|

|

Нет информации о терапии |

5711 |

4219 |

||

|

Все пациенты, получающие терапию |

983 |

2496 |

||

Примечание: * — критерий χ² Пирсона.

Сокращение: иPCSK9 — ингибиторы пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9.

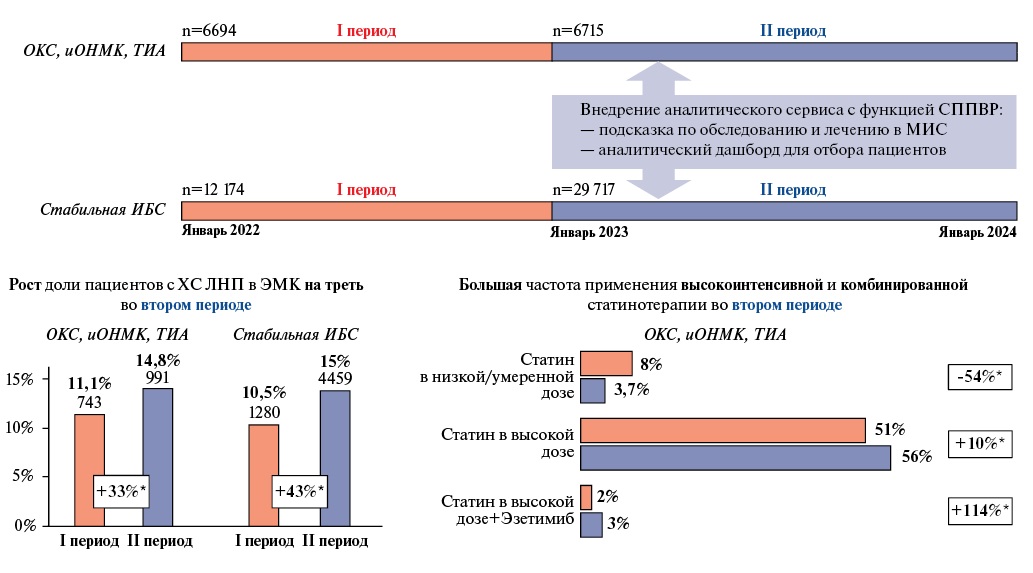

Методология исследования предусматривала компаративный анализ клинической практики в периоды до и после имплементации СППВР с оценкой мониторинга. Первый период наблюдения (до внедрения СППВР) составил 12 мес. (01.01.2022 — 31.12.2022). Второй период наблюдения (после внедрения СППВР) составил 15 мес. (01.01.2023 — 31.03.2024). Анализ чувствительности показал отсутствие статистически значимого влияния продления второго периода наблюдения в первом и втором регионах на полученные результаты, в т. ч. в конечных точках, связанных с длительностью периода наблюдения. Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн и основные результаты исследования.

Примечание: * — относительное изменение.

Сокращения: МИС — медицинская информационная система, ОКС — острый коронарный синдром, ТИА — транзиторная ишемическая атака, ИБС — ишемическая болезнь сердца, СППВР — система поддержки принятия врачебных решений, ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности, ЭМК — электронная медицинская карта.

Первичной конечной точкой являлась доля пациентов с как минимум однократным определением уровня ХС ЛНП в течение 6 и 12 мес. после индексного события (для основной когорты) или включения в исследование (для дополнительной когорты).

СППВР является медицинским изделием с регистрационным удостоверением (№ РЗН 2022/17344 от 03.06.2022, 19.12.2023 ПО ООО "МедикБук"). Имплементация СППВР осуществлялась посредством интеграции в региональную МИС (Ариадна) в режиме одного окна. Врачи получали рекомендации по обследованию и лечению пациентов согласно клиническим рекомендациям и Приказу 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми", а также доступ к аналитической платформе для мониторинга пациентов с субоптимальными показателями (включая ХС ЛНП ≥1,4 ммоль/л или отсутствие данных о ХС ЛНП при очень высоком ССР) [14]. Программа внедрения включала образовательные мероприятия для медицинских работников по использованию СППВР [13].

Аккумуляция документации из МО Кемеровской области осуществлялась в два этапа. На первом этапе (до декабря 2022г) был агрегирован 487471 медицинский документ с информацией об ЭМК 181361 пациента, процесс получения данных осуществлялся посредством первичной ручной выгрузки из интеграционной платформы. Второй этап сбора данных (до 31 марта 2024г) включил 671854 документа, охватывающих 124389 ЭМК пациентов, данные на этом этапе получались путем автоматизированного обмена с интеграционной шиной по признаку отправки структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в Вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС "ССЗ"). Получаемые электронные медицинские документы включали как структурированные, так и неструктурированные (в виде свободного текста) данные. Для экстракции релевантных параметров и показателей конечных точек из неструктурированных данных применялись валидированные алгоритмы детекции СППВР.

Статистический анализ. Электронные данные пациентов, участвовавших в исследовании, передавались из региональной МИС в СППВР. В ходе исследования был сформирован обширный массив данных, который включал медико-демографические характеристики пациентов, диагнозы, результаты лабораторных и инструментальных обследований, назначенное лечение, анамнез, записи о консультациях специалистов, а также сведения о госпитализации. Статистическая обработка данных была выполнена с применением языка программирования R и среды разработки RStudio.

Возраст пациентов на момент начала исследования представлен средними значениями, стандартным отклонением, медианой, а также минимальным и максимальным показателями. Пол выражен количеством пациентов мужского пола и их долей от общего числа обследованных лиц. Непрерывные переменные представлены в формате средних значений, стандартного отклонения, медианы, 25-го и 75-го процентилей, а также минимальных и максимальных значений. Проверка нормальности распределения непрерывных переменных осуществлялась с применением теста Шапиро-Уилка. Для сравнительного анализа использовались критерии хи-квадрат Пирсона и сумма рангов Уилкоксона (с поправкой на непрерывность при необходимости). В течение обоих периодов наблюдения — до и после интеграции СППВР в МИС — оценивались данные путем сравнения по относительным показателям (доля пациентов, количество случаев ССС на пациенто-год, медианные значения).

Результаты

В основную когорту было включено 6694 пациента в первый период и 6715 пациентов во второй период. Дополнительная когорта в эти же периоды составила 12174 и 29717 пациентов соответственно. За весь период исследования медианная длительность наблюдения в основной когорте составила 127 дней в первом периоде и 219 дней во втором периоде (p<0,001). В дополнительной когорте медианная длительность наблюдения за весь период исследования составила 107 дней в первом периоде и 244 дня во втором периоде (p<0,001).

Данные о контроле ХС ЛНП в ЭМК

В основной когорте доля пациентов, у которых было проведено хотя бы одно исследование уровня ХС ЛНП в ЭМК за все время наблюдения после выписки по причине ССС, составила 11,1% (743 пациента) в первом периоде и 14,8% (991 пациент) во втором периоде (+33%, p<0,001; здесь и далее — относительное изменение). В дополнительной когорте доля пациентов, у которых был проведен хотя бы один контроль уровня ХС ЛНП в ЭМК в течение 12 мес. после включения в исследование, составила 10,5% (1280 пациентов), во втором периоде — 15,0% (4459 пациентов) (+43%, p<0,001) (рис. 1).

Доля пациентов основной когорты, имевших исследование уровня ХС ЛНП в ЭМК 1-2 раза, составила 9,2%, 3-4 раза — 1,2%, >4 раз — 0,7% в первом периоде наблюдения; во втором периоде: 1-2 раза — 13,6% пациентов, 3-4 раза — 0,9% пациентов, >4 раз — 0,3% пациентов (р<0,001).

Доля пациентов дополнительной когорты, имевших исследование уровня ХС ЛНП в ЭМК 1-2 раза, составила 9,0% пациентов, 3-4 раза — 1,1%, >4 раз — 0,4% в первом периоде наблюдения и 1-2 раза — 13,9%, 3-4 раза — 0,9%, >4 раз — 0,2% во втором периоде (р<0,001).

Анализ полноты ЭМК

Было показано, что в первом периоде ЭМК пациентов основной когорты содержали меньше лабораторных данных и данных инструментальных исследований по сравнению со вторым периодом. Так, информация о массе тела была представлена в 4,9% случаев в первом периоде и в 27,3% во втором (p<0,001); данные об уровне систолического артериального давления (АД) присутствовали у 14,4% vs 41,1% (p<0,001); диастолического АД — 14,3% vs 42,2% (p<0,001); уровне общего холестерина — 21,2% vs 49,1% (p<0,001); ХС ЛНП — 18,4% vs 33,3% (p<0,001); холестерина липопротеинов высокой плотности — 21,6% vs 46,2% (p<0,001); триглицеридов — 21,9% vs 46,3% (p<0,001); глюкозы крови — 15,0% vs 41,1% (p<0,001); аланинаминотрансферазы — 4,6% vs 11,6% (p<0,001); аспартатаминотрансферазы — 14,9% vs 38,1% (p<0,001); креатинина крови — 26,4% vs 40,6% (p<0,001); гликированного гемоглобина — 0,04% vs 0,2% (p=0,006).

Уровни заполненности ЭМК у пациентов дополнительной когорты по отдельным показателям в первом и втором периодах наблюдения составили: по уровню общего холестерина — 24,8% и 28,1% (p<0,001), ХС ЛНП — 13,3% и 15,2% (p<0,001), триглицеридов — 14,8% и 17,3% (p<0,001), креатинина крови — 19,4% и 21,7% (p<0,001), соответственно.

В основной когорте в первом и втором периодах наблюдения частота встречаемости индекса массы тела, триглицеридов и гликированного гемоглобина была сопоставимой. В дополнительной когорте частота встречаемости показателей в ЭМК была сопоставима для уровней индекса массы тела, диастолического АД и глюкозы крови. Во втором периоде в обеих когортах наблюдалась более высокая заполненность ЭМК по ряду показателей.

В целом в первом периоде наблюдения доля пациентов, имевших в ЭМК всю информацию, необходимую для определения специалиста для диспансерного наблюдения (ДН), согласно Приказу № 168н2 (терапевт или кардиолог), составила в основной когорте в первом периоде 0,6%, во втором периоде — 0,8% (+31%, р=0,022). В дополнительной когорте в первом периоде — 1,6%, во втором периоде — 2,6% (+64%, р<0,001).

Анализ наличия в ЭМК данных об обращениях в МО амбулаторного звена

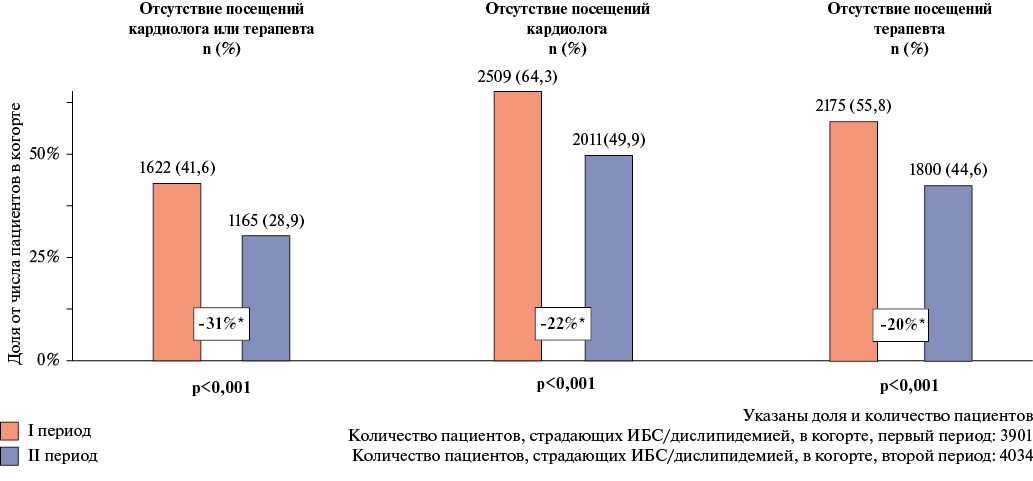

В основной когорте среди пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST или острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, в первом периоде наблюдения не были охвачены ДН у терапевта или невролога 62,2% (1736) пациентов. Во втором периоде — 40,2% (1079) пациентов (-35%, p<0,001).

В основной когорте среди пациентов, перенесших острый коронарный синдром с подъемом или без подъема ST, в первом периоде наблюдения не были охвачены ДН терапевта или кардиолога 41,6% (1622) пациентов, во втором периоде — 28,9% (1165) пациентов (-31%, p<0,001). Не были охвачены ДН у терапевта в первом периоде 55,8% (2175) пациентов, во втором периоде — 44,6% (1800) пациентов (-20%, p<0,001). Не были охвачены ДН у кардиолога в первом периоде 64,3% (2509) пациентов, во втором периоде — 49,9% (2011) пациентов (-22%, p<0,001) (рис. 2).

Рис. 2. Посещения кардиолога, терапевта пациентами, перенесшими ИМ/нестабильную стенокардию.

Примечание: * — относительное изменение.

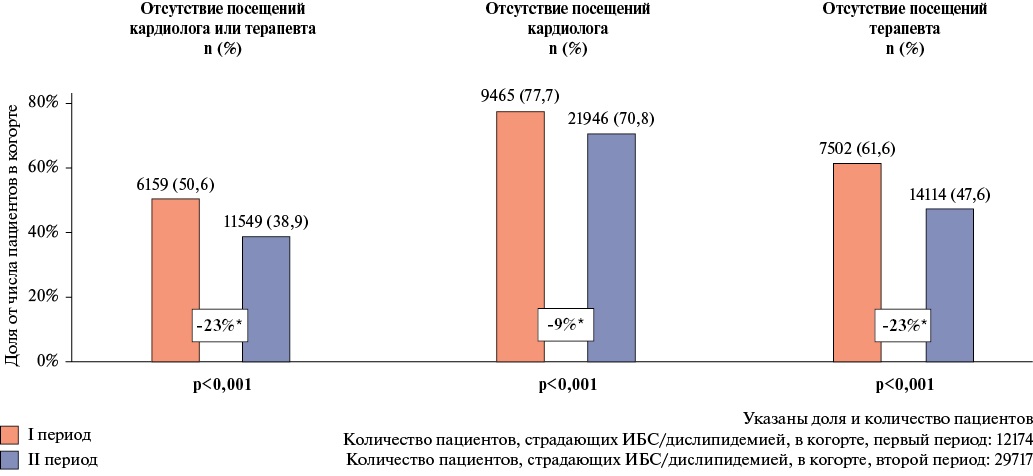

В дополнительной когорте в первом периоде наблюдения не были охвачены ДН у кардиолога или терапевта 50,6% (6159) пациентов, во втором периоде — 38,9% (11549) пациентов (-23%, p<0,01). Не были охвачены ДН у терапевта 61,6% (7502) пациентов в первом периоде и 47,5% (14114) пациентов во втором периоде (-23%, p<0,01). Не были охвачены ДН у кардиолога 77,7% (9465) пациентов в первом периоде и 70,8% (21046) пациентов во втором периоде (-9%, p<0,01) (рис. 3).

Рис. 3. Посещения кардиолога, терапевта пациентами, страдающими ИБС/дислипидемией.

Примечание: * — относительное изменение.

Анализ контроля показателей липидограммы и ГЛТ

В дополнительной когорте абсолютные изменения уровня ХС ЛНП за весь период наблюдения составили -0,03 ммоль/л в первом периоде и -0,4 ммоль/л во втором (p<0,001). В основной когорте не наблюдалось значимой разницы в абсолютных изменениях уровней ХС ЛНП между периодами наблюдения.

В рамках исследования достижение целевого уровня ХС ЛНП в дополнительной когорте составило 10,8% (138 пациентов) в первом периоде и 14,4% (642 пациента) во втором периоде (+34%, p=0,004). При этом в основной когорте не наблюдалось значимой разницы в достижении целевого уровня ХС ЛНП между периодами наблюдения: 18,3% (136 пациентов) в первом периоде и 17,8% (176 пациентов) во втором периоде (p=0,96).

Среди пациентов основной когорты большинство получало монотерапию статинами в высоких дозах: 51,1% (502) пациентов в первом периоде и 56,3% (1406) во втором периоде наблюдения. Комбинация статинов в высокой дозе с эзетимибом была назначена 1,6% (16) пациентов в первом периоде и 3,5% (87) пациентов во втором периоде наблюдения. Частота применения статинов в низко-/умеренно-интенсивных дозах составила 8,0% (79) в первом периоде и 3,7% (93) во втором. Доля ЭМК со статином без указания дозы в первом периоде наблюдения составила 38,9% (382), во втором — 36,0% (898) (p<0,001).

В дополнительной когорте доля ЭМК со статином без указания дозы составила 18,4% (56) в первом периоде и 7,8% (875) во втором (p<0,001).

Ряд вторичных конечных точек представлен в дополнительных материалах результатов исследования SuccESS [13].

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ "НМИЦ кардиологии им. акад. Е. И. Чазова" Минздрава России, Протокол заседания этического комитета № 283 от 31 октября 2022г.

Обсуждение

Результаты проведенного исследования демонстрируют положительную динамику в частоте контроля уровня ХС ЛНП у пациентов как основной, так и дополнительной когорты между первым и вторым периодами наблюдения. Отмечено статистически значимое увеличение доли пациентов, которым проводилось исследование уровня ХС ЛНП, с 11,1% до 14,8% в основной когорте (относительное изменение +33%) и с 10,5% до 15,0% в дополнительной когорте (относительное изменение +43%), что может свидетельствовать о повышении приверженности врачей к соблюдению клинических рекомендаций по ведению пациентов с ССЗ.

Полученные данные согласуются с результатами исследования EUROASPIRE V, которое показало улучшение контроля липидного профиля у пациентов с ИБС в европейских странах за последние годы [15]. Однако, несмотря на положительную динамику, общая частота контроля уровня ХС ЛНП в представленном исследовании остается недостаточной, что соответствует данным международного регистра DYSIS, где также отмечается субоптимальный мониторинг липидного профиля у пациентов высокого ССР [16].

Недостаточная частота контроля уровня ХС ЛНП может быть обусловлена рядом факторов, включая низкую приверженность пациентов к регулярному наблюдению, недостаточную осведомленность врачей о важности контроля липидного профиля, а также организационные барьеры в системе здравоохранения. Исследование CEPHEUS показало, что недостаточный контроль липидного профиля является одной из причин неудовлетворительного достижения целевых уровней ХС ЛНП у пациентов высокого риска [17].

Положительная динамика в частоте контроля уровня ХС ЛНП между периодами наблюдения может быть связана с внедрением СППВР, а также синергетическим воздействием комплекса мер, включающего использование новых клинических рекомендаций, образовательные программы для врачей и повышение доступности лабораторной диагностики. Метаанализ, проведенный Kotseva K, et al., продемонстрировал, что образовательные программы для врачей и пациентов способствуют улучшению контроля факторов ССР, включая дислипидемию [18].

В ходе исследования зафиксировано значительное улучшение наполняемости ЭМК пациентов как основной, так и дополнительной когорты между первым и вторым периодами наблюдения. Отмечено статистически значимое увеличение доли пациентов, у которых были зафиксированы важные клинические параметры, включая антропометрические данные, показатели АД и ключевые лабораторные маркеры.

Полученные данные согласуются с результатами исследования Kruse CS, et al., которое показало постепенное улучшение качества ведения ЭМК в различных медицинских учреждениях по мере накопления опыта работы с электронной документацией [19]. Но несмотря на положительную динамику, общая полнота заполнения ЭМК в нашем исследовании остается недостаточной, что соответствует данным международного обзора Adler-Milstein J, et al., где также отмечаются проблемы с полнотой и качеством медицинской документации в электронном формате [20].

Анализ полученных данных свидетельствует о существенном расширении охвата пациентов ДН в обеих исследуемых когортах при сравнении первого и второго периодов мониторинга. Выявлено достоверное уменьшение количества больных, не получающих необходимого наблюдения у специалистов соответствующего профиля (терапевтов, кардиологов и неврологов). Так, например, в основной когорте среди пациентов, перенесших ишемический инсульт/ТИА, доля пациентов, не охваченных ДН, изменилась с 62,2% до 40,2% между периодами наблюдения (относительное изменение -35%). Среди пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST или острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, аналогичные показатели продемонстрировали относительное снижение на 31% (41,6% в первом периоде против 28,9% во втором). В дополнительной когорте доли пациентов, не охваченных ДН терапевта или кардиолога, претерпели изменения с 50,6% до 38,9% между периодами наблюдения (относительное изменение -23%).

Эти результаты коррелируют с выводами, представленными Бойцовым С. А. и др., демонстрирующими прогрессивное увеличение охвата ДН пациентов кардиологического профиля в учреждениях здравоохранения России на фоне оптимизации амбулаторного обслуживания [21]. Тем не менее при наличии положительной тенденции, уровень ДН остается субоптимальным, что подтверждается национальным исследованием под руководством Дроздовой Л. Ю. и др., выявившим дефициты в системе ДН пациентов с высоким риском ССС [22].

Обращает на себя внимание, что даже во втором периоде наблюдения значительная часть пациентов, перенесших ишемический инсульт/ТИА или ИМ/нестабильную стенокардию, не была охвачена ДН у профильных специалистов. Согласно исследованию Шальновой С. А. и др., недостаточный охват ДН является одним из факторов, повышающих риск повторных ССС и смертности у пациентов с установленными ССЗ [9].

В ходе исследования зафиксировано статистически значимое увеличение доли пациентов, достигших целевого уровня ХС ЛНП в дополнительной когорте во втором периоде наблюдения (10,8% в первом периоде против 14,4% во втором периоде, относительное изменение +34%). Отмечено более выраженное снижение абсолютных значений ХС ЛНП в дополнительной когорте во втором периоде по сравнению с первым.

Также во втором периоде наблюдения в дополнительной когорте выявлено увеличение частоты применения препаратов PCSK9-таргетной терапии как в монотерапии, так и в составе комбинированного лечения. Среди пациентов, не достигших целевого уровня ХС ЛНП, в обеих когортах во втором периоде наблюдалось увеличение доли лиц, получающих статинотерапию в высокоинтенсивных дозах.

Согласно данным Драпкиной О. М. и др., недостаточная эффективность ГЛТ частично обусловлена отсутствием у некоторых врачей убежденности в значимости незначительного повышения ХС ЛНП для прогрессирования ИБС, что приводит к отсутствию коррекции назначенной терапии [6]. Также наблюдается недостаточная осведомленность врачей о современных методах лечения, тенденция к применению устаревших подходов и клинической инерции при принятии терапевтических решений. Существенным фактором является также самостоятельное прекращение лечения пациентами [23]. Примечательно, что по результатам опроса организаторов здравоохранения, большинство руководителей МО (37,9%) субъективно оценивают долю пациентов, достигших целевых уровней ХС ЛНП, в 70-90%, тогда как большинство главных внештатных специалистов (47,9%) полагают, что эта доля составляет лишь 20-50% [24]. Данное расхождение подчеркивает актуальность объективной оценки эффективности ГЛТ в реальной клинической практике и необходимость ее оптимизации.

Ограничения исследования. База данных СППВР, по которой проводился настоящий анализ, в своей полноте ограничена рядом факторов. В исследуемом регионе наблюдалась частичная недоступность лабораторных данных для интеграции в СППВР вследствие их хранения в МИС в нераспознаваемом формате PDF. Формирование данных за первый период исследования осуществлялось посредством ручной выгрузки архива электронной медицинской документации через региональную МИС в JSON-формате, что сопровождалось определенными погрешностями в полноте и структурированности информации.

Идентификация факта ДН проводилась на основании косвенных признаков в документации ввиду отсутствия специфических маркеров постановки на ДН в электронных медицинских документах. Ограничением явился дефицит лабораторных данных и документации амбулаторного наблюдения в постгоспитальном периоде у пациентов основной когорты. Часть выписных эпикризов формировались в СЭМД в сокращенном формате, в рамки которого не входило описание лабораторных показателей, рекомендованной терапии. Отмечалось отсутствие возможности оценки консультаций липидолога и направлений к специалистам. Отсутствовала возможность оценить смертность от ССЗ ввиду отсутствия универсального идентификатора пациента в электронных медицинских документах, формирующихся по факту смерти. В связи с отладкой передачи документов в ВИМИС "ССЗ" в 2022г большое количество СЭМД не содержали истинную дату создания, что ограничило оценку точек, связанных с распределением показателей во времени, в т. ч. не применялся метод прерванных временных рядов.

Переход во втором периоде наблюдения на автоматический обмен СЭМД ВИМИС "ССЗ" сопровождался потерей данных по причине "неуспешно" отправленных СЭМД, доля которых могла доходить до 70% по некоторым типам. Дополнительными факторами, повлиявшими на полноту данных, явились: переход на новую МИС и лабораторную информационную систему, сохранение части документации в бумажном формате даже в учреждениях с высоким уровнем цифровизации, а также неполная интеграция результатов исследований, полученных в частных лабораториях. Несмотря на указанные ограничения, база данных СППВР предоставляет репрезентативную информацию о реальной клинической практике в контексте текущего уровня цифровизации регионального здравоохранения. При этом важно отметить, что потери данных в процессе заполнения, отправки и обработки документов, указанные в ограничениях, имеют равномерный характер и не влияют на распределение важных лабораторных показателей (таких как общий холестерин, ХС ЛНП, креатинин крови), сохраняя нормальное распределение, соответствующее популяционным данным. Также полученные данные указывают на то, что внедрение СППВР способствует более полному внесению данных в протокол врача при осмотре пациента с болезнями системы кровообращения.

Заключение

В исследовании, проведенном на территории Кемеровской области — Кузбасса в рамках реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы", получены данные, которые подтверждают положительное влияние внедрения СППВР на различные показатели, связанные с качеством оказания медицинской помощи. В частности, отмечается увеличение частоты контроля уровня ХС ЛНП, количества посещений специалистов, а также интенсивности гиполипидемической терапии; повышение качества и полноты заполнения ЭМК, включая увеличение доли пациентов с зафиксированными клиническими параметрами. Данные результаты демонстрируют способствование СППВР повышению приверженности врачей к соблюдению клинических рекомендаций в рутинной практике.

Одной из ключевых функций СППВР является улучшение преемственности медицинской помощи и повышение качества ДН. Это достигается благодаря возможности мониторинга явки пациентов в амбулаторные учреждения после выписки из стационара, а также контроля за данными в ЭМК, такими как регулярность амбулаторных посещений и достижение целевых показателей здоровья, во времени.

Для повышения эффективности ДН и оценки влияния на ключевые показатели программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" необходимо внедрение цифровых инструментов. Они позволят увеличить частоту обследований и более точно оценить достижение целевых показателей здоровья пациентов, перенесших острые ССС, а также пациентов со стабильной ИБС.

СППВР дает возможность обнаруживать проблемные области в структуре и эффективности оказания медицинской помощи, что может способствовать внедрению контроля качества проведения ДН и оптимизации управленческих решений в сфере здравоохранения.

Отношения и деятельность. Статья опубликована по заказу и финансовой поддержке ООО "Новартис Фарма" в соответствии с внутренними политиками ООО "Новартис Фарма" и действующим законодательством РФ. Мнение ООО "Новартис Фарма" может отличаться от мнения авторов.

Петраковская В. А. — медицинский отдел ООО "Новартис Фарма", Астракова К. С., Михеенко И. Л., Уранов А. Е., Гартунг А. А., Андреев К. А., Фишер Е. В. — ООО "МедикБук", Новосибирск. Другие авторы заявили об отсутствии конфликта интересов.

1. Постановление Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 27.06.2019 № 384 "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы". Доступен на: http://publication.pravo.gov.ru/document/4200201907020002.

2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" от 15.03.2022 № 168н. Доступен на: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210027.

Список литературы

1. Самородская И. В., Бубнова М. Г., Акулова О. А., Матвеева И. Ф. Смертность от острых форм ишемической болезни сердца у мужчин и женщин в Российской Федерации в 2015 и 2019 годах. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(6):3273. doi:10.15829/17288800-2022-3273.

2. Вайсман Д. Ш., Енина Е. Н. Показатели смертности от ишемической болезни сердца в Российской Федерации и ряде регионов: особенности динамики и структуры. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(7):3975. doi:10.15829/1728-8800-2024-3975. EDN GRQJEM.

3. Кухарчук В. В., Ежов М. В., Сергиенко И. В. и др. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII пересмотр. Атеросклероз и дислипидемии. 2020;1(38):7-42. doi:10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002.

4. Уразгильдеева С. А., Нижегородцев М. Ю., Садовников П. С. и др. Возрастные и гендерные особенности липидного спектра крови городских жителей (по результатам кросс-секционного исследования). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2017;13(5):637-44. doi:10.20996/1819-6446-2017-13-5-637-644.

5. Драпкина О. М., Имаева А. Э., Куценко В. А. и др. Дислипидемии в Российской Федерации: популяционные данные, ассоциации с факторами риска. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(8S):3791. doi:10.15829/1728-8800-2023-3791.

6. Драпкина О. М., Шепель Р. Н., Калинина А. М. и др. Организационные аспекты оценки качества диспансерного наблюдения пациентов с ишемической болезнью сердца стабильного течения участковыми врачами-терапевтами. Профилактическая медицина. 2021;24(9):6-16. doi:10.17116/profmed2021240916.

7. Ray KK, Haq I, Bilitou A, et al.; SANTORINI Study Investigators. Treatment gaps in the implementation of LDL cholesterol control among highand very high risk patients in Europe between 2020 and 2021: the multinational observational SANTORINI study. Lancet Reg Health Eur. 2023;29:100624. doi:10.1016/j.lanepe.2023.100624.

8. Гоголашвили Н. Г., Яскевич Р. А. Эффективность гиполипидемической терапии на амбулаторном этапе у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих в крупном промышленном центре Восточной Сибири. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(8):3135. doi:10.15829/1728-8800-2021-3135.

9. Шальнова С. А., Деев А. Д., Метельская В. А. и др. Информированность и особенности терапии статинами у лиц с различным сердечно-сосудистым риском: исследование ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(4):29-37. doi:10.15829/17288800-2016-4-29-37.

10. Boston D, Larson AE, Sheppler CR, et al. Does Clinical Decision Support Increase Appropriate Medication Prescribing for Cardiovascular Risk Reduction? J Am Board Fam Med. 2023;36(5):777-88. doi:10.3122/jabfm.2022.220391R2.

11. Varghese J, Kleine M, Gessner SI, et al. Effects of computerized decision support system implementations on patient outcomes in inpatient care: a systematic review. J Am Med Inform Assoc. 2018;25(5):593-602. doi:10.1093/jamia/ocx100.

12. Sutton RT, Pincock D, Baumgart DC, et al. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. NPJ Digit Med. 2020;3:17. doi:10.1038/s41746-020-0221-y.

13. Астракова (Бенимецкая) К. С., Михеенко И. Л., Уранов А. Е. и др. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений (исследование SuccESS). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2024;20(6):625-36. doi:10.20996/1819-6446-2024-3138. EDN BWLQBK.

14. Лосик Д. В., Козлова С. Н., Кривошеев Ю. С. и др. Результаты ретроспективного анализа выбора терапии при помощи сервиса поддержки принятия врачебных решений у пациентов с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий (ИНТЕЛЛЕКТ). Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4406. doi:10.15829/1560-4071-2021-4406.

15. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, et al. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. Eur J Prev Cardiol. 2019;26(8):824-35.

16. Gitt AK, Lautsch D, Ferrieres J, et al. Low-density lipoprotein cholesterol in a global cohort of 57,885 statin-treated patients. Atherosclerosis. 2016;255:200-9.

17. Chiang CE, Ferrieres J, Gotcheva NN, et al. Suboptimal Control of Lipid Levels: Results from 29 Countries Participating in the Centralized Pan-Regional Surveys on the Undertreatment of Hypercholesterolaemia (CEPHEUS). J Atheroscler Thromb. 2016;23(5):567-87.

18. Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, et al. EUROASPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev Cardiol. 2016;23(6):636-48.

19. Kruse CS, Stein A, Thomas H, Kaur H. The use of electronic health records to support population health: a systematic review of the literature. J Med Syst. 2018;42(11):214.

20. Adler-Milstein J, Longhurst C. Assessment of patient use of a new approach to access health record data. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e205055.

21. Бойцов С. А., Проваторов С. И. Возможности диспансерного наблюдения в снижении смертности от ишемической болезни сердца. Терапевтический архив. 2023;95(1): 5-10. doi:10.26442/00403660.2023.01.202038.

22. Дроздова Л. Ю., Драпкина О. М., Шепель Р. Н., Раковская Ю. С. Анализ структуры группы диспансерного наблюдения на примере отдельных субъектов РФ. Профилактическая медицина. 2019;22(5):32-6. doi:10.17116/profmed20192205132.

23. Shekelle PG, Pane JD, Agniel D, et al. Assessment of Variation in Electronic Health Record Capabilities and Reported Clinical Quality Performance in Ambulatory Care Clinics. 2014-2017. JAMA Netw Open. 2021;4(4):e217476. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.7476.

24. Алиева А. С., Усова Е. И., Звартау Н. Э. и др. Результаты первого этапа имплементационного исследования по внедрению клинических рекомендаций по нарушениям липидного обмена в рутинную практику. Российский кардиологический журнал. 2024;29(1):5724. doi:10.15829/1560-4071-2024-5724. EDN ADVLHL.

Об авторах

М. В. ЕжовРоссия

д.м.н., профессор, руководитель Лаборатории нарушений липидного обмена, г.н.с.

Москва

И. В. Сергиенко

Россия

д.м.н., профессор, руководитель Лаборатории фенотипов атеросклероза, г.н.с.

Москва

Ф. Н. Палеев

Россия

член-корр. РАН, д.м.н., профессор, первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по научной работе

Москва

А. М. Шангина

Россия

к.м.н., зам. Начальника Управления по реализации задач НМИЦ в субъектах РФ

Москва

Ю. Е. Ефремова

Россия

к.м.н., с.н.с. научно-организационного отдела

Москва

О. Л. Барбараш

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, директор НИИ КПССЗ

Кемерово

И. Л. Строкольская

Россия

к.м.н., н.с., лаборатория моделирования управленческих технологий НИИ КПССЗ

Кемерово

А. В. Алексеенко

Россия

к.м.н., заместитель министра

Кемерово

К. С. Астракова

Россия

к.м.н., врач-кардиолог, медицинский директор ООО “Медикбук”; старший преподаватель Института медицины и психологии им. В. Зельмана, Новосибирский Государственный Университет

Новосибирск

И. Л. Михеенко

Россия

медицинский статистик научной группы

Новосибирск

А. Е. Уранов

Россия

врач-кардиолог, эксперт научной группы

Новосибирск

А. А. Гартунг

Россия

врач-кардиолог, эксперт научной группы

Новосибирск

К. А. Андреев

Россия

врач-кардиолог, эксперт научной группы МедикБук; ассистент кафедры экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ

Новосибирск; Омск

Е. В. Фишер

Россия

врач-кардиолог, эксперт научной группы

Новосибирск

Л. И. Есев

Россия

медицинский советник

Москва

В. А. Петраковская

Россия

медицинский руководитель терапевтического направления кардиология

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Ежов М.В., Сергиенко И.В., Палеев Ф.Н., Шангина А.М., Ефремова Ю.Е., Барбараш О.Л., Строкольская И.Л., Алексеенко А.В., Астракова К.С., Михеенко И.Л., Уранов А.Е., Гартунг А.А., Андреев К.А., Фишер Е.В., Есев Л.И., Петраковская В.А. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений в Кемеровской области (Исследование SuccESS в Кемеровской области). Российский кардиологический журнал. 2025;30(5):6370. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6370. EDN: RUWWOB

For citation:

Ezhov M.V., Sergienko I.V., Paleev F.N., Shangina A.M., Efremova Y.E., Barbarash O.L., Strokolskaya I.L., Alekseenko A.V., Astrakova K.S., Mikheenko I.L., Uranov A.E., Gartung A.A., Andreev K.A., Fisher E.V., Esev L.I., Petrakovskaia V.A. The impact of a clinical decision support service on adherence to clinical guidelines and achieving target low-density lipoprotein cholesterol levels in patients at risk of cardiovascular events in the Kemerovo Oblast (SuccESS Study in the Kemerovo Oblast). Russian Journal of Cardiology. 2025;30(5):6370. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6370. EDN: RUWWOB

JATS XML