ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

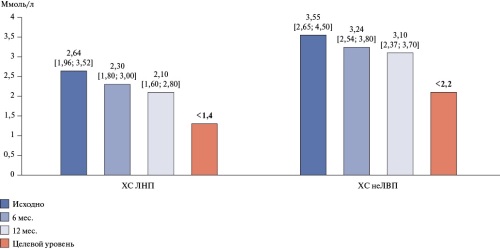

- В течение года наблюдения не была должным образом усилена гиполипидемическая терапия пациентов с ишемической болезнью сердца и мультифокальным атеросклерозом, в связи чем целевые уровни ключевых показателей липидного спектра не были достигнуты у подавляющего большинства пациентов (холестерин липопротеинов низкой плотности у 78%, холестерин не липопротеинов высокой плотности у 81%).

- В течение года наблюдения не была усилена антитромботическая терапия, сохранялась низкая частота назначения комбинированной терапии антитромбоцитарными препаратами (15,7%) и низкими дозами ривароксабана и ацетилсалициловой кислоты (7,9%).

- К концу периода наблюдения (12 мес.) зарегистрирована высокая частота больших сердечно-сосудистых событий (8,8%) у пациентов, включенных в регистр КАММА.

Цель. Изучение реальной клинической практики ведения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и мультифокальным атеросклерозом (МФА) в течение 12 мес. врачами кардиологами, работающими в амбулаторном звене.

Материал и методы. КАММА — регистр реальной клинической практики, организованный Евразийской Ассоциацией Терапевтов. В основную ветвь были включены мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет с подтвержденным атеросклерозом в ≥2 артериальных бассейнах, и наличием ≥1 факторов риска атеросклероза. Дата начала набора пациентов — 01.02.2022, завершение — 27.11.2022; дизайн предусматривал 3 визита: 1-й — исходный, 2-й — через мес., 3-й — через 12 мес. 28 исследовательских центров располагались в 7 федеральных округах Российской Федерации, а также в Республиках Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

Результаты. Сформирована популяция пациентов (n=2905), в которой все имели верифицированную ИБС. Средний возраст составил 66,0 [59,0; 72,0] лет, мужчин — 60,3%. Холестерин липопротеинов низкой плотности за 12 мес. снизился на 20,4%, холестерин не липопротеинов высокой плотности на 12,7%. В течение 12 мес. гиполипидемическая терапия не претерпела существенных изменений, монотерапия статинами сохранялась у 83%, из них суточную дозу, соответствующую терапии высоких доз, получали только 53,7% пациентов. Комбинированная терапия статин+эзетимиб имела место у 12,4%, статин+эзетимиб+ингибитор PCSK9 — у 4,6%. В течение года наблюдения не была усилена антитромботическая терапия, сохранялась низкая частота назначения комбинированной терапии антитромбоцитарными препаратами (15,7%) и низкими дозами ривароксабана и ацетилсалициловой кислоты (7,9%). К концу периода наблюдения зарегистрирована высокая частота больших сердечно-сосудистых событий (8,8%) у пациентов, включенных в регистр КАММА.

Заключение. Несмотря на то, что пациенты с МФА имеют очень высокий сердечно-сосудистый риск, для рутинной тактики ведения этих пациентов характерна высокая инертность врачей. В течение года наблюдения не была должным образом усилена гиполипидемическая и антитромботическая терапия, в связи чем целевые уровни ключевых показателей липидного спектра не были достигнуты и наблюдалась высокая частота больших сердечно-сосудистых событий у пациентов, включенных в регистр.

- Медицинские информационные системы (МИС) обладают значительными возможностями для накопления и последующего клинического анализа данных.

- Для полноценного использования МИС требуется экспертное согласование критериев применения кодов МКБ для различных клинических форм ишемической болезни сердца.

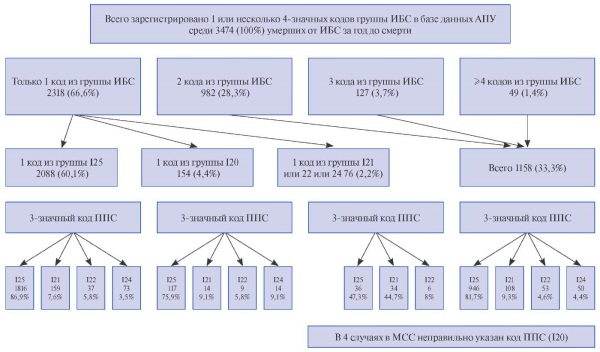

Цель. Оценка возможностей и проблем использования медицинских информационных систем (МИС) для учета случаев болезни и причин смерти с помощью кодов МКБ-10 на примере форм ишемической болезни сердца (ИБС).

Материал и методы. В исследовании объединены данные из электронных баз данных Главного управления ЗАГС и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) Московской области. Включены все случаи, при которых за год до смерти в АПУ и в медицинских свидетельствах о смерти (МСС) в качестве первоначальной причины смерти (ППС) зарегистрированы коды ИБС. Всего 3476 умерших.

Результаты. В АПУ за год в среднем на 1 пациента зарегистрировано 1,4 четырехзначных кода МКБ из группы ИБС (I20-I25); более 1 кода из группы ИБС зарегистрировано у 33,3% пациентов. При условно одном заболевании (ИБС) выявлено 86 уникальных последовательных сочетаний 4-значных кодов ИБС, что свидетельствует о динамике состояния пациента. Инфаркт миокарда (ИМ) в качестве ППС указан в 12,1% МСС (9,1% — I21 и 3% — I22); в 83,9% — 1 из 7 кодов группы хронических форм ИБС (I25.0, 1, 2, 3, 5, 8, 9). Среди тех, у кого в АПУ были указаны коды только группы хронических форм ИБС (I25), умерли от ИМ — 9,6%. Описаны проблемы, связанные с применением кодов для создания регистров, их последующей клинической интерпретацией. Кроме кодов ИБС у 90,7% пациентов в АПУ зарегистрированы другие заболевания, представленные 4-значными кодами (в среднем на 1 пациента 6,0±4,9). Причины, способствующие смерти (часть II МСС), указаны в 24,3%.

Заключение. МИС обладают значительными возможностями для накопления и последующего клинического анализа данных, но для полноценного использования требуется экспертное согласование критериев применения кодов для различных клинических форм ИБС.

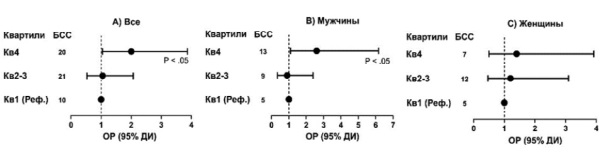

- Высокий уровень липопротеида(а) удваивал 5-летний риск больших сердечно-сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца, в основном у мужчин — в 2,6 раза, тогда как у женщин увеличение носило недостоверный характер.

- Оценка показателя 2-∆∆Сt методом количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени, ассоциированного с количеством повторов KIV-2 в гене LPA, достоверно отражало повышение риска независимо от половых различий.

- Относительный риск больших сердечно-сосудистых событий у женщин с ишемической болезнью сердца был ниже в верхнем квартиле апопротеина А по сравнению с нижним.

Цель. Оценить 5-летние большие сердечно-сосудистые события (БСС) у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и высоким уровнем липопротеида(а) (Лп(а)) в узбекской популяции.

Материал и методы. В исследование включены 216 пациентов (96 мужчин и 120 женщин), госпитализированных с диагнозом "ИБС, прогрессирующая стенокардия напряжения", у которых в течение 5 лет наблюдения оценивали БСС (смерть от сердечно-сосудистых причин, нефатальный инфаркт миокарда и инсульт). Значение 2-∆∆Сt, коррелирующее с количеством повторов KIV-2 в LPA, определяли в геномной ДНК методом количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени (qPCR).

Результаты. У больных ИБС с повышенным Лп(а) в 4 квартиле (Кв) ≥48 мг/дл риск БСС был в 2 раза выше (относительный риск 2,0; 95% доверительный интервал: 1,04-3,87, P<0,05), чем в Кв1 ≤6 мг/дл. При этом среди мужчин он был в 2,6 раз выше (P<0,05), тогда как у женщин в 1,4 раза и различие было незначимым. В отличие от этого в исследуемой когорте риск БСС в Кв1 <3,9 значения 2-∆∆Сt был в 3 раза выше, чем в Кв4 (>6) (P<0,01) у мужчин, а среди женщин в 3,3 раза (P<0,05). Концентрация Лп(а) у обследованных в обратной степени зависела от значения 2-∆∆Сt. Мы также наблюдали снижение риска БСС у женщин при высоком уровне аполипопротеида А-I (апоA) в Кв4 (>175 мг/дл) против Кв1 (<140 мг/дл) — относительный риск 0,30 (95% доверительный интервал: 0,10-0,98, P<0,05).

Заключение: Значение показателя 2-∆∆Сt в нижнем квартиле, ассоциированное с низким количеством повторов KIV-2 в гене LPA, более точно отражает риск больших сердечно-сосудистых событий у женщин с ИБС. Также относительный риск у женщин был ниже в верхнем квартиле АпоА по сравнению с нижним.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

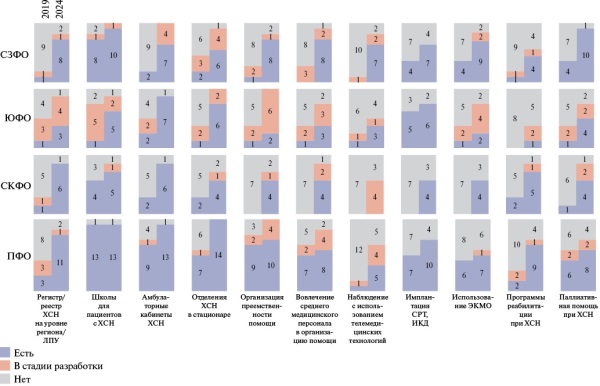

- За последние 6 лет в регионах Северо-Западного (СЗФО), Северо-Кавказского (СКФО), Приволжского (ПФО) и Южного федеральных округов (ЮФО) реализованы мероприятия по совершенствованию кардиологической службы под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации в сотрудничестве с Национальными медицинскими исследовательскими центрами.

- В 2024г компоненты медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью (СН) внедрены в СЗФО в 8 из 11 регионов, в СКФО и ПФО — во всех 7 и 14 регионах, соответственно, в ЮФО — в 7 из 8 регионов.

- Требуется дальнейшее развитие программ специализированной медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО с привлечением территориальных мультидисциплинарных команд для преодоления сложившихся барьеров.

В связи с ростом заболеваемости и распространенности сердечной недостаточности актуально развитие систем медицинской помощи пациентам с данным заболеванием в субъектах Российской Федерации. За последние 6 лет в регионах Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных округов реализованы мероприятия по совершенствованию кардиологической службы под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации в сотрудничестве с Национальными медицинскими исследовательскими центрами. Команды главных внештатных специалистов кардиологов активно участвуют в обновлении нормативной базы, а также расширении программ льготного лекарственного обеспечения в рамках оказания медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью. В некоторых регионах сохраняются организационные барьеры, для устранения которых необходимо провести комплексную модернизацию региональных систем здравоохранения с вовлечением мультидисциплинарных команд.

- Частота развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. наблюдения у пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 80 лет и старше при сочетании синдрома старческой астении и хронической сердечной недостаточности сопровождалась наибольшей частотой развития общего числа случаев сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по причине сердечной недостаточности, а также смерти по любой причине, что, по-видимому, позволяет судить о потенцировании эффектов сопутствующих состояний.

Цель. Оценить частоту развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. наблюдения у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от наличия хронической сердечной недостаточности (ХСН) и синдрома старческой астении (ССА).

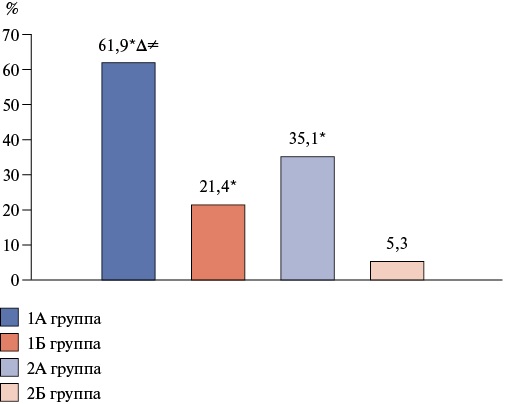

Материал и методы. В исследование было включено 320 пациентов с АГ, которых с учетом наличия ХСН и ССА распределили в группы: 1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=77), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=84), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75). ССА выявляли по опроснику "Возраст не помеха" и через 12 мес. анализировали частоту развития неблагоприятных исходов (комбинированную конечную точку и общую смертность). За комбинированную конечную точку считали общее число случаев сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций по причине сердечной недостаточности (СН).

Результаты. При наличии ХСН в 2,9 раза у "хрупких" пациентов с АГ был выше риск развития комбинированной конечной точки (р=0,028), при этом не отмечалось статистически значимого влияния на общую смертность (р=0,526). У "крепких" пациентов с АГ наличие ХСН сопровождалось повышением риска развития комбинированной конечной точки в 6,6 раза (р=0,015) и тенденцией к увеличению частоты развития смерти по любой причине (р=0,079). ССА способствовал увеличению риска развития комбинированной конечной точки и общей смерти у пациентов с АГ без ХСН в 4 и 3 раза, соответственно (при сравнении 1Б и 2Б групп), а у пациентов с АГ и ХСН — на 76,4% и 49,4%, соответственно (при сравнении 1А и 2А групп). При сочетании ССА и ХСН у пациентов с АГ отмечалась наиболее высокая частота развития комбинированной конечной точки (в 11,7 раз) и общей смерти (в 3,1 раза) по сравнению с пациентами с АГ без ХСН и без ССА.

Заключение. ХСН способствует значимому увеличению риска развития сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по причине СН как у "хрупких", так и у "крепких" пациентов с АГ. Продемонстрирована тенденция к увеличению частоты смерти по любой причине у "хрупких" пациентов с АГ при наличии ХСН. ССА увеличивает частоту развития комбинированной конечной точки и общей смерти у пациентов с АГ независимо от наличия ХСН. Сочетание ССА и ХСН у пациентов с АГ в наибольшей степени повышает риск развития комбинированной конечной точки и смерти по любой причине.

- Нарушения состава тела влияют на потребность пациентов с хронической сердечной недостаточностью в паллиативной медицинской помощи; у пациентов без саркопении она в 4 раза меньше по сравнению с пациентами с саркопенией.

- Отношение индекса мышечной массы к индексу массы тела, функциональный класс, уровень галектина, индекс Бартела, а также наличие саркопении вошли в модель пропорциональных рисков возникновения показаний к паллиативной медицинской помощи.

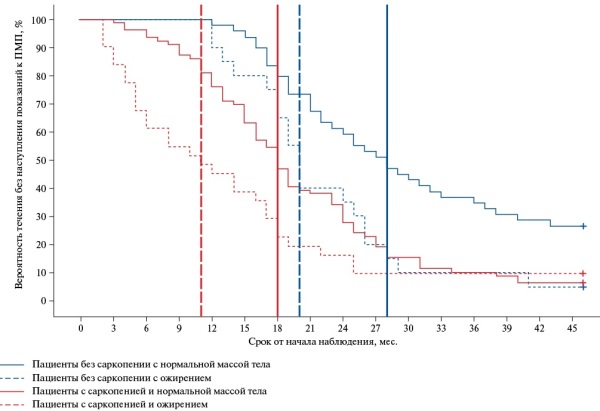

Цель. Определение потребности в паллиативной медицинской помощи (ПМП) пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в зависимости от состава тела.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 298 человек (115 мужчин и 183 женщины, средний возраст — 61 [53;69] год), которые были разделены на 5 групп в зависимости от состава тела — наличия ожирения и саркопении. Определялись фракция выброса левого желудочка, значения маркеров N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и галектина-3. Для оценки выживаемости проводился анализ методом КапланаМайера, для оценки влияния факторов — регрессия Кокса.

Результаты. При анализе потребности в ПМП у пациентов с ХСН в зависимости от состава тела установлено, что максимальные значения срока возникновения потребности в паллиативной помощи характерны для пациентов без нарушения состава тела, а минимальные — для пациентов с саркопеническим ожирением. По результатам регрессии Кокса выявлено статистически значимое увеличение отношения рисков возникновения показаний к ПМП при увеличении отношения индекса мышечной массы к индексу массы тела (ИММ/ИМТ) на 1 — в 22,9 раз (р<0,001), при увеличении ФК на 1 — в 1,99 раз (р<0,001), при увеличении уровня галектина на 1 нг/мл — в 1,02 раза (р=0,002), при снижении индекса Бартела на 1 — в 0,96 раз (р<0,001) и при наличии саркопении — в 3,71 раз (р<0,001).

Заключение. Состав тела пациентов с ХСН влияет на функциональную активность пациента, а значит и на потребность пациентов в оказании ПМП.

COVID-19 И БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- Течение острого периода COVID-19 у вакцинированных пациентов более легкое, чем у невакцинированных, у них наблюдается меньший объем поражения паренхимы легких, реже развиваются осложнения, такие как бактериальная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром.

- Положительное влияние вакцинации на прогноз и пациентов сохраняется и по прошествии 7 мес. после вакцинации.

- В популяции невакцинированных пациентов, чаще чем среди вакцинированных, встречаются пациенты с высоким риском неблагоприятного прогноза: более старший возраст, наличие ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности 3-4 функциональных классов, фибрилляции предсердий, хронической болезни почек и анемии.

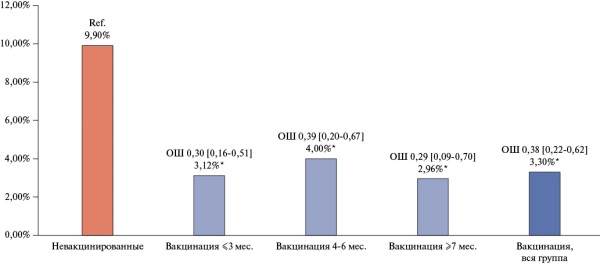

Цель. Оценка эффективности вакцинации против штаммов Omicron и Delta по данным международного регистра "Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациенТов, перенесшИх инфицироВание SARS-CoV-2-4" (АКТИВ-4).

Материал и методы. В регистр АКТИВ-4 включались мужчины и женщины старше 18 лет с диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (данные анализа мазка из носо- и ротоглотки, титр антител к вирусу SARSCoV-2, типичная картина по данным компьютерной томографии) с сохранением анонимности, находящиеся на лечении в стационаре. Всего в регистр АКТИВ-4 включено 3543 пациента из 25 медицинских центров в 7 странах (Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан).

Результаты. Клинический статус пациентов из регистра АКТИВ-4 был тяжелее, чем в регистрах АКТИВ-1 и АКТИВ-2. Пациенты регистра АКТИВ-4 были старше пациентов регистра АКТИВ-1, Уровень госпитальной летальности у пациентов регистра АКТИВ-4 был выше (8,41%, р<0,001 ), чем в популяции пациентов регистра АКТИВ-1 (7,60%) и АКТИВ-2 (4,80%). Из 3543 пациентов, включенных в АКТИВ-4, были вакцинированы 36%, среди вакцин при первичной и повторной вакцинации лидировала вакцина Спутник V (Gam-COVID-Vac), которая применялась в 77,8% и 61,0%, соответственно. В популяции не вакцинированных пациентов, чаще чем среди вакцинированных, встречались пациенты с высоким риском неблагоприятного прогноза: более старший возраст, наличие ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности 3-4 функциональных классов, фибрилляции предсердий, хронической болезни почек и анемии. У не вакцинированных пациентов имел место более высокий объем поражения легких в сравнении с вакцинированными, чаще развивалась бактериальная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Среди умерших в стационаре преобладали не вакцинированные пациенты (89,14%). Госпитальная летальность для не вакцинированных пациентов составила 9,9%, для вакцинированных — 3,3% (отношение шансов (ОШ) 0,31 [0,20;0,45], р<0,001). Для пациентов, у которых прошло ≤3 мес. от момента вакцинации, летальность составила 3,12% (ОШ 0,30 [0,16;0,51], р<0,001), для пациентов, у которых прошло 4-6 мес., летальность — 4,00% (ОШ 0,39 [0,20;0,67], р<0,001), для пациентов, у которых прошло ≥7 мес., госпитальная летальность составила 2,96% (ОШ 0,29 [0,09;0,70], р<0,001). Госпитальная летальность вакцинированных пациентов не различалась статистически значимо в зависимости от вида вакцины.

Заключение. Вакцинация, преимущественно вакциной Спутник V, является независимым предиктором выживания госпитализированных с COVID-19 пациентов и способствует снижению риска смерти на 62% по данным многофакторного анализа.

Что известно о предмете исследования?

- Артериальная гипертензия (АГ) ассоциируется с более высокой восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2, более тяжелым течением, что обусловлено ключевыми патофизиологическими механизмами АГ, такими как активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

- Вместе с тем прямая роль АГ, независимо от возраста, сопутствующих заболеваний как фактора риска заражения SARS-COV-2 и исходов СOVID-19, окончательно не установлена.

Что добавляют полученные данные?

- Известно, что симпатический отдел вегетативной нервной системы является регулятором иммунной функции, кроме того, существует двунаправленная взаимосвязь между иммунной системой и циркадной системой физиологической активности организма, в т. ч. циркадным ритмом артериального давления (АД). Мы предположили, что может существовать причинно-следственная связь между нарушением циркадного (суточного) ритма и хроноструктуры АД и восприимчивостью к СOVID-19.

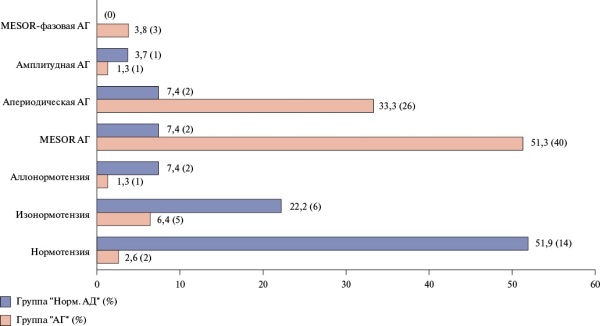

Цель. Изучить влияние артериальной гипертензии (АГ) на течение новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и оценить нарушение хроноструктуры суточного ритма артериального давления (АД) как фактора, ассоциированного с риском инфекции у мужчин в условиях вахты в Арктике.

Материал и методы. В п. Ямбург (Надымский район) методом случайной выборки ретроспективно проанализированы 517 историй болезней пациентов, пролеченных стационарно на базе медико-санитарной части ООО "Газпром добыча Ямбург" в период 2020-2021гг. Из них c верифицированным диагнозом COVID-19 — 233 пациента с АГ и нормальным АД. Диагноз COVID-19 основывался на выявлении РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции. После выравнивания групп по возрасту были отобраны 2 группы: 1 группа 88 пациентов с АГ и 2 группа 108 пациентов с нормальным АД, перенесшие COVID-19, сопоставимых по вахтовому стажу. Всем пациентам в стационаре проводились общеклинические исследования, определение сатурации крови кислородом, компьютерная томография легких, запись электрокардиограммы. В группе пациентов, перенесших в последующем COVID-19, до заболевания было проведено суточное мониторирование АД по стандартной методике и хронобиологическое исследование с применением компьютерного программного обеспечения с определением хронобиологических типов АД по классификации Cugini P. (1992г).

Результаты. У пациентов с АГ значимо чаще диагностировалось тяжелое течение COVID-19 за счет высокой частоты наличия гипоксемии, одышки в покое при поступлении в стационар, длительной гипертермии, более низкого уровня сатурации крови кислородом, чем у лиц с нормальным АД. У пациентов с АГ на фоне COVID-19 чаще наблюдалась дыхательная недостаточность 2 степени, чаще использовалась "прон-позиция", реанимационные мероприятия, более часто регистрировались нарушения ритма сердца. У пациентов с АГ были значимо выше уровни глюкозы крови и креатинина. Жалобы на кашель, головную боль, перебои в работе сердца, тяжесть за грудиной также превалировали у пациентов с АГ. Независимо от уровня АД, нормальный тип суточного профиля по систолическому и диастолическому АД наблюдался только у трети обследованных, у 64% пациентов с АГ и 60% нормотензивных лиц, которые впоследствии переболели COVID-19, наблюдалось нарушение суточного профиля АД по типу "non-diрper" и "night peaker". У 39,7% мужчин с АГ и 37,0% нормотензивных лиц отсутствовала 24-ч периодика в суточном ритме АД с преобладанием высокочастотного компонента (3,4-8,0-ч колебания) в спектре суточного ритма АД. Проведенный корреляционный анализ выявил достаточно четкую обратную корреляционную связь COVID-19 с MESOR АГ (r=-0,339, p=0,0001) и прямую взаимосвязь COVID-19 с апериодическим хронотипом АГ (r=0,244, p=0,002). У лиц с нормальным АД выявлены корреляционные взаимосвязи COVID-19 с хронотипом изонормотензии (r=0,240, р=0,052).

Заключение. Таким образом, в условиях арктической вахты у пациентов с АГ наблюдались более тяжелые клинические проявления COVID-19. Вместе с тем, независимо от уровня АД, риск инфекции COVID-19 у мужчин может увеличиваться при нарушении хроноструктуры суточного ритма АД с преобладанием высокочастотного компонента в спектре.

ГЕНЕТИКА В КАРДИОЛОГИИ

Что известно о предмете исследования?

- Наличие эктопических жировых депо не всегда сочетается с наличием ожирения в целом; данная диссоциация формирует интерес к изучению распределения жировой ткани в организме, а также влияния генетических/эпигенетических факторов на этот процесс.

- Выделено множество генов и полиморфизмов, которые представляют интерес в отношении фенотипов ожирения и распределения жировой ткани, среди них присутствуют такие гены, как PPARG, VEGF-Aи AGTR1.

Что добавляют результаты исследования?

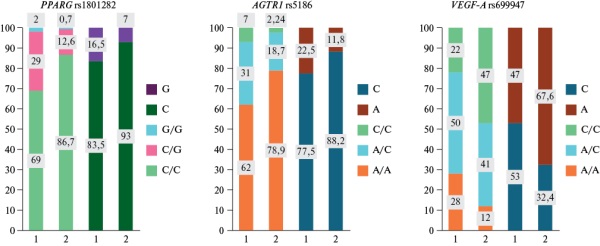

- Обнаружена статистически значимая разница в распределении генотипов полиморфизма rs5186 гена AGTR1у лиц с любым вариантом ожирения по сравнению с пациентами без ожирения: у лиц с любым вариантом ожирения наблюдается более высокая частота мутантного аллеля C.

- Распределение генотипов и увеличение частоты мутантного аллеля С полиморфизма rs5186 гена AGTR1в группах с изолированным ЭО и смешанным ожирением (ЭО+АО), а также распределение аллелей и увеличение частоты мутантного аллеля С полиморфизма rs699947 гена VEGF-Aв группе с изолированным ЭО отличаются от общей популяции, что проявляется отклонением от РХВ; это позволяет предполагать, что данные однонуклеотидные полиморфизмы могут быть маркерами ожирения.

Цель: Оценить связь частоты аллелей и генотипов однонуклеотидных полиморфизмов rs1801282 гена рецептора, активируемого пероксисомными пролифераторами гамма (PPARG), rs5186 гена рецептора ангиотензина II 1 типа (AGTR1), rs699947 гена фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-A) у пациентов с различными фенотипами абдоминального (АО) и эктопического (ЭО) ожирения.

Материалы и методы: В кросс-секционное исследование были включены 100 пациентов европеоидной расы (47 мужчин, 53 женщины, медиана возраста 58,5 [50;69] лет). Всем пациентам была выполнена компьютерная томография грудной клетки и забрюшинного пространства с расчетом объемов периваскулярной жировой ткани Цель. Оценить связь частоты аллелей и генотипов однонуклеотидных полиморфизмов rs1801282 гена рецептора, активируемого пероксисомными пролифераторами гамма (PPARG), rs5186 гена рецептора ангиотензина II 1 типа (AGTR1), rs699947 гена фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-A) у пациентов с различными фенотипами абдоминального (АО) и эктопического (ЭО) ожирения. Материал и методы. В кросс-секционное исследование были включены 100 пациентов европеоидной расы (47 мужчин, 53 женщины, медиана возраста 58,5 [50;69] лет). Всем пациентам была выполнена компьютерная томография грудной клетки и забрюшинного пространства с расчетом объемов периваскулярной жировой ткани (ЖТ) (ПВЖТ), перикардиальной ЖТ (ПКЖТ) и толщины паранефральной ЖТ (ПНЖТ). Объем ПКЖТ ≥3,2 см3, объем ПВЖТ ≥0,4 см3, толщину ПНЖТ ≥1,91 см считали критериями перикардиального (ПКО), периваскулярного (ПВО) и паранефрального (ПНО) ожирения. Всем пациентам идентифицировали аллели и генотипы полиморфных маркеров генов-кандидатов. Результаты. В распределении генотипов полиморфного маркера rs5186 гена AGTR1 обнаружена статистическая значимость (p=0,014) между группой с любым вариантом ожирения и пациентами без ожирения; распределение генотипов отличалось от равновесия Харди-Вайнберга (РХВ) в группах ЭО (p=0,0009) и смешанного ожирения (p=0,05). В отношении маркера rs699947 гена VEGF-A в группах ЭО, АО и ЭО+АО, с любым вариантом ожирения выявлено статистически значимое увеличение частоты мутантного аллеля С (62,5%, 50%, 46,3%, 47,75%, соответственно) по сравнению с группой без ожирения (40%) (χ2=10,806; p=0,013). Отклонение частоты генотипов от РХВ в отношении rs699947 гена VEGF-A было обнаружено в группе ЭО (p<0,0001). Заключение. Полученные нами данные позволяют предположить, что однонуклеотидные полиморфизмы rs1801282 гена PPARG, rs5186 гена AGTR1, rs699947 VEGF-A могут иметь связь с распределением ЖТ в организме и быть маркерами различных фенотипов ЭО и АО. Проверка выдвинутой нами гипотезы требует дополнительных исследований с включением выборок большего размера и групп сравнения.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

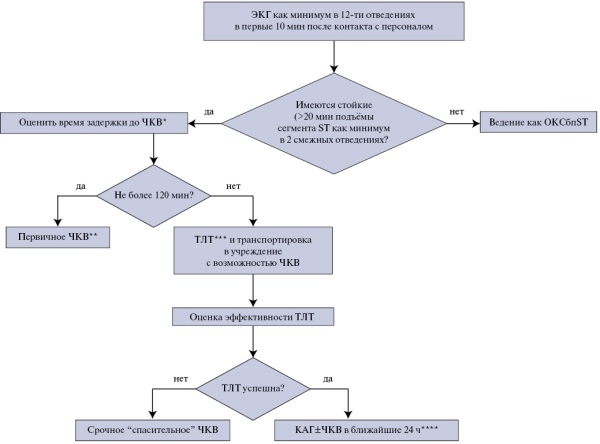

В лечении пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST действует парадигма первичного чрескожного коронарного вмешательства при условии, что оно может быть выполнено в течение 120 мин после постановки диагноза. Своевременное проведение реваскуляризации способствует сохранению функции левого желудочка, минимизируя повреждение миокарда, что в последующем снижает инвалидизацию и смертность. Существуют пациенты, у которых данный подход по ряду причин не может быть реализован в указанные сроки. В подобной ситуации рекомендуется фармако-инвазивная стратегия, которая предполагает выполнение первым этапом тромболитической терапии. Попытки сравнить существующие стратегии при инфаркте миокарда предпринимались неоднократно. Несомненным преимуществом нашей страны является наличие доступного отечественного препарата стафилокиназы, который обладает хорошим профилем эффективности и безопасности, отвечая требованиям о фибринспецифичности. Таким образом, необходимо продолжать исследования, чтобы определить место фармако-инвазивной стратегии в современных реалиях для оптимизации использования тромболизиса и улучшения прогноза у больных с инфарктом миокарда.

- Нормотензивные пациенты с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) промежуточно-высокого риска 30-дневной летальности имеют высокий риск гемодинамической декомпенсации в первые 72 ч пребывания в стационаре.

- Использование системного тромболизиса в данной группе пациентов ограничено высоким числом геморрагических осложнений.

- Исследование позволит оценить влияние селективного транскатетерного тромболизиса на краткосрочный и долгосрочный прогноз пациентов с ТЭЛА промежуточно-высокого риска летальности.

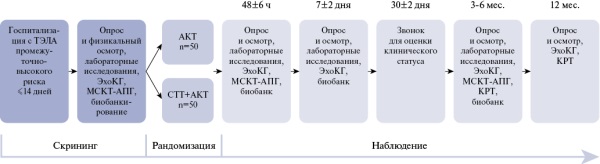

Цель. Сравнение консервативной и инвазивной лечебных стратегий у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) промежуточно-высокого риска на основании мультимодальной оценки эффективности и безопасности.

Материал и методы. Данное исследование является одноцентровым открытым рандомизированным сравнительным исследованием. Планируется включение 100 пациентов с верифицированным диагнозом ТЭЛА промежуточно-высокого риска тридцатидневной летальности. Пациенты будут рандомизированы в соотношении 1:1 в группу стандартной антикоагулянтной терапии и в группу селективного транскатетерного тромболизиса низкой дозой алтеплазы. Период наблюдения за пациентами составит 12 мес. Первичная конечная точка — снижение соотношения правого желудочка к левому желудочку на ≥20% от исходного через 48±6 ч после инициации терапии. Вторичные конечные точки: гемодинамическая нестабильность пациента, большие кровотечения по классификации ISTH, снижение индекса Кванадли через 48 ч, степень резидуального тромбоза с перфузионным дефицитом на месяце 3-6, частота формирования посттромбоэмболического синдрома на месяце 3-6, 30-дневная, 90-дневная и годичная летальность.

Заключение. Исследование предоставит важные клинические данные в отношении краткосрочной и долгосрочной эффективности и безопасности различных лечебных подходов у пациентов с острой ТЭЛА промежуточно-высокого риска.

- Показана позитивная динамика параметров суточного мониторирования артериального давления на фоне применения двух вариантов комбинированной антигипертензивной терапии в сочетании с психокорригирующей терапией у мужчин с артериальной гипертонией (АГ) и тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР) в период андропаузы.

- Определены более выраженные позитивные изменения ключевых показателей суточного профиля артериального давления, артериальной ригидности, центральное артериальное давление у мужчин с АГ и ТДР в период андропаузы на фоне применения комбинации ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + антагонист кальция + антидепрессант по сравнению с альтернативным вариантом комбинированной терапии: блокатор рецепторов ангиотензина II + антагонист кальция + антидепрессант.

Цель. Оценить эффективность двух вариантов комбинированной антигипертензивной терапии в сочетании с психофармакотерапией у мужчин с артериальной гипертонией (АГ) и тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР) в период андропаузы.

Материал и методы. В исследовании принимали участие 67 мужчин с неконтролируемой АГ и ТДР в андропаузальном периоде, из них 35 с медианой возраста 57 [56; 63] лет принимали комбинацию "ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) периндоприл + антагонист кальция (АК) амлодипин + антидепрессант (АнД) (селективный ингибитор обратного захвата серотонина) тразодон", 32 пациента с медианой возраста 58,5 [57; 61] лет получали "блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА) кандесартан + амлодипин + тразодон". Всем обследованным было выполнено на этапе включения и через 6 мес. терапии суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и оценены наиболее прогностически значимые параметры сосудистой ригидности и центрального аортального давления (ЦАД) с использованием аппаратного комплекса BPLabVasotens (ООО "Петр Телегин", Россия).

Результаты. Установлена высокая антигипертензивная и вазопротективная эффективность обоих вариантов комбинированной фармакотерапии у мужчин с АГ и ТДР в андропаузе. Однако на фоне применения комбинации иАПФ + АК + АнД имели место более выраженные позитивные изменения параметров суточного профиля АД, артериальной ригидности и ЦАД по сравнению с таковыми у пациентов, получавшими БРА + АК + АнД.

Заключение. При сравнении антигипертензивной и вазопротективной эффективности двух вариантов комбинированной фармакотерапии у мужчин с АГ и ТДР в андропаузальном периоде выявлены определенные преимущества комбинации иАПФ + АК +АнД, которые проявлялись в более выраженном улучшении параметров СМАД, уменьшении артериальной жесткости и ЦАД, чем у пациентов, получавшими БРА + АК + АнД.

- Ингибиторы PCSK9 и инклисиран эффективно снижают уровень липопротеида низкой плотности у пациентов высокого, очень высокого и экстремального сердечно-сосудистого риска, причем эффект заметен с первых месяцев лечения.

- Лечение ингибитором PCSK9 и инклисираном хорошо переносится.

- В одноцентровом нерандомизированном исследовании отсутствовали конечные точки, но небольшая выборка и короткий период наблюдения не позволяет достоверно оценить данный показатель.

Цель. Сравнительный анализ эффективности и безопасности инклисирана, эволокумаба и алирокумаба у пациентов высокого, очень высокого и экстремального сердечно-сосудистого риска (по данным ФИЦ ФТМ, г. Новосибирск).

Материал и методы. Дизайн исследования — проспективное двухлетнее наблюдательное сравнительное. Всего в исследование было включено 53 пациента (43 мужчины и 10 женщин), средний возраст 61,2±4,7 года, которым проводилась терапия: алирокумаб в дозе 75 мг — 9 пациентов и в дозе 150 мг — 25 пациентов, эволокумаб 140 мг — 10 пациентов и инклисиран — 9 пациентов. У 2 пациентов диагностирована семейная гиперхолестеринемия, определенная форма по DLCN-критериям, 5 пациентов перенесли инфаркт миокарда. Оценивались показатели липидного спектра, уровни трансаминаз, креатинина и глюкозы через 3, 6, 12 и 24 мес. Первичная конечная точка эффективности — достижение целевых значений липопротеида низкой плотности (ЛНП). Вторичная конечная точка эффективности — отсутствие повторных сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, внеплановая реваскуляризация коронарных и некоронарных артерий, критическая ишемия и ампутация нижних конечностей); дополнительно отслеживались новые случаи сахарного диабета и фибрилляции предсердий. Безопасность оценивалась на основании клинических данных и лабораторных показателей, таких как уровни трансаминаз, общего билирубина, креатинина и глюкозы крови. Период наблюдения составил от 6 мес. до 2 лет.

Результаты. Целевые уровни показателей холестерина ЛНП при экстремальном риске сердечно-сосудистых осложнений были достигнуты у 21 из 32 пациентов, при очень высоком и высоком уровнях риска — у 16 из 21 пациентов. Средний уровень ЛНП снизился с 3,71 до 1,47 ммоль/л за период липидснижающей терапии, при этом не выявлено различий между подгруппами лечения. На протяжении 2 лет наблюдения конечных точек у исследуемых пациентов не отмечалось. Отмечена высокая приверженность и хорошая переносимость всех видов лечения с отсутствием побочных реакций, в т.ч. и местного характера, ни один пациент терапию не прекратил.

Заключение. Одноцентровое исследование показало, что лечение ингибитором PCSK9 и инклисираном хорошо переносится, а снижение уровня холестерина ЛНП соответствует показателям, наблюдавшимся в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях.

ЮБИЛЕЙ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Российское кардиологическое общество

При участии: Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Российского общества скорой медицинской помощи, Российского научного общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации

ISSN 2618-7620 (Online)