Перейти к:

Определение нуждаемости в паллиативной медицинской помощи пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от состава тела

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6126

EDN: SZAESC

Аннотация

Цель. Определение потребности в паллиативной медицинской помощи (ПМП) пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в зависимости от состава тела.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 298 человек (115 мужчин и 183 женщины, средний возраст — 61 [53;69] год), которые были разделены на 5 групп в зависимости от состава тела — наличия ожирения и саркопении. Определялись фракция выброса левого желудочка, значения маркеров N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и галектина-3. Для оценки выживаемости проводился анализ методом КапланаМайера, для оценки влияния факторов — регрессия Кокса.

Результаты. При анализе потребности в ПМП у пациентов с ХСН в зависимости от состава тела установлено, что максимальные значения срока возникновения потребности в паллиативной помощи характерны для пациентов без нарушения состава тела, а минимальные — для пациентов с саркопеническим ожирением. По результатам регрессии Кокса выявлено статистически значимое увеличение отношения рисков возникновения показаний к ПМП при увеличении отношения индекса мышечной массы к индексу массы тела (ИММ/ИМТ) на 1 — в 22,9 раз (р<0,001), при увеличении ФК на 1 — в 1,99 раз (р<0,001), при увеличении уровня галектина на 1 нг/мл — в 1,02 раза (р=0,002), при снижении индекса Бартела на 1 — в 0,96 раз (р<0,001) и при наличии саркопении — в 3,71 раз (р<0,001).

Заключение. Состав тела пациентов с ХСН влияет на функциональную активность пациента, а значит и на потребность пациентов в оказании ПМП.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шевцова В.И., Пашкова А.А., Красноруцкая О.Н. Определение нуждаемости в паллиативной медицинской помощи пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от состава тела. Российский кардиологический журнал. 2025;30(3):6126. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6126. EDN: SZAESC

For citation:

Shevtsova V.I., Pashkova A.A., Krasnorutskaya O.N. Assessment of the need for palliative care in patients with heart failure depending on body composition. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(3):6126. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6126. EDN: SZAESC

Паллиативная медицинская помощь (ПМП) оказывается пациентам на терминальном этапе заболевания. В актуальной версии федерального закона об основах охраны здоровья граждан является отдельным видом медицинской помощи и представляет собой триаду — медицинские вмешательства, уход и психологическая поддержка1.

В мире в ПМП нуждается >40 млн человек, при этом структура нозологий представлена как онкологическими, так и соматическими заболеваниями [1].

В Российской Федерации (РФ) паллиативная медицина является молодым, развивающимся направлением медицины. При этом большая часть исследований потребности в ПМП проводилась на онкологических пациентах [2].

Однако пациенты с соматической патологией также нуждаются в этом виде медицинской помощи. С учетом распространённости сердечно-сосудистых заболеваний в РФ, пациенты с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) представляют собой достаточно большой пул претендентов на оказание ПМП [3].

Согласно Приказу Минздрава России и Министерства труда и социальной защиты РФ 345н/372н от 31.05.2019 для определения нуждаемости в ПМП необходимо, чтобы заболевание пациента входило в группы нозологий. Далее для присвоения паллиативного статуса пациенту необходимо иметь не менее 2 из 3 общих показаний (ухудшение состояния, похудение на 10% за полгода, снижение функциональной активности). При наличии 2 общих показаний требуется оценка показаний по группам заболеваний. Для пациентов с ХСН такими показаниями будут являться 3-4 функциональный класс (ФК) заболевания, фракция выброса (ФВ) <25%, >3 госпитализаций за последний год.

Известно, что на функциональное состояние пациента влияет саркопения. Саркопения — заболевание поперечно-полосатой мускулатуры, при котором снижается мышечная сила, функция и масса [4]. Исследования показывают, что распространенность саркопении у пациентов с ХСН достаточно высока [5-7]. В связи с этим целью настоящего исследования было определение потребности в ПМП пациентов с ХСН в зависимости от состава тела.

Материал и методы

В поперечном описательном обсервационном исследовании приняли участие 298 человек (115 мужчин и 183 женщины, средний возраст — 61 [ 53;69] год), давшие согласие на участие в исследовании. Протокол и дизайн исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, все пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями включения в исследования являлись: подтвержденная, согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, ХСН, вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонической болезни, отсутствие выраженных отеков. Критериями исключения были наличие у пациента ХСН другой этиологии, декомпенсированная ХСН, выраженный отечный синдром, невозможность пройти биоимпедансометрию.

С целью оценки состава тела всем пациентам было проведено анкетирование по опроснику SARC-F, выполнена кистевая динамометрия (с помощью электронного ручного медицинского динамометра ДМЭР-120-0,5), биоимпедансометрия (использовался анализатор Tanita BC-731), тест "скорость ходьбы на 4 м". Критерием диагностики саркопении являлись: >4 баллов по опроснику SARC-F, снижение скорости ходьбы <0,8 м/с, а также снижение мышечной массы по результатам проведения биоимпедансометрии. Критерием диагностики ожирения являлся индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м². Для определения клинического состояния пациента с ХСН и ФК была использована шкала, утвержденная клиническими рекомендациями и одобренная Минздравом России — шкала оценки клинического состояния (ШОКС), и тест с 6-минутной ходьбой, а также — измерение ФВ левого желудочка (ЛЖ) при помощи УЗИ-аппарата "Vivid E95" ("General Electric", США). Помимо этого, в группах проводилась оценка маркера N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP). Показатели NT-proBNP определялись методом иммуноферментного анализа с помощью наборов ELISA Kit for NT-ProBNP (Cloud-Clone Corp., КНР).

Пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от состава тела — наличия ожирения и саркопении. 1 группа: сниженная масса + саркопения (n=45); 2 группа: нормальная масса + саркопения (n=79); 3 группа: нормальная масса без саркопении (n=49); 4 группа: ожирение + саркопения (n=72); 5 группа: ожирение без саркопении (n=53).

В течение 4 лет проводилось динамическое ежеквартальное наблюдение за пациентами с оценкой точки нуждаемости в ПМП. Точка нуждаемости в ПМП — это время, когда у пациента регистрировались не менее 2 общих и не менее 1 частного показания к оказанию ПМП. В этом случае пациенту оформлялось медицинское заключение и присваивался статус паллиативного.

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excell 2010. Статистический анализ проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics 25.0. С целью определения целесообразности применения методов параметрического анализа, каждая из сравниваемых совокупностей оценивалась на предмет ее соответствия закону нормального распределения, для этого использовался критерий Колмогорова-Смирнова. Данные во всех группах, включенных в работу, имели распределение, отличное от нормального, поэтому материалы исследования были статистически обработаны с использованием методов непараметрического анализа. В качестве меры центральной тенденции указывалась медиана (Ме), а меры изменчивости — межквартильный интервал (Q1-Q3).

Для анализа половой структуры в различных группах использован точный критерий Фишера. Для оценки наличия статистически значимых различий между изучаемыми параметрами в 5 группах на каждом этапе использовался H-критерий Краскера-Уоллиса. При наличии значимых межгрупповых различий выполнялись апостериорные парные сравнения групп между собой попарно с помощью критерия Данна. Для снижения вероятности возникновения ошибок первого рода уровень значимости межгрупповых различий корректировался с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений.

Различия между группами считались статистически значимыми при p<0,05.

Для оценки выживаемости проводился анализ методом Каплана-Майера, для оценки влияния факторов — регрессия Кокса.

Результаты

Пациенты, принявшие участие в исследовании, в 100% случаях страдали гипертонической болезнью, у 75% была ишемическая болезнь сердца, 45% перенесли инфаркт миокарда. Все пациенты получали лечение согласно актуальным клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, статистически значимых различий по принимаемой терапии выявлено не было. Клинико-демографическая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Показатель |

Статистические показатели |

Группы наблюдений |

Уровень значимости различий (p) |

||||

|

1 (сниженная масса + саркопения) |

2 (нормальная масса + саркопения) |

3 (нормальная масса без саркопении) |

4 (ожирение + саркопения) |

5 (ожирение без саркопении) |

|||

|

Возраст, лет |

Ме |

60 |

61 |

65 |

59 |

59 |

0,369 |

|

Q1-Q3 |

53-69 |

54-68 |

53-71 |

52-66 |

51-67 |

||

|

ИМТ, кг/м² |

Ме |

16,7 |

26,6 |

24,9 |

33,2 |

33,5 |

<0,001* Р1-2<0,001* Р1-3<0,001* Р1-4<0,001* Р1-5<0,001* Р2-4<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р3-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

15,7-17,9 |

24,3-28,0 |

21,6-26,8 |

31,7-35,0 |

32,1-35,4 |

||

|

SARC-F, баллы |

Ме |

8 |

7 |

2 |

7 |

1 |

<0,001* Р1-3<0,001* Р1-5<0,001* Р2-3<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р4-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

6-9 |

5-9 |

1-2 |

5-8 |

1-2 |

||

|

Скорость ходьбы, м/с |

Ме |

0,4 |

0,3 |

1,6 |

0,4 |

1,5 |

<0,001* Р1-3<0,001* Р1-5<0,001* Р2-3<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р4-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

0,2-0,6 |

0,2-0,6 |

1,2-1,9 |

0,2-0,6 |

1,1-1,8 |

||

|

Динамометрия (среднее), кг |

Ме |

11 |

11 |

29 |

10 |

30 |

<0,001* Р1-3<0,001* Р1-5<0,001* Р2-3<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р4-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

8-15 |

8-14 |

23-33 |

7-14 |

24-37 |

||

|

ИММ/ИМТ |

Ме |

0,51 |

0,45 |

0,81 |

0,44 |

0,80 |

<0,001* Р1-3<0,001* Р1-5<0,001* Р2-3<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р4-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

0,41-0,59 |

0,34-0,50 |

0,69-0,87 |

0,37-0,52 |

0,67-0,84 |

||

|

Мышечная масса, % |

Ме |

20 |

15 |

25 |

17 |

26 |

<0,001* Р1-2=0,001* Р1-3=0,001* Р1-5<0,001* Р2-3<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р4-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

16-24 |

12-18 |

23-28 |

14-21 |

23-28 |

||

|

Фракция выброса левого желудочка, % |

Ме |

30 |

38 |

39 |

59,5 |

57 |

<0,001* Р1-2<0,001* Р1-3<0,001* Р1-4<0,001* Р1-5<0,001* Р2-4<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р3-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

27-36 |

37-45 |

37-49 |

53-64 |

52-61 |

||

|

ФК |

Ме |

3 |

3 |

2 |

3 |

3 |

<0,001* Р1-2<0,001* Р1-3<0,001* Р1-4<0,001* Р1-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

3-4 |

2-3 |

2-3 |

2-3 |

2-3 |

||

|

ТШХ, м |

Ме |

153 |

279 |

400 |

192 |

288 |

<0,001* Р1-2<0,001* Р1-3<0,001* Р1-4<0,001* Р1-5<0,001* Р2-3=0,006* Р2-4=0,032* Р3-4<0,001* Р3-5=0,046* Р4-5=0,027* |

|

Q1-Q3 |

68-170 |

226,5-380,5 |

285-413 |

159,5-319,5 |

267-369 |

||

|

NT-proBNP, пг/мл |

Ме |

2171 |

1282,5 |

1299,5 |

641,6 |

482,8 |

<0,001* Р1-2=0,009* Р1-3=0,048* Р1-4<0,001* Р1-5<0,001* Р2-4<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р3-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

1206,2-2605 |

707,05-2015,1 |

657,3-2038,6 |

394,75-890,95 |

386,6-642,8 |

||

|

Индекс Бартела, баллы |

Ме |

32 |

60 |

52 |

34,5 |

36 |

<0,001* Р1-2<0,001* Р1-3<0,001* Р2-4<0,001* Р2-5<0,001* Р3-4<0,001* Р3-5<0,001* |

|

Q1-Q3 |

21-41 |

51-68,5 |

44-62 |

28-40 |

28-44 |

||

Примечание: * — различия между группами статистически значимы при p<0,05.

Сокращения: ИММ/ИМТ — отношение индекса мышечной массы к индексу массы тела, ИМТ — индекс массы тела, ТШХ — тест 6-минутной ходьбы, ФК — функциональный класс, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

На первом этапе оценивался срок возникновения так называемой точки нуждаемости в ПМП.

Определялась вероятность того, что показания к ПМП не возникнут в течение срока наблюдения (табл. 2). Для пациентов первой группы анализ не проводился, поскольку они нуждались в ПМП на момент начала наблюдения.

Таблица 2

Вероятность возникновения необходимости в ПМП в течение 4 лет с момента начала наблюдения

|

Временной интервал, мес. |

Число пациентов, оставшихся под наблюдением к началу интервала (которым пока не понадобилась ПМП) |

Число пациентов, выбывших в течение интервала |

Риск наступления конечной точки (необходимости в ПМП) |

Безрецидивная выживаемость (вероятность, что к концу периода ПМП не понадобится) |

|

|

Абс. |

% |

||||

|

У всех пациентов |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

298 |

119 |

119 |

39,9 |

60,1 |

|

42-45 |

23 |

1 |

276 |

92,6 |

7,4 |

|

≥45 |

22 |

наблюдение прекращено |

|||

|

У пациентов без саркопении |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

102 |

33 |

33 |

32,4 |

67,6 |

|

42-45 |

15 |

1 |

88 |

86,3 |

13,7 |

|

≥45 |

14 |

наблюдение прекращено |

|||

|

У пациентов с саркопенией |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

196 |

86 |

86 |

43,9 |

56,1 |

|

42-45 |

8 |

0 |

188 |

95,9 |

4,1 |

|

≥45 |

8 |

наблюдение прекращено |

|||

|

2 группа (пациенты с саркопенией и нормальной массой тела) |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

79 |

0 |

0 |

0,0 |

100,0 |

|

42-45 |

5 |

0 |

74 |

93,7 |

6,3 |

|

≥45 |

5 |

наблюдение прекращено |

|||

|

3 группа (пациенты без саркопении и нормальной массой тела) |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

49 |

0 |

86 |

0,0 |

100,0 |

|

42-45 |

14 |

1 |

188 |

73,5 |

26,5 |

|

≥45 |

13 |

наблюдение прекращено |

|||

|

4 группа (пациенты с саркопеническим ожирением) |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

72 |

41 |

41 |

56,9 |

43,1 |

|

42-45 |

3 |

0 |

69 |

95,8 |

4,2 |

|

≥45 |

3 |

наблюдение прекращено |

|||

|

5 группа (пациенты без саркопении и ожирением) |

|||||

|

В момент начала наблюдения |

53 |

33 |

33 |

62,3 |

37,7 |

|

42-45 |

1 |

0 |

52 |

98,1 |

1,9 |

|

≥45 |

1 |

наблюдение прекращено |

|||

Сокращение: ПМП — паллиативная медицинская помощь.

На втором этапе оценивали зависимость доли пациентов, у которых ожидается появление показаний к ПМП, в зависимости от длительности наблюдения. При выполнении анализа с помощью метода Каплана-Майера из расчета были исключены пациенты, которые сразу же имели показания к ПМП. Аналогично первому этапу анализ не проводился для пациентов первой группы. Срок наступления показаний представлен в таблице 3.

Таблица 3

Срок наступления показания к ПМП в зависимости от состава тела

|

Группа |

Количество пациентов |

Медиана срока наступления показаний к ПМП |

Среднее время наступления показаний к ПМП |

|

Все пациенты |

179 |

19,0±0,9 мес. (95% ДИ: 17,3-20,7) |

22,1±0,9 мес. (95% ДИ: 20,3-23,9) |

|

Пациенты без саркопении |

69 |

25,0±1,6 мес. (95% ДИ: 22,0-28,1) |

27,9±1,4 мес. (95% ДИ: 25,2-30,6) |

|

Пациенты с саркопенией |

110 |

17,0±0,9 мес. (95% ДИ: 15,3-18,7) |

18,5±1,1 мес. (95% ДИ: 16,4-20,6) |

|

2 группа (пациенты с саркопенией с нормальной массой тела) |

79 |

18,0±1,0 мес. от начала наблюдения (95% ДИ: 16-20) |

20,2±1,2 мес. (95% ДИ: 17,9-22,5) |

|

3 группа (пациенты без саркопении и нормальной массой тела) |

49 |

28,0±2,8 мес. (95% ДИ: 22,5-33,5) |

30,1±1,7 мес. (95% ДИ: 26,9-33,4) |

|

4 группа (пациенты с саркопеническим ожирением) |

31 |

11,0±3,2 мес. (95% ДИ: 4,8-17,2) |

14,2±2,2 мес. (95% ДИ: 9,8-18,5) |

|

5 группа (пациенты с ожирением и без саркопении) |

20 |

20,0±0,7 мес. (95% ДИ: 18,6-21,4) |

22,1±0,9 мес. (95% ДИ: 20,3-23,9) |

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ПМП — паллиативная медицинская помощь.

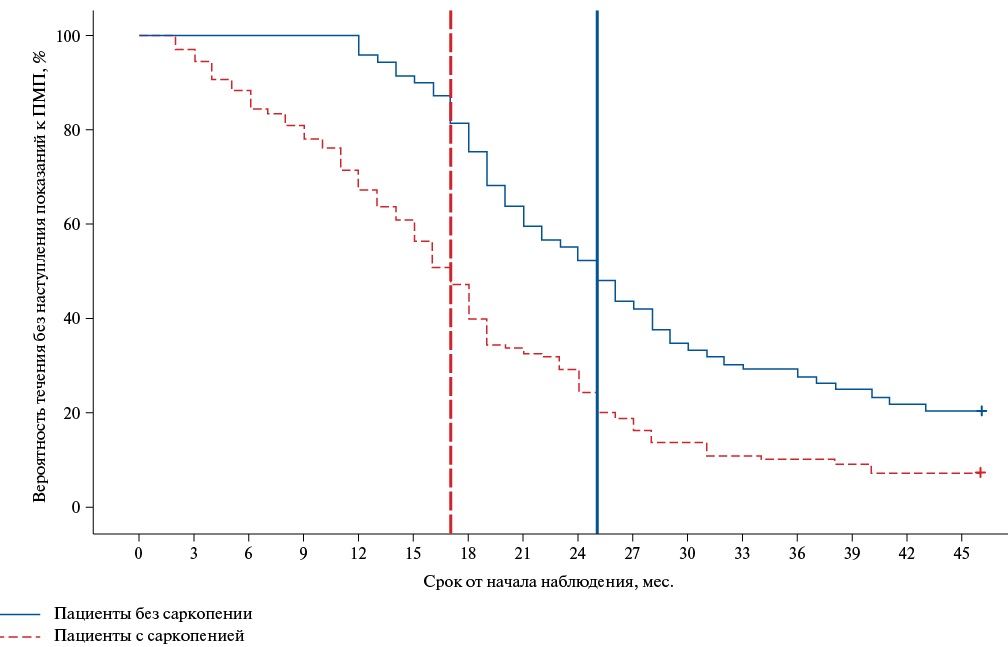

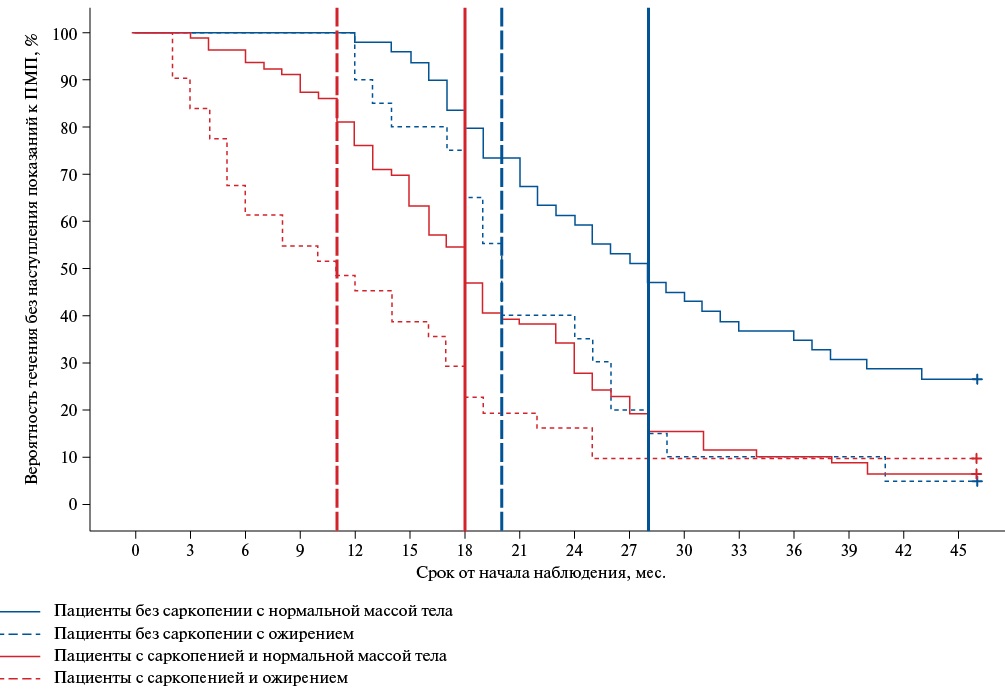

На рисунках 1 и 2 представлены кривые Каплан-Майера для пациентов в зависимости от наличия саркопении и по группам.

Рис. 1. Кривая Каплана-Мейера в зависимости от наличия саркопении.

Сокращение: ПМП — паллиативная медицинская помощь.

Рис. 2. Кривая Каплана-Мейера для пациентов с разным составом тела.

Сокращение: ПМП — паллиативная медицинская помощь.

На третьем этапе была проведена оценка зависимости изменений вероятности наступления показаний к ПМП от изучаемых в работе параметров.

При оценке комплексного влияния факторов на риск возникновения показаний к ПМП с помощью метода регрессии Кокса была получена следующая модель пропорциональных рисков:

hi(t)=h0(t)*exp(3,133*Х1+0,686*Х2+0,024*Х3-0,044*Х4+1,311*Х5),

где hi(t) — прогнозируемый риск наступления точки нуждаемости в ПМП для i-го пациента за определенный период времени (в %), h0(t) — базовый риск наступления точки нуждаемости в ПМП за определённый временной период t (в %), Х1 — индекс мышечной массы (ИММ)/ИМТ, %, Х2 — ФК, Х3 — уровень галектина, нг/мл, Х4 — индекс Бартела, баллы, Х5 — наличие саркопении (0 — нет, 1 — есть).

Модель была статистически значимой (p<0,001).

Значения базового риска наступления точки нуждаемости в ПМП для разных временных периодов наблюдения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Значение базового риска наступления точки нуждаемости в ПМП для разных временных периодов (максимальный срок — 45 мес.)

|

Временные периоды, мес. |

Значение базового риска h0(t) |

|

3 |

2,3 |

|

6 |

2,8 |

|

9 |

3,1 |

|

12 |

3,8 |

|

15 |

4,6 |

|

18 |

6,4 |

|

21 |

8,1 |

|

24 |

9,6 |

|

27 |

12,1 |

|

30 |

13,9 |

|

33 |

15,5 |

|

36 |

16,1 |

|

38 |

17,1 |

|

42 |

18,6 |

|

45 |

19,0 |

Изменение рисков наступления точки нуждаемости в ПМП в зависимости от увеличения значения фактора указано в таблице 5.

Таблица 5

Изменение вероятности возникновения показаний к ПМП в зависимости от влияния показателей, изучаемых в работе

|

Фактор риска |

Изменение рисков при наличии фактора или при увеличении его на 1 ед. |

р |

|

|

Отношение рисков |

95% доверительный интервал |

||

|

ИММ/ИМТ |

22,946 |

7,145-73,691 |

<0,001* |

|

ФК |

1,986 |

1,642-2,4 |

<0,001* |

|

Уровень галектина |

1,024 |

1,008-1,04 |

0,002 |

|

Индекс Бартела |

0,957 |

0,947-0,967 |

<0,001* |

|

Наличие саркопении |

3,710 |

2,337-5,89 |

<0,001* |

Примечание: * — влияние фактора статистически значимо.

Сокращения: ИММ/ИМТ — отношение индекса мышечной массы к индексу массы тела, ФК — функциональный класс.

В соответствии с результатами проведённого анализа, отмечалось статистически значимое увеличение отношения рисков возникновения показаний к ПМП при увеличении ИММ/ИМТ на 1 — в 22,9 раз (р<0,001), при увеличении ФК на 1 — в 1,99 раз (р<0,001), при увеличении уровня галектина на 1 нг/мл — в 1,02 раза (р=0,002), при снижении индекса Бартела на 1 — в 0,96 раз (р<0,001) и при наличии саркопении — в 3,71 раз (р<0,001).

Обсуждение

ХСН является исходом сердечно-сосудистой патологии, которой в настоящий момент отводится первое место среди причин смертности населения. РФ относится к странам с высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний [3]. В настоящий момент ХСН встречается у 7% популяции [8]. В связи с этим вопрос потребности пациентов с ХСН в оказании ПМП является актуальным. Однако, несмотря на это, исследования, посвященные аспектам оказания ПМП пациентам с ХСН, единичны [9].

Согласно Положению об организации оказания ПМП, снижение функциональной активности пациента является показанием к оказанию ПМП. Саркопения определяет функциональную активность пациента, в связи с чем в настоящей работе рассмотрен вопрос прогнозирования возникновения точки нуждаемости в ПМП в зависимости от состава тела пациентов. Определено, что без саркопении без рецидивная выживаемость (т. е. потребность в ПМП) пациентов в 4 раза меньше по сравнению с пациентами с саркопенией. При анализе потребности в ПМП у пациентов с ХСН в зависимости от состава тела установлено, что максимальные значения без рецидивной выживаемости характерны для пациентов без нарушения состава тела — с нормальной массой тела и без саркопении. В то же время минимальный показатель характерен для пациентов с саркопеническим ожирением (СОж). При оценке срока наступления показаний к оказанию ПМП вызывают интерес также минимальные значения в группе пациентов с СОж. Следует отметить, что для пациентов с СОж характерны более высокие показатели ФВ ЛЖ, соответствующие ХСН с сохраненной ФВ (ХСНсФВ). ХСНсФВ — фенотип ХСН, характерный для пациентов пожилого возраста и встречающийся чаще у женщин [10]. Таким образом, можно прогнозировать более высокую потребность в ПМП у пациентов с ХСНсФВ.

При этом обращает на себя внимание факт, что в нашем исследовании пациенты с ХСНнФВ имели лучший прогноз, а параметр ФВ ЛЖ не был включен в прогностическую модель. Мы предлагаем связать это с ограничениями исследования — в исследуемой выборке не было пациентов с ФВ ЛЖ <25%, а именно это значение является показанием к ПМП согласно актуальной нормативной базе. Рубаненко О. А. и др. изучались пациенты ХСН III-IV ФК, удовлетворяющие критериям включения в программу оказания паллиативной помощи [11]. Авторы получили схожие с нашими результаты: ХСНнФВ встречалась менее, чем у 40% исследуемых. Shiga T, et al. изучили 1245 пациентов с ХСН, из которых ФВ ЛЖ была <40% только у 36% исследуемых [12]. Авторы указывают на отсутствие значимых различий в показателях смертности в группах пациентов с разной ФВ ЛЖ. Подобные результаты требуют дальнейшего изучения пациентов с фенотипом ХСНсФВ.

При оценке комплексного влияния факторов на риск возникновения показаний к ПМП в модель пропорциональных рисков вошли следующие параметры: ИММ/ИМТ, %, ФК, уровень галектина, индекс Бартела, а также наличие саркопении. Следует отметить, что ФК и индекс Бартела являются факторами, определяющими потребность в ПМП. Уровень галектина изучен в предыдущих работах [13]. Определены статистически значимые различия в уровне маркера галектина у пациентов с разным составом тела, определяющие различное течение ХСН.

При этом в модель вошли 2 параметра, определяющих состав тела — индекс ИММ/ИМТ и наличие саркопении. Показано, что наличие саркопении почти в 4 раза увеличивает вероятность наступления показаний к ПМП у пациентов с ХСН.

В работах Драпкиной О. М., Гуляева Н. И., Микаелян А. А. показано, что саркопения отягощает течение ХСН и ассоциирована с ухудшением прогноза таких пациентов [5][14][15].

Ограничениями исследования является малый размер выборки пациентов, что требует увеличения количества респондентов в дальнейших исследованиях. Включение только пациентов вне декомпенсации сердечной недостаточности не позволяет экстраполировать полученные данные на всю популяцию лиц с ХСН. Ограничение периода наблюдения не позволяет сделать окончательные выводы по вопросу перехода к ПМП у пациентов с ХСН.

Заключение

Потребность в ПМП пациентов без саркопении в 4 раза меньше по сравнению с пациентами с саркопенией. При этом максимальные значения без рецидивной выживаемости характерны для пациентов без нарушения состава тела, а минимальный показатель характерен для пациентов с СОж.

При оценке комплексного влияния факторов на риск возникновения показаний к ПМП в модель пропорциональных рисков вошли следующие параметры: ИММ/ИМТ, ФК, уровень галектина, индекс Бартела, а также наличие саркопении.

Таким образом, состав тела пациентов с ХСН следует учитывать при прогнозировании течения заболевания и потребности пациентов в оказании ПМП. Полученная в ходе исследования модель может послужить основой для инструмента принятия врачебных решений и определения тактики ведения пациентов с ХСН.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Список литературы

1. Рашид М. А., Новиков Г. А., Вайсман М. А. и др. Паллиативная медицинская помощь при хронической сердечной недостаточности: актуальность, задачи и проблемы. Паллиативная медицина и реабилитация. 2022;3:14-24.

2. Новиков Г. А., Введенская Е. С., Зеленова О. В. и др. Результаты первого в России эпидемиологического исследования потребности онкологических пациентов в паллиативной медицинской помощи и оценка эффективности и безопасности методов диагностики патологических симптомов. Паллиативная медицина и реабилитация. 2018;4:5-10.

3. Бойцов С. А., Драпкина О. М., Шляхто Е. В. и др. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. doi: 10.15829/1728-8800-2021-3007.

4. Григорьева И. И., Раскина Т. А., Летаева М. В. и др. Саркопения: особенности патогенеза и диагностики. Фундаментальная и клиническая медицина. 2019;4(4):105-16. doi: 10.23946/2500-0764-2019-4-4-105-116.

5. Микаелян А. А., Вараева Ю. Р., Лискова Ю. В. и др. Саркопения и хроническая сердечная недостаточность. Часть 1. Лечебное дело. 2023;2:51-6. doi: 10.24412/2071-5315-2023-12879. EDN LRAULA.

6. Formiga F, Moreno-Gónzalez R, Corsonello A, et al.; SCOPE Investigators. Prevalence of Sarcopenia in Chronic Heart Failure and Modulating Role of Chronic Kidney Disease. Gerontology. 2024;70(5):507-16. doi: 10.1159/000536465.

7. Kılıç R, Güzel T, Aktan A, et al. Prevalence of sarcopenia in heart failure with mildly reduced ejection fraction and its impact on clinical outcomes. Acta Cardiol. 2024:1-9. doi: 10.1080/00015385.2024.2410604.

8. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi: 10.18087/cardio.2021.4.n1628.

9. Ларина В. Н., Чукаева И. И., Ларин В. Г. Современные тенденции и возможности оказания паллиативной медицинской помощи при хронической сердечной недостаточности. Кардиология. 2019;59(1):84-92. doi: 10.18087/cardio.2019.1.10219.

10. Сережина Е. К., Обрезан А. Г. Особенности фенотипирования пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. Российский кардиологический журнал. 2023;28(3S):5348. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5348. EDN ONOGLD.

11. Рубаненко О. А., Скрипник И. В., Матюхина К. В. и др. Короткий регистр тяжелых форм хронической сердечной недостаточности в Самарской области. Кардиология. 2024;64(3):46-54.

12. Shiga T, Suzuki A, Haruta S. Clinical characteristics of hospitalized heart failure patients with preserved, mid-range, and reduced ejection fractions in Japan. ESC Heart Fail. 2019;6(3):475-86. doi: 10.1002/ehf2.12418.

13. Шевцова В. И., Пашкова А. А., Колпачева М. Г. и др. Уровень биомаркера галектин-3 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2024; 96:75-81.

14. Драпкина О. М., Скрипникова И. А., Яралиева Э. К. и др. Состав тела у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3451. doi: 10.15829/1728-8800-2022-3451.

15. Гуляев Н. И., Адамов А. А., Ахметшин И. М. Влияние саркопении на течение и прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2023;25(2):124-33.

Об авторах

В. И. ШевцоваРоссия

к.м.н., доцент, доцент кафедры инфекционных болезней

и клинической иммунологии

Воронеж

Конфликт интересов:

нет

А. А. Пашкова

д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, зав. кафедрой поликлинической терапии

Воронеж

Конфликт интересов:

нет

О. Н. Красноруцкая

д.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии

Воронеж

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

- Нарушения состава тела влияют на потребность пациентов с хронической сердечной недостаточностью в паллиативной медицинской помощи; у пациентов без саркопении она в 4 раза меньше по сравнению с пациентами с саркопенией.

- Отношение индекса мышечной массы к индексу массы тела, функциональный класс, уровень галектина, индекс Бартела, а также наличие саркопении вошли в модель пропорциональных рисков возникновения показаний к паллиативной медицинской помощи.

Рецензия

Для цитирования:

Шевцова В.И., Пашкова А.А., Красноруцкая О.Н. Определение нуждаемости в паллиативной медицинской помощи пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от состава тела. Российский кардиологический журнал. 2025;30(3):6126. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6126. EDN: SZAESC

For citation:

Shevtsova V.I., Pashkova A.A., Krasnorutskaya O.N. Assessment of the need for palliative care in patients with heart failure depending on body composition. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(3):6126. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6126. EDN: SZAESC

JATS XML