Перейти к:

Система организации медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах Российской Федерации: динамика за последние 6 лет и дальнейшие перспективы

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6276

EDN: ZHDPXF

Аннотация

В связи с ростом заболеваемости и распространенности сердечной недостаточности актуально развитие систем медицинской помощи пациентам с данным заболеванием в субъектах Российской Федерации. За последние 6 лет в регионах Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных округов реализованы мероприятия по совершенствованию кардиологической службы под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации в сотрудничестве с Национальными медицинскими исследовательскими центрами. Команды главных внештатных специалистов кардиологов активно участвуют в обновлении нормативной базы, а также расширении программ льготного лекарственного обеспечения в рамках оказания медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью. В некоторых регионах сохраняются организационные барьеры, для устранения которых необходимо провести комплексную модернизацию региональных систем здравоохранения с вовлечением мультидисциплинарных команд.

Ключевые слова

Для цитирования:

Звартау Н.Э., Виллевальде С.В., Конради А.О., Туаева И.Б., Галявич А.С., Хрипун А.В., Соловьева А.Е., Ендубаева Г.В., Медведев А.Э., Ерастов А.М., Дубинина М.В., Недбаева Д.Н., Даутов Д.Р., Шляхто Е.В. Система организации медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах Российской Федерации: динамика за последние 6 лет и дальнейшие перспективы. Российский кардиологический журнал. 2025;30(3):6276. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6276. EDN: ZHDPXF

For citation:

Zvartau N.E., Villevalde S.V., Konradi A.O., Tuaeva I.B., Galyavich A.S., Khripoun A.V., Soloveva A.E., Endubaeva G.V., Medvedev A.E., Erastov A.M., Dubinina M.V., Nedbaeva D.N., Dautov D.R., Shlyakhto E.V. Management of health care for patients with heart failure in the Northwestern, North Caucasian, Volga and Southern Federal Districts of the Russian Federation: 6-year changes and future prospects. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(3):6276. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6276. EDN: ZHDPXF

Сердечная недостаточность (СН) остается важнейшей проблемой современных систем здравоохранения. Распространенность заболевания увеличивается в связи со старением населения, улучшением выживаемости пациентов после перенесенных острых сердечно-сосудистых событий и внедрением инновационных методов лечения [1]. По данным российских эпидемиологических исследований, распространенность хронической СН в Российской Федерации (РФ) выросла с 6,1 до 8,2% в течение 20-летнего наблюдения [2], что существенно выше значений данного показателя в других странах [1]. Согласно данным европейского регистра пациентов с СН в странах Европы показатели смертности от хронической СН варьировали от 6,9% до 15,6% [3]. При анализе данных о кодировании СН в электронных медицинских записях региональной информационной медицинской системы г. Санкт-Петербурга в 2019г распространенность заболевания составила 1,4%, с уровнем летальности 15,7% в год, что соотносится с данными зарубежных исследований [4]. По данным структурированного запроса по распространенности и летальности при СН в 15 регионах РФ медиана показателей составила 2,6 и 3,2%, соответственно, при использовании расширенного кодирования СН (при использовании в диагнозе хотя бы одного из кодов международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10): I09.9, I11.0, I13.0, I13.2, I25.5, I42.0, I42.5, I42.6, I42.7, I42.8, I42.9, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I50.х) и 0,21 и 11,3% — по данным стандартного кодирования СН (хотя бы один код I50.х МКБ-10 в диагнозе) [5].

Снижение смертности от СН особенно важно для уменьшения показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которая в наибольшей мере влияет на уровень ожидаемой продолжительности жизни населения. Поэтому развитие специализированных программ медицинской помощи пациентам с СН в рамках формирования системы управления сердечно-сосудистыми рисками является приоритетом для регионов РФ.

В актуализированных клинических рекомендациях "Хроническая сердечная недостаточность" (2024), одобренных научно-практическим советом Минздрава России, рекомендовано формирование специализированной помощи пациентам с хронической СН [6]. Такая стратегия позволяет снизить число повторных госпитализаций и уменьшить затраты системы здравоохранения. Важным шагом для улучшения исходов у пациентов с СН является соблюдение алгоритма выписки из стационара после лечения декомпенсации заболевания, включая формирование "идеального" выписного эпикриза, способного на амбулаторном этапе стать "дорожной картой" для врача и пациента [7]. Кроме того, важно сделать акцент на создании инструментов преемственности ведения пациентов с СН: возможность записи на амбулаторный визит в момент выписки из стационара и необходимость обучения пациента с СН образу жизни, физической активности, алгоритму приема лекарственных препаратов и дальнейшего лабораторно-инструментального обследовании, а также плану вакцинации от инфекционных заболеваний. На амбулаторном этапе для пациентов с СН актуальны популяционные стратегии, наблюдение мультидисциплинарной команды, патронаж средним медицинским персоналом маломобильных пациентов, удаленный мониторинг, использование мобильных приложений для контроля заболевания, формирование "госпиталя на дому" [8].

За последние 6 лет по поручению Минздрава России в регионах в сотрудничестве с Национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ) проработаны регламенты маршрутизации пациентов с ССЗ, в т. ч. для пациентов с СН. Совместно с НМИЦ сформирован отдельный блок мероприятий, касающихся совершенствования медицинской помощи пациентам с СН, в региональных программах "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъектов РФ. Ведущими экспертами Российского кардиологического общества опубликованы практические материалы для региональных специалистов по организации медицинской помощи пациентам с СН в системе управления сердечно-сосудистыми рисками, касающиеся диагностики, лечения, обучения пациентов с СН, формирования инструментов преемственности оказания медицинской помощи и дистанционного наблюдения [9].

Целесообразно акцентировать внимание на обновлении ведущими экспертами-кардиологами РФ клинических рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность" в 2024г [6]. В них представлена обновленная классификация СН по стадиям (классификация экспертов Российского кардиологического общества), которая согласуется с современными представлениями об эволюции СН, стратегиями ее профилактики и лечения [10]. Совершенствование нормативных документов оказывает непосредственное влияние на качество оказания медицинской помощи пациентам с СН. В 2022г совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России обновлен приказ № 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми"1, в котором сформирован алгоритм наблюдения врачом терапевтом и врачом кардиологом за пациентами с СН, учтена возможность стратификации пациентов по сердечно-сосудистому риску. В документе отражена возможность телемедицинского консультирования пациентов врачом-специалистом в случае его отсутствия в медицинской организации. С учетом обновления клинических рекомендаций "Хроническая сердечная недостаточность" (2024) по поручению Минздрава России главными внештатными специалистами ведется работа по совершенствованию данного приказа, принимая во внимание обновленную классификацию СН экспертов Российского кардиологического общества по стадиям и согласованный подход по кратности диагностических исследований [7].

Важнейшим проектом вторичной профилактики ССЗ, включая СН, в РФ является государственная программа РФ "Развитие здравоохранения" и включенные в ее состав федеральные проекты, также входящие в состав Национального проекта "Здравоохранение"2. В рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" продолжается работа по профилактике ССЗ и осложнений у пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, организована возможность льготного лекарственно обеспечения (ЛЛО) пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события или оперативные вмешательства, которые не имеют право на получение таких препаратов в рамках Федерального закона "О государственной социальной помощи"3. В ходе реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" специалистами НМИЦ сформированы предложения по расширению программы ЛЛО на амбулаторном этапе на группу пациентов с хронической СН, которые были включены в Постановление Правительства РФ № 1640 от 26.12.2017. В 2022г произошло расширение перечня лекарственных средств в рамках данной программы ЛЛО, куда добавлены 8 международных непатентованных наименований препаратов, применяемых для терапии хронической СН: ацетазоламид, валсартан и сакубитрил, дапаглифлозин, дигоксин, ивабрадин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин4. В 2023г предложена новая группа для включения в действующую программу ЛЛО с учетом частоты ассоциированных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и потенциала их предотвращения за счет использования современной многокомпонентной лекарственной терапии — это пациенты с ишемической болезнью сердца, хронической СН с фракцией выброса левого желудочка <40% и фибрилляцией предсердий.

Таким образом, за последние 6 лет под руководством Минздрава России в сотрудничестве с НМИЦ обновлена нормативная база, в регионах организована маршрутизация пациентов с СН, реализованы мероприятия по развитию системы медицинской помощи пациентам с СН в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", расширены возможности ЛЛО.

Совершенствование организации системы медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах в 2019-2024гг

ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России с 2019г оказывает организационно-методическую поддержку регионам Северо-Западного (СЗФО), Северо-Кавказского (СКФО), Приволжского (ПФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". За время реализации проекта произошли качественные изменения в организации помощи пациентам с СН в курируемых округах. В 2019-2024гг ежегодно в субъекты РФ направлялся структурированный запрос о наличии в регионе следующих компонентов системы оказания медицинской помощи пациентам с СН:

- Сформированный регистр пациентов с СН на уровне региона или медицинской организации.

- Организация школы для пациентов с СН.

- Работа амбулаторного кабинета помощи пациентам с СН.

- Организация отделения помощи пациентам с СН в стационаре.

- Организация преемственности оказания медицинской помощи пациентам с СН.

- Вовлечение среднего медицинского персонала в оказание медицинской помощи пациентам с СН.

- Наблюдение пациентов с СН с использованием телемедицинских технологий.

- Возможность имплантации устройств сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), кардиовертера-дефибриллятора в регионе.

- Использование аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для пациентов с СН в регионе.

- Внедрение программ реабилитации пациентов с СН.

- Организация паллиативной помощи пациентам с СН.

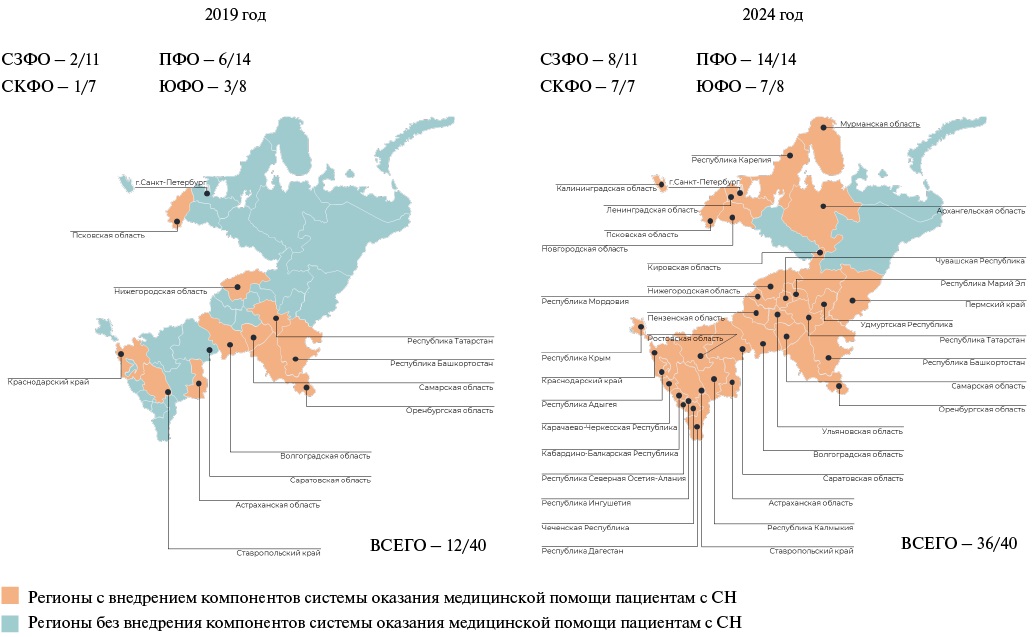

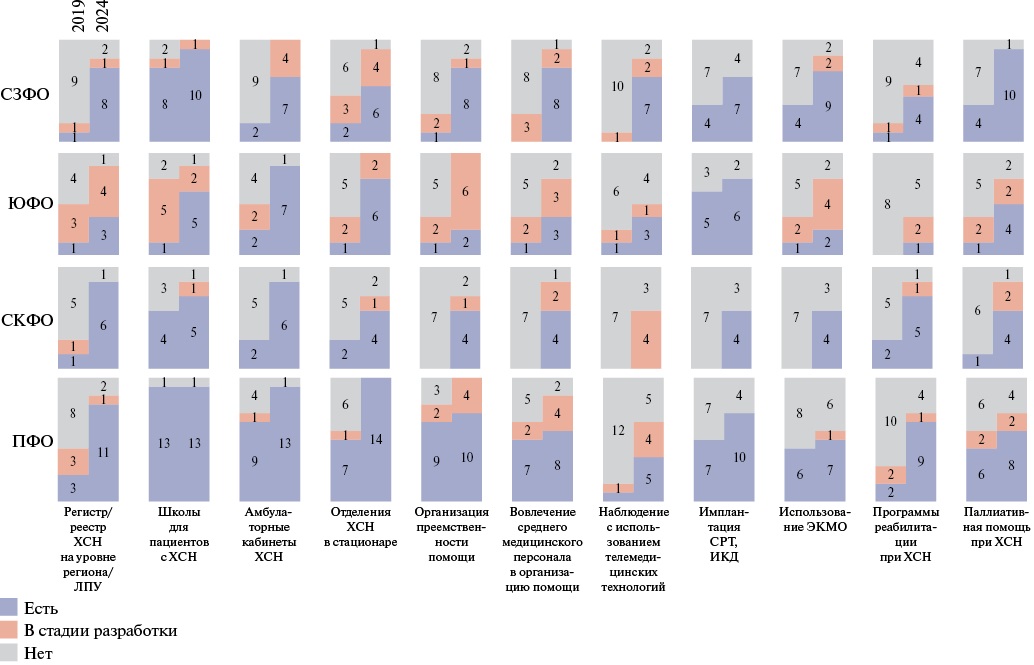

В 2019г в СЗФО в только в 2 регионах из 11 развивались компоненты системы оказания медицинской помощи пациентам с СН, СКФО — в 1 из 7, в ПФО — в 6 из 14, в ЮФО — в 3 из 8. В 2024г наблюдалась положительная динамика: компоненты медицинской помощи пациентам с СН внедрены в СЗФО в 8 из 11 регионов, в СКФО и ПФО — во всех 7 и 14 регионах, соответственно, в ЮФО — в 7 из 8 регионов (рис. 1). Проанализировано внедрение каждого компонента системы оказания медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО в 2019 и 2024гг (рис. 2). В 2024г в субъектах четырех федеральных округов наиболее часто встречались следующие отдельные компоненты —школы для пациентов с СН — в 33 регионах (82,5%), амбулаторные кабинеты помощи пациентам с СН — в 33 (82,5%), стационарные отделения помощи пациентам с СН — в 30 (75,0%) и регистры пациентов с СН — в 28 (70,0%). Реже были внедрены телемедицинское наблюдение пациентов с СН — в 15 субъектах (37,5%), программы реабилитации при СН — в 19 (47,5%), использование ЭКМО при СН — в 22 (55,0%), вовлечение среднего медицинского персонала в оказание медицинской помощи пациентам с СН — в 23 (57,5%), система преемственности оказания медицинской помощи пациентам с СН — в 24 (60,0%), паллиативная помощь пациентам с СН — 26 (65,0%), возможность имплантации устройств СРТ, кардиовертер-дефибриллятор — в 27 (67,5%). В динамике в 2024г по сравнению с 2019г наблюдался наибольший прирост количества субъектов СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО, в которых организовано телемедицинское наблюдение пациентов с СН (с 2 до 15 регионов, прирост в 7,5 раз), программы реабилитации при СН (с 5 до 19 регионов, прирост в 3,8 раз) и регистры пациентов с СН (с 6 до 28 регионов, прирост в 3,7 раз).

Рис. 1. Развитие компонентов системы оказания медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО в 2019 и 2024гг.

Сокращения: ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, СН — сердечная недостаточность, ЮФО — Южный федеральный округ.

Рис. 2. Оценка степени зрелости системы оказания медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО в 2019 и 2024гг.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение, ПФО — Приволжский федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ, СРТ — устройства ресинхронизирующей терапии (СРТ-Д, СРТ-П), ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЭКМО — аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ЮФО — Южный федеральный округ.

При анализе ответов, полученных на структурированные запросы в субъекты РФ, нередко наблюдалось противоречие в виде отсутствия в регионе одного из звеньев цепи оказания медицинской помощи при СН (стационарного или амбулаторного) при наличии механизмов преемственности между ними.

Таким образом, по итогам 6 лет системного взаимодействия Минздрава России, НМИЦ и регионов СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО наблюдается увеличение количества реализованных компонентов системы оказания медицинской помощи пациентам с СН. Наиболее часто в субъектах четырех федеральных округов представлены школы для пациентов с СН, амбулаторные кабинеты и отделения помощи пациентам с СН и регистры. В меньшей степени реализованы телемедицинское наблюдение пациентов с СН, программы реабилитации и использование ЭКМО при СН.

Барьеры в рамках организации службы помощи пациентам с сердечной недостаточностью в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах в 2019-2024гг

Несмотря на внедрение компонентов специализированной медицинской помощи пациентам с СН в большинстве регионов СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО, сохраняются барьеры, препятствующие дальнейшему развитию программ. Как правило, они связаны с системой организации медицинской помощи и схожи в различных субъектах. ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России сформирован перечень основных барьеров при организации региональной системы медицинской помощи пациентам с СH:

- Отсутствие регионального порядка по маршрутизации пациентов с СН.

- Ограничения регионального порядка по маршрутизации пациентов с СН: наличие только стационарного (в маршрутизацию включены медицинские учреждения только 2 и 3 уровня, либо оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь) или только амбулаторного этапа медицинской помощи; выбор учреждений, участвующих в маршрутизации, без соответствующих диагностических и лечебных технологий, кадрового обеспечения; недостаточное регламентирование процессов мониторинга и контроля маршрутизации пациентов (например, в штате медицинской организации отсутствует врач-кардиолог).

- Дефекты качества оказания медицинской помощи пациентам с СН даже в специализированных подразделениях (например, недоступность базовых технологий обследования и лечения — определение уровня натрийуретических пептидов, эхокардиографии).

- Различия подходов к кодированию случаев оказания медицинской помощи пациентам с СН, к сбору, хранению, анализу и представлению статистических данных по пациентам с СН (например, отсутствуют статистические данные по заболеваемости, постановке на диспансерное наблюдение и смертности среди пациентов с СН, т. к. не используется кодирование диагноза-осложнения по МКБ-10).

- Несовершенства нозологических регистров, недостаточная передача данных в Вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему "Сердечно-сосудистые заболевания".

- Отсутствие преемственности при оказании медицинской помощи пациентам с СН (например, организован только амбулаторный этап оказания помощи пациентам с СН).

- Отсутствие школ для пациентов с СН.

- Кадровый дефицит и дисбаланс, недостаточный уровень квалификации врачей, участвующих в специализированных программах медицинской помощи пациентам с СН (например, врачи не прошли обучение по программе повышения квалификации по оказанию помощи пациентам с СН).

- Отсутствие привлечения среднего медицинского персонала для оказания помощи пациентам с СН (например, средний медицинский персонал не проходил обучение по программе повышения квалификации по оказанию помощи пациентам с СН).

- Отсутствие дистанционных форм работы с пациентами с СН — не налажен автоматизированный мониторинг параметров жизнедеятельности (частота сердечных сокращений, артериальное давление, сатурация, вес).

- Недостаточная степень внедрения применения цифровых решений в рамках курации пациентов с СН.

Организационные изменения региональных систем медицинской помощи помогают улучшить исходы у пациентов с СН [6]. Необходим комплексный мультидисциплинарный подход к преодолению сложившихся барьеров. Улучшение координации, повышение качества диагностики и лечения, совершенствование систем учета и анализа данных, а также привлечение новых технологий могут стать ключевыми шагами на пути к улучшению здоровья населения региона.

Заключение

За время реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2019-2024гг произошли качественные изменения в организации службы медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО. Под руководством Минздрава России в сотрудничестве с НМИЦ обновлена нормативная база, регламентирующая оказание медицинской помощи данной группе больных, а также расширены возможности программ ЛЛО. В большинстве субъектов РФ сформирована маршрутизация и реализованы мероприятия по развитию системы медицинской помощи пациентам с СН в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Однако в ряде регионов сохраняются организационные барьеры. Комплексные изменения региональных систем медицинской помощи и формирование территориальных мультидисциплинарных команд позволят преодолеть сложившиеся барьеры.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1.Приказ Минздрава России от 15.03.2022 № 168н (ред. от 28.02.2024) "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2022 N 68288).

2.Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 11.11.2024) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

3.Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 29.05.2024) "О государственной социальной помощи".

4.Приказ Минздрава России от 29.09.2022 № 639н "Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70725).

Список литературы

1. Shahim B, Kapelios CJ, Savarese G, et al. Global Public Health Burden of Heart Failure: An Updated Review. Card Fail Rev. 2023;9:e11. doi: 10.15420/cfr.2023.05.

2. Поляков Д. С., Фомин И. В., Беленков Ю. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi: 10.18087/cardio.2021.4.n1628.

3. Crespo-Leiro MG, Anker SD, Maggioni AP, et al. Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF-LT): 1-year follow-up outcomes and differences across regions. Eur J Heart Fail. 2016;18(6):613-25. doi: 10.1002/ejhf.566. Erratum in: Eur J Heart Fail. 2017;19(3):438. doi: 10.1002/ejhf.772.

4. Соловьева А. Е., Ендубаева Г. В., Авдонина Н. Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность согласно кодам МКБ-10 в электронных медицинских записях Санкт-Петербурга: распространенность, нагрузка на систему здравоохранения, исходы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(3S):4621. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4621.

5. Звартау Н. Э., Соловьева А. Е., Ендубаева Г. В. и др. Анализ сведений о распространенности сердечной недостаточности, летальности и нагрузке на систему здравоохранения по данным кодирования в 15 субъектах Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2023;28(2S):5339. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5339. EDN YOUIRD.

6. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN WKIDLJ.

7. Ситникова М. Ю., Федотов П. А., Лясникова Е. А. и др. Современные принципы диагностики и лечения СН. Учебное пособие. СПб.: Инфо-ра; 2018. 100 с.

8. Xia J, Brownell NK, Fonarow GC, et al. New models for heart failure care delivery. Prog Cardiovasc Dis. 2024;82:70-89. doi: 10.1016/j.pcad.2024.01.009.

9. Виллевальде C. В., Соловьева А. Е., Звартау Н. Э. и др. Принципы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в системе управления сердечно-сосудистыми рисками: фокус на преемственность и маршрутизацию пациентов. Практические материалы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(3S):4558. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4558.

10. Шляхто Е. В. Классификация сердечной недостаточности: фокус на профилактику. Российский кардиологический журнал. 2023;28(1):5351. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5351. EDN RVHDCY.

Об авторах

Н. Э. ЗвартауРоссия

к.м.н., заместитель генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

С. В. Виллевальде

Россия

д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, заведующая кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

А. О. Конради

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, заведующая кафедрой организации, управления и экономики здравоохранения Института медицинского образования, заместитель генерального директора по научной работе; главный внештатный специалист кардиолог Северо-Западного федерального округа

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

И. Б. Туаева

Россия

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой Организации здравоохранения с психологией и педагогикой; главный внештатный специалист кардиолог Северо-Кавказского федерального округа

Владикавказ

Конфликт интересов:

нет

А. С. Галявич

Россия

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии; главный внештатный специалист кардиолог Приволжского федерального округа

Казань

Конфликт интересов:

нет

А. В. Хрипун

Россия

к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №1; главный внештатный специалист кардиолог Южного федерального округа

Ростов-на-Дону

Конфликт интересов:

нет

А. Е. Соловьева

Россия

к.м.н., заведующий отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Г. В. Ендубаева

Россия

врач-кардиолог, ведущий специалист, руководитель группы мониторинга специальных региональных программ, Службы по развитию регионального здравоохранения, Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

А. Э. Медведев

Россия

аспирант кафедры кардиологии Факультета подготовки кадров высшей квалификации Института медицинского образования, специалист группы мониторинга специальных региональных программ Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

А. М. Ерастов

Россия

к.м.н., ведущий специалист отдела мониторинга показателей регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

М. Вл. Дубинина

Россия

врач-кардиолог, специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Д. Н. Недбаева

Россия

специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения Службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Д. Ра. Даутов

Россия

аспирант кафедры кардиологии Факультета подготовки кадров высшей квалификации Института медицинского образования, врач-кардиолог отдела информационного обеспечения и телемедицины Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Е. В. Шляхто

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор; главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных округов, Херсонской и Запорожской областей

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

- За последние 6 лет в регионах Северо-Западного (СЗФО), Северо-Кавказского (СКФО), Приволжского (ПФО) и Южного федеральных округов (ЮФО) реализованы мероприятия по совершенствованию кардиологической службы под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации в сотрудничестве с Национальными медицинскими исследовательскими центрами.

- В 2024г компоненты медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью (СН) внедрены в СЗФО в 8 из 11 регионов, в СКФО и ПФО — во всех 7 и 14 регионах, соответственно, в ЮФО — в 7 из 8 регионов.

- Требуется дальнейшее развитие программ специализированной медицинской помощи пациентам с СН в регионах СЗФО, СКФО, ПФО и ЮФО с привлечением территориальных мультидисциплинарных команд для преодоления сложившихся барьеров.

Рецензия

Для цитирования:

Звартау Н.Э., Виллевальде С.В., Конради А.О., Туаева И.Б., Галявич А.С., Хрипун А.В., Соловьева А.Е., Ендубаева Г.В., Медведев А.Э., Ерастов А.М., Дубинина М.В., Недбаева Д.Н., Даутов Д.Р., Шляхто Е.В. Система организации медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском и Южном федеральных округах Российской Федерации: динамика за последние 6 лет и дальнейшие перспективы. Российский кардиологический журнал. 2025;30(3):6276. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6276. EDN: ZHDPXF

For citation:

Zvartau N.E., Villevalde S.V., Konradi A.O., Tuaeva I.B., Galyavich A.S., Khripoun A.V., Soloveva A.E., Endubaeva G.V., Medvedev A.E., Erastov A.M., Dubinina M.V., Nedbaeva D.N., Dautov D.R., Shlyakhto E.V. Management of health care for patients with heart failure in the Northwestern, North Caucasian, Volga and Southern Federal Districts of the Russian Federation: 6-year changes and future prospects. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(3):6276. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6276. EDN: ZHDPXF