ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель. Выявить ассоциацию полиморфного варианта INS/DEL гена ангиотензинпревращающего фермента (ACE) с острыми и отдаленными осложнениями плановых чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Материал и методы. В проспективное исследование включено 286 пациентов с хронической коронарной болезнью сердца, которым в соответствии с текущими рекомендациями была выполнена плановая эндоваскулярная реваскуляризация миокарда. У пациентов определяли полиморфный вариант INS/DEL (I/D) гена ACE с помощью полимеразной цепной реакции. Регистрировали острые перипроцедурные осложнения. Острое повреждение миокарда было выявлено у 30,4% пациентов. Острый инфаркт миокарда 4а типа развился у 3,1% пациентов. Существенное снижение скорости клубочковой фильтрации более чем на 30% от исходного значения в рамках острого перипроцедурного повреждения почек (ОПП) было диагностировано у 6,5% больных. Исходы плановых ЧКВ были оценены через 4 года посредством телефонного интервью. Смерть от сердечно-сосудистых причин составила 3,6%, смерть от любых причин — 5,1%. Острый коронарный синдром в течение периода наблюдения развился у 15,2%, острое нарушение мозгового кровообращения — у 5,4% пациентов. Тромбозы любых стентов (не только индексных) были выявлены у 10%, а рестенозы с сужением просвета сосуда ≥30% — у 21,8% пациентов. Статистический анализ проводился с помощью программы STATISTICA 10. Рассчитывали отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом.

Результаты. При анализе связи варианта I/D гена ACE с острыми и отдаленными осложнениями процедуры ЧКВ оказалось, что присутствие аллеля I связано с риском перипроцедурного ОПП (р=0,017; ОШ 2,627 (1,161-5,947)), а также отдаленных сердечно-сосудистых осложнений, таких как острый коронарный синдром (р=0,045; ОШ 1,610 (1,007-2,573)) и тромбоз стентов (р=0,01; ОШ 2,073 (1,178-3,650)). Присутствие генотипа II еще более увеличивает риск ОПП (р=0,029; ОШ 5,138 (1,022-25,824)), риск любых острых клинических осложнений ЧКВ (р=0,041; ОШ 1,996 (1,024-3,980)), а также повышает риск тромбоза стентов (р=0,018; ОШ 3,498 (1,178-10,392)).

Заключение. У больных хронической ишемической болезнью сердца носительство аллеля I и генотипа II полиморфизма I/D гена ACE ассоциировано с риском развития острых клинических осложнений плановых ЧКВ, перипроцедурного острого почечного повреждения, а также риском тромбоза стентов и развитием острого коронарного синдрома при сроке наблюдения 4 года после индексного ЧКВ.

Цель. Оценка уровня микроРНК (мРНК) -21, -22 -126, -221 у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с пограничными стенозами коронарных артерий (КА) в зависимости от сопутствующей патологии и гендерной принадлежности.

Материал и методы. Обследовано 37 больных со стабильной ИБС 1-3 функционального класса 49-59 лет с пограничными (40-70%) стенозами КА. Определение относительного уровня мРНК проводилось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Статистический анализ проводили с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.

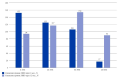

Результаты. Уровень мРНК-221 был выше в группе больных стабильной ИБС с пограничными стенозами КА с наличием метаболически неблагоприятного (нездорового) фенотипа ожирения (МНФО), но без сахарного диабета (СД) (р=0,042). Уровни мРНК-22 и мРНК-126 были выше в группе больных со стабильной ИБС с пограничными стенозами КА и СД (р=0,007 и р=0,034, соответственно). При анализе уровней мРНК больных стабильной ИБС в зависимости от пола без учета фенотипа, значения мРНК-21 и мРНК-221 были выше у мужчин (р=0,021 и р=0,014, соответственно). Изучение гендерных особенностей содержания мРНК применительно к различным фенотипам выявило повышение уровня мРНК-22 у мужчин при наличии МНФО и СД (р=0,048) и повышение уровня мРНК-126 у женщин при наличие сопутствующего СД в сравнении как с больными ИБС без МНФО и без СД (р=0,018), так и с больными ИБС с МНФО без СД (р=0,007).

Заключение. Изучение уровня мРНК у больных ИБС с пограничными стенозами КА представляет большой интерес и отражает перспективное направление диагностики исходя из коморбидной патологии.

Цель. Изучение вклада редких и низкочастотных вариантов генов ANGPTL3, ANGPTL4, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, LDLR, PCSK9, LPL при оценке риска ишемической болезни сердца (ИБС) в когорте российских пациентов с различным сердечно-сосудистым риском.

Материал и методы. Исследование проводилось на выборке из участников когортных и эпидемиологических исследований (n=2405). Было выполнено таргетное обогащение кодирующих последовательностей и экзон-интронных участков девяти генов ANGPTL3, ANGPTL4, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, LDLR, PCSK9, LPL. Генетическая диагностика была проведена методом секвенирования следующего поколения.

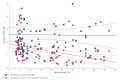

Результаты. ИБС была подтверждена у 267 пациентов (11%). После проведения генетической диагностики все пациенты были разделены на 3 группы: лица с ранее описанными генетическими вариантами, связанными с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) и/ или триглицеридов (ТГ); лица с генетическими вариантами, связанными со сниженным уровнем ХС ЛНП и/или ТГ; лица без генетических вариантов, связанных с уровнем ХС ЛНП и/или ТГ или с двумя или более вариантами с противоположными эффектами на уровень ХС ЛНП и/или ТГ. При проведении процедуры Каплана-Мейера выявлено, что группы достоверно различаются по накопленному риску развития ИБС (р<0,001 для лог-рангового критерия), максимальный риск был в группе 1, а минимальный риск в группе 2. При проведении регрессии Кокса было выявлено, что у лиц из группы 1 отношение рисков (ОР) развития ИБС выше в 2,63 раза (ОР =2,63; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,6-4,34; р<0,001), а у лиц из группы 2 ниже в 1,88 раза (ОР =0,53; 95% ДИ 0,3-0,98; р=0,042) по сравнению c лицами из группы 3 с поправкой на другие факторы риска ИБС: пол, возраст, факт курения, уровень ХС ЛНП и наличие артериальной гипертензии.

Заключение. Применение генетического тестирования у молодых пациентов позволяет выявить лиц с повышенным генетическим риском ИБС и сфокусировать проведение профилактических и лечебных мероприятий прежде всего для данной категории пациентов.

Цель. Оценить вклад полиморфных вариантов генов воспалительного ответа в предрасположенность к развитию ревматической болезни сердца (РБС).

Материал и методы. Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени у 251 пациента с РБС и у 300 условно здоровых доноров проведен анализ частоты встречаемости 18 полиморфных вариантов 8 генов, вовлеченных в воспалительный процесс.

Результаты. Выявлено, что гомозиготные генотипы TT полиморфного варианта rs1800871 (IL10) (p=0,02) и TT rs1800872 (IL10) (p=0,027), а также генотипы ТТ гена CRP (rs1205) (p=0,015) и GG варианта rs375947 (IL12RB) (p=0,037) являются рисковыми и ассоциированы с предрасположенностью к развитию РБС.

Заключение. Ассоциации полиморфных вариантов rs1800871 и rs1800872 гена IL10, rs1205 гена CRP и rs375947 гена IL12RB могут являться важным звеном патогенеза РБС и в дальнейшем могут быть использованы как биологические маркеры для персонифицированной оценки риска развития данной патологии.

Цель. Определить наличие ассоциаций вариабельных сайтов генов фиброгенеза с риском развития диастолической дисфункции (ДД) левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с эпикардиальным ожирением (ЭО).

Материал и методы. В исследование включен 101 мужчина с общим ожирением (Алтайский край) без сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и диагностированной ДД ЛЖ, из которых после определения толщины эпикардиального жира (тЭЖТ) сформировано 2 группы: с ЭО (ЭО+), тЭЖТ ≥7 мм, n=70 и 2 группа без ЭО (ЭО-), тЭЖТ <7 мм, n=31. Контрольная группа сформирована из жителей Кемеровской области соответствующего пола и возраста без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и без общего ожирения. Всем пациентам с помощью полимеразной цепной реакции определялись полиморфные варианты генов MMP9 rs17576, TGFB1 rs1800469, MMP3 rs6796620, MMP3 rs626750, MMP1 rs514921, LOC101927143 rs4290029, TIMP2 rs2277698. Спустя 4,7±0,3 лет всем пациентам с общим ожирением проводилась повторно эхокардиография для оценки ДД ЛЖ.

Результаты. Выявлено, что в группе с ЭО для rs626750 MMP3 в 2 раза чаще встречается носительство аллеля Т в гомозиготном состоянии (рецессивная модель наследования, р=0,0022). Через 4,7±0,3 лет ДД ЛЖ зарегистрирована у 18 пациентов в группе ЭО+ и у 2 из группы ЭО-. При проведении анализа моделей наследования, а также сравнения генотипов в группах пациентов с ЭО с развившейся ДД ЛЖ (n=20) и без ДД ЛЖ (n=78) выявлено, что у пациентов с ЭО и развившейся ДД ЛЖ в 3,4 раза чаще встречается носительство аллеля Т в гомозиготном состоянии (рецессивная модель наследования, р=0,02) для rs1800469 TGFB1.

Заключение. У пациентов с ЭО и развившейся ДД ЛЖ чаще встречается носительство аллеля Т rs1800469 TGFB1, что, вероятно, вносит вклад в формирование кардиофиброза и в развитие ДД ЛЖ по рецессивной модели наследования.

Цель. Изучить и сравнить генотип-фенотипические признаки у пациентов с некомпактной кардиомиопатией (НКМП) и дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), провести сравнительный анализ клинических исходов и 5-летней кумулятивной выживаемости пациентов с НКМП и ДКМП.

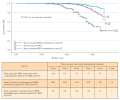

Материал и методы. В исследование включили 144 неродственных пациента с кардиомиопатией: НКМП (n=74) и ДКМП (n=70). Средний возраст — медиана 39 [30; 49] лет; фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 30,5 [24; 46]%; 96/66,7% мужчин. Комплексное клиническое обследование включало электрокардиографию, мониторирование по Холтеру, эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию сердца, коронароангиографию, ДНК-диагностику (NGS+Sanger), каскадный семейный скрининг и косегрегационный анализ. Для оценки клинических исходов группу НКМП разделили на 2 подтипа в соответствии с исходной систолической функцией ЛЖ (НКМП с фенотипом ДКМП — 50 лиц с ФВ ЛЖ ≤49%; и изолированная НКМП — 24 пациента с ФВ ЛЖ ≥50%). Неблагоприятные события — кардиоваскулярная смерть, трансплантация сердца (ТС), устойчивая желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, успешная сердечно-легочная реанимация, мозговые тромбоэмболические осложнения (ТЭО) — приняты в качестве комбинированной конечной точки (кКТ). Период наблюдения составил 62 мес. (медиана).

Результаты. Среди пациентов с ФВ ЛЖ ≤49% при 5-летнем наблюдении кКТ достигли 37 (74,0%) лиц из 50 пациентов с фенотипом НКМП/ДКМП и 41 (58,6%) пациент из 70 лиц с ДКМП; из 24 пациентов с НКМП при ФВ ЛЖ ≥50% (медиана ФВ =56 [51; 61]%) кКТ достигли 2 (8,3%) больных (χ2=28,8; р=0,001). В группе НКМП/ДКМП с ФВ ЛЖ ≤49% выявлен более высокий уровень патогенных генетических вариантов (64% vs 41,4%/ДКМП vs 29,2%/НКМП; χ2=11,4; р=0,003), цереброваскулярных ТЭО (χ2=11,8; р=0,003) и ТС (χ2=10,6; р=0,005). Результаты анализа 5-летней выживаемости (Каплана-Майера) продемонстрировали худший прогноз НКМП с ФВ ЛЖ ≤49% по сравнению с ДКМП (log rang: χ2=11,5; p=0,001) и изолированной НКМП (log rang: χ2=17,02; p=0,0001). Ген-позитивность в общей когорте (n=144) также была ассоциирована с худшим прогнозом (log rang: χ2 =5,38; p=0,02).

Заключение. В представленном исследовании пациенты с дилатационным подтипом НКМП показали худший прогноз по сравнению с ДКМП и изолированной НКМП. Прогрессирование сердечной недостаточности и мозговые ТЭО были самыми распространенными осложнениями у пациентов с НКМП/ДКМП.

Цель. Исследовать роль молекулярных биомаркеров, потенциально влияющих на формирование и прогрессирование хронической сердечной недостаточности (ХСН) с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) при неокклюзирующем коронарном атеросклерозе.

Материал и методы. Обследовано 48 пациентов с впервые выявленной СНсФВ на фоне необструктивного поражения коронарного русла. В 1 группу (n=31) вошли больные с I-II функциональным классом (ФК) ХСН и во 2 (n=17) — c III ФК ХСН; контрольную группу составили пациенты без сердечной недостаточности (n=17). Оценивали содержание N-концевого фрагмента промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2 (sST2), показатели диастолической дисфункции и коронарный резерв.

Результаты. Содержание NT-proBNP у больных 1 группы на 45% превышало показатели 2 группы (р<0,001). Средние уровни sST2 не превышали референсные значения, значимо превышали показатель группы контроля (р<0,001). Резерв коронарного кровотока (CFR) снижался (p<0,001) в зависимости от тяжести ХСН. Выявлены отрицательные ассоциации уровней sST2 с фракцией выброса левого желудочка, septal e’ и CFR; NT-proBNP с CFR.

Заключение. СНсФВ на фоне неокклюзирующего коронарного атеросклероза "запускается" фактически за счет прогрессирующего нарушения эндотелиальной функции, влияющей на снижение коронарного и миокардиального резервов, диастолическую функцию, гиперпродукцию гуморальных факторов, инициирующих периваскулярный фиброз и апоптоз кардиомиоцитов.

Цель. Изучить распространенность гипоответа на терапию статинами и ее влияние на развитие сердечной недостаточности (СН) среди пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении после острого коронарного синдрома (ОКС) в краткосрочном наблюдении.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторной медицинской документации 400 пациентов, взятых на диспансерное наблюдение в БУЗОО "Клиническом кардиологическом диспансере" г. Омска после ОКС. Была назначена оптимальная медикаментозная терапия, в рамках льготного обеспечения лекарственными препаратами по Программе 1Н, включающая в т.ч. высокодозовую терапию аторвастатином (80 мг/сут.). Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) оценивался исходно и через 1 и 12 мес. терапии. Гипоответ на статины определялся как процент снижения уровня ХС ЛНП 14; значение индексированного объема левого предсердия >34 мл/м2) функции левого желудочка.

Результаты. Распространенность гипоответа среди пациентов составила 107 случаев (26,8%). В зависимости от первоначального ответа на терапию пациенты были распределены в две группы: группа 1 (гипоответ, n=107), группа 2 (более выраженный ответ, n=293). Через 1 мес. диспансерного наблюдения у пациентов в группе гипоответа наблюдался более высокий уровень ХС ЛНП — 2,4 [2,2; 2,9] ммоль/л (Me [25; 75%]) vs результатов группе ответчиков — 2,0 [1,7; 2,5] ммоль/л (р>0,05). Не обнаружено разницы в частоте госпитализаций по поводу повторного ОКС в сравниваемых группах, а также в частоте новых случаев СН между группами.

Заключение. Частота гипоответа на терапию статинами составила 26,8% случаев, что потребовало коррекции гиполипидемической терапии с целью профилактики повторных сердечно-сосудистых событий атеросклеротического генеза. Учитывая известный плейотропный эффект статинов, способных вмешиваться в патогенез СН, а также противоречивость имеющихся на сегодняшний день результатов исследований, требуются дальнейшие проспективные долгосрочные исследования.

У пациентов с исходно повышенным уровнем креатинфосфокиназы фракции МВ (КФК-МВ) его повышение после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) может быть обусловлено не только дополнительным повреждением, но и естественным высвобождением при состоявшемся инфаркте миокарда. Поэтому предлагается оценивать КФК-МВ относительно исходных значений.

Цель. Сравнить динамику показателя КФК-МВ после реперфузии миокарда относительно исходных значений с оценкой относительно верхней границы нормы (ВГН) для оптимального подхода к определению реперфузионного повреждения миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом.

Материал и методы. Одноцентровое наблюдательное исследование проведено с участием 90 пациентов, госпитализированных с диагнозом острый коронарный синдром. Пациентам дважды выполнялся биохимический анализ крови на КФК-МВ и определялась его динамика относительно исходного значения и ВГН.

Результаты. Между временем ишемии и динамикой КФК-МВ относительно исходных значений наблюдается средняя отрицательная корреляционная связь. При этом показатель отношения КФК-МВ после операции к ВГН никак не связан с временем ишемии. Как показал ковариационный анализ, динамика КФК-МВ, определенная относительно исходных значений, на 20% зависит от времени ишемии. Особенности индивидуальной анатомии коронарного русла, локализация инфаркт-связанной артерии и последующая процедура реперфузии в совокупности на 27% объясняют динамику КФК-МВ после операции. При включении в ковариационный анализ отношение КФК-МВ к ВГН, все перечисленные выше факторы теряют статистическую значимость.

Заключение. Таким образом, для более точной оценки реперфузионного повреждения миокарда после ЧКВ необходимо опираться не на ВГН, а на исходные значения КФК-МВ. У пациентов с левым типом кровоснабжения миокарда, а также при локализации инфаркта в бассейне правой или передней межжелудочковой артерий наблюдается незначительная динамика маркера. Напротив, более выраженная динамика наблюдается у пациентов с извитыми коронарными артериями и при имплантации 2-х и более стентов. При этом оценка КФК-МВ относительно ВГН не связана с временем ишемии и не зависит от клинико-ангиографических характеристик и тактики операции.

Цель. Оценить предсказательную значимость антропометрических индексов в отношении риска развития инфаркта миокарда (ИМ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ожирением, перенесших коронарное стентирование.

Материал и методы. В исследование включено 229 пациентов с диагнозом ИБС: стенокардия напряжения II-IV функционального класса, госпитализированных в стационар для выполнения планового чрескожного коронарного вмешательства со стентированием. Медиана возраста составила 55±7,5 лет. В зависимости от наличия ожирения по критериям Всемирной организации здравоохранения (1999) пациенты были распределены на 2 группы. В 1 группу вошли 107 пациентов с ожирением, во 2 группу 122 пациента без ожирения. Пациентам выполняли измерение окружности талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ), вычисляли отношение ОТ/ОБ. Определяли показатели липидного спектра (общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛВП), ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП). Рассчитывали следующие индексы: индекс массы тела, индекс висцерального ожирения, индекс инсулинорезистентности (ИР) (HOMA-IR), индекс ИР METS-IR, индекс ТГ/глюкоза, индекс накопления продуктов липидов, соотношение ТГ/ХС ЛВП, метаболический индекс.

Результаты. В группе больных с ожирением установлены более высокие значения ХС (р<0,001), ТГ (р<0,001), ХС ЛНП (р=0,006), снижение ХС ЛВП (р<0,001). При сравнительном анализе метаболических индексов было показано, что все индексы значимо различались в обеих группах. С целью определения критических значений для количественных предикторов были построены ROC-кривые с определением пороговых значений, увеличивающих вероятность развития ИМ после коронарной реваскуляризации. Показано, что только индекс ИР METS-IR обладает прогностической значимостью. Установлено, что значение индекса METS-IR >48,16 является предиктором риска развития ИМ у пациентов с ИБС и ожирением (площадь под ROC-кривой 0,653, чувствительность — 75%, специфичность — 64,39%; 95% доверительный интервал: 0,587-0,716; p=0,045).

Заключение. В нашем исследовании мы продемонстрировали значимость нового индекса ИР METS-IR. Установлено, что значение METS-IR >48,16 является предиктором риска развития ИМ у пациентов с ИБС и ожирением, перенесших коронарную реваскуляризацию (площадь под ROC-кривой 0,653, чувствительность — 75%, специфичность — 64,39%).

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

По данным эпидемиологических исследований, в России отмечается тенденция к росту внезапной сердечной смерти (ВСС), в т.ч. среди лиц молодого, трудоспособного возраста. Ведущим механизмом развития ВСС у молодых пациентов, в т.ч. с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, признаны нарушения ритма и проводимости сердца. При этом наиболее трагичными являются случаи первой и единственной манифестации ВСС у детей и лиц молодого возраста без структурной патологии сердца. В статье представлен краткий анализ генетических причин жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости сердца у молодых, обобщение современных возможностей персонифицированного диагностического подхода с позиций ранней сердечно-сосудистой профилактики. Своевременная генетическая диагностика риска ВСС позволяет выявлять предрасположенность к развитию фатального события задолго до его возникновения, что способствует своевременному проведению превентивных мероприятий в рамках стратегии высокого сердечно-сосудистого риска и вторичной профилактики, сохранению трудоспособности, творческой и социальной активности пациентов молодого возраста, повышению качества жизни.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

В обзоре литературы проведен анализ научных исследований, посвященных влиянию генетических особенностей пациентов на восстановление сократительной способности миокарда после острого инфаркта. Приведены данные о влиянии генетических особенностей пациентов на заживление инфарцированного миокарда, процесс ремоделирования, восстановление сократительной способности сердца. Применение генетических методов при обследовании пациентов и дальнейший учет индивидуальных особенностей при назначении терапии позволит реализовать персонализированный подход к каждому больному. Это повысит эффективность проводимых лечебных мероприятий и позитивно скажется на прогнозе заболевания.

Недавние исследования в области секвенирования РНК единичных клеток улучшили понимание структуры субпопуляции иммунных клеток при атеросклерозе. С помощью новых технологий выявлены новые субпопуляции иммунных клеток, участвующих в атеросклерозе. Кроме того, появился относительно распространенный и сильный фактор сердечно-сосудистого риска: клональный гемопоэз с неопределенным потенциалом, возникающий в результате накопления соматических мутаций в течение жизни с формированием популяций мутантных клонов циркулирующих лейкоцитов. Лица с таким состоянием имеют высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт, вне зависимости от традиционных факторов риска. В данном обзоре освещаются последние данные в области исследования клеточной гетерогенности клеток иммунной системы при атеросклерозе, а также роль клонального гемопоэза в его развитии.

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) у пациентов с разнообразной сердечно-сосудистой патологией — грозное осложнение, вклад в развитие которого могут вносить как факторы среды, так и генетические факторы, представления о которых необходимы для определения тактики лечения и прогнозирования течения заболевания. В статье представлен краткий обзор исследований генетических предикторов ОНМК, в частности ассоциации полиморфного аллельного варианта rs2230806 гена ABCA1 и риск развития ОНМК у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Целенаправленных исследований ассоциаций полиморфизма rs2230806 гена ABCA1 с цереброваскулярными заболеваниями в Российской Федерации, кроме исследований в нашем университете, обнаружить не удалось.

В статье представлен литературный обзор, посвященный изучению взаимосвязи генетических вариаций полиморфизмов генов FGA, FGB, F2, F5, PAI, ITGA2 с развитием тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Делаются выводы о том, что генетически детерминированными факторами развития ТЭЛА в большей степени являются мутации генов F2, F5, PAI, ITGA2. Имеется положительная корреляция между наличием сочетанных генетических мутаций и развитием ТЭЛА. Изучение аллельного полиморфизма генов гемостаза позволяет прогнозировать заболевания, ассоциированные с нарушениями системы гемостаза, в т.ч. и с ТЭЛА.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств у взрослых. Клинические рекомендации Минздрава России

ISSN 2618-7620 (Online)