КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

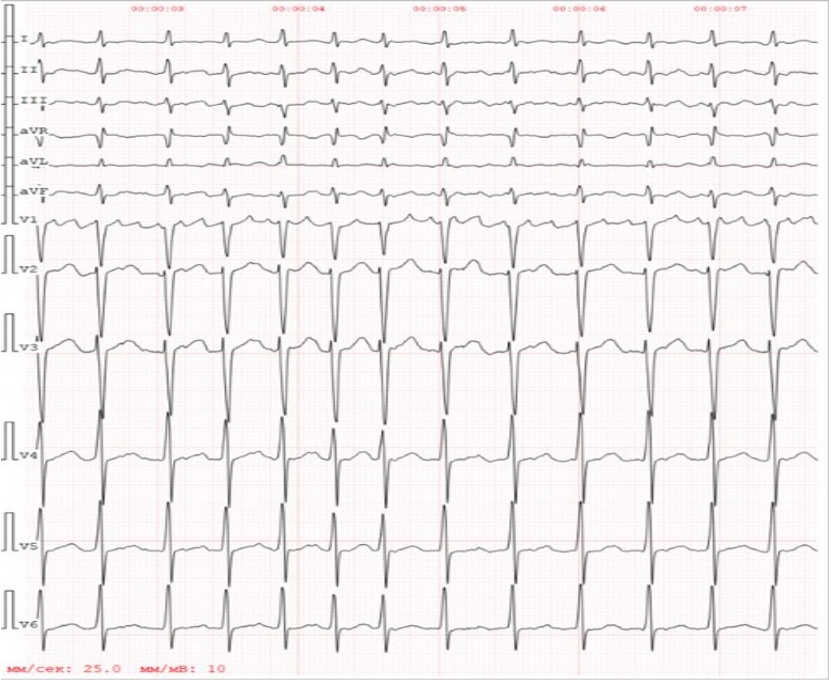

- Синдром Огдена — очень редкое, ранее не описанное в России заболевание, которое связанно с патологией в гене NAA10 и характеризуется сочетанием психоневрологических и скелетных нарушений и различными сердечно-сосудистыми изменениями, включая врожденные пороки сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма и проводимости.

- В некоторых случаях синдром Огдена может сочетаться с синдромом удлиненного интервала QT и остановкой сердца.

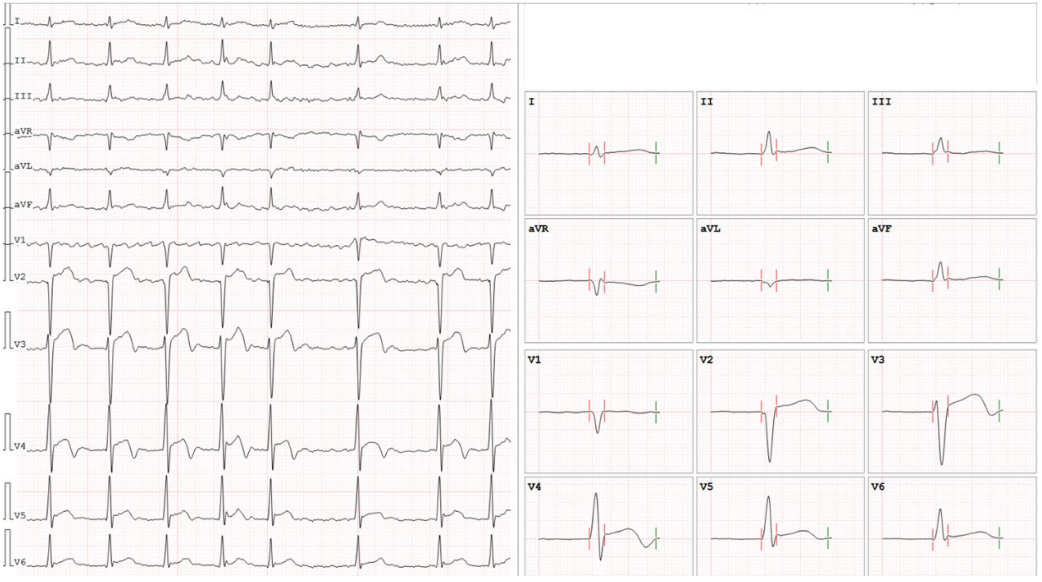

Введение. В статье представлено клиническое наблюдение за ребенком с синдромом удлиненного интервала QT и особенностями строения скелета, лицевыми аномалиями и умственной отсталостью. Этот симптомокомплекс явился проявлением ранее не описанного в России заболевания, наследуемого Х-сцеплено — синдрома Огдена, связанного с мутацией в гене NAA10.

Краткое описание. Молекулярно-генетическое обследование подтвердило мутацию (p.Tyr43Ser) в этом гене, которая также обнаружена у родной сестры и матери ребенка. В процессе наблюдения, во время проведения наркоза у мальчика произошла остановка сердца, обусловленная резкой брадикардией и асистолией, в связи с чем пациенту имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.

Дискуссия. Синдром Огдена — заболевание, ассоциированное с мутациями в гене NAA10, которое может оставаться нераспознанным. Выраженные психоневрологические симптомы могут длительное время маскировать кардиологические проявления заболевания, включая синдром удлиненного интервала QT, нарушения ритма и проводимости, которые могут проявляться опасными жизнеугрожающими аритмиями и внезапной смертью.

- Метастатическое поражение сердца необходимо рассматривать в качестве возможной причины острого коронарного синдрома, особенно у пациентов, имеющих анамнез онкологических заболеваний.

- Магнитно-резонансная томография сердца является ключевым методом при дифференциальной диагностике причин повреждения миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом без обструкции коронарных артерий.

- Современная иммунотерапия эффективна в отношении регресса метастазов меланомы в сердце и позволила улучшить прогноз пациентов с прогрессирующей меланомой.

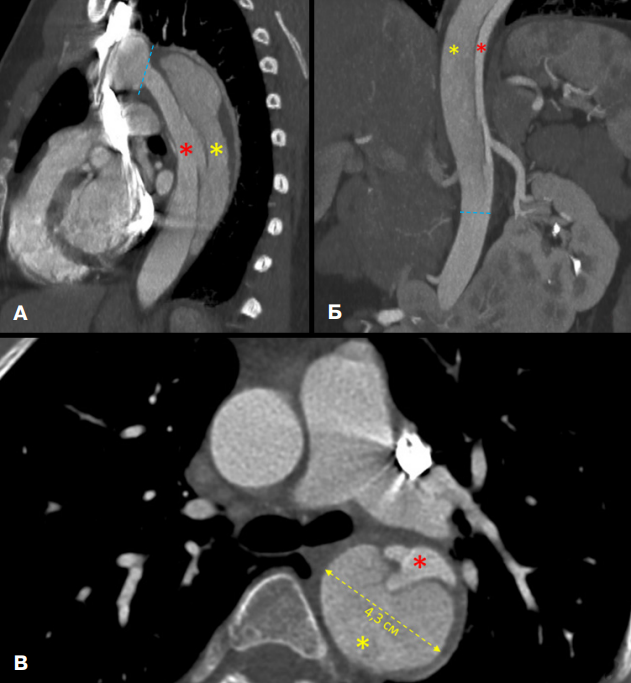

Введение. Клинические проявления опухолей сердца неспецифичны и могут быть схожи с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из наиболее частых источников вторичных опухолей сердца является меланома. Диагностика метастатического поражения сердца при меланоме представляет сложности ввиду преимущественно бессимптомного течения.

Описание случая. Представлен клинический случай, описывающий редкое клиническое проявление меланомы под маской острого инфаркта миокарда у пациента 51 года, перенесшего 5 лет назад иссечение меланомы кожи плеча, лимфаденэктомию и иммунотерапию ниволумабом. Пациенту назначена комбинированная иммунотерапия ниволумабом и ипилимумабом. Контрольное обследование (магнитно-резонансная томография сердца, позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) через 3 мес. продемонстрировало значительный регресс размеров и метаболической активности опухолевых очагов как в сердце, так и в других органах.

Дискуссия. Несмотря на преимущественно бессимптомное течение, метастатическое поражение сердца при меланоме может проявляться болевым синдромом в грудной клетке, ишемическими изменениями на электрокардиограмме и повышением уровня кардиоспецифических ферментов, что создает картину острого коронарного синдрома. Представленный случай демонстрирует высокую эффективность комбинированной иммунотерапии в достижении регресса метастазов меланомы в сердце и других органах.

- Синдром Шерешевского-Тернера — генетически детерминированная патология, характеризующаяся полиморфизмом врожденных аномалий развития с преимущественным вовлечением эндокринной и сердечно-сосудистой систем, что обусловливает необходимость комплексного междисциплинарного ведения пациентов.

- Представлен клинический случай 32-летней пациентки с генетически верифицированным синдромом Шерешевского-Тернера и развившимся расслоением аорты тип III по DeBakey, подтвержденный данными инструментальных и лабораторных исследований.

- Поддержание высокого уровня клинической настороженности среди врачей всех специальностей в отношении специфических рисков для конкретных генетических синдромов и потенциальных триггерных факторов острых сосудистых событий является ключевым элементом для раннего выявления жизнеугрожающих состояний, оперативного выбора экстренной тактики и минимизации летальных исходов.

Введение. Синдром Шерешевского-Тернера (сШ-Т) представляет собой генетическую патологию, обусловленную полной или частичной моносомией по X-хромосоме. Для данного заболевания характерен полиморфизм врожденных пороков развития, с преимущественным вовлечением эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Пациенты с сШ-Т демонстрируют более высокие показатели заболеваемости и смертности в сравнении с общей популяцией, что диктует необходимость комплексного междисциплинарного подхода к их ведению.

Краткое описание. В статье представлен клинический случай пациентки с генетически подтвержденным сШ-Т (кариотип 45,X), у которой прижизненно диагностировано осложнение — расслоение аорты (тип III по Дебейки), что стало возможным благодаря комплексному обследованию. В работе детально описаны характерные фенотипические проявления, особенности клинической картины и течения заболевания, анализ факторов риска, примененные методы лабораторной и инструментальной диагностики и подходы к лечебной тактике.

Дискуссия. Ключевой задачей ведения пациентов с врожденными генетическими заболеваниями соединительной ткани является поддержание высокого уровня клинической настороженности среди врачей всех специальностей. Критически важным представляется не только осознание специфических рисков, ассоциированных с генетическим синдромом, но и тщательная оценка потенциальных триггерных факторов, способных спровоцировать острое сосудистое событие. Оперативное предположение и верификация жизнеугрожающих состояний, к числу которых относится расслоение аорты, определяют выбор неотложной лечебной тактики и могут предотвратить летальный исход.

- Яд некоторых видов змей обладает прокоагулянтным действием и может давать атипичную картину отравления, приводя в т.ч. к кардиальным осложнениям.

- Специфические ангинозные жалобы пациентов в нестандартных клинических ситуациях должны немедленно инициировать диагностику и помощь согласно стандартам ведения пациентов с инфарктом миокарда.

- Точный патогенез коронарного тромбоза, возникшего после укуса змеи, остается открытым для дискуссии.

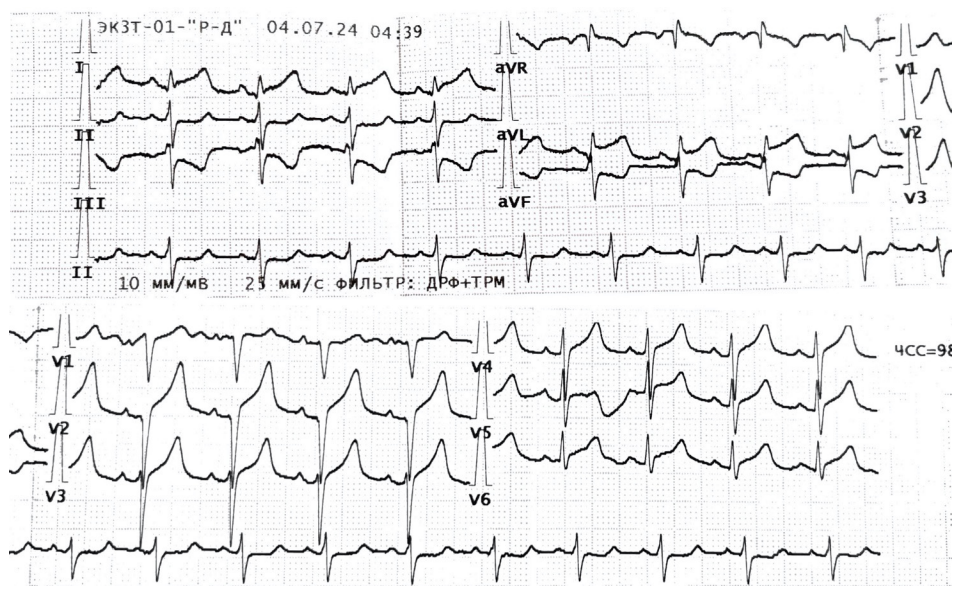

Введение. Ядовитые змеи — редкое явление на территории европейской части Российской Федерации, и тем не менее каждый год регистрируются случаи укусов. В этой статье представлен клинический случай коронарного тромбоза и инфаркта миокарда у пациента без предшествующего атеросклероза коронарных артерий, вследствие укуса ядовитой змеи (Vipera berus).

Краткое описание. Пациент 42 лет был доставлен в приемное отделение сосудистого центра бригадой скорой помощи с типичными ангинозными жалобами, возникшими после укуса неизвестной змеи. На электрокардиограмме зарегистрирована элевация сегмента ST с соответствующими реципрокными изменениями. Пациент был подан в рентгеноперационную, где обнаружен тромбоз коронарных артерий без подлежащего атеросклероза. Попытки тромбоаспирации оказались неэффективны и вмешательство было прекращено. В дальнейшем диагноз инфаркта миокарда был подтвержден лабораторно и инструментально, состояние пациента оставалось стабильным, медикаментозная терапия соответствовала современным рекомендациям лечения инфаркта миокарда. Дальнейшее течение заболевания прошло без осложнений. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 10 день болезни.

Дискуссия. Клинический случай, редкий для территории России, но не единственный в мировой практике. По запросу "myocardial infarction after snakebite", "myocardial infraction associated with snakebite" в базе Pubmed доступно описание 24 клинических случаев, большая часть которых описана на территории эндемичных районов, преимущественно Азии. Яд некоторых змей обладает доказанной прокоагулянтной активностью, что подтверждают отдельные исследования и описание схожих клинических случаев. Однако однозначно исключить синдром Коуниса в этих обстоятельствах не представляется возможным, что оставляет точный патогенез коронарного тромбоза, возникшего после укуса змеи, открытым для обсуждения.

- Представлен кинический случай эндомиокардита Леффлера (ЭЛ) с поражением обоих желудочков сердца на фоне гиперэозинофильного синдрома у 20-летней пациентки без явных этиологических факторов.

- Особенностью диагностического поиска стало "случайное" выявление тромбоза желудочков сердца при ультразвуковом исследовании плевральных полостей, выполненном на 8-е сутки после первичной эхокардиографии.

- Отмечена необходимость создания регистра пациентов с ЭЛ, маршрутизации пациентов в специализированные центры и организации диспансерного наблюдения мультидисциплинарной командой.

- Целью представленного случая является повышение информированности врачей об этой редкой патологии, поскольку своевременная диагностика и раннее начало терапии определяют отдаленный прогноз пациентов с ЭЛ.

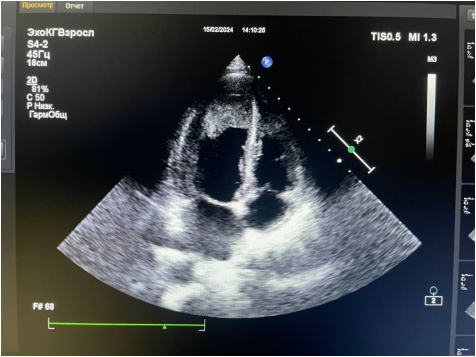

Введение. Эндокардит Леффлера (ЭЛ) — редкая форма рестриктивной кардиомиопатии, характеризующаяся инфильтрацией эндокарда и миокарда эозинофилами с последующей дегрануляцией, образованием внутрисердечных тромбов и фиброзом. Фиброз приводит к прогрессирующей сердечной недостаточности (СН), в терминальной стадии требующей трансплантации сердца.

Краткое описание. Представлен клинический случай 20-летней пациентки с ЭЛ, дебютировавший с болями в груди, одышкой, слабостью, субфебрилитетом и выраженной эозинофилией (эозинофилы до 50%, лейкоцитоз до 48×109/л). Диагностический поиск причин эозинофилии (эозинофильный лейкоз, гемобластозы, паразитарные инфекции, системные заболевания) результатов не дал. На фоне нарастающей СН и снижения фракции выброса левого желудочка до 35% пациентка была переведена в федеральный центр. Консервативная терапия привела к компенсации СН, и показаний к трансплантации сердца не было. В течение последующего года наблюдались повторные госпитализации в федеральные центры, сохранялись слабость, одышка при физической нагрузке, митральная недостаточность III степени и персистирующая эозинофилия. Отсутствие постоянного лечащего врача и курирующей медицинской организации затрудняло наблюдение.

Дискуссия. Представляется целесообразным создание регистра пациентов с ЭЛ, маршрутизация пациентов в специализированные центры и организация диспансерного наблюдения мультидисциплинарной командой.

Данный случай подчеркивает важность ранней диагностики и своевременного лечения ЭЛ для улучшения прогноза, а также необходимость повышения осведомленности врачей о данной патологии.

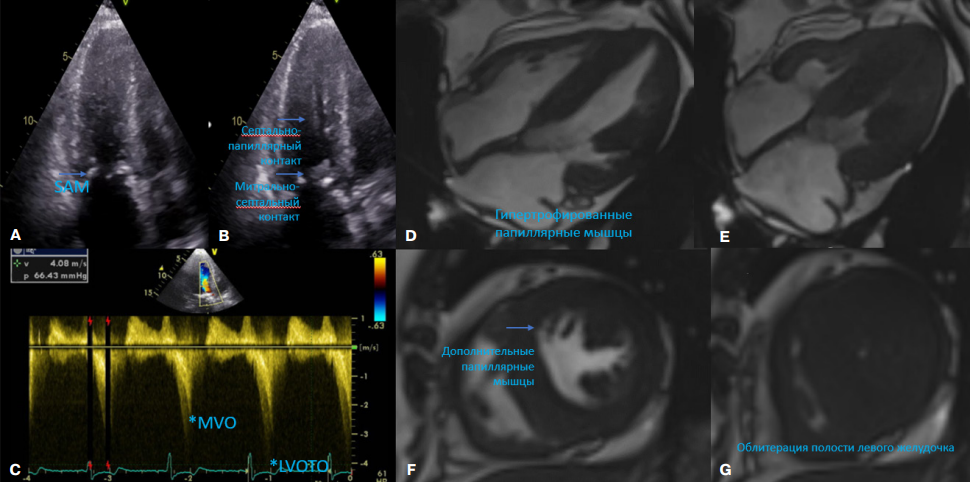

- Болезнь Фабри (БФ) с преимущественным поражением сердца может имитировать гипертрофическую кардиомиопатию и сопровождаться обструкцией выносящего тракта и даже средне-желудочковой обструкцией.

- Мировой опыт септальной редукции у пациентов с БФ ограничен лишь описанием случаев и небольшими сериями.

- Насколько нам известно, нами представлен первый случай этаноловой септальной аблации у пациента с БФ и многоуровневой обструкцией.

- Продемонстрирована безопасность и эффективность этаноловой септальной аблации у пациента с БФ.

- Накопление опыта подобных процедур будет способствовать аккумулированию знаний относительно их эффектов на клинические показатели и параметры мультимодальной визуализации и, вероятно, улучшению исходов в этой популяции.

Введение. Болезнь Фабри (БФ) может имитировать гипертрофическую кардиомиопатию и сопровождаться обструкцией выносящего тракта левого желудочка или средне-желудочковой обструкцией. В случае наличия у пациента внутриполостной обструкции и рефрактерной к медикаментозной терапии сердечной недостаточности может быть рассмотрена септальная редукция.

Краткое описание. Нами представлен случай этаноловой септальной аблации (ЭСА) у пациента женского пола с генетически подтвержденной БФ и симптоматической многоуровневой внутриполостной обструкцией. Ей проведена транскатетерная ЭСА с последующим устранением средне-желудочковой обструкции и обструкции выносящего тракта левого желудочка. Гемодинамический эффект сохранялся в течение последующих 3 мес. наблюдения.

Дискуссия. Наш случай иллюстрирует факт, что ЭСА может быть эффективной и безопасной в устранении обструкции у пациентов с БФ при условии дальнейшего наблюдения за внутрисердечной гемодинамикой.

- Представлены различные тактики выполнения транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК) у пациенток с синдромом малого объема левого желудочка.

- Предложено изменение порядка и степени выполнения баллонной вальвулопластики для предупреждения развития объемной перегрузки левого желудочка.

- Различные стратегии управления состоянием пациентов можно использовать как рекомендации к модификации процедуры ТИАК.

Современные методы лечения тяжелого стеноза аортального клапана включают в себя не только открытую хирургическую операцию, но и малоинвазивную транскатетерную имплантацию аортального клапана (ТИАК). Однако, несмотря на уменьшение перипроцедурных осложнений ТИАК с увеличением опыта хирургов, остается до конца не освещенной проблема вмешательств у пациентов с синдромом малого объема левого желудочка.

Известно, что при прогрессировании аортального стеноза левый желудочек может претерпевать концентрическое ремоделирование с гипертрофией миокарда, что приводит к уменьшению не только ударного объема, но и развитию диастолической дисфункции из-за увеличения ригидности стенки. Как результат, такой фенотип левого желудочка, особенно в сочетании с высокой легочной гипертензией, слабо устойчив к гемодинамическим перегрузкам, что несет повышенный риск интраоперационной летальности. В нашей работе представлены 3 клинических случая проведения ТИАК у схожих пациентов с малым объемом левого желудочка, в которых использованы различные модификации алгоритмов вмешательства.

- В первом случае у больного развился миокардит, предположительно бактериальный, осложненный фибрилляцией предсердий, кардиогенным шоком, остановкой кровообращения.

- Во втором случае миокардит у больного манифестировал под маской острого коронарного синдрома.

- В обоих случаях эндомиокардиальная биопсия не проводилась, а постановка диагноза и соответствующее лечение проводились на основании клинических данных и исключения других причин кардиомиопатии.

Миокардиты, ввиду гетерогенности проявлений и, достаточно часто, непредсказуемости течения, являются одной из самых сложных для своевременной диагностики групп заболеваний в современной кардиологии. При этом воспалительные заболевания миокарда часто имеют тяжелое течение, требующее госпитализации, мониторинга и лечения в отделении реанимации, протезирования витальных функций — применения механической поддержки кровообращения, временной электрокардиостимуляции, искусственной вентиляции легких, заместительной почечной терапии и т.д. В работе представлен опыт лечения пациентов, поступивших в ММКЦ "Коммунарка" с клиникой острой левожелудочковой недостаточности и нарушениями ритма, обусловленными развитием миокардита различной этиологии. Освещен подход к первоначальной терапии и дифференциальной диагностике основных причин данных состояний.

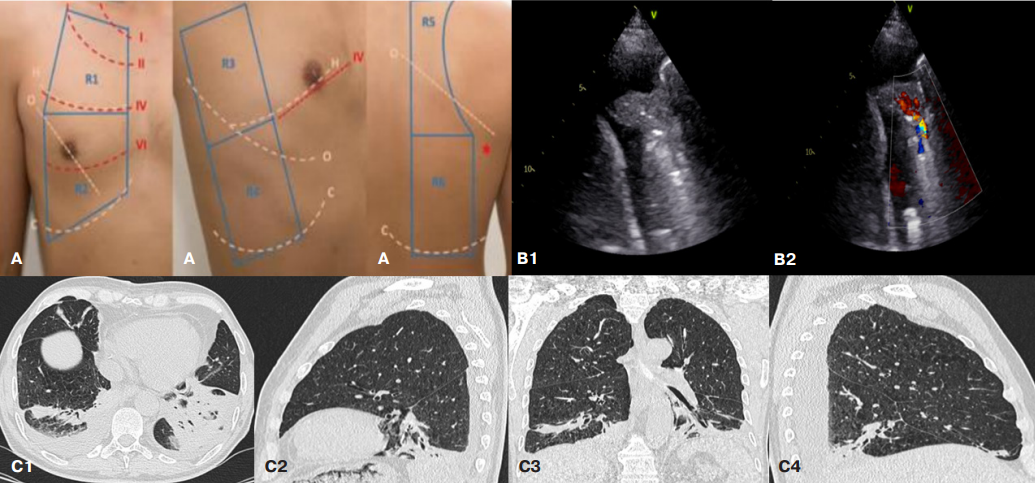

- Представленные клинические случаи демонстрируют возможности ультразвукового исследования легких с цветным допплеровским картированием для диагностики нозокомиальной пневмонии после коронарного шунтирования.

- Профиль консолидации легочной ткани размерами >20 мм с усиленным легочным кровотоком наряду с проявлениями синдрома системной воспалительной реакции перспективен в качестве критерия послеоперационной нозокомиальной пневмонии.

Введение. До настоящего времени не разработаны диагностические критерии нозокомиальной пневмонии после открытых операций на сердце, чувствительность и специфичность общепринятых критериев не изучена, их наличие может быть обусловлено рядом других причин, связанных с хирургической травмой. Рентгенологическое исследование лёгких не всегда выявляет данное осложнение на фоне послеоперационных изменений органов грудной клетки. Фокусное ультразвуковое исследование лёгких с использованием режима цветного допплеровского картирования представляется перспективным методом верификации пневмонии у данной категории пациентов, не уступающим компьютерной томографии.

Краткое описание. Представлены три клинических случая применения ультразвукового исследования, демонстрирующих характерные и нехарактерные для нозокомиальной пневмонии изменения паренхимы лёгких.

Дискуссия. Фокусное ультразвуковое исследование лёгких с цветным допплеровским картированием кровотока является информативным и безопасным лучевым методом диагностики пневмонии у пациентов, перенёсших открытое хирургическое вмешательство на сердце.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

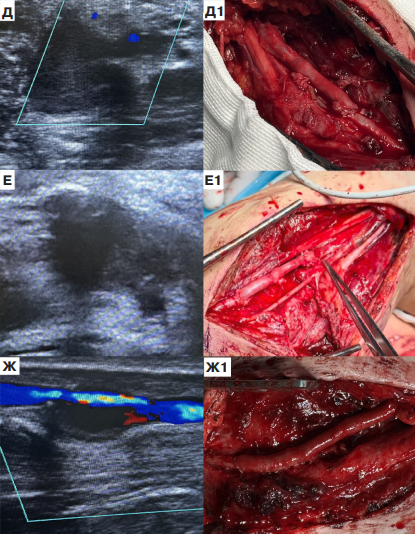

Цель. Провести анализ результатов хирургического лечения пациентов с псевдоаневризмами периферических артерий после осколочного ранения в условиях военно-полевого госпиталя зоны специальной военной операции.

Материал и методы. За период с 01.02.2025 по 01.07.2025 было выполнено 15 реконструктивных операций по поводу посттравматических аневризм периферических артерий. Все пациенты мужчины в возрасте до 44 лет. Сроки диагностики аневризмы всегда превышали 21 сут., что обусловлено отсутствием какой-либо специфичной симптоматики этой патологии. В 73,3% при ранении развивалось кровотечение, которое было остановлено наложением давящей повязки или жгута. Через 19,5±3,5 сут. после ранения, в результате роста аневризмы, прогрессирования периваскулярного отека и воспаления, в 80% случаев проявляются симптомы нейропатии периферических нервов. Результаты. У 80% диаметр псевдоаневризмы достигал 3-5 см. Во всех случаях определялся пристеночный тромбоз ее полости. У 1 пациента выявлено наличие артериовенозной фистулы. Локализацией псевдоаневризмы была: 26,7% подмышечная артерия, 20% плечевая артерия, 13,3% подколенная артерия, 13,3% задняя большеберцовая артерия, 13,3% поверхностная бедренная артерия, 6,7% лучевая артерия, 6,7% глубокая бедренная артерия. У 53,3% выполнено аутовенозное протезирование реверсированной большой подкожной веной, 46,7% резекция участка артерии с анастомозом "конец-в-конец". Во всех случаях осложнений зафиксировано не было. Через 19,5±2,5 сут. после операции нейропатия регрессировала у 7 пациентов из 12. Пациенты с оставшейся неврологической симптоматикой эвакуировались на следующие этапы реабилитации. Остальные вернулись к военной службе.

Заключение. При наличии осколочного ранения конечностей необходимо рутинно проводить ультразвуковое исследование сосудов с целью поиска признаков бессимптомной псевдоаневризмы. Выбор техники операции всегда должен быть персонифицированным, с учетом топографических особенностей поражения. Выраженный рубцовый процесс и близкое расположение периферических нервов создают технические сложности при выделении артерий и удалении аневризмы.

ISSN 2618-7620 (Online)