Перейти к:

Эндокардит Леффлера у молодой пациентки с поражением обоих желудочков. Клинический случай

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6389

EDN: HSPJQG

Аннотация

Введение. Эндокардит Леффлера (ЭЛ) — редкая форма рестриктивной кардиомиопатии, характеризующаяся инфильтрацией эндокарда и миокарда эозинофилами с последующей дегрануляцией, образованием внутрисердечных тромбов и фиброзом. Фиброз приводит к прогрессирующей сердечной недостаточности (СН), в терминальной стадии требующей трансплантации сердца.

Краткое описание. Представлен клинический случай 20-летней пациентки с ЭЛ, дебютировавший с болями в груди, одышкой, слабостью, субфебрилитетом и выраженной эозинофилией (эозинофилы до 50%, лейкоцитоз до 48×109/л). Диагностический поиск причин эозинофилии (эозинофильный лейкоз, гемобластозы, паразитарные инфекции, системные заболевания) результатов не дал. На фоне нарастающей СН и снижения фракции выброса левого желудочка до 35% пациентка была переведена в федеральный центр. Консервативная терапия привела к компенсации СН, и показаний к трансплантации сердца не было. В течение последующего года наблюдались повторные госпитализации в федеральные центры, сохранялись слабость, одышка при физической нагрузке, митральная недостаточность III степени и персистирующая эозинофилия. Отсутствие постоянного лечащего врача и курирующей медицинской организации затрудняло наблюдение.

Дискуссия. Представляется целесообразным создание регистра пациентов с ЭЛ, маршрутизация пациентов в специализированные центры и организация диспансерного наблюдения мультидисциплинарной командой.

Данный случай подчеркивает важность ранней диагностики и своевременного лечения ЭЛ для улучшения прогноза, а также необходимость повышения осведомленности врачей о данной патологии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хайрутдинова Г.М., Шакирзянова Л.А. Эндокардит Леффлера у молодой пациентки с поражением обоих желудочков. Клинический случай. Российский кардиологический журнал. 2025;30(10S):6389. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6389. EDN: HSPJQG

For citation:

Khairutdinova G.M., Shakirzyanova L.A. Loeffler endocarditis in a young patient with biventricular involvement. A case report. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(10S):6389. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6389. EDN: HSPJQG

Введение

Эозинофильный эндокардит Леффлера (ЭЛ), также известный как эозинофильное поражение эндокарда или эозинофильный фибропластический эндокардит, представляет собой редкую и потенциально жизнеугрожающую форму рестриктивной кардиомиопатии. Впервые взаимосвязь между выраженной эозинофилией, кардитом и поражением различных органов была описана Вильгельмом Леффлером в 1936г.

Эндемическими регионами для ЭЛ являются тропические широты Африки, Азии и Южной Америки. Заболевание преимущественно встречается у мужчин в возрасте 20-50 лет, чаще у лиц африканского происхождения и с низким социально-экономическим статусом1.

ЭЛ является одним из наиболее тяжёлых проявлений гиперэозинофильного синдрома (ГЭС) с преимущественным поражением сердца. Кардиальное вовлечение наблюдается примерно у 50-60% пациентов с ГЭС. Диагностическими критериями ГЭС являются стойкое повышение абсолютного количества эозинофилов в периферической крови (>1500/мкл) на протяжении более 6 мес. и наличие признаков поражения одного или нескольких органов при отсутствии других известных причин эозинофилии.

Этиологически различают два основных варианта ГЭС:

- Миелопролиферативный вариант (М-вариант), обу-словленный клональной пролиферацией эозинофилов.

- Лимфоцитарный вариант (L-вариант), связанный с гиперпродукцией интерлейкина-5 (IL-5) аномальной субпопуляцией Т-клеток [1].

У пациентов с ЭЛ клиническая картина может быть разнообразной и неспецифичной: потеря массы тела, лихорадка, кашель, кожные высыпания, а также симптомы застойной сердечной недостаточности (СН). Кардиальное вовлечение на начальных этапах может протекать бессимптомно или проявляться признаками как правожелудочковой, так и левожелудочковой недостаточности: отёки, набухание яремных вен, крепитация в лёгких, III тон, систолический шум на верхушке сердца (при вовлечении митрального клапана (МК)).

Системная эмболия — частое и опасное осложнение ЭЛ, способное привести к инфаркту мозга, почек, селезёнки и других органов. На эхокардиографии (ЭхоКГ) возможно обнаружение пристеночных тромбов и рестриктивного типа диастолической дисфункции при сохраненной систолической функции, особенно на ранних стадиях заболевания.

Патогенетически ЭЛ обусловлен инфильтрацией миокарда и эндокарда эозинофилами с последующей их дегрануляцией. Это приводит к токсическому повреждению тканей, формированию внутрисердечных тромбов, поражению подклапанных структур и прогрессированию фиброза с развитием клапанной недостаточности и рестриктивной кардиомиопатии [2].

Классически выделяют три стадии заболевания:

- Некротическая (ранняя) стадия:

Возникает на фоне выраженной гиперэозинофилии и характеризуется системными проявлениями (лихорадка, лимфоаденопатия, спленомегалия, потеря веса, легочные инфильтраты, поражения кожи и сетчатки), а также признаками острого миокардита. Возможно развитие бивентрикулярной СН и аритмий, включая полиморфную желудочковую тахикардию.

- Тромботическая стадия:

Связана с формированием пристеночных тромбов в полостях сердца и риском системной эмболии, что может приводить к инфарктам головного мозга, селезёнки, почек и других органов.

- Фиброзная (поздняя) стадия:

Характеризуется развитием рестриктивной кардиомиопатии, клапанной регургитации и прогрессирующей СН. Эта стадия плохо поддаётся медикаментозной терапии, а в терминальных случаях единственным радикальным методом лечения остаётся трансплантация сердца [3].

Диагностика эозинофильного миокардита включает как неинвазивные, так и инвазивные методы визуализации наряду с ГЭС. Первым этапом, как правило, служит стандартная и расширенная ЭхоКГ, применяемая также при дальнейшем наблюдении для оценки прогноза и эффективности терапии. Магнитно-резонансная томография сердца позволяет детально оценить анатомию и функцию камер, выявить отёк миокарда, фиброз и внутриполостные тромбы. В отдельных случаях для оценки кардиального и внесердечного поражения при ГЭС целесообразно использование компьютерной томографии и позитронной эмиссионной томографии с [ 18F]-фтордезоксиглюкозой. При высоком клиническом подозрении на ЭЛ и недостаточной информативности неинвазивной визуализации может быть показана эндомиокардиальная биопсия [4].

Лечение ЭЛ направлено на подавление эозинофильного воспаления, профилактику тромбообразования и прогрессирования поражений органов. Основу терапии составляют системные глюкокортикостероиды (ГКС), обеспечивающие быстрый клинико-лабораторный ответ [5]. При резистентности к ГКС, выраженном поражении жизненно важных органов или невозможности снижения дозы преднизолона, показано добавление цитостатиков или иммунодепрессантов (метотрексат, азатиоприн, циклофосфамид) [6][7]. Одним из стероидсберегающих препаратов, применяемых при гиперэозинофильных состояниях, является гидроксимочевина, особенно при наличии миелопролиферативного варианта или устойчивой эозинофилии [8]. У пациентов с тяжёлым течением возможно назначение таргетной терапии, в частности моноклональных антител к IL-5 (меполизумаб) [9][10]. При наличии внутрисердечных тромбов обязательна антикоагулянтная терапия [11]. В отдельных случаях рассматривается проведение трансплантации костного мозга.

Учитывая, что своевременная диагностика ЭЛ и раннее назначение терапии имеют решающее значение для улучшения прогноза, целью представленного клинического случая является повышение информированности врачей об этой редкой патологии.

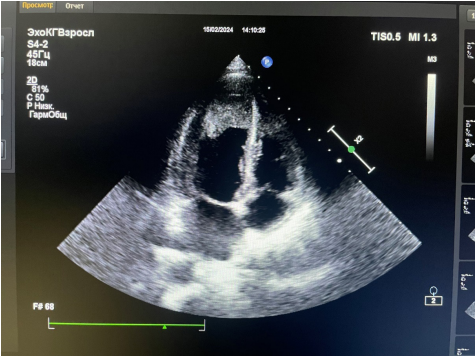

Рис. 1. Фото трансторакальной ЭхоКГ от 15.02.2024. Апикальная позиция.

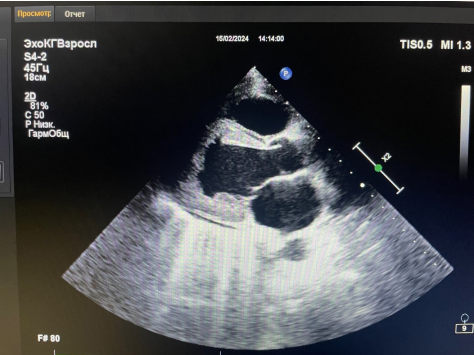

Рис. 2. Фото трансторакальной ЭхоКГ от 15.02.2024. Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ.

Клинический случай

Информация о пациенте

Пациентка К., 20 лет, городская жительница, студентка, дочь медицинского работника, 07.02.2024 в частном порядке обратилась в многопрофильный стационар с жалобами на колющие боли в груди, затрудненное дыхание, слабость, периодический субфебрилитет.

Со слов, общая слабость, утомляемость, одышка при ходьбе, боли за грудиной появились с осени 2023г, связывала с интенсивной учебой.

Осенью наблюдалось 2 эпизода острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с повышением температуры, в декабре — ОРВИ с гнойной ангиной.

05.02.2024 повышение температуры, тахикардия до 110-120 уд./мин, слабость, выраженная одышка, жидкий стул до 8 раз в сут.

Временная шкала

|

День 1-2 |

Амбулаторное обращение в стационар (07.02.2024). ЭКГ: нарушение реполяризации желудочков. ЭхоКГ: Незначительный пролапс створки митрального клапана. НМК 0-I степени. ФВ ЛЖ 65%. СДЛА 15 мм рт.ст. Данных за ВПС не выявлено. ОАК (08.02.2024): лейкоцитоз 48×109/л, эозинофилия до 50%. УЗИ ОБП (08.02.2024): спленомегалия (122×46 мм) |

|

День 7-9 |

Поступление в гематологическое отделение городской больницы (13.02-15.02.2024). Стернальная пункция: в миелограмме бласты 0,6%, эозинофилы 45%. Эозинофильный лейкоз исключен. ЭхоКГ (15.02.2024): лоцируется разрастание эндокарда, выстилающее верхушку ЛЖ с переходом на передне-боковую стенку размерами 36×36 мм с поражением задней створки МК, разрастание эндокарда в полости ПЖ у верхушки — ЭЛ? Гипокинез верхушки с незначительным снижением ФВ ЛЖ 53%. Недостаточность МК III степени (объем ЛП 38 мл), трикуспидального клапана II степени. Признаки умеренной легочной гипертензии, СДЛА 38 мм рт.ст. Пограничный гидроперикард (рис. 1, 2) |

|

День 9-15 |

Перевод в многопрофильный стационар (ОРИТ, кардиология, кардиохирургия) с диагнозом: Гиперэозинофильный синдром. Острый миокардит? КТ ОБП: Незначительный асцит. Гепатомегалия. КТ ОГК: Признаки интерстициального отека легких, незначительный двухсторонний гидроторакс. Повторная ЭхоКГ (15.02.2024): разрастание эндокарда ЛЖ и ПЖ — эндокардит Леффлера? ФВ ЛЖ 53%. НМК 3 ст., НТК 2 ст. СДЛА 38 мм рт.ст. Пограничный гидроперикард. Иммуноблот — антитела негативные. По ОАК от 15.02.2024: лейкоциты 40,4×109/л, эритроциты 3,65×1012/л, гемоглобин 100 г/л, гематокрит 29,5%, сегментоядерные нейтрофилы 38%, эозинофилы 56%, моноциты 1%, лимфоциты 5%, тромбоциты 204×109/л. По БАК от 15.02.2024: тропонин — 2915 пг/мл, СРБ 71,2 мг/л, Д-димер 3530 нг/мл, натрийуретический пептид 1039,10 пг/мл. Начало терапии СН, модифицирующей заболевание |

Сокращения: БАК — биохимический анализ крови, ВПС — врожденный порок сердца, КТ ОБП — компьютерная томография органов брюшной полости, КТ ОГК — компьютерная томография органов грудной клетки, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие, МК — митральный клапан, НМК — недостаточность митрального клапана, НТК — недостаточность трикуспидального клапана, ОАК — общий анализ крови, ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии, ПЖ — правый желудочек, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, СН — сердечная недостаточность, СРБ — С-реактивный белок, УЗИ ОБП — ультразвуковое исследование органов брюшной полости, ФВ — фракция выброса, ЭКГ — электрокардиография, ЭЛ — эндокардит Леффлера, ЭхоКГ — эхокардиография.

Госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии.

|

Период |

Название препарата, доза, путь введения |

Наблюдение за пациентом |

|

День 9 |

Преднизолон 90 мг 3 раза/сут. в/в |

Состояние средней тяжести. По шкале RASS 0 баллов, по шкале ВАШ 0 баллов, по шкале Глазго 15 баллов. Одышки в покое, болей в груди нет. АД 90/60 мм рт.ст., ЧСС 123 уд./мин, ЧДД 18 в мин, SpO2 96%, t 36,1 C |

|

Эноксопарин 0,4 мл п/к 2 раза/сут. |

||

|

Экоклав (амоксициллин 875 мг + клавулановая кислота 125 мг) 1 табл 2 раза/сут. per os |

||

|

Спиронолактон 50 мг 1 табл. per os |

||

|

Фуросемид 20 мг в/в струйно, далее per os |

||

|

Эмпаглифлозин 10 мг 1 раз/сут. |

||

|

Бисопролол 1,25 мг 1 раз/сут. |

||

|

Ингаляция увлажненного О2 |

Сокращения: АД — артериальное давление, в/в — внутривенно, ЧДД — частота дыхательных движений, ЧСС — частота сердечных сокращений, SpO2 — сатурация крови кислородом.

16.02.2024 переведена в кардиологическое отделение, 19.02.2024 в кардиохирургическое отделение, где продолжено лечение.

|

Период |

Название препарата, доза, путь введения |

Наблюдение за пациентом |

|

16.02-19.02.2024 |

Преднизолон 120 мг в/в капельно 1 раз/сут. |

Обследована на наличие вирусов в крови: ПЦР на цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус простого герпеса 1/2, токсоплазмоз, ПЦР к новой коронавирусной инфекции, ПЦР ОРВИ комплекс — отрицательно. Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственность не отягощена. Курение, употребление алкоголя и наркотиков отрицает. Пребывание в экзотических странах, контакт с инфекционными пациентами отрицает. По ЭхоКГ: отрицательная динамика: появление разрастания эндокарда по боковой стенке ПЖ, увеличение митральной недостаточности и объема ЛП, нарастание СДЛА (48 мм рт.ст.). ФВ ЛЖ 53%. В связи с отсутствием улучшения состояния пациентки было принято решение о ее переводе в Республиканскую клиническую больницу для дообследования и лечения |

|

Эноксопарин 0,4 мл 2 раза/сут., п/к |

||

|

Экоклав 875/125 мг по 1 таб. 2 раза/сут. |

||

|

Бисопролол 1,25 мг 1 раз/сут. |

||

|

Эмпаглифлозин 10 мг 1 раз/сут. |

||

|

Омепразол 20 мг 2 раза/сут. |

||

|

Спиронолактон 50 мг 1 раз/сут. |

||

|

Фуросемид 20 мг 2 раза/сут. per os |

Сокращения: в/в — внутривенно, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие, ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, ПЖ — правый желудочек, п/к — подкожно, ПЦР — полимеразная цепная реакция, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, ФВ — фракция выброса, ЭхоКГ — эхокардиография.

20.02-21.02.2024 гематологическое отделение, 21.02-22.02.2024 — отделение реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы.

|

День 15-17 |

Перевод в Республиканскую клиническую больницу. Анализ крови: СРБ 6 мг/л, гемоглобин 108 г/л, лейкоциты 33×109/л, эозинофилы 29,6%, тромбоциты 401×109/л, антитромбин III 98%. Стернальная пункция (21.02.2024): в миелограмме бласты 0,8%, эозинофилы 18,8%. Трепанобиопсия (21.02.2024): Микроскопическое описание: Фиброз отсутствует. Клеточность около 70%. Отношение миелоидные/эритроидные клетки 5/1. Большинство миелоидных клеток представлено сегментоядерными. Количество мегакариоцитов не повышено, средних размеров, около половины содержат гиподольчатое ядро. Костные бакли не утолщены. Паратрабекулярное пространство занято адипоцитами. Заключение: идиопатический гиперэозинофильный синдром? Проточная цитометрия костного мозга (21.02.2024): данных за лимфопролиферативное заболевание не получено. Цитогенетическое исследование: аномалий не выявлено. Молекулярно-генетические исследования: не обнаружены. РКТ ОГК (20.02.2024): РКТ-признаки альвеолярного отека легких, выпота в полости перикарда и плевральных полостях, пристеночных тромботических масс ЛЖ и ПЖ. РКТ ОБП с в/в контрастированием (21.02.2024): РКТ-признаки гепатомегалии, жидкости в малом тазу. ЭхоКГ (21.02.2024): Снижение ФВ ЛЖ до 35%, НМК 3-4 ст., НТК 2 ст. СДЛА 41 мм рт.ст. Гидроперикард. Терапия: метилпреднизолон 1000 мг № 3, преднизолон 65 мг/сут., эноксапарин натрия 1,2 мг/сут., фуросемид 20 мг/сут., верошпирон 100 мг/сут., метопрололсукцинат 50 мг/сут., каптоприл 6,25 мг/сут. Состояние без улучшения |

|

День 18-32 |

Перевод в ОРИТ столичного федерального центра (23.02.2024). КТ ОГК с контрастным усилением (24.02.2024): отек легких, расширение камер сердца, тромбоз верхушки ЛЖ. МРТ сердца с контрастированием (24.02.2024): Данных за ВПС и магистральных сосудов нет. ФВ ЛЖ 47%. Тромб верхушки ЛЖ. Жидкость в перикарде. НМК. ПЦР: ДНК CMV: 1,7×103 (N), ДНК EBV: <1×103 (N), ДНК HHV 6: не обнаружено. ДНК HSV I, II: не обнаружено |

Сокращения: ВПС — врожденный порок сердца, КТ ОГК — компьютерная томография органов грудной клетки, ЛЖ — левый желудочек, МРТ — магнитно-резонансная томография, НМК — недостаточность митрального клапана, НТК — недостаточность трикуспидального клапана, ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии, ПЖ — правый желудочек, ПЦР — полимеразная цепная реакция, РКТ ОБП — рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости, РКТ ОГК — рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, СРБ — С-реактивный белок, ФВ — фракция выброса, ЭхоКГ — эхокардиография.

Продолжение терапии основного заболевания и СН.

|

Период |

Название препарата, доза, путь введения |

Наблюдение за пациентом |

|

День 18-32 |

Спиронолактон 25 мг 1 табл. per os |

При поступлении состояние тяжелое, обусловленное СН. АД 100/60 мм рт.ст., ЧСС 110 уд./мин, t 36,6 °C. При выписке состояние удовлетворительное. АД 100/60 мм рт.ст., ЧСС 96 уд./мин, t 36,6 °C |

|

Метилпреднизолон 4 мг 13 табл. per os |

||

|

Дапаглифлозин 10 мг 1 табл. per os |

||

|

Валсартан+сакубитрил 25 мг 2 раза/сут. per os |

||

|

Валганцикловир 450 мг 1 раз/сут. per os |

||

|

Флюконазол 150 мг 1 раз/сут. per os |

||

|

Надропарин кальция 0,2 мл п/к, 2 раза/сут. |

||

|

Фуросемид 40 мг в/в, 1 раз/сут. |

||

|

Иммуновенин 25 мг в/в, 1 раз/сут. |

||

|

Меропенем 1 г 3 раза/сут., в/в |

Сокращения: АД — артериальное давление, в/в — внутривенно, п/к — подкожно, СН — сердечная недостаточность, ЧСС — частота сердечных сокращений.

В период наблюдения и лечения отмечалась положительная динамика: по данным ЭхоКГ от 04.03.2024 улучшение глобальной сократимости миокарда левого желудочка (ЛЖ) (фракция выброса (ФВ) 62%), уменьшение размеров тромботических масс в области верхушки ЛЖ с максимальной толщиной 7-8 мм с переходом на передне-боковую стенку, уменьшение недостаточности МК до 2 степени, трикуспидального клапана до 1 степени, ликвидация легочной гипертензии (систолическое давление в легочной артерии 28 мм рт.ст.). Сохраняется незначительный гидроперикард (50 мл). В плевральных полостях жидкости нет.

По лабораторным данным от 04.03.2024: снижение уровня лейкоцитов до 12,8×109/л, эозинофилов до 13,9%, повышения уровня гемоглобина до 115 г/л.

С компенсацией СН в стабильном состоянии пациентка выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства.

|

День 190 (6 мес. 8 дней) |

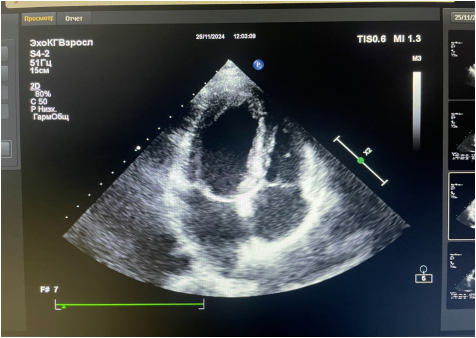

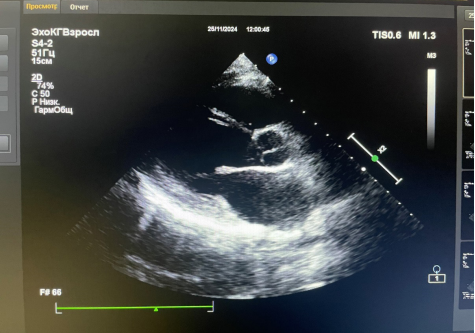

Амбулаторное обращение. Жалоб нет. АД 105/60 мм рт.ст. ЧСС 80 уд./мин. ЭхоКГ: разрастание эндокарда верхушки и передне-боковой стенки ЛЖ с распространением на заднюю створку МК. Рестрикция задней стенки МК. НМК 3 ст., НТК 2 ст. Расширение ЛП. ФВ ЛЖ 53%. СДЛА 38 мм рт.ст. (рис. 3, 4). Поддерживающая терапия: метилпреднизолон 4 мг 3 таблетки в сут. |

|

День 301-310 (9 мес. 27 дней) |

Госпитализация в федеральный центр |

|

ОАК: лейкоциты 13×109/л, эозинофилы 8,1%. Иммунохимия: BNP: 23,6 (норма <100) |

|

|

ЭхоКГ (04.12.2024): расширение ЛП. ФВ ЛЖ 65%, ФВ ПЖ 52% (по FAC). НМК 2 ст. НТК 0-1 ст. Среднее давление в легочной артерии 19 мм рт.ст. Гидроперикард и гидроторакс не выявлены |

|

|

МРТ сердца (06.12.2024): МР-признаки диффузного эндомиокардиального фиброзного (поствоспалительного) поражения ЛЖ |

|

|

Биопсия миокарда ПЖ (10.12.2024): Гистологическая картина лимфоцитарного эндомиокардита в стадии развивающегося фиброза |

Сокращения: АД — артериальное давление, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие, МК — митральный клапан, МРТ — магнитно-резонансная томография, НМК — недостаточность митрального клапана, НТК — недостаточность трикуспидального клапана, ОАК — общий анализ крови, ПЖ — правый желудочек, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, ФВ — фракция выброса, ЧСС — частота сердечных сокращений, ЭхоКГ — эхокардиография, BNP — мозговой натрийуретический пептид.

Рис. 3. Фото трансторакальной ЭхоКГ от 25.11.2024. Апикальная позиция.

Рис. 4. Фото трансторакальной ЭхоКГ от 25.11.2024. Парастернальная позиция по длинной оси ЛЖ.

03.12-11.12.2024 — с целью дообследования и определения дальнейшей тактики лечения госпитализация в федеральный центр с диагнозом: Эозинофильный миокардит Леффлера. Недостаточность МК 2 степени.

Консилиум от 09.12.2024: Учитывая результаты исследований, показаний для хирургической коррекции порока МК не выявлено. С целью подтверждения диагноза, исключения течения острого миокардита, с учетом эндомиокардиального фиброзного поражения обоих желудочков, для определения дальнейшей тактики лечения рекомендована биопсия миокарда. Выставлен диагноз: эозинофильный ЭЛ.

|

Период |

Название препарата, доза, путь введения |

Наблюдение за пациентом |

|

День 301-310 |

Метилпреднизолон 4 мг 3 табл. per os |

При поступлении состояние удовлетворительное. АД 110/60 мм рт.ст., ЧСС 64 уд./мин |

|

Квадротерапия |

||

|

День 383-399 (1 год 1 мес.) |

Госпитализация в ревматологическое отделение клинической больницы (24.02.2025-12.03.2025) |

|

|

ОАК (25.02.2025): лейкоциты 11,3×109/л, гемоглобин 109 г/л, эозинофилы 4,9% |

||

|

БАК: С3 компонент комплемента 1,08 г/л (N 0,9-1,8), С4 компонента комплемента: 0,38 г/л (N 0,1-0,4), РФ 4 МЕ/мл, СРБ 1,3 мг/л, железо 4,2 мкмоль/л, ферритин 12 нг/мл. NT-proBNP: 576 пг/мл |

||

|

Иммунологическое исследование: криоглобулины — отр.; суммарные антитела к двухспиральной ДНК методом ИФА 1,79 RU (N 0-1,5); антитела к протеиназе-3 (cANCA) 1,14 ед./л (N 0-10); антитела к миелопероксидазе (pANCA) 3,5 ед./л (N 0-10) |

||

|

IgA 0,75 г/л (N 0,74); IgG 8,8 г/л (N 7-16); IgM: 2,09 (N 2,2-2,65) |

||

|

ЭхоКГ: ФВ ЛЖ 46%. Диастолическая дисфункция ЛЖ 2 типа (псевдонормальный тип). Расширение ЛП. НМК 3 ст., НТК 1-2 ст. СДЛА 40 мм рт.ст. Незначительный гидроперикард |

||

|

Гидроксикарбамид (гидроксиуреа) 500 мг 1 капс. 1 раз/сут. per os |

t 36,4 C, сатурация 99%. Состояние средней степени тяжести. Тоны сердца приглушены, ЧСС 70 уд./мин, систолический шум в проекции верхушки, АД 90/70 мм рт.ст. |

|

|

Преднизолон 5 мг 4 табл. per os |

||

|

Ривароксабан 20 мг 1 табл. per os |

||

|

Квадротерапия |

||

Сокращения: АД — артериальное давление, БАК — биохимический анализ крови, ИФА — иммуноферментный анализ, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие, НМК — недостаточность митрального клапана, НТК — недостаточность трикуспидального клапана, ОАК — общий анализ крови, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, СРБ — С-реактивный белок, ФВ — фракция выброса, ЧСС — частота сердечных сокращений, ЭхоКГ — эхокардиография, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Предварительный диагноз

С учетом жалоб, данных объективного осмотра, лабораторной и инструментальной диагностики, выставлен предварительный диагноз: Эозинофильный лейкоз? Бактериальный миокардит? Эозинофильный эндокардит Лёффлера (?), осложненный острой СН. Killip I. Недостаточность митрального клапана III степени, трикуспидального клапана II степени. Незначительный экссудативный перикардит. Двухсторонний плеврит. Асцит. Гепатомегалия. Гиперэозинофильный синдром. Гипохромная анемия I степени.

До получения результатов стернальной пункции, иммуноблота, исключение эозинофильного лейкоза и миокардита не представлялось возможным.

Клинический диагноз

Основное заболевание: Эозинофильный миокардит Лёффлера, осложненный острой левожелудочковой недостаточностью. Код по МКБ-10: D72.1.

Осложнения основного заболевания: Относительная недостаточность митрального клапана 3 степени. Недостаточность кровообращения 2А, функциональный класс 2. Тромб в ЛЖ и правом желудочке. Двусторонний гидроторакс.

Сопутствующие заболевания: Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма. Хронический бронхит.

Дифференциальная диагностика

Заболевание дебютировало выраженным лейкоцитозом (до 48×109/л) и эозинофилией (до 50%). В рамках диагностики исключены основные причины вторичной эозинофилии: паразитарные инфекции, аллергические и аутоиммунные заболевания, лекарственная реакция, саркоидоз, эозинофильный лейкоз.

Повторная ЭхоКГ выявила пристеночные тромбы, что потребовало исключения эндомиокардиального фиброза, амилоидоза, саркоидоза и миеломы. Диагноз ЭЛ подтверждён магнитно-резонансной томографией сердца.

Следует учитывать, что при эндомиокардиальной биопсии возможны ложноотрицательные результаты из-за очагового поражения.

По результатам проведенного обширного обследования в рамках гематологического профиля убедительных данных в пользу гемобластозов получено не было.

Не было получено данных в пользу системного васкулита, в т.ч. эозинофильного гранулематоза с полиангиитом: АНЦА (антитела к протеиназе-3 и к миелопероксидазе) не обнаружены.

Динамика и исходы

Несмотря на умеренные показатели воспаления, в условиях сохраняющейся эозинофилии и симптомов общего характера, пациентка 24.02.2025 повторно госпитализирована в ревматологическое отделение УКБ № 3 для оценки активности заболевания и коррекции базисной терапии. Предыдущая амбулаторная тактика расценена как недостаточно эффективная.

В УКБ № 3 выявлено повышение уровня N-концевого промозгового натрийуретического пептида до 4,4 норм, что свидетельствует о прогрессировании СН. Сохраняется недостаточность МК III степени, расширение левого предсердия. С учётом молодого возраста пациентки и риска развития побочных эффектов длительной терапии ГКС, рекомендовано добавление гидроксимочевины в дозе 500 мг/сут.

с целью стероидсберегающего эффекта с контролем

переносимости и дальнейшей титрацией дозы. В случае недостаточной эффективности гидроксимочевины рекомендовано рассмотреть начало генно-инженерной биологической терапии: препарат выбора — меполизумаб.

Пациентка привержена терапии, что отслеживается дистанционно с использованием средств связи (телефон, мессенджеры).

Обсуждение

ЭЛ — редкое эндомиокардиальное заболевание, обусловленное эозинофильной инфильтрацией миокарда и последующим фиброзом. Заболевание часто манифестирует неспецифическими симптомами: одышкой, болями в груди, субфебрилитетом, слабостью.

У пациентки 20 лет при первичном обращении выявлены выраженный лейкоцитоз и эозинофилия. На первичной ЭхоКГ патологии обнаружено не было. На 9-е сут. случайно при проведении ультразвукового исследования плевральных полостей выявлен тромбоз обоих желудочков сердца. Исходя из этого, целесообразно проведение повторных ЭхоКГ при неспецифических жалобах и норме при первичной ЭхоКГ. Дифференциальная диагностика включала эозинофильный лейкоз, паразитарные, аутоиммунные и аллергические заболевания — без выявления причины.

Подозрение на ЭЛ было подтверждено магнитно-резонансной томографией сердца. На фоне нарастания СН, снижения ФВ ЛЖ до 35% и тяжелой митральной недостаточности пациентка была переведена в столичный федеральный центр. Проведена комплексная терапия (стероиды, квадротерапия, антикоагулянты, противомикробные препараты), что позволило достичь компенсации состояния и избежать трансплантации сердца. Хотелось бы отметить положительный момент в оказании медицинской помощи — преемственность между федеральными и региональными лечебно-профилактическими учреждениями.

После купирования острого периода ЭЛ в течение более года наблюдения пациентка проходила обследование и лечение в профильных федеральных учреждениях. Были проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Диагноз ЭЛ был подтверждён, скорректирована терапия, даны развернутые рекомендации по медикаментозной терапии.

На амбулаторном этапе пациентка получала терапию высокими дозами ГКС (преднизолон), на фоне которой наблюдался положительный клинико-лабораторный ответ. Однако попытки снижения дозы преднизолона <20 мг/сут. оказались безуспешными из-за персистирующей эозинофилии (в пределах 0,55-2,47 тыс./мкл), что свидетельствует о сохраняющейся активности заболевания. Пероральный антикоагулянт — ривароксабан назначался и отменялся в течение периода наблюдения. Амбулаторная медикаментозная тактика была расценена как недостаточно эффективная. По данным ЭхоКГ, в сравнении с декабрём 2024г отмечается отрицательная динамика: снижение общей систолической функции ЛЖ (ФВ до 46%) за счёт диффузного гипокинеза, сохраняющееся систолическое давление в легочной артерии до 40 мм рт.ст., сохраняющаяся митральная регургитация III степени, увеличение размеров левого предсердия, визуализация подвижной гипоэхогенной структуры в проекции верхушки ЛЖ.

На фоне проводимой терапии нежелательные явления, связанные с применением ГКС, на момент описания не зарегистрированы, однако пациентка находится в группе высокого риска по развитию таких осложнений, остеопороз, метаболические нарушения и т.д.

С целью стероидсберегающего эффекта с учётом побочных эффектов длительной терапии ГКС, рекомендовано добавление гидроксимочевины в дозе 500 мг/сут. с контролем переносимости и дальнейшей титрацией дозы. В случае недостаточной эффективности гидроксимочевины рекомендовано рассмотреть начало генно-инженерной биологической терапии: препарат выбора — меполизумаб.

Вместе с тем в ходе наблюдения выявилась проблема в отсутствии лечащего врача, систематически курирующего пациентку по месту жительства, и мультидисциплинарной команды, включающей кардиолога, ревматолога, гематолога, кардиохирурга. Пациенты с редкими заболеваниями часто чувствуют себя отринутыми и потерянными в мире здравоохранения.

Пациентка нуждается в постоянном врачебном наблюдении, включающем регулярный лабораторный и инструментальный контроль, амбулаторное ведение, а при необходимости — стационарное лечение, включая экстренные госпитализации при обострении заболевания или развитии побочных эффектов терапии.

Мы надеемся, что насторожённость врачей в отношении данной патологии, надлежащее использование инвазивных и неинвазивных методов визуализации, сочетающих доступные методы с клиническими особенностями пациентов, приведет к ранней диагностике, более точному определению стадии заболевания и своевременному лечению ЭЛ, что может предотвратить необратимое повреждение миокарда при ЭЛ и неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Своевременное выявление ЭЛ затруднено из-за неспецифичности симптомов и ограниченной настороженности врачей. Заболевание требует мультидисциплинарного подхода, наблюдения в специализированных центрах, создания регистра пациентов с ЭЛ и маршрутизации на уровне системы здравоохранения. Клинический случай подчёркивает важность преемственности между региональными и федеральными учреждениями.

Заключение

Представленный клинический случай ЭЛ у молодой пациентки с выраженной гиперэозинофилией и вовлечением обоих желудочков сердца демонстрирует диагностические и терапевтические сложности при данной редкой патологии. Отсутствие постоянного лечащего врача и координирующего медицинского учреждения негативно сказывается на качестве оказания медицинской помощи. Своевременное выявление и мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с ЭЛ имеют решающее значение для улучшения прогноза. В этой связи представляется целесообразным создание федерального регистра пациентов с ЭЛ, а также организация диспансерного наблюдения в специализированных федеральных центрах с участием мультидисциплинарной команды специалистов.

Прогноз для пациента

В целом прогноз при ЭЛ остаётся неблагоприятным и во многом определяется локализацией и степенью поражения миокарда. Заболевание, как правило, прогрессирует медленно, сопровождаясь развитием правожелудочковой и левожелудочковой СН.

Ключевым фактором успешного ведения является раннее начало терапии, направленной на снижение уровня циркулирующих эозинофилов и коррекцию основного заболевания (преднизолон, иматиниб, α-интерферон). При этом обратное развитие фиброзных изменений миокарда невозможно, что подчёркивает критическую значимость ранней диагностики и своевременного начала агрессивной терапии до формирования необратимой рестрикции.

Пациентка страдает хроническим системным заболеванием высокой степени активности, характеризующимся прогрессирующим течением с вовлечением жизненно важных органов, включая сердечно-сосудистую систему, и высоким риском развития жизнеугрожающих осложнений. Учитывая ранний дебют заболевания, высокую активность ревматического процесса, необходимость в длительной иммуносупрессивной терапии, фертильный возраст пациентки и потенциально неблагоприятное влияние беременности на течение заболевания, общий прогноз остаётся неблагоприятным.

1 Mubarik A, Iqbal AM. Loeffler endocarditis: StatPearls [Internet]. 2020 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538279/.

Список литературы

1. Wang SA, Orazi A, Gotlib J, et al. The international consensus classification of eosinophilic disorders and systemic mastocytosis. Am J Hematol. 2023;98(8):1286-306. doi:10.1002/ajh.26966.

2. Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2015 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2015;90(11):1077-89.

3. Alderman EL. Non-infective endocardial disease. Cardiovascular Disease. 1999;1-7.

4. Polito MV, Hagendorff A, Citro R, et al. Loeffler’s Endocarditis: An Integrated Multimodality Approach. J Am Soc Echocardiogr. 2020;33(12):1427-41. doi:10.1016/j.echo.2020.09.002.

5. Mankad R, Bonnichsen C, Mankad S. Hypereosinophilic syndrome: cardiac diagnosis and management. J Am Coll Cardiol. 2016;67(9):113-22.

6. Roufosse FE. Hypereosinophilic syndrome: clinical features, pathophysiology, and treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2015;35(3):387-403.

7. Ogbogu PU, Bochner BS, Butterfield JH, et al. Hypereosinophilic syndrome: a multicenter, retrospective analysis of clinical characteristics and response to therapy. J Allergy Clin Immunol. 2009;124(6):1319-25.

8. Curtis C, Ogbogu P. Hypereosinophilic syndrome. Clin Rev Allergy Immunol. 2016; 50(2):240-51.

9. Rothenberg ME, Klion AD, Roufosse FE, et al. Treatment of hypereosinophilic syndrome with mepolizumab. N Engl J Med. 2008;358(12):1215-28.

10. Gleich GJ, Leiferman KM, Pardanani A, et al. Treatment of hypereosinophilic syndrome with monoclonal anti-interleukin-5 antibody. N Engl J Med. 2002;347(4):269-70.

11. Reiter A, Gotlib J. Myeloid neoplasms with eosinophilia. Blood. 2017;129(6):704-14.

Об авторах

Г. М. ХайрутдиноваРоссия

Гульнара Маратовна Хайрутдинова — зав. отделением функциональной диагностики, кардиолог.

Набережные Челны

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Л. А. Шакирзянова

Россия

=

Лилия Александровна Шакирзянова — врач функциональной диагностики.

Набережные Челны

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Дополнительные файлы

- Представлен кинический случай эндомиокардита Леффлера (ЭЛ) с поражением обоих желудочков сердца на фоне гиперэозинофильного синдрома у 20-летней пациентки без явных этиологических факторов.

- Особенностью диагностического поиска стало "случайное" выявление тромбоза желудочков сердца при ультразвуковом исследовании плевральных полостей, выполненном на 8-е сутки после первичной эхокардиографии.

- Отмечена необходимость создания регистра пациентов с ЭЛ, маршрутизации пациентов в специализированные центры и организации диспансерного наблюдения мультидисциплинарной командой.

- Целью представленного случая является повышение информированности врачей об этой редкой патологии, поскольку своевременная диагностика и раннее начало терапии определяют отдаленный прогноз пациентов с ЭЛ.

Рецензия

Для цитирования:

Хайрутдинова Г.М., Шакирзянова Л.А. Эндокардит Леффлера у молодой пациентки с поражением обоих желудочков. Клинический случай. Российский кардиологический журнал. 2025;30(10S):6389. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6389. EDN: HSPJQG

For citation:

Khairutdinova G.M., Shakirzyanova L.A. Loeffler endocarditis in a young patient with biventricular involvement. A case report. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(10S):6389. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6389. EDN: HSPJQG

JATS XML