Перейти к:

Результаты хирургического лечения пациентов с ложными аневризмами периферических артерий в военно-полевом госпитале зоны специальной военной операции

https://doi.org/10.15829/15604071-2025-6477

EDN: ZVJANP

Аннотация

Цель. Провести анализ результатов хирургического лечения пациентов с псевдоаневризмами периферических артерий после осколочного ранения в условиях военно-полевого госпиталя зоны специальной военной операции.

Материал и методы. За период с 01.02.2025 по 01.07.2025 было выполнено 15 реконструктивных операций по поводу посттравматических аневризм периферических артерий. Все пациенты мужчины в возрасте до 44 лет. Сроки диагностики аневризмы всегда превышали 21 сут., что обусловлено отсутствием какой-либо специфичной симптоматики этой патологии. В 73,3% при ранении развивалось кровотечение, которое было остановлено наложением давящей повязки или жгута. Через 19,5±3,5 сут. после ранения, в результате роста аневризмы, прогрессирования периваскулярного отека и воспаления, в 80% случаев проявляются симптомы нейропатии периферических нервов. Результаты. У 80% диаметр псевдоаневризмы достигал 3-5 см. Во всех случаях определялся пристеночный тромбоз ее полости. У 1 пациента выявлено наличие артериовенозной фистулы. Локализацией псевдоаневризмы была: 26,7% подмышечная артерия, 20% плечевая артерия, 13,3% подколенная артерия, 13,3% задняя большеберцовая артерия, 13,3% поверхностная бедренная артерия, 6,7% лучевая артерия, 6,7% глубокая бедренная артерия. У 53,3% выполнено аутовенозное протезирование реверсированной большой подкожной веной, 46,7% резекция участка артерии с анастомозом "конец-в-конец". Во всех случаях осложнений зафиксировано не было. Через 19,5±2,5 сут. после операции нейропатия регрессировала у 7 пациентов из 12. Пациенты с оставшейся неврологической симптоматикой эвакуировались на следующие этапы реабилитации. Остальные вернулись к военной службе.

Заключение. При наличии осколочного ранения конечностей необходимо рутинно проводить ультразвуковое исследование сосудов с целью поиска признаков бессимптомной псевдоаневризмы. Выбор техники операции всегда должен быть персонифицированным, с учетом топографических особенностей поражения. Выраженный рубцовый процесс и близкое расположение периферических нервов создают технические сложности при выделении артерий и удалении аневризмы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Тенишев Р.Р., Казанцев А.Н., Беляй Ж.М., Шишкин А.Г., Кошиль Ю.Е., Якимавичус Р.П., Васильев Д.С., Холматов В.Н. Результаты хирургического лечения пациентов с ложными аневризмами периферических артерий в военно-полевом госпитале зоны специальной военной операции. Российский кардиологический журнал. 2025;30(10S):6577. https://doi.org/10.15829/15604071-2025-6477. EDN: ZVJANP

For citation:

Tenishev R.R., Kazantsev A.N., Belyai Zh.M., Shishkin A.G., Koshil Yu.E., Yakimavichus R.P., Vasiliev D.S., Kholmatov V.N. Surgical treatment of patients with peripheral artery pseudoaneurysm in a field hospital within Special Military Operation. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(10S):6577. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/15604071-2025-6477. EDN: ZVJANP

Введение

Осколочные ранения конечностей с повреждением периферических артерий и последующим развитием псевдоаневризмы получили широкое распространение в ходе специальной военной операции (СВО) [1][2]. Такая тенденция обусловлена одним из основных поражающих элементов, применяемых в данной военной компании — снаряда, сброшенного с First Person View-дрона. Военнослужащие с этой патологией эвакуируются в военно-полевой госпиталь, где решается вопрос о дальнейшей стратегии лечения [1-3]. Чаще всего, ввиду активных боевых действий, для исключения рисков, связанных с транспортировкой пациента (развитие осложнений естественного течения заболевания, получение новых ранений при обстреле противником) хирургическое вмешательство проводится в условиях военно-полевого госпиталя зоны СВО [2]. Тем не менее на сегодня существует дефицит исследований, посвященных результатам лечения этой когорты раненных. Чаще всего встречаются лишь описания отдельных клинических случаев.

Целью статьи стал анализ результатов оперативного лечения 15 пациентов с псевдоаневризмами периферических артерий в условиях военно-полевого госпиталя зоны СВО.

Материал и методы

За период с 01.02.2025 по 01.07.2025 в зоне СВО на базе ФГКУ "36 отдельный медицинский отряд (аэромобильный) воздушно-десантных войск" Министерства обороны Российской Федерации и Военно-полевого госпиталя ФГКУ "442 Военный клинический госпиталь им. З. П. Соловьева" Министерства обороны Российской Федерации было выполнено 15 реконструктивных операций по поводу посттравматических аневризм периферических артерий. Все пациенты — мужчины молодого возраста (табл. 1).

Сроки диагностики аневризмы всегда превышали 21 сут., что обусловлено отсутствием какой-либо специфичной симптоматики этой патологии. В 73,3% при ранении развивалось кровотечение, которое было остановлено наложением давящей повязки или жгута. После удаления последних во время выполнения первичной хирургической обработки раны кровотечение не отмечалось, что при дальнейшем анализе свидетельствовало о частичном тромбировании полости аневризмы. В дальнейшем у этих пациентов диагностировалась анемия легкой степени (табл. 1).

Как правило, через 19,5±3,5 сут. после ранения, в результате роста аневризмы, прогрессирования периваскулярного отека и воспаления, в 80% случаев проявляются симптомы сдавления периферических нервов (нейропатия). Случаев дистальной эмболии и острой ишемии конечности зафиксировано не было. По этой причине пациенту проводился осмотр невролога с последующим ультразвуковым исследованием (УЗИ) зоны ранения. Таким образом, дальнейшая визуализация аневризмы становилась находкой обследования. Остальные симптомы (опухолевидное образование, боль, отек, пульсация) проявлялись позже (табл. 1).

Таблица 1

Характеристики группы пациентов

|

Показатель |

n |

% |

|

Возраст, лет |

28,5±6,0 |

|

|

Мужской пол |

15 |

100 |

|

Нейропатия периферических нервов |

15 |

100 |

|

Тромбоз глубоких вен конечности |

4 |

26,7 |

|

Постгеморрагическая анемия легкой степени |

11 |

73,3 |

|

Сроки диагностики аневризмы после получения ранения, суток |

27,5±4,5 |

|

|

Жалобы при поступлении |

||

|

Неврологические симптомы (онемение, отсутствие движения) |

12 |

80 |

|

Болевой синдром в проекции образования |

8 |

53,3 |

|

Опухолевидное образование |

8 |

53,3 |

|

Отек конечности |

4 |

26,7 |

|

Пульсация в проекции образования |

3 |

20 |

|

Сроки появления жалоб после получения ранения, суток |

19,5±3,5 |

|

Результаты

Чаще всего диагностировались ложные аневризмы верхних конечностей (n=8). В большинстве случаев их диаметр варьировал от 3 до 5 см (табл. 2).

В 53,3% случаев было выполнено удаление аневризмы с участком пораженной артерии и последующим аутовенозным протезированием реверсированной большой подкожной веной (БПВ). У 46,7% произведена резекция участка артерии с анастомозом "конец-в-конец". Среднее время операций составляло 186,5±59,3 мин (табл. 3).

В послеоперационном периоде осложнений зафиксировано не было. Через 19,5±2,5 сут. после операции нейропатия регрессировала у 7 пациентов из 12. Отек был купирован во всех случаях. Швы удалялись на 14 сут. после операции. Пациенты с оставшейся неврологической симптоматикой эвакуировались на следующие этапы реабилитации. Остальные вернулись к военной службе.

Таблица 2

Результаты УЗИ

|

Показатель |

n |

% |

|

Диаметр псевдоаневризмы 2 см |

1 |

6,7 |

|

Диаметр псевдоаневризмы до 3-5 см |

12 |

80 |

|

Диаметр псевдоаневризмы >5 см |

2 |

13,3 |

|

Пристеночный тромбоз |

15 |

100 |

|

Артериовенозная фистула |

1 |

6,7 |

|

Сдавление сосудисто-нервного пучка |

12 |

80 |

|

Инородное тело (осколок) в стенке аневризмы |

2 |

13,3 |

|

Локализация псевдоаневризмы |

||

|

Подмышечная артерия |

4 |

26,7 |

|

Плечевая артерия |

3 |

20 |

|

Подколенная артерия |

2 |

13,3 |

|

Задняя большеберцовая артерия |

2 |

13,3 |

|

Поверхностная бедренная артерия |

2 |

13,3 |

|

Лучевая артерия |

1 |

6,7 |

|

Глубокая бедренная артерия |

1 |

6,7 |

Таблица 3

Интраоперационные характеристики

|

Показатель |

n |

% |

|

Аутовенозное протезирование |

8 |

53,3 |

|

Резекция участка артерии с анастомозом "конец-в-конец" |

7 |

46,7 |

|

Время операции, минут |

186,5±59,3 |

|

|

Кровопотеря <50 мл |

15 |

100 |

Оперативное лечение псевдоаневризмы подмышечной артерии

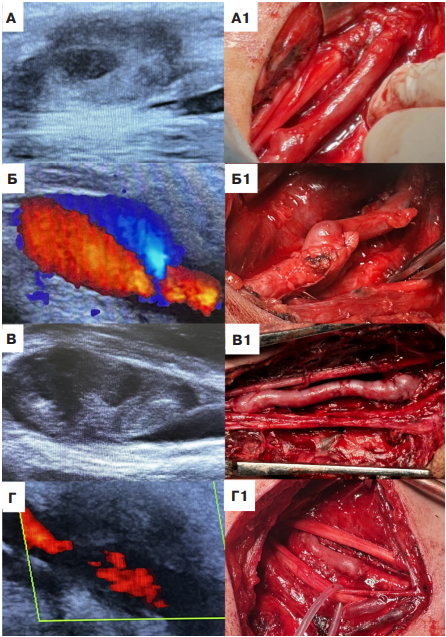

На рисунке 1 слева представлены ультразвуковые снимки псевдоаневризмы подмышечной артерии до вмешательства, справа — результат оперативного лечения в объеме аутовенозного протезирования реверсированной БПВ. Забор вены всегда выполнялся из паховой области, где ее диаметр достигал 5-6 мм. Длина кондуита составляла 4-7 см. Основная сложность операции заключалось в том, что подмышечная артерия со всех сторон была окружена стволами периферических нервов. При этом весь сосудисто-нервный пучок всегда находился в рубцовой ткани. В этой ситуации основной отрезок времени операции производилось выделение подмышечной артерии и псевдоаневризмы.

Техническую сложность также вызывало выделение проксимального конца артерии для наложения зажима, который находился глубоко в ране.

Перед пережатием артерии вводилось 5 тыс. ЕД нефракционированного гепарина внутривенно струйно. Анастомозы выполнялись полипропиленовой нитью 6/0 по типу "конец-в-конец".

Оперативное лечение псевдоаневризмы плечевой артерии

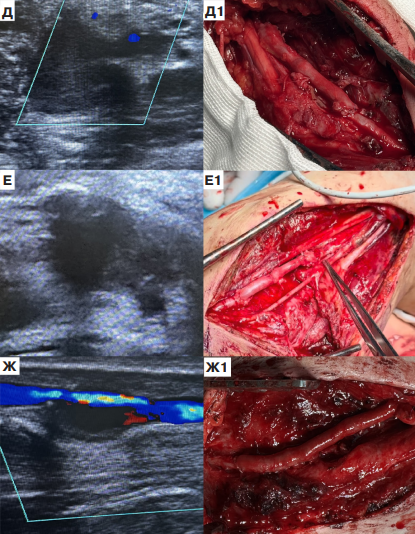

На рисунке 2 слева представлены ультразвуковые снимки псевдоаневризмы плечевой артерии до вмешательства, справа — результат оперативного лечения в объеме аутовенозного протезирования реверсированной БПВ. Относительно предыдущей группы больных, техническая сторона операции облегчалась более поверхностным топографическим расположением сосудов. В остальном наблюдались аналогические особенности — рубцовые изменения тканей, близкое расположение нервных структур.

Оперативное лечение псевдоаневризмы подколенной артерии

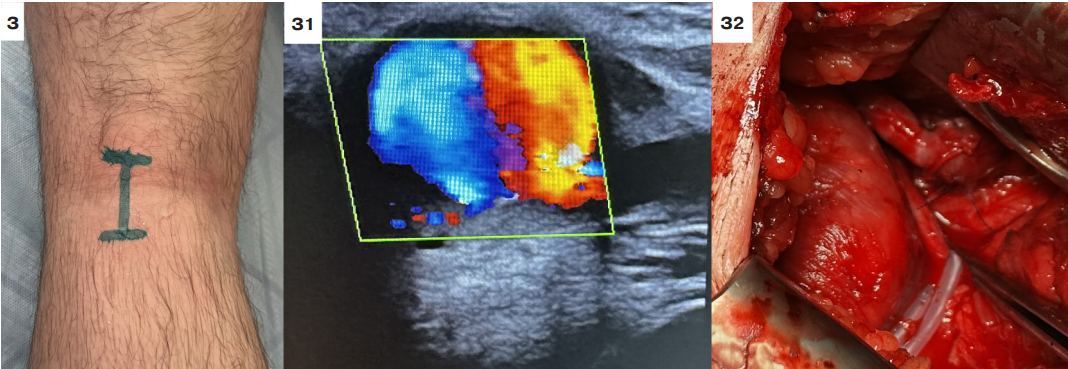

В указанную когорту больных вошло два случая. У первого из них псевдоаневризма локализовалась на уровне щели коленного сустава. При таких особенностях ее выделение и удаление технически невозможно. Пациенту выполнено бедренно-подколенное аутовенозное протезирование реверсированной БПВ ниже щели коленного сустава из доступов по медиальной поверхности бедра и голени. При этом участок подколенной артерии, содержащий аневризму, перевязан и выключен из кровотока (рис. 3).

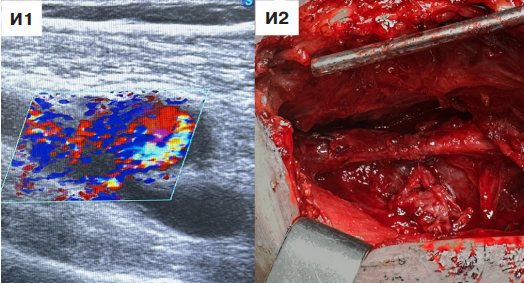

У второго пациента псевдоаневризма подколенной артерии локализовалась ниже щели коленного сустава, сообщаясь с подколенной веной, образуя таким образом артериовенозную фистулу. При осмотре отмечалось характерное систолическое "жужжание" на задней поверхности коленного сустава и голени, свидетельствующее о сбросе артериальной крови в венозное русло. Интраоперационно по медиальной поверхности бедра были выделены подколенная артерия и подколенная вена выше щели коленного сустава. Введено 5 тыс. ЕД нефракционированного гепарина внутривенно струйно, выполнено пережатие сосудов. Затем произведен доступ ниже щели коленного сустава с последующим пережатием одноименных образований. Полость псевдоаневризмы, переходящую в артериовенозную фистулу, удалена вместе с участками измененной артерии и вены. Затем полипропиленовой нитью 6/0 подколенная артерия восстановлена анастомозом "конец-в-конец". При этом длины подколенной вены не хватило для ее восстановления. Полипропиленовой нитью 6/0 выполнен анастомоз "конце-в-конец" между задней и боковой стенками культей подколенной вены. В оставшийся дефект полипропиленовой нитью 6/0 имплантирована заплата размером 1,5 см из БПВ (рис. 4).

По данным контрольного УЗИ в раннем послеоперационном периоде и через 7 сут., данных за тромбоз нет, сосуды функционируют удовлетворительно.

Оперативное лечение псевдоаневризмы терминальной ветви глубокой бедренной артерии

Данный клинический случай представляет отдельный интерес. Военнослужащий получил множественное осколочное ранение латеральной поверхности бедра. В проекции поражения нет магистральных сосудов. Через 21 день, во время натуживания у пациента отмечено струйное кровотечение из указанных ран. По данным УЗИ выявлена гигантская псевдоаневризма в проекции терминальных ветвей глубокой бедренной артерии на задне-медиальной поверхности бедра диаметром до 12 см.

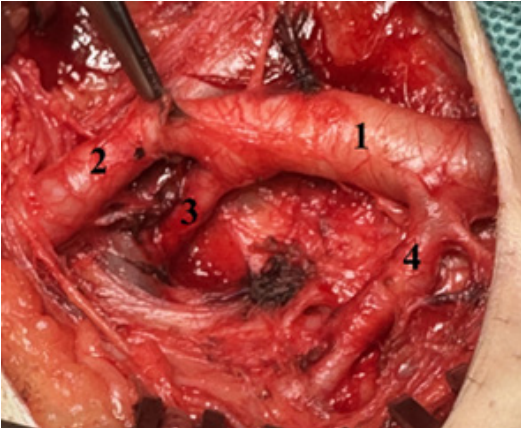

Интраоперационно выделены артерии в паховой области. При этом во время ревизии обнаружена "находка" — крупная дополнительная артериальная ветвь, отходящая от общей бедренной артерии, идущая на латеральную поверхность бедра. Данная особенность не влияла на ход операции (рис. 5).

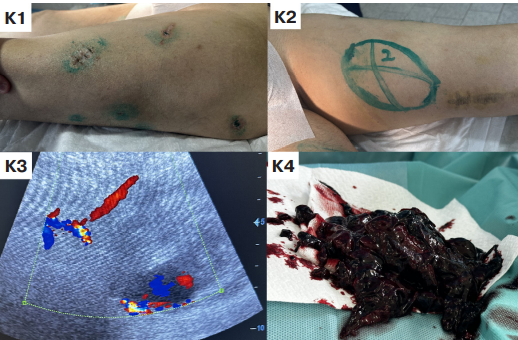

После введения 5 тыс. единиц нефракционированного гепарина внутривенно струйно указанные артерии пережаты. Ткани в проекции псевдоаневризмы рассечены, из ее полости удалены тромботические массы объемом до 500 мл (рис. 6).

Затем визуализирована и лигирована терминальная ветвь глубокой бедренной артерии. Послеоперационный период протекал без особенностей.

Оперативное лечение псевдоаневризмы поверхностной бедренной артерии, задней большеберцовой артерии, лучевой артерии

Мы решили объединить эти локализации в одну группу ввиду выбора единой хирургической тактики. Перечисленные артерии достаточно длинные, их повреждения находятся не вблизи бифуркаций, что позволяет после удаления псевдоаневризмы восстановить артерию анастомозом "конец-в-конец" с применением полипропиленовой нити 6/0 (рис. 7).

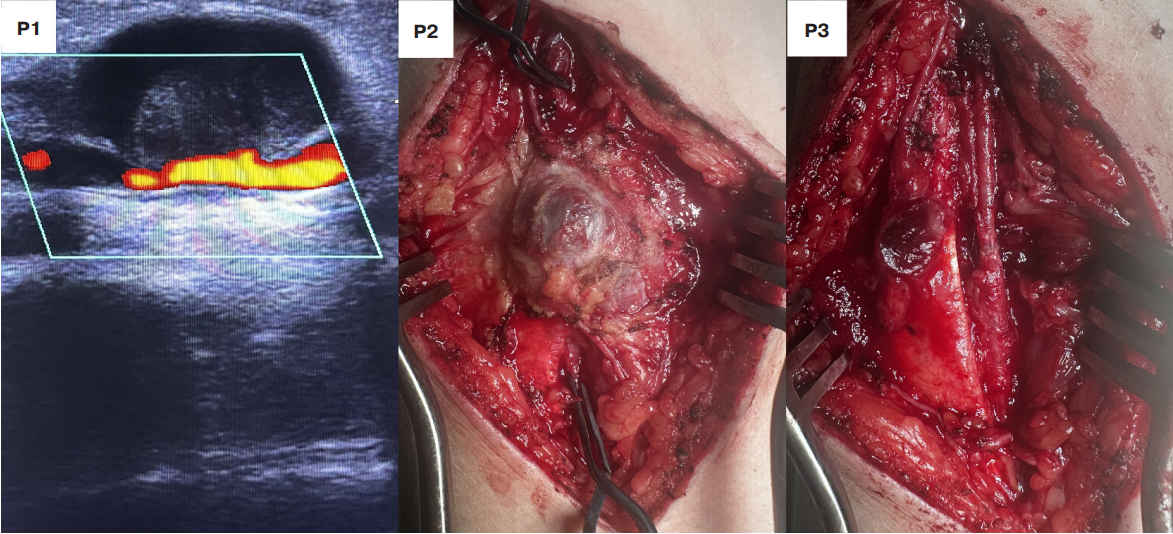

Следует учесть, что единственная псевдоаневризма лучевой артерии являлась наименьшей во всей выборке и составляла 2 см в диаметре. По данным УЗИ определялся дефект стенки артерии, при этом сама полость аневризмы практически полностью тромбирована (рис. 8).

В данной ситуации показанием для оперативного лечения стала нейропатия лучевого нерва, возникшая в результате сдавления. Псевдоаневризма удалена, полипропиленовой нитью 7/0 выполнен анастомоз лучевой артерии по типу "конец-в-конец" (рис. 8). Послеоперационный период протекал без особенностей. Симптомы нейропатии регрессировали на 20 сут. после вмешательства.

Рис. 1. Оперативное лечение псевдоаневризмы подмышечной артерии.

Примечание: А, Б, В, Г — снимки УЗИ подмышечной псевдоаневризмы 1, 2, 3, 4 пациентов до операции, соответственно; А1, Б1, В1, Г1 — удаление псевдоаневризмы с аутовенозным протезированием подмышечной артерии у 1, 2, 3, 4 пациентов, соответственно.

Рис. 2. Оперативное лечение псевдоаневризмы плечевой артерии.

Примечание: Д, Е, Ж — снимки УЗИ плечевой псевдоаневризмы 1, 2, 3 пациентов до операции, соответственно; Д1, Е1, Ж1 — удаление псевдоаневризмы с аутовенозным протезированием плечевой артерии у 1, 2, 3 пациентов, соответственно.

Рис. 3. Оперативное лечение псевдоаневризмы подколенной артерии — аутовенозное бедренно-подколенное протезирование.

Примечание: З — проекция псевдоаневризмы подколенной артерии на задней поверхности коленного сустава; З1 — УЗИ снимок псевдоаневризмы подколенной артерии; З2 — дистальный анастомоз между аутовеной и подколенной артерией ниже щели коленного сустава.

Рис. 4. Оперативное лечение псевдоаневризмы подколенной артерии с удалением артериовенозной фистулы.

Примечание: И1 — ультразвуковой снимок псевдоаневризмы подколенной артерии; И2 — подколенная вена после реконструкции аутовенозной заплатой.

Рис. 5. Артерии паховой области с дополнительной латеральной ветвью общей бедренной артерии

Примечание: 1 — общая бедренная артерия, 2 — поверхностная бедренная артерия, 3 — глубокая бедренная артерия, 4 — дополнительная латеральная ветвь общей бедренной артерии.

Рис. 6. Оперативное лечение псевдоаневризмы терминальной ветви глубокой бедренной артерии.

Примечание: К1 — раны латеральной поверхности бедра в стадии рубцевания; К2 — проекция псевдоаневризмы; К3 — ультразвуковой снимок псевдоаневризмы глубокой бедренной артерии; К4 — удаленные тромботические массы из полости аневризмы.

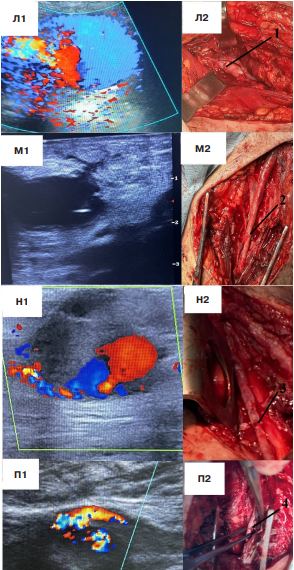

Рис. 7. Оперативное лечение псевдоаневризмы поверхностной бедренной артерии, задней большеберцовой артерии.

Примечание: Л1, М1 — УЗИ пациентов с псевдоаневризмой поверхностной бедренной артерии; Л2, М2 — поверхностная бедренная артерия после реконструкции "конец-в-конец"; Н1, П1 — УЗИ пациентов с псевдоаневризмой задней большеберцовой артерии; Н2, П2 — задняя большеберцовая артерия после реконструкции "конец-в-конец". 1 — анастомоз поверхностной бедренной артерии "конец-в-конец"; 2 — анастомоз поверхностной бедренной артерии "конец-в-конец"; 3 — анастомоз задней большеберцовой артерии "конец-в-конец"; 4 — анастомоз задней большеберцовой артерии "конец-в-конец".

Рис. 8. Оперативное лечение псевдоаневризмы лучевой артерии.

Примечание: Р1 — ультразвуковой снимок псевдоаневризмы; Р2 — псевдоаневризма лучевой артерии после выделения; Р3 — реконструкция лучевой артерии анастомозом "конец-в-конец".

Обсуждение

Оперативное лечение военнослужащих с псевдоаневризмами периферических артерий в условиях военно-полевого госпиталя зоны СВО коренным образом изменило принципы диагностики этой патологии [1-3]. В гражданской медицине данное состояние чаще всего сопровождает интервенционную хирургию. Для выбора тактики лечения применяют УЗИ в сочетании с ангиографией [4]. В военных реалиях необходимо идентифицировать анатомо-топографические особенности аневризмы посредством УЗИ с последующей рентгенографией для определения локализации инородного тела (осколка, пули и т.д., ставших причиной повреждения). Такая особенность является дополнительным вызовом для военных врачей, требующим владения в полевых условиях различными методами инструментальной визуализации, что служит залогом выбора оптимальной стратегии лечения раненных.

По данным представленной работы наличие псевдоаневризмы чаще всего диагностируется, как находка во время проведения УЗИ нервов конечностей. Таким образом, определенное количество раненных без нейропатии могут быть носителями бессимптомных ложных аневризм, которые позже способны манифестировать разрывом, дистальной эмболией, инфицированием.

Еще одним маркером, указывающим на возможное наличие псевдоаневризмы, является развитие постгеморрагической анемии. Военнослужащие по умолчанию при начале кровотечения накладывают жгут или давящую повязку в области ранения, что может привести к частичному тромбированию ее полости. Таким образом кровотечение останавливается и при первичной хирургической обработке, если ложная аневризма локализуется глубоко в тканях, ее обнаружить не всегда возможно.

Следует отметить, что основные технические трудности в оперативном лечении пациента с псевдоаневризмой связаны с рубцовым процессом и наличием нервных стволов, всегда сопровождающих артерию в едином пучке. Данные особенности важно учитывать при подготовке раненного к операции.

Другим методом лечения пациентом с ложными аневризмами периферических артерий является эндоваскулярная эмболизация. Так, Баринов Е. В. провел успешную баллон-ассистированную эмболизацию псевдоаневризмы общей бедренной артерии с применением микроспиралей [5]. Жигало В. Н. и др. сообщили об удовлетворительном исходе эмболизации малоберцовой артерии по методике "frontdoor-backdoor" ввиду развития ложной аневризмы, которая образовалась в результате перфорации во время эндоваскулярной реканализации [6].

Шевченко Е. Л. и др. описали случай колото-резанного ранения печени с повреждением правой доли печени [7]. У пациента сформировалась посттравматическая артерио-венозно-билиарная фистула с образованием ложной аневризмы в VIII сегменте. Было выполнено успешное эндоваскулярное вмешательство: первым этапом полость ложной аневризмы заполнили 6 отделяемыми микроспиралями (электроотделяемые микроспирали Matrix2, Boston Scientific и механически отделяемые микроспирали Axium, EV3), затем шейку аневризмы эмболизировали смесью гистоакрила и липиодола [7].

Стародубов О. Д. и др. описали два случая лечения пациентов [8]. У первого из них была диагностирована ложная аневризма нижнеполюсной артерии почки, у второго — правой ягодичной артерии. Авторы выполнили успешную эмболизацию окклюдером Amplatzer PDA1 [8].

Таким образом, совокупность представленных работ, посвященных эндоваскулярным методам лечения, демонстрируют свою эффективность и безопасность. Однако в военно-полевой хирургии они не актуальны по техническим причинам. В свою очередь, длительность ожидания и сам процесс эвакуации может привести к осложнениям естественного течения заболевания, поэтому открытая сосудистая хирургия остается золотым стандартом лечения этой когорты раненных в условиях военно-полевого госпиталя.

Заключение

При наличии осколочного ранения конечностей необходимо рутинно проводить УЗИ сосудов с целью поиска признаков бессимптомной псевдоаневризмы. Выбор техники операции всегда должен быть персонифицированным, с учетом топографических особенностей поражения. Выраженный рубцовый процесс и близкое расположение периферических нервов создают технические сложности при выделении артерий и удалении аневризмы.

Список литературы

1. Муминжонова М. М.К., Антонов Г. И., Чмутин Г. Е. и др. Огнестрельные повреждения экстракраниального отдела каротидного бассейна с формированием ложной аневризмы. Клиническое наблюдение этапного лечения и обзор литературы. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2025;18(4):480-92. doi:10.33920/med-01-2504-07.

2. Харченко О. Ю., Казанцев А. Н., Алексеев О. В. и др. Удаление ложной посттравматической аневризмы подмышечной артерии в условиях отдельного медицинского аэромобильного отряда зоны специальной военной операции. Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2025;(6):122-7. doi:10.17116/hirurgia2025061122.

3. Селиверстов П. А., Шапкин Ю. Г. Применение тактики контроля повреждений при боевых травмах конечностей на передовых этапах медицинской эвакуации в условиях современных войн (обзор литературы). Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2023;1:42-52. doi:10.25016/2541-7487-2023-0-1-42-52.

4. Moreno Real D, de Araújo Martins-Romêo D. Imaging of pseudoaneurysms: Key diagnostic findings, causes and complications. Radiologia (Engl Ed). 2025;67(2):202-13. doi:10.1016/j.rxeng.2024.07.002.

5. Баринов Е. В. Баллонассистированная эмболизация ложной аневризмы общей бедренной артерии с использованием микроспиралей. Кардиологический вестник. 2023;18(3-2):15-7.

6. Жигало В.Н., Платонов С. А., Кандыба Д. В. и др. Эмболизация ложной аневризмы малоберцовой артерии у пациента после эндоваскулярной реваскуляризации нижней конечности. Кардиологический вестник. 2023;18(3-2):45-6.

7. Шевченко Ю. Л., Виллер А. Г., Боломатов Н. В. и др. Эндоваскулярная эмболизация посттравматической ложной аневризмы в бассейне правой печеночной артерии. Вестник Национального медикохирургического центра им. Н. И. Пирогова. 2011;6(3):112-3.

8. Стародубов О. Д., Капранов М. С., Филатов М. В., Коваленко И. Б. Эффективность и возможности применения сосудистого окклюдера у пациентов с посттравматическими ложными аневризмами. Диагностическая и интервенционная радиология. 2021;15(S3.1):14-5.

Об авторах

Р. Р. ТенишевРоссия

Рамиль Раисович Тенишев — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

А. Н. Казанцев

Россия

Антон Николаевич Казанцев — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Ж. М. Беляй

Россия

Жана Михайловна Беляй — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

А. Г. Шишкин

Россия

Александр Геннадьевич Шишкин — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Ю. Е. Кошиль

Россия

Юрий Евстафьевич Кошиль — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Р. П. Якимавичус

Россия

Роман Прохорович Якимавичус — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Д. С. Васильев

Россия

Дмитрий Сергеевич Васильев — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

В. Н. Холматов

Россия

Вадим Николаевич Холматов — военный врач

Конфликт интересов:

все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Тенишев Р.Р., Казанцев А.Н., Беляй Ж.М., Шишкин А.Г., Кошиль Ю.Е., Якимавичус Р.П., Васильев Д.С., Холматов В.Н. Результаты хирургического лечения пациентов с ложными аневризмами периферических артерий в военно-полевом госпитале зоны специальной военной операции. Российский кардиологический журнал. 2025;30(10S):6577. https://doi.org/10.15829/15604071-2025-6477. EDN: ZVJANP

For citation:

Tenishev R.R., Kazantsev A.N., Belyai Zh.M., Shishkin A.G., Koshil Yu.E., Yakimavichus R.P., Vasiliev D.S., Kholmatov V.N. Surgical treatment of patients with peripheral artery pseudoaneurysm in a field hospital within Special Military Operation. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(10S):6577. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/15604071-2025-6477. EDN: ZVJANP

JATS XML