ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ

В статье обсуждается вопрос формулировки диагноза гипертонической болезни (ГБ) на этапе значительного нарушения систолической функции левого желудочка и вызванного этим снижения систолического артериального давления до уровней, соответствующих целевому артериальному давлению или артериальной гипотензии ("обезглавленная гипертензия").

Актуальные в настоящее время клинические рекомендации Минздрава России "Артериальная гипертензия (АГ) у взрослых" и "Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)" не рассматривают эту ситуацию. Используемые классификации АГ (по ее степени у нелеченных пациентов и достижению целевого уровня артериального давления при применении антигипертензивной терапии) не могут корректно отражать ситуацию в этот период ГБ, т.к. АГ как таковой уже нет, но при этом диагноз ГБ как хронического заболевания продолжает существовать.

Авторы предлагают расширение существующей классификации ГБ за счет внесения в нее термина "АГ в анамнезе", который корректно отражает обсуждаемый период ГБ, позволяет вынести ГБ в диагноз, обосновывает неприемлемость использования в этот период схем для лечения АГ, а также сложности с назначением максимальных доз препаратов для лечения ХСН.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

- У женщин с впервые выявленным раком молочной железы (РМЖ) после адъювантной химиотерапии (ХТ) доксорубицином и циклофосфамидом фиксируются изменения суточного профиля артериального давления, зависящие от его исходного уровня.

- После ХТ доксорубицином и циклофосфамидом у больных РМЖ регистрируется увеличение артериальной жесткости, которое было более заметным при коморбидности РМЖ с маскированной артериальной гипертензией и гипертонической болезнью. Указанные изменения свидетельствуют о структурно-функциональной перестройке артериального русла.

- Неинвазивная артериография и суточное мониторирование артериального давления являются информативными инструментами для оценки признаков васкулотоксичности ХТ у женщин с РМЖ.

Цель. Оценка параметров артериальной ригидности и суточного профиля артериального давления (АД) при раке молочной железы (РМЖ) у женщин с нормотензией, маскированной артериальной гипертензией (МАГ) и гипертонической болезнью (ГБ) до и после химиотерапии (ХТ) комбинацией доксорубицина и циклофосфамида.

Материал и методы. В исследовании участвовали 158 женщин с впервые установленным РМЖ IIA-IIIA стадий. До начала ХТ больные были разделены на 2 группы, первую из которых составили 109 женщин с нормальным клиническим АД, а вторую — 49 с ранее диагностированной ГБ 1-2 стадии. До начала ХТ и через 7-14 дней после ее окончания проводили суточное мониторирование АД (СМАД) и неинвазивную артериографию. Анализировали среднесуточный уровень систолического АД (СрСАД) и диастолического АД (СрДАД), вариабельность, индекс времени САД и ДАД, степень их ночного снижения и величину утреннего подъема. Определяли скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) в аорте, индекс аугментации (ИА), центральное САД, пульсовое давление, индексы систолической, диастолической площади и их отношение.

Результаты. По результатам СМАД, проведенного перед началом ХТ, среди обследованных с нормальным уровнем клинического АД были выделены две подгруппы. Первая объединяла 55 (50,5%) женщин с нормотензией, вторая — 54 (49,5%) с впервые выявленной МАГ. Общим трендом модификации СМАД после ХТ являлось снижение СрСАД и СрДАД, их избыточная вариабельность и тенденция к тахикардии. ХТ на основе доксорубицина и циклофосфамида ассоциируется с увеличением показателей СРПВ и ИА у обследованных всех групп, свидетельствующее о повышении артериальной жесткости. Указанные изменения были более выраженными при коморбидности РМЖ с МАГ и ГБ.

Заключение. У женщин с РМЖ комплексная оценка суточного профиля АД и ригидности артериального русла, скорости клубочковой фильтрации и фракции выброса миокарда левого желудочка является информативным инструментом для своевременного выявления признаков васкулотоксичности ХТ и предотвращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

- У пациентов, перенесших ишемический инсульт и имеющих повышенный уровень липопротеина(а) (Лп(а)), наряду с традиционными факторами сердечно-сосудистого риска, важное значение имеют такие факторы, как нарушения гемостаза и повышение уровня маркеров воспаления.

- Выявление этих факторов и последующая коррекция терапии поможет снизить риск жизнеугрожающих осложнений у этих пациентов.

Цель. Выявить особенности липидного спектра, системы коагуляционного гемостаза, маркеров воспаления и тяжести неврологического статуса у пациентов, перенесших ишемический инсульт (ИИ) и имеющих повышенный уровень липопротеина(а) (Лп(а)).

Материал и методы. В исследование включены 109 больных (средний возраст 53,7±7,76 года), перенесших ИИ, с мультифокальным атеросклерозом (МФА) и артериальной гипертензией (АГ) 3 стадии. В зависимости от уровня Лп(а) пациенты были распределены на 2 группы. В группе 1 у 85 пациентов (78%) уровень Лп(а) составил ≤50 мг/дл, в группе 2 у 24 пациентов (22%) — выше 50 мг/дл. Всем пациентам определяли показатели липидного спектра, гемостаза, уровень высокочувствительного С-реактивного белка и интерлейкина-6.

Результаты. Целевой уровень холестерина липопротеинов низкой плотности <1,4 ммоль/л не был достигнут ни в одной группе, при этом все показатели липидного спектра не отличались между группами. Параметры глобальных тестов системы гемостаза (скорость роста сгустка, размер сгустка) были значимо выше у пациентов с уровнем Лп(а) >50 мг/дл. В этой группе также выше был уровень интерлейкина-6 (119,9 пг/мл vs 7,4 пг/мл, p<0,01) и тяжесть инсульта по шкале инсульта Национального института здравоохранения (5,7 балла vs 3,3 балла, p<0,01).

Заключение. Повышенный уровень Лп(а) у пациентов с АГ и МФА, перенесших ИИ, является фактором риска, оказывающим влияние на тяжесть неврологических проявлений ИИ и связанным с развитием гиперкоагуляции и воспаления. Варианты лечения, направленные на повышенный уровень Лп(а), ограничены, поэтому необходимо раннее выявление и своевременная коррекция модифицируемых факторов риска.

- Развитие рестеноза после проведения каротидной эндартерэктомии является актуальной проблемой.

- Определены наиболее значимые предикторы рестеноза: дислипидемия, повышение массы тела, нарушение углеводного обмена, снижение скорости клубочковой фильтрации, а также исходно повышенный уровень фибриногена.

- Разнообразие факторов, вызывающих рестеноз, требует комплексного подхода к послеоперационному ведению пациентов, что может обеспечить более точное прогнозирование и разработку мер по предотвращению развития данного осложнения.

Цель. Определить предикторы рестеноза сонной артерии у пациентов после каротидной эндартерэктомии (КЭА).

Материал и методы. В исследование были включены 100 больных стенозирующим атеросклерозом сонных артерий, перенесших операцию КЭА. Объем обследования включал биохимический и клинический скрининговые тесты, компьютерную ангиографию и ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий до и после операции. Медиана наблюдения составила 1,9 лет [1,4;2,25]. В ходе проспективного наблюдения нами были отобраны пациенты с развившимся послеоперационным рестенозом и контрольная группа пациентов без рестеноза, у которых удалось получить наиболее полную информацию о характере послеоперационного течения заболевания, в т.ч. о данных ультразвукового дуплексного сканирования сонных артерий и конечных точках. В финальный анализ вошли 76 пациентов: 55 мужчин и 21 женщина, средний возраст 67 лет у мужчин и 66,5 лет у женщин. В зависимости от степени рестеноза пациенты были разделены на группы следующим образом: без рестеноза (0-19%), умеренный рестеноз (20-50%), значимый рестеноз (от 51%).

Результаты. Согласно результатам многофакторного регрессионного анализа, ключевыми предикторами рестеноза оказались: уровень глюкозы, коэффициент атерогенности и скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Статистически значимыми параметрами, связанными с тяжестью рестеноза, явились: СКФ, уровень глюкозы, линейная скорость кровотока после операции, индекс массы тела и возраст (все лабораторные показатели оценивались перед хирургическим вмешательством). У пациентов без рестеноза наблюдались отличия по сравнению с группой с умеренным рестенозом по таким факторам, как коэффициент атерогенности, уровень фибриногена, глюкозы и протромбина, а также курению. Кроме того, группа с выраженным рестенозом проявляла значимые различия с группой без рестеноза по показателям СКФ. Показано, что частота развития рестеноза увеличивается спустя 12 мес. после оперативного вмешательства, достигая своего пика к двум годам наблюдения. Мы не выявили статистически достоверных ассоциаций вида оперативного вмешательства (классическая/эверсионная КЭА) с развитием различных послеоперационных осложнений, за исключением тромбоза в раннем послеоперационном периоде.

Заключение. Таким образом, согласно данным нашего исследования, вероятность развития рестеноза оказалась ассоциирована с традиционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как нарушение углеводного и липидного обмена, воспаление, снижение СКФ и ожирение, и нарастает с увеличением послеоперационного периода наблюдения. Полученные данные позволяют предположить, что механизмы, лежащие в основе патогенеза рестеноза, схожи с теми, что приводят к развитию атеросклероза.

- При сравнительной оценке результатов эхокардиографии, проведенной в первые сутки, выявлено, что пациенты без обструкции коронарных артерий (ИМБОКА) имеют меньший конечно-систолический размер, конечно-диастолический объем (КДО), конечно-систолический объем, чем больные с однососудистым поражением.

- Величина индекса глобальной функции (ИГФ) левого желудочка у пациентов с инфарктом миокарда с обструкцией (ИМОКА) зависит от локализации инфаркта миокарда. Пациенты с низким ИГФ в этой группе (в отличие от ИМБОКА) чаще имели переднюю локализацию процесса.

- При оценке больных с низким ИГФ в группе ИМОКА и ИМБОКА выявлено, что пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий чаще имеют элевацию ST на электрокардиограмме, формирование патологического зубца Q, имеют более высокий КДО.

Цель. Оценить основные показатели трансторакальной эхокардиографии, в т.ч. индекс глобальной функции, у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) с обструкцией (ИМОКА) и без обструкции коронарных артерий (ИМБОКА).

Материал и методы. В исследование включено 170 пациентов с диагнозом ИМ, прошедших стационарное лечение на базе кардиологического отделения № 1 БУЗ УР "РКДЦ", г. Ижевск. Коронароангиография выполнялась на аппарате Phillips Allure Clarity. По результатам процедуры больные распределены на 2 группы — 1 — ИМБОКА, n=73, 2 — ИМОКА, n=97, подвергнутые процедуре стентирования. Эхокардиография выполнялась с использованием аппарата Siemens Acuson CV70 (Германия) всем больным в 1 сутки заболевания (до проведения коронароангиографии). Оценивались основные показатели геометрии левого желудочка (ЛЖ), фракция выброса (ФВ) определялась с помощью метода Симпсона. Индекс глобальной функции (ИГФ) ЛЖ определялся по формуле: ИГФ ЛЖ = ударный объем/((конечно-диастолический объем (КДО) ЛЖ + конечно-систолический объем (КСО) ЛЖ)/2 + объем миокарда ЛЖ) × 100%. По результатам эхокардиографии пациенты распределены на 2 подгруппы — 1 — низкий ИГФ (<31,2%), 2 — нормальный ИГФ (>31,2%).

Результаты. Различий по возрасту не обнаружено. В группе ИМБОКА чаще встречались лица женского пола — 57,6% vs 29,9%. Пациенты с ИМОКА чаще имели элевацию ST и формирование зубца Q — 70% vs 33%. ИМ передней стенки встречался одинаково часто. Пациенты с ИМОКА имели больший диаметр левого предсердия, КДО. По другим эхокардиографическим показателям различий не обнаружено. ФВ выше у пациентов в группе ИМБОКА (четкая тенденция к различиям). При сравнительной оценке пациентов с низким ИГФ в группе ИМБОКА обнаружено, что данная группа более старшего возраста, имеет больший диаметр левого предсердия, правого предсердия, конечно диастолический размер, КДО, КСО, массу миокарда ЛЖ, чаще наблюдали гипертрофию ЛЖ (40% vs 12,5%, р=0,008). ФВ ЛЖ в группе низкого ИГФ ИМБОКА составила 55% (vs 64,9% у ИМОКА, р=0,004). В обеих подгруппах пациенты имели одинаковую частоту элевации сегмента и формирование зубца Q. Больные с низким ИГФ, имеющие обструктивное поражение коронарных артерий и мужской пол, чаще имели элевацию сегмента ST и патологический зубец Q на электрокардиограмме.

Заключение. У пациентов с ИМБОКА показатели геометрии ЛЖ в первые сутки заболевания лучше, чем у пациентов с ИМОКА за счет более низких значений конечно-систолического размера, КДО, КСО. Больные с низким ИГФ в группе ИМОКА по сравнению с низким ИГФ у ИМБОКА показали различия по полу (чаще мужчины), частоте элевации ST, патологическому зубцу Q, а также большему значению КДО.

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

Что известно о предмете исследования?

- Примерно треть пациентов, проходящих сердечную ресинхронизирующую терапию (СРТ), не отвечают должным образом, поскольку не достигают целевых временных показателей. Существует множество стратегий имплантации устройства СРТ, и ни одна из них не имеет однозначных преимуществ перед другими.

Что добавляют результаты исследования?

- Подход к позиционированию электрода левого желудочка на основе электрокардиографии, оцениваемый по задержке активации правого желудочка-левого желудочка, оказался значимым предиктором продолжительности комплекса QRS, смертности и частоты повторных госпитализаций у пациентов после СРТ с сердечной недостаточностью III и IV классов по NYHA, связанной с желудочковой диссинхронией.

Существует множество стратегий сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), и ни одна из них не имеет однозначных преимуществ перед другими.

Цель. Оценить влияние двух стратегий имплантации левожелудочкового электрода на развитие сердечно-сосудистых событий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

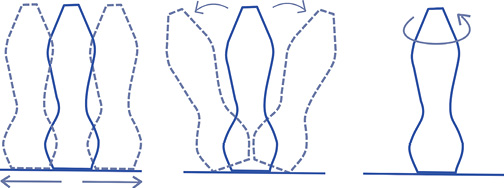

Материал и методы. Текущее рандомизированное контролируемое клиническое исследование разработано для сравнения эффективности традиционной анатомической стратегии позиционирования электрода левого желудочка (ЛЖ) и имплантации под контролем электрокардиографии в оптимальную ветвь венозного коронарного синуса, которая является наиболее близкой к последней электрически активной области миокарда.

Результаты. В исследование было включено 63 пациента с хронической сердечной недостаточностью III или IV функционального класса по NYHA с желудочковой диссинхронией, фракцией выброса (ФВ) ЛЖ <35%, конечным диастолическим размером ЛЖ >150 мл, интервалом QRS >130 мс. Продолжительность жизни при электрокардиографическом подходе (основная группа) составила 11,22 мес., что было значительно ниже при анатомическом подходе (контрольная группа). Время до повторной госпитализации в основной группе было почти в два раза больше по сравнению с пациентами контрольной группы (10,188 мес. vs 5,548 мес.). ФВ ЛЖ была значительно выше в основной группе — медиана составила 39%, в то время как в контрольной группе она была 35% (р=0,002).

Заключение. Результаты настоящего исследования показывают, что электрокардиографический подход имеет преимущества по сравнению с традиционным анатомическим подходом с точки зрения улучшения структуры и функции сердца у пациентов с сердечной недостаточностью III и IV классов по NYHA, связанной с желудочковой диссинхронией.

- Фиброз миокарда левого предсердия является независимым фактором риска рецидива аритмии после катетерной аблации.

- Рецидив аритмии чаще наблюдается у пациентов, которые до операции перенесли SARS-CoV-2 инфекцию.

- Методы катетерной аблации, направленные на изоляцию фиброза миокарда задней стенки левого предсердия, не снижают вероятность рецидива аритмии у реконвалесцентов SARS-CoV-2 инфекции.

Цель. Определить прогностическую значимость изменений миокарда левого предсердия (ЛП) после перенесенной SARS-CoV-2 инфекции на частоту рецидивов фибрилляции предсердий после катетерной аблации.

Материал и методы. Исследование проведено с участием 40 пациентов. За всеми пациентами проводилось динамическое наблюдение через 3, 6 и 12 мес., а также при изменении клинической картины заболевания. Среднее время наблюдения составило 19±3 мес. Рецидивы фибрилляции предсердий наблюдались у 18 пациентов (45%).

Результаты. Исследуемые группы оказались полностью сопоставимы по возрасту (p=0,382), полу (p=0,604), форме аритмии (p=0,842), анамнезу ранее выполненных операций (p=0,949). Рецидив аритмии в 9,33 [2,18; 39,96] раз чаще наблюдался у пациентов, которые до операции перенесли SARSCoV-2 инфекцию (p=0,001). Рецидив аритмии после катетерной аблации, обусловленный фиброзом задней стенки ЛП и без реконнекции устьев легочных вен, является самостоятельным фактором риска повторного рецидива после очередной попытки аблации (p=0,020). Также рецидив аритмии в 9 [2,09; 38,79] раз чаще наблюдался у пациентов после box-изоляции задней стенки ЛП (p=0,002). Около половины площади предсердий у пациентов с рецидивом аритмии представлена миокардом с амплитудой <0,25 мВ. У пациентов без рецидива площадь с данной амплитудой занимает в среднем на 15,9% меньше (49±18,4% и 33,1±17,5%, соответственно; p=0,020). Различия по площади миокарда с амплитудой <0,5 мВ оказываются более выражены и составляют в среднем 21,4% (p=0,006). Ткань миокарда ЛП с нормальной амплитудой сигнала (>0,75 мВ) представлена лишь 17,4% площади у пациентов с рецидивом заболевания, что в 2,14 раза меньше, чем у пациентов с ремиссией (p=0,011).

Заключение. Изменения миокарда ЛП после перенесенной SARS-CoV-2 инфекции являются устойчивыми во времени и значительно увеличивают риск рецидива аритмии после катетерной аблации. Проведение дополнительной box-изоляции задней стенки ЛП при этом не снижает риск рецидива и значимо не влияет на продолжительность контроля синусового ритма.

Цель. Многие пациенты с нарушениями проводящей системы имеют сопутствующие кардиологические заболевания, особенно ишемическую болезнь сердца (ИБС). Целью текущего исследования являлась оценка распространенности и характера ИБС у пациентов с брадиаритмиями, которым требуется постоянная кардиостимуляция, а также связи с факторами риска ИБС.

Материал и методы. Данное одноцентровое наблюдательное когортное исследование включало 80 пациентов со средним возрастом 63±9,4 года, поступивших с симптоматическими брадиаритмиями. После подписания информированного согласия пациенты прошли коронарографию, была проанализирована распространенность и характер ИБС. ИБС определялась как сужение основных эпикардиальных коронарных артерий (КА) или их крупных ветвей, а обструктивная ИБС — как стеноз ≥50%. ИБС далее классифицировали на однососудистое, двухсосудистое и трехсосудистое поражение, а также оценивали связь с нарушениями проводящей системы.

Результаты. ИБС присутствовала у 56% пациентов, а обструктивная ИБС — у 37,5% пациентов. 19% пациентов имели однососудистое поражение, 18% — многососудистое. Обструктивное поражение передней межжелудочковой ветви левой КА (ЛКА), правой КА и огибающей ветви ЛКА наблюдалось у 25%, 21,3% и 15% пациентов, соответственно. Большинству (75%) пациентов с обструктивной ИБС была рекомендована реваскуляризация. Поражение атриовентрикулярной (АВ) узловой артерии чаще встречалось у пациентов с полной АВ блокадой (p=0,0359). Дислипидемия (56,7% vs 22%, p=0,0016), семейный анамнез ИБС (63,3% vs 18%, p<0,0001) и стенокардия (53,3% vs 20%, p=0,0020) были статистически значимо ассоциированы с обструктивной ИБС. Регионарные отклонения движения стенок на эхокардиографии (50% vs 14%, p=0,0004) и более низкая средняя фракция выброса левого желудочка (52,7% vs 58,1%, p=0,0270) также показали статистически значимую связь с обструктивной ИБС.

Заключение. У пациентов, которым требуется постоянная кардиостимуляция, сопутствующая обструктивная ИБС была отмечена у 37,5% субъектов. Взаимосвязь между обструктивной ИБС и нарушениями проводимости не может быть установлена на основании этих данных, но возросшая распространенность атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с брадиаритмиями подразумевает необходимость проведения более крупных многоцентровых исследований для оценки взаимосвязей и планирования своевременного лечения.

- Все пациенты с блокадой левой ножки пучка Гиса характеризуются значительным объемом утраченной работы миокарда.

- Утраченная работа вносит существенный вклад в снижение глобальной работы миокарда у пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

- У пациентов с идиопатической блокадой левой ножки пучка Гиса и пациентов с правожелудочковой стимуляцией и нормальной систолической функцией утраченная работа, возникающая вследствие нарушения распространения электрической активации сердца, не отражается на глобальной работе миокарда.

Цель. Оценить работу миокарда у разных групп пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) и "моделью" БЛНПГ — электростимуляцией правого желудочка (ЭСПЖ).

Материал и методы. 25 пациентам с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) и БЛНПГ (группа ДКМП-БЛНПГ), 20 пациентам с ДКМП и "узким" комплексом QRS (группа ДКМПбезБЛНПГ), 15 пациентам с БЛНПГ, возникшей после операции транскатетерной имплантации аортального клапана (группа TAVI-БЛНПГ), 12 пациентам с идиопатической БЛНПГ (группа И-БЛНПГ), 27 пациентам с постоянной ЭСПЖ, а также 10 здоровым добровольцам (ЗД) выполнялось исследование глобального продольного стрейна (GLS) и параметров работы миокарда — глобальной конструктивной работы миокарда (GCW), глобальной утраченной работы миокарда (GWW), индекса глобальной работы (GWI) и эффективности глобальной работы (GWE). У всех пациентов определялись сегменты с максимальной и минимальной GWI.

Результаты. Значения GLS, GWI и GCW были сравнимы в группах И-БЛНПГ и ЭСПЖ, а в группах TAVI-БЛНПГ и обеих группах ДКМП оказались значительно ниже, чем у ЗД (p=0,049, 0,006, 0,025; p<0,001, соответственно). Пациенты групп И-БЛНПГ, TAVI-БЛНПГ, ЭСПЖ и ДКМП-БЛНПГ характеризовались увеличенным значением GWW (261 [203,5; 291,5], 273 [184,8; 385,3] и 237 [149,5; 445,3] против 108 [74,3; 137,3] мм рт.ст.%, p=0,033, 0,006, <0,001, <0,001, соответственно), при этом значение GWW в группе ДКМП-БЛНПГ было наибольшим (346,5 [255,5; 437,8] мм рт.ст.%). Значение GWW было связано с шириной комплекса QRS (r=0,456, p<0,001). Значение GWE было уменьшено в группах И-БЛНПГ, TAVI-БЛНПГ, ЭСПЖ и ДКМП-БЛНПГ по сравнению с ЗД (p=0,033, 0,007, 0,023, <0,001, соответственно). Зона максимальной GWI локализовалась в задне-боковой стенке, а минимальной GWI в межжелудочковой перегородке у большинства пациентов с БЛНПГ, при этом в группе ЭПЖС была весьма разнообразной.

Заключение. Несмотря на то, что все пациенты с паттерном электрической активации, соответствующей БЛНПГ, характеризируются значительным количеством утраченной работы, ее вклад в глобальную работу миокарда значим только у пациентов с ДКМП. Утраченная работа не приводит к снижению конструктивной работы у пациентов И-БЛНПГ и ЭСПЖ и нормальной систолической функцией левого желудочка.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

- Гипертриглицеридемии ассоциируются с повышением риска сердечно-сосудистых осложнений и острого и хронического панкреатита.

- Повышение уровня триглицеридов может быть обусловлено первичными генетическими нарушеними, вторичными факторами, либо их сочетанием, широко распространенными в популяции.

- Первичные и вторичные гипертриглицеридемии различаются по патогенезу липидных нарушений, спектру богатых триглицеридами липопротеидов, что требует дифференцированных подходов к диагностике и лечению.

Гипертриглицеридемии представляют собой гетерогенную группу патологий, отличающихся по механизмам повышения богатых триглицеридами липопротеидов, составу липопротеидов и рискам, с ними ассоциированным. В данной обзорной статье представлена информация о спектре и патогенезе различных форм первичных и вторичных гипертриглицеридемий, описаны современные возможности генетической диагностики, медикаментозной и немедикаментозной коррекции.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- Всем больным со стабильной ишемической болезнью сердца, имеющим высокий риск ишемических событий без высокого риска кровотечений, рекомендуется рассмотреть возможность присоединения к ацетилсалициловой кислоте второго антитромбоцитарного препарата или антикоагулянтного препарата ривароксабана в дозе 2,5 мг 2 раза/сут.

- Будет проведено исследование лабораторных эффектов, отражающих состояние системы гемостаза и фармакодинамику оригинального препарата — ривароксабан (Ксарелто, АО "Байер", Германия) в дозе 2,5 мг 2 раза/сут. и его генерического варианта (Круоксабан, ООО "Озон", Россия).

Течение ишемической болезни сердца и развитие её осложнений связано с прогрессированием атеросклероза и высокой вероятностью атеротромбоза. Антитромботическая терапия является наиболее эффективной стратегией предупреждения сердечно-сосудистых осложнений при заболеваниях, ассоциированных с атеросклерозом. В соответствии с действующими клиническими рекомендациями для профилактики инфаркта миокарда и инсульта всем больным со стабильным течением ишемической болезни сердца рекомендуется прием ацетилсалициловой кислоты (АСК), а для пациентов, имеющих высокий риск ишемических событий без высокого риска кровотечений, открывается возможность присоединения к АСК антикоагулянтного препарата ривароксабана в малых дозах. В статье рассматривается дизайн клинико-лабораторного проcпективного одноцентрового сравнительного исследования, целью которого является сравнение эффективности и безопасности двух биоэквивалентных препаратов: оригинального препарата — ривароксабан (Ксарелто, АО "Байер", Германия) и его генерического варианта (Круоксабан, ООО "Озон", Россия).

- Неиммуногенная стафилокиназа обладает высокой тромболитической активностью и фибринселективностью.

- Клиническое исследование ФОРПЕ-2 — многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в котором изучается эффективность и безопасность неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с тромбоэмболией легочных артерий промежуточно-высокого риска.

Цель. Оценка эффективности и безопасности неиммуногенной стафилокиназы при ее однократном болюсном введении в сравнении с плацебо у пациентов с тромбоэмболией легочных артерий (ТЭЛА) промежуточно-высокого риска в клиническом исследовании ФОРПЕ-2.

Материал и методы. Неиммуногенная стафилокиназа обладает высокой тромболитической активностью и фибринселективностью. Клиническое исследование ФОРПЕ-2 — многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. На клинических базах пациенты (общее количество 486 человек с учетом возможного 10%-го выбывания) с подтвержденной ТЭЛА и признаками дисфункции правого желудочка по данными мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием легочных артерий и повышенным риском гемодинамической нестабильности (ТЭЛА промежуточно-высокого риска) будут поровну рандомизированы на две группы для назначения неиммуногенной стафилокиназы или плацебо. В протоколе исследования представлены критерии включения и невключения, расчет необходимого объема выборки пациентов и план проведения исследования. В качестве первичной конечной точки эффективности будет использоваться совокупность смертности от всех причин, гемодинамического коллапса и повторной ТЭЛА в течение 30 дней после рандомизации. Критериями безопасности будут являться случаи геморрагического инсульта в течение госпитализации и кровотечения 3 и 5 типов по критериям BARC.

Результаты. По итогам исследования будут получены данные об эффективности и безопасности неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с ТЭЛА промежуточно-высокого риска. Будет составлен отчет с приложениями индивидуальных данных и статистического анализа результатов.

- КАСКАД — первое исследование, в котором сравнивается действие ацетилсалициловой кислоты (АСК) в кишечнорастворимой форме и АСК в буферной форме по воздействию на агрегацию тромбоцитов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца.

- Первичной конечной точкой является частота отсутствия ответа на стандартные низкие дозы АСК.

- Одним из факторов развития повторных сердечно-сосудистых событий может быть отсутствие ответа на стандартные низкие дозы АСК.

- Частота отсутствия лабораторного ответа на лечение в группе пациентов, получающих АСК в буферной форме, которая всасывается в желудке, ниже, чем в группе, получающей АСК в кишечнорастворимой форме.

- Результаты исследования КАСКАД могут оказать существенное влияние на клиническую практику, если его данные будут в дальнейшем подтверждены крупными интервенционными исследованиями (в т. ч. с перекрестным дизайном) и внедрены для лечения.

Предпосылки. Недостаточное количество данных о частоте пациентов, не отвечающих на стандартные низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК), об эффективности различных форм АСК у пациентов с сахарным диабетом.

Цель. Оценить эффективность АСК в буферной форме по отношению к АСК в кишечнорастворимой форме на основании данных частоты развития высокой остаточной реактивности тромбоцитов (ВОРТ) по результатам клинического теста VerifyNow Aspirin Test у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД2).

Материал и методы. В одноцентровом наблюдательном сравнительном исследовании в параллельных группах (КАСКАД) участвовали пациенты старше 18 лет со стабильной ИБС и СД2, которым в рутинной практике до включения в исследование был назначен препарат желудочнорастворимой формы АСК (Кардиомагнил 75 мг/сут.) или кишечнорастворимой формы АСК (Тромбо АСС® 100 мг/сут. или Аспирин® Кардио 100 мг/сут.) и выбранные из общей базы консультативно-диагностического отделения больницы случайным образом. В соответствии с назначенной рутинным образом терапией пациенты были разделены на 2 группы: группа пациентов, принимающих Кардиомагнил 75 мг/сут., и группа пациентов, принимающих Тромбо АСС® 100 мг/сут. или Аспирин® Кардио 100 мг/сут. На первом визите пациенты подписывали информированное согласие и получали карточку для оценки комплаенса приема препарата АСК, на втором визите (через 7 дней при 100% комплаенсе) пациентам проводилась лабораторная оценка эффективности АСК тестами VerifyNow Aspirin Test и световой трансмиссионной агрегометрией по специальному протоколу, включающему индукцию арахидоновой кислотой.

Третий визит проходил в виде звонка пациенту через 90 дней, по данным которого собиралась информация обо всех событиях, происходивших с пациентом с момента подписания информированного согласия. Первичной конечной точкой исследования была частота развития ВОРТ на фоне приема АСК по данным теста VerifyNow Aspirin Test. Первичная конечная точка, переносимость и безопасность оценивались у всех пациентов, включенных в исследование. Данное исследование было зарегистрировано в ClinicalTrials.gov, NCT06716255, и в настоящее время завершено.

Результаты. За период с 28.02.2024 по 17.05.2024 200 пациентов было скринировано и 84 успешно включены в исследование, из них 42 пациента получали кишечнорастворимую форму АСК (Тромбо АСС® 100 мг/сут. n=21; Аспирин® Кардио 100 мг/сут. n=21), 42 пациента получали буферную форму АСК, которая всасывается в желудке (Кардиомагнил 75 мг/сут.). Средний возраст исследуемых составил 68,9 лет (стандартное отклонение ±10,2), 34 (40,5%) пациента были женского пола и 50 (59,5%) мужского пола. Исследование было досрочно прекращено из-за более значительных, чем ожидалось, межгрупповых различий. После включения 84 пациентов и выполнения промежуточного анализа (17 мая 2024г) частота развития ВОРТ по данным VerifyNow Aspirin Test была выше в группе пациентов, получающих кишечнорастворимую форму АСК (10 (23,8%) vs 3 (7,1%), p=0,035). К 90 дню частота развития комбинированной конечной точки (летальность от всех причин; госпитализации по любой причине; любые ишемические (тромботические) события) в группе буферной формы АСК составила 7,1% (n=3), что было ниже частоты выявления комбинированной конечной точки в группе кишечнорастворимой АСК, которая составила 16,7% (n=7), преимущественно за счет госпитализаций по любому поводу, однако различия были статистически незначимы (p=0,178). В группе кишечнорастворимой формы АСК было зарегистрировано одно ишемическое событие, а в группе буферной формы АСК ишемических событий не было (p=0,314). За период наблюдения летальных исходов в обеих группах не было. При этом частота развития геморрагических осложнений у пациентов со стабильной ИБС и СД2 при приеме буферной формы АСК и кишечнорастворимой формы АСК составила 3 (7,1%) и 4 (9,5%), соответственно (p=0,693).

Заключение. Назначение буферной формы АСК, которая всасывается в желудке, в группе пациентов с СД2 потенциально может позволить снизить количество пациентов, не отвечающих на АСК в стандартной низкой дозе, что в дальнейшем может привести и к снижению количества значимых клинических событий без потерь в безопасности.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Воспалительное поражение перикарда (от выпота в его полости до утолщения его стенок) в сочетании или без болевого синдрома в грудной клетке является не только трудным в верификации и подборе терапии, но и в обследовании, в связи с тем, что причины поражения перикарда многообразны.

В статье рассматриваются современные подходы к диагностике и лечению пациентов с выпотом в полости перикарда и перикардитом, как проявляющимся болевым синдромом, так и протекающим бессимптомно. Описаны анатомические и физиологические особенности перикарда, механизмы формирования выпота и синдрома тампонады. Представлены алгоритмы диагностики болевого синдрома в грудной клетке, типичного для перикардита, и бессимптомного выпота. Включены рекомендации по дифференциальной диагностике причин воспаления перикарда, анализ рисков осложнений, а также показания к применению противовоспалительной терапии и интервенционных вмешательств. Основное внимание уделено оптимизации подхода к ведению пациентов на основе стратификации рисков и клинических проявлений.

Российское кардиологическое общество (РКО)

При участии: МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), ФГБУ НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И. Чазова Минздрава России (Москва), ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России (Москва), ГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург), ФГБУ НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск), НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН (Томск), Тюменский кардиологический научный центр Томского НИМЦ РАН (Тюмень), ФГБОУ ВО РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва), КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Казань), ФГБУ ФЦССХ Минздрава России (Хабаровск)

ISSN 2618-7620 (Online)