ЮБИЛЕЙ

1 января 2024 года исполняется 70 лет известному российскому кардиологу, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу Российской Федерации, заслуженному врачу Республики Татарстан, академику Академии наук Республики Татарстан, заведующему кафедрой кардиологии Казанского государственного медицинского университета Галявичу Альберту Сарваровичу.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- У пациентов с начальными и умеренными атеросклеротическими изменениями коронарных артерий при нормальной концентрации BDNF определяются повышенные уровни рецепторов TrkВ, оказывающие защитную роль в поддержании целостности эндотелия сосудов.

- У больных с тяжелым коронарным атеросклерозом определены два варианта оси BDNF/ TrkB:

- Пониженный уровень BDNF и повышенный TrkB ассоциировались с низким содержанием VEGF и повышенным ИЛ-6, что свидетельствует об активации системного воспаления.

- Повышенный уровень BDNF-TrkB связан с высокой экспрессией VEGF, указывая на активацию ангиогенеза и/или нестабильно уязвимую бляшку, и может являться предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений.

Цель. Изучить содержание нейротрофического фактора мозга (BDNF) и тирозинкиназного рецептора В (TrkB) в сыворотке крови больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и оценить взаимосвязь BDNF/TrkB-сигналинга с тяжестью коронарного атеросклероза, показателями системного воспаления (интерлейкин (ИЛ)-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α)) и ангиогенезом (фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)).

Материал и методы. В исследование включено 99 больных стабильной ИБС, которым проведена коронароангиография, и 30 здоровых добровольцев. Коронарный атеросклероз оценивали по шкале Gensini (GS). В сыворотке крови иммуноферментным методом определяли концентрации BDNF, TrkB, VEGF, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α. При статистической обработке данных применяли кластерный, корреляционный, регрессионный анализы.

Результаты. У больных ИБС наблюдался большой диапазон варьирования концентрации BDNF. Для определения однородных групп методом k-средних выделено 3 кластера с различными векторами на оси BDNF/TrkB. Пациенты отличались тяжестью коронарного атеросклероза, проявлением воспалительной реакции, интенсивностью ангиогенеза. У пациентов с начальными и умеренными атеросклеротическими изменениями коронарных артерий отмечена нормальная концентрация BDNF и повышенный уровень TrkВ (22,35/1,18 нг мл). У больных с тяжелым коронарным атеросклерозом определены два различных варианта BDNF/TrkB. Пониженный уровень BDNF и повышенный TrkB (6,0/1,52 нг/мл) ассоциировались с низким содержанием VEGF и повышенным ИЛ-6. Повышенный уровень BDNF и нормальные значения TrkB (26,95/0,96 нг/мл) были характерны для пациентов с высокой экспрессией VEGF, свидетельствующей об активации ангиогенеза и/или нестабильной атеросклеротической бляшке. Выявлена прямая связь BDNF с VEGF (r=0,536, p<0,001) и обратная с TrkB (r=-0,301, p=0,019), ИЛ-6 (r=-0,306, p=0,002). Уровень TrkB был взаимосвязан с ФНО-α (r=0,403, p=0,001). Регрессионный анализ показал, что на экспрессию BDNF влияют TrkB (β=-0,237, p=0,009), VEGF (β=0,490, p<0,001), ИЛ-6 (β=-0,339, p<0,001).

Заключение. У больных стабильной ИБС установлены разные уровни экспрессии BDNF-TrkB, которые были связаны со степенью коронарного атеросклероза. BDNF-TrkB-сигналинг участвует в регуляции воспаления и ангиогенеза при стабильной ИБС.

- Больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в сочетании с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени отличает преобладание высокой тромботической нагрузки, больший уровень трансаминаземии и маркеров печеночной дисфункции.

- Главным условием данных различий служит стеатогепатит, определяющий значительную тропонинемию и являющийся предиктором высокой тромботической нагрузки.

Цель. Оценка особенностей инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) у пациентов с метаболическим синдромом (МС) при наличии и отсутствии метаболически-ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП).

Материал и методы. 144 пациента с ИМпST при наличии МС, поступившие для выполнения первичной коронароангиографии и чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), из них 71 с МАЖБП (1 группа, возраст 62,9 (59,9;66,0) лет, женщин 17 человек), контрольная группа (73 человека без МАЖБП, возраст 63,2 (59,1;66,8) лет, женщин 17 человек) формировалась по правилу наибольшего уравновешивания 1 группы по критериям МС. В программу обследования входило проведение фиброэластометрии печени, определение кардиоспецифичного тропонина I (cTnI) при поступлении (cTnI-1) и через 24 ч (cTnI-24), среднего объема тромбоцитов (MPV), трансаминаз, гаммаглутамилтрансферазы, концентрации фрагментов цитокератина-18 (ФЦК-18).

Результаты. Больных ИМпST в сочетании с МАЖБП отличает преобладание высокой тромботической нагрузки (TIMI thrombus grade 5, р=0,048), требующей проведения двухэтапного ЧКВ (р=0,018), рост числа тромбоцитов и показателя MPV, снижение степени разрешения элевации ST после первичного ЧКВ, больший уровень трансаминаземии и маркеров печеночной дисфункции; главным условием данных различий служит стеатогепатит, определяющий значительную тропонинемию (р<0,01) и являющийся предиктором высокой тромботической нагрузки (р=0,016), повышенного MPV (р=0,044) и фактором неблагоприятных событий в ближайшие 18 мес. после развития острого коронарного синдрома (р=0,00035). Включение в многомерную модель критерия ФЦК-18 позволяет улучшить качество исходной клинической модели прогноза последующих коронарных событий в случае сочетания ИМпST-МАЖБП с увеличением площади под кривой ROC с 0,788 (95% доверительный интервал (ДИ): 0,69-0,89) до 0,648 (95% ДИ: 0,52-0,78), тест DeLong’s, p=0,044.

Заключение. МАЖБП у больных с ИМпST сочетается с увеличением выраженности коронарного тромбоза и сложности в проведении первичного ЧКВ, главным условием которых, как и неблагоприятных событий после острого коронарного синдрома, является стеатогепатит.

- Послеоперационная фибрилляция предсердий (ФП) является самым частым осложнением после операции коронарного шунтирования (КШ).

- Патогенетические механизмы возникновения и развития послеоперационной ФП имеют сложный характер и до сих пор до конца не изучены.

- Изучение компонентов внеклеточного матрикса (ВКМ) поможет расширить представление о характере и выраженности ремоделирования миокарда у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий и оценить взаимосвязь протеинов ВКМ и ФП после операции КШ.

Цель. Оценить сывороточный уровень фибронектина у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий и выявить связь уровня фибронектина с фибрилляцией предсердий (ФП), развившейся на госпитальном этапе после операции коронарного шунтирования (КШ), и типами структурного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ).

Материал и методы. Проспективное наблюдательное исследование 80 пациентов, которым в плановом порядке была проведена операция КШ на базе Кардиохирургического отделения № 1 ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" в период с октября 2020г по май 2022г. Группы были разделены в зависимости от развития ФП после операции КШ (19 больных с развившейся ФП на госпитальном этапе после операции КШ (до 10 сут.), 61 пациент — группа контроля). Всем пациентам провели общеклиническое обследование и трансторакальную эхокардиографию, с расчетом типа ремоделирования ЛЖ, определяли уровень фибронектина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа реактивом Fibronectin (Technozym, Австрия).

Результаты. По результатам проведенного иммуноферментного анализа медиана значений фибронектина в группе с ФП составила 110,10 [86,86; 134,00] мкг/мл vs 120,90 [92,01; 161,50] мкг/мл группы сравнения, р=0,19. У обследованной выборки пациентов с ФП наблюдались следующие геометрические модели ЛЖ: нормальная геометрия ЛЖ (НГЛЖ) — у 1 пациента (5,26%), концентрическое ремоделирование ЛЖ (КРЛЖ) — у 3 пациентов (15,79%), концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ) — у 10 пациентов (52,63%), эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (ЭГЛЖ) — у 5 пациентов (26,32%). В группе без ФП у 25 пациентов (40,98%) выявлена НГЛЖ, у 26 пациентов (42,62%) — КРЛЖ, у 6,56% (n=4) диагностирована КГЛЖ, ЭГЛЖ — у 6 пациентов (9,84%). Различия по типам геометрии между группами оказались статистически значимыми (р<0,0001). После выполнения многофакторного анализа c поправкой на пол, возраст, длительность использования ИК предсказательная ценность сохранилась для КГЛЖ — отношение шансов (ОШ) 15,83 (95% доверительный интервал (ДИ): 4,082-1,442,00; р=0,0001) и ЭГЛЖ — ОШ 5,17 (95% ДИ: 1,365-19,573; р=0,015). В ходе дальнейшего исследования показано, что концентрация фибронектина <116,496 мкг/мл c чувствительностью 78% и специфичностью 53% ассоциирована с КГЛЖ (р=0,006) у пациентов обеих групп.

Заключение. Фибронектин в концентрации <116,496 мкг/мл ассоциирован с ремоделированием миокарда по типу КГЛЖ у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий (чувствительность 78%, специфичность 53%; р=0,006).

- Аритмический синдром на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) характеризуется преобладанием наджелудочковых и желудочковых экстрасистол.

- У молодых пациентов с аритмией на фоне НДСТ при проведении speckle-tracking эхокардиографии выявлено локальное снижение продольной деформации левого желудочка, подтверждающее структурные изменения миокарда при сохраненной фракции выброса левого желудочка.

- Взаимосвязь продольного систолического стрейна с желудочковой экстрасистолией и пролапсом митрального клапана требует дальнейшего углубленного изучения в когорте пациентов с НДСТ для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий.

Цель. Оценить продольную деформацию миокарда левого желудочка у па- циентов с аритмическим синдромом на фоне недифференцированной дис- плазии соединительной ткани (НДСТ).

Материал и методы. В одномоментное сравнительное исследование вклю- чены пациенты молодого возраста с аритмическим синдромом на фоне НДСТ (43 мужчины и 84 женщины, средний возраст 30,82±8,17 года (группа 1, n=127)). В группу контроля включены добровольцы с единичными фенотипи- ческими признаками НДСТ, сопоставимые по возрасту и полу: 9 мужчин и 21 женщина, средний возраст 34,13±6,87 года (группа 2, n=30). Выполнено стан- дартное клиническое обследование, 72-часовое мониторирование электро- кардиограммы, speckle-tracking эхокардиография.

Результаты. Пациенты 1 группы характеризовались более низкими пока- зателями глобальной продольной систолической деформации миокарда по сравнению с контрольной группой: -22,96% [-24,56%; -21,50%] в группе 1 vs-24,73% [-25,25%; -23,84%] в группе 2 (p=0,016). Локальное снижение про- дольной деформации миокарда (в ³2 сегментах) отмечено у 62,2% пациентов группы 1 и 13,3% пациентов группы 2 (p=0,025). В группе 1 выявлена взаимо- связь между желудочковой экстрасистолией (ЖЭС) I класса и снижением про- дольной деформации в срединном переднем (r1=0,253, p=0,004) и в апикаль- ном переднем (r1=0,253, p=0,004) сегментах; между ЖЭС V класса и ухудше- нием деформационных характеристик в базальном нижнем (r1=0,215, p=0,021) и срединном переднем (r1=0,211, p=0,023) сегментах. Кроме того, отмечена умеренная корреляция между пролапсом митрального клапана (ПМК) и сни- жением продольного систолического стрейна в базальном нижне-боковом (r1=0,405, p=0,041) и базальном переднем (r1=0,519, p=0,003) сегментах.

Заключение. Наличие локального снижения продольной систолической де- формации левого желудочка во взаимосвязи с аритмией и ПМК у пациентов с НДСТ позволяет рекомендовать speckle-tracking эхокардиографию для ранней неинвазивной оценки ремоделирования миокарда в данной когорте больных.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель. Оценка эффективности препаратов ацетилсалициловой кислоты (АСК) с целью вторичной профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) в реальной клинической практике, а также сравнительной эффективности препарата Кардиомагнил c другими препаратами АСК.

Материал и методы. В наблюдательное неинтервенционное ретроспективное исследование с использованием данных электронных медицинских карт пациентов (>18 млн) было включено 18199 пациентов с АССЗ, которые были разделены на 2 группы — пациенты, которые получали АСК 75-100 мг (n=9784), и пациенты, которые не получали АСК (n=8325). Оценивались частота назначения АСК, выбор первого препарата, продолжительность приема АСК, частота замены препарата АСК в процессе лечения, выбор второго препарата АСК при смене терапии. В связи с тем, что пациенты в вышеуказанных группах были достаточно разнородны по изучаемым параметрам, для оценки эффективности препаратов АСК по частоте клинических исходов была выполнена псевдорандомизация и были подобраны сопоставимые группы для оценки эффективности препаратов АСК 75-100 мг у пациентов с АССЗ (n=427) в сравнении с пациентами, не получающими АСК (n=427), и для оценки эффективности Кардиомагнила (буферной формы АСК) 75 мг (n=1308) в сравнении с кишечнорастворимыми препаратами АСК 100 мг (КРА) (n=1308) с учетом 24 параметров.

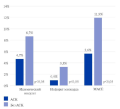

Результаты. Средняя доля пациентов с АССЗ, принимающих препараты АСК, составила 58%. 54% пациентов в ходе лечения производилась смена лекарственной терапии с одного препарата АСК на другой. Частота назначения Кардиомагнила в качестве препарата первого выбора составила 33%, в качестве второго препарата при смене терапии — 21%. Продолжительность приема Кардиомагнила была наибольшей по сравнению с другими препаратами АСК и составила 16,3 мес. Частота ишемического инсульта, инфаркта миокарда и серьезных сердечно-сосудистых событий в группе пациентов, которые получали АСК 75-100 мг, была достоверно ниже, чем у пациентов, которые не принимали препаратов АСК, и составила 4,7% vs 8,7%, 0,9% vs 3,3%, 5,6% vs 11,9%, соответственно. Продемонстрированы достоверно более низкая частота нестабильной стенокардии (0,8% vs 2,0%), инфаркта миокарда (1,5% vs 3,9%) и серьезных сердечно-сосудистых событий (5,4% vs 7,8%) в группе пациентов, которые получали Кардиомагнил 75 мг, в отличие от КРА.

Заключение. Выявлены достоверные преимущества буферной формы АСК (препарат Кардиомагнил) в сравнении с КРА в реальной клинической практике.

Опубликованные исследования демонстрируют недостаточную степень внедрения клинических рекомендаций в реальную клиническую практику. Успех применения основных принципов диагностики и лечения пациентов с нарушениями липидного обмена напрямую зависит от идентификации барьеров и использования стратегий для их преодоления, что является областью интересов имплементационной науки. Приводится обоснование запланированной дистанционной трехуровневой оценки действующей системы оказания медицинской помощи пациентам с дислипидемией (анкетирование с использованием уровень-специфичных структурированных опросников для практикующих врачей, руководителей медицинских организаций и главных внештатных специалистов) для выявления ключевых барьеров, стоящих на пути внедрения и соблюдения клинических рекомендаций. Данные, полученные в рамках использования ключевых подходов имплементационной науки, позволят сформировать стратегии, направленные на улучшение соблюдения рекомендаций по ведению пациентов с нарушениями липидного обмена в реальной клинической практике.

Цель. Оценить эффективность PCSK9 таргетной терапии (алирокумаб, ин-клисиран и эволокумаб) у больных, страдающих атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АССЗ) и недостижением целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) за период 21 ноября 2022г — 31 декабря 2023г.

Материал и методы. Для проведения наблюдательного исследования было включено 50 пациентов в группу терапии препаратом инклисиран и 30 пациентов в контрольную группу (больные с АССЗ, получающие терапию ингибиторами PCSK9 (алирокумаб, n=1; эволокумаб, n=29)). У всех участников исследования анализировались анамнестические данные, исходно проводилась инструментальная (электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и нижних конечностей), лабораторная диагностика (общий и биохимический анализы крови с расширенным липидным профилем). В исследовании принимают участие 3 медицинских организации государственной системы здравоохранения города Москвы.

Результаты. Представлены промежуточные данные по оценке эффективности PCSK9 таргетной терапии у больных АССЗ, полученные через 3 мес. от начала исследования. Группы сравнения были сопоставимы по основным клиническим характеристикам. При анализе липидснижающего эффекта инкли-сирана у обследуемых больных АССЗ было установлено, что уровень ХС ЛНП достоверно снизился с 2,53±0,10 ммоль/л до 1,10±0,08 ммоль/л (на 56,5%), p<0,0001, при этом целевое значение ХС ЛНП <1,4 ммоль/л достигли 77,5% обследуемых. Анализ липидснижающего эффекта алирокумаба/эволокума-ба показал достоверное снижение уровня ХС ЛНП: с 2,48±0,16 ммоль/л до 1,07±0,11 ммоль/л (на 56,8%), p<0,0001.

Заключение. Применение PCSK9 таргетной терапии (алирокумаб или инкли-сиран, или эволокумаб) у больных АССЗ в клинической практике московского здравоохранения уже к 3 мес. позволяет достигать целевых уровней ХС ЛНП, которые обозначены в клинических рекомендациях.

- При разных штаммах COVID-19 имелось различие клинико-демографических показателей и коморбидности пациентов.

- При разных штаммах COVID-19 в долгосрочном периоде (18 мес.) после перенесенной госпитализации наблюдалась различная частота смертельных исходов.

Вирусная инфекция и пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) характеризовалась не только высокой заболеваемостью и госпитальной смертностью, но и повышением смертности пациентов в популяции после выписки из стационара. При этом отмечались различия в частоте госпитализации, количестве осложнений и смертности пациентов и количестве летальных исходов между разными волнами пандемии с 2020 по 2023гг.

Цель. Сравнить уровень постгоспитальной смертности пациентов между тремя штаммами COVID-19 — "Альфа", "Дельта" и "Омикрон" в 18-мес. отдаленном наблюдении.

Материал и методы. В проспективном одноцентровом нерандомизированном сплошном исследовании было проанализировано 2400 историй болезни больных с вариантом вируса "Альфа" (2020г), 1826 — с вариантом "Дельта" (2021г) и 997 историй болезни пациентов с вариантом "Омикрон" (2022г). Конечной точкой была общая смертность в течение периода наблюдения.

Результаты. Показаны различия между клинико-демографическими показателями в разрезе штаммов COVID-19: при "Дельта" и "Омикрон" госпитализировалось больше женщин, в волну "Омикрон" пациенты были старше. Также коморбидные пациенты чаще встречались при штаммах "Дельта" и "Омикрон", чем при "Альфа" (для случаев хронической обструктивной болезни лёгких, артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности), но хроническая болезнь почек — чаще при "Альфа" и "Омикрон". Группы достоверно различались между собой по смертности, причем максимальная была при Дельте, а минимальная — при "Омикрон", причем максимальная смертность при Дельте отмечалась в первые 90 дней после выписки. В период с 12 по 18 мес. оценка выживаемости сильнее всего снизилась для пациентов, госпитализированных в волну "Дельта", что определяется риском долгосрочных сердечно-сосудистых последствий.

Заключение. Клинико-демографические различия между пациентами при разных штаммах COVID-19, а также достоверная разница в уровне смертности пациентов различных волн подчеркивают важность персонализированного подхода к лечению и отдаленному наблюдению пациентов на постгоспитальном этапе.

- Пациентам старше 70 лет с инфарктом миокарда (ИМ) в стационаре рекомендуется проводить диагностику синдрома старческой астении с использованием скрининговых опросников.

- Определены предикторы неблагоприятного прогноза в течение 12 мес. после ИМ у лиц старше 70 лет.

- Выполнение чрескожного коронарного вмешательства в текущую госпитализацию снижало риск неблагоприятных исходов в течение 12 мес. после перенесенного ИМ у пациентов старше 70 лет.

Цель. Разработать прогностическую модель риска развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. с учетом наличия синдрома старческой астении у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда (ИМ).

Материал и методы. Проведено проспективное наблюдательное исследование 92 пациентов старше 70 лет с ИМ, проходивших лечение в кардиологических отделениях Клиник СамГМУ с 2020 по 2021гг. Уровни N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2 (ST2) определялись в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на 5-е сут. госпитализации. Синдром старческой астении выявляли по анкете "Возраст не помеха" на 5-е сут. госпитализации. Период наблюдения составил 12 мес. За конечную точку выбрано наступление неблагоприятного события (смерть от всех причин, сердечно-сосудистая смерть, повторный ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения). Применялись статистические непараметрические методы, корреляционный анализ, ROC-анализ, логистическая регрессия.

Результаты. Статистически значимыми предикторами неблагоприятного исхода в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ являются: возраст старше 80 лет (отношение шансов (ОШ) 5,57, 95% доверительный интервал (ДИ): 2,07-14,96, при p=0,001), перенесенный ИМ в анамнезе (ОШ 3,96, 95% ДИ: 1,36-10,26, при p<0,05), скорость клубочковой фильтрации <55 мл мин/1,73 м2 по CKD-EPI (ОШ 4,05, 95% ДИ: 1,55-10,57, при p=0,004), систолическое давление в легочной артерии >38 мм рт.ст. (ОШ 4,5, 95% ДИ: 1,69-11,96, при p=0,003), фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) по Симпсону <45% (ОШ 12,21, 95% ДИ: 4,2-35,57, при p<0,001), а также ≥3 баллов по анкете "Возраст не помеха" (ОШ 9,62, 95% ДИ: 2,96-31,25, при p<0,001), ≥6 баллов по индексу коморбидности Чарлсона (ОШ 10,4, 95% ДИ: 2,84-38,12, при p<0,001), концентрация NT-proBNP ≥1400 пг/мл (ОШ 7,09, 95% ДИ: 2,53-19,89, при p<0,001) и уровень ST2 ≥8,2 нг/мл (ОШ 9,13, 95% ДИ: 2,79-29,89, при p<0,001). Проведение же чрескожного коронарного вмешательства в текущую госпитализацию снижало риск неблагоприятных исходов (ОШ 0,24, 95% ДИ: 0,09-0,69, при p=0,015). Прогностическая модель оценки риска наступления неблагоприятного исхода в течение 12 мес. для пациентов старше 70 лет с ИМ на основе количества баллов по анкете "Возраст не помеха", уровня ST2 в сыворотке крови в нг мл и ФВ ЛЖ в % при ROC-анализе имеет площадь под кривой 0,87 (95% ДИ: 0,79-0,95), чувствительность — 86%, специфичность — 71%, при p<0,001.

Заключение. Прогнозирование неблагоприятного исхода на основе количества баллов по анкете "Возраст не помеха", ФВ ЛЖ в % по Симпсону, а также концентрации ST2 способно улучшить стратификацию риска развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ.

- У пациентов с артериальной гипертензией и аневризмой аорты после выполнения эндоваскулярной изоляции аневризмы аорты вне зависимости от ее локализации значимо увеличивается каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой волны.

- После выполнения эндопротезирования аорты изменяется форма центральной пульсовой волны, отражая снижение растяжимости стенки аорты и ухудшение функции демпфирования.

- Имплантация более протяженных стент-графтов, а также более низкая частота сердечных сокращений после операции приводит к увеличению времени возврата отраженной пульсовой волны.

Цель. Оценка динамики артериальной жесткости, центрального артериального давления (ЦАД) и определение потенциально влияющих на них факторов у пациентов с аневризмой нисходящего грудного и брюшного отделов аорты, в сочетании с артериальной гипертензией, через год после эндоваскулярной изоляции аневризмы аорты ((T)EVAR).

Материал и методы. Включались пациенты ≥18 лет без клинически значимых нарушений ритма сердца. До операции и через год выполнялось обследование: определение периферического артериального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), ЦАД, индекса аугментации (AIx), давления в точке максимума подъема прямой пульсовой волны (PT1h), времени возврата отраженной волны (Тr) и каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны (кфСРПВ).

Результаты. Включено 50 пациентов (средний возраст 68±9 лет, 41 мужчина, 16 — с аневризмой нисходящего грудного отдела аорты, 34 — с аневризмой брюшного отдела аорты), обследовано повторно 23 пациента. После (T) EVAR выявлено увеличение кфСРПВ (+2,6 м/с, р<0,001), PT1h (+5 мм рт.ст., р=0,026), периферического пульсового давления (+7 мм рт.ст., р=0,039), ЧСС (+5 уд./мин, р=0,025). Показатели ЦАД и AIx не изменились. Найдена зависимость снижения Tr от длины стент-графта (β=0,42) и снижения ЧСС (β=-0,52). За год зарегистрировано 6 сердечно-сосудистых осложнений.

Заключение. Имплантация эндопротеза сопровождается повышением кфСРПВ вне зависимости от локализации аневризмы. Повышение PT1h через год после (T)EVAR может отражать снижение растяжимости аорты, ухудшение демпфирующей функции. Отсутствие динамики ЦАД, AIх, вероятно, объясняется особенностями отраженной волны после операции. Предикторы увеличения Tr — снижение ЧСС и имплантация более протяженных стент-графтов.

- Вопрос о выборе метода, способного обеспечить высокую эффективность в отдаленном периоде у пациентов с ишемической болезнью сердца и многососудистым коронарным поражением, остается до конца не решенным.

- Бимаммарное шунтирование в периоде наблюдения до 33 мес. ассоциировалось со значимо лучшей выживаемостью пациентов и меньшим количеством развития больших сердечно- сосудистых событий.

- Возраст пациентов старше 58 лет, индекс массы тела свыше 30,72 и фракция изгнания левого желудочка <48% являются независимыми предикторами более высокой вероятности наступления летального исхода в отдаленном периоде.

- Фибрилляция предсердий увеличивает риск смертельного исхода в отдаленном периоде относительно пациентов с синусовым ритмом в 4,7 раз.

Цель. Оценить отдаленные результаты полного бимаммарного и традиционного коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий.

Материал и методы. С июня 2018г по декабрь 2021г в ФЦССХ (г. Красноярск) проведено 646 операций КШ у пациентов с ишемической болезнью сердца и многососудистым поражением коронарных артерий. Пациентов, которым для полной реваскуляризации миокарда использовали обе внутренние грудные артерии, было 178 человек, с применением традиционной методики реваскуляризации — 468. После псевдорандомизации было отобрано 356 пациентов, из них 99 пациентов с применением методики бимаммарного КШ в условиях искусственного кровообращения (ИК) (группа 1), 178 пациентов с применением традиционной методики реваскуляризации, все в условиях ИК (группа 2) и 79 пациентов, у которых бимаммарная реваскуляризация выполнена на работающем сердце (группа 3). В группах преобладали пациенты мужского пола (p=0,143 и р=0,547), группы были сопоставимы по возрасту (p=0,343 и р=0,104), индексу массы тела (p=0,532 и р=0,759), сахарному диабету (p=0,705 и р=0,667), количеству гемодинамически значимых поражений коронарных артерий (p=0,370 и р=0,595).

Результаты. Период наблюдения составил 32,8±8,52 мес. Выживаемость пациентов в отдаленном периоде составила 83,9% в группе 2, 93% в группе 1 (p=0,041) и 94% в группе 3 (p=0,039). Свобода от кардиальной летальности составила 100% в обеих группах бимаммарного КШ и 92,5% в группе 2 (p=0,001 и p=0,039), свобода от больших сердечно-сосудистых событий составила 94,2% в группе 1, 85,1% в группе 2 и 98,5% в группе 3 (p=0,032 и p=0,03).

Заключение. Бимаммарное КШ современный эффективный и безопасный метод хирургической реваскуляризации миокарда как в условиях ИК, так и на работающем сердце. В сроке до 33 мес. бимаммарная реваскуляризация миокарда ассоциировалась со значимо лучшей выживаемостью пациентов, полной свободой от кардиальной летальности и меньшей частотой развития больших сердечно-сосудистых событий.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- Определены затраты на достижение 1% целевого показателя "снижение смертности от болезней системы кровообращения" Государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2023-2024гг.

Цель. Оценка затрат на достижение целевого показателя (ЦП) "снижение смертности населения от болезней системы кровообращения" (БСК) Государственной программы "Развитие здравоохранения" при применении лекарственных препаратов валсартан+сакубитрил, дапаглифлозин и эмпа-глифлозин у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) всего спектра фракции выброса левого желудочка в 2023-2024гг.

Материал и методы. В качестве целевой популяции рассматривались российские пациенты, перенесшие острое сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ), имеющие подтвержденный диагноз ХСН и получающие льготные лекарственные препараты в рамках федерального проекта "Борьба с ССЗ". Для прогнозирования исхода "сердечно-сосудистая смерть" использовали параметрическое моделирование данных клинических исследований. Рассчитывалась в соответствующей сравнительной паре величина затрат на лекарственные препараты, необходимая для предотвращения одной сердечно-сосудистой смерти (ССС), а также для достижения 1% ЦП по снижению смертности от БСК при применении каждого из препаратов в целом по стране и отдельно в каждом регионе.

Результаты. Величина затрат в соответствующей сравнительной паре на лекарственные препараты за 1-й год терапии для предотвращения одной ССС в случае применения препарата валсартан+сакубитрил составила 11,80 млн руб., дапаглифлозина — 7,07 млн руб., эмпаглифло-зина — 13,83 млн руб. Затраты, необходимые для достижения 1% ЦП по снижению смертности населения от БСК, составили для препаратов валсартан+сакубитрил, дапаглифлозин и эмпаглифлозин:

• в 2023г, соответственно, 6534,0 млн руб., 3915,0 млн руб. и 7654,2 млн руб.;

• в 2024г, соответственно, 1100,6 млн руб., 659,5 млн руб. и 1289,7 млн руб.

Заключение. Применение дапаглифлозина в соответствующей сравнительной паре характеризуется наименьшими затратами на предотвращение одной ССС и достижения 1% ЦП "снижение смертности населения от БСК" в 2023-2024гг.

Публикация отражает современную стратегию и возможности применения различных фиксированных комбинаций у коморбидных пациентов с артериальной гипертензией и нарушением липидного обмена. На основе рекомендаций и ключевых рандомизированных исследований предложены алгоритмы назначения комбинированных препаратов в зависимости от клинических характеристик пациентов. В приоритете выбора находится как достижение целевых уровней артериального давления и липопротеидов низкой плотности, так и максимальное влияние на сердечно-сосудистый прогноз и исходы. Безусловно, данные алгоритмы не являются обязательными, и в конкретной клинической ситуации могут быть любые отклонения даже от стандартных схем лечения: альтернативное решение практикующего врача, непереносимость терапии, наличие особых показаний и многое другое. Однако идея дифференцированного подхода к использованию разного рода фиксированных комбинаций крайне полезна в тех случаях, когда необходимо быстрое принятие правильного решения для назначения оптимальной терапии артериальной гипертензии и дислипидемии в условиях недостатка времени для всестороннего взвешивания всех "за" и "против", лежащих в основе любых клинических рекомендаций.

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) в Российской Федерации и в мире в целом продолжает расти. В немалой степени это связано с эпидемией ожирения и ассоциированных с ним состояний — метаболического синдрома и сахарного диабета (СД) 2 типа. Наиболее распространенной и доказанной гипотезой взаимосвязи АГ и ожирения является активация симпатической нервной системы (СНС). Вместе с тем современные исследования показывают, что последствия гиперактивации СНС не ограничиваются только гемодинамическими эффектами, а распространяются на многие органы и системы. Если симпатическая активность повышена длительно — это может привести к развитию инсулинорезистентности и СД 2 типа. Нейротрансмиттеры влияют на жировые клетки, усиливая липолиз и приводя к увеличению выделения жирных кислот, на печень, увеличивая глюконеогенез, на β-клетки поджелудочной железы, снижая секрецию инсулина. СНС играет важную роль в управлении энергией посредством регуляции скорости метаболизма. У лиц с ожирением значительно менее выражен постпрандиальный термогенез, несмотря на более высокий инсулиновый ответ, снижен гемодинамический ответ на изометрические или гетерометрические упражнения. Хронический стресс, который является одним из составляющих синдрома ожирения, служит не только триггером, приводящим к поведенческим нарушениям, но и напрямую приводит к срыву различных физиологических систем, в т.ч. через активацию СНС. Однако выбор антигипертензивных препаратов, влияющих на активность СНС у больных с ожирением и метаболическими нарушениями, весьма ограничен. Согласно текущим рекомендациям, β-блокаторы не являются препаратами выбора у больных неосложненной АГ, в связи с тем, что они имеют меньшую доказательную базу, по сравнению с другими классами препаратов и обладают метаболическими и другими побочными эффектами. Учитывая это, селективные агонисты I1-имидазолиновых рецепторов и, в частности моксонидин, могут быть препаратами выбора у этой категории больных. Использование моксонидина в комбинированной терапии пациентов с АГ и метаболическими нарушениями, в т.ч. с менопаузальным метаболическим синдромом, а также с физиологическим снижением уровня эстрогенов значительно улучшает эффективность антигипертензивной терапии, повышает вероятность достижения целевых уровней артериального давления, а воздействие на метаболические процессы сопровождается улучшением прогноза у данной категории больных.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- За последние годы все больше данных появляется о различии в развитии, течении, прогрессировании и лечении артериальной гипертензии (АГ) между мужским и женским полом.

- Информируя и просвещая медицинских работников о половом различии в кардиоваскулярном прогнозе, стимулируется внедрение дифференциального подхода в диагностике и лечении АГ, а также приверженность к терапии среди пациентов.

Актуальные клинические рекомендации представляют единый подход в лечении и профилактике артериальной гипертензии (АГ) у пациентов обоих полов. Между тем в последнее время стали появляться данные о том, что развитие, течение, прогрессирование и лечение заболевания могут отличаться в зависимости от пола. Целью обзора является систематизация современных представлений о половых различиях АГ, а также обоснование необходимости дифференцированного лечения среди мужчин и женщин. Был проведен поиск литературных источников за 2013-2023гг в базах данных PubMed, CochraneLibrary, Embase, GoogleScholar, eLibrary с помощью поискового словосочетания "половые различия артериальной гипертензии". В настоящей работе отражены актуальные данные относительно полспецифических различий АГ, включая ее развитие, регуляцию артериального давления, половые особенности факторов риска, поражения органов-мишеней, особенности антигипертензивного лечения. Внедрение дифференцированного подхода, основанного на понимании половых различий, в клинический инструментарий может привнести новые стратегии в профилактике прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

- Старение сопровождается уменьшением рос-та и минеральной плотности костной ткани (остеопения и остеопороз), прогрессированием снижения мышечной массы, увеличением жировой ткани (саркопения и саркопеническое ожирение).

- В качестве дополнительных диагностических критериев остеосаркопенического ожирения возможно использование сывороточных маркеров метаболизма костной ткани, функционирования мышц и воспаления.

Синдром остеосаркопенического ожирения подразумевает одновременное ухудшение состояния костей, мышц и избыточного отложения жира, что приводит к системной метаболической дисрегуляции. В настоящее время актуальность проблемы остеосаркопенического ожирения возрастает в связи с глобальным демографическим старением населения, высокой частотой развития ожирения, сахарного диабета 2 типа, гериатрических синдромов — саркопении и старческой астении в развитых странах современного мира. В связи с этим актуальным является поиск новых методов диагностики данного состояния, включая лабораторные маркеры. В обзоре рассмотрены современные биомаркеры остеосаркопенического ожирения.

Что уже известно о предмете исследования?

- Ухудшение хронической сердечной недостаточности (ХСН) сохраняется серьёзной проблемой из-за ограниченных возможностей своевременной диагностики и лечения, особенно, на догоспитальном этапе.

Что нового?

- Эпизоды обострения разнообразны, а риск повторного ухудшения ХСН определяется остаточным застоем (явным или субклиническим).

- По причине неблагоприятного прогноза предложено выделять фенотип "госпитализированных пациентов с декомпенсацией ХСН".

Возможный вклад в клиническую практику

- Введение русскоязычного аналога термина "worsening heart failure" ("ухудшающаяся ХСН") представляется рациональным для выделения когорты пациентов с обострением сердечной недостаточности и установленным диагнозом ХСН с целью унификации терминологии и оптимизации тактики ведения.

В статье представлен краткий аналитический обзор основных положений согласованного мнения европейских экспертов по определению, клиническим особенностям хронической сердечной недостаточности (ХСН) с обобщением последних результатов по лечению и профилактике её обострений. Основные позиции сопоставлены с существующими подходами в Российской Федерации. Обсуждаются определение и классификация ухудшающейся ХСН (УХСН), основные клинические проявления, эпидемиология и исход, патофизиология, подходы к раннему выявлению данного синдрома, принципы лечения пациентов с УХСН с позиций нахождения их в стационаре, в отделении экстренной помощи и в амбулаторных условиях. Уделяется внимание терминологии, необходимой для выделения когорты пациентов с обострением сердечной недостаточности с ранее установленным диагнозом ХСН с целью унификации подходов к диагностике и лечению.

В обзорной статье рассматривается роль технологий бесшовного протезирования аортального клапана в эру транскатетерного протезирования. Освещены современные данные относительно результатов лечения этими двумя методиками, проведено сравнение двух методик, подробно описаны их основные недостатки, определены когорты пациентов оптимальные для той или иной методики протезирования.

НЕКРОЛОГ

Леонид Семенович Барбараш, выдающийся советский и российский кардиохирург, талантливый ученый, заслуженный врач Российской Федерации, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук ушел из жизни.

ISSN 2618-7620 (Online)