ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- В обзоре представлены все виды чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), используемые у больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).

- Эндоваскулярные вмешательства при ИМпST разделяются в зависимости от сроков заболевания, сохраняющейся симптоматики болезни и предварительного использования тромболитической терапии.

- Различные виды ЧКВ при ИМпST имеют не оди- наковую пользу.

- В обзоре на основе доказательной базы обосновывается приоритетная роль первичного ЧКВ в течение 12 ч от начала симптомов среди всех видов реперфузии больных ИМпST, которая закреплена в современных рекомендациях с 2003г.

При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) выполняются различные виды чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в зависимости от сроков заболевания, сохраняющейся симптоматики болезни и предварительного использования тромболитической терапии (ТЛТ).

Целью обзора является представить все виды ЧКВ, которые могут быть выполнены при лечении пациентов с ИМпST, обосновать показания для их применения и оптимальный вариант эндоваскулярного вмешательства.

Принципиально выделены три вида ЧКВ, используемые у больных ИМпST: первичное ЧКВ (пЧКВ), позднее ЧКВ (после 48 ч от начала заболевания) и ЧКВ после ТЛТ. Различные виды ЧКВ при ИМпST имеют не одинаковую пользу. Современные рекомендации обосновывают абсолютные показания для стентирования с наивысшим уровнем доказательности для пЧКВ в течение 12 ч, спасительного ЧКВ и рутинного раннего ЧКВ после ТЛТ. При этом приоритетная роль в реперфузии при ИМпST закреплена за пЧКВ в течение 12 ч. Именно поэтому данный показатель является целевым в рамках европейской инициативы Stent for Life (SFL) — национальный/региональный показатель пЧКВ в течение 12 ч должен быть 70% и выше от числа больных, госпитализированных с ИМпST.

Что известно о предмете исследования?

- В клинических рекомендациях по хронической сердечной недостаточности представлены критерии качества медицинской помощи.

- Опубликованные результаты регистров дают усредненное представление о качестве медицинской помощи. Результаты отдельных центров могут значительно отличаться. При планировании улучшений в конкретной медицинской организации нужны более точные данные о существующих недостатках.

Что добавляют результаты исследования?

- Представлены характеристики 27 многоцентровых отечественных и зарубежных регистров хронической сердечной недостаточности.

- Изложены ключевые требования к регистру хронической сердечной недостаточности, предназначенному для мониторинга выполнения клинических рекомендаций в повседневной практике.

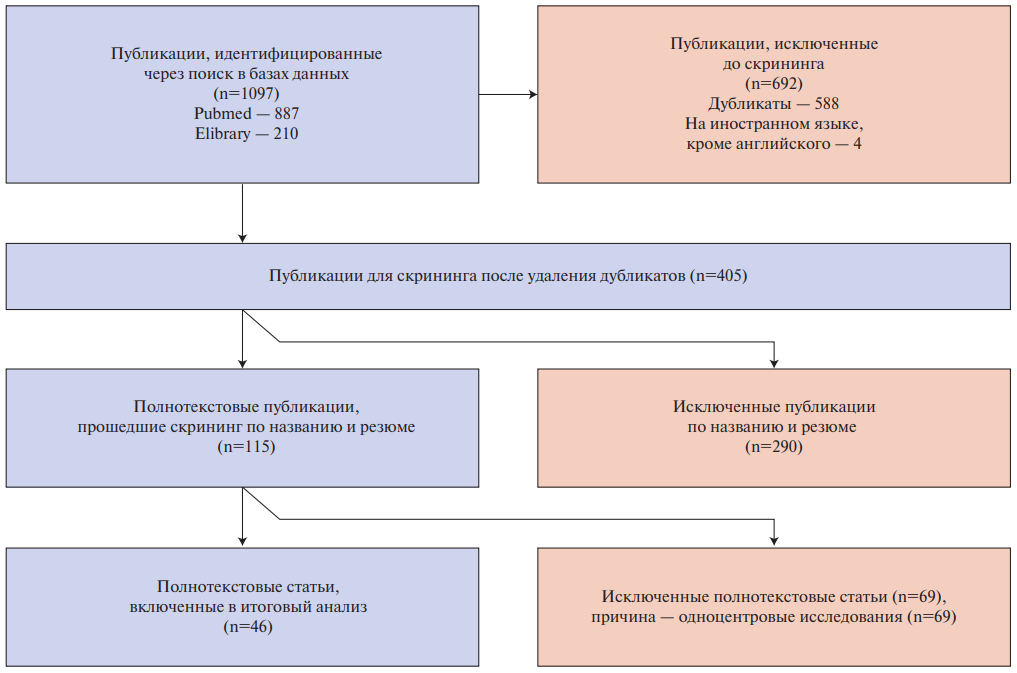

Цель обзора — определить ключевые требования к регистру хронической сердечной недостаточности (ХСН), предназначенному для контроля выполнения клинических рекомендаций в повседневной практике. Проведен систематический обзор литературы по методологии PRISMA для выявления многоцентровых регистров ХСН. Использованы базы данных PubMed и eLibrary. Глубина поиска 2015-2025гг. Для окончательного анализа отобрано 46 источников, в которых представлены данные 27 многоцентровых регистров (19 зарубежных и 8 отечественных). Проведена оценка соответствия регистров основным критериям качества согласно методическим рекомендациям Марцевича С. Ю. и др., 2023. Показано, что регистр, предназначенный для рутинного мониторинга выполнения клинических рекомендаций, должен быть: 1) постоянно действующим; 2) доступным круглосуточно в режиме реального времени; 3) результаты представлены в терминах утвержденных критериев качества; 4) достигнутые результаты сравниваются с должным уровнем исполнения клинических рекомендаций, определенным на основе лучших практик; 5) организационная структура регистра и алгоритмы вычисления показателей универсальные и общедоступные; 6) организационная структура и алгоритмы вычисления показателей основаны на критериях качества медицинской помощи, представленных в клинических рекомендациях и адаптированных (отобранных и детализированных) для ведения регистра, а также должен соответствовать основным критериям к качеству регистра как инструмента доказательной медицины.

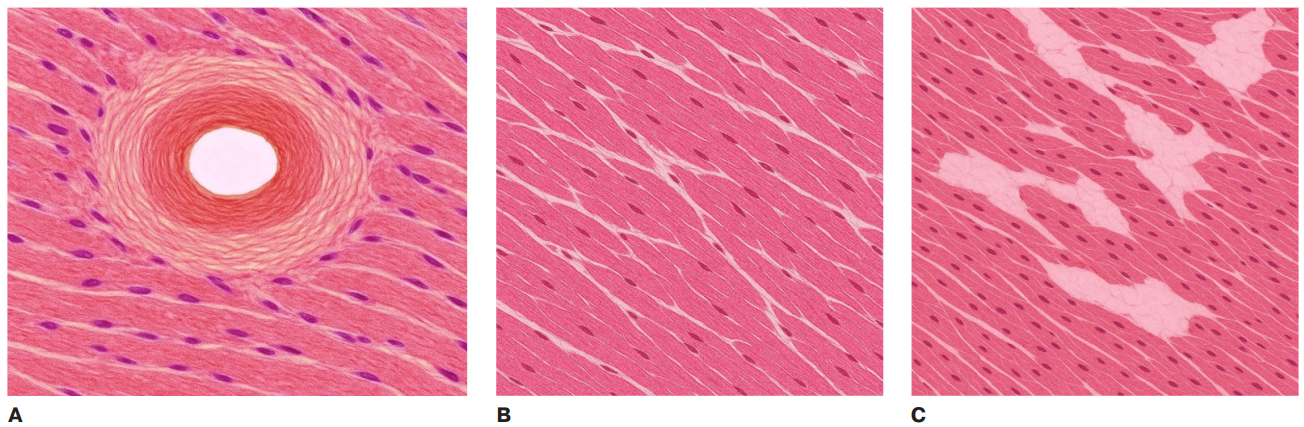

- На основании анализа животных моделей выдвинута гипотеза о существовании разных типов фиброза — "горячего" и "холодного".

- "Горячий" фенотип характерен для ситуаций с хроническим воздействием повреждающего фактора — артериальной гипертензии, хронической ишемической болезни сердца и т.п.

- "Холодный" фиброз развивается после однократного воздействия интенсивного повреждающего фактора (например, при инфаркте миокарда) и представлен почти исключительно миофибробластами при минимальном участии иммунных клеток.

Фиброз — это процесс, характеризующийся чрезмерным накоплением компонентов внеклеточного матрикса в ответ травму, ишемию, хроническое метаболическое и иммунное воспаление. В норме гомеостаз внеклеточного матрикса регулируется за счет поддержания баланса между интенсивностью фиброгенеза и фибролиза. В данном обзоре впервые в отечественной литературе освещается новая концепция «холодного» и «горячего» фиброза, основанная на особенностях взаимодействия внеклеточного матрикса и иммунной системы. Наряду с этим обсуждается роль целого ряда биологически активных веществ, выступающих в роли биомаркеров-кандидатов фиброза и антифибротического ответа. Разработка подобной биомаркерной концепции может рассматриваться как основа для создания стратегий антифибротической терапии, актуальной для лечения различных кардиологических заболеваний

- Применение фотоплетизмографии (ФПГ) на амбулаторном этапе с целью дистанционного наблюдения и контроля частоты сердечных сокращений не уступает традиционным методам контроля показателей.

- Подчеркивается диагностическая ценность ФПГ с целью ранней диагностики фибрилляции предсердий, а также точность систем дистанционного мониторинга артериального давления.

Цель. Анализ литературных данных о возможности применения фотоплетизмографии (ФПГ) на амбулаторном этапе с целью дистанционного наблюдения и контроля частоты сердечных сокращений, нарушений ритма, артериального давления (АД), температуры, частоты дыхательных движений.

Методология исследования. Поиск осуществлялся с помощью баз данных PubMed/Medline, Web of Science, Scopus и Google Scholar с 2015 по 2025гг.

Результаты. В метаанализ было включено небольшое число исследований. Средние значения систолического и диастолического АД в зависимости от применяемого метода измерения (ФПГ или иной метод — ручной метод с применением манжеты или инвазивно) были представлены в двух исследованиях, что подразумевает высокую несогласованность по представленным исследованиям и определяет необходимость взвешенной интерпретации объединенной оценки разности средних значений для этих исследований.

Абсолютные значения, определяющие частоту развития ФП, указаны в рамках четырех исследований.

Заключение. Проведенный нами систематический обзор и метаанализ показали эффективность применения ФПГ для мониторинга нарушений ритма и контроля систолического и диастолического АД на амбулаторном этапе.

- Болезнь Паркинсона сопровождается не только двигательными, но и выраженными сердечно-сосудистыми нарушениями.

- Нарушения в вегетативной нервной системе, особенно симпатическая денервация сердца, играют важную роль в патогенезе.

- Скопление альфа-синуклеина обнаруживается как в центральной, так и в периферической нервной системе.

- Ортостатическая гипотензия связана не только с поражением нервной системы, но и с внешними факторами — снижением объема жидкости и лекарственным воздействием.

- Сердечно-сосудистые симптомы существенно ухудшают качество жизни пациентов.

Болезнь Паркинсона является вторым по распространённости прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера, характеризующимся избирательной утратой дофаминергических нейронов в компактной части чёрной субстанции, что приводит к дефициту дофамина в стриатуме и появлению моторных симптомов. Наряду с этим, в патогенезе болезни Паркинсона значимую роль играют немоторные нарушения, в частности сердечно-сосудистые дисфункции, оказывающие существенное влияние на качество жизни пациентов.

Нейрогенные механизмы включают патологическое накопление и агрегацию альфа-синуклеина с образованием телец и нейритов Леви, выявляемых как в центральной, так и в периферической вегетативной нервной системе, включая симпатическую иннервацию сердца. Дополнительно, не-нейрогенные факторы — снижение внутрисосудистого объёма вследствие дисфагии и недостаточного потребления жидкости, сердечная недостаточность, а также лекарственно-индуцированная гипотензия при применении антипаркинсонических средств — способствуют развитию ортостатической гипотензии и других сердечно-сосудистых нарушений, повышая риск инсульта и прочих осложнений.

Помимо вегетативных и моторных проявлений, важнейшее значение имеют психические и когнитивные нарушения при болезни Паркинсона. Депрессия, тревога и деменция обнаруживаются у 40-50% пациентов, часто на ранних стадиях болезни, и через активацию симпатоадреналовой системы, повышение уровня кортизола и ухудшение барорефлексной функции могут усугублять аритмии, ишемические эпизоды и другие кардиологические события. Кроме того, снижение мотивации и приверженности к терапии на фоне психических симптомов дополнительно увеличивает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у этой группы больных.

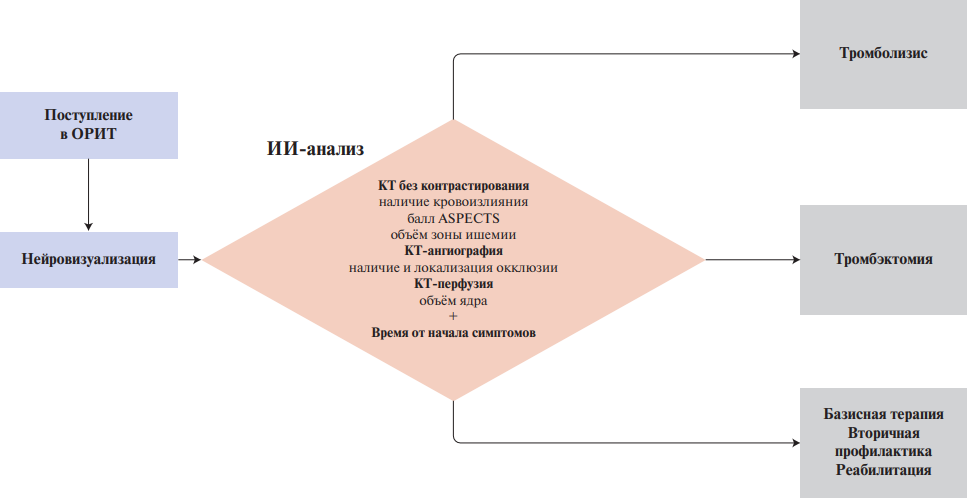

- Компьютерное зрение широко используется для маршрутизации пациентов с ишемическим инсультом.

- Точность моделей машинного обучения для диагностики ишемического инсульта по данным нейровизуализации сопоставима с точностью врачей-рентгенологов.

- В публикациях на тему точности систем искусственного интеллекта часто содержатся систематические ошибки.

- Системы искусственного интеллекта для диагностики ишемического инсульта не демонстрируют влияния на исходы пациентов в клинических исследованиях.

Искусственный интеллект (ИИ) активно используется в диагностике ишемического инсульта, позволяя ускорить процесс принятия решений и повысить точность диагностики. Модели машинного обучения способны выявлять зоны ишемии по данным компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, а также указывать объём поражения и рассчитывать балл по шкале ASPECTS. Современные ИИ-системы демонстрируют высокую диагностическую точность, сравнимую с точностью врачей-рентгенологов. По результатам клинических исследований, эти системы значимо сокращают время от поступления пациента с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения в сосудистый центр до момента проведения лечения, однако их влияние на клинические исходы остаётся неясным. В обзоре рассматриваются проблемы оценки клинической эффективности ИИ в диагностике ишемического инсульта, включая систематические ошибки (bias) при обучении модели и выборе дизайна исследования, а также публикационная предвзятость. Для интеграции ИИ в клиническую практику необходимы рандомизированные контролируемые исследования с клинически значимыми конечными точками, а также стандартизация данных и методов оценки эффективности. Несмотря на значительный прогресс в разработке ИИ-решений для диагностики ишемического инсульта, их эффективность в реальной клинической практике требует дальнейшего изучения и валидации.

- Применение ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитора в периоперационном периоде при кардиохирургических вмешательствах изучено в ограниченной и гетерогенной серии исследований.

- Согласно проведенному систематическому обзору, терапия комбинацией сакубитрил/валсартан в периоперационном периоде продемонстрировала безопасность и эффективность.

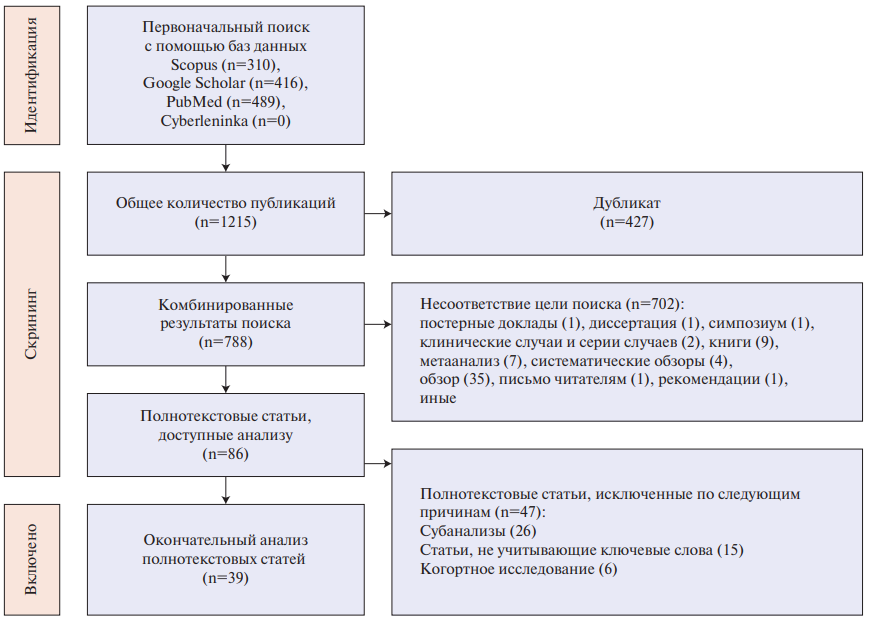

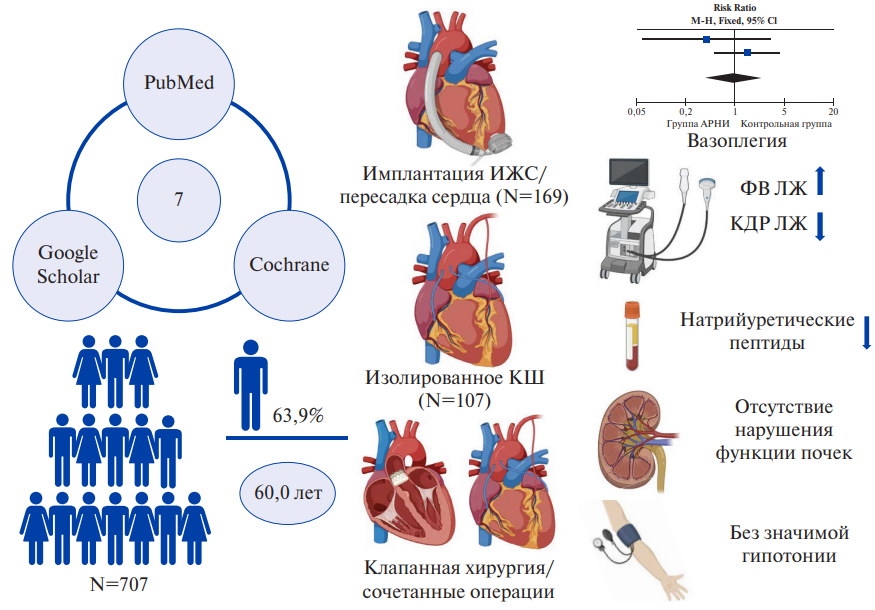

Цель. Исследование направлено на проведение систематического обзора и метаанализа исследований с целью определения эффективности и безопасности применения комбинации сакубитрил/валсартан в периоперационном периоде у взрослых пациентов, подвергающихся кардиохирургическим вмешательствам.

Материалы и методы. Поиск исследований осуществлялся в базах данных PubMed (MEDLINE), GoogleScholar и Cochrane library. Критериями включения исследований были применение комбинации сакубитрил/валсартана в периоперационном периоде у взрослых пациентов, подвергшихся кардиохирургическим вмешательствам на «открытом сердце» с адекватно представленными исходными показателями и данными о клинических исходах.

Результаты. Для данного систематического обзора было отобрано семь исследований из 459 публикаций. Общее количество пациентов составило 707, из них 452 – мужчины (63,9%). Две работы описывали применение ингибитора ангиотензиновых рецепторов и неприлизина (АРНИ) при имплантации искусственного левого желудочка или пересадке сердца. По данным исследованиям выполнен метаанализ, который продемонстрировал, что частота развития синдрома вазоплегии после указанных операций значимо не различалась между группой АРНИ и контрольной (ОР 0,69; 95% ДИ: 0,40 – 2,30; р=0,92). Также два исследования рассматривали результаты терапии при выполнении коронарного шунтирования, три исследования – при коррекции клапанной патологии. Во всех работах продемонстрировано улучшение тех или иных клинических показателей (фракции выброса и размеров левого желудочка (ЛЖ), сердечного индекса, уровня натрийуретических пептидов, теста 6-минутной ходьбы и др.), а также безопасность назначения АРНИ (отсутствие значимого ухудшения функции почек и гипотонии), в том числе при его ранней инициации после кардиохирургического вмешательства.

Выводы. Назначение АРНИ в периоперационном периоде изучено в ограниченной и гетерогенной серии работ с небольшими объемами выборки, которые посвящены хирургической коррекции терминальной сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и клапанной патологии. Терапия комбинации сакубитрил/валсартана продемонстрировала безопасность и эффективность во всех рассмотренных группах. Для формулирования надежных рекомендаций относительно применения АРНИ в периоперационном периоде требуются проведение в дальнейшем крупных контролируемых клинических исследований.

ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ

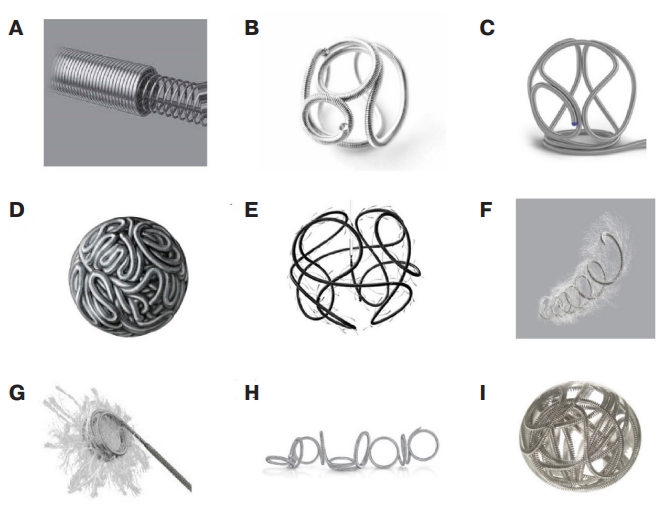

- На основании как клинического опыта, так и литературных данных можно утверждать, что эндоваскулярные спирали являются важным инструментом в арсенале современной интервенционной радиологии.

- Современные разработки продолжают расширять возможности этой технологии, повышая точность доставки, управляемость и безопасность.

Хотя понятие "поражение органов-мишеней" употребляется, прежде всего, относительно диагностики артериальной гипертензии, очевидно, что сосуды страдают при более широком спектре заболеваний. За последние 30 лет артериальная ригидность переместилась из области чисто научных интересов в клинические рекомендации. Для оценки поражения органов-мишеней широко используется лодыжечно-плечевой индекс. При ряде состояний (сахарный диабет, хроническая болезнь почек, особенно в терминальную стадию почечной недостаточности и при проведении программного гемодиализа) развивается выраженный медиакальциноз стенок артерий. В результате артерии становятся некомпрессируемыми, что приводит к ложно завышенным значениям лодыжечно-плечевого индекса (>1,4). Сосуды пальцев ног менее восприимчивы к формированию сосудистой ригидности, что делает пальце-плечевой индекс доступной альтернативой в подобной ситуации. В литературном обзоре освещена история развития пальце-плечевого индекса как метода исследования, а также предиктивная значимость и перспективы дальнейшего применения. Его использование открывает возможности для углубления и расширения представлений о патогенезе широкого спектра заболеваний, поиска и апробации методов коррекции и разработки эффективных способов профилактики.

- Доказательная база в отношении лодыжечно-плечевого индекса формируется несколько десятилетий, необходимость его измерения освещена во многих клинических рекомендациях. Однако он оказался малоинформативен у пациентов с выраженной артериальной жёсткостью, поскольку не позволяет обнаружить артериосклероз на ранней стадии развития, кроме того, даже в конечностях с нормальным индексом возможно развитие микрососудистой дисфункции.

- Назрела необходимость поиска нового инструмента для оценки кровотока в артериях нижних конечностей. Сосуды пальцев ног менее восприимчивы к формированию сосудистой ригидности, что делает пальце-плечевой индекс доступной альтернативой в подобной ситуации.

- В связи с вероятностью значительного уплотнения артерий нижних конечностей предиктивная значимость лодыжечно-плечевого индекса может быть снижена, в то время как оценка пальце-плечевого индекса подобных ограничений практически не имеет.

В статье представлен обзор данных, касающихся формирования кардиомиопатии с дилатационным фенотипом у пациентов с феноменом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Показано, у детей раннего возраста с феноменом Вольфа-Паркинсона-Уайта, наиболее выраженной преэкзитацией на электрокардиограмме и правой септальной или правой боковой локализацией дополнительных предсердно-желудочковых соединений, может возникнуть гипотрофия и дискинезия межжелудочковой перегородки, с последующим развитием дилатации и дисфункции левого желудочка. Однако данные факторы не являются специфичные и формирование кардиомиопатии возможно у пациентов любого возраста и при других локализациях дополнительных проводящих путей. Кроме того, в действующих классификациях кардиомиопатий у детей нет понятия, которое включает данное состояние, а также нет критериев для постановки этого диагноза.

- Диагностика "диссинхронической" кардиомиопатии у пациентов с феноменом Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ) традиционно основана на данных стандартного протокола трансторакальной эхокардиографии с определением объемов и размеров камер сердца и фракции выброса левого желудочка.

- Появление результатов новых исследований показало роль глобальной продольной деформации по данным Speckle tracking в диагностике диссинхронии и "субклинических" нарушений контрактильности миокарда.

- Обобщение опыта в этой области будет способствовать определению предикторов формирования нарушения систолической функции левого желудочка у пациентов с феноменом ВПУ и разработке оптимальных показаний для проведения радиочастотной аблации дополнительного предсердно-желудочкового соединения у детей.

Эндоваскулярная эмболизация с использованием спиралей является широко применяемым методом лечения различных сосудистых патологий. На рынке представлено множество типов спиралей, отличающихся конструкцией, материалом и техническими характеристиками, что позволяет выбирать оптимальные варианты в зависимости от клинической ситуации. В статье рассматриваются основные виды эндоваскулярных спиралей, их технические особенности. В заключительной части представлены клинические случаи успешного использования эндоваскулярных спиралей для эмболизации сосудистых образований и купирования кровотечений, что демонстрирует широкие возможности и важную роль этого инструментария в современной интервенционной терапии.

ISSN 2618-7620 (Online)