Перейти к:

Виды чрескожных коронарных вмешательств при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6369

EDN: ECNBUU

Аннотация

При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) выполняются различные виды чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в зависимости от сроков заболевания, сохраняющейся симптоматики болезни и предварительного использования тромболитической терапии (ТЛТ).

Целью обзора является представить все виды ЧКВ, которые могут быть выполнены при лечении пациентов с ИМпST, обосновать показания для их применения и оптимальный вариант эндоваскулярного вмешательства.

Принципиально выделены три вида ЧКВ, используемые у больных ИМпST: первичное ЧКВ (пЧКВ), позднее ЧКВ (после 48 ч от начала заболевания) и ЧКВ после ТЛТ. Различные виды ЧКВ при ИМпST имеют не одинаковую пользу. Современные рекомендации обосновывают абсолютные показания для стентирования с наивысшим уровнем доказательности для пЧКВ в течение 12 ч, спасительного ЧКВ и рутинного раннего ЧКВ после ТЛТ. При этом приоритетная роль в реперфузии при ИМпST закреплена за пЧКВ в течение 12 ч. Именно поэтому данный показатель является целевым в рамках европейской инициативы Stent for Life (SFL) — национальный/региональный показатель пЧКВ в течение 12 ч должен быть 70% и выше от числа больных, госпитализированных с ИМпST.

Для цитирования:

Барбараш О.Л., Тарасов Р.С., Данилович А.И., Ганюков В.И. Виды чрескожных коронарных вмешательств при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST. Российский кардиологический журнал. 2025;30(9S):6369. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6369. EDN: ECNBUU

For citation:

Barbarash O.L., Tarasov R.S., Danilovich A.I., Ganyukov V.I. Types of percutaneous coronary interventions in ST-segment elevation myocardial infarction. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(9S):6369. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6369. EDN: ECNBUU

Ключевые моменты

- В обзоре представлены все виды чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), используемые у больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).

- Эндоваскулярные вмешательства при ИМпST разделяются в зависимости от сроков заболевания, сохраняющейся симптоматики болезни и предварительного использования тромболитической терапии.

- Различные виды ЧКВ при ИМпST имеют не оди- наковую пользу.

- В обзоре на основе доказательной базы обосновывается приоритетная роль первичного ЧКВ в течение 12 ч от начала симптомов среди всех видов реперфузии больных ИМпST, которая закреплена в современных рекомендациях с 2003г.

Key messages

- The review presents all types of percutaneous coronary intervention (PCI) used in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).

- Endovascular interventions for STEMI are divided depending on the disease duration, persistent symptoms of the disease, and the preliminary use of thrombolytic therapy.

- Different types of PCI for STEMI have different benefits.

- The review, based on the evidence base, substantiates the priority role of primary PCI within 12 hours from the symptom onset among all types of reperfusion in patients with STEMI, which has been enshrined in modern guidelines since 2003.

Восстановление кровотока в инфаркт-связанной коронарной артерии (ИСА) — реперфузия, является основой современного лечения инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST). Главными методами реперфузии при ИМпST являются чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и тромболитическая терапия (ТЛТ). На современном уровне знаний обоснованы и рекомендуются такие стратегии реперфузии, как стратегия первичного ЧКВ (пЧКВ) и фармако-инвазивная стратегия (ФИС). Стратегия пЧКВ как приоритетная методология реперфузии при ИМпST закреплена в современных рекомендациях с 2003г. Именно поэтому европейская инициатива Stent for Life (SFL), стартовавшая с доклада Widimsky P в 2009г в Париже на конгрессе "EuroPCR", и продолжающая свою работу по настоящее время, целевым показателем реперфузии при ИМпST утвердила число случаев пЧКВ ≥70% от общего количества ИМпST в стране/регионе. ЧКВ при ИМпST не в рамках стратегии пЧКВ также показано в отдельных группах пациентов и должно выполняться, но необходимо понимать, что их эффективность и влияние на прогноз ниже. В этой связи именно показатель доступности пЧКВ в первые 12 ч является самым важным для учета и достижения в рамках национальной системы здравоохранения.

Целью настоящего обзора является представить все виды ЧКВ, которые могут быть выполнены при лечении пациентов с ИМпST, обосновать показания для их применения и оптимальный вариант эндоваскулярного вмешательства.

Методология исследования

Поиск источников проводился в ведущих международных библиографических базах данных: Springer (https://link.springer.com), Oxford Medicine Online (https://academic.oup.com), PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), eLIBRARY.ru (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp). Временной диапазон охватывал период с 1 января 2003г по 1 ноября 2024г. Последнее обновление поиска произведено в ноябре 2024г.

В качестве поисковых терминов использовались ключевые слова и их комбинации: "ST segment elevation myocardial infarction", "STEMI", "percutaneous coronary intervention", "primary percutaneous coronary intervention", "pPCI", "инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST", "ИМпST", "чрескожное коронарное вмешательство", "ЧКВ", "первичное чрескожное коронарное вмешательство", "пЧКВ". Были применены логические операторы AND/OR и фильтры по языку публикации (английский, русский), типу источников (обзоры, рандомизированные исследования, регистры, клинические рекомендации), а также полнотекстовому доступу.

В обзор включались только рецензируемые статьи, метаанализы, систематические обзоры, клинические руководства, результаты многоцентровых рандомизированных исследований и регистров, имеющие клиническую значимость и методологическую обоснованность. Исключались единичные клинические случаи, дублирующие публикации, статьи без описания методики, а также устаревшие данные, утратившие актуальность.

Результаты

Определения

пЧКВ. Выполняется в рамках стратегии пЧКВ, которая определяется как экстренное проведение коронарографии с последующим ЧКВ (при показаниях) на ИСА у пациента, госпитализированного с ИМпST [1]. Для полного понимания данной дефиниции необходимо дать ответ на вопрос, что означает "…экстренное…"? Ответ лежит на поверхности. По современным отечественным рекомендациям стратегия пЧКВ должна быть выполнена в течение 60 мин ("время от постановки/подтверждения диагноза в ЧКВ-центре до проведения проводника в ИСА — не более 60 мин) [2].

Дефиниция пЧКВ европейскими коллегами менялась с течением времени. В рекомендациях по ЧКВ от 2005г пЧКВ определялось как вмешательство на ИСА в течение 12 ч от начала симптомов у пациентов с ИМпST без предварительной ТЛТ [3]. В рекомендациях по реваскуляризации от 2010г из определения пЧКВ уходит упоминание о временных пределах пЧКВ и за пЧКВ принимается "вмешательство у пациентов с ИМпST без предварительной/сопутствующей ТЛТ" [4]. Начиная с 2012г [5] и по настоящее время стратегия пЧКВ показана не только во временной интервал до 12 ч, но и для пациентов с началом симптомов >12 ч при сохранении симптомов подозрительных в отношении ишемии миокарда [7], гемодинамической нестабильности или при наличии угрожающих жизни аритмий сердца. Причем время выполнения стратегии пЧКВ не ограничивается конкретным временным интервалом, если у больного имеются перечисленные симптомы. При отсутствии симптомов европейские рекомендации предлагают рассмотреть целесообразность выполнения пЧКВ в интервале 12-48 ч от начала симптомов ИМпST [5-7]. И если в 2012г этот интервал ограничивался 12-24 ч и носил формулировку "пЧКВ может быть рассмотрено" [5], то после 2014г интервал для вмешательства у бессимптомных/малосимптомных больных расширился до 12-48 ч и имеет формулировку "пЧКВ должно быть рассмотрено" [6], а в рекомендациях 2023г этот подход предлагается рассматривать рутинно [7].

Таким образом, Европейское общество кардиологов определяет пЧКВ как баллонную ангиопластику, стентирование или другой метод чрескожной коронарной интервенции на ИСА при ИМпST без предварительной ТЛТ, выполненные в рамках стратегии пЧКВ [1].

В отечественных рекомендациях нет специального раздела с определением пЧКВ и/или стратегии пЧКВ [2, 8], хотя термин часто применяется и подходы к лечению согласуются с европейскими предложениями.

В отечественных публикациях под руководством академиков РАН Алекяна Б. Г. и Бойцова С. Н. [9-12], в целях проводимого анализа реваскуляризации при остром коронарном синдроме в Российской Федерации вводится следующее определение пЧКВ: "пЧКВ — ЧКВ симптом-зависимого стеноза, выполненное в течение 12 ч от начала симптомов ИМпST у больного, не получавшего предварительно ТЛТ. Из группы пЧКВ в настоящих публикациях исключены больные с ИМпST, которым ЧКВ выполнено в промежуток времени >12 ч от начала симптомов заболевания. Выделение такой группы пациентов сложно, она малочисленна и анализ ее в мониторинге Минздрава России не представлен".

Сравнивая определение пЧКВ, предложенное европейскими кардиологами [1][7], с отечественной дефиницией, получившей отражение в работах академиков РАН Алекяна Б. Г. и Бойцова С. Н. [9-12], необходимо дать следующие комментарии. С одной стороны, необходимо отдать должное практической ценности европейского подхода с прецизионным выделением групп больных ИМпST при поступлении за пределами 12 ч от начала симптомов, где стратегия пЧКВ может сохранять свою пользу. Важно, что эффективность стратегии пЧКВ в различных временных группах больных ИМпST в большинстве своем имеет доказательную базу. С другой стороны, понятно, что стратегия пЧКВ, примененная после 12 ч от старта повреждения миокарда, однозначно глобально проигрывает пЧКВ в пределах 12 ч. И в понятие доступности пЧКВ, которое в европейской инициативе SFL определено как ≥70% пЧКВ от всех госпитализированных ИМпST на национальном уровне, входит как раз стентирование, выполненное в пределах 12 ч [13]. Соответственно, выделение этой группы (больные с пЧКВ в пределах 12 ч) отечественными авторами дает представление об эффективности/доступности эндоваскулярного подхода при ИМпST в регионе/стране. С учетом сказанного представляется, что оба определения (европейское и отечественное) дополняют друг друга, но имеют разные цели применения. В то время как европейский подход помогает в практическом использовании стратегии пЧКВ, отечественное определение может применяться для анализа доступности пЧКВ и поиску путей оптимизации доступности данного приоритетного способа реперфузии при ИМпST.

ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST (позднее ЧКВ). Если у больных с ИМпST в промежуток времени >48 ч от начала ИМпST имеют место симптомы ишемии, сердечной недостаточности (СН), аритмии угрожающей жизни, то больному проводится стратегия пЧКВ (описана выше). Но в случае отсутствия симптомов и/или выявления при ангиографии окклюзии ИСА рутинно ЧКВ не выполняется. Тем не менее позднее ЧКВ окклюзированной артерии может быть выполнено не рутинно, когда имеется наличие объективных признаков жизнеспособного/ишемизированного миокарда при инструментальном обследовании [1][7]. Рекомендации умалчивают еще об одном клиническом состоянии, при котором возможно выполнение позднего ЧКВ. Это бессимптомные пациенты со значимым стенозом ИСА, и, соответственно, с сохраненным антеградным кровотоком. Протоколы ведения подобных пациентов должны предусматривать рутинное стентирование ИСА для предотвращения рецидива ИМ.

Таким образом, позднее ЧКВ (ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST) может быть выполнено в трех группах пациентов: 1) при сохранении симптомов заболевания — ЧКВ на ИСА в рамках стратегии пЧКВ; 2) у бессимптомных больных — ЧКВ окклюзированной ИСА при объективизации жизнеспособного/ишемизированного миокарда; 3) у бессимптомных больных — ЧКВ стенозированной ИСА. Отличительной организационной особенностью (1) варианта позднего ЧКВ от (2) и (3) является то, что операция выполняется незамедлительно после экстренной коронарографии, в то время как ЧКВ в вариантах (2) и (3) не требует такой срочности действий.

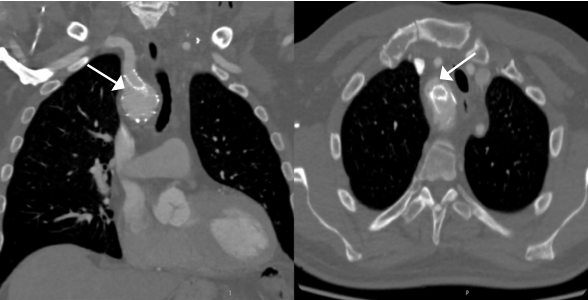

Спасительное ЧКВ (ЧКВ в рамках ФИС). ФИС — ТЛТ в сочетании со спасительным ЧКВ (в случае не успешной ТЛТ) или рутинной ранней ЧКВ стратегией (в случае успешной ТЛТ).

Спасительное ЧКВ — это экстренное ЧКВ на ИСА выполненное настолько быстро, насколько это возможно при не эффективной ТЛТ [1, 7]. Не эффективная ТЛТ определяется как отсутствие динамики электрокардиограммы (через 60-90 мин от начала внутривенного введения тромболитика, когда отсутствует резолюция сегмента ST на ≥50% от исходного подъема сегмента ST) или при рецидиве болевого синдрома и подъема сегмента ST после введения тромболитического средства [2][7].

Рутинная ранняя стратегия ЧКВ (ЧКВ в рамках ФИС). Рутинная ранняя стратегия ЧКВ — рутинная коронарография и ЧКВ (при необходимости) в течении 2-24 ч после эффективной ТЛТ (когда через 60-90 мин от начала внутривенного введения тромболитика имеется снижение подъема сегмента ST на ≥50% от исходного подъема ST; типичная реперфузионная аритмия; купирование болевого синдрома).

Таким образом, если перечислить одобренные/рекомендованные варианты ЧКВ, которые могут быть выполнены у пациентов, госпитализированных с ИМпST, получится следующий перечень (табл. 1).

Необходимо отметить, что только вариант 1а — "пЧКВ в течение 12 ч от начала ИМпST" начиная с 2003г и по настоящее время фигурирует в рекомендациях как приоритетный способ реперфузии у больных ИМпST. Важно отметить, что как в европейских [7], так и в отечественных [2] регламентирующих документах подчеркивается, что необходимым условием преимущества пЧКВ, выполненного в пределах 12 ч от начала симптомов над остальными способами реперфузии, должно быть соблюдение времени "первый медицинский контакт — баллон" <120 мин. Тем не менее если данный временной интервал при проведении пЧКВ не соблюдается, это не должно подталкивать региональную/национальную систему здравоохранения на расширение показаний к ФИС. Усилия клиницистов, организаторов здравоохранения и представителей власти должны быть направлены на вскрытие проблем и устранение барьеров задержки пЧКВ. Главной задачей европейской инициативы SFL является помощь в настройке национальных систем здравоохранения для обеспечения максимальной доступности приоритетного способа реперфузии — пЧКВ в течение 12 ч от начала ИМпST.

Далее мы остановимся на доказательной базе, обосновывающей тот или иной вариант ЧКВ при ИМпST.

Таблица 1

Класс рекомендаций для ЧКВ при ИМпST и их уровень достоверности (уровень доказательной базы)

|

№ |

Вид ЧКВ |

Описание |

Класс |

УД |

|

1 |

пЧКВ |

a. пЧКВ в течение 12 ч от начала ИМпST |

I |

А |

|

b. пЧКВ после 12 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов |

I |

C |

||

|

c. пЧКВ в интервале 12-48 ч от начала ИМпST у малосимптомных/бессимптомных пациентов |

IIa |

В |

||

|

2 |

Позднее ЧКВ |

a. пЧКВ после 48 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов* |

I |

C |

|

b. ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST у бессимптомных больных с окклюзированной ИСА при объективизации жизнеспособного/ишемизированного миокарда** |

** |

С |

||

|

c. ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST у бессимптомных больных со стенозированной ИСА*** |

*** |

С |

||

|

3 |

ЧКВ после ТЛТ |

a. спасительное ЧКВ |

I |

A |

|

b. ЧКВ выполненное в рамках рутинной ранней стратегии ЧКВ |

I |

А |

Примечание: * — позднее ЧКВ — вариант 2a является разновидностью пЧКВ — вариант 1b; ** — не классифицировано европейскими рекомендациями, хотя описано в текстовом сопровождении как возможный вариант ЧКВ [7]; *** — вариант 2с одобрен локальным протоколом ведения больных ИМпST в ГБУЗ Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере им. акад. Л. С. Барбараша; не классифицировано европейскими рекомендациями.

УД А: основан на нескольких многоцентровых рандомизированных клинических исследованиях; УД В: основан на единственном рандомизированном исследовании или нерандомизированных исследованиях; УД С: основан на единстве мнений экспертов.

Сокращения: ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы, ИСА — инфаркт-связанная коронарная артерия, пЧКВ — первичное чрескожное коронарное вмешательство, ТЛТ — тромболитическая терапия, УД — уровень достоверности, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

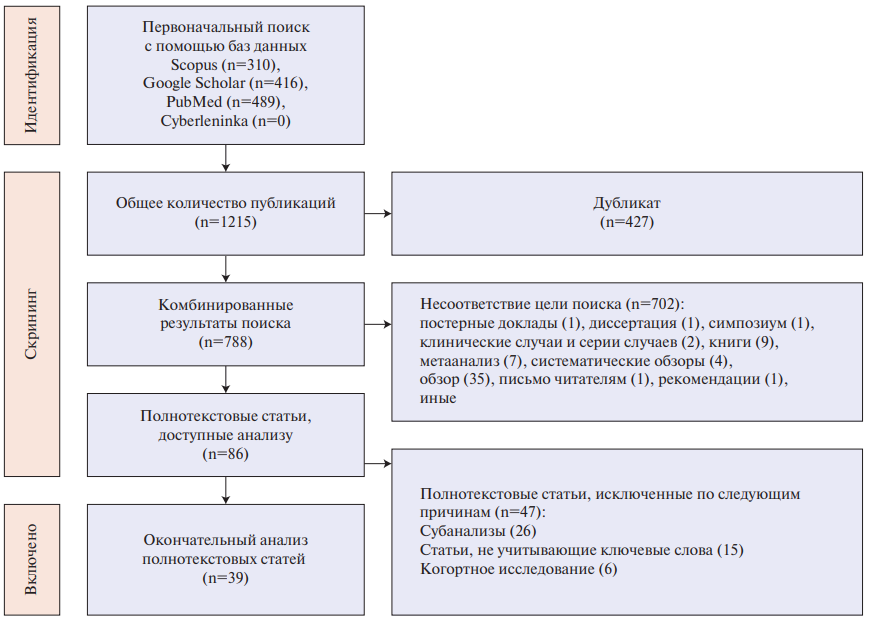

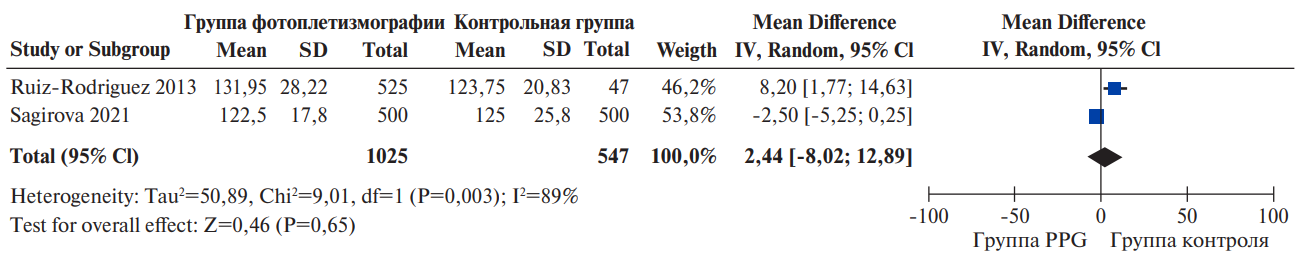

Доказательная база необходимости применения различных видов ЧКВ при ИМпST

пЧКВ

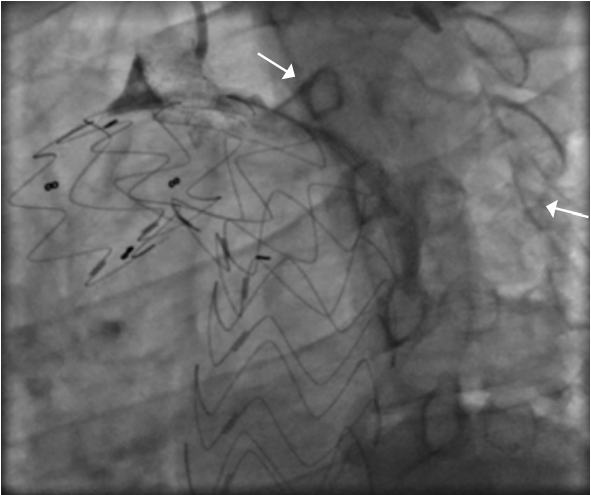

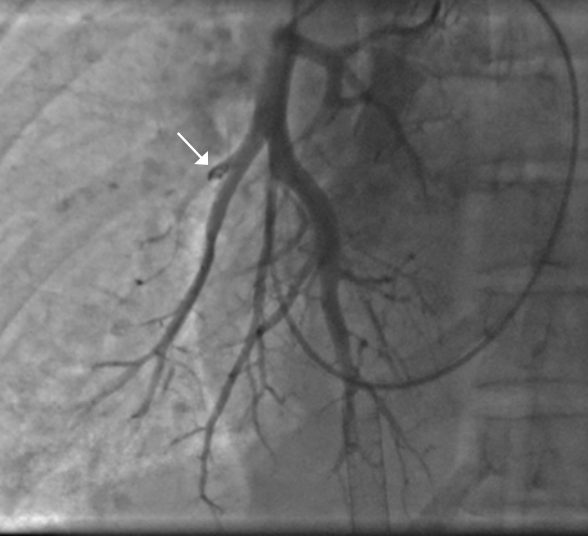

пЧКВ в течение 12 ч от начала ИМпST. В настоящее время получены убедительные доказательства того, что пЧКВ в течение 12 ч от начала ИМпST — лучший метод реперфузии при ИМпST. Обосновывая данное положение, далее будут приведены доказательства на основе анализа исследований сравнения пЧКВ с ТЛТ, сравнения пЧКВ с ФИС, сравнения пЧКВ с ФИС у пациентов в ранние сроки ИМпST.

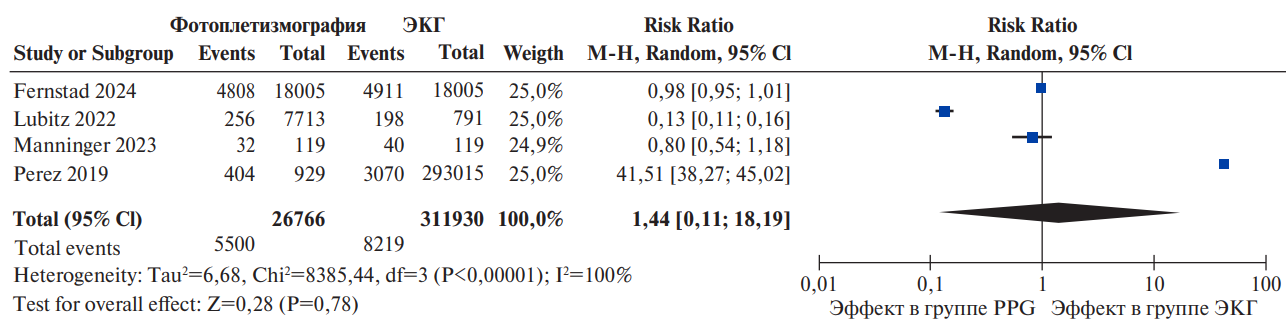

пЧКВ vs ТЛТ

пЧКВ эффективнее ТЛТ в лечении больных с ИМпST. Прежде всего, это обусловлено достоверно меньшим уровнем летальности у больных ИМпST после пЧКВ, нежели после ТЛТ.

Классическим исследованием, подтверждающим лидирующую роль пЧКВ, является метаанализ Keeley EC, et al., 2003 [14]. В анализ включены 23 рандомизированных исследования, сравнивающих результаты пЧКВ (n=3872) и ТЛТ (n=3867). Оценка объединенного показателя (смерть+нефатальный ИМ+инсульт) в ближайшие сроки (6-8 нед.) после реперфузии выявила преимущество эндоваскулярного вмешательства (8% vs 14%, p<0,0001), в т.ч. и по количеству летальных исходов (7% vs 9%, p=0,0002). Достоверно лучшие результаты катетерного лечения сохранялись и в отдаленном промежутке времени (6-18 мес.).

В самый крупный метаанализ сравнения пЧКВ и ТЛТ Huynh T, et al., 2009 [15] было включено 23 рандомизированных исследования (8140 больных ИМпST) и 32 наблюдательных исследования (185900 больных ИМпST). пЧКВ достоверно снижало летальность на 34% (отношение шансов (ОШ) 0,66, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,51-0,82) по данным рандомизированных и на 23% (ОШ 0,77, 95% ДИ: 0,62-0,95) по данным обсервационных исследований. Число инсультов также было меньше в группе пЧКВ на 63/61%, соответственно. По данным рандомизированных исследований смертность к первому году наблюдения после пЧКВ была на 24% (ОШ 0,76, 95% ДИ: 0,58-0,95) меньше, чем при ТЛТ, а число повторных ИМ было ниже на 51% (ОШ 0,49, 95% ДИ: 0,32-0,66).

Полученные результаты позволили авторам сделать заключение: пЧКВ эффективнее ТЛТ в лечении больных с ИМпST [16].

пЧКВ vs ФИС

Идея ФИС достаточно проста, теоретически логична: проведение раннего тромболизиса (<2 ч от начала симптомов, лучше догоспитального) с целью легкого растворения "молодого" тромба, в результате чего быстро восстановленный антеградный кровоток в ИСА ограничит зону некроза миокарда, и, как следствие, снизит вероятность кардиогенного шока, уменьшит показатели ближайшей и отдаленной смертности. С другой стороны, последующая (спасительная/ранняя рутинная в течение 24 ч) ЧКВ устранит главный недостаток ТЛТ — вероятность рецидива ИМ в результате повторного тромбоза целевого сосуда.

На настоящем уровне знаний нет доказательств преимущества ФИС перед пЧКВ, если доступно выполнение пЧКВ в течение 120 мин от первого медицинского контакта (ПМК) с больным ИМпST. В то же время ФИС ассоциируется с худшим профилем безопасности в сравнении с пЧКВ с учетом большего числа интракраниальных геморрагий. В доказательство этого утверждения разберем результаты нескольких научных анализов: рандомизированное исследование STREAM [17], STREAM-2 [18], FAST-MI [19], Канадский [20], Австралийский [26] и Норвежский [27] регистры (табл. 2).

Таблица 2

Результаты исследований сопоставления стратегий пЧКВ и ФИС

|

Исследование |

Группы |

Время от начала симптомов до ТЛТ |

Время ПМК-баллон |

Число инсультов |

Число неблагоприятных исходов |

Принципиальный результат |

|

STREAM [17] |

пЧКВ (n=943) ФИС (n=939) |

100 мин |

117 мин |

через 30 дней геморрагический инсульт 1% при ФИС, 0,2% при пЧКВ, Р=0,04 |

через 30 дней число неблагоприятных исходов 12,4% при ФИС vs 14,3% при пЧКВ, Р=0,21 |

по неблагоприятным исходам ФИС=пЧКВ, но число инсультов достоверно выше при ФИС |

|

STREAM-2 [18] |

больные ИМпST 60 лет и старше + половинная доза тенектеплазы пЧКВ (n=200) ФИС (n=400) |

110 мин |

110 мин |

через 30 дней геморрагический 1,5% при ФИС vs 0% при пЧКВ (ОР 6,61, 95% ДИ: 0,81-53,89) |

через 30 дней число неблагоприятных исходов 12,8% при ФИС vs 13,3% при пЧКВ (ОР 0,96, 95% ДИ: 0,62-1,48) |

по неблагоприятным исходам ФИС=пЧКВ, но число инсультов достоверно выше при ФИС |

|

FAST-MI [19] |

пЧКВ (ПМК-баллон ≤120 мин) (n=1288) пЧКВ (ПМК-баллон >120 мин) (n=830) ФИС (n=824) |

– |

≤120 мин и >120 мин |

госпитальный геморрагический инсульт 0,5% при ФИС и 0,1% при пЧКВ, Р=0,105 |

через 5 лет выживаемость 89,8% при ФИС и 88,2% при пЧКВ (ПМК-баллон ≤120 мин), P=0,97, 89,8% при ФИС и 79,5% при пЧКВ (ПМК-баллон >120 мин), P=0,001 |

если время ПМК-баллон ≤120 мин при пЧКВ, то результаты пЧКВ сопоставимы с ФИС, при увеличении времени ПМК-баллон >120 мин пЧКВ имеет результаты хуже, чем ФИС |

|

Канадский регистр [20] |

пЧКВ (n=1312) ФИС (n=1805) |

128 мин |

133 мин |

через 12 мес. геморрагические инсульты 0,6% vs 0,6%, P=0,841 |

через 12 мес. 16,3% при ФИС vs 23,1% при пЧКВ, P=0,033 |

ФИС лучше пЧКВ, но в группе пЧКВ не соблюдалось утвержденное современными рекомендациями время ПМК-баллон (должно быть <120 мин, а в регистре 133 мин) |

|

Австралийский регистр [26] |

пЧКВ (n=1077) ФИС (n=1014) |

118 мин |

140 мин |

геморрагический инсульт через 3 года 0,2 при пЧКВ и 0,1 при ФИС, P=0,5 |

через 3 года смертность 6,2% при ФИС vs 11,1% при пЧКВ (P<0,01) |

ФИС лучше пЧКВ, но в группе пЧКВ не соблюдалось утвержденное современными рекомендациями время ПМК-баллон (должно быть <120 мин, а в регистре 140 мин) |

|

Норвежский регистр [27] |

пЧКВ-1 (ПМК-баллон ≤120 мин) (n=7238) пЧКВ-2 (ПМК-баллон =121-180 мин) (n=1537) пЧКВ-3 (ПМК-баллон >180 мин) (n=1012) ФИС (n=2338) |

144 мин |

пЧКВ-1 — 82 мин пЧКВ-2 — 140 мин пЧКВ-3 — 252 мин |

госпитальный геморрагический инсульт: пЧКВ-1 — 0,1% пЧКВ-2 — 0,4% пЧКВ-3 — 0,4% ФИС — 0,8% |

через 2,5 года композитное число случаев неблагоприятных исходов было: пЧКВ-1 — 14% пЧКВ-2 — 18,9% пЧКВ-3 — 20,4% ФИС — 13,7% |

результаты пЧКВ в пределах времени ПМК-баллон =120 мин сопоставимы с ФИС, но ФИС хуже по геморрагическим осложнениям. Если время ПМК-баллон при пЧКВ >120 мин, то ФИС лучше |

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы, ОР — отношение рисков, ПМК — первый медицинский контакт, пЧКВ — первичное чрескожное коронарное вмешательство, ТЛТ — тромболитическая терапия, ФИС — фармако-инвазивная стратегия.

В STREAM сравнивались две рандомизировано сформированные группы пациентов с ИМпST [17]. В одну группу были отобраны 939 больных с ФИС, в другую — 943 пациента с пЧКВ. На наш взгляд, дизайн исследования был сформирован таким образом, чтобы продемонстрировать преимущества ФИС: 1) исключены пациенты с задержкой пЧКВ <60 мин; 2) в комбинированную первичную конечную точку (смерть+шок+застойная СН+повторный ИМ к 30 дню наблюдения) не включен инсульт; 3) критерием включения был срок от начала ИМпST — первые 3 ч заболевания. Несмотря на это достоверной разницы между группами по первичной конечной точке не зарегистрировано (12,4% при ФИС vs 14,3% при пЧКВ, Р=0,21), более того, разницы не было ни по одному из компонентов первичной конечной точки, а по количеству геморрагических инсультов группа ФИС имела в 5 раз более худшие результаты (1% vs 0,2%, Р=0,04, соответственно). Таким образом, даже в самой идеальной для ФИС группе пациентов (первые 3 ч от начала ИМпST) и наиболее благоприятном дизайне сравнения (комбинированная точка без включения результатов по инсульту, задержка пЧКВ >60 мин, что является неоптимальным временем задержки пЧКВ для раннего поступления больных ИМпST) ТЛТ с последующей рутинной ЧКВ не продемонстрировало преимущество перед пЧКВ.

Исследование STREAM-2 [18] имело аналогичный дизайн, как и в анализе STREAM. Отличие заключалось только в том, что в STREAM-2 тестировались больные ИМпST 60 лет и старше, которым применялась половинная доза тенектеплазы. Гипотеза исследования заключалась в обосновании эффективности и безопасности ФИС для лиц старшей возрастной группы при использовании уменьшенной дозы тромболитика в сравнении с пЧКВ. Несмотря на то, что зарегистрировано сопоставимое число событий комбинированной клинической конечной точки при анализе через 30 дней (12,8% при ФИС vs 13,3% при пЧКВ (отношение рисков (ОР) 0,96, 95% ДИ: 0,62-1,48)), что говорило о неплохой эффективности использованного подхода — ФИС, оценка безопасности применения половинной дозы тенектеплазы в группе лиц старшего возраста выявила неожиданный неблагоприятный результат. Число геморрагических инсультов было выше в группе ФИС (1,5% при ФИС vs 0% при пЧКВ (ОР 6,61, 95% ДИ: 0,81-53,89)), так же как и общее число нарушений мозгового кровообращения (2,3% при ФИС vs 0,5% при пЧКВ (ОР 4,57, 95% ДИ: 0,58-35,89)).

В регистре FAST-MI [19] представлены пятилетние результаты выживания трех групп пациентов. Изучались больные ИМпST после выполнения ФИС (n=824). Пациенты после пЧКВ с рекомендованным временем ПМК — баллон ≤120 мин (n=1288) вошли во вторую группу анализа. В третью группу включены больные, у которых пЧКВ выполнено в промежуток времени более чем 120 мин от ПМК (n=830). К 5 году наблюдения число выживших в группе ФИС было сопоставимо с группой пЧКВ ≤120 мин (89,8% и 88,2%, P=0,97, соответственно) и достоверно выше, чем в группе пЧКВ >120 мин (89,8% и 79,5%, P=0,001, соответственно). Традиционно анализом зарегистрировано пятикратное увеличение внутричерепных кровоизлияний в группе ФИС (0,5% при применении ТЛТ и 0,1% в группах ЧКВ). Таким образом, регистр FAST-MI подтвердил уже давно закрепленную в рекомендациях истину о том, что пЧКВ необходимо выполнять в строгом соответствии с методологией, в которой время ПМК-баллон не должно превышать 120 мин.

Канадский регистр представленный Bainey K, et al., 2019 [20] единственное исследование, в котором продемонстрировано безусловное преимущество ФИС (n=1805) над пЧКВ (n=1312) как по комбинированной конечной точке (смерть+шок+застойная СН+повторный ИМ к 12 мес. наблюдения — 16,3% vs 23,1% P=0,033, соответственно), так и даже отдельно по числу летальности (1,9% vs 5,2%, P<0,001, соответственно). При этом разницы по внутричерепным кровоизлияниям не зарегистрировано (0,6% vs 0,6%, P=0,841, соответственно). Цифры летальности при ФИС — 1,9%, конечно, выглядят очень привлекательными, особенно в сравнении с 30-дневной смертностью при ФИС в анализе STREAM — 4,6%. Также вызывают недоумение сопоставимые результаты в группах по геморрагическим инсультам, тогда как все предыдущие анализы по этому показателю однозначно показывали достоверную разницу в пользу пЧКВ. Авторы в качестве "оправдания" столь резко отличающихся результатов от исследования STREAM [17] и других регистров [21-25] говорят о несоответствии между группами по числу пациентов с началом реперфузии в срок более 3 ч. В группе ФИС таких больных было только 32,2% в сравнении с группой пЧКВ, где после 3 ч от начала симптомов включено большинство больных — 59,4%. Дополнительно, и это, на наш взгляд, главное, необходимо сказать, что среднее время ПМК-баллон в группе пЧКВ равнялось 133 мин. Таким образом, в Канадском регистре группа пЧКВ имела продолжительное время ишемии и стентирование выполнялось в среднем с нарушением современных рекомендаций по задержке пЧКВ, которое не должно превышать 120 мин. Соответственно результат был схож с группой пЧКВ >120 мин исследования FAST-MI, где ФИС также показало преимущество.

Более современные анализы клинической практики: Канадский регистр (Bainey K, et al., 2019 [20]), Австралийский регистр (Jamal J, et al., 2023 [26]) и Норвежский регистр (Jortveit J, et al., 2022 [27]), так же как и FAST-MI [19], подтверждают сопоставимые результаты ФИС с пЧКВ, если задержка стентирования не превышает 120 мин, и лучшие результаты ФИС при увеличении времени ПМК-баллон выше рекомендованных значений. Стандартно в анализах регистрируется большее число инсультов после применения ТЛТ, чем в группах стратегии пЧКВ.

пЧКВ с ФИС у пациентов в ранние сроки ИМпST

Необходимо принимать во внимание то, что все вышеприведенные исследования и регистры выполнены в наилучшее для действия тромболитических агентов время — <3 ч от начала заболевания. Минимальное среднее время "начало болевого синдрома — игла" зарегистрировано в исследовании STREAM — 100 мин [17], максимальное в Норвежском регистре — 144 мин [27]. И мы не знаем, какие результаты ФИС будут при задержке времени введения тромболитика >3 ч. Особенно этот результат интересен для российской действительности, где в 2022г только среднее время "начало болевого синдрома — звонок в скорую медицинскую помощь" было 119 мин в группе пЧКВ [8], а по данным регистра РЕГИОН-ИМ среднее время от появления симптомов до электрокардиографии в случае поступления пациента в РСЦ составляет 7,3 ч, а при поступлении в ПСО — 9,9 ч [28].

Таким образом, можно считать доказанным, что при проведении ТЛТ в промежуток времени до 3 ч от начала симптомов ИМпST ФИС имеет сопоставимые результаты в сравнении с пЧКВ, выполненной в пределах 120 мин от ПМК, и лучшие результаты в сравнении с пЧКВ, выполненной в пределах >120 мин от ПМК. При этом проведение ФИС достоверно увеличивает риск геморрагического инсульта в 3-5 раз. С учетом последнего становятся понятными настойчивые рекомендации Европейских кардиологов по обеспечению приоритетной роли пЧКВ в реперфузии у пациентов с ИМпST.

пЧКВ после 12 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов

Несмотря на то, что больные ИМпST с началом заболевания >12 ч при сохранении симптомов подозрительных в отношении ишемии миокарда, гемодинамической нестабильности или при наличии угрожающих жизни аритмий сердца отнесены к классу I рекомендаций для выполнения реперфузии при помощи стратегии пЧКВ, уровень достоверности данного утверждения основан на мнении экспертов. В качестве доказательства данного подхода используются только данные не нового исследования Gierlotka M, et al., 2011 [29], базирующегося на ретроспективном анализе польского регистра острого коронарного синдрома. Авторы сравнили результаты лечения больных ИМпST, поступивших через 12-24 ч после начала симптомов. Сравнивались консервативное ведение пациентов (n=1126) и стратегия пЧКВ (n=910). Через год после госпитализации смертность была достоверно выше в группе консервативного лечения (17,9% vs 9,3% при пЧКВ, Р<0,0001). Результаты в пользу стратегии пЧКВ сохранились и после дополнительного propensity-score matching анализа. Авторы заключили, что до проведения рандомизированных контролируемых исследований больные с ИМпST при госпитализации в поздние сроки могут рассматриваться на предмет проведения у них стратегии пЧКВ.

Несмотря на то, что анализ Gierlotka M, et al., 2011 [29] приводится в европейских рекомендациях 2017 и 2023гг [1, 7] как обоснование показаний к стратегии пЧКВ для "симптомных" больных ИМпST при госпитализации после 12 ч от начала симптомов, в самом исследовании Gierlotka M, et al. изучали больных только со сроками госпитализации 12-24 ч от начала симптомов. Поэтому данное исследование, конечно, не вполне корректно использовать в качестве доказательства пользы пЧКВ после 12 ч от начала симптомов и в т.ч. за пределами 24 ч. Тем не менее с клинических позиций традиционной кардиологии рекомендации по применению стратегии пЧКВ у симптомных пациентов несмотря на поздние сроки госпитализации выглядят вполне логичными.

пЧКВ в интервале 12-48 ч от начала ИМпST у малосимптомных/бессимптомных пациентов

В исследовании BRAVE-2 Schömig A, et al., 2005 [30] включали больных ИМпST с госпитализацией в течение 12-48 ч от начала симптомов, у которых не было симптомов заболевания (боль, СН, аритмия). Пациенты рандомизировались в две группы. В первой выполнялась стратегия пЧКВ (n=182), во второй проводилось консервативное лечение (n=183). Первичными конечными точками были: 1) суррогатная — объем некроза миокарда на основании однофотонной эмиссионной компьютерной томографии; 2) твердая — комбинированная клиническая конечная точка в течение 30 дней (смерть, рецидив ИМ, инсульт). В результате размер некроза миокарда был достоверно меньше в группе пЧКВ (8% vs 13%, Р=0,001), а по комбинированной твердой конечной точке к 30 дню наблюдения различий между группами не было найдено, хотя в абсолютных величинах число неблагоприятных исходов в группе ЧКВ было меньшим (4,4% vs 6,6%, Р=0,37). Авторы сделали заключение о уменьшении размера некроза при стратегии пЧКВ и поздних сроках стентирования (12-48 ч от момента заболевания ИМпST) у бессимптомных пациентов. Продолжая исследование BRAVE-2, Ndrepepa G, et al., 2009 [31] продемонстрировали, что к 4 году наблюдения группа со стратегией пЧКВ имела меньшее число смертельных исходов (11,1% vs 18,9% в группе консервативного лечения, Р=0,047).

Исследование, основанное на анализе ретроспективных данных, полученных из французского регистра FAST-MI, продемонстрировало достоверно лучшие результаты стратегии пЧКВ, чем консервативного лечения для пациентов ИМпST, поступивших через 12-48 ч после начала заболевания. В группе пЧКВ зарегистрировано достоверно меньшее число случаев смерти от всех причин, как в ближайшие (к 30 сут. наблюдения 2,1% в группе пЧКВ vs 7,2% в группе консервативной терапии, Р<0,001), так и в отдаленные сроки лечения (к 58 мес. наблюдения 30,4% vs 78,7%, соответственно, Р<0,001) [32].

У бессимптомных больных, к сожалению, интервал времени >12 ч от начала ИМпST не является критерием окончательно полного некроза миокарда, и дополнительное спасение миокарда происходит и при пЧКВ за пределами 12 ч (например, в промежуток 12-72 ч) даже у больных с окклюзированной ИСА [33]. Хотя мы имеем европейские рекомендации о необходимости рутинного рассмотрения целесообразности пЧКВ у пациентов, госпитализированных через 12-48 ч от начала ИМпST, четких критериев отбора на механическую реваскуляризацию в этой группе больных нет. С учетом этого, и принимая во внимание доказанный риск развития синдрома невосстановленного коронарного кровотока (no-reflow) в группе позднего поступления больных ИМпST с окклюзированной ИСА [34], протоколы ведения больных ИМпST должны предусматривать рутинное стентирование ИСА у бессимптомных больных при госпитализации после 12 ч только в случае стенозированной (но не окклюзированной) ИСА.

Позднее ЧКВ

пЧКВ после 48 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов

Стратегия пЧКВ после 48 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов является разновидностью стратегии пЧКВ после 12 ч от начала ИМпST при сохранении симптомов, определение и доказательная база которой рассматривались выше в соответствующих разделах (табл. 1). Дополнительно хотелось бы повторить, что эта стратегия имеет абсолютные показания для использования при наличии симптомов, подозрительных в отношении ишемии миокарда, гемодинамической нестабильности или при наличии угрожающих жизни аритмий сердца, хотя уровень достоверности данных рекомендаций основан на мнении экспертов [1, 7].

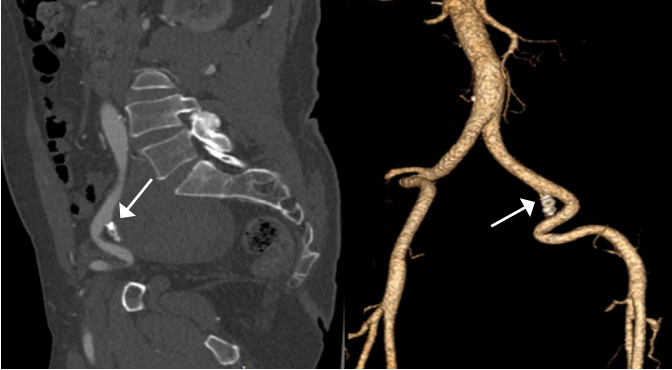

ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST у бессимптомных больных с окклюзированной ИСА при объективизации жизнеспособного/ишемизированного миокарда

Современные регламентирующие документы не рекомендуют рутинно выполнять реканализацию окклюзированной ИСА у бессимптомных больных при сроке от начала ИМпST >48 ч [1, 2, 7]. В качестве доказательной базы этого утверждения приводятся данные рандомизированного исследования OAT [35, 36] и метаанализа Ioannidis JP, et al., 2007 [37], которые показали отсутствие пользы рутинной ЧКВ окклюзированной ИСА по сравнению с медикаментозной терапией для снижения риска смерти, реинфаркта, СН. Приведенные аргументы признаны рабочей группой рекомендаций достаточно убедительными, чтобы дать им самый высокий статус достоверности — А. Дальнейшая лечебная стратегия ведения стабильных больных с окклюзией коронарных артерий, выявленной в срок >48 ч от начала ИМпST, предусматривает подход с определением показаний к реканализации на основании оценки объема жизнеспособного миокарда, как это закреплено в рекомендациях по ведению пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца [38]. Сроки выполнения данной стратегии не определены, некоторые центры выполняют ее в течение индексной госпитализации, но в большинстве случаев центры переносят практическую реализацию этого подхода на отдельную отсроченную госпитализацию.

В заключение разбора этой отдельной группы пациентов с поздним ЧКВ при ИМпST (бессимптомных, госпитализированных после 48 ч от начала заболевания, с зарегистрированной окклюзией ИСА, имеющих объективные доказательства жизнеспособного/ишемизированного миокарда) необходимо сказать, что, конечно, их эффективность уступает пЧКВ, но данные вмешательства могут выполняться и выполняются, а отсутствие доказательств пользы такого вида эндоваскулярных операций открывает дополнительные возможности для реализации амбиций интервенционных кардиологов на ниве научной деятельности.

ЧКВ после 48 ч от начала ИМпST у бессимптомных больных со стенозированной ИСА

Выполнение позднего ЧКВ при ИМпST у бессимптомных пациентов со стенозированной ИСА не рассматривается в современных рекомендациях в качестве отдельной лечебной опции [1, 2, 7]. Тем не менее такие пациенты встречаются в практической работе. Несмотря на отсутствие рекомендаций и доказательной базы, рутинно стентирование стенозированных инфаркт-связанных сегментов ИСА выполняется в большинстве инфарктных центров. В данной ситуации можно пытаться объективизировать значимость стеноза ИСА, но в условиях острого тромботического процесса это вероятнее всего сопряжено с риском реокклюзии в течение периода времени получения дополнительных доказательств ишемии. В связи с этим большинство практических врачей предпочитают устранять стеноз ИСА. Протоколы ведения больных ИМпST должны предусматривать рутинное стентирование ИСА у бессимптомных больных при госпитализации после 48 ч в случае стенозированной ИСА.

ЧКВ после ТЛТ

Спасительное ЧКВ

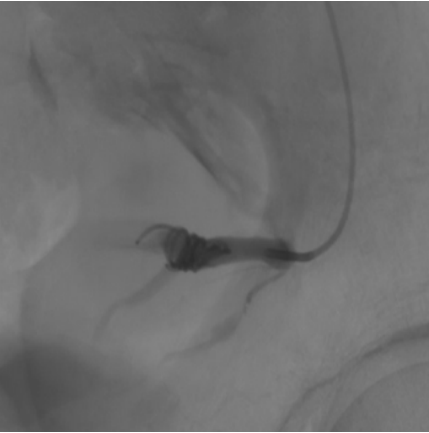

Спасительное ЧКВ тестировалось в исследовании REACT, 2005 [39]. Пациентов после неуспешного тромболизиса1 разделили на 3 группы: 1) группу экстренного (спасительного) ЧКВ (n=144), группу повторного ТЛТ (n=142) и группу консервативной терапии (n=144). Результаты лечения сопоставлялись между группами по числу случаев комбинированной конечной точки. Комбинированная конечная точка объединяла число случаев смерти, реинфаркта, инсульта и тяжелой СН. Число выживших без неблагоприятных исходов к 6 мес. наблюдения составило 84,6% в группе спасительного ЧКВ, 70,1% в группе консервативного лечения и 68,7% в группе повторной ТЛТ (Р=0,004). Авторы заключили, что в группе больных ИМпST после неуспешной ТЛТ спасительное ЧКВ значимо улучшает результаты в сравнении с консервативным лечением или при повторном использовании тромболитика.

Результаты REACT [39] в совокупности с данными анализа, выполненного в исследовании STREAM [17], являются основанием для абсолютных показаний применения спасительного ЧКВ в качестве лечебной стратегии у больных ИМпST с неуспешным восстановлением коронарного кровотока после применения тромболитических средств [1, 2, 7]. Уровень достоверности этих рекомендаций наивысший — А.

ЧКВ, выполненное в рамках рутинной ранней стратегии

Несколько рандомизированных исследований показали, что рутинная ранняя стратегия ЧКВ2 снижает риск рецидива ИМ, суммарный риск рецидива ИМ и смерти, а также риск повторной ишемии миокарда [40-42]. Эти исследования тестировали наиболее выгодную тактику ведения пациента после ТЛТ. Сравнивались рутинное раннее ЧКВ и спасительное ЧКВ/ишемия-обусловленное ЧКВ/неинвазивное лечение.

В CARESS-in-AMI [41] после ТЛТ больных рандомизировали к рутинной ранней ЧКВ (n=299) и в группу, где ЧКВ выполнялось как спасительное лечение или при рецидиве ишемии (n=255). Результаты оценивались к 30 дню наблюдения в виде объединенного числа неблагоприятных исходов (смерть, реинфаркт, рецидив ишемии). К концу срока наблюдения ЧКВ было выполнено 85,6% больным в рамках рутинной ранней стратегии и у 30,3% пациентов, где стентирование выполнялось как спасительное/ишемия-обусловленное ЧКВ, при этом результаты достоверно лучше были в группе рутинной ранней ЧКВ. Число случаев комбинированной конечной точки было 4,4% vs 10,7%, Р=0,004, соответственно. В TRANSFER-AMI [40] и NORDISTEMI [42] при использовании комбинированной конечной точки в подобных рандомизировано сформированных группах пациентов также были получены достоверно лучшие результаты в пользу рутинной ранней ЧКВ (к 30 дню наблюдения число смерть, реинфаркт, рецидив ишемии в TRANSFER-AMI — 11% vs 17,2%, Р=0,004; к 12 мес. наблюдения число смерть, инсульт, ишемия в NORDISTEMI — 6% vs 16%, Р=0,01, соответственно). Таким образом, было доказано преимущество рутинной ранней ЧКВ стратегии, т.е. ТЛТ с последующим рутинным ЧКВ в ближайшие сроки (в фармакоинвазивных группах среднее время между ТЛТ и ЧКВ составило в CARESS-in-AMI — 125 мин, в NORDISTEMI — 162 мин, в TRANSFER-AMI — 168 мин).

Таким образом, в настоящее время мы имеем обоснование для фармакоинвазивного подхода: ЧКВ в ближайшие сроки (2-3 ч) после ТЛТ выполненного тенектеплазой. Стандартная выжидательная тактика с проведением ЧКВ в качестве спасительного или обусловленного ишемией подхода после ТЛТ не оправдана. В настоящее время стратегия раннего рутинного ЧКВ после успешной ТЛТ имеет абсолютные показания при наивысшем уровне достоверности — А.

Заключение

Стандартом реперфузионной терапии при ИМпST является механическая реканализация ИСА при помощи эндоваскулярных технологий — ЧКВ. Время от начала заболевания, сохраняющиеся симптомы (ишемии, СН, тяжелых аритмий) и предшествующее использование ТЛТ определяют применение различных видов ЧКВ при ИМпST. Принципиально выделяют три вида ЧКВ, используемых у больных ИМпST: пЧКВ, позднее ЧКВ (после 48 ч от начала заболевания) и ЧКВ после ТЛТ. Различные виды ЧКВ при ИМпST имеют не одинаковую пользу. Современные рекомендации обосновывают абсолютные показания для стентирования с наивысшим уровнем достоверности для пЧКВ в течение 12 ч, спасительным ЧКВ и рутинно ранним ЧКВ после ТЛТ. При этом приоритетная роль в реперфузии при ИМпST закреплена за пЧКВ в течение 12 ч. Именно поэтому данный показатель является целевым в рамках европейской инициативы SFL — национальный/региональный показатель пЧКВ в течение 12 ч должен быть 70% и выше от числа больных, госпитализированных с ИМпST.

Для организации доступности пЧКВ принципиально использовать определение, в котором этот метод реперфузии ограничен 12 ч от начала симптомов ИМпST. Именно в этот промежуток времени пЧКВ показывает свое преимущество перед ФИС при задержке <120 мин. После 12 ч ТЛТ и ФИС не используются в качестве стратегии реперфузии, а пЧКВ после 12 ч по эффективности значимо уступает пЧКВ до 12 ч [43]. Поэтому не так принципиально, хотя и важно стремиться к выполнению требования "интервал времени ПМК-баллон <120 мин" при пЧКВ, выполненной после 12 ч от момента заболевания. Именно так происходит в реальной жизни, когда больного с поздним обращением, перенесшего острейшую фазу ИМ, часто доставляют в ЧКВ-центр с задержкой по времени. Соответственно, если при анализе реперфузии на национальном/региональном уровне объединять всех больных со стратегией пЧКВ, выполненной до и после 12 ч, в одну группу, мы не только будем иметь неверное представление о доступности пЧКВ, но также получим неприемлемые цифры задержки пЧКВ, за счет увеличения интервала "ПМК-баллон" в группе пЧКВ после 12 ч от начала симптомов. Таким образом, время "ПМК-баллон" в общей группе пЧКВ неверно отражает показатель нашего действительного запроса на этот параметр.

1 Неуспешный тромболизис определялся как: отсутствие динамики электрокардиограммы (через 60-90 мин от начала внутривенного введения тромболитика нет снижения подъема сегмента ST <50% от исходного подъема ST) или рецидив болевого синдрома и подъема сегмента ST после введения тромболитического средства.

2 Рутинная ранняя стратегия ЧКВ — рутинная коронарография и ЧКВ (при необходимости) в течении 2-24 ч после эффективной ТЛТ (через 60-90 мин от начала внутривенного введения тромболитика снижение подъема сегмента ST на 50% и более от исходного подъема ST; типичная реперфузионная аритмия; купирование болевого синдрома).

Практические и методологические аспекты организации регистра для оценки качества медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Систематический обзор

Ключевые моменты

Что известно о предмете исследования?

- В клинических рекомендациях по хронической сердечной недостаточности представлены критерии качества медицинской помощи.

- Опубликованные результаты регистров дают усредненное представление о качестве медицинской помощи. Результаты отдельных центров могут значительно отличаться. При планировании улучшений в конкретной медицинской организации нужны более точные данные о существующих недостатках.

Что добавляют результаты исследования?

- Представлены характеристики 27 многоцентровых отечественных и зарубежных регистров хронической сердечной недостаточности.

- Изложены ключевые требования к регистру хронической сердечной недостаточности, предназначенному для мониторинга выполнения клинических рекомендаций в повседневной практике.

Key messages

What is already known about the subject?

- The clinical guidelines for heart failure present the criteria for healthcare quality.

- The published registry results provide an average idea of the quality of health care. The results of individual centers may differ significantly. When planning improvements in a specific health facility, more accurate data on existing deficiencies is needed.

What might this study add?

- The characteristics of 27 multicenter Russian and foreign registries of heart failure are presented.

- The key requirements for a heart failure registry designed to monitor the implementation of clinical guidelines in everyday practice are outlined.

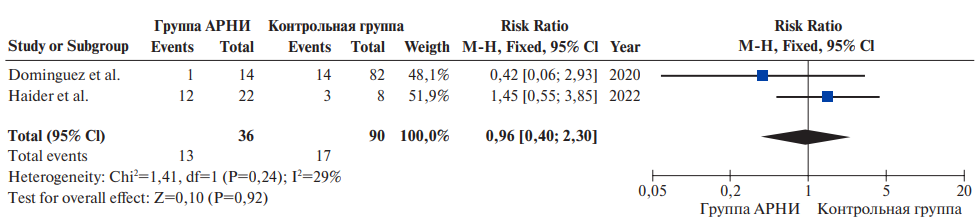

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — одна из самых фатальных и ресурсоемких сердечно-сосудистых кардиологических патологий вследствие высокой частоты госпитализаций. В клинических рекомендациях по ХСН приведены мероприятия медицинской помощи с доказанной эффективностью, цели терапии и критерии качества оказания медицинской помощи [1]. Для непрерывного мониторинга медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в рамках Единой государственной системы в сфере здравоохранения и ее подсистемы — вертикальной интегрированной медицинской информационной системы ССЗ (ВИМИС ССЗ) организован регистр ССЗ, включающий пациентов с установленным диагнозом ХСН. В ВИМИС ССЗ передаются в виде структурированных электронных медицинских документов следующие данные о пациентах с ХСН: стадия ХСН, вид ХСН по фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), функциональный класс ХСН, дата и время возникновения первых клинических симптомов, дата и время госпитализации, дата установки диагноза, дата и время осмотра врача-специалиста, дата и время оказания медицинских услуг и лекарственных назначений, тип документированного события, дата и время появления жалоб в случае вызова скорой медицинской помощи, дата и время вызова скорой медицинской помощи, результат прогностической шкалы "Шкала реабилитационной маршрутизации" для пациента с ХСН1. Однако в настоящее время регулярная передача данных в ВИМИС ССЗ налажена не во всех медицинских организациях. Вместе с тем объем передаваемой информации достаточен как минимум для оценки качества медикаментозной терапии. Пока оперативная обратная связь с медицинскими организациями по результатам передаваемых структурированных электронных медицинских документов не полностью реализована, существует потребность в организации регистров ХСН, которые дают более полную информацию о диагностике и лечении ХСН в реальной клинической практике.

Публикуемые результаты регистров освещают различные аспекты медицинской помощи, их сложно сравнить из-за особенностей формирования выборки (разные критерии включения и исключения) и оцениваемых показателей, что затрудняет сравнение и выявление лучших практик [2]. Для повышения роли регистров ХСН в улучшении качества медицинской помощи на уровне конкретной медицинской организации необходимо выработать универсальные требования к составу и формату требуемой информации. Для этого целесообразно опираться на имеющиеся руководства по созданию медицинских регистров, отвечающих требованиям доказательной медицины [3-5]. Основываясь на базовых требованиях к созданию регистра (отличающих его от базы данных), необходимо дополнить их спецификой, связанной с профилем ХСН, в частности, критериями качества медицинской помощи, а также учесть перспективу автоматизации формирования регистра на основе данных электронной медицинской карты.

Цель — определить ключевые требования к регистру ХСН, предназначенному для контроля выполнения клинических рекомендаций в повседневной практике.

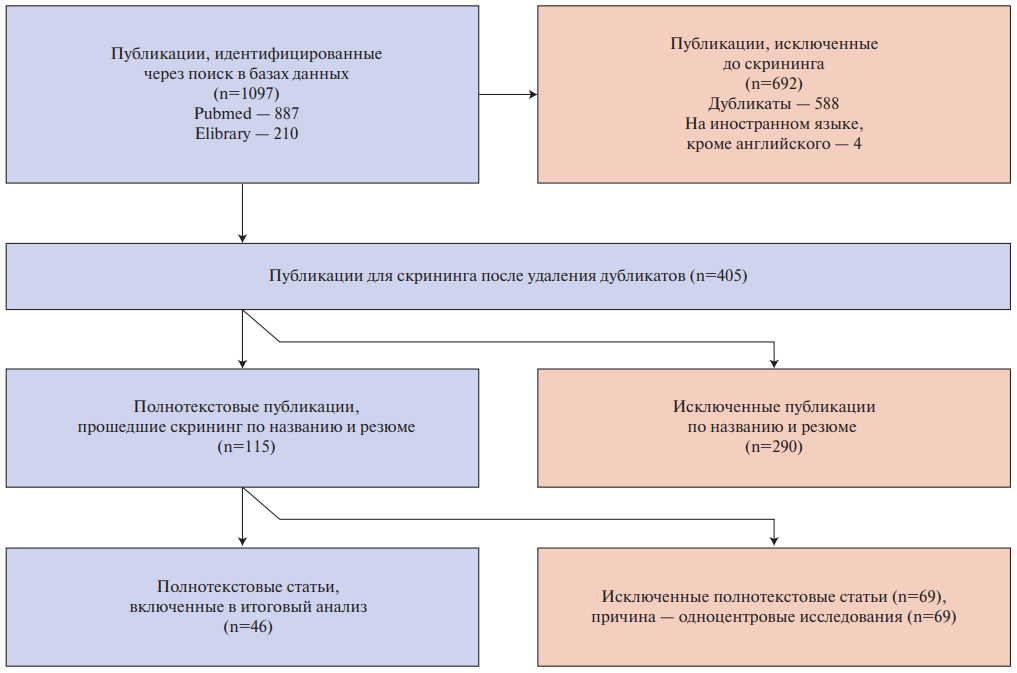

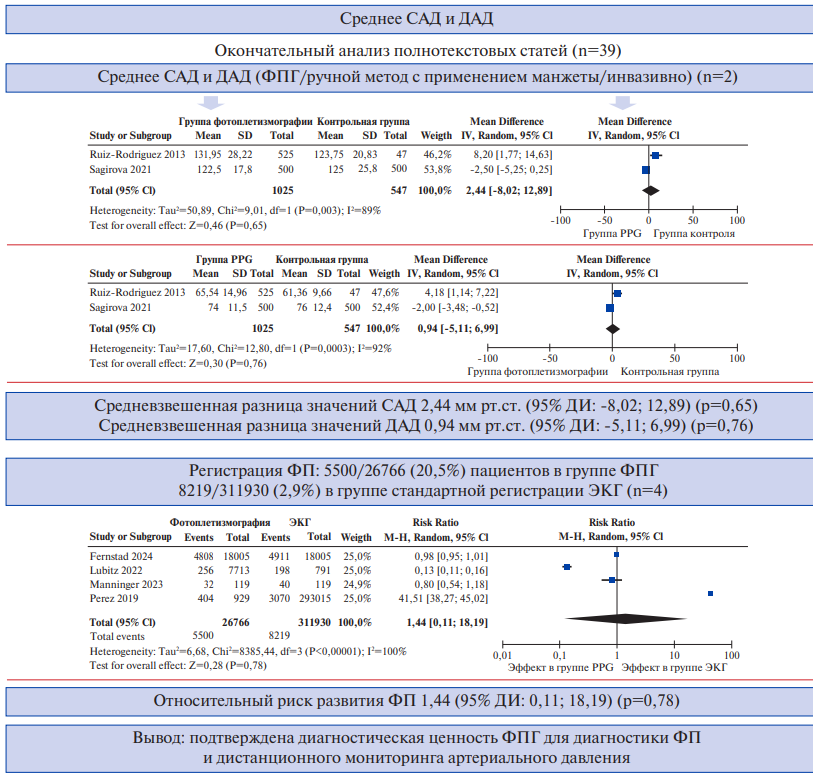

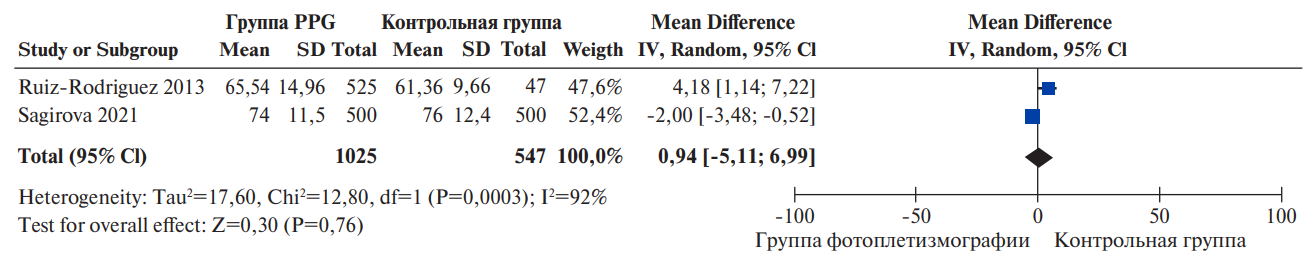

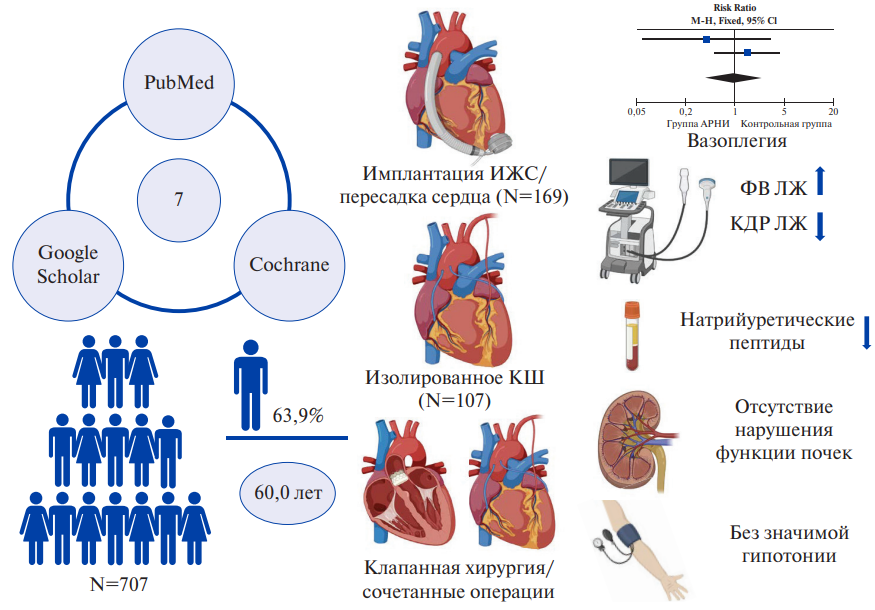

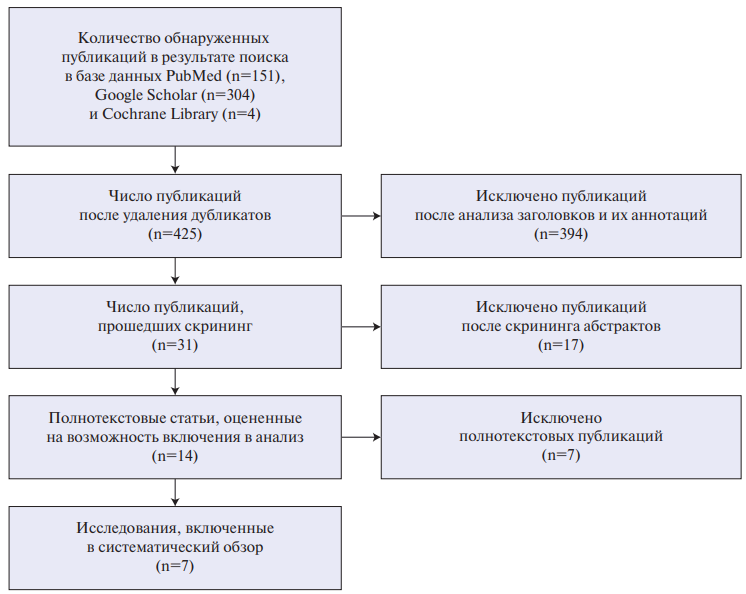

Методология исследования

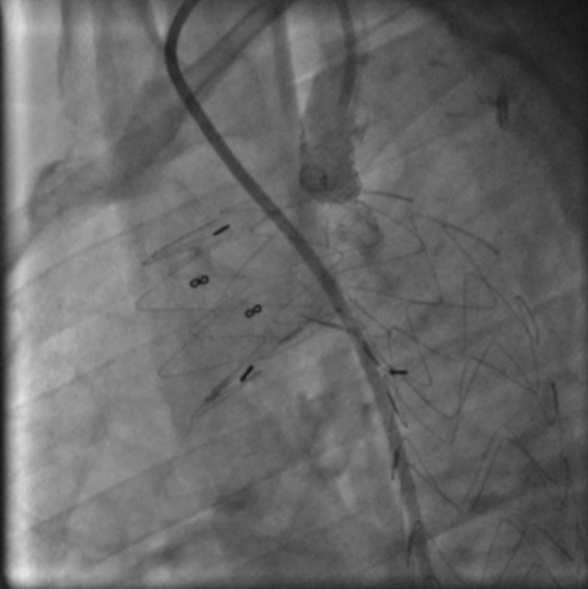

Проведен систематический обзор литературы по методологии PRISMA для выявления регистров, содержащих данные о пациентах с сердечной недостаточностью (СН). Использованы базы данных PubMed и eLibrary. Глубина поиска 2015-2025 гг. Отобрано 46 источников по данным 27 регистров. Отбор осуществлялся с использованием ключевых слов: "сердечная недостаточность", "острая сердечная недостаточность", "декомпенсированная сердечная недостаточность", "хроническая сердечная недостаточность", "регистр", "систематический обзор", "метаанализ" и их сочетаний, а также их англоязычный перевод: heart failure, acute heart failure, decompensated heart failure, chronic heart failure, congenital heart failure, registry, systematic review, meta-analysis, а также по спискам литературы найденных публикаций. Критерии включения статей: оригинальные исследования, в которых представлены результаты многоцентровых регистров, включавших пациентов с ХСН. Исключались повторяющиеся статьи, обзоры литературы и метаанализы, клинические случаи, интервенционные исследования, одноцентровые исследования, эпидемиологические исследования, авторские мнения. Методология отбора литературных источников представлена на рисунке 1.

Данные о регистрах, отобранных для анализа, суммированы в таблице, включающей следующие параметры: название регистра, количество пациентов, период проведения, характеристики и организация работы, применение утвержденных критериев для оценки качества медицинской помощи, а также наличие опубликованного отчета о качестве медицинской помощи, т.е. о соответствии медицинской помощи утвержденным критериям качества. Одной из характеристик было также соответствие основным критериям оценки качества регистра, изложенным в методических рекомендациях "Медицинские регистры. Роль в доказательной медицине. Рекомендации по созданию", 2023г [5]. Подробные результаты оценки качества регистров по данным критериям приведены в Приложении.

Результаты

Данные отобранных регистров СН представлены в таблице 1.

Литературный поиск выявил 46 публикаций, в которых представлены результаты 27 многоцентровых зарубежных и отечественных регистров (19 — зарубежных, 8 — отечественных), в которые включались пациенты с ХСН. Большинство регистров за рубежом были проведены в США и странах Европы [6-8][10][19-37]. Преимущественно это были национальные многоцентровые исследовательские проспективные регистры с участием стационаров, реже — стационаров и амбулаторных учреждений. Среди отечественных регистров есть как крупные общероссийские проекты (федеральный регистр ХСН, ПРИОРИТЕТ ХСН, РИФ-ХСН) [41-43, 47, 53, 54], так и более локальные (РЕКВАЗА, RUS-HFR, регистр "Хроническая сердечная недостаточность" Санкт-Петербурга, Единый регистр больных с ХСН Тюменской области) [46][48-52]. Оценки исходов представлены для 11 регистров из 27 (41%), хотя проспективное наблюдение предусматривалось в 22 регистрах (82%). Оценки частоты назначения лекарственных препаратов с доказанной эффективностью опубликованы для всех регистров. Отчеты в терминах утвержденных критериев качества медицинской помощи опубликованы лишь для 5 регистров — Get With The Guidelines (GWTG)-HF registry [7], регистра PINACCLE [8], Swedish Heart Failure Registry [29], Российского регистра ХСН [43], Регистр "Хроническая сердечная недостаточность" Санкт-Петербурга [50]. По опубликованным данным невозможно достоверно судить о том, имелась ли у медицинских учреждений возможность самостоятельной работы с результатами оценки качества.

Согласно оценке по критериям методических рекомендаций "Медицинские регистры. Роль в доказательной медицине. Рекомендации по созданию", 2023г, [5] 22 из 27 регистров соответствовали 5 и более критериям из 8 возможных (см. Приложение). Только ESC Heart Failure Long-Term Registry [21][22] соответствовал всем критериям. Также всем критериям потенциально соответствует отечественный регистр Приоритет ХСН [53][54], учитывая, что еще не доступны данные об отклике при отдаленном наблюдении, поскольку сбор данных завершился только в 2025г.

Рис. 1. Методология отбора литературных источников.

Таблица 1

Регистры СН и их характеристики

|

№ п/п |

Название регистра, страна, номер ссылки в списке источников |

Количество пациентов с ХСН (годы проведения) |

Характеристики, организация работы регистра |

Утвержденные критерии качества медицинской помощи, наличие опубликованного отчета о качестве медицинской помощи |

|

1 |

Get With The Guidelines (GWTG)-HF registry, США [6, 7] |

2005-н.вр. 66218 (2005-2007) 593053 (2017-2020) Всего ~3 млн |

Проспективный, госпитальный, национальный. Интегрирован с системой практического здравоохранения. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества имеются. Опубликованный отчет о качестве имеется [7] |

|

2 |

PINNACLE (NCDR), США [8] |

2009-н.вр. 212612 (2009-2012) |

Проспективный, амбулаторный, часть национального регистра сердечно-сосудистых заболеваний (National Cardiovascular Data Registry, NCDR) — интегрирован с системой практического здравоохранения. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества имеются. Отчет о качестве имеется [8] |

|

3 |

AMERICCAASS, страны Северной, Южной Америки и Карибского региона [9] |

Данные не представлены (2022-2025) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

4 |

CHAMP-HF, США [10] |

4546 |

Проспективный, амбулаторный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 4 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

5 |

CHART-2 (Chronic Heart Failure Analysis and Registry in the Tohoku District-2), Япония [11] |

4649 с манифестной ХСН, всего 10219 (2006-2010) |

Проспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 6 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

6 |

Asian Sudden Cardiac Death Registry (ASIAN-HF), Страны Азии [12][13] |

6480 (2012-2015) |

Проспективный, госпитальный и амбулаторный, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 7 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

7 |

Heart Failure Registry of Patient Outcomes (HERO), Китай [14] |

5620 (2017-2018) |

Проспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 7 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

8 |

China Cardiovascular Association Database — Heart Failure Registry, Китай [15] |

230637 (2017-2021) |

Проспективный, госпитальный, национальный, интегрирован с национальной системой мониторинга смертности — интегрирован с системой практического здравоохранения. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 6 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Частично данные представлены в HF stats 2024 (эпидемиология и исходы СН в США [15]) |

|

9 |

Colombian Heart Failure Registry (RECOLFACA), Колумбия [16][17] |

2528 (2017-2019) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Отчет о качестве отсутствует |

|

10 |

Trivandrum Heart Failure Registry, Индия [18] |

1205 (2013) |

Проспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

11 |

Global Congestive Heart Failure Registry (G-CHF), страны Европы и Азии [19][20] |

23341 (2016-2020) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

12 |

ESC Heart Failure Long-Term Registry, европейские страны [21][22] |

9138 (2011-2013) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 8 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

13 |

ESC EORP Heart Failure III Registry, европейские и некоторые не европейские страны [23][24] |

10162 (2018-2020) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 7 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

14 |

QUALIFY, европейские и некоторые не европейские страны [25][26] |

6669 (2013-2014) |

Проспективный, амбулаторный, международный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 7 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

15 |

Swedish Heart Failure Registry, Швеция [27-29] |

21888 (2006-2013) 43704 (2013-2018). Внедрен в 2003г |

Ретроспективный, стационары и амбулаторные учреждения, национальный, интегрирован с национальной системой мониторинга смертности, обращений за медицинской помощью и лекарственных назначений — интегрирован с системой практического здравоохранения. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества имеются (оценка качества помощи при ХСН с помощью показателей качества Европейского общества кардиологов [30]). Отчет о качестве имеется [29] |

|

16 |

Norwegian Heart Failure Registry, Норвегия [31] |

186297 (2008-2018) |

Ретроспективный, стационары и амбулаторные учреждения, на основе постоянно действующего национального регистра пациентов — интегрирован с системой практического здравоохранения. Соответствует 6 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

17 |

RICA, RICA-2, Испания [32-34] |

4752 (RICA, 2008-2018) 1000 (RICA-2, 2024) |

Проспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 4 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

18 |

HELP-HF, Италия [35][36] |

1149 (2020-2021) |

Ретроспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

19 |

Czech National Registry of Reimbursed Health Services, Чехия [37] |

285745 (2010-2018) |

Ретроспективный, стационары и амбулаторные учреждения, на основе общенационального регистра оплаченных медицинских услуг — интегрирован с системой практического здравоохранения. Соответствует 4 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

20 |

RUssian hoSpital Heart Failure Registry (RUS-HFR), Россия [38] |

254 (2012-2014) |

Проспективный, госпитальный, региональный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

21 |

ОРАКУЛ-РФ, Россия [39][40] |

2450 |

Проспективный, госпитальный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

22 |

Российский регистр ХСН, Россия [41-43] |

35296 (2013-2020) |

Ретроспективный и проспективный, амбулаторные учреждения и стационары, национальный. Постоянный доступ для зарегистрированных пользователей через веб-браузер. Автоматизированный анализ вводимых данных в режиме реального времени. Исследовательский. Отдаленное наблюдение отсутствует. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества имеются (оценка качества помощи при ХСН с помощью специально разработанной на основе клинических рекомендаций системы индикаторов качества [44, 45]) Опубликованный отчет о качестве имеется [43] |

|

23 |

РЕКВАЗА, Россия [46] |

2726 (2012-2013) |

Проспективный, амбулаторный, региональный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

24 |

РИФ-ХСН, Россия [47] |

1003 (2015-2016) |

Проспективный, амбулаторные учреждения и стационары. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

|

25 |

Единый регистр больных с ХСН Тюменской области, Россия [48][49] |

7303 (2022-н.вр.) |

Проспективный, стационары и амбулаторные учреждения, региональный. Реализован на базе региональной медицинской информационной системы — интегрирован с системой практического здравоохранения. Соответствует 3 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует. Отдельные результаты доступны зарегистрированным пользователям на базе региональной медицинской информационной системы |

|

26 |

Регистр "Хроническая сердечная недостаточность" Санкт-Петербурга, Россия [50-52] |

73450 |

Ретроспективный, стационары и амбулаторные учреждения, городской. Реализован на базе региональной медицинской информационной системы — интегрирован с системой практического здравоохранения. Соответствует 5 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества имеются (оценка по критериям качества медицинской помощи, перечисленным в клинических рекомендациях Минздрава России "Хроническая сердечная недостаточность", 2020г [1]. Опубликованный отчет о качестве имеется [50] |

|

27 |

ПРИОРИТЕТ-ХСН, Россия [53][54] |

6255 (включение 2023-2024, запланировано 20000 пациентов) |

Проспективный, амбулаторный, национальный. Исследовательский. Отдаленное наблюдение имеется. Соответствует 7 из 8 критериев качества регистра |

Утвержденные критерии качества отсутствуют. Опубликованный отчет о качестве отсутствует |

Обсуждение

На основе полученной информации представляется возможным определить требования, в т.ч. критерии качества для регистра ХСН, который предназначен для контроля выполнения клинических рекомендаций в повседневной практике. Значительная часть опубликованной информации касается регистров, специально организованных с исследовательской целью, ограниченных во времени, призванных полноценно описать все ключевые аспекты клиники, диагностики и лечения ХСН. В связи с этим объем регистрируемой информации был значительным, а возможности автоматизации процесса ограниченными. Лишь в 8 регистрах указано, что часть информации получена из административных систем или медицинской информационной системы [7, 8, 15, 29, 31, 37, 48, 50]. Опубликованные данные охватывают различные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с ХСН с целью выявления новых результатов, при этом возможности сравнения данных различных регистров ограничены, о чем говорят ранее полученные данные [2]. Научная составляющая регистров превалирует над практической применимостью в повседневной практике. Полученные данные, безусловно, необходимы для принятия управленческих решений глобального уровня и стратегического характера. Однако, чтобы отследить их реализацию на местах, обеспечить полноценное внедрение принятых решений по улучшению качества медицинской помощи, каждая медицинская организация должна иметь инструмент для оценки собственной практики (так называемый implementation registry). Такая обратная связь позволит сравнить результаты работы организаций между собой, выделить лучшие практики, изучить их и адаптировать наиболее успешные решения для повсеместного применения. По данным Звартау Н. Э. и др. [55], в 70% регионов Российской Федерации, курируемых НМИЦ Алмазова, ведутся регистры ХСН, однако подробности их организации и результаты не представлены в открытом доступе. Как правило, в регистрах принимают участие передовые центры, в то время как большинство медицинских организаций не имеет возможности адекватно позиционировать свои результаты относительно других. Разрабатываемая в последние годы ВИМИС ССЗ на базе ЕГИСЗ, включающая нозологические регистры, может обеспечить получение достоверной, оперативной и полноценной информации о качестве медицинской помощи пациентам с ХСН. Такой вид регистра является постоянно действующим, необходимо лишь обеспечить медицинские организации возможностью в любой момент оценивать свои результаты. Эффективной опцией было бы добавление сравнения результатов учреждения с другими. При этом важно тщательно проработать единый аналитический аппарат, обеспечить его доступность для каждой медицинской организации, проверить связь оценок с исходами. При этом важно перенести фокус внимания с оценки процесса лечения на достижение запланированных клинических результатов. Обращает на себя внимание, что в критериях качества медицинской помощи, указанных в клинических рекомендациях по ХСН, отсутствуют оценки клинического статуса, которые могли бы рассматриваться как результат проводимой терапии. Перечень клинических данных, содержащихся в постоянно действующем регистре ХСН, должен основываться на организации аналитического аппарата. Таким образом, будет сведен к минимуму объем требуемой информации. Следовательно, основой совершенствования качества медицинской помощи пациентам с ХСН становятся не только разовые масштабные регистры как научно-исследовательские проекты, в задачи которых входит сбор полной информации о пациентах с ХСН и описание ситуации в целом, а наиболее простые, постоянно действующие, доступные на местах аналитические модули типового регистра на базе МИС. По данным проведенного обзора регистры, интегрированные с системой практического здравоохранения, соответствовали меньшему числу критериев, указанных в методических рекомендациях по организации регистров [5] — от 3 до 6 баллов, тогда как оценки регистров, созданных только с исследовательской целью, составили от 5 до 8 баллов. Вместе с тем регистры, интегрированные с системой здравоохранения, обеспечивали оценку качества медицинской помощи, т.е. выполнение мероприятий медицинской помощи с доказанным влиянием на клинический результат у всех пациентов, которым они показаны. Таким образом, выявлялись конкретные мероприятия, подлежащие совершенствованию у конкретной категории пациентов, что облегчало разработку решений по улучшению. Исходя из того, что в любой части генеральной совокупности медицинская помощь должна быть одинакового качества, базовым требованием к практическому регистру является оценка соответствия данных утвержденным критериям качества медицинской помощи больным с ХСН (отечественным, изложенным в клинических рекомендациях — в обязательном порядке и по желанию международным). Следовательно, изучение качества медицинской помощи отличается от классических наблюдательных исследований и требует соответствующей методологии, что должно отражаться в регистрах, предназначенных для оценки качества.

Минимально достаточный объеме данных регистра определяется объемом информации, необходимой для оценки критериев качества. Если использовать в качестве примера систему оценок для контроля лечения и результата медицинской помощи пациентам с ХСН, предложенных Посненковой О. М. и др. [56], для динамической оценки и внедрения лучших практик, то минимальный состав базы данных регистра можно определить следующим образом. Авторы указывают, что в реальной клинической практике при ХСН целесообразно оценивать: 1) долю пациентов с ХСН с низкой ФВ, кому назначена квадротерапия (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов к ангиотензину/сакубитрил+валсартан + бета-блокаторы + антагонисты рецепторов к альдостерону + ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа); 2) долю пациентов с ХСН с сохраненной ФВ и ХСН с умеренно низкой ФВ, кому назначены ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа; 3) долю пациентов с ХСН с отсутствием нежелательных событий (госпитализаций по поводу ХСН и смерти) в течение последних 12 мес. Перечень данных регистра и требования к ним формируются, исходя из алгоритма вычисления показателя. Так, для определения доли пациентов с ХСН с низкой ФВ, получающих квадритерапию, необходимо вычислить отношение абсолютного количества пациентов с ХСН с низкой ФВ, которым назначены одновременно ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов к ангиотензину или сакубитрил+валсартан, бета-блокаторы, антагонисты рецепторов к альдостерону, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, при этом отсутствуют данные о наличии противопоказаний к каким-либо из этих классов препаратов, к абсолютному количеству пациентов с ХСН с низкой ФВ. Идентификация целевой группы пациентов для данного показателя проводится на основе одного параметра: ФВ ЛЖ <40% по данным эхокардиографии давностью не более 12 мес. Следовательно, для вычисления рассмотренного показателя требуются следующие данные: дата выполнения эхокардиографии, значение ФВ ЛЖ (%), дата и факт назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, блокаторов рецепторов к ангиотензину, сакубитрила+валсартана, бета-блокаторов, антагонистов рецепторов к альдостерону, ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, дата и факт наличия противопоказаний к указанным классам препаратов. Подобная логика применена при разработке базы данных регистра ХСН, предложенного Богдановой Т. М.2. При этом в качестве основы для разработки базы данных регистра использовались критерии качества медицинской помощи, перечисленные в клинических рекомендациях по ХСН 2024г [1], критерии качества медицинской помощи пациентам с ХСН Европейского общества кардиологов 2023г [30] и критерии качества медицинской помощи больным с ХСН, содержащиеся в приказе № 241н от 2017г.

Представляется, что ведение регистра ХСН, предназначенного для оценки качества, на уровне региона целесообразно организовать на базе медицинского информационно-аналитического центра с участием независимой команды аналитиков, например, регио- нального медицинского вуза и/или курирующего научно-медицинского исследовательского центра [50-52]. Данные регистра по основным критериям качества медицинской помощи, перечисленным в клинических рекомендациях, а также исходам пациентов (возможно, на первоначальном этапе в сокращенном и переработанном виде) целесообразно публиковать в открытых источниках в виде ежегодного отчета о качестве с указанием обобщенных данных по всем медицинским организациям на анализируемой территории, оказывающим медицинскую помощи пациентам с ХСН, с формированием периодического общероссийского отчета на уровне научного медицинского исследовательского центра.

Ограничения исследования. В проведенный систематический обзор литературы не включались результаты одноцентровых регистров ХСН, т.к., по мнению авторов, при проведении крупных многоцентровых, особенно международных регистров вопросы методологии прорабатываются более детально, осуществляется контроль качества получаемой информации, за счет участия нескольких центров повышается охват пациентов. Безусловно, крупный, качественно организованный и проведенный одноцентровый регистр может дать достоверную оценку качества медицинской помощи в данном центре, однако в ходе анализа литературы было выявлено, что опубликованные результаты одноцентровых исследований в большинстве своем не соответствуют требованиям к регистру как к источнику данных о реальной клинической практике. Одноцентровые регистры демонстрировали как правило малый размер группы, значительное сходство с когортными наблюдательными исследованиями, невозможность оценить последовательность включения пациентов, отсутствие внешнего контроля за ведением регистра.

Авторы осуществляли оценку отобранных регистров с применением отечественных критериев качества регистра, предложенных в 2023г [5], тогда как большинство регистров были проведены ранее. Однако первые зарубежные методические руководства по организации регистров существовали еще в 2007г3 и с течением времени основополагающие принципы не изменились.

Заключение

Выявлены единичные регистры ХСН, организация которых соответствует целям совершенствования качества медицинской помощи в повседневной клинической практике. Большинство многоцентровых регистров созданы с исследовательской целью и не оценивают качество медицинской помощи в терминах утвержденных критериев качества. Регистр ХСН для оценки качества (implementation registry), как и любой регистр, должен соответствовать требованиям доказательной медицины. Данные требования отражены в соответствующих руководствах по созданию регистров. Соблюдение этих требований обеспечит достоверность получаемой информации и сравнимость результатов в условиях реальной клинической практики. Однако имеющуюся методологию необходимо адаптировать для организации регистров, интегрированных с системой практического здравоохранения и направленных на мониторинг выполнения клинических рекомендаций. Регистр, предназначенный для рутинного мониторинга выполнения клинических рекомендаций, должен быть: 1) постоянно действующим; 2) доступным пользователям в режиме реального времени; 3) результаты представлены в терминах утвержденных критериев качества; 4) достигнутые результаты сравниваются с должным уровнем исполнения клинических рекомендаций, определенным на основе лучших практик; 5) организационная структура регистра и алгоритмы вычисления показателей универсальные и общедоступные; 6) организационная структура регистра и алгоритмы вычисления показателей основаны на критериях качества медицинской помощи, представленных в клинических рекомендациях, но данные критерии адаптированы (отобраны и детализированы) для целей ведения регистра. Применение технологий автоматизированного сбора информации позволит снизить нагрузку на персонал и сократит время для получения необходимых данных.

1 Информационный портал ВИМИС "Сердечно-сосудистые заболевания" https://vimis.almazovcentre.ru/pustayastranitsa_rarc/#b2309.

2 Богданова Т. М. База данных первичного ретроспективного анализа амбулаторных карт пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2024624744, 30.10.2024. Заявка от 21.10.2024.

3 Gliklich R. E., Dreyer N. A., eds. Registries for Evaluating Patients Outcomes: A User’s Guide. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; April 2007.

Приложение

Соответствие регистров ХСН основным критериям качества, изложенным в методических рекомендациях «Медицинские регистры. Роль в доказательной медицине. Рекомендации по созданию», 2023г [5]

|

№ п/п |

Название регистра, страна, номер ссылки в списке источников |

Четкая формулировка цели исследования, критериев включения и невключения больных |

Соответствие дизайна исследования поставленным целям и задачам |

Рандомизированный отбор центров-участников исследования (для многоцентровых регистров) |

Соблюдение принципов последовательности включения больных |

Четкое обозначение даты начала и окончания включения больных |

Упоминание о полноте отклика больных при отдаленном наблюдении (не <85%), а также о частоте пропущенных данных и способах их замещения |

Аудит хотя бы части набранного материала |

Применение адекватных методов статистического анализа |

|

1 |

Get With The Guidelines (GWTG)-HF registry, США [6][7] |

+ |

+ |

Нет, участие добровольное |

Не указано |

+ |

Не указано |

+ |

+ |

|

2 |

PINNACLE (NCDR), США [8] |

+ |

+ |

Нет, участие добровольное |

Не указано |

+ |

Не указано |

+ |

+ |

|

3 |

AMERICCAASS, страны Северной, Южной Америки и Карибского региона [9] |

+ |

+ |

Нет, участие добровольное |

Не указано |

+ |

Не указано |

+ |

+ |

|

4 |

CHAMP-HF, США [10] |

+ |

+ |

Нет, участие добровольное |

Не указано |

+ |

Не указано |

Не указано |

+ |

|

5 |

CHART-2 (Chronic Heart Failure Analysis and Registry in the Tohoku District-2), Япония [11] |

+ |

+ |

Нет, участие добровольное |