МНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ

Повышенная концентрация липопротеида(а) (Лп(а)) является одним из основных генетически детерминированных резидуальных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, а также их осложнений. Лп(а) представляет собой сложный надмолекулярный комплекс, в котором уникальный гликозилированный и обладающий широким полиморфизмом белок апо(а) связан дисульфидной связью с молекулой апоВ100 — белкового компонента частицы липопротеидов низкой плотности (ЛНП), поэтому Лп(а) часто называют ЛНП-подобной частицей. В отличие от всех других липопротеидов, концентрация Лп(а) определяется генетически, практически постоянна на протяжении всей жизни человека, при этом обладает широкой индивидуальной и межэтнической вариабельностью. Являясь независимым фактором риска, повышенная концентрация Лп(а) способна значимо усиливать общий сердечно-сосудистый риск, особенно, у пациентов с другими факторами риска. Современные рекомендации как международных, так и национальных кардиологических обществ рекомендуют измерение концентрации Лп(а) не только у отдельных категорий пациентов, но и каждому человеку хотя бы один раз в жизни для корректной оценки сердечно-сосудистого риска.

В статье представлены последние данные о влиянии афереза липопротеидов (АЛ) на атеросклеротические поражения артериальной стенки. Некоторые исследования с использованием современных диагностических методов визуализации (таких как внутрисосудистое ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография) четко продемонстрировали регрессию атеросклеротической бляшки (АСБ). При коронарной ангиографии также наблюдалось обратное развитие или, по крайней мере, замедленное прогрессирование АСБ. Регрессия АСБ, вероятно, приводит, в свою очередь, к снижению частоты возникновения атеросклеротических сердечно-сосудистых осложнений (АССО), хотя это предположение еще не в полной мере доказано. Последние данные указывают на то, что снижение уровней холестерина липопротеидов низкой плотности и липопротеида(а) не является основным фактором уменьшения частоты АССО у больных, проходящих экстракорпоральное лечение. Наиболее значимыми факторами риска являются в данном случае пожилой возраст и большее количество АССО, наблюдавшихся до начала АЛ, а также курение. Необходимо проведение новых исследований с использованием современных диагностических методов визуализации у пациентов с АЛ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

- Выявлены особенности экспрессии изоформ LEPRв локальных жировых депо сердца у пациентов с коронарогенной и некоронарогенной патологией.

- У пациентов с ишемической болезнью сердца наблюдается выраженное снижение экспрессии шести изоформ LEPRв эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ).

- Изменения в экспрессии LEPRв ЭЖТ у пациентов с коронарогенной патологией ассоциированы с нарушением адипогенеза, гипертрофией адипоцитов, формированием инсулинорезистентности, усилением провоспалительных факторов, гиперлептинемией, прогрессированием атеросклероза.

Цель. Оценить экспрессию изоформ рецептора лептина в локальных жировых депо у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и приобретенными пороками сердца (ППС).

Материал и методы. В исследование включено 120 пациентов с ИБС. Группу сравнения составило 96 пациентов с дегенеративным аортальным стенозом (АС). Экспрессию шести изоформ гена рецептора лептина (LEPR1, LEPR2, LEPR2/2, LEPR3, LEPR3/2, LEPR4) оценивали с помощью количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени в подкожной (ПЖТ), эпикардиальной (ЭЖТ) и периваскулярной (ПВЖТ) жировой ткани. Статистическую обработку данных проводили c использованием программного пакета Statistica 10.0 и SPSS 17.0 for Windows.

Результаты. В ЭЖТ выявлены минимальные уровни экспрессии LEPR1, LEPR2, LEPR2/2, LEPR3, LEPR3/2, LEPR4 относительно ПЖТ и ПВЖТ в группе пациентов с ИБС. У пациентов с ИБС уровни мРНК шести изоформ LEPR были ниже аналогичных показателей пациентов с АС. У лиц с ППС зарегистрировано снижение экспрессии LEPR1, LEPR2, LEPR2/2, LEPR3, LEPR3/2, LEPR4 в ПЖТ относительно ЭЖТ и ПВЖТ. Однако лишь изоформы LEPR1 и LEPR2 были статистически значимо ниже в ПЖТ у пациентов с АС при сравнении с пациентами с ИБС. В ПВЖТ установлены максимальные уровни мРНК шести изоформ LEPR в обеих группах. Между пациентами с ИБС и пороками сердца не наблюдалось статистически значимых различий в экспрессии LEPR1, LEPR2, LEPR2/2, LEPR3, LEPR3/2, LEPR4.

Заключение. Для пациентов с ИБС характерно выраженное снижение экспрессии шести изоформ LEPR в ЭЖТ. Снижение экспрессии изученных изоформ LEPR в ЭЖТ ассоциировано с нарушением адипогенеза, гипертрофией адипоцитов, формированием инсулинорезистентности, усилением провоспалительных факторов, гиперлептинемией, прогрессированием атеросклероза. Выявленные особенности ЭЖТ у пациентов с ИБС, вероятно, могут оказывать как местное, так и системное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

- У пациентов с коронарным атеросклерозом и с инсулинорезистентностью (ИР) выше уровни GIP, GLP-1, ИЛ-6, лептина и панкреатического полипептида (РР).

- У пациентов со стабильными атеросклеротическими бляшками (АСБ) и с ИР уровни лептина и РР выше, по сравнению с пациентами без ИР.

- У пациентов с ИР и стабильными АСБ пептид YY выше, по сравнению с пациентами с ИР и нестабильными АСБ.

- PP ассоциирован с ИР у пациентов с нестабильными АСБ.

Цель. Изучение ассоциации уровней адипоцитокинов с инсулинорезистентностью (ИР) и наличием стабильных/нестабильных атеросклеротических бляшек (АСБ) у пациентов c коронарным атеросклерозом.

Материал и методы. Одномоментное обсервационное исследование. В исследование были включены 109 мужчин в возрасте 38-79 лет со стабильной стенокардией напряжения II-III функционального класса, без острого коронарного синдрома, с верифицированным с помощью коронароангиографии атеросклерозом коронарных артерий. Биохимические исследования проводили в Лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН энзиматическим методом на анализаторе Konelab 30i. Всем пациентам также проводилось антропометрическое исследование.

Результаты. У пациентов с коронарным атеросклерозом и с ИР были выше уровни глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP) в 1,4 раза (р=0,005), глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) в 1,7 раза (р=0,032), интерлейкина (ИЛ)-6 в 3,2 раза (р=0,017), лептина в 2,3 раза (р=0,001) и панкреатического полипептида (РР) в 1,9 раза (р=0,006). У пациентов со стабильными АСБ и ИР лептин был выше в 2 раза, а РР выше в 1,7 раза, по сравнению с пациентами без ИР. Также было установлено, что уровень лептина у пациентов с нестабильными АСБ и ИР выше в 5,1 раза, уровень РР выше в 1,7 раза, по сравнению с группой пациентов без ИР. У пациентов с ИР и стабильными АСБ пептид YY был выше в 1,5 раза, нежели у пациентов с ИР и нестабильными АСБ, а уровень адипонектина выше в 1,9 раза. Логистический регрессионный анализ продемонстрировал, что PP ассоциирован с ИР у пациентов с нестабильными АСБ.

Заключение. У пациентов с коронарным атеросклерозом и ИР были выше уровни GIP, GLP-1, ИЛ-6, лептина и РР. Уровень лептина и РР выше у пациентов и со стабильными, и с нестабильными АСБ и ИР, а уровень пептида YY и адипонектина выше у пациентов со стабильными АСБ и ИР, по сравнению с пациентами без ИР. PP ассоциирован с ИР у пациентов с нестабильными АСБ.

- Концентрация уровня внеклеточной ДНК (вкДНК) у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST) по сравнению с здоровыми добровольцами оказалась выше и статистически значимо отличалась.

- Проведение чрескожного коронарного вмешательства значимо не влияло на значения вкДНК в сыворотке крови.

- Уровень вкДНК независимо ассоциировался с протяженностью изъязвленной бляшкой в инфаркт-зависимой артерии и объемом поражения миокарда у пациентов с ОКСпST.

Цель. Оценить динамику уровня внеклеточной ДНК (вкДНК) до и после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST). Выявить ассоциации концентрации вкДНК до и после ЧКВ с осложнениями и протяженностью изъязвленной атеросклеротической бляшки у больных с ОКСпST.

Материал и методы. В проспективное одноцентровое наблюдательное пилотное исследование были включены 44 пациента с ОКСпST, поступившие в кардиологическую реанимацию за период май-август 2023г. Всем больным, на ряду с определением стандартных лабораторных показателей, измерялся уровень вкДНК при поступлении и через 24 ч после ЧКВ. Оценка ассоциаций вкДНК до и после ЧКВ проводилась в отношении значимых осложнений и состояний у больных с ОКСпST — смерть, острая левожелудочковая недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия, количество имплантируемых стентов, количество сегментов нарушенной локальной сократимости, суммарная протяженность стентированного сегмента.

Результаты. Средний возраст больных составил 60,6±9,6 лет, из них 74,6% мужчин, кровоток по TIMI 0-1 зарегистрирован у 93,2% испытуемых. Наиболее частыми осложнениями были: кардиогенный шок (18,4%), аритмия (16,9%), острая сердечно-сосудистая недостаточность и острая левожелудочковая недостаточность 13,6% и 11,9%, соответственно, летальный исход зарегистрирован у 8,5%. Имплантация 1 стента при ЧКВ осуществлена в 75% случаев, в остальных осуществлялась установка 2 и более стентов, доля больных, имевших нарушение локальной сократимости, составила 90%, медиана протяженности стентированного сегмента составила 24,0 (20,0-50,0) мм. Уровень вкДНК при поступлении статистически не отличался от такового после ЧКВ 94,5 (78,3-155,5) нг/мл vs 115,0 (71,0-152,0), р=0,46, но значимо превосходил концентрацию вкДНК группы здоровых добровольцев (78,0 (59,7-106,0), р=0,017). По итогам анализа под характеристической кривой, выявлены значимые взаимосвязи как для концентрации вкДНК до ЧКВ — с имплантацией ≥2 стентов (AUC 0,71 при 95% доверительном интервале (ДИ): 0,56-0,86, р=0,039), протяженностью стентированного сегмента >24 мм (AUC 0,73 при 95% ДИ: 0,58-0,89, р=0,009), так и для уровня вкДНК после ЧКВ — с количеством сегментов нарушенной локальной сократимости (AUC 0,73 при 95% ДИ: 0,57-0,89, р=0,014). При значении уровня вкДНК до ЧКВ >90 нг/мл риск имплантации ≥2 стентов за процедуру увеличивался в 5,4 раза (отношение шансов (ОШ) 5,4, 95% ДИ: 1,11-28,93, р=0,044), риск протяженности стентированного сегмента >24 мм при вкДНК до ЧКВ >107 нг/мл увеличивался в 9 раз (ОШ 9,0 при 95% ДИ: 2,2-36,9, р=0,001), а уровень вкДНК после ЧКВ >105 нг/мл увеличивал риск выявления нарушения локальной сократимости миокарда левого желудочка (ЛЖ) в 2 и более сегментах в 5 раз (ОШ 5,0, 95% ДИ: 1,23-20,3).

Заключение. В изученной группе больных с ОКСпST, подлежащих интервенции, концентрация вкДНК до ЧКВ была ассоциирована с имплантацией ≥2 стентов и протяженностью стентированного сегмента (>24 мм), а уровень вкДНК до ЧКВ с числом сегментов нарушенной локальной сократимости ЛЖ (≥2).

Что известно о предмете исследования?

- Пропротеин-конвертаза субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9) участвует в регуляции липидного обмена, воздействуя на рецепторы липопротеина низкой плотности.

- PCSK9 усиливает экспрессию интерлейкинов, модулируя воспалительные механизмы при атеросклерозе.

Что нового?

- PCSK9 и маркеры воспаления (интерлейкины -8, -10) взаимосвязаны с сердечно-сосудистым риском и ассоциированы с каротидным атеросклерозом.

Возможный вклад в клиническую практику

- Персонифицированный подход с учетом уровней биомаркеров для прогнозирования сердечно-сосудистого риска у пациентов с артериальной гипертензией.

Пропротеин-конвертаза субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9) участвует в липидном обмене, оказывает местное и системное действие в иммунорегуляции и в атерогенезе у пациентов с артериальной гипертензией.

Цель. Персонификация стратификации сердечно-сосудистого риска (ССР) с учетом диагностического значения PCSK9 и маркеров воспаления у мужчин с артериальной гипертензией и каротидным атеросклерозом.

Материал и методы. Включены в научную работу 162 человека мужского пола, с гипертонической болезнью I-III стадии, различного ССР. Всем пациентам проведено: общеклинические обследования со сбором жалоб и анамнеза, физикальное обследование с антропометрией. Лабораторно: клинический анализ крови осуществлялся с определением лейкоцитарной формулы и скоростью оседания эритроцитов. Биохимические показатели: фибриноген, С-реактивный белок (СРБ), общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности, триглицериды, глюкоза крови, креатинин сыворотки крови. Скорость клубочковой фильтрации и тест на микроальбуминурию. Иммуноферментным методом определены PCSK9, интерлейкины (IL)-8, 10 сыворотки крови. В комплекс исследований включены инструментальные исследования: суточный мониторинг артериального давления, исследование брахиоцефальных артерий с определением толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) и степени стеноза каротидных артерий. Пациенты разделены по уровню PCSK9 на 3 группы.

Результаты. Анализ традиционных факторов ССР и цитокинового статуса по IL-8 и IL-10 у пациентов показал обратную связь возраста и IL-8 (r=-0,230; р=0,036), IL-8/IL-10 (r=-0,309; р=0,005); наследственности и IL-8/IL-10 (r=-0,423; р=0,001). Взаимосвязи факторов ССР и PCSK9: анализ всего массива данных выявил прямую взаимосвязь возраста мужчин (r=0,220, p=0,032), систолического и диастолического артериального давления (r=0,230, p=0,033; r=0,260, p=0,015) и PCSK9; обратные взаимосвязи PCSK9 с наследственностью (r=-0,286, p=0,011). Индикаторы воспаления: СРБ и скорость оседания эритроцитов были взаимосвязаны с уровнем IL-10, что ассоциируется с активацией противовоспалительной активности (r=0,78; р=0,02; r=0,78; р=0,02, соответственно). Цитокиновый дисбаланс IL-8/IL-10 был наиболее выражен у пациентов с суточным профилем систолического артериального давления "night-peaker" (р=0,02). У пациентов c утолщением ТКИМ и атеросклеротическими бляшками отмечался статистически значимо самый высокий уровень PCSK9 (р=0,006). Уровень IL-8 был статистически значимо выше с неизмененным ТКИМ (р=0,01).

Заключение. У пациентов с высоким уровнем PCSK9 отмечаются тесные взаимосвязи факторов риска артериальной гипертензии и цитокинового дисбаланса. Степень выраженности атеросклероза брахиоцефальных артерий статистически значимо зависит от повышения уровня PCSK9 (р=0,006) и маркеров воспаления (IL-10) (р=0,044).

- Метод ультразвукового исследования сонных артерий при ревматоидном артрите (РА) определен в качестве скринингового метода на наличие бессимптомных атеросклеротических бляшек (АСБ) для реклассификации сердечно-сосудистого риска.

- Параметры атеросклеротической нагруженности (АСН), являясь более широкими характеристиками АСБ, демонстрируют выраженную прогностическую значимость развития сердечно-сосудистых осложнений.

- В работе впервые показано, что параметры АСН периферических артерий при РА в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) выше, чем у больных РА без ИБС, что может рассматриваться в качестве этапа неинвазивной диагностики ИБС при РА.

Цель. Определить значения параметров атеросклеротической нагруженности (АСН) по данным ультразвукового обследования периферических артерий у больных ревматоидным артритом (РА) с низкой и умеренной степенью активности заболевания в сопоставлении с состоянием коронарных артерий.

Материал и методы. В исследование включено 64 пациента: 43 больных с установленным диагнозом РА и 21 пациент с ишемической болезнью сердца (ИБС) без РА (группа сравнения). Всем больным проводилось клинико-инструментальное обследование на верификацию ишемии миокарда и/или ИБС, согласно национальным рекомендациям 2020г, а также (только больным с РА) ультразвуковое обследование сонных и бедренных артерий с определением параметров АСН.

Результаты. Было показано, что у больных РА в сочетании с ИБС показатели каротидной АСН выше, чем у больных РА без ИБС по количеству каротидных атеросклеротических бляшек (АСБ) 4,0 [4,0; 5,0]/2,0 [1,0; 3,5], проценту максимального стеноза 35,0 [35,0; 45,0]/30,0 [25,0; 35,0] и проценту суммарного стеноза 120,0 [110,0; 152,5]/85,0 [40,0; 110,0]. Наличие ≥3 каротидных АСБ определяет значимое атеросклеротическое поражение коронарных артерий при РА. У больных РА с ИБС сочетание каротидных и феморальных АСБ в 75% случаев ассоциировано со значимым коронарным атеросклерозом. При сравнительном анализе больных РА ИБС+/РА ИБС- по основным факторам сердечно-сосудистого риска, липидным, воспалительным показателям достоверных отличий не получено. При сравнении показателей АСН сонных артерий, выраженности коронарного атеросклероза между больными РА ИБС+ и группы сравнения не выявлено.

Заключение. Определение параметров АСН периферических артерий повышает клиническую значимость ультразвуковых исследований в качестве этапа неинвазивной диагностики ИБС при РА.

Что уже известно о предмете исследования?

- Описанные недавно так называемые новые биомаркеры воспаления, основанные на количестве лейкоцитов крови и их подтипов: индекс системного воспаления, индекс системного воспалительного ответа и совокупный индекс системного воспаления, — потенциально демонстрируют важную роль в течении сердечно-сосудистых заболеваний.

Что нового?

- Данные новые маркеры системного воспаления статистически значимо выше у пациентов с подтвержденным атеросклерозом, чем у пациентов без него.

Возможный вклад в клиническую практику

- Новые маркеры воспаления являются простым в исполнении и финансово доступным в рутинной клинической практике методом определения хронического воспалительного статуса у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Цель. Сравнить уровни новых биомаркеров системного воспаления у пациентов с атеросклерозом и без него, а также между группами пациентов с различной его выраженностью.

Материал и методы. Были включены пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца, которым выполнена селективная коронароангиография. Включен в анализ 901 пациент, средний возраст 61±10 лет, 60% (n=549) мужчин. Пациенты были разделены на две группы: с атеросклерозом и без него. Для статистической поправки на исходные клинические различия использован метод Propensity Score Matching.

Результаты. В группе с атеросклерозом показатели индекса системного воспалительного ответа (SIRI), индекса системного воспаления (SII) и совокупного индекса системного воспаления (AISI) были статистически значимо выше, чем у пациентов без атеросклероза: 0,906 (0,632; 1,36) vs 0,745 (0,519; 1,02), p<0,001; 457 (350; 641) vs 425 (313; 547), p=0,005 и 233 (148; 346) vs 179 (121; 263), p<0,001, соответственно. По результатам ROC анализа пороговые значения изучаемых показателей составили: для SIRI >1,05 площадь под кривой (AUC), доверительный интервал (ДИ) 0,615 (0,571-0,658), p<0,001, чувствительность 42,6%, специфичность 77,3%; для SII >368 AUC, ДИ 0,572 (0,528-0,616), p=0,004, чувствительность 72,1%, специфичность 43,4% и для AISI >248 AUC, ДИ 0,604 (0,560-0,647), p<0,001, чувствительность 47,4%, специфичность 71,1%. У SIRI AUC была наибольшей. При сравнении 6 групп по классификации Coronary Artery Surgery Study Class (CASSC) были обнаружены статистически значимые отличия по SIRI и AISI, p<0,001 и p=0,0016, соответственно. Однако эти различия не имели логической закономерности.

Заключение. Новые маркеры системного воспаления: SIRI, SII и AISI были статистически значимо выше у пациентов с подтвержденным атеросклерозом, чем у пациентов без него. Пороговые уровни, ассоциированные с атеросклерозом, для SIRI >1,05, для SII >368, для AISI >248.

- Во время эпидемии COVID-19 в 2020г имело место существенное снижение популяционных уровней холестерина липопротеидов низкой плотности и холестерина липопротеидов высокой плотности по сравнению с предыдущим 5-ю годами наблюдения в летний и весенний периоды, соответственно.

- Снижение уровней холестерина липопротеидов высокой плотности ассоциировано с увеличением иммунного ответа на инфицирование SARS-CoV-2 S1/S2 с более выраженным эффектом у женщин.

Цель. Целью настоящего кросс-секционного ретроспективного исследования было изучение влияния инфекции SARS-CoV-2 S1/S2 на популяционные липидные показатели, являющиеся ведущими факторами риска развития и прогрессирования атеросклероза, способные значительно искажаться при системном воспалении и, в частности, при респираторно-вирусных инфекциях.

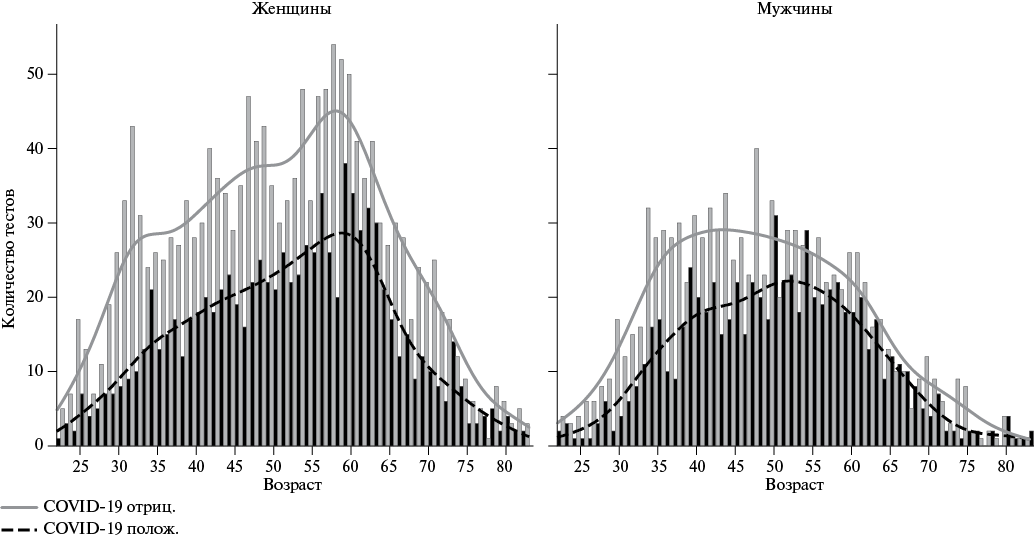

Материал и методы. Анализу подверглись обезличенные результаты однократных в течение года исследований полных липидограмм и сопутствующих лабораторных показателей, выполненных в Лабораторной службе "ХЕЛИКС" с 1 февраля 2015г по 30 декабря 2020г у 238541 лица мужского и 384437 лиц женского пола в возрасте от 22 до 83 лет в 334 населенных пунктах европейской части Российской Федерации на анализаторах Roche Cobas C502, C702 (Roche Diagnostics GmbH, Германия), LIAISON XL (DiaSorin S.p.A, Италия).

Статистический анализ данных включал методы описательной статистики, анализ распределений, выборочные сравнения и поиск зависимостей.

Результаты. Выявлено резкое изменение величины и характера сезонных популяционных колебаний холестерина липопротеидов низкой плотности и холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛВП) во время широкого распространения COVID-19.

COVID-19 по-разному влияет на взаимоотношения высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) и атерогенных и антиатерогенных липопротеидов. Эти взаимоотношения имеют гендерные отличия, носят нелинейный характер, а в отношении ХС-ЛВП ассоциированы с уровнем специфических антител к SARS-CoV-2 S1/S2.

До уровня вчСРБ в 2,5 мг/л наблюдается значимое увеличение популяционных показателей холестерина липопротеидов низкой плотности с коэффициентом корреляции 0,14 для женщин (p<0,001) и 0,10 у мужчин (p<0,001). При уровнях вчСРБ >2,5 мг/л отмечается смена тенденции на обратную.

При этом уровни ХС-ЛВП резко снижаются с негативной корреляцией -0,23 (p<0,001) у женщин и -0,22 (p<0,001) у мужчин при значениях вчСРБ <2,5 мг/л, а затем продолжают менее выраженное снижение.

Заключение. Результаты настоящего исследования могут быть полезными для разработки оптимальных подходов профилактики и адекватной оценки эффективности коррекции атерогенных дислипидемий у пациентов, перенесших COVID-19.

ОЦЕНКА РИСКА

- Определена роль индекса триглицерид-глюкоза (ИТГ) как дополнительного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.

- Показана ассоциация повышенного уровня ИТГ с микро- и макрососудистыми изменениями у пациентов умеренного, высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска.

Цель. Оценка ассоциации индекса триглицерид-глюкоза (ИТГ) с наличием микро- и макрососудистых изменений у пациентов с умеренным, высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском (ССР).

Материал и методы. В исследовании участвовали 134 мужчины и 129 женщин в возрасте от 40 до 65 лет и десятилетним риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий от 2,5% и более по шкале SCORE2. На основании подробного опроса, комплексного физикального и лабораторно-инструментального обследования проводилась оценка связи ИТГ с факторами ССР c использованием корреляционного анализа Пирсона с последующей оценкой силы линейной корреляции по шкале Чеддока. Моделирование ассоциации ИТГ с макро- и микрососудистым повреждением у больных умеренного ССР выполнялось с использованием многомерной логистической регрессии.

Результаты. Согласно результатам регрессионного анализа, повышенный ИТГ ассоциировался с увеличением риска как макрососудистых, так и микрососудистых изменений. Сходные результаты были получены с помощью многомерной логистической регрессии с корректировкой модели на возраст, пол, индекс массы тела, окружность талии, привычку к курению, артериальную гипертензию, семейный анамнез сердечно-сосудистых событий, гиполипидемическую и сахароснижающую терапию. Повышенный уровень ИТГ оказался связан с увеличением отношения шансов (ОШ) атеросклеротических изменений стенки сонных артерий (ОШ 1,73, 95% доверительный интервал: 1,27-2,36, Р тренда <0,001), повышением соотношения альбумина к креатинину в моче (ОШ 1,61, 95% ДИ: 1,22-2,13, P для тренда <0,001) и снижением расчетной скорости клубочковой фильтрации (ОШ 1,67, 95% ДИ: 1,10-1,50, Р для тренда =0,02).

Заключение. ИТГ является важным и доступным для применения в повседневной клинической практике дополнительным фактором риска как микро-, так и макрососудистых повреждений вне зависимости от наличия у больного сахарного диабета. Для персонализированной стратификации ССР и определения дальнейшей тактики ведения пациента с умеренным, высоким и очень высоким ССР важно оценивать максимум доступных для исследования факторов, каждый из которых в различной степени может влиять на течение заболеваний, а суммация основных и дополнительных факторов значительно ухудшает прогноз.

- В популяционной выборке 55-84 лет выявлена высокая распространенность дисфункции эндотелия по данным теста поток-зависимой вазодилатации плечевой артерии (<10%).

- В возрастном диапазоне 55-84 лет не выявлены ассоциации между показателями поток-зависимой вазодилатации и наличием кардиометаболических заболеваний.

- Впервые в российской популяционной выборке определены детерминанты снижения поток-зависимой вазодилатации при старении (метаболические факторы риска и курение).

- В пожилом и старческом возрасте сохраняется актуальность коррекции метаболических факторов риска и отказ от курения для профилактики прогрессирования дисфункции эндотелия.

Цель. Оценить ассоциации показателя поток-зависимой вазодилатации (ПЗВД) с кардиометаболическими заболеваниями (КМЗ) и их факторами риска (ФР) в пожилом возрасте.

Материал и методы. Исследование проводилось в российской популяционной когорте проекта HAPIEE (Новосибирск, 2015-2018). Функцию эндотелия оценивали в случайной подвыборке (788 мужчин и женщин, возраст 55-84 лет) по ультразвуковому показателю ПЗВД плечевой артерии. Эндотелиальную дисфункцию (ЭД) регистрировали при ПЗВД <10%. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и ФР оценивали стандартными эпидемиологическими методами.

Результаты. Частота артериальной гипертензии (АГ) составила 78,8% (одинаково у мужчин и женщин), основных ССЗ — 21,7% и 17,1%, сахарного диабета 2 типа (СД2) — 18,7% и 19,1% у мужчин и женщин, соответственно. Средние величины ПЗВД составили 2,7% (SD 7,32) и 3,2% (7,19), частота ЭД — 88,2% и 85,8% у мужчин и женщин, соответственно, и достоверно по полу не различались. Мужчины с ЭД имели более высокие уровни триглицеридов крови (125,1 (71,23) vs 102,7 (45,79) мг/дл; p=0,033), индексов "окружность талии/бедер" (0,94 (0,050) vs 0,92 (0,076); p=0,009) и массы тела (27,7 (45,79) vs 26,5 (4,36) кг/м2; p=0,077). У женщин выявлена тенденция к ассоциации ЭД с курением (p=0,067). Не выявлено ассоциаций ЭД с АГ, СД2 и ССЗ у мужчин и женщин.

Заключение. Тест ПЗВД продемонстрировал высокую частоту ЭД в популяционной выборке 55-84 лет. ЭД ассоциирована с метаболическими ФР у мужчин и с курением у женщин. Не обнаружено ассоциаций ПЗВД с КМЗ, предположительно, из-за высокой частоты ЭД и накопленных заболеваний у пожилых. Коррекция метаболических ФР и отказ от курения актуальны в любом возрасте для профилактики прогрессирования ЭД.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- У пациентов, проживающих в условиях Крайнего Севера, определяется более частое и комплексное атеросклеротическое поражение коронарных артерий.

- По данным оптической когерентной томографии более часто определяется фиброатерома с тонкой капсулой ("vulnerable" plaque) у пациентов, проживающих в экстремальной климатической зоне.

- Фиброатерома с тонкой капсулой ассоциируется с риском развития неблагоприятных кардиальных событий.

Цель. Оценить особенности строения атеросклеротических бляшек (АСБ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), постоянно проживающих на Крайнем Севере (КС) Тюменской области, в сравнении с больными Юга Тюменской области (ЮТО).

Материал и методы. Исследование является пилотным с использованием метода "случай-контроль", включающее 32 пациента со стабильными формами ИБС (средний возраст составил 62,7±8,9 года, 24 (75%) мужчин). Основная группа — 16 пациентов, постоянно проживающих на КС Тюменской области (некоренное население), группа сравнения — 16 пациентов, постоянно проживающих на ЮТО. У всех пациентов ИБС была верифицирована с использованием инструментальных методов диагностики. Всем пациентам проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ), по данным которой анализировали тип АСБ. Выделяли следующие типы АСБ: фиброзная, фиброатерома, кальцинированная фиброатерома, фиброатерома с тонкой капсулой (ФАТК). ФАТК определялась при наличии фиброзной покрышки толщиной ≤65 мкм и дуги некротического ядра не менее 90о. Также выделяли высоконасыщенную липидами АСБ, которая определялась при наличии липидной дуги >180о.

Результаты. По клиническим и ангиографическим характеристикам пациенты в сравниваемых группах были статистически сопоставимы. Всего у 32 пациентов было проанализировано 134 АСБ. В основной группе — 65 АСБ, в контрольной — 69 АСБ (р>0,05). Наиболее частым типом АСБ в обеих группах была кальцинированная фиброатерома (46,2% в группе КС и 50,7% в группе ЮТО, p=0,609). ФАТК статистически значимо чаще определялась у пациентов, проживающих на КС (33,8% vs 17,4%, p=0,031). В этой группе пациентов также чаще определялось наличие тонкой (<65 мкм) фиброзной покрышки АСБ (35,4% vs 18,8%, p=0,034). Наличие АСБ с выраженным липидным компонентом в обеих группах определялось с одинаковой частотой (56,9% vs 62,3%, p=0,598).

Заключение. У пациентов с верифицированной ИБС, постоянно проживающих в экстремальных климатических условиях, по данным ОКТ более часто определялись ФАТК, что потенциально может ассоциироваться с более высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Что уже известно о предмете исследования?

- Новый вариант электронной микроскопии биологических тканей позволяет осуществлять анализ цельных и интактных сегментов элементов системы кровообращения, в т. ч. кальцинированных атеросклеротических бляшек.

Что нового?

- Электронно-микроскопическая диагностика атеросклеротических бляшек позволяет с высокой точностью выполнять оценку ряда характеристик, ассоциированных с их нестабильностью: толщины фиброзной покрышки, распределения и объема липидного поражения, распределения и доли макрофагов, характера кальцификации.

Возможный вклад в клиническую практику

- Анализ результатов патофизиологической и клинической эффективности антиатеросклеротической терапии в клинических и доклинических испытаниях.

Цель. Определить возможности электронно-микроскопической диагностики классификационных рубрик, отражающих внутрибляшечные патологические процессы (выраженность липидного поражения, толщину и состояние фиброзной покрышки, выраженность патологической неоваскуляризации, наличие, характер и выраженность кальцификации, соотношение и распределение различных клеточных популяций).

Материал и методы. Объектами исследования были извлеченные в процессе эндартерэктомии атеросклеротические бляшки из сонной артерии человека и сегменты внутренней грудной артерии человека, извлеченные при выполнении коронарного шунтирования. Цельные биоптаты подвергались химической фиксации, окрашиванию солями тяжелых металлов, заливке в эпоксидную смолу с последующей послойной шлифовкой, полировкой, контрастированием, визуализацией при помощи сканирующей электронной микроскопии в обратно-рассеянных электронах и трехмерной реконструкцией с цветовым картированием структур интереса (модифицированный метод EM-BSEM).

Результаты. Использование модифицированного метода EM-BSEM позволило: 1) визуализировать толщину фиброзной покрышки и оценить состояние внеклеточного матрикса; 2) провести анализ распределения липидной нагрузки в неоинтиме; 3) выполнить трехмерную реконструкцию и проанализировать микроокружение кальцификатов различной размерности; 4) визуализировать эндотелиальные клетки, дефекты межэндотелиальных контактов и базальной мембраны капилляров неоинтимы с их последующей трехмерной реконструкцией; 5) выполнить анализ возраст-зависимых дефектов базальной мембраны и внутренней эластической мембраны внутренней грудной артерии. Разрешение полученных изображений существенно превосходило методы внутрисосудистой визуализации (внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическую когерентную томографию), позволяя дополнительно оценить текучесть капилляров, степень инкапсуляции кальцификатов и состояние эластических волокон. Трехмерная реконструкция кальцификатов, капилляров неоинтимы и эластических волокон позволила оценить их пространственную плотность и гетерогенность. Одновременно с идентификацией и оценкой указанных гистологических структур было выполнено объективное фенотипирование клеточных популяций, которое позволяло выделить в атеросклеротических бляшках макрофаги и пенистые клетки, сосудистые гладкомышечные клетки, фибробласты и эндотелиальные клетки и автоматически идентифицировать их посредством цветового картирования, определяемого сигнатурами распределения их электронного контраста.

Заключение. Модифицированный метод EM-BSEM позволяет осуществлять универсальную электронно-микроскопическую диагностику атеросклеротического и эластолитического поражения крупных артерий с высокой информативностью о патологических процессах сосудистого ремоделирования и высокой точностью определения соответствующих им классификационных рубрик. Уникальные для каждой клеточной популяции сигнатуры распределения электронного контраста обозначают возможность их автоматизированного фенотипирования при помощи специализированных нейросетевых алгоритмов.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА

- Пациентам с высоким риском возникновения тромбоэмболических осложнений на фоне распространённого атеросклероза необходимо своевременно проводить корректировку лечения.

- Методы классической статистики позволяют выделить группы с высоким и низким риском тромбоэмболических осложнений, но не дают возможности разделения на классы с различными степенями тяжести ввиду их недостаточно высокой диагностической чувствительности и нечёткого характера задачи.

- Использование нечёткой логики принятия решений, синтезирование функций принадлежности на основе информативных признаков даёт возможность дифференцировать атеротромботическое состояние по степени тяжести, что позволяет своевременно определять профилактические и лечебные мероприятия.

Цель. Разработка метода прогнозирования развития тромбоэмболических осложнений у больных, страдающих распространённым атеросклерозом (РА), на стадии предикторов осложнений.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 170 пациентов, страдающих РА, и 110 — с локальным атеросклеротическим поражением. На первом этапе исследования профильными экспертами были сформированы информативные признаки, характеризующие степень тяжести протромботических состояний. Для определения принадлежности пациентов к первой или второй группе был использован метод многомерной статистики. Разработка решающих правил (РП) проводилась на основе технологии мягких вычислений, а также методологии синтеза гибридных нечётких РП (МСГНРП).

Результаты. По коэффициенту дискриминантной функции (КДФ) разделение по классам произошло с формированием области пересечения, что отразилось на диагностической чувствительности данного метода (=86%). Исходя из сложностей разделения более разнородных групп при небольшой выборке, принято решение по согласованию с экспертами синтезировать РП по классификации степени тяжести РА при использовании технологии мягких вычислений. Была принята классификация степени тяжести РА по нечёткому РП: стадия инициации (до 20%); реверсивная стадия (21-40%); прогредиентная стадия (41-65%); критическая стадия (>65%). Оценка тромбоэмболических рисков при РА у обследованных пациентов показала следующие тенденции: прогредиентная стадия — 55% пациентов; критическая стадия — 21% пациентов; реверсивная стадия — 16% пациентов; стадия инициации — 7% пациентов.

Заключение. Статистическое РП КДФ позволяет определить группы с высоким и низким риском тромбоэмболических осложнений. Полученное финальное нечёткое РП позволяет дифференцировать атеротромботическое состояние при РА по степени тяжести, что может помочь своевременно определять профилактические и лечебные мероприятия.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- Показана важная роль визуализирующих методов в выявлении уязвимой атеросклеротической бляшки.

- Внутрисосудистое ультразвуковое исследование, оптическая когерентная томография и мультиспиральная компьютерная томография способны прогнозировать риск развития коронарных осложнений.

- Визуализирующие методы позволяют отслеживать динамику атеросклеротического процесса и эффективность проводимого лечения.

Цель — оценить возможности различных методов визуализации в диагностике уязвимых атеросклеротических бляшек (АСБ) в коронарных артериях и их стабилизации с применением различных режимов гиполипидемической терапии.

Поиск источников проводился в базе PubMed с использованием следующих ключевых слов: "vulnerable (unstable) plaque" AND "PCSK9 inhibitors" AND "intravascular ultrasound" OR "optical coherence tomography" OR "computed tomography angiography". В итоге было отобрано 8 оригинальных клинических исследований, соответствовавших цели данного обзора. Оценены результаты исследований, проводивших визуализацию АСБ и определение их регресса на фоне различных режимов гиполипидемической терапии — GLAGVO, ODYSSEY J, PACMAN-AMI, HUYGENS, ALTAIR, ARCHITECT и других. Результаты большинства работ установили преимущества комбинированного режима гиполипидемической терапии (статин + ингибитор PCSK9) в снижении числа сердечно-сосудистых осложнений в сравнении с монотерапией статинами. Уменьшение объема АСБ варьировало от 0,95% до 2,13% у пациентов, получавших комбинацию гиполипидемических препаратов, при этом на фоне монотерапии этот показатель увеличился с 0,05% до 0,92% (GLAGOV, PACMAN-AMI). Динамика минимальной толщины фиброзной капсулы варьировала в пределах 18,0-62,67 мкм при применении комбинации препаратов и 13,2-33,19 мкм на фоне монотерапии (PACMAN-AMI, Gao F). Регресс липидной дуги составил 57,5о на фоне комбинированной терапии (статин и ингибитор PCSK9) и 31,4о при приеме одного статина (HUYGENS). Использование визуализирующих методов диагностики предоставляет возможность выявления уязвимых АСБ, что помогает в принятии решения о целесообразности использования комбинированной гиполипидемической терапии. Кроме того, визуализация состояния АСБ позволяет оценивать эффективность проводимого лечения.

- Выявление аневризмы брюшной аорты (АБА) на доклинической стадии позволяет значимо снизить смертность от развития осложнений.

- Мировая практика программ скрининга на наличие АБА демонстрирует их бесспорную эффективность.

- России необходимы исследования по оценке распространенности АБА и факторов риска развития заболевания, что позволило бы разработать собственную программу скрининга.

Несмотря на общемировую тенденцию к снижению распространённости аневризмы брюшной аорты (АБА), это бессимптомное до определенного момента и потому коварное заболевание остается одной из причин внезапной смерти у пожилых. Это обусловливает необходимость проведения скрининговых исследований, эффективность и целесообразность которых уже не раз доказана в крупных научных, в т. ч. популяционных, исследованиях и метаанализах. Традиционным и более предпочтительным методом скрининга является ультразвуковое исследование (УЗИ). Согласно рекомендательным документам разных стран показания к проведению УЗИ брюшной аорты для исключения АБА различаются. На сегодняшний день в России нет точных данных о распространенности АБА, не определена целевая группа для проведения скрининга, в связи с чем в стране необходимо проведение крупных популяционных исследований для изучения распространённости заболевания и факторов риска его развития, а также расчета показателей клинико-экономической эффективности внедрения программы скрининга АБА в структуру профилактических мероприятий.

Что уже известно о предмете исследования?

- Липидология является одним из наиболее быстро развивающихся направлений медицины. Основными мишенями гиполипидемической терапии являются холестерин липопротеидов низкой плотности, липопротеид(а) и триглицериды.

Что нового?

- Полное секвенирование генома человека позволило не только определить основные молекулярные мишени гиперлипидемии, но и сформировать инновационные подходы к медикаментозному воздействию.

Возможный вклад в клиническую практику

- Таргетные липид-снижающие препараты открывают возможности для терапевтических решений, которые могут совершить революцию в лечении гиперлипидемии и атеросклероза.

Несмотря на разнообразие гиполипидемических препаратов — в основном, таблетированных форм, направленных на снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, лишь малое количество пациентов достигают их целевых уровней. Причинами являются недостаточная приверженность к лечению, редкое использование комбинированных схем гиполипидемической терапии лечащими врачами, низкая доступность и высокая стоимость инъекционных липид-снижающих агентов. С появлением технологий таргетной терапии гиперлипидемий открывается новая эра в кардиологии. Данные инновации приведут к увеличению вероятности достижения цели за счет персонализированного и прецизионного подхода к лечению гиперлипидемии. Новые липид-снижающие препараты направлены на молекулярные мишени гиперхолестеринемии, гиперлипопротеидемии(а) и гипертриглицеридемии. Целью обзора является систематизация информации об инновационных гиполипидемических препаратах с точки зрения их механизма действия, стадии разработки, эффективности и безопасности.

- Отсутствие единых критериев диагностики семейной комбинированной гиперлипидемии (СКГЛ).

- Высокая вариабельность фенотипа СКГЛ у одного и того же человека с течением времени и у членов одной семьи.

- Сложность дифференциальной диагностики СКГЛ как с моногенной семейной гиперхолестеринемией, так и с вторичной комбинированной гиперлипидемией.

- Недостаточное изучение молекулярно-генетической основы СКГЛ, ее моногенных и/или полигенных форм.

Среди различных типов дислипидемии семейная комбинированная гиперлипидемия (СКГЛ) является наиболее распространенным генетическим заболеванием, которое характеризуется, по крайней мере, двумя различными формами липидных нарушений: гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией. При наличии СКГЛ значительно повышается риск развития атеросклероз-ассоциированных сердечно-сосудистых заболеваний, в т. ч. в молодом возрасте. Цель работы — выполнить анализ литературных данных о современных критериях диагностики, патогенезе и данных молекулярно-генетических исследований СКГЛ. Будущие исследования, направленные на изучение лежащих в основе СКГЛ генетических и метаболических механизмов и разработку эффективных стратегий лечения, должны включать более крупные когортные исследования с более широким наследственным разнообразием, а также исследование эпигенетических факторов и факторов образа жизни.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

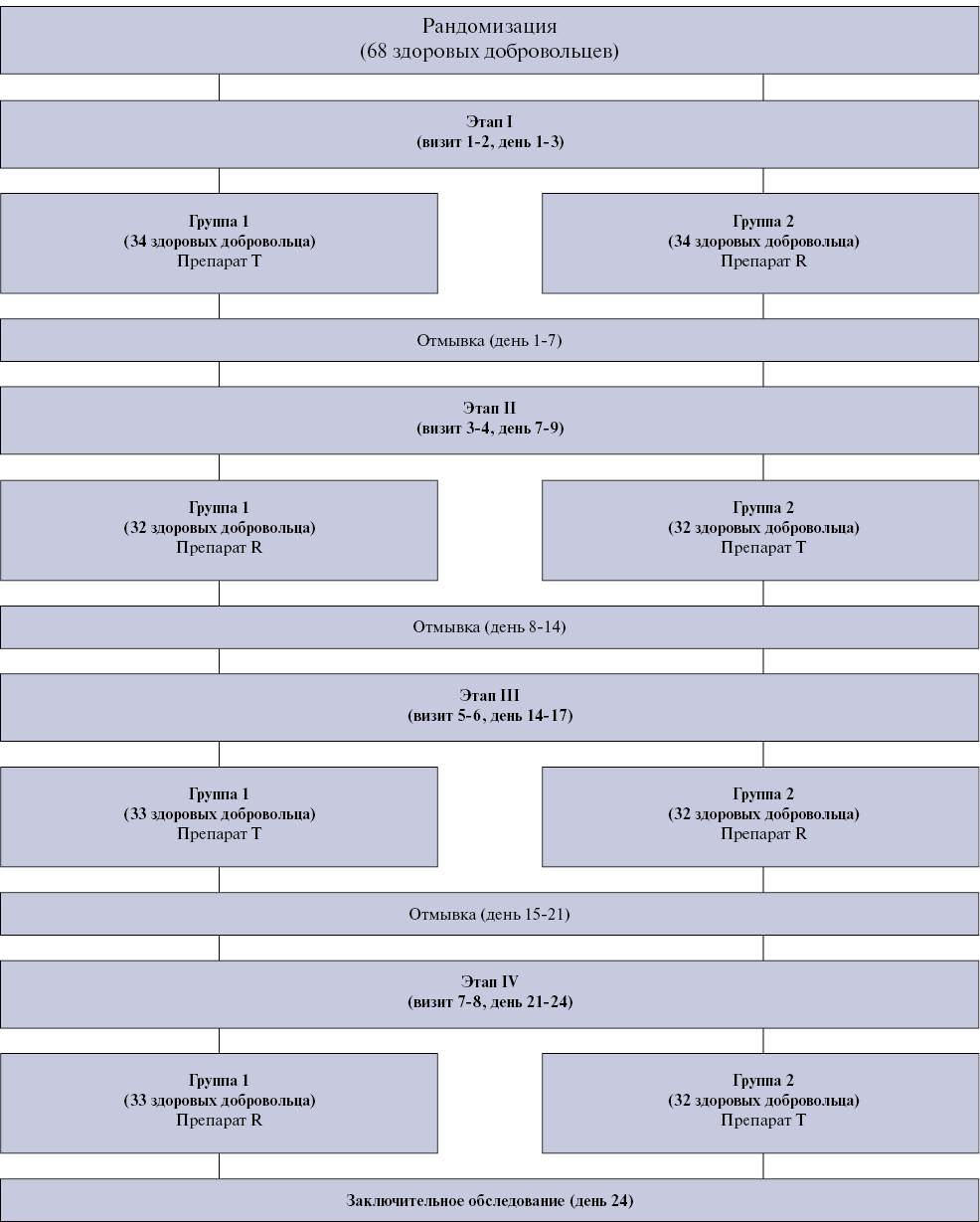

Цель. Изучить сравнительную фармакокинетику и подтверждение биоэквивалентности воспроизведенного (T) и оригинального (R) препаратов дабигатрана этексилата у здоровых добровольцев после однократного приема внутрь натощак.

Материал и методы. Для подтверждения биоэквивалентности было проведено открытое рандомизированное репликативное перекрестное четырехэтапное исследование сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов T и R при однократном приеме в дозе 150 мг дабигатрана этексилата внутрь натощак у взрослых здоровых добровольцев мужского и женского пола. В исследовании приняли участие 68 субъектов. В ходе исследования у добровольцев отбирались образцы плазмы крови, в которых определялась концентрация общего и свободного дабигатрана. На основании полученных данных был проведен фармакокинетический и статистический анализ и рассчитаны 90% доверительные интервалы (ДИ) для отношения средних значений основных фармакокинетических параметров Сmax, Tmax, AUC0-t, AUC0-∞, AUCt-∞, T1/2, AUCt-∞/AUC0-∞ по общему и свободному дабигатрану.

Результаты. Установленные 90% ДИ для отношения значений AUC0-t, AUC0-∞ и Сmax по общему дабигатрану составили — 82,56-96,36% (отношение средних 89,19%), 82,39-95,90% (отношение средних 88,89%) и 85,98-99,17% (отношение средних 92,34%), соответственно. Установленные 90% ДИ для отношения значений AUC0-t, AUC0-∞ и Сmax по свободному дабигатрану составили — 83,37-98,29% (отношение средних 90,53%), 82,98-97,33% (отношение средних 89,87%) и 85,04-99,28% (отношение средних 91,88%), соответственно. Для оцениваемых фармакокинетических параметров дабигатрана этексилата 90% ДИ находились в пределах 80-125% для AUC0-t, AUC0-∞ и Cmax. Проведён дополнительный анализ безопасности. Препараты T и R хорошо переносились добровольцами. Отсутствовали достоверные различия жизненно важных показателей, параметров инструментальных и лабораторных исследований на протяжении всего исследования, а также статистически значимые различия между препаратами по всем изучаемым параметрам нежелательных явлений.

Заключение. По результатам данного исследования можно заключить, что T и R препараты дабигатрана этексилата являются биоэквивалентными. Кроме того, полученные данные указывают на то, что препараты обладают сходными профилями безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ

ISSN 2618-7620 (Online)