Перейти к:

Особенности строения атеросклеротических бляшек по данным оптической когерентной томографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих в экстремальных климатических условиях

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5865

EDN: VDLPVE

Аннотация

Цель. Оценить особенности строения атеросклеротических бляшек (АСБ) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), постоянно проживающих на Крайнем Севере (КС) Тюменской области, в сравнении с больными Юга Тюменской области (ЮТО).

Материал и методы. Исследование является пилотным с использованием метода "случай-контроль", включающее 32 пациента со стабильными формами ИБС (средний возраст составил 62,7±8,9 года, 24 (75%) мужчин). Основная группа — 16 пациентов, постоянно проживающих на КС Тюменской области (некоренное население), группа сравнения — 16 пациентов, постоянно проживающих на ЮТО. У всех пациентов ИБС была верифицирована с использованием инструментальных методов диагностики. Всем пациентам проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ), по данным которой анализировали тип АСБ. Выделяли следующие типы АСБ: фиброзная, фиброатерома, кальцинированная фиброатерома, фиброатерома с тонкой капсулой (ФАТК). ФАТК определялась при наличии фиброзной покрышки толщиной ≤65 мкм и дуги некротического ядра не менее 90о. Также выделяли высоконасыщенную липидами АСБ, которая определялась при наличии липидной дуги >180о.

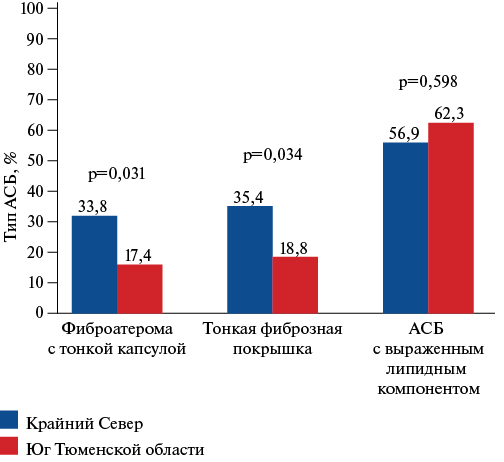

Результаты. По клиническим и ангиографическим характеристикам пациенты в сравниваемых группах были статистически сопоставимы. Всего у 32 пациентов было проанализировано 134 АСБ. В основной группе — 65 АСБ, в контрольной — 69 АСБ (р>0,05). Наиболее частым типом АСБ в обеих группах была кальцинированная фиброатерома (46,2% в группе КС и 50,7% в группе ЮТО, p=0,609). ФАТК статистически значимо чаще определялась у пациентов, проживающих на КС (33,8% vs 17,4%, p=0,031). В этой группе пациентов также чаще определялось наличие тонкой (<65 мкм) фиброзной покрышки АСБ (35,4% vs 18,8%, p=0,034). Наличие АСБ с выраженным липидным компонентом в обеих группах определялось с одинаковой частотой (56,9% vs 62,3%, p=0,598).

Заключение. У пациентов с верифицированной ИБС, постоянно проживающих в экстремальных климатических условиях, по данным ОКТ более часто определялись ФАТК, что потенциально может ассоциироваться с более высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Утегенов Р.Б., Сапожников С.С., Бессонов И.С. Особенности строения атеросклеротических бляшек по данным оптической когерентной томографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих в экстремальных климатических условиях. Российский кардиологический журнал. 2024;29(8):5865. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5865. EDN: VDLPVE

For citation:

Utegenov R.B., Sapozhnikov S.S., Bessonov I.S. Atherosclerotic plaque structure according to optical coherence tomography in patients with coronary artery disease living in extreme weather conditions. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(8):5865. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5865. EDN: VDLPVE

В проведенных ранее исследованиях было показано, что структура атеросклеротической бляшки (АСБ) является важным фактором, определяющим риск развития острого коронарного синдрома (ОКС) [1]. Оптическая когерентная томография (ОКТ) является высокоточным методом, который позволяет прижизненно оценить особенности строения АСБ. При формировании ОКТ-изображения используется свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Разрешающая способность метода составляет до 10 мкм, что в 10 раз превышает возможности внутрисосудистого ультразвукового исследования [2][3]. Такое разрешение позволяет с высоким уровнем детализации оценить структурные компоненты АСБ, а также выявить патологические паттерны, ассоциирующиеся с ее уязвимостью в отношении развития ОКС [4][5].

Следует отметить, что данные ОКТ имеют высокую специфичность в сравнении с гистологическим исследованием артериальных сегментов, полученных на аутопсии. Так, при анализе 357 сегментов коронарных артерий было определено, что чувствительность и специфичность метода ОКТ для фиброзного компонента АСБ составила 79 и 98%, для кальцинированных бляшек — 96 и 97%, для бляшек с выраженным липидным компонентом — 94 и 92%, соответственно. Кроме того, воспроизводимость результатов ОКТ как между операторами, так и у одного оператора были высокими (значения каппа 0,88 и 0,91, соответственно) [6].

В результате проведенных нами ранее исследований было установлено, что у пациентов, проживающих в условиях Крайнего Севера (КС) Тюменской области, в сравнении с больными Юга Тюменской области (ЮТО), определялось более частое и комплексное атеросклеротическое поражение коронарного русла. В качестве ведущего патогенетического механизма развития и быстрого прогрессирования атеросклероза в условиях высоких широт наиболее вероятно выступает синдром полярного напряжения. Это состояние приводит к истощению резервных возможностей организма и запуску каскада патологических реакций, в первую очередь затрагивающих сердечно-сосудистую систему у лиц молодого и трудоспособного возраста [7]. Кроме того, суровые природно-климатические условия также могут оказывать значительное влияние на образ жизни, пищевое поведение и психоэмоциональное состояние пациентов [8].

Учитывая вышеизложенное, актуальным является вопрос об изучении морфологических особенностей коронарного атеросклероза у пациентов, постоянно проживающих в экстремальных климатических условиях. Таким образом, целью настоящей работы явилась оценка особенностей строения АСБ у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), постоянно проживающих на КС, в сравнении с больными ЮТО по данным ОКТ.

Материал и методы

В рамках пилотного исследования с использованием метода "случай-контроль" было проанализировано 32 пациента со стабильными формами ИБС (средний возраст — 62,7±8,9 года, 75% мужчин) с планом дальнейшего проспективного наблюдения через 1 год. Основную группу составили 16 пациентов, постоянно проживающих на КС Тюменской области, группа сравнения включала 16 пациентов, постоянно проживающих на ЮТО.

Критерии включения пациентов в исследование:

1) Подписанное информированное добровольное согласие;

2) Верифицированная ишемия миокарда по данным функциональных тестов, либо наличие гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий;

3) Техническая возможность проведения ОКТ;

4) Возраст от 25 до 75 лет.

Критерии исключения:

1) Коренные жители КС;

2) Острые формы ИБС;

3) Техническая невозможность проведения ОКТ;

4) Эндоваскулярная реваскуляризация давностью <1 года;

5) Онкологические заболевания;

6) Отказ от подписания информированного согласия;

7) Выраженное поражение клапанов сердца, требующее хирургического вмешательства;

8) Тяжелые формы хронической болезни сердца (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин);

9) Аортокоронарное шунтирование в анамнезе.

Диагноз ИБС выставлялся на основании клинико-анамнестических данных (инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, стенокардия высокого функционального класса, безболевая ишемия миокарда) и был подтвержден с использованием инструментальных методов исследования (стресс-эхокардиография, велоэргометрическая проба, тредмил-тест, суточное мониторирование электрокардиограммы). Всем пациентам проводилась селективная коронарография с использованием ангиографических комплексов Phillips Integris Allura (Голландия), Phillips Azurion 7 (Голландия). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом (выписка из протокола № 175 от 16.11.2021). Исследование проведено в соответствии с положениями Хельсинкской декларации.

Всем пациентам проводилась ОКТ с использованием аппарата Ilumien (St. Jude Medical, США). Визуализация целевой артерии выполнялась с автоматической аппаратной протяжкой со скоростью 20 мм/с при введении контрастного вещества в артерию. Изображения поперечного сечения (срезы) анализировались через интервал в 1 мм при анализе количественных характеристик и через интервал в 0,2 мм при анализе качественных характеристик. По данным ОКТ анализировали тип АСБ. Выделяли следующие типы АСБ: фиброзная, фиброатерома, кальцинированная фиброатерома, фиброатерома с тонкой капсулой (ФАТК) (рис. 1) [2]. ФАТК определялась при наличии фиброзной покрышки толщиной ≤65 мкм и дуги некротического ядра не менее 90 (рис. 2) [3]. Кроме того, выделяли высоконасыщенную липидами АСБ (lipid reach plaque), которая определялась при наличии липидной дуги >180 (рис. 3) [9].

Статистический анализ. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ SPSS (версия 26.0). Непрерывные переменные были представлены как среднее ± стандартное отклонение или медианой (25-й — 75-й перцентиль) в зависимости от результатов тестов на нормальность распределения переменной. Категориальные переменные описаны в виде чисел и пропорций (долей). Выборка малого объема и для сравнения непрерывных переменных применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. Для сопоставления качественных переменных использовали точный критерий Фишера. Различия между группами считали статистически значимыми при р<0,05.

Рис. 1. Изображение коронарной артерии, полученное с использованием ОКТ. А — неизмененная коронарная артерий, визуализируется трехслойное строение артериальной стенки; Б — фиброзная АСБ на 1 и 6 часах (звездочки); В — фиброатерома в сегменте от 11 до 3 ч, максимальная концентрация липидного компонента обозначено звездочками; Г — кальцинированная фиброатерома, отложение кальция в сегменте от 1 до 4 ч обозначено звездочкой.

Рис. 2. ФАТК. Липидная дуга превышает 90 градусов, толщина фиброзной капсулы <65 мкм (красные стрелки); скопления макрофагов отмечены белыми стрелками.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 3. Высоконасыщенная липидами АСБ (Lipid Reach Plaque), липидная дуга превышает 180 градусов.

Результаты

При анализе клинических данных было определено, что пациенты в сравниваемых группах были статистически сопоставимы по всем характеристикам (табл. 1). В группе пациентов, проживающих на ЮТО, определялась тенденция к более высокому содержанию в крови липопротеидов высокой плотности. При анализе ангиографической характеристики (табл. 2) между сравниваемыми группами также не определялось статистически значимых различий. Всего у 32 пациентов было проанализировано 134 АСБ. При этом в группе пациентов, проживающих на КС — 65 АСБ, на ЮТО — 69 АСБ (табл. 3). При оценке результатов количественного анализа данных ОКТ было выявлено, что у больных, проживающих на КС, были больше минимальная и референсная площади просвета артерии. При этом средние диаметр и площадь стеноза были больше у пациентов ЮТО. По другим количественным характеристикам, в т. ч. протяженности АСБ и выраженности липидного компонента, статистически значимых различий не определялось. В результате качественного анализа данных ОКТ было определено, что наиболее частым типом АСБ в обеих группах была кальцинированная фиброатерома. При этом ФАТК статистически значимо чаще определялась у пациентов, проживающих на Севере Тюменской области. Кроме того, в этой группе пациентов также чаще определялось наличие тонкой (<65 мкм) фиброзной покрышки АСБ. Следует отметить, что наличие АСБ с выраженным липидным компонентом в обеих группах определялось с одинаковой частотой (рис. 4).

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

Показатель | Пациенты, проживающие на КС (n=16) | Пациенты, проживающие на ЮТО (n=16) | р |

Возраст, лет, M±SD | 64,4±9,1 | 61,1±8,7 | 0,402 |

Мужской пол, n (%) | 13 (81,3) | 11 (68,8) | 0,685 |

Артериальная гипертония, n (%) | 16 (100) | 16 (100) | 1,000 |

Гиперлипидемия, n (%) | 13 (81,3) | 14 (87,5) | 1,000 |

Курение, n (%) | 5 (31,3) | 2 (12,5) | 0,394 |

Индекс массы тела, кг/м2 | 31,1±5,4 | 31,1±5,8 | 0,838 |

Ожирение, n (%) | 8 (50) | 7 (43,8) | 1,000 |

Сахарный диабет, n (%) | 2 (12,5) | 5 (31,3) | 0,394 |

ХБП, n (%) | 3 (18,8) | 1 (6,3) | 0,600 |

ХОБЛ, n (%) | 2 (12,5) | 1 (6,3) | 0,600 |

ИМ в анамнезе, n (%) | 4 (25) | 1 (6,3) | 1,000 |

Инсульт в анамнезе, n (%) | 2 (12,5) | 2 (12,5) | 0,333 |

Глюкоза, ммоль/л, M±SD | 5,7±0,9 | 6,7±2,6 | 0,287 |

Общий холестерин, ммоль/л, M±SD | 4,4±1,1 | 4,4±1,0 | 0,985 |

ЛНП, ммоль/л, M±SD | 2,7±1,0 | 2,6±0,7 | 0,838 |

ЛОНП, ммоль/л, M±SD | 0,7±0,3 | 0,8±0,6 | 0,423 |

ЛВП, ммоль/л, M±SD | 1,17±0,4 | 1,25±0,2 | 0,094 |

Триглицериды, ммоль/л, M±SD | 1,4±0,6 | 1,8±1,4 | 0,669 |

СКФ, мл/мин/1,73 м2, M±SD | 79,3±11,8 | 85,7±12,9 | 0,171 |

Постоянный прием аспирина, n (%) | 8 (50) | 7 (43,8) | 1,000 |

Постоянный прием клопидогрела, n (%) | 2 (12,5) | 2 (12,5) | 1,000 |

Постоянный прием иАПФ/БРА, n (%) | 14 (87,5) | 13 (81,3) | 1,000 |

Постоянный прием β-блокаторов, n (%) | 10 (62,5) | 10 (62,5) | 1,000 |

Постоянный прием статинов, n (%) | 15 (93,8) | 12 (75) | 0,333 |

ФВ ЛЖ, %, M±SD | 61,4±3,8 | 62,9±1,9 | 0,171 |

Сокращения: БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ИМ — инфаркт миокарда, КС — Крайний Север, ЛВП — липопротеиды высокой плотности, ЛНП — липопротеиды низкой плотности, ЛОНП — липопротеиды очень низкой плотности, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ЮТО — Юг Тюменской области.

Таблица 2

Ангиографическая характеристика пациентов

Показатель | Пациенты, проживающие на КС (n=16) | Пациенты, проживающие на ЮТО (n=16) | р | |

Среднее количество коронарных артерий, где выполнена ОКТ, Me (Q1-Q3) | 2 [ 2;3] | 2,5 [ 2;3] | 0,468 | |

Среднее количество исследуемых сегментов коронарных артерий по шкале CASS, M±SD | 3,2±1,1 | 3,1±0,9 | 0,809 | |

Среднее количество исследованных АСБ, M±SD | 4,1±1,8 | 4,3±2,0 | 0,809 | |

Наличие диффузного поражения коронарной артерии, n (%) | 10 (62,5) | 10 (62,5) | 1,000 | |

Сегменты коронарных артерий, где локализовались анализируемые АСБ | ||||

ПМЖА, n (%) | Проксимальный сегмент | 9 (56,3) | 6 (37,5) | 0,479 |

Средний сегмент | 12 (75,0) | 13 (81,3) | 1,000 | |

Дистальный сегмент | — | — | — | |

ОА, n (%) | Проксимальный сегмент | 8 (50,0) | 6 (37,5) | 0,722 |

Дистальный сегмент | 2 (12,5) | 2 (12,5) | 1,000 | |

ПКА, n (%) | Проксимальный сегмент | 5 (31,3) | 7 (43,8) | 0,716 |

Средний сегмент | 8 (50,0) | 9 (56,3) | 1,000 | |

Дистальный сегмент | 3 (18,8) | 1 (6,3) | 0,600 | |

ВТК, n (%) | 2 (12,5) | 4 (25) | 0,654 | |

ИА, n (%) | 1 (6,3) | 1 (6,3) | 1,000 | |

Сокращения: АСБ — атеросклеротическая бляшка, ВТК — ветвь тупого края, ИА — интермедиарная артерия, КС — Крайний Север, ОА — огибающая артерия, ОКТ — оптическая когерентная томография, ПКА — правая коронарная артерия, ПМЖА — передняя межжелудочковая артерия, ЮТО — Юг Тюменской области, CASS — coronary artery surgery study.

Рис. 4. Сравнение различных типов АСБ в зависимости от места жительства.

Сокращение: АСБ — атеросклеротическая бляшка.

Таблица 3

Результаты количественного и качественного анализа АСБ по данным ОКТ

Показатель | КС (n=65) | ЮТО (n=69) | р | |

Результаты количественного анализа | ||||

Минимальная площадь просвета, мм2, M±SD | 4,38±2,5 | 3,30±2,0 | 0,009 | |

Референсная площадь просвета, мм2, M±SD | 7,34±2,7 | 6,26±2,8 | 0,026 | |

Процент стеноза по диаметру, %, M±SD | 26,4±17,3 | 31,5±15,2 | 0,037 | |

Процент стеноза по площади, %, M±SD | 45,0±23,6 | 50,7±19,9 | 0,038 | |

Протяженность АСБ, мм, M±SD | 13,7±4,8 | 13,0±5,2 | 0,424 | |

Липидный индекс, M±SD | 2104,8±1271,3 | 2112,4±1159,9 | 0,958 | |

Максимальная липидная дуга, , Me (Q1-Q3) | 180 [ 108;360] | 180 [ 160;360] | 0,484 | |

Протяженность липидного компонента, мм, M±SD | 8,58±4,99 | 8,22±4,3 | 0,970 | |

Минимальная толщина покрышки АСБ, мкм, Me (Q1-Q3) | 80 [ 60;123] | 90 [ 70;140] | 0,276 | |

Минимальное расстояние кальциевого включения до просвета артерии, мкм, Me (Q1-Q3) | 60 [ 40;100] | 50 [ 5;100] | 0,302 | |

Результаты качественного анализа | ||||

Наличие отложений кальция, n (%) | 49 (75,4) | 44 (63,8) | 0,189 | |

Наличие колоний макрофагов, n (%) | 38 (58,5) | 43 (62,3) | 0,725 | |

Наличие кристаллов холестерина, n (%) | 29 (44,6) | 32 (46,4) | 0,864 | |

Наличие микроканалов (vasa vasorum), n (%) | 36 (55,4) | 46 (66,7) | 0,216 | |

Тип АСБ, n (%) | Фиброзная | 4 (6,2) | 5 (7,2) | 1,000 |

Фиброатерома | 9 (13,8) | 17 (24,6) | 0,131 | |

Кальцинированная фиброатерома | 30 (46,2) | 35 (50,7) | 0,609 | |

Фиброатерома с тонкой капсулой | 22 (33,8) | 12 (17,4) | 0,031 | |

Наличие АСБ с выраженным липидным компонентом, n (%) | 37 (56,9) | 43 (62,3) | 0,598 | |

Наличие фиброзной покрышки АСБ <65 мкм, n (%) | 23 (35,4) | 13 (18,8) | 0,034 | |

Наличие поверхностного кальция, n (%) | 26 (40,0) | 28 (40,6) | 1,000 | |

Сокращения: АСБ — атеросклеротическая бляшка, КС — Крайний Север, ЮТО — Юг Тюменской области.

Обсуждение

Полученные в нашем исследовании результаты продемонстрировали, что у пациентов с верифицированной ИБС, постоянно проживающих на Севере Тюменской области, чаще определялась тонкая фиброзная капсула (<65 мкм) АСБ. Также у этих пациентов чаще определялась ФАТК, которая является "уязвимой" АСБ ("vulnerable" plaque) в отношении развития неблагоприятных событий. В ряде проведенных ранее исследований было показано, что такой тип АСБ ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. Так, ФАТК определялись значительно чаще у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST и ОКС без подъема сегмента ST по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией — 72, 50 и 20%, соответственно (р=0,012). Кроме того, пациенты с ИМ с подъемом сегмента ST и ОКС без подъема сегмента ST чаще имели более тонкую фиброзную капсулу — 47,0, 53,8 и 102,6 мкм, соответственно (р=0,034) [10]. В проспективном обсервационном исследовании COMBINE FFR-OCT (Optical Coherence Tomography Morphologic and Fractional Flow Reserve Assessment in Diabetes Mellitus Patients) было показано, что наличие ФАТК ассоциировалось с риском неблагоприятных коронарных событий. В группе "уязвимых" АСБ значимо чаще регистрировались ИМ целевого сосуда (4,1 vs 0%, р<0,001) и повторная экстренная госпитализация по поводу нестабильной стенокардии (6,2 vs 1,7%, р=0,002) [11].

По результатам исследования CLIMA было определено, что наличие ФАТК по данным ОКТ шестикратно увеличивало риск развития больших неблагоприятных кардиальных и цереброваскулярных событий в течение 1 года наблюдения, а сочетание ФАТК с наличием макрофагов и минимальной площадью просвета артерии <3,5 мм2 увеличивало этот риск в 7 раз [12].

Помимо этого, выявленные структурные особенности АСБ у пациентов, постоянно проживающих на КС, могут частично объяснить результаты наших предыдущих исследований, согласно которым у пациентов на КС наблюдалась более высокая частота ИМ в анамнезе, несмотря на их более молодой возраст. Вероятно, распространенность такого типа АСБ, как ФАТК, могла бы служить одним из ключевых факторов, объясняющих этот феномен.

Современные литературные данные формируют четкое представление о патогенезе развития ФАТК. Неизмененная стенка коронарной артерии является самостоятельной динамично регулирующейся системой. Однако физические и химические стрессовые факторы способны нарушить целостность этой системы, в первую очередь за счет повреждения эндотелия. В результате нарушения целостности эндотелиальной стенки артерии происходит увеличение ее проницаемости и начинается поступление липидов из кровотока, в результате чего запускается воспалительный процесс [13]. В зоне асептического воспаления начинают концентрироваться макрофаги, которые поглощают липидный компонент в артериальной стенке, образуя пенистые клетки, наполненные липидами. В зависимости от активности воспалительных цитокинов и количества липопротеидов макрофаги подвергаются апоптозу. Погибшие макрофаги сливаются в богатое липидами некротическое ядро, которое стимулирует миграцию гладкомышечных клеток в интиму. Так происходит формирование коллагеновой фиброзной капсулы, что, в свою очередь, приводит к образованию стабильной фиброатеромы. В условиях продолжительного хронического воспаления макрофаги оказывают катаболические эффекты, которые способствуют разрушению и истончению фиброзной покрышки, что и приводит к образованию ФАТК [14]. Таким образом, хроническое воспаление, вероятно, играет ключевую роль в трансформации стабильной фиброатеромы в ФАТК.

Эти данные поддерживают гипотезу о влиянии природно-климатических факторов на пролонгированное течение хронического воспаления в стенке артерии и, соответственно, увеличение частоты встречаемости ФАТК в популяции, проживающей на КС. Частичное подтверждение этой гипотезы представлено исследованием Воробьевой Н. А. и др., где было выявлено превышение уровня маркеров сосудистого воспаления относительно референсных значений у жителей КС 1. Тем не менее остается неизученным, являются ли данные патологические изменения генетически детерминированными, либо формируются под влиянием экстремальных климатогеографических факторов.

Глубокое понимание молекулярных механизмов воспалительных процессов в развитии атеросклероза открывает перспективы для разработки эффективных стратегий профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образованием ФАТК. В дальнейших исследованиях следует обращать внимание на детали взаимодействия природных факторов и биологических процессов, чтобы более точно определить механизмы воздействия окружающей среды на развитие атеросклероза и возможные способы профилактики его развития.

Ограничения исследования. Исследование является одноцентровым, с относительно небольшим размером выборки, что является его основным ограничением и потенциально может явиться причиной ложноположительного результата.

Заключение

При анализе структуры АСБ с использованием ОКТ у пациентов с верифицированной ИБС, проживающих в условиях КС, в сравнении с больными ЮТО более часто определялись ФАТК, что потенциально может ассоциироваться с более высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1 Воробьева Н. А., Белова Н. И. Маркеры активации сосудисто-тромбоцитарного гемостаза как фактор риска атеротромбоза в популяции коренного населения Ненецкого автономного округа. Российский национальный конгресс кардиологов. Материалы конгресса. Екатеринбург, 24-26 сентября 2019 года. Екатеринбург: Российское кардиологическое общество, 2019:458.

Список литературы

1. Kubo T, Ino Y, Mintz GS, et al. Optical coherence tomography detection of vulnerable plaques at high risk of developing acute coronary syndrome. European Heart Journal — Cardiovascular Imaging. 2021;22(12):1376-84. doi:10.1093/ehjci/jeab028.

2. Бабунашвили А. М., Созыкин А. В. Оптическая когерентная томография коронарных артерий. Атлас для клинического применения. М.: АСВ, 2019. 148 с. ISBN: 978-5-4323-0332-5.

3. Araki M, Park SJ, Dauerman HL, et al. Optical coherence tomography in coronary atherosclerosis assessment and intervention. Nat Rev Cardiol. 2022;19(10):684-703. doi:10.1038/s41569-022-00687-9.

4. Кочергин Н. А., Кочергина А. М. Возможности оптической когерентной томографии и внутрисосудистого ультразвука в выявлении нестабильных бляшек в коронарных артериях. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(1):2909. doi:10.15829/1728-8800-2022-2909.

5. Legutko J, Bryniarski KL, Kaluza GL, et al. Intracoronary Imaging of Vulnerable Plaque-From Clinical Research to Everyday Practice. J Clin Med. 2022;11(22):6639. doi:10.3390/jcm11226639.

6. Yabushita H, Bouma BE, Houser SL, et al. Characterization of human atherosclerosis by optical coherence tomography. Circulation. 2002;106:1640-5. doi:10.1161/01.cir.0000029927.92825.f6.

7. Марасанов А. В., Стехин А. А., Яковлева Г. В. Подход к обеспечению здоровьесбережения населения Арктической зоны Российской Федерации (обзор). Журн. мед.-биол. исследований. 2021;9(2):201-12. doi:10.37482/2687-1491-Z058.

8. Корнеева Е. В., Трекина Н. Е., Мамина А. А. Влияние пищевого поведения и физической активности на развитие метаболического синдрома у молодого трудоспособного населения, длительно проживающего в условиях Крайнего Севера. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):41-6. doi:10.15829/1728-8800-2015-1-41-46.

9. Sekimoto T, Mori H, Koba S, et al. Clinical features and lipid profiles of plaque erosion over lipid-rich plaque versus fibrous plaque in patients with acute coronary syndrome. Atherosclerosis. 2022;360:47-52. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2022.07.008.

10. Kitahara S, Kataoka Y, Otsuka F, et al. Plaque erosion or coronary artery embolism? Findings from clinical presentation, optical coherence tomographic and histopathological analysis in a case with acute coronary syndrome. Int J Cardiovasc Imaging. 2019;35:1791-2. doi:10.1007/s10554-019-01641-6.

11. Kedhi E, Berta B, Roleder T, et al. Thin-cap fibroatheroma predicts clinical events in diabetic patients with normal fractional flow reserve: the COMBINE OCT-FFR trial. Eur Heart J. 2021;42(45):4671-9. doi:10.1093/eurheartj/ehab433.

12. Prati F, Romagnoli E, Gatto L, et al. Relationship between coronary plaque morphology of the left anterior descending artery and 12 months clinical outcome: the CLIMA study. Eur Heart J. 2020;41(3):383-91. doi:10.1093/eurheartj/ehz520.

13. Рагино Ю. И., Стрюкова Е. В., Мурашов И. С. и др. Ассоциация факторов эндотелиальной дисфункции с наличием нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Российский кардиологический журнал. 2019;(5):26-9. doi:10.15829/1560-4071-2019-5-26-29.

14. Henein MY, Vancheri S, Longo G, et al. The Role of Inflammation in Cardiovascular Disease. Int J Mol Sci. 2022;23(21):12906. doi:10.3390/ijms232112906.

Об авторах

Р. Б. УтегеновРоссия

М. н. с., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

625026, Тюмень, ул. Мельникайте 111

Конфликт интересов:

Нет

С. С. Сапожников

Россия

М. н. с., лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, Научный отдел инструментальных методов исследования.

625026, Тюмень, ул. Мельникайте 111

Конфликт интересов:

Нет

И. С. Бессонов

Россия

Д. м. н., зав. лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, Научный отдел инструментальных методов исследования.

625026, Тюмень, ул. Мельникайте 111

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- У пациентов, проживающих в условиях Крайнего Севера, определяется более частое и комплексное атеросклеротическое поражение коронарных артерий.

- По данным оптической когерентной томографии более часто определяется фиброатерома с тонкой капсулой ("vulnerable" plaque) у пациентов, проживающих в экстремальной климатической зоне.

- Фиброатерома с тонкой капсулой ассоциируется с риском развития неблагоприятных кардиальных событий.

Рецензия

Для цитирования:

Утегенов Р.Б., Сапожников С.С., Бессонов И.С. Особенности строения атеросклеротических бляшек по данным оптической когерентной томографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих в экстремальных климатических условиях. Российский кардиологический журнал. 2024;29(8):5865. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5865. EDN: VDLPVE

For citation:

Utegenov R.B., Sapozhnikov S.S., Bessonov I.S. Atherosclerotic plaque structure according to optical coherence tomography in patients with coronary artery disease living in extreme weather conditions. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(8):5865. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5865. EDN: VDLPVE

JATS XML