МИОКАРДИТЫ, КЛАПАННЫЕ И НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) используется для лечения пациентов с сердечной недостаточностью и наличием нарушений проводимости сердца.

- Некомпактная кардиомиопатия левого желудочка (ЛЖ) проявляется сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и проводимости сердца.

Что добавляют результаты исследования?

- Проведена оценка роли магнитно-резонансной томографии в прогнозе эффективности СРТ у пациентов с некомпактным миокардом ЛЖ.

- Выявлены факторы, влияющие на результаты СРТ: семейная форма заболевания, пол и возраст пациентов, миокардиальный фиброз, выраженность некомпактности миокарда, индексированный объем ЛЖ.

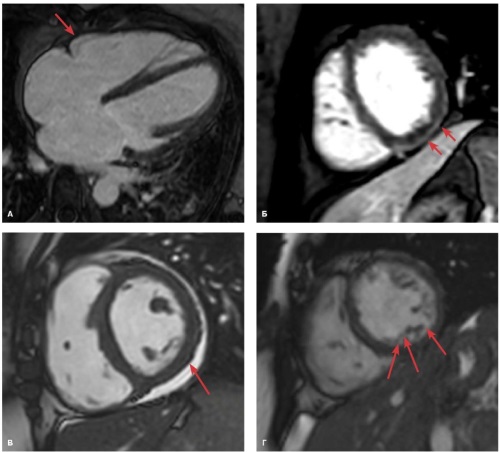

Цель. Оценить роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в прогнозе эффективности ресинхронизирующей терапии (СРТ) для лечения пациентов с некомпактным миокардом левого желудочка (ЛЖ) и хронической сердечной недостаточностью.

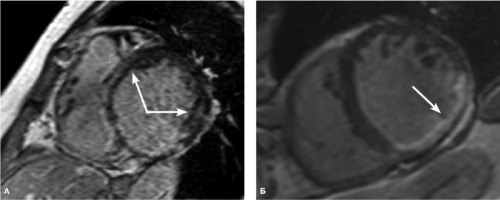

Материал и методы. Проведено обсервационное ретроспективное исследование, включившее 26 пациентов с морфологической картиной некомпактной кардиомиопатии ЛЖ по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) (выполнение критериев Chin, Jenni, Stollberger) и МРТ (выполнение критерия Petersen). Всем пациентам была выполнена имплантация CРТ. Динамика показателей размеров и функции ЛЖ оценивалась с помощью ЭхоКГ. Перед процедурой СРТ всем пациентам выполнялась МРТ сердца с контрастированием.

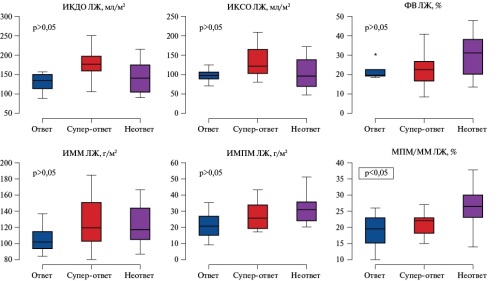

Результаты. По принципу наличия или отсутствия ответа на СРТ пациенты были разделены на 3 группы: ответчики (уменьшение конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ по данным ЭхоКГ от 15 до 30%, снижение функционального класса хронической сердечной недостаточности), супер-ответчики (уменьшение КДО ЛЖ более чем на 30%) и неответчики (невыполнение критериев ответа). В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на результаты СРТ, наиболее существенными из которых являлись семейная форма заболевания, пол и возраст пациентов, а также ряд параметров морфологии сердца: миокардиальный фиброз по данным МРТ, выраженность некомпактности миокарда, индексированный объем ЛЖ.

Заключение. МРТ является методикой, способной внести значимый вклад в прогнозирование эффективности СРТ у пациентов с некомпактный миокард ЛЖ и сердечной недостаточностью, поэтому данное исследование следует проводить всем пациентам перед проведением СРТ для оптимизации процедуры отбора и исключения пациентов, которым СРТ с большой вероятностью не принесет пользы.

Что известно о предмете исследования?

- Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является одной из самых распространенных кардиомиопатий и представляет собой генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет оценить структуры сердца и выраженность фиброза миокарда при ГКМП.

Что добавляют результаты исследования?

- Проанализированы данные МРТ сердца пациентов с ГКМП в зависимости от результатов генетического тестирования.

- Выявлено, что у больных с ГКМП положительный генетический анализ вне зависимости от пораженного гена ассоциирован с большей выраженностью фиброза по данным МРТ, что свидетельствует о менее благоприятном прогнозе.

Цель. Проанализировать данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) в зависимости от результатов генетического тестирования.

Материал и методы. В исследование были включены 83 пациента с диагнозом ГКМП (39 мужчин, 44 женщины, средний возраст 50,4±14,9 лет), не имевших противопоказаний к проведению МРТ. МРТ сердца проводилась на томографах с напряжением поля 1,5 Тл и 3 Тл с использованием стандартного протокола. У 41 пациента проведено Т1- и Т2-картирование, подсчитана фракция внеклеточного объема. Всем пациентам выполнено генетическое исследование с оценкой генов саркомера, двух несаркомерных генов, ассоциированных с ГКМП, и генов синдромных заболеваний (фенокопий ГКМП).

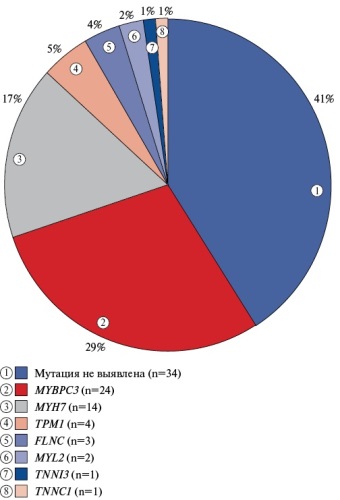

Результаты. У 49 (59%) из 83 пациентов получены положительные результаты генетического тестирования: MYBPC3 29%, MYH7 17%, TPM1 5%, FLNC 4%, MYL2 2%, TNNC1 1%, TNNI3 1% (группа генотип-положительных (G+)). У 34 (41%) пациентов получены отрицательные результаты генетического тестирования (группа генотип-отрицательных (G-)).

В группе G-пациенты по сравнению с G+ были достоверно старше (57,7±12,9 vs 45,3±14,2 лет, p<0,05), с меньшей толщиной стенок левого желудочка (ЛЖ) (18,9±4,2 vs 21,3±5,9 мм, p<0,05), более высокой фракцией выброса ЛЖ (70,5±10,7 vs 64,7±10,4%, p<0,05).

Сравнение параметров фиброза миокарда между группами показало значимо меньшую частоту выявления отсроченного контрастирования в группе G-, а в случае его наличия выраженность фиброзных изменений, которая оценивалась как процент фиброза от общей массы миокарда ЛЖ, была значительно ниже, чем в группе G+ (71% vs 92%; 5,0±8,0% vs 11,4±9,0%, соответственно, p<0,05). При анализе G+ пациентов в зависимости от выявленных мутаций достоверной разницы по выраженности фиброза между группами не обнаружено.

Заключение. У больных с ГКМП положительный генетический анализ вне зависимости от пораженного гена ассоциирован с большей выраженностью фиброза по данным МРТ, что свидетельствует о менее благоприятном прогнозе.

- Наличие неишемического паттерна контрастирования миокарда сопровождается увеличением объема левого предсердия, что, в свою очередь, является предиктором продолженного ремоделирования левого желудочка у пациентов с ишемической кардиомиопатией в послеоперационном периоде.

Цель. У пациентов с ишемической кардиомиопатией оценить морфологические особенности сердца и значимость неишемического паттерна контрастирования миокарда в аспекте прогнозирования продолженного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) в среднесрочном периоде после хирургического вмешательства.

Материал и методы. Проанализированы результаты магнитно-резонансной томографии сердца (МРТ) с парамагнитным контрастным усилением у 31 пациента с ишемической кардиомиопатией среднего возраста 58,4±7,6 лет перед комплексным хирургическим лечением. Оценивали морфологические особенности камер сердца и наличие неишемического паттерна контрастирования в сегментах миокарда отдаленных от зоны инфаркта, по данным МРТ с контрастированием.

Результаты. Обнаружено, что у пациентов с неишемическим паттерном контрастирования выше значения индекса объема левого предсердия (ЛП) (р=0,02), конечного систолического индекса ЛЖ (р=0,03), размеры правого желудочка (р=0,01). Обнаружена взаимосвязь индекса объема ЛП и ремоделирования сердца в послеоперационном периоде (p<0,005, коэффициент корреляции r=0,53).

Заключение. Наличие неишемического паттерна контрастирования миокарда сопровождается увеличением объема ЛП, что, в свою очередь, является предиктором продолженного ремоделирования ЛЖ у пациентов с ишемической кардиомиопатией в послеоперационном периоде.

- Генетические исследования в области кардиомиопатий обнаруживают значимые ассоциации между определенными полиморфизмами одиночных нуклеотидов и риском развития заболеваний.

- Прогностическую значимость в развитии дилатационной кардиомиопатии имеет полиморфизм rs1805124 аллельный вариант AG/GG гена SCN5A, полиморфизм rs35068180 аллельный вариант 6а/6а гена MMP3и возраст пациента, а в развитии дилатации миокарда ишемического генеза — полиморфизм rs231775 аллельные варианты AG/GG гена CTLA4, полиморфизм rs1805124 аллельные варианты АА или AG гена SCN5A.

- Однако для подтверждения этих связей и полного понимания их механизмов необходимо проведение дополнительных исследований, включая большие когортные исследования и метаанализы для подтверждения связей и полного понимания их механизмов.

Цель. Разработать прогностическую модель развития первичной и вторичной кардиомиопатии на основе генетических предикторов.

Материал и методы. В исследование был включен 221 пациент с кардиомиопатиями. Средний возраст участников составил 55,30±9,69 лет, при этом возрастной диапазон колебался от 20 до 77 лет. Были определены две группы пациентов: 1 группа (111 человек) с идиопатической дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) и 2 группа (110 человек) с дилатацией миокарда ишемического генеза (ДМ ИГ). Из венозной крови всех участников была извлечена ДНК методом фенол-хлороформной экстракции для последующего генотипирования с использованием полимеразной цепной реакции и анализа длин рестрикционных фрагментов.

Результаты. Выполненный многофакторный анализ методом пошагового включения показал статистически значимое влияние предикторов на третьем шаге — полиморфизма rs1805124 аллельного варианта AG/GG гена SCN5A, полиморфизма rs35068180 аллельного варианта 6а/6а гена MMP3 и возраста пациента. Проведенный многофакторный анализ методом пошагового включения показал статистически значимое влияние предикторов — полиморфизма rs231775 аллельного варианта AG/GG гена CTLA4, полиморфизма rs1805124 аллельных вариантов АА и AG гена SCN5A.

Заключение. Генетические исследования в области кардиомиопатий обнаруживают значимые ассоциации между определенными полиморфизмами одиночных нуклеотидов и риском развития заболеваний. Так, согласно результатам проведенного исследования, прогностическую значимость в развитии ДКМП имеет полиморфизм rs1805124 аллельный вариант AG/GG гена SCN5A, полиморфизм rs35068180 аллельный вариант 6а/6а гена MMP3 и возраст пациента, а в развитии ДМ ИГ — полиморфизм rs231775 аллельные варианты AG/GG гена CTLA4, полиморфизм rs1805124 аллельные варианты АА или AG гена SCN5A.

- Использование методов машинного обучения позволяет улучшить точность диагностики гипертрофической кардиомиопатии, что обеспечит персонифицированный подход к выбору тактики ведения пациента.

- Дальнейшее добавление датасетов с информацией о сопутствующих заболеваниях и применяемых методах лечения позволит существенно повысить производительность предлагаемых моделей.

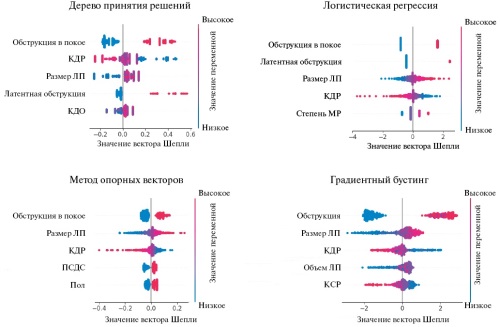

Цель. Разработка предиктивных моделей для дифференциальной диагностики гипертрофического фенотипа у пациентов с сопутствующими заболеваниями, а также их валидация посредством независимой оценки.

Материал и методы. В исследование был включен анализ 1169 медицинских карт из медицинской информационной системы пациентов с выраженной гипертрофией миокарда и предварительным диагнозом гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) (I42.1, I42.2). Пациенты были разделены на 3 группы: пациенты с вероятным диагнозом ГКМП, пациенты с умеренной гипертрофией миокарда (>15 мм) вследствие известного заболевания, а также пациенты с выраженной гипертрофией миокарда, которую сложно объяснить исключительно перегрузкой давлением левого желудочка ("серая зона"). В исходном наборе данных представлено 74 параметра. Построены и оптимизированы модели машинного обучения следующих классов: логистическая регрессия (LR), метод опорных векторов (SVM), дерево принятия решений (DT) и градиентный бустинг на деревьях решений.

Результаты. Все модели обладают достаточной точностью выявления ГКМП, однако точность исключения диагноза довольно низкая. Применение модели машинного обучения с использованием логистической регрессии позволило снизить риск ошибочной диагностики ГКМП в группе сомнительного диагноза до 31%.

Заключение. Разработаны 4 предиктивные модели для дифференциального диагноза при выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка с целью улучшения диагностики ГКМП. По результатам валидации слепым методом оптимальной моделью для клинической практики определена логистическая регрессия.

- Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может приводить к развитию подострого/хронического постковидного миокардита, клинические проявления которого развиваются в среднем через 8 мес. (от 1 мес. до 3 лет) после острой COVID-19.

- Подходы к диагностике, помимо стандартного обследования, включают в себя исследование титров антикардиальных антител, биопсию с применением вирусологического и иммуногистохимического методов исследования.

- Доказана эффективность и безопасность иммуносупрессивной терапии глюкокортикостероидами и/или гидроксихлорохином.

Цель. Изучить механизмы и клинические формы подострого и хронического миокардита после инфекции SARS-CoV-2 с применением морфологического и вирусологического исследований, разработать подходы к его лечению.

Материал и методы. В исследование включено 89 больных, перенесших подтвержденную новую коронавирусную инфекцию (COVID-19, COronaVIrus Disease 2019). Диагноз постковидного миокардита установлен на основании данных биопсии миокарда и/или магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца в сочетании с анамнезом, повышением титров антикардиальных антител (АкАт) и другими критериями. Средний срок обращения после инфекции составил 8,0 [4; 17,5] мес., средний срок наблюдения 7,0 [6,0; 13,5] мес. Выполнялись электрокардиография, Холтеровское мониторирование электрокардиограммы, эхокардиография, МРТ сердца (n=60), определение уровня АкАт, биопсия миокарда (n=38), исследование аутопсийного материала (n=1).

Результаты. У всех пациентов отмечена связь появления или обострения кардиальных симптомов с COVID-19. Выделены клинические варианты постковидного миокардита: аритмический (n=24) с впервые возникшими нарушениями ритма и/или проводимости сердца (НРС) при нормальной сократимости миокарда; декомпенсированный (n=65) с впервые выявленной сердечной недостаточностью, в их числе выделен вариант, развившийся на фоне первичных (генетических) кардиомиопатий и амилоидоза (n=10). Спектр НРС при аритмическом варианте варьировал от потенциально жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости: устойчивой желудочковой тахикардия, атриовентрикулярной блокады II-III степени до нечастой наджелудочковой экстрасистолии. При декомпенсированном варианте морфологически наиболее часто выявлялся лимфоцитарный миокардит, в более редких случаях — эозинофильный и гигантоклеточный, ассоциированные с более плохим прогнозом. Отмечено одновременное развитие небактериального тромбоэндокардита, инфекционного эндокардита с формированием клапанных пороков сердца. В 10 случаях миокардит сочетался с первичными кардиомиопатиями, AL-амилоидозом. Подходы к лечению включали в себя назначение антиаритмической, кардиотропной, иммуносупрессивной терапии (глюкокортикостероиды в дозе 16-32 мг/сут. у 68,5% больных, гидроксихлорохин 200-400 мг/сут. у 33,7%). При аритмической форме полное подавление аритмии достигнуто в 25% случаев, частичное в 58,3%, в одном случае имплантирован кардиостимулятор. У больных с декомпенсированным вариантом миокардита кортикостероиды оказались эффективны независимо от наличия генома/белков вируса в миокарде.

Заключение. COVID-19 может индуцировать подострый и хронический миокардит с развитием изолированных НРС или тяжелой сердечной недостаточности.

- У молодых пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), в т.ч. имеющих показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора, обнаружена более высокая, чем в российской популяции, частота встречаемости избыточной массы тела/ожирения и артериальной гипертензии.

- Диагноз ГКМП, установленный в детском и подростковом возрасте, является информативным маркером клинического течения заболевания и показанием к генетическому тестированию и семейному скринингу.

- Паттерн морфологии межжелудочковой перегородки по типу двояковыпуклой является дополнительной ценной информацией, которую наряду с педиатрическим возрастом постановки диагноза ГКМП необходимо учитывать при направлении на генетическое тестирование и магнитно-резонансную томографию сердца.

Цель. Изучить клинические, морфологические и генетические характеристики пациентов молодого возраста с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), имеющих показания к первичной и вторичной профилактике внезапной сердечной смерти (ВСС).

Материал и методы. В исследование включено 44 пациента молодого возраста с ГКМП, которые обследованы в соответствии с национальными клиническими рекомендациями по ГКМП (2020). Для расчета риска ВСС использовался калькулятор AHA HCM SCD Calculator. Генетическое исследование выполнено с применением целевой панели, включающей 108 генов, ассоциированных с развитием кардиомиопатий.

Результаты. В исследуемой когорте пациенты молодого возраста в 72,7% случаев (n=32) имели от 1 до 3 факторов кардиометаболического риска (в среднем 1,53±0,8).

Возраст 18 пациентов, имеющих показания к установке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), варьировался от 18 до 44 лет (28,8±2,2). Возраст на момент установления диагноза составил 18,5±7,4 лет, длительность бессимптомного периода — 6,4±0,9 лет. Расчетный риск ВСС варьировался от 3,11 до 20,71% (6,15 [4,67;7,32]). В 83,3% случаев (n=15) диагностирована семейная форма ГКМП, при этом в 50% (n=9) имел место семейный анамнез ВСС.

В подгруппе пациентов с показаниями к ИКД генетические варианты с патогенной значимостью (IV и V класс), кодирующие выработку белков саркомера, обнаружены у 6 из 9 пробандов (66,7%).

Пациентам, которым показан ИКД (n=18), по сравнению с пациентами без таких показаний (n=26) диагноз ГКМП был чаще установлен в детском и подростковом возрасте (61,1% vs 23%, р=0,01). У пациентов, имеющих показания к ИКД, значимо чаще диагностировали паттерн морфологии межжелудочковой перегородки по типу двояковыпуклой (72,2% vs 38,5%, р=0,028). Среди пациентов, имеющих показания к ИКД, доля лиц с низким уровнем физической активности составила 50% (n=9), из них в 55,6% случаев (n=5) была диагностирована избыточная масса тела/ожирение 1 степени.

Заключение. Детский и подростковый возраст постановки диагноза ГКМП и паттерн морфологии межжелудочковой перегородки по типу двояковыпуклой значимо чаще встречаются у пациентов молодого возраста, имеющих показания к ИКД.

КАРДИОХИРУРГИЯ

- Среди направленных для эндоваскулярного лечения гипертензивных пациентов с аневризмой нисходящего грудного отдела аорты/аневризмой брюшного отдела аорты высокий индекс коморбидности, часто встречается ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, сахарный диабет 2 типа.

- Практически у половины пациентов артериальная гипертензия недостаточно контролируется.

- Повышение центральных систолического артериального давления и пульсового давления главным образом обусловлено увеличением прямой пульсовой волны в независимости от локализации аневризмы, в то время как влияние отраженной волны (давление аугментации и индекс аугментации) различается, и более выражено у пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты.

- При увеличении диаметра аневризмы наблюдается снижение каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны, при этом центральное диастолическое артериальное давление повышается. Эти феномены следует учитывать для выработки тактики лечения подобных пациентов.

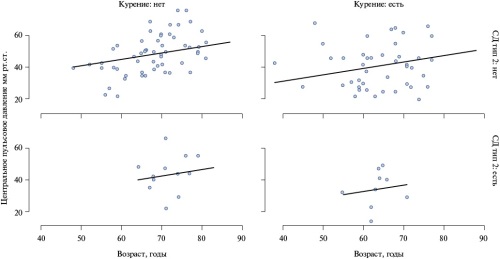

Цель. Проанализировать клинико-инструментальные характеристики, в т.ч. показатели центральной гемодинамики, когорты пациентов с аневризмой нисходящего грудного (АНГА) или брюшного отделов аорты (АБА) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) в периоперационном периоде после планового эндоваскулярного лечения аорты ([T]EVAR).

Материал и методы. Использованы данные локального реестра. В исследование включены 126 пациентов (103 мужчины, 67±9 лет). Кроме базового обследования выполнено неинвазивное измерение центрального артериального давления (АД) и каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны (кфСРПВ), определены индикаторы качества жизни (КЖ) по опроснику EQ-5D-3L.

Результаты. Наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца (68%), ожирение (39%), хроническая болезнь почек (26%) и сахарный диабет тип 2 (18%). У пациентов с АБА возраст и бремя коморбидности значительно выше, но КЖ лучше, чем у пациентов с АНГА (59% vs 71%, р<0,05). Высоко привержены к лечению 31% пациентов, хотя в среднем пациентам было назначено 2 антигипертензивных препарата; 59% пациентов с контролируемой АГ. У пациентов с АНГА выше показатель кфСРПВ (10,9 vs 9,6 м/с, р=0,006), но ниже индекс аугментации (AIx) (21% vs 29%, р<0,001). Больший размер аневризмы был связан с меньшей кфСРПВ и увеличением центрального диастолического АД (р=0,01 и р=0,03). Повышение центрального пульсового АД (ЦПД) ассоциировалось с большим индексом массы миокарда левого желудочка (r=0,21, p=0,037). После [T]EVAR наблюдалось снижение ЦПД и AIx.

Заключение. У пациентов с АГ и АНГА/АБА, направленных для [T]EVAR, имеется высокое бремя коморбидности при высоких показателях КЖ. Хотя подавляющее большинство больных получают комбинацию лишь двух препаратов, выявлена недостаточно высокая приверженность к терапии. Увеличение диаметра аневризмы ассоциировано со снижением кфСРПВ и повышенным центральным диастолическим АД, что свидетельствует о потенциальном влиянии аневризмы на центральную гемодинамику у пациентов, принимающих антигипертензивную терапию.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ИНФАРКТ МИОКАРДА

- Динамическая однофотонная эмиссионная компьютерная томография позволяет идентифицировать снижение глобальных показателей стресс-индуцированного миокардиального кровотока и резерва миокардиального кровотока у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий.

- Глобальный резерв миокардиального кровотока может быть рассмотрен в качестве одного из критериев отбора для проведения реваскуляризации миокарда у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий.

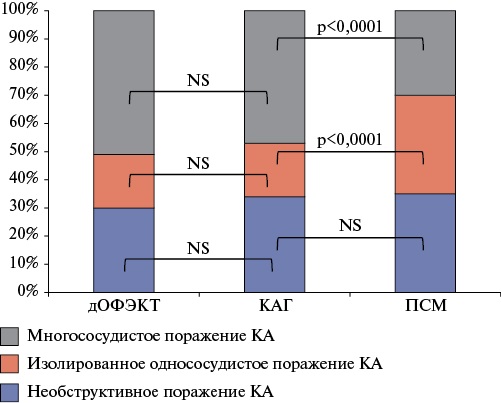

Цель. Изучить взаимосвязь распространенности коронарного атеросклероза и тяжести ишемии в аспекте согласованности показателей динамической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и перфузионной сцинтиграфии миокарда (ПСМ) с данными коронарной ангиографии у пациентов с многососудистым атеросклеротическим поражением коронарного русла.

Материал и методы. В исследование включено 327 больных с подозреваемым или установленным диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС), которым ранее выполнялась динамическая ОФЭКТ миокарда, ПСМ и инвазивная или мультиспиральная компьютерная томография коронарная ангиография, на основании данных о распространенности атеросклеротического поражения коронарных артерий (КА) были отобраны пациенты: 1) с многососудистым поражением КА (n=171), 2) с однососудистым поражением (n=71) и 3) без стенозирующего атеросклеротического поражения КА (n=85). На основании данных ПСМ оценивалось наличие и размер дефекта перфузии в условиях покоя и на фоне стресс-теста, а также степень их несоответствия: summed stress score (SSS), summed rest score (SRS) и summed difference score (SDS). Величины миокардиального кровотока (МК) и резерв МК (РМК) оценивали с помощью динамической ОФЭКТ миокарда.

Результаты. При анализе данных ПСМ стандартные сцинтиграфические индексы не отличались между группами с однососудистым и многососудистым поражением КА: 2,0 (0,0; 4,0) vs 5,0 (2,0; 7,0) vs 5,0 (3,0; 9,0) — SSS; 0,0 (0,0; 1,0) vs 3,0 (0,0; 5,0) vs 2,0 (0,0; 4,0) — SRS; 2,0 (0,0; 3,0) vs 3,0 (1,0; 6,0) vs 2,0 (0,0; 5,0) — SDS, соответственно, в группе с необструктивным, однососудистым и многососудистым поражением КА. Показатель транзиторной ишемической дилатации не отличался между исследуемыми группами.

По данным динамической ОФЭКТ было выявлено снижение (p<0,01) глобальных показателей стресс-индуцированного МК и РМК у пациентов с многососудистым поражением КА по сравнению с группами с необструктивным и изолированным однососудистым атеросклерозом: 1,07 (0,69; 1,49) vs 1,46 (1,08; 1,88) vs 1,48 (0,93; 1,89); и 1,64 (1,16; 2,33) vs 2,28 (1,52; 2,93) vs 2,36 (1,58; 3,07), соответственно.

Анализ Net Reclassification показал, что РМК позволяет правильно реклассифицировать существенную часть пациентов с ИБС, в сравнении с ПСМ (NRI=0,31, p=0,001).

Заключение. Динамическая ОФЭКТ миокарда является адекватным инструментом для оценки объема ишемии у пациентов с распространенным атеросклеротическим поражением КА, а глобальный РМК может быть рассмотрен в качестве одного из критериев отбора для проведения реваскуляризации миокарда. Результаты, полученные в данном исследовании, требуют дальнейшего изучения.

- Сопоставлены результаты отдаленной выживаемости больных, перенесших первичный и повторный инфаркт миокарда в российских регистрах ЛИС-3 и РИМИС.

- Отдаленный прогноз жизни больных, переносящих повторный инфаркт миокарда, в несколько раз хуже прогноза жизни больных, переносящих первичный инфаркт миокарда.

- Современные методы лечения острого инфаркта миокарда, в т. ч. чрескожное коронарное вмешательство, не решают проблему высокого остаточного риска смерти после перенесенного события, причем в наибольшей степени это касается больных с повторным инфарктом миокарда.

- Полученные результаты говорят о необходимости разработки мер адекватной вторичной профилактики после перенесенного первичного инфаркта миокарда.

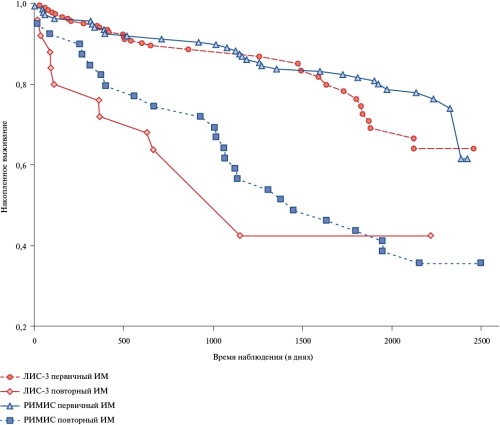

Цель. Сопоставить результаты отдаленной выживаемости больных, перенесших первичный и повторный и инфаркт миокарда (ИМ), в регистрах ЛИС-3 и РИМИС.

Материал и методы. В ретро-проспективный регистр РИМИС были включены больные с острым трансмуральным ИМ, поступавшие в 2017г в отделение неотложной кардиологии одного из сосудистых центров г. Москвы. Всего было включено 214 пациентов, 23 человека умерли в стационаре, в проспективную часть регистра был включен 191 человек. Отдаленный жизненный статус оценивался в среднем через 6 лет после выписки из стационара и был определен у 178 пациентов, отклик составил 93,19%. В проспективный регистр ЛИС-3 включались все больные, поступавшие в Люберецкую областную больницу с диагнозом "острый коронарный синдром", из которых были отобраны 78 пациентов, выписанных после подтвержденного ИМ за первые 9 мес. 2014г, и 164 пациента, выписанных после подтвержденного ИМ за первые 9 мес. 2018г. Всего включено 242 пациента. Отдаленный жизненный статус был определен у 207 (отклик 85,5%). Медиана наблюдения составила 872 дня. Сравнительный анализ когорт больных регистров РИМИС и ЛИС-3 не выявил достоверных различий по основным демографическим, анамнестическим и клиническим показателям. Частота применения чрескожного коронарного вмешательства в острой стадии ИМ была выше в регистре РИМИС, чем в регистре ЛИС-3 (96,9 и 62,3%, соответственно).

Результаты. За период наблюдения в регистре РИМИС умерло 31,4% больных, в регистре ЛИС-3 — 20,8% больных. Кривые Каплана-Мейера не выявили достоверных различий в выживаемости больных в обоих регистрах. При этом в обоих регистрах отдаленная выживаемость больных, перенесших повторный ИМ, была существенно хуже, чем у больных, перенесших первичный ИМ.

Заключение. Больные, перенесшие острый ИМ, несмотря на современное лечение в острой стадии болезни, имеют высокий остаточный риск смерти. Это в особенности касается больных, перенесших повторный ИМ.

- Когнитивный статус большинства пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), направляемых на операцию реваскуляризации миокарда, имеет более выраженные параметры, чем у условно здоровых пациентов, проходящих плановую диспансеризацию.

- Изучались параметры: когнитивная ошибка — "катастрофизация", параметр атрибуции — "стабильность неудач", личностная тревожность, более низкая выраженность способности к восстановлению после стресса — "резилентности".

- Когнитивный статус большинства пациентов с ИБС в исследуемой группе отличается более высокой выраженностью, чем у пациентов с ишемией головного мозга, по показателю когнитивной ошибки — "преувеличение опасности".

Цель. Провести анализ когнитивного статуса (особенностей стиля мышления и характера переживания стресса) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших реваскуляризацию миокарда.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 150 пациентов, средний возраст — 54 года. В выборку исследования вошли три группы респондентов: пациенты с ИБС, которым за 1,5 мес. до исследования провели реваскуляризацию миокарда (n=50); пациенты с ишемической болезнью мозга (n=50); условно здоровые респонденты, проходившие плановую диспансеризацию (n=50). Использовались: опросник когнитивных ошибок Фримана А., Девулфа Р. (в рос. адаптации Боброва А. Е., Файзрахмановой Е. В.); опросник стилей объяснения успехов и неудач Гордеевой Т. О., Сычева О. А., Осина Е. Н., Титовой Граншам В. А.; краткая шкала резилентности Смита Б. и др. (в рос. адаптации Марковой В. И., Александровой Л. А., Золотаревой А. А.); опросник ситуативной и личностной тревожности Спилбергера Ч. Д. (в рос. адаптации Ханина Ю. Л.). Для оценки значимости различий в когнитивном статусе и характере переживания стресса между группами: 1) пациентов с ИБС; 2) пациентов с ишемией головного мозга; 3) условно здоровых пациентов был применен t-критерий Стьюдента (t). Статистический анализ результатов проводился программой SPSS Statistics ver. 27.0.1.

Результаты. Пациенты с ИБС, перенесшие реваскуляризацию миокарда, отличаются от условно здоровых пациентов, проходивших плановую диспансеризацию, более высокой выраженностью показателей когнитивного статуса: "катастрофизация" (t=-6,718 при p<0,01), "стабильность неудач" (t=-3,092 при p<0,01), высокой выраженностью личностной тревожности (t=-5,238 при p<0,01) и низкой выраженностью резилентности как способности личности восстанавливаться после стресса (t=3,163 при p<0,01). От пациентов с ишемией головного мозга они отличаются более высокой выраженностью показателя когнитивного статуса "преувеличение опасности" (t=-6,292 при p<0,01).

Заключение. У пациентов с ИБС показатели когнитивного статуса и способности к восстановлению после реваскуляризации могут говорить об их хронической травматизации, обусловленной течением заболевания и триггерным событием — операцией. Полученные данные могут иметь значение для разработки программ профилактики и реабилитации.

- Получены новые данные о взаимосвязи церамидного профиля локальных жировых депо и такого важного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, как курение.

- Обнаружены ассоциации уровней церамидов (Cer) в жировой ткани сердечной локализации (эпикардиальной и периваскулярной) и курения, проявляющиеся увеличением концентрации Cer d18:1/16:0, 18:0, 24:1, 22:0. В подкожной жировой ткани курящих пациентов выявлено повышенное содержание Cer d18:1/14:0, 17:0.

Цель. Изучить особенности церамидного профиля подкожной, эпикардиальной, периваскулярной жировой ткани (ПЖТ, ЭЖТ, ПВЖТ, соответственно) у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в зависимости от курения.

Материал и методы. Спектр церамидов (Cer) в ПЖТ, ЭЖТ, ПВЖТ пациентов с ССЗ (30 пациентов с ишемической болезнью сердца и 30 пациентов с дегенеративными неревматическими приобретенными пороками сердца) определен с использованием хромато-масс-спектрометрического комплекса высокого разрешения (жидкостной хроматограф серии Agilent 1200 ("Agilent Technologies", Германия) с масс-спектрометрическим детектором "maXis impact" (Bruker, Германия)). Биоптаты ПЖТ, ЭЖТ, ПВЖТ получены во время оперативного вмешательства. Статистический анализ результатов проводили в программе GraphPad Prism 8 (GraphPad Software).

Результаты. Обнаружены ассоциации уровней Cer в висцеральной жировой ткани и курения, проявляющиеся увеличением концентрации Cer d18:1/16:0, 18:0, 24:1, 22:0. В ПЖТ курящих пациентов выявлено повышенное содержание Cer d18:1/14:0, 17:0.

Заключение. Церамидный профиль локальных жировых депо различался у курящих и некурящих пациентов с ССЗ. Полученные результаты свидетельствуют о модуляции синтеза Cer при курении и накоплении Cer преимущественно в жировой ткани эпикардиальной и периваскулярной локализации при ССЗ. Принимая во внимание широкий спектр метаболических эффектов, использование Cer в качестве биомаркеров и мишеней персонализированной терапии является перспективным для выявления лиц высокого риска и улучшения лечебно-диагностических стратегий при ССЗ.

СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИИ

Что уже известно о предмете исследования?

- Ранее проведенные исследования связи артериальной гипертонии и стратегий совладания со стрессом включали преимущественно пациентов среднего и пожилого возраста с устоявшимися поведенческими стереотипами, и они продемонстрировали противоречивые результаты.

Что нового?

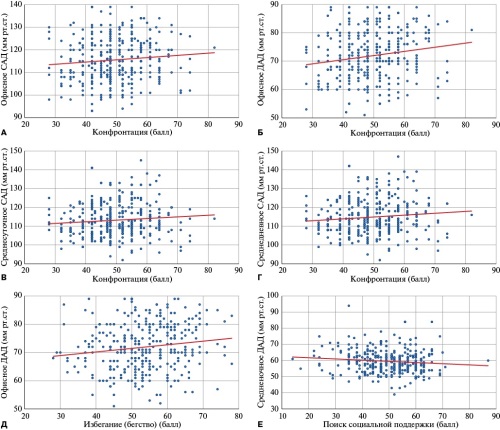

- У лиц молодого возраста уровень клинического и амбулаторного артериального давления прямо зависит от частоты использования таких стратегий совладания со стрессом, как конфронтация и избегание (бегство), и обратно — от копинга поиска социальной поддержки.

Возможный вклад в клиническую практику

- Программы ранней профилактики артериальной гипертонии наряду с традиционными рекомендациями по коррекции образа жизни дополнительно могут включать обучение совладанию со стрессом.

Цель. Изучить связь показателей клинического и амбулаторного артериального давления (АД) с различными стратегиями совладания со стрессом у практически здоровых молодых лиц.

Материал и методы. Дизайн поперечного исследования предусматривал включение лиц I или II групп здоровья в возрасте от 20 до 29 лет с уровнем офисного АД <140/90 мм рт.ст. Всем лицам, включенным в исследование, выполняли офисное измерение АД и суточное мониторирование АД (СМАД). Для определения частоты использования копинг-стратегий применялся валидированный опросник "Стратегии совладающего поведения". Для статистических расчетов использовалась программа "Статтех", версия 4.0.6 (Россия).

Результаты. В исследование включены 347 участников, из них 101 (29,1%) — мужского пола; медиана возраста составила 22 (21-23) года. Установлены линейные зависимости клинического АД и различных показателей СМАД с тремя стратегиями совладания со стрессом: конфронтацией, избеганием (бегством) и поиском социальной поддержки. Частота использования конфронтации коррелировала с наибольшим количеством параметров, причем как офисных, так и определяемых с помощью СМАД. Отмечалась прямая зависимость конфронтации с клиническим систолическим АД (САД) (ρ=0,109; p=0,042) и диастолическим АД (ДАД) (ρ=0,174; p=0,001), а также среднесуточным САД (ρ=0,120; p=0,025) и среднедневным САД (ρ=0,128; p=0,017). Частота использования стратегии избегания (бегства) также прямо коррелировала с уровнем клинического ДАД (ρ=0,158; p=0,003); при увеличении ее использования на 1 балл клиническое ДАД повышается на 0,13 мм рт.ст. В то же время установлена обратная линейная зависимость стратегии поиска социальной поддержки и ночного ДАД (ρ=-0,112; p=0,036), и при увеличении частоты ее использования на 1 балл ожидается уменьшение средненочного ДАД на 0,07 мм рт.ст.

Заключение. У лиц молодого возраста уровень клинического и амбулаторного АД линейно зависит от частот использования трех моделей совладающего поведения: конфронтации, избегания (бегства) и поиска социальной поддержки.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- Клиническое исследование ФОРПЕ является первым исследованием, в котором представлены результаты использования неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии с гемодинамической нестабильностью. Неиммуногенная стафилокиназа не уступает алтеплазе по эффективности и обладает высоким профилем безопасности. Применение неиммуногенной стафилокиназы не сопровождалось развитием больших кровотечений и геморрагического инсульта.

- Впервые по результатам мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием легочных артерий показано значительное уменьшение тромботических масс и снижение признаков дисфункции правого желудочка после проведения тромболизиса неиммуногенной стафилокиназой.

- Уникальный механизм действия неиммуногенной стафилокиназы позволяет использовать ее в единой дозе 15 мг вне зависимости от массы тела пациентов. Быстрое (10-15 с) однократное болюсное введение неиммуногенной стафилокиназы удобно для использования в неотложной медицине.

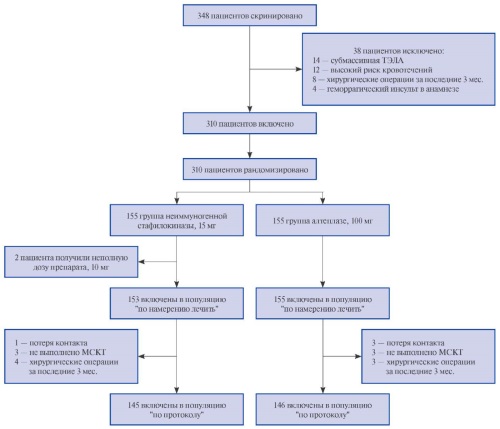

Цель. Оценка безопасности и эффективности однократного внутривенного болюсного введения неиммуногенной стафилокиназы в сравнении с алтеплазой у пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии и с гемодинамической нестабильностью. Неиммуногенная стафилокиназа — модифицированная рекомбинантная стафилокиназа с низкой иммуногенностью, высокой тромболитической активностью и фибринселективностью.

Материал и методы. Многоцентровое открытое рандомизированное сравнительное клиническое исследование ФОРПЕ в двух параллельных группах проведено в 23 клинических центрах России. В исследование включено 310 пациентов в возрасте от 18 лет и старше с гемодинамической нестабильностью и верифицированным диагнозом массивная тромбоэмболия легочной артерии по данным мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием легочных артерий и дисфункцией правого желудочка по эхокардиографии. Пациенты были рандомизированы в группы неиммуногенной стафилокиназы (15 мг) либо алтеплазы (100 мг), оба препарата вводились внутривенно. Последовательность рандомизации была создана независимым специалистом по биостатистике с использованием случайных чисел, сгенерированных компьютером. Рандомизация осуществлялась методом конвертов. Исследование носило открытый характер, сотрудники отделения неотложной помощи, исследователи и пациенты были осведомлены о назначаемом препарате. Первичной конечной точкой эффективности была смерть от всех причин в течение 7 дней после рандомизации. Граница "не меньшей эффективности" была установлена в размере 10% для разницы в смертности от всех причин в течение 7 дней после рандомизации между сравниваемыми группами. Проверку гипотезы "не меньшей эффективности" проводили с помощью t-критерия Уэлча для первичной конечной точки эффективности. Вторичные точки эффективности анализировались как в популяции "по намерению лечить", так и в популяции "по протоколу".

Результаты. Из 348 пациентов, скринированных в период с 25 декабря 2020г по 31 июля 2023г, в исследование были включены 310 (89%). 155 (50%) пациентов были рандомизированы в группу неиммуногенной стафилокиназы и 155 (50%) — в группу алтеплазы. В группе неиммуногенной стафилокиназы первичная конечная точка эффективности — смерть от всех причин в течение 7 дней — составила 2% в популяции "по намерению лечить" и 2% в популяции "по протоколу", тогда как в группе алтеплазы — 3% (отношение шансов (ОШ) 0,75, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,11-4,49; p=1,00) и 3% (ОШ 0,75, 95% ДИ: 0,11-4,52; p=1,00), соответственно. Разница в первичной конечной точке эффективности составила 0,6% (95% ДИ: -2,8 — -4,0) в популяции "по намерению лечить" и 0,6% (95% ДИ: -2,9 — -4,2) в популяции "по протоколу". Таким образом, нижний предел 95% ДИ не пересекал границу "не меньшей эффективности" (p<0,001). В группе неиммуногенной стафилокиназы не зарегистрировано ни одного случая геморрагического инсульта, тогда как в группе алтеплазы было 3 случая (2%) геморрагического инсульта (р=0,25). У 11 пациентов (7%) в группе неиммуногенной стафилокиназы наблюдались серьезные нежелательные явления по сравнению с 12 пациентами (8%) в группе алтеплазы (p=1,00).

Заключение. Неиммуногенная стафилокиназа не менее эффективна, чем алтеплаза, в лечении пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии с гемодинамической нестабильностью, и имеет более высокий профиль безопасности. В будущем необходимы наблюдательные исследования неиммуногенной стафилокиназы для продолжения оценки ее безопасности и эффективности. Учитывая высокую безопасность и эффективность неиммуногенной стафилокиназы, целесообразно исследование ее применения у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии промежуточно-высокого риска.

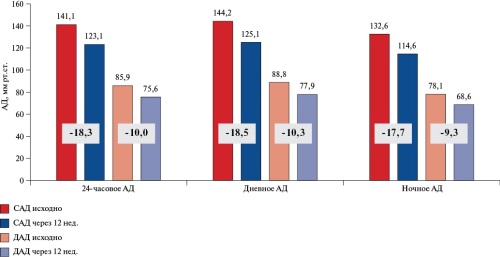

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- Рост интереса к ночной артериальной гипертонии (АГ) и нарушениям снижения артериального давления (АД) в ночное время обусловлен их широкой распространенностью и подтвержденной ассоциацией с неблагоприятными исходами даже при достигнутом целевом клиническом и среднесуточном АД.

- Ночная АГ, вероятно, более значимый прогностический маркер по сравнению с нон-диппингом, в связи с низкой воспроизводимостью последнего.

- Диагностические возможности в выявлении нарушений суточного профиля АД характеризуются расширением показаний для суточного мониторирования АД и развитием мониторов для домашнего мониторирования АД с функцией ночных измерений.

- Приоритетным подходом в лечении ночной АГ является выбор препаратов с пролонгированным эффектом в течение суток и воздействие на ведущую причину изменений у конкретного пациента.

Нарушения суточного профиля артериального давления (АД) привлекают все больше внимания в связи с улучшением возможностей их выявления, широкой встречаемостью и подтвержденной связью с сердечно-сосудистым риском. Тем не менее в знаниях о ночной артериальной гипертонии и нарушениях снижения ночного АД ("нон-диппинге") остаются пробелы или противоречащие друг другу данные. В обзоре раскрывается современное состояние проблемы повышения ночного АД с акцентом на возможности диагностики, прогностическое значение изменений и перспективы терапии.

СОГЛАШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Российское кардиологическое общество (РКО), Национальное общество по изучению атеросклероза (НОА), Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), Российская ассоциация эндокринологов (РАЭ)

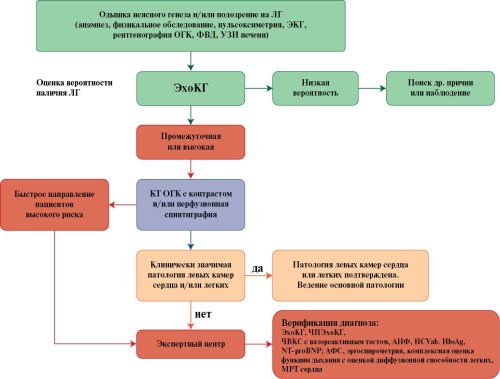

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Российское кардиологическое общество (РКО)

При участии: Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России (АССХ), Евразийской ассоциации кардиологов (ЕАК), Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ), Российского респираторного общества (РРО), Ассоциации анестезиологов и реаниматологов, Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), Ассоциации ревматологов России.

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации (12.09.2024).

Российское кардиологическое общество (РКО)

При участии: Национального общества по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда (НОИСН), Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации (12.09.2024)

ISSN 2618-7620 (Online)