ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

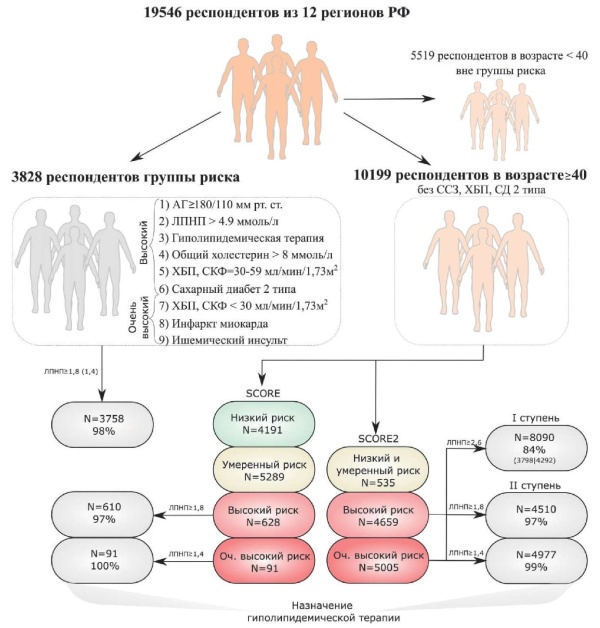

Цель. В 2021г опубликованы рекомендации европейского общества кардиологов (ЕОК) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), где была представлена новая шкала оценки риска ССЗ SCORE2. В нашей работе выполнено сравнение подходов для определения показаний к инициации гиполипидемической терапии в российской популяции 25-64 лет согласно рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена Национального общества изучения атеросклероза (НОА) 2020г и европейским рекомендациям по профилактике ССЗ ЕОК 2021г.

Материал и методы. Эпидемиологическое исследование ЭССЕ-РФ проведено в 12 регионах России. Все участники подписали информированное согласие и заполнили утвержденные вопросники. Выполнены антропометрия, сбор крови натощак, измерение артериального давления (АД). Обследовано 20665 человек в возрасте 25-64 лет, в анализ включены данные 19546 респондентов, преобладали женщины (12325 (63,1%)).

Результаты. Из 19546 участников 3828 (19,6%) отнесены к группам высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска по следующим критериям: АД ≥180/110 мм рт.ст., общий холестерин >8,0 ммоль/л, липопротеины низкой плотности (ЛНП) >4,9 ммоль/л, гиполипидемическая терапия, хроническая болезнь почек (ХБП) со скоростью клубочковой фильтрации <60 мл/ мин/1,73 м2, сахарный диабет (СД) 2 типа, перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения и/или инфаркт миокарда. Из 3828 человек гиполипидемическая терапия показана 3758 (98%) (критерии по уровню ЛНП ≥1,8 ммоль/л и ЛНП ≥1,4 ммоль/л, соответственно, высокому и очень высокому риску). 5519 человек младше 40 лет исключены из дальнейшего анализа, что обусловлено нижним возрастным порогом шкал. Для 10199 участников старше 40 лет без установленных ССЗ, СД, ХБП выполнена стратификация сердечно-сосудистого риска по шкалам SCORE и SCORE2, из которых согласно рекомендациям НОА 2020г гиполипидемическая терапия показана 701 респонденту, согласно двухэтапному подходу рекомендаций ЕОК 2021г — 9487 участникам.

Заключение. При применении нового подхода, предложенного ЕОК в 2021г, количество пациентов 40-64 лет без ССЗ, СД и ХБП с показаниями к гиполипидемической терапии для первичной профилактики в России увеличивается в 14 раз по сравнению с подходом НОА 2020г.

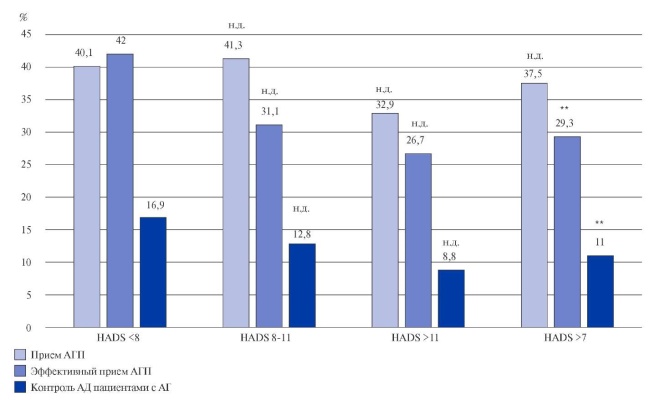

Цель. Изучить ассоциацию между депрессией и метаболическими факторами сердечно-сосудистого риска, артериальной гипертонией (АГ) и вероятностью ее контроля в случайной выборке популяции мужчин и женщин Тюменской области в возрасте 25-64 лет.

Материал и методы. Объектом исследования явилась случайная выборка населения города Тюмени и Тюменской области в возрасте 25-64 лет, обследованная в рамках эпидемиологического исследования ЭССЕРФ. Количество обследованных — 1658 человек, жителей города Тюмени, сел Н. Тавда и Ярково. Среди обследованных 30,3% (n=503) мужчин, 69,7% (n=1155) — женщин. Средний возраст 48,9±11,4 лет. Оценены распространенность факторов метаболического риска (гиперлипидемия, нарушение углеводного обмена, ожирение), частота АГ и вероятность ее контроля у мужчин и женщин с различными уровнями депрессивных расстройств, диагностированных при помощи шкалы HADS.

Результаты. В сравнении с обследованными без депрессии у лиц c повышенным уровнем психологических расстройств значимо чаще встречались АГ (55,5% vs 47,6%, p<0,01), повышенные уровни общего холестерина (ОХС) (63,9% vs 54,0%, p<0,01) и липопротеидов низкой плотности (ЛНП) (66,7% vs 60,3%, р<0,05), нарушение углеводного обмена (8,3% vs 5,2%, р<0,05), ожирение (49,2% vs 37,7%, p<0,01). Статистически значимо чаще лица с АГ без признаков депрессии принимали антигипертензивные препараты эффективно (отношение шансов (ОШ) — 1,747, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,001-3,053) и контролировали артериальное давление (ОШ — 1,533, 95% ДИ 1,05-2,36). Ассоциации между приемом антигипертензивных препаратов и уровнем депрессивных расстройств выявлено не было. Среди женщин с депрессией (HADS >7) чаще выявлялись дислипидемия (65,5% vs 57,4% для ОХС, р<0,05; 71,0% vs 62,9% для ЛНП, р<0,05), нарушения углеводного обмена (10,1% vs 5,2%, р<0,01), ожирение (53,3% vs 43,2%, р<0,01), АГ (60,6% vs 45,6%, р<0,01). Мужчины с клинической депрессией чаще имели АГ (69,0% vs 47,7%, р<0,05), с повышенным уровнем депрессии — гиперлипидемию (58,9% vs 46,7% для ОХС, р<0,05; 67,1% vs 53,9% для ЛНП, р<0,05). Женщины с повышенным уровнем депрессии реже принимали антигипертензивные препараты (30% vs 49,4%, р<0,01), контролировали АГ (13,8% vs 21,2%, p<0,05).

Заключение. Полученные данные подтверждают ассоциацию депрессивных расстройств с факторами метаболического риска и вероятностью контроля АГ, особенно значимую среди женщин.

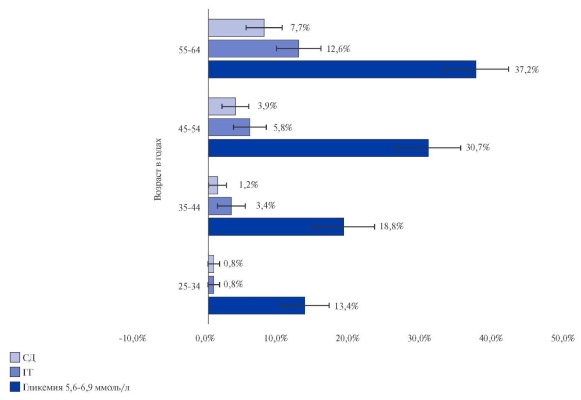

Цель. Изучить распространенность нарушений углеводного обмена на репрезентативной выборке трудоспособного населения Красноярского края в возрасте 25- 64 лет и выявить ассоциацию этих нарушений с сердечно-сосудистой патологией.

Материал и методы. В случайную репрезентативную выборку в рамках всероссийского эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ было включено 1603 жителя Красноярского края в возрасте от 25 до 64 лет. Градация нарушений углеводного обмена осуществлялась на основании уровня гликемии плазмы натощак в соответствии с критериями Американской диабетической ассоциации (ADA). За артериальную гипертонию (АГ) принимали уровень офисного АД ≥140/90 мм рт.ст. или указание на предшествующий прием антигипертензивных препаратов. Наличие перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) выявлялось анамнестически. Статистическая обработка данных проводилась в программах IBM SPSS v 22 и Microsoft Excel 2021. При сравнении различий по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения значимость выявленных различий проверялась по критерию хи-квадрат и фиксировалась при p≤0,05.

Результаты. Всего в репрезентативной выборке населения Красноярского края 3,6% обследованных указали на наличие в анамнезе сахарного диабета (СД), причем распространенность СД закономерно возрастала с возрастом. Частота выявления гликемии натощак в диапазоне 5,6-6,9 ммоль/л среди лиц без СД в анамнезе (нарушенной гликемии натощак (НГН), как одного из критериев предиабета, согласно рекомендациям ADA) составила 22,5% от общей популяции. Гипергликемия (ГГ) натощак ≥7,0 ммоль/л без СД в анамнезе зарегистрирована у 3,8%. Данный показатель позволяет ориентировочно судить о доле лиц с впервые выявленным СД. НГН и ГГ значимо чаще встречались среди мужчин, у лиц с начальным и средним образованием по сравнению с высшим. У сельских жителей все типы нарушения углеводного обмена встречались чаще по сравнению с городскими. По сравнению с группой нормогликемии, наличие СД в анамнезе, НГН и ГГ натощак ассоциировалось со значимо большей распространенностью АГ, ИБС и инсульта.

Заключение. Распространенность нарушения НГН, ГГ натощак ≥7,0 ммоль/л и диагностированного сахарного диабета в репрезентативной выборке Красноярского края в возрасте 25-64 лет превышает среднероссийские показатели, хотя и согласуется с данными ряда других сибирских регионов. Распространенность как нарушений углеводного обмена в целом, так и процент возможных случаев недиагностированного СД увеличивается с возрастом. При этом таких лиц больше среди обследованных со средним и более низким уровнем образования, а также среди сельских жителей. Приблизительная доля недиагностированного СД в исследуемой популяции достигает 50%. Своевременное выявление нарушений углеводного обмена может способствовать более раннему проведению активных профилактических мероприятий и снижению риска развития серьезных сердечно-сосудистых событий.

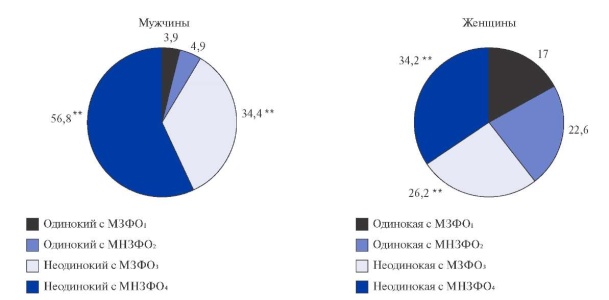

Цель. Изучить вклад поведенческих и социальных факторов риска в развитие метаболически нездорового ожирения (МНЗФО) по данным проспективного исследования в российской популяции.

Материал и методы. Из проекта HAPPIE отобрано 3197 человек 45-69 лет с индексом массы тела ≥30 кг/м2, у которых были все необходимые параметры для выделения фенотипов ожирения. Проспективный анализ включал первый скрининг (2003-2005) и 3 скрининг (2015-2017), сформирована подвыборка, n=1275 человек (276 мужчин — 22%, 999 женщин — 78%). Средний период наблюдения 12,4 лет. Для анализа взяты критерии IDF, 2005.

Результаты. Мужчины с метаболически здоровым фенотипом ожирения (МЗФО) чаще всего имеют средний и высший уровень образования, а женщины с МЗФО профессиональный и средний, наиболее часто отмечается средний уровень образования. Среди лиц с ожирением как мужчины, так и женщины чаще являются неодинокими, имея при этом МНЗФО: 56,8% и 34,2%, соответственно. Мужчины и женщины имеют низкую интенсивность физической активности, независимо от фенотипа ожирения. Частота курения в настоящем времени не отличается в группах МЗФО и МНЗФО. Метаболически здоровые женщины употребляют алкоголя в перерасчете на чистый этанол больше, чем нездоровые. У мужчин риск развития МНЗФО за 12-летний период наблюдения значимо выше при гиподинамии, гипергликемии натощак. У женщин риск конверсии из МЗФО в МНЗФО увеличивается при наличии артериального давления (АД) ≥130/85 мм рт.ст.

Заключение. В российской популяции у мужчин риск развития МНЗФО увеличивается при уровне физической активности <3 ч/нед. и при уровне глюкозы крови ≥6,1 ммоль/л, у женщин вклад в развитие МНЗФО вносит только уровень АД ≥130/85 мм рт.ст.

Цель. Оценить 7-летнюю выживаемость и ассоциацию факторов риска (ФР) с общей и сердечно-сосудистой смертностью среди жителей сельской местности двух стран: России, Кыргызской Республики, с анализом этнических особенностей (по данным исследования Интерэпид).

Материал и методы. Данное исследование было проведено в рамках международного проекта “Интерэпид”, которое включало одномоментное эпидемиологическое исследование распространенности основных хронических неинфекционных заболеваний и их ФР в 2011-2012гг, и проспективный этап среди жителей малых городов и сельской местности двух стран (Россия, Кыргызская Республика). В 2019г был проведен повторный контроль жизненного статуса респондентов (через 7 лет от момента первичного осмотра), были собраны конечные точки, включающие случаи смерти от всех причин и случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

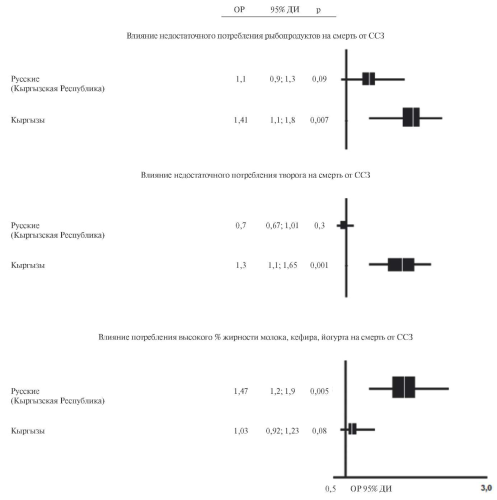

Результаты. Выявлено существенное сходство сельских жителей анализируемых регионов в отношении факторов, ассоциированных со смертностью. Курение у мужчин, ожирение у женщин и артериальная гипертензия у лиц обоих полов были ассоциированы с увеличением риска смерти. Страновые различия выявлены только в отношении низкой физической активности и пищевых привычек. Этнические развития в популяции Кыргызской Республики также касались только вклада пищевых привычек.

Заключение. Полученные результаты важны для планирования, реализации и оценки эффективности программ укрепления общественного здоровья. Также необходима разработка дифференцированных лечебно-профилактических программ и мер в русской популяции и среди коренных жителей Кыргызской Республики, в т.ч. с учетом особенностей распространенности ФР ССЗ и их влияния на прогноз жизни.

Цель. Определить динамику и влияние продолжительности сна в 2003-2018гг на риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ) в открытой популяции 45-64 лет в г. Новосибирске.

Материал и методы. Объектом для исследования послужили репрезентативные выборки населения в возрасте 45-64 лет, полученные в рамках IV скрининга в 2003-2005гг (мужчины n=576, средний возраст — 54,23±0,2 года, респонс — 61%; женщины n=1074, средний возраст — 54,27±0,2 года, респонс — 72%) и VI скрининга в 2015-2018гг (мужчины n=275, средний возраст 49±0,4 года, респонс — 72%; женщины n=390, средний возраст 45±0,4 года, респонс — 75%). Скрининги проводились по стандартному протоколу программы ВОЗ “MONICA-психосоциальная (MOPSY)”. Для оценки продолжительности и нарушений сна использовалась анкета Дженкинса.

Результаты. За период с 2003-2005гг по 2015-2018гг снизилось число лиц: с 7 ч ночным сном с 44,9% до 31,9%; с 8 ч сном с 28,5% до 24,4%; увеличилось число респондентов, которые тратят на сон ≤5 ч (с 4,9% до 9,9%), ≤6 ч (с 16,2% до 27,2%), а также число лиц, спящих 9 ч в сут. (с 3,7% до 5,4%). В 2003-2005гг среди населения в возрастной группе 55-64 лет наблюдался чаще 7 ч сон (45,1%); 6 ч сон преобладал в группе лиц 45-54 лет (18,9%). Достоверных различий между продолжительностью сна и возрастной группой при обследовании на VI скрининге в 2015-2018гг не найдено. Среди мужчин наблюдался чаще 6 ч сон (38,4%), а среди женщин 7 ч (37,3%). Чаще отвечали, что у них сон “хороший” лица с 7 ч сном (35,3%) в 2015-2018гг. В популяции 45-64 лет за 14-летний период риск развития ИМ был выше: 1) у мужчин с 5-6 ч сном, чем с 7-8 ч ночным сном в 1,689 раз (95% доверительный интервал (ДИ) 1,124-2,537; p<0,012); в группе мужчин 45-54 лет в 2,416 раз (95% ДИ 1,311-4,452; p<0,005), соответственно; 2) у женщин с 5-6 ч сном в 1,591 раз (95% ДИ 1,058-2,392; p<0,026) в сравнении с женщинами, чей ночной сон составлял 7-8 ч. В группе 45-54 лет риск ИМ был выше среди женщин с 9-10 ч ночным сном в 4,44 раз (95% ДИ 2,726-20,309; p<0,0001) в сравнении с женщинами, у которых продолжительность ночного сна составляла 7-8 ч.

Заключение. Установили, что за период 2003-2018гг продолжительность ночного сна в 7-8 ч среди населения 45-64 лет (без сердечно-сосудистых заболеваний) снизилась как среди мужчин, так и женщин. В то же время качество сна как “хороший” чаще выявлено у лиц с 7 ч сном. Определили, что “короткая” продолжительность сна была ассоциирована с риском ИМ среди мужчин и женщин, а “длинная” оказалась фактором риска ИМ для женщин группе 45-54 лет.

Цель. Оценка амбулаторного этапа наблюдения пациентов в течение первого года после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) в возрасте моложе 75 лет по данным российского многоцентрового исследования с оценкой соблюдения рекомендаций по кратности наблюдения специалистами и выполнения диагностических обследований.

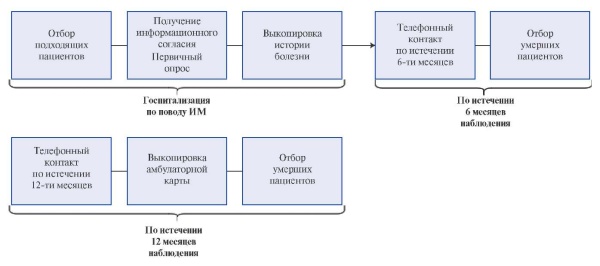

Материал и методы. Настоящее исследование является наблюдательным и включает репрезентативную выборку пациентов с ИМ, госпитализированных в 16 клиник в 13 регионах Российской Федерации. В исследование по специальной рандомизационной схеме включены пациенты с ИМ, которые были живы на следующий день после госпитализации, в возрасте моложе 75 лет. При написании данной статьи проводился анализ данных опросников 6 и 12 мес. после госпитализации: количество посещений врачей различных специальностей, госпитализаций, количество выполненных диагностических процедур (электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ)) и оперативных вмешательств (чрескожного коронарного вмешательства, аортокоронарного шунтирования (АКШ)). В исследование включена когорта из 723 пациентов, которые приняли участие в опросе и через 6, и через 12 мес. после госпитализации (67% пациентов, выписанных из стационара), из них 562 (77,7%) мужчины и 161 (22,3%) женщина. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного обеспечения IBM SPSS Statistics v.25 для Windows.

Результаты. В первые 6 мес. после перенесенного ИМ рекомендованное количество раз кардиолога посетили 218 (38,8%) мужчин и 62 (38,5%) женщины. За вторые полгода — 269 (37,9%) мужчин и 74 (45,9%) женщины. Не наблюдалось у кардиолога в первые полгода 151 (20,9%) человек. Отмечалось достоверное увеличение числа не наблюдавшихся лиц в течение вторых 6 мес. до 209 (28,9%) человек (p<0,01). Из 689 опрошенных пациентов терапевта рекомендуемое количество раз в первые полгода посетило 210 (30,5%) человек. Во вторые 6 мес. — 402 (58,4%) пациента. Также в отдельную группу можно выделить пациентов, не наблюдавшихся ни у кардиолога, ни у терапевта. В первые 6 мес. общее число не наблюдаемых пациентов составило 68 (7,5%) человек, во вторые полгода их количество увеличилось до 189 (25,9%). Рекомендуемое количество ЭКГ (4 и более раз) выполнено 316 (40,4%) пациентам, не проводилось ЭКГ 35 (4,5%) пациентам. ЭхоКГ 2 и более раз выполнено 194 (25,4%) пациентам. Процедура не проводилась 167 (21,9%) пациентам. За первые 6 мес. наблюдения было госпитализировано 170 (22%) человек, в течение второго полугодия 156 (20,2%). Ангиопластика в течение первых 12 мес. после выписки из стационара была выполнена 183 (23,1%) пациентам, АКШ — 41 (5,2%) пациенту без возрастных и гендерных различий.

Заключение. Амбулаторное ведение пациентов в возрасте до 75 лет, перенесших ИМ, в течение 12 мес. после перенесенного события характеризуется дефицитом выполнения рекомендаций по количеству консультаций кардиолога и диагностических процедур, что может отрицательно сказываться на приверженности к рекомендованному медикаментозному лечению и приводить к ухудшению прогноза.

Цель. Изучить ассоциацию классических, поведенческих, социальных факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с сердечно-лодыжечным сосудистым индексом (СЛСИ) у взрослого неорганизованного населения.

Материал и методы. Объект исследования — 1365 человек (59% — женщины) из репрезентативной выборки 25-64 лет (ЭССЕ-РФ), которым проведен стандартный кардиологический скрининг, объемная сфигмография (VaSera-1500) и получены пригодные для анализа результаты. Все респонденты подписывали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. В анализ включали блоки классических, социальных и поведенческих ФР ССЗ. Для выявления ассоциаций использовали линейную модель. Вероятность ошибки <5% считали статистически значимой.

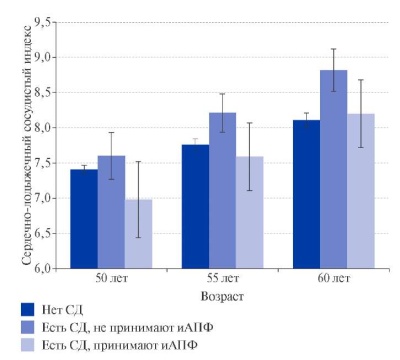

Результаты. С более высокими значениями СЛСИ ассоциировались — возраст, пол, систолическое артериальное давление (САД), триглицериды, с более низкими — индекс массы тела (ИМТ), соответственно. После 45 лет все большее значение имела прямая ассоциация с частотой сердечных сокращений (ЧСС), после 50 лет — с сахарным диабетом (СД) и приемом бета-блокаторов, при этом связь СД и СЛСИ наблюдалась только среди лиц, не принимающих ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). Прямая ассоциация выявлена с высокочувствительным С-реактивным белком (вчСРБ) у мужчин, обратная — с приемом диуретиков у женщин, соответственно. Малоподвижный тип трудовой деятельности в сочетании с перенесенным бронхитом или с отягощенной наследственностью по ССЗ показали прямую, а достаточный уровень интенсивной физической активности (ФА) — обратную связь с исследуемым показателем, но только среди лиц с достатком ниже среднего.

Заключение. Согласно полученным данным, кроме возраста и пола значительный вклад в формирование показателей СЛСИ в обследованной популяции вносили следующие ФР — ИМТ, САД, триглицериды, СД, ЧСС, прием бета-блокаторов, диуретиков, иАПФ; вчСРБ, ФА. Показана неблагоприятная роль приема бета-блокаторов, высокой ЧСС, СД, низкой ФА на работе, хронической патологии легких, наследственной отягощенности, а также протективная роль приема иАПФ, диуретиков и интенсивной ФА в отношении артериальной жесткости у населения трудоспособного возраста. Для прояснения природы ряда ассоциаций нужны дополнительные исследования. Полученные результаты могут способствовать изучению роли СЛСИ в стратификации риска и дальнейшему развитию методических подходов к профилактике ССЗ.

Цель. Оценить влияние обучения врачей первичного звена принципам лечения табакокурения на частоту успешных отказов среди их пациентов.

Материал и методы. В рамках региональной программы по кардиоваскулярной профилактике среди мужчин 45-55 лет было проведено изучение эффективности образовательного семинара для врачей первичного звена (кластерное квазиэкспериментальное исследование). Основную группу составили 70 врачей (субъекты вмешательства), которые прошли очное обучение на 3 ч интерактивном семинаре, посвященном принципам поведенческого и медикаментозного лечения курящих пациентов. В последующий год они проконсультировали 423 курильщика (субъекты анализа). Группа сравнения была представлена 174 врачами, которые были обучены заочно и проконсультировали 654 курильщика. Врачам обеих групп была предоставлена методическая и информационная поддержка в виде кратких руководств и брошюр для пациентов. Основным изучаемым исходом был отказ от курения у пациентов через год после обучения врачей. Сравнение исходов проводилось с учетом кластерной структуры данных с помощью иерархического регрессионного моделирования, изначальный дисбаланс групп сравнения по стажу курения пациентов, попыткам отказа в анамнезе и уровню употребления алкоголя был скорректирован на стадии анализа.

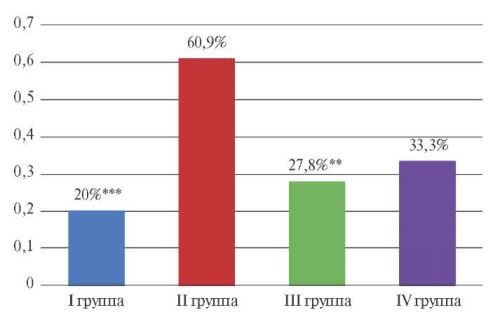

Результаты. В целом 12,6% пациентов из наблюдаемой когорты бросили курить через год, что было существенно выше обычно наблюдаемого уровня самостоятельных успешных отказов (3-5%). На вероятность прекращения курения сильное влияние оказывало наблюдение у определенного врача (показатель внутригрупповой корреляции ICC=0,326). Очное интерактивное обучение врачей существенно повышало вероятность успешного отказа у пациентов по сравнению с заочной подготовкой (скорректированное отношение рисков (ОР) =4,8; отношение шансов (ОШ) =5,3, 95% доверительный интервал (ДИ) 2,7-10,6, p<0,001). Вероятность успешных отказов среди пациентов врачей общей практики была намного выше, чем у пациентов врачей центров здоровья (скорректированное ОР =4,5; скорректированное ОШ =5, 95% ДИ 1,2-20,6, p=0,027).

Заключение. Обучение врачей первичного звена принципам лечения табачной зависимости в сочетании с предоставлением информационных материалов для пациентов значимо повышает уровень успешных отказов среди мотивированных курильщиков. При этом очный интерактивный семинар существенно эффективнее заочного самостоятельного обучения. Врачи общей практики демонстрируют наилучшую профессиональную продуктивность вне зависимости от формы обучения.

Цель. Определить связи стимулирующего фактора роста, кодируемого геном 2 (sST2), и N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) с некоторыми клинико-лабораторными и инструментальными характеристиками пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материал и методы. В исследование были включены 130 пациентов с ХСН (из них 54 мужчины и 76 женщин, средний возраст 64,3±8,3 года) из регионального регистра больных ХСН Воронежской области. Всем пациентам было проведено эхокардиографическое исследование, общеклинические методы обследования, а также определены уровни sST2 и NT-proBNP сыворотки крови и изучены их корреляционные связи с другими показателями.

Результаты. Уровень sST2 в крови больных ХСН составил 3,7 [3,1;4,2] нг/мл. В исследуемой выборке пациентов с ХСН уровни sST2 коррелировали с размерами правого предсердия (r=0,49), правого желудочка (r=0,32), конечнодиастолическим размером левого желудочка (ЛЖ) (r=0,34), конечно-диастолическим объемом ЛЖ (r=0,33), скоростью раннего диастолического наполнения ЛЖ (r=-0,35), кальцием крови (r=-0,55) и функциональным классом стабильной стенокардии напряжения (r=-0,37).

Заключение. Полученные данные могут указывать на патогенетическую связь sST2 с систолической и диастолической дисфункцией ЛЖ, а также нарушением функции правых отделов сердца.

Цель. Изучить взаимное влияние массы тела (МТ) супругов, а также значимость избыточной МТ супруга (ИзбМТ) в формировании риска смерти по результатам 27-летнего когортного проспективного исследования.

Материал и методы. Обследована случайная поквартирная выборка (1546 человек, в т.ч. 427 супружеских пар). На первом этапе исследования (1988- 1991гг) изучена частота ИзбМТ среди супругов. В 2002-2005гг (II этап) — повторное исследование, изучена динамика ИзбМТ. В 2015г (III этап) проведен анализ показателей смертности, а также значимости ИзбМТ, в т.ч. ИзбМТ супруга, для формирования риска смерти. ИзбМТ регистрировалась при значениях индекса МТ ≥25 кг/м2. За 27 лет наблюдения в семейной части когорты зафиксировано 200 случаев смерти. Жизненный статус установлен для 97% наблюдаемых лиц.

Результаты. Среди мужчин, жёны которых имели ИзбМТ, этот же фактор риска регистрировался у 61,1%; а среди мужчин, проживающих с жёнами, имевшими нормальную МТ (НМТ), — у 45% (p<0,01). Среди женщин, мужья которых имели ИзбМТ, этот же предиктор выявлялся чаще, чем у женщин, мужья которых были с НМТ (76,2% и 61,7%; p<0,001). Риск формирования ИзбМТ среди лиц, у супругов которых МТ повысилась от нормы до избыточной, в 3,04 раза выше, чем среди лиц, у супругов которых МТ осталась в пределах нормальных значений, а также в 2,2 раза выше, чем среди участников исследования, у супругов которых МТ была избыточной на I и II этапах исследования. Относительный риск смертности у мужчин, жены которых имели ИзбМТ, составил 2,07.

Заключение. 1) Выявлена закономерность конкордантности МТ у супругов. 2) Средние значения индекса МТ у мужчин и женщин, проживающих с супругами, у которых регистрировалась ИзбМТ, выше, чем у мужчин и женщин, супруги которых имели НМТ. 3) В динамике обнаружена взаимозависимость МТ супругов. 4) ИзбМТ супруги является независимым предиктором преждевременной смерти мужчин.

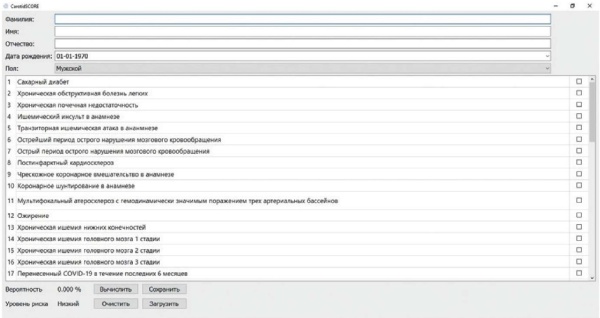

Цель. Демонстрация первой российской компьютерной программы (carotidscore.ru) стратификации риска послеоперационных осложнений каротидной эндартерэктомии (КЭЭ).

Материал и методы. Настоящее исследование построено на анализе многоцентровой российской базы данных, включающей 25812 пациентов после КЭЭ, оперированных за период с 01.01.2010 по 01.04.2022. Были реализованы следующие виды КЭЭ: 6814 классических КЭЭ с пластикой зоны реконструкции заплатой; 18998 эверсионных КЭЭ. Послеоперационными осложнениями, учитывающимися в исследовании, стали: летальный исход, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт миокарда (ИМ), комбинированная конечная точка (летальный исход + ОНМК + ИМ).

Результаты. В госпитальном послеоперационном периоде у 0,18% развился летальный исход, 0,14% — ИМ, 0,35% — ОНМК. Комбинированная конечная точка составила 0,68%. Для каждого фактора, имеющегося у пациентов, был рассчитан прогностический коэффициент. Под прогностическим коэффициентом подразумевался числовой показатель, отражающий силу влияния каждого фактора на развитие послеоперационного осложнения. На основе этой формулы были рассчитаны прогностические коэффициенты для каждого фактора, имеющегося у пациентов в рамках нашего исследования. Суммарный вклад этих факторов отражался в процентах и обозначал риск развития послеоперационного осложнения с минимальным значением 0% и максимальным 100%. На основе полученных расчетов создана компьютерная программа CarotidSCORE. Ее графический интерфейс построен на базе фреймворка QT, который зарекомендовал себя как одно из лучших решений для компьютерных приложений. Имеется возможность не только рассчитать вероятность развития осложнения, но также сохранить все данные о пациенте в формате JSON (для личной карточки больного и его анамнеза). Программа CarotidSCORE содержит 47 параметров пациента, среди которых клинико-демографические, анамнестические и ангиографические характеристики. Она позволяет выбрать один из четырех видов КЭЭ, что обеспечит точную стратификацию риска осложнений для каждого из них персонифицированно.

Заключение. CarotidSCORE (carotidscore.ru) способна определять вероятность послеоперационных осложнений у пациентов, направляющихся на КЭЭ.

МНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ

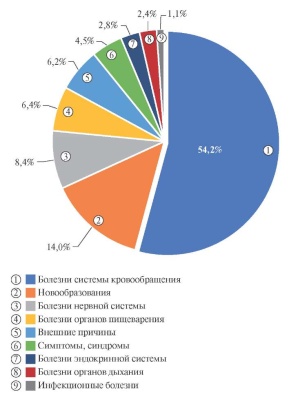

В статье рассмотрена актуальная проблема борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородском регионе, включая вопросы высокой распространенности болезней системы кровообращения и своевременного выявления факторов риска их развития. Проанализирована динамика показателей общей смертности и смертности от отдельных причин, уделено внимание исследованию негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на здоровье людей, страдающих неинфекционными заболеваниями. Сделан акцент на повышение эффективности медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями за счет дальнейшего совершенствования комплекса организационных и профилактических мероприятий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В основе острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН) лежит многоуровневый каскад патологических реакций, к числу которых относится гемодинамическая перегрузка и венозный застой. Определение волемического статуса является одной из важнейших задач в стратегии ведения пациентов данной группы. Несмотря на наличие современных диагностических маркеров (физикальное обследование, рентгенография грудной клетки и измерение уровня мозгового натрийуретического пептида B-типа), они не позволяют точно оценить степень перегрузки жидкостью, в связи с чем сохраняется потребность в поиске новой, точной и простой технологии для оценки застоя в легких. Актуальность данной проблемы привела к разработке новой неинвазивной технологии ReDS (remote dielectric sensing), которая представляет собой количественный метод измерения совокупного объема жидкости в легких путем определения диэлектрических свойств ткани. Использование данной технологии позволяет быстро, неинвазивно и количественно измерять содержание жидкости в легких, дает возможность оптимизировать схему лечения и снижает количество повторных госпитализаций. В данной статье представлены результаты исследований, посвященных изучению эффективности, безопасности и перспективе применения новой технологии (ReDS) для количественного измерения совокупной жидкости в легких у пациентов с ОДСН.

ISSN 2618-7620 (Online)