Перейти к:

Динамика продолжительности сна (2003-2018гг) и риск возникновения инфаркта миокарда в открытой популяции 45-64 лет в России/Сибири

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4943

Аннотация

Цель. Определить динамику и влияние продолжительности сна в 2003-2018гг на риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ) в открытой популяции 45-64 лет в г. Новосибирске.

Материал и методы. Объектом для исследования послужили репрезентативные выборки населения в возрасте 45-64 лет, полученные в рамках IV скрининга в 2003-2005гг (мужчины n=576, средний возраст — 54,23±0,2 года, респонс — 61%; женщины n=1074, средний возраст — 54,27±0,2 года, респонс — 72%) и VI скрининга в 2015-2018гг (мужчины n=275, средний возраст 49±0,4 года, респонс — 72%; женщины n=390, средний возраст 45±0,4 года, респонс — 75%). Скрининги проводились по стандартному протоколу программы ВОЗ “MONICA-психосоциальная (MOPSY)”. Для оценки продолжительности и нарушений сна использовалась анкета Дженкинса.

Результаты. За период с 2003-2005гг по 2015-2018гг снизилось число лиц: с 7 ч ночным сном с 44,9% до 31,9%; с 8 ч сном с 28,5% до 24,4%; увеличилось число респондентов, которые тратят на сон ≤5 ч (с 4,9% до 9,9%), ≤6 ч (с 16,2% до 27,2%), а также число лиц, спящих 9 ч в сут. (с 3,7% до 5,4%). В 2003-2005гг среди населения в возрастной группе 55-64 лет наблюдался чаще 7 ч сон (45,1%); 6 ч сон преобладал в группе лиц 45-54 лет (18,9%). Достоверных различий между продолжительностью сна и возрастной группой при обследовании на VI скрининге в 2015-2018гг не найдено. Среди мужчин наблюдался чаще 6 ч сон (38,4%), а среди женщин 7 ч (37,3%). Чаще отвечали, что у них сон “хороший” лица с 7 ч сном (35,3%) в 2015-2018гг. В популяции 45-64 лет за 14-летний период риск развития ИМ был выше: 1) у мужчин с 5-6 ч сном, чем с 7-8 ч ночным сном в 1,689 раз (95% доверительный интервал (ДИ) 1,124-2,537; p<0,012); в группе мужчин 45-54 лет в 2,416 раз (95% ДИ 1,311-4,452; p<0,005), соответственно; 2) у женщин с 5-6 ч сном в 1,591 раз (95% ДИ 1,058-2,392; p<0,026) в сравнении с женщинами, чей ночной сон составлял 7-8 ч. В группе 45-54 лет риск ИМ был выше среди женщин с 9-10 ч ночным сном в 4,44 раз (95% ДИ 2,726-20,309; p<0,0001) в сравнении с женщинами, у которых продолжительность ночного сна составляла 7-8 ч.

Заключение. Установили, что за период 2003-2018гг продолжительность ночного сна в 7-8 ч среди населения 45-64 лет (без сердечно-сосудистых заболеваний) снизилась как среди мужчин, так и женщин. В то же время качество сна как “хороший” чаще выявлено у лиц с 7 ч сном. Определили, что “короткая” продолжительность сна была ассоциирована с риском ИМ среди мужчин и женщин, а “длинная” оказалась фактором риска ИМ для женщин группе 45-54 лет.

Для цитирования:

Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Гафарова А.В. Динамика продолжительности сна (2003-2018гг) и риск возникновения инфаркта миокарда в открытой популяции 45-64 лет в России/Сибири. Российский кардиологический журнал. 2022;27(5):4943. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4943

For citation:

Gafarov V.V., Gromova E.A., Panov D.O., Gagulin I.V., Gafarova A.V. Dynamics of sleep duration (2003-2018) and the risk of myocardial infarction in an open population aged 45-64 years in Russia/Siberia. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(5):4943. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4943

Для обеспечения оптимального здоровья и благополучия взрослым людям в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не <7 ч каждую ночь. Сон <7 ч в сут. связан с повышенным риском ожирения, сахарного диабета, высокого артериального давления, ишемической болезни сердца, инсульта, частых психических расстройств и смертности от всех причин [1][2]. Согласно результатам национального опроса, 25% взрослых в Соединенных штатах Америки (США), согласно данным самооценки, не соблюдают рекомендованную продолжительность сна. Считается, что продолжительность ночного сна сократилась также во многих современных обществах [3]. Недостаточная продолжительность сна ухудшает когнитивные способности, что может увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий и других транспортных катастроф, несчастных случаев на производстве, медицинских ошибок и потери производительности труда, которые могут повлиять на общество в целом [4]. Взаимосвязь между продолжительностью сна и негативными последствиями для здоровья часто описывают в виде U-образной кривой, с минимальным риском для здоровья с продолжительностью сна 7-8 ч, однако роль длительного сна >9 ч, и его влияние на здоровье, менее ясна [5]. Американская академия медицины сна (AASM) и Общество исследований сна (SRS) пришли к выводу, что “неясно, связан ли сон более 9 ч в сутки с риском для здоровья” [6].

Таким образом, учитывая важность проблемы, а также отсутствие данных о длительном мониторинге продолжительности сна, ее влиянии на риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ) среди населения России, целью нашего исследования явилось определение динамики продолжительность сна в 2003-2018гг и влияние продолжительности сна на риск возникновения ИМ в открытой популяции 45-64 лет в г. Новосибирске.

Материал и методы

Объектом для исследования послужили репрезентативные выборки населения в возрасте 45-64 лет, полученные в рамках IV скрининга в 2003–2005гг (обследовано: мужчины — n=576, средний возраст — 54,23±0,2 года, респонс — 61%; женщины — n=1074, средний возраст — 54,27±0,2 года, респонс — 72%) и VI скрининга в 2015-2018гг (обследовано: мужчин — n=275, средний возраст — 49±0,4 года, респонс — 72%; женщин — n=390, средний возраст — 45±0,4 года, респонс — 75%). Скрининги в 2003-2005гг и 2015-2018гг проводились по стандартным методикам, принятым в эпидемиологии и включенным в программу “MONICA-психосоциальная (MOPSY)” [7]. Для оценки продолжительности и нарушений сна использовалась анкета Дженкинса. Лица, некорректно заполнившие анкету, были исключены из математического анализа и не были включены в когорту наблюдения (n=48). Кроме того, были исключены из математического анализа лица, которые были потеряны для наблюдения (n=11) (бюджетная тема Рег. № 122031700094-5). Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом НИИТПМ. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Объектом для изучения риска развития ИМ явилась когорта наблюдения (IV скрининг), состоящая из мужчин и женщин в исходном возрасте 45-64 лет1. Срок проспективного наблюдения за участниками составил: 14 лет с 1 января 2006г по 31 декабря 2019г. Регистрация всех впервые возникших случаев ИМ проводилась на основе программы Всемирной организации здравоохранения “Регистр острого инфаркта миокарда” [8]. Также источниками для идентификации случаев ИМ были ежегодное обследование лиц популяционной когорты, истории болезни, стационарные отчёты о выписке, районные поликлиники, свидетельства о смерти, собеседование с родственниками, патологоанатомические и судебно-медицинские отчёты. Из исследования были исключены все мужчины и женщины с выявленной сердечно-сосудистой патологией (ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания головного мозга, артериальная гипертензия (>140/90 мм рт.ст.), сахарный диабет (гликемия натощак >5,5 ммоль/л)), произошедшей до или в период проведения скрининга [7]. В анализ были включены 428 мужчин и 798 женщин, в исходном возрасте 45-64 лет. За период наблюдения (с 1 января 2006г по 31 декабря 2019г) в когорте было выявлено среди мужчин — 44, а среди женщин — 37 новых случаев ИМ.

Статистический анализ проводился с помощью пакета программ SPSS версия 20 [9]. Для проверки статистической значимости различий между группами использовали: критерий “хи-квадрат” χ2 Пирсона [10]. Однофакторная модель Кокса — пропорциональная регрессионная модель была применена для оценки риска возникновения ИМ [11]. Достоверность была принята при уровне значимости p≤0,05.

Результаты

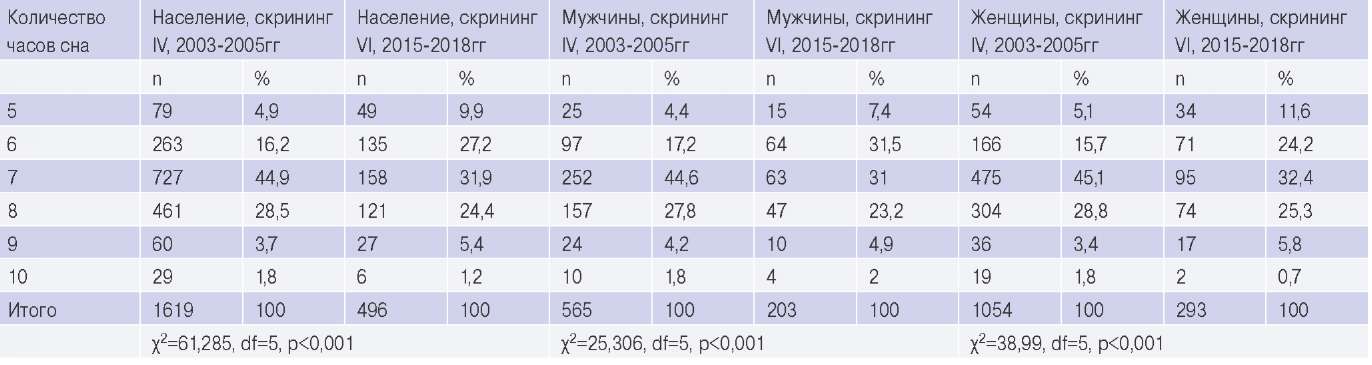

В открытой популяции населения 45-64 лет за период с 2003-2005гг (IV скрининг) по 2015-2018гг (VI скрининг) снизилось число лиц с 7 ч ночным сном с 44,9% до 31,9% (среди мужчин с 44,6% до 31% и женщин — с 45,1% до 32,4%); и с 8 ч сном с 28,5% до 24,4% (среди мужчин с 27,8% до 23,2% и женщин с 28,8% до 25,3%). В популяции увеличилось число людей, за период с 2003-2005гг по 2015-2018гг, которые тратят на сон ≤5 ч с 4,9% до 9,9% (среди мужчин с 4,4% до 7,4% и женщин с 5,1% до 11,6%); и 6 ч с 16,2% до 27,2% (среди мужчин с 17,2% до 31,5% и женщин 15,7% и 24,2%); а также число людей, спящих 9 ч в сут. — с 3,7% до 5,4% (среди мужчин с 4,2% до 4,9%, и женщин с 3,4% до 5,8%) (χ2=61,285, df=5, p<0,001 — население; χ2=25,306, df=5, p<0,001 — мужчины и χ2=38,99, df=5, p<0,001 — женщины) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика количества часов сна в сут. в открытой популяции трудоспособного населения 45-64 лет с 2003-2005гг по 2015-2018гг

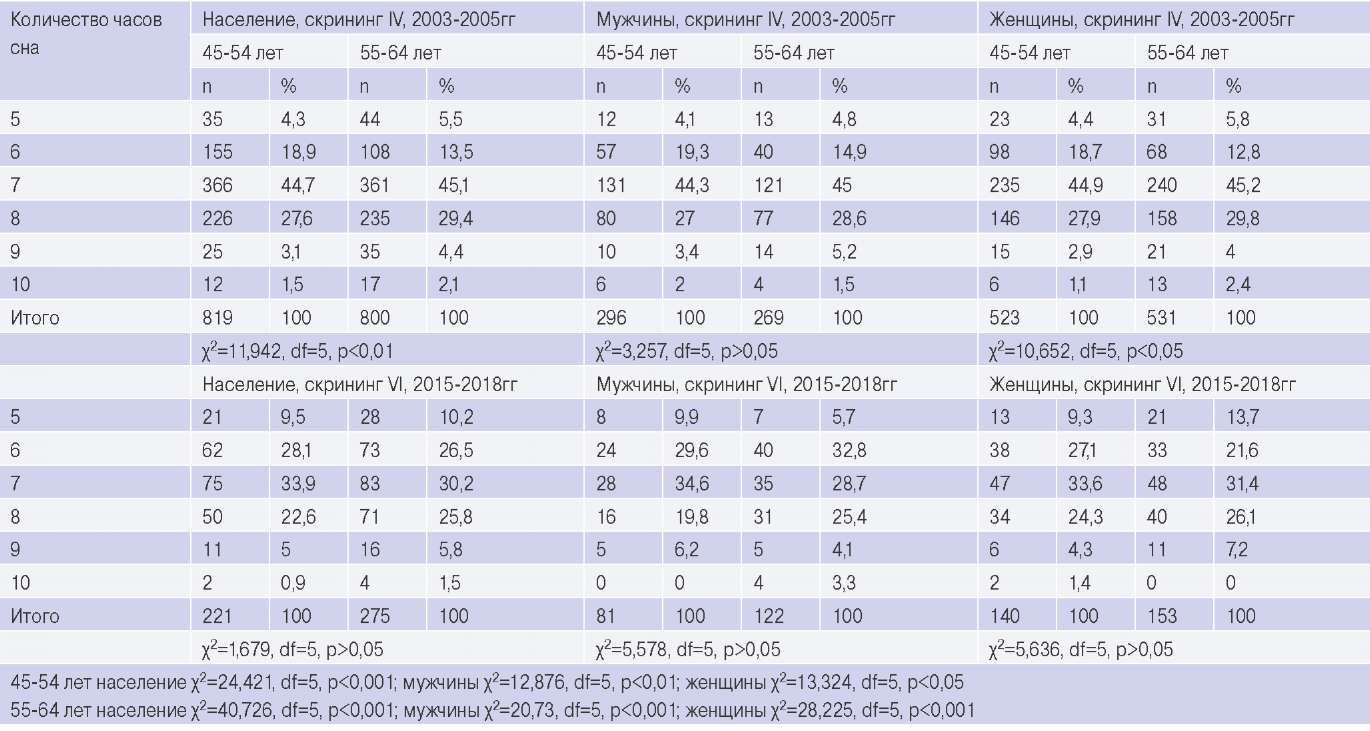

В 2003-2005гг (IV скрининг) среди населения в возрастной группе 55-64 лет наблюдался чаще сон ≤5 ч (5,5%), 7 ч (45,1%), 8 ч (29,4%), 9 ч (4,4%) и ≥10 ч (2,1%), напротив, 6 ч сон преобладал в группе лиц 45-54 лет — 18,9% (χ2=11,942, df=5, p<0,01); аналогичная тенденция наблюдалась среди мужчин (χ2=3,257, df=5, p>0,05) и была достоверной среди женщин (χ2=10,652, df=5, p<0,05) (табл. 2). Достоверных различий между продолжительностью сна и возрастной группой при обследовании на скрининге VI найдено не было. Сравнительный анализ между двумя скринингами показал, что в группе населения 45-54 лет на IV скрининге чаще встречался сон 7 ч (44,7%), 8 ч (27,6%) и 10 ч (1,5%), а на VI скрининге 5 ч (9,5%), 6 ч (28,1), 9 ч (5%) (χ2=24,421, df=5, p<0,001); в группе 55-64 лет на IV скрининге преобладал сон 7 ч (45,1%), 8 ч (29,4%) и 10 ч (2,1%), напротив, на VI скрининге преобладал сон 5 ч (10,2%), 6 ч (26,5%) и 9 ч (5,8%) (χ2=40,726, df=5, p<0,001). Среди мужчин возрастной группы 45-54 лет чаще встречался сон ≤5 ч (9,9%), 6 ч (29,6%) и 9 ч (6,2%) на VI скрининге, а 7 ч (44,3%) и 8 ч (27%) на IV скрининге (χ2=12,876, df=5, p<0,01). В возрастной группе 55-64 лет на IV скрининге преобладал сон 7 ч (45%), 8 ч (28,6%) и 9 ч (5,2%), а на VI скрининге — 5 ч (5,7%), 6 ч (32,8%) и 10 ч (3,3%) (χ2=20,73, df=5, p<0,001). Среди женщин возрастной группы 45-54 лет на IV скрининге чаще встречался сон 7 ч (44,9%) и 8 ч (27,9%), а на VI скрининге преобладал сон — 5 ч (9,3%), 6 ч (27,1%) и 9 ч (4,3%), а также 10 ч (1,4%) (χ2=13,324, df=5, p<0,05). В группе женщин в возрасте от 55 до 64 лет на IV скрининге чаще встречался 7 ч (45,2%), 8 ч (29,8%) и 10 ч (2,4%), на VI скрининге — 5 ч (13,7%), 6 ч (21,6%) и 9 ч (7,2%) (χ2=28,225, df=5, p<0,001) (табл. 2).

Таблица 2

Распределение количества часов сна в сут. в зависимости от возрастной группы в открытой популяции населения 45-64 лет (скрининг IV 2003-2005гг и скрининг VI 2015-2018гг)

В таблице 3 представлена самооценка качества сна в зависимости от продолжительности ночного сна. В 2003-2005гг 40,9% лиц, с 8 ч сном, считали, что сон у них “хороший” (χ2=137,314, df=10, p<0,001), среди мужчин — 38,8% (χ2=48,4, df=10, p<0,001) и женщин — 42,6% (χ2=100,071, df=10, p<0,001). В 20152018гг чаще отвечали, что у них сон “хороший” лица с 7 ч сном — 35,3% (χ2=30,525, df=10, p<0,001), среди мужчин наблюдалась тенденция к 6 ч сну — 38,4% (χ2=15,702, df=10, p>0,05), а среди женщин к 7 ч сну — 37,3% (χ2=25,543, df=10, p<0,01). В 2015-2018гг чаще оценивают свой сон как “плохой” лица, которые спят 7 ч в сут. — 36,7% (χ2=30,525, df=10, p<0,001), тенденция среди мужчин — 39,3% (χ2=15,702, df=10, p>0,05) и достоверно среди женщин 6 ч сна — 35,7% (χ2=25,543, df=10, p<0,01) (табл. 3).

Таблица 3

Распределение количества часов сна в сут. в зависимости от самооценки качества своего сна в открытой популяции населения 45-64 лет

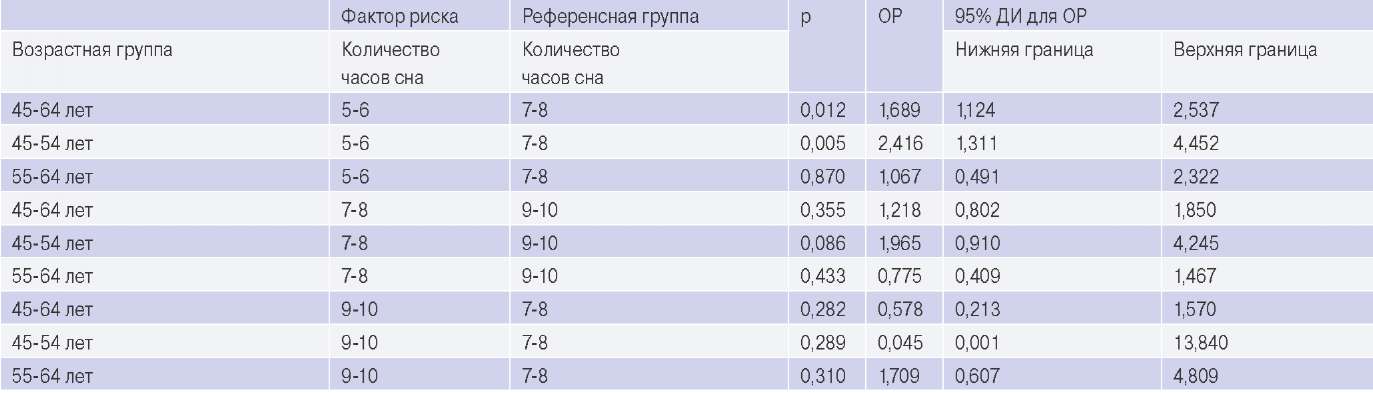

Однофакторный регрессионный анализ показал у мужчин 45-64 лет риск развития ИМ за 14-летний период с 5-6 ч сном выше в 1,689 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,124-2,537; p<0,012) в сравнении с мужчинами с 7-8 ч сном. Риск ИМ в группе мужчин 45-54 лет за 14-летний период с 5-6 ч сном выше в 2,416 (95% ДИ 1,311-4,452; p<0,005) в сравнении с мужчинами с 7-8 ч ночным сном (табл. 4).

Таблица 4

14-летний риск развития ИМ среди мужчин 45-64 лет (IV скрининг), в зависимости от количества часов ночного сна (однофакторная регрессионная модель Кокса)

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков.

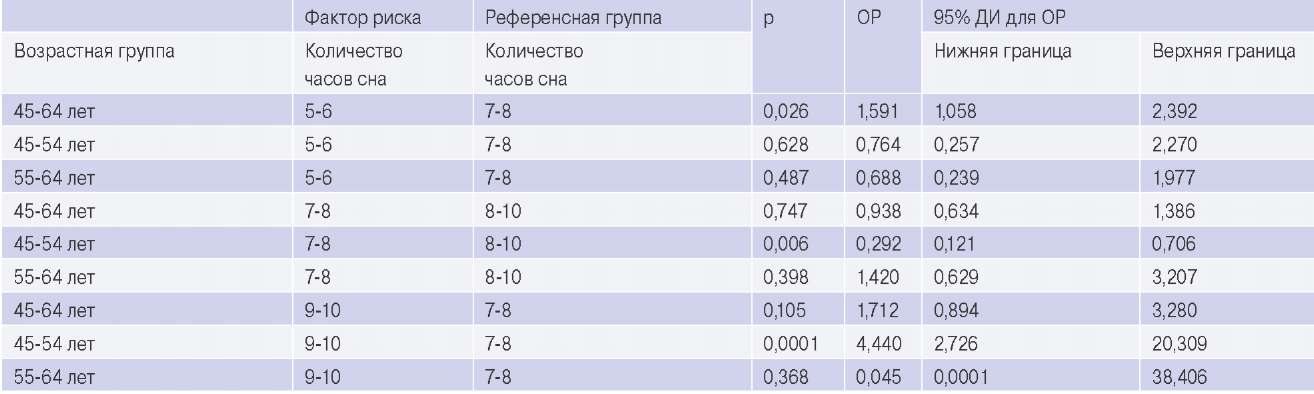

В популяции женщин 45-64 лет, согласно однофакторному регрессионному анализу Кокса, за 14-летний период риск ИМ был выше среди лиц с 5-6 ч сном в 1,591 (95% ДИ 1,058-2,392; p<0,026) в сравнении с женщинами, чей ночной сон составлял 7-8 ч. В группе 45-54 лет риск ИМ был выше среди женщин с 9-10 ч ночным сном в 4,44 (95% ДИ 2,72620,309; p<0,0001) в сравнении с женщинами, у которых продолжительность ночного сна составляла 7-8 ч (табл. 5).

Таблица 5

14-летний риск развития ИМ среди женщин 45-64 лет (IV скрининг), в зависимости от количества часов ночного сна (однофакторная регрессионная модель Кокса)

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков.

Обсуждение

У населения 45-64 лет за период наблюдения с 2003-2005гг по 2015-2018гг число людей, спящих 5 ч и меньше в сут., увеличилось в 1,6 раза среди мужчин и более чем в 2 раза среди женщин. Хотя по нашим данным в основном население тратило на сон от 7 до 8 ч, мы наблюдаем неблагоприятный тренд: за прошедший период снизилось число людей, тратящих на сон рекомендуемые ≥7 ч [1]. Полученный результат характерен не только для нашей популяции, но и имеет общемировой тренд. Например, Yong L, et al. (2016) [12] показали, что хотя почти две трети взрослых в США спят ≥7 ч в сут., приблизительно 83,6 млн взрослых в США спят <7 ч.

Мы установили при проведении сравнительного анализа между двумя возрастными группами населения 45-54 лет и 55-64 лет, на примере IV скрининга, что 5, 7, 8, 9 и 10 ч сон чаще встречался среди лиц в возрасте 55-64 лет, а 6 ч сон — в группе 45-54 лет. Одна из возможных причин преобладание 6 ч сна в группе людей 45-54 лет — это необходимость соответствовать современному образу жизни. Например, короткий сон (<6 ч/ночь) стал все более распространён среди активного трудоспособного населения, работающего на полную ставку. При рассмотрении динамики сна за период с 2003-2005гг по 2015-2018гг было установлено, что независимо от пола и возраста произошел рост 5-6 ч сна в 2015-2018гг, в сравнении с 2003-2005гг, где продолжительность сна была чаще 7-8 ч, что ещё раз подтверждает общемировой тренд [12][13].

Также мы проанализировали как продолжительность ночного сна влияет на его качество. Оказалось, что если в 2003-2005гг лица, кто спал 8 ч в сут., чаще считали, что у них сон “хороший”, то в 2015-2018гг так полагают те, кто спит 7 ч в сут. Неожиданная тенденция оказалась у мужчин: среди тех, кто тратил на сон 6 ч — чаще были ответы, что сон у них “хороший”, а с 7 ч сна — “плохой”. Напротив, сравнительный анализ среди женщин показал, что оценка “сон хороший” была у тех, кто спал 7 ч в сут., а “плохой сон” — 6 ч. Чтобы понять данный факт, мы обратились к монографии Horne JA “Journey through the Science of Sleep” [14], согласно которой возможно следующее объяснение. Для женщин “плохой сон” тесно связан с высоким уровнем психологического стресса и усилением чувства враждебности, депрессии и гнева; и эти чувства не были связаны с одинаковой степенью нарушения сна у мужчин. Одна из основных функций сна — дать мозгу возможность восстановиться. Чем больше человек занимается умственной деятельностью в течение дня, тем больше мозгу нужно времени на его восстановление и, следовательно, нужно больше сна. Женщины, как правило, многозадачны — они делают много дел одновременно и обладают большей нейропластичностью — и поэтому они затрачивают больше умственных сил, чем мужчины. Из-за этого их потребность во сне больше. Мужчине, у которого сложная работа, требующая большого количества принятия решений и нестандартного мышления, может также потребоваться больше сна, чем обычному мужчине, хотя, вероятно, все же не так много, как женщине.

В нашем исследовании за 14-летний период наблюдения риск развития ИМ среди мужчин 45-64 лет почти в 1,7 раз выше, в группе 45-54 лет в 2,4 раза выше, среди тех, кто тратил на сон 5-6 ч, в сравнении с теми, кто спал 7-8 ч. Среди женщин в 45-64 лет риск ИМ был выше среди лиц с 5-6 ч сном почти в 1,6 раз, в сравнении с женщинами, чей ночной сон составлял 7-8 ч. И наибольший риск ИМ был в группе 45-54 лет, риск выше среди женщин с 9-10 ч ночным сном в 4,44 раза в сравнении с женщинами, у которых продолжительность ночного сна составляла 7-8 ч. Наши результаты во многом сходны с результатами, полученными в исследовании MONICA/ KORA Myocardial Infarction Registry (Augsburg, Германия) [15]. За 10-летний период наблюдения, по сравнению с женщинами, спящими 8 ч, отношение рисков (ОР) ИМ среди женщин, спящих ≤5 ч, составил 2,98 (95% ДИ 1,48-6,03), а среди женщин, спящих ≥9 ч, 1,40 (95% ДИ 0,74-2,64). Соответствующее ОР среди мужчин было 1,13 (95% ДИ 0,66-1,92) и 1,07 (95% ДИ 0,75-1,53) [15]. Другое исследование, подтверждающее наши результаты, было проведено Daghlas I, et al. [16], они изучали взаимосвязь между продолжительностью сна и ИМ, учитывая генетический риск заболевания коронарных артерии, а также другие параметры нарушения сна. Оказалось, что по сравнению с лицами, спящими 6-9 ч каждую ночь, у “коротко спящих” людей был на 20% более высокий риск возникновения ИМ с поправкой на несколько переменных (ОР =1,20; 95% ДИ 1,07-1,33), а у “длительно спящих” был на 34% больше риск (ОР =1,34; 95% ДИ 1,13-1,58); ассоциации были независимы от других факторов риска (ФР) нарушения сна. Продолжительность здорового сна снижала риск ИМ даже среди лиц с высокой генетической предрасположенностью к ИМ (ОР =0,82; 95% ДИ 0,68-0,998).

Подытоживая результаты исследования, мы можем заключить, что в нашей популяции наблюдается неблагоприятная динамика — продолжительность сна среди населения 45-64 лет снизилась за период с 2003 по 2018гг как среди мужчин, так и женщин; произошел рост нарушений сна. C точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, продолжительность сна от 7 до 8 ч в сут. может быть оптимальной для здоровья. Однако сон в течение 9 ч или более в сут. может представлять собой полезный диагностический инструмент для выявления субклинической или невыявленной сопутствующей патологии. Люди, сообщающие о том, что они спали ≤5 ч в сут., должны рассматриваться как группа повышенного риска смертности от всех причин [17]; в нашем исследовании “короткая” продолжительность сна явилась потенциальным ФР возникновения ИМ среди мужчин, а “короткий” и “длинный” сон оказался ФР ИМ для женщин (без ишемической болезни сердца, сосудистых заболеваний головного мозга, артериальной гипертензии, сахарного диабета).

На сегодняшний день косвенные данные свидетельствуют о том, что длительная депривация сна может запускать биологические механизмы, способствующие ухудшению состояния здоровья, тогда как длительная продолжительность сна может быть мощным маркером плохого состояния здоровья. Длительность сна следует рассматривать как поведенческий ФР или маркер риска, в значительной степени определяемый окружающей средой и, возможно, поддающийся изменению как с помощью образования и консультирования, так и с помощью мер общественного здравоохранения. Последние будут стремиться к благоприятным изменениям физической и рабочей среды, чтобы обеспечить достаточный сон и избежать привычного и продолжительного лишения сна.

Заключение

- За период с 2003-2005гг (IV скрининг) по 2015-2018гг (VI скрининг) среди населения 45-64 лет снизилось число лиц с 7 ч ночным сном с 44,9% до 31,9% и 8 ч сном с 28,5% до 24,4%; увеличилось число лиц с ≤5 ч сна в сут. с 4,9% до 9,9% и 6 ч с 16,2% до 27,2%; а также число лиц, спящих 9 ч в сут. — с 3,7% до 5,4%.

- В 2003-2005гг (IV скрининг) в возрастной группе 55-64 лет наблюдался чаще сон: 7 ч (45,1%) и 8 ч (29,4%). Напротив, 6 ч сон преобладал в группе лиц 45-54 лет — 18,9%. Достоверных различий между продолжительностью сна и возрастной группой при обследовании на VI скрининге (2015-2018гг) найдено не было. На VI скрининге (2015-2018гг) чаще отвечали, что у них сон “хороший” лица с 7 ч сном — 35,3%; чаще оценивали свой сон как “плохой” женщины с 6 ч сна — 35,7%.

- Риск развития ИМ за 14-летний период у мужчин с 5-6 ч сном был выше в сравнении с мужчинами с 7-8 ч сном: в 45-64 лет — в 1,689 раз, в 45-54 лет — в 2,416 раз.

- Риск развития ИМ за 14-летний период у женщин 45-64 лет был выше среди лиц с 5-6 ч сном в 1,591 раз в сравнении с теми, чей ночной сон составлял 7-8 ч. В 45-54 лет риск ИМ был выше среди женщин с 9-10 ч ночным сном — в 4,44 в сравнении с женщинами, у которых продолжительность ночного сна составляла 7-8 ч.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. UCL department of epidemiology and public health central and eastern Europe research group HAPIEE Study. http://www.ucl.ac.uk/easteurope/hapiee-cohort.htm.

Список литературы

1. Драпкина О.М., Шепель Р.Н. Продолжительность сна: современный взгляд на проблему с позиций кардиолога. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2015;11(4):413-9.

2. Мисникова И.В., Ковалева Ю.А., Губкина В.А. Значение нарушений сна при сахарном диабете. РМЖ. Медицинское обозрение. 2016;1:42-6.

3. Ford E, Cunningham T, Croft J. Trends in Self-Reported Sleep Duration among US Adults from 1985 to 2012. Sleep. 2015;38(5):829-32. doi:10.5665/sleep.4684.

4. Гольская А.И., Мирзоева Р.К., Черник О.В. и др. Нарушение сна и основные причины возникновения инсомнии. Международный научно-исследовательский журнал. 2021;106(4, ч.2):108-12. doi:10.18454/IRJ.2227-6017.

5. Watson NF. Joint consensus statement of the American academy of sleep medicine and sleep research society on the recommended amount of sleep for a healthy adult: methodology and discussion. Sleep. 2015;38(8):1161-83.

6. Basner M, Dinges D. Sleep duration in the United States 2003-2016: first signs of success in the fight against sleep deficiency? Sleeр. 2018;41(4):zsy012. doi:10.1093/sleep/zsy012.

7. MONICA Monograph and Multimedia Sourcebook. Helsinki, 2003 p. 244. ISBN 9241562234.

8. Гафаров В.В., Панов Д.О., Еременко Е.В. и др. Программа ВОЗ “Регистр острого инфаркта миокарда” как основной инструмент в оценке заболеваемости населения инфарктом миокарда и коррекции оказания медицинской помощи заболевшим. Московская медицина. 2019;4(32):54-5.

9. Наследов А.Д. IBM SPSS 20 Statistics и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. Практическое руководство. СПб.: Питер, 2013. с.416. ISBN 978-5-496-00107-6.

10. Pandis N. The chi-square test. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016;150(5):898-9. doi:10.1016/j.ajodo.2016.08.009.

11. Cox DR. Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society Series B. 1972;34:187-220.

12. Liu Y, Wheaton AG, Chapman DP, et al. Prevalence of Healthy Sleep Duration Among Adults — United States, 2014 MMWR. Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(6):137-41. doi:10.15585/mmwr.mm6506a1.

13. Бочкарёв М.В., Коростовцева Л.С., Свиряев Ю.В. Продолжительность и качество сна — есть ли связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Артериальная гипертензия. 2014;20(5):450-61.

14. Horne J. Review of Sleepfaring: A Journey Through the Science of SleepSleep. 2007;30(8):1063.

15. Meisinger C, Heier M, Löwel H, et al. Sleep Duration and Sleep Complaints and Risk of Myocardial Infarction in Middle-Aged Men and Women From the General Population: The MONICA/KORA Augsburg Cohort Study. Sleep. 2007;30(9):1121-7. doi:10.1093/sleep/30.9.1121.

16. Daghlas I, Dashti HS, Lane J, et al. Sleep Duration and Myocardial Infarction. JAC. 2019;74(10):1304-14. doi:10.1016/j.jacc.2019.07.022.

17. Cappuccio FP, D’Elia L, Pasquale S, et al. Sleep Duration and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. Sleep. 2010;33(5): 585-92. doi:10.1093/sleep/33.5.585.

Об авторах

В. В. ГафаровРоссия

Гафаров Валерий Васильевич — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель лаборатории психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний

Новосибирск

Конфликт интересов:

нет

Е. А. Громова

Россия

Громова Елена Алексеевна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний

Новосибирск

Конфликт интересов:

нет

Д. О. Панов

Россия

Панов Дмитрий Олегович — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний

Новосибирск

Конфликт интересов:

нет

И. В. Гагулин

Россия

Гагулин Игорь Вячеславович — старший научный сотрудник лаборатории психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний

Новосибирск

Конфликт интересов:

нет

А. В. Гафарова

Россия

Гафарова Альмира Валерьевна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний

Новосибирск

Конфликт интересов:

нет

Рецензия

Для цитирования:

Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Гафарова А.В. Динамика продолжительности сна (2003-2018гг) и риск возникновения инфаркта миокарда в открытой популяции 45-64 лет в России/Сибири. Российский кардиологический журнал. 2022;27(5):4943. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4943

For citation:

Gafarov V.V., Gromova E.A., Panov D.O., Gagulin I.V., Gafarova A.V. Dynamics of sleep duration (2003-2018) and the risk of myocardial infarction in an open population aged 45-64 years in Russia/Siberia. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(5):4943. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4943

JATS XML