ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Что известно о предмете исследования?

- У лиц с ожирением циркулирующие уровни интерлейкина-6 (ИЛ-6) выше, чем у лиц без ожирения.

Что добавляют результаты исследования?

- Выявлено, что при острой декомпенсации сердечной недостаточности увеличение индекса массы тела (ИМТ) сопровождается понижением сывороточных уровней ИЛ-6.

- У пациентов с хронической сердечной недостаточностью, находящихся в стабильном состоянии, ассоциации между уровнями ИЛ-6 и ИМТ не выявлено.

Цель. Оценить уровни интерлейкина‑6 (ИЛ‑6) у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности (ОДСН) в зависимости от индекса массы тела (ИМТ).

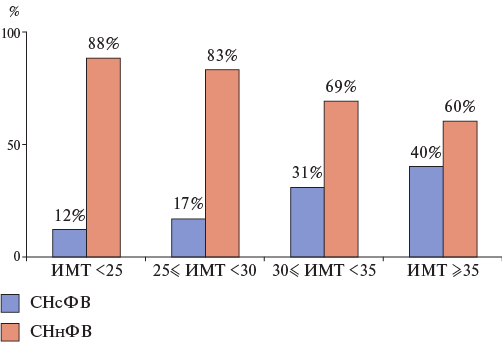

Материал и методы. В исследование включены 110 пациентов с ОДСН, разделенных на группы в зависимости от ИМТ. В первую группу с ИМТ <25 кг/м2 вошли 17 пациентов, во вторую с 25≤ ИМТ<30 кг/м2 — 29 пациентов, в третью с 30≤ ИМТ <35 кг/м2 — 33 пациента, в четвертую с ИМТ ≥35 кг/м2 — 31 пациент. Пациентам проводили стандартные общеклинические и биохимические исследования. Уровни ИЛ‑6 определяли с помощью моноклональных антител. Через 1 год наблюдения у всех пациентов клиническое состояние оценивалось как стабильное.

Результаты. Уровни ИЛ‑6 у пациентов ОДСН снижались по мере увеличения ИМТ. Наибольшие значения ИЛ‑6 были у пациентов 1 группы (14,61 [8,65;21,14] пг/мл), а наименьшие — у пациентов 4 группы (6,34 [3,61;10,17] пг/мл). При увеличении ИМТ в группах возрастал процент пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (от 12% в 1 группе до 40% в 4 группе). В стабильном состоянии уровни ИЛ‑6 мало различались между группами и были ниже, чем при ОДСН. Выявлена отрицательная зависимость между уровнями ИЛ‑6 и ИМТ (r=‑0,265, p=0,006), ИЛ‑6 и фракцией выброса левого желудочка (r=‑0,201, p=0,04), а также между концентрациями BNP и ИМТ (r=‑0,486, p<0,001) у пациентов с ОДСН.

Заключение. У пациентов с ОДСН повышение ИМТ сопровождается уменьшением циркулирующих уровней ИЛ‑6, что может свидетельствовать о различиях в механизмах воспалительного ответа у пациентов с нормальной массой тела и ожирением. Дальнейшие исследования позволят разработать новые персонализированные подходы к лечению сердечной недостаточности у пациентов с избыточным весом и ожирением.

- Для оценки прогноза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) пожилого и старческого возраста изучалась роль гепсидина как маркера, участвующего в патогенезе как анемии, так и воспаления, которые часто сопровождают течение ХСН у этих пациентов вследствие высокой коморбидности.

- Выявленная U-образная связь гепсидина с риском смерти у пациентов пожилого и старческого возраста с ХСН, анемией и воспалительным синдромом подразумевает неблагоприятный прогноз как при низких (3,05-10,33 нг/мл), так и при повышенных уровнях гепсидина (25,81-70,71 нг/мл), в связи с чем для оценки прогноза целесообразно определять, помимо N-концевого промозгового натрийуретического пептида, уровни гепсидина.

Цель. Изучить роль гепсидина в оценке прогноза у пациентов пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и анемией.

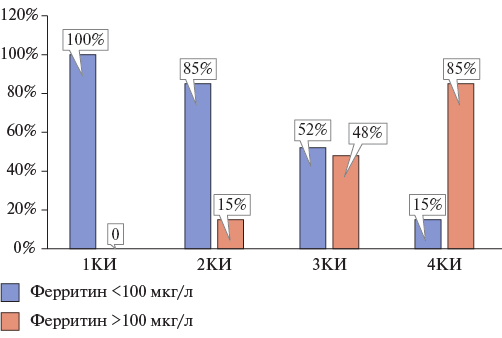

Материал и методы. В исследование включили 105 пациентов от 65 до 90 лет с ХСН II‑IV функционального класса (NYHA) ишемической этиологии с анемией. У пациентов однократно при поступлении исследовали уровни гепсидина и N‑концевого промозгового натрийуретического пептида (NT‑proBNP). Наблюдали пациентов до наступления первичной конечной точки — смерти от сердечно‑сосудистых и не сердечно‑сосудистых причин до 24 мес. Для оценки влияния уровней гепсидина на риск смерти пациентов стратифицировали по квартильным интервалам (КИ) уровней гепсидина. В каждом КИ пациентов разделили на 2 группы: с абсолютным и функциональным дефицитом железа. Для оценки влияния уровней гепсидина на риск смерти использовали регрессионный анализ пропорциональных рисков Кокса.

Результаты. У пациентов с ХСН и анемией уровни гепсидина значимо различались между 1КИ и 4КИ (р<0,001). Выявлено, что выраженность абсолютного дефицита железа уменьшалась от 1КИ к 4КИ, а выраженность системной воспалительной реакции, напротив, возрастала от 1КИ к 4КИ. За первые 6 мес. наблюдения выявлена самая высокая смертность у пациентов 1КИ (40%), а за 24 мес. — у пациентов 4КИ (77%). Регрессионный анализ выявил значимое влияние на риск смерти низких уровней гепсидина (3,05‑10,33 нг/мл) у пациентов 1КИ в модели 1 (отношение рисков (ОР) 1,661 (95% доверительный интервал (ДИ): 1,198‑2,303), р=0,002), в модели 2 (ОР 1,911 (95% ДИ: 1,350‑2,705), р<0,001), а также тенденцию к значимому влиянию на риск смерти повышенных уровней гепсидина (25,81‑70,71 нг/мл) у пациентов 4КИ в модели 1 (ОР 1,044 (95% ДИ: 0,997‑1,099), р=0,070), a в модели 2 — значимых влияний на риск смерти не выявлено (ОР 1,036 (95% ДИ: 0,989‑1,086), р=0,135). Зависимость между гепсидином и риском смерти имела вид U‑образной кривой в обеих моделях.

Заключение. Для оценки прогноза у пациентов пожилого и старческого возраста с ХСН и анемией, с учетом выявленного влияния на риск смерти как низких, так и повышенных уровней гепсидина, помимо общепринятого биомаркера — NT‑proBNP целесообразно определение уровней гепсидина.

- При ишемическом инсульте (ИИ) наблюдается высокая частота венозных тромбоэмболий (ВТЭ) (49%) у маломобильных пациентов (RMI ≤3).

- ВТЭ при ИИ можно разделить на "ранние" (3±1 сут.) и "поздние" (10±1 сут. госпитализации).

- Выявление предикторов "ранних" и "поздних" тромбозов позволяет определить показания к назначению антикоагулянтов для профилактики ВТЭ у больных ИИ.

Цель. Выявить предикторы развития венозных тромбоэмболий (ВТЭ) у больных ишемическим инсультом (ИИ).

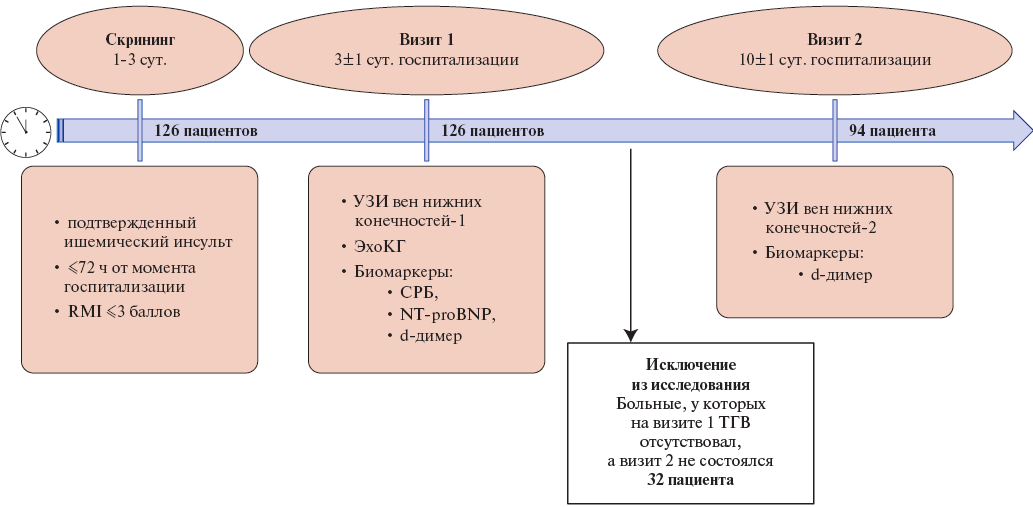

Материал и методы. Проведено одноцентровое проспективное исследование. Критерии включения: 1) наличие ИИ, подтвержденного данными нейровизуализации, 2) длительность госпитализации на момент включения ≤72 ч, 3) индекс мобильности Rivermead Mobility Index (RMI) ≤3 баллов. Скринированы 126 пациентов. Исследование подразумевало 2 визита: на 3±1 сут. госпитализации и 10±1 сут. госпитализации. Из исследования исключались пациенты без выявленного тромбоза глубоких вен (ТГВ) на первом визите, у которых второй визит не состоялся. Исследуемую группу составили 94 пациента. На визитах выполнялись ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и сердца, исследование биомаркеров, при выявлении ТГВ проводилась компьютерная томография‑ангиопульмонография.

Результаты. Всего в исследованной группе больных ИИ выявлено 46 случаев ТГВ (49%), из них 26 "ранних" тромбозов (ТГВ на визите 1) и 20 "поздних" тромбозов (ТГВ диагностирован на визите 2). Предикторами "ранних" тромбозов являются уровень лейкоцитов крови при поступлении >10,6 (отношение шансов (ОШ) 3,58, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,12‑11,39, p=0,028) и количество баллов по шкале Padua >5 (ОШ 5,14, 95% ДИ: 1,62‑16,29, p=0,005). В качестве предикторов "поздних" тромбозов предлагаются — уровень d‑димера на 3 сут. ≥3‑кратного превышения верхней границы референсного интервала (ОШ 26,6, 95% ДИ: 3,0‑232,9, p=0,004) и отношение скоростей кровотока на передней большеберцовой вене (ПББВ) со стороны поражения к противоположной стороне ≤0,90 (ОШ 4,1, 95% ДИ: 1,1‑15,4, p=0,039).

Заключение. При ИИ наблюдается высокая частота ВТЭ (49%) среди маломобильных больных (RMI ≤3). Тромбозы можно разделить на "ранние" (3±1 сут.) и "поздние" (10±1 сут. госпитализации). Предикторами "ранних" тромбозов являются 1) количество баллов по Padua >5 и 2) лейкоциты при поступлении >10,6*109. Предикторами "поздних" тромбозов являются 1) 3‑кратное повышение верхнего референса уровня d‑димера и 2) отношение скоростей кровотока на ПББВ со стороны поражения к противоположной стороне ≤0,90 на 3±1 сут. госпитализации.

- Наиболее высоким предиктивным потенциалом для прогнозирования "новой" фибрилляции предсердий (ФП) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) обладают: соотношение нейтрофилов к эозинофилам, класс острой сердечной недостаточности по Т. Killip, скорость оседания эритроцитов, индекс системного воспалительного ответа.

- Электрокардиографические и эхокардиографические показатели в изолированной форме имели меньшую прогностическую ценность.

- Структура лучшей прогностической модели "новой" ФП у больных ИМпST после ЧКВ, разработанной на основе многофакторной логистической регрессии, включала 9 предикторов в категориальной форме.

Цель. Сравнительная оценка предиктивного потенциала электрокардиографических, эхокардиографических и гематологических показателей для прогнозирования "новой" фибрилляции предсердий (ФП) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и разработка новых прогностических моделей на основе методов машинного обучения.

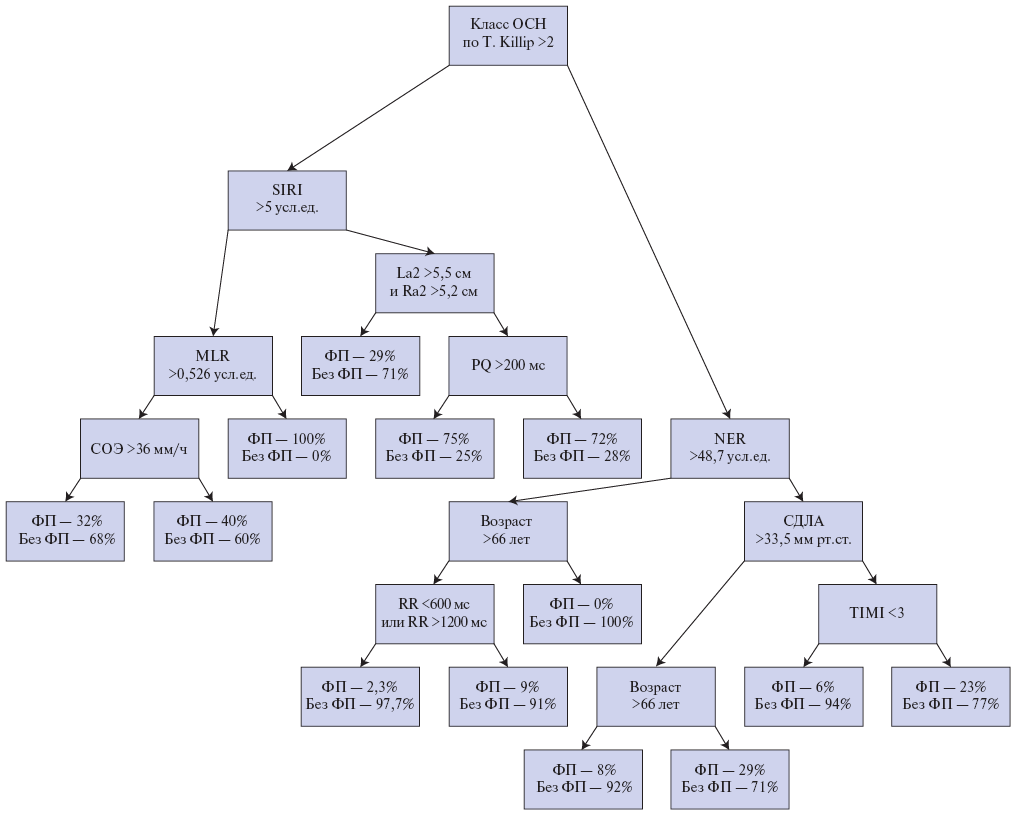

Материал и методы. Проведено одноцентровое проспективное исследование, в рамках которого анализировали данные 733 больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Было выделено 2 группы лиц, в первую из которых вошли 57 (7,8%) пациентов с впервые зарегистрированной ФП в послеоперационном периоде ЧКВ, а во вторую — 676 (92,2%) больных без нарушения сердечного ритма. Для прогнозирования ФП использовали методы однофакторной и многофакторной логистической регрессии, деревья решений, градиентный бустинг CatBoost.

Результаты. Сравнительный анализ электрокардиографии, эхокардиографии, гематологических и клинических показателей демонстрировал, что наиболее высоким предиктивным потенциалом обладают соотношение нейтрофилов к эозинофилам (NER) >48,7 усл.ед. (отношение шансов (ОШ) 7,1), класс острой сердечной недостаточности по Т. Killip >2 (ОШ 4,44), скорость оседания эритроцитов >36 мм/ч (ОШ 4) и индекс системного воспалительного ответа (SIRI) >5 усл.ед. (ОШ 3,8). Лучшая прогностическая модель "новой" ФП после ЧКВ (AUC=0,806) включала в свою структуру 9 категориальных предикторов: NER >48,7 усл.ед., SIRI >5 усл.ед., скорость оседания эритроцитов >36 мм/ч, PQ >200 мс, 600 мс< RR >1200 мс, систолическое давление в легочной артерии >33,5 мм рт.ст., возраст >66 лет, TIMI <3 и класс острой сердечной недостаточности по Т. Killip >2.

Заключение. Повышение точности прогноза "новой" ФП после ЧКВ может быть достигнуто за счет расширения спектра потенциальных предикторов и использования современных технологий объяснимого искусственного интеллекта.

- Недостаточно исследований, посвященных изучению целесообразности применения мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий (МСКТ КА) у пациентов с острым коронарным синдромом, имеющих в анамнезе стентирование и/или коронарное шунтирование.

- Проведение МСКТ КА у пациентов с острым коронарным синдромом невысокого риска, имеющих в анамнезе чрескожное коронарное вмешательство и/или коронарное шунтирование, позволяет избежать проведения инвазивной коронарной ангиографии у 75% пациентов.

- МСКТ КА является надежным методом оценки состояния коронарных шунтов.

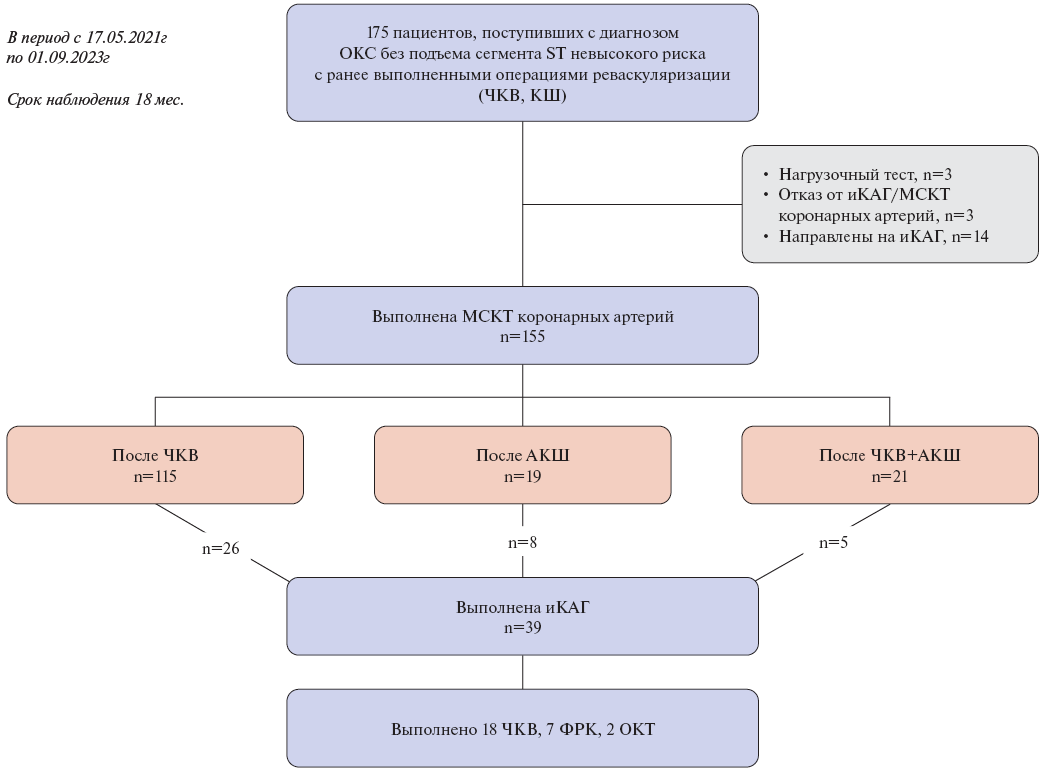

Цель. Оценить стратегию использования мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий (МСКТ КА) при подозрении на острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) у пациентов с ранее выполненным чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) или коронарным шунтированием (КШ).

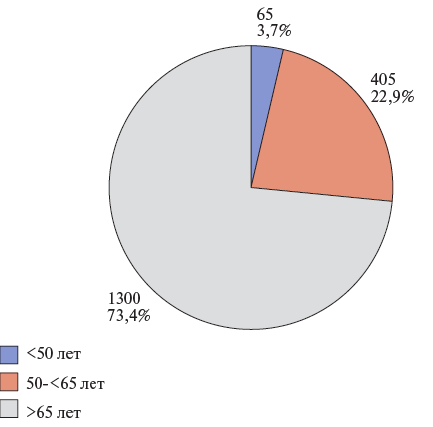

Материал и методы. В исследование было включено 155 пациентов с ранее перенесенными ЧКВ или КШ (муж. 57,4%, средний возраст 65,1±9,2 лет) с ОКСбпST невысокого риска, которым была выполнена МСКТ КА.

Результаты. Из 155 пациентов по результатам МСКТ КА каждый четвертый пациент, а именно 39 пациентов (25,2%), были направлены на инвазивную коронарную ангиографию (иКАГ). Среди них 26 пациентов имели ЧКВ в анамнезе, 8 пациентам выполняли КШ и еще 5 пациентов подвергались обоим вмешательствам. Пациенты, которым было показано выполнение иКАГ, имели более высокие значения индекса коронарного кальция по сравнению с пациентами, которым иКАГ не выполнялась: Ме 268,0 (78,5;714,0) против Ме 163,5 (18,0;404,0), р=0,02. Положительная предсказательная ценность МСКТ КА в диагностике поражения стента составила 66,7%, отрицательная — 92,2%, в диагностике поражения шунта 100% и 100%, соответственно.

Заключение. Проведение МСКТ КА у пациентов с ОКСбпST невысокого риска, имеющих в анамнезе ЧКВ и/или КШ, позволяет избежать проведения иКАГ у 75% пациентов. МСКТ КА является надежным методом оценки состояния коронарных шунтов. Вместе с тем оценка проходимости стентов с помощью МСКТ КА является более сложной задачей.

- У пациентов группы с единым устьем для брахиоцефального ствола и левой общей сонной артерией относительно пациентов с нормальной анатомией сосуда группы наблюдается: укорочение тубулярной части восходящей аорты, удлинение корня и дуги аорты, преобладает I тип дуги и реже наблюдается III тип дуги аорты.

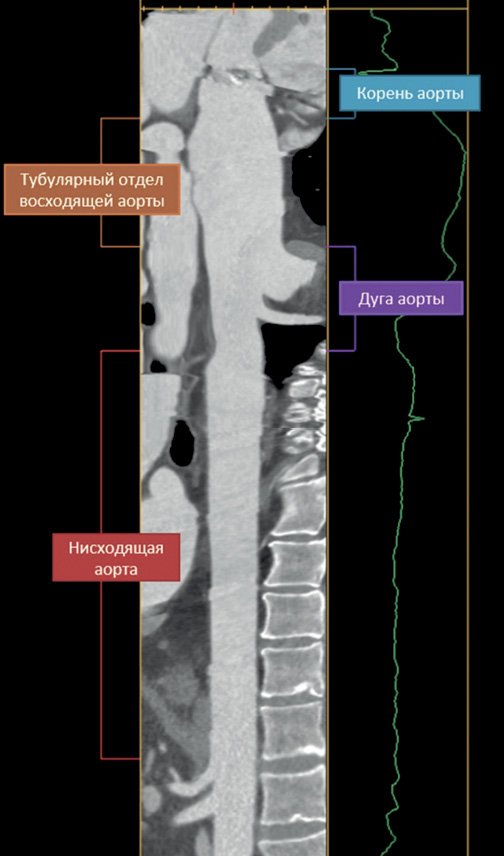

Цель. Анализ геометрических параметров грудной аорты у пациентов с аневризмой восходящего отдела в сочетании с нормальной или вариантной анатомией брахиоцефального ствола (БЦС).

Материал и методы. В исследование включено 72 пациента с несиндромными аневризмами восходящей аорты, которые разделены на 2 группы в зависимости от анатомии БЦС: пациенты с единым устьем для БЦС и левой общей сонной артерией (CILCA, n=28) и пациенты с нормальной анатомией сосуда (No CILCA, n=44). На основании данных мультиспиральной компьютерной томографии у всех пациентов проанализированы геометрические особенности восходящего отдела и дуги аорты.

Результаты. По результатам анализа в группах No CILCA и CILCA дополнительно к аневризме тубулярного отдела восходящей аорты отмечена дилатация корня аорты без статистически значимых межгрупповых различий. Длина восходящей аорты в группе No CILCA составила 113 [89; 144] мм vs 108 [63; 143] мм в группе CILCA (p=0,021). При этом длина тубулярного отдела восходящей аорты в группах No CILCA и CILCA составила 86 [63; 123] мм и 82 [40; 103] мм, соответственно (p=0,018). Относительно пациентов группы CILCA у пациентов с нормальной анатомией БЦС чаще диагностировали III тип дуги аорты (27,3% vs 3,6%, p=0,017) и реже I тип дуги аорты (63,6% vs 89,3%, p=0,036).

Заключение. Вариантная анатомия БЦС ("бычья дуга") у пациентов с аневризмой восходящей аорты не обладает негативным профилем в отношении геометрических характеристик грудной аорты по сравнению с пациентами с нормальной анатомией БЦС.

- Отягощенная наследственность является значимым фактором риска развития рестеноза.

- Рестеноз значительно чаще развивается у мужчин.

- Аполипопротеин А1 обладает кардиопротективным эффектом. У пациентов с рестенозом выявлено значимое его снижение.

- Значимое повышение уровня аланинаминотрансферазы у пациентов с рестенозом может быть фактором риска развития рестеноза.

Цель. Исследование факторов риска рестенозирования коронарных артерий в ретроспективном (выявление пациентов с рестенозом) и проспективном (анализ биомаркеров) исследовании.

Материал и методы. При наблюдении были определены пациенты с коронарным стенозом в течение 7 лет после первичной установки стента. У 181 пациента, из которых 67 — с коронарным рестенозом и 114 — без него, был исследован клинико-демографический и сывороточный биомаркерный профили пациентов.

Результаты. Частота коронарного рестеноза была значительно чаще у мужчин (82,1% и 69,3%, p=0,047). Для балансирования групп по полу был использован Propensity Score Matching и в результате для группы рестеноза была показана более высокая наследственная предрасположенность по сердечнососудистым заболеваниям (p=0,024), синусовый ритм (p=0,020), низкий сывороточный уровень аполипопротеина А1 (p=0,048) и высокий уровень аланинаминотрансферазы (p=0,023).

Заключение. Для рестенозов коронарных артерий был характерен мужской пол, синусовый ритм, наследственная предрасположенность, повышение аланинаминотрансферазы и снижение аполипопротеина А1.

КАРДИОХИРУРГИЯ

- Сердечно-сосудистые заболевания и рак остаются основными причинами госпитализации и смертности во всем мире. В ряде случаев оба заболевания встречаются у одного человека и требуют оперативного вмешательства.

- Во всем мире не определена хирургическая тактика ведения пациентов с сочетанием гемодинамически значимого атеросклероза коронарных артерий и образованием легкого.

- Результаты нашего исследования важны для практикующего хирурга и кардиолога, поскольку они улучшат его процесс принятия решения о типе реваскуляризации миокарда у пациента с образованием легкого.

Цель. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных с новообразованиями лёгкого с сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС), потребовавшей реваскуляризация миокарда, с реваскуляризированными пациентами без образования в легком.

Материал и методы. В работу вошло изучение результатов обследования, лечения и наблюдения за 30345 пациентами, прооперированными в плановом порядке в ГБУЗ "Научно-исследовательском институте — Краевой клинической больнице № 1 им. проф. С. В. Очаповского" в период с 01.01.2015 по 01.06.2024. Из них 21909 пациентов имели диагноз стабильной ИБС в возрасте от 28 до 90 лет (средний возраст больных составил 64,1±12,4 года) и 9426 была выполнена реваскуляризация миокарда методом аортокоронарного шунтирования (АКШ). Было сформировано 2 группы пациентов: группа А — пациенты с ИБС и верифицированным по данным компьютерной томографии органов грудной клетки новообразованием легкого, которым выполнено симультанное оперативное вмешательство (АКШ + резекция легкого) (71 человек); группа Б — пациенты с ИБС без опухоли легкого, которым выполнено изолированно АКШ, выбранная при помощи генератора случайных чисел в связи с многочисленностью исходной когорты (154 пациента).

Результаты. У пациентов из группы А чаще наблюдались внутригоспитальные осложнения (острая сердечная недостаточность 6,86% vs 2,6%, р=0,02; нарушения ритма сердца по типу фибрилляции предсердий 15,49% vs 4,55%, р=0,005; пневмония 16,9% vs 4,55%, р=0,002; тромбоз шунтов 2,82% vs 0%, р=0,04; сепсис 8,45% vs 1,3%, р=0,007), что закономерно привело к увеличению длительности пребывая в стационаре (15,06±8,69 vs 9,36±8,26 дней, р<0,001). В группе А умерло на госпитальном этапе наблюдения 2 пациента по причине тромбоза шунта, а в группе Б не умер ни один пациент, однако данный показатель не достиг статистической значимости (р=0,06). В отдаленном периоде наблюдения (6 мес. — 6 лет) выявлена высокая летальность у пациентов из группы А по причине прогрессирования онкологического процесса, тогда как сердечно-сосудистая смертность и ишемические события были сопоставимы в обеих группах. Кроме того, прогноз пациентов зависел от гистологической характеристики опухоли и, предсказуемо, лучшая долгосрочная выживаемость была у пациентов с доброкачественными новообразованиями легких, а также с аденокарциномой легкого.

Заключение. Наши результаты имеют важные последствия для практикующего хирурга, поскольку они улучшат его процесс принятия решения о типе реваскуляризации. Однако необходимы дальнейшие исследования факторов, лежащих в основе принятия решения о проведении АКШ у онкологических больных, влияния восприятия прогноза рака пациентом и врачом и факторов, связанных с выживаемостью после АКШ среди онкологических больных.

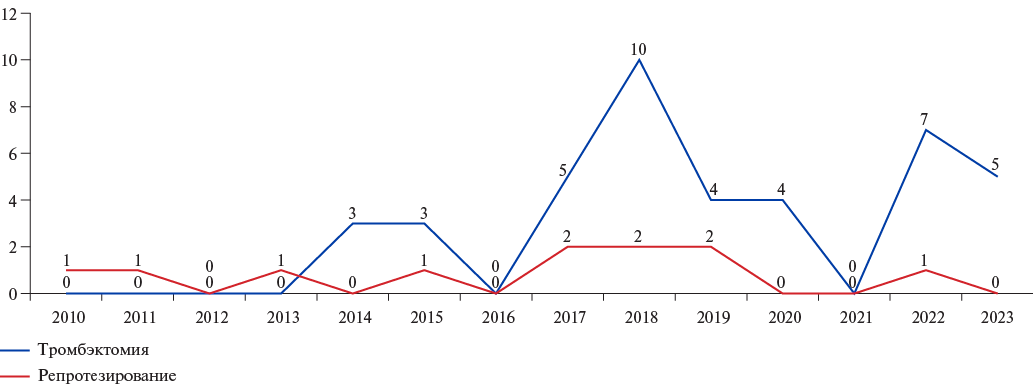

- Погрешности в антикоагулянтной терапии являются основной причиной тромбоза искусственного клапана сердца.

- Результаты тромбэктомии сопоставимы с результатами репротезирования.

- Выполнение тромбэктомии можно рассматривать как операцию выбора у пациентов с высоким хирургическим риском.

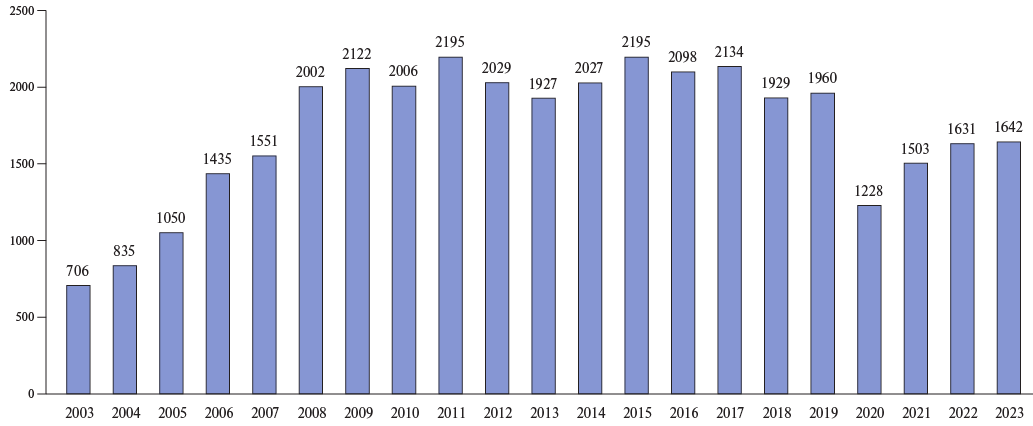

Цель. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения обструктивного тромбоза протеза аортального клапана (АК).

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт больных с диагнозом тромбоз протеза АК за период с 2010 по 2023гг. В послеоперационном периоде у 49 пациентов был диагностирован тромбоз протезированного АК и выполнена повторная операция. Хранение и подсчет всех данных производился в SPSS 26 (2019г) и MS Excel, Word 2016г. Данные выражаются как средние значения, стандартные отклонения или медианы. Одномерный анализ проводился с использованием t-критерия Стьюдента для параметрических данных. Для непараметрических данных критерий Крускала-Уоллиса. Анализ выживаемости проводили с использованием метода Каплана-Мейера.

Результаты. Время искусственного кровообращения и время пережатия аорты при проведении тромбэктомии было достоверно ниже, чем у пациентов с репротезированием (84,5±65,1 мин, 130,6±36,3 мин, P<0,05 и 37,2±14,2 мин, 93,7±23,1 мин, P<0,05, соответственно). Среднее время нахождения в отделении реанимации при тромбэктомии составило 2,68±1,6 дня, при репротезировании 6,8±6,4 дня (P>0,05). В раннем и позднем послеоперационном периоде не выявлено различий в показателях максимального и среднего трансаортального градиентов у пациентов в обеих группах. Госпитальная летальность составила 14,3% (n=7). Операционная летальность составила 4,1% (n=2). Госпитальная летальность была выше в группе тромбэктомии, однако различия не были достоверными. Пятилетняя выживаемость при репротезировании АК составила 82%, в группе тромбэктомии — 70% с учетом госпитальной летальности.

Заключение. Результаты тромбэктомии протеза АК в раннем и позднем периоде сопоставимы с результатами репротезирования АК. Тромбэктомия представляет собой более быстрый и простой хирургический метод восстановления функции искусственного клапана сердца, по сравнению с его репротезированием. Выбор тактики хирургического вмешательства должен основываться на интраоперационной оценке клапана.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- Пожилые пациенты старше 75 лет с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) характеризуются более высоким риском летальности и геморрагических осложнений.

- Анализ данных ФРИДОМ-регистра, включавший более 6 тыс. пациентов с ОИМпST старше 75 лет, показал, что неиммуногенная стафилокиназа обладает высоким профилем безопасности у пожилых пациентов.

- При применении неиммуногенной стафилокиназы частота больших кровотечений не превышает 1,5%, внутричерепных кровоизлияний и переливаний крови — 1,2%, при этом частота возникновения геморрагических осложнений у пациентов старше 75 лет достоверно не отличается от таковой у пациентов до 75 лет. Эффективность тромболизиса по данным электрокардиографии составила 65%.

- Неиммуногенная стафилокиназа является предпочтительным препаратом для проведения догоспитального тромболизиса благодаря удобству применения в единой дозе 15 мг однократно болюсно вне зависимости от массы тела пациента и высокому профилю безопасности, в т.ч. у пожилых пациентов.

Цель. Оценить безопасность реперфузионной терапии с использованием неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) старше 75 лет в реальной клинической практике.

Материал и методы. ФРИДОМ-Регистр – многоцентровое проспективное неинтервенционное наблюдательное исследование. В регистр включались пациенты с установленным диагнозом ОИМпST, получившие реперфузионную терапию неиммуногенной стафилокиназой (Фортелизин®, ООО «СуперГен», Россия) в дозе 15 мг болюсно или болюсно-инфузионно. Критериями безопасности являлись смертность от всех причин в период госпитализации, количество больших кровотечений, а также совокупность основных нежелательных сердечно-сосудистых и церебральных явлений (MACСE). Количество и тяжесть кровотечений определялись по классификации BARC. Критерием эффективности реперфузионной терапии являлось восстановление коронарного кровотока по данным электрокардиографии через 90 мин. Исследование проводилось в соответствии с нормами Хельсинкской декларации и Правилами надлежащей клинической практики.

Результаты. Мониторинг применения неиммуногенной стафилокиназы при ОИМпST с 01.06.2013 по 14.01.2025 охватил более 50 тыс. пациентов. 16% пациентов (n=6180) были старше 75 лет, медианный возраст в этой подгруппе пациентов составил 80 (77-83) лет. 91% пациентов получили тромболизис на догоспитальном этапе. По данным электрокардиографии, реперфузия в течении 90 мин в подгруппе пациентов старше 75 лет была достигнута у 65% пациентов, что сопоставимо с подгруппой пациентов до 75 лет (70%) (р=0,81).

В подгруппе пациентов старше 75 лет показатель MACСE составил 31,9%, у пациентов до 75 лет – 21,8% (р=0,001). В подгруппе пациентов старше 75 лет по сравнению с подгруппой пациентов до 75 лет была статистически значимо выше смертность на догоспитальном этапе (1,7% vs 1,1%, р=0,03), госпитальная летальность (5,6% vs 2,3%, р=0,001), частота кардиогенного шока (6,9% vs 5,0%, р=0,01), а также утяжеление СН (5,4% vs 3,2%, р=0,03).

Частота внутричерепных кровоизлияний у пациентов старше 75 лет не имела достоверных различий по сравнению с подгруппой пациентов до 75 лет (1,2% vs 1,1%, р=0,96). Количество больших кровотечений у пациентов старше 75 лет составило 1,5% в сравнении с 1,2% в подгруппе пациентов до 75 лет (р=0,74), переливаний крови – 1,2% vs 1,0% (р=0,83); количество малых кровотечений – 5,3% vs 5,0% (р=0,76). Таким образом, доказана безопасность неиммуногенной стафилокиназы у пациентов с ОИМпST старше 75 лет.

Заключение. Учитывая удобство применения неиммуногенной стафилокиназы в единой дозе 15 мг однократно болюсно вне зависимости от массы тела пациента и высокий профиль безопасности, в том числе у пожилых пациентов старше 75 лет, неиммуногенная стафилокиназа является предпочтительным препаратом для проведения догоспитального тромболизиса.

Цель. В условиях реальной клинической практики оценить эффективность лечения фиксированной комбинацией (ФК) индапамида/амлодипина у амбулаторных пациентов старше 55 лет с неконтролируемой изолированной систолической артериальной гипертонией (ИСАГ).

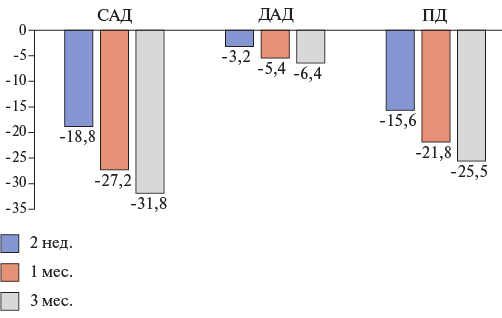

Материал и методы. Ретроспективный анализ данных участников многоцентрового наблюдательного открытого исследования АРБАЛЕТ, проведенного в России среди пациентов с артериальной гипертонией 1-2 степени, ранее не получавших антигипертензивную терапию, либо с отсутствием контроля артериального давления (АД) на принимаемых препаратах. Эффективность ФК индапамида/амлодипина оценивалась по изменению уровня офисного систолического АД (САД) и скорости достижения целевого уровня САД (<140 мм рт.ст.) через 2 нед., 1 мес. и 3 мес. в четырех возрастных группах: 55-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет и 80 лет и старше.

Результаты. В исследовании АРБАЛЕТ приняли участие 2217 пациентов, из которых 626 имели ИСАГ и были включены в данный дополнительный анализ (средний возраст 66,1±7,8 года; 165 мужчин [26,4%]). Целевое САД <140 мм рт.ст. было достигнуто у 43%, 75% и 93% пациентов через 2 нед., 1 и 3 мес., соответственно. По сравнению с исходным уровнем САД снизилось на 18,8±10,5 мм рт.ст., 27,2±10,6 мм рт.ст. и 31,8±9,9 мм рт.ст. через 2 нед., 1 и 3 мес., соответственно. Снижение САД через 3 мес. по сравнению с исходным уровнем в подгруппах 55-60 лет, 60-69 лет, 70-79 лет и ≥80 лет составило, соответственно 30,3±9,4 мм рт.ст., 32,4±9,7 мм рт.ст., 32,5±10,7, и 28,9±9,6 мм рт.ст., соответственно.

Заключение. Прием ФК индапамида и амлодипина ассоциирован со значимым снижением САД и высокой частотой достижения целевого АД у пациентов с ИСАГ старше 55 лет, получавших лечение в условиях реальной клинической практики.

- Транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия (ATTR-КМП) часто остается нераспознанной причиной сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

- Три и более возможных признака наличия ATTR-КМП присутствует у >70% пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса.

- С целью улучшения диагностики ATTR-КМП необходимо повысить уровень осведомленности практикующих врачей о клинических проявлениях заболевания ("красных флагах"), существующих калькуляторах для оценки его вероятности, современных методах диагностики и лечения.

Цель. Оценить распространенность клинических признаков транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии (ATTR-КМП), дополнительно проанализировав демографические и клинические характеристики пациентов, включая результаты проведенных в данной выборке инструментальных исследований, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) в Российской Федерации по данным исследования в рутинной клинической практике.

Материал и методы. В рамках ретроспективной части исследования проанализированы данные пациентов с ХСНсФВ, ранее включенных в проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование сердечной недостаточности в исследовательских центрах, обладавших возможностью проведения обследования для диагностики ATTR-КМП. Проводился учет симптомов и признаков, ассоциированных с высокой вероятностью наличия ATTR-КМП («красных флагов») на основании медицинского анамнеза и результатов лабораторно-инструментальных исследований. По итогам промежуточного анализа (n=1770, 29,5% от запланированного количества пациентов) было принято решение о преждевременном прекращении исследования и нецелесообразности проведения проспективного этапа, предусматривавшего верификацию диагноза ATTR-КМП у пациентов с высоком риском ее наличия.

Результаты. Средний возраст включенных пациентов составил 69,7±10,0 лет, 55,8% (n=988) из них – женщины. Измерение толщины задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) было проведено у 1704 (96,3%) пациентов; указанный параметр превышал 12 мм в 287 (16,8%) случаях. Возможные признаки наличия ATTR-КМП выявлены у 1702 (96,2%) участников. Три и более возможных признака наличия ATTR-КМП обнаружены у 1262 (71,3%) пациентов в общей популяции. Среди пациентов с доступными результатами измерения ЗСЛЖ 219 (76,3%) участников с утолщением ЗСЛЖ >12 мм имели ≥3 возможных признака наличия ATTR-КМП. При использовании калькулятора риска лишь у 117 (7,33%) пациентов имелся высокая вероятность данного заболевания.

Заключение. Более чем две трети пациентов с ХСНcФВ имеют несколько клинических признаков, ассоциированных с высоким риском наличия ATTR-КМП. Около 7% пациентов, отобранных с помощью калькулятора риска, могут являться первоочередными кандидатами для обследования с целью верификации диагноза. При этом определение оптимального алгоритма диагностики ATTR-КМП требует дальнейшего изучения.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Шестого декабря 2024г в Санкт-Петербурге прошло заседание совета экспертов, посвященное проблеме диагностики и лечения резистентной артериальной гипертензии (АГ). Значимость своевременного выявления и лечения пациентов с резистентной АГ определяется более высоким риском развития инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смертности по сравнению с пациентами с неконтролируемой АГ. С точки зрения перспектив терапии резистентной АГ эксперты обсудили имеющуюся доказательную базу применения нового класса ингибиторов альдостеронсинтазы, в частности препарата баксдростат.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Российское кардиологическое общество

При участии: Евразийского общества терапевтов, Общества специалистов по сердечной недостаточности, Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), Российского общества патологоанатомов, Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР), Национальной ассоциации экспертов по санаторно-курортному лечению.

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава Российской Федерации.

ISSN 2618-7620 (Online)