Перейти к:

Распространенность клинических признаков транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии среди пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса в Российской Федерации: исследование ТЕТРАМЕР

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6547

EDN: OZFEBH

Аннотация

Цель. Оценить распространенность клинических признаков транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии (ATTR-КМП), дополнительно проанализировав демографические и клинические характеристики пациентов, включая результаты проведенных в данной выборке инструментальных исследований, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) в Российской Федерации по данным исследования в рутинной клинической практике.

Материал и методы. В рамках ретроспективной части исследования проанализированы данные пациентов с ХСНсФВ, ранее включенных в проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование сердечной недостаточности в исследовательских центрах, обладавших возможностью проведения обследования для диагностики ATTR-КМП. Проводился учет симптомов и признаков, ассоциированных с высокой вероятностью наличия ATTR-КМП («красных флагов») на основании медицинского анамнеза и результатов лабораторно-инструментальных исследований. По итогам промежуточного анализа (n=1770, 29,5% от запланированного количества пациентов) было принято решение о преждевременном прекращении исследования и нецелесообразности проведения проспективного этапа, предусматривавшего верификацию диагноза ATTR-КМП у пациентов с высоком риском ее наличия.

Результаты. Средний возраст включенных пациентов составил 69,7±10,0 лет, 55,8% (n=988) из них – женщины. Измерение толщины задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) было проведено у 1704 (96,3%) пациентов; указанный параметр превышал 12 мм в 287 (16,8%) случаях. Возможные признаки наличия ATTR-КМП выявлены у 1702 (96,2%) участников. Три и более возможных признака наличия ATTR-КМП обнаружены у 1262 (71,3%) пациентов в общей популяции. Среди пациентов с доступными результатами измерения ЗСЛЖ 219 (76,3%) участников с утолщением ЗСЛЖ >12 мм имели ≥3 возможных признака наличия ATTR-КМП. При использовании калькулятора риска лишь у 117 (7,33%) пациентов имелся высокая вероятность данного заболевания.

Заключение. Более чем две трети пациентов с ХСНcФВ имеют несколько клинических признаков, ассоциированных с высоким риском наличия ATTR-КМП. Около 7% пациентов, отобранных с помощью калькулятора риска, могут являться первоочередными кандидатами для обследования с целью верификации диагноза. При этом определение оптимального алгоритма диагностики ATTR-КМП требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Моисеева О.М., Терещенко C.Н., Жиров И.B., Аншелес А.А., Барбараш О.Л., Галявич А.С., Джиоева О.Н., Дупляков Д.В., Костарева А.А., Насонова С.Н., Зорина Е.А. Распространенность клинических признаков транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии среди пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса в Российской Федерации: исследование ТЕТРАМЕР. Российский кардиологический журнал. 2025;30(8):6547. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6547. EDN: OZFEBH

For citation:

Moiseeva O.M., Tereshchenko S.N., Zhirov I.V., Ansheles A.A., Barbarash O.L., Galyavich A.S., Dzhioeva O.N., Duplyakov D.V., Kostareva A.A., Nasonova S.N., Zorina E.A. Prevalence of clinical manifistetions of transthyretin amyloid cardiomyopathy among patients with heart failure with preserved ejection fraction in the Russian Federation: the TETRAMER study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(8):6547. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6547. EDN: OZFEBH

Частота и распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) в общей популяции населения неуклонно растет в связи с увеличением продолжительности жизни пациентов, ростом числа пациентов с артериальной гипертензией (АГ), ожирением и сахарным диабетом [1]. Так, по данным исследования "ПРИОРИТЕТ-ХСН", доля пациентов с ХСНсФВ в Российской Федерации достигает 31,9% [2]. Наряду с традиционными факторами риска к развитию ХСНсФВ приводят специфические заболевания миокарда, часто генетически детерминированные [3]. Среди таких заболеваний следует выделить транстиретиновую амилоидную кардиомиопатию (ATTR-КМП), своевременное распознавание которой на сегодняшний день позволяет обеспечить доступ к инновационным методам лечения и радикально изменить как качество жизни пациента, так и его прогноз [4, 5].

ATTR-КМП — инфильтративная кардиомиопатия, вызванная отложением амилоидных фибрилл, белком-предшественником которых является транстиретин. Данная патология характеризуется формированием диастолической, а в дальнейшем и систолической дисфункции миокарда, нарушений проводимости, желудочковых и наджелудочковых нарушений ритма, а также специфическим поражением клапанного аппарата сердца, снижением качества жизни [5-8].

Согласно литературным данным, ATTR-КМП встречается у 12% пациентов с ХСНсФВ преимущественно пожилого и старческого возраста, при этом распространенность варьируется от 5% до 15% в зависимости от географического региона [9-12]. Однако точная оценка распространенности данного заболевания и его доли в этиологической структуре ХСНсФВ затруднена в связи с низкой настороженностью врачей и поздней диагностикой [5, 7]. В пользу данного представления свидетельствует частое выявление транстиретинового амилоидоза по данным ауто- псийных исследований у пациентов старческого возраста [12, 13]. Современные визуализирующие методы диагностики позволяют верифицировать наличие ATTR-КМП на ранней стадии, что особенно актуально в свете появления эффективных специфических методов лечения, способных значительно улучшить прогноз заболевания [5-7, 10, 14]. Отдельные клинические признаки могут ассоциироваться с высокой вероятностью наличия заболевания (т.е. служить так называемыми "красными флагами"), указывая на потенциальное наличие амилоидоза сердца и играя ключевую роль в отборе пациентов для проведения углубленного диагностического обследования [5, 6, 14-16].

Эпидемиологические данные о распространенности ATTR-КМП и частоте выявления возможных признаков наличия ATTR-КМП среди пациентов с ХСНсФВ в Российской Федерации отсутствуют. Соответствующие сведения необходимы для оценки медицинских потребностей пациентов и совершенствования диагностических алгоритмов, что, в свою очередь, способно повысить качество оказания медицинской помощи и снизить затраты системы здравоохранения.

Цель настоящего исследования — оценить распространенность клинических признаков ATTR-КМП у пациентов с ХСНсФВ в Российской Федерации по данным исследования в рутинной клинической практике, дополнительно проанализировав демографические и клинические характеристики пациентов, включая результаты проведенных в данной выборке инструментальных исследований.

Материал и методы

Многоцентровое наблюдательное ретроспективно-проспективное исследование распространенности клинических признаков ATTR-КМП в реальной клинической практике у российских пациентов с ХСНсФВ (ТЕТРАМЕР, номер в базе данных клинических исследований ClinicalTrials.gov — NCT06338839) проводилось с участием 30 исследовательских центров на территории 21 региона Российской Федерации. Указанные центры были отобраны из числа центров (n=140), участвовавших в проспективном наблюдательном многоцентровом регистровом исследовании пациентов с ХСН (ПРИОРИТЕТ-ХСН) [2], в связи с наличием в них возможности проведения комплексного кардиологического обследования для диагностики ATTR-КМП.

В ходе ретроспективного анализа, для включения в исследование последовательно отбирали пациентов в возрасте ≥18 лет с диагнозом ХСНсФВ (фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ≥50%), установленным в любое время в ходе их участия в исследовании ПРИОРИТЕТ-ХСН согласно действующим национальным клиническим рекомендациям [17], за исключением требования об обязательном измерении уровня натрийуретических пептидов в случаях, когда их определение было невозможно. Не включались пациенты с любыми тяжелыми заболеваниями, сопровождавшимися снижением ожидаемой продолжительности жизни до ≤12 мес., и/или участвовавшие в любом интервенционном исследовании на момент включения в данное исследование.

Ретроспективный этап исследования предусматривал оценку возможных признаков наличия ATTR-КМП на основании имевшихся сведений об анамнезе ХСН и сопутствующих заболеваний, результатов инструментального обследования сердца и лабораторных анализов по состоянию на момент времени, наиболее близкий к проведению исследования (табл. 1). Сбор данных проводился с использованием электронных или бумажных медицинских карт пациентов.

Запланирована также проспективная часть исследования в виде проведения комплексного кардиологического обследования с целью подтверждения или исключения диагноза ATTR-КМП среди пациентов, имевших толщину задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) >12 мм и ≥3 признаков высокого риска наличия ATTR-КМП (табл. 2). В качестве первичной конечной точки была выбрана доля пациентов с подтвержденным диагнозом ATTR-КМП в популяции пациентов с ХСНсФВ.

После включения 29,5% от запланированного количества пациентов (n=1770 из 6000) в ретроспективный этап исследования и до начала телефонных контактов с пациентами с целью приглашения их для участия в проспективном этапе был проведен промежуточный анализ, в рамках которого оценивались демографические и основные исходные клинические характеристики исследуемой популяции. В ходе этого анализа были получены данные о встречаемости возможных признаков ATTR-КМП в исследуемой популяции. По итогам промежуточного анализа ретроспективного этапа спонсором исследования было принято решение о досрочном прекращении исследования и нецелесообразности проведения проспективного этапа.

Статистический анализ и обработку данных проводили с использованием программной среды R (версия 4.4.2) и программного обеспечения RStudio (версия 2024.12.0.467). Качественные признаки представлены в виде абсолютных частот встречаемости и долей в процентах, а непрерывные (количественные) параметры — в виде среднего значения ± стандартного отклонения для нормально распределенных действительных чисел, медианы и межквартильного интервала для данных с распределением, отличающимся от нормального. Результаты представлены в описательном виде, тестирование статистических гипотез не проводилось.

Результаты

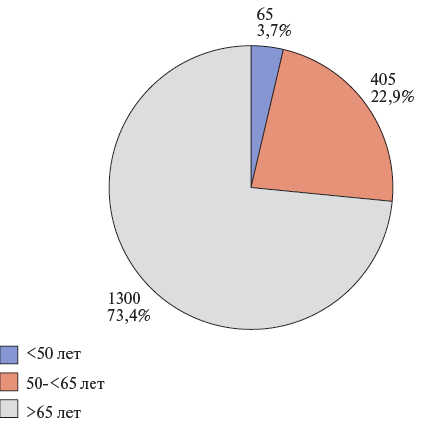

В промежуточный анализ включено 1770 пациентов, средний возраст которых составил 69,7±10,0 лет. Среди включенных в исследовании на долю лиц женского пола приходилось 55,8% (n=988), подавляющее большинство (99,0%, n=1752) были представителями европеоидной расы. Возраст пациентов на момент постановки диагноза ХСНсФВ составил 67,7±10,0 лет. Распределение пациентов по возрастным категориям представлено на рисунке 1. Лишь 2 (0,1%) пациентам проводилось обследование на предмет наличия AL-амилоидоза.

Значения основных эхокардиографических показателей приведены в таблице 3. Средние значения ФВ ЛЖ, оценивавшейся в рамках рутинной практики, составили 58,9±6,1%. Измерение толщины ЗСЛЖ было проведено у 1704 (96,3%) участников: указанный параметр в среднем имел значения, равные 11,0±1,77 мм. Толщина >12 мм зафиксирована у 287 (16,8%) пациентов. Толщина свободной стенки правого желудочка измерялась лишь у 643 (36,3%) пациентов, при этом она в среднем составляла 4,5±1,23 мм и превышала 6 мм только в 21 (3,3%) случае. Наличие перикардиального выпота зарегистрировано у 194 (11,0%) пациентов. Объем левого и правого предсердий оценивался у 741 (41,9%) и 171 (9,7%) участника, соответственно. При этом дилатация левого (>60 мл) предсердия выявлена у 439 (59,2%) пациентов, а расширение правого (>18 мл) предсердия — во всех случаях измерения (171 (100%)).

Оценка степени диастолической дисфункции ЛЖ выполнялась 658 (37,2%) пациентам, ее результаты представлены в таблице 4. Диастолическая дисфункция первой, второй и третьей степени была диагностирована у 541 (82,2%), 110 (16,7%) и 7 (1,1%) пациентов, соответственно.

Возможные признаки ATTR-КМП выявлены у 1702 (96,2%) пациентов, самыми частыми из которых были возраст >65 лет (70,3%), повышение уровня N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) (55,4%), фибрилляция предсердий (ФП) (49,2%), увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков сердца (32,2%) и заболевание проводящей системы сердца (30,6%). Встречаемость этих и других возможных признаков наличия ATTR-КМП приведена в таблице 1.

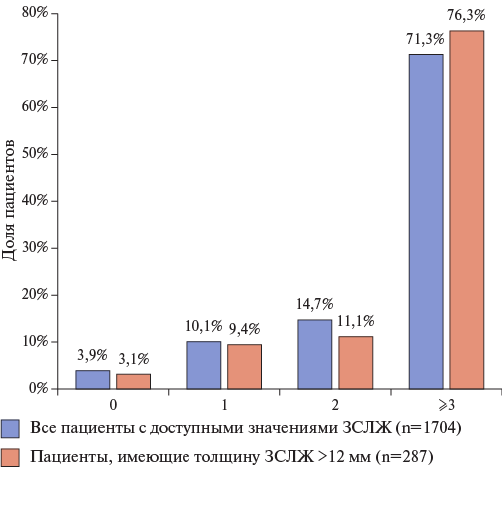

Три и более возможных признака ATTR-КМП обнаружены у 1262 (71,3%) пациентов в общей популяции. Среди пациентов с доступными результатами измерения ЗСЛЖ, число участников с ≥3 возможными признаками ATTR-КМП составило 1215 (71,3%), а среди имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм было 219 (76,3%) таких пациентов (рис. 2).

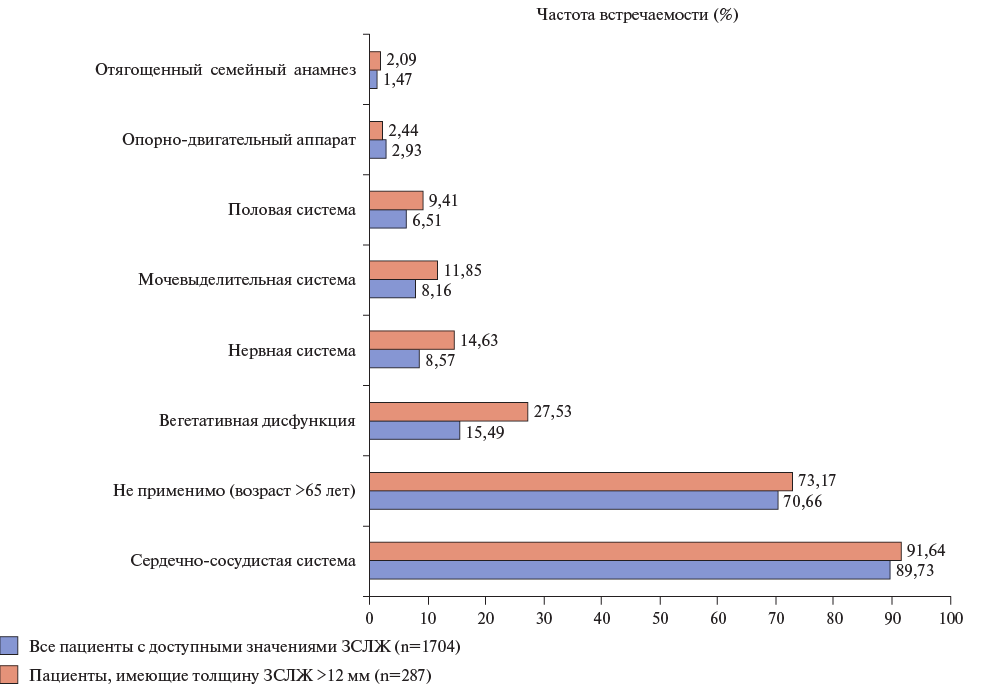

Были проанализированы наиболее частые сочетания возможных признаков наличия ATTR-КМП у пациентов, имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм. Как видно из таблицы 2, наиболее часто встречались комбинации таких признаков, как пожилой возраст (>65 лет), ФП, повышенный уровень NT-proBNP, увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков, заболевание проводящей системы. Таким образом, наиболее часто эти признаки относились к сердечно-сосудистой системе. В целом возможные признаки ATTR-КМП со стороны сердечно-сосудистой системы встречались у 89,73% пациентов с доступными результатами измерения ЗСЛЖ и у 91,64% пациентов, имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм. На втором месте по частоте распространенности был возраст (>65 лет), реже встречались такие категории, как вегетативная дисфункция, неврологическая симптоматика, патология мочевыделительной и других систем или органов (рис. 3).

Полученные данные использовались для подсчета баллов по калькулятору риска [18], разработанному для пациентов пожилого возраста с ХСНсФВ. Согласно данному калькулятору, учитывались следующие факторы: возраст (60-69: +2 балла, 70-79: +3 балла, ≥80: +4 балла), пол (мужской: +2 балла), наличие АГ (да: -1 балл), ФВ ЛЖ (<60%: +1 балл), ЗСЛЖ (≥12 мм: +1 балл), относительная толщина стенки (рассчитывалась по формуле 2*ЗСЛЖ/КДР, где КДР — конечно-диастолический размер ЛЖ) (>0,57: +2 балла). Присвоенные баллы суммировались. Данный анализ проведен на основании фактически доступной информации, и в анализ вошли 1596 пациентов. Средний суммарный балл по калькулятору риска составил 3,26±1,57. У 117 (7,33%) пациентов сумма баллов была не менее 6 (т.е. риск считается высоким).

Таблица 1

Распространенность возможных признаков наличия ATTR-КМП

|

Возможные признаки наличия ATTR-КМП1 |

n (%) |

|

Возраст >65 лет |

1244 (70,3) |

|

Повышенный уровень NT-proBNP |

980 (55,4) |

|

Фибрилляция предсердий |

870 (49,2) |

|

Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков сердца |

570 (32,2) |

|

Заболевание проводящей системы сердца2 |

542 (30,6) |

|

Другие вегетативные дисфункции, такие как нарушения перистальтики желудочно-кишечного тракта (запор, чувство быстрого насыщения, хроническая диарея, тошнота/рвота), обмороки, ангидроз |

239 (13,5) |

|

Перикардиальный выпот у пациентов с гипертрофией левого желудочка |

200 (11,3) |

|

Периферическая нейропатия |

155 (8,8) |

|

Недержание мочи (нейрогенный мочевой пузырь), рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей |

152 (8,6) |

|

Диастолическая дисфункция ≥2 степени |

123 (7,0) |

|

Эректильная дисфункция |

118 (6,7) |

|

Рестриктивный паттерн у пациентов с гипертрофией левого желудочка |

84 (4,8) |

|

Сниженная продольная деформация при сохранности апикальных отделов3 |

73 (4,1) |

|

Аномальное соотношение между вольтажом QRS и степенью утолщения стенки левого желудочка при использовании методов визуализации |

70 (4,0) |

|

Ортостатическая гипотензия |

56 (3,2) |

|

Непереносимость/плохая переносимость сосудорасширяющих антигипертензивных препаратов |

42 (2,4) |

|

Толщина стенки правого желудочка >6 мм |

40 (2,3) |

|

Эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава |

38 (2,2) |

|

Семейный анамнез нейропатии |

37 (2,1) |

|

"Псевдоинфарктный" паттерн на электрокардиограмме4 |

28 (1,6) |

|

Стеноз спинномозгового канала поясничного/шейного отдела |

16 (0,9) |

|

Двусторонний синдром запястного канала |

4 (0,2) |

|

Спонтанный разрыв сухожилия бицепса |

4 (0,2) |

|

Стойкое небольшое повышение уровня тропонина |

3 (0,2) |

|

Гастропарез |

2 (0,1) |

|

Диффузное субэндокардиальное или трансмуральное накопление контраста при позднем усилении гадолинием ИЛИ увеличение фракции внеклеточного объема на МРТ сердца |

1 (0,1) |

Примечание: 1 — частота выявления эхокардиографических или иных возможных признаков наличия ATTR-КМП оценивалась по совокупным данным всех исследований, доступных на момент включения пациента; 2 — наличие ≥1 из перечисленных состояний: атриовентрикулярная блокада, блокада левой ножки пучка Гиса, широкий комплекс QRS, синдром слабости синусового узла, имплантированный электрокардиостимулятор; 3 — при проведении спекл-трекинг эхокардиографии о сниженной продольной деформации свидетельствует глобальный продольный стрейн ниже -15%. О сниженной продольной деформации при сохранности апикальных отделов свидетельствует соотношение усредненного продольного стрейна апикальных сегментов ЛЖ и усредненного стрейна сегментов средних + базальных отделов ЛЖ >1; 4 — патологический зубец Q (1/4 амплитуды R) или зубец QS в 2 последовательных отведениях при отсутствии значимого стеноза коронарных артерий.

Сокращения: МРТ — магнитно-резонансная томография, ATTR-КМП — транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Таблица 2

Сочетания возможных признаков наличия ATTR-КМП у пациентов, имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм

|

Пациенты, имевшие толщину ЗСЛЖ >12 мм и три возможных признака наличия ATTR-КМП |

Сочетания возможных признаков наличия ATTR-КМП |

n (%)* |

|

Возраст >65 лет; Фибрилляция предсердий; Повышенный уровень NT-proBNP |

13 (4,53) |

|

|

Возраст >65 лет; Повышенный уровень NT-proBNP; Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков |

7 (2,44) |

|

|

Возраст >65 лет; Заболевание проводящей системы; Фибрилляция предсердий |

5 (1,74) |

|

|

Возраст >65 лет; Заболевание проводящей системы; Повышенный уровень NT-proBNP |

4 (1,39) |

|

|

Возраст >65 лет; Заболевание проводящей системы; Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков |

3 (1,05) |

|

|

Возраст >65 лет; Повышенный уровень NT-proBNP; Другие вегетативные дисфункции, такие как нарушения перистальтики желудочно-кишечного тракта (запор, чувство быстрого насыщения, хроническая диарея, тошнота/рвота), обмороки, ангидроз |

2 (0,7) |

|

|

Возраст >65 лет; Повышенный уровень NT-proBNP; Периферическая нейропатия |

2 (0,7) |

|

|

Возраст >65 лет; Фибрилляция предсердий; Другие вегетативные дисфункции, такие как нарушения перистальтики желудочно-кишечного тракта (запор, чувство быстрого насыщения, хроническая диарея, тошнота/рвота), обмороки, ангидроз |

2 (0,7) |

|

|

Возраст >65 лет; Фибрилляция предсердий; Толщина стенки правого желудочка >6 мм |

2 (0,7) |

|

|

Возраст >65 лет; Фибрилляция предсердий; Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков |

2 (0,7) |

|

|

Заболевание проводящей системы; Повышенный уровень NT-proBNP; Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков |

2 (0,7) |

|

|

Заболевание проводящей системы; Фибрилляция предсердий; Повышенный уровень NT-proBNP |

2 (0,7) |

|

|

Другие сочетания |

21 (7,3) |

|

|

Пациенты, имевшие толщину ЗСЛЖ >12 мм и три возможных признака наличия ATTR-КМП |

Сочетания возможных признаков наличия ATTR-КМП |

n (%)** |

|

Возраст >65 лет; Фибрилляция предсердий |

9 (3,14) |

|

|

Возраст >65 лет; Повышенный уровень NT-proBNP |

6 (2,09) |

|

|

Фибрилляция предсердий; Повышенный уровень NT-proBNP |

4 (1,39) |

|

|

Возраст >65 лет; Увеличение предсердия(й) при нормальных объемах желудочков |

3 (1,05) |

|

|

Заболевание проводящей системы; Повышенный уровень NT-proBNP |

3 (1,05) |

|

|

Другие сочетания |

7 (2,44) |

Примечание: * — проценты указаны относительно пациентов, имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм (N=287). Среди этих пациентов 67 человек имели одновременно толщину ЗСЛЖ >12 мм и три возможных признака наличия ATTR-КМП; ** — проценты указаны относительно пациентов, имевших толщину ЗСЛЖ >12 мм (N=287). Среди этих пациентов 32 человека имели одновременно толщину ЗСЛЖ >12 мм и два возможных признака наличия ATTR-КМП.

Сокращения: ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка, ATTR-КМП — транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Таблица 3

Значения основных эхокардиографических показателей по данным последней эхокардиографии, доступной на момент включения

|

Показатель |

Значения |

Пропущенные данные, n (%) |

|

Фракция выброса левого желудочка, % |

58,9±6,1 |

3 (0,2) |

|

Толщина задней стенки левого желудочка, мм |

11,0±1,77 |

64 (3,6) |

|

Толщина свободной стенки правого желудочка, мм |

4,5±1,23 |

1125 (63,6) |

|

Наличие перикардиального выпота, n (%) |

194 (11,0) |

180 (10,2) |

|

Объем левого предсердия, мл |

69,5±28,5 |

1029 (58,1) |

|

Переднезадний размер левого предсердия, мм |

46,5±9,5 |

461 (26,0) |

|

Объем правого предсердия, мм |

66,4±30,2 |

1599 (90,3) |

|

Переднезадний размер правого предсердия, мм |

46,5±17,1 |

817 (46,2) |

|

Конечно-диастолический объем левого желудочка, мл |

108,3±30,7 |

518 (29,3) |

|

Конечно-систолический объем левого желудочка, мл |

43,8±16,8 |

616 (34,8) |

|

Конечно-диастолический размер левого желудочка, мм |

50,05 (5,54) |

162 (9,2) |

|

Амплитуда систолического движения кольца трикуспидального клапана, мм |

19,7±3,7 |

1543 (87,2) |

Рис. 1. Распределение пациентов по возрастным категориям.

Рис. 2. Распределение пациентов по количеству возможных признаков наличия ATTR-КМП в зависимости от наличия утолщения ЗСЛЖ >12 мм.

Сокращение: ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка.

Рис. 3. Частота встречаемости возможных признаков наличия ATTR-КМП по системам органов.

Примечание: проценты в сумме превышают 100%, поскольку у одного пациента могло встречаться более одной категории признака. В категорию "не применимо (возраст >65 лет)" включен признак "возраст >65 лет". В категорию "вегетативная дисфункция" включены признаки "непереносимость/плохая переносимость сосудорасширяющих антигипертензивных препаратов", "ортостатическая гипотензия", "гастропарез", "другие вегетативные дисфункции, такие как нарушения перистальтики желудочно-кишечного тракта (запор, чувство быстрого насыщения, хроническая диарея, тошнота/рвота), обмороки, ангидроз". В категорию "нервная система" включен признак "периферическая нейропатия". В категорию "мочевыделительная система" включен признак "недержание мочи (нейрогенный мочевой пузырь), рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей". В категорию "половая система" включен признак "эректильная дисфункция". В категорию "опорно-двигательный аппарат" включены признаки "двусторонний синдром запястного канала", "стеноз спинномозгового канала поясничного/шейного отдела", "спонтанный разрыв сухожилия бицепса", "эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава". В категорию "отягощенный семейный анамнез" включен признак "семейный анамнез нейропатии". Все остальные признаки вошли в категорию "сердечно-сосудистая система".

Сокращение: ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка.

Таблица 4

Значения показателей диастолической функции ЛЖ по данным последней эхокардиографии, доступной на момент включения

|

Показатель |

Значения |

Пропущенные данные, n (%) |

|

Степень диастолической дисфункции, n (%) — Первая — Вторая — Третья |

541 (30,6) 110 (6,2) 7 (0,4) |

1112 (62,8) |

|

Пиковая скорость раннего (Е) трансмитрального потока, см/с |

66,3±30,7 |

1394 (78,8) |

|

Митральное отношение скоростей трансмитрального потока (E/A) |

1,00±0,79 |

1385 (78,2) |

|

Среднее отношение пиковой скорости раннего трансмитрального потока к раннедиастолической скорости движения митрального кольца (Е/e′) |

9,62±4,25 |

1681 (95,0) |

|

Индексированный объем левого предсердия, мл/м2 |

38,5±11,9 |

1523 (86,0) |

|

Пиковая скорость трикуспидальной регургитации, м/с |

2,72±1,70 |

1666 (94,1) |

|

Скорость движения септальной части митрального кольца в раннюю диастолу (e′), см/с |

7 (6-9) |

1728 (97,6) |

|

Скорость движения латеральной части митрального кольца в раннюю диастолу (e′), см/с |

9 (8-12) |

1726 (97,5) |

Обсуждение

Полученные нами результаты свидетельствуют о широкой распространенности клинических признаков вероятной ATTR-КМП среди пациентов с ХСНсФВ в Российской Федерации. Лишь <4% участников не имели ни одного возможного признака ATTR-КМП из числа анализируемых в настоящем исследовании параметров, а более двух третей пациентов характеризовались наличием трех и более признаков.

Примененный в настоящей работе диагностический подход для выявления группы пациентов, требующих дальнейшего обследования, нельзя признать единственно верным. Большинство экспертов сходятся во мнении о необходимости учета возможных признаков наличия ATTR-КМП (или амилоидоза сердца в целом) перед выполнением специфических диагностических тестов [5, 7, 14-16, 19]. Однако конкретные рекомендации в отношении точного количества факторов, необходимого для формирования высокой настороженности в отношении ATTR-КМП, отсутствуют в большинстве публикаций [6, 14, 16].

Перечень возможных признаков ATTR-КМП, рекомендуемых для оценки, также различается между отдельными источниками [19]. Эксперты, участвовавшие в подготовке согласительного документа Всемирной федерации сердца, выделяют 31 "красный флаг" из числа кардиологических и не кардиологических состояний, среди которых упоминаются такие неспецифичные факторы, как потеря веса, хронический запор или диарея, а также нарушения походки [14]. Члены рабочей группы по болезням миокарда и перикарда Европейского общества кардиологов в своем позиционном документе обозначают 15 факторов, наличие хотя бы одного из которых в сочетании с утолщением ЗСЛЖ ≥12 мм может являться показанием к скринингу на амилоидоз сердца; при этом, например, все нарушения со стороны автономной нервной системы не рассматриваются по отдельности, а объединены в один "красный флаг" [5]. Алгоритм Американской коллегии кардиологов предусматривает оценку 25 факторов риска наличия ATTR-КМП, в числе которых встречается слабость/утомляемость и 8 неврологических нарушений [6]. Отечественные авторы выделяют 10 основных кардиальных симптомов/признаков, часть из которых требуют выполнения инструментальных методов обследования, и 7 экстракардиальных симптомов (заболеваний), являющихся характерными для ATTR-КМП [15].

Все представленные документы объединяет отсутствие или невозможность определения целого ряда пороговых значений для таких критериев, как ортостатическая гипотензия, псевдоинфарктные электрокардиографические феномены, низкий вольтаж комплекса QRS относительно толщины стенок ЛЖ и т.д. Очевидно также, что наличие одних признаков высокого риска является более типичным для ATTR-КМП (к примеру, спонтанный разрыв сухожилия бицепса против ФП), хотя ни в одном из перечисленных документов не предложено их ранжирование в соответствии с диагностической ценностью, т.е. присвоение большей или меньшей значимости в зависимости от специфичности для ATTR-КМП [5, 6, 14, 16]. Вместе с тем такие попытки предпринимаются при создании диагностических шкал, позволяющих присваивать отрицательный балл некоторым нетипичным для амилоидоза состояниям (например, наличие АГ в качестве сопутствующей патологии). Использование таких шкал позволяет повысить вероятность выявления ATTR-КМП в популяции пациентов с ХСНсФВ для проведения дальнейшего обследования [20], что особенно актуально, т.к. многими авторами отмечалось отсутствие патогномоничных для ATTR-КМП симптомов и схожесть клинических характеристик больных с подтвержденным диагнозом с типичным портретом пациента с ХСНсФВ вне зависимости от этиологии [6, 21]. Существующий в настоящее время диагностический алгоритм предполагает в рамках подтверждения или исключения диагноза ATTR-КМП применение специальных диагностических методов (сцинтиграфия миокарда с остеотропными радиофармпрепаратами, магнитно-резонансная томография сердца, эндомиокардиальная или суррогатная биопсия, гематологические тесты для исключения AL-амилоидоза) и в качестве завершающего этапа проведение молекулярно-генетического тестирования [4-6, 14-16]. Выполнение вышеперечисленных диагностических процедур доступно лишь в условиях специализированных медицинских центров. Кроме того, не менее важное значение имеет правильная интерпретация полученных результатов, т.к. ошибочное определение показаний к инновационным методам лечения будет сопровождаться высокими экономическими затратами в сочетании с их низкой эффективностью.

При планировании исследования мы выбрали тактику отбора пациентов на основании наличия гипертрофии ЛЖ в сочетании с не менее чем тремя другими факторами, указывающими на наличие ATTR-КМП, с целью повышения специфичности используемого подхода и сокращения числа пациентов, требующих проведения дополнительного обследования. В результате лишь 219 (12,3%) пациентов с ХСНсФВ потенциально могли быть отнесены в группу высокого риска наличия ATTR-КМП, что сопоставимо с долей больных, имеющих данное заболевание по результатам ранее проведенных исследований [9, 10].

Вместе с тем при ретроспективном анализе, проведенном в настоящем исследовании, обращает внимание большое количество пропущенных данных и низкая частота оценки уровня NT-proBNP и ряда эхокардиографических параметров, обязательных для выполнения у пациентов с ХСН [18, 22]. Так, количественная оценка диастолической функции, зачастую являющаяся краеугольным камнем в подтверждении диагноза ХСНсФВ [1, 23], была проведена менее чем у четверти пациентов, а ряд показателей в режиме тканевой допплерографии определялись у еще меньшей доли участников. Другие структурные и функциональные показатели, измеряемые при эхокардиографии и входящие в стандартные рекомендуемые протоколы выполнения данного обследования [23-25], также были оценены у небольшого количества пациентов. Можно предположить, что доля пациентов, удовлетворяющих критериям высокого риска наличия ATTR-КМП, была бы более высокой при условии соблюдения клинических рекомендаций в виде выполнения полноценного эхокардиографического обследования и измерения уровня натрийуретических пептидов.

Использование новых диагностических шкал, опирающихся на результаты наиболее доступных методов обследования, может предоставить количественную оценку вероятности наличия ATTR-КМП и упростить алгоритм диагностики [26]. В частности, калькулятор риска, использованный в нашей работе и разработанный в клинике Мейо, учитывает лишь демографические характеристики, наличие анамнеза АГ и значения базовых эхокардиографических показателей, при этом он является одним из наиболее перспективных инструментов для стратификации риска [19, 20, 26]. С его помощью была выделена группа пациентов, составляющих лишь ~7% от исходной популяции, имеющих высокий риск ATTR-КМП и, как следствие, являющихся первоочередными кандидатами для проведения специализированного обследования. Вместе с тем пороговые значения диагностических шкал могут отличаться в зависимости от этапа оказания медицинской помощи и не учитывают наличие "серых зон", т.е. промежуточных ситуаций, когда вероятность наличия ATTR-КМП является низкой, но полностью не исключена.

К ограничениям исследования, за исключением его преждевременного окончания, следует отнести большое количество отсутствующих данных и вероятность внесения неверной информации, связанные с неинтервенционным характером работы. В наше исследование не включались пациенты с умеренно сниженной ФВ ЛЖ, хотя согласно данным литературы снижение сократительной функции может отмечаться у части пациентов с ATTR-КМП [27]. Наконец, только менее четверти исследовательских центров, участвовавших в исследовании ПРИОРИТЕТ-ХСН, было отобрано для настоящего проекта по причинам, связанным с ограниченной доступностью выполнения алгоритма верификации диагноза ATTR-КМП, что повлияло на репрезентативность выборки. Данный факт еще раз подчеркивает сложность оценки реальной распространенности указанной патологии в рутинной клинической практике в Российской Федерации.

Вместе с тем полученные данные позволяют оценить возможности использования тех или иных клинических признаков, а также калькулятора риска в качестве критериев отбора пациентов с ХСНсФВ для дальнейшего обследования, совершенствовать алгоритм определения показаний для подтверждения диагноза ATTR-КМП или рекомендовать к использованию один из ранее предложенных диагностических подходов. Имеющиеся результаты могут служить "отправной точкой" при планировании дальнейших исследований, необходимых для успешного выявления пациентов, нуждающихся в современной этиотропной терапии.

Заключение

Более чем две трети пациентов с ХСНcФВ имеют несколько клинических признаков, указывающих на высокую вероятность наличия ATTR-КМП, однако утолщение ЗСЛЖ >12 мм зарегистрировано лишь у 16,8% пациентов. Отсутствие систематического учета ряда возможных признаков ATTR-КМП ("красных флагов") в рутинной практике вносит дополнительные сложности в оценку реальной распространенности ATTR-КМП в Российской Федерации. В этих условиях использование калькулятора риска позволяет отобрать примерно 7% пациентов, являющихся потенциальными кандидатами для дальнейшего специализированного обследования. Требуется проведение дальнейших проспективных исследований для определения оптимального алгоритма диагностики ATTR-КМП и выявления пациентов, способных получить пользу от применения новых современных методов лечения.

Приложение

Список врачей-исследователей и их аффилиации

|

Список исследователей |

Аффилиация |

|

Котлярова Маргарита Валерьевна |

ООО "Клиника медицинских экспертиз", г. Владимир |

|

Золотарева Елизавета Анатольевна |

ГБУЗ ЯО "ОКБ", г. Ярославль |

|

Круглова Ирина Витальевна |

ГБУЗ ЯО "ОКБ", г. Ярославль |

|

Лазурина Ирина Евгеньевна |

ГБУЗ ЯО "ОКБ", г. Ярославль |

|

Шпаков Александр Васильевич |

ООО "Эндохирургический центр", г. Калуга |

|

Горячева Анна Александровна |

ООО "Клиника КардиоВита", г. Смоленск |

|

Ивочкина Марина Ивановна |

ГБУЗ "ГП № 11 Г. Краснодара" МЗ КК, г. Краснодар |

|

Герасименко Иван Александрович |

ООО "Клиника Преображенская", г. Краснодар |

|

Ибрагимова Динара Мухамедовна |

"ООО "МедТест", г. Ахтубинск |

|

Сапрыкина Елена Евгеньевна |

ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28", г. Волгоград |

|

Миносян Лариса Васильевна |

ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ростовской области", г. Ростов-на-Дону |

|

Спицина Татьяна Юрьевна |

ГБУЗ "ВОККЦ", г. Волгоград |

|

Ускова Виктория Алексеевна |

ГБУЗ "ВОККЦ", г. Волгоград |

|

Киселева Мария Алексеевна |

ГБУЗ АО "ОКД", г. Астрахань |

|

Коцоева Оланна Таймуразовна |

ФГБУ "СК ММЦ" Минздрава России, г. Беслан |

|

Тарловская Екатерина Иосифовна |

ГБУЗ НО "ГКБ № 38", г. Нижний Новгород |

|

Идиятуллина Венера Рифкатовна |

ГАУЗ "ГКБ № 7", г. Казань |

|

Миндубаева Диляра Юнусовна |

ГАУЗ "ГКБ № 7", г. Казань |

|

Мальчикова Светлана Владимировна |

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров |

|

Ежов Андрей Владимирович |

БУЗ УР "ГКБ № 9" МЗ УР, г. Ижевск |

|

Зубарева Инна Геннадьевна |

ГБУЗ РКЦ, г. Уфа |

|

Харасова Алина Флюровна |

ГБУЗ РКЦ, г. Уфа |

|

Поспелова Наталья Викторовна |

ГБУЗ СО ЦГБ № 7, г. Екатеринбург |

|

Редькина Марина Валентиновна |

ГБУЗ "ОКБ № 3", г. Челябинск |

|

Седова Екатерина Юрьевна |

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина", г. Челябинск |

|

Молодцева Елена Юрьевна |

МБУЗ ГКБ № 5, г. Челябинск |

|

Сорокина Елена Альбертовна |

БУЗОО "КМСЧ № 9", г. Омск |

|

Воробьева Юлия Александровна |

КГБУЗ "АККД", г. Барнаул |

|

Мусурок Татьяна Петровна |

ГБУЗ ПККБ № 1, г. Владивосток |

|

Тренина Елена Викторовна |

КГБУЗ "КДЦ", г. Хабаровск |

|

Муртазалиева Патимат Муртазалиевна |

ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России, г. Санкт-Петербург |

Список литературы

1. Borlaug BA, Sharma K, Shah SJ, Ho JE. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: JACC Scientific Statement. J Am Coll Cardiol. 2023;81(18):1810-34.

2. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. doi:10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV.

3. Olivotto I, Udelson JE, Pieroni M, Rapezzi C. Genetic causes of heart failure with preserved ejection fraction: emerging pharmacological treatments. Eur Heart J. 2023;44(8):656-67.

4. Ruberg FL, Grogan M, Hanna M, et al. Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy: JACC Stateof-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2019;73(22):2872-91. doi:10.1016/j.jacc.2019.04.003.

5. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-68. doi:10.1093/eurheartj/ehab072.

6. Kittleson MM, Ruberg FL, Ambardekar AV, et al. 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2023;81(11):1076-126. doi:10.1016/j.jacc.2022.11.022.

7. Ruberg FL, Maurer MS. Cardiac Amyloidosis Due to Transthyretin Protein: A Review. JAMA. 2024;331(9):778-91. doi:10.1001/jama.2024.0442.

8. Резник Е. В., Нгуен Т. Л., Устюжанин Д. В. и др. "Красные флаги" диагностики инфильтративных заболеваний сердца. Российский кардиологический журнал. 2023;28(1S):5259. doi:10.15829/1560-4071-2023-5259. EDN: ZGFWNJ.

9. Aimo A, Merlo M, Porcari A, et al. Redefining the epidemiology of cardiac amyloidosis. A systematic review and meta-analysis of screening studies. Eur J Heart Fail. 2022;24(12):2342-51. doi:10.1002/ejhf.2532.

10. Gonzalez-Lopez E, Maurer MS, Garcia-Pavia P. Transthyretin amyloid cardiomyopathy: a paradigm for advancing precision medicine. Eur Heart J. 2025;46(11):999-1013. doi:10.1093/eurheartj/ehae811.

11. Antonopoulos AS, Panagiotopoulos I, Kouroutzoglou A, et al. Prevalence and clinical outcomes of transthyretin amyloidosis: a systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2022;24(9):1677-96. doi:10.1002/ejhf.2589.

12. AbouEzzeddine OF, Davies DR, Scott CG, et al. Prevalence of Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. JAMA Cardiol. 2021;6(11):1267-74. doi:10.1001/jamacardio.2021.3070.

13. Полякова А. А., Семернин Е. Н., Ситникова М. Ю. и др. Транстиретиновый амилоидоз в когорте пациентов с хронической сердечной недостаточностью старческого возраста и долгожителей. Кардиология. 2018;58(2S):12-8. doi:10.18087/cardio.2390.

14. Brito D, Albrecht FC, de Arenaza DP, et al. World Heart Federation Consensus on Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy (ATTR-CM). Glob Heart. 2023;18(1):59. doi:10.5334/gh.1262.

15. Терещенко С.Н., Жиров И.В., Моисеева О.М. и др. Практические рекомендации по диагностике транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии (ATTR-КМП или транстиретинового амилоидоза сердца). Терапевтический архив. 2022;94(4):584-95. doi:10.26442/00403660.2022.04.201465.

16. Kittleson MM, Maurer MS, Ambardekar AV, et al. Cardiac Amyloidosis: Evolving Diagnosis and Management: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(1): e7-e22. doi:10.1161/CIR.0000000000000792.

17. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi:10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN: WKIDLJ.

18. Davies DR, Redfield MM, Scott CG, et al. A Simple Score to Identify Increased Risk of Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. JAMA Cardiol. 2022;7(10):1036-44.

19. Rapezzi C, Aimo A, Serenelli M, et al. Critical Comparison of Documents From Scientific Societies on Cardiac Amyloidosis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2022;79(13):1288-303.

20. Bonfioli GB, Tomasoni D, Vergaro G, et al. The Mayo ATTR-CM score versus other diagnostic scores and cardiac biomarkers in patients with suspected cardiac amyloidosis. Eur J Heart Fail. 2024. doi:10.1002/ejhf.3455. Epub ahead of print.

21. Oghina S, Bougouin W, Bézard M, et al. The Impact of Patients With Cardiac Amyloidosis in HFpEF Trials. JACC Heart Fail. 2021;9(3):169-78.

22. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-726.

23. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2019;40(40):3297-317.

24. Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18(12):1301-10.

25. Dorbala S, Ando Y, Bokhari S, et al. ASNC/AHA/ASE/EANM/HFSA/ISA/SCMR/SNMMI expert consensus recommendations for multimodality imaging in cardiac amyloidosis: Part 1 of 2-evidence base and standardized methods of imaging. J Nucl Cardiol. 2019;26(6):2065-123.

26. Castiglione V, Montuoro S, Orlando G, et al. Cardiac amyloidosis: Innovations in diagnosis and treatment. Eur Heart J Suppl. 2025;27(Suppl 1): i88-i97.

27. Yun S, Palladini G, Anderson LJ, et al. International prevalence of transthyretin amyloid cardiomyopathy in high-risk patients with heart failure and preserved or mildly reduced ejection fraction. Amyloid. 2024;31(4):291-301. doi:10.1080/13506129.2024.2398446.

Об авторах

О. М. МоисееваРоссия

д.м.н., профессор, врач-кардиолог, директор Института сердца и сосудов, руководитель научно-исследовательского отдела некоронарогенных заболеваний сердца

Санкт-Петербург

C. Н. Терещенко

д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. B. Жиров

д.м.н., профессор, в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

А. А. Аншелес

д.м.н., в.н.с. отдела радионуклидной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии

Москва

О. Л. Барбараш

профессор, д.м.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, директор

Кемерово

А. С. Галявич

д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

Конфликт интересов:

Kazan

О. Н. Джиоева

д.м.н., в.н.с.

Москва

Д. В. Дупляков

д.м.н., зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

А. А. Костарева

д.м.н., директор Института молекулярной биологии и генетики

Санкт-Петербург

С. Н. Насонова

к.м.н., с.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. А. Зорина

руководитель терапевтического направления

Москва

Дополнительные файлы

|

1. Список врачей-исследователей | |

| Тема | ||

| Тип | Прочее | |

Скачать

(430KB)

|

Метаданные ▾ | |

- Транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия (ATTR-КМП) часто остается нераспознанной причиной сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

- Три и более возможных признака наличия ATTR-КМП присутствует у >70% пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса.

- С целью улучшения диагностики ATTR-КМП необходимо повысить уровень осведомленности практикующих врачей о клинических проявлениях заболевания ("красных флагах"), существующих калькуляторах для оценки его вероятности, современных методах диагностики и лечения.

Рецензия

Для цитирования:

Моисеева О.М., Терещенко C.Н., Жиров И.B., Аншелес А.А., Барбараш О.Л., Галявич А.С., Джиоева О.Н., Дупляков Д.В., Костарева А.А., Насонова С.Н., Зорина Е.А. Распространенность клинических признаков транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии среди пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса в Российской Федерации: исследование ТЕТРАМЕР. Российский кардиологический журнал. 2025;30(8):6547. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6547. EDN: OZFEBH

For citation:

Moiseeva O.M., Tereshchenko S.N., Zhirov I.V., Ansheles A.A., Barbarash O.L., Galyavich A.S., Dzhioeva O.N., Duplyakov D.V., Kostareva A.A., Nasonova S.N., Zorina E.A. Prevalence of clinical manifistetions of transthyretin amyloid cardiomyopathy among patients with heart failure with preserved ejection fraction in the Russian Federation: the TETRAMER study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(8):6547. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6547. EDN: OZFEBH

JATS XML