ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

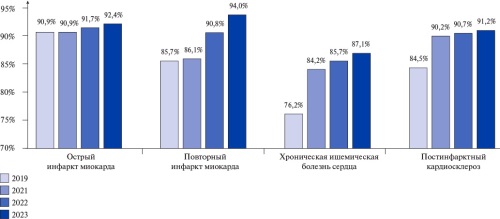

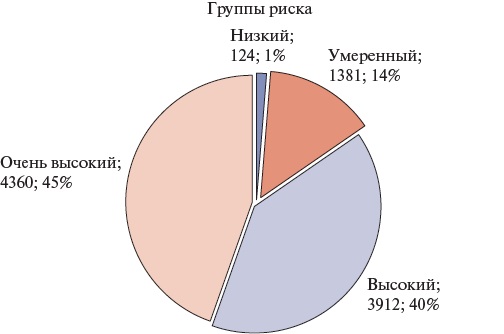

Серьёзным барьером для широкого практического внедрения доказанной медикаментозной терапии сердечно-сосудистых заболеваний являются финансовые ограничения, которые усугубляют низкую приверженность пациентов к лечению, влияют на неравенство в показателях сердечно-сосудистого здоровья населения, повышение заболеваемости и смертности. На уровне систем здравоохранения разных стран обеспечение лекарственными препаратами признано эффективным инструментом повышения приверженности пациентов к лечению и улучшения клинических исходов. В проблемной статье обсуждается программа лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Обозначены ключевые принципы формирования приоритетных групп, механизмы и этапы реализации программы. Мониторинг результативности программы позволил определить резервы и перспективы для ее дальнейшего стратегического развития.

ОЦЕНКА РИСКА

- Наличие извитости коронарных артерий может свидетельствовать о сопутствующей васкулопатии и микрососудистой ишемии.

- Наличие извитости коронарных артерий коррелировало со временем манифестации артериальной гипертензии.

- Факторами риска наличия извитости коронарных артерий явились возраст, индекс массы тела, сахарный диабет/нарушение толерантности к глюкозе и постинфарктный кардиосклероз.

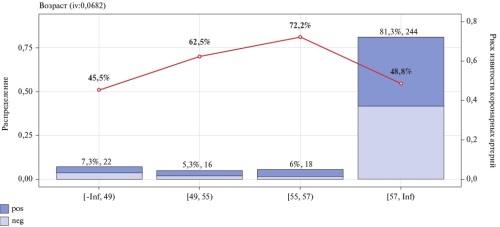

Цель. Исследовать взаимосвязь между артериальной гипертензией (АГ) и извитостью коронарных артерий (ИКА) и определить предикторы риска развития ИКА.

Материал и методы. В ретроспективном нерандомизированном неконтролируемом исследовании было обследовано 296 пациентов с ишемической болезнью сердца, из них 148 с и 148 без ИКА по данным коронароангиографии.

Результаты. Наличие ИКА у пациентов коррелировало с возрастом манифестации — 0,154 (р=0,008) и стажем АГ — 0,148 (р=0,011). При создании логистической регрессии следующие факторы влияли на наличие ИКА: возраст манифестации АГ (отношение шансов (ОШ) 4,9, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,4-20,3), индекс массы тела (ОШ 4,3, 95% ДИ: 1,8-11,4), стаж АГ (ОШ 4,4, 95% ДИ: 2,0-9,9), сахарный диабет/нарушение толерантности к глюкозе (ОШ 4,6, 95% ДИ: 1,1-19,5) и инфаркт миокарда в анамнезе (ОШ 3,1, 95% ДИ: 1,3-8,7).

Заключение. Стаж и возраст манифестации АГ коррелировали с наличием ИКА, а возраст, индекс массы тела, сахарный диабет и инфаркт миокарда были факторами риска развития извитости.

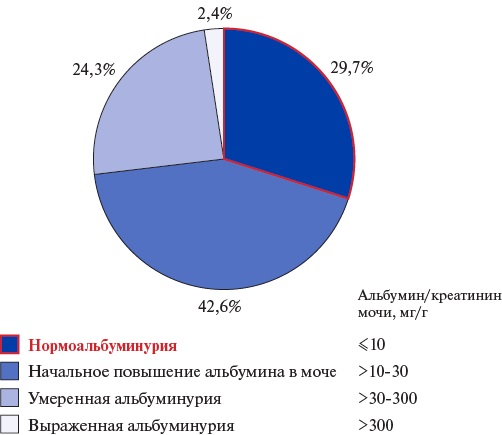

- У 3/4 пациентов с мультифокальным атеросклерозом выявляется повышение альбуминурии (чаще легкое или умеренное).

- Даже однократная оценка альбуминурии может вносить существенный вклад в стратификацию риска сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений у пациентов с ишемической болезнью сердца и периферическим атеросклерозом.

- Предиктором перечисленных осложнений является альбуминурия >10,6 мг/г (независимо от скорости клубочковой фильтрации); в реальной клинической практике можно использовать формальное пограничное значение >10 мг/г.

- Наиболее неблагоприятным прогнозом характеризуются пациенты при одновременном повышении альбуминурии и активности фактора Виллебранда (что, вероятно, отражает выраженную эндотелиальную дисфункцию).

Цель. Оценить значимость альбуминурии в отношении предсказания прогноз-определяющих событий (ПОС) — сердечно-сосудистых (ССО) и геморрагических осложнений (ГО) — у пациентов с мультифокальным атеросклерозом, в т.ч. в сопоставлении с общепринятым лабораторным маркером эндотелиальной дисфункции — фактором Виллебранда (ФВ).

Материал и методы. В исследование включались участники одноцентрового проспективного регистра РЕГАТА-1 с ишемической болезнью сердца и периферическим атеросклерозом. Определялось соотношение альбумин-креатинин в разовой утренней порции мочи, активность ФВ в плазме. Первичная конечная точка — сумма ПОС: инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт, транзиторная ишемическая атака, периферические артериальные тромбозы, ампутация, большое/клинически значимое кровотечение BARC 2-5.

Результаты. Включено 148 пациентов (медиана возраста 66 [65; 67] лет, 79,1% мужчины). Повышение уровня альбумина в моче (как минимум, легкое, >10 мг/г) выявлено у 71,3% пациентов.

Медиана длительности наблюдения 17 [15; 20] мес.; зарегистрировано 7 ССО и 18 кровотечений BARC 2-3. Согласно ROC-анализу, отрезной точкой для альбуминурии, значения выше которой ассоциируются с увеличением частоты ПОС, является уровень 10,6 мг/г. ПОС зарегистрированы у 4,5% пациентов с альбуминурией <10,6 мг/г и у 21,9% пациентов с более высокими значениями, plog-rank=0,007, по данным многофакторного анализа отношение шансов (ОШ) составило 5,5 (95% доверительный интервал (ДИ): 1,23-24,72), р=0,026. При анализе вторичных конечных точек отмечалась тенденция к увеличению риска ССО (p=0,065) и ГО (р=0,05). В данной когорте не продемонстрирована связь скорости клубочковой фильтрации и риска ПОС.

Отрезной точкой для ФВ оказался уровень 157%. Частота ПОС была достоверно выше у лиц с повышенным ФВ (23,0% vs 10,8%, p=0,048); в многофакторном анализе ФВ утратил свою значимость (ОШ 2,18; 95% ДИ: 0,84-5,65; р=0,11). У 31,2% пациентов отмечалось одновременное повышение альбуминурии и ФВ, в этой подгруппе каждый третий перенес ПОС; в многофакторном анализе ОШ составило 3,53 (95% ДИ: 1,31-9,49), р=0,012. Наличие комбинированного маркера ассоциируется с повышением риска ГО (р=0,006) и ССО (р=0,027).

Заключение. У пациентов с мультифокальным атеросклерозом альбуминурия >10,6 мг/г является независимым (в т.ч. от расчетной скорости клубочковой фильтрации) предиктором ССО и ГО. Наиболее неблагоприятный прогноз у пациентов с сочетанием альбуминурии >10,6 мг/г и ФВ >157%.

Что уже известно о предмете исследования?

- Применение имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) противопоказано при высоком однолетнем риске смерти.

- Общепризнанные инструменты стратификации такого риска у больных сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка (СНнФВ) отсутствуют.

Что нового?

- Впервые в стране предложен алгоритм оценки риска смерти от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у больных СНнФВ в ближайший год после установки ИКД.

Возможный вклад в клиническую практику

- Разработанный прогностический индекс может быть использован для разработки персонифицированной стратегии проведения интервенционной первичной профилактики внезапной сердечной смерти.

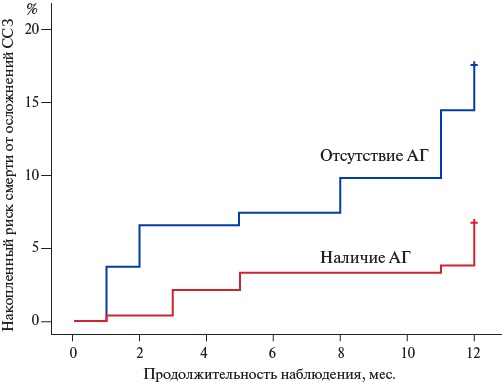

Цель. Разработать критерии прогнозирования однолетней летальности больных хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка (СНнФВ) после установки имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора с целью первичной профилактики внезапной сердечной смерти.

Материал и методы. Полный протокол исследования прошел 451 больной СНнФВ, направленный для установки имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора для первичной профилактики внезапной сердечной смерти. Участники исследования были подвергнуты предимплантационному скринингу клинических, инструментальных и лабораторных показателей, проспективному наблюдению в течение 12 мес. для регистрации однолетней смерти от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Для решения поставленной задачи были сформированы обучающая и тестовая выборки.

Результаты. Однолетняя смерть от осложнений ССЗ в обучающей группе была зарегистрирована у 35 больных (11%). При однофакторном анализе было выделено 6 факторов с наибольшим прогностическим потенциалом (р<0,1), связанных с возникновением исследуемой конечной точки. К ним относились клинические данные (наличие в анамнезе артериальной гипертензии и/или ожирения); эхокардиографические параметры (фракция выброса левого желудочка <25%, наличие эксцентрической гипертрофии миокарда левого желудочка); лабораторные показатели (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/ мин/1,73 м2, N-концевой промозговой натрийуретический пептид >2000 пг/ мл). Исходя из значений регрессионных коэффициентов каждому фактору присваивались баллы, сумма которых определяла значение нового предложенного индекса — индекса летального риска (ИЛР). Значения ИЛР >3 баллов позволяют прогнозировать однолетнюю вероятность развития смерти по причине осложнений ССЗ у больных хронической сердечной недостаточностью с чувствительностью 85,7% и специфичностью 76,8%. Применение ИЛР у больных тестовой выборки продемонстрировало очень хорошее качество модели в прогнозировании риска однолетней летальности по причине осложнений ССЗ (AUC 0,852±0,069 с 95% доверительным интервалом: 0,716-0,988; р=0,0001).

Заключение. На основании полученных результатов был разработан индекс летального риска, практическое применение которого направлено на совершенствование оказания медицинской помощи и на разработку риск-ориентированной стратегии ведения больных СНнФВ.

- Для пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере, характерно более частое и комплексное поражение коронарного русла.

- Выявляемость хронического окклюзионного поражения коронарных артерий на Крайнем Севере достигла 50,3%, что соответствует верхней границе диапазона, описанного в литературе, несмотря на более молодой возраст пациентов.

- Проживание в экстремальных природно-климатических условиях являлось независимым предиктором наличия хронического окклюзионного поражения коронарных артерий при проведении коронароангиографии.

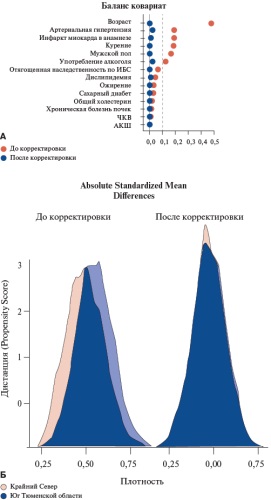

Цель. Изучить взаимосвязь хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы. Из "Регистра проведенных операций коронарной ангиографии" были отобраны 5679 больных c ИБС. Основную группу составили 2588 некоренных жителей Крайнего Севера, группу сравнения — 3091 пациент, проживающий на Юге Тюменской области. Хроническая окклюзия коронарной артерии определялась при отсутствии антеградного кровотока по коронарной артерии продолжительностью >3 мес. по данным анамнеза, либо предшествующей коронароангиографии. С целью устранения исходного дисбаланса между исследуемыми группами применялся метод сопоставления индексов склонностей (propensity score matching).

Результаты. Пациенты, проживающие на Крайнем Севере, были моложе (53,2±7,49 лет vs 56,8±8,34 лет, p<0,001), среди них чаще встречались мужчины. После проведения propensity score matching, в сбалансированных по основным факторам риска ИБС группах, у пациентов Крайнего Севера чаще определялся значимый коронарный атеросклероз. При этом у пациентов, постоянно проживающих на Крайнем Севере, статистически значимо чаще определялись хронические окклюзии (50,3% vs 41,7%, p<0,001). У пациентов основной группы хронические окклюзии чаще локализовались в проксимальных (35,0% vs 29,0%, p<0,001) и средних сегментах (39,0% vs 33,0%, p<0,001) коронарных артерий в сравнении с группой Юга Тюменской области. Наиболее частая локализация окклюзионного поражения определялась в передней нисходящей артерии (22,0% vs 17,0%, p<0,001) и правой коронарной артерии (28,0% vs 24,0%, p=0,001). По результатам мультивариантного анализа, проживание на Крайнем Севере ассоциировалось с увеличением частоты выявления хронических окклюзий коронарных артерий при проведении коронароангиографии на 39% (отношение шансов 1,39; 95% доверительный интервал: 1,25-1,54; p<0,001).

Заключение. У пациентов с ИБС, проживающих на Крайнем Севере, хронические окклюзии коронарных артерий определяются чаще в сравнении с больными Юга Тюменской области. По результатам мультивариантного анализа проживание в экстремальных природно-климатических условиях являлось независимым предиктором выявления хронических окклюзий коронарных артерий при проведении коронароангиографии.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

- Прогнозная модель постгоспитального исхода тромбоза глубоких вен нижних конечностей должна учитывать значения жесткости проксимальной части венозного тромба согласно эластографии сдвиговой волной.

- Вероятность постгоспитального летального исхода тромбоза глубоких вен повышается при наличии у пациента с ишемической болезнью сердца, онкопатологии и перенесенного инсульта, ретромбоза бедренной вены — на фоне травм, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе.

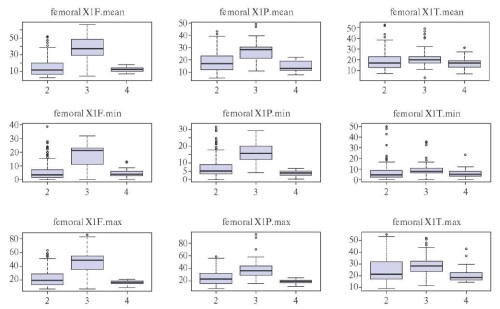

Цель. Оценить прогностическую значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной тромбов глубоких вен нижних конечностей для отдаленных исходов с учетом сопутствующей патологии и предложить программу индивидуальной оценки вероятности постгоспитальных одногодичных исходов.

Материал и методы. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, дополненное двумерной эластографией сдвиговой волной, проведено 153 пациентам с тромбозом подвздошной и бедренной вен на ультразвуковом сканере Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) в первый, третий и шестой дни госпитализации. Постгоспитальные исходы регистрировали на протяжении 6-12 мес. после выписки. Логистическим регрессионным анализом выделили наиболее значимые для возникновения неблагоприятных исходов (реканализация, ретромбоз и смерть) переменные, используя которые разработали программу оценки вероятности постгоспитальных одногодичных исходов тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей.

Результаты. Методом многократной перекрестной проверки установлено, что статистически значимыми для прогноза постгоспитальных исходов тромбоза подвздошной вены оказались 13 переменных: средние, максимальные и минимальные модули Юнга тромбов подвздошной и бедренной вен в первый день госпитализации, период от начала симптомов до госпитализации, длина флотирующей верхушки тромба, наличие сопутствующих заболеваний (инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), онкологическая патология, перенесенные венозные тромбоэмболические осложнения, травма или оперативное вмешательство незадолго до развития ТГВ). При тромбозе бедренной вены значимыми оказались 14 переменных: в первый день госпитализации средние модули Юнга тромбов бедренной, подколенной и заднебольшеберцовых вен, максимальные модули Юнга тромба бедренной и подколенной вен; наличие и массивность тромбоэмболии легочной артерии; оперативное лечение ТГВ; период от появления симптомов до госпитализации и наличие сопутствующих заболеваний (инсульт, ИБС, онкопатология, перенесенные венозные тромбоэмболические осложнения, травма или оперативное вмешательство незадолго до появления ТГВ).

Заключение. Вероятность смерти в течение года после выписки из стационара у пациентов с проксимальным ТГВ нижних конечностей повышается на фоне инсульта, ИБС и онкопатологии; вероятность ретромбоза — на фоне травмы, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе. Ультразвуковым маркером ретромбоза определили повышенное значение среднего модуля Юнга проксимальной части венозного тромба; реканализации — максимального модуля Юнга тромба бедренной вены в первый день госпитализации.

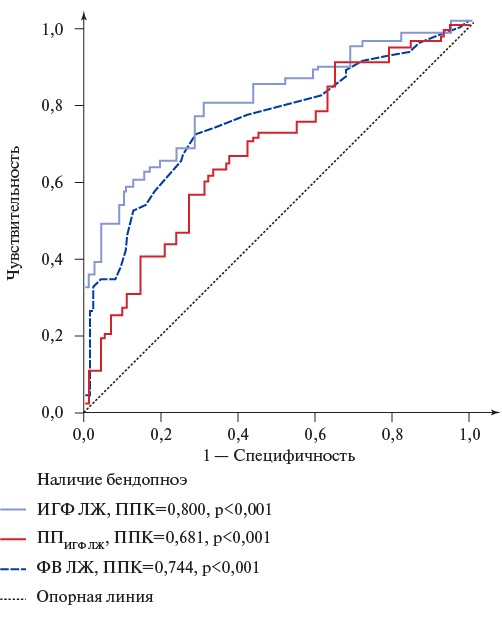

- Индекс глобальной функции (ИГФ) левого желудочка (ЛЖ), его производный показатель и бендопноэ отражают тяжесть клинического состояния и выраженность ремоделирования миокарда ЛЖ у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

- Наличие бендопноэ при низких значениях ИГФ ЛЖ и высоких значениях его производного показателя свидетельствует о высоком риске летального исхода в группе пожилых амбулаторных пациентов с ХСН.

- Оценка ИГФ ЛЖ, его производного показателя и наличия бендопноэ в рутинной клинической практике позволяет выявить амбулаторных пациентов с ХСН и неблагоприятным прогнозом.

Цель. Оценить взаимосвязь и прогностический потенциал производного показателя индекса глобальной функции (ИГФ) левого желудочка (ЛЖ) (ППИГФ ЛЖ) и бендопноэ у амбулаторных пациентов в возрасте 60 лет и старше с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материал и методы. В исследование включены 134 амбулаторных пациента (46% муж.) в возрасте 74 (68-79) лет с ХСН II-IV функционального класса. В зависимости от наличия или отсутствия бендопноэ были выделены две группы: основная группа (ОГ) — 62 пациента с бендопноэ, группа сравнения (ГС) — 72 пациента без бендопноэ. Период наблюдения составил 27 (22-36) мес.

Результаты. Медиана ИГФ ЛЖ составила 21,4 (18,1-24,1)%, ППИГФ ЛЖ — 297,8 (252,5-362,2) мл. Пороговое значение ИГФ ЛЖ для предсказания наличия бендопноэ составило ≤21,4%, ППИГФ ЛЖ — ≥298,8 мл. Пороговое значение ИГФ ЛЖ для предсказания летального исхода составило ≤19,6%, ППИГФ ЛЖ — ≥334,7 мл. Выживаемость в ОГ была ниже (79,0%), чем в ГС (93,1%) (Log-rank, p=0,005). На основании величины ИГФ ЛЖ, ППИГФ ЛЖ, наличия бендопноэ и анализа летальности выделены две группы риска летального исхода пациентов с ХСН: ФГ1 и ФГ2. Вероятность летального исхода в ФГ1 более чем в 5 раз выше, по сравнению с ФГ2 (отношение шансов 5,83, p<0,05).

Заключение. Бендопноэ выявлено у 46,3% пациентов и наиболее вероятно при ИГФ ЛЖ ≤21,4% и ППИГФ ЛЖ ≥298,8 мл. Наличие бендопноэ при значении ИГФ ЛЖ ≤19,6% и ППИГФ ЛЖ ≥334,7 мл с высокой вероятностью может предсказать летальный исход в группе пожилых пациентов с ХСН. Полученные данные свидетельствуют о роли ИГФ ЛЖ, ППИГФ ЛЖ и бендопноэ в качестве маркеров тяжести клинического состояния, выраженного ремоделирования миокарда ЛЖ и неблагоприятного прогноза у пациентов в возрасте 60 лет и старше с ХСН на амбулаторном этапе.

- Поражение сердца с утолщением его стенок, фибрилляцией предсердий, предсердной тахикардией, желудочковой тахикардией, нарушениями атриовентрикулярной проводимости и поражением мелких сосудов часто встречается у пациентов с болезнью Фабри, что может привести к опасным осложнениям, таким как сердечная недостаточность, внезапная смерть.

- Поражение сердца у пациентов с болезнью Фабри может легко привести к путанице с пациентами с гипертрофической кардиомиопатией и другими инфильтративными заболеваниями сердца.

- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями неизвестной причины, такими как утолщение стенки левого желудочка и сохраненная фракция выброса левого желудочка, особенно при наличии почечных и/или неврологических повреждений до 50 лет, должны проходить скрининг на болезнь Фабри.

- Пациенты с доказанной болезнью Фабри требуют тщательного обследования сердечно-сосудистой системы для своевременной диагностики и профилактики осложнений.

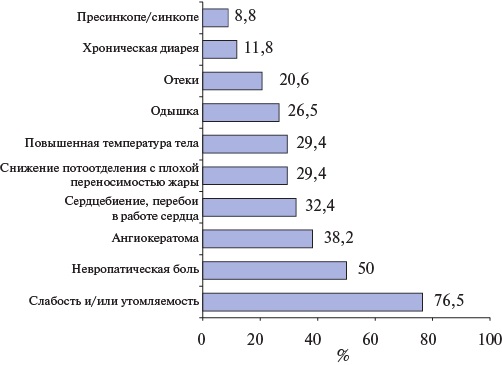

Цель. Ретроспективный анализ особенностей поражения сердечно-сосудистой системы у пациента с болезнью Фабри.

Материал и методы. Была проведена ретроспективная оценка 34 случаев болезни Фабри (64,7% мужчин). Медиана возраста больных Фабри составила 43,5 (32,8; 57) лет.

Результаты. Поражение сердца было выявлено у 70,6% пациентов. Острые цереброваскулярные события были отмечены у 23,5% пациентов в возрасте 32,5 (25,3; 51,5) лет. Поражение почек было выявлено у 82,4% пациентов, гемодиализ проводился у 14,7% пациентов.

Среди 24 больных болезнью Фабри с поражением сердца хроническая сердечная недостаточность была диагностирована у 37,5% пациентов. Фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (по Симпсону) составила 60 (52,6; 66,7)%. ФВ ЛЖ >50% выявлена у 83,3% пациентов, ФВ ЛЖ от 40% до 50% — у 16,7% пациентов. Утолщение стенки ЛЖ отмечено у 83,3% пациентов, из которых 58,3% имели толщину стенки ЛЖ ≥1,5 см. Небольшой перикардиальный выпот выявлен у 12,5% пациентов. Диастолическая дисфункция ЛЖ выявлена у 45,8% пациентов. Синусовая брадикардия выявлена у 41,7% пациентов. Укороченный интервал PQ выявлен у 25% пациентов, при этом у 8,3% был выявлен синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Заключение. Поражения сердца с развитием утолщения его стенок, синусовой брадикардии и нарушениями атриовентрикулярной проводимости являются частыми проявлениями у пациентов с болезнью Фабри. Раннее выявление поражения сердца и профилактика сердечных осложнений важны для обеспечения эффективности лечения и улучшения качества жизни пациентов.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- Неиммуногенная стафилокиназа — фибринселективный тромболитик, применяемый для лечения острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST с 2012г. Мониторинг безопасности и эффективности применения неиммуногенной стафилокиназы охватил >51 тыс. пациентов.

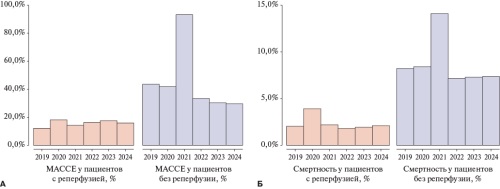

- Установлено, что количество пациентов с реперфузией, а также уровень смертности от всех причин (4,2%) и больших кровотечений (1,1%) при применении неиммуногенной стафилокиназы во ФРИДОМ-регистре сопоставим с данными предшествующих клинических и наблюдательных исследований.

- Выявлено существенное превышение уровня смертности и числа больших кровотечений в 2021г у пациентов без реперфузии на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Цель. Оценить безопасность реперфузионной терапии с использованием неиммуногенной стафилокиназы у широкого круга пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) в реальной клинической практике на догоспитальном этапе.

Материал и методы. ФРИДОМ-регистр — многоцентровое проспективное неинтервенционное наблюдательное исследование. В регистр включались пациенты с установленным диагнозом ОИМпST, получившие реперфузионную терапию неиммуногенной стафилокиназой (Фортелизин®, ООО "СупраГен", Россия) в дозе 15 мг болюсно или болюсно-инфузионно. Критериями безопасности являлись смертность от всех причин в период госпитализации, количество больших кровотечений, а также совокупность основных нежелательных сердечно-сосудистых и церебральных явлений (МАССЕ) — смерть от всех причин, кардиогенный шок, повторный инфаркта миокарда, аритмия, увеличение сердечной недостаточности, ишемический инсульт и внутричерепные кровоизлияния в период госпитализации. Количество и тяжесть кровотечений определялись по классификации BARC. Критерием эффективности реперфузионной терапии являлось восстановление коронарного кровотока по данным электрокардиографии через 90 мин. Исследование проводилось в соответствии с нормами Хельсинкской декларации и Правилами надлежащей клинической практики.

Результаты. Мониторинг применения неиммуногенной стафилокиназы при ОИМпST с 01.06.2013 по 14.01.2025 охватил 51021 пациента. Средний возраст включенных в регистр пациентов составил 64,5±12,1 лет, 17% пациентов были старше 75 лет. 70% пациентов были мужского пола. 96% пациентов получили тромболизис на догоспитальном этапе. По данным электрокардиографии, реперфузия в течение 90 мин после проведения тромболизиса была достигнута у 74% пациентов. Смертность от всех причин составила 4,2%, из них на догоспитальном этапе — 1,2%, в стационаре — 3,0%. Количество больших кровотечений составило 1,1%, внутричерепных кровоизлияний — 1,1%; количество малых кровотечений — 3,2%. Субанализ пациентов, включенных в период 2019-2025гг с использованием онлайн-платформы ФРИДОМ-регистр показал, что в 2021г совокупность основных нежелательных явлений МАССЕ в группе пациентов без реперфузии значимо превышает значения других лет (93% vs 36%, р<0,001), что, вероятно, могло быть обусловлено влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции. В свою очередь, показатель МАССЕ в группе пациентов с реперфузией не имел выраженных колебаний по годам и в среднем составлял 16±2% в год.

Заключение. Полученные данные подтвердили высокую безопасность неиммуногенной стафилокиназы в реальной клинической практике у 51021 пациента, установленную ранее в клинических исследованиях.

Что известно о предмете исследования?

- Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий и высоком риске тромбоэмболических осложнений в наибольшей степени определяет прогноз пациентов.

- В 2016-2019гг по данным ретроспективного анализа частота назначения антикоагулянтов в отдельных субъектах Российской Федерации пациентам с фибрилляцией предсердий и высоким риском тромбоэмболических осложнений составляла 34,8%.

Что добавляют?

- По состоянию на конец 2023г частота назначения антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий и высоком риске тромбоэмболических осложнений в отдельных субъектах Российской Федерации увеличилась до 53,7%, а доля прямых оральных антикоагулянтов в ее структуре — до 87,0%.

Цель. Провести ретроспективный анализ частоты назначения антикоагулянтной терапии (АКТ), в т.ч. прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК), пациентам с фибрилляцией предсердий и высоким риском тромбоэмболических осложнений (ТЭО) в отдельных субъектах Российской Федерации (РФ) по состоянию на 31.12.2023.

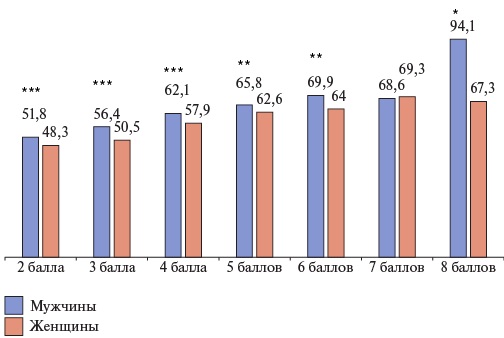

Материал и методы. Анализируемая группа пациентов была сформирована на основании информации, содержащейся в платформе прогнозной аналитики "Webiomed" (ООО "К-Скай", Петрозаводск, Россия) и представленной извлеченными по принципу сплошной выборки деперсонифицированными формализованными данными из электронных медицинских карт пациентов в возрасте ≥18 лет, прикрепленных к медицинским организациям 17 субъектов РФ (n=107561, мужчины 37,8%, средний возраст 74,5±8,5 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc 3,6±1,2).

Результаты. Частота назначения АКТ в целом по группе составила 53,7%, доля ПОАК в ее структуре — 87,0%. Ацетилсалициловая кислота с целью профилактики ТЭО назначалась в 10,6% случаев. С увеличением количества не ассоциированных с полом баллов по шкале CHA2DS2-VASc возрастал процент лиц, получавших АКТ — от 49,7% при 2 баллах до 73,9% при 8 баллах. Пациентам в возрасте ≥75 лет АКТ назначалась статистически значимо реже (49,1%, р<0,001). Вне зависимости от возраста и формы аритмии мужчинам по сравнению с женщинами антикоагулянты назначались статистически значимо чаще.

Заключение. Результаты ретроспективного анализа свидетельствуют о положительной динамике частоты назначения АКТ при фибрилляции предсердий и высоком риске ТЭО в отдельных субъектах РФ: по сравнению с данными аналогичного исследования за 2016-2019гг в 2023г показатель увеличился с 34,8% до 53,7%. Значительно выросла и доля ПОАК в структуре АКТ — с 52,0% до 87,0%. Вместе с тем объем проводимой пероральной антикоагуляции в данной когорте пациентов все еще не соответствует требованиям действующих клинических рекомендаций.

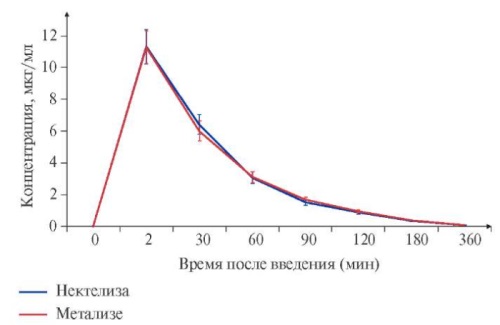

Цель. Представить результаты сравнительного исследования эффективности и безопасности отечественного биоаналога Нектелиза (АО "ГЕНЕРИУМ", Россия) и референтного биологического препарата Метализе ("Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ", Германия) при применении у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) на электрокардиограмме.

Материал и методы. В исследование включены 244 пациента мужского (204) и женского (41) пола от 36 до 75 лет с ИМпST. Исследование проводилось в 14 клинических центрах Российской Федерации и 2 центрах Беларуси. Пациенты были рандомизированы в две группы 1:1: 122 пациента получали отечественный биоаналог Нектелиза, 122 пациента — референтный препарат Метализе. Основной критерий эффективности — частота реперфузии миокарда (3 степень коронарного кровотока по критериям TIMI). Оценка безопасности включала анализ нежелательных реакций, геморрагических осложнений тромболитической терапии и иммуногенности.

Результаты. Частота реперфузии миокарда (TIMI 3) составила 53,7% в группе Нектелиза и 57,1% в группе Метализе, что подтверждает терапевтическую эквивалентность препаратов (разница -3,4%, 95% доверительный интервал: от -16,0% до 9,1%). Профиль безопасности препарата Нектелиза был сопоставим с профилем безопасности Метализе, при этом в группе Нектелиза зафиксировано меньше нежелательных реакций (доля пациентов в группе Нектелиза 7,4% vs доли пациентов в группе Метализе 15,7%). Большая часть зарегистрированных нежелательных реакций представляла собой геморрагические осложнения тромболитической терапии (кровотечения различной степени и локализации). За время исследования было отмечено 13 эпизодов кровотечений у 8 пациентов группы Нектелиза и 30 эпизодов кровотечений у 16 пациентов группы Метализе. Частота возникновения больших кровотечений в группе Нектелиза и группе Метализе группы TIMI составляла 0,8% и 2,5%, по классификации ISTH — 0,8% и 3,3%, категории 5b по классификации BARC — 0% и 10%, соответственно. Частота геморрагических инсультов составила 1,2%, все случаи зарегистрированы в группе Метализе.

Заключение. На основании результатов проведенного клинического исследования доказано, что препарат Нектелиза (АО "ГЕНЕРИУМ", Россия) является биологическим аналогом препарата Метализе ("Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ", Германия).

- Существующие в настоящее время подходы к диагностике резистентности к терапии блокаторами P2Y12-рецепторов у больных с ишемической болезнью сердца обладают рядом ограничений, снижающих эффективность их практического применения.

- Иммуноактивация может приводить к снижению эффективности антиагрегантной терапии.

- Необходимы рандомизированные исследования для оценки эффективности уровня воспаления как критерия резистентности к терапии блокаторами P2Y12-рецепторов.

Обзор посвящен современным методам оценки эффективности блокаторов P2Y12-рецепторов у пациентов с ишемической болезнью сердца, приведены литературные и собственные данные. Существующих в настоящее время генетических и функциональных тестов недостаточно для достоверной диагностики резистентности к блокаторам P2Y12-рецепторов, что может быть обусловлено рядом сопутствующих факторов, в т.ч. сопутствующим воспалительным процессом. Исследование уровня провоспалительных маркеров может быть использовано для формирования новых подходов к оценке риска тромботических событий на фоне терапии блокаторами P2Y12-рецепторов.

Использование фиксированных комбинаций для лечения артериальной гипертензии уже давно вошло в рутинную клиническую практику. В последнее время особое внимание уделяется многоцелевым фиксированным комбинациям с возможностью снижения не только артериального давления (АД), но и уровней липопротеидов низкой плотности (ЛНП). В то же время клинических исследований, доказывающих эффективность такого подхода, не так уж много.

Цель. Оценить антигипертензивный и гиполипидемический эффект фиксированных комбинаций, основанных на периндоприле.

Материал и методы. В исследование ИНТЕГРАЦИЯ II было включено 9777 пациентов (средний возраст 61,8±9,8 лет) с артериальной гипертензией и дислипидемией, которым была назначена фиксированная антигипертензивная комбинация "периндоприл+амлодипин+индапамид" (препарат Ко-Дальнева®) в сочетании с розувастатином (препарат Роксера®) (n=5128) или многоцелевая фиксированная комбинация "периндоприл+индапамид+розувастатин" (препарат Роксатенз-инда) (n=4649).

Результаты. В группе Ко-Дальнева® + Роксера® за 12 нед. лечения было отмечено снижение уровня систолического АД с 164,9±13,8 мм рт.ст. до 127,2±8,8 мм рт.ст., уровня диастолического АД — с 94,2±10,0 мм рт.ст. до 77,6±6,3 мм рт.ст.; уровень общего холестерина уменьшился с 6,2±1,1 ммоль/л до 4,3±0,8 ммоль/л, а уровень ЛНП — с 3,6±1,0 ммоль/л до 2,1±0,7 ммоль/л.

В группе Роксатенз-инда за аналогичный срок было выявлено снижение уровня систолического АД с 161,9±12,7 мм рт.ст. до 126,2±8,3 мм рт.ст., уровня диастолического АД — с 94,5±9,5 мм рт.ст. до 76,9±6,8 мм рт.ст.; уровень общего холестерина уменьшился с 6,3±1,1 ммоль/л до 4,4±0,8 ммоль/л; уровень ЛНП — с 3,5±1,0 ммоль/л до 2,1±0,6 ммоль/л. Как врачи, так и пациенты оценили удовлетворенность терапией по шкале Лайкерта как очень хорошую (4,75-4,8 баллов из 5), степень приверженности к назначенной терапии со слов пациента соответствует высокой и наивысшей.

Заключение. Результаты исследования ИНТЕГРАЦИЯ II продемонстрировали эффективность и удобство применения фиксированных комбинаций антигипертензивных и гиполипидемических средств на основе периндоприла и розувастатина в реальной клинической практике, в сочетании с хорошей переносимостью и высоким уровнем удовлетворённости проводимым лечением как со стороны пациента, так и с позиции врача.

СОГЛАШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

- Использование фармакоинвазивного подхода с догоспитальным болюсным введением тромболитических препаратов в настоящее время должно рассматриваться как приоритетная стратегия лечения инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, если проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в течение 120 мин после установки диагноза не представляется возможным.

- Фармакоинвазивный подход с догоспитальным болюсным введением тромболитических препаратов должен рассматриваться как альтернатива первичному ЧКВ в первые 3 ч от начала инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в случаях, когда первичное ЧКВ не может быть выполнено в ближайший 1 ч после постановки диагноза.

В статье представлен обзор крупнейших рандомизированных и наблюдательных исследований, направленных на оценку эффективности и безопасности первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и фармакоинвазивной стратегии в лечении инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). Тактика ведения пациентов с ИМпST является одной из самых обсуждаемых и актуальных проблем в современной кардиологии, поскольку своевременная реваскуляризация миокарда значимо влияет на летальность пациентов и на отдаленный прогноз. Установлено, что ключевым фактором при выборе реперфузионной терапии для ИМпST должно быть время от появления симптомов. Ввиду того, что обеспечить время до открытия инфаркт-связанной артерии до 120 мин у всех пациентов, направленных на первичное ЧКВ, в реальной клинической практике не представляется возможным, проведенный на догоспитальном этапе тромболизис может значительно улучшить их прогноз. Использование фармакоинвазивного подхода с догоспитальным болюсным введением тромболитических препаратов в настоящее время должно рассматриваться как приоритетная стратегия лечения ИМпST, если проведение первичного ЧКВ в течение 120 мин после установки диагноза не представляется возможным. Фармакоинвазивный подход с догоспитальным болюсным введением тромболитических препаратов должен рассматриваться как альтернатива первичному ЧКВ в первые 3 ч от начала ИМпST в случаях, когда первичное ЧКВ не может быть выполнено в ближайший 1 ч после постановки диагноза.

ISSN 2618-7620 (Online)