Перейти к:

Прогностическая значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной и сопутствующих заболеваний для отдаленных исходов тромбоза глубоких вен нижних конечностей

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6111

EDN: FVKPUF

Аннотация

Цель. Оценить прогностическую значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной тромбов глубоких вен нижних конечностей для отдаленных исходов с учетом сопутствующей патологии и предложить программу индивидуальной оценки вероятности постгоспитальных одногодичных исходов.

Материал и методы. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, дополненное двумерной эластографией сдвиговой волной, проведено 153 пациентам с тромбозом подвздошной и бедренной вен на ультразвуковом сканере Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) в первый, третий и шестой дни госпитализации. Постгоспитальные исходы регистрировали на протяжении 6-12 мес. после выписки. Логистическим регрессионным анализом выделили наиболее значимые для возникновения неблагоприятных исходов (реканализация, ретромбоз и смерть) переменные, используя которые разработали программу оценки вероятности постгоспитальных одногодичных исходов тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей.

Результаты. Методом многократной перекрестной проверки установлено, что статистически значимыми для прогноза постгоспитальных исходов тромбоза подвздошной вены оказались 13 переменных: средние, максимальные и минимальные модули Юнга тромбов подвздошной и бедренной вен в первый день госпитализации, период от начала симптомов до госпитализации, длина флотирующей верхушки тромба, наличие сопутствующих заболеваний (инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), онкологическая патология, перенесенные венозные тромбоэмболические осложнения, травма или оперативное вмешательство незадолго до развития ТГВ). При тромбозе бедренной вены значимыми оказались 14 переменных: в первый день госпитализации средние модули Юнга тромбов бедренной, подколенной и заднебольшеберцовых вен, максимальные модули Юнга тромба бедренной и подколенной вен; наличие и массивность тромбоэмболии легочной артерии; оперативное лечение ТГВ; период от появления симптомов до госпитализации и наличие сопутствующих заболеваний (инсульт, ИБС, онкопатология, перенесенные венозные тромбоэмболические осложнения, травма или оперативное вмешательство незадолго до появления ТГВ).

Заключение. Вероятность смерти в течение года после выписки из стационара у пациентов с проксимальным ТГВ нижних конечностей повышается на фоне инсульта, ИБС и онкопатологии; вероятность ретромбоза — на фоне травмы, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе. Ультразвуковым маркером ретромбоза определили повышенное значение среднего модуля Юнга проксимальной части венозного тромба; реканализации — максимального модуля Юнга тромба бедренной вены в первый день госпитализации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Акрамова Э.Г., Савельев А.А., Капустина Е.П. Прогностическая значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной и сопутствующих заболеваний для отдаленных исходов тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Российский кардиологический журнал. 2025;30(6):6111. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6111. EDN: FVKPUF

For citation:

Akramova E.G., Saveliev A.A., Kapustina E.P. Prognostic value of shear wave elastography parameters and comorbidities for remote outcomes of lower limb deep vein thrombosis. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(6):6111. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6111. EDN: FVKPUF

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей возникает на фоне широкого спектра терапевтических и хирургических заболеваний [1]. Среди основных показаний к госпитализации выступает не только факт постановки диагноза ТГВ, но и наличие сопутствующей патологии: чаще всего травмы, онкопатологии и инсульта [2]. В зависимости от условий формирования морфологическая структура тромбов различается, что влияет на течение тромбоза как в острый период, так и последующий [3].

На всех этапах ведения пациентов с ТГВ основным инструментальным методом оценки течения заболевания является дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Использование серой шкалы и допплеровских режимов в острой фазе позволяет оценить эмбологенность и протяженность тромба, тогда как в отдаленном периоде — степень реканализации тромба и формирование рецидивов. В эксперименте, реже в клинике, ультразвуковые исследования венозных тромбов дополняют компрессионной эластографией, позволяющей по цветовой шкале качественно и полуколичественно оценить жесткость тромба, по которой косвенно судят о его возрасте [4-6]. В немногочисленных работах последних лет представлены результаты количественной оценки жесткости венозного тромба ультразвуковой эластографией сдвиговой волной [7][8]. Однако публикации о прогностической ценности новой технологии отсутствуют, хотя программа исследования эластографии сдвиговой волной присутствует на многих современных ультразвуковых аппаратах.

Цель исследования: оценить прогностическую значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной тромбов глубоких вен нижних конечностей для отдаленных исходов с учетом сопутствующей патологии и предложить программу индивидуальной оценки вероятности постгоспитальных одногодичных исходов.

Материал и методы

В исследование включены данные 153 пациентов с ТГВ нижних конечностей, госпитализированных в медико-санитарную часть Казанского Приволжского Федерального Университета с января 2022г по июнь 2024г: 76 женщин и 77 мужчин с медианой возраста 62 года [ первый квартиль — 44; третий квартиль — 71]. На появление симптомов в течение 2 нед. до обращения за медицинской помощью указали 95 обследованных, от 2 нед. до 2 мес. — 58 человек.

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с двумерной эластографией сдвиговой волной проводили на ультразвуковом аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) всем пациентам в 1, 3 и 6 день госпитализации. Подвздошные вены исследовали конвексным датчиком (1-6 МГц), бедренные, подколенные и заднебольшеберцовые вены — линейным датчиком (2-10 МГц). Верхнюю границу тромба визуализировали на уровне подвздошной вены у 60, бедренной вены — у 93 лиц. Для проведения эластографии сдвиговой волной после визуализации венозного тромба датчик фиксировали и устанавливали контрольный объем на проксимальную часть тромба (при подвздошном тромбозе — на уровне подвздошной вены, при бедренном тромбозе — на уровне бедренной вены) и на среднюю часть тромба — в подколенной и заднебольшеберцовых венах. Размер контрольного объема подбирали на 1-2 мм меньше тромба. Программа эластографии сдвиговой волной после трехкратного измерения рассчитывала средний (mean), минимальный (min) и максимальный (max) модули Юнга в единицах килопаскаль (кПа).

Эхокардиографию осуществляли на ультразвуковом сканере GE Vivid E80 секторным датчиком (1,5-4,6 МГц) в первые сутки госпитализации всем пациентам с акцентом на диагностике острого легочного сердца: визуализации острой дилатации и дисфункции правого желудочка.

Мультиспиральную компьютерную томографию грудной полости с внутривенным контрастированием проводили в первые часы госпитализации 48 пациентам с клиническими признаками тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и/или эхокардиографическими критериями острого легочного сердца. По уровню локализации тромбоэмболов в легочной артерии классифицировали массивную, субмассивную и немассивную ТЭЛА.

Отдаленные исходы (полная и частичная реканализация, ретромбоз, смерть) оценивали по результатам клинического и ультразвукового обследования на протяжении 6-12 мес. после госпитализации.

Прогностически значимые параметры отбирали из 49 переменных (9 клинико-анамнестических и 40 инструментальных). Клинико-анамнестическими показателями явились пол, возраст, период от первых симптомов ТГВ до обращения за медицинской помощью, проведение оперативного вмешательства по поводу ТГВ, наиболее распространенные сопутствующие заболевания (инсульт, онкопатология, ишемическая болезнь сердца (ИБС), перенесенные венозные тромбоэмболические осложнения, развитие ТГВ на фоне травмы или оперативного вмешательства) — таблица 1. Инструментальными показателями были длина флотирующей части тромба, наличие ТЭЛА и/или острого легочного сердца; уровень локализации тромбоэмболов в системе легочной артерии; средние, минимальные и максимальные значения модуля Юнга при эластографии сдвиговой волной на уровне подвздошной, бедренной, подколенной и заднебольшеберцовой вен в 1, 3 и 6 сутки госпитализации.

Таблица 1

Количество пациентов с сопутствующей патологией в группах с тромбозами подвздошной и бедренной вен, абс. число

|

Исходы |

Сопутствующие заболевания |

|||||

|

Отсутствуют (n=65) |

Инсульт (n=11) |

Онкология (n=21) |

ВТЭО (n=13) |

Операция, травма (n=16) |

ИБС (n=27) |

|

|

Тромбоз подвздошной вены |

||||||

|

Реканализация (n=44) |

22 |

1 |

6 |

6 |

3 |

6 |

|

Ретромбоз (n=10) |

5 |

2 |

1 |

1 |

1 |

– |

|

Смерть (n=6) |

– |

3 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Тромбоз бедренной вены |

||||||

|

Реканализация (n=70) |

32 |

4 |

9 |

3 |

5 |

17 |

|

Ретромбоз (n=16) |

5 |

– |

2 |

3 |

6 |

– |

|

Смерть (n=7) |

1 |

1 |

2 |

– |

1 |

2 |

Сокращения: ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения, ИБС — ишемическая болезнь сердца, Операция, травма — возникновение тромбоза на фоне оперативного вмешательства или травмы.

Для начального выбора существенных независимых переменных (в первую очередь показателей модуля Юнга) использовали метод машинного обучения Random Forest, реализованный в пакете randomForest статистической системы R 3.4.41. Данный метод относится к классическим методам машинного обучения. Основным элементом в нем является дерево решений: древовидная структура, в которой в каждом узле, начиная с корня, проверяется условие, связанное с одной из переменных (сравниваемой с некоторым порогом); из узла выходят две ветки к нижестоящим узлам — значение переменной выше и ниже порога. Проверяемые в узлах переменные и пороги являются параметрами метода и определяются в процессе обучения. Из деревьев собирается ансамбль ("лес"), при этом как число используемых переменных, так и подмножество выборки определяются случайным образом. Достоинством метода является его устойчивость, особенно при наличии выбросов в данных и нелинейных комплексных зависимостей, и когда число переменных значительно превышает число строк в таблице данных. В отличие от нейронных сетей, требующих больших выборок, метод показывает хорошие результаты на выборках ограниченного объема.

Каждый повтор (трехкратное измерение модуля Юнга) рассматривался как отдельная строка данных. Кроме этого, чтобы избежать переобучения, проводилась аугментация (расширение) набора данных в предположении независимости измерений. Конечной целью было построение двух логистических регрессий для прогноза вероятности разных вариантов постгоспитального исхода тромбоза подвздошной и бедренной вен по результатам обследования пациента в первый день госпитализации. Первая регрессия традиционная логистическая (ориентированная на воспроизведение данных), вторая — консервативная, ориентированная на прогноз (использовалась гребневая регрессия). Все расчеты проводили в среде статистической системы R v.3.4.4. (R Core Team (2018))2.

Работа одобрена локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" 23.05.2024 (протокол № 48). Все участники исследования подписали информированное добровольное согласие.

Результаты

В первый год после выписки из стационара у 26 пациентов с ТГВ нижних конечностей наблюдали рецидив заболевания (17,0%) и у 13 (8,5%) летальный исход. Сопутствующие заболевания присутствовали среди пациентов с постгоспитальным исходом "смерть" у 12 человек (92,3%), "ретромбоз" — у 16 (61,5%), "реканализация" — у 60 (52,6%) при р=0,015 в сравнении с исходом "смерть" (табл. 1).

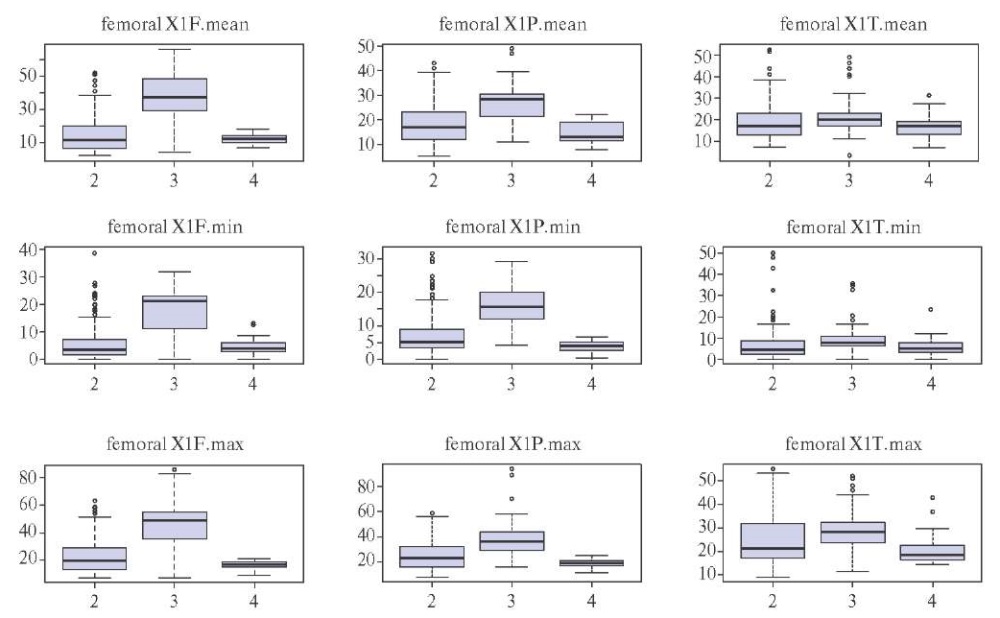

Рис. 1. Значения модуля Юнга тромба на уровне подвздошных (1I.mean), бедренных (1F.mean), подколенных (1Р.mean) и заднебольшеберцовых (1T.mean) вен при тромбозе подвздошной вены в первые сутки госпитализации в зависимости от отдаленного постгоспитального исхода (2 — реканализация, 3 — ретромбоз, 4 — смерть).

Примечание:  — медиана,

— медиана,  — первый и третий квартили,

— первый и третий квартили,  — минимальные и максимальные значения, кПа.

— минимальные и максимальные значения, кПа.

По результатам рентгеновской компьютерной томографии грудной полости, проведенной в период стационарного лечения, ТЭЛА диагностировали при постгоспитальном исходе "смерть" у 7 пациентов (53,8%), "ретромбоз" — у 6 (23,1%), "реканализация" — у 48 (42,1%).

Медиана периода от появления симптомов до обращения за медицинской помощью среди умерших пациентов с тромбозом подвздошной вены составила 5 дней [ 5; 5] и бедренной вены 6 дней [ 5; 6]; при исходе "ретромбоз" — 12,5 дней [ 7; 18] и 6 дней [ 4; 9] при р=0,007; при исходе "реканализация" — 8 дней [ 5; 22] и 7 дней [ 5; 30], соответственно.

Все пациенты с постгоспитальным рецидивом заболевания получали консервативное лечение. В группе лиц с исходом "реканализация" оперативное вмешательство по поводу ТГВ провели 9 (20,5%) пациентам с тромбозом подвздошной вены и 28 (40,0%) с тромбозом бедренной вены — р=0,049; при исходе "смерть" — 3 (50,0%) и 1 (14,3%), соответственно.

По результатам эластографии сдвиговой волной диапазон значений модулей Юнга тромба на всем протяжении вены нижней конечности в первый день госпитализации при исходах "реканализация" и "смерть" практически совпадал, тогда как в группе с "ретромбозом" был значимо выше — рисунки 1 и 2. В связи с этим моделирование провели в два этапа: на первом — разделили исходы "ретромбоз" и "реканализация + смерть"; на втором — разъединили "реканализация" и "смерть".

Рис. 2. Значения модуля Юнга тромба на уровне бедренных (1F.mean), подколенных (1Р.mean) и заднебольшеберцовых (1T.mean) вен при тромбозе бедренной вены в первые сутки госпитализации в зависимости от отдаленного постгоспитального исхода (2 — реканализация, 3 — ретромбоз, 4 — смерть).

Примечание:  — медиана,

— медиана,  — первый и третий квартили,

— первый и третий квартили,  — минимальные и максимальные значения, кПа.

— минимальные и максимальные значения, кПа.

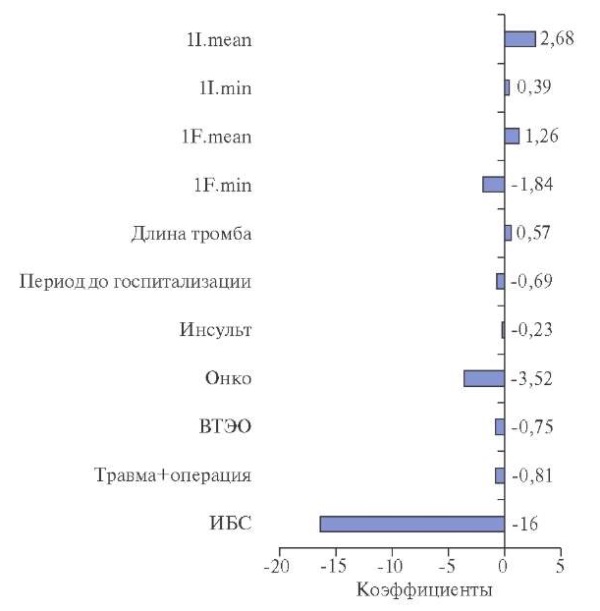

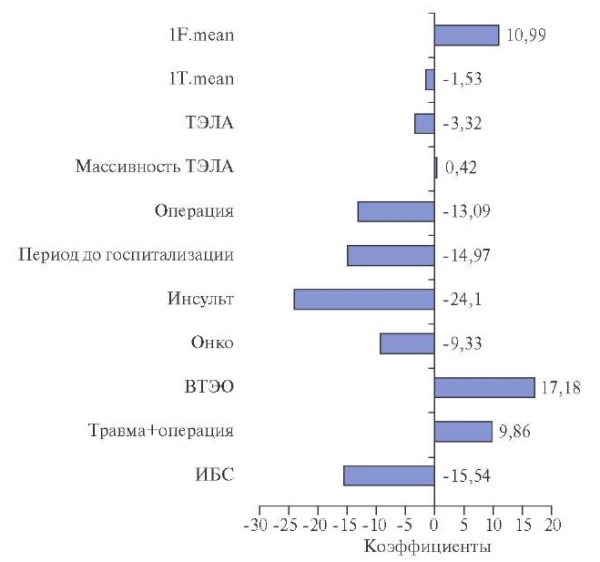

На первом этапе, согласно коэффициентам логистической регрессии, значимыми для построения модели оказались следующие переменные:

— при тромбозе подвздошной вены значения средних и минимальных модулей Юнга тромбов подвздошной и бедренной вен в первый день госпитализации, период от появления симптомов до госпитализации, длина флотирующей верхушки тромба и наличие сопутствующих заболеваний (рис. 3);

— при тромбозе бедренной вены значения средних модулей Юнга тромбов бедренной и заднебольшеберцовых вен в первый и третий день госпитализации, наличие и массивность ТЭЛА, проведение оперативного вмешательства, период от первых симптомов ТГВ до госпитализации и наличие сопутствующих заболеваний (рис. 4).

Рис. 3. Значения коэффициентов наиболее значимых для точности прогнозной модели разделения исходов "ретромбоз" от "смерть+реканализация" у пациентов с тромбозом подвздошной вены.

Примечание: 1I.mean и 1I.min — средний и минимальный модули Юнга тромба в подвздошной вене в первый день госпитализации, 1F.mean и 1F.min — средний и минимальный модули Юнга тромба в бедренной вене в первый день госпитализации, длина тромба — протяженность флотирующей верхушки тромба, период — период от появления симптомов до госпитализации, онко — онкологические заболевания, ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе, травма+операция — возникновение тромбоза на фоне травмы или оперативного вмешательства, ИБС — ишемическая болезнь сердца.

Рис. 4. Значения коэффициентов наиболее значимых для точности прогнозной модели разделения исходов "ретромбоз" от "смерть+реканализация" у пациентов с тромбозом бедренной вены.

Примечание: 1F.mean и 1T.mean — средний модуль Юнга тромба в бедренной и заднебольшеберцовых венах в первый день госпитализации, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, операция — проведение оперативного вмешательства по поводу тромбоза глубоких вен, период — время от возникновения симптомов до госпитализации, онко — онкологические заболевания, ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе, травма+операция — возникновение тромбоза на фоне травмы или оперативного вмешательства, ИБС — ишемическая болезнь сердца.

Из перечисленных переменных наиболее значимыми для формирования в постгоспитальном периоде ретромбоза определились при тромбозе подвздошной вены увеличение среднего модуля Юнга тромба подвздошной вены в первый день госпитализации; при тромбозе бедренной вены — повышение аналогичного показателя бедренной вены на фоне травмы, оперативного вмешательства и перенесенных венозных тромбоэмболических осложнений.

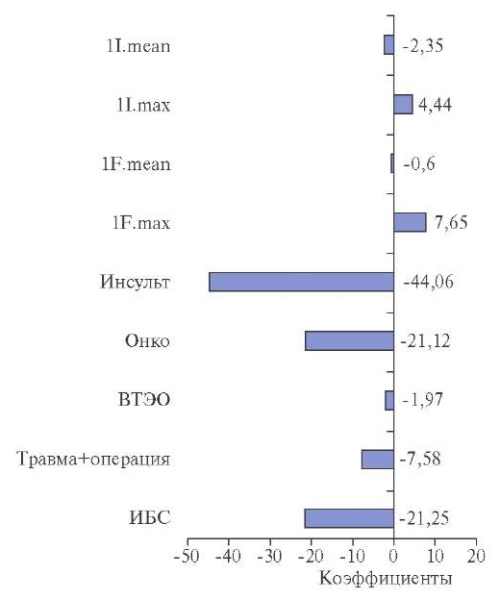

На втором этапе построения прогнозной модели, устанавливающей вероятность возникновения вариантов постгоспитального исхода тромбоза подвздошной вены, отобраны значения средних и максимальных модулей Юнга тромбов подвздошной и бедренной вен в 1, 3 и 6 день госпитализации; тромбоза бедренной вены — аналогичные показатели бедренной и подколенной вен.

Высокими вкладами в результат логистической регрессии при прогнозировании постгоспитальной реканализации, как при тромбозе подвздошной, так и бедренной вены, обладал такой ультразвуковой показатель, как максимальный модуль Юнга тромба бедренной вены в первый день госпитализации (рис. 5, 6). При тромбозе подвздошной вены наивысшие коэффициенты логистической регрессии прогноза постгоспитальной смерти в течение года имели инсульт и в меньшей степени — ИБС и онкопатология.

Рис. 5. Значения коэффициентов наиболее значимых для точности прогнозной модели разделения исходов "смерть" от "реканализация" у пациентов с тромбозом подвздошной вены.

Примечание: 1I.mean и 1I.max — средний и максимальный модуль Юнга тромба в подвздошной вене в первый день госпитализации, 1F.mean и 1F.max — средний и максимальный модуль Юнга тромба в бедренной вене в первый день госпитализации, онко — онкологические заболевания, ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения, травма+операция — развитие тромбоза на фоне травмы или оперативного вмешательства, ИБС — ишемическая болезнь сердца.

Рис. 6. Значения коэффициентов наиболее значимых для точности прогнозной модели разделения исходов "смерть" от "реканализация" у пациентов с тромбозом бедренной вены.

Примечание: 1F.mean и 1F.max — средний и максимальный модули Юнга тромба в бедренной вене в первый день госпитализации, 1P.mean и 1P.max — средний и максимальный модули Юнга тромба в подколенной вене в первый день госпитализации.

Для построения логистической регрессии использовали ранее отобранные значимые переменные. Диапазон значений модулей Юнга тромба в первый день госпитализации имел распределение, близкое к нормальному (рис. 1, 2). В дальнейшем оценивали параметры распределения (среднее и дисперсия) перечисленных выше переменных (кроме модуля Юнга) вариантов исхода конкретного пациента. Это позволило еще одним способом оценить индивидуальные шансы каждого исхода по значениям модуля Юнга.

По результатам данного исследования разработано программное обеспечение "Программа для оценки исходов тромбоза глубоких вен нижних конечностей по результатам эластографии сдвиговой волной" (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU № 2024667023, 18.07.2024)3.

Обсуждение

Согласно официальной статистике Минздрава России 2010-2023гг, общая и первичная заболеваемость по строке "флебит, тромбофлебит" среди всего населения статистически значимо снизились: с 167,9 до 131,3 случаев на 100 тыс. (R²=0,97) и с 61,3 до 46,8 (R²=0,86), соответственно. В то же время число лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, осталось неизменным: 59÷59,2 человека на 100 тыс. населения, что актуализирует вопросы диагностики и ведения этих пациентов на постгоспитальном этапе. Среди пациентов с проксимальным ТГВ, несмотря на использование пероральных антикоагулянтов, посттромбофлебитический синдром наблюдали в 19,8% случаев [9].

В нашем исследовании сопутствующие заболевания имели 88 (57,5%) пациентов с ТГВ нижних конечностей. Общеизвестно, что наличие у одного пациента двух и более хронических заболеваний ухудшает прогноз и требует соответствующей коррекции лечения с учетом коморбидности, не ограничиваясь жестким следованиям рекомендаций, сосредоточенных на одной патологии [10]. Так, смертность среди лиц с ТГВ + активный рак составила 42,9%, тогда как у пациентов без онкологии — 4,7% [11].

В нашем исследовании регрессионный анализ позволил установить вклад отдельных сопутствующих патологий в постгоспитальное течение ТГВ. Так, вероятность постгоспитального летального исхода ТГВ повышалась при инсульте, ИБС, онкологии и в большей степени при тромбозе подвздошной вены нежели бедренной; вероятность ретромбоза бедренной вены возрастала на фоне травмы, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе (рис. 7-9). Важно, что среди пациентов с исходом "ретромбоз" отсутствовали лица с ИБС и оперативным лечением ТГВ, что послужило основой дифференциации исхода "ретромбоз" от двух других исходов.

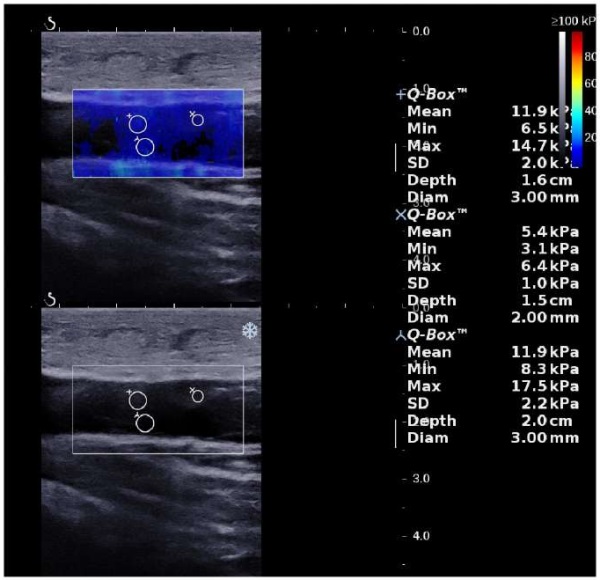

Рис. 7. Изображение эластографии сдвиговой волной тромба бедренной вены на 5 день появления симптомов ТГВ. Сопутствующие заболевания: ишемический инсульт и ИБС. Постгоспитальный исход: смерть через 8 мес.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

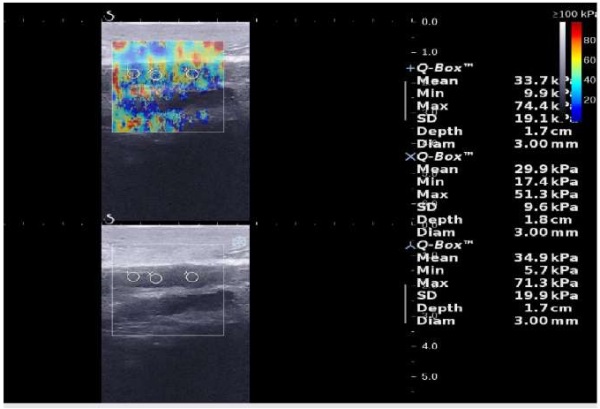

Рис. 8. Изображение эластографии сдвиговой волной тромба бедренной вены на 17 день появления симптомов ТГВ. Осложнение: субмассивная ТЭЛА. Постгоспитальный исход: ретромбоз через 6 мес.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 9. Изображение эластографии сдвиговой волной тромба бедренной вены на 15 день появления симптомов ТГВ. Проведена тромбэктомия. Постгоспитальный исход: реканализация.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Ранняя антикоагулянтная терапия (в течение первых 24 ч после появления первых симптомов) способствует снижению частоты рецидивов ТГВ на 17-19% [12]. Наиболее сложным является достижение реканализации вен, закупоренных тромбом с высоким значением модуля Юнга, характерное для "старых" тромбов [13][14]. Своевременная верификация ТГВ способствует снижению риска прогрессирования заболевания, развития тромбоэмболических осложнений и улучшению качества жизни пациентов в отдаленном периоде [2][15].

Предложенная нами модель демонстрирует, что исход ТГВ зависит не только от срока госпитализации и сопутствующих патологий, но и значения жесткости проксимального уровня венозного тромба при поступлении в стационар: при тромбозе подвздошной вены — на уровне подвздошной и бедренной вен, при тромбозе бедренной вены — на уровне бедренной и подколенной вен. Однако используемые шкалы риска развития/рецидива венозных тромбоэмболических осложнений (у амбулаторных, госпитализированных хирургических и нехирургических пациентов; лиц, получающих противоопухолевое лечение; при отмене антикоагулянтной терапии) в настоящее время не учитывают ультразвуковые характеристики тромба [3].

Ограничения исследования. Неудовлетворительное качество визуализации при исследовании подвздошной вены ультразвуковой эластографией сдвиговой волны.

Заключение

Вероятность смерти в течение года после выписки из стационара у пациентов с проксимальным ТГВ нижних конечностей повышается на фоне инсульта, ИБС и онкопатологии; вероятность ретромбоза — на фоне травмы, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе. Ультразвуковым маркером ретромбоза определили повышенное значение среднего модуля Юнга проксимальной части венозного тромба; реканализации — максимального модуля Юнга тромба бедренной вены в первый день госпитализации.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Breiman L. Random Forests. Machine Learning. 2001;45(1):5-32.

2. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/.

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024667023. Программа для оценки исходов тромбоза глубоких вен нижних конечностей по результатам эластографии сдвиговой волной: № 2024666049: заявл. 10.07.2024: опубл. 18.07.2024 / Е. П. Капустина, А. А. Савельев, Э. Г. Акрамова.

Список литературы

1. Соколова А.А., Кудрявцева А.А., Костикова Н.В. и др. Риск венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий: систематический обзор и мета-анализ. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(3):236-41. doi:10.20996/1819-6446-2022-06-02.

2. Маркин С.М., Гришин С.В., Артемова А.С. Что нужно знать врачу общей практики о ведении пациентов с венозными тромбоэмболическими осложнениями? Клиницист. 2023;17(2):47-54. doi:10.17650/1818-8338-2023-17-2-К688.

3. Селиверстов Е. И., Лобастов К. В., Илюхин Е. А. и др. Профилактика, диагностика и лечение тромбоза глубоких вен. Рекомендации российских экспертов. Флебология. 2023;17(3):152-296. doi:10.17116/flebo202317031152.

4. Зубарев А. Р., Кривошеева Н. В., Демидова А. К. Новые методы исследования в ультразвуковой диагностике у пациентов старшей возрастной группы с острыми венозными тромбозами в системе нижней полой вены: от теории к практике. Лечебное дело. 2016;2:64-70.

5. Рычкова И. В., Демидова А. К., Кузнецова А. М. и др. Ультразвуковая эластография в алгоритме диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2018;8(2):178-87. doi:10.21569/2222-7415-2018-8-2-178-187.

6. Santini P, Esposto G, Ainora ME, et al. Ultrasound Elastography to Assess Age of Deep Vein Thrombosis: A Systematic Review. Diagnostics (Basel). 2023;13(12):2075. doi:10.3390/diagnostics13122075.

7. Durmaz F, Gultekin MA. Efficacy of Shear Wave Elastography in the Differentiation of Acute and Subacute Deep Venous Thrombosis. Ultrasound Q. 2021;37(2):168-72. doi:10.1097/RUQ.0000000000000563.

8. Бояринцев В. В., Баринов Е. В., Федорова А. А. и др. Сдвиговолновая эластография в оценке времени возникновения венозного тромба и определении его чувствительности к тромболитическому лечению. Флебология. 2024;18(2):100-4. doi:10.17116/flebo202418021100.

9. Spiezia L, Campello E, Simion C, et al. Risk Factors for Post-Thrombotic Syndrome in Patients With a First Proximal Deep Venous Thrombosis Treated With Direct Oral Anticoagulants. Angiology. 2022;73(7):649-54. doi:10.1177/00033197211070889.

10. Skou ST, Mair FS, Fortin M, et al. Multimorbidity. Nat Rev Dis Primers. 2022;8(1):48. doi:10.1038/s41572-022-00376-4.

11. Monreal M, Agnelli G, Chuang LH, et al. Deep Vein Thrombosis in Europe-Health-Related Quality of Life and Mortality. Clin Appl Thromb Hemost. 2019;25:1076029619883946. doi:10.1177/1076029619883946.

12. Hillis C, Crowther MA. Acute phase treatment of VTE: Anticoagulation, including non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. Thromb Haemost. 2015;113(6):1193-202. doi:10.1160/TH14-12-1036.

13. Ince S, Özgokçe M, Özkaçmaz S, et al. Comparison of medical treatment efficiency with shear wave elastography values of thrombus in patients with lower extremity deep vein thrombosis. Ultrasound Q. 2023;39(3):158-64. doi:10.1097/RUQ.0000000000000643.

14. Акрамова Э. Г., Капустина Е. П. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при тромбозе глубоких вен нижних конечностей. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5537. doi:10.15829/1560-4071-2024-5537.

15. Barco S, Valerio L, Gallo A, et al. Global reporting of pulmonary embolism-related deaths in the World Health Organization mortality database: Vital registration data from 123 countries. Res Pract Thromb Haemost. 2021;5(5): e12520. doi:10.1002/rth2.12520.

Об авторах

Э. Г. АкрамоваРоссия

Акрамова Эндже Гамировна — д.м.н., доцент, врач отделений ультразвуковой и функциональной диагностики, Медико-санитарная часть; профессор кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии.

Казань

Конфликт интересов:

Нет

А. А. Савельев

Россия

Савельев Анатолий Александрович — д.б.н., профессор, в.н.с. учебно-научной лаборатории "Центр агро- и экобиотехнологий" Института экологии и природопользования.

Казань

Конфликт интересов:

Нет

Е. П. Капустина

Россия

Капустина Екатерина Павловна — врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики Медико-санитарная часть; ассистент кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии.

Казань

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Прогнозная модель постгоспитального исхода тромбоза глубоких вен нижних конечностей должна учитывать значения жесткости проксимальной части венозного тромба согласно эластографии сдвиговой волной.

- Вероятность постгоспитального летального исхода тромбоза глубоких вен повышается при наличии у пациента с ишемической болезнью сердца, онкопатологии и перенесенного инсульта, ретромбоза бедренной вены — на фоне травм, оперативного вмешательства и венозных тромбоэмболий в анамнезе.

Рецензия

Для цитирования:

Акрамова Э.Г., Савельев А.А., Капустина Е.П. Прогностическая значимость показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной и сопутствующих заболеваний для отдаленных исходов тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Российский кардиологический журнал. 2025;30(6):6111. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6111. EDN: FVKPUF

For citation:

Akramova E.G., Saveliev A.A., Kapustina E.P. Prognostic value of shear wave elastography parameters and comorbidities for remote outcomes of lower limb deep vein thrombosis. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(6):6111. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6111. EDN: FVKPUF

JATS XML