Перейти к:

Взаимосвязь хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6156

EDN: YGKAID

Аннотация

Цель. Изучить взаимосвязь хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы. Из "Регистра проведенных операций коронарной ангиографии" были отобраны 5679 больных c ИБС. Основную группу составили 2588 некоренных жителей Крайнего Севера, группу сравнения — 3091 пациент, проживающий на Юге Тюменской области. Хроническая окклюзия коронарной артерии определялась при отсутствии антеградного кровотока по коронарной артерии продолжительностью >3 мес. по данным анамнеза, либо предшествующей коронароангиографии. С целью устранения исходного дисбаланса между исследуемыми группами применялся метод сопоставления индексов склонностей (propensity score matching).

Результаты. Пациенты, проживающие на Крайнем Севере, были моложе (53,2±7,49 лет vs 56,8±8,34 лет, p<0,001), среди них чаще встречались мужчины. После проведения propensity score matching, в сбалансированных по основным факторам риска ИБС группах, у пациентов Крайнего Севера чаще определялся значимый коронарный атеросклероз. При этом у пациентов, постоянно проживающих на Крайнем Севере, статистически значимо чаще определялись хронические окклюзии (50,3% vs 41,7%, p<0,001). У пациентов основной группы хронические окклюзии чаще локализовались в проксимальных (35,0% vs 29,0%, p<0,001) и средних сегментах (39,0% vs 33,0%, p<0,001) коронарных артерий в сравнении с группой Юга Тюменской области. Наиболее частая локализация окклюзионного поражения определялась в передней нисходящей артерии (22,0% vs 17,0%, p<0,001) и правой коронарной артерии (28,0% vs 24,0%, p=0,001). По результатам мультивариантного анализа, проживание на Крайнем Севере ассоциировалось с увеличением частоты выявления хронических окклюзий коронарных артерий при проведении коронароангиографии на 39% (отношение шансов 1,39; 95% доверительный интервал: 1,25-1,54; p<0,001).

Заключение. У пациентов с ИБС, проживающих на Крайнем Севере, хронические окклюзии коронарных артерий определяются чаще в сравнении с больными Юга Тюменской области. По результатам мультивариантного анализа проживание в экстремальных природно-климатических условиях являлось независимым предиктором выявления хронических окклюзий коронарных артерий при проведении коронароангиографии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Утегенов Р.Б., Сапожников С.С., Бессонов И.С. Взаимосвязь хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях. Российский кардиологический журнал. 2025;30(6):6156. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6156. EDN: YGKAID

For citation:

Utegenov R.B., Sapozhnikov S.S., Bessonov I.S. Association between coronary chronic total occlusion and living in extreme natural and climatic conditions. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(6):6156. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6156. EDN: YGKAID

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности как в России, так и в мире [1]. Согласно исследованию, проведенному в рамках проекта Global Burden of Disease, ИБС продолжает занимать лидирующие позиции в статистике смертности, что подчеркивает необходимость глубокого понимания факторов, лежащих в основе её развития и прогрессирования [2].

В этом контексте особый интерес представляют регионы Крайнего Севера (КС), где наряду с традиционными факторами риска, население подвергается воздействию экстремальных природно-климатических условий. Исследования показали, что арктический климат может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, в частности, способствовать раннему развитию и неблагоприятному течению ИБС [3][4].

Наследственные механизмы адаптации у пришлого населения Севера сталкиваются с серьезными вызовами в экстремальных природно-климатических условиях. Эти механизмы, хотя и обеспечивают краткосрочную адаптацию, но не всегда способны поддерживать нормальные физиологические процессы на длительном промежутке времени. Это обусловливает формирование так называемого "синдрома полярного напряжения". К основным компонентам этого синдрома относятся окислительный стресс, иммунная недостаточность, гипоксия тканей и психоэмоциональное напряжение [5]. Истощение адаптационных возможностей организма, в свою очередь, вызывает каскад дизадаптивных расстройств, приводящих к развитию хронических заболеваний.

Ранее было установлено, что у населения КС коронарный атеросклероз развивается в более молодом возрасте и характеризуется более тяжелым поражением коронарных артерий. В то же время роль хронических окклюзий коронарных артерий (ХОКА) в структуре этих комплексных поражений остаётся малоизученной [6]. Окклюзия коронарных артерий считается хронической, если в течение ≥3 мес. в артерии отсутствует физиологический антеградный кровоток [7]. У данного состояния можно выделить две основные причины. Первая — острый тромбоз, который приводит к внезапной закупорке сосуда вследствие повреждения сосудистой стенки. Вторая — прогрессирование существующего стеноза коронарной артерии, который со временем приводит к полной окклюзии [8]. Согласно одной из гипотез, у пациентов, проживающих на КС, структура атеросклеротических бляшек (АСБ) может способствовать более частому развитию ХОКА. Так, исследование с использованием оптической когерентной томографии показало, что у жителей КС наблюдается более высокая частота формирования фиброатеромы с тонкой капсулой (ФАТК), что делает их более уязвимыми к разрыву, являющемуся ведущим предиктором коронарного тромбоза, а также может способствовать более частому развитию ХОКА [9].

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях КС у пациентов с ИБС.

Материал и методы

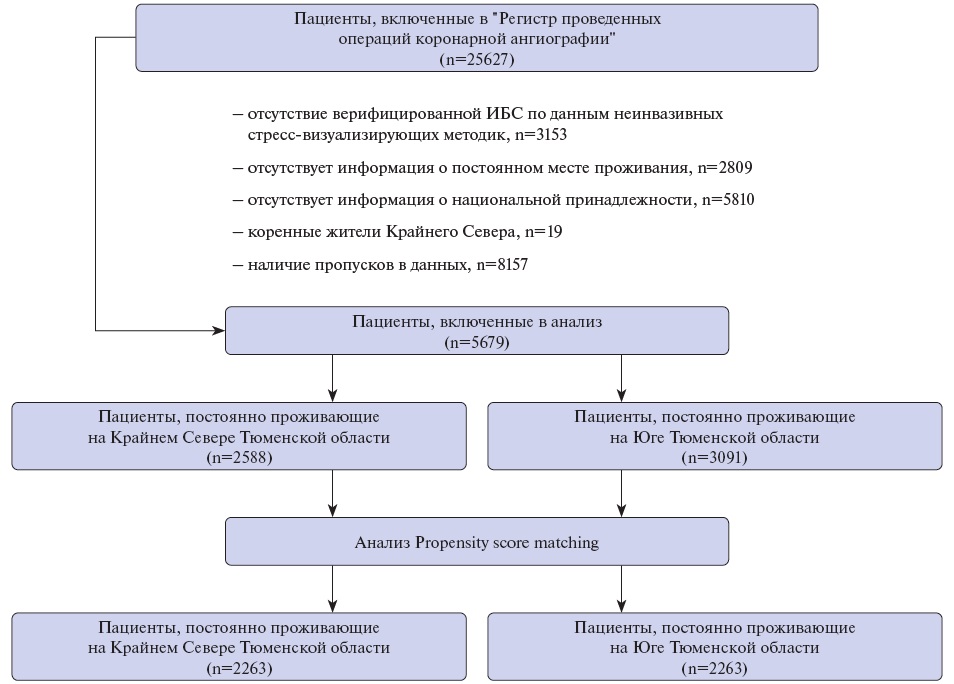

Из "Регистра проведенных операций коронарной ангиографии"1, содержащего данные 25627 пациентов, были отобраны 5679 больных ИБС, кому в Тюменском кардиологическом научном центре была выполнена коронароангиография (КАГ). В исследование включались пациенты с верифицированной ИБС, подтвержденной инструментальными методами (стресс-эхокардиография, велоэргометрическая проба, тредмил-тест). Из исследования были исключены лица с пропусками в данных, и представители коренного населения КС, а также с окклюзионными поражениями коронарных артерий с подтвержденной давностью <3 мес. (рис. 1).

Рис. 1. Дизайн исследования.

Сокращение: ИБС — ишемическая болезнь сердца.

Диагностика ИБС основывалась на клинико-анамнестических данных (перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), стенокардия высокого функционального класса, безболевая ишемия миокарда) и результатах инструментальных исследований. Критерием ишемии миокарда по результатам стресс-эхокардиографии считалось появление транзиторных нарушений регионарной и глобальной сократимости левого желудочка на пике нагрузки. Положительным результатом нагрузочных тестов на велоэргометре и тредмил-тесте считалась горизонтальная или косонисходящая депрессия или элевация сегмента ST ≥1 мм в двух смежных отведениях через ≥60-80 мс от точки J во время или сразу после прекращения нагрузки, в т.ч. без ангинозного приступа.

Пациенты с положительным нагрузочными тестами и высокими риском выявления обструктивных поражений коронарных артерий подверглись инвазивному исследованию — КАГ. Для стеноза ствола левой коронарной артерии и проксимального сегмента передней нисходящей артерии (ПНА) значимым считалось сужение ≥50% диаметра, в остальных случаях ≥75% диаметра. ХОКА определялась при отсутствии антеградного кровотока по коронарной артерии продолжительностью не менее 3 мес., диагностируемое по данным анамнеза (перенесенный ИМ) или предшествующей КАГ.

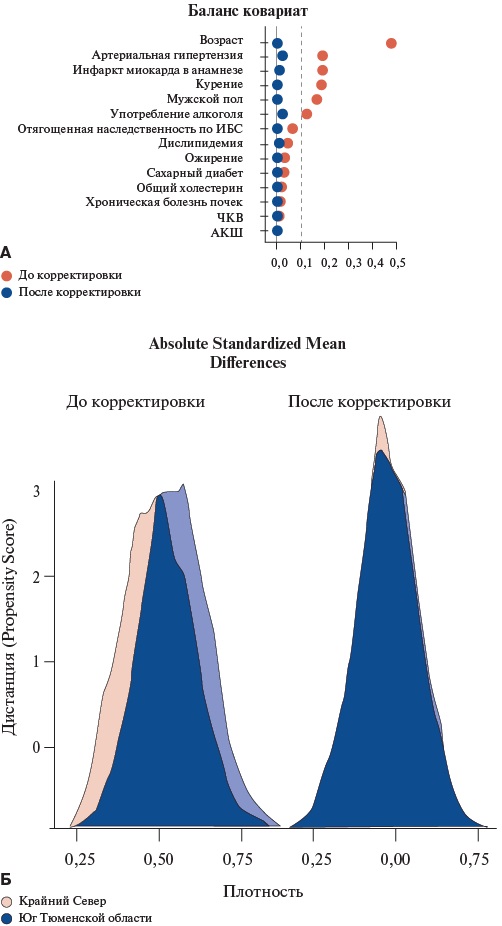

Статистический анализ. Для анализа данных применялись статистические пакеты SPSS 26.0 (IBM, USA) и R4.2 (Vienna). Методом анализа полных случаев (complete case analysis) были исключены пропущенные значения. Непрерывные переменные с нормальным распределением представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение, а при распределении, отличном от нормального, в виде медианы (25‑й — 75‑й перцентиль). Нормальность распределения количественных показателей оценивалась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Категориальные переменные описаны абсолютными и относительными частотами. Для сравнения количественных переменных использовались критерий t Стьюдента (при нормальном распределении) и непараметрический критерий Манна-Уитни (при распределении, отличном от нормального). Качественные переменные сопоставлялись с помощью критерия χ². С целью устранения исходного дисбаланса между исследуемыми группами применялось сопоставление оценок склонностей (propensity score matching — PSM) по принципу ближайшего соседа в соотношении 1:1 с калипером 0,05. Достижение баланса между группами подтверждалось визуальной оценкой с использованием графиков Love plot, Density plot и функции bal.tab пакета "cobalt" (рис. 2). После PSM сравнение групп проводилось с помощью теста МакНемара для категориальных данных, парного t-теста или знакового рангового теста Уилкоксона для непрерывных данных. Моделирование бинарного отклика осуществлялось с применением генерализованной линейной модели (логистической регрессии) с робастными оценками. Для выявления потенциальной систематической ошибки (unmeasured bias) и оценки устойчивости полученных результатов использовался тест Розенбаума. Для определения факторов, ассоциирующихся с наличием хронической окклюзии проводили мультивариантный анализ — бинарную логистическую регрессию.

Рис. 2. Сравнение распределения ковариат до и после применения метода Propensity Score Matching с помощью визуализации Love plot (A) и Density plot (Б).

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: АКШ — аортокоронарное шунтирование, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Данное исследование было выполнено в строгом соответствии с этическими принципами, изложенными в Хельсинкской декларации. Протокол исследования прошел экспертизу и получил одобрение локального этического комитета (выписка из протокола заседания № 175 от 16.11.2021).

Результаты

В исследование вошли 5679 пациентов, основную группу которых составили 2588 некоренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), относящегося к территориям КС Тюменской области. В группу сравнения были включены 3091 больных, проживающих в умеренной климатической зоне Юга Тюменской области (ЮТО).

Клинико-демографические данные пациентов представлены в таблице 1. Сравнительный анализ клинических характеристик пациентов выявил определенные различия в зависимости от региона постоянного проживания. Так, проживающее на КС пациенты были моложе, с преобладанием лиц мужского пола. Распространенность таких факторов риска, как курение и злоупотребление алкоголем, была также выше среди пациентов, постоянно проживающих на КС. Кроме того, в основной группе чаще регистрировался ИМ в анамнезе. В то же время для проживающих на ЮТО была характерна более высокая частота отягощенной наследственности по ИБС. Также у них чаще встречались артериальная гипертензия и нарушения липидного обмена.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов до и после сопоставления индексов склонностей

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||||

|

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2588) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=3091) |

р |

SMD |

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2263) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=2263) |

р |

SMD |

|

|

Возраст, лет, M±SD |

53,2±7,49 |

56,8±8,34 |

<0,001 |

0,452 |

54,2±7,12 |

54,2±7,34 |

0,400 |

0,020 |

|

Мужской пол, n (%) |

2234 (86,3) |

2499 (80,8) |

<0,001 |

0,152 |

1931 (85,3) |

1934 (85,5) |

1,000 |

<0,001 |

|

Курение, n (%) |

1048 (40,5) |

996 (32,0) |

<0,001 |

0,170 |

862 (37,9) |

865 (38,2) |

0,855 |

0,006 |

|

Употребление алкоголя, n (%) |

507 (20,0) |

462 (15,0) |

<0,001 |

0,120 |

407 (18,0) |

400 (17,7) |

0,800 |

0,010 |

|

Ожирение, n (%) |

1288 (49,8) |

1454 (47,0) |

0,043 |

0,050 |

1113 (49,2) |

1124 (49,7) |

0,800 |

0,01 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

418 (16,2) |

444 (14,4) |

0,067 |

0,050 |

343 (15,2) |

343 (15,2) |

0,935 |

0,004 |

|

ХБП, n (%) |

33 (1,3) |

35 (1,1) |

0,716 |

0,010 |

27 (0,01) |

28 (0,01) |

1,000 |

<0,001 |

|

Отягощенная наследственность по ИБС, n (%) |

583 (23,0) |

780 (25,0) |

0,019 |

0,060 |

531 (23,4) |

537 (23,6) |

0,861 |

0,006 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

1476 (57,1) |

1481 (48,1) |

<0,001 |

0,180 |

1227 (54,2) |

1220 (53,5) |

0,721 |

0,011 |

|

Артериальная гипертония, n (%) |

2112 (81,6) |

2744 (88,8) |

<0,001 |

0,201 |

1916 (84,7) |

1943 (85,9) |

0,300 |

0,03 |

|

ЧКВ в анамнезе, n (%) |

465 (18,0) |

569 (18,4) |

0,675 |

0,012 |

406 (17,9) |

410 (18,0) |

0,908 |

0,005 |

|

АКШ в анамнезе, n (%) |

105 (4,1) |

125 (4,0) |

0,828 |

0,008 |

94 (4,2) |

98 (4,3) |

0,773 |

0,010 |

|

Содержание общего холестерина, ммоль/л, M±SD |

5,15±1,29 |

5,18±1,27 |

0,458 |

0,020 |

5,16±1,27 |

5,15±1,26 |

0,945 |

0,001 |

|

Дислипидемия, n (%) |

2174 (84,0) |

2668 (86,3) |

0,016 |

0,070 |

1922 (84,9) |

1919 (84,8) |

>0,9 |

0,011 |

Сокращения: АКШ — аортокоронарное шунтирование, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, ХБП — хроническая болезнь почек, PSM — Propensity Score Matching, SMD — Standardized Mean Difference.

После проведения анализа PSM, статистически значимых различий по базовым клинико-демографическим параметрам, включая факторы риска ИБС, между исследуемыми группами выявлено не было. На рисунке 2 представлен баланс переменных до и после PSM анализа.

В ходе анализа количественных и качественных данных ангиографии (представлены в таблицах 2 и 3) было установлено, что у пациентов, постоянно проживающих в условиях КС, чаще наблюдались более выраженные атеросклеротические поражения коронарного русла. При этом после применения метода PSM большая часть изначально обнаруженных ангиографических различий сохранялась.

Таблица 2

Ангиографическая характеристика качественных показателей

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

||||

|

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2588) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=3091) |

р |

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2263) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=2263) |

р |

|

|

Наличие коронарного атеросклероза, n (%) |

2,174 (84,0) |

2,424 (78,0) |

<0,001 |

1,896 (84,0) |

1,785 (79,0) |

<0,001 |

|

Наличие гемодинамически значимого поражения, n (%) |

1,891 (73,0) |

1,941 (63,0) |

<0,001 |

1,648 (73,0) |

1,427 (63,0) |

<0,001 |

|

Наличие окклюзионного поражения, n (%) |

1,315 (50,8) |

1,281 (41,4) |

<0,001 |

1,139 (50,3) |

944 (41,7) |

<0,001 |

|

Окклюзии в проксимальном сегменте, n (%) |

899 (35,0) |

893 (29,0) |

<0,001 |

783 (35,0) |

655 (29,0) |

<0,001 |

|

Окклюзии в среднем сегменте, n (%) |

1,018 (39,0) |

1,027 (33,0) |

<0,001 |

883 (39,0) |

738 (33) |

<0,001 |

|

Окклюзии в дистальном сегменте, n (%) |

166 (6,4) |

180 (5,8) |

0,4 |

147 (6,5) |

122 (5,4) |

0,13 |

|

Окклюзионное поражение ПНА, n (%) |

594 (23,0) |

508 (16,0) |

<0,001 |

505 (22,0) |

377 (17,0) |

<0,001 |

|

Окклюзионное поражение ОА, n (%) |

328 (13,0) |

354 (11,0) |

0,2 |

295 (13,0) |

252 (11,0) |

0,055 |

|

Окклюзионное поражение ПКА, n (%) |

727 (28,0) |

734 (24,0) |

<0,001 |

637 (28,0) |

540 (24,0) |

0,001 |

|

Окклюзионное поражение ДА, n (%) |

54 (2,1) |

39 (1,3) |

0,02 |

51 (2,3) |

27 (1,2) |

0,009 |

|

Окклюзионное поражение ВТК, n (%) |

120 (4,6) |

138 (4,5) |

0,8 |

106 (4,7) |

102 (4,5) |

0,8 |

|

Окклюзионное поражение ИА, n (%) |

25 (1,0) |

27 (0,9) |

0,8 |

22 (1,0) |

23 (1,0) |

>0,9 |

Сокращения: ВТК — ветвь тупого края, ДА — диагональная артерия, ИА — интермедиарная артерия, ОА — огибающая артерия, ПКА — правая коронарная артерия, ПНА — передняя нисходящая артерия, PSM — Propensity Score Matching.

Таблица 3

Ангиографическая характеристика количественных показателей

|

Показатели |

До проведения PSM |

После проведения PSM |

|||||

|

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2588) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=3091) |

р |

Пациенты, проживающие на Севере Тюменской области (n=2263) |

Пациенты, проживающие на Юге Тюменской области (n=2263) |

р |

||

|

Количество артерий с гемодинамически значимыми стенозами без окклюзионных поражений, n (%) |

0 |

1,433 (55,2) |

1,811 (59,0) |

0,001 |

1,243 (55,1) |

1,361 (60,2) |

0,006 |

|

1 |

784 (30,3) |

809 (26,1) |

684 (30,2) |

594 (26,1) |

|||

|

2 |

266 (10,2) |

321 (10,0) |

237 (10,2) |

211 (9,4) |

|||

|

≥3 |

105 (4,3) |

150 (4,9) |

99 (4,5) |

97 (4,3) |

|||

|

Количество артерий с гемодинамически значимыми стенозами, n (%) |

0 |

697 (27,1) |

1,150 (37,0) |

<0,001 |

615 (27,0) |

836 (37,0) |

<0,001 |

|

1 |

919 (36,0) |

916 (30,0) |

784 (35,0) |

708 (31,0) |

|||

|

2 |

523 (20,0) |

498 (16,0) |

460 (20,0) |

369 (16,5) |

|||

|

≥3 |

449 (16,9) |

527 (17,0) |

404 (18,0) |

350 (15,5) |

|||

|

Количество артерий с гемодинамически незначимыми стенозами, n (%) |

0 |

2,017 (65,1) |

1,740 (67,2) |

0,056 |

1,514 (67,0) |

1,494 (65,0) |

0,8 |

|

1 |

785 (25,3) |

633 (24,1) |

551 (24,0) |

565 (24,6) |

|||

|

2 |

239 (7,8) |

194 (7,7) |

177 (7,8) |

175 (7,1) |

|||

|

≥3 |

50 (1,8) |

21 (1,0) |

21 (1,0) |

29 (1,3) |

|||

|

Общее количество окклюзированных артерий, n (%) |

0 |

1,273 (49,2) |

1,810 (59,0) |

<0,001 |

1,124 (50,0) |

1,319 (58,0) |

<0,001 |

|

1 |

970 (37,0) |

955 (30,8) |

828 (37,0) |

709 (31,0) |

|||

|

2 |

274 (11,0) |

266 (8,3) |

248 (11,0) |

191 (9,0) |

|||

|

≥3 |

71 (2,8) |

60 (1,9) |

63 (2,0) |

44 (1,9) |

|||

|

Стенотическое поражение СтЛКА, n (%) |

<50% |

158 (6,1) |

182 (5,9) |

0,8 |

143 (6,3) |

131 (5,8) |

0,5 |

|

50-75% |

67 (2,6) |

93 (3,0) |

0,4 |

54 (2,4) |

55 (2,4) |

>0,9 |

|

|

75-90% |

38 (1,5) |

47 (1,5) |

>0,9 |

36 (1,6) |

27 (1,2) |

0,3 |

|

|

>90% |

10 (0,4) |

27 (0,9) |

0,035 |

10 (0,4) |

19 (0,8) |

0,14 |

|

|

Наличие стенотического поражения любой коронарной артерии, n (%) |

<50% |

811 (31,1) |

1052 (34,4) |

0,024 |

715 (32,0) |

748 (33,0) |

0,3 |

|

50-75% |

623 (24,0) |

732 (24,0) |

0,8 |

545 (24,0) |

542 (24,0) |

>0,9 |

|

|

75-90% |

740 (29,0) |

849 (27,0) |

0,4 |

658 (29,0) |

603 (27,0) |

0,073 |

|

|

>90% |

461 (18,0) |

523 (17,0) |

0,4 |

410 (18,0) |

358 (16,0) |

0,043 |

|

|

Стенотическое поражение ПНА, n (%) |

<50% |

302 (12,0) |

450 (15,0) |

0,002 |

264 (12,0) |

318 (14,0) |

0,019 |

|

50-75% |

205 (7,9) |

278 (9,0) |

0,2 |

171 (7,6) |

205 (9,1) |

0,076 |

|

|

75-90% |

312 (12,0) |

346 (11,0) |

0,3 |

282 (12,0) |

249 (11,0) |

0,14 |

|

|

>90% |

188 (7,3) |

214 (6,9) |

0,7 |

171 (7,6) |

153 (6,8) |

0,3 |

|

|

Стенотическое поражение ОА, n (%) |

<50% |

209 (8,1) |

268 (8,7) |

0,4 |

194 (8,6) |

183 (8,1) |

0,6 |

|

50-75% |

188 (7,3) |

184 (6,0) |

0,053 |

170 (7,5) |

144 (6,4) |

0,14 |

|

|

75-90% |

213 (8,2) |

256 (8,3) |

>0,9 |

188 (8,3) |

163 (7,2) |

0,2 |

|

|

>90% |

99 (3,8) |

113 (3,7) |

0,8 |

87 (3,8) |

70 (3,1) |

0,2 |

|

|

Стенотическое поражение ПКА, n (%) |

<50% |

280 (11,0) |

381 (12,0) |

0,085 |

244 (11,0) |

277 (12,0) |

0,14 |

|

50-75% |

186 (7,2) |

196 (6,3) |

0,2 |

163 (7,2) |

150 (6,6) |

0,5 |

|

|

75-90% |

210 (8,1) |

278 (9,0) |

0,3 |

183 (8,1) |

198 (8,7) |

0,5 |

|

|

>90% |

142 (5,5) |

149 (4,8) |

0,3 |

122 (5,4) |

100 (4,4) |

0,15 |

|

|

Стенотическое поражение ДА, n (%) |

<50% |

42 (1,6) |

44 (1,4) |

0,6 |

38 (1,7) |

31 (1,4) |

0,5 |

|

50-75% |

63 (2,4) |

96 (3,1) |

0,15 |

60 (2,7) |

69 (3,0) |

0,5 |

|

|

75-90% |

101 (3,9) |

103 (3,3) |

0,3 |

91 (4,0) |

73 (3,2) |

0,2 |

|

|

>90% |

67 (2,6) |

90 (2,9) |

0,5 |

62 (2,7) |

58 (26,0) |

0,8 |

|

|

Стенотическое поражение ВТК, n (%) |

<50% |

78 (3,0) |

73 (2,4) |

0,2 |

72 (3,2) |

50 (2,2) |

0,054 |

|

50-75% |

71 (2,7) |

88 (2,8) |

0,9 |

61 (2,7) |

64 (2,8) |

0,9 |

|

|

75-90% |

114 (4,4) |

119 (3,8) |

0,3 |

105 (4,6) |

86 (3,8) |

0,2 |

|

|

>90% |

32 (1,2) |

56 (1,8) |

0,1 |

30 (1,3) |

37 (1,6) |

0,5 |

|

|

Стенотическое поражение ИА, n (%) |

<50% |

16 (0,6) |

20 (0,6) |

>0,9 |

14 (0,6) |

13 (0,6) |

>0,9 |

|

50-75% |

22 (0,9) |

27 (0,9) |

>0,9 |

21 (0,9) |

21 (0,9) |

>0,9 |

|

|

75-90% |

45 (1,7) |

41 (1,3) |

0,2 |

40 (1,8) |

34 (1,5) |

0,6 |

|

|

>90% |

21 (0,8) |

32 (1,0) |

0,5 |

19 (0,8) |

24 (1,1) |

0,5 |

|

Сокращения: ВТК — ветвь тупого края, ДА — диагональная артерия, ИА — интермедиарная артерия, ОА — огибающая артерия, ПКА — правая коронарная артерия, ПНА — передняя нисходящая артерия, СтЛКА — ствол левой коронарной артерии, PSM — Propensity Score Matching.

Пациенты основной группы чаще имели коронарный атеросклероз с гемодинамически значимыми поражениями одной, двух, трех и более коронарных артериях. В том числе статистически значимые различия определялись по количеству артерий с гемодинамически значимыми стенозами, без учета окклюзионных поражений.

У пациентов основной группы статистически значимо чаще определялось хроническое окклюзионное поражение коронарного русла. Качественный анализ результатов показал, что у пациентов основной группы статистически значимо чаще наблюдались окклюзии проксимальных и средних сегментов коронарных артерий по сравнению с группой сравнения. При этом обращает на себя внимание, что наиболее частая локализация окклюзий наблюдалась в крупных эпикардиальных коронарных артериях, таких как ПНА и правая коронарная артерия (ПКА).

В таблице 4 представлена модель бинарной логистической регрессии. По результатам мультивариантного анализа было установлено, что возраст, мужской пол, курение, ожирение, сахарный диабет, ИМ и аортокоронарное шунтирование в анамнезе являлись независимыми предикторами выявления ХОКА при проведении КАГ. При этом проживание на КС ассоциировалось с увеличением частоты определения ХОКА на 39% (отношение шансов 1,39; 95% доверительный интервал: 1,25-1,54; p<0,001).

Таблица 4

Факторы, ассоциирующиеся с наличием ХОКА

|

Показатель |

Унивариантный анализ |

Мультивариантный анализ |

||

|

ОШ (95% ДИ) |

p, value |

ОШ (95% ДИ) |

p, value |

|

|

Возраст, лет |

1,01 (1,01-1,02) |

<0,001 |

1,02 (1,01-1,03) |

<0,001 |

|

Мужской пол |

2,14 (1,87-2,44) |

<0,001 |

1,85 (1,59-2,15) |

<0,001 |

|

Уровень холестерина |

1,07 (1,03-1,11) |

<0,001 |

1,12 (1,08-1,17) |

<0,001 |

|

Курение |

1,32 (1,20-1,46) |

<0,001 |

1,23 (1,10-1,37) |

<0,001 |

|

Ожирение |

1,20 (1,09-1,32) |

<0,001 |

1,19 (1,07-1,32) |

0,001 |

|

Сахарный диабет |

1,47 (1,29-1,69) |

<0,001 |

1,33 (1,14-1,54) |

<0,001 |

|

ИМ в анамнезе |

3,29 (2,98-3,62) |

<0,001 |

2,98 (2,70-3,30) |

<0,001 |

|

Артериальная гипертензия |

1,19 (1,05-1,35) |

0,005 |

1,19 (1,03-1,36) |

0,015 |

|

АКШ в анамнезе |

15,4 (9,70-26,3) |

<0,001 |

12,1 (7,54-20,8) |

<0,001 |

|

Проживание на Крайнем Севере |

1,39 (1,25-1,54) |

<0,001 |

1,39 (1,25-1,54) |

<0,001 |

Сокращения: АКШ — аортокоронарное шунтирование, ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, ОШ — отношение шансов.

Обсуждение

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с верифицированной ИБС, постоянно проживающих в экстремальных природно-климатических условиях, наблюдается более сложное и комплексное течение коронарного атеросклероза с высокой частотой окклюзионного поражения коронарного русла. При этом проживание на КС являлось независимым предиктором наличия окклюзионного поражения коронарных артерий. Эти данные подтверждают, что экстремальные природно-климатические факторы КС могут оказывать негативное влияние на раннее развитие и быстрое прогрессирование атеросклеротического процесса в коронарном русле.

Следует отметить, что в условиях высоких широт, наряду с неблагоприятным воздействием экстремальных климатических условий, значительно меняется образ жизни, характер питания и психоэмоциональный статус пациентов, что также может способствовать развитию и прогрессированию коронарного атеросклероза [10]. Так, в ряде исследований была показана взаимосвязь депрессии, тревожности, уровня доходов и других неконвенционных факторов риска c развитием острого коронарного синдрома в условиях КС [11][12].

Согласно результатам различных исследований, частота выявления ХОКА при проведении диагностической КАГ варьируется от 14,7% до 52% [13-15]. В нашем исследовании частота ХОКА в основной группе составила 50,3%, что соответствует верхней границе диапазона, описанного в литературе. При этом средний возраст пациентов по нашим данным был существенно ниже в сравнении с аналогичными исследованиями.

Несмотря на одинаковую частоту ИМ в анамнезе и частоту предшествующей эндоваскулярной реваскуляризации, в т.ч. по поводу острого ИМ, у пациентов КС значительно чаще выявлялись ХОКА. Эти различия могут быть связаны с особенностями патогенеза сосудистых катастроф в условиях КС. Тромбоз, возникающий при разрыве или эрозии АСБ, может быть тотальным или частично ограничивающим просвет артерии, а его динамика зависит от баланса фибринолитических процессов [16]. Предполагается, что природно-климатические факторы КС могут способствовать развитию стойкого тотального тромбоза без тенденции к реканализации. Данная гипотеза представляется актуальной и нуждается в проведении дополнительных исследований для более глубокого понимания механизмов влияния различных факторов на развитие и прогрессирование коронарного атеросклероза у пациентов, проживающих в условиях Арктического климата.

Локализация ХОКА в различных сосудистых бассейнах коронарного русла имеет важное значение. Полученные в настоящем исследовании данные о локализации хронических окклюзий согласуются с общемировой статистикой, демонстрируя преобладание поражений в ПКА [17]. При этом наибольшую клиническую значимость имеет локализация хронических окклюзий в ПНА. Учитывая, что ПНА обеспечивает кровоснабжение большей части миокарда левого желудочка, ее окклюзия потенциально приводит к более серьезным последствиям, таким как прогрессирование сердечной недостаточности, формирование аневризмы левого желудочка и летальному исходу [18][19]. Вероятно, меньший процент пациентов с ХОКА ПНА, чем ПКА обусловлен тем, что значительная часть этих больных погибает в остром периоде ИМ до проведения КАГ [20]. Этот факт может искажать реальную картину при анализе доминирующей локализации инфаркт-связанной коронарной артерии.

Согласно полученным нами данным, у пациентов, проживающих на КС, статистически значимо чаще окклюзионное поражение локализовалось в проксимальных и средних сегментах крупных эпикардиальных артерий. Следует отметить, что такая локализация поражений является наиболее неблагоприятной. По данным крупного регистра PROGRESS-CTO, у пациентов с ХОКА проксимальных сегментов сердечная недостаточность встречалась значительно чаще по сравнению с пациентами, у которых окклюзии локализовались в средних и дистальных сегментах артерии [21]. Закономерно, что чем проксимальнее расположена окклюзия, тем больше миокарда подвергается ишемии за счет большего вовлечения боковых ветвей, отходящих от основной эпикардиальной коронарной артерии. Именно поэтому практически не встречаются пациенты с хроническими окклюзиями ствола левой коронарной артерии, которые имеют крайне малые шансы на выживание [22].

Высокая частота хронических окклюзионных поражений на КС может быть обусловлена особенностями строения АСБ. Ранее нами было выявлено, что у пациентов на КС по данным оптической когерентной томографии ФАТК определялась чаще, чем у пациентов умеренной климатической зоны. ФАТК считается основным паттерном разрыва АСБ, приводящим к острым тромботическим катастрофам [9].

Ограничения исследования. Основным ограничением данного исследования является его ретроспективный дизайн.

Заключение

Проведенное исследование показало, что у пациентов с ИБС, проживающих на КС, ХОКА определяются чаще в сравнении с больными ЮТО. По результатам мультивариантного анализа проживание в экстремальных природно-климатических условиях являлось независимым предиктором наличия ХОКА при проведении КАГ.

Благодарности. Благодарим научного сотрудника лаборатории РЭМДиЛ Тюменского кардиологического научного цента к.м.н. Каштанова М. Г. за проведенный статистический анализ данных.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Кузнецов В. А., Зырянов И. П., Колунин Г. В. и др. Регистр проведенных операций коронарной ангиографии (база данных). Свидетельство: 010620075. Заявка: 2009620515. 2010.

Список литературы

1. Бойцов С. А., Зайратьянц О. В., Андреев Е. М. и др. Сравнение показателей смертности от ишемической болезни сердца среди мужчин и женщин старше 50 лет в России и США. Российский кардиологический журнал. 2017;(6):100-7. doi:10.15829/1560-4071-2017-6-100-107.

2. Moran AE, Forouzanfar MH, Roth GA, et al. Temporal trends in ischemic heart disease mortality in 21 world regions, 1980 to 2010: the Global Burden of Disease 2010 study. Circulation. 2014;129(14):1483-92. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.004042.

3. Корчин В. И., Корчина Т. Я., Терникова Е. М. и др. Влияние климатогеографических факторов Ямало-Ненецкого автономного округа на здоровье населения (обзор). Журнал медико-биологических исследований. 2021;9(1):77-88. doi:10.37482/2687-1491-Z046.

4. Марасанов А. В., Стехин А. А., Яковлева Г. В. Подход к обеспечению здоровьесбережения населения Арктической зоны Российской Федерации (обзор). Журнал медико-биологических исследований. 2021;9(2):201-12. doi:10.37482/2687-1491-Z058.

5. Хаснулин В. И., Хаснулин П. В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах. Экология человека. 2012;19(1):3-11. doi:10.17816/humeco17512.

6. Утегенов Р. Б., Сапожников С. С., Каштанов М. Г. и др. Особенности коронарного атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2024;39(4):66-74. doi:10.29001/1850-9466-2023-606.

7. Brilakis ES, Mashayekhi K, Tsuchikane E, et al. Guiding Principles for Chronic Total Occlusion Percutaneous Coronary Intervention. Circulation. 2019;140(5):420-33. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.039797.

8. Allahwala UK, Brilakis ES, Byrne J, et al. Applicability and Interpretation of Coronary Physiology in the Setting of a Chronic Total Occlusion. Circ Cardiovasc Interv. 2019;12(7): e007813. doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.007813.

9. Утегенов Р. Б., Сапожников С. С., Бессонов И. С. Особенности строения атеросклеротических бляшек по данным оптической когерентной томографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих в экстремальных климатических условиях. Российский кардиологический журнал. 2024;29(8):5865. doi:10.15829/1560-4071-2024-5865.

10. Корнеева Е.В., Трекина Н.Е., Мамина А.А. Влияние пищевого поведения и физической активности на развитие метаболического синдрома у молодого трудоспособного населения, длительно проживающего в условиях Крайнего Севера. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):41-6. doi:10.15829/1728-8800-2015-1-41-46.

11. Кожокарь К. Г., Урванцева И. А., Николаев К. Ю. Анализ психосоциальных характеристик пациентов с острым коронарным синдромом, проживающих в условиях Севера. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(6):110-5. doi:10.20333/2500136-2017-6-110-115.

12. Котелкина О. С., Николаев К. Ю., Лифшиц Г. И. Ассоциации некоторых психосоциальных факторов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и приверженностью к медикаментозному лечению у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Атеросклероз. 2022;18(4):395-404. doi:10.52727/2078-256X-2022-18-4-395-404.

13. Christofferson RD, Lehmann KG, Martin GV, et al. Effect of chronic total coronary occlusion on treatment strategy. Am J Cardiol. 2005;95(9):1088-91. doi:10.1016/j.amjcard.2004.12.065.

14. Azzalini L, Jolicoeur EM, Pighi M, et al. Epidemiology, Management Strategies, and Outcomes of Patients With Chronic Total Coronary Occlusion. Am J Cardiol. 2016;118(8):1128-35. doi:10.1016/j.amjcard.2016.07.023.

15. Vemuri KS, Sihag BK, Sharma Y, et al. Real world perspective of coronary chronic total occlusion in third world countries: A tertiary care centre study from northern India. Indian Heart J. 2021;73(2):156-60. doi:10.1016/j.ihj.2021.03.001.

16. Власов Т. Д., Яшин С. М. Артериальные и венозные тромбозы. Всегда ли применима триада Вирхова? Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2022;21(1):78-86. doi:10.24884/1682-6655-2022-21-1-78-86.

17. Rempakos A, Alexandrou M, Mutlu D, et al. Predictors of successful primary antegrade wiring in chronic total occlusion percutaneous coronary intervention. J Invasive Cardiol. 2024;36(6). doi:10.25270/jic/23.00305.

18. Бессонов И. С., Кузнецов В. А., Сапожников С. С. и др. Шкала оценки риска госпитальной летальности у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Кардиология. 2021;61(9):11-9. doi:10.18087/cardio.2021.9.n1720.

19. Ferrante G, Barbieri L, Sponzilli C, et al. Predictors of Mortality and Long-Term Outcome in Patients with Anterior STEMI: Results from a Single Center Study. J Clin Med. 2021; 10(23):5634. doi:10.3390/jcm10235634.

20. Бадоян А. Г., Крестьянинов О. В., Хелимский Д. А. и др. Предикторы улучшения качества жизни пациентов с хроническими окклюзиями коронарных артерий в зависимости от тактики ведения. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2021;10(2):72-83. doi:10.17802/2306-1278-2021-10-2-72-83.

21. Garcia S, Alraies MC, Karatasakis A, et al. Coronary artery spatial distribution of chronic total occlusions: Insights from a large US registry. Catheter Cardiovasc Interv. 2017;90(1):23-30. doi:10.1002/ccd.26844.

22. Kanabar K, Mehrotra S, P R. Ostial left main coronary artery chronic total occlusion presenting as chronic stable angina. Indian Heart J. 2018;70(5):745-9. doi:10.1016/j.ihj.2018.04.012.

Об авторах

Р. Б. УтегеновРоссия

Утегенов Руслан Булатович — м.н.с., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

С. С. Сапожников

Россия

Сапожников Станислав Сталикович — м.н.с., лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, Научный отдел инструментальных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

И. С. Бессонов

Россия

Бессонов Иван Сергеевич — д.м.н., зав. лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, Научный отдел инструментальных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Для пациентов с ишемической болезнью сердца, проживающих на Крайнем Севере, характерно более частое и комплексное поражение коронарного русла.

- Выявляемость хронического окклюзионного поражения коронарных артерий на Крайнем Севере достигла 50,3%, что соответствует верхней границе диапазона, описанного в литературе, несмотря на более молодой возраст пациентов.

- Проживание в экстремальных природно-климатических условиях являлось независимым предиктором наличия хронического окклюзионного поражения коронарных артерий при проведении коронароангиографии.

Рецензия

Для цитирования:

Утегенов Р.Б., Сапожников С.С., Бессонов И.С. Взаимосвязь хронического окклюзионного поражения коронарных артерий с проживанием в экстремальных природно-климатических условиях. Российский кардиологический журнал. 2025;30(6):6156. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6156. EDN: YGKAID

For citation:

Utegenov R.B., Sapozhnikov S.S., Bessonov I.S. Association between coronary chronic total occlusion and living in extreme natural and climatic conditions. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(6):6156. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6156. EDN: YGKAID

JATS XML