ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ИНФАРКТ МИОКАРДА

- Развитие хронической сердечной недостаточности (ХСН) после перенесенного инфаркта миокарда существенно ухудшает переносимость физической нагрузки, качество жизни и выживаемость больных.

- Прогноз пациентов с ХСН — один из самых неблагоприятных, несмотря на внедрение в клиническую практику эффективных медикаментозных и аппаратных методов лечения.

- Вовлечение больных ХСН в программы кардиореабилитации, основанные на физических тренировках, приводит к повышению переносимости пороговой физической нагрузки, улучшению клинических симптомов и качества жизни уже через 3 мес. с нарастанием благоприятного эффекта через 6 мес.

Цель. Изучение эффективности 6-мес. программы физических тренировок (ФТ) больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-III функциональных классов (ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ).

Материал и методы. Включались больные (n=40) с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) <45% после перенесенного ИМ. Больные рандомизированы в основную ("О") группу (n=20) с выполнением ФТ на фоне медикаментозной терапии и контрольную ("К") группу (n=20) с приемом только медикаментозной терапии. Длительность ФТ и наблюдения составила 6 мес.

Результаты. По данным велоэргометрической (ВЭМ) пробы через 6 мес. у больных "О" группы достоверно увеличились мощность (на 16,4%, p<0,01) и продолжительность (на 21,3%, p<0,01) физической нагрузки (ФН) против уменьшения этих параметров у больных "К" группы (на 13,9%, р<0,01 и 20,4%, p<0,01, соответственно). Только у тренировавшихся больных через 6 мес. увеличилась ФВ ЛЖ (на 6,5%, р=0,03) против ее уменьшения (на 8,6%, р=0,024) у больных "К" группы. Общее периферическое сопротивление сосудов на фоне ФТ через 6 мес. уменьшилось на 180±64 дин . с . см-5 (р=0,001) и не изменялось в "К" группе. Показатели качества жизни (КЖ), оцениваемые по Миннесотскому опроснику, через 6 мес. улучшались на фоне ФТ (на 28,4±3,8%, р=0,001) и ухудшились при их отсутствии (на 26,9±3,6%, р=0,001). На фоне ФТ сократилось количество приступов стенокардии (на 31,1%, р=0,022), жалобы на одышку (на 15%, р=0,044) и утомляемость мышц при ФН (на 21,6%, р=0,039). В группе "К" эти показатели не изменились.

Заключение. 6-мес. программа ФТ больных ХСН II-III ФК по NYHA содействовала уменьшению выраженности клинических симптомов, улучшению переносимости ФН, параметров эхокардиографии и КЖ. Больных ХСН со сниженной ФВ ЛЖ целесообразно вовлекать в кардиореабилитационные программы, основанные на ФТ.

КАРДИОХИРУРГИЯ

- В исследовании описан позитивный опыт использования устройства iVAC 2L при чрескожном коронарном вмешательстве высокого риска, в т. ч. при остром коронарном синдроме.

- В условиях механической циркуляторной поддержки устройством iVAC 2L технический успех процедуры чрескожного коронарного вмешательства был достигнут в 100% случаев.

- Одним из самых частых осложнений использования устройства является развитие насос-ассоциированных аритмий, которые носят доброкачественный характер.

Цель. Провести анализ многоцентрового международного опыта процедур защищенного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) высокого риска с применением устройства временной механической циркуляторной поддержки (МЦП) трансаортальным устройством с пульсирующим кровотоком iVAC 2L (PulseCath B. V., Нидерланды).

Материал и методы. В пилотное проспективно-ретроспективное международное многоцентровое наблюдательное исследование включались пациенты с многососудистым и/или комплексным поражением коронарного русла, показаниями к коронарной реваскуляризации и отказом кардио-команды от операции коронарного шунтирования и незащищенного ЧКВ ввиду высокого риска осложнений. ЧКВ проводилось с одномоментной временной МЦП устройством iVAC 2L в пяти клиниках России и Белоруссии.

Результаты. С февраля 2023г по февраль 2024г в исследование включено 24 пациента. Медиана возраста составила 69,0 лет (интерквартильный размах (ИКР): 63,5-71,8), 87,5% были мужчины. 20 пациентам (83,3%) проведено плановое ЧКВ и 4 пациентам (16,7%) при остром коронарном синдроме (ОКС): 3 с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST и 1 с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). Пациенту с ИМпST ЧКВ проводилось на фоне острой сердечной недостаточности (ОСН). Медиана времени МЦП составила 66,0 мин (ИКР: 43,0-98,0). Технический успех ЧКВ был достигнут у 100% пациентов. Медиана исходной и резидуальной оценки по шкале SYNTAX составили 35,0 баллов (ИКР: 25,6-41,4) и 8,0 баллов (ИКР: 5,0-17,5), соответственно. Медиана фракции выброса левого желудочка до ЧКВ и через 7 дней после составила 44,0% (ИКР: 31,0-54,0) и 48,0% (ИКР: 36,5-53,5), соответственно. В двух случаях (8,3%) отмечалось развитие крупных кровотечений из места доступа устройства МЦП. Наблюдалось 2 летальных исхода: во время планового ЧКВ в результате прогрессирования острой левожелудочковой недостаточности и в отсроченном периоде в результате септического шока после экстренного ЧКВ.

Заключение. ЧКВ с одномоментной МЦП устройством iVAC 2L является применимой и относительно безопасной тактикой коронарной реваскуляризации у пациентов с высоким риском осложнений, в т.ч. в условиях ОКС и ОСН.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Что уже известно о предмете исследования?

- Повышение осмолярности плазмы ассоциировано с риском неблагоприятных исходов при острой сердечной недостаточности или инфаркте миокарда.

Что нового?

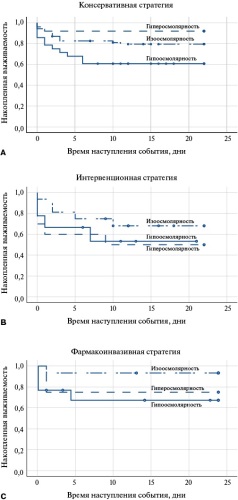

- Гипоосмолярность плазмы сопровождается повышением риска внутригоспитальной летальности, значимым при консервативном ведении пациента с острой сердечной недостаточностью, осложнившей течение инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.

Возможный вклад в клиническую практику

- Оценка осмолярности плазмы крови при поступлении в стационар больного с острой сердечной недостаточностью, осложнившей течение инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, позволяет прогнозировать внутригоспитальную летальность и потенциально расширяет временные рамки для проведения реваскуляризации миокарда в категории больных высокого риска.

Цель. Оценить клиническое значение осмолярности плазмы крови и ее регуляции при острой сердечной недостаточности у больных инфарктом миокарда (ИМ) со стойким подъемом сегмента ST (ИМпST) в условиях различных стратегий реваскуляризации.

Материал и методы. В исследование включались пациенты, госпитализируемые с предварительным диагнозом ИМпST и клинически значимым диспноэ (n=198). Осмолярность плазмы крови определялась при поступлении расчетным методом. Для оценки интенсивности синтеза вазопрессина иммуноферментным методом определялся уровень копептина. В качестве конечной точки исследования использовались внутригоспитальная летальность и ранние осложнения ИМ.

Результаты. Пациенты в сформированной выборке были сопоставимы по полу, возрасту, основным факторам кардиоваскулярного риска и клиническому фенотипу ИМ, послужившего поводом для госпитализации. Наивысшая частота ранних осложнений ИМ и интрагоспитальная летальность была среди пациентов с исходной гипоосмолярностью плазмы крови (68,6 и 40,4%, соответственно). Сывороточный уровень копептина имел тенденцию к повышению у больных с исходно низкой осмолярностью плазмы (p=0,178). Исходно низкая осмолярность плазмы была ассоциирована с повышением риска летального исхода (отношение шансов 0,465, 95% доверительный интервал: 0,238-0,911, p=0,024), преимущественно за счет подгруппы больных с консервативной стратегией ведения (отношение шансов 0,335, 95% доверительный интервал: 0,140-0,803, p=0,012).

Заключение. Осмолярность плазмы крови, оцениваемая при поступлении, может быть использована для прогноза внутригоспитальной летальности при острой сердечной недостаточности у больных ИМпST.

- Получить представление о критериях уязвимости атеросклеротической бляшки можно с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

- Комбинированное использование МСКТ и различных сывороточных и тканевых биомаркеров может быть ключом к выявлению уязвимой бляшки.

- Микрокальцинаты у пациентов, перенесших острый коронарный синдром, имеют статистически значимую взаимосвязь с уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛВП), а также отношением количественного соотношения моноцитов и ХС-ЛВП.

Цель. Оценить взаимосвязь между простыми маркерами воспаления и наличием критериев уязвимости атеросклеротических бляшек (АСБ) по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) коронарных артерий, а также показателями липидного профиля у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материал и методы. В проспективное рандомизированное одноцентровое исследование было включено 125 пациентов, поступивших в экстренном порядке с клиникой ОКС (трансформированных далее в инфаркт миокарда (ИМ) — 94 пациента и нестабильную стенокардию (НС) — 31, соответственно). Всем пациентам выполнялось чрескожное коронарное вмешательство инфаркт-связанной артерии, кроме этого, у всех пациентов в одной-двух неинфарктсвязанных артериях присутствовали АСБ, стенозирующие просвет <50%. Лечение ОКС проводилось согласно рекомендациям. Через 1 мес. после ОКС всем пациентам проводили МСКТ коронарных артерий (для обнаружения уязвимых АСБ), а также анализ липидного профиля крови (общий холестерин (ХС), ХС липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, ХС липопротеинов высокой плотности (ЛВП)), простых биомаркеров воспаления: С-реактивный белок (СРБ), отношение нейтрофилов к лимфоцитам (NLR), отношение тромбоцитов к лимфоцитам (PLR), отношение моноцитов к ХС-ЛВП (Mon/ЛВП), отношение лимфоцитов к моноцитам (LMR), отношение лимфоцитов к СРБ (LCR).

Результаты. Из 125 пациентов, включенных в исследование, ИМ был диагностирован у 94 (75%) пациентов, в остальных случаях — НС. В остром периоде у пациентов с ИМ значение ХС-ЛВП оказалось статистически значимо ниже 1,2 (1,03; 1,5) ммоль/л, чем в группе пациентов с НС 1,4 (1,24; 1,58) ммоль/л, p=0,044. Показатель NLR оказался выше у пациентов с ИМ — 2,96 (2,09; 3,99) против 2,21 (1,69; 2,71) в группе НС (p=0,018).

Через 1 мес. после индексного события уровень ХС-ЛВП оставался достоверно ниже в группе ИМ 1,08 (0,95; 1,34) ммоль/л, а отношение Mon/ЛВП выше 0,52 (0,37; 0,64), чем при НС — 1,25 (1,15; 1,34) ммоль/л и 0,41 (0,31; 0,52), соответственно. Отношение LCR через 1 мес. оказалось практически в 2 раза выше в группе пациентов с НС — 1,32 (0,65; 2,28) против 0,66 (0,34; 1,28) в группе ИМ (р=0,028). Критерии уязвимости АСБ по данным МСКТ были выявлены у 55 (44%) пациентов в общей группе с ОКС, из них положительное ремоделирование было выявлено у 35 пациентов, участок низкой плотности — у 30, точечные кальцинаты (ТК) — у 11. Пациенты общей группы ОКС были разделены по наличию критериев уязвимости. У пациентов с наличием ТК был значимо (p=0,004) выше уровень ХС-ЛВП 1,22 (1,02; 1,34), в сравнении с теми, кто не имели данного критерия 0,97 (0,77; 1,13). Отношение Mon/ ЛВП было выше (р=0,024) при наличии ТК 0,61 (0,48; 0,86), при его отсутствии 0,46 (0,35; 0,63), соответственно. По остальным показателям статистически значимых различий выявлено не было. При проведении ROC-анализа у пациентов с наличием ТК пороговый уровень ХС-ЛВП составил 0,98 (AUC: 0,76, чувствительность 66,7%, специфичность 77,4%), пороговый уровень ХС-ЛВП при наличии в АСБ УНП одновременно с ТК составил также 0,98 (AUC: 0,83, чувствительность 75%, специфичность 75,7%).

Заключение. Показатели ХС-ЛВП и Mon/ЛВП статистически значимо менялись у пациентов, перенесших ОКС и имеющих микрокальцинаты в АСБ.

- Пациентам с транстиретиновой амилоидной кардиомиопатией показан прием селективного стабилизатора транстиретина — тафамидиса.

- На фоне терапии необходим мониторинг в отношении прогрессирования заболевания.

- Серия клинических случаев демонстрирует важность сцинтиграфии миокарда как инструмента в оценке прогрессирования заболевания и демонстрирует ранее не описанный эффект терапии в виде уменьшения степени накопления захвата радиофармпрепарата миокардом.

Введение. Последние годы увеличивается число выявленных пациентов с транстиретиновой амилоидной кардиомиопатией. В качестве патогенетической терапии в России зарегистрирован единственный препарат — тафамидис. На сегодняшний день не существует единого протокола в оценке прогрессирования заболевания, а роль сцинтиграфии с фосфатными комплексами в существующих документах не отражена из-за отсутствия убедительной доказательной базы.

Краткое описание. В статье представлена серия клинических примеров пациентов, принимавших терапию тафамидисом не менее 12 мес. На фоне терапии отмечалось отсутствие признаков прогрессирования заболевания, а в некоторых случаях по данным сцинтиграфии миокарда с фосфатными комплексами было отмечено уменьшение степени накопления радиофарм-препарата в миокарде.

Дискуссия. Обсуждена роль сцинтиграфии миокарда с фосфатными комплексами как метода мониторинга эффективности терапии тафамидисом.

- Впервые предложена балльная система для оценки вклада различных факторов (метаболических и кардиогенных) в повышение жесткости печени у пациентов с кардиометаболическими рисками.

- Мультипараметрическое ультразвуковое исследование печени (В-режим, эластография, стеатометрия) позволяет дифференцировать причины изменения жесткости печени: стеатоз, фиброз, венозный застой или их сочетание.

- Использование балльной системы обеспечивает точность и воспроизводимость диагностики, что способствует более персонализированному подходу к лечению пациентов с метаболически ассоциированной стеатозной болезнью печени.

- Результаты исследования подтверждают ценность ультразвуковых методов диагностики для определения выраженности изменений в печени, связанных с венозным застоем, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

- Разработанный протокол ультразвукового исследования может стать основой для стандартизации диагностики в клинической практике и научных исследованиях.

Цель. Оценить возможность использования мультипараметрического ультразвукового исследования печени для определения патофизиологических причин повышения жесткости у пациентов с кардио-метаболическими рисками.

Материал и методы. Проведено исследование с участием 104 пациентов кардиологического профиля, из них 48 мужчин (46,2%), 56 женщин (53,8%) в возрасте от 49 до 73 лет, европеоидной расы. Критерии включения — хроническая сердечная недостаточность IIВ стадии (II, III функциональные классы по NYHA), основной и дополнительные критерии метаболического синдрома, содержащие кардиометаболические риски развития метаболически ассоциированной стеатозной болезни печени. Все пациенты обследованы по единому диагностическому алгоритму, состоящему из 2 этапов: 1 этап — клинико-лабораторный, 2 этап — инструментальный с использованием методов ультразвукового исследования печени (В-режим, цветовое допплеровское картирование, двумерная эластография сдвиговых волн, количественная стеатометрия).

Результаты. Предложена балльная система оценки преобладающего вклада в развитие фиброза печени с учетом данных мультипараметрического ультразвукового исследования печени. Сумма баллов 0-8: преобладает поражение печени — в этом случае наблюдаются характерные признаки поражения, такие как повышенная эхогенность и отсутствие значительного расширения венозных сосудов. Сумма баллов 9-14: комбинация поражений — признаки включают как изменения, связанные с печенью (например, стеатоз), так и признаки венозного застоя. Сумма баллов 15-16: преобладает поражение сердечно-сосудистой системы — в этом случае значительное расширение венозных сосудов и другие признаки застойной гепатопатии являются основными, что указывает на венозный застой как основную причину изменений в печени.

Заключение. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование печени в сочетании с разработанной балльной системой оценки может быть использовано для дифференциации причин повышения жесткости печени и выраженности стеатоза печени у пациентов с кардиометаболическими рисками. Стандартизация протокола ультразвукового исследования повышает воспроизводимость методики.

ФАКТОРЫ РИСКА

- Адъювантная химиотерапия (ХТ) комбинацией доксорубицина и циклофосфамида при раке молочной железы (РМЖ) у женщин ассоциируется с повышением уровня атерогенных липопротеинов и индикаторов висцерального ожирения, которое в большей степени выражено у больных с коморбидностью РМЖ и артериальной гипертензии (АГ).

- У больных РМЖ нарушения метаболического статуса фиксируются через 7-14 дней после завершения ХТ и могут сохраняться до 3-4 мес., что указывает на необходимость длительного мониторинга за динамикой изменений его индикаторов.

- Комплексная оценка потенциально неблагоприятных последствий ХТ является необходимым условием для эффективной профилактики кардиоваскулярных осложнений у женщин с РМЖ, особенно, в случаях его сочетания с маскированной АГ или гипертонической болезнью.

Цель. Оценка факторов кардиометаболического риска (КМР) у женщин с раком молочной железы (РМЖ) до и после химиотерапии (ХТ) доксорубицином и циклофосфамидом.

Материал и методы. В проспективном когортном исследовании участвовали 154 женщины с медианой возраста 43 года с впервые установленным РМЖ IIA-IIIВ стадий. Среди обследованных выделено 3 группы: с нормальным уровнем артериального давления (АД), маскированной артериальной гипертензией (МАГ) и гипертонической болезнью (ГБ). Всем пациенткам после хирургического лечения РМЖ проведено 4 курса ХТ доксорубицином и циклофосфамидом продолжительностью около 3 мес. Оценка факторов КМР проводилась на 3 этапах наблюдения: I — до ХТ; II и III — через 7-14 дней и 90-120 дней после ее завершения. В крови натощак определяли уровень глюкозы, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности (ХС ЛВП, ХС ЛНП), ХС не-ЛВП. Рассчитывали коэффициент атерогенности, индексы висцерального ожирения (ИВО) и продукта накопления липидов (ИПНЛ).

Результаты. У женщин с коморбидностью РМЖ и ГБ индекс массы тела (ИМТ) снижался на II этапе исследования и возвращался к исходному уровню на III этапе, при этом ожирение I степени фиксировалось почти у трети больных. В группе МАГ увеличение ИМТ наблюдалось через 90-120 дней после окончания ХТ. У больных с нормальным АД концентрация ОХС в крови в процессе наблюдения существенно не изменялась, а среди женщин с ГБ статистически значимое повышение ОХС по сравнению с исходным уровнем определялось через 90-120 дней после завершения ХТ. У больных с коморбидностью РМЖ и ГБ на III этапе наблюдения установлена наибольшая концентрация в крови ХС ЛНП, ХС не-ЛВП и наименьшая — ХС ЛВП, что отличало их от лиц с нормотензией и МАГ. Гипертриглицеридемия фиксировалась у большинства больных МАГ и ГБ после завершения ХТ. Медианные значения ТГ, ИВО и ИПНЛ у лиц с нормальным АД были существенно ниже, чем в группах сравнения на всех этапах наблюдения.

Заключение. У больных РМЖ после адъювантной ХТ доксорубицином и циклофосфамидом фиксируется повышение уровня атерогенных липидов и индикаторов висцерального ожирения, которое в большей степени выражено при коморбидности РМЖ и ГБ. Нарушения метаболического статуса после проведенной ХТ сохранялись до 3-4 мес., что указывает на необходимость длительного мониторинга за динамикой изменений его индикаторов.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

- У пациентов с сахарным диабетом часто выявляются гиперреактивные тромбоциты и как правило сниженный ответ на терапию ацетилсалициловой кислотой (АСК).

- Для всех пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца необходимость антитромбоцитарной терапии для вторичной профилактики развития сердечно-сосудистых событий не вызывает сомнений.

- Для оценки эффективности АСК до сих пор не существует "золотого стандарта", однако в настоящий момент большие ожидания связаны с агрегометрией тромбоцитов и ее различных модификаций.

- До 60% пациентов резистентны к терапии АСК, одним из возможных факторов развития устойчивости может являться кишечнорастворимое покрытие.

- Буферная форма АСК, которая всасывается в желудке, потенциально более эффективна у пациентов с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца по сравнению с кишечнорастворимой формой без потерь в безопасности.

Цель. Ацетилсалициловая кислота (АСК) в кишечнорастворимой оболочке высвобождается медленнее и всасывается в меньшем количестве и в течение длительного периода времени, что может привести к снижению биодоступности АСК и уменьшению антитромбоцитарного эффекта по сравнению с обычной АСК. Пациенты с сахарным диабетом (СД) характеризуются повышенной реактивностью тромбоцитов и сниженным фармакодинамическим ответом на АСК по сравнению с лицами без диабета. Представляется рациональным проверить гипотезу о том, что применение АСК, всасывающейся в желудке, может быть более эффективным у пациентов с СД 2 типа (СД2) и стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы. В одноцентровое неинтервенционное сравнительное исследование будут отобраны случайным образом 200 взрослых пациентов обоего пола со стабильной ИБС и СД2, которым в рутинной практике до включения в исследование был назначен препарат желудочнорастворимой формы АСК (Кардиомагнил 75 мг/сут.) или кишечнорастворимой формы АСК (Аспирин® Кардио 100 мг/сут. или Тромбо АСС® 100 мг/сут.). В соответствии с назначенной рутинным образом терапией пациенты будут разделены на 2 группы: группа пациентов, принимающих Кардиомагнил 75 мг/сут., и группа пациентов, принимающих Аспирин® Кардио 100 мг/сут. или Тромбо АСС® 100 мг/сут. Первичная конечная точка — частота развития высокой остаточной реактивности тромбоцитов (ВОРТ) на фоне приема АСК (резистентности к АСК) по данным теста VerifyNow Aspirin Test.

Заключение. КАСКАД — это первое исследование, в котором оценивается частота развития ВОРТ (резистентности к АСК) по данным теста VerifyNow Aspirin Test у пациентов со стабильной ИБС и СД2.

- Терапия блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с пролапсом митрального клапана привела к снижению экспрессии трансформирующего фактора роста-β (его концентрации в сыворотке крови и плотности экспрессирующих TGF-β1 и TGF-β2 клапанных интерстициальных клеток) и выраженности миксоматозной дегенерации (экспрессии коллагена III типа, но не фибулина-5, толщины и длины створок по данным эхокардиографического и патоморфологического исследования).

- Прием блокаторов рецепторов к ангиотензину II ассоциируется у пациентов с пролапсом митрального клапана с улучшением деформации левого желудочка и снижением тяжести митральной регургитации.

- Данные исследования указывают на потенциал блокаторов рецепторов к ангиотензину II для разработки новых подходов к патогенетической терапии пролапса митрального клапана.

Цель. Оценить влияние терапии блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА) на экспрессию трансформирующего фактора роста-β (TGF-β) в миксоматозно измененном митральном клапане, на уровни TGF-β1/TGF-β2 в сыворотке крови и систолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с пролапсом митрального клапана (ПМК).

Материал и методы. В ретроспективное нерандомизированное одноцентровое исследование было включено 233 пациента, которым была выполнена хирургическая коррекция тяжелой митральной регургитации вследствие ПМК. По историям болезни была оценена дооперационная медикаментозная терапия. Трансторакальная эхокардиография была выполнена всем пациентам до хирургического вмешательства. Проводилось патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование фрагментов митрального клапана, удаленных при хирургическом вмешательстве. Содержание TGF-β1 и TGF-β2 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом.

Результаты. У пациентов в контрольной группе по данным эхокардиографии створки митрального клапана были значительно длиннее и толще, чем в группе БРА. Эти данные были подтверждены результатами патоморфологического исследования — у большинства больных контрольной группы имелись избыточные миксоматозные створки митрального клапана (χ²=7,9; p=0,005). В группе БРА экспрессия коллагена III типа в створках митрального клапана была ниже по сравнению с контрольной группой и не различалась экспрессия фибулина-5. Также в основной группе была выявлена повышенная плотность клапанных интерстициальных клеток, в т.ч. экспрессирующих TGF-β1 и TGF-β2, по сравнению с контрольной группой. Уровень TGF-β1 и TGF-β2 в сыворотке крове были достоверно выше в контрольной группе, чем в группе БРА.

Несмотря на отсутствие различий по фракции выброса ЛЖ между группами, глобальная продольная систолическая деформация и скорость деформации были достоверно выше в основной группе.

Заключение. Это первое исследование, в котором был выявлен положительный эффект терапии БРА на миксоматозную дегенерацию митрального клапана и функцию ЛЖ за счет ингибирования TGF-β сигнального пути, что открывает возможности патогенетической терапии у пациентов с ПМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ

Цель экспертного совета "Первый звездный дуэт телмисартана и индапамида в РФ", посвященного внедрению в клиническую практику новой фиксированной комбинации телмисартана и индапамида (таблетки с модифицированным высвобождением) — сформулировать экспертное мнение о потенциале применения новой фиксированной комбинации телмисартана и индапамида в лечении пациентов с артериальной гипертонией.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

- Нарушения костно-мышечного статуса у пациентов с ишемической болезнью сердца могут быть представлены динапенией и пресаркопенией и встречаются примерно у четверти пациентов.

- Пресаркопения и динапения могут рассматриваться не только как составляющие компоненты саркопении, но и как самостоятельные патологии, не всегда взаимосвязанные между собой.

Цель. Оценить частоту распространенности динапении, пресаркопении и связь данных патологий со структурно-функциональными параметрами сердца у пациентов с коронарным атеросклерозом.

Материал и методы. В исследование включено 136 человек со стабильными формами ишемической болезни сердца (ИБС). Для измерения мышечной силы пациентам выполнялась динамометрия. У женщин признаком снижения мышечной силы являлось снижение захвата <16 кг, у мужчин — <27 кг (согласно рекомендациям Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 от 2019г). Всем пациентам выполнялась компьютерная томография с последующим расчетом скелетно-мышечного индекса (СМИ, см²/м²). Пороговыми значениями СМИ, снижение относительно которых расценивалось как уменьшение объема мышечной ткани по сравнению с нормой, являлись 52,4 см²/м² для мужчин и 38,5 см²/м² для женщин. При наличии у пациентов изолированного снижения СМИ по данным компьютерной томографии состояние классифицировалось как пресаркопения; при снижении мышечной силы по данным динамометрии, состояние расценивалось как динапения. Всем пациентам выполнялась эхокардиография по стандартной методике.

Результаты. При проведении анализа установлено, что лица с пресаркопенией были представлены исключительно мужским полом и были более высокого роста 175 (168; 179) см по сравнению с лицами, имеющими нормальную мышечную массу: рост 166 (159; 172,5) см (р=0,001), однако индекс массы тела при наличии пресаркопении был меньше — 27,3 (24,4; 30,3) кг/м² и 29,5 (25,8; 33,1) кг/м² — у лиц без данной патологии (р=0,02). При сравнении эхокардиографических параметров установлено меньшее значение фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) среди пациентов с пресаркопенией. Конечный диастолический объем ЛЖ, конечный систолический объем ЛЖ, конечный диастолический размер ЛЖ и конечный систолический размер ЛЖ были в группе пациентов с пресаркопенией больше в сравнении с остальными пациентами (p<0,05). У пациентов с пресаркопенией чаще в анамнезе регистрировался перенесенный инфаркт миокарда (24 пациента, что составило 68,6% от данной группы против 41 (46,6%) — из группы без пресаркопении) (р=0,02). Пациенты с динапенией отличались по следующим параметрам: соответствовали более старшему возрасту — 68 (65,6; 71,4) лет по сравнению с остальной выборкой — 65 лет (63; 67,9), большей своей частью были представлены женщинами (74,2%) с менее высоким ростом — 164 (159,6; 165,4) см по сравнению с лицами без динапении — 170 (168; 172) см (p<0,05). У пациентов с динапенией чаще в анамнезе встречался сахарный диабет 2 типа и хроническая болезнь почек (p<0,05).

Заключение. Пациенты с пресаркопенией и ИБС чаще имеют в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда и больше размеры и объемы полости ЛЖ. Пациенты с динапенией и коронарным атеросклерозом чаще принадлежат к женскому полу, имеют более низкий рост, чаще страдают хронической болезнью почек и сахарным диабетом.

- Выявленный в молодом возрасте аортальный стеноз (АС) при отсутствии инфекционной и врожденной этиологии может быть проявлением семейной гиперхолестеринемии (СГХС).

- Развитие АС при СГХС ассоциируется как с нелипидными факторами риска, такими как возраст и артериальная гипертензия, так и с липидными, причем метаболическими факторами, влияющими на прогрессирование поражения аортального клапана (уровни общего холестерина, уровни липопротеидов низкой плотной, триглицеридов, а также уровни липопротеида(а) и кумулятивные показатели).

Цель. Проанализировать факторы, влияющие на развитие аортального стеноза (АС) у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией (СГХС).

Материал и методы. Обследовано 114 пациента с гетерозиготной СГХС (средний возраст 54,3±2,7 лет, мужчин 85 (69,1%)), из них у 10 (8,8%) человек выявлен АС. СГХС диагностировалась по критериям Dutch Lipid Clinic Network. Проанализированы показатели липидного спектра, уровень липопротеида(а) (Лп(а)), возраст, отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой патологии, курение, артериальная гипертензия (АГ), гипергликемия; учитывался факт наличия в анамнезе ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ) и ишемического инсульта. Кумулятивные уровни липопротеидов низкой плотности (ЛНП) (КЛНП) и холестерина (ХС) неЛВП рассчитывались как суммарный показатель ХС ЛНП за годы жизни пациента с учетом достигнутых показателей на фоне гиполипидемической терапии.

Результаты. На развитие АС влияли возраст (отношение шансов (ОШ) 1,1 [1,02; 1,15], р=0,009); АГ (ОШ 8,15 [1,50; 44,08], р=0,017), показатели липидного спектра: общего ХС (ОШ 2,09 [1,38; 3,10], р=0,0006; ХС ЛНП (ОШ 2,8 [1,59; 4,79], р=0,0004), ХС неЛВП (ОШ 1,012 [1,005; 1,019], р=0,003), триглицеридов (ОШ 1,97 [1,33; 2,87], р=0,0007). Кумулятивные показатели также влияли на риск развития АС: КЛНП, накопленный за годы жизни (ОШ 2,13 [1,31; 3,54], р=0,003), кумулятивный уровень ХС неЛВП, накопленный за жизнь (ОШ 1,56 [1,01; 2,18], р=0,013), уровень Лп(а) (риск развития АС увеличивается в 10,6 раз при повышении Лп(а) на 1 единицу измерения (1 г/л)) (ОШАС=10,5 [5,0; 21,9], p=0,0017).

Наличие ИБС и ИМ при СГХС повышает риск развития АС (для ИБС ОШ 8,62 [1,07; 69,113], р=0,044; для ИМ ОШ 3,93 [1,08; 14,36], р=0,034). Сочетание ИМ и нарушения мозгового кровообращения в 4,94 повышает риск развития АС (ОШ 4,94 [1,23; 19,62], р=0,021). Наличие сухожильных ксантом значимо влияет на развитие АС (ОШ 50,2 [6,03; 413,00], р<0,001).

Заключение. Выявленный в молодом возрасте АС может быть проявлением СГХС. На развитие АС при СГХС влияют возраст и АГ, и комплекс липидных факторов: уровни общего ХС, уровни ЛНП, триглицеридов, а также уровни Лп(а) и кумулятивные показатели.

- Гипертриглицеридемии ассоциируются с повышением риска сердечно-сосудистых осложнений и острого и хронического панкреатита.

- Спектр богатых триглицеридами липопротеидов, патогенез липидных нарушений и риски при гипертриглицеридемиях существенно различаются, что требует дифференцированных подходов к диагностике и лечению.

Многочисленные исследования демонстрируют независимую связь между повышением содержания богатых триглицеридами липопротеидов в крови и риском развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и острого панкреатита. В обзорной статье детально представлены физиология богатых триглицеридами липопротеинов и патофизиологические аспекты рисков, связанных с гипертриглицеридемиями (ГТГ). Приведены классификации в зависимости от этиологии, фенотипа дислипидемии и степени тяжести. Описаны подходы к диагностике ГТГ.

ISSN 2618-7620 (Online)