ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- Пациенты с артериальной гипертензией и мультифокальным атеросклерозом в большинстве случаев не достигают целевых уровней показателей липидного спектра из-за низкой интенсивности гиполипидемической терапии.

- Это может обусловливать увеличение остаточного риска различных сосудистых катастроф за счет тесной связи липидного обмена с параметрами глобального гемостаза и маркерами воспаления.

- Коррекция выявленных нарушений поможет предотвратить сердечно-сосудистые осложнения.

Цель. Установить взаимосвязи показателей липидного спектра, системы гемостаза и маркеров воспаления у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и мультифокальным атеросклерозом (МФА).

Материал и методы. В исследование были включены 110 больных с АГ и МФА, медиана возраста 59 (51,0;64,3) лет. Из них 15 пациентов с достигнутыми целевыми показателями холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛНП) <1,8 ммоль/л (группа 1), у 95 пациентов показатели ХС-ЛНП составили >1,8 ммоль/л (группа 2). Пациенты обеих групп получали гиполипидемическую и сопоставимую антигипертензивную, антиагрегантную терапию. Для выявления нарушений гемостаза проводили тест на анализаторе "Регистратор тромбодинамики Т-2" (ООО "ГемаКор", Москва, Россия). Всем участникам исследования определяли уровень высокочувствительного С-реактивного белка и интерлейкина-6.

Результаты. Большинство пациентов с АГ и МФА (86,4%), несмотря на проводимую гиполипидемическую терапию, не достигали целевых уровней ХСЛНП <1,8 ммоль/л. У пациентов группы 2 в сравнении с группой 1 отмечались более выраженные прокоагулянтные сдвиги: скорость роста сгустка и стационарная скорость роста сгустка были смещены в область гиперкоагуляции (28,6 мкм/мин vs 27 мкм/мин). Также выявлены корреляции между изучаемыми показателями: в группе 1 уровень ХС-ЛНП имел умеренную прямую корреляционную взаимосвязь с начальной скоростью роста сгустка (r1=0,54, р1=0,04) и плотностью сгустка (r1=0,55, р1=0,03), в группе 2 концентрации общего холестерина и ХС-ЛНП коррелировали с задержкой роста сгустка (r2=-0,22, p2=0,03 и r2=-0,21, p2=0,04, соответственно).

Заключение. У пациентов с АГ и МФА наблюдаются сложные взаимосвязи между липидными параметрами, показателями гемостаза и воспалительными маркерами, особенно в группе с недостигнутыми целевыми уровнями липидов. Нужны дополнительные усилия для выявления больных с АГ и МФА в клинической практике и назначения оптимальной липидснижающей терапии. Кроме липидных параметров необходима коррекция других нарушений (гемостаз, воспаление), которые могут оказывать влияние на прогноз.

- Большинство пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в возрасте 60 лет и старше имеют ≥2 сопутствующих заболеваний и принимают ≥6 лекарственных препаратов.

- Пациенты с ХСН в возрасте 60 лет и старше на амбулаторном этапе, независимо от фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), имеют неоптимальный уровень приверженности, требующий интервенций, направленных на её повышение.

- Приверженность лечению пациентов статистически значимо ниже при ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ, чем с умеренно сниженной и сниженной.

Цель. Оценить клинические показатели и уровень приверженности медикаментозной терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и разной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).

Материал и методы. В исследовании приняли участие 65 амбулаторных пациентов в возрасте 60 лет и старше с верифицированным диагнозом ХСН. Проводился общепринятый врачебный осмотр, лабораторное и эхокардиографическое исследования. Приверженность лечению оценивалась с помощью шкалы приверженности Национального общества доказательной фармакотерапии: пациент рассматривался как имеющий полную приверженность в случае набора 0 баллов, неполную приверженность — ≥1 баллов.

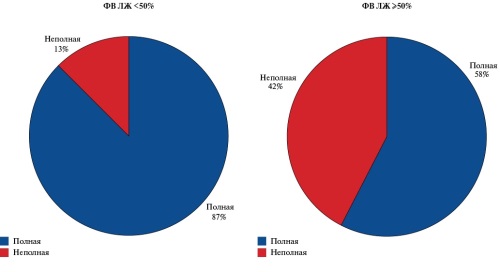

Результаты. Сохраненная ФВ ЛЖ (≥50%) имелась у 33 (50,8%) пациентов, средний возраст которых составил 76,2±6,6 лет. Умеренно сниженная и сниженная ФВ ЛЖ (<50%) зарегистрирована у 32 (49,2%) пациентов в возрасте 69,8±7,7 лет. Независимо от значения ФВ ЛЖ все пациенты (100%) имели ≥2 хронических заболеваний. Принимали ≥6 лекарственных препаратов (ЛП) 45,5% пациентов с ФВ ЛЖ ≥50% и 53,1% пациентов — с ФВ ЛЖ <50%. Большинство пациентов принимали бета-адреноблокаторы (78,8% в группе с ФВ ЛЖ ≥50%; 87,5% в группе с ФВ ЛЖ <50%), в единичных случаях — блокаторы ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы: 3,0% пациентов с сохраненной, 6,3% со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ. При этом ни один пациент с ХСН не принимал квадротерапию. Полная приверженность лечению выявлена у 87,5% пациентов в группе с ФВ ЛЖ <50% и у 57,6% пациентов — в группе с ФВ ЛЖ ≥50%, p=0,007. В качестве ведущей причины отсутствия полной приверженности лечению большинство пациентов (61,1%) указали забывчивость в отношении приема ЛП.

Заключение. Уровень полной приверженности лечению амбулаторных пациентов с ХСН и сохраненной ФВ ЛЖ ниже, чем у пациентов со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ. Независимо от ФВ ЛЖ пациенты с ХСН нуждаются в мероприятиях по повышению приверженности лечению.

- Терминальная хроническая сердечная недостаточность, рефрактерная к медикаментозной терапии, является показанием к имплантации устройства механической поддержки левого желудочка (LVAD).

- На основании собственного опыта 6-месячного наблюдения пациентов с искусственным левым желудочком, проанализирована эффективность имплантации LVAD, летальность, основные послеоперационные осложнения и их причины.

- Сделан вывод о необходимости более тщательного отбора пациентов на вмешательство для улучшения результатов применения LVAD.

Цель. Изучить летальность, послеоперационные осложнения, клиническое течение хронической сердечной недостаточности (ХСН), качество жизни пациентов в течение 6 мес. после имплантации устройства механической поддержки левого желудочка (LVAD).

Материал и методы. В исследование включено 53 пациента, соответствующих критериям имплантации LVAD. 23 пациентам выполнена операция (Группа 1), 30 пациентов, отказавшихся от имплантации, составили Группу 2. Период наблюдения составил 6 мес. Оценивалось количество летальных исходов и их причины, количество госпитализаций и декомпенсаций ХСН, динамика уровня N-концевого промозгового натрийуретического пептида, функциональный класс (ФК) ХСН, частота развития послеоперационных осложнений. Толерантность к физической нагрузке (ТФН) определялась с помощью теста с 6-минутной ходьбой, качество жизни — при помощи опросника EQ-5D.

Результаты. Летальность пациентов в группе LVAD составила 26%, в Группе 2 — 23,3%. В основной группе 1 пациент умер по сердечно- сосудистой причине, 2 летальных исхода были обусловлены желудочно-кишечным кровотечением; 1 — инфекционными осложнениями (сепсис); 1 — острым нарушением мозгового кровообращения; 1 — острой неокклюзионной мезентериальной ишемией. В контрольной группе вся летальность была обусловлена сердечно- сосудистой патологией. Среди осложнений после имплантации наиболее часто встречались плеврит, делирий, желудочковая тахикардия, правожелудочковая недостаточность, желудочно-кишечное кровотечение, LVAD-ассоциированная инфекция. В Группе 1 отмечалось статистически значимо меньшее по сравнению с Группой 2 количество повторных госпитализаций, в т. ч. по причине декомпенсации ХСН (р=0,034, р<0,001, соответственно). В основной группе отмечалось улучшение качества жизни (p<0,001), ФК ХСН (p<0,001), ТФН (p=0,006), что привело к достоверной разнице между группами через 6 мес.

Заключение. Имплантация LVAD сопровождается уменьшением количества повторных госпитализаций, декомпенсаций ХСН, улучшением ТФН, ФК ХСН и качества жизни пациентов, но не уменьшением летальности. Для снижения частоты послеоперационных осложнений и улучшения прогноза необходим более тщательный отбор пациентов на вмешательство, оценка их когнитивного статуса и комплаентности.

- У больных с необструктивной формой ишемической болезни сердца по данным стресс-перфузионной мультиспиральной компьютерной томографии сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом качественный и полуколичественный анализ дефектов перфузии продемонстрировал снижение коэффициента трансмуральной перфузии посегментарно и глобально, связь между объемом ишемии миокарда левого желудочка и депрессией сегмента ST по данным холтеровского мониторирования электрокардиограммы, отсутствие корреляционной зависимости с факторами риска атеросклероза.

Цель. Оценить взаимосвязь показателей перфузии миокарда левого желудочка (ЛЖ) по данным стресс- перфузионной мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с аденозинтрифосфатом (АТФ) с клиническими параметрами у пациентов с необструктивной формой ишемической болезни сердца (ИБС).

Материал и методы. МСКТ сердца с АТФ проведена 74 пациентам с документированной ИБС без обструктивных изменений коронарных артерий. Оценка перфузии миокарда проводилась качественным и полуколичественным методами. Объем ишемии миокарда оценивался в зависимости от количества сегментов с дефектами перфузии. Протокол исследования включал оценку перфузии миокарда ЛЖ в фазу покоя и фазу стресса на фоне введения АТФ с постоянной скоростью 0,16 мг/кг/мин, общей продолжительностью 4-5 мин. Всем пациентам проводились обследования: электрокардиография, холтеровское мониторирование электрокардиограммы, эхокардиография, анализы крови. Результаты перфузии миокарда сопоставлялись с возрастом, полом, факторами риска атеросклероза, клинической картиной стенокардии, результатами дополнительных методов обследования.

Результаты. У 100% пациентов визуализировались преходящие дефекты перфузии миокарда ЛЖ во время проведения МСКТ сердца с АТФ, субэндокардиальной локализации различной степени выраженности, коэффициент трансмуральной перфузии (КТП) достоверно был снижен глобально и посегментарно в фазу стресса у всех пациентов (p<0,0001). Наличие депрессии сегмента ST по данным холтеровского мониторирования электрокардиограммы ассоциировалось с большей степенью объема ишемии миокарда ЛЖ. При разделении пациентов на 3 группы в зависимости от количества пораженных сегментов, по результатам межгруппового анализа между объемом ишемии миокарда ЛЖ и средними значениями факторов риска атеросклероза достоверных различий выявлено не было.

Заключение. У 74 пациентов с установленным диагнозом ИБС при необструктивном поражении коронарных артерий выявлены дефекты перфузии миокарда ЛЖ. Достоверных различий между степенью объема ишемии миокарда ЛЖ и основными факторами риска атеросклероза не выявлено, но имеется ассоциация между наличием депрессии сегмента ST и объемом ишемии миокарда ЛЖ, достоверное снижение КТП глобально и посегментарно на фоне стресс-теста с АТФ.

- У пациентов после эндоваскулярного закрытия открытого овального окна отмечается возникновение фибрилляции предсердий.

- Возраст старше 52 лет, избыточная масса тела, а также дилатация левого предсердия являются факторами риска развития данного осложнения.

Одним из известных потенциальных осложнений, связанных с эндоваскулярным закрытием открытого овального окна (ООО), является развитие фибрилляции предсердий (ФП) de novo.

Цель. Оценка факторов риска и частоты развития ФП de novo у пациентов, которым было выполнено эндоваскулярное закрытие ООО.

Материал и методы. Проанализированы данные 276 пациентов, которым выполнялось эндоваскулярное закрытие ООО за период с 2020 по 2023гг в ФГБУ "НМЦИК им. акад. Е. И. Чазова". Всем больным выполнялся объем обследований, соответствующий клиническим рекомендациям. Наличие ФП de novo в послеоперационном периоде оценивалось на основании данных холтеровского мониторирования электрокардиограммы, в течение 1, 6 и 12 мес. после вмешательства — на основании данных электрокардиограммы. По результатам однофакторного регрессионного анализа выявлялись факторы риска, ассоциированные с развитием ФП de novo.

Результаты. ФП de novo в послеоперационном периоде была зарегистрирована у 2 пациентов. Через 1 мес. после вмешательства эпизоды ФП диагностированы у 6 больных, через 6 мес. у 3 пациентов сохранялся ритм ФП, выявленный ранее, новые случаи были отмечены у 3 больных. Через 12 мес. после вмешательства ФП зарегистрирована у 2 больных. По результатам регрессионного анализа с наличием ФП de novo ассоциировались следующие показатели: возраст ≥52,0 лет (hazard ratio (HR) 6,22; 95% доверительный интервал (ДИ): 1,51-25,56), индекс массы тела ≥28,07 кг/м2 (HR 8,48; 95% ДИ: 1,72-41,73), балл по CHARGE-AF ≥0,56 (HR 4,59; 95% ДИ: 1,12-18,82), размер левого предсердия ≥4,00 см (HR 19,56; 95% ДИ: 2,10-181,88), LAVi ≥34 мл/м2 (HR 45,67; 95% ДИ: 5,46-381,83) по данным эхокардиографии.

Заключение. Признаки дилатации левого предсердия и левого желудочка по данным эхокардиографии значимо ассоциировались с высоким риском развития ФП de novo в ближайшем и отдаленном периодах после эндоваскулярного закрытия ООО.

- Шкала прогнозирования отдаленных осложнений при экстрасистолии "Экс-ПРО" включает в себя следующие параметры: бляшка в каротидной бифуркации тип III Б (5 баллов), экстрасистолия до пика трансмитрального кровотока ≥700 в сутки (4 балла), гемодинамически незначимый стеноз каротидной бифуркации (4 балла), женский пол (2 балла), нарушения локальной сократимости левого желудочка (2 балла), гемодинамически незначимый стеноз артерий нижних конечностей (1 балл).

Цель. Создание шкалы прогнозирования артериальных сосудистых осложнений (инфарктов миокарда, инсультов, ишемических осложнений в других артериальных бассейнах) у пациентов с экстрасистолией.

Материал и методы. В исследование вошли 740 пациентов (634 — основная группа, 106 — контроль). У лиц основной группы была зарегистрирована экстрасистолия ≥700 в сутки, а у группы контроля количество экстрасистол <700. Основная группа была разделена на две подгруппы — в зависимости от того, в какую фазу биомеханического кардиоцикла возникала систола желудочков экстрасистолического сокращения — до (I —192 человека) или после (II — 442 человека) пика Е на эхокардиографии. Выполнялись стандартные лабораторные (в т. ч. липидограмма, гемостазиограмма) и инструментальные методы исследования. Проспективное исследование проводилось в течение 1 года от момента первого визита. Конечные точки — развитие артериальных сосудистых событий (инфаркт миокарда, инсульт, ишемические осложнения в других артериальных бассейнах).

Результаты. При первом визите группы пациентов были равнозначны по коморбидности, наличием осложнений в анамнезе, данным дополнительных методов исследования. Однако при анализе ишемических сосудистых событий в течение 1 года выявлена статистически достоверно большая частота их встречаемости во II подгруппе. Создание оригинальной шкалы прогнозирования отдаленных осложнений при экстрасистолии ≥700 в сутки "Экс-П РО" позволило с высокой точностью предсказать развитие ишемических сосудистых событий у данной категории пациентов (точность прогноза 87,1%).

Заключение. Экстрасистолия — дополнительный фактор развития артериальных сосудистых событий в различных артериальных бассейнах. "Экс- ПРО" включает в себя следующие параметры: наличие атеросклеротической бляшки III Б по данным ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных сосудов, экстрасистолия до пика трансмитрального кровотока 700+ в сутки, гемодинамически незначимый стеноз каротидной бифуркации по данным ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных сосудов, женский пол, нарушения локальной сократимости левого желудочка, гемодинамически незначимый стеноз артерий нижних конечностей.

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смерти во всем мире. Отсутствуют исследования по оценке смертности именно от хронических форм ИБС (ХИБС).

- Значительные различия между мужчинами и женщинами регистрируются в стандартизированный коэффициент смертности, но не нестандартизированный коэффициент смертности. Доля ХИБС в смертности от всех причин у мужчин и у женщин одинакова. Доля смертей от ХИБС в возрасте старше 80 лет у женщин достигает 60%, у мужчин 23%. Значительное изменение структуры ХИБС по кодам МКБ в период 2014-2023гг, вероятно, связано с отсудившем критериев (в т. ч. посмертной) диагностики каждой формы ХИБС.

- Уточнение клиницистами критериев форм ХИБС будет способствовать лучшему понимаю причин смерти, разработке целевых программ профилактики и организации помощи.

Цель. Оценить динамику нестандартизованных (НСКС) и стандартизованных коэффициентов смертности (СКС) от хронических форм ишемической болезни сердца (ХИБС), вклад в смертность от всех причин; и динамику и структуру ХИБС среди мужчин и женщин в Российской Федерации в 2014-2023гг.

Материал и методы. Данные Росстата о числе умерших в однолетних возрастных группах пациентов за 2014-2023гг в соответствии с Краткой номенклатурой причин смерти Росстата. Расчеты выполнены с использованием программы (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 30.09.2016 № 201666114). Для расчетов СКС использовали Европейский стандарт (European Standard Population, 1976).

Результаты. Установлено снижение СКС от ХИБС и у женщин (2014г — 147,6 на 100 тыс. населения, 2023г — 126 на 100 тыс. населения), и у мужчин (2014г — 275 на 100 тыс. населения, 2023г — 221 на 100 тыс. населения). Различия НСКС у мужчин и женщин не превышали 5%, в то время как СКС от ХИБС различались почти в 2 раза за счет диспропорции в возрастной структуре (60% смертей от ХИБС у женщин в возрасте 80 лет и старше, у мужчин — 23,6%). Доля ХИБС в смертности от всех причин у мужчин составила 23,9%, у женщин — 23,4%. Наибольшие значения СКС регистрировались от "I25.1 Атеросклеротической болезни сердца" (доля в структуре ХИБС в 2014г у женщин — 64,5%, у мужчин — 56,8%; в 2023г — 60,4% и 51,4%). И у мужчин, и у женщин увеличились СКС и доля "I25.2-6,8 Прочие формы ХИБС" в структуре СКС от ХИБС (в 2014г у женщин 21,5%, у мужчин — 29,3%, в 2023г — 37% и 46%). Значительно сократились СКС от I25.0 и I25.9, составив в 2023г <4% в структуре ХИБС и у мужчин, и у женщин.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о проблемах с определением отдельных форм ХИБС в качестве первоначальной причины смерти, что осложняет понимание причин смерти. Необходимо рассмотреть возможность создания единых для Российской Федерации рекомендаций, в которых классификация ХИБС по МКБ-10 была бы адаптирована с клинической терминологией и наиболее вероятными клиническими вариантами течения заболевания, а также основными принципами морфологической классификации различных ее вариантов. Типизация подходов кодирования будет служить повышению качества анализа данных статистики смертности ХИБС и последующего принятия таргетных управленческих решений.

ISSN 2618-7620 (Online)