ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- В последние годы получены данные о потенциале использования свободноциркулирующих нуклеиновых кислот в качестве ранних и специфических биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с целью разработки методов ранней диагностики, стратификации риска и прогнозирования течения заболевания.

- Уровень свободноклеточной ДНК повышен у пациентов с ССЗ, однако имеются противоречивые данные относительно его взаимосвязи с другими маркерами повреждения миокарда и его значимости в качестве маркеров различных патологических состояний.

- Оценка уровня и спектра циркулирующих микроРНК в плазме крови является перспективным подходом для разработки методов ранней диагностики, мониторинга и прогноза исхода различных патологических состояний при ССЗ.

- Уровни свободноклеточной ДНК и микроРНК могут быть специфическим маркером отторжения трансплантата сердца, что требует дальнейшего изучения.

Одной из актуальных задач является поиск ранних и специфических маркеров сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с целью стратификации риска развития ССЗ, разработки методов профилактики, ранней диагностики и лечения. В последние десятилетия значительное внимание уделяется внеклеточным нуклеиновым кислотам в плазме крови: свободноциркулирующей внеклеточной ДНК (св-ДНК) и циркулирующим некодирующим РНК, в частности микроРНК, которые рассматриваются как перспективные прогностические и диагностические биомаркеры многих патологических состояний, т. к. играют ключевую роль в регуляции физиологических и патофизиологических процессов. В данном обзоре раскрываются современные представления о возможности использования уровней св-ДНК и микроРНК в плазме крови пациентов с ССЗ в качестве специфических биомаркеров для диагностики, стратификации риска, оценки тяжести и мониторинга течения ССЗ, с акцентом на ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность и отторжение сердечного аллографта, где эта область исследований является многообещающей.

Что уже известно о предмете исследования?

- Церебральные микрокровоизлияния (ЦМК) рассматривают как предиктор внутричерепного кровоизлияния, что требует анализа современных научных данных относительно безопасности оральных антикоагулянтов.

Что нового?

- Частота встречаемости ЦМК на фоне приема оральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий достигает 30% и увеличивается с возрастом. Поверхностные ЦМК и увеличение их количества ассоциированы с повышением риска внутричерепных кровоизлияний в 6 раз.

Возможный вклад в клиническую практику

- Необходимы дальнейшие исследования в этой области у пациентов на фоне приема прямых оральных антикоагулянтов, т. к. данные остаются противоречивыми.

Сегодня широко используется назначение оральных антикоагулянтов и продолжается изучение безопасности данных препаратов. Ввиду усовершенствования методов диагностики и улучшение силы магнитно-резонансных систем, все чаще стали выявлять церебральные микрокровоизлияния (ЦМК, англ.: cerebral microbleeds, CMBs), которые представляют собой небольшие отложения макрофагов, нагруженные гемосидерином вокруг сосудов головного мозга. Последнее время ЦМК стали рассматривать в качестве предиктора внутричерепного кровоизлияния на фоне приема оральных антикоагулянтов. В связи с чем мы решили обобщить данные, касающиеся безопасности оральных антикоагулянтов в отношении развития ЦМК.

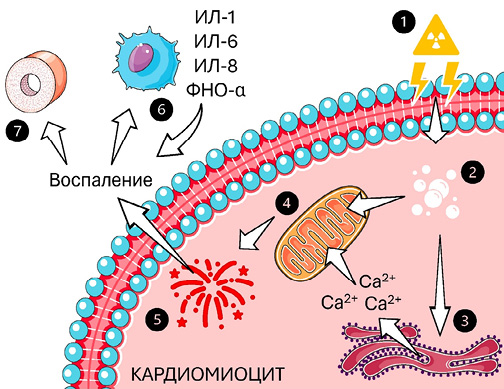

- При фибрилляции предсердий активация инфламмасомы приводит к поддержанию эктопической активности.

- При хронической сердечной недостаточности инфламмасома способствует инициации ремоделирования миокарда и поддержанию хронического воспаления в сердечной ткани.

- Инфламмасомный каскад запускается при миокардитах и перикардитах, что способствует поддержанию воспалительных реакций.

- Ишемическая болезнь сердца сопровождается активацией инфламмасомы в кардиомиоцитах, что приводит к прогрессированию очагов некроза и как следствие к сердечной дисфункции.

- Терапия, направленная на ингибирование инфламмасомы, является достаточно перспективным методом лечения сердечно-сосудистых заболеваний, однако многие препараты на данный момент изучены недостаточно и не могут использоваться в рутинной практике.

Роль инфламмасом при сердечно-сосудистых заболеваниях в настоящее время изучена недостаточно, однако есть некоторое количество исследований последних лет, показывающих участие этих мультибелковых комплексов в развитии и прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний. Так, при фибрилляции предсердий запуск инфламмасомы способствует уменьшению длительности и рефрактерности предсердного потенциала действия, индукции ранней и/или отсроченной постдеполяризации, что поддерживает эктопическую активность. При хронической сердечной недостаточности запуск инфламмасомного каскада инициирует и поддерживает хроническое воспаление, приводящее к ремоделированию сердечной ткани и развитию фиброза. В ишемической болезни сердца активация инфламмасомы способствует поддержанию ишемии и увеличению области очагов некроза. Воспалительные реакции при перикардитах и миокардитах также не обходятся без участия этого мультибелкового комплекса. При данных патологиях ингибирование инфламмасомы способствует улучшению клинической симптоматики и нормализации функциональной способности сердечной ткани. Таким образом, при вышеперечисленных заболеваниях использование препаратов-ингибиторов инфламмасом может стать достаточно перспективным методом терапии.

- Сосудистая деменция и сосудистые когнитивные расстройства (СКР) являются междисциплинарной проблемой здравоохранения, а ее всестороннее изучение может позволить разработать новые диагностические и терапевтические стратегии для уменьшения бремени сосудистой деменции для семей и общества.

- Единого мнения о взаимосвязи между острым инфарктом миокарда и риском развития умеренных СКР и сосудистой деменции пока нет.

- На основании представленных исследований выявлена статистически значимая связь между перенесенным инфарктом миокарда с развитием и темпами прогрессирования умеренных СКР и сосудистой деменции.

Пациенты с острым инфарктом миокарда (ОИМ) выделены российскими и зарубежными экспертами в группу риска развития умеренных сосудистых когнитивных расстройств (СКР) и сосудистой деменции. В результате различных патогенетических механизмов у пациентов с ОИМ развивается так называемый кардиоцеребральный синдром, вносящий весомый вклад в нарушение глобального когнитивного функционирования в данной группе больных. Влияние ОИМ на риск развития когнитивных расстройств и их прогрессирование является одним из ключевых звеньев на пути к улучшению прогноза и качества жизни у пациентов, перенесших ОИМ. Цель обзора: проанализировать частоту встречаемости умеренных СКР и сосудистой деменции у пациентов в ОИМ в остром и отдаленном периодах заболевания.

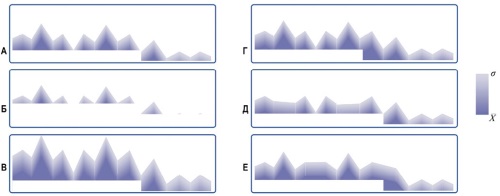

Дилатационная кардиомиопатия является одной из наиболее распространенных форм кардиомиопатии, характеризующейся дилатацией и систолической дисфункцией левого желудочка. Заболевание сопровождается высоким риском неблагоприятных исходов, включая декомпенсацию хронической сердечной недостаточности и внезапную сердечную смерть (ВСС). Традиционно для выявления кандидатов на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора с целью первичной профилактики ВСС использовалось лишь значение фракции выброса левого желудочка ≤35%. Однако с прогрессом в методах медикаментозной терапии хронической сердечной недостаточности, ресинхронизирующей терапии и современных методах визуализации сердца, таких как магнитно-резонансная томография с отсроченным контрастированием, а также генетических исследований, появилась необходимость пересмотра подходов к стратификации риска ВСС. Настоящая работа посвящена обзору современного состояния проблемы — стратификации риска ВСС у пациентов с дилатационной кардиомиопатией. Особое внимание уделяется роли методов МР-визуализации и генетических исследований, которые значительно расширяют возможности оценки риска и позволяют более точно идентифицировать пациентов, нуждающихся в установке кардиовертера-дефибриллятора с целью первичной профилактики ВСС.

- Применение телемедицинских технологий у больных с сердечной недостаточностью не влияет на качество жизни пациентов.

- Имеющиеся исследования по влиянию телемедицинских технологий на качество жизни пациентов с сердечной недостаточностью имеют ограничения, что могло повлиять на полученные результаты.

- Необходимо проведение рандомизированных контролируемых исследований на большом количестве пациентов с сердечной недостаточностью с оценкой различных методов оценки качества жизни.

Цель. Изучение литературных данных и оценка результатов применения телемониторинга у больных с сердечной недостаточностью для определения их влияния на качество жизни.

Материал и методы. Поиск информации проводился согласно требованиям и положениям PRISMA в базах данных PubMed, Embase, Crossref, MedLine, Clinical Trials и e-Library. В окончательный анализ полнотекстовых статей было отобрано 10 рандомизированных контролируемых исследований. В этих исследованиях анализ качества жизни проводился по опросникам Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) и EuroQol-5 Dimension (EQ-5D Utilities и EQ-5D VAS).

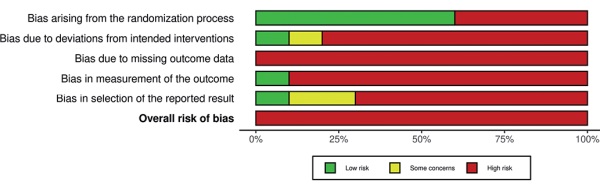

Результаты. При использовании опросника MLHFQ среди 285 пациентов с применением телемониторинга и 294 пациентов на стандартном ведении не было получено статистической значимости (средняя разница -0,75, -7,08-5,58, I2=97%, р=0,82). Аналогичные результаты были получены для опросника EuroQol-5 Dimension (EQ-5D VAS — средняя разница 2,76, -1,23-6,74, I2=44%, р=0,18) и EQ-5D Utilities (средняя разница 0,00, -0,05-0,05, I2=0%, р=1,00).

Заключение. Текущий систематический обзор и метаанализ существующих данных показали, что применение телемедицинских технологий у больных с сердечной недостаточностью не влияет на качество жизни пациентов.

- Автоматические отчёты, генерируемые устройствами для амбулаторного мониторирования артериального давления, до сих пор содержат индексы "нагрузки давлением", которые потенциально могут вместо обычного уровня артериального давления использоваться врачами для принятия необоснованных клинических решений.

- Исследования, имеющиеся в литературе, не подтверждают независимости или превосходства индексов "нагрузки давлением" над среднесуточным или среднедневным или средненочным артериальным давлением; а те исследования, которые специально задавались вопросом о таком превосходстве или независимости, дают отрицательный ответ на него.

- Исходя из доступных литературных данных, охваченных настоящим обзором, нет ни одного обоснования лечения артериальной гипертензии, базирующегося на целевых значениях индексов "нагрузки давлением".

Целью обзора являлся поиск ответа на вопрос, есть ли необходимость в индексах "нагрузки давлением" (ИНД), получаемых при амбулаторном мониторировании артериального давления (АД), в клинической и научной практике.

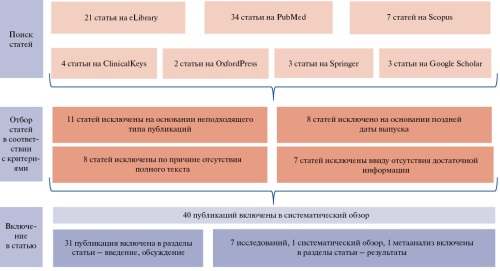

Методом идентификации публикаций, подходящих для решения данного вопроса, был поиск в базах данных Pubmed, eLibrary, elpub и метод "снежного кома". Найдено 264 публикации. Затем исключались публикации, в которых термин "нагрузка давлением" находился вне контекста суточного мониторирования АД, обзоры и исследования с количеством наблюдений <21. Всего отобрано 69 публикаций, которые классифицированы на исследования исходов, исследования поражений органов-мишеней и факторов риска, исследования в специальных группах и исследования эффективности вмешательств.

Анализ литературы показал, что нет исследований, методология которых обеспечила бы доказательство четкой дополнительной ценности ИНД по сравнению со средними показателями АД. Напротив, исследования с большой статистической мощностью, которые специально были направлены на изучаемый вопрос, показали отсутствие такой ценности в предсказании как исходов, так и поражений органов-мишеней в общих и специальных группах населения. Нет также доказательств того, что какое-либо вмешательство, которое было бы основано на целевых значениях ИНД, превосходит лечение, ориентирующееся на обычное АД. Исходя из результатов выполненного обзора, вычислять ИНД нет никакой необходимости, а при принятии клинических решений в рутинной практике следует ориентироваться только на обычные величины АД, и сопоставлять их с пороговыми, принятыми медицинскими научными обществами в клинических рекомендациях.

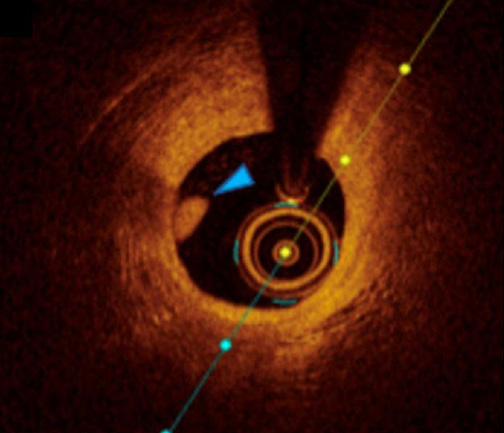

- Современные методы визуализации позволяют выявлять острые тромбозы инфаркт-ответственной артерии у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.

- Совершенствование используемых инструментальных методов диагностики тромботических поражений позволяет повысить качество оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля.

- Систематизация данных литературы о применяемых методах визуализации острого тромбоза инфаркт-ответственной артерии у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.

Одной из основных причин смертности во всем мире все еще остаются сердечно-сосудистые заболевания, в частности, их острые формы: острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента ST. Опубликованные данные свидетельствуют, что у ряда пациентов причиной острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST является окклюзирующее поражение инфаркт-ответственной артерии. В современной медицине существуют как инвазивные, так и неинвазивные методы визуализации тромбозов коронарных артерий. Цель исследования — анализ и систематизация литературных данных о применяемых методах визуализации острых тромбозов. При подготовке обзора использовались публикации, индексируемые в базах PubMed, Google Scholar, Web of Science и Cyberleninka. Глубина поиска составила 5 лет, начиная с 2020г. В основу обзора вошли обобщенные данные из наиболее актуальных клинических исследований, отчетов и систематических обзоров. Проведенный анализ литературы позволил сделать заключение о том, что методы как инвазивной, так и неинвазивной визуализации имеют ряд достоинств и недостатков. В связи с этим совершенствование данных методик остается актуальной исследовательской задачей.

ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ

Что уже известно о предмете исследования?

- Одним из серьёзных осложнений лучевой терапии (ЛТ) является радиационно-индуцированная болезнь сердца.

Что нового?

- Подробно описан патогенез постлучевого поражения сердца с точки зрения острых и отложенных реакций организма.

- Современная фотонная терапия ограничивает риск развития нарушений функции сердца, а протонная терапия может снизить его до 2,9%.

Возможный вклад в клиническую практику

- Полученные данные могут помочь в разработке более безопасных и эффективных протоколов ЛТ для уменьшения риска кардиотоксичности.

- Оптимизация мониторинга функции сердца у пациентов, прошедших ЛТ, может улучшить их долгосрочное здоровье и выживаемость.

Постлучевые поражения органов грудной клетки характеризуются развитием осложнений со стороны лёгких и сердца. Радиационно-индуцированные поражения сердечной мышцы и сосудов описаны различными авторами. В настоящее время известно 5 основных вариантов поражения сердца после лучевой терапии: перикардит, кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, приобретённые клапанные пороки и нарушения ритма. Научное сообщество продолжает изучение этой группы заболеваний сердца. Однозначные данные о профилактике данных состояний отсутствуют. Целью работы послужило обобщение современных сведений о патогенезе и последствиях постлучевого поражения сердца.

ISSN 2618-7620 (Online)