КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

- Первичные лимфомы сердца — редкая патология с неспецифическими проявлениями, включающими сердечную недостаточность, нарушения ритма сердца и проводимости.

- Представлен случай 88-летней пациентки с В-клеточной лимфомой правого предсердия, не диагностированной ранее при обследовании перед установкой электрокардиостимулятора по поводу атриовентрикулярной блокады 3 степени.

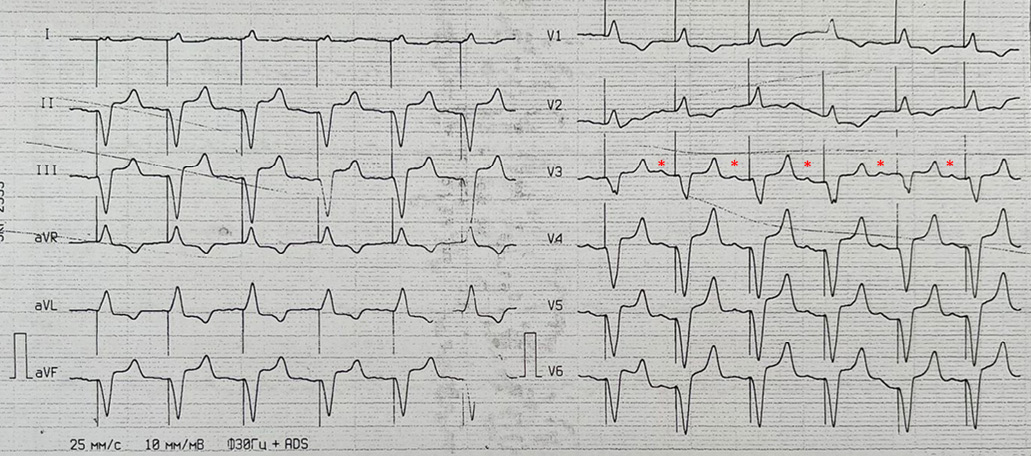

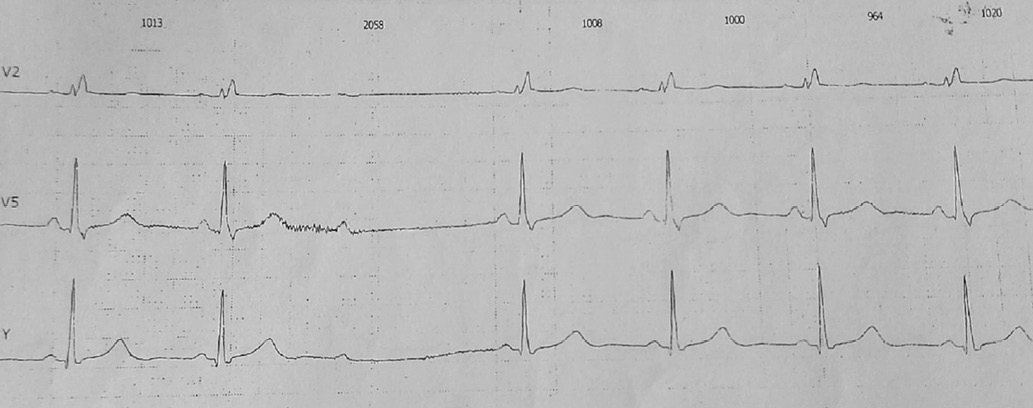

- Интересны особенности электрокардиографической картины (признаки блокады правой, а не левой ножки пучка Гиса при правожелудочковой стимуляции). Описаны также сложности интерпретации эхокардиографических проявлений болезни.

- Второй находкой при аутопсии стал светлоклеточный почечноклеточный рак, также не выявлявшийся ранее при инструментальном обследовании.

Введение. Первичные лимфомы сердца являются редкой патологией, представляющей определенные диагностические сложности. Помимо химиотерапии, важным аспектом лечения пациентов с лимфомами сердца является борьба с нарушениями ритма и проводимости. Показания к имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС), сроки проведения вмешательства в таких ситуациях продолжают обсуждаться.

Краткое описание. Представлен случай В-клеточной лимфомы правого предсердия у пожилой пациентки. Ранее обследована в связи с брадикардией, предсинкопальными состояниями. Выявлена атриовентрикулярная (АВ) блокада 3 степени, полная блокада левой ножки пучка Гиса, установлен двухкамерный ЭКС. По-видимому, нарушения проводимости были обусловлены прорастанием опухоли в зоне АВ узла, однако его инструментальных признаков в тот момент выявить не удалось. 3 недели спустя госпитализирована в связи с гипотонией, комой. Особенности электрокардиографической картины (признаки блокады правой, а не левой ножки пучка Гиса при правожелудочковой стимуляции) потребовали исключения диспозиции электрода и перфорации стенки сердца. При эхокардиографическом исследовании выявлены парааортальные гиперэхогенные полости с гетерогенным содержимым, линейные тени в зоне коаптации створок аортального клапана, трактовавшиеся как абсцесс корня аорты или аневризма аорты, проявления инфекционного эндокардита. Опухоль правого предсердия была диагностирована только при аутопсии. Второй находкой стал светлоклеточный почечноклеточный рак, также не выявлявшийся ранее при инструментальном обследовании.

Дискуссия. Случай редкого сочетания двух опухолей демонстрирует сложности диагностики образований сердца и подчеркивает важность их раннего распознавания даже при манифестации неспецифическими симптомами.

- Клинический случай наглядно описывает пациента с синдромом "аритмогенного пролапса митрального клапана".

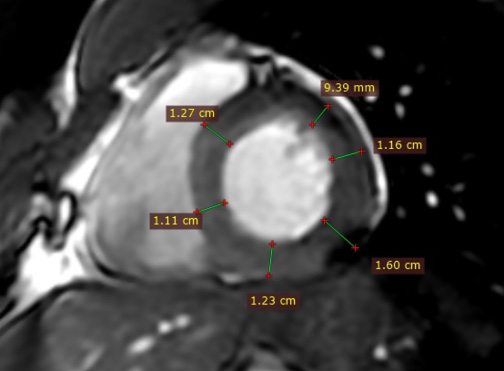

- Приведено описание митральной аннулярной дизъюнкции и МРТ-симптома "темных папиллярных мышц".

Введение. В последнее время среди пациентов с пролапсом митрального клапана выделяют подгруппу лиц с повышенным риском развития желудочковых нарушений ритма и внезапной сердечной смерти. Одним из наиболее характерных признаков при "аритмогенном" варианте пролапса митрального клапана называют митральную аннулярную дизъюнкцию, выявляемую при трансторакальной или чрезпищеводной эхокардиографии либо при магнитно-резонансной томографии сердца. Клинические и визуализационные данные применяются для стратификации риска желудочковых аритмий и определения тактики ведения пациента.

Клинический случай. В статье представлен клинический случай молодого мужчины с синдромом аритмогенного пролапса митрального клапана. Наблюдение демонстрирует анатомические особенности строения митрального клапана и связанных с ним подклапанных структур, а также рассматривает их влияние на нарушения сердечного ритма. Особое внимание уделено описанию митральной аннулярной дизъюнкции и симптома "тёмных папиллярных мышц".

Заключение. Одной из задач для визуализирующих методов диагностики у пациентов с желудочковыми аритмиями и пролапсом митрального клапана является оценка фенотипических факторов риска. Учитывая связь митральной аннулярной дизъюнкции с пролапсом митрального клапана, развитием митральной недостаточности и ассоциацией с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма, крайне важна своевременная диагностика этого патологического состояния и динамическое наблюдение за пациентами.

- Инфаркт миокарда может быть связан с хроническими воспалительными и неопластическими заболеваниями, являясь первой причиной обращения больного за медицинской помощью.

- Хронические воспалительные заболевания кишечника, истинная полицитемия ассоциированы с высоким риском тромбозов.

- Клинический случай демонстрирует развитие инфаркта миокарда у пациента с язвенным колитом и истинной полицитемией, обращает внимание на важность системного подхода к диагностике и лечению таких коморбидных больных.

Введение. Инфаркт миокарда (ИМ), развившийся в возрасте до 45 лет, не является казуистическим, но часто связан наряду с традиционными факторами риска с хроническими внекардиальными заболеваниями, являясь первой причиной обращения больного за медицинской помощью. Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, рака желудочно-кишечного тракта и внекишечных злокачественных опухолей, включая миелопролиферативные новообразования. Описана общая генетическая предрасположенность при миелопролиферативных и воспалительных заболеваниях, включая воспалительные заболевания кишечника. Напротив, миелопролиферативные заболевания часто ассоциированы с абдоминальным болевым синдромом, тромбозами различных локализаций.

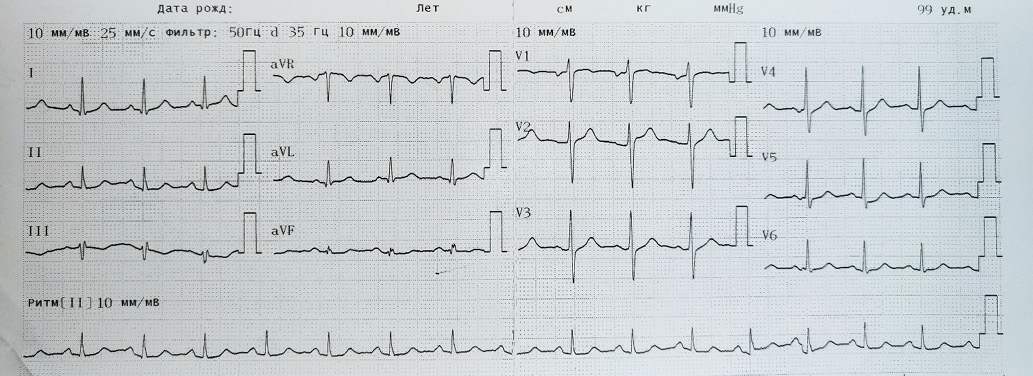

Краткое описание. Описан клинический случай ИМ у мужчины 40 лет на фоне инициации терапии кортикостероидами и месалазином при впервые установленном диагнозе язвенного колита. Была выполнена чрескожная коронарная ангиопластика со стентированием передней нисходящей артерии. Ранний послеоперационный период осложнился острым тромбозом стента, что потребовало рестентирования и выполнения внутриаортальной баллонной контрпульсации. Несмотря на прием в течение года после выписки из стационара двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТ), кишечные кровотечения на фоне лечения язвенного колита не возобновлялись. Иммуносупрессивная терапия включала азатиоприн, от назначения глюкокортикостероидов было решено отказаться в связи с высокими рисками тромбоза, противовоспалительная терапия осуществлялась месалазином. При госпитализации был впервые диагностирован тромбоцитоз, проведено обследование гематологом, установлен диагноз истинной полицитемии, JAK+, назначена циторедуктивная терапия гидроксикарбамидом.

Дискуссия. ИМ, очевидно, был связан с тромбозом на фоне хронического миелопролиферативного заболевания и воспалительного заболевания кишечника. Сложности представляет ведение таких пациентов в связи с высоким риском тромботических и геморрагических осложнений. Назначение ДАТ не было ассоциировано с развитием кровотечений. Миелопролиферативные заболевания, воспалительные заболевания кишечника следует учитывать у пациентов и ранним дебютом ишемической болезни сердца для своевременной их диагностики и разработки плана вторичной профилактики.

Более 100 млн женщин используют комбинированные оральные контрацептивы для профилактики нежелательной беременности, а также по ряду других медицинских показаний. Приём эстроген- и прогестинсодержащих препаратов сопряжен с риском развития острых тромбоэмболических и сосудистых событий. Это является следствием повышения в сыворотке крови факторов свертывания и прямого влияния на эндотелиальную дисфункцию, что усиливает агрегацию тромбоцитов. Данная статья демонстрирует развитие инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии у молодого мужчины на фоне феминизирующей терапии.

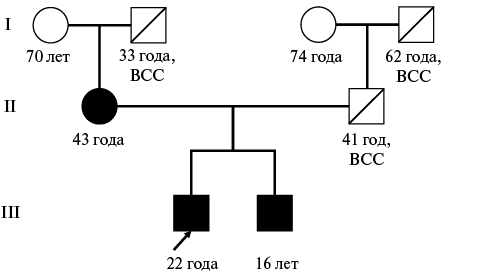

- Стратификация риска внезапной сердечной смерти, сбор семейного анамнеза, оценка эхокардиографических параметров и данных суточного мониторирования электрокардиограммы в динамике является ключевой задачей в профилактике фатальных нарушений ритма у молодых пациентов.

- Сочетание мутаций генов ACTC1и LDB3 может быть ассоциировано с бивентрикулярной гипертрофией миокарда и миокардиальным мостиком, что требует подтверждения с участием большего числа наблюдений.

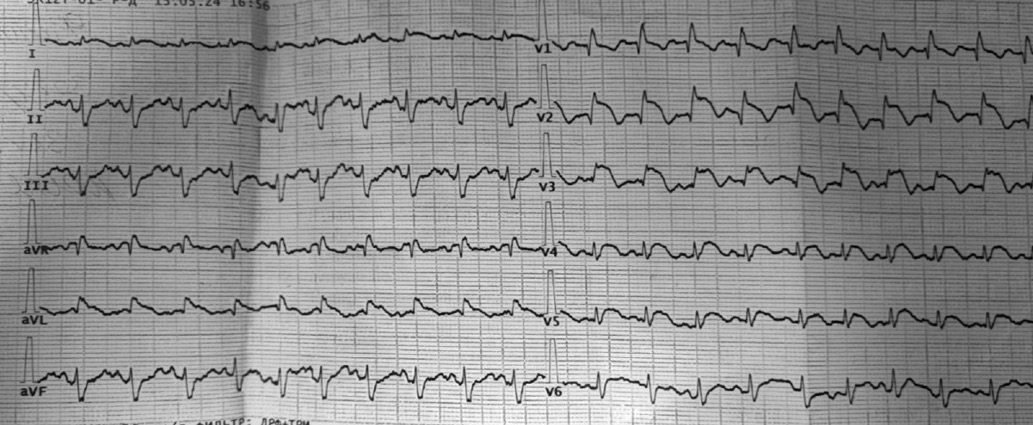

Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) значительно увеличивает риск внезапной сердечной смерти (ВСС), особенно у пациентов молодого возраста. Семейные формы ГКМП требуют индивидуального подхода в отношении стратификации риска и определения показаний к первичной профилактике ВСС.

Краткое описание. В данном клиническом случае описано наблюдение за пациентом с редкой генетической аномалией (сочетание мутаций генов ACTC1 и LDB3), у которого благодаря своевременной диагностике были определены показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора, что позволило купировать эпизод фибрилляции желудочков (ФЖ). В клиническом случае описана динамика эхокардиографических параметров пациента, морфологические особенности (бивентрикулярная гипертрофия миокарда, миокардиальный мостик), а также особенности течения заболевания, терапевтические подходы и результаты лечения за 6 лет наблюдения.

Обсуждение. Тщательная стратификация риска ВСС, включая оценку семейного анамнеза, постоянное наблюдение с динамическим проведением эхокардиографии и холтеровского мониторирования электрокардиограммы, позволила своевременно имплантировать кардиовертер-дефибриллятор и своевременно купировать ФЖ. Профилактические меры, преемственность между стационарным и амбулаторным этапами сохранили жизнь пациенту, улучшили прогноз и замедлили прогрессирование гипертрофии левого желудочка. Редкий генетический вариант ГКМП с мутациями в генах ACTC1 и LDB3 описан всего в трех случаях за 5 лет, что подчеркивает научную значимость данного клинического случая. Сочетание бивентрикулярной гипертрофии, миокардиального мостика и эпизодов желудочковой тахикардии и ФЖ может быть связано с данным генотипом, что требует дальнейшего изучения с целью улучшения стратегий управления рисками ВСС.

- Сочетание гипертрофической кардиомиопатии и инфекционного эндокардита встречается довольно редко.

- Основным методом диагностики данного состояния является эхокардиографическое исследование.

- Лечение данной группы пациентов требует индивидуального подхода, в зависимости от локализации и площади поражения объем лечения может включать антибиотикотерапию, санацию полостей сердца, протезирование пораженных клапанов, а также коррекцию гипертрофии методом миосептэктомии.

- Данный клинический случай демонстрирует сложности в своевременной постановке диагноза эндокардита у пациента с гипертрофической кардиомиопатией и направлен на формирование большей клинической настороженности у коллег.

Инфекционный эндокардит, возникший у пациентов, имеющих гипертрофическую кардиомиопатию, является редким клиническим сочетанием. Однако данная комбинация заболеваний увеличивает и без того высокий риск летального исхода у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. В связи с этим необходима ранняя диагностика данной патологии, своевременное проведение антибактериальной терапии, а также при необходимости проведение оперативного лечения. В статье приводится описание клинического случая.

- Представленные клинические наблюдения демонстрируют значимость функционирующего овального окна в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста без других факторов риска.

- В случае криптогенного инсульта большое значение имеет выявление право-левого шунта в сердце с использованием всех доступных методов диагностики.

- Врачи первичного звена должны быть информированы о наличии ассоциации функционирующего открытого овального окна и неврологических заболеваний, в первую очередь инсульта, риске парадоксальной эмболии, мероприятиях первичной и вторичной профилактики.

Введение. Наличие причинно-следственной связи малых аномалий развития сердца и неврологической патологии остается актуальным и дискутабельным вопросом.

Краткое описание. Представлены два клинических случая ишемического инсульта разной локализации, ассоциированного с наличием функционирующего открытого овального окна (ООО), у пациенток 20 и 32 лет без других факторов риска.

Заключение. В обоих случаях криптогенного инсульта проводилось обследование на наличие функционирующего ООО с применением чреспищеводной эхокардиографии и билатерального мониторирования мозгового кровотока с микроэмболодетекцией. Диагностика право-левого шунта в первом случае была затруднена и потребовала повторного проведения пузырьковой пробы и чреспищеводной эхокардиографии с контрастированием и маневром Вальсальвы. Подтверждение наличия функционирующего ООО позволило уточнить патогенетический вариант инсульта, определить тактику лечения и мероприятия вторичной профилактики.

- Сочетание тромбоэмболии легочной артерии и расслоения аорты встречается крайне редко, их диагностика в условиях неспецифических проявлений требует клинического подхода при использовании инструментальных методов.

- Представлен случай комбинации массивной тромбоэмболии легочной артерии и расслоения аорты, иллюстрированный данными инструментальных исследований и аутопсии у пациента 42 лет с артериальной гипертензией, ожирением и подагрой.

- Лечение подобного сочетания чрезвычайно затруднено даже при своевременной диагностике, т. к. использование антитромботических препаратов для лечения тромбоэмболии легочной артерии абсолютно противопоказано при расслоении аорты, случаи успешного хирургического лечения крайне редки.

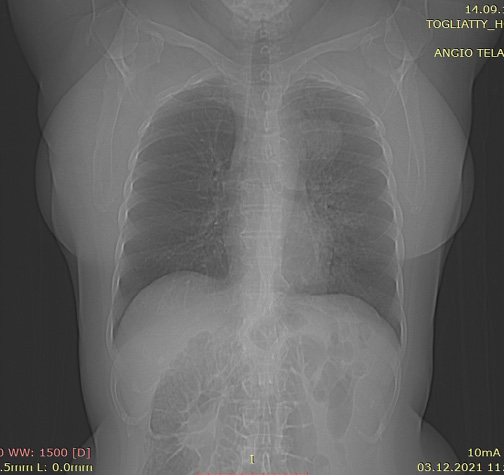

В статье описан редкий случай прижизненной диагностики сочетания массивной тромбоэмболии легочной артерии и расслоения аорты (тип I по Дебейки, тип А по Стэнфорду) у пациента 42 лет с артериальной гипертензией, ожирением и подагрой. Комбинация этих потенциально фатальных патологий, даже при своевременной диагностике значительно затрудняет выбор лечебной тактики, поскольку применение антитромботических препаратов для лечения тромбоэмболии легочной артерии абсолютно противопоказано при расслоении аорты, а случаи успешного хирургического лечения в подобных обстоятельствах крайне редки.

Случай иллюстрирован данными инструментальных методов обследования и аутопсии.

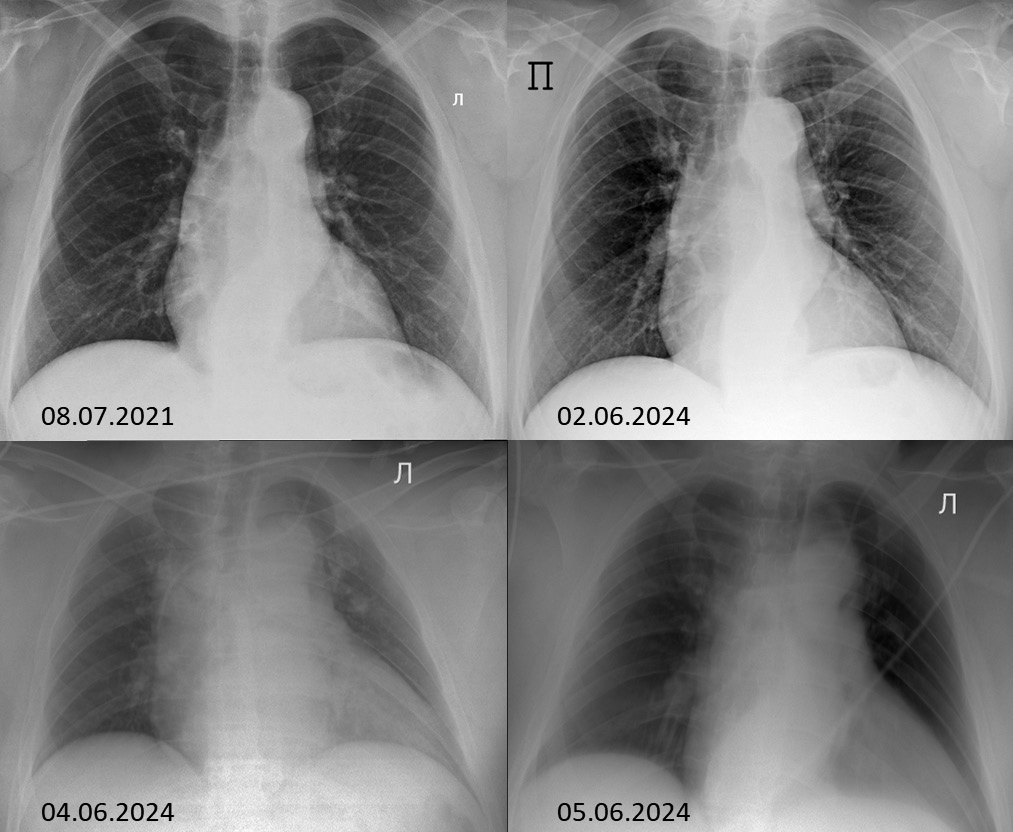

- Легочное кровотечение — редкое осложнение аневризмы аорты.

- Своевременная оценка тяжести кровохарканья (легочного кровотечения) и определение причины — решающий этап для формирования необходимой тактики лечения.

- Хирургическое вмешательство только на аорте, без вмешательства на легком, позволяет устранить такое осложнение, как легочное кровотечение.

Введение. Легочное кровотечение — одно из жизнеугрожающих осложнений некоторых заболеваний органов дыхания. Редко — является осложнением аневризмы аорты. В этом случае риск для жизни пациента больше, по сравнению с другими причинами развития легочного кровотечения.

Краткое описание. У пациентки с аневризмой дуги аорты развилось легочное кровотечение в результате повреждения ткани верхушки левого легкого. В срочном порядке больной выполнено хирургическое лечение — протезирование дуги аорты в условиях искусственного кровообращения и циркуляторного ареста. Послеоперационный период протекал без осложнений, на 14 сут. выписана в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр через 26 мес. после операции — состояние удовлетворительное, пациентка вернулась к обычной жизни. На контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки — патологии не выявлено.

Дискуссия. Ограничение хирургического вмешательства только на аорте у данной пациентки позволило решить проблему легочного кровотечения, не прибегая к вмешательству на тканях легкого.

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Введение. Проблема имплантации электрокардиостимулятора при атриовентрикулярных блокадах (АВБ) остаётся актуальной, что создаёт условия для коллегиального подхода с учётом персонифицированной медицины в каждом конкретном случае.

Краткое описание. Пациентка 70 лет, наблюдалась у аритмолога на протяжении 9 мес. с нарушением проводимости по типу АВБ II степени II типа с транзиторной АВБ III степени по данным суточного мониторирования электрокардиограммы, на основании которых было принято решение об имплантации электрокардиостимулятора, пациентка воздержалась от плановой госпитализации. При детальном обследовании выяснилось, что в качестве базисной терапии коллагеноза она принимает плаквенил, метилпреднизолон. По согласованию с ревматологом плаквенил был отменён и скорректирована доза метилпреднизолона. В дальнейшем клиническое состояние по-прежнему было без существенной динамики, однако по результатам мониторирования отмечалась яркая положительная динамика.

Дискуссия. Клинический случай демонстрирует необходимость учёта всех данных о пациенте врачом при назначении лечения. Также на основании рассмотренного клинического случая авторами предложена модель прогноза фатальных осложнений при выявлении нарушений проводимости.

ISSN 2618-7620 (Online)