РКЖ. Образование, номер 2-2020

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

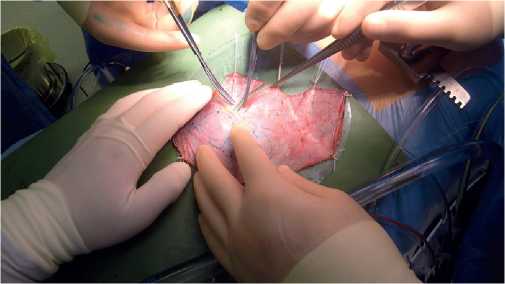

Цель. Проанализировать непосредственные результаты операции Ozaki.

Материал и методы. В ретро-проспективное многоцентровое исследование включено 724 больных с патологией аортального клапана (АК), которым выполнена неокуспидализация АК (AVNeo) по методике Ozaki с 2015 по 2019гг. В регистр включено — 395 (54,5%) мужчин и 329 (45,5%) женщин. Медиана возраста больных составила 63 (57-67) года, минимальный возраст 10 лет и максимальный 83 года. У 496 (68,6%) пациентов имелся аортальный стеноз, у 44 (6%) — аортальная регургитация, у 184 (25,4%) больных аортальный стеноз и аортальная регургитация. Инфекционный эндокардит в качестве причины патологии АК был диагностирован у 23 (3,2%) больных. Хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса по NYHA у 348 (48%) пациентов. Фибрилляция предсердий зарегистрирована до операции у 141 (19,5%) больного.

Результаты. В общей сложности 314 (43,4%) пациентам выполнялось изолированное вмешательство — AVNeo, а остальным 410 (56,6%) больным комбинированные вмешательства. Доступ к сердцу осуществлялся через срединную стернотомию у 687 (95%) больных, а у 37 (5%) через министернотомию. Медиана времени искусственного кровообращения составила 130 (110-130) мин, а время ишемии миокарда — 104 (86-122) мин. Госпитальная летальность составила 1,6%. Максимальные и средние градиенты давления на АК после операции составили 10,9 (7,4-14,8) мм рт.ст. и 5,3 (3,5-7,3) мм рт.ст., соответственно. Эффективная площадь открытия (ЭПО) АК и индексированная ЭПО после операции составили 3 (2,5-3,9) см2 и 1,6 (1,3-2) см2/м2, соответственно. Тринадцати (1,8%) пациентам имплантирован электрокардио стимулятор. Частота острой почечной недостаточности составила 4 (0,5%), инсульта 3 (0,4%) и стернальной инфекции 10 (1,4%).

Заключение. Операция AVNeo по методике Ozaki осуществима и воспроизводима, имеет хорошие непосредственные результаты, с отличными гемодинамическими показателями. Необходимы дальнейшие исследования для оценки отдаленных результатов.

Цель. Создание новой прогностической шкалы для оценки риска смерти за время госпитализации у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА).

Материал и методы. Исследование выполнено на основании данных, полученных в ходе проведения российского регистра ТЭЛА СИРЕНА.

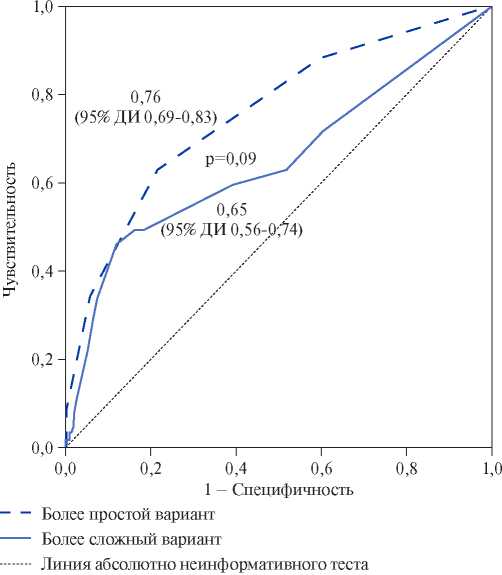

Результаты. На основе данных российского регистра ТЭЛА СИРЕНА (609 пациентов (женщины — 50,7%, средний возраст — 63,0±14,5 лет)) были определены независимые предикторы смерти за время госпитализации: фракция выброса левого желудочка <40%, иммобилизация за последние 12 мес., клиренс креатинина <50 мл/мин, синкопальное состояние, как симптом ТЭЛА, наличие цианоза при поступлении. Каждый из этих факторов со значением 1 балл стал составляющим компонентом новой прогностической шкалы SIRENA. При значениях шкалы SIRENA 0, 1, 2 и 3 и более баллов госпитальная летальность составила 3,1%, 7,0%, 16,7% и 40,0%, соответственно. Летальность при значениях шкалы SIRENA <2 баллов (низкий риск) составила 5,0%, а при значении ≥2 баллов (высокий риск) — 24,3% (относительный риск (RR) 4,87; 95% доверительный интервал (ДИ) 2,97-7,98; р<0,001). Прогностические чувствительность и специфичность в отношении госпитальной летальности для шкалы SIRENA составили 62,7% и 78,5%, соответственно. Значение площади под ROC-кривой для шкалы SIRENA было 0,76 (95% ДИ 0,69-0,83) и значимо не различалось от этого показателя для индекса sPESI — 0,73 (95% ДИ 0,66-0,80). При высоком риске по sPESI и SIRENA летальность составила 27,1%, что было значимо выше по сравнению с пациентами, имеющими высокий риск только по sPESI — 13,9% (RR 1,94; 95% ДИ 1,36-2,82; р<0,001), но значимо не различалась по сравнению с пациентами с высоким риском по шкале SIRENA — 24,3% (RR 1,11; 95% ДИ 0,75-1,65; р=0,78).

Заключение. На основании результатов российского регистра ТЭЛА была разработана прогностическая шкала SIRENA, имеющая высокую точность (чувствительность 62,7% и специфичность 78,5%) в отношении предсказания смертельных исходов за время госпитализации при ТЭЛА.

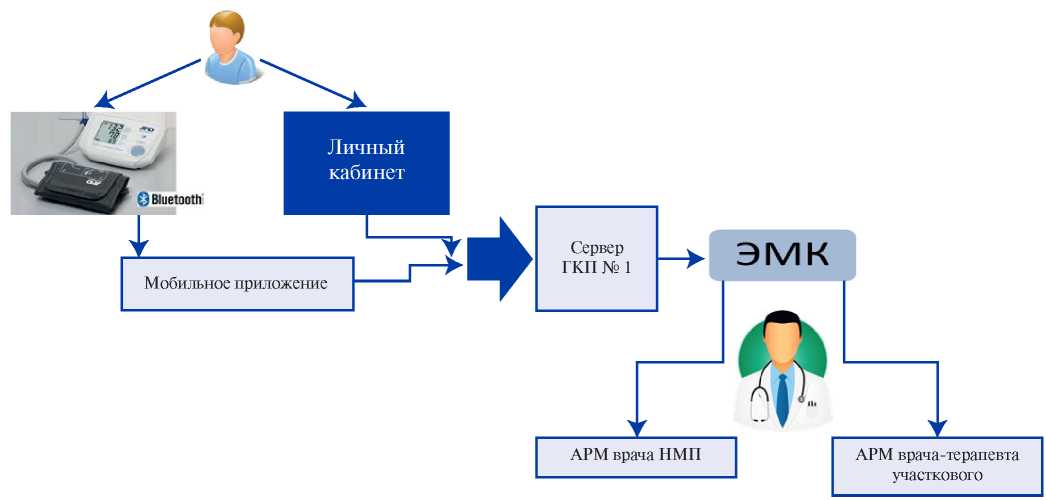

Цель. В пилотном проекте оценить эффективность дистанционного мониторинга артериального давления (АД) у пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу артериальной гипертензии (АГ).

Материал и методы. 1121 пациент (707 женщин и 414 мужчин) с АГ включен в пилотный проект, средний возраст 52,0±12,0 лет, АД 151,4±9,1/96,9±10,3 мм рт.ст. Пациенты самостоятельно измеряли АД и вносили значения в дневники самоконтроля в бумажном варианте (n=886), в электронном виде в личный кабинет (n=200), либо передавали данные с тонометра через установленное мобильное приложение (n=35). В каждой из трех групп оценивалось исходно и через 6 мес. достижение целевых показателей АД, приверженность к лечению по шкале Мориски-Грина, динамика количества больных с фиксированной антигипертензивной терапией и частота вызовов неотложной медицинской помощи. Решение о разделении пациентов на группы принималось с учетом наличия смартфонов, поддерживающих приложение к тонометрам AND UA-911BT, наличия компьютера и согласием пациента вводить данные в личном кабинете сети Интернет.

Результаты. До исследования 15,2% (n=171) пациентов с АГ осуществляли регулярный контроль АД. Через 6 мес. средний уровень систолического АД снизился с 151,4±9,1 до 135,5±10,1 мм рт.ст. (p<0,01), диастолического АД — с 96,9±10,3 до 85,8±6,3 мм рт.ст. (p<0,01). Доля пациентов, приверженных к лечению (4 балла по шкале Мориски-Грина), увеличилась с 17,9 до 55,4%, частота назначения двухкомпонентной антигипертензивной терапии — с 25,8 до 43,3%, трехкомпонентной — с 11,5 до 22,9%, фиксированных комбинаций — с 25,4 до 51,6%. При этом доля пациентов, достигших целевых значений АД, увеличилась с 14,5 до 43,1%, а доля пациентов, к которым осуществлялись вызовы неотложной медицинской помощи по поводу повышения АД, снизилась с 19,3 до 16,9%.

Заключение. Применение методов дистанционного контроля АД, в т.ч. с использованием тонометров с функцией дистанционной передачи данных, способствует росту частоты назначения комбинированной антигипертензивной терапии, увеличению доли пациентов, достигших целевых показателей АД, и снижению нагрузки на бригады неотложной медицинской помощи.

Цель. Выявление взаимосвязи эндотелиальной дисфункции у пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ), принимающих ингибиторы ти-розинкиназы (ИТК) I и II поколений, и развитием артериальной гипертензии.

Материал и методы. Проведено обследование 137 больных ХМЛ в хронической фазе (ХП) (средний возраст — 47 лет). Контрольную группу составили 24 пациента с впервые выявленным ХМЛ, еще не начавшие получать лечение. Остальные пациенты принимали ИТК более 6 месяцев: 39 пациентов — иматиниб 400 мг/сут, 36 — дазатиниб 100 мг/сут, 38 — нилотиниб 800 мг/сут. В биохимическом анализе крови определялись показатели липидного спектра. Определение уровня эндотелина-1 (ЭТ-1) и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) производили с помощью иммуноферментного анализа. Всем пациентам было проведено однократное измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) на обеих руках с интервалом в 2 минуты от предыдущего.

Результаты. В группе пациентов с ХМЛ, принимавших нилотиниб, отмечено статистически значимое повышение уровней систолического и диастолического АД (p<0,001) по сравнению с группой контроля, а также с пациентами, принимавшими иматиниб и дазатиниб. Наиболее серьезные изменения липидного спектра отмечались у пациентов, принимавших нилотиниб. Во всех группах было выявлено статистически значимое повышение уровня С-реактивного белка, фибриногена, гомоцистеина, ЭТ-1 и VEGF по сравнению с группой контроля. Наиболее выраженные изменения были обнаружены в группе пациентов, принимавших нилотиниб. Так, в данной группе значения С-реактивного белка, фибриногена, гомоцистеина, ЭТ-1 и VEGF статистически значимо отличались от таковых в контрольной группе и группах с пациентами, принимавшими иматиниб и дазатиниб.

Заключение. У пациентов с ХМЛ, принимающих ИТК I и II поколений, выявлено нарушение функции эндотелия. Вышеописанные показатели могут быть использованы как дополнительные диагностические критерии для оценки риска развития артериальной гипертензии у пациентов с ХМЛ при приеме ИТК.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Представлен клинический пример пациентки с выявленной ранее доминантной артериопатией с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL — cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy), поступившей в клинику с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной данными ПЦР и компьютерной томографии. Обследование и терапевтическое лечение этих пациентов представляет определенные трудности в связи с большим числом тромбоэмболических осложнений, обусловленных сочетанием врожденной и инфекционно-обусловленной ангиопатий. CADASIL-синдром и новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, проявлялись прогрессией неврологической симптоматики и нарастающими когнитивными нарушениями. На фоне терапии отмечалась положительная динамика в виде постепенного регресса данных нарушений.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

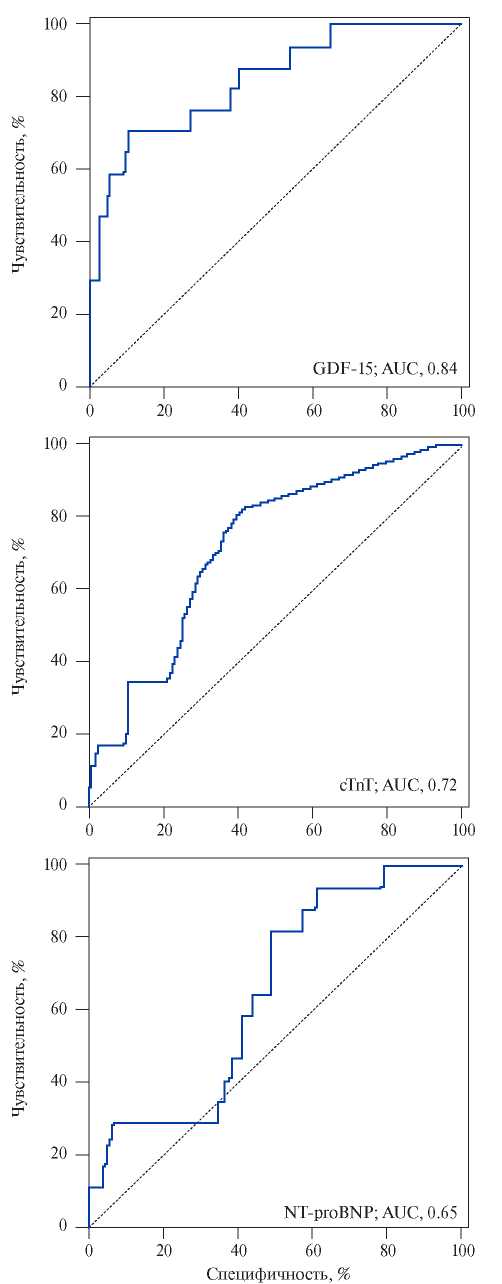

Одна из форм проявления венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) — тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — занимает третье место в структуре причин смерти среди всех сердечно-сосудистых заболеваний, уступая инфаркту миокарда и инсульту. Именно поэтому особое значение имеет своевременная и максимально ранняя диагностика ВТЭО, что будет способствовать улучшению как краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов пациентов.

Учитывая недостаточную специфичность имеющихся лабораторных параметров, таких как D-димер, NT-proBNP, сердечный тропонин I, существует насущная необходимость в поиске новых биомаркеров, способных повысить качество выявления и стратификации ВТЭО, в т.ч. ТЭЛА. Диагностический и прогностический тест для верификации ТЭЛА должен быть точным, безопасным, легкодоступным и недорогим, а также воспроизводимым и неинвазивным. В данном обзоре представлены доступные к настоящему моменту литературные данные по новейшим лабораторным показателям, которые характеризуют дисфункцию правого желудочка, развивающуюся вследствие ТЭЛА, и имеют доказательную базу в отношении стратификации риска смерти у этой категории больных.

Гипертонические расстройства беременности, включающие в себя уже существующую и гестационную гипертензию, преэклампсию и эклампсию, осложняют до 10% беременностей и представляют собой значительную причину материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на некоторые различия в руководящих принципах, существует консенсус в отношении того, что необходимо контролировать тяжелую артериальную гипертензию (АГ) и нетяжелую АГ с признаками органной дисфункции. Тем не менее, достижение целевых значений ниже 160/110 мм рт.ст. остаются дис-кутабельными. В обзоре представлены современные позиции, отражающие определение, классификацию, цели терапии и принципы лечения, используемые при гипертензивных расстройствах во время беременности и в послеродовый период, в сравнительном аспекте национальных и международных рекомендаций.

Натрийуретические пептиды (НУП) являются ключевыми диагностическими и прогностическими биомаркерами для пациентов с сердечной недостаточностью (СН). Основным механизмом повышения уровней НУП в сыворотке крови, что характерно для СН, является секреция в ответ на растяжение стенки миокарда. Вместе с тем, по данным отечественной и зарубежной литературы сообщается о повышении НУП при целом ряде других состояний, не ассоциированных с СН. Изучение данных причин и механизмов необходимо для совершенствования дифференциальной диагностики СН.

В данной статье рассматриваются механизмы повышения НУП и их диагностическая ценность при СН, а также целом ряде других состояний, таких как острый коронарный синдром и ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, физические нагрузки, почечная недостаточность, прием лекарственных препаратов, обладающих кардиотоксичностью (химиопрепараты), и сакубитрила/валсартана. Также приводятся сведения о возможности определения НУП в биологических жидкостях, полученных неинвазивным путем: моче и ротовой жидкости.

Увеличение продолжительности жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) ввиду непрерывного прогресса в возможностях медикаментозного лечения и широкого использования инновационных технологий способствует увеличению бремени ССЗ на системы здравоохранения. Принципиальную значимость приобретает развитие кадрового потенциала с высокими требованиями к уровню подготовки специалистов, оказывающих помощь пациентам с ССЗ. Для рационального использования кадровых ресурсов в рамках стратегии достижения целевых показателей федерального проекта “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” необходим не только анализ фактической ситуации с обеспеченностью специалистами, но и потенциальных эффектов кадрового дефицита и дисбаланса на смертность. В обзоре представлены данные об ассоциациях показателей кадрового обеспечения с качеством оказания медицинской помощи и исходами при ССЗ.

ISSN 2618-7620 (Online)