ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

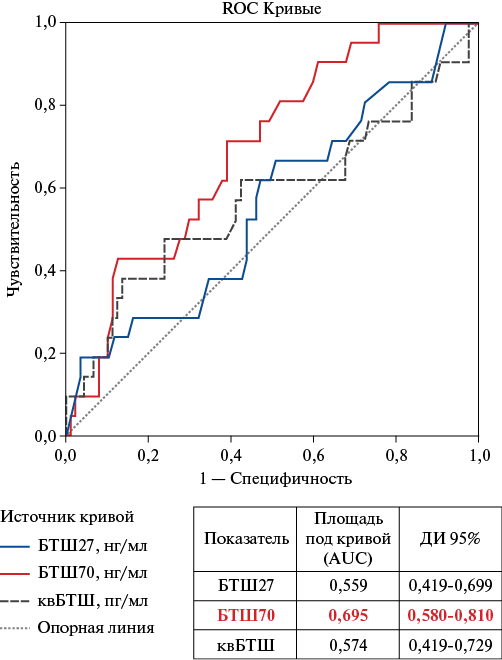

- Определение уровней белков теплового шока (БТШ) в сыворотке крови используется для биохимической оценки активности клеточного стресса.

- Повышенные концентрации БТШ70 и кардиоваскулярного БТШ (квБТШ) ассоциированы с худшим прогнозом жизни у больных, перенесших острую декомпенсацию ХСНсФВ.

Цель. Провести анализ взаимосвязи концентраций циркулирующих белков теплового шока (БТШ): БТШ27, БТШ70 и кардиоваскулярного БТШ (квБТШ) с течением хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) и исходами острой декомпенсации заболевания (ОДСНсФВ).

Материал и методы. Обследовано 120 больных с подтвержденным диагнозом ХСНсФВ в возрасте от 50 до 90 лет и острой декомпенсацией заболевания на момент взятия крови, а также 20 больных ХСНсФВ без клиники ОДСНсФВ. До начала лечения у пациентов проводилось взятие крови и получение сыворотки с ее последующим хранением при -80 0C для исследования биомаркеров иммуноферментным методом (реактивы компании AssayPro, США, и Cloud-Clone, Китай) на микропланшетном фотометре Thermo Multiscan FC (США). В интервале от 6 мес. до 1,5 лет у пациентов прослеживались летальные исходы.

Результаты. Медиана сывороточных уровней БТШ27, БТШ70 и квБТШ статистически значимо выше у пациентов с декомпенсированной, чем с компенсированной ХСНсФВ. Повышенные исходные уровни БТШ70 (>3,5 нг/мл) и квБТШ (>1321 пг/мл) у пациентов с ОДСНсФВ связаны с неблагоприятным прогнозом общей выживаемости. Для БТШ27 статистически значимых различий при анализе выживаемости не обнаружено.

Заключение. Выявлена связь сывороточных концентраций БТШ70 и квБТШ с неблагоприятным прогнозом общей выживаемости у пациентов с ОДСНсФВ, что позволяет рассматривать их в качестве потенциальных прогностических маркеров этого заболевания.

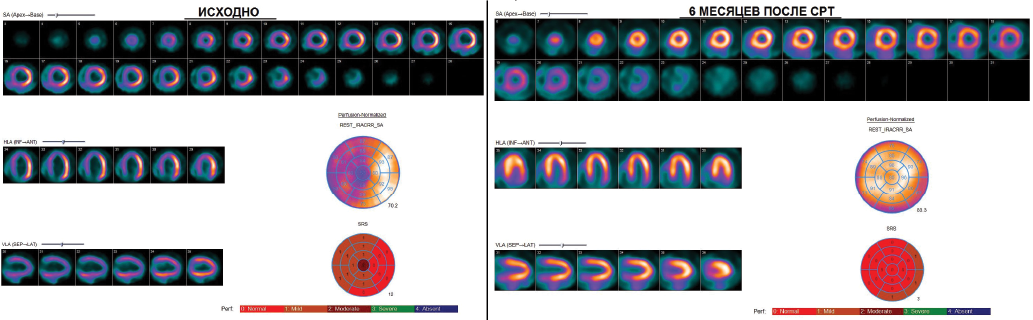

- Сцинтиграфический индекс скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда левого желудочка (ЛЖ) не продемонстрировал прогностической значимости в определении положительного ответа после сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью неишемического генеза.

- СРТ положительно влияет не только на сократимость миокарда ЛЖ, но и на миокардиальную перфузию, что проявляется снижением размеров дефекта перфузии, скорости вымывания и механической диссинхронии ЛЖ.

Цель. Исследовать значимость показателя скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда, как сцинтиграфического маркера митохондриальной дисфункции, в прогнозе эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), а также оценить отдаленное влияние СРТ на клиренс 99mTc-МИБИ и миокардиальную перфузию.

Материал и методы. В исследование было включено 30 пациентов с хронической сердечной недостаточностью неишемической природы и показаниями для проведения СРТ. Пациентам перед СРТ выполняли перфузионную сцинтиграфию миокарда (ПСМ) с 99mТс-МИБИ в состоянии покоя. Для оценки скорости вымывания 99mТс-МИБИ сканирование выполняли дважды (через 1 ч и 3 ч). Кроме того, оценивали выраженность дефектов перфузии, сократимость и механическую диссинхронию левого желудочка (ЛЖ). Всех пациентов повторно госпитализировали через полгода для оценки эффективности лечения и проведения ПСМ для оценки динамики сцинтиграфических показателей. По данным эхокардиографии пациентов подразделяли на группы респондеров и нереспондеров, критерием положительного ответа на СРТ являлось снижение конечно-систолического объема ЛЖ на ³15% и/или увеличение фракции выброса ЛЖ на ³10%.

Результаты. Из всех пациентов, вошедших в группу исследования, 23 (77%) были респондерами СРТ. В данной группе пациентов исходные индексы сократимости ЛЖ были более высокими, а механическая диссинхрония сердца менее выражена по сравнению с нереспондерами. Между пациентами, ответившими и не ответившими на СРТ, не было выявлено статистически значимых различий скорости вымывания 99mТс-МИБИ и выраженности дефекта перфузии ЛЖ. При оценке динамики сцинтиграфических показателей через 6 мес. после СРТ только в группе респондеров отмечается статистически значимое уменьшение размера дефекта перфузии через 6 мес. после СРТ с 6 (3-9) баллов до 3 (3-4) баллов, p=0,0001, в отличие от нереспондеров: с 5 (4-8) до 6 (4-7), p=0,55. Тогда как клиренс 99mТс-МИБИ снижается в обеих группах.

Заключение. Исходные значения скорости вымывания 99mТс-МИБИ не продемонстрировали прогностической значимости в определении положительного ответа после СРТ. Данное интервенционное вмешательство положительно влияет на перфузию и сократимость ЛЖ.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

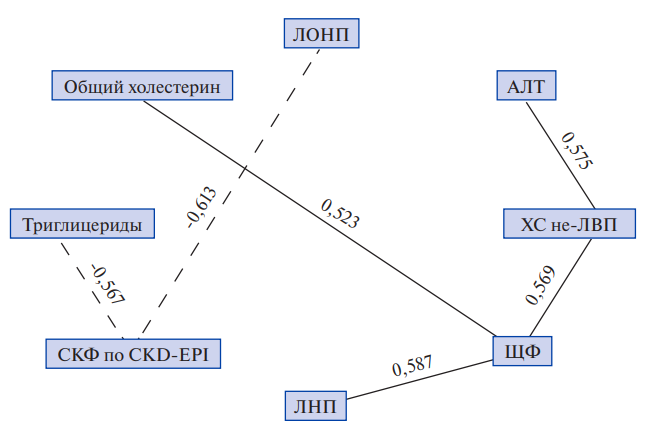

- У пациентов с острыми лейкозами на этапах окончания полихимиотерапии и после проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток происходят изменения в липидном спектре, характеризующиеся повышением общего холестерина за счет увеличения липопротеинов низкой плотности и снижения липопротеинов высокой плотности, а также повышением уровня триглицеридов, что обусловлено, вероятно, проводимой патогенетической терапией, включающей цитостатические препараты, и влиянием ее на функциональное состояние ткани печени.

Цель. Изучить динамику изменений липидного спектра у пациентов с острым лейкозом, получивших патогенетическую терапию.

Материал и методы. В исследование включено 13 пациентов с диагнозом острый лейкоз, которым проводилась патогенетическая терапия, включающая схемы полихимиотерапии и аллогенной трансплантации гемопоэтических клеток. Медиана возраста составила 40 лет. Всем пациентам исследуемой группы проводилась оценка липидного спектра, а также проводилась оценка функции печени и почек в момент установления диагноза, окончания курсов полихимиотерапии, а также после проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Результаты. Показатели общего холестерина, триглицеридов, липопротеины очень низкой плотности и липопротеины низкой плотности в исследуемых группах статистически значимо изменяются в динамике на разных этапах лечения. Значения общего холестерина имеют более высокий риск повышения у пациентов с острым лейкозом на этапах окончания полихимиотерапии и после проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток по сравнению с дебютом заболевания. У пациентов с острым лейкозом достоверно чаще отмечено повышение уровня общего холестерина и триглицеридов к этапу окончания полихимиотерапии и после проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Обсуждение. Повышение сердечно-сосудистого риска у пациентов с острыми лейкозами, получающих патогенетическую терапию, включающую аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, связано с высокой токсичностью проводимых противоопухолевых схем, а также является следствием неопластического процесса. Гиполипидемия в дебюте заболевания острым лейкозом связана в первую очередь с повышенным потреблением их неопластическими клетками. Нарушение функции печени и снижение скорости клубочковой фильтрации на этапах лечения острым лейкозом в большей степени ассоциируется с высокотоксичными схемами проводимой противоопухолевой терапии.

Заключение. У пациентов с острым лейкозом на разных этапах патогенетического лечения, включающего полихимиотерапию и аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, развитие нарушений липидного обмена является патогенетической основой для формирования сердечнососудистых осложнений.

Цель. Оценка эффективности затрат на предотвращение сердечно-сосудистой смерти и достижения целевого показателя "снижение смертности населения от болезней системы кровообращения (БСК)" государственной программы "Развитие здравоохранения" при применении препаратов класса ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) для лечения хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с резистентной артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы. Целевая популяция — российские коморбидные пациенты с ХБП и резистентной АГ. Численность популяции 263303 человека определена на основании российских статистических данных, литературных источников и принятых в исследовании допущений. Для прогнозирования исхода "сердечно-сосудистая смерть" использован метод параметрического моделирования на основании опубликованных данных клинических исследований. Рассчитывалась величина затрат на лекарственные препараты, необходимая для предотвращения одной сердечно-сосудистой смерти, а также для достижения одного % целевого показателя по снижению смертности от БСК при применении препаратов класса иНГЛТ2 в целом по стране и отдельно в каждом регионе.

Результаты. Затраты на обеспечение терапии ХБП у пациентов с резистентной АГ работоспособного возраста, которым показана терапия препаратами группы иНГЛТ2 (263303 пациента) в 2025г оказались равными 7,6 млрд руб. Применение стандартной терапии с препаратами иНГЛТ2 у целевой группы пациентов позволит уже в первый год предотвратить 2273 случая сердечно-сосудистой смерти, что обеспечит достижение целевого показателя "снижение смертности от БСК" государственной программы "Развитие здравоохранения" на 9,9%.

Заключение. Соотношение дополнительных затрат к добавленным годам жизни составило 2,49 млн руб., что не превышает 3-кратное значение внутреннего валового продукта на душу населения (3,51 млн руб.) и говорит о экономической целесообразности расширения практики применения препаратов класса иНГЛТ2 для терапии ХБП у пациентов с резистентной АГ.

ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ

У пациентов в пожилом и старческом возрасте часто встречается сочетание артериальной гипертензии и атерогенной дислипидемии, которые как по отдельности, так и в сочетании ("липитензия") ассоциированы с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. В клинической практике важен не просто сам возраст, а наличие у пациентов гериатрических синдромов, в частности, синдрома старческой астении, который характеризуется высоким риском развития неблагоприятных исходов для здоровья и смерти, а также потери автономности. В настоящей статье представлены актуальные данные об эффективности и безопасности антигипертензивной и гиполипидемической терапии у пожилых пациентов, а также обсуждается тезис, согласно которому регулярный приём многоцелевых политаблеток, содержащих в себе фиксированную комбинацию амлодипина, периндоприла и аторвастатина, позволяет повысить приверженность к терапии, а также обеспечить баланс между эффективностью и безопасностью лечения пожилых коморбидных пациентов с рядом гериатрических синдромов, терапия которых традиционно связана с вынужденной полипрагмазией и бесконтрольным приёмом лекарственных препаратов.

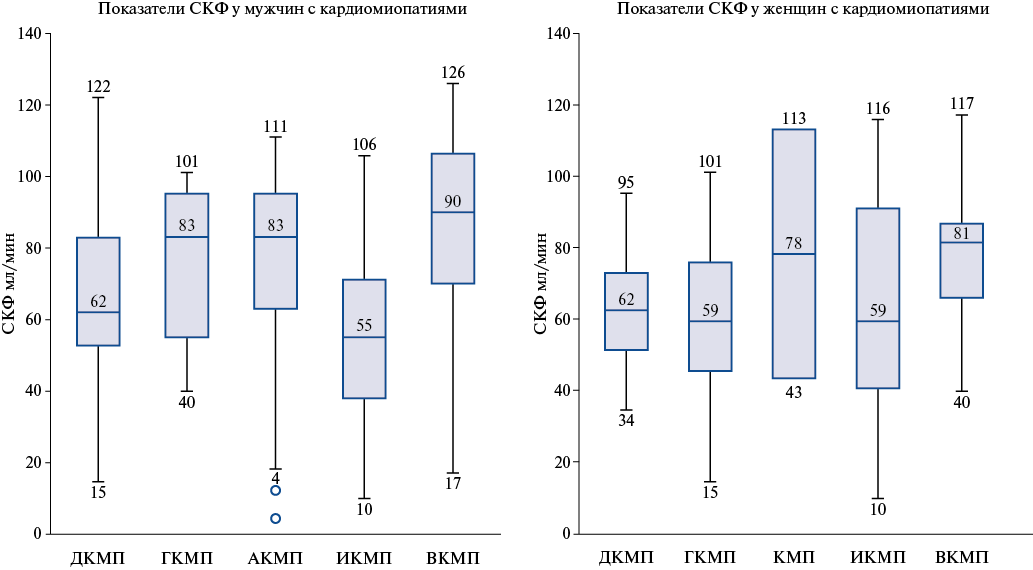

- Поражение миокарда при кардиомиопатиях взаимосвязано с низкой функциональной активностью почек в виде низкой скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

- Величина СКФ тесно коррелирует с сократительной функцией миокарда левого желудочка у мужчин с дилатационной и ишемической кардиомиопатией, а у женщин при ишемической кардиомиопатии связана с размером правого желудочка.

- Выявлены разнонаправленные типы ремоделирования миокарда при кардиомиопатиях у мужчин и женщин на фоне низкой СКФ.

Цель. Выявить кардиоренальные взаимосвязи и их особенности у лиц с различными нозологическими формами кардиомиопатий (КМП).

Материал и методы. Проведён анализ 267 пациентов с КМП, из них мужчин было 204 (76,4%) человека. В перечень КМП вошли дилатационная КМП (ДКМП), гипертрофическая КМП (ГКМП), алкогольная (АКМП), ишемическая КМП (ИКМП) и воспалительная КМП (ВКМП). Оценивались взаимосвязи скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с формами КМП и параметрами эхокардиографии (ЭхоКГ): фракция выброса (ФВ), конечный систолический и конечный диастолический размер левого желудочка (КСР и КДР), толщина стенок левого желудочка (ТСЛЖ), правый желудочек (ПЖ), левое и правое предсердия.

Результаты. Среди лиц с КМП найдено значимое снижение СКФ при ДКМП, ИКМП и ГКМП. У мужчин имелась положительная связь СКФ с ФВ и отрицательная связь СКФ с КСР при ДКМП (r=0,317, р=0,012 и r=-0,269, р=0,036) и при ИКМП (r=0,359, p=0,017 и r=-0,660, р=0,007). У женщин взаимосвязей СКФ с ФВ не получено. У женщин с ДКМП выявлена сильная положительная связь СКФ с ТСЛЖ (r=0,894, p=0,041). При ИКМП у женщин найдена отрицательная связь СКФ с ПЖ (r=-0,650, р=0,003) и КСР (r=-0,829, р=0,042). У женщин с ДКМП и ИКМП в регрессионные уравнения с зависимой переменной СКФ вошёл только параметр ПЖ, тогда как у мужчин — все параметры ЭхоКГ. В общей группе ГКМП была отрицательная корреляция СКФ с ТСЛЖ (r=-0,571, р=0,021). В группе ВКМП отрицательная взаимосвязь СКФ с КДР зарегистрирована у молодых мужчин (r=-0,520, р=0,027) и у молодых женщин (r=-0,750, p=0,05).

Заключение. У лиц с ДКМП, ИКМП и ГКМП наблюдается снижение СКФ в сравнении с АКМП и ВКМП в соответствующем возрасте. У мужчин с ДКМП и ИКМП регистрируется положительная корреляция СКФ с ФВ, а у женщин с ИКМП — отрицательная связь СКФ с ПЖ. Следовательно, гендерные особенности взаимосвязей СКФ с параметрами ЭхоКГ у мужчин и женщин отражают ту или иную адаптивную модель перестройки сердечно-сосудистой системы при КМП. Ремоделирование миокарда левого желудочка при КМП в виде утолщения или истончения ассоциируется со снижением СКФ как у мужчин, так и у женщин.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ

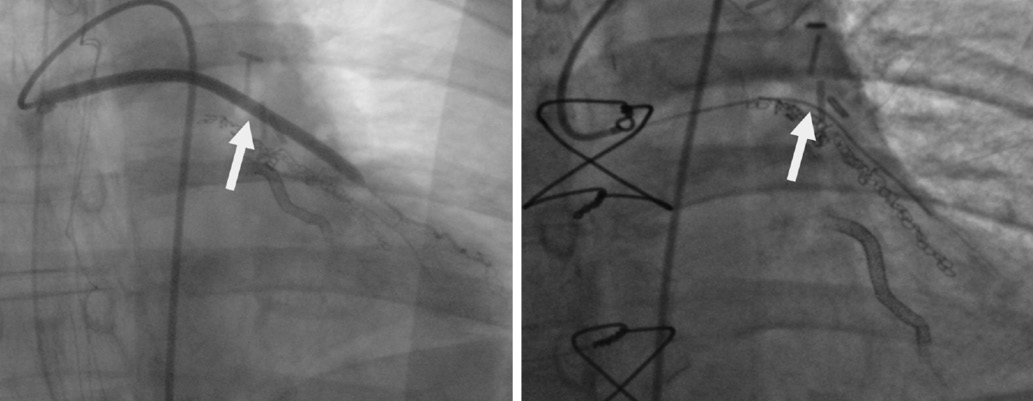

- Около трети нарушений проводимости сердца при транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК) возникают до фактической имплантации биопротеза.

- Наиболее частым нарушением проводимости сердца после ТИАК является впервые возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса, которая в большинстве случаев носит персистирующий характер и сохраняется к моменту выписки пациента из стационара.

- Интраоперационное холтеровское мониторирование сердечного ритма при ТИАК может являться важным инструментом для оценки и прогнозирования различных нарушений проводимости сердца, а также определения оптимальной послеоперационной стратегии ведения пациентов.

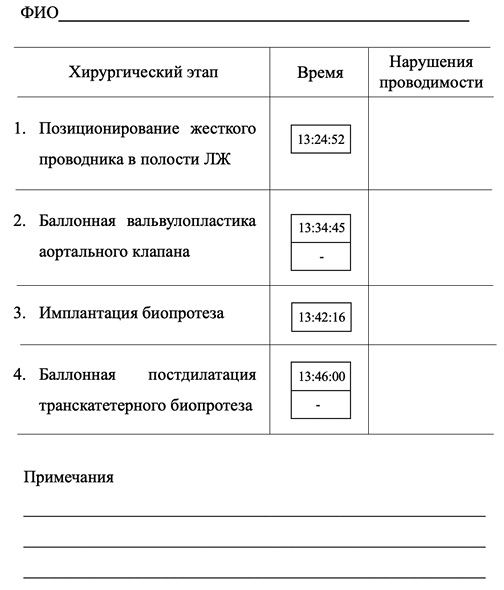

Цель. Оценить время возникновения и взаимосвязь нарушений проводимости сердца с различными хирургическими этапами транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК) посредством интраоперационного холтеровского мониторирования (ХМ) сердечного ритма.

Материал и методы. В данное проспективное наблюдательное исследование были включены 60 пациентов с высоким риском нарушений атриовентрикулярной (АВ) проводимости, перенесших ТИАК по поводу выраженного аортального стеноза. Интраоперационная оценка ритма сердца осуществлялась посредством непрерывного ХМ сердечного ритма. После окончания процедуры регистрация сердечного ритма продолжалась в течение последующих 24 ч. Целевые временные промежутки основных хирургических этапов затем сопоставлялись с нарушениями проводимости сердца (транзиторными и/или персистирующими), выявленными при анализе данных электрокардиографического регистратора (АВ-блокада 1 степени, полная АВ-блокада, блокады правой и левой ножек пучка Гиса).

Результаты. Впервые возникшие нарушения проводимости сердца были отмечены у 85,3% пациентов. У 31,2% пациентов нарушения проводимости были отмечены до этапа имплантации биопротеза (позиционирование жесткого проводника, баллонная вальвулопластика), у 23,4% — на этапе имплантации биопротеза, и у 31,5% — непосредственно после этапа баллонной постдилатации. Транзиторный вариант течения был наиболее характерен для полной АВ-блокады, разрешение которой в послеоперационном периоде отмечено в 62,5% случаев. АВ-блокада 1 степени и блокада левой ножки пучка Гиса сохранялись перед выпиской из стационара в 71,4% и 65% случаев, соответственно. Среди транзиторных нарушений проводимости сердца наибольшую продолжительность имела АВ-блокада 1 степени, медиана времени до разрешения которой составила 420 мин.

Заключение. Около трети нарушений проводимости сердца при ТИАК возникают до фактической имплантации биопротеза. Наиболее частым нарушением проводимости сердца после ТИАК является впервые возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса, которая в большинстве случаев носит персистирующий характер и сохраняется к моменту выписки пациента из стационара. Интраоперационное ХМ сердечного ритма при ТИАК может являться важным инструментом для оценки и прогнозирования различных нарушений проводимости сердца, а также определения оптимальной послеоперационной стратегии ведения пациентов.

- В периоде наблюдения до 26 мес. у пациентов, оперированных в условиях искусственного кровообращения или на работающем сердце, не выявлено значимых различий по общей выживаемости и свободе от крупных нежелательных сердечно-сосудистых событий.

- Наличие в анамнезе фибрилляции предсердий, сахарного диабета 2 типа, фракции выброса левого желудочка <50%, значимого стеноза (>60%) брахиоцефальных артерий являются предикторами более высокой вероятности наступления летального исхода в средне-отдаленном периоде.

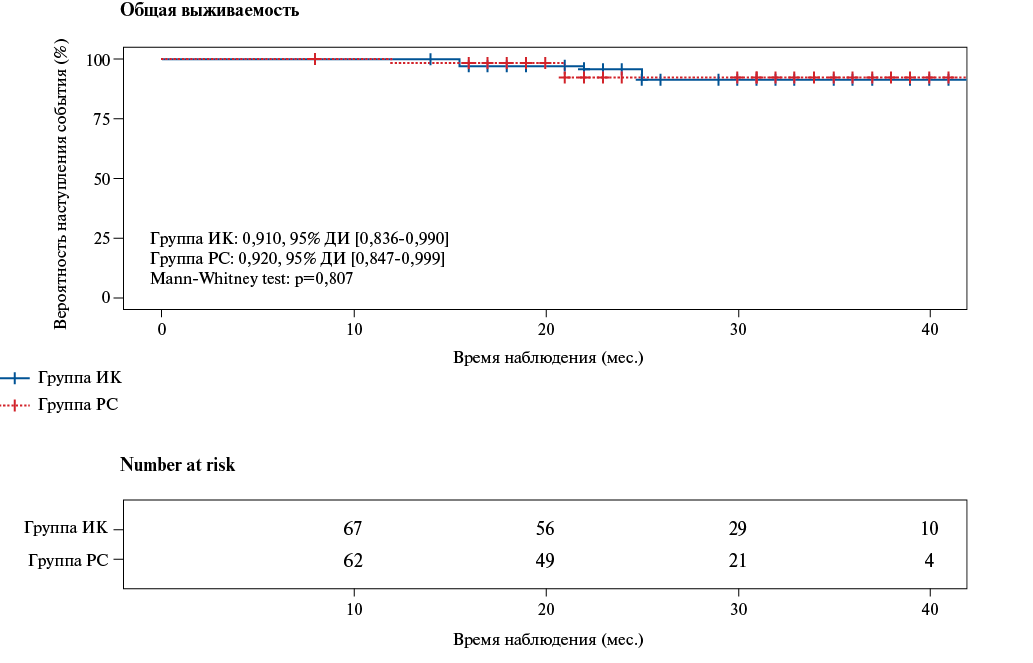

Цель. Проанализировать госпитальные и средне-отдаленные исходы операции бимаммарного коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с ишемической болезнью сердца, многососудистым поражением коронарных артерий (КА), проведенных в условиях работающего сердца (РС) и искусственного кровообращения (ИК).

Материал и методы. Представлен анализ ближайших и средне-отдаленных (26 мес.) результатов операции бимаммарного КШ у 178 пациентов с многососудистым поражением КА. У 99 пациентов операции выполнены в условиях ИК с окклюзией аорты, в 79 случаях в условиях РС. После псевдорандомизации методом ближайшего соседа, без предварительного отсева неподходящих пациентов в группах, было отобрано 148 пациентов, из них 74 пациента оперированных на РС (группа "РС") и 74 в условиях ИК (группа "ИК"). Группы были сопоставимы по гендерной принадлежности (р=0,483), возрасту (p=0,061), индексу массы тела (p=0,977), сопутствующей патологии, количеству гемодинамически значимых поражений КА (p=0,508), но пациентов с локальным кальцинозом стенок восходящего отдела аорты и значимым стенозом брахиоцефальных артерий (>60%) в группе "РС" было значимо больше (р=0,015 и р=0,039).

Результаты. Группы были сопоставимы по количеству реваскуляризированных целевых КА (р=0,762), частоте развития госпитальных осложнений. Средний период наблюдения составил 26 мес. Выживаемость пациентов в отдаленном периоде составила 93,7% в группе "РС", 93% в группе "ИК" (p=0,807). Свобода от сердечно-сосудистой летальности составила 100% в обеих группах, свобода от нежелательных сердечно-сосудистых событий составила 98,4% в группе "РС", 94% в группе "ИК" (p=0,198).

Заключение. Бимаммарное КШ на РС эффективный и безопасный метод хирургического лечения ишемической болезни сердца, который позволяет выполнить полную реваскуляризацию миокарда у пациентов с многососудистым коронарным поражением, не увеличивает количество осложнений в госпитальный период. В сроке до 26 мес. бимаммарная реваскуляризация миокарда, вне зависимости от условий проведения операций, ассоциировалась с высокой выживаемостью пациентов, полной свободой от сердечнососудистой летальности и высокой свободой от развития нежелательных сердечно-сосудистых событий.

- Результаты сравнения коронарного шунтирования (КШ) и чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у больных стабильной ишемической болезнью сердца свидетельствуют об их сопоставимой госпитальной и 30-дневной послеоперационной летальности и значительном преимуществе КШ над ЧКВ в отношении снижения отдаленного риска смерти от всех причин, в первую очередь у больных со сложным поражением коронарных артерий (многососудистым и стволовым коронарным поражением) вне зависимости от наличия диабета и больных с не сниженной сократительной способностью миокарда (общей фракцией выброса левого желудочка >40%).

- При однососудистом коронарном поражении отдаленная общая летальность после КШ и ЧКВ не различалась, что при выборе тактики вмешательства свидетельствует в пользу ЧКВ как менее инвазивного метода реваскуляризации.

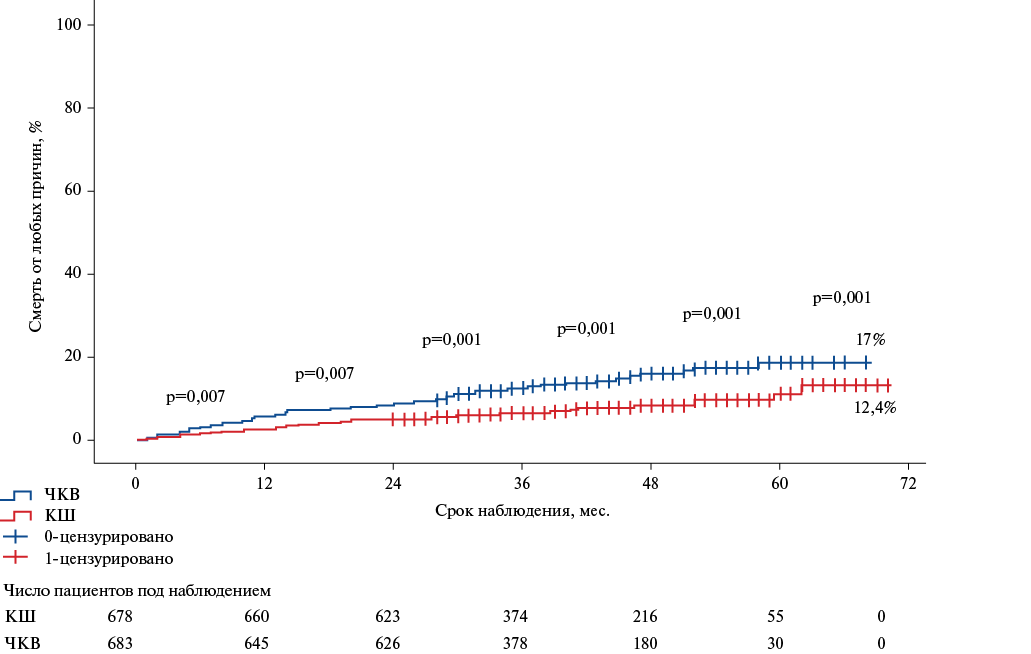

Цель. Оценить отдаленную общую летальность после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и коронарного шунтирования (КШ) у больных стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) при различных клиникоанатомических сценариях.

Материал и методы. В одноцентровом когортном ретроспективном исследовании проводилась оценка результатов КШ и ЧКВ с имплантацией стентов с лекарственным покрытием 2-го поколения у 4177 больных стабильной ИБС. Оценивалась частота госпитальной и 30-дневной смерти, отдаленной общей летальности в срок до 5 лет после вмешательства (средний период наблюдения — 38 мес.). Также оценивалось влияние исходной тяжести поражения коронарных артерий, наличия/отсутствия сахарного диабета (СД), сократительной способности миокарда на отдаленную общую летальность после реваскуляризации миокарда.

Результаты. Госпитальные и 30-дневные риски смерти больных, перенесших ЧКВ и КШ, после сопоставления исходных клинических характеристик статистически значимо не различались. В отдаленном периоде наблюдения выполнение ЧКВ в сравнении с КШ сопровождалось увеличением риска смерти от любых причин в основных группах (ЧКВ против КШ: отношение рисков (ОР) 1,84, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,30-2,62, р<0,001), а также в подгруппах: (1) у больных с многососудистым поражением коронарных артерий (ОР 1,77, 95% ДИ: 1,19-2,64, р=0,005), (2) у больных с поражением ствола левой коронарной артерии >50% (ОР 5,04, 95% ДИ: 1,72-14,76, р=0,003), но не у больных с однососудистым поражением (ОР 2,084, 95% ДИ: 0,996-4,361, р=0,051).

Наличие СД в основных группах исследования не влияло на различие в смертности: КШ имело преимущество над ЧКВ вне зависимости от наличия диабета. Однако проведение КШ у больных с многососудистым поражением и СД, в отличие от больных без диабета, приводило к достоверному снижению риска общей смерти (ОР 2,29, 95% ДИ: 1,173-4,47, р=0,015). Также проведение ЧКВ в сравнении с КШ сопровождалось повышением 5-летнего риска смерти у больных с не сниженной общей фракцией выброса левого желудочка (ОФВ ЛЖ) >40% (ОР 1,74, 95% ДИ: 1,205-2,536, р=0,003), но не у больных с ОФВ ЛЖ <40% (95% ДИ: 1,314-4,709, р=0,809).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о достоверном снижении 5-летнего риска общей смерти при проведении КШ в сравнении с больными после ЧКВ. Потенциальную долгосрочную пользу от КШ в сравнении с ЧКВ могут получить пациенты со сложным поражением коронарных артерий (стеноз ствола левой коронарной артерии >50%, поражение ³2 коронарных артерий), с сопутствующим диабетом при многососудистом поражении и больные с не сниженной ОФВ ЛЖ (>40%).

- Воспаление играет ведущую роль в запуске и поддержании основных механизмов, определяющих повреждение сосудистой стенки коронарных кондуитов после коронарного шунтирования (КШ), что является основой развития дисфункции шунтов.

- Анализ динамики гуморальных маркеров воспалительной реакции после операции показал, что в группе больных с дисфункцией шунтов (ДШ+) наблюдались значимо более высокие уровни С-реактивного белка, фракталкина, IL-1β, неоптерина во всех временных точках тестирования (до операции, через 24 ч и на 7 сут. после КШ).

- В перспективе разработка терапевтических подходов, направленных на блокаду CX3CL1/CX3CR1, IL-1β, неоптерина, может стать новой стратегией профилактики и лечения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца, в т. ч. после КШ.

Цель. Определить влияние активации системной воспалительной реакции на частоту развития дисфункции коронарных кондуитов и риск сердечнососудистых осложнений после операции коронарного шунтирования, выявить наиболее значимые гуморальные маркеры.

Материал и методы. В исследование включено 84 пациента со стабильной ишемической болезнью сердца, проходивших обследование и хирургическое лечение — изолированное аортокоронарное шунтирование (АКШ). Оценка гуморальных маркеров воспаления проводилась до операции, через 24 ч и на 7 сут. после операции. Контрольная коронарошунтография проводилась интраоперационно и через 1 год после АКШ. Проведен анализ клинико-инструментальных и лабораторных данных в двух группах больных: 1 группа с дисфункцией шунтов (ДШ+) (10 больных) — пациенты, у которых диагностирована дисфункция шунта при контрольной шунтографии через 1 год после операции; 2 группа без дисфункции шунтов (ДШ-) (74 больных) — пациенты, у которых определялась нормальная функция коронарных графтов при контрольной шунтографии через 1 год после АКШ.

Результаты. Дисфункция коронарных кондуитов определена у 10 (12%) пациентов через 1 год после АКШ, которая была обусловлена: в 7 (70%) случаях тромботической окклюзией венозного шунта, в 3 (30%) — гемодинамически значимым стенозом шунта. У этих пациентов зарегистрированы следующие неблагоприятные сердечно-сосудистые события: 2 (20%) случая сердечнососудистой смерти; у 8 (80%) пациентов возврат стенокардии; 4 (40%) пациента перенесли острый инфаркт миокарда; 2 (20%) пациентам потребовалась госпитализация в связи с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности; 8 (80%) больным выполнены повторные процедуры реваскуляризации миокарда; у 3 (30%) больных регистрировались жизнеугрожающие нарушения ритма сердца — пароксизмы желудочковой тахикардии. У этих пациентов определялись значимо более высокие уровни высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ), фракталкина, IL-1β, неоптерина во всех временных точках тестирования (до операции, через 24 ч и на 7 сут. после АКШ), что указывает на более выраженную активацию механизмов воспаления.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило ведущую роль воспаления в запуске и поддержании основных механизмов, определяющих повреждение сосудистой стенки коронарных кондуитов после АКШ, что является основой развития дисфункции шунтов. Это позволяет рассматривать воспаление в качестве самостоятельной причины сосудистого повреждения, а установленные значимые биомаркеры воспаления (вч-СРБ, фракталкин, IL-1β, неоптерин) в качестве предикторов дисфункции шунтов и негативных исходов реваскуляризации миокарда.

- Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла и не толерантных к аортокоронарному шунтированию (АКШ) является безопасной процедурой с низкой частотой осложнений.

- Результаты ЧКВ при поражении ствола левой коронарной артерии и не толерантных к АКШ сопоставимы с общей когортой пациентов с многососудистым поражением коронарного русла, не толерантных к АКШ, подвергшихся к ЧКВ.

- При выборе стратегии ведения пациентов, не толерантных к АКШ (эндоваскулярное или консервативное лечение), необходимо опираться не только на клинические данные, но и на анатомические особенности поражения коронарного русла.

Цель. Оценить непосредственные ангиографические и клинические результаты чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов со стабильной формой ишемической болезни сердца и многососудистым поражением коронарного русла, не толерантных к аортокоронарному шунтированию.

Материал и методы. В данное ретроспективное исследование были включены 307 пациентов с ишемической болезнью сердца и многососудистым поражением коронарного русла, которым была выполнена реваскуляризация миокарда посредством ЧКВ в период с 2013 по 2022гг. Летальность, осложнения, клинические показатели после проведённой процедуры оценивались в раннем послеоперационном периоде.

Результаты. Реваскуляризация была успешной у 94,9% пациентов. Средняя продолжительность операции составила 59,0±28,9 мин. Частота серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий составила 3,1%. Полнота реваскуляризации была достигнута у 54 (17,6%) пациентов. Независимыми предикторами неполной реваскуляризация миокарда по данным многофакторного регрессионного анализа явились: высокий балл по шкалам EuroSCORE II (отношение шансов (ОШ) 0,83, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,68-1,0; р=0,047), SYNTAX score (ОШ 0,93, 95% ДИ: 0,89-0,97; р=0,001) и J-CTO score (ОШ 0,68, 95% ДИ: 0,49-0,94; р=0,0018).

Заключение. У пациентов с многососудистым поражением коронарного русла и не толерантных к аортокоронарному шунтированию ЧКВ является безопасной процедурой с низкой госпитальной летальностью и послеоперационными осложнениями. ЧКВ у данной когорты пациентов сопровождается высокой частотой процедурного успеха. Необходимы дополнительные исследования, в т.ч. рандомизированные, для оценки долгосрочного прогноза у данной когорты пациентов.

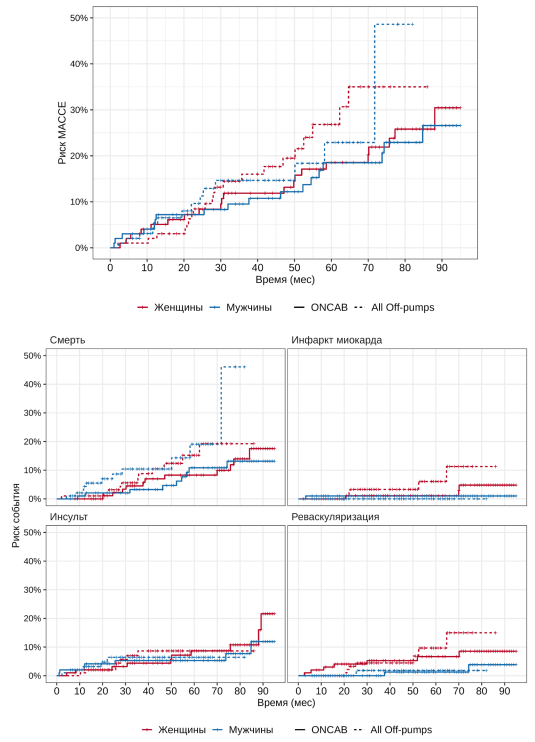

- По результатам исследования CROWN-SAGA с участием 200 женщин и 200 мужчин, перенесших коронарное шунтирование, при медиане наблюдении 50 мес. отдалённые исходы были менее благоприятными у пациентов женского пола.

- Исследование расширяет представление о значении гендерно-половых детерминант в отношении исходов при большом спектре методик шунтирования, с обозначением прогностически значимых факторов для каждого пола.

- Полученные данные подчеркивают важность дифференцированного гендерно-полового подхода к выбору оптимальной хирургической методики, позволяющей улучшить исходы пациентов после реваскуляризации миокарда.

Цель. Провести комплексный сравнительный анализ влияния предоперационного профиля и различных хирургических методик коронарного шунтирования (КШ) на непосредственные и отдалённые исходы операций у женщин и мужчин.

Материал и методы. Ретроспективно-проспективное одноцентровое исследование CROWN-SAGA (NCT06749171) включает выборку из 400 пациентов (200 женщин и 200 мужчин), которым было выполнено КШ в период с января 2016г по июль 2023г в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова (г. Пермь). Включенные в исследование пациенты были разделены на группы по половой принадлежности с дальнейшим выполнением propensity score matching (PSM, псевдорандомизация) анализа, а также на страты методик операций — ONCAB (КШ с искусственным кровообращением), OPCAB (КШ на работающем сердце), NTA (техника, исключающая манипуляции с аортой), MICSCAB (множественное миниинвазивное КШ на работающем сердце). Также анализировалось влияние мультиартериального шунтирования, тотальной артериальной реваскуляризации, композитных и секвенциальных графтов на исходы для каждого пола. Первичной конечной точкой был комбинированный исход MACCE (комбинированный исход неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий), включающий смерть, инфаркт миокарда (ИМ), инсульт или транзиторную ишемическую атаку и повторную реваскуляризацию в отдалённом послеоперационном периоде. Вторичной конечной точкой явилась смерть от всех причин в отдалённом периоде.

Результаты. Медианная длительность наблюдения составила 50 (1-й (Q1) и 3-й (Q3) квартили: 30; 72) мес.: 54,5 (33; 75,8) среди женщин и 46 (22; 71) среди мужчин. Женщины отличались менее благоприятным предоперационным профилем по сравнению с мужчинами. Ближайшие исходы у женщин и мужчин относительно смерти (2,5% vs 3,5%) и MACCE (1% vs 1,5%) были схожи. В отдалённом периоде распространённость MACCE составила 21,2% среди женщин и 16,2% среди мужчин (отношение рисков (HR) =1,15 [95% доверительный интервал (ДИ): 0,72; 1,82], p=0,557), частота летального исхода составила 11,1% среди женщин и 10,2% среди мужчин (HR =0,94 [95% ДИ: 0,51; 1,72], p=0,83). Женщины характеризовались большим риском развития ИМ (HR =6,66 [95% ДИ: 0,83; 53,28], p=0,038), реваскуляризации (HR =4,11 [95% ДИ: 1,18; 14,32], p=0,016) и инсульта (HR =1,24 [95% ДИ: 0,59; 2,6], p=0,567). Риски неблагоприятных отдалённых исходов выборки оказались выше в страте All Off-pumps (OPCAB, NTA, MICSCAB) в сравнении с ONCAB, как в отношении MACCE (HR =1,54 [95% ДИ: 0,95; 2,49], p=0,08), так в отношении смерти (HR =2,17 [95% ДИ: 1,14; 4,14], p=0,016). Среди женщин и среди мужчин риск MACCE и смерти в отдалённом периоде при сравнении страт ONCAB, OPCAB, MICSCAB и NTA оказался без значимой разницы, за исключением статистически значимо меньшего риска смерти у мужчин при ONCAB в сравнении с OPCAB (HR =0,28 [95% ДИ: 0,09; 0,91], p=0,03). При визуализации у женщин отмечен более высокий риск возникновения любой окклюзии шунта, при этом после операций на работающем сердце риск возникновения любой окклюзии был значительно выше среди обоих полов в сравнении с ONCAB. Предикторами MACCE и смерти в отдалённом периоде явились для женщин — использование композитных графтов, для мужчин — фракция выброса £40%, возраст >70 лет и КШ на работающем сердце. На момент последнего наблюдения среди пациентов женского пола сохранение жалоб на самочувствие было статистически значимо чаще, чем среди мужчин.

Заключение. Женщины в целом имеют менее благоприятные исходы хирургической реваскуляризации миокарда в сравнении с мужчинами. Существуют различия во влиянии на послеоперационные исходы разных хирургических техник шунтирования у женщин и у мужчин. Тактика КШ должна основываться на дифференцированном гендерно-половом подходе к выбору оптимальной.

ISSN 2618-7620 (Online)