ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель. Изучение фармакоэпидемилогических аспектов и эффективности контроля артериальной гипертензии (АГ) на уровне оказания первичной медикосанитарной помощи в Кыргызской Республике (КР) и их соответствие современным клиническим рекомендациям.

Материал и методы. В рамках проекта "Анализ и оценка факторов, определяющих контроль ведения больных с артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кыргызской Республике", поддержанного Министерством здравоохранения КР и Швейцарским проектом "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" нами было проведено изучение соответствия современным клиническим рекомендациям фармакоэпидемиологических вопросов назначения антигипертензивных препаратов (АГП) и эффективности контроля на уровне оказания первичной медико-санитарной помощи в КР. Группой исследователей были проанализированы медицинские карточки пациентов, состоящих на учете с диагнозом гипертонической болезни за 2022г. В качестве Первичной Единицы Выборки (ПЕВ) были использованы группы семейных врачей (ГСВ), которые были с использованием вероятностной выборки, пропорциональной размеру в генеральной совокупности. Медицинские карточки пациентов из ГСВ были использованы в качестве Вторичной Единицы Выборки. Из каждой ГСВ нами были отобраны по 40 медицинских карточек пациентов. Было изучено 3675 медицинских карт пациентов с АГ по всей территории КР.

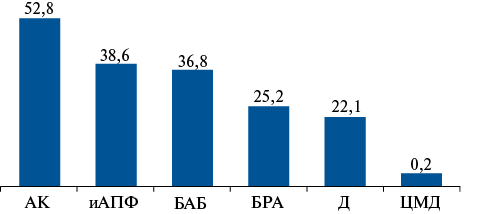

Результаты. Возраст пациентов из отобранных 3675 медицинских карточек варьировал от 19 до 93 лет (средний возраст 62±9 лет). Большинство обследованных лиц составили женщины (2567 респондентов — 69,9%), мужчины были представлены 1108 респондентами (30,1%). По данным исследования медицинских карточек доля лиц с АГ, охваченных лечением, составляла 86,6% (в т.ч. 90,3% женщин и 84,6% мужчин, p<0,001), из них монотерапию получали 43,8% пациентов, двойную терапию — 39,4%, тройную терапию — 14,4%, 4 и более АГП — 2,4% респондентов. В среднем из общего числа лиц, получающих АГП, на 1 пациента с АГ приходилось 1,76 препарата, причем данный параметр был несколько больше у женщин (1,83) по сравнению с мужчинами (1,66). Доля эффективно леченых пациентов в целом у лиц с АГ составляла 42,1% (43,5% у женщин и 35,5% у мужчин, p<0,0001). Контроль АГ в исследуемой когорте составлял 42,1%, причем данный параметр был также выше у женщин в сравнении с мужчинами (44% vs 37,8%, соответственно, p<0,001).

Заключение. При изучении фармакоэпидемиологических аспектов назначения АГП и эффективности контроля на уровне оказания первичной медикосанитарной помощи в КР, где была выявлена высокая доля пациентов, охваченных лечением с использованием современных АГП, и повышение эффективности лечения и контроля АГ за последнее десятилетие.

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

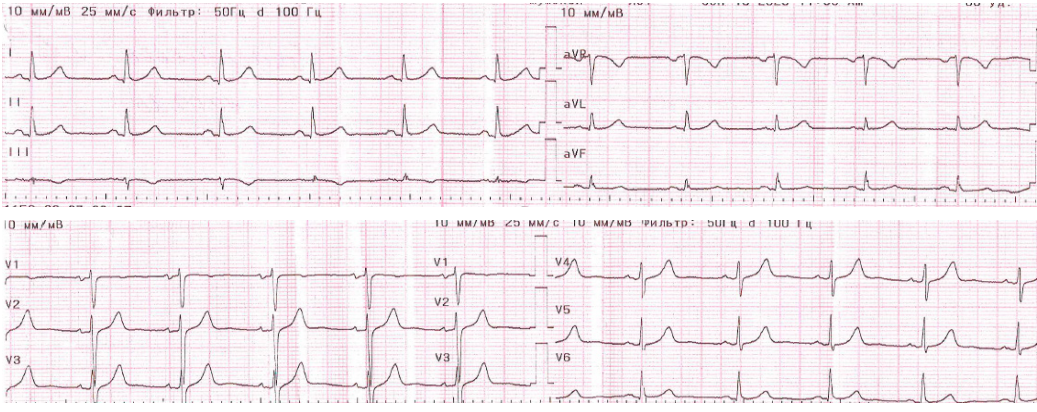

- C 2000г среди пациентов с острым коронарным синдромом выделяют пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (ЭКГ) и без подъема сегмента ST ЭКГ.

- Эра механической реперфузии создает предпосылки внедрения новой концепции — окклюзирующего и неокклюзирующего инфаркта миокарда.

- При разработке клинических рекомендаций по острому коронарному синдрому при определении показаний к неотложной реваскуляризации коронарных артерий наряду с принципом с подъемом сегмента ST ЭКГ и без подъема сегмента ST ЭКГ следует использовать и принцип окклюзирующий и неокклюзирующий инфаркт миокарда.

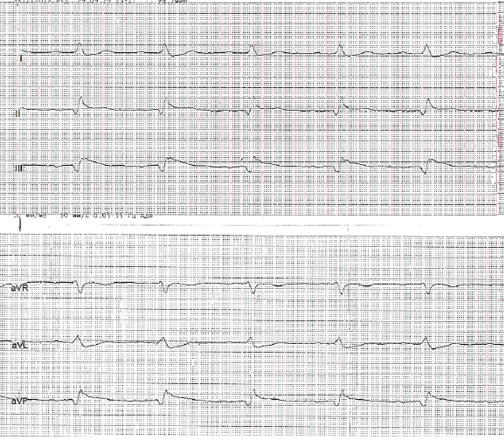

В связи с тем, что наибольшую пользу от экстренной реперфузии получают пациенты с тромботической окклюзией коронарной артерии, после широкого внедрения тромболитической терапии концепция инфаркта миокарда с зубцом Q и без зубца Q электрокардиограммы (ЭКГ) сменилась концепцией острого коронарного синдрома (ОКС) с подъемом сегмента ST ЭКГ и без подъема сегмента ST ЭКГ. Но в настоящее время в связи с распространением методов механической реперфузии данная концепция представляется не в полной мере совершенной. ЭКГ метод диагностики позволяет среди пациентов с ОКС без подъема сегмента ST ЭКГ выделить группу пациентов с окклюзирующими и/ или прогностически неблагоприятными гемодинамически значимыми поражениями коронарных артерий, провести им своевременное чрескожное коронарное вмешательство в максимально ранние сроки и улучшить исходы. В данной проблемной статье обосновывается целесообразность изменения подходов к ведению пациентов с ОКС без подъема сегмента ST и подробно анализируются известные на данный момент ЭКГ-критерии окклюзирующих и/или прогностически неблагоприятных поражений коронарных артерий.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

- Стентирование критической коарктации аорты (КоАо) помогает стабилизировать ребенка и в течение 2-3 нед. и более безопасно выполнить радикальную хирургическую коррекцию врожденного порока сердца.

- Продемонстрирован клинический случай успешной поэтапной коррекции критической (КоАо) у новорожденного с полиорганной недостаточностью с первоэтапным проведением стентирования (КоАо) и последующей радикальной коррекцией порока.

Введение. Коарктация аорты (КоАо) — это врожденное выраженное сужение перешейка аорты, которое, в свою очередь, часто сопровождается нарушением перфузии внутренних органов или даже кардиогенным шоком. У новорожденных при критической КоАо в случае закрытия открытого артериального протока (ОАП) клиническое состояние пациентов с данным врожденным пороком сердца (ВПС) резко ухудшается и приводит к развитию полиорганной недостаточности. В данной группе детей летальность составляет от 30 до 50% младенческой смертности от ВПС. Данный клинический случай демонстрирует положительный эффект паллиативного стентирования суженного участка аорты, что позволило безопасно выполнить радикальную коррекцию ВПС.

Описание случая. Мальчик Д. возрастом 9 дней с массой тела 3,5 кг, длиной тела 53 см поступил в клинику с диагнозом ВПС: Критическая КоАо. Дефект межпредсердной перегородки вторичного типа. ОАП-зависимость. Синдром полиорганной недостаточности. В ходе проведенного консилиума, с учетом тяжелого коморбидного фона в виде синдрома полиорганной недостаточности, высокого риска развития некротического энтероколита, было принято решение о поэтапной коррекции ВПС: паллиативное рентгенэндоваскулярное стентирование критической КоАо первым этапом, и после стабилизации общего состоянии ребенка проведение радикальной хирургической коррекции порока, что и было успешно проведено.

Заключение. Процедуру стентирования критической КоАо можно использовать как "мост" к радикальной хирургической коррекции порока у новорожденных детей при полиорганной недостаточности. Данное паллиативное вмешательство помогает стабилизировать ребенка на период до 3 нед. и более безопасно выполнить радикальную хирургическую коррекцию КоАо.

- Пациентам с ухудшением функции почек необходимо оставлять максимально возможную нефропротективную терапию.

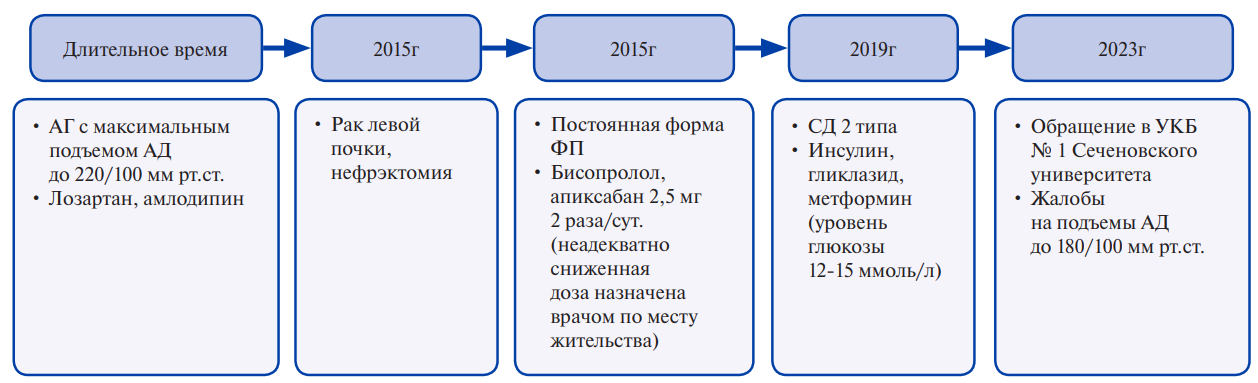

Хроническая болезнь почек является одним из важнейших заболеваний у коморбидных пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Для снижения риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений таким пациентам необходимо назначение препаратов из групп ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы, статинов и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа. Однако ухудшение функции почек все равно часто встречается у таких пациентов, особенно при наличии факторов риска. Данный клинический случай иллюстрирует ухудшение функции почек у пациентки с ожирением, неконтролируемой артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2 типа и фибрилляцией предсердий. Приведена тактика ведения таких пациентов.

- Атеросклероз почечных артерий встречается у 1-5% пациентов с артериальной гипертензией (АГ), достигая 7% у лиц старше 65 лет.

- Учитывая ограничения в медикаментозном лечении и высокую частоту неконтролируемого течения АГ, экспертами обсуждаются методы эндоваскулярной коррекции, такие как ангиопластика и стентирование.

- При пограничных стенозах почечных артерий не было продемонстрировано значимого эффекта реваскуляризации, таким образом, возможен и альтернативный путь достижения целевого артериального давления — денервация почечных артерий.

Введение. Вазоренальная артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее тяжелых, в плане выбора тактики лечения, форм АГ. Исследования последних лет не позволили получить однозначный ответ о том, какой метод лечения — медикаментозный или хирургический — является выбором для данных пациентов.

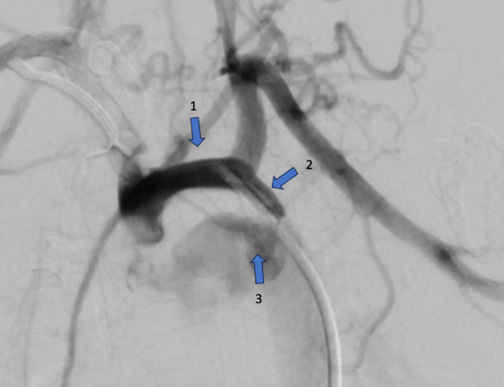

Краткое описание. Представленный клинический случай показывает наблюдение за пациенткой с длительным анамнезом неконтролируемой АГ, при обследовании которой выявлено двухстороннее стенозирование почечных артерий. Учитывая дискутабельность клинической эффективности реваскуляризации стеноза почечных артерий, пациентке проведена ренальная денервация дистальных сегментов с использованием многоэлектродных катетеров. Показано снижение уровня артериального давления. Наблюдение за пациенткой продемонстрировало сохранение антигипертензивного эффекта процедуры, а также ее безопасность при скомпрометированной почкой.

Дискуссия. Данный клинический случай демонстрирует наличие третьего пути в лечении пациентов со стенозирующим атеросклерозом почечных артерий с формированием резистентной АГ — симпатической денервации почечных артерий. Применение данного метода требует проведения отдельного контролируемого исследования с включением лиц с почечной дисфункцией, в т.ч. реноваскулярного генеза.

- Постимплантационный синдром (ПИС) — системная воспалительная реакция, возникающая на ранней стадии после эндоваскулярной имплантации аортального клапана.

- Патофизиология, лежащая в основе ПИС, до сих пор не до конца изучена.

- Предполагается, что тип имплантируемого клапана может играть роль в определении этой воспалительной реакции. Текущая литература предоставляет скудные доказательства и не имеет установленного алгоритма относительно типа и продолжительности лечения ПИС.

- Назначение высоких доз глюкокортикоидов при ПИС в ряде случаев приводит к ослаблению воспалительной реакции с более быстрым выздоровлением пациентов.

Введение. Растущее число транскатетерных имплантаций аортального клапана (TAVI) за последние несколько лет сформировало уникальный набор событий и осложнений, которые требуют раннего выявления и персонифицированного ведения для улучшения прогноза, порой с привлечением мультидисциплинарной команды.

Краткое описание случая. Мы представляем случай 79-летней женщины с тяжелым аортальным стенозом, которая перенесла процедуру TAVI, осложнившуюся в послеоперационном периоде гектической лихорадкой без выявленного источника инфекции. После исключения всех возможных источников лихорадки был установлен диагноз постимплантационного синдрома, и назначенная терапия глюкокортикостероидами привела к выздоровлению пациентки.

Обсуждение. Системная воспалительная реакция может возникать после эндоваскулярной пластики аневризмы аорты у части пациентов. Эта воспалительная реакция называется постимплантационным синдромом и включает утомляемость или другие гриппоподобные симптомы, лихорадку и лабораторные признаки воспаления. Наш клинический случай описывает сложности в дифференциальной диагностике постимплантационного синдрома как возможного осложнения TAVI, а также демонстрирует важность междисциплинарного подхода к таким пациентам.

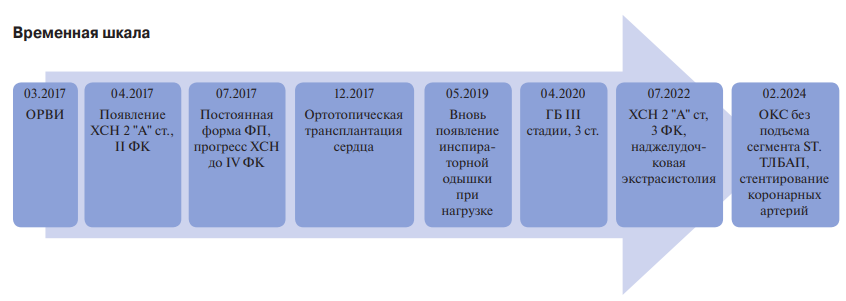

- Представлен клинический случай неинвазивной и инвазивной диагностики болезни коронарных артерий пересаженного сердца в посттрансплантационном периоде и успешной транслюминальной баллонной ангиопластики и стентирования передней нисходящей артерии, дальнейшая тактика ведения пациента.

- Целью данного сообщения является привлечь внимание врачей к ранней диагностике одного из осложнений после ортотопической трансплантации сердца — развитию васкулопатии сердечного трансплантата.

Введение. На сегодняшний день хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является наиболее частым закономерным исходом вовремя не диагностированных и своевременно не излеченных нозологических форм. Несмотря на достижения в области фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, операция ортотопической трансплантации сердца является общепризнанным золотым стандартом лечения терминальной сердечной недостаточности.

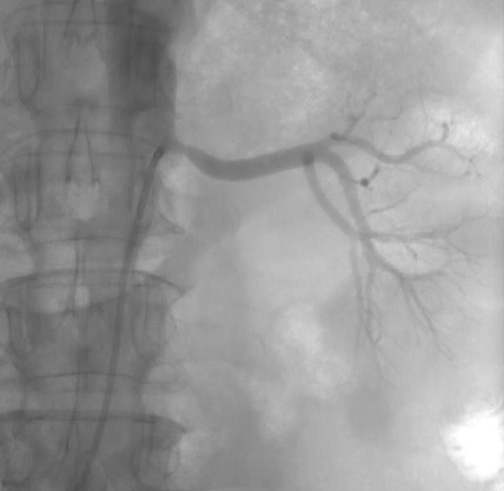

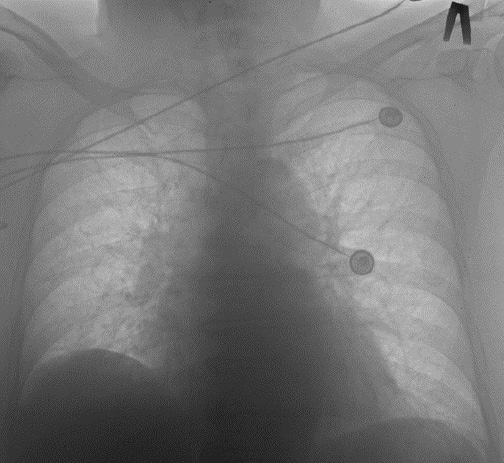

Краткое описание. В клиническом случае представлен пациент 55 лет, поступивший ГБУЗ "Кардиологический диспансер" МЗ Кабардино-Балкарской Республики с клинической картиной острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST. Ранее в 2017г пациенту была выполнена ортотопическая трансплантация сердца (ОТТС) по поводу терминальной стадии недостаточности кровообращения вследствие дилатационной кардиомиопатии. Через 2,5 года после оперативного вмешательства была зарегистрирована артериальной гипертония и 5 лет клинические проявления ХСН. В 2024г при проведении коронароангиографии выявлен субтотальный стеноз 95% в среднем сегменте передней нисходящей артерии. Интраоперационно консилиумом был оценен риск и принято решение о хирургической эндоваскулярной коррекции стеноза. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Дискуссия. Представленное клиническое наблюдение является примером своевременной диагностики болезни коронарных артерий пересаженного сердца и успешной транслюминальной баллонной ангиопластики и стентирования передней нисходящей артерии ОТТС.

- Пациенты после трансплантации сердца подвержены высокому риску осложнений при внесердечных хирургических манипуляциях.

- Иммуносупрессивная терапия — фактор риска остеонекроза.

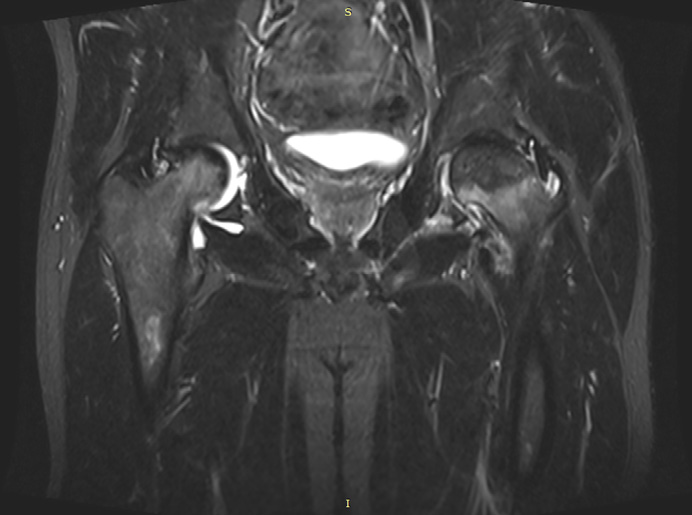

- Клинический случай демонстрирует успешное эндопротезирование тазобедренного сустава у пациента с трансплантированным сердцем на фоне проводимой иммуносупрессии.

Трансплантация солидных органов считается наиболее эффективным методом лечения терминальных стадий заболеваний сердца, легких, поджелудочной железы, печени и почек. Рост количества проводимых трансплантаций и долгосрочная выживаемость реципиентов способствовали увеличению вероятности диагностики заболеваний, не связанных с трансплантатом.

Пациенты после трансплантации сердца подвергаются повышенному риску развития осложнений в случае выполнения плановых или экстренных хирургических манипуляций. Мы описываем случай эндопротезирования тазобедренного сустава у молодого мужчины после ортотопической трансплантации сердца.

- Спонтанная диссекция коронарной артерии (СДКА) — это редкая причина острого коронарного синдрома (ОКС).

- Необходимо учитывать СДКА в дифференциальной диагностике ОКС, особенно у молодых женщин без факторов риска атеросклероза.

- Тактика ведения пациентов с СДКА не изучалась в рандомизированных исследованиях, рекомендации основаны преимущественно на консенсусе экспертов.

- Многообразие клинических вариантов СДКА требует индивидуального подхода к ведению пациентов с учетом особенностей течения заболевания.

Спонтанная диссекция коронарных артерий (СДКА) — расслоение стенки коронарной артерии, возникающее спонтанно, без связи с атеросклерозом, чрескожным коронарным вмешательством или механической травмой. Особенностью заболевания является его преобладание у молодых женщин. Известно о связи данного состояния с беременностью и гормональными изменениями. Описан ряд факторов риска, таких как сосудистая патология (наиболее часто — фибромускулярная дисплазия), другие наследственные заболевания соединительной ткани, системные воспалительные заболевания, мигрень, заболевания щитовидной железы.

Тем не менее точные механизмы патофизиологической связи на сегодняшний день не определены, и не у всех пациентов удается выявить факторы риска, что свидетельствует о сложной и не до конца изученной природе заболевания. В данной статье мы приводим серию случаев, посвященных развитию СДКА у женщин, и рассматриваем предрасполагающие факторы развития заболевания.

- Пациенты с среднетяжелым течением COVID-19 имеют повышенный риск развития тромбоэмболии легочной артерии.

- Тяжелое течение гриппа H1N1 также ассоциировано с повышенным риском тромбоэмболических осложнений.

- Существуют особенности в факторах риска, клинической картине ТЭЛА и прогнозе у пациентов с вирусными пневмониями различного генеза.

- Мы резюмировали проанализированные литературные данные, это будет полезно в практической работе врачей всех специальностей, особенно кардиологов

В статье представлены два клинических случая развития тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов с вирусными пневмониями. В одном случае — у пациента после перенесенной новой коронавирусной инфекции, во втором случае — у пациента с гриппом. Сравнительный анализ особенностей развития ТЭЛА у двух пациентов согласуется с литературными данными и подтверждает различия в предикторах развития тромбоэмболии и разную клиническую картину. ТЭЛА становится все более актуальной нозологией для врачей кардиологов. Подчеркивается важность понимания факторов риска ТЭЛА, особенностей клинической картины у пациентов с вирусными пневмониями в текущей эпидемиологической обстановке присутствия как новой коронавирусной инфекции, так и сезонных возбудителей, в т.ч. вируса гриппа.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Что нового в домашнем мониторировании артериального давления (ДМАД)?

- Обоснована необходимость валидации каждого варианта манжеты.

- Оптимальные расписания измерений и особенности ДМАД в специальных группах теперь определены исследованиями.

- Появились целевые значения в ДМАД.

- Появилось ночное ДМАД.

- Внедряется вычисление вариабельности домашнего артериального давления.

За последнее десятилетие произошли качественные изменения в методологических и клинических подходах к домашнему мониторированию артериального давления (ДМАД). Изменения настолько существенны, что во многих аспектах привели к отличиям современных представлений о ДМАД от традиционных или сложившихся стихийно. Целью настоящего обзора явилась попытка кратко раскрыть данные отличия.

- После верификации диагноза отмечается существенное увеличение затрат на лечение легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), при этом основным драйвером затрат являются затраты на ЛАГ-специфическую терапию.

- Однако после верификации ЛАГ в ряде исследований наблюдалось снижение затрат, не связанных с лекарственной терапией.

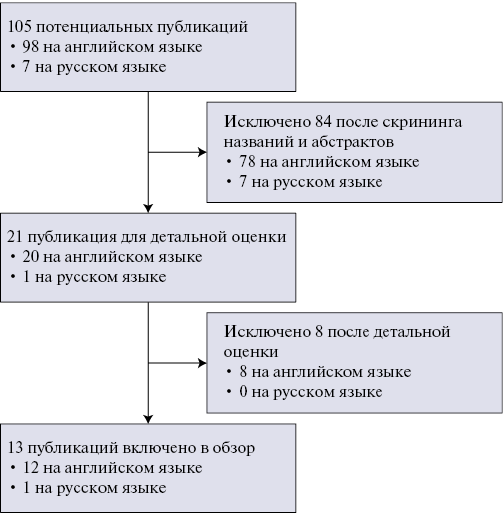

Цель. Систематический обзор исследований, посвященных оценке стоимости легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).

Материал и методы. Был произведён систематический поиск исследований, посвященных оценке стоимости ЛАГ, опубликованных до 30 ноября 2023г. Поиск осуществлялся в базе данных PubMed/MEDLINE, EMBACE для англоязычных публикаций и в базе данных РИНЦ для исследований на русском языке по заранее определённым критериям включения и исключения.

Результаты. В систематический обзор было включено 13 исследований. Средние прямые затраты на одного пациента с ЛАГ после верификации диагноза в месяц варьировали от 2023 до 9915 USD, медиана от 1141,5 до 8144 USD. Непрямые затраты оценивались только в 3 исследованиях: в Испании и США средние непрямые затраты составили 214 и 1226 USD на одного пациента в месяц, соответственно, в России медиана — 65 USD. Средние прямые затраты на одного пациента с ЛАГ до верификации диагноза в месяц составляли от 1017 до 9723 USD. Непрямые затраты до верификации диагноза оценивались только в 1 исследовании (медиана составила 102 USD на одного пациента в месяц). После верификации диагноза ЛАГ в целом наблюдалось увеличение затрат на терапию при снижении других прямых затрат.

Заключение. ЛАГ наносит обществу и системе здравоохранения большой социально-экономический ущерб. Снижение затрат, не связанных с лекарственной терапией, после верификации ЛАГ, может говорить не только о клинической эффективности ЛАГ-специфической терапии, но и ее потенциальной экономической эффективности при снижении ее стоимости.

- Субстратом развития реперфузионных аритмий является сложный электрически негомогенный субстрат, обуславливающий формирование множественных цепей re-entry.

- Частота развития жизнеугрожающих реперфузионных нарушений ритма колеблется от 2,8% до 4,7%.

- Ранняя реперфузия позволят спасти большее количество кардиомиоцитов от ишемического повреждения и способствует снижению электрической нестабильности миокарда.

Проблема ишемически-реперфузионного повреждения, в частности, реперфузионных аритмий, остается весьма неоднозначной для профессионального сообщества на протяжении многих лет. На сегодняшний день не сформирована единая точка зрения о клинической и прогностической значимости тахиаритмий в острый период инфаркта миокарда. Кроме того, данные о частоте развития реперфузионных аритмий и ассоциированной с ними летальности весьма противоречивы. В обзоре обобщены актуальные представления и результаты исследований, посвященных изучению клинической роли реперфузионных нарушений ритма. Обсуждается их патогенез, структура, а также влияние на долгосрочный прогноз больных. Подчеркивается необходимость изучения ишемически-реперфузионного повреждения в рамках фармакоинвазивной стратегии с применением современных тромболитических препаратов, что представляется особенно актуальным с учетом географических особенностей Российской Федерации.

- С ростом количества кардиохирургических вмешательств наблюдается интерес к выявлению особенностей протекания системного воспалительного ответа.

- Продолжает изучаться прогностическое значение нормального дооперационного уровня лейкоцитов среди кардиохирургических пациентов.

Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний неизбежно влечет увеличение количества проводимой ежегодно хирургической реваскуляризации миокарда. В связи с этим очевиден возрастающий риск послеоперационных осложнений. Целью работы явился анализ доступных литературных источников относительно изучения системного воспалительного ответа (СВО) при сердечно-сосудистых заболеваниях с акцентом на коронарное шунтирование (КШ). Исследование механизмов СВО после кардиохирургических операций позволило предпринять попытки подавления активности цитокинового шторма. Основная значимость лейкоцитов в запуске СВО послужила причиной изучения прогностического значения уровня лейкоцитов, как в послеоперационном, так и в дооперационном периоде. В статье отражены данные касательно роли гематологических маркеров и индексов. Кроме того, представлены результаты исследований о значении нормального высокого уровня лейкоцитов в дооперационном периоде, поскольку в такой группе лиц, перенесших КШ, отмечался негативный прогноз. Оставаясь широкодоступным и недорогим методом, оценка лейкоцитарной формулы, а также рассчитываемые гематологические индексы, приобретают предиктивное значение послеоперационных осложнений и исходов.

ISSN 2618-7620 (Online)