ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является методом выбора при многососудистом поражении коронарного бассейна.

- Клинический эффект операции достигается не только вследствие создания обходного анастомоза, но и благодаря развитию коллатерального кровообращения, за счет высвобождения факторов, обладающих ангиогенными свойствами.

- Изучение фармакологических субстанций, способных стимулировать процесс ангиогенеза при проведении АКШ представляет значительный научно-практический интерес в части улучшения результатов операций.

- Применение представителя пиримидинов 5- оксиметилурацила в периоперационном периоде АКШ приводит к достоверному увеличению в периферической крови ангиогенных факторов роста: сосудистый эндотелиальный фактор роста А, инсулиноподобный фактор роста 1 и основной фактор роста фибробластов.

Цель. Оценить влияние препарата 5-оксиметилурацил на динамику ангиогенных факторов роста в периоперационном периоде хирургической реваскуляризации миокарда.

Материал и методы. В проспектовое рандомизированное одноцентровое исследование включены две группы пациентов: 25 пациентов основной группы в периоперационном периоде аортокоронарного шунтирования (за 5 дней до и в течение 14 дней после операции) в дополнение к стандартной терапии получали препарат 5-оксиметилурацил (в дозе 500 мг 3 раза/сут.), 25 пациентов контрольной группы — стандартную терапию. Группы были сопоставимые по полу, возрасту, основным клинико-функциональным характеристикам и особенностям хирургического вмешательства. У пациентов методом иммуноферментного анализа исследовали количественные показатели факторов роста ангиогенеза в периферической крови, забранной за 5 дней до и через 14 дней после операции: человеческий васкулоэндотелиальный фактор роста А (VEGF-A), фактор роста гепатоцитов человека (hHGF), инсулин-подобный фактор роста 1 (IGF-1) и человеческий фактор роста фибробластов, основная форма (FGF basic, FGFb).

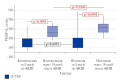

Результаты. В основной группе пациентов на фоне приема 5-оксиметилурацила наблюдалось статистически значимое увеличение концентрации в периферической крови следующих факторов роста по сравнению с контрольной группой: VEGF-A на 26,90% (р=0,0246), IGF-1 на 44,89% (р=0,0011), FGFb на 60,0% (р=0,0006). Концентрация hHGF также оказалась выше на 19,90%, однако не достигла уровня статистической значимости (р=0,2836).

Заключение. Применение представителя пиримидинов 5-оксиметилурацила в периоперационном периоде хирургической реваскуляризации миокарда приводит к достоверному увеличению в периферической крови таких ангиогенных факторов роста, как сосудистый эндотелиальный фактор роста А, инсулиноподобный фактор роста 1 и основной фактор роста фибробластов.

- Для определения распространенности синдрома профессионального выгорания среди практикующих на территории Российской Федерации кардиологов проведено поперечное исследование методом анонимного онлайн анкетирование с применением опросника MBI в русскоязычной адаптации.

- Анкету заполнили 452 кардиолога из учреждений различной формы собственности.

- Установлено, что >50% кардиологов имеют высокую степень эмоционального истощения и деперсонализации.

- Выявление симптомов выгорания высокой степени ассоциировано с желанием сменить работу.

Синдром эмоционального выгорания среди медицинского персонала — широко освещаемая проблема в мире, т.к. он приводит к плохому самочувствию медицинских работников, влияет на удовлетворенность пациентов медицинской помощью и на систему здравоохранения в целом. При этом существующие меры профилактики могут улучшить самочувствие работника.

Цель. Изучить распространенность синдрома профессионального выгорания среди практикующих кардиологов на территории Российской Федерации (РФ).

Материал и методы. Выполнено поперечное исследование методом анонимного онлайн анкетирования врачей кардиологов. Критерием включения являлась текущая практическая деятельность на территории РФ. В исследовании приняли участие 452 кардиолога из 8 федеральных округов, преимущественно женщины (n=377, 83,4%), 48,2% всех кардиологов работали в стационаре. Профессиональное выгорание оценивали при помощи опросника MBI (Maslach Burnout Inventory) в русскоязычной адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой для медицинских работников. Проводили расчет баллов по трем субшкалам — эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений, максимальная сумма баллов для субшкал составила 54, 30 и 48, соответственно. Cубшкала "редукция личных достижений" является обратной, чем больше число баллов, тем меньше выраженность симптома. Дополнительно учитывали демографические параметры, условия работы, желание сменить место работы и сферу деятельности. Для установления ассоциаций выгорания с факторами использовали регрессионный анализ.

Результаты. Медиана количества баллов по субшкале "эмоциональное истощение" составила 29,5 (23,0; 35,0) баллов, по субшкале "деперсонализация" — 12,0 (8,0; 16,0) и "редукция личных достижений" — 32,0 (28,0; 37,0). Мужчины характеризовались более высокими значениями баллов по субшкале "деперсонализация", чем женщины: 15,0 (10,0; 18,0) vs 11,0 (8,0; 15,0), р=0,001. Высокие степени эмоционального истощения и деперсонализации (выгорание) выявлены у 235 (52%) кардиологов, все три симптома одновременно (крайняя степень выгорания) — у 132 (29,2%) врачей. Не отмечено симптомов выгорания у 84 (18,6%) кардиологов. Высокая степень выгорания ассоциировалась с желанием сменить работу (р<0,001).

Заключение. Выявлена высокая распространенность синдрома профессионального выгорания среди практикующих кардиологов в РФ, что, в свою очередь, ассоциировано с желанием сменить работу или профессию.

Цель. Выявление и изучение характера нарушений дыхания во сне (НДС) в когорте больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) со сниженной и умеренно сниженной фракцией выброса (ФВ), госпитализированных в стационар, а также уточнение связи между типом НДС, этиологией и степенью тяжести ХСН.

Материал и методы. В исследование были включены 117 пациентов с ХСН со сниженной и умеренно сниженной ФВ, госпитализированные в НМИЦ ТПМ с 2019 по 2021гг. Всем пациентам выполнялось физикальное, лабораторное и инструментальное обследование, в т.ч. кардиореспираторное мониторирование сна. Пациенты были разделены на 3 группы в соответствии с типом и тяжестью НДС: без НДС или с легкой степенью НДС, преимущественно с обструктивным апноэ сна (ОАС) и преимущественно с центральным апноэ сна (ЦАС). Между этими группами были сопоставлены тяжесть НДС и клинические данные.

Результаты. Всего у 5 пациентов (4,27%) не были зарегистрированы какие-либо НДС, у 47 (40,17%) диагностировано ЦАС, а у 65 человек (55,56%) — ОАС разной степени тяжести. Доли пациентов с умеренной и тяжелой формами ЦАС и ОАС отличались незначительно и составили, соответственно, 35,9% (42 пациента) и 44,4% (52 пациента). Среди причин ХСН наибольшую долю во всех трех группах составила ишемическая болезнь сердца (41,88% от общего числа), неишемическая кардиомиопатия (26,5%), аритмогенная кардиомиопатия (15,38%) и другие причины (16,24%) (гипертоническая болезнь, миокардит, пороки сердца). Установлено, что сниженная ФВ <40%, конечный диастолический объем >210 мл и количество желудочковой эктопии (>300 экстрасистол/сут.) были ассоциированы с наличием ЦАС, а индекс массы тела >30 кг/м2 традиционно был ассоциирован с ОАС.

Заключение. Более чем у половины пациентов с ХСН с низкой и умеренно сниженной ФВ выявляются НДС. Сниженная ФВ левого желудочка и желудочковая эктопическая активность ассоциирована с ЦАС, а увеличение индекса массы тела — с ОАС. Знание факторов риска, ассоциированных с НДС, может улучшить фенотипирование пациентов для индивидуализации терапии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

- Эхинококкоз сердца встречается редко (0,5-2%). Эхинококковые кисты сердца имеют медленный рост и неспецифичны. Локализация кисты определяет симптоматику.

- Наиболее серьезными осложнения эхинококкоза сердца являются: прорыв кисты в перикард с развитием тампонады и анафилактоидная реакция.

- Случай наглядно отражает необходимость комплексного диагностического подхода в верификации.

Эхинококкоз относится к хроническим заболеваниям, обусловленным поражением органов и тканей человека личинками ленточного гельминта отряда циклофиллид (Cyclophyllidea) эхинококка. Эхинококковые кисты увеличиваются в размерах медленно и часто являются бессимптомными, а симптомы эхинококкоза сердца — неспецифичны, что в свою очередь может затруднить диагностику. Ранняя диагностика и хирургическое лечение этого заболевания имеет решающее значение для предотвращения грозных осложнений. Учитывая то, что сердце поражается крайне редко, мы хотим продемонстрировать успешное хирургическое лечение этого грозного заболевания.

МНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ

Инфильтративные заболевания сердца — группа заболеваний, характеризующаяся отложением аномальных веществ в ткани сердца, что приводит к утолщению стенок или расширению камер сердца с вторичным уменьшением толщины стенки и развитию диастолической, реже — систолической, дисфункции желудочка(ов). Чаще всего это прогрессирующие заболевания, которые при отсутствии адекватной терапии имеют неблагоприятный прогноз. Клинические проявления инфильтративных заболеваний сердца вариабельны, что часто приводит к диагностическим затруднениям и ошибкам. Для подтверждения или уточнения диагноза в большинстве случаев необходимы специфические лабораторные и морфологические исследования. Своевременная диагностика имеет решающее значение для начала терапии и улучшения прогноза пациентов. В данной статье предоставлены характерные признаки и симптомы, так называемые "красные флаги" или "ключи диагностики", позволяющие заподозрить инфильтративные заболевания сердца, диагностировать их на ранних этапах и начать жизнеспасающую терапию.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Цель. Оценить данные литературы об эффективности применения омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в профилактике послеоперационной фибрилляции предсердий (ПОФП) при проведении планового кардиохирургического вмешательства, включая коронарное шунтирование на работающем сердце или в условиях искусственного кровообращения и/или протезирование и/или пластику клапанов сердца.

Материал и методы. Поиск исследований осуществлялся с помощью базы данных PubMed и Google Scholar с 2005г по 31.01.2022г. Из первоначально идентифицированных результатов поиска проведен анализ 19 статей. Дизайн статей соответствовал рандомизированным клиническим исследованиям. В качестве интервенционного воздействия были выбраны омега-3 ПНЖК. Исследования должны были включать в качестве конечной точки оценку новых случаев ПОФП в раннем периоде после открытой операции на сердце.

Результаты. В метаанализ было включено 15 исследований, насчитывающих 3980 пациентов, из них принимающих омега-3 ПНЖК 1992 (50,0%) больных. ПОФП возникла у 587 (29,5%) пациентов на омега-3 ПНЖК и 679 (34,2%) пациентов на стандартной терапии (отношение рисков 0,8, 0,68-0,93, р=0,004). Отмечается разброс размера эффектов для пациентов с ПОФП в представленных рандомизированных клинических исследований относительно оси центральной тенденции и неоднородность исследований при немалом количестве включенных пациентов (I2=51%, р=0,01).

Заключение. Проведенный нами систематический обзор и метаанализ показали эффективность применения омега-3 ПНЖК в профилактике ПОФП при проведении открытой операции на сердце.

- Фракционный резерв кровотока (ФРК)-ориентированный подход к чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ) по сравнению с ЧКВ под контролем исключительно ангиографии ассоциирован со снижением риска смерти от всех причин и инфаркта миокарда.

- Стратегия ЧКВ под контролем моментального резерва кровотока не уступает стратегии реваскуляризации под контролем ФРК в отношении частоты развития серьезных неблагоприятных кардиоваскулярных событий.

Цель. Настоящее исследование направлено на проведение систематического обзора и метаанализа для сравнения клинических исходов у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с использованием традиционной коронарной ангиографии (КАГ) или ЧКВ под контролем с фракционного резерва кровотока (ФРК). Кроме того, сравнивались результаты ЧКВ под контролем ФРК и ЧКВ под контролем моментального резерва кровотока (мРК).

Материал и методы. Был проведен поиск в базах данных PubMed, Google Scholar исследований, в которых сравнивались клинические исходы у пациентов с ИБС, перенесших ЧКВ под контролем КАГ или ЧКВ под контролем с ФРК/мРК. Результаты анализа дихотомических данных были представлены в виде отношения шансов (ОШ) с указанием 95% доверительного интервала (ДИ). Значения скорректированного отношения рисков (ОР) из исследований с аналогичными критериями оценки были объединены для метаанализа.

Результаты. Для этого систематического обзора и метаанализа было отобрано 6 рандомизированных клинических исследований (РКИ) из 184 публикаций. Всего в анализ из РКИ были включены 2193 пациента (средний возраст 64,2 года, средний срок наблюдения 28,0 мес.). Анализ РКИ показал, что ЧКВ под контролем ангиографии и ЧКВ под контролем ФРК не имеют существенной разницы в частоте серьезных неблагоприятных сердечных событий (MACE) (ОШ: 0,78; 95% ДИ: 0,61-1,00; р=0,05; I2=0%), смерти от всех причин (ОШ: 0,86; 95% ДИ: 0,51-1,44; р=0,57; I2=0%) или незапланированной реваскуляризации (ОШ: 0,69; 95% ДИ: 0,46-1,04; р=0,08; I2=0%). Однако ЧКВ под контролем ФРК было ассоциировано со снижением риска последующего инфаркта миокарда (ИМ) по сравнению с ЧКВ под контролем ангиографии (ОШ: 0,70; 95% ДИ: 0,50-0,99; р=0,04; I2=0%). В дополнение к результатам предыдущих РКИ мы провели метаанализ 3 обсервационных исследований. В общей сложности группа ЧКВ под контролем КАГ включала 165012 пациентов, а группа под контролем ФРК включала 11450 пациентов. Метаанализ показал, ЧКВ под контролем ФРК была ассоциирована со снижением риска смертности от всех причин (ОР: 0,74; 95% ДИ: 0,63-0,87; р=0,0003) и ИМ (ОР: 0,75; 95% ДИ: 0,61-0,94; р=0,01). Кроме того, не было обнаружено существенной разницы между ЧКВ под контролем мРК и ФРК в отношении частоты развития MACE (ОШ: 0,97; 95% ДИ: 0,76-1,23; p=0,81), смерти от всех причин (ОШ: 0,66; 95% ДИ: 0,40-1,10; р=0,11), ИМ (ОШ: 0,83; 95% ДИ: 0,56-1,24; р=0,37) или незапланированной повторной реваскуляризации миокарда (ОШ: 1,16; 95% ДИ: 0,85-1,58; р=0,34).

Заключение. ЧКВ под контролем ФРК ассоциировано со снижением риска смерти от всех причин и последующего ИМ по сравнению с ЧКВ под контролем только КАГ. В то же время стратегия ЧКВ под контролем мРК не уступает стратегии реваскуляризации под контролем ФРК в отношении частоты серьезных неблагоприятных сердечных событий.

- Представлены современные маркеры прогноза больных с легочной гипертензией, ассоциированной с заболеваниями левых отделов сердца, основанные на параметрах структурно-функционального состояния правого желудочка, гемодинамических и функциональных характеристиках, показателей комплексной оценки функции дыхания, биомаркеров крови, которые потенциально могут быть использованы в клинической практике.

- Продемонстрирован анализ результатов пилотных и рандомизированных исследований, посвященных оценке эффективности и безопасности препаратов ЛАГ-специфической терапии для пациентов с легочной гипертензией на фоне патологии левых отделов сердца.

Пациенты с легочной гипертензией (ЛГ), ассоциированной с заболеваниями левых отделов сердца, обычно характеризуются сложным коморбидным статусом и посткапиллярным компонентом ЛГ. Присутствие и идентификация комбинированного пост-/прекапиллярного компонента ЛГ у когорты пациентов с заболеванием левых отделов сердца отражается в виде более выраженных структурно-функциональных нарушений правого желудочка, обусловленных более высоким легочным сосудистым сопротивлением, что, в свою очередь, отражается в виде нарушения толерантности к физическим нагрузкам и наличием фенотипа ЛГ, схожего с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ). Обнаружение комбинированного компонента ЛГ имеет решающее значение, поскольку это может влиять на прогноз и принципы лечения пациентов. В обзоре представлены современные маркеры прогноза больных ЛГ, ассоциированной с патологией левых отделов сердца, которые могут быть использованы в клинической практике. Проанализированы результаты рандомизированных клинических исследований и пилотных работ, посвященных расширению терапевтических возможностей лечения пациентов ЛГ группы 2 с использованием в т.ч. препаратов ЛАГ-специфической терапии. Обсуждены перспективы лечения данной когорты пациентов.

- Продемонстрирована возможность применения нового показателя для оценки функции левого желудочка — индекс глобальной функции для оценки прогноза различных сердечнососудистых заболеваний.

Индекс глобальной функции (ИГФ) левого желудочка (ЛЖ) — новый показатель для оценки функции ЛЖ, учитывающий основные компоненты ремоделирования сердца, полученный с помощью магнитно-резонансной томографии и эхокардиографии. Проанализированы работы с оценкой нормальных значений ИГФ ЛЖ. В обзоре приводятся данные о диагностической и прогностической эффективности ИГФ ЛЖ при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, кардиомиопатии и амилоидоз. Также представлены примеры расчета ИГФ ЛЖ у пациентов в норме и при перечисленных патологиях.

- Кардиогенный шок остается лидирующей причиной смертности несмотря на прогресс в терапии.

- Обзор наталкивает на мысль о создании регистра пациентов с кардиогенным шоком на территории РФ с целью дальнейшей оптимизации протоколов лечения.

Кардиогенный шок является ведущей причиной смертности среди пациентов с острым коронарным синдромом, для данной патологии характерны высокие показатели внутрибольничной и годовой летальности. В отечественной литературе данные по распространенности, диагностике и лечению пациентов с кардиогенным шоком ограничены, поэтому основной целью данной публикации является повышение информированности специалистов о современных подходах к диагностике и лечению этого состояния. В данном обзоре подробно рассматриваются основные причины развития кардиогенного шока, аспекты патофизиологии, современная классификация, диагностика и алгоритмы медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентов с истинным кардиогенным шоком.

ISSN 2618-7620 (Online)