Перейти к:

Долгосрочная эффективность ренальной денервации у больных резистентной артериальной гипертензией: результаты 5 лет наблюдения

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6243

EDN: TTDZKG

Аннотация

Цель. Оценить долгосрочную эффективность ренальной денервации (РДН) в отношении снижения артериального давления (АД) и кардио- и нефропротекции у пациентов с резистентной артериальной гипертензией по данным пяти лет наблюдения.

Материал и методы. Обследованы 53 пациента, завершившие пятилетний период наблюдения после РДН (средний возраст 56,3±9,2 лет, 23 мужчины (43%), средний уровень среднесуточного АД (АД-24) — 168/94 мм рт.ст.). Проводили измерение офисного и среднесуточного АД, массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по данным эхокардиографии; функцию почек определяли по данным измерения расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) (CKD-EPI), объёма суточной мочи, суточной экскреции белка и альбумина с мочой, суточного K- и Na-уреза. Первичной конечной точкой эффективности РДН считали снижение систолического АД (САД)-24; вторичными конечными точками были: достижение целевого уровня АД, доля "ответчиков" (лиц со снижением среднесуточного систолического артериального давления (САД-24) на 5 мм рт.ст. и более), уменьшение ММЛЖ, замедление темпов снижения рСКФ (изменение рСКФ <3 мл/мин/1,73 м2 в год).

Результаты. Через 5 лет после РДН в среднем по группе было зарегистрировано значимое САД-24 (p=0,01). Целевое значение клинического систолического АД достигли 15 пациентов (28,3%). Доля "ответчиков" составила 28 человек (52,8%).

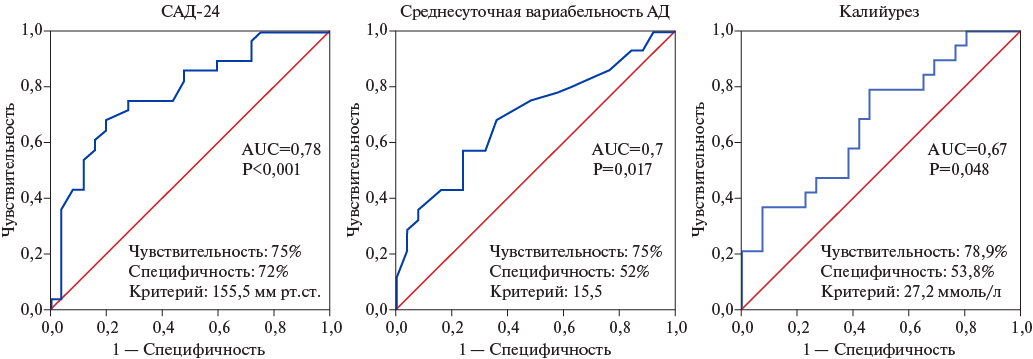

По данным эхокардиографии было отмечено значимое снижение толщины межжелудочковой перегородки (p=0,01) в отсутствии существенного уменьшения ММЛЖ (p=0,2). Ежегодные темпы снижения рСКФ составили 2,56 мл/мин/1,73 м2. Документировано увеличение суточного диуреза (p=0,02) и экскреции натрия (p=0,01). Степень снижения САД-24 имела прямую количественную взаимосвязь с увеличением суточного натрийуреза (r=-0,63; p=0,017). Согласно ROC-анализу предикторами "ответа" на РДН были исходный уровень САД-24 (>155,5 мм рт.ст.), вариабельность САД-24 (>5,5 мм рт.ст.) и уровень калийуреза (>27,2 ммоль/л).

Заключение. РДН у больных резистентной артериальной гипертензией сопровождается устойчивым в течение 5 лет антигипертензивным эффектом без ускорения темпов ухудшения функции почек, а также положительными структурными изменениями миокарда в виде уменьшения толщины межжелудочковой перегородки. Одним из патофизиологических механизмов снижения АД может быть увеличение натрийуреза, а его предикторами служат исходные уровни САД-24, его вариабельности и суточного калийуреза.

Для цитирования:

Хунхинова С.А., Зюбанова И.В., Личикаки В.А., Манукян М.А., Попова А.А., Кульчимаева Н.Б., Рябова Т.Р., Гергерт Е.С., Баев А.Е., Пекарский С.Е., Мордовин В.Ф., Фальковская А.Ю. Долгосрочная эффективность ренальной денервации у больных резистентной артериальной гипертензией: результаты 5 лет наблюдения. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6243. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6243. EDN: TTDZKG

For citation:

Khunkhinova S.A., Zyubanova I.V., Lichikaki V.A., Manukyan M.A., Popova A.A., Kulchimaeva N.B., Ryabova T.R., Gergert E.S., Baev A.E., Pekarsky S.E., Mordovin V.F., Falkovskaya A.Yu. Long-term effectiveness of renal denervation in patients with resistant hypertension: results of 5-year follow-up. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6243. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6243. EDN: TTDZKG

Артериальная гипертензия (АГ) служит причиной смерти ~25 тыс. человек ежедневно и >10,5 млн человек в год [1]. Риск развития осложнений АГ напрямую взаимосвязан с уровнем артериального давления (АД) [2] и, несмотря на назначение различных схем комбинированной медикаментозной терапии АГ, большинство пациентов не достигает целевых значений. Лечение и профилактика АГ особенно актуальны в контексте стареющего населения, поскольку из-за глобального увеличения продолжительности жизни предполагается, что данная проблема будет являться основной причиной смертности [3]. Согласно результатам Всероссийского скрининга АГ 2023 только 28,9% участников достигали снижения АД <130/80 мм рт.ст. на фоне терапии [4], что свидетельствует о необходимости поиска новых эффективных методов лечения. Одной из причин недостижения целевого уровня АД служит повышение тонуса симпатической нервной системы, что обосновывает целесообразность воздействия на этот патофизиологический механизм АГ. К числу процедур с доказанным симпатолическим эффектом относится ренальная денервация (РДН), обусловленная деструкцией симпатических нервных сплетений, в адвентиции почечных артерий. Предыдущие исследования подтвердили эффективность и безопасность РДН у широкого круга пациентов с АГ, включая резистентную АГ (РАГ) [5], что позволило европейским экспертам в 2023г отнести эту процедуру к числу рекомендованных для лечения АГ.

В 2024г процедура была включена в российские и европейские рекомендации по лечению АГ с классом IIб [6][7]. Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что имеется недостаток долгосрочных данных, охватывающих период свыше трёх лет. Сведения о них носят противоречивый характер и в большинстве основаны на данных клинического, а не среднесуточного АД, которое более тесно связано с кардиоваскулярным прогнозом. Вместе с тем для оценки экономической целесообразности этой дорогостоящей процедуры с целью её более широкого применения необходимо изучение отдалённых результатов вмешательства. Ранее было установлено наличие органопротективных эффектов РДН, однако длительных наблюдений по-прежнему мало [8][9]. В основу нашего исследования была положена гипотеза о том, что РДН обладает выраженным и длительно сохраняющимся антигипертензивным и органопротективным действием. Клиническая значимость антигипертензивной эффективности РДН подтверждается тем, что в ходе метаанализа данных на уровне отдельных пациентов, включая данные 344716 участников из 48 рандомизированных исследований антигипертензивных средств, снижение среднесуточного систолического АД (САД-24) на 5 мм рт.ст. уменьшало риск основных нежелательных сердечно-сосудистых событий на 10%, независимо от предыдущих диагнозов сердечно-сосудистых заболеваний [10].

Целью работы стала оценка долгосрочной эффективности РДН в отношении снижения АД и кардио- и нефропротекции у пациентов с РАГ по данным 5 лет наблюдения.

Материал и методы

Проанализированы данные интервенционного проспективного 5-летнего наблюдения за 53 больными РАГ после РДН. Исследование выполняли в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации, зарегистрировано на сайте ClinicalTrials.gov (NCT02667912 и NCT01499810), одобрено локальным Этическим комитетом. Перед включением в исследование каждый пациент подписал форму информированного согласия. Набор материала — с января 2010г по декабрь 2018г.

Исследуемую популяцию составили 53 пациента с РАГ (23 мужчины (43%)) в возрасте от 40 до 80 лет. Критериями РАГ считали отсутствие контроля АД, несмотря на приём трёх и более антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в максимальных или максимально переносимых дозах. Критериями невключения были: симптоматическая АГ, псевдорезистентность (за исключением синдрома обструктивного апноэ во сне), малый диаметр почечной артерии либо её распространённое атеросклеротическое поражение, хроническая болезнь почек 4-5 стадии, высокий риск осложнений вмешательства вследствие тяжёлых сопутствующих заболеваний или состояний. Каждый пациент получал индивидуально подобранную схему антигипертензивных препаратов в количестве трёх и более в максимально переносимых дозах, включавшую диуретик. Приверженность к лечению оценивали со слов пациента.

Процедуру РДН проводили в рентгеноперационной методом эндоваскулярной билатеральной радиочастотной аблации симпатических сплетений почечных артерий с использованием аблационных катетеров: 1) MarinR5F (n=7); 2) Symplicity Fleх4F (n=34); 3) Symplicity Spyral (n=7) и Vessix Reduce (n=5). Радиочастотные аппликации, наряду с основными ветвями, также охватывали дистальные разветвления почечных артерий. В случаях, когда выполнение этого воздействия было технически затруднено, дополнительно применяли минимум две аппликации в дистальном сегменте общего артериального ствола почек. Сопоставимость размеров активных электродов и однотипность физического воздействия (сходные параметры частоты и мощности подаваемого напряжения) позволили нам рассчитывать на корректность обобщения результатов для этих устройств.

Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1, из которой следует, что больные имели сбалансированный половой состав. У подавляющего большинства больных имело место ожирение. Сахарным диабетом 2 типа и изолированной систолической АГ (иСАГ), являющейся преобладающим фенотипом АГ у пожилых [11][12], страдали около трети пациентов.

Всем больным исходно и через 5 лет наблюдения проводили обследования согласно стандартам медицинской помощи, измерение офисного и среднесуточного АД (АД-24) (систолического/диастолического). Эхокардиографическое исследование (двухмерная- и допплерэхокардиография) выполняли на ультразвуковой системе экспертного класса iЕ33 (Philips, США) в соответствии со стандартным протоколом. Лабораторные тесты для оценки функции почек включали измерение скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), рассчитанной по формуле CKD-EPI по уровню креатинина; объёма суточной мочи; суточной экскреции белка и альбумина с мочой, суточного калий- и натрийуреза.

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили системой полностью автоматического измерения давления АВРМ-04 (Meditech, Венгрия), основанной на осциллометрическом методе. Интервалы измерений в дневное время составили 15 мин, в ночное время — 30 мин. В исследование включали протоколы СМАД, включающие >80% успешных измерений.

Первичной конечной точкой эффективности РДН считали снижение уровня САД-24; вторичными конечными точками были: достижение целевого уровня АД, доля "ответчиков" (лиц со снижением САД-24 на ≥5 мм рт.ст.), уменьшение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), замедление темпов снижения рСКФ (изменение рСКФ <3 мл/мин/1,73 м2 в год).

Статистическую обработку производили в программе STATISTICA 10.0. Гипотезу о гауссовом распределении проверяли критерием Шапиро-Уилка. Результаты, соответствующие нормальному распределению, представляли в виде среднего±среднеквадратичного отклонения (M±SD), а сравнение данных в таких выборках — с помощью t-критерия Стьюдента, для измерения величины эффекта использовали 95% доверительные интервалы (M [ 95% ДИ]). При распределении, отличающемся от нормального, — в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей Me (Q1; Q3), для определения достоверности межгрупповых различий использовался тест Манна-Уитни, для оценки динамики показателей — тест Уилкоксона. При анализе качественных данных применяли анализ таблиц сопряжённости (хи-квадрат Пирсона). Оценка корреляционных связей осуществлялась с использованием параметрического корреляционного коэффициента Пирсона и непараметрического коэффициента Спирмена. Для определения диагностической ценности прогностической модели использовалась ROC-кривая с последующим определением площади под ней. Различия величин оценивались как значимые при p<0,05.

Результаты

Данных за отдалённые осложнения процедуры по результатам общеклинического обследования, включавшего допплерографическое исследование почечных артерий, ни у одного из 53 пациентов получено не было.

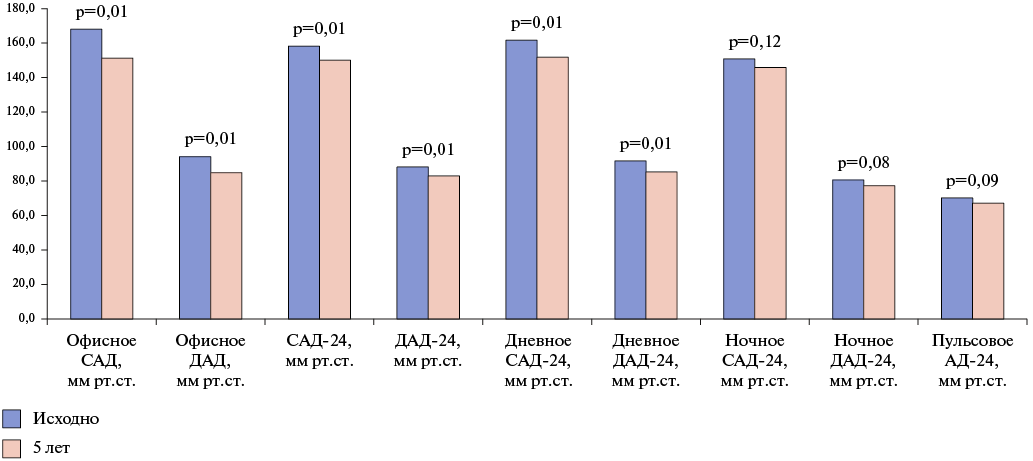

Через 5 лет после РДН в среднем по группе отмечено достижение первичной конечной точки в виде снижения САД-24 на 7,98 [ 2,36-13,61] мм рт.ст. (p=0,01) в отсутствии значимого изменения количества принимаемых пациентами антигипертензивных препаратов (исходно 4,1±1,2, через 5 лет: 4,1±0,9 (р>0,05)). Динамика остальных показателей СМАД и клинического АД отражена на рисунке 1. Кроме того, отмечено незначимое уменьшение вариабельности САД-24 с 17,9±5,2 до 16,1±5,3 мм рт.ст. (p=0,07).

При анализе вторичных конечных точек установлено, что целевой уровень клинического систолического АД был достигнут у 15 (28,3%) пациентов.

По данным эхокардиографии отмечено значимое снижение толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) на 0,66 мм [ 0,19-1,14] (p=0,01) в отсутствии существенного уменьшения ММЛЖ (p=0,2).

При анализе функции почек документировано снижение рСКФ за 5 лет наблюдения на 12,83 мл/мин/1,73 м2 [ 8,45-17,21] (p=0,01), с темпом её ежегодного снижения в 2,56 мл/мин/1,73 м2/год. Статистически значимых половых отличий в динамике ММЛЖ и рСКФ не выявлено. Средние показатели суточной экскреции белка и суточной экскреции альбумина остались на прежнем уровне (p=0,15 и p=0,3, соответственно).

Выявлено увеличение суточного диуреза на 265,54 мл [ 45,35-485,72] (p=0,02) и натрийуреза на 41,38 ммоль/сут. [ 11,0-71,75] (p=0,01).

По результатам корреляционного анализа выраженность снижения САД-24 имела прямую взаимосвязь с увеличением суточного натрийуреза (r=-0,63; p=0,017).

Доля "ответчиков" через 5 лет составила 52,8% (n=28). От группы "неответчиков" их отличали исходно более высокий уровень САД-24 (164,62±15,66 мм рт.ст./150,91±13,37 мм рт.ст., р=0,01), пульсового АД-24 (74,65±15 мм рт.ст./64,85±14,69 мм рт.ст., р=0,03), а также вариабельности АД (19,47±5,37/16,1±4,39, р=0,02). Кроме того, у "ответчиков" имели место более высокие значения калийуреза (42,24±17,34/31,93±14,65 ммоль/сут., р=0,04).

Предикторное значение исходных уровней САД-24 (>155,5 мм рт.ст.) и его вариабельности (>15,5 мм рт.ст.), а также калийуреза (>27,2 ммоль/л) подтверждено результатами ROC-анализа на рисунке 2.

При анализе изменений со стороны органов-мишеней установлено, что у "ответчиков" имела место более выраженная динамика снижения МЖП (1,15±1,32 мм vs 0,12±1,98 мм, р=0,03). Доли больных с иСАГ, сахарным диабетом 2 типа, абдоминальным ожирением в группах "ответчиков" и "неответчиков" были сопоставимы. Различий по полу, частоте использования различных катетеров и методик вмешательства (дистальной, стандартной методики РДН) между группами также не выявлено.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

|

Показатель |

Пациенты (n=53) |

|

Возраст, лет (M±SD) |

56,3±9,2 |

|

Мужской пол, n (%) |

23 (43,4) |

|

Ожирение, n (%) |

43 (81,1) |

|

Сахарный диабет 2 типа, n (%) |

21 (39,6) |

|

ИБС, n (%) |

21 (39,6) |

|

ХБП С3, n (%) |

8 (15,1) |

|

Изолированная систолическая АГ (иСАГ), n (%) |

15 (28,3) |

|

Известная продолжительность АГ, лет (M±SD) |

23,1±11,1 |

|

Офисное САД, мм рт.ст. (M±SD) |

168±19,3 |

|

Офисное ДАД, мм рт.ст. (M±SD) |

94,1±15,8 |

|

САД-24, мм рт.ст. (M±SD) |

158,2±16,1 |

|

ДАД-24, мм рт.ст. (M±SD) |

88,1±13,8 |

|

Количество антигипертензивных препаратов (M±SD) |

4,1±1,2 |

|

ИМТ, кг/м2 (M±SD) |

34,1±5,0 |

|

рСКФ, мл/мин/1,73 м2 (M±SD) |

79,7±17,0 |

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ДАД — диастолическое артериальное давление, ДАД-24 — суточное мониторирование диастолического артериального давления, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМТ — индекс массы тела, рСКФ — скорость клубочковой фильтрации, САД — систолическое артериальное давление, САД-24 — среднесуточное систолическое артериальное давление, ХБП — хроническая болезнь почек.

Рис. 1. Динамика АД после РДН (М±SD).

Сокращения: ДАД — диастолическое артериальное давление, ДАД-24 — среднесуточное диастолическое артериальное давление, САД — систолическое артериальное давление, САД-24 — среднесуточное систолическое артериальное давление.

Рис. 2. ROC-кривые, характеризующие зависимость "ответа" на РДН от уровней САД-24, среднесуточной вариабельности АД, калийуреза.

Сокращения: АД — артериальное давление, САД-24 — среднесуточное систолическое артериальное давление.

Обсуждение

Ценность нашего исследования заключается в получении новых данных, касающихся долгосрочной эффективности РДН через 5 лет после вмешательства, подтверждённой результатами СМАД, и выявлении предикторов этой эффективности.

На сегодняшний день не существует единого определения ответа на лечение РДН. При определении "ответчиков" мы руководствовались консенсусным документом [13], согласно которому одним из вариантов ответа на РДН принято снижение САД-24 на ≥5 мм рт.ст. через 5 лет по сравнению с исходным уровнем.

Наши данные об устойчивости антигипертензивного ответа согласуются с данными крупного регистрового исследования SYMPLICITY (n=2026), согласно которому эффективность РДН для снижения АД у пациентов с АГ сохраняется, по крайней мере, до трёх лет с тенденцией к непрерывному снижению АД с течением времени [14]. Использование многоконтактных катетеров в РДН обеспечивает более обширное и продолжительное воздействие, улучшая эффективность процедуры и поддерживая высокий уровень безопасности [15]. Хотя почечная симпатическая реиннервация является теоретической проблемой, восстановленные нервы по данным большинства исследований не приобретают нормальной функции. Количество принимаемых лекарств оставалось без существенных изменений и поэтому не может объяснить устойчивое снижение АД.

Следует отметить, что процедура РДН показала благоприятный профиль безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Функция почек, оцениваемая по рСКФ, снизилась в пределах диапазона, ожидаемого для пациентов с АГ. По результатам нашего исследования темпы снижения функции почек составили 2,56 мл/мин/1,73 м2/год, что соответствует достижению одной из вторичных точек. По данным регистра SYMPLICITY и других крупных исследований этот показатель был аналогичным (-2,6 мл/мин/1,73 м2/год (диапазон от 0,9 до 5,8 мл/мин/1,73 м2/год)) [9]. Это существенно ниже, чем при естественном течении РАГ, при которой снижение рСКФ может превышать 10 мл/мин/1,73 м2/год. Таким образом, с помощью РДН возможно замедлить темпы ухудшения фильтрационной функции почек. Клиническая значимость данных результатов подтверждается тем, что пациенты с хронической болезнью почек С3 имеют значительно более высокий сердечно-сосудистый риск, включая инсульт, однако нефропротективные эффекты РДН в данной выборке больных нуждаются в дальнейшем изучении.

Метаанализ, включающий несколько наблюдательных исследований, показал, что РДН может приводить к регрессу гипертрофии левого желудочка [8]. Отсутствие снижения ММЛЖ в нашем исследовании может быть следствием малой обратимости гипертрофии левого желудочка у данных пациентов, поскольку с возрастом увеличение массы миокарда обусловлено не только гипертрофией кардиомиоцитов, но и развитием фиброза. Кроме того, сохранение повышенной жёсткости сосудистой стенки может ограничивать органопротективную эффективность вмешательства даже при нормализации АД. Это обусловлено сохранением пульсатильной нагрузки на органы-мишени и поддерживаемого этой нагрузкой системного иммуновоспалительного процесса. В данном контексте следует отметить, что значимого уменьшения пульсового АД в нашем исследовании отмечено не было.

Важным результатом нашего исследования стали данные об устойчивом в течение 5 лет увеличении натрийуреза, тесно связанным с реализацией антигипертензивного эффекта РДН. Согласно современным представлениям о патофизиологии АГ, основанным на фундаментальных исследованиях А. Гайтона, долгосрочное повышение АД без удержания почками жидкости и увеличения внутрисосудистого объёма невозможно. Таким образом, наши данные подтверждают концепцию о том, что восстановление прессорного натрийуреза имеет наибольшее значение для реализации антигипертензивного эффекта РДН.

Наши данные согласуются со сведениями о том, что предиктором эффективности РДН служит исходный уровень АД-24. Документированное нами отличие между ответчиками и неответчиками по уровню вариабельности САД-24 полностью соответствует современному представлению о вариабельности САД-24 как маркере симпатической гиперактивации. Однако пороговый уровень этого показателя, определяющий 5-летнюю эффективность РДН, определён впервые. При этом нами также впервые установлено, что дополнительным предиктором является уровень суточной экскреции калия с мочой, что может отражать влияние симпатической нервной системы на процессы калиевого гомеостаза, тесно вовлечённого в механизмы регуляции АД, в т.ч. через развитие вторичного гиперальдостеронизма.

Что касается клинических характеристик ответчиков на РДН, то наши результаты, аналогично данным глобального регистра SYMPLICITY [14], продемонстрировали сопоставимую эффективность у пациентов с иСАГ и без неё.

Ограничения исследования. Наше исследование ограничено малой выборкой, отсутствием группы sham-control, измерения концентрации препаратов в крови для исключения псевдорезистентности и оценкой приверженности к лечению по данным опроса. Однако к достоинствам исследования следует отметить большой операторский опыт центра в проведении РДН (185 процедур с 2010г), что имеет существенное значение для соответствия критериям специализированного экспертного центра.

Заключение

РДН у больных РАГ сопровождается устойчивым в течение 5 лет антигипертензивным эффектом без ускорения темпов ухудшения функции почек, а также положительными структурными изменениями миокарда левого желудочка в виде уменьшения толщины МЖП. Одним из патофизиологических механизмом снижения АД может быть увеличение натрийуреза, а его предикторами служат исходные уровни САД-24, его вариабельности и суточного калийуреза.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. Nat Rev Nephrol. 2020;16(4):223. doi:10.1038/s41581-019-0244-2.

2. Wang H, Song J, Liu Z, et al. Time in Target Range for Blood Pressure and Adverse Health Outcomes: A Systematic Review. Hypertension. 2024. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21553.

3. Цыганкова Д. П., Федорова Н.В., Кривошапова К.Е. и др. Социально-экономические факторы риска артериальной гипертензии у пожилых лиц. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(4):111-8. doi:10.29001/2073-8552-2020-35-4-111-118.

4. Ротарь О.П., Ильянова И.Н., Бояринова М.А. и др. Результаты Всероссийского скрининга артериальной гипертензии 2023. Российский кардиологический журнал. 2024;29(5):5931. doi:10.15829/1560-4071-2024-5931.

5. Араблинский Н.А., Фещенко Д. А., Шукуров Ф.Б. и др. Перспективные области применения ренальной денервации. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2S):5847. doi:10.15829/1728-8800-2024-5847.

6. Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. doi:10.15829/1728-8800-2024-6117.

7. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018. doi:10.1093/eurheartj/ehae161.

8. Xie L, Li Y, Luo S, Huang B. Impact of renal denervation on cardiac remodeling in resistant hypertension: A meta-analysis. Clin Cardiol. 2024;47(2): e24222. doi:10.1002/clc.24222.

9. Mahfoud F, Böhm M, Schmieder R, et al. Effects of renal denervation on kidney function and long-term outcomes: 3-year follow-up from the Global SYMPLICITY Registry. Eur Heart J. 2019;40(42):3474-82. doi:10.1093/eurheartj/ehz118.

10. Canoy D, Nazarzadeh M, Copland E, et al. How Much Lowering of Blood Pressure Is Required to Prevent Cardiovascular Disease in Patients With and Without Previous Cardiovascular Disease? Curr Cardiol Rep. 2022;24(7):851. doi:10.1007/s11886-022-01734-0.

11. Гапон Л.И. Артериальная гипертония и жесткость артериальной стенки в клинической практике: обзор литературы. Российский кардиологический журнал. 2024;29(5):5924. doi:10.15829/1560-4071-2024-5924.

12. Шугушев З.Х., Мелешкевич Т.А., Лукашова М.Е. и др. Симпатическая денервация почечных артерий: прошлое, настоящее, будущее. Российский кардиологический журнал. 2015;(12):114-8. doi:10.15829/1560-4071-2015-12-114-118.

13. Kandzari DE, Mahfoud F, Weber MA, et al. Clinical Trial Design Principles and Outcomes Definitions for Device-Based Therapies for Hypertension: A Consensus Document From the Hypertension Academic Research Consortium. Circulation. 2022;145(11):847-63. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057018.

14. Mahfoud F, Kandzari DE, Kario K, et al. Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. Lancet. 2022;399(10333):1401-10. doi:10.1016/S0140-6736(22)00455-X.

15. Ионов М.В., Емельянов И.В., Вахрушев А. Д. и др. Опыт применения многоконтактных катетерных систем для проведения радиочастотной симпатической денервации почечных артерий у пациентов с резистентной артериальной гипертензией: непосредственные результаты вмешательства. Российский кардиологический журнал. 2022;27(2):4794. doi:10.15829/1560-4071-2022-4794.

Об авторах

С. А. ХунхиноваРоссия

Хунхинова Симжит Андреевна — аспирант, м.н.с. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

И. В. Зюбанова

Россия

Зюбанова Ирина Владимировна — к.м.н., н.с. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

В. А. Личикаки

Россия

Личикаки Валерия Анатольевна — к.м.н., н.с. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

М. А. Манукян

Россия

Манукян Мушег Айкович — к.м.н., н.с. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

А. А. Попова

Россия

Попова Анастасия Анатольевна — аспирант отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Н. Б. Кульчимаева

Россия

Кульчимаева Наида Бекмурзаевна — студентка 5 курса.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Т. Р. Рябова

Россия

Рябова Тамара Ростиславовна — к.м.н., с.н.с. лаборатории ультразвуковых и функциональных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Е. С. Гергерт

Россия

Гергерт Егор Сергеевич — зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

А. Е. Баев

Россия

Баев Андрей Евгеньевич — к.м.н., зав. лаборатории рентгенэндоваскулярной хирургии.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

С. Е. Пекарский

Россия

Пекарский Станислав Евгеньевич — д.м.н., в.н.с. лаборатории рентгенэндоваскулярной хирургии.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

В. Ф. Мордовин

Россия

Мордовин Виктор Федорович — д.м.н., в.н.с. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

А. Ю. Фальковская

Россия

Фальковская Алла Юрьевна — д.м.н., зав. отделения артериальных гипертоний.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Исследование подтверждает долгосрочную эффективность ренальной денервации, показывая значимое снижение среднесуточного систолического артериального давления в течение 5 лет без ускорения темпов ухудшения функции почек, а также положительные структурные изменения миокарда левого желудочка.

- В работе впервые были установлены предикторы эффективности ренальной денервации, включая, помимо исходного уровня среднесуточного систолического артериального давления, его вариабельность и уровень калийуреза, что может помочь в индивидуализации отбора пациентов на эту дорогостоящую процедуру.

Рецензия

Для цитирования:

Хунхинова С.А., Зюбанова И.В., Личикаки В.А., Манукян М.А., Попова А.А., Кульчимаева Н.Б., Рябова Т.Р., Гергерт Е.С., Баев А.Е., Пекарский С.Е., Мордовин В.Ф., Фальковская А.Ю. Долгосрочная эффективность ренальной денервации у больных резистентной артериальной гипертензией: результаты 5 лет наблюдения. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6243. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6243. EDN: TTDZKG

For citation:

Khunkhinova S.A., Zyubanova I.V., Lichikaki V.A., Manukyan M.A., Popova A.A., Kulchimaeva N.B., Ryabova T.R., Gergert E.S., Baev A.E., Pekarsky S.E., Mordovin V.F., Falkovskaya A.Yu. Long-term effectiveness of renal denervation in patients with resistant hypertension: results of 5-year follow-up. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6243. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6243. EDN: TTDZKG

JATS XML