Перейти к:

Результаты опроса Российского кардиологического общества «Хроническая сердечная недостаточность. Нерешенные проблемы»

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5944

EDN: KXYUXW

Аннотация

Цель. Анализ готовности профессионального медицинского сообщества к изменениям в классификации и внедрению новых подходов к лечению хронической сердечной недостаточности (ХСН) на основании онлайн опроса.

Материал и методы. Анонимный онлайн опрос врачей на официальном сайте Российского кардиологического общества (www.scardio.ru) "Хроническая сердечная недостаточность. Нерешенные проблемы" проводился с 30 сентября по 4 октября 2023г. В опросе приняли участие 1015 врачей, со средним стажем работы >10 лет, в основном кардиологи (n=810, 83,2%).

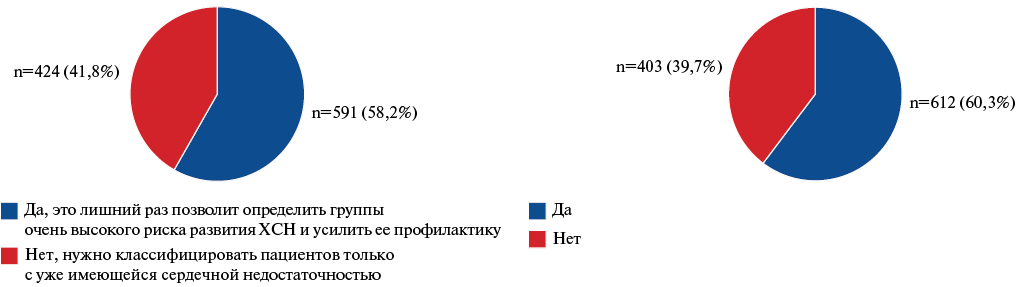

Результаты. Большинство (n=591, 58,2%) респондентов сочли необходимым выделить в классификации предстадию ХСН аналогично предиабету или предгипертензии, при этом лишь 2,2% (n=22) респондентов не считают нужным обозначать в классификации риск ХСН. За целесообразность упрощения классификации ХСН на основе значений фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) с выделением только двух градаций ФВ ЛЖ <50% и ФВ ЛЖ ³50% высказались 60,3% (n=612) специалистов.

Большинство (80,8%,) опрошенных считают целесообразным увеличить время приема пациента с ХСН до 30 мин для обеспечения качества медицинской помощи. Согласно опросу, возможность определения уровня мозгового натрийуретического пептида у пациентов с ХСН без ограничений имеют лишь 32% респондентов, что свидетельствует о недостаточности материального обеспечения внедрения клинических рекомендаций в практику. Квадротерапию каждому больному с ХСН назначают только 37% респондентов, принявших участие в опросе, что может говорить о врачебной инертности в отношении следования рекомендациям.

Заключение. В целом проведённый опрос продемонстрировал высокую осведомленность врачей о проблеме ХСН и готовность к оценке риска развития и ранней диагностике доклинических стадий ХСН, а также позитивное отношение к изменению классификации.

Для цитирования:

Иртюга О.Б., Недогода С.В., Ситникова М.Ю., Галявич А.С., Виллевальде С.В., Недошивин А.О., Конради А.О., Шляхто Е.В. Результаты опроса Российского кардиологического общества «Хроническая сердечная недостаточность. Нерешенные проблемы». Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5944. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5944. EDN: KXYUXW

For citation:

Irtyuga O.B., Nedogoda S.V., Sitnikova M.Yu. М.Yu., Galyavich А.S., Villevalde S.V., Nedoshivin A.O., Konradi A.O., Shlyakhto E.V. Results of the Russian Society of Cardiology survey "Chronic heart failure. Unsolved issues". Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5944. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5944. EDN: KXYUXW

Проведение опросов с изучением профессионального общественного мнения стало одним из инструментов анализа текущей ситуации в системе здравоохранения и восприятия специалистами нововведений [1][2], а также в ряде случаев может быть основой при разработке клинических рекомендаций [3-7]. С помощью этого несложного, но объективного инструмента можно достичь многих целей:

— понять какие аспекты существующей реальной клинической практики нуждаются в изменениях и каких именно;

— определить потребности и ожидания врачебного сообщества от клинических рекомендаций;

— спрогнозировать возможные "барьеры" при внедрении новых подходов в практическую деятельность.

В настоящее время кардиологи и терапевты активно обсуждают проект новой версии клинических рекомендаций по хронической сердечной недостаточности (ХСН) [8][9]. Клинические рекомендации не всегда быстро внедряются, существуют объективные (низкая доступность ряда методов исследования) и субъективные (врачебная инертность) барьеры. В связи с этим целью настоящего исследования было оценить готовность профессионального медицинского сообщества к предлагаемым изменениям в клинических рекомендациях, в т. ч. в отношении классификации ХСН, которая оставалась неизменной на протяжении более полувека и не в полной мере соответствует современным мировым подходам [10][11].

Материал и методы

Российским кардиологическим обществом на официальном сайте www.scardio.ru был размещен опросник. Открытый анонимный опрос проводился с 30 сентября по 4 октября 2023г без указания персональных данных среди медицинских специалистов по теме "Хроническая сердечная недостаточность. Нерешенные проблемы". Опрос состоял из 12 вопросов, касающихся классификации ХСН, внедрения рекомендаций, готовности к изменениям. В онлайн опросе приняли участие 1015 врачей различных специальностей, в большей части кардиологи. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета программы Microsoft Office Excel.

Результаты

Из 1015 врачей в подавляющем числе случаев в опросе приняли участие кардиологи — 83,2% (n=810), в 13,3% (n=135) — терапевты, 3,4% (n=35) — обучающиеся, 3,4% (n=35) — врачи других специальностей. Более половины опрошенных (n=651, 64,1%) указали, что их стаж работы превышает 10 лет.

Согласно результатам опроса 37% (n=375) респондентов работают в стационарах, 40,9% (n=415) врачей оказывают первичную медико-санитарную помощь, 13,3% (n=135) врачей заняты в частной медицине.

Остальные опрошенные либо проходят обучение в медицинском высшем учебном учреждении (n=186, 18,3%), либо указали иное место работы (n=38, 3,7%).

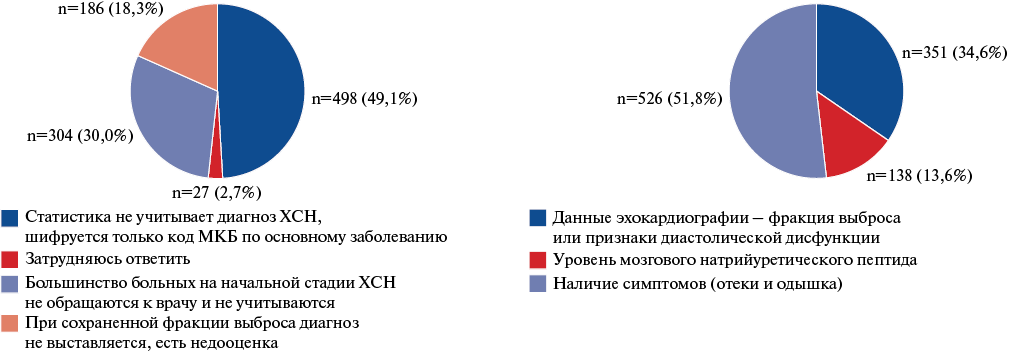

Первый вопрос касался проблемы оценки распространенности ХСН в Российской Федерации (РФ). Половина респондентов согласились с тем, что сложности обусловлены особенностями статистического учета заболевания: в медицинской учетно-отчетной документации не учитывается диагноз ХСН, а только диагноз основного заболевания по коду Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Чуть менее трети опрошенных поддержали мнение о том, что большинство больных на начальной стадии ХСН не обращаются к врачу и не учитываются в статистике. Еще 186 человек (18,3%) предположили, что недооценка распространенности ХСН в РФ вызвана тем, что при сохраненной фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) диагноз не выставляется (рис. 1).

Следующий блок вопросов был посвящен реальной клинической практике. На рисунке 2 представлены данные об основных используемых критериях для постановки диагноза ХСН. По результатам опроса больше половины респондентов ключевым критерием при решении вопроса о наличии у пациента ХСН считают присутствие симптомов (отеков и одышки), треть — данные эхокардиографии (значение ФВ ЛЖ или признаки диастолической дисфункции ЛЖ), и только 13,6% — уровень мозгового натрийуретического пептида (МНП) (рис. 2).

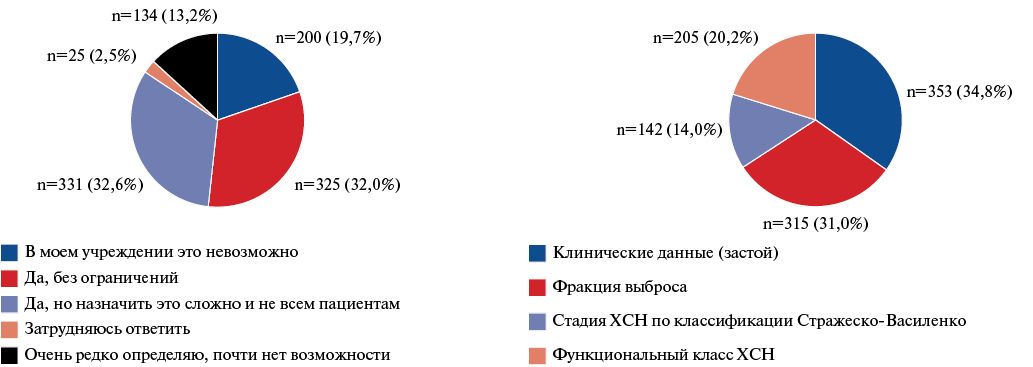

На практике определять уровень МНП у пациентов без ограничений есть возможность лишь у трети респондентов. К сожалению, у 19,7% нет и у 13,2% почти нет такой возможности в их лечебном учреждении (рис. 3). Это является существенным ограничением в отношении внедрения клинических рекомендаций и должно найти отражение при актуализации стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ХСН.

При назначении лечения пациенту с ХСН треть врачей в первую очередь ориентируются на клинические данные, треть — на ФВ ЛЖ (рис. 4). В меньшей степени врачи используют функциональный класс ХСН и стадию заболевания по классификации Стражеско-Василенко.

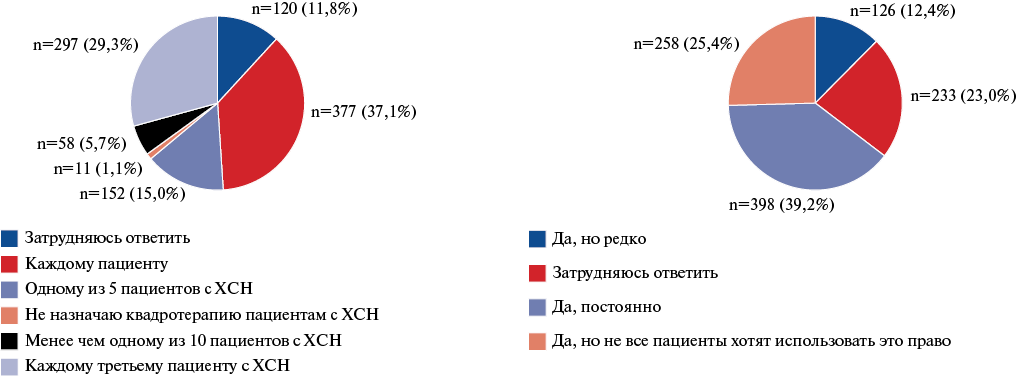

На рисунке 5 приведена частота назначения квадротерапии по данным опроса. Каждому пациенту такую терапию назначают всего 37,1% опрошенных специалистов, при этом 15,0% — одному из 5 пациентов с ХСН.

Важно отметить, что 77,0% участников опроса подтвердили, что пользуются возможностями льготного лекарственного обеспечения для больных ХСН после перенесённых событий (рис. 6).

Большинство (n=820, 80,8%) опрошенных полагает, что на прием пациента с ХСН для обеспечения качества оказания медицинской помощи требуется не менее 30 мин. За приемы длительностью по 20 и 15 мин высказались 179 (17,6%) и 16 (1,6%) респондентов соответственно.

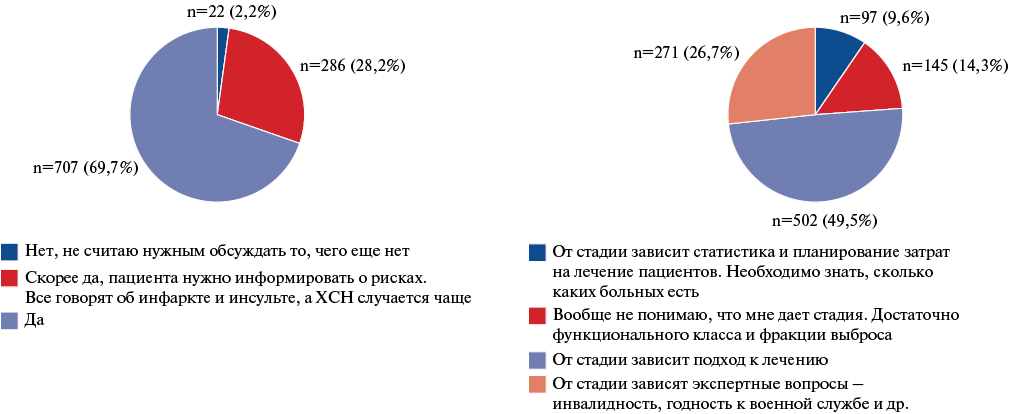

Важно, что на вопрос, нужно ли пациенту с высоким риском СН говорить о возможных осложнениях и обсуждать с ним меры профилактики ХСН, участники опроса чаще отвечали утвердительно. Лишь 2,2% респондентов не считают нужным обсуждать то, чего еще нет (рис. 7).

Заключительный блок вопросов касался классификации ХСН.

При обсуждении ценности стадии ХСН в структуре диагноза заболевания половина респондентов согласилась, что от стадии ХСН зависит подход к лечению (рис. 8). Чуть более четверти специалистов указали, что от стадии ХСН зависит решение вопросов медико-социальной и военно-врачебной экспертизы.

На вопрос, есть ли необходимость выделять предстадию ХСН, аналогично предиабету или предгипертензии, утвердительно ответили более половины респондентов, что лишний раз позволит определить группы очень высокого риска развития ХСН и усилить ее профилактику. Меньшая доля врачей не согласилась с выделением предстадии ХСН, считая оправданным классифицировать пациентов только с уже имеющейся СН (рис. 9). Это свидетельствует о том, что в целом профессиональное сообщество склоняется к необходимости новой классификации и выделению предстадии ХСН.

Аналогично ответы разделились и при ответе о целесообразности упрощения классификации ХСН по ФВ ЛЖ с выделением ФВ ЛЖ <50% и ФВ ЛЖ ≥50% (рис. 10).

Проведённый опрос продемонстрировал высокую осведомленность врачей по проблеме ХСН и их готовность к раннему контролю факторов риска развития и прогрессирования этого заболевания, что согласуется с ранее проведенными исследованиями [2]. Большинство респондентов поддерживают необходимость более раннего выявления ХСН и информирования пациентов о высоком риске этого осложнения. При постановке диагноза и решении вопроса о лечении сохраняется ориентация на клиническую симптоматику и ФВ ЛЖ, и в значительно меньшей степени — на уровень МНП. Низкая доступность определения в амбулаторной сети уровня МНП может быть одной из причин недостаточного использования этого биомаркера для принятия решений. Безусловно положительным моментом является то, что более трети врачей-респондентов своим пациентам с ХСН назначают квадротерапию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, но эти данные говорят о необходимости дальнейшего обучения врачей и преодоления врачебной инертности. Важнейшим результатом опроса является то, что большинство врачей пользуется возможностями льготного лекарственного обеспечения, что имеет значение для оценки эффективности этого мероприятия на практике. По мнению почти половины опрошенных стадия ХСН влияет на выбор терапии и должна учитываться при проведении различного рода экспертиз, что подчеркивает важность классификации. По вопросу выделения факторов риска, предстадии ХСН и упрощению классификации на основании ФВ ЛЖ мнения респондентов разделились с очевидным перевесом в пользу сторонников новой классификации и реализации стратегии ранней профилактики ХСН.

Ограничения исследования. В проведенном исследовании проанализировано представление о ХСН среди врачей, согласившихся принять участие в онлайн-опросе, что не позволяет полностью экстраполировать полученные результаты на все медицинское сообщество. Ответы проанализированы совместно для всех специальностей, не исключено, что уровень знаний и опыт может существенно различаться, что сказалось на результатах.

Рис. 1. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Почему в РФ существует проблема оценки распространенности ХСН?"

Сокращение: ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 2. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Какой критерий из нижеперечисленных Вы используете в первую очередь при решении вопроса о наличии у пациента ХСН?"

Рис. 3. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Есть ли у Вас возможность на практике определять уровень мозгового натрийуретического пептида?"

Рис. 4. Статистика ответов респондентов на вопрос: "На что Вы ориентируетесь прежде всего при назначении лечения пациенту с ХСН?"

Сокращение: ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 5. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Как часто Вы назначаете пациентам с ХСН квадротерапию?"

Сокращение: ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 6. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Пользуетесь ли Вы возможностями льготного лекарственного обеспечения для больных ХСН после перенесённых событий?"

Рис. 7. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Нужно ли пациенту с высоким риском сердечной недостаточности говорить о возможных осложнениях и обсуждать с ним меры профилактики ХСН?"

Сокращение: ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 8. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Какова роль стадии ХСН в структуре формулировки диагноза пациента?"

Рис. 9. Статистика ответов респондентов на вопрос: "Необходимо ли выделять предстадию ХСН, аналогично предиабету или предгипертензии?"

Сокращение: ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 10. Статистика ответов респондентов на вопрос, целесообразно ли упрощение классификации ХСН по ФВ ЛЖ.

Заключение

В целом результаты проведённого опроса дают представление о высокой осведомленности врачей о ХСН и имеющихся проблемах в оценке ее распространённости. Врачи характеризуются достаточно активной позицией в отношении применения новых методов диагностики и лечения, отмечают низкую доступность определения МНП как барьер в повышении качества медицинской помощи. Большинство респондентов воспринимает диагностику предстадии ХСН позитивно и считает важным обсуждать с пациентами риски развития ХСН с целью более эффективной коррекции факторов риска.

Благодарности. Приносим благодарность всем респондентам, принявшим участие в онлайн опросе.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Сажина С. В., Шевский В. И., Шейман И. М., Шишкин С. В. Взаимодействие звеньев оказания медицинской помощи: результаты опроса врачей. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2021;67(1):4. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1230/30/lang.ru/.doi:10.21045/2071-5021-2021-67-1-4.

2. Драпкина О. М., Шепель Р. Н., Дроздова Л. Ю., Орлов Д. О. Профилактический континуум: оценка профилактических аспектов сердечно-сосудистых заболеваний по данным медико-социологического опроса врачей. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(8):3090. doi:10.15829/1728-8800-2021-3090.

3. Akyüz S, Çelik Y. Physicians' Attitudes Against Clinical Practice Guidelines on the Use of Guidelines: A Scale Development Study. Journal of Health Management. 2022;24(2): 290-7. doi:10.1177/09720634221088109.

4. Pondicherry N, Schwartz H, Stark N, et al. Designing clinical guidelines that improve access and satisfaction in the emergency department. J Am Coll Emerg Physicians Open. 2023;4(2):e12919. doi:10.1002/emp2.12919.

5. Kortteisto T, Kaila M, Komulainen J, et al. Healthcare professionals' intentions to use clinical guidelines: a survey using the theory of planned behaviour. Implement Sci. 2010; 5:51. doi:10.1186/1748-5908-5-51.

6. Watkins C, Harvey I, Langley C, et al. General practitioners' use of guidelines in the consultation and their attitudes to them. Br J Gen Pract. 1999;49(438):11-5.

7. Qumseya B, Goddard A, Qumseya A, et al. Barriers to Clinical Practice Guideline Implementation Among Physicians: A Physician Survey. Int J Gen Med. 2021;14:7591-8. doi:10.2147/IJGM.S333501.

8. Шляхто Е. В. Классификация сердечной недостаточности: фокус на профилактику. Российский кардиологический журнал. 2023;28(1):5351. doi:10.15829/1560-4071-2023-5351. EDN: RVHDCY.

9. Галявич А. С., Недогода С. В., Арутюнов Г. П., Беленков Ю. Н. О классификации хронической сердечной недостаточности. Российский кардиологический журнал. 2023;28(9):5584. doi:10.15829/1560-4071-2023-5584. EDN: ZGXELX.

10. Ланг Г. Ф. Вопросы кардиологии. ОГИЗ Государственное издательство биологической и медицинской литературы. Ленинградское отделение, 1936. с. 140.

11. Bozkurt B, Coats AJ, Tsutsui H, et al. Universal Definition and Classification of Heart Failure: A Report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing Committee of the Universal Definition of Heart Failure. J Card Fail. 2021:S1071-9164(21)00050-6. doi:10.1016/j.cardfail.2021.01.022.

Об авторах

О. Б. ИртюгаРоссия

К.м.н., доцент кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования, зав. НИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца

Санкт-Петербург

С. В. Недогода

Россия

Недогода Сергей Владимирович — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней

Волгоград

М. Ю. Ситникова

Россия

Ситникова Мария Юрьевна — д. м. н., профессор, руководитель научно-исследовательского отдела сердечной недостаточности, г.н.с., руководитель научно-исследовательского отдела СН, профессор кафедры факультетской терапии с клиникой Лечебного факультета Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич Альберт Сарварович — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде Светлана Вадимовна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. О. Недошивин

Россия

Недошивин Александр Олегович — д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с клиникой лечебного факультета Института медицинского образования, ученый секретарь

Санкт-Петербург

А. О. Конради

Россия

Конради Александра Олеговна — д.м.н., профессор, академик РАН, зам. генерального директора по научной работе

Санкт-Петербург

Е. В. Шляхто

Россия

Шляхто Евгений Владимирович — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Иртюга О.Б., Недогода С.В., Ситникова М.Ю., Галявич А.С., Виллевальде С.В., Недошивин А.О., Конради А.О., Шляхто Е.В. Результаты опроса Российского кардиологического общества «Хроническая сердечная недостаточность. Нерешенные проблемы». Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5944. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5944. EDN: KXYUXW

For citation:

Irtyuga O.B., Nedogoda S.V., Sitnikova M.Yu. М.Yu., Galyavich А.S., Villevalde S.V., Nedoshivin A.O., Konradi A.O., Shlyakhto E.V. Results of the Russian Society of Cardiology survey "Chronic heart failure. Unsolved issues". Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5944. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5944. EDN: KXYUXW