Перейти к:

Общая, возраст- и пол-специфичная смертность после выписки пациентов с сердечной недостаточностью: первое крупное когортное исследование реальной клинической практики в российской популяции

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5940

EDN: CTTQTF

Аннотация

Цель. Описать выживаемость после выписки у госпитализированных пациентов с сердечной недостаточностью (СН) в общей группе и в зависимости от пола и возраста, используя электронные медицинские данные реальной клинической практики.

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ данных регистра "Хроническая сердечная недостаточность" Санкт-Петербурга. Включали случаи госпитализации пациентов старше 18 лет с наличием кода в диагнозе I50.х согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра в период с 1 января 2019г по 31 декабря 2023г. Не включали случаи с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, новой коронавирусной инфекцией, длительностью госпитализации >30 дней, летальным исходом в текущую госпитализацию.

Результаты. В исследование включено 73450 пациентов от 18 до 99 лет (средний возраст 73±12 лет), 59,1% женщины. За медиану наблюдения 388 дней 16212 (22,1%) пациентов умерло. Кумулятивная вероятность смерти в течение 1 года и 5 лет после выписки составила 16,3% и 48,9%. В каждый период времени показатель был выше у мужчин при стратификации по возрасту и при увеличении возраста.

Показатель смертности составил 15,3 (95% доверительный интервал: 15,115,6) случая на 100 пациенто-лет. Для всех подгрупп наибольшее значение показателя зарегистрировано в первый месяц после выписки (50,1 случаев на 100 пациенто-лет), достигая максимума в подгруппе пациентов пожилого и старческого возраста (60,7 случаев на 100 пациенто-лет).

Заключение. В течение 1 года и 5 лет после выписки из стационара умирают 16,3% и 48,9% пациентов с СН, соответственно. Наиболее высокий риск смерти характерен в первый месяц после выписки, в особенности для пациентов пожилого и старческого возраста.

Для цитирования:

Соловьева А.Е., Медведев А.Э., Лубковский А.В., Шмаков А.И., Соловьев А.Е., Ендубаева Г.В., Горбачева Т.В., Ваулина О.Ю., Алексеев П.С., Курилюк Ю.Е., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Общая, возраст- и пол-специфичная смертность после выписки пациентов с сердечной недостаточностью: первое крупное когортное исследование реальной клинической практики в российской популяции. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5940. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5940. EDN: CTTQTF

For citation:

Soloveva A.E., Medvedev A.E., Lubkovsky A.V., Shmakov A.I., Solovev A.E., Endubaeva G.V., Gorbacheva T.V., Vaulina O.Yu., Alekseev P.S., Kurilyuk Yu.E., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Total, ageand sex-specific mortality after discharge of patients with heart failure: the first large-scale cohort real-world study on Russian population. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5940. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5940. EDN: CTTQTF

Сердечная недостаточность (СН) — состояние крайне высокого риска неблагоприятных событий и смерти [1]. С появлением новых методов лечения, продлевающих жизнь после постановки диагноза, отмечается улучшение выживаемости пациентов, но также и параллельный рост числа госпитализаций, связанных с СН [2][3]. В Российской Федерации (РФ) и мире СН является одной из основных причин госпитализации взрослого населения, с чем связаны существенные расходы со стороны системы здравоохранения [3][4]. Наряду с высокой частотой и экономическим бременем, эпизод декомпенсации СН ассоциируется со снижением качества жизни пациента и высоким риском неблагоприятных исходов как за время госпитализации, так и после выписки [5][6].

Наличие госпитализации с декомпенсацией рассматривается как маркер риска, свидетельствующий об утяжелении течения СН и ухудшении прогноза [6], а предотвращение госпитализации представляет одну из основных целей лечения пациентов. Госпитализация с СН является неотъемлемым компонентом первичной конечной точки современных крупных рандомизированных клинических исследований, во многие из которых включали не только амбулаторных, но и пациентов, стабилизированных после декомпенсации в стационаре. Действительно, ввиду большей частоты неблагоприятных событий абсолютный эффект от рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ) у госпитализированных пациентов с СН максимален [7]. В клинических рекомендациях подчеркивается важность организации "бесшовной" системы медицинской помощи с преемственностью госпитального и амбулаторного этапов лечения и обеспечением раннего визита в течение 1-2 нед. после выписки, что позволяет оптимизировать медикаментозную терапию, назначенную при выписке, снизить риск повторных госпитализаций и улучшить выживаемость пациентов [8]. Таким образом, исходы после эпизода госпитализации пациента с СН могут отражать эффективность организации медицинской помощи и использоваться как один из критериев качества. Исследования прогноза после выписки пациентов с СН, выполненные в РФ, немногочисленны [9][10], а крупных популяционных исследований выживаемости на уровне целого региона ранее не проводилось.

Цель исследования: по данным реальной клинической практики в Санкт-Петербурге описать выживаемость после выписки у пациентов, госпитализированных с СН, в общей группе и в зависимости от пола и возраста.

Материал и методы

Выполнен ретроспективный анализ данных регистра "Хроническая сердечная недостаточность" Санкт-Петербурга. Регистр основан на региональной регистровой платформе, интегрирующей данные электронных медицинских записей (ЭМЗ) из 249 медицинских организаций и централизованной подсистемы государственной информационной системы Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения "Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти".

Отобраны случаи госпитализации пациентов старше 18 лет с наличием в диагнозе кода I50.х согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра. Сбор и деперсонализация данных осуществлялись сотрудниками Санкт-Петербургского медицинского информационно-аналитического центра, а обработанные данные передавались и анализировались в ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России. Из исследования исключали данные ЭМЗ с неуказанной датой выписки, острым инфарктом миокарда (ОИМ) (I21-I24), острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) (I60-I64) и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (U07.1, U07.2), летальным исходом в текущую госпитализацию. С учетом средней длительности госпитализации пациента с СН в РФ [9], случаи стационарного лечения >30 дней также были исключены из анализа по причине возможной погрешности со своевременным закрытием медицинских карт стационарного больного в медицинской информационной системе на начальном этапе сбора ЭМЗ и с целью исключения случаев, когда крайне высокая длительность госпитализации могла быть обусловлена другими факторами, не связанными с СН (например, психическим расстройством, неврологическими, инфекционными и другими осложнениями, паллиативной помощью).

Конечной точкой исследования была смерть от всех причин. Информацию о точной дате смерти получали из базы данных "Учет медицинских свидетельств о рождении и смерти".

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Согласия пациентов и одобрения локальным этическим комитетом не требовалось ввиду использования деперсонифицированных данных.

Статистическая обработка данных. Для описания средних величин и пропорций использовали методы описательной статистики. Кумулятивную вероятность выживания после выписки описывали с помощью метода Каплана-Мейера и выражали в %. Началом времени наблюдения считали дату выписки пациента из стационара, окончанием — дату смерти или последнего медицинского контакта. Представляли также вероятность смерти, которая рассчитывается как 100% минус вероятность выживания. Различия между группами сравнивали с помощью логрангового теста.

Показатель смертности рассчитывали на 100 пациенто-лет для всего периода наблюдения и для первых 1, 3 и 6 мес. и 1, 2, 3 и 5 лет после выписки (нарастающим итогом). Также оценивали смертность для отдельных временных промежутков после выписки 0-1, 1-2, 2-3, 3-6, 6-9, 9-12 мес., 1-2 и 2-3 лет, исключая умерших в течение предшествующего периода пациентов. Различия в уровне смертности в зависимости от времени после выписки оценивали методом регрессии Пуассона. Анализ выполняли для целой когорты и для подгрупп по полу и возрасту. Использовали классификацию возраста Всемирной организации здравоохранения, выделяли подгруппы пациентов молодого (18-44 лет) и среднего (45-59 лет) возраста, пожилых (60-74 года), пациентов старческого возраста (75-90 лет) и долгожители (старше 90 лет). Анализ данных проводился с помощью статистического программного обеспечения Stata, версия 18.0 (StataCorpLP, США). Значимым считали двухстороннее значение p<0,05.

Результаты

За период с 1 января 2019г по 31 декабря 2023г зарегистрировано 157467 госпитализаций 120601 взрослого пациента с СН. Из отобранных для анализа первых госпитализаций были исключены случаи с диагностированными за время госпитализации ОИМ (n=12369, 10,3%), ОНМК (n=6941, 5,8%), COVID-19 (n=12130, 10,1%), внутрибольничным летальным исходом (n=14310, 11,9%), со сроком госпитализации >30 дней (n=5156, 4,3%), незакрытой датой выписки (n=1528, 1,3%) и отсутствием информации о дальнейших медицинских обращениях и исходах (n=11489, 9,5%).

В анализ включили 73450 пациентов от 18 до 99 лет (средний возраст 73±12 лет), 59,1% женщины. Женщины были старше мужчин (средний возраст 77±11 лет против 70±12 лет, p<0,001). Частота сопутствующих состояний в общей популяции и в подгруппах по полу представлена в таблице 1.

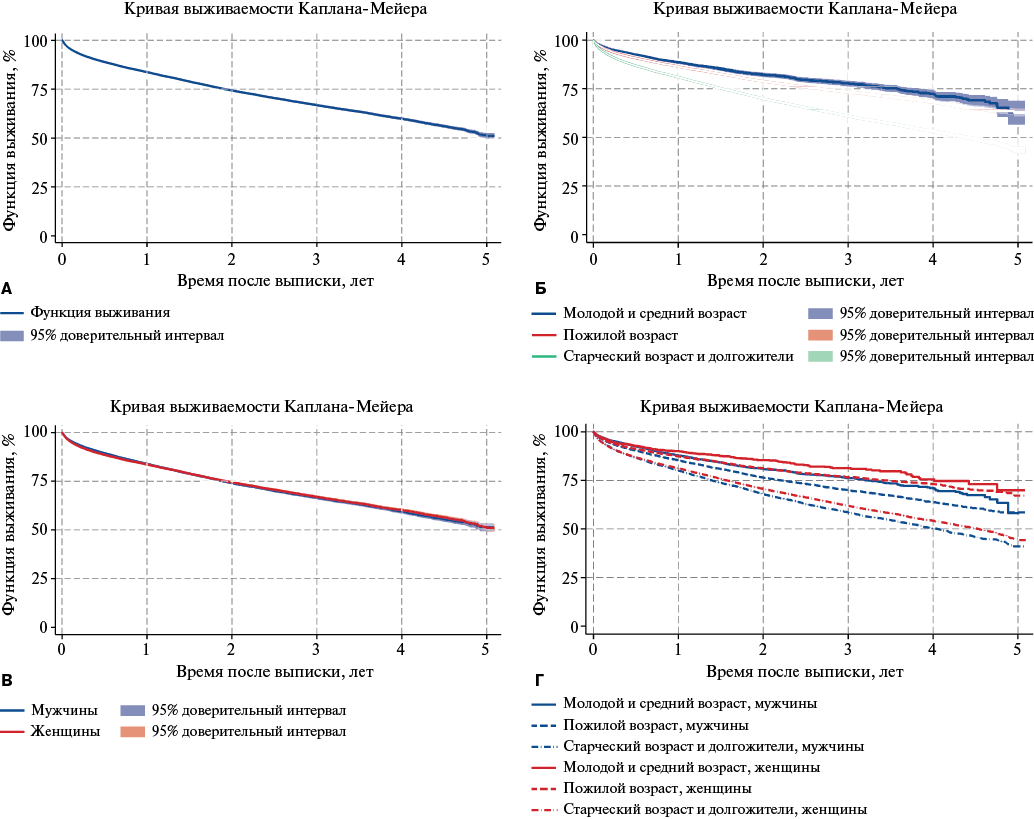

За медиану наблюдения 388 (интерквартильный размах 133;772) дней 16212 (22,1%) пациентов умерло (рис. 1 А). С увеличением возраста наблюдалось увеличение риска смерти (log rank p<0,001) (рис. 1 Б). Выживаемость была сопоставима между мужчинами и женщинами (log rank p=0,77) (рис. 1 В), что определялось более молодым возрастом мужчин: число (доля) пациентов молодого и среднего, пожилого, старческого возраста и долгожителей среди мужчин — 5669 (18,9%), 13801 (45,9%), 10567 (35,2%), среди женщин — 2414 (5,6%), 13420 (30,9%), 27580 (63,5%), p<0,001. При стратификации групп по возрасту выживаемость в течение периода наблюдения была выше у женщин по сравнению с мужчинами во всех возрастных группах: в молодом и среднем возрасте (69,9% vs 67,4%, log rank p=0,003), в пожилом возрасте (70,3% vs 58,6%, log rank p<0,001), в старческом возрасте и старше (46,6% vs 44,3%, log rank p<0,001) (рис. 1 Г).

Вероятность смерти на определенный момент времени после выписки в общей группе и подгруппах по полу и возрасту представлена в таблицах 2 и 3. При стратификации по возрасту отдаленный прогноз после выписки у мужчин хуже, чем у женщин. В таблице 4 суммированы данные о вероятности смерти в зависимости от года поступления в стационар. Данные с расчётом выживаемости от момента госпитализации в стационар представлены в дополнительных материалах.

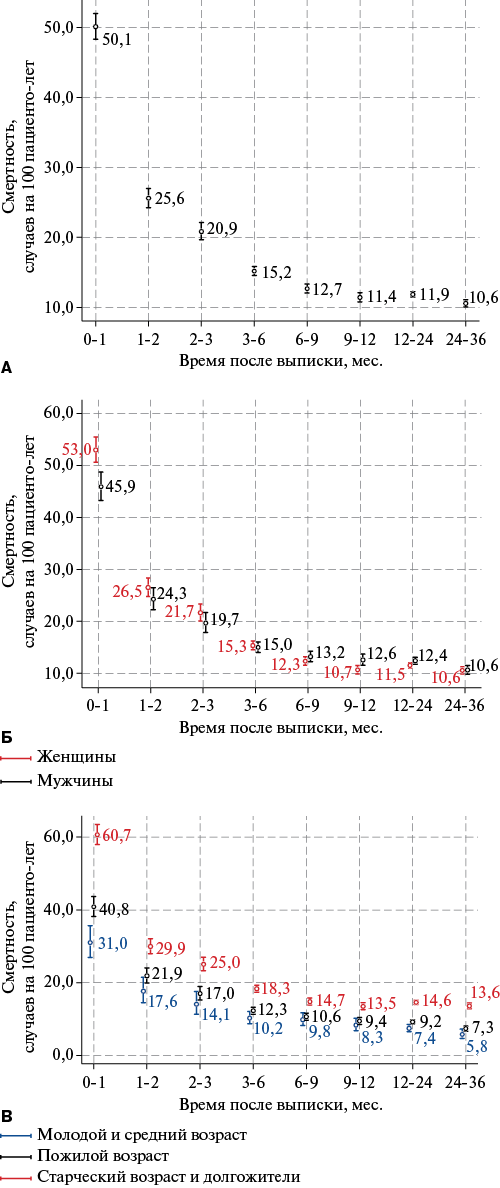

Показатель смертности за весь период наблюдения составил 15,3 (95% доверительный интервал (ДИ): 15,1-15,6) случая на 100 пациенто-лет. Показатель смертности в течение 1 мес. после выписки составил 50,1 (95% ДИ: 48,3-51,9) случая на 100 пациенто-лет, в течение 3 мес. — 32,8 (95% ДИ: 31,9-33,7), 6 мес. — 24,7 (95% ДИ: 24,1-25,3), в течение 1 года, 2, 3 и 5 лет наблюдения — 19,3 (95% ДИ: 18,9-19,7), 16,7 (95% ДИ: 16,4-16,9), 15,8 (95% ДИ: 15,5-16,0) и 15,3 (95% ДИ: 15,1-15,6) случая на 100 пациенто-лет, соответственно.

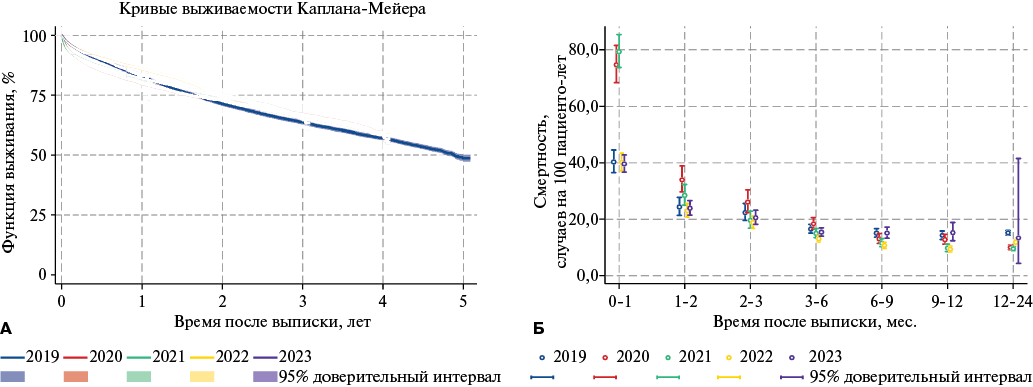

При анализе показателя смертности в различные временные промежутки в отдельности (без накопления) наибольшие значения зарегистрированы в первые месяцы после выписки как в общей группе, так и в подгруппах по полу и возрасту (рис. 2). Более неблагоприятный прогноз в период 2020-2021гг определялся главным образом за счет двукратного увеличения смертности в течение первого месяца после выписки из стационара (рис. 3).

Таблица 1

Сопутствующие заболевания и состояния в исследуемой группе

Заболевание (состояние) | Коды МКБ-10 | Частота, n (%) | ||

Общая группа, n=73450 | Женщины, n=43412 | Мужчины, n=30037 | ||

Артериальная гипертензия | I10-I15 | 58787 (80,0) | 36334 (83,7) | 22452 (74,7) |

Ожирение | E66 | 8046 (11,0) | 5310 (12,2) | 2736 (9,1) |

Ишемическая болезнь сердца | I20-I25 | 59024 (80,4) | 35408 (81,6) | 23615 (78,6) |

Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | I25.2 | 10405 (14,2) | 4599 (10,6) | 5805 (19,3) |

Кардиомиопатии | I42 | 2387 (3,2) | 955 (2,2) | 1432 (4,8) |

Патология клапанов сердца | I34-I37 | 2616 (3,6) | 1532 (3,5) | 1084 (3,6)* |

Хроническая ревматическая болезнь сердца | I05-I09 | 745 (1,0) | 557 (1,3) | 188 (0,6) |

Инсульт в анамнезе | I60-I64 | 3948 (5,4) | 2250 (5,2) | 1698 (5,7)# |

Фибрилляция или трепетание предсердий | I48 | 18895 (25,7) | 11341 (26,1) | 7554 (25,1)$ |

Обструктивные болезни легких | J44-46 | 7880 (10,7) | 4273 (9,8) | 3607 (12,0) |

Сахарный диабет | E10-14 | 17241 (23,5) | 11164 (25,7) | 6076 (20,2) |

Хроническая болезнь почек 3-5 стадий | N18.3-N18.5 | 1612 (2,2) | 921 (2,1) | 691 (2,3)& |

Злокачественные новообразования | C00-С97 | 8594 (11,7) | 5096 (11,7) | 3498 (11,6)** |

Перенесенная новая коронавирусная инфекция | U07.1, U07.2 | 17559 (23,9) | 10527 (24,2) | 7032 (23,4)## |

Примечание: * — p=0,57, # — p=0,005, $ — p=0,003, & — p=0,1, ** — p=0,7, ## — p=0,009; p<0,001 для остальных сравнений групп по полу.

Сокращение: МКБ-10 — Международная классификация болезней 10-го пересмотра.

Таблица 2

Вероятность наступления смерти в различные точки наблюдения в течение 5 лет после выписки в общей группе и подгруппах по полу и возрасту

Период после выписки | Вероятность наступления смерти (95% доверительный интервал), % | |||||

Общая группа | В зависимости от пола | В зависимости от возраста | ||||

Женщины | Мужчины | Молодой и средний возраст | Пожилой возраст | Старческий возраст и долгожители | ||

30 дней | 4,1 (3,9-4,2) | 4,3 (4,1-4,5) | 3,7 (3,5-3,9) | 2,5 (2,2-2,9) | 3,3 (3,1-3,5) | 4,9 (4,7-5,1) |

60 дней | 6,0 (5,8-6,2) | 6,3 (6,1-6,6) | 5,6 (5,3-5,9) | 3,9 (3,5-4,4) | 5,0 (4,8-5,3) | 7,2 (6,9-7,4) |

90 дней | 7,7 (7,5-7,9) | 8,0 (7,8-8,3) | 7,2 (6,9-7,5) | 5,1 (4,6-5,6) | 6,4 (6,1-6,7) | 9,1 (8,8-9,4) |

180 дней | 11,1 (10,9-11,4) | 11,5 (11,2-11,8) | 10,6 (10,2-11,0) | 7,5 (6,9-8,1) | 9,2 (8,8-9,6) | 13,2 (12,8-13,5) |

270 дней | 13,9 (13,6-14,2) | 14,2 (13,8-14,5) | 13,5 (13,1-13,9) | 9,7 (9,0-10,4) | 11,6 (11,2-12,0) | 16,3 (15,9-16,7) |

1 год | 16,3 (16,0-16,6) | 16,4 (16,0-16,8) | 16,2 (15,7-16,6) | 11,5 (10,8-12,4) | 13,6 (13,2-14,1) | 19,1 (18,7-19,5) |

2 года | 25,7 (25,3-26,1) | 25,5 (25,0-26,0) | 26,0 (25,3-26,6) | 17,8 (16,7-18,9) | 21,2 (20,6-21,8) | 30,1 (29,5-30,7) |

3 года | 33,1 (32,6-33,7) | 33,0 (32,3-33,6) | 33,4 (32,6-34,2) | 22,3 (20,9-23,8) | 26,7 (26,0-27,5) | 38,9 (38,2-39,7) |

4 года | 40,1 (39,5-40,7) | 39,8 (39,0-40,6) | 40,5 (39,5-41,6) | 27,6 (25,6-29,8) | 31,7 (30,7-32,7) | 46,8 (46,0-47,7) |

5 лет | 48,9 (47,5-50,3) | 48,9 (47,1-50,8) | 48,6 (46,7-50,6) | 37,0 (31,2-43,5) | 37,2 (35,3-39,2) | 56,6 (54,8-58,4) |

Таблица 3

Вероятность наступления смерти в различные периоды после выписки у мужчин и женщин при стратификации групп по возрасту

Период после выписки | Вероятность наступления смерти (95% доверительный интервал), % | |||||

Молодой и средний возраст | Пожилой возраст | Старческий возраст и долгожители | ||||

Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | |

30 дней | 2,5 (2,0-3,3) | 2,5 (2,1-3,0) | 3,3 (3,0-3,6) | 3,4 (3,1-3,7) | 4,9 (4,7-5,2) | 4,8 (4,4-5,2) |

60 дней | 4,0 (3,2-4,9) | 3,9 (3,4-4,4) | 4,8 (4,5-5,2) | 5,2 (4,8-5,6) | 7,2 (6,9-7,5) | 7,0 (6,5-7,5) |

90 дней | 5,6 (4,7-6,6) | 4,8 (4,3-5,5) | 6,1 (5,7-6,6) | 6,6 (6,2-7,1) | 9,2 (8,8-9,5) | 9,1 (8,5-9,7) |

180 дней | 7,2 (6,2-8,4) | 7,6 (6,8-8,3) | 8,8 (8,3-9,3) | 9,6 (9,1-10,2) | 13,1 (12,7-13,6) | 13,3 (12,7-14,0) |

270 дней | 9,1 (7,9-10,4) | 10,0 (9,1-10,9) | 10,9 (10,3-11,5) | 12,3 (11,7-12,9) | 16,1 (15,7-16,6) | 16,8 (16,0-17,6) |

1 год | 9,9 (8,6-11,3) | 12,2 (11,3-13,2) | 12,6 (12,0-13,3) | 14,6 (14,0-15,3) | 18,7 (18,2-19,2) | 20,0 (19,2-20,9 |

2 года | 14,6 (12,8-16,6) | 19,0 (17,7-20,4) | 18,8 (17,9-19,6) | 23,6 (22,7-24,5) | 29,3 (28,7-30,0) | 32,1 (31,0-33,2) |

3 года | 18,7 (16,3-21,4) | 23,7 (22,0-25,5) | 23,3 (22,3-24,4) | 30,0 (28,8-31,1) | 38,0 (37,2-38,8) | 41,5 (40,1-42,8) |

4 года | 24,5 (20,6-28,9) | 28,9 (26,5-31,4) | 26,9 (25,6-28,2) | 36,2 (34,7-37,7) | 45,8 (44,8-46,7) | 49,6 (48,0-51,3) |

5 лет | 30,1 (23,0-38,8) | 41,8 (31,7-53,8) | 32,9 (29,6-36,4) | 41,4 (39,2-43,6) | 55,7 (53,5-58,0) | 59,0 (56,1-61,9) |

Рис. 1. Вероятность выживания в общей группе (А) и в зависимости от возраста (Б), пола (В), пола и возраста (Г).

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 2. Показатель смертности в зависимости от времени после выписки в общей группе (А), в зависимости от пола (Б) и возраста (В). Представлены средние значения и ДИ. p<0,001 для тренда для всех групп.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Таблица 4

Вероятность наступления смерти в зависимости от года поступления (95% ДИ), %

Период после выписки | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

30 дней | 3,3 (3,0-3,6) | 6,0 (5,5-6,5) | 6,3 (5,9-6,8) | 3,3 (3,0-3,5) | 3,2 (3,0-3,5) |

60 дней | 5,2 (4,8-5,6) | 8,6 (7,9-9,2) | 8,5 (8,0-9,0) | 5,1 (4,8-5,4) | 5,1 (4,8-5,4) |

90 дней | 7,0 (6,5-7,5) | 10,6 (9,9-11,2) | 10,0 (9,4-10,6) | 6,6 (6,2-6,9) | 6,7 (6,4-7,1) |

180 дней | 10,7 (10,2-11,3) | 14,6 (13,8-15,4) | 13,3 (12,7-13,9) | 9,6 (9,2-10,0) | 10,2 (9,7-10,7) |

270 дней | 14,0 (13,4-14,7) | 17,3 (16,5-18,1) | 15,8 (15,1-16,5) | 12,0 (11,5-12,4) | 13,5 (12,9-14,1) |

1 год | 17,0 (16,4-17,7) | 19,9 (19,1-20,8) | 17,8 (17,1-18,5) | 14,0 (13,5-14,5) | 16,6 (15,7-17,6) |

2 года | 28,7 (27,9-29,5) | 27,5 (26,6-28,5) | 25,2 (24,4-26,1) | 25,3 (24,1-26,6) | — |

3 года | 36,5 (35,6-37,4) | 33,5 (32,5-34,6) | 35,2 (33,5-37,1) | — | — |

4 года | 42,9 (42,0-43,9) | 41,5 (40,0-43,0) | — | — | — |

5 лет | 51,2 (49,8-52,7) | — | — | — | — |

Рис. 3. (A) Кривые выживаемости в общей группе в зависимости от года поступления в стационар. Log rank p<0,001 для следующих сравнений: 2019 vs 2021, 2022; 2020 vs 2022, 2023; 2021 vs 2022, 2023; 2022 vs 2023. Log rank p=0,059 для 2019 vs 2020; p=0,3 для 2019 vs 2023; p=0,1 для 2020 vs 2021. (Б) Показатель смертности в течение разных периодов после выписки в зависимости от года госпитализации. Представлены средние значения и ДИ. p<0,001 для тренда для всех периодов.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Обсуждение

Ограничения доступных на сегодняшний день данных наблюдательных исследований выживаемости пациентов с СН, связанные с небольшим размером или нерепрезентативностью выборки, отбором или непоследовательным включением пациентов, неполными или неточными сведениями об исходах, подчеркивают значимость использования региональных ЭМЗ как основополагающих для формирования представления о текущем бремени заболевания и определения приоритетных направлений улучшения качества и повышения эффективности медицинской помощи. В представленном исследовании по данным реальной клинической практики впервые в РФ на крупной гетерогенной по половозрастному составу когорте пациентов с СН, перенесших эпизод госпитализации, проанализирована выживаемость после выписки. В течение 1 года и 5 лет вероятность смерти составила 16,3% и 48,9% и была выше у мужчин по сравнению с женщинами при стратификации по возрасту, и с увеличением возраста. Показатель смертности в течение 1 года и 5 лет составил 19,3 и 15,3 случаев на 100 пациенто-лет. Наиболее высокая смертность во всех анализируемых по полу и возрасту подгруппах наблюдалась в первый месяц после выписки.

Несмотря на достигнутые успехи в лечении СН, усилия по созданию специализированных центров и обеспечению преемственности между уровнями и этапами организации медицинской помощи [11], прогноз пациентов с СН остается неблагоприятным. В представленном исследовании вероятность смерти в течение года составила 16,3%, что выше ранее полученных данных для когорты пациентов после декомпенсации СН в рутинной клинической практике в РФ (14,4%) [9] и сопоставимо с данными шведского регистра СН (годичная смертность 15,4-17,4% в зависимости от фракции выброса левого желудочка) [5]. В метаанализе 285 исследований с общей популяцией 15 млн пациентов с острой СН 30-дневная и годичная смертность после госпитализации с СН были выше (7% и 24%), чем в представленном исследовании, хотя нельзя исключить вклад случаев летального исхода за время госпитализации, которые из нашего исследования исключались [12]. В отдельных группах пациентов, в частности у пожилых, уровень смертности выше: в представленном исследовании — 19% в течение года, однако показатель может достигать 43% при тяжелой декомпенсации СН и высокой доле коморбидности [10]. В исследованиях других стран по оценке долгосрочного прогноза госпитализированных пациентов с СН годичная смертность в среднем составляла 15-30% и по сравнению с представленным исследованием в большинстве регионов была существенно выше — в странах Африки (34%), Индии (23%), Северной Америки (17,3% в течение 6 мес.), Австралии (25%), Дании (33%), Швеции и Великобритании (показатель 29,2 и 27,7 на 100 пациенто-лет), и ниже — в странах Азии (от 7,4 до 13%) и Среднего Востока (9%) [5][12]. Аналогично, 5-летняя смертность была выше в датском (61,3%, 2008-2012гг) [13], австралийском (65,9%) [14] и американском регистрах (75%, 2005-2009гг) [15], чем в представленном исследовании (48,9%), что в большей степени согласуется с данными о выживаемости пациентов с хронической СН [5] и может быть связано как с анализом только выживших и стабилизированных после эпизода декомпенсации СН пациентов, так и с лучшей выживаемостью ввиду лучшей стабилизации состояния при более длительном стационарном лечении в РФ по сравнению с зарубежными странами. Действительно, при учете внутрибольничной летальности годичная смертность госпитализированных пациентов с СН в представленном исследовании составляла 25%.

Аналогично предшествующим работам нами установлена более высокая смертность среди мужчин [14][16] и с увеличением возраста. Возраст является универсальным предиктором риска и включен во многие прогностические шкалы при острой (EFFECT (Enhanced Feedback for Effective Cardiac Treatment) [17], GWTG-HF (Get With The Guidelines-Heart Failure) [18]) и хронической (Seattle Heart Failure Model [19], MAGGIC (Meta‐Analysis Global Group in Chronic Heart Failure) [20]) СН. Существует множество факторов, потенциально усложняющих ведение пациентов пожилого и старческого возраста и усугубляющих прогноз, в особенности наличие и выраженность синдрома старческой астении и высокий индекс коморбидности. Кроме того, пожилые пациенты реже включались в клинические исследования. Тем не менее препараты для лечения СН снижают риск смерти вне зависимости от пола и возраста. Более высокий риск неблагоприятных событий после выписки требует более тщательного внимания к группам риска и подчеркивает важность ведения пациентов в мультидисциплинарной команде, в т. ч. с включением врача-гериатра.

Ранее показано, что среди госпитализированных пациентов с СН наибольшие показатели смертности наблюдаются в первые месяцы после выписки, в связи с чем данный период условно обозначают как "уязвимый" [6]. В нашем исследовании показана высокая смертность в течение первых месяцев после выписки с последующим её снижением. Полученные результаты дополняют ранее полученные данные [21], показывая, что "уязвимость" характерна для всех пациентов с СН вне зависимости от пола, но наиболее высокий риск наблюдается у пациентов старческого возраста и долгожителей. Данная тенденция прослеживалась вне зависимости от года госпитализации. Именно двукратный прирост смертности в течение первого месяца после выписки в период распространения пандемии COVID-19 (2020-2021гг) определил различия в прогнозе пациентов с СН в зависимости от года госпитализации. Повышение риска в раннем периоде после выписки может быть связано с несколькими факторами. Само ухудшение течения СН, приведшее к госпитализации, может быть маркером прогрессирования сердечной дисфункции. Зачастую наблюдаются тактические ошибки при ведении пациента в стационарных условиях в виде неназначения РБМТ [1][22], что может быть связано как с недостаточной обеспеченностью данными препаратами, так и с зависящими от врача факторами — отсутствием знаний и опыта, погрешностью ввиду высокой нагрузки, а также зачастую мнимыми опасениями по поводу переносимости и безопасности назначения и титрования доз препаратов, особенно, в период ухудшения течения СН. Не последнее место среди причин высокой смертности в первые месяцы после госпитализации занимает плохая преемственность — несвоевременное направление на амбулаторный прием после выписки, нерегулярное наблюдение, а также прекращение титрования или отмена РБМТ.

Многочисленные исследования свидетельствуют, что далеко не все пациенты с СН получают оптимальную медикаментозную терапию. В межнациональном исследовании EVOLUTION HF (Utilization of Dapagliflozin and Other Guideline Directed Medical Therapies in Heart Failure Patients: A Multinational Observational Study Based on Secondary Data) электронных медицинских данных в Японии, Швеции, США и Великобритании наибольший процент использования квадротерапии через 3 мес. после выписки с СН был в Швеции и составлял всего 11,3% [22]. Во всероссийском амбулаторном исследовании Приоритет-ХСН охват квадротерапией пациентов с СН с низкой фракцией выброса был выше (24%) [23], однако чаще в РФ показатель неприемлемо низкий [24][25]. Формирование междисциплинарных команд специалистов, многокомпонентные стратегии обучения и мотивации персонала и пациентов, в т. ч. с использованием цифровых технологий, могут улучшить качество медикаментозной терапии СН [26]. Эффективность и безопасность тактики ранней инициации в стационаре и быстрого достижения целевых доз в сочетании с тщательным наблюдением после выписки была доказана в исследовании STRONG-HF (Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure) — суммарная частота повторных госпитализаций с СН и смерти от всех причин в течение 180 дней наблюдения была значительно ниже в группе интенсивного ведения и составила 15,2%, по сравнению с 23,3% в группе стандартного подхода [27].

Хотя на сегодняшний день общенациональные исследования единичны, а прямое сравнение популяций разных стран и регионов невозможно ввиду различий в анализируемых выборках, используемых методах статистической обработки, особенностях организации медицинской помощи и системы здравоохранения в целом, полученные нами данные в совокупности подчеркивают сохраняющуюся значимость проблемы СН и важность своевременного внедрения научных достижений с доказанным влиянием на прогноз в реальную клиническую практику.

Ограничения исследования. Представленное исследование основано на данных о диагнозе СН (код I50.х) в ЭМЗ, объем которых не позволяет в полной мере оценить корректность диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, как и клинический статус пациентов, функциональный класс СН, медикаментозную терапию. Более низкий показатель смертности по сравнению с другими исследованиями может свидетельствовать как об отсутствии декомпенсации СН у части больных, так и об эффективной организации медицинской помощи пациентам с СН, что позволяет снизить годичную и 3-летнюю смертность до 4% [9] и 20% [28]. Валидационные зарубежные исследования свидетельствуют о валидности кода I50.х для госпитализированных пациентов с СН [29], а выполненный ранее анализ данных выписных эпикризов пациентов, включенных в регистр СН Санкт-Петербурга по критерию наличия кода I50.х в диагнозе, свидетельствует о высокой пропорции пациентов с признаками декомпенсации СН и частом назначении внутривенной диуретической терапии [30]. Исключение из исследования пациентов с острыми состояниями, COVID-19 и длительностью госпитализации >30 дней делает анализируемую выборку не сплошной и может быть причиной систематической ошибки отбора, однако это требовалось для получения данных, более точно описывающих исходы, непосредственно связанные с наличием самой СН. Кроме того, учитывая объем и гетерогенность включенной когорты и наблюдение в медицинских учреждениях разного уровня, результаты нашего исследования могут быть экстраполированы на популяцию в целом. Представленное исследование проводилось в период пандемии и постпандемии COVID-19 и начальных этапов внедрения в практику новых классов лекарственных препаратов, снижающих смертность при СН (ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторов и ингибиторов натрийглюкозного котранспортера 2 типа), что могло повлиять на результаты.

Заключение

По данным реальной клинической практики 16,3% и 48,9% пациентов с СН подвержены риску смерти в течение 1 года и 5 лет после выписки из стационара. Наихудший прогноз характерен для первых месяцев после выписки и для пациентов пожилого и старческого возраста. Улучшение качества медицинской помощи в стационаре и преемственность медицинской помощи между стационарным и амбулаторным этапами могут улучшить прогноз пациентов с СН.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Дополнительные материалы

Таблица ДМ1

Вероятность наступления смерти в различные точки наблюдения в течение 5 лет от даты госпитализации в общей группе и подгруппах по полу и возрасту

Период после даты госпитализации | Вероятность наступления смерти, % (95% доверительный интервал) | |||||

Общая группа | В зависимости от пола | В зависимости от возраста | ||||

Женщины | Мужчины | Молодой и средний возраст | Пожилой возраст | Старческий возраст и долгожители | ||

30 дней | 13,4 (13,2-13,6) | 13,9 (13,7-14,2) | 12,7 (12,4-13,0) | 11,2 (10,7-11,8) | 10,3 (10,0-10,6) | 16,2 (15,9-16,5) |

60 дней | 16,3 (16,0-16,5) | 17,0 (16,7-17,3) | 15,2 (14,8-15,5) | 13,0 (12,4-13,6) | 12,6 (12,2-12,9) | 19,6 (19,3-19,9) |

90 дней | 18,0 (17,7-18,2) | 18,8 (18,5-19,2) | 16,7 (16,4-17,1) | 14,3 (13,7-14,9) | 14,0 (13,6-14,3) | 21,6 (21,3-22,0) |

180 дней | 21,1 (20,8-21,3) | 22,1 (21,7-22,4) | 19,8 (19,4-20,1) | 16,3 (15,7-17,0) | 16,6 (16,3-17,0) | 25,3 (24,9-25,7) |

270 дней | 23,5 (23,2-23,8) | 24,4 (24,0-24,7) | 22,2 (21,8-22,6) | 18,3 (17,6-19,0) | 18,7 (18,3-19,1) | 28,0 (27,6-28,4) |

1 год | 25,6 (25,3-25,9) | 26,4 (26,1-26,8) | 24,4 (24,0-24,9) | 19,8 (19,0-20,5) | 20,5 (20,0-20,9) | 30,4 (30,0-30,9) |

2 года | 33,3 (33,0-33,7) | 34,0 (33,6-34,4) | 32,4 (31,9-33,0) | 24,7 (23,8-25,6) | 26,8 (26,3-27,4) | 39,5 (39,0-40,0) |

3 года | 39,7 (39,2-40,1) | 40,3 (39,8-40,9) | 38,8 (38,1-39,4) | 28,4 (27,3-29,5) | 31,6 (30,9-32,2) | 47,1 (46,5-47,6) |

4 года | 45,8 (45,3-46,3) | 46,3 (45,6-47,0) | 45,1 (44,3-45,9) | 32,7 (31,1-34,4) | 36,2 (35,4-37,1) | 53,9 (53,2-54,6) |

5 лет | 53,8 (52,7-54,9) | 54,5 (53,1-55,9) | 52,7 (51,0-54,4) | 41,5 (36,6-46,8) | 41,5 (39,8-43,1) | 62,4 (61,1-63,8) |

Примечание: данные представлены для всех госпитализированных пациентов, включая пациентов с неизвестной (незакрытой) датой выписки, ОИМ (I21-I24), ОНМК (I60-I64) и COVID-19 (U07.1, U07.2) в текущую госпитализацию, летальным исходом в течение срока госпитализации.

Сокращения: ОИМ — острый инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, COVID-19 — новая коронавирусная инфекция.

Таблица ДМ2

Вероятность наступления смерти в различные точки наблюдения в течение 5 лет от даты госпитализации в общей группе и подгруппах по полу и возрасту

Период после даты госпитализации | Вероятность наступления смерти, % (95% доверительный интервал) | |||||

Общая группа | В зависимости от пола | В зависимости от возраста | ||||

Женщины | Мужчины | Молодой и средний возраст | Пожилой возраст | Старческий возраст и долгожители | ||

30 дней | 9,8 (9,5-10,0) | 10,1 (9,9-10,4) | 9,2 (8,9-9,5) | 9,3 (8,7-9,9) | 7,3 (7,0-7,7) | 11,5 (11,2-11,8) |

60 дней | 12,0 (11,8-12,2) | 12,5 (12,2-12,8) | 11,2 (10,9-11,6) | 10,6 (9,9-11,3) | 9,2 (8,9-9,6) | 14,2 (13,8-14,5) |

90 дней | 13,7 (13,5-14,0) | 14,3 (14,0-14,6) | 12,9 (12,5-13,2) | 11,9 (11,2-12,6) | 10,7 (10,3-11,1) | 16,1 (15,8-16,5) |

180 дней | 17,1 (16,8-17,3) | 17,7 (17,3-18,0) | 16,2 (15,7-16,6) | 14,2 (13,4-14,9) | 13,5 (13,1-14,0) | 20,0 (19,6-20,4) |

270 дней | 19,7 (19,4-20,0) | 20,2 (19,8-20,6) | 19,0 (18,5-19,4) | 16,3 (15,5-17,2) | 15,8 (15,3-16,2) | 23,0 (22,6-23,4) |

1 год | 22,0 (21,7-22,3) | 22,4 (22,0-22,8) | 21,5 (21,0-21,9) | 18,0 (17,2-18,9) | 17,7 (17,3-18,2) | 25,6 (25,2-26,1) |

2 года | 30,7 (30,3-31,1) | 30,8 (30,3-31,3) | 30,6 (30,0-31,2) | 23,9 (22,8-25,0) | 25,0 (24,4-25,6) | 35,6 (35,1-36,2) |

3 года | 37,7 (37,2-38,2) | 37,7 (37,1-38,3) | 37,7 (36,9-38,5) | 28,2 (26,8-29,6) | 30,3 (29,5-31,0) | 43,8 (43,2-44,5) |

4 года | 42,2 (43,6-44,8) | 44,1 (43,3-44,8) | 44,4 (43,5-45,4) | 33,1 (31,2-35,2) | 35,1 (34,1-36,0) | 51,1 (50,4-51,9) |

5 лет | 52,3 (51,1-53,5) | 52,4 (50,9-53,9) | 52,2 (50,3-54,0) | 42,3 (36,3-48,7) | 40,4 (38,6-42,3) | 59,9 (58,4-61,3) |

Примечание: данные представлены для всех госпитализированных пациентов, за исключением пациентов с ОИМ (I21-I24), ОНМК (I60-I64) и COVID-19 (U07.1, U07.2) в текущую госпитализацию, сроком госпитализации более 30 дней.

Сокращения: ОИМ — острый инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, COVID-19 — новая коронавирусная инфекция.

Список литературы

1. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

2. Conrad N, Judge A, Tran J, et al. Temporal trends and patterns in heart failure incidence: a population-based study of 4 million individuals. The Lancet. 2018;391(10120): 572-80. doi:10.1016/S0140-6736(17)32520-5.

3. Salah HM, Khan Minhas AM, Khan MS, et al. Causes of Hospitalization in the United States between 2005-2018, European Heart Journal Open. 2021;1(1):oeab001. doi:10.1093/ehjopen/oeab001.

4. Соловьева А.Е., Ендубаева Г.В., Авдонина Н.Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность согласно кодам МКБ-10 в электронных медицинских записях Санкт-Петербурга: распространенность, нагрузка на систему здравоохранения, исходы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4621. doi:10.15829/1560-4071-2021-4621.

5. Savarese G, Becher PM, Lund LH, et al. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovasc Res. 2023;118(17):3272-87. doi:10.1093/cvr/cvac013.

6. Виллевальде С.В., Соловьева А.Е. Декомпенсация сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса: преодоление барьеров для улучшения прогноза в "уязвимый" период после выписки. Кардиология. 2021;61(12):82-93. doi:10.18087/cardio.2021.12.n1860.

7. Cunningham JW, Vaduganathan M, Claggett BL, et al. Dapagliflozin in Patients Recently Hospitalized With Heart Failure and Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2022;80(14):1302-10. doi:10.1016/j.jacc.2022.07.021.

8. Терещенко С.Н. Галявич А.С., Ускач Т.М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

9. Виноградова Н.Г., Поляков Д.С., Фомин И.В. Анализ смертности у пациентов с ХСН после декомпенсации при длительном наблюдении в условиях специализированной медицинской помощи и в реальной клинической практике. Кардиология. 2020;60(4):91-100. doi:10.18087/cardio.2020.4.n1014.

10. Арутюнов А.Г., Драгунов Д.О., Арутюнов Г. П. и др. Первое открытое исследование синдрома острой декомпенсации сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний в Российской Федерации. Независимый регистр ОРАКУЛ-РФ. Кардиология. 2015;55(5):12-21.

11. Шляхто Е.В., Звартау Н.Э., Виллевальде С.В. и др. Реализованные модели и элементы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в регионах Российской Федерации: перспективы трансформации в региональные системы управления сердечно-сосудистыми рисками. Российский кардиологический журнал. 2020;25(4):3792. doi:10.15829/1560-4071-2020-4-3792.

12. Kimmoun A, Takagi K, Gall E, et al.; METAHF Team. Temporal trends in mortality and readmission after acute heart failure: a systematic review and meta-regression in the past four decades. Eur J Heart Fail. 2021;23(3):420-31. doi:10.1002/ejhf.2103.

13. Schmidt M, Ulrichsen SP, Pedersen L, et al. Thirty-year trends in heart failure hospitalization and mortality rates and the prognostic impact of co-morbidity: a Danish nationwide cohort study. Eur J Heart Fail. 2016;18(5):490-9. doi:10.1002/ejhf.486.

14. Hariharaputhiran S, Peng Y, Ngo L, et al. Long-term survival and life expectancy following an acute heart failure hospitalization in Australia and New Zealand. Eur J Heart Fail. 2022;24(9):1519-28. doi:10.1002/ejhf.2595.

15. Shah KS, Xu H, Matsouaka RA, et al. Heart Failure With Preserved, Borderline, and Reduced Ejection Fraction: 5-Year Outcomes. J Am Coll Cardiol. 2017;70(20):2476-86. doi:10.1016/j.jacc.2017.08.074.

16. Поляков Д.С., Фомин И.В., Вайсберг А.Р. Оценка предикторов долгосрочного прогноза у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности в зависимости от возраста: результаты исследования ЭПОХА-Д-ХСН. Клиническая геронтология. 2019;(3-4):39-47. doi:10.26347/1607-2499201903-04039-047.

17. Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, et al. Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure: derivation and validation of a clinical model. J.A.M.A. 2003;290(19): 2581-7.

18. Peterson PN, Rumsfeld JS, Liang L, et al. Treatment and risk in heart failure: Gaps in evidence or quality? Circulation: Cardiovasc. Quality Outcomes. 2010;3(3):309-15.

19. Levy WC, Mozaffarian D, Linker DT, et al. The Seattle Heart Failure Model: prediction of survival in heart failure. Circulation. 2006;113(11):1424-33.

20. Pocock SJ, Ariti CA, McMurray JJV, et al. Predicting survival in heart failure: a risk score based on 39372 patients from 30 studies. Eur. Heart J. 2013;34(19):1404-13.

21. Solomon SD, Dobson J, Pocock S, et al. Influence of nonfatal hospitalization for heart failure on subsequent mortality in patients with chronic heart failure. Circulation. 2007: 116(13):1482-7. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.696906.

22. Bozkurt B, Savarese G, Adamsson Eryd S, et al. Mortality, Outcomes, Costs, and Use of Medicines Following a First Heart Failure Hospitalization: EVOLUTION HF. JACC Heart Fail. 2023:S2213-1779(23)00234-2. doi:10.1016/j.jchf.2023.04.017.

23. Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А. и др. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. doi:10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV.

24. Фомин И.В., Поляков Д.С., Вайсберг А.Р. 25 лет реальной клинической практики в лечении хронической сердечной недостаточности в РФ — все ли мы правильно делаем в 2022 году? Медицинский альманах. 2022;(4):27-37.

25. Агеев Ф.Т., Бланкова З.Н., Свирида О.Н. и др. Первые результаты мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в различных регионах Российской Федерации. Часть II. Частота применения основных препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности и динамика количества госпитализаций. Кардиологический вестник. 2023;18(2):29-34. doi:10.17116/Cardiobulletin20231802129.

26. Van Spall HGC, Fonarow GC, Mamas MA. Underutilization of Guideline-Directed Medical Therapy in Heart Failure: Can Digital Health Technologies PROMPT Change? J Am Coll Cardiol. 2022;79(22):2214-8. doi:10.1016/j.jacc.2022.03.351.

27. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet. 2022;400(10367):1938-52. doi:10.1016/S0140-6736(22)02076-1.

28. Ситникова М.Ю., Лясникова Е.А., Юрченко А.В. и др. Результаты 3-х летней работы Российского госпитального регистра хронической сердечной недостаточности (RUssian hoSpital Heart Failure Registry — RUS-HFR): взаимосвязь менеджмента и исходов у больных хронической сердечной недостаточностью. Кардиология. 2018;58(S10):9-19. doi:10.18087/cardio.2483.

29. Bates BA, Akhabue E, Nahass MM, et al. Validity of International Classification of Diseases (ICD)-10 Diagnosis Codes for Identification of Acute Heart Failure Hospitalization and Heart Failure with Reduced Versus Preserved Ejection Fraction in a National Medicare Sample. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2023;16(2):e009078. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.122.009078.

30. Ендубаева Г.В., Соловьева А.Е., Медведев А.Э. и др. Анализ соответствия ведения госпитализированных пациентов с хронической сердечной недостаточностью критериям качества медицинской помощи: данные регистра Санкт-Петербурга. Российский кардиологический журнал. 2023;28(4S):5621. doi:10.15829/1560-4071-2023-5621. EDN: BBAIJN.

Об авторах

А. Е. СоловьеваРоссия

К.м.н., доцент кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования, зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

А. Э. Медведев

Россия

Врач-кардиолог, аспирант кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования, специалист группы мониторинга специализированных региональных программ службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

А. В. Лубковский

Россия

Инженер

Санкт-Петербург

А. И. Шмаков

Россия

Клинический ординатор кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. Е. Соловьев

Россия

Зав. отделом регионального взаимодействия службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Г. В. Ендубаева

Россия

Ведущий специалист, руководитель группы мониторинга специальных региональных программ службы по развитию регионального здравоохранения, Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Т. В. Горбачева

Россия

Инженер-аналитик

Санкт-Петербург

О. Ю. Ваулина

Россия

Начальник сектора развития и внедрения систем электронной медицинской карты

Санкт-Петербург

П. С. Алексеев

Россия

Директор

Санкт-Петербург

Ю. Е. Курилюк

Россия

К.ю.н., магистр юриспруденции, доцент кафедры международного и публичного права Юридического факультета

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Н. Э. Звартау

Россия

К.м.н., доцент, зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой лечебного факультета Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Е. В. Шляхто

Россия

Д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог в субъектах СЗФО, СКФО, ЮФО, ПФО, Херсонской и Запорожской областях, главный внештатный специалист кардиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

- На крупной когорте из 73450 пациентов с сердечной недостаточностью, госпитализированных в стационары Санкт-Петербурга в 2019-2023гг, проанализирована выживаемость в течение 5 лет после выписки.

- Вероятность смерти в течение года и пяти лет после выписки составила 16,3% и 48,9%.

- Наиболее высокий риск смерти выявлен в первый месяц после выписки, в особенности для пациентов пожилого и старческого возраста.

Рецензия

Для цитирования:

Соловьева А.Е., Медведев А.Э., Лубковский А.В., Шмаков А.И., Соловьев А.Е., Ендубаева Г.В., Горбачева Т.В., Ваулина О.Ю., Алексеев П.С., Курилюк Ю.Е., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Общая, возраст- и пол-специфичная смертность после выписки пациентов с сердечной недостаточностью: первое крупное когортное исследование реальной клинической практики в российской популяции. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5940. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5940. EDN: CTTQTF

For citation:

Soloveva A.E., Medvedev A.E., Lubkovsky A.V., Shmakov A.I., Solovev A.E., Endubaeva G.V., Gorbacheva T.V., Vaulina O.Yu., Alekseev P.S., Kurilyuk Yu.E., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Total, ageand sex-specific mortality after discharge of patients with heart failure: the first large-scale cohort real-world study on Russian population. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5940. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5940. EDN: CTTQTF