Перейти к:

Возможности прогнозирования умеренно сниженной и низкой фракции выброса левого желудочка у пациентов в постинфарктном периоде

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5938

EDN: QSKPBD

Аннотация

Цель. Анализ показателей ишемического и реперфузионного повреждения, а также миокардиальной работы для выявления предикторов сниженной фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) <50% через 24 нед. после инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) у больных, перенесших реваскуляризацию.

Материал и методы. Включено 65 больных (возраст 58 (52; 60) лет), которым на 7-10-е сут. и через 24 нед. проводили обследование. По результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца определяли показатели ишемического и реперфузионного повреждения. По спекл-трекинг эхокардиографии (ЭхоКГ) оценивали параметры миокардиальной работы.

Результаты. Все 65 больных завершили исследование. По результатам ЭхоКГ пациентов разделили на группы: 1 — 45 человек с ФВ ЛЖ ≥50%, 2 — 20 больных с ФВ ЛЖ <50%. У пациентов с ФВ ≥50% через 24 нед. после ИМпST отмечено уменьшение массы ишемического повреждения на 32,3% (р=0,001) за счет регресса массы рубца на 28% (р=0,008) и периинфарктной гетерогенной зоны на 33,3% (р=0,020). Во 2 группе показатели не изменились. На повторном визите выявлено уменьшение количества лиц с микрососудистой обструкцией в группе ФВ ≥50% с 44 до 16% (р<0,001), ФВ <50% — с 65 до 40% (р=0,045). По ЭхоКГ глобальная потерянная работа в 1 группе уменьшилась с 77 (50,5; 105,5) до 59 (43; 92) мм рт.ст.% (р=0,042); во 2 группе исходно — 99,5 (59; 181), повторно — 104,5 (58,5; 156,5) мм рт.ст.% (р=0,765). Эффективность и индекс глобальной работы преобладали у пациентов с ФВ ≥50% на двух визитах (р<0,05). Определены предикторы снижения ФВ ЛЖ через 24 нед. после ИМпST: масса ишемического повреждения, рубцовой ткани, микрососудистой обструкции, индекс глобального контрастирования по МРТ; эффективность и индекс глобальной работы по ЭхоК Г.

Заключение. МРТ сердца с контрастированием и спекл-трекинг ЭхоКГ являются взаимодополняющими методами, позволяющими количественно оценить морфофункциональную картину постинфарктного кардиосклероза и прогнозировать развитие умеренно сниженной и низкой ФВ ЛЖ в среднесрочном периоде.

Ключевые слова

Для цитирования:

Олейников В.Э., Салямова Л.И., Донецкая Н.А., Вдовкин А.В., Чернова А.А., Вершинина О.Д., Томашевская Ю.А., Бабкина И.А. Возможности прогнозирования умеренно сниженной и низкой фракции выброса левого желудочка у пациентов в постинфарктном периоде. Российский кардиологический журнал. 2024;29(7):5938. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5938. EDN: QSKPBD

For citation:

Oleynikov V.E., Salyamova L.I., Donetskaya N.A., Vdovkin A.V., Chernova A.A., Vershinina O.D., Tomashevskaya Yu.A., Babkina I.A. Potential of predicting mildly reduced and reduced left ventricular ejection fraction in patients in the post-infarction period. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(7):5938. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5938. EDN: QSKPBD

Современные методики лечения пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST) способствовали значительному снижению смертности в острую и последующие стадии заболевания. Однако развитие хронической сердечной недостаточности (ХСН) в постинфарктном периоде остается серьезной проблемой у данной когорты больных [1]. Оценка фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) при эхокардиографии (ЭхоКГ) позволяет фенотипировать пациентов для определения прогноза и подбора адекватной фармакотерапии [2].

Методы визуализации используют как для первоначальной оценки ишемического повреждения при ИМ, так и для выявления больных с высоким риском повторных сердечно-сосудистых событий. ЭхоКГ позволяет оценить объемные показатели, глобальную и региональную систолическую функцию ЛЖ [2]. Однако изолированное нарушение сократимости миокарда, например, без изменения лабораторных маркеров не дает информации о наличии или отсутствии инфаркта, поскольку гибернирующий или оглушенный миокард жизнеспособен, но при этом находится в состоянии гипокинеза [3]. Относительно недавно предложен новый показатель миокардиальной работы, основанный на анализе кривой давление-деформация по результатам спекл-трекинг ЭхоКГ [4]. Отсутствие зависимости данного параметра от постнагрузки на ЛЖ по сравнению с ФВ и глобальной продольной деформацией обеспечивает более детальную оценку систолической функции ЛЖ [4].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с контрастным усилением является уникальной методикой, позволяющей не только проанализировать структуру и функции сердца, но и идентифицировать зону инфаркта, количественно охарактеризовать его размер и глубину поражения, наличие и выраженность микрососудистой обструкции (МСО), интрамиокардиального кровоизлияния [5]. Вышеперечисленные показатели представляют несомненный интерес при изучении эффективности лечения и оценке прогноза больных после ИМ.

Цель исследования — анализ показателей ишемического и реперфузионного повреждения, а также миокардиальной работы для выявления предикторов сниженной ФВ ЛЖ <50% через 24 нед. после ИМпST у больных, перенесших реваскуляризацию.

Материал и методы

В открытое проспективное сравнительное исследование включено 65 больных в возрасте 30-70 лет с острым ИМпST 1 типа в соответствии с четвертым универсальным определением Европейского общества кардиологов (2018г). Возраст больных составил 58 (52; 60) лет. Среди включенных лиц преобладали мужчины (n=63; 96,9%). Вся документация, включая индивидуальную карту регистрации данных, была одобрена Локальным комитетом по этике (№ 5 от 29.01.2021).

В исследование не включали пациентов с сужением ствола левой коронарной артерии >30%; повторным или рецидивирующим ИМ; острой сердечной недостаточностью III-IV функционального класса при поступлении или ХСН III-IV функционального класса в анамнезе; гипертрофией ЛЖ по данным ЭхоКГ (толщина межжелудочковой перегородки и/или задней стенки ЛЖ >14 мм); врожденными и приобретенными пороками сердца; другими тяжелыми сопут-

ствующими заболеваниями.

Медикаментозное лечение ИМпST осуществляли в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями (2020г). На 7-10 сут. от индексного события и через 24 нед. пациентам выполняли инструментальное и лабораторное обследование.

МРТ сердца проводили на томографе GE SIGNA Voyager 1,5 Тл (GE HealthCare, США) с контрастированием одномолярным гадолиний-содержащим препаратом (гадотеровая кислота, GE Healthcare, Норвегия). Тканевый анализ изображений осуществляли с помощью CVI42 (Circle Cardiovascular Imaging Inc., Канада). Определяли массу ишемического повреждения, в т. ч. рубцовой ткани и периинфарктной гетерогенной зоны (ПГЗ); наличие МСО и ее массу; индекс глобального контрастирования (ИГК), индекс локальной сократимости (ИЛС).

Спекл-трекинг ЭхоКГ проводили на ультразвуковом сканере Vivid E95 (GE Healthcare, США) с измерением стандартных структурных, объемных показателей ЛЖ и расчетом ФВ. Миокардиальную работу сердца анализировали по результатам автоматической обработки на EchoPac Software Only (GE Healthcare, США). Регистрировали индекс глобальной работы (GWI), эффективность глобальной работы (GWE), глобальную полезную (GСW) и глобальную потерянную работу (GWW).

Высокочувствительный тропонин I (вчTnI) определяли на анализаторе Architect i2000 (Abbott, США) трижды во время госпитализации; в работе использовали наибольшее значение. N-концевой промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) измеряли в крови с помощью иммуноферментного анализатора Infinite F50 (Tecan Austria GmbH, Австрия).

Статистическую обработку данных проводили программой STATISTICA 13 (StatSoft, США). Предварительно анализировали распределение данных с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении показатели представлены как M±SD. В случае непараметрического распределения указывали Me (Q 25%; Q 75%). Межгрупповые различия анализировали критерием Стьюдента при параметрических данных, критерием Манна-Уитни — при непараметрических. Внутригрупповую динамику изучали с помощью критерия Стьюдента и Вилкоксона, соответственно. Несвязанные качественные характеристики анализировали критерием χ2 с поправкой Йейтса, связанные — критерием МакНемара. Для выявления независимых факторов риска сниженной ФВ ЛЖ <50% на 24 нед. по данным лабораторных и инструментальных исследований применяли однофакторную логистическую регрессию. Регрессионный анализ Кокса использовали для поиска предикторов умеренно сниженной и низкой ФВ ЛЖ среди клинико-анамнестических данных, лабораторных и инструментальных показателей, медикаментозного лечения, зарегистрированных в острую стадию ИМпST. При p<0,05 различия считали зна-

чимыми.

Результаты

Все 65 больных завершили 24-нед. исследование. По результатам ЭхоКГ пациентов разделили на группы, в 1 группу из которых вошли 45 человек с ФВ ЛЖ ≥50%, во 2 — 20 больных с ФВ ЛЖ <50%. Группы не различались по клинико-анамнестическим данным, реваскуляризации, фармакотерапии (табл. 1).

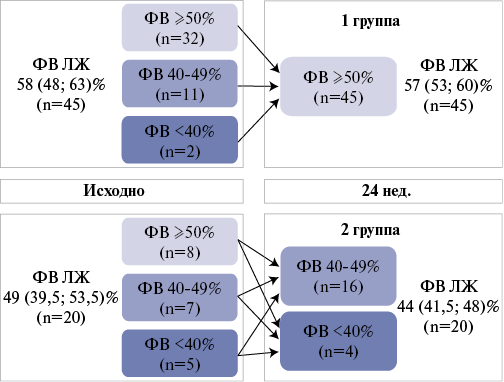

Исходные значения ФВ ЛЖ в группах представлены на рисунке 1. Статистически значимой внутригрупповой динамики показателя к окончанию наблюдения в обеих группах не зарегистрировано.

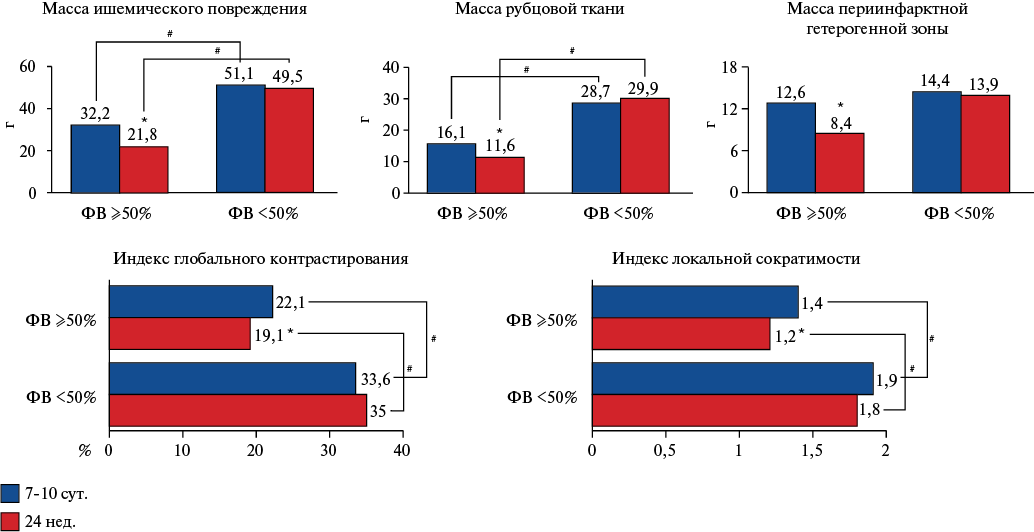

У пациентов с ФВ ≥50% через 24 нед. после ИМпST отмечено уменьшение массы ишемического повреждения за счет регресса массы ПГЗ и рубцовой ткани (рис. 2). Во 2 группе эти показатели существенно не изменились. Важно отметить, что во 2 группе масса ишемического повреждения за счет рубцовой ткани как на 7-10 сут., так и через 24 нед. была значимо больше, чем в 1 группе.

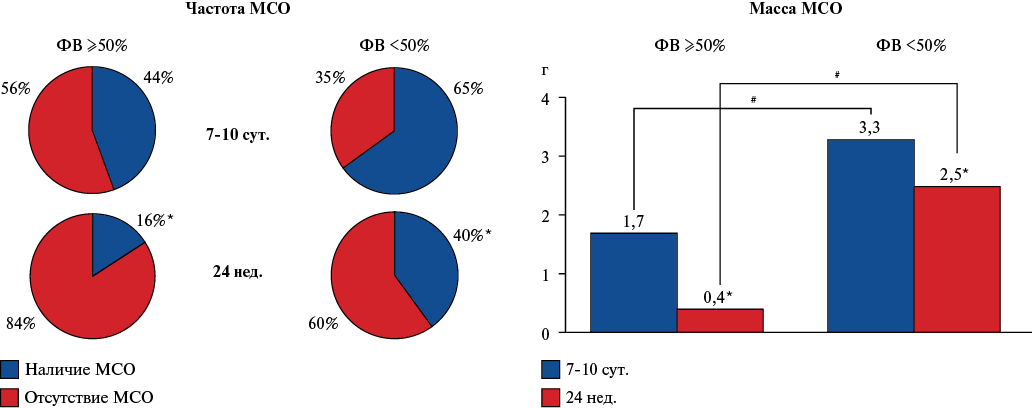

Частота выявления МСО в обеих группах исходно и по окончании наблюдения не отличалась. На повторном визите отмечено уменьшение количества лиц с МСО как у пациентов с ФВ ≥50%, так и <50% (рис. 3). Масса МСО во 2 группе была в 1,9 раза больше на 7-10 сут., а спустя 24 нед. в 6,25 раз. Хотя показатель уменьшился в обеих группах к концу исследования, однако в 1 группе на 76,5%, тогда как во 2 только на 24,2% (р<0,001).

Также во 2 группе выявлены более высокие значения ИГК и ИЛС на двух визитах (рис. 2). Причем в противоположность 1 группе, где эти показатели значимо снизились, во 2 группе существенных изменений не произошло.

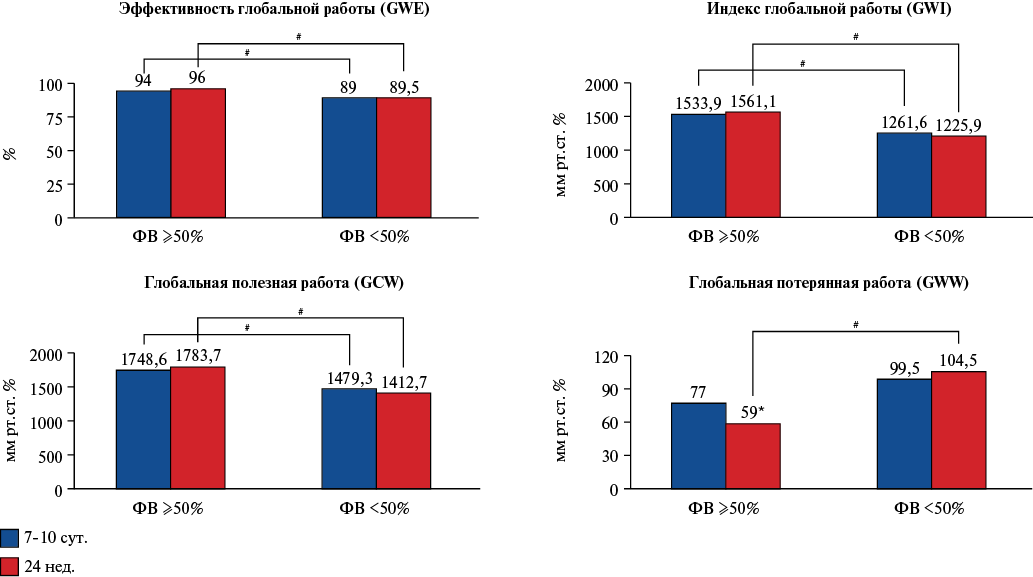

Среди параметров ЭхоКГ исходно GWE, GWI и GCW преобладали у пациентов с ФВ ЛЖ ≥50%. В дальнейшем в данной группе выявлено благоприятное снижение уровня GWW (рис. 4). У больных с ФВ <50% характеристики миокардиальной работы не изменились на протяжении всего периода наблюдения. Примечательно, что спустя 24 нед. параметры GWE, GWI и GCW также были выше в 1 группе. В свою очередь, GWW преобладал у больных с ФВ ЛЖ <50%.

Уровень вчTnI в 1 группе в острую стадию заболевания составил 18402,1 (5214,35; 37733,4) пг/мл, во 2 группе — 81786,2 (29627,8; 160388,0) пг/мл (р<0,001). Уровень NT-proBNP на 7-10 сут. у больных с ФВ ЛЖ ≥50% оказался равен 243,8 (58,7; 424,1) пг/мл, с ФВ ЛЖ <50% — 225,4 (138,1; 281,3) пг/мл (р1-2=0,966). В дальнейшем отмечено снижение показателя в 1 группе до 58,9 (12,8; 212,8) пг/мл (р0-24=0,013) без динамики во 2 — 179,5 (23; 1173,4) пг/мл (р0-24=0,285; р1-2=0,122).

В ходе логистического регрессионного анализа были проанализированы показатели МРТ, ЭхоКГ, NT-proBNP, фармакотерапия, зарегистрированные через 24 нед. от ИМпST. Выявлены следующие независимые переменные, продемонстрировавшие влияние на ФВ ЛЖ <50% (табл. 2): масса ишемического повреждения и рубцовой ткани, наличие и выраженность МСО, ИЛС, ИГК по МРТ; GWI, GCW и GWW по результатам спекл-трекинг ЭхоКГ; NT-proBNP.

Для определения предикторов снижения ФВ ЛЖ через 24 нед. после ИМпST с помощью регрессионного анализа Кокса были проанализированы клинико-анамнестические данные, медикаментозное лечение, лабораторные параметры (вчTnI, NT-proBNP), показатели МРТ и спекл-трекинг ЭхоКГ, результаты коронароангиографии, зарегистрированные во время госпитализации. Выявлены следующие предикторы (табл. 3): масса ишемического повреждения и рубцовой ткани, масса МСО, ИГК, ИЛС по данным МРТ; ФВ ЛЖ, GWE и GWI по спекл-трекинг ЭхоКГ; вчTnI.

Таблица 1

Сравнительная характеристика групп

Показатели | ФВ ЛЖ ≥50% (n=45) | ФВ ЛЖ <50% (n=20) | р | |

Возраст, лет | 57 (51; 60) | 58,5 (52,5; 62) | 0,413 | |

Женщины, n (%) | 1 (2,2) | 1 (5) | 0,549 | |

Мужчины, n (%) | 44 (97,8) | 19 (95) | 0,549 | |

Индекс массы тела, кг/м2 | 27,7±4,0 | 26,9±3,4 | 0,451 | |

Стенокардия в анамнезе, n (%) | 14 (31) | 7 (35) | 0,750 | |

Артериальная гипертензия, n (%) | 40 (88,9) | 15 (75) | 0,152 | |

Систолическое артериальное давление, мм рт.ст. | 126,8±11,7 | 126,5±15,8 | 0,933 | |

Диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. | 79,3±8,3 | 78,5±9,6 | 0,735 | |

Частота сердечных сокращений, уд./мин | 71,8±10,9 | 74,6±9,1 | 0,358 | |

Передняя нисходящая артерия в качестве симптом-связанной, n (%) | 18 (40) | 9 (45) | 0,706 | |

Фармакоинвазивная реваскуляризация, n (%) | 14 (31,1) | 8 (40,0) | 0,485 | |

Первичное ЧКВ, n (%) | 31 (68,9) | 12 (60,0) | 0,485 | |

Время "боль-тромболизис", мин | 90 (50; 120) | 140 (105; 210) | 0,082 | |

Время "боль-стент", мин | 220 (150; 380) | 360 (220; 620) | 0,088 | |

Медикаментозное лечение | ||||

Двойная антиагрегантная терапия, n (%) | исходно | 45 (100) | 20 (100) | 1,000 |

24 нед. | 45 (100) | 20 (100) | 1,000 | |

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина II, n (%) | исходно | 43 (95,6) | 19 (95) | 0,588 |

24 нед. | 38 (84,4) | 12 (60) | 0,066 | |

β-адреноблокаторы, n (%) | исходно | 44 (97,8) | 18 (90) | 0,460 |

24 нед. | 32 (71,1) | 14 (70) | 0,838 | |

Диуретики, n (%) | исходно | 8 (17,8) | 5 (25) | 0,737 |

24 нед. | 8 (17,8) | 6 (30) | 0,436 | |

Блокаторы кальциевых каналов, n (%) | исходно | 7 (15,6) | 0 (0) | 0,152 |

24 нед. | 4 (8,9) | 1 (5) | 0,970 | |

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, n (%) | исходно | 4 (8,9) | 0 (0) | 0,414 |

24 нед. | 3 (6,7) | 0 (0) | 0,588 | |

Статины, n (%) | исходно | 45 (100) | 20 (100) | 1,000 |

24 нед. | 45 (100) | 20 (100) | 1,000 | |

Эзетемиб, n (%) | исходно | 0 (0) | 0 (0) | 1,000 |

24 нед. | 42 (93,3) | 12 (60) | 0,004 | |

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек, ФВ — фракция выброса, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, n — количество больных, р — достоверность.

Рис. 1. Индивидуальная динамика ФВ ЛЖ у больных в группах сравнения.

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек, ФВ — фракция выброса.

Рис. 2. Динамика показателей ишемического повреждения в группах.

Примечание: * — р<0,05 — внутригрупповые различия, # — р<0,05 — межгрупповые различия.

Сокращение: ФВ — фракция выброса.

Рис. 3. Наличие и выраженность МСО в группах.

Примечание: * — р<0,05 — внутригрупповые различия, # — р<0,05 — межгрупповые различия.

Сокращения: МСО — микрососудистая обструкция, ФВ — фракция выброса.

Рис. 4. Динамика показателей миокардиальной работы в группах.

Примечание: * — р<0,05 — внутригрупповые различия, # — р<0,05 — межгрупповые различия.

Сокращения: ФВ — фракция выброса, GСW — глобальная полезная работа, GWE — эффективность глобальной работы, GWI — индекс глобальной работы, GWW — глобальная потерянная работа.

Таблица 2

Независимые переменные, ассоциированные со сниженной ФВ ЛЖ <50% через 24 нед. после ИМпST

Показатель | ОШ (95% ДИ) | р |

Масса ишемического повреждения, г | 1,039 (1,014-1,066) | <0,001 |

Масса рубцовой ткани, г | 1,061 (1,022-1,101) | <0,001 |

Наличие МСО | 3,619 (1,085-12,067) | 0,031 |

Масса МСО, г | 2,169 (1,088-4,323) | 0,006 |

ИЛС | 10,289 (2,765-38,290) | <0,001 |

ИГК, % | 1,072 (1,028-1,119) | <0,001 |

GWI, мм рт.ст.% | 0,998 (0,996-0,999) | 0,002 |

GСW, мм рт.ст.% | 0,998 (0,997-0,999) | 0,002 |

GWW, мм рт.ст.% | 1,009 (1,0002-1,0173) | 0,033 |

NT-proBNP, пг/мл | 1,001 (1,0001-1,0025) | 0,011 |

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ИГК — индекс глобального контрастирования, ИЛС — индекс локальной сократимости, МСО — микрососудистая обструкция, ОШ — отношение шансов, GСW — глобальная полезная работа, GWI — индекс глобальной работы, GWW — глобальная потерянная работа, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Таблица 3

Прогнозирование снижения ФВ ЛЖ <50% через 24 нед. после ИМпST по данным регрессионного анализа

Показатель | RR (95% ДИ) | p |

Масса ишемического повреждения, г | 1,016 (1,002-1,031) | 0,025 |

Масса рубцовой ткани, г | 1,017 (1,003-1,032) | 0,019 |

Масса МСО, г | 1,101 (1,005-1,207) | 0,039 |

ИГК, % | 1,028 (1,003-1,053) | 0,025 |

ИЛС | 2,701 (1,263-5,774) | 0,010 |

GWE, % | 0,960 (0,923-0,998) | 0,041 |

GWI, мм рт.ст.% | 0,999 (0,998-0,999) | 0,046 |

ФВ ЛЖ, % | 0,951 (0,913-0,991) | 0,016 |

вчTnI, пг/мл | 1,000005 | 0,002 |

Сокращения: вчTnI — высокочувствительный тропонин I, ДИ — доверительный интервал, ИГК — индекс глобального контрастирования, ИЛС — индекс локальной сократимости, ЛЖ — левый желудочек, МСО — микрососудистая обструкция, ФВ — фракция выброса, RR — относительный риск, GWE — эффективность глобальной работы, GWI — индекс глобальной работы.

Обсуждение

Размер зоны некроза и глубина поражения при ИМпST являются одними из ключевых факторов, определяющих тяжесть инвалидизации и смертность больных в постинфарктном периоде [5]. Поэтому большое количество клинических исследований направлено на своевременное выявление группы пациентов, имеющих потенциально неблагоприятный прогноз с целью оптимизации медикаментозного и хирургического лечения.

Определяемая по результатам трансторакальной ЭхоКГ ФВ ЛЖ остается важным предиктором выживаемости пациентов с острым коронарным синдромом, широко использующимся в рутинной практике. Значение <40% ассоциировано со смертью 15% больных в течение 6 мес. после индексного события [6]. Также представляет несомненный интерес изучение пациентов с ХСН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ, частота которой колеблется в пределах 10-25%. Данная когорта характеризуется высоким риском несердечно-сосудистых событий по сравнению с больными с низкой ФВ ЛЖ [7]. В настоящем исследовании исходно частота умеренно сниженной и низкой ФВ составила 38,5%, уменьшившись спустя 24 нед. до 30,8%.

МРТ сердца все шире используется для идентификации пациентов с высоким риском повторных кардиоваскулярных событий после ИМпST. Диагностика поражения миокарда при МРТ основана на особенностях кинетики гадолиния, проникающего только через поврежденные мембраны кардиомиоцитов и накапливающегося во внеклеточном пространстве, что позволяет идентифицировать выраженные в различной степени дисфункциональные зоны миокарда [8].

В эксперименте на животных было показано уменьшение массы инфаркта с течением времени, особенно, после реперфузии [9]. У пациентов с ИМ также отмечен регресс размера некроза через 2 мес. после индексного события [9]. Важно отметить, что в настоящей работе уменьшение общей массы ишемического повреждения как за счет рубцовой ткани, так и ПГЗ произошло только у пациентов с ФВ ≥50%. Кроме того, сниженная сократительная функция ЛЖ ассоциировалась с более высокими значениями массы ишемического повреждения за счет рубца в острую стадию заболевания и в постинфарктном периоде. Подобные закономерности выявлены также для ИГК и ИЛС. Известно, что по мере увеличения ИГК отмечается снижение вероятности улучшения сократимости сегментов миокарда. Сегменты с трансмуральной протяженностью инфаркта >50% имеют минимальную возможность восстановления сократительной функции, несмотря на успешную коронарную реваскуляризацию [8].

Феномен МСО или "no-reflow" — это результат вазоконстрикции микроциркуляторного русла в сочетании с дистальной эмболизацией элементами атеросклеротической бляшки, частицами фибрина, тромбоцитов и эритроцитов [10]. МСО является предиктором повторных сердечно-сосудистых событий и неблагоприятного ремоделирования ЛЖ [10]. Наличие сохраненной ФВ ЛЖ через 24 нед. после ИМпST характеризовалось уменьшением частоты МСО в 2,75 раза, во 2 группе — в 1,6 раза. Несмотря на то, что в группах сравнения отмечено снижение массы показателя, она преобладала у пациентов с умеренной сниженной и низкой ФВ на двух визитах.

Показатели миокардиальной работы позволяют с высокой точностью оценивать систолическую функцию ЛЖ у больных ИБС, в т. ч. в сочетании с ХСН. Продемонстрирована высокая положительная корреляция ФВ ЛЖ с GWI, GWE, GCW, отрицательная — с GWW [11]. По данным российских исследователей GWE и GWW способны прогнозировать развитие неблагоприятного исхода в течение 1,5 лет после ИМ и реваскуляризации [12]. В исследовании Mahdiui ME, et al., выявлена связь между показателями миокардиальной работы и глубиной поражения миокарда после ИМ. В частности, GWI, GWE и GCW оказались наибольшими в непораженных сегментах, имели промежуточные значения в сегментах с нетрансмуральным инфарктом, наименьшими — в сегментах с трансмуральным поражением миокарда [13]. В другой работе показатель GWE был значительно снижен у пациентов после ИМ, а также страдающих ХСН с низкой ФВ ЛЖ по сравнению со здоровыми людьми [14]. В свою очередь, улучшение параметров работы на фоне модуляции сократимости миокарда и медикаментозной терапии у больных ХСН и фибрилляцией предсердий свидетельствует об эффективности лечения [15].

В настоящем исследовании при динамическом анализе показателей спекл-трекинг ЭхоКГ пациенты с ФВ ЛЖ <50% характеризовались неблагоприятными значениями большинства параметров миокардиальной работы на 7-10 сут. и через 24 нед. после ИМпST. При этом только в 1 группе снизился уровень GWW без его динамики в группе сравнения.

Заключение

Сниженная ФВ ЛЖ в постинфарктном периоде обусловлена определенными характеристиками ишемического и реперфузионного повреждения, миокардиальной работы, NT-proBNP. Кроме того, зарегистрированные в острую стадию заболевания показатели МРТ, спекл-трекинг ЭхоКГ, а также вчTnI способны прогнозировать снижение ФВ ЛЖ через 24 нед. после ИМпST.

Таким образом, МРТ сердца с контрастированием и спекл-трекинг ЭхоКГ являются взаимодополняющими методами, позволяющими количественно оценить морфофункциональную картину постинфарктного кардиосклероза и прогнозировать развитие умеренно сниженной и низкой ФВ ЛЖ в среднесрочном периоде.

Отношения и деятельность. Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда, проект № 23-25-00381.

Список литературы

1. Шляхто Е. В., Звартау Н. Э., Виллевальде С. В. и др. Значимость оценки распространенности и мониторинга исходов у пациентов с сердечной недостаточностью в России. Российский кардиологический журнал. 2020;25(12):4204. doi:10.15829/1560407120204204.

2. Крикунов П. В., Васюк Ю. А., Крикунова О. В. Прогностическая значимость эхокардиографии после острого инфаркта миокарда. Часть 1. Российский кардиологический журнал. 2017;(12):1208. doi:10.15829/15604071201712120128.

3. Souto ALM, Souto RM, Teixeira ICR, et al. Myocardial Viability on Cardiac Magnetic Resonance. Arq Bras Cardiol. 2017;108(5):45869. doi:10.5935/abc.20170056.

4. Olsen FJ, Skaarup KG, Lassen MCH, et al. Normal Values for Myocardial Work Indices Derived From Pressure Strain Loop Analyses: From the CCHS. Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15(5):e013712. doi:10.1161/CIRCIMAGING.121.013712.

5. Тереничева M. A., Шахнович Р. М., Стукалова O. В. и др. Взаимосвязь клинических и лабораторных показателей с развитием прогностически неблагоприятных характеристик инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST по данным магнитно резонансной томографии сердца c контрастированием. Кардиология. 2021;61(1): 4451. doi:10.18087/cardio.2021.1.n1373.

6. Furtado RHM, Juliasz MG, Chiu FYJ, et al. Longterm mortality after acute coronary syndromes among patients with normal, mildly reduced, or reduced ejection fraction. ESC Heart Fail. 2023;10(1):44252. doi:10.1002/ehf2.14201.

7. Savarese G, Stolfo D, Sinagra G, Lund LH. Heart failure with midrange or mildly reduced ejection fraction. Nature reviews. Cardiology. 2022;19(2):10016. doi:10.1038/s41569021006055.

8. Garcia MJ, Kwong RY, Scherrer Crosbie M, et al. American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention and Council on Clinical Cardiology. State of the Art: Imaging for Myocardial Viability: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circ Cardiovasc Imaging. 2020;13. doi:10.1161/HCI.0000000000000053.

9. West AM, Kramer CM. Cardiovascular magnetic resonance imaging of myocardial infarction, viability, and cardiomyopathies. Curr Probl Cardiol. 2010;35(4):176220. doi:10.1016/j.cpcardiol.2009.12.002.

10. Алексеева Я. В., Вышлов Е. В., Усов В. Ю. и др. Феномены микрососудистого повреждения при остром инфаркте миокарда. Сибирский медицинский журнал. 2018;33(4):1926. doi:10.29001/2073855220183341926.

11. Zhu H, Guo Y, Wang X, et al. Myocardial Work by Speckle Tracking Echocardiography Accurately Assesses Left Ventricular Function of Coronary Artery Disease Patients. Front Cardiovasc Med. 2021;5;8:727389. doi:10.3389/fcvm.2021.727389.

12. Тимофеева Т. М., Сафарова А. Ф., Кобалава Ж. Д. и др. Предикторные возможности параметров миокардиальной работы левого желудочка у пациентов с первым инфарктом миокарда и чрескожным коронарным вмешательством. Медицинский алфавит. 2023;(6):714. doi:10.33667/2078563120236714.

13. Mahdiui ME, van der Bijl P, Abou R, et al. Myocardial Work, an Echocardiographic Measure of Post Myocardial Infarct Scar on Contrast Enhanced Cardiac Magnetic Resonance. The American journal of cardiology. 2021;151:19. doi:10.1016/j.amjcard.2021.04.009.

14. El Mahdiui M, van der Bijl P, Abou R, et al. Global Left Ventricular Myocardial Work Efficiency in Healthy Individuals and Patients with Cardiovascular Disease. J Am Soc Echocardiogr. 2019;32(9):11207. doi:10.1016/j.echo.2019.05.002.

15. Сафиуллина А. А., Ускач Т. М., Добровольская С. В. и др. Ремоделирование миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и имплантированными модуляторами сердечной сократимости по данным эхокардиографии. Терапевтический архив. 2021;93(12):144350. doi:10.26442/00403660.2021.12.201218.

Об авторах

В. Э. ОлейниковРоссия

Валентин Эливич Олейников — д. м. н., профессор, зав. кафедрой "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

Л. И. Салямова

Россия

Людмила Ивановна Салямова — к. м. н., доцент, доцент кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

Н. А. Донецкая

Россия

Наталия Александровна Донецкая — зав. отделением лучевой диагностики, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Пензенской области, ассистент кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

А. В. Вдовкин

Россия

Александр Валентинович Вдовкин — врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики.

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

А. А. Чернова

Россия

Ангелина Андреевна Чернова — аспирант кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

О. Д. Вершинина

Россия

Ольга Дмитриевна Вершинина — аспирант кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

Ю. А. Томашевская

Россия

Юлия Анатольевна Томашевская — к. м. н., доцент кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

И. А. Бабкина

Россия

Инна Александровна Бабкина — аспирант кафедры "Терапия".

Пенза

Конфликт интересов:

Конфликт интересов не заявляется

Дополнительные файлы

- Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием и спекл-трекинг эхокардиография позволяют количественно оценить морфофункциональную картину постинфарктного кардиосклероза.

- Только у больных с фракцией выброса левого желудочка ≥50% выявлен благоприятный регресс большинства показателей ишемически-реперфузионного повреждения и глобальной потерянной работы.

- Высокие значения показателей ишемически-реперфузионного повреждения по данным магнитно-резонансной томографии, а также низкие эффективность и индекс глобальной работы по эхокардиографии являются предикторами снижения фракции выброса левого желудочка менее 50% в среднесрочном периоде.

Рецензия

Для цитирования:

Олейников В.Э., Салямова Л.И., Донецкая Н.А., Вдовкин А.В., Чернова А.А., Вершинина О.Д., Томашевская Ю.А., Бабкина И.А. Возможности прогнозирования умеренно сниженной и низкой фракции выброса левого желудочка у пациентов в постинфарктном периоде. Российский кардиологический журнал. 2024;29(7):5938. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5938. EDN: QSKPBD

For citation:

Oleynikov V.E., Salyamova L.I., Donetskaya N.A., Vdovkin A.V., Chernova A.A., Vershinina O.D., Tomashevskaya Yu.A., Babkina I.A. Potential of predicting mildly reduced and reduced left ventricular ejection fraction in patients in the post-infarction period. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(7):5938. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5938. EDN: QSKPBD

JATS XML