Перейти к:

Анализ предикторов риска развития повторных острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5881

EDN: WVVZKR

Аннотация

Цель. Оценка распространенности традиционных факторов риска и анализ предикторов развития повторных сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материал и методы. Включено 482 пациента с ОКС. Наблюдение длилось три года. Комбинированная конечная точка (ККТ) включала в себя повторный эпизод нестабильной стенокардии, нефатального инфаркта миокарда, повторное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), нефатальный ишемический инсульт, госпитализацию в связи с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности и сердечно-сосудистую смерть.

Результаты. Выявлена высокая распространенность традиционных факторов риска (дислипидемия — 467 (96,9%), артериальная гипертензия — 464 (96,3%), употребление нездоровой пищи — 450 (93,4%), гиподинамия — 416 (86,3%)). За трехлетний период наблюдения у 90 пациентов наступила ККТ. По сравнению с пациентами без ККТ (n=392), у больных с ККТ значимо чаще был длительный анамнез ишемической болезни сердца (69 (76,7%) vs 241 (61,5%), p=0,007), клиническая картина ОКС сопровождалась одышкой (50 (55,6%) vs 160 (40,9%), p=0,013), им ранее была проведена реваскуляризация миокарда (38 (42,2%) vs 116 (29,6%), p=0,024), зачастую путем ЧКВ (36 (40,0%) vs 100 (25,5%), p=0,009), особенно в бассейне ствола левой коронарной артерии (ЛКА) (6 (6,7%) vs 3 (0,8%), p=0,002), они чаще были подвержены развитию внутригоспитальной острой левожелудочковой недостаточности (11 (12,2%) vs 18 (4,6%), p=0,012), имели более низкий уровень гемоглобина и гематокрита (для всех значений p<0,05), им чаще требовалась интенсификация гиполипидемической терапии (ГЛТ) (86 (100%) vs 334 (85,2%), p=0,002), соблюдение которой было ниже (6 (6,7%) vs 105 (26,8%), p<0,001), чем у пациентов без ККТ. Предшествующее вмешательство на стволе ЛКА, несоблюдение объема ГЛТ, уровень гематокрита через 3 мес. и гемоглобина через 1 год после ОКС являлись предикторами развития повторных событий. Комбинация перенесенного вмешательства на стволе ЛКА и несоблюдение рекомендуемого объема ГЛТ продемонстрировала значимо меньшую свободу от ККТ в сравнении с остальными пациентами (77,4% vs 94,6%, p<0,001).

Заключение. Выявлена высокая распространённость традиционных факторов риска в популяции пациентов с ОКС, определены потенциальные предикторы риска развития повторных сердечно-сосудистых событий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Усова Е.И., Малишевский Л.М., Алиева А.С., Макарова Т.А., Алиева М.С., Яковлев А.Н., Конради А.О. Анализ предикторов риска развития повторных острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5881. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5881. EDN: WVVZKR

For citation:

Usova E.I., Malishevsky L.M., Alieva A.S., Makarova T.А., Alieva M.S., Yakovlev A.N., Conradi A.O. Analysis of predictors of recurrent acute cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5881. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5881. EDN: WVVZKR

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности во всем мире: последствиями их развития становятся ~18 млн смертей ежегодно [1]. Острый коронарный синдром (ОКС) заслуживает особого внимания, поскольку пациенты, пережившие данное событие, подвержены высокому риску развития повторных сердечно-сосудистых событий (ССС) как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде наблюдения [2]:

- смертность в период 2-21 дня после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) — 11,4%, от 3 нед. до 1 года — 10,5% [3];

- 1 из 10 пациентов умирает в течение года после перенесенного ИМ, а среди тех, кто выжил, 20% пациентов переносят повторные события [4];

- у каждого четвертого пациента возникают повторные ССС в течение 5 лет после выписки в связи с ОКС [5].

Несомненно, частота рецидивов острых событий может варьировать в зависимости от периода наблюдения и исследуемой популяции, но неизменным остается бремя острых ССЗ, что требует более детального изучения предикторов риска развития ССС.

Безусловно, роль традиционных факторов риска (ФР) общепризнана и знание об их распространенности позволяет прогнозировать вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС). Однако данные, посвященные оценке предикторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ОКС, немногочисленны. Проведение исследований, направленных на поиск предрасполагающих факторов, расширяет представление о вкладе иных участников развития повторных событий, позволяет своевременно выявлять особо уязвимых пациентов и совершенствует подходы к прогнозированию риска.

Таким образом, цель настоящего исследования заключалась в оценке распространенности традиционных ФР и анализе предикторов развития повторных ССС у пациентов с ОКС.

Материал и методы

Исследование проведено на базе ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России с соблюдением положений Хельсинкской декларации и одобрено локальным этическим комитетом. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

В исследуемую популяцию вошли пациенты с диагнозом нестабильная стенокардия, ИМ без с подъема сегмента ST, ИМ с подъемом сегмента ST, в соответствии с действующими рекомендациям на момент проведения исследования [6][7]. Из исследования были исключены пациенты с тяжелой соматической патологией.

Традиционные ФР определяли на основании анамнеза. Если пациенту не было о них известно, была проведена их верификация (рис. 1).

Забор крови был осуществлён несколько раз (исходно, 3 сут., через 3 мес. и через 1 год) из локтевой вены в пробирки системы Vacuette. Биообразцы центрифугировали при 2000 об./мин на протяжении 10 мин при температуре +4 С.

Показатели клинического анализа крови были определены на гематологическом анализаторе Sysmex XT-4000i. Исследование высокочувствительного тропонина было выполнено с помощью Architect i2000 с использованием тест-системы Abbott ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I и Access2 с использованием тест-системы высокочувствительный тропонин I, реагент (Access hsTnI). Параметры липидного спектра, креатинина, С-реактивного белка, глюкозы определяли на биохимическом анализаторе Abbot Architect c8000 с использованием диагностических наборов "Abbot Diagnostic". С помощью автоматического анализатора Bio-Rad D-10 был определен гликированный гемоглобин. Расчет скорости клубочковой фильтрации осуществляли по формуле CKD-EPI.

Расчет индекса массы тела осуществлялся при помощи формулы Кетле. Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений проводили с помощью тонометра OMRON М3 Expert. Регистрация электрокардиограммы выполнялась при использовании "Кардиотехника-2000" в 12 грудных отведениях в положении лежа на спине. Для ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий использовался аппарат My Sono U. Наличие локальных утолщений ≥1,3 мм расценивали как атеросклеротические бляшки. Трансторакальная эхокардиография была проведена при использовании диагностических аппаратов Vivid 7 и Sonos 7500. Исследование включало визуализацию с использованием стандартных доступов и проекций, по результатам которых был получен общепринятый объем данных. Для проведения коронароангиографии использовалась ангиографическая установка Allura FD20. Для визуализации коронарных артерий применялся контрастный препарат Omnipaque 350.

Проспективное наблюдение. Через 3 мес. после выписки все пациенты были приглашены на амбулаторный прием. С теми пациентами, кто не смог прийти, было проведено телефонное интервью. Проспективное наблюдение длилось 3 года. Комбинированная конечная точка (ККТ) включала нестабильную стенокардию, нефатальный ИМ, повторную реваскуляризацию миокарда, нефатальный ишемический инсульт, декомпенсацию хронической сердечной недостаточности (ХСН) и смерть от ССЗ.

Статистический анализ. Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS v.28. Распределение было оценено с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. При нормальном распределении количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD). При распределении, отличном от нормального — в виде медианы с интерквартильным размахом (Me [ 25; 75]). При анализе количественных показателей при их нормальном распределении был использован t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального — критерий Манна-Уитни. Для сравнения качественных показателей был использован критерий χ2 Пирсона.

Для выявления факторов, независимо ассоциированных с наступлением ККТ, был выполнен однофакторный регрессионный анализ Кокса, метод —

прямое включение. Переменные, продемонстрировавшие значимые различия и доверительный интервал, не пересекающий единицу, были отобраны в качестве независимых предикторов наступления ККТ. Бинарные предикторы были объединены в одну дихотомическую переменную, которая была оценена с помощью кривых Каплана-Мейера.

За достоверность различий изучаемых параметров принимали уровень значимости p<0,05.

Результаты

Информированное согласие было получено от 500 пациентов с ОКС. Внутригоспитально умерли 18 пациентов, в окончательный анализ вошли 482 пациента (медиана возраста 67 лет, 62,7% мужчин). Клинико-демографический профиль пациентов представлен в таблице 1.

Выявлена высокая распространенность традиционных ФР ИБС.

Пациенты были разделены на группы с наступлением ККТ (n=90) и без ККТ (n=392), сопоставимые по полу, возрасту, традиционным ФР. По сравнению с пациентами без ККТ, у пациентов с ККТ значимо чаще был длительный анамнез ИБС, клиническая картина ОКС сопровождалась одышкой, им ранее уже была проведена реваскуляризация миокарда, зачастую путем чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), особенно в бассейне ствола левой коронарной артерии (ЛКА), коморбидный фон чаще был представлен фибрилляцией предсердий, перенесенным ишемическим инсультом, ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка и хронической болезнью почек 5 стадии.

Серийные измерения высокочувствительного тропонина I проводились каждые 6 ч (при ИМ значение — 0,0875 нг/мл). Пик концентрации приходился на первые 12 ч (медиана в общей выборке — 0,469 [ 0,060; 7,661], у больных без ККТ — 0,478 [ 0,061; 9,505], у пациентов с ККТ — 0,321 [ 0,049; 5,605], p=0,347). Значимых межгрупповых различий среди пациентов с/без ККТ не было получено.

Пациенты с ККТ имели более низкие показатели концентрации гемоглобина (медиана концентрации на момент госпитализации — 136,9 [ 123,7; 148,2] vs 141,2 [ 129,8; 153,5], p=0,013, 3 сут. лечения — 132,5 [ 114,2; 142,1] vs 135,1 [ 124,0; 145,9], p=0,041, через 3 мес. после выписки — 130,6 [ 115,0; 141,6] vs 141,2 [ 129,8; 153,5], p=0,014, через год 132,0 [ 117,6; 141,0] vs 141,2 [ 129,8; 153,5], p=0,004) и гематокрита (медиана концентрации на момент госпитализации — 40,3 [ 37,2; 42,8] vs 42,3 [ 38,4; 45,3], p=0,003, 3 сут. — 38,1 [ 33,1; 41,0] vs 39,3 [ 36,0; 42,5], p=0,006, через 3 мес. — 38,1 [ 35,1; 40,9] vs 39,4 [ 36,0; 42,1], p=0,035) по сравнению с больными без ККТ.

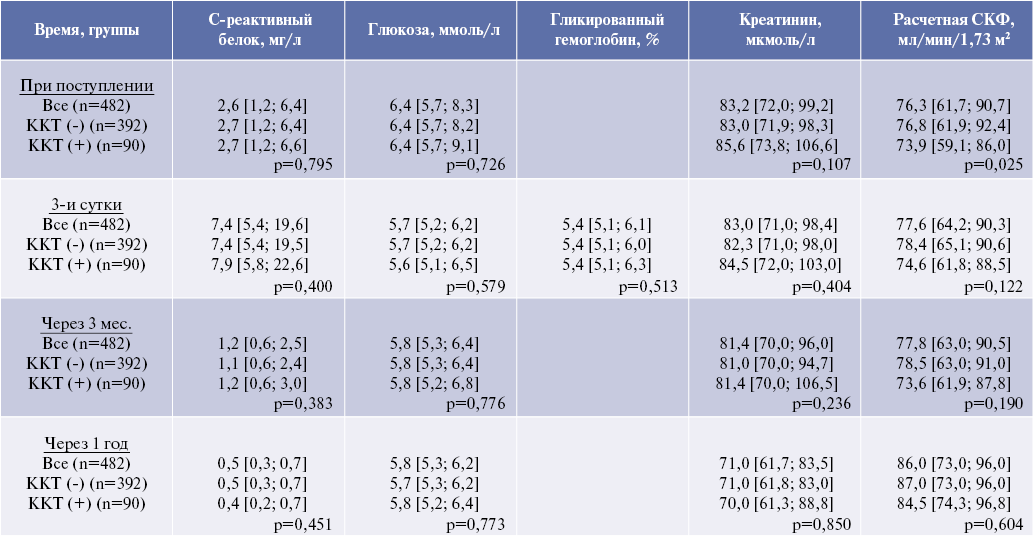

Значимых межгрупповых отличий по уровню С-реактивного белка, глюкозы, гликированного гемоглобина, показателям почечной функции не было получено (рис. 2), за исключением уровня расчётной скорости клубочковой фильтрации при поступлении в стационар, который был значимо ниже у пациентов с ККТ, чем у пациентов без ККТ.

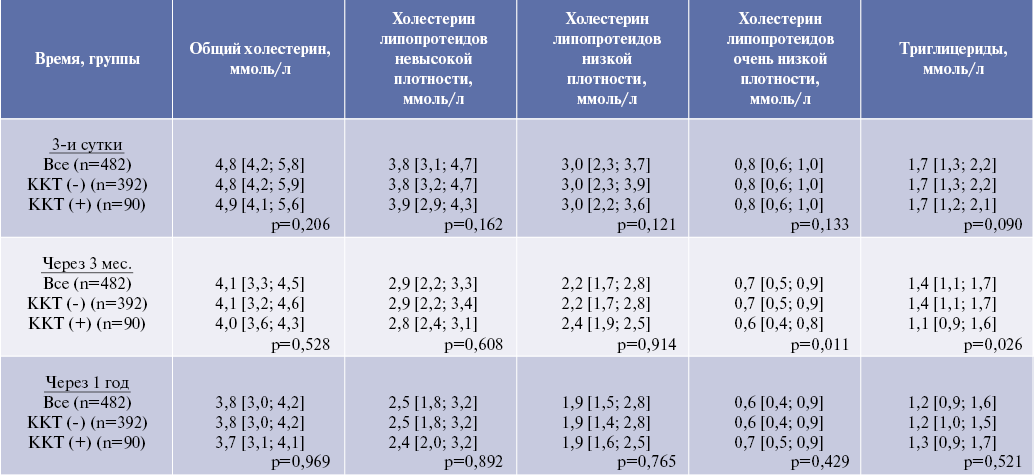

Относительно невысокий уровень атерогенных липидов был обусловлен длительным приемом гиполипидемической терапии (ГЛТ) до госпитализации (в общей выборке среди 299 (62,0%) пациентов, в группе без ККТ среди 230 (58,7%) больных, в группе с ККТ 69 (76,7%) пациентов), а также высокодозовой терапией ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (статинами) при поступлении в стационар (рис. 3). Значимые отличия были получены по холестерину липопротеидов очень низкой плотности и триглицеридов через 3 мес. после выписки.

По данным коронароангиографии выявлен преимущественно правый тип кровоснабжения (397 (82,4%) пациентов) и двухсосудистое поражение коронарного русла (172 (38,5%) пациента). Основным методом реваскуляризации миокарда стало ЧКВ со стентированием коронарных артерий (428 (88,8%) пациентов). Значимых межгрупповых различий среди пациентов с/без ККТ по ангиографической картине и проведенному вмешательству не было получено.

Предшествующий прием дезагрегантной терапии и ГЛТ был значимо чаще у пациентов с ККТ (83 (92,2%) vs 297 (75,8%), p<0,001, и 69 (76,7%) vs 230 (58,7%), p=0,002, соответственно) по сравнению с пациентами без ККТ. В период госпитализации все пациенты получили оптимальное медикаментозное лечение. Через 3 мес. после выписки прием статинов отмечался у 366 (91,3%) пациентов без ККТ, у 86 (95,6%) с ККТ. Группе пациентов с ККТ интенсификация ГЛТ требовалась значимо чаще по сравнению с пациентами без ККТ (86 (100%) vs 334 (85,2%), p=0,002), однако соблюдение рекомендованного объема ГЛТ было значимо ниже в группе пациентов с ККТ по сравнению с пациентами без ККТ (6 (6,7%) vs 105 (26,8%), p<0,001, соответственно). Аналогичные данные получены по соблюдению приема дезагрегантной и анти-

гипертензивной терапии (75 (83,3%) vs 392 (100%), p<0,001 и 66 (73,3%) vs 347 (88,5%), p<0,001, соответственно).

Наиболее частым внутригоспитальным осложнением стала острая левожелудочковая недостаточность (в общей выборке у 29 (6,0%) пациентов), в частности, у пациентов с ККТ её развитие было значимо чаще, чем у пациентов без ККТ (11 (12,2%) vs 18 (4,6%), p=0,012).

Накопленный процент повторных событий в первый год составил 16,3%, во второй — 18,5%, в третий — 18,7%. Медиана срока наступления ККТ — 7 [ 4; 9] мес. (рис. 4).

В ходе мультивариантного анализа выявлены 4 переменные, ассоциированные с развитием ККТ (табл. 2).

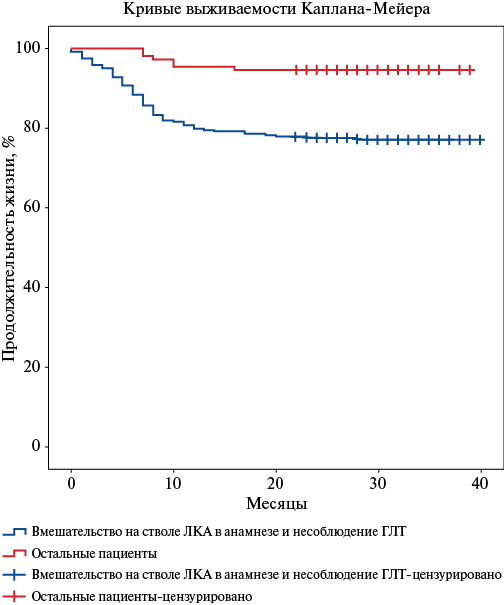

Бинарные предикторы были объединены в единый дихотомический критерий. Комбинация перенесенного вмешательства в бассейне ствола ЛКА и несоблюдение рекомендованной ГЛТ продемонстрировала значимо меньшую свободу от ККТ в сравнении с остальными пациентами (77,4% vs 94,6%, p<0,001) (рис. 5).

Рис. 1. Выявление традиционных ФР.

Таблица 1

Демографические и клинические характеристики пациентов

Параметр | Все (n=482) | ККТ (-) (n=392) | ККТ (+) (n=90) | p |

Возраст, лет (M, SD) | 67 [ 60; 73] | 67 [ 60; 73] | 68 [ 60; 74] | 0,629 |

Мужчины (n, %) | 302 (62,7%) | 245 (62,5%) | 57 (63,3%) | 0,904 |

Тип ОКС — нестабильная стенокардия (n, %) — ИМбпST (n, %) — ИМпST (n, %) | 293 (60,8%) 79 (16,4%) 110 (22,8%) | 232 (59,2%) 63 (16,1%) 97 (24,7%) | 61 (67,8%) 16 (17,8%) 13 (14,4%) | 0,110 |

Дебют с ОКС (n, %) | 172 (35,7%) | 152 (38,8%) | 20 (22,2%) | 0,003 |

Длительный анамнез ИБС (n, %) | 310 (64,3%) | 241 (61,5%) | 69 (76,7%) | 0,007 |

Клиническая картина | ||||

Типичная боль (n, %) | 461 (95,6%) | 374 (95,4%) | 87 (96,7%) | 0,778 |

Одышка (n, %) | 210 (43,7%) | 160 (40,9%) | 50 (55,6%) | 0,013 |

Неритмичное сердцебиение (n, %) | 118 (24,5%) | 98 (25,0%) | 20 (22,2%) | 0,684 |

Факторы риска | ||||

Отягощенный наследственный анамнез (n, %) | 164 (34,0%) | 133 (33,9%) | 31 (34,4%) | 1,000 |

Гемодинамика при поступлении: — систолическое артериальное давление, мм рт.ст. — диастолическое артериальное давление, мм рт.ст. — пульс, уд./мин | 140 [ 127; 160] 80 [ 73; 90] 71 [ 64; 82] | 140 [ 126; 160] 80 [ 74; 90] 71 [ 64; 82] | 140 [ 130; 160] 80 [ 70; 90] 71 [ 64; 85] | 0,888 0,345 0,765 |

Артериальная гипертензия (n, %) | 464 (96,3%) | 376 (95,9%) | 88 (97,8%) | 0,547 |

Дислипидемия (n, %) | 467 (96,9%) | 381 (97,2%) | 86 (95,6%) | 0,497 |

Индекс массы тела, кг/м2 | 28,4 [ 25,5; 31,6] | 28,2 [ 25,5; 31,4] | 28,9 [ 25,2; 31,9] | 0,663 |

Ожирение (n, %) | 168 (34,9%) | 133 (33,9%) | 35 (38,9%) | 0,392 |

Сахарный диабет 2 типа (n, %) | 126 (26,1%) | 99 (25,3%) | 27 (30,0%) | 0,355 |

Курение — активный курильщик (n, %) — бросил курить (n, %) — никогда не курил (n, %) | 109 (22,6%) 198 (41,1%) 175 (36,3%) | 92 (23,5%) 162 (41,3%) 138 (35,2%) | 17 (18,9%) 36 (40,0%) 37 (41,1%) | 0,493 |

Соблюдение диеты (n, %) | 32 (6,6%) | 24 (6,1%) | 8 (8,9%) | 0,349 |

Регулярная физическая активность (n, %) | 66 (13,7%) | 54 (13,8%) | 12 (13,3%) | 1,000 |

Анамнез | ||||

Раннее развитие ССЗ (n, %) | 181 (37,6%) | 149 (38,0%) | 32 (35,6%) | 0,718 |

Стеноз брахиоцефальных артерий (>25%) (n, %) | 317 (65,8%) | 252 (64,3%) | 65 (72,2%) | 0,176 |

Постинфарктный кардиосклероз (n, %) | 159 (33,0%) | 122 (31,1%) | 37 (41,1%) | 0,082 |

Реваскуляризация миокарда в анамнезе (n, %) — ЧКВ со стентированием (n, %) — аортокоронарное шунтирование (n, %) | 154 (32,0%) 136 (28,2%) 35 (7,3%) | 116 (29,6%) 100 (25,5%) 30 (7,7%) | 38 (42,2%) 36 (40,0%) 5 (5,6%) | 0,024 0,009 0,653 |

Предшествующее вмешательство на стволе ЛКА (n, %) | 9 (1,9%) | 3 (0,8%) | 6 (6,7%) | 0,002 |

Хроническая болезнь почек (n, %) — IIIа стадия (n, %) — IIIб стадия (n, %) — IV стадия (n, %) — V стадия (n, %) | 51 (10,6%) 28 (5,8%) 16 (3,3%) 5 (1,0%) 2 (0,4%) | 37 (9,4%) 22 (5,6%) 11 (2,8%) 4 (1,0%) 0 (0,0%) | 14 (15,6%) 6 (6,7%) 5 (5,6%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) | 0,126 0,625 0,195 1,000 0,035 |

Фибрилляция предсердий (n, %) | 85 (17,6%) | 60 (15,3%) | 25 (27,8%) | 0,009 |

Перенесенный ишемический инсульт (n, %) | 55 (11,4%) | 37 (9,4%) | 18 (20,0%) | 0,009 |

Хроническая сердечная недостаточность (n, %), — с сохраненной ФВ ЛЖ (n, %) — с умеренно сниженной ФВ ЛЖ (n, %) — со сниженной ФВ ЛЖ (n, %) | 135 (28,0%) 57 (42,2%) 28 (20,7%) 50 (37,1%) | 109 (27,8%) 51 (46,8%) 23 (21,1%) 35 (32,1%) | 26 (28,9%) 6 (23,1%) 5 (19,2%) 15 (57,7%) | 0,897 0,105 1,000 0,036 |

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, ККТ — комбинированная конечная точка, ЛЖ — левый желудочек, ЛКА — левая коронарная артерия, ОКС — острый коронарный синдром, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФВ — фракция выброса, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Рис. 2. Параметры биохимического анализа крови.

Сокращения: ККТ — комбинированная конечная точка, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Рис. 3. Показатели липидограммы.

Сокращение: ККТ — комбинированная конечная точка.

Рис. 4. Компоненты ККТ.

Рис. 5. Кривые выживаемости Каплана-Мейера пациентов с ОКС.

Сокращения: ГЛТ — гиполипидемическая терапия, ЛКА — левая коронарная артерия.

Таблица 2

Мультивариантный анализ потенциальных предикторов

Фактор | ОР | 95% ДИ | p | |

Нижняя граница | Верхняя граница | |||

Длительный анамнез ишемической болезни сердца | 1,376 | 0,652 | 2,905 | 0,402 |

Реваскуляризация миокарда в анамнезе | 0,922 | 0,248 | 3,431 | 0,903 |

ЧКВ со стентированием в анамнезе | 1,333 | 0,413 | 4,300 | 0,631 |

Вмешательство в бассейне ствола ЛКА | 6,626 | 2,052 | 21,389 | 0,002 |

Фибрилляция предсердий | 1,449 | 0,797 | 2,633 | 0,224 |

Перенесенный ишемический инсульт | 1,551 | 0,818 | 2,938 | 0,178 |

Хроническая болезнь почек 5 стадия | 11,219 | 0,884 | 142,371 | 0,062 |

Низкая фракция выброса левого желудочка | 1,609 | 0,813 | 3,186 | 0,172 |

Одышка | 1,013 | 0,608 | 1,687 | 0,960 |

Острая левожелудочковая недостаточность | 1,985 | 0,767 | 5,140 | 0,158 |

Исходный уровень гемоглобина | 1,013 | 0,967 | 1,061 | 0,585 |

Уровень гемоглобина на 3 сут. лечения | 1,040 | 0,959 | 1,011 | 0,185 |

Уровень гемоглобина через 3 мес. после выписки | 0,985 | 0,959 | 1,011 | 0,252 |

Уровень гемоглобина через 1 год после выписки | 0,971 | 0,949 | 0,994 | 0,013 |

Исходный уровень гематокрита | 0,948 | 0,828 | 1,086 | 0,441 |

Уровень гематокрита на 3 сут. лечения | 0,925 | 0,780 | 1,096 | 0,367 |

Уровень гематокрита через 3 мес. после выписки | 1,024 | 1,003 | 1,046 | 0,028 |

Исходный уровень рСКФ | 1,007 | 0,995 | 1,019 | 0,237 |

Прием дезагрегантной терапии в анамнезе | 2,479 | 0,858 | 7,163 | 0,093 |

Соблюдение приема дезагрегантной терапии после выписки из стационара | 0,182 | 0,013 | 2,473 | 0,201 |

Прием статинов в анамнезе | 0,952 | 0,468 | 1,937 | 0,892 |

Соблюдение рекомендованного объема гиполипидемической терапии после выписки из стационара | 0,249 | 0,106 | 0,589 | 0,002 |

Соблюдение приема антигипертензивной терапии после выписки из стационара | 0,768 | 0,362 | 1,627 | 0,491 |

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ЛКА — левая коронарная артерия, ОР — отношение рисков, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Обсуждение

Пациенты с ОКС имеют высокий риск развития повторных ССС, вероятность развития которых возможна в течение первого года после выписки из стационара [5][8] и имеет тенденцию к увеличению со временем [9]. За трёхлетний период наблюдения в исследуемой популяции пациентов у 18,7% наступила ККТ, что согласуется с литературными данными. Так, по результатам шведского исследования (n=108315 пациентов), в первый год после выписки у 18,3% пациентов произошли повторные события, а среди тех, у кого не наступило событие, перенесли его через 3 года 20,0% пациентов [2]. Результаты исследования пациентов с ОКС (n=21890) [9], наблюдение за которыми продолжалось 5 лет, продемонстрировали аналогичную динамику: через 1 год наблюдения частота развития повторных событий составила 6%, через 4 года — 16%. Исследование с участием >15 тыс. пациентов также показало, что кумулятивная частота крупных ССС составляет 7,3% в течение первого года наблюдения, 12,3% и 17,7% событий через 2 и 3 года наблюдения, соответственно [10]. Таким образом, у пациентов с ОКС риск развития повторных ССС находится на высоком уровне и увеличивается со временем.

Для предотвращения развития повторных событий необходимо изучение потенциальных факторов, верификация которых может помочь сформировать "модель риска повторного ССС", с помощью которой будет возможна идентификация наиболее уязвимых пациентов. В связи с чем проведенное исследование было посвящено оценке распространенности традиционных ФР у пациентов с ОКС и анализу предикторов развития повторных ССС.

В исследовании приняли участие пациенты, большинство из которых уже имели традиционные ФР, наиболее частыми из которых стали дислипидемия и артериальная гипертензия, являющиеся широко изученными предикторами ОКС [11], а также низкий уровень физической активности [12] и погрешности в питании [13], вклад которых достаточно известен.

Несмотря на то, что клиническая картина была представлена преимущественно типичным ангинозным приступом, в группе пациентов с ККТ значимо чаще отмечалась одышка по сравнению с больными без ККТ. По литературным данным наличие одышки у пациентов с ОКС является неблагоприятным прогностическим фактором: так, Marcus G, et al. (2020) проведен ретроспективный анализ пациентов с болью в груди (n=2017) и пациентов с наличием ангинозной боли в комбинации с одышкой (n=417) [14]. Было показано, что одышка являлась независимым предиктором смертности (смертность была значительно выше среди пациентов с одышкой как через 30 дней (3% vs 2%, p=0,017), так и через 1 год наблюдения (9% vs 4%, p<0,001). Следовательно, пациенты, имеющие не только типичный ангинозный приступ, но и одышку, требуют более пристального внимания для предотвращения неблагоприятных исходов.

В исследуемой популяции анамнестический портрет пациентов с ККТ был представлен длительным течением ИБС, проведением коронарной реваскуляризации, в большей степени путем ЧКВ, особенно в бассейне ствола ЛКА. Акцент на анамнестическом профиле пациентов имеет важное значение в формировании тактики ведения пациентов, что находит свое подтверждение в ранее опубликованных данных [15]. Несмотря на то, что частота встречаемости фибрилляции предсердий, перенесённого ишемического инсульта, хронической болезни почек и ХСН хоть и не была высока в общей выборке пациентов, но все же чаще встречалась в группе больных с ККТ, что указывает на известные паттерны в развитии ССС у коморбидных пациентов.

Развитие внутригоспитальных осложнений также имеет прогностическую роль. Выявлено, что у пациентов с ККТ развитие острой левожелудочковой недостаточности отмечалось чаще, чем у пациентов без ККТ. В исследовании EPICOR (10568 пациентов, средний возраст 61,8±12,3 лет, 75% мужчин, 3 года наблюдения) среди 12 предикторов наличие внутригоспитальных осложнений, в частности, острой сердечной недостаточности, было связано с увеличением риска смерти на 50% [16]. Эти данные подтверждают важность учета внутригоспитальных осложнений в отношении прогноза пациентов.

Изучение прогностической роли рутинных лабораторных показателей также не теряет своей актуальности. В частности, уровень гемоглобина представляется мощным прогностическим фактором [17]. На основании полученных нами результатов и литературных данных, можно предположить, что пациенты с более низким уровнем гемоглобина могут иметь повышенный риск развития неблагоприятных ССС.

Учитывая, что большинство пациентов с ККТ имели в анамнезе длительное течение ИБС, логично, что предшествующий прием дезагрегантной и ГЛТ наиболее часто отмечался в этой группе. В период стационарного лечения все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию и продолжали её соблюдать в течение первых 3 мес. после выписки, однако большей части больных требовалась интенсификация ГЛТ (чаще в группе пациентов с ККТ), которая была рекомендована в рамках повторного визита. Тем не менее к первому году наблюдения отмечалось снижение доли пациентов, продолживших прием прогностически необходимой терапии, причем в группе пациентов с ККТ это наблюдалось значимо чаще по сравнению с пациентами без ККТ, что, несомненно, влияет на прогноз [18].

По результатам проведенного исследования выявлено, что комбинация несоблюдения рекомендуемой ГЛТ с ранее перенесенным вмешательством на стволе ЛКА продемонстрировала значимо меньшую свободу от ККТ в сравнении с остальными пациентами. Прогностическое значение отсутствия приема необходимой ГЛТ известно [18], однако нами не было найдено опубликованных данных, в которых был бы продемонстрирован вклад ранее перенесенной реваскуляризации миокарда с указанием конкретного бассейна коронарной артерий в прогноз пациентов с ОКС, в т. ч. и в комбинации с несоблюдением прогноз-модифицирующей терапии.

Таким образом, выявлена высокая распространенность традиционных ФР у пациентов с ОКС и обнаружены дополнительные потенциальные предикторы развития повторных событий.

Ограничения исследования. Проанализированные предикторы риска не охватывают всю широту потенциальных факторов и исключить возможность систематической ошибки трудно. Также нами не были использованы специализированные опросники для оценки приверженности к медикаментозной терапии. Тем не менее в работе не была предусмотрена оценка независимых эпидемиологических связей между конкретными характеристиками пациентов и клиническими исходами посредством статистического анализа с контролем искажающих факторов. Наше исследование представляет собой ориентир на возможные предикторы риска, которые могут быть приняты во внимание другими исследователями.

Заключение

Пациенты, пережившие ОКС, имеют высокий риск возникновения повторных ССС. Помимо высокой распространенности традиционных ФР, выявлено, что комбинация ранее перенесенного вмешательства в бассейне ствола ЛКА и несоблюдение рекомендованной ГЛТ может быть ассоциирована с развитием повторных ССС.

Отношения и деятельность. Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2022-301 от 20.04.2022).

Список литературы

1. GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sexspecific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159): 1736-88. doi:10.1016/S0140-6736(18)32203-7.

2. Jernberg T, Hasvold P, Henriksson M, et al. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. Eur Heart J. 2015;36(19):1163-70. doi:10.1093/eurheartj/ehu505.

3. Gilpin EA, Koziol JA, Madsen EB, et al. Periods of differing mortality distribution during the first year after acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 1983;52(3):240-4. doi:10.1016/0002-9149(83)90115-7.

4. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, et al. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur Heart J. 2016;37(42):3232-45. doi:10.1093/eurheartj/ehw334.

5. Abu-Assi E, López-López A, González-Salvado V, et al. The Risk of Cardiovascular Events After an Acute Coronary Event Remains High, Especially During the First Year, Despite Revascularization. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016;69(1):11-8. doi:10.1016/j.rec.2015.06.015.

6. Барбараш О.Л., Дупляков Д.В., Затейщиков Д.А. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449. doi:10.15829/1560-4071-2021-4449.

7. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российское кардиологическое общество, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4103. doi:10.15829/1560-4071-2020-4103.

8. Doost Hosseiny A, Moloi S, Chandrasekhar J, Farshid A. Mortality pattern and cause of death in a long-term follow-up of patients with STEMI treated with primary PCI. Open Heart. 2016;3(1):e000405. doi:10.1136/openhrt-2016-000405.

9. Bhatt DL, Eagle KA, Ohman EM, et al. Comparative determinants of 4-year cardiovascular event rates in stable outpatients at risk of or with atherothrombosis. JAMA. 2010;304(12):1350-7. doi:10.1001/jama.2010.1322.

10. Rapsomaniki E, Stogiannis D, Emmas C, et al. Proceedings of the European Heart Journal. Oxford University Press; Oxford, UK: 2014. Health outcomes in patients with stable coronary artery disease following myocardial infarction; construction of a PEGASUSTIMI-54 like population in UK linked electronic health records. Eur Heart J. 2014; 35(suppl. 1):363.

11. Brunori EH, Lopes CT, Cavalcante AM, et al. Association of cardiovascular risk factors with the different presentations of acute coronary syndrome. Rev Lat Am Enfermagem. 2014;22(4):538-46. doi:10.1590/0104-1169.3389.2449.

12. Fadah K, Payan-Schober F. Physical Activity and Mortality in Patients with Coronary Artery Disease. Curr Cardiol Rep. 2023;25(7):663-7. doi:10.1007/s11886-023-01890-x.

13. Kouvari M, Chrysohoou C, Aggelopoulos P, et al. Mediterranean diet and prognosis of first-diagnosed Acute Coronary Syndrome patients according to heart failure phenotype: Hellenic Heart Failure Study. Eur J Clin Nutr. 2017;71:1321-8. doi:10.1038/ejcn.2017.122.

14. Marcus G, Shimony S, Stein GY, et al. Incidence, predictors and prognostic implications of dyspnea at admission among acute coronary syndrome patients without heart failure. Int J Cardiol. 2020;301:29-33. doi:10.1016/j.ijcard.2019.11.093.

15. Yudi MB, Clark DJ, Farouque O, et al. Trends and predictors of recurrent acute coronary syndrome hospitalizations and unplanned revascularization after index acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Am Heart J. 2019;212:134-43. doi:10.1016/j.ahj.2019.02.013.

16. Pocock S, Bueno H, Licour M, et al. Predictors of one-year mortality at hospital discharge after acute coronary syndromes: A new risk score from the EPICOR (long-tErm follow uP of antithrombotic management patterns In acute CORonary syndrome patients) study. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2015;4(6):509-17. doi:10.1177/2048872614554198.

17. Hasin T, Sorkin A, Markiewicz W, et al. Prevalence and prognostic significance of transient, persistent, and new-onset anemia after acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 2009;104(4):486-91. doi:10.1016/j.amjcard.2009.03.066.

18. Lucà F, Oliva F, Rao CM, et al. Appropriateness of Dyslipidemia Management Strategies in Post-Acute Coronary Syndrome: A 2023 Update. Metabolites. 2023;13(8):916. doi:10.3390/metabo13080916.

Об авторах

Е. И. УсоваРоссия

Усова Елена Ивановна — врач-кардиолог, аспирант кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Л. М. Малишевский

Россия

Малишевский Лев Михайлович — аспирант кафедры сердечно-сосудистой хирургии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Алиева

Россия

Алиева Асиат Сайгидовна — врач-кардиолог, к. м. н., зав. НИЛ нарушений липидного обмена и атеросклероза НЦМУ "Центр персонализированной медицины", руководитель Центра Атеросклероза и нарушений липидного обмена

Санкт-Петербург

Т. А. Макарова

Россия

Макарова Таяна Алексеевна — врач клинический фармаколог, аспирант кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

М. С. Алиева

Россия

Алиева Мадина Сайгидовна — врач анестезиолог-реаниматолог

Санкт-Петербург

А. Н. Яковлев

Россия

Яковлев Алексей Николаевич — к.м.н., начальник службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов, зав. НИЛ технологий прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений НЦМУ "Центр персонализированной медицины",

Санкт-Петербург

А. О. Конради

Россия

Конради Александра Олеговна — д.м.н., профессор, академик РАН, зав. НИО артериальной гипертензии, зав. кафедрой организации управления и экономики здравоохранения Института медицинского образования, зам. генерального директора по научной работе

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

- Среди пациентов с острым коронарными синдромом (ОКС) выявлена высокая распространенность традиционных факторов риска ишемической болезни сердца.

- Накопленный процент повторных событий в исследуемой популяции в первый год составил 16,3%, во второй — 18,5%, в третий — 18,7%. Медиана срока наступления комбинированной конечной точки (ККТ) — 7 [ 4; 9] мес.

- В ходе мультивариантного анализа выявлены 4 переменные, ассоциированные с развитием ККТ: проведенное вмешательство в бассейне ствола левой коронарной артерии (ЛКА) в анамнезе, несоблюдение рекомендованного объема гиполипидемической терапии, уровень гематокрита через 3 мес. и гемоглобина через 1 год после ОКС.

- Комбинация перенесенного вмешательства в бассейне ствола ЛКА и несоблюдение рекомендованного объема гиполипидемической терапии продемонстрировала значимо меньшую свободу от ККТ в сравнении с остальными пациентами (77,4% vs 94,6%, p<0,001).

Рецензия

Для цитирования:

Усова Е.И., Малишевский Л.М., Алиева А.С., Макарова Т.А., Алиева М.С., Яковлев А.Н., Конради А.О. Анализ предикторов риска развития повторных острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5881. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5881. EDN: WVVZKR

For citation:

Usova E.I., Malishevsky L.M., Alieva A.S., Makarova T.А., Alieva M.S., Yakovlev A.N., Conradi A.O. Analysis of predictors of recurrent acute cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(6):5881. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5881. EDN: WVVZKR

JATS XML