Перейти к:

Перспективы прогнозирования и профилактики ухудшения течения хронической сердечной недостаточности: аналитический обзор

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854

EDN: NLOUYV

Аннотация

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — синдром, характеризующийся прогрессирующим течением с различной продолжительностью периодов стабильности, частыми эпизодами ухудшения клинического состояния, несмотря на проводимую терапию. Ухудшение течения ХСН часто приводит к повторным госпитализациям и ухудшению прогноза. Возможное снижение частоты повторных госпитализаций и улучшение прогноза путем раннего назначения оптимальной медикаментозной терапии и модернизации немедикаментозных подходов является актуальным направлением для исследований. Комплексный подход с использованием шкал, алгоритмов и актуальных стратегий терапии может значительно улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов с ХСН.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ларина В.Н., Скиба И.К. Перспективы прогнозирования и профилактики ухудшения течения хронической сердечной недостаточности: аналитический обзор. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5854. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854. EDN: NLOUYV

For citation:

Larina V.N., Skiba I.K. Prospects for predicting and preventing the heart failure deterioration: an analytical review. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5854. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854. EDN: NLOUYV

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — синдром, характеризующийся прогрессирующим течением с различной продолжительностью периодов стабильности, частыми эпизодами ухудшения клинического состояния, несмотря на проводимую терапию. Данные эпизоды все чаще признаются отдельным явлением в течении ХСН [1], определяемым как "ухудшение течения ХСН (УХСН)". Одной из наиболее актуальных задач системы здравоохранения является снижение количества госпитализаций в связи с УХСН и связанной с этим летальностью [2][3]. Учитывая высокую социально-экономическую значимость ХСН, а также значительное влияние данного синдрома на качество и продолжительность жизни, представляется необходимым дальнейшее изучение и разработка новых подходов к диагностике и прогнозированию течения ХСН. В данном обзоре авторы рассмотрели современные взгляды на вопрос диагностики, прогнозирования и профилактики УХСН.

Методология исследования

Методологический подход включал в себя отбор оригинальных отечественных и зарубежных статей и обзоров литературы, опубликованных в электронной базе PubMed (MEDLINE) и библиотеке eLibrary в период с 2017 по 2023гг, а также использование некоторых основополагающих полнотекстовых статей в открытом доступе за период c 2014 по 2017гг с учётом заголовков и следующих ключевых слов и их комбинаций (на русском и английском языке): "сердечная недостаточность", "прогноз", "профилактика", "heart failure", "prognosis", "prevention". По результатам поискового запроса было получено 2188 работ, после удаления дубликатов и статей, в которых не освещалась проблема сердечной недостаточности (СН), осталось 260 релевантных статей. При дальнейшем анализе были удалены публикации, в которых отсутствовал полный текст. В окончательный анализ несистематического обзора вошло 26 источников литературы.

Результаты

Эпидемиология ХСН

В настоящее время во всем мире ~64,3 млн человек имеют установленный диагноз ХСН [4]. В развитых странах распространенность ХСН составляет ~1-2% в популяции. В Российской Федерации число пациентов с ХСН составляет ~12 млн человек и продолжает увеличиваться [5], с 1990 по 2017гг число пациентов с ХСН выросло на 1,7% или, по другой информации, с 1998 по 2017гг на 2,1% и составляет 8,2% [5][6]. Больше половины пациентов с ХСН имеют сохраненную фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (ХСНсФВ), при этом доля данного фенотипа в популяции продолжает увеличиваться [7]. Основными причинами увеличения числа пациентов с ХСН являются демографическое глобальное старение и улучшение выживаемости на фоне болезнь-модифицирующей терапии после установления диагноза, однако отчасти этот рост может быть искусственным, ввиду улучшения методов диагностики ХСНсФВ в последние годы [8][9]. Нарастающая частота госпитализаций по поводу ХСН во многом обусловлена повторными госпитализациями пациентов с уже установленным диагнозом. Встречаемость повторных госпитализаций по поводу ХСН в зависимости от её фенотипа согласно данным регистра Европейского общества кардиологов (ЕОК) (HFA Long-Term Registry) составила 29, 19 и 17 случаев на 100 пациенто-лет для ХСН со сниженной ФВ ЛЖ, ХСН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ и ХСНсФВ ЛЖ, соответственно. При этом частота госпитализаций по всем причинам составила 48, 35 и 42 случаев на 100 пациенто-лет, соответственно. По данным американского регистра (National Cardiovascular Data Registry PINNACLE), частота развития ухудшающейся ХСН составила 17% в течение 18 мес. наблюдения, при этом среди данной группы пациентов двухлетняя летальность и частота повторной госпитализации в течение 30 дней составили 22,5% и 56%, соответственно. Таким образом, даже однократный эпизод УХСН является значимым фактором риска повторной госпитализации и смерти, что значительно ухудшает прогноз данной группы пациентов.

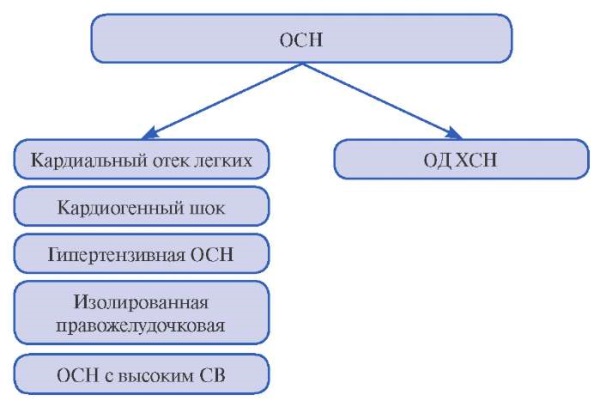

Терминология: острая СН и ухудшение течения ХСН

Существует множество терминов, описывающих нарастание выраженности симптомов ХСН: "острая сердечная недостаточность", "острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности", "декомпенсация хронической сердечной недостаточности", "ухудшение течения хронической сердечной недостаточности", однако в настоящий момент отсутствует окончательный консенсус по конкретному определению данного патологического состояния. Термин "острая сердечная недостаточность" не до конца точно отражает состояние пациентов с ухудшением течения уже установленной ХСН, т. к. существует множество причин для развития острой СН (ОСН) помимо обострения ХСН. В отечественной литературе ОСН является собирательным понятием, в которое включены впервые возникшая СН и декомпенсация СН (рис. 1) [10]. Однако также предложено рассматривать в данной ситуации и термин "ухудшающаяся хроническая сердечная недостаточность" [3]. Зарубежные авторы предлагают использовать термин УХСН ("worsening heart failure"), который лучше характеризует ее прогрессирующее течение [11][12]. М. Packer предлагает рассмотреть ОСН не как отдельное заболевание, а лишь как событие (фазу) в течении заболевания [13].

Рис. 1. Классификация ОСН по вариантам течения (адаптировано из [10]).

Сокращения: ОД — острая декомпенсация, ОСН — острая сердечная недостаточность, СВ — сердечный выброс, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Возможности стратификации риска ухудшения течения ХСН в приемном отделении

Определение тактики лечения пациента с УХСН представляет собой сложную клиническую задачу для врача первичного звена здравоохранения. Учитывая отсутствие значимого увеличения эффективности фармакологических методов лечения ухудшения течения ХСН в последние годы, представляется необходимым улучшение немедикаментозных методов лечения и формирование новых подходов к ведению данной группы пациентов. Одним из важнейших этапов оценки прогноза у пациентов с УХСН является его оценка в момент поступления в приемное отделение или отделение неотложной помощи. При выборе тактики лечения других патологических состояний, таких как, например, пневмония (Pneumonia Severity Index, CURB-65), острый коронарный синдром (GRACE, HEART) и сепсис (qSOFA и SOFA), успешно применяются оценочные шкалы, позволяющие в течение очень короткого периода времени оптимизировать принятие решения на уровне приемного отделения. С целью объективизации клинической картины и облегчения выбора дальнейшей стратегии лечения пациента с УХСН было разработано множество прогностических шкал, которые с разной степенью достоверности позволяют сформировать прогноз относительно риска смерти в ближайшие 3, 7 или 30 дней, оценить риск смерти во время текущей госпитализации, а также выявить наличие показаний для госпитализации в круглосуточный стационар. В систематическом обзоре, посвященном анализу различных прогностических шкал, применяемых в отделении неотложной помощи у пациентов с ОСН, были рассмотрены 19 прогностических шкал, а также приведены данные исследований, где оценивалась их прогностическая ценность [14]. Согласно данному систематическому обзору, на текущий момент валидированными являются только две из них — Emergency Heart Failure Mortality Risk Grade (EHMRG) и Multiple Estimation of risk based on Emergency department Spanish Score In patients with Acute Heart Failure (MEESSI-AHF). Следует отметить, что данные прогностические шкалы применимы как для принятия решения о госпитализации, так и для формирования показаний к выписке из стационара. Представляется необходимым проведение крупного исследования с контролем конечных точек для получения достоверных данных и валидации широкого использования данных шкал в работе приемных отделений и отделений неотложной помощи, поскольку в настоящий момент отсутствуют данные о влиянии применения данных шкал на исходы заболевания.

Повторные госпитализации у пациентов с УХСН

Повторные госпитализации в стационар в связи с ухудшением течения ХСН оказывают негативное влияние на прогноз и качество жизни и связаны с увеличением летальности. В работах некоторых авторов применяется термин "регоспитализация", под которым понимается повторная госпитализация пациента, уже проходившего ранее стационарное лечение по причине ухудшения течения основного заболевания, в течение определенного периода времени [15]. В научной литературе частоту регоспитализации обычно оценивают в пределах от 30 дней до 1 года. Каждый новый случай ухудшения течения ХСН ведет к снижению функциональных возможностей пациента и приводит к росту риска смерти. В исследовании Inácio H, et al. был проведен анализ повторных госпитализаций у пациентов с ХСН [16]. В результате основными предикторами повторных госпитализаций стали функциональный класс по NYHA III-IV, необходимость получения лечения в дневном стационаре, суточная доза фуросемида >80 мг, а также наличие хронической обструктивной болезни легких. В настоящее время нет общепринятой позиции касаемо времени назначения, начальных доз и последующей титрации оптимальной рекомендованной терапии ХСН у повторно госпитализированных пациентов, что требует дальнейшего детального изучения. Стоит отдельно отметить, что 74% пациентов с ХСН имеют как минимум одно коморбидное состояние. Наиболее часто в число сопутствующих заболеваний пациентов с ХСН входят гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, фибрилляция и трепетание предсердий, а также железодефицитная анемия [17][18]. Коморбидный фон играет важнейшую роль в формировании риска декомпенсации течения ХСН, а контроль течения сопутствующих заболеваний является одним из наиболее важных компонентов профилактики ухудшения течения ХСН.

Возможности прогнозирования регоспитализации с использованием шкал и алгоритмов

Для прогнозирования регоспитализаций у пациентов с ХСН появляются новые инструменты в виде шкал и алгоритмов. В частности, в исследовании Zheng L, et al. был проведен ретроспективный анализ крупной базы данных госпитализаций по поводу СН за 4 года. Всего было зарегистрировано 1420564 обращений по поводу СН, из которых 665867 как минимум 1 раз уже обращались за помощью в связи с СН в последний год наблюдения. Исследователями была разработана прогностическая модель, эффективность которой проверялась на основании исследуемой базы данных. В результате была разработана шкала, соотнесенная с частотой повторной госпитализации у пациентов с УХСН в течение 30, 60, 90 и 180 дней. Отличительными особенностями данной модели является максимально широкий набор оцениваемых параметров, включая наличие в анамнезе проведенных ранее инвазивных вмешательств на сердце. Основными критериями являются возраст, наличие и тип медицинского страхования, срок госпитализации, наличие сопутствующих заболеваний, имплантированного кардиостимулятора и/или кардиовертера-дефибриллятора, трансплантация сердца в анамнезе (табл. 1, 2) [19].

Таблица 1

Шкала оценки риска повторной госпитализации для пациентов с УХСН

|

Характеристика |

Балл |

Характеристика |

Балл |

Характеристика |

Балл |

|

Возраст |

Продолжительность госпитализации |

Заболевание печени |

1 |

||

|

0-39 |

4 |

≤2 |

0 |

||

|

40-49 |

3 |

3-6 |

1 |

Лимфома |

1 |

|

50-59 |

2 |

≥7 |

2 |

Ожирение |

-1 |

|

60-69 |

2 |

Сопутствующие заболевания |

Заболевания периферических артерий |

1 |

|

|

70-79 |

1 |

Синдром приобретенного иммунодефицита |

3 |

Психозы |

1 |

|

80+ |

0 |

Злоупотребление алкоголем |

-1 |

Почечная недостаточность |

2 |

|

Квартили денежного дохода домашних хозяйств |

Анемия |

1 |

Новообразование без метастазирования |

1 |

|

|

Второй, третий, четвертый |

-1 |

Хроническая постгеморрагическая анемия |

1 |

Вмешательства |

|

|

Оплата медицинской помощи |

Застойная сердечная недостаточность |

1 |

Трансплантация сердца |

-3 |

|

|

Государственное страхование |

1 |

Хроническая обструктивная болезнь легких |

2 |

Имплантация искусственного водителя ритма |

-1 |

|

Частное страхование |

-3 |

Депрессия |

1 |

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора |

-3 |

|

За счет собственных средств пациента/бесплатно |

-4 |

Сахарный диабет |

1 |

Перенесенная в анамнезе процедура искусственного кровообращения, в т. ч. при проведении оперативных вмешательств на сердце |

-1 |

|

Другое |

-2 |

Наркотическая зависимость |

2 |

||

Таблица 2

Вероятность повторной госпитализации

у пациентов после УХСН в течение 30, 60, 90 и 180 дней

согласно исследованию Zheng L, et al. [19]

|

Итоговый балл по шкале оценки УХСН |

30 дней |

60 дней |

90 дней |

180 дней |

|

От -7 до -5 |

8% |

15% |

19% |

28% |

|

-4 |

10% |

16% |

21% |

30% |

|

-3 |

13% |

19% |

23% |

32% |

|

-2 |

13% |

20% |

24% |

32% |

|

-1 |

15% |

23% |

28% |

37% |

|

0 |

16% |

24% |

30% |

41% |

|

1 |

18% |

27% |

33% |

44% |

|

2 |

19% |

29% |

36% |

47% |

|

3 |

21% |

32% |

39% |

50% |

|

4 |

23% |

35% |

42% |

54% |

|

5 |

25% |

38% |

45% |

57% |

|

6 |

28% |

41% |

49% |

60% |

|

7 |

30% |

44% |

52% |

64% |

|

8 |

33% |

47% |

55% |

67% |

|

9 |

35% |

49% |

58% |

70% |

|

10 |

38% |

53% |

60% |

73% |

|

11 |

41% |

57% |

65% |

76% |

|

12 |

46% |

62% |

69% |

80% |

|

13 |

46% |

57% |

65% |

77% |

|

14-16 |

56% |

68% |

77% |

89% |

Сокращение: УХСН — ухудшение течения сердечной недостаточности.

Наиболее уязвимым периодом ("vulnerable period") после госпитализации является ранний постгоспитальный период, который чаще всего принимается за 30 дней. Авторы апробировали шкалу риска для оценки риска повторной госпитализация в максимально уязвимом периоде и показали, что вероятность регоспитализации у пациентов после эпизода ухудшения течения ХСН составляет от 8% до 56% в первые 30 дней в зависимости от наличия вышеперечисленных факторов. Интерес представляют и данные частоты регоспитализации в течение 180 дней, которая составляет от 28% до 89%. Такая разница риска повторной госпитализации обусловлена гетерогенностью выборки пациентов, различным коморбидным фоном, различной приверженностью лечению и другими факторами. Наиболее значимыми факторами, влияющими на прогноз, по результатам анализа, являются возраст, количество сопутствующих заболеваний, продолжительность госпитализации, а также наличие в анамнезе имплантации кардиовертера-дефибриллятора и трансплантации сердца. Таким образом, по данным исследования, по меньшей мере треть пациентов, госпитализированных в связи с эпизодом УХСН, будут повторно госпитализированы в течение следующего года, что требует разработки новых подходов к профилактике регоспитализаций у данной группы пациентов.

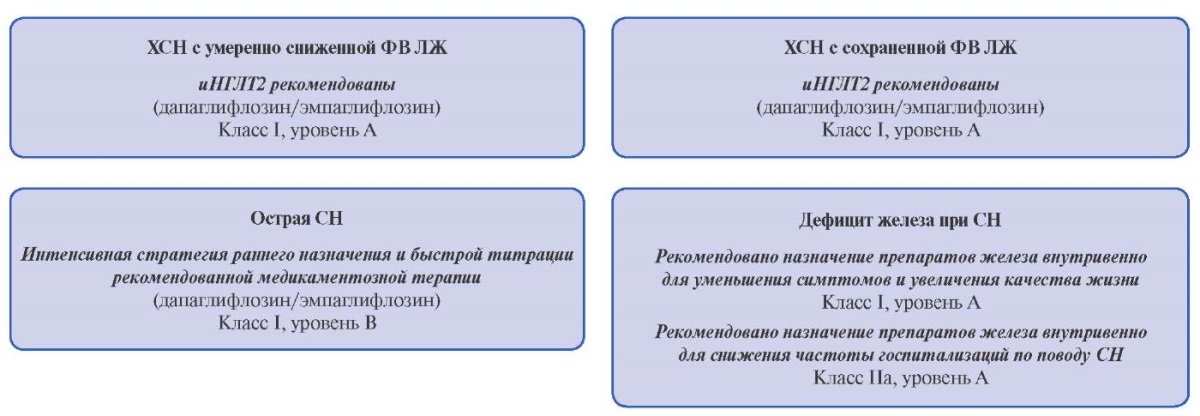

Последние изменения клинических рекомендаций по ХСН

Появляется все больше доказательств того, что раннее начало и титрация рекомендованной терапии ХСН во время госпитализации по поводу ОСН улучшает клинические исходы. Польза раннего назначения рекомендованной оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ) нашла отражение и в последнем обновлении клинических рекомендаций по лечению ОСН и ХСН (рис. 2) [20][21]. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) в настоящем обновлении получили класс рекомендаций IB для пациентов ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ. Более того, рекомендуется назначать данный класс препаратов как можно раньше, проводить максимально быструю титрацию дозы рекомендованных препаратов, т. к. показано, что наиболее раннее назначение иНГЛТ2 приводит к лучшим исходам [22], в сравнении с назначением ОМТ после стабилизации состояния или после выписки. Также в данном обновлении клинических рекомендаций предлагается назначать внутривенно препараты железа для снижения выраженности симптомов и улучшения качества жизни пациентов с ХСН со сниженной ФВ и ХСН с умеренно сниженной ФВ (класс рекомендаций IA, УДД (уровень достоверности доказательств) A), а также снижения частоты госпитализаций по поводу СН (класс рекомендаций IIa, УДД (уровень достоверности доказательств) A).

Рис. 2. Основные положения обновления рекомендаций ЕОК 2023г по лечению ХСН и ОСН (адаптировано из [20]).

Сокращения: иНГЛТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, ЛЖ — левый желудочек, СН — сердечная недостаточность, ФВ — фракция выброса, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Следует также отметить, что принцип четырехкомпонентной терапии ХСН с применением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина 2/ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитора, бета-адреноблокаторов, антагонистов минералокортикоидных рецепторов и иНГЛТ2, согласно данному обновлению, остается актуальным для всех фенотипов ХСН как в период стабильного течения, так и во время декомпенсации.

Возможные пути улучшения ведения пациентов до ухудшения течения ХСН, во время и после

С целью улучшения прогноза пациентов после эпизода ухудшения ХСН разработаны следующие немедикаментозные подходы: оптимизация перехода от стационарного лечения к амбулаторному ("transition from inpatient to outpatient care"), обучение и поддержка пациентов, обеспечение равных возможностей в получении медицинской помощи для всех пациентов, мультидисциплинарный подход при ведении пациентов, проведение исследований по оценке новых методов лечения, улучшение ухода в конце жизни (оказание паллиативной медицинской помощи) и профилактика СН. Ещё в 2014г Cowie M, et al. [23] отметили, что назначение ОМТ в наиболее ранние сроки и в полном объеме является ключевым моментом в лечении данной группы пациентов.

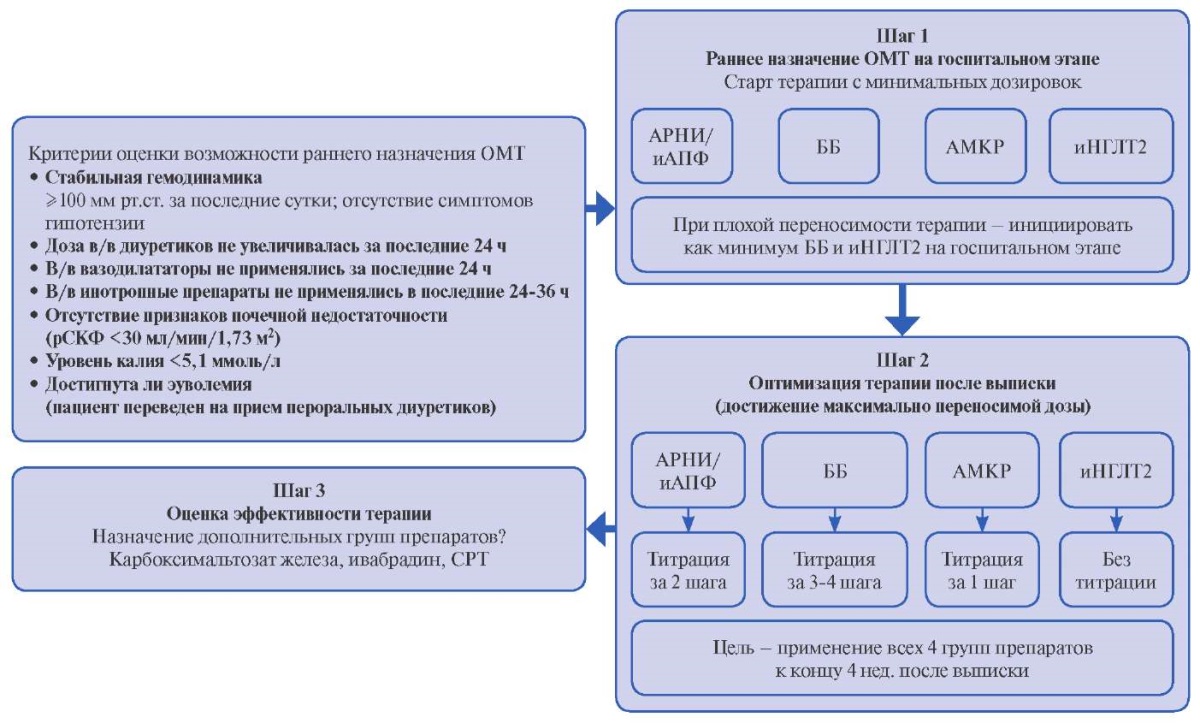

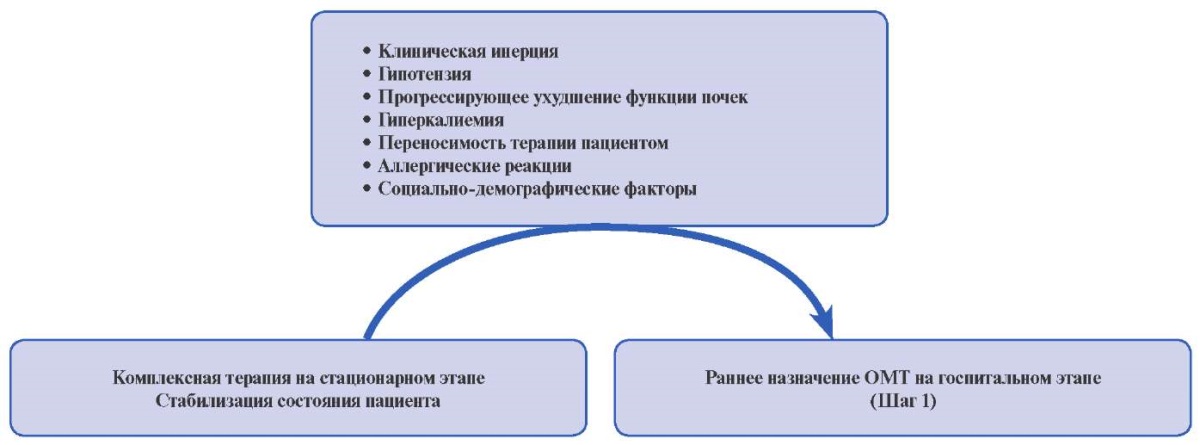

Большой интерес представляет собой подход к планированию лечения на раннем госпитальном этапе ("early in-hospital planning") пациентов с ХСН [24], представляющий собой совокупность инструкций и действий в момент госпитализации для своевременной диагностики и лечения. Алгоритм состоит из трех шагов: раннее назначение препаратов, титрация доз ОМТ на постгоспитальном этапе, оценка эффективности и назначение дополнительной терапии. На рисунках 3 и 4 представлены алгоритмы, которые, возможно, могут улучшить течение СН и прогноз у данной группы пациентов.

Рис. 3. Возможная стратегия ведения пациентов с УХСН (адаптировано из [24]).

Сокращения: АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, ББ — бета-блокаторы, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, иНГЛТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, ОМТ — оптимальная медикаментозная терапия, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия.

Рис. 4. Возможные препятствия для назначения ОМТ на госпитальном этапе (адаптировано из [24]).

Сокращение: ОМТ — оптимальная медикаментозная терапия.

В реальной клинической практике раннее назначение ОМТ не всегда представляется возможным вследствие тяжелого состояния пациента. Основными препятствиями при выборе данной стратегии являются низкий уровень артериального давления, выраженное нарушение функции почек, гиперкалиемия, плохая переносимость пациентом лекарственных препаратов и аллергические реакции. Учитывая доказанную эффективность данной стратегии, следует рассмотреть раннее назначение ОМТ после стабилизации состояния пациента.

В статье Виллевальде С. В. и др. предлагают организовать бесшовную модель оказания медицинской помощи при диагностированной СН, в которой будет обеспечена преемственность между стационарным и амбулаторным этапами оказания помощи, а также между различными профилями специалистов здравоохранения. Учитывая высокую распространенность синдрома и его социально-экономическую значимость, представляется необходимым создание сети специализированных центров по лечению ХСН, оснащенных современным оборудованием с возможностью имплантации электрокардиостимулятора, имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, сердечной ресинхронизирующей терапии, а также вспомогательных устройств кровообращения [25].

Резидуальный застой у пациентов с УХСН

Во время принятия решения о выписке пациента после эпизода УХСН одним из ключевых факторов является отсутствие признаков застойных явлений у пациента. Тем не менее, по данным некоторых исследований, доля пациентов с сохраняющимися признаками застоя довольно велика. По данным исследования Кобалавы Ж. Д. и др., доля пациентов с сохраняющимися признаками застойных явлений составляет от 22% до 38% в зависимости от использованного метода исследования [26]. По данным исследования Rubio-Gracia J, et al., у 76,5% пациентов, госпитализированных по поводу ХСН, на момент выписки отмечаются признаки застойных явлений [27]. Резидуальный застой может являться значимым фактором риска повторных госпитализаций данной группы пациентов. Оценить выраженность остаточных явлений застоя возможно во время физикального обследования, однако точность такой оценки невелика, в связи с чем предложено использовать для оценки сумму B-линий по данным ультразвукового исследования легких, непрямую эластометрию и степень гидратации, полученную по данным биоимпедансометрии. Показано, что комплексная оценка застоя при выписке с одновременным использованием всех вышеперечисленных методов позволяет выявить уязвимую группу пациентов, у которых риск повторной госпитализации и смерти наиболее высокий. Возможная польза данного подхода к оценке резидуального застоя может заключаться в предсказании более точного прогноза и оптимизации рекомендаций после выписки из стационара. Преемственность между стационарным и амбулаторным этапами лечения у данной группы пациентов представляется критически важной, т. к. отслеживание динамики застойных явлений и своевременная коррекция терапии, вероятно, могут улучшить течение ХСН у данных пациентов [15].

Заключение

Таким образом, учитывая растущую распространенность ХСН в популяции, а также существенное влияние ухудшения течения ХСН на прогноз, требуется разработка и внедрение новых подходов к прогнозированию и профилактике УХСН. Описанные в данной статье методы оценки риска повторных госпитализаций и летальности в настоящий момент не внедрены в широкую клиническую практику из-за отсутствия крупных исследований влияния использования данных методов на исходы заболевания. Представляется перспективной стратегия наиболее раннего назначения ОМТ, а также модернизация немедикаментозных подходов к лечению УХСН, где особенно актуальной является проблема преемственности между стационарным и амбулаторным этапами лечения. Комплексный подход к ведению УХСН с использованием шкал, алгоритмов, актуальных стратегий терапии, возможно, повысит продолжительность и качество жизни данной группы пациентов.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Packer M.Acute Heart Failure Is an Event Rather Than a Disease: Plea for a Radical Change in Thinking and in Therapeutic Drug Development. JACC Heart Fail. 2018;6(1): 73-5. doi:10.1016/j.jchf.2017.05.008.

2. Козиолова Н.А., Миронова С.В., Улыбина Е.В. Развитие острой декомпенсации сердечной недостаточности у больных с предиабетом: связь с факторами риска и коморбидной патологией. Российский кардиологический журнал. 2023;28(3):5373. doi:10.15829/1560-4071-2023-5373.

3. Ларина В.Н., Кокорин В.А., Ларин В.Г. и др. Декомпенсация хронической сердечной недостаточности: новый взгляд на проблему в свете обновленного консенсуса экспертов Европейского общества кардиологов. Российский кардиологический журнал. 2023; 28(12):5581. doi:10.15829/1560-4071-2023-5581.

4. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. doi:10.1016/S0140-6736(20)30925-9.

5. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

6. Bragazzi NL, Zhong W, Shu J, et al. Burden of heart failure and underlying causes in 195 countries and territories from 1990 to 2017. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(15):1682- 90. doi:10.1093/eurjpc/zwaa147.

7. Gerber Y, Weston SA, Redfield MM, et al. A contemporary appraisal of the heart failure epidemic in Olmsted County, Minnesota, 2000 to 2010. JAMA Intern Med 2015;175:996- 1004. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0924.

8. Dunlay SM, Roger VL. Understanding the epidemic of heart failure: past, present, and future. Curr Heart Fail Rep. 2014;11:404-15. doi:10.1007/s11897-014-0220-x.

9. Roth GA, Forouzanfar MH, Moran AE, et al. Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality. N Engl J Med. 2015;372:1333-41. doi:10.1056/NEJMoa1406656.

10. Жиров И.В., Насонова С.Н., Халилова У.А. и др. Острая сердечная недостаточность: классификация, диагностика, общие подходы к лечению. Consilium Medicum. 2021;23(10):750-5. doi:10.26442/20751753.2021.10.200980.

11. Kristjánsdóttir I, Thorvaldsen T, Lund LH. Congestion and Diuretic Resistance in Acute or Worsening Heart Failure, Cardiac Failure Review. 2020;6:e25. doi:10.15420/cfr.2019.18.

12. Greene SJ, Bauersachs J, Brugts JJ, et al. Worsening Heart Failure: Nomenclature, Epidemiology, and Future Directions: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2023;4(81):413-24. doi:10.1016/j.jacc.2022.11.023.

13. Packer M, O'Connor C, McMurray JJ, et al., TRUE-AHF Investigators. Effect of ularitide on cardiovascular mortality in acute heart failure. N Engl J Med. 2017;376:1956-64. doi:10.1056/NEJMoa1601895.

14. Miró Ò, Rossello X, Platz E, et al. Study Group on Acute Heart Failure of the Acute Cardiovascular Care Association of the European Society of Cardiology. Risk stratification scores for patients with acute heart failure in the Emergency Department: A systematic review. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020;9(5):375-98. doi:10.1177/2048872620930889.

15. Metra M, Tomasoni D, Adamo M, et al. Worsening of chronic heart failure: definition, epidemiology, management and prevention. A clinical consensus statement by the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2023 25(6):776-91. doi:10.1002/ejhf.2874.

16. Inácio H, De Carvalho A, Gamelas De Carvalho J, et al. Real-Life Data on Readmissions of Worsening Heart Failure Outpatients in a Heart Failure Clinic. Cureus. 2023;15(2): e35611. doi:10.7759/cureus.35611.

17. Айрапетян А.А., Лазарева Н.В., Рейтблат О.М. и др. Коморбидные состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра хронической сердечной недостаточности в Тюменской области). Consilium Medicum. 2023;25(10):685-92. doi:10.26442/20751753.2023.10.202384.

18. Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А. и др. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. doi:10.15829/1560-4071-2023-5456.

19. Zheng L, Smith NJ, Teng BQ, et al. Predictive Model for Heart Failure Readmission Using Nationwide Readmissions Database. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2022; 6(3):228-38. doi:10.1016/j.mayocpiqo.2022.04.002.

20. McDonagh T, Metra М, Adamo M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023;44(37):3627-39. doi:10.1093/eurheartj/ehad195. Erratum in Eur Heart J. 2024; 45(1):53. doi: 10.1093/eurheartj/ehad613.

21. Лопатин Ю.М., Арутюнов Г.П., Аметов А.С. др. Применение эмпаглифлозина у пациентов, госпитализированных по поводу острой декомпенсации сердечной недостаточности: резолюция экспертов по результатам обсуждения исследования EMPULSE. Российский кардиологический журнал. 2022;27(3):4945. doi:10.15829/1560-4071-2022-4945.

22. Mebazaa A, Cohen Solal A, Colombo PC. Assessing and treating congestion in acute decompensated heart failure: are we seeing the light at the end of the tunnel? European Heart Journal. 2023;44(1):51-3. doi:10.1093/eurheartj/ehac680.

23. Cowie MR, Anker SD, Cleland JGF, et al. Improving care for patients with acute heart failure: before, during and after hospitalization. ESC Heart Fail. 2014;1(2):110-45. doi:10.1002/ehf2.12021.

24. Borovac JA. Early in-hospital initiation and optimization of comprehensive diseasemodifying pharmacotherapy in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a time for the paradigm shift, Expert Review of Cardiovascular Therapy. 2022;20(2):91-4. doi:10.1080/14779072.2022.2039626.

25. Виллевальде C.В., Соловьева А.Е., Звартау Н.Э. и др. Принципы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в системе управления сердечно-сосудистыми рисками: фокус на преемственность и маршрутизацию пациентов. Практические материалы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(3S):4558. doi:10.15829/1560-4071-2021-4558.

26. Кобалава Ж.Д., Толкачева В.В., Сарлыков Б.К. и др. Интегральная оценка застоя у пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Российский кардиологический журнал. 2022;27(2):4799. doi:10.15829/1560-4071-2022-4799.

27. Rubio-Gracia J, Demissei BG, ter Maaten JM, et al. Prevalence, predictors and clinica outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int J Cardiol. 2018;258:185-91. doi:10.1016/j.ijcard.2018.01.067.

Об авторах

В. Н. ЛаринаРоссия

Ларина Вера Николаевна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета

Москва

И. К. Скиба

Россия

Скиба Иван Константинович — ординатор кафедры поликлинической терапии лечебного факультета

Москва

Дополнительные файлы

- Использование новых шкал и алгоритмов для прогнозирования течения хронической сердечной недостаточности (ХСН), возможно, позволит снизить частоту повторных госпитализаций у пациентов с ухудшением течения ХСН.

- Раннее начало и титрация оптимальной медикаментозной терапии с применением стратегии планирования лечения на раннем госпитальном этапе может улучшить исходы у пациентов с ухудшением течения ХСН.

- Немедикаментозные подходы к профилактике ухудшения течения ХСН, а также улучшение преемственности между стационарным и амбулаторным этапами следует рассматривать как перспективный путь к снижению летальности у пациентов с ухудшением течения ХСН.

Рецензия

Для цитирования:

Ларина В.Н., Скиба И.К. Перспективы прогнозирования и профилактики ухудшения течения хронической сердечной недостаточности: аналитический обзор. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5854. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854. EDN: NLOUYV

For citation:

Larina V.N., Skiba I.K. Prospects for predicting and preventing the heart failure deterioration: an analytical review. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5854. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854. EDN: NLOUYV

JATS XML