Перейти к:

Диагностическая значимость концентрации кардиальных маркеров у пациентов с сердечной недостаточностью в зависимости от наличия синдрома старческой астении

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5830

EDN: CMPUPR

Аннотация

Цель. Оценить диагностическую значимость определения уровня N-концевого промозгового натрийуретического пептида В-типа (NT-proBNP), растворимого стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2 (sST2) и галектина-3 в сыворотке крови для выявления хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в возрасте 80 лет и старше в зависимости от наличия синдрома старческой астении (ССА).

Материал и методы. 320 пациентов с АГ в зависимости от наличия ХСН и ССА были распределены в группы: 1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=77), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=84), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75). ССА выявляли по опроснику "Возраст не помеха". Уровни NT-proBNP, sST2 и галектина-3 определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом. Для определения порогового значения маркеров применили ROCанализ.

Результаты. У пациентов 2Б группы концентрация NT-proBNP была менее порогового уровня (<125 пг/мл), уровень sST2 — в пределах средних нормальных значений, концентрация галектина-3 — повышена. В 1Б группе отмечался повышенный уровень NT-proBNP (244,5 пг/мл) и галектина-3 (16,1 нг/мл). Наибольшие значения всех трех маркеров регистрировали у пациентов 1А группы в сравнении как с пациентами 1Б группы, так и с пациентами 2А группы. Для диагностики сердечной недостаточности у пациентов с АГ без ССА в возрасте 80 лет и старше определен пороговый уровень галектина-3 (15,9 нг/мл, p<0,001), у пациентов с АГ и ССА рассчитан пороговый уровень NTproBNP (365,9 пг/мл, p<0,001) и галектина-3 (30 нг/мл, p<0,001).

Заключение. Для диагностики ХСН у пациентов с АГ 80 лет и старше без ССА наиболее информативные маркеры — NT-proBNP и sST2 (уровень не зависел от возраста), у пациентов с АГ 80 лет и старше при наличии ССА — sST2 (уровень не зависел ни от возраста, ни от ССА). Определены новые пороговые уровни NT-proBNP и галектина-3 для подтверждения ХСН у пациентов с АГ и ССА.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Коробка В.Л. Диагностическая значимость концентрации кардиальных маркеров у пациентов с сердечной недостаточностью в зависимости от наличия синдрома старческой астении. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5830. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5830. EDN: CMPUPR

For citation:

Safronenko V.A., Chesnikova A.I., Korobka V.L. Diagnostic value of cardiac marker concentrations in patients with heart failure depending on frailty syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5830. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5830. EDN: CMPUPR

Определение уровня натрийуретических пептидов (НУП) входит в алгоритмы диагностики хронической сердечной недостаточности (ХСН) и является необходимым исследованием для подтверждения диагноза [1]. Диагностика ХСН при синдроме старческой астении (ССА) посредством определения только НУП в крови малоинформативна, поскольку существует обратная зависимость между уровнем НУП и индексом массы тела (ИМТ), имеет место повышение маркера с возрастом [2]. В связи с этим актуальным является поиск информативных маркеров ХСН на фоне артериальной гипертензии (АГ) и ССА.

В настоящее время наблюдается высокий интерес к изучению различных маркеров для диагностики ХСН, таких как растворимый стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2 (sST2), и галектин-3. Как известно, sST2 сигнализирует о наличии и тяжести неблагоприятного ремоделирования сердца и фиброза тканей, который возникает в ответ на обострение сердечной недостаточности (СН) [3]. Данный биомаркер демонстрировал высокий прогностический потенциал у пациентов с СН и был включен в рекомендации ACC/AHA (Американского колледжа кардиологов/Американской ассоциации сердца) по диагностике и лечению СН как дополнительный компонент стратификации риска при ХСН [4]. Доказана тесная связь между экспрессией галектина-3 в миокарде и пролиферацией миофибробластов, фиброгенезом, ремоделированием сердца и сосудов, тяжестью СН [5]. Есть данные, что галектин-3 может использоваться как медиатор кардиального фиброза и ремоделирования сердца при оценке прогноза [6].

Не исключено, что многие из биомаркеров "нового поколения" в ближайшие годы смогут расширить наши возможности в диагностике, стратификации риска и оценке эффективности лечения больных ХСН.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 320 пациентов с АГ в возрасте 80 лет и старше (56,9% женщин и 43,1% мужчин). Набор пациентов осуществлялся в условиях амбулаторного приема в городских поликлиниках г. Ростова-на-Дону. В зависимости от наличия ХСН и ССА все больные были распределены в четыре клинические группы: 1А группа — пациенты с АГ, ССА и ХСН (n=84), 1Б группа — пациенты с АГ, ССА без ХСН (n=77), 2А группа — пациенты с АГ, ХСН без ССА (n=84), 2Б группа — пациенты с АГ без ХСН и без ССА (n=75).

Критерии включения в исследование: возраст пациентов ≥80 лет; наличие АГ, ХСН IIA-IIБ стадии и II-IV функционального класса. Критерии невключения: наличие острого нарушения мозгового кровообращения или транзиторной ишемической атаки в течение последних 6 мес., ишемической болезни сердца в анамнезе, гемодинамически значимых пороков сердца, имплантированного электрокардиостимулятора, тяжелой патологии печени или почек, злокачественных новообразований.

Наличие АГ определяли, учитывая анамнез заболевания пациента, данные амбулаторных карт, а также результаты офисного измерения артериального давления методом С. Н. Короткова.

Диагноз ХСН был установлен на основании симптомов и клинических признаков, уровня маркеров СН (NT-proBNP — N-концевого промозгового натрийуретического пептида В-типа) и данных эхокардиографии в соответствии с национальными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ХСН 2020г [7]. Нормальный уровень NT-proBNP у нелеченых пациентов практически позволяет исключить поражение сердца, значения NT-proBNP <125 пг/мл свидетельствует об отсутствии ХСН [7][8].

Для выявления ССА использовали опросник "Возраст не помеха", по результатам которого пациентам, набравшим ≥3 баллов, выполняли краткую батарею тестов физического функционирования [9].

На каждого пациента заполняли анкету, в которой указывали факторы риска, сопутствующую патологию, проводимую терапию, данные общеклинического обследования, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, а также шкал и опросников.

Уровни NT-proBNP, sST2 и галектина-3 в сыворотке крови у пациентов, включенных в исследование, измеряли иммуноферментным методом.

Дизайн работы построен в виде наблюдательного кросс-секционного исследования. Выполненное исследование соответствует стандартам и принципам Хельсинкской декларации. Научное исследование было одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол № 13/19 от 05.09.2019). Пациентов включали в исследование после подписания письменного информированного добровольного согласия.

Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью программ STATISTICA 12.0 (StatSoft Inc., США), SPSS 21.0, MedCalc (версия 9.3.5.0).

Объем репрезентативной выборки, характеризующей генеральную совокупность по распространенности ССА, определяли при помощи формулы:

,

,

где n — количество наблюдений в выборке; zα — ошибка 1-го рода (при α=0,05); p — распространенность признака в популяции; q — частота обратного события; ∆ — предельная ошибка выборки.

Распределение всех изучаемых показателей проверяли на нормальность с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку распределение изучаемых показателей в выборке было как нормальное, так и отличалось от нормального, то для представления данных были использованы как средняя выборочная величина, ошибка средней выборочной (М±σ), так и медиана и межквартильный диапазон (Me [ Q1; Q3]). Качественные переменные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) величин. Сравнение групп проводили для качественных признаков с помощью критерия Хи-квадрат с поправкой Йетса, а для количественных признаков с помощью критерия Манна-Уитни для двух независимых групп. Для сравнения четырех групп пациентов использовали критерий ANOVA Краскела-Уоллиса. За критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы принимали рмг<0,05. Для оценки диагностической эффективности методов и определения диагностической точки разделения (cut-off) использовали ROC-анализ с расчетом чувствительности и специфичности теста, отношения шансов, а также построением ROC-кривых и оценкой площади под ROC-кривой.

Результаты

Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 85,8±4,5 лет. Анализ клинической характеристики показал, что у "хрупких" пациентов с АГ и ХСН статистически значимо чаще регистрировали фибрилляцию предсердий (ФП) (на 20,2%, p=0,003), анемию (на 13,1%, p=0,033) и сахарный диабет 2 типа (на 13,1%, p=0,042) в сравнении с пациентами с АГ и ССА без ХСН, а также в 2 раза чаще регистрировали ФП (на 25,3%, р<0,001) и хроническую болезнь почек (на 26,4%, р<0,001) по сравнению с пациентами с АГ и ХСН без ССА. В свою очередь, "крепкие" пациенты с АГ и ХСН имели больший ИМТ в сравнении с "хрупкими" с АГ и ХСН (p=0,029), а также в 2,4 раза больший процент пациентов с ожирением (p=0,032).

Таблица 1

Частота встречаемости факторов риска и сопутствующей патологии у пациентов, включенных в исследование

|

Показатель |

1А подгруппа, АГ+ХСН+ССА (n=84) |

1Б подгруппа, АГ+СА без ХСН (n=84) |

2А подгруппа, АГ+ХСН без ССА (n=77) |

2Б подгруппа, АГ без ССА и без ХСН (n=75) |

р1А-1Б, р2А -2Б, р1А-2А, р1Б-2Б |

pмг |

|

Курение, % |

7,1 |

5,9 |

10,4 |

9,3 |

р1А-1Б=0,853 р2А-2Б=0,931 р1А-2А=0,579 р1Б-2Б=0,639 |

0,903 |

|

Анемия, % |

23,8 |

10,7 |

15,6 |

13,3 |

р1А-1Б=0,033 р2А-2Б=0,172 р1А-2А=0,237 р1Б-2Б=0,341 |

0,193 |

|

ФП, % |

50 |

29,8 |

24,7 |

17,3 |

р1А-1Б=0,003 р2А-2Б=0,313 р1А-2А<0,001 р1Б-2Б=0,082 |

<0,001 |

|

ОНМК, % |

7,1 |

8,3 |

6,5 |

9,3 |

р1А-1Б=0,192 р2А-2Б=0,691 р1А-2А=0,199 р1Б-2Б=0,116 |

0,657 |

|

ХБП, % |

66,7 |

57,1 |

40,3 |

32 |

р1А-1Б=0,203 р2А-2Б=0,293 р1А-2А<0,001 р1Б-2Б=0,001 |

<0,001 |

|

СД 2 типа, % |

31 |

17,9 |

24,7 |

16 |

р1А-1Б=0,042 р2А-2Б=0,199 р1А-2А=0,386 р1Б-2Б=0,778 |

0,089 |

|

ХОБЛ, % |

16,7 |

13,1 |

14,7 |

9,3 |

р1А-1Б=0,381 р2А-2Б=0,478 р1А-2А=0,749 р1Б-2Б=0,256 |

0,789 |

|

ИМТ, кг/м² (М±SD) |

23,4±2,1 |

28,2±0,4 |

32,1±2,0 |

30,3±0,4 |

р1А-1Б=0,062 р2А-2Б=0,319 р1А-2А=0,029 р1Б-2Б=0,823 |

0,481 |

|

Ожирение, % |

9,9 |

16,7 |

23,4 |

14,7 |

р1А-1Б=0,236 р2А-2Б=0,563 р1А-2А=0,032 р1Б-2Б=0,206 |

0,582 |

|

Дислипидемия, % |

55,9 |

69,1 |

59,7 |

73,3 |

р1А-1Б=0,076 р2А-2Б=0,079 р1А-2А=0,614 р1Б-2Б=0,571 |

0,080 |

Примечание: р1А-1Б — различия между 1А и 1Б подгруппами, р2А-2Б — различия между 2А и 2Б подгруппами, р1А-2А — различия между 1А и 2А подгруппами, р1Б-2Б — различия между 1Б и 2Б подгруппами, рмг — суммарное межгрупповое сравнение, различия статистически значимы при р<0,05.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ИМТ — индекс массы тела, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ССА — синдром старческой астении, СД — сахарный диабет, ФП — фибрилляция предсердий, ХБП — хроническая болезнь почек, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

По данным эхокардиографического исследования выявлено следующее распределение пациентов по фенотипам ХСН: ХСН с сохраненной фракцией выброса (ФВ) регистрировали в 23,8% случаев у больных 1А подгруппы и 67,5% у больных 2А подгруппы; в 61,9% и 11,7% случаев у пациентов 1А и 2А подгрупп, соответственно, определяли фенотип СН, соответствующий умеренно сниженной ФВ левого желудочка (ЛЖ); 14,3% больных 1А подгруппы и 20,8% пациентов 2А подгруппы имели СН с низкой ФВ.

Наименьший показатель ФВ ЛЖ установлен у "хрупких" пациентов с АГ и ХСН, который статистически значимо отличался от аналогичного показателя у "хрупких" пациентов с АГ без ХСН (р<0,001) и "крепких" пациентов с АГ и ХСН (р=0,002) (табл. 2).

Таблица 2

Показатель ФВ ЛЖ у пациентов, включенных в исследование

|

Показатель |

1А подгруппа, АГ+ХСН+ССА (n=84) |

1Б подгруппа, АГ+ССА без ХСН (n=84) |

2А подгруппа, АГ+ХСН без ССА (n=77) |

2Б подгруппа, АГ без ССА и без ХСН (n=75) |

р |

pмг |

|

ФВ, % |

44,0 [ 42,4; 47,32] |

52,8 [ 50,6; 55,4] |

59,2 [ 57,79; 60,54] |

62,2 [ 60,55; 63,89] |

р1А-1Б<0,001 р2А-2Б=0,813 р1А-2А=0,002 р1Б-2Б=0,009 р1Б-2А=0,092 |

0,004 |

Примечание: р1А-1Б — различия между 1А и 1Б подгруппами, р2А-2Б — различия между 2А и 2Б подгруппами, р1А-2А — различия между 1А и 2А подгруппами, р1Б-2Б — различия между 1Б и 2Б подгруппами, рмг — суммарное межгрупповое сравнение, различия статистически значимы при р<0,05.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ССА — синдром старческой астении, ФВ — фракция выброса, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

При межгрупповом сравнении концентрации всех изучаемых кардиальных маркеров в исследуемых группах получены статистически значимые различия (pмг<0,001) (табл. 3).

Таблица 3

Анализ уровня кардиальных маркеров в сыворотке крови у пациентов, включенных в исследование

|

Маркер Группа |

1А группа, АГ+ХСН+ССА (n=84) |

1Б группа, АГ+ССА без ХСН (n=84) |

2А группа, АГ+ХСН без ССА (n=77) |

2Б группа, АГ без ССА и без ХСН (n=75) |

р1А-1Б, р2А-2Б, р1А-2А, р1Б-2Б |

pмг |

|

NT-proBNP, пг/мл, Me [ Q1; Q3] |

697,9 [ 606,2; 837,3] |

244,5 [ 187,2; 300,2] |

460,2 [ 341,2; 531,7] |

106,2 [ 55,7; 173,8] |

р1А-1Б<0,001 р2А-2Б<0,001 р1А-2А<0,001 р1Б-2Б=0,003 р1Б-2А<0,001 |

<0,001 |

|

sST2, нг/мл, Me [ Q1; Q3] |

54,0 [ 44,6; 67,6] |

20,4 [ 13,2; 29,6] |

41,1 [ 28,0; 51,9] |

20,2 [ 15,7; 26,0] |

р1А-1Б<0,001 р2А-2Б<0,001 р1А-2А=0,001 р1Б-2Б=0,99 р1Б-2А<0,001 |

<0,001 |

|

Галектин-3, нг/мл, Me [ Q1; Q3] |

49,7 [ 32,1; 62,3] |

16,1 [ 9,9; 20,3] |

23,6 [ 16,1; 29,8] |

11,5 [ 9,3; 14,9] |

р1А-1Б<0,001 р2А-2Б<0,001 р1А-2А<0,001 р1Б-2Б=0,110 р1Б-2А=0,009 |

<0,001 |

Примечание: р1А-1Б — различия между 1А и 1Б подгруппами, р2А-2Б — различия между 2А и 2Б подгруппами, р1А-2А — различия между 1А и 2А подгруппами, р1Б-2Б — различия между 1Б и 2Б подгруппами, рмг — суммарное межгрупповое сравнение, различия статистически значимы при р<0,05.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ССА — синдром старческой астении, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид В-типа, sST2 — растворимый стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2.

Так, статистический анализ результатов настоящего исследования продемонстрировал, что у пациентов с АГ при отсутствии ССА и ХСН (2Б группа) отмечалось наименьшее значение сывороточной концентрации NT-proBNP (ниже порогового уровня 125 пг/мл), уровень sST2 находился в пределах средних нормальных значений (~18 нг/мл) и не превышал порогового значения (35 нг/мл). Концентрация галектина-3 также имела наименьшие значения при сравнении исследуемых групп, но при этом была повышена (>6,25 нг/мл).

Наличие ХСН у "крепких" пациентов с АГ (2А группа) сопровождалось прогнозируемо более высоким уровнем NT-proBNP (в 4,3 раза, р<0,001), sST2 (в 2,03 раза, р<0,001) и галектина-3 (в 2,05 раза, р<0,001) в сравнении с "крепкими" пациентами с АГ без ХСН (2Б группа).

При оценке влияния ССА на уровень изучаемых маркеров выполнили межгрупповое сравнение показателей у пациентов с АГ 1Б и 2Б групп, т. е. с учетом наличия или отсутствия ССА, соответственно. Установили, что у пациентов с АГ на фоне ССА (1Б группа) концентрация NT-proBNP в крови была выше в 2,3 раза (р=0,003) по сравнению с пациентами с АГ без ССА (2Б группа), что свидетельствует о повышении уровня NT-proBNP при развитии ССА, независимо от ХСН. В свою очередь, уровень sST2 находился в пределах референсных значений и не отличался между подгруппами (р=0,99). Уровень галектина-3 в сравниваемых группах также статистически значимо не отличался (р=0,110) и находился выше допустимой нормы (>6,25 нг/мл), независимо от наличия ССА.

С целью оценки выраженности влияния ССА или ХСН на уровень NT-proBNP выполнили сравнительный анализ показателей между группой пациентов с АГ и ССА без ХСН (1Б группа) и группой с АГ и ХСН без ССА (2А группа). Полученные результаты позволили судить о статистически более значимом влиянии ХСН на уровень NT-proBNP по сравнению с влиянием ССА. Так, у "крепких" пациентов с ХСН отмечали статистически значимо более высокие концентрации NT-proBNP (460,2 пг/мл vs 244,5 пг/мл, р<0,001) в сравнении с "хрупкими" пациентами без ХСН.

Следует отметить, что при сочетании ССА и ХСН у пациентов с АГ (1А группа) отмечались наибольшие значения всех трех изучаемых маркеров. Так, концентрация NT-proBNP у пациентов с АГ, ХСН и ССА в 2,9 раза (р<0,001) превышала аналогичный показатель в группе пациентов с АГ и ССА без ХСН (1Б группа) и в 1,5 раза (р<0,001) была выше уровня маркера у пациентов с АГ и ХСН без ССА (2А группа). Подобные результаты были получены при анализе значений концентрации sST2 и галектина-3, которые у пациентов с АГ (1А группа) в 2,6 и 3,1 раза, соответственно (р<0,001), превышали аналогичный показатель в группе пациентов с АГ и ССА без ХСН (1Б группа) и в 1,3 и в 2,1 раза (р<0,001) в группе пациентов с АГ и ХСН без ССА (2А группа).

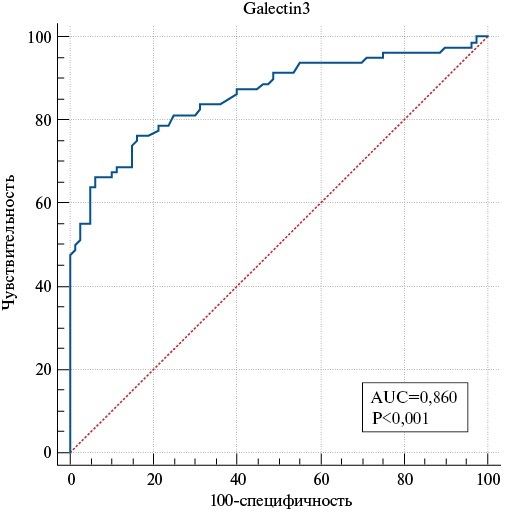

Учитывая, что у "крепких" пациентов с АГ без ХСН уровень галектина-3 оказался повышенным, был рассчитан новый пороговый уровень для диагностики ХСН. С целью определения порогового значения применили ROC-анализ. На основании значений диагностической чувствительности и диагностической специфичности была построена характеристическая кривая (ROC-кривая). Согласно полученным данным, при достижении концентрации галектина-3 в сыворотке крови ≥15,9 нг/мл диагноз ХСН подтверждается с чувствительностью 76,25% и специфичностью 83,75% (р<0,001).

Площадь под ROC-кривой, соответствующая развитию ХСН у "крепких" пациентов с АГ, составила 0,860±0,030 с 95% доверительным интервалом (ДИ): 0,796-0,910. Полученная модель статистически значима (p<0,001) (рис. 1).

Рис. 1. ROC-кривая соответствия диагностической чувствительности и специфичности концентрации галектина-3 для диагностики ХСН у пациентов с АГ без ССА.

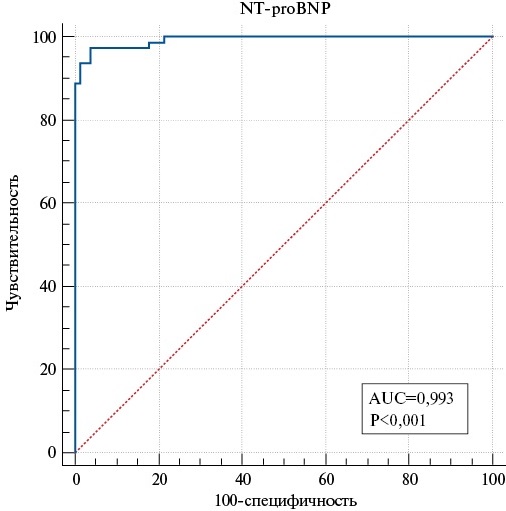

Принимая во внимание, что у "хрупких" пациентов с АГ без ХСН уровень NT-proBNP и галектина-3 повышен, особое внимание в работе было уделено определению порогового значения этих маркеров для диагностики ХСН у пациентов с учетом наличия ССА. Так, концентрация NT-proBNP в крови, соответствующая максимальным значениям диагностической чувствительности и специфичности (точка cut-off), при выявлении ХСН у пациентов с АГ и ССА составила 365,9 пг/мл. При достижении этого уровня и его превышении диагностическое решение в пользу ХСН принимается с чувствительностью 97,5% и специфичностью 96,2% (p<0,001).

Площадь под ROC-кривой (AUC) для NT-proBNP у больных с АГ и ССА при диагностике ХСН составила 0,993±0,004 (ДИ: 0,965-1,0) (р<0,001), что свидетельствует об отличном качестве модели (рис. 2).

Рис. 2. ROC-кривая соответствия диагностической чувствительности и специфичности концентрации NT-proBNP для диагностики ХСН у пациентов с АГ и ССА.

Сокращение: NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид В-типа.

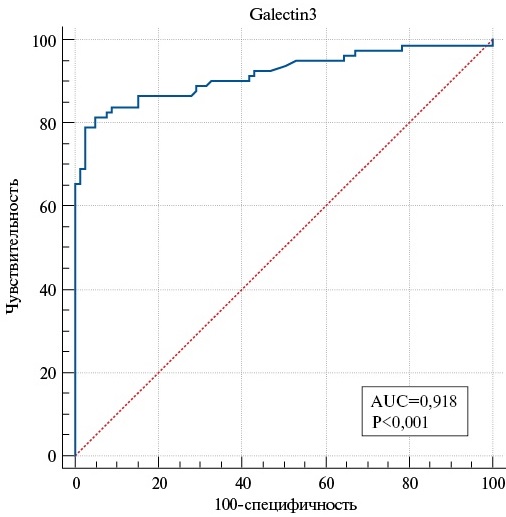

Концентрация галектина-3 в крови, соответствующая максимальным значениям диагностической чувствительности и специфичности (точка cut-off), при диагностике ХСН с учетом наличия ССА составила 30 нг/мл. При достижении этого уровня и его превышении диагностическое решение в пользу ХСН принимается с чувствительностью 79,01% и специфичностью 97,47 (p<0,001). Площадь под ROC-кривой (AUC) для галектина-3 у больных с АГ и ССА составила 0,918±0,023 (ДИ: 0,864-0,955) (р<0,001), что свидетельствует об отличном качестве модели (рис. 3).

Рис. 3. ROC-кривая соответствия диагностической чувствительности и специфичности концентрации галектина-3 для диагностики ХСН у пациентов с АГ и ССА.

Обсуждение

Как известно, мозговой НУП является наиболее показательным маркером дисфункции ЛЖ, т. к. его концентрация в крови повышается в зависимости от выраженности симптомов СН [10].

Известно, что повышение концентрации NT-proBNP происходит с возрастом, в частности, у пожилых людей старше 75 лет, что связывают как с прогрессированием сопутствующей патологии, так и с ухудшением функции почек [11].

Кроме того, в исследовании Yao S, et al. была продемонстрирована взаимосвязь повышенного уровня НУП в плазме с повышенным риском развития ССА и преастении у пожилых людей [12].

Однако есть данные о том, что у пациентов с ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ NT-proBNP может оставаться в пределах нормальных значений, которые выявляются примерно у каждого третьего-четвертого пациента с верифицированной ХСН с сохраненной ФВ [13].

Как известно, повышение НУП при ХСН — компенсаторная реакция, поскольку эти пептиды усиливают натрийурез и вызывают вазодилатацию. Но у некоторых пациентов, несмотря на повышение давления наполнения в левых отделах сердца, не происходит адекватного увеличения концентрации НУП. Так, у пациентов, страдающих ожирением, наоборот, концентрации NT-proBNP в крови значительно ниже, чем у лиц со сниженной массой тела [14].

Следует отметить, что в настоящем исследовании концентрация данного маркера у "крепких" пациентов с АГ без ХСН старческого возраста была в пределах нормальных значений. В то же время у "хрупких" пациентов с АГ без ХСН наличие ССА сопровождалось статистически значимо более высокими значениями NT-proBNP. Вероятнее всего, определение исходно повышенного уровня NT-proBNP у пациентов пожилого и старческого возраста в ранее проводимых исследованиях обусловлено тем, что не учитывалось наличие ССА. Таким образом, NT-proBNP оказался единственным из изученных в работе маркеров, концентрация которого зависела от ССА. Полученные результаты позволяют считать, что для диагностики ХСН у "крепких" пациентов с АГ старческого возраста может быть рекомендован маркер NT-proBNP, т. к. его уровень не зависел от возраста пациентов без ССА. Вместе с тем для диагностики ХСН у "хрупких" пациентов с АГ старческого возраста рассчитан новый пороговый уровень NT-proBNP (365,9 пг/мл), поскольку у пациентов с ССА концентрация этого маркера исходно повышена.

В настоящее время исследования, посвященные оценке концентрации sST2 у пациентов с ХСН, демонстрируют неоднозначные результаты. Причиной этого является ретроспективная природа исследований, неоднородность критериев включения, приводящие к трудностям метаанализа.

Группа исследователей из Испании показали, что повышение концентрации sST2 у пациентов с ХСН является сильным предиктором смертности, независимым и от уровней НУП [15].

В исследовании "PARAMOUNT" более высокий уровень sST2 был ассоциирован с пожилым возрастом, мужским полом, ФП, более высоким классом СН и уровнем NT-proBNP, более низкой скоростью клубочковой фильтрации [16].

В работах других исследователей было продемонстрировано, что в отличие от НУП, уровень sST2 не зависит от таких факторов, как ИМТ, пол, возраст, статус курения, наличие сопутствующей почечной дисфункции, и имеет самую низкую среди основных кардиомаркеров внутри- и межиндивидуальную изменчивость [3].

Следует отметить, что в настоящем исследовании анализ показателей sST2 в исследуемых группах показал, что у пациентов с АГ без ХСН старческого возраста независимо от наличия ССА исходно средний уровень sST2 находился в пределах средних нормальных значений (~18 нг/мл) и не превышал порогового уровня 35 нг/мл, который, согласно данным литературы, позволяет судить о повышении риска развития сердечно-сосудистых событий [17]. Полученные в настоящем исследовании результаты свидетельствуют о том, что для диагностики ХСН у "крепких" пациентов с АГ старческого возраста маркер sST2 так же, как и NT-proBNP является информативным, т. к. его уровень не зависел от возраста пациента. Кроме того, наличие ССА у пациентов с АГ без ХСН не привело к повышению уровня маркера sST2. Согласно полученным данным, для диагностики ХСН у "хрупких" пациентов с АГ старческого возраста наиболее информативным является маркер sST2, т. к. его уровень не зависел ни от наличия ССА, ни от возраста. Таким образом, результаты исследования показали, что определение уровня sST2 позволяет подтвердить наличие ХСН как у "крепких", так и у "хрупких" пациентов с АГ.

На сегодняшний день клинико-диагностическая ценность галектина-3 у пациентов с СН с сохранной ФВ описана в ряде исследований. Так, в исследовании COACH (Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counselling in Heart failure) было обнаружено, что с учетом возраста, пола, мозгового НУП, скорости клубочковой фильтрации и диабета, галектин-3 является независимым предиктором общей смертности и повторных госпитализаций по поводу СН. При этом большее прогностическое значение отмечалось у пациентов с сохранённой ФВ ЛЖ [18].

Согласно данным, полученным в настоящем исследовании, уровень галектина-3 был исходно повышен у всех пациентов с АГ без ХСН, что, по-видимому, обусловлено влиянием, прежде всего, возраста, а также, возможно, ИМТ, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек, гиперлипидемии и другой коморбидной патологии на концентрацию данного маркера, что продемонстрировано и в работах других исследователей [19]. У пациентов с АГ без ХСН не было выявлено статистически значимой разницы при наличии или отсутствии ССА. Вместе с тем как у "крепких", так и у "хрупких" пациентов с ХСН отмечались более высокие значения концентрации галектина-3, что, как известно, обусловлено активацией реорганизации внеклеточного матрикса и усилением фиброгенеза.

Учитывая исходно повышенный уровень галектина-3 и у "крепких", и у "хрупких" пациентов с АГ без ХСН, был проведен расчет новых пороговых уровней маркера для подтверждения ХСН: >15,9 нг/мл — у пациентов с АГ без ССА, >30 нг/мл — у пациентов с АГ с ССА.

Сочетание ХСН и ССА у пациентов с АГ старческого возраста сопровождалось статистически значимо более высокой концентрацией NT-proBNP, sST2 и галектина-3, что, по-видимому, определяется более выраженным ремоделированием и фиброзом миокарда, более тяжелым течением СН у хрупких пациентов и потенцированием влияния СН и ССА.

Ограничения исследования. Относительно небольшой объем выборки, обусловленный прежде всего возрастом пациентов (≥80 лет), включением в исследование больных со стабильным течением ХСН неишемического генеза в условиях амбулаторного приема. Предметом дальнейших исследований может служить анализ параметров суточного мониторирования артериального давления, сосудистой жесткости, структурно-функциональных показателей левых и правых отделов сердца, а также оценка частоты развития сердечно-сосудистых событий, сердечно-сосудистой и общей смертности на фоне проводимой терапии у пациентов с АГ и ХСН в зависимости от наличия и прогрессирования ССА.

Заключение

Согласно результатам исследования, для диагностики ХСН у пациентов с АГ без ССА 80 лет и старше наиболее информативными являются маркеры NT-proBNP и sST2, т. к. их уровень не зависел от возраста пациента. Для подтверждения ХСН у пациентов с АГ при наличии ССА следует в первую очередь рассмотреть возможность применения sST2, уровень которого не зависел ни от возраста, ни от ССА. При применении NT-proBNP для диагностики ХСН у "хрупких" пациентов с АГ старческого возраста следует использовать рассчитанный пороговый уровень маркера (365,9 пг/мл), поскольку у пациентов с АГ и ССА концентрация маркера повышена независимо от наличия ХСН. У пациентов 80 лет и старше галектин-3 является наименее информативным маркером для диагностики ХСН в сравнении с маркерами NT-proBNP и sST2, т. к. его уровень повышен во всех изучаемых группах, независимо от наличия ССА, что определило необходимость расчета порогового уровня для "крепких" (15,9 нг/мл) и "хрупких" (30 нг/мл) пациентов с целью диагностики ХСН.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Сережина Е.К., Обрезан А.Г. Новые биомаркеры повреждения, воспаления и ремоделирования в дифференциальной диагностике типов сердечной недостаточности. Российский кардиологический журнал. 2021;26(1):3914. doi:10.15829/1560-4071-2021-3914.

2. Ларина В.Н., Лунев В.И. Значение биомаркеров в диагностике и прогнозировании сердечной недостаточности в старшем возрасте. Архивъ внутренней медицины. 2021;11(2):98-110. doi:10.20514/2226-6704-2021-11-2-98-110.

3. Камардинов Д.Х., Сонгуров Р.Н., Иошина В.И. и др. Растворимый ST2 — как биомаркер, инструмент стратификации риска и терапевтическая мишень у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кардиология. 2020;60(2):111-21. doi:10.18087/cardio.2020.2.n816.

4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology. 2013;62(16):e147-239.

5. Кукес В.Г., Гямджян К.А., Жестовская А.С. и др. Роль галектина-3 в диагностике и контроле за лечением пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018;13(4):606-9. doi:10.14300/mnnc.2018.13116.

6. Драпкина О.М., Шепель Р.Н., Деева Т.А. Прогностическое значение определения уровня галектина-3 у пациентов с метаболическим синдромом и хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16(6):82-6. doi:10.15829/1728-8800-2017-6-82-86.

7. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

8. McDonagh TA, Metra M, Adamo M. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, European Heart Journal. 2021;42(36):3599-726. doi:10.1093/eurheartj/ehab368.

9. Ткачева О.Н., Котовская Ю.В., Рунихина Н.К. и др. Клинические рекомендации "Старческая астения". Российский журнал гериатрической медицины. 2020;(1):11-46. doi:10.37586/2686-8636-1-2020-11-46.

10. Алиева А.М., Резник Е.В., Гасанова Э.Т. и др. Клиническое значение определения биомаркеров крови у больных с хронической сердечной недостаточностью. Архивъ внутренней медицины. 2018;8(5):333-45. doi:10.20514/2226-6704-2018-8-5-333-345.

11. Yao S, Guo J, Shi G, et al. Association of BNP with Frailty in Elderly Population: Rugao Longevity and Ageing Study. J Nutr Health Aging. 2019;23(1):73-8. doi:10.1007/s12603-018-1112-7.

12. Verbrugge FH, Omote K, Reddy YNV, et al. Heart failure with preserved ejection fraction in patients with normal natriuretic peptide levels is associated with increased morbidity and mortality. Eur Heart J. 2022;43(20):1941-51. doi:10.1093/eurheartj/ehab911.

13. Shah SJ. BNP: Biomarker Not Perfect in heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2022;43(20):1952-4. doi:10.1093/eurheartj/ehac121.

14. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение натрийуретических пептидов, не ассоциированное с сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2020;25(S4):4140. doi:10.15829/1560-4071-2020-4140

15. Bayes-Genis A, de Antonio M, Galán A, et al. Combined use of high-sensitivity ST2 and NT-proBNP to improve the prediction of death in heart failure. European Journal of Heart Failure. 2012;14(1):32-8. doi:10.1093/eurjhf/hfr156.

16. Jhund PS, Claggett BL, Zile MR, et al. Soluble ST2 is associated with markers of diastolic dysfunction in patients with heart failure with preserved ejection fraction in the PARAMOUNT trial. Eur Heart J. 2014;35:340-1.

17. Michalska-Kasiczak M, Bielecka-Dabrowa A, von Haehling S, et al. Biomarkers, myocardial fibrosis and co-morbidities in heart failure with preserved ejection fraction: an overview. Archives of Medical Science. 2018;14(4):890-909. doi:10.5114/aoms.2018.76279.

18. Jaarsma T, Lesman-Leegte I, Hillege HL, et al. Depression and the usefulness of a disease management program in heart failure: insights from the COACH (Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart failure) study. J Am Coll Cardiol. 2010;55(17):1837-43. doi:10.1016/j.jacc.2009.11.082.

19. Драпкина О.М., Деева Т.А. Галектин-3 — биомаркер фиброза у пациентов с метаболическим синдромом. Российский кардиологический журнал. 2015;(9):96-102. EDN: UGUOGN.

Об авторах

В. А. СафроненкоРоссия

К.м.н., доцент, доцент кафедры внутренних болезней № 1

Ростов-на-Дону

А. И. Чесникова

Россия

Чесникова Анна Ивановна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней № 1

Ростов-на-Дону

В. Л. Коробка

Россия

Коробка Вячеслав Леонидович — д.м.н., профессор, главный врач

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

- Для диагностики хронической сердечной недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией без синдрома старческой астении в возрасте 80 лет и старше наиболее информативными являются маркеры натрийуретического пептида В-типа, растворимого стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2, т. к. их уровень не зависит от возраста пациента.

Рецензия

Для цитирования:

Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Коробка В.Л. Диагностическая значимость концентрации кардиальных маркеров у пациентов с сердечной недостаточностью в зависимости от наличия синдрома старческой астении. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5830. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5830. EDN: CMPUPR

For citation:

Safronenko V.A., Chesnikova A.I., Korobka V.L. Diagnostic value of cardiac marker concentrations in patients with heart failure depending on frailty syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5830. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5830. EDN: CMPUPR

JATS XML