Перейти к:

Пациенты с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек как приоритетная группа для программ первичной профилактики

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5812

EDN: LMYMWP

Аннотация

Сочетание артериальной гипертензии и хронической болезни почек является этапом кардиоваскулоренометаболического континуума и ассоциировано с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных исходов. Эпидемиологические аспекты, доступный алгоритм скрининга в рамках диспансерного наблюдения, наличие современных кардионефропротективных стратегий позволяют выделить данную группу высокого риска в качестве приоритетной для реализации эффективных мероприятий первичной профилактики и сохранения тренда по снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в средне- и долгосрочной перспективе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Медведева Е.А., Усова Е.И., Соловьева А.Е., Дубинина М.В., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Пациенты с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек как приоритетная группа для программ первичной профилактики. Российский кардиологический журнал. 2024;29(3):5812. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5812. EDN: LMYMWP

For citation:

Medvedeva E.A., Usova E.I., Solovyova A.E., Dubinina M.V., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Patients with hypertension and chronic kidney disease as a priority group for primary prevention programs. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(3):5812. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5812. EDN: LMYMWP

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующую позицию в структуре общей смертности. Всемирная организация здравоохранения обозначила снижение их бремени среди приоритетных задач1. За последние 5 лет в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Национального проекта "Здравоохранение" кардиологической службе Российской Федерации (РФ) удалось добиться уникальных результатов — минимального значения показателя смертности от болезней системы кровообращения за последние 30 лет2. Это стало возможным в результате комплексной перестройки системы оказания медицинской помощи когортам пациентов с высоким риском развития неблагоприятных событий в краткосрочной перспективе (острый коронарный синдром, хроническая сердечная недостаточность (СН), фибрилляция предсердий и т. д.).

Наряду с безусловной необходимостью реализации эффективной вторичной профилактики среди пациентов с перенесенными ССЗ, что обеспечивает так называемые "быстрые победы", в последние годы всё больше внимания привлекает социально-экономическая значимость первичной профилактики. Современные тренды развития кардиологии демонстрируют смещение акцента с финальных на более ранние стадии сердечно-сосудистого континуума, выделяя подгруппы пациентов с высоким риском трансформации в клинически выраженные социально-значимые ССЗ (пре-СН, пре-фибрилляция предсердий). Реализация эффективных мер первичной профилактики является долгосрочной инвестицией в популяционное здоровье. Наблюдение за группами риска и ранняя диагностика снижают бремя тяжёлых и осложнённых форм ССЗ, уменьшают потребность в дорогостоящем лечении и потенциально смогут обеспечить сохранение тренда к снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в средне- и долгосрочной перспективе. Однако, понимая масштабы популяции, которую необходимо охватить мероприятиями первичной профилактики, представляется целесообразным использовать принцип приоритезации для выделения отдельных когорт пациентов, требующих комплексного подхода с использованием технологий с доказанной эффективностью. Опыт реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" позволил сформулировать простые критерии для выбора приоритетных групп:

- Ассоциация с неблагоприятными исходами;

- Наличие эффективного лечения (медикаментозная терапия и/или интервенционное вмешательство), существенно улучшающего прогноз;

- Понятные резервы для оптимизации организации помощи: улучшение учета данной категории пациентов, обеспечение преемственности между этапами, в т. ч. с использованием информационных технологий, разработка региональных порядков маршрутизации с учетом инфраструктуры, компетенций отдельных медицинских организаций и кадрового обеспечения и т. д.

Одной из когорт пациентов, полностью отвечающей критериям выбора приоритетной группы в рамках первичной профилактики, являются пациенты с артериальной гипертензией (АГ) и хронической болезнью почек (ХБП). Сочетание АГ и ХБП является классическим проявлением кардиоренальных взаимосвязей, которые привлекают все больше внимания в последние годы.

Современная концепция кардиоваскулоренометаболического континуума отражает прогрессирующие от стадии к стадии системные патофизиологические взаимодействия между метаболическими факторами риска (ФР), ХБП и сердечно-сосудистой системой, которые приводят к полиорганной дисфункции и неуклонному увеличению абсолютного сердечно-сосудистого риска [1]. В рамках новой парадигмы подчеркивается значимость оценки маркеров нарушения функции почек наряду с классическими ФР. Тесные взаимосвязи между сердечно-сосудистой системой и почками имеют двунаправленный характер: нарушение функций одного из органов/системы оказывает непосредственное патофизиологическое влияние на функции другого. Предложенная стадийность развития кардиоваскулоренометаболических нарушений прежде всего позволяет определить целенаправленную стратегию по профилактике осложнений на каждом этапе. Пациенты с сочетанием АГ и ХБП составляют группу риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений и почечных исходов, ассоциированных с неблагоприятным прогнозом и требующих дорогостоящих методов лечения. Эта группа пациентов относится ко второй и третьей стадиям кардиоваскулоренометаболического континуума, которые предшествуют развитию клинически выраженного атеросклеротического ССЗ или СН (стадии 4) [1]. Своевременно инициированная кардионефропротекция способна изменить траекторию движения этих пациентов по пути кардиоваскулоренометаболического континуума.

С целью обоснования выделения когорты пациентов с АГ и ХБП в качестве приоритетной группы риска для первичной профилактики проанализированы аспекты эпидемиологии, скрининга и диагностики, прогноза и лечения.

Эпидемиология АГ и ХБП

Глобальная стандартизированная по возрасту распространённость ХБП, ассоциированная с АГ, составила 18%, терминальной ХБП, определяющей потребность в заместительной почечной терапии — 26%. В США распространённость ХБП у взрослых с АГ в 3 раза выше, чем без АГ — 26,3 vs 7,8%, при этом тренды демонстрируют относительную стабильность3.

Большинство эпидемиологических исследований по распространённости ХБП основаны только на однократном расчете скорости клубочковой фильтрации (СКФ), немногие дополнительно включают оценку протеинурии, при этом устойчивость изменений обычно не учитывается.

По данным крупного национального эпидемиологического исследования (N=218437), проведённого в Исландии, продемонстрировано различие в распространённости ХБП в общей популяции в зависимости от используемых критериев: при однократной оценке расчетной СКФ (рСКФ) — 6,41%, рСКФ и протеинурии — 12,1%, при учете устойчивости изменений рСКФ — 4,72%, обоих маркеров ХБП — 5,94%. Таким образом, можно констатировать переоценку распространённости ХБП в 2 раза при однократном определении обоих маркеров, в 1,3 раза — при однократной оценке рСКФ [2].

По данным многоцентровой программы ХРОНОГРАФ, в РФ маркеры ХБП (рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или отношение альбумин/креатинин (А/Кр) в моче >30 мг/г) среди больных АГ без сахарного диабета (СД) выявлены у 44,3% [3]. В свою очередь, по данным национального регистра АГ, распространённость рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2 составила 23,6% при однократном определении [4]. Таким образом, в российской популяции распространенность ХБП у пациентов с АГ с учетом предполагаемой частоты подтверждения устойчивости изменений маркеров может составлять 18-22%.

Принимая во внимание инициацию федерального проекта для больных СД, представляется перспективным формирование отдельной программы для пациентов с АГ в сочетании с ХБП без сопутствующего СД, особенно с учетом недостаточной в данной когорте частоты оценки и мониторирования состояния функции почек, и, следовательно, назначения всего спектра нефропротективных препаратов, значимо влияющих на прогноз.

Скрининг и диагностика ХБП

Базовым скринингом ХБП у пациентов с АГ является анализ уровня креатинина сыворотки крови с расчетом СКФ, а также определение количественной потери белка с мочой при помощи исследования отношения альбумина к креатинину в разовой порции мочи или определение суточной потери белка [5]. Необходимо исследовать оба маркера ХБП: сниженная рСКФ и повышенная альбуминурия независимо друг от друга и других факторов сердечно-сосудистого риска ассоциируются с увеличением риска общей и сердечно-сосудистой смертности [6]. При этом риски возрастают уже при незначительном снижении рСКФ (<75 мл/мин/1,73 м2) и повышении альбуминурии (>10 мг/г), что подчеркивает значимость ранней диагностики и эффективного управления течением ХБП у пациентов с АГ.

Необходимость мониторирования состояния функции почек при любом ССЗ регламентирована в нормативно-правовых актах. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2022 № 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми"4, исследование рСКФ должно проводиться не реже 1 раза в год при любом ССЗ. Согласно актуальным клиническим рекомендациям по ведению пациентов с ХБП [7], у лиц с ФР ХБП исследование рСКФ должно быть выполнено не реже 1 раза в 2 года. Однако, по результатам отечественного исследования [4], частота определения сывороточного креатинина у амбулаторных пациентов с АГ в 2012-2019гг в среднем составляла 59,5%, что препятствовало своевременной оценке функции почек.

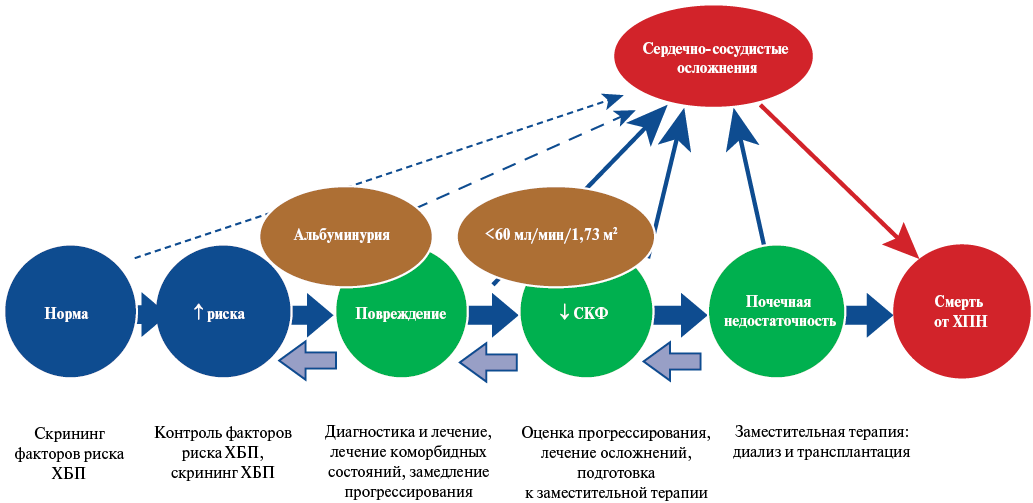

Таким образом, повышение осведомлённости и проведение регулярной оценки маркеров ХБП в рамках диспансерного наблюдения является краеугольным камнем в снижении риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений (рис. 1).

Рис. 1. Концепция ранней диагностики и своевременной терапии ХБП в клинической практике.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ХБП — хроническая болезнь почек.

Оценка рисков неблагоприятных исходов в группе пациентов с АГ и ХБП

Консорциум по прогнозу ХБП определил отношение рисков в категориях СКФ и альбуминурии для нескольких значимых исходов, в т. ч. общей смертности, сердечно-сосудистой смертности и почечной недостаточности (рис. 2) [8]. Риск постепенно нарастает при снижении рСКФ и увеличении альбуминурии.

В российской популяции пациентов с АГ и ХБП проводилась оценка числа пациентов с различными категориями риска KDIGO: очень высокий риск имели 6,5%, высокий риск — 13,5%, умеренный риск — 26,4%, низкий риск — 53,6% (рис. 3) [3].

Таким образом, например, пациенты с АГ и ХБП, имеющие СКФ в диапазоне 45-60 мл/мин/1,73 м2 и категорию альбуминурии А2 (8,6%), будут иметь относительный риск смертности от ССЗ 2,8, общей смертности — 2,2 и 9-кратное повышение риска прогрессирования ХБП.

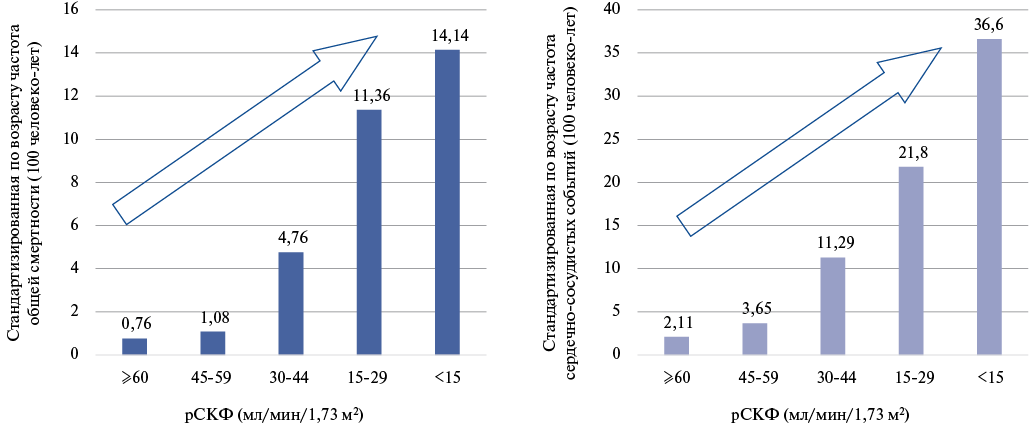

Наиболее распространенной причиной смерти пациентов с ХБП являются сердечно-сосудистые события, поэтому в официальной статистике РФ случаи смерти пациентов с ХБП кодируются как обусловленные сердечно-сосудистыми причинами, а роль заболевания почек как фактора сердечно-сосудистого риска не учитывается [7]. Таким образом, отсутствуют российские официальные статистические данные по общей и сердечно-сосудистой смертности среди пациентов с ХБП. По данным крупного регистра [6], стандартизированные по возрасту показатели общей смертности, сердечно-сосудистых событий существенно увеличивались со снижением уровня рСКФ (рис. 4).

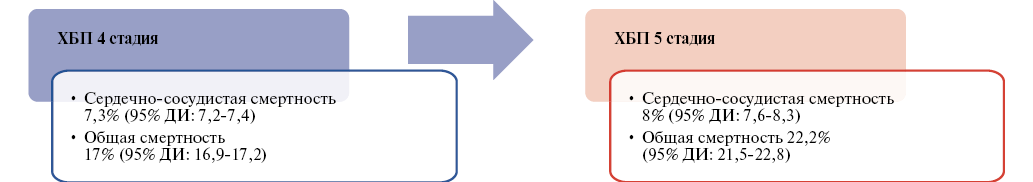

Особый интерес представляет исходный риск неблагоприятных исходов адресной популяции пациентов в течение 1-2 лет. По результатам датского регистра стандартизированный риск общей и сердечно-сосудистой смертности пациентов с ХБП в течение 1 года зависит от тяжести заболевания (рис. 5) [9].

Рис. 2. Относительные риски исходов для когорт общей популяции [8].

Сокращения: А/Кр — отношение альбумин/креатинин в моче, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ХБП — хроническая болезнь почек.

Рис. 3. Пропорция пациентов с АГ без СД с различными категориями СКФ и альбуминурии [3].

Сокращение: рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации.

Рис. 4. Общая и сердечно-сосудистая смертность в зависимости от рСКФ [адаптировано по 6].

Сокращение: рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации.

Рис. 5. Стандартизированный 1-летний риск смерти пациентов с ХБП без СД [адаптировано по 9].

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ХБП — хроническая болезнь почек.

Стратегии нефропротекции для снижения риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений

Своевременная нефропротекция, направленная на замедление снижения СКФ и уменьшение альбуминурии, способна изменить ситуацию прогрессивно развивающегося кардиоренального континуума [10] (рис. 6).

Управление модифицируемыми ФР развития и прогрессирования ХБП является ключевым компонентом нефропротективных стратегий. К модифицируемым ФР ХБП относятся АГ, СД, ожирение/метаболический синдром, табакокурение, дислипидемия. Факторы прогрессирования ХБП также многочисленны и могут сочетаться. АГ относится как к ФР развития, так и прогрессирования ХБП, поэтому лечение АГ является одной из основных стратегий нефропротекции на всех этапах кардиоренального континуума. Наряду с оптимизацией контроля артериального давления (АД), для замедления прогрессирования ХБП и снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений необходимы следующие вмешательства: изменение образа жизни, отказ от курения, контроль гликемии, лечение причины ХБП, исключение нефротоксичных препаратов, коррекция доз лекарственных препаратов, применение блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов), ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (иНГТ2), агонистов глюкагоноподобных пептидов 1 [7].

Рис. 6. Стратегии нефропротекции для снижения риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений (модифицировано по [10]).

Сокращения: СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек, ХПН — хроническая почечная недостаточность.

Лечение АГ при ХБП

Сочетание АГ и ХБП требует особого внимания врачей при назначении антигипертензивной терапии, что отражено в специальных разделах клинических рекомендаций [5][11]. Обоснованной тактикой ведения пациентов с АГ и ХБП является раннее начало антигипертензивной терапии для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и предотвращения прогрессирования ХБП. В крупном систематическом обзоре и метаанализе [12] оценивался эффект снижения АД на сердечно-сосудистые исходы и смертность при различных коморбидных состояниях, среди которых и ХБП. У пациентов с ХБП пропорциональное снижение риска больших сердечно-сосудистых событий меньше по сравнению с когортой без ХБП (16% vs 32%), однако существенная польза от снижения АД может быть достигнута именно в группе пациентов с ХБП ввиду более высоких абсолютных рисков.

Блокаторы РААС рекомендуются в качестве обязательного компонента терапевтической стратегии ввиду значимого гемодинамического эффекта, снижения протеинурии, предотвращения клубочкового и тубулоинтерстициального повреждения, снижения продукции маркеров воспаления и апоптоза.

У большинства пациентов старт терапии осуществляется с двойной комбинации — блокатор РААС + диуретик или блокатор РААС + блокатор кальциевых каналов (БКК).

Применение диуретических препаратов имеет особое значение у пациентов с ХБП с учетом высокой распространённости истинной резистентной АГ в этой когорте пациентов. Выбор диуретика определяется уровнем рСКФ. При рСКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2 могут использоваться тиазидные/тиазидоподобные диуретики. У пациентов с исходной рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2 рекомендовано назначение петлевых диуретиков в составе комбинированной терапии, в случае снижения рСКФ ниже этого значения осуществляется переход с тиазидных/тиазидоподобных диуретиков к петлевым диуретикам [11].

В популяции пациентов с АГ и умеренной/тяжелой альбуминурией комбинация блокатора РААС с дигидропиридиновыми БКК может превосходить комбинированную терапию блокатора РААС в сочетании с тиазидным диуретиком по снижению почечных исходов [13]. Совместное использование недигидропиридиновых БКК с блокаторами РААС отражается в снижении уровня протеинурии и замедлении прогрессирования заболевания [14].

При неэффективности двойной комбинации назначается тройная комбинация: блокатор РААС + диуретик (тиазидный/тиазидоподобный или петлевой в зависимости от рСКФ) + БКК. На каждом шаге препараты титруются до максимальной дозировки при переносимости и преимущество отдается фиксированным комбинациям. Поскольку пациенты с ХБП считаются уязвимой группой, клинические исследования, подтверждающие выбор оптимальных схем антигипертензивного лечения, ограничены и отдавать предпочтение какой-либо конкретной комбинации не представляется целесообразным.

При истинно резистентной АГ к лечению добавляют спиронолактон (при СКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2), бета-блокатор, альфа-блокатор, препарат центрального действия.

Роль иНГТ2 в лечении пациентов с ХБП и АГ

Инновационным подходом в снижении риска прогрессирования ХБП и риска смерти от ССЗ является возможность назначения терапии иНГТ2. Вследствие ингибирования натрий-глюкозного котранспортера 2 типа восстанавливается физиологичная тубулогломерулярная обратная связь, уменьшается активность натрий-водородного обменника 3 типа в почках, снижается давление в клубочках, активность нейрогуморальных систем, выраженность воспаления и фиброза, улучшается оксигенация в канальцах [15]. Кардионефропротективное действие было продемонстрировано в нескольких крупных исследованиях, в которых представители иНЛТ2 были назначены в дополнение к стандартной терапии, включая блокаторы РААС, в максимально переносимых дозах.

В частности, в исследовании DAPA-CKD [16], включившем 4304 пациента с диабетической или недиабетической ХБП (рСКФ 25-75 мл/мин/1,73 м2) и отношением А/Кр в моче ≥200 мг/г, была проанализирована долгосрочная эффективность и безопасность дапаглифлозина по сравнению с плацебо в предотвращении неблагоприятных исходов у пациентов с ХБП. Исследование было досрочно прекращено ввиду снижения первичной комбинированной конечной точки на 39%, снижения риска общей смертности на 31%, а также снижения смерти от сердечно-сосудистых причин или госпитализации по поводу СН на 29%. Полученные результаты дали основание для регистрации нового показания для применения дапаглифлозина: "ХБП у взрослых пациентов с риском ее прогрессирования для уменьшения риска устойчивого снижения рСКФ, наступления терминальной стадии хронической почечной недостаточности, смерти от ССЗ и госпитализации по поводу СН".

В подгруппе пациентов с гипертензивной или ишемической этиологией ХБП применение дапаглифлозина сопровождалось снижением относительного риска первичного комбинированного исхода на 25% (устойчивое снижение рСКФ не менее 50%, терминальная стадия заболевания почек или смерть, связанная с почечными причинами или ССЗ) (n=687; относительный риск 0,75, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,44-1,26). Относительное снижение риска основного комбинированного исхода было постоянным как у пациентов с СД 2 типа (отношение рисков (ОР) 0,64, 95% ДИ: 0,52-0,79), так и у пациентов без СД (ОР 0,50, 95% ДИ: 0,35-0,72; р-взаимодействие=0,24) [17].

Кроме значимого влияния дапаглифлозина на исходы независимо от этиологии и наличия СД, для анализируемой группы пациентов с АГ и ХБП представляет также интерес эффективность данного препарата среди пациентов различных категорий риска. В апостериорном анализе исследования DAPA-CKD [18] оценивалась эффективность и безопасность дапаглифлозина в соответствии с исходными категориями риска KDIGO. Дапаглифлозин снижал риск первичных комбинированных и вторичных конечных точек во всех категориях риска KDIGO среди пациентов без СД (рис. 7).

Рис. 7. Влияние дапаглифлозина на первичный комбинированный исход* по категориям рисков KDIGO у пациентов без СД [18].

Примечание: * — комбинированная конечная точка — снижение рСКФ на ≥50%, терминальная стадия ХБП или смерть от почечных или сердечно-сосудистых причин.

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение риска.

Эффективность применения эмпаглифлозина была проанализирована в исследовании EMPA-KIDNEY, включившем 6609 пациентов с диабетической или недиабетической ХБП, рСКФ от 20 до 45 мл/мин/1,73 м2 и любым уровнем альбуминурии, или рСКФ от 45 до 90 мл/мин/1,73 м2 с отношением А/Кр в моче ≥200 мг/г [19]. Исследование было досрочно прекращено в виду снижения первичной комбинированной конечной точки на 28%, а также снижения риска госпитализации по любой причине на 14%. Благодаря полученным результатам, продемонстрированы кардионефропротективные эффекты эмпаглифлозина независимо от наличия СД 2 типа у пациентов с ХБП и при различных уровнях рСКФ (вплоть до 20 мл/мин/1,73 м2).

Согласно результатам субанализа исследования EMPA-KIDNEY [20], эффект в отношении первичной комбинированной конечной точки был практически сопоставим и в четырёх этиологических подгруппах (диабетическая, гипертоническая или реноваскулярная, гломерулярная, ХБП по другим или неизвестным причинам) (гетерогенность 0,56). Однако эмпаглифлозин не оказал существенного влияния на вторичный исход — госпитализацию по поводу СН или смерть от сердечно-сосудистых причин, причем эффект был сходным независимо от первичного заболевания почек (гетерогенность 1,00).

Заключение

Пациенты с АГ и ХБП представляют группу высокого риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных исходов. Высокая распространённость ХБП в популяции пациентов с АГ, доступный алгоритм скрининга в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения, наличие эффективных кардионефропротективных стратегий, таких как комбинированная антигипертензивная терапия, применение иНГТ2, влияющих на прогноз, позволяют выделить данную группу в качестве приоритетной для реализации мероприятий первичной профилактики.

Одним из эффективных инструментов для снижения частоты неблагоприятных исходов в группах высокого риска является формирование программ льготного лекарственного обеспечения, позволяющих на уровне системы здравоохранения улучшить приверженность пациентов к лечению за счет повышения доступности лекарственных препаратов со снижением финансового бремени и оптимизации взаимодействия "врач-пациент".

В связи с наличием препаратов для эффективной кардионефропротекции, пациенты с АГ и ХБП могут быть рассмотрены как потенциальная группа для реализации региональных и/или федеральных программ льготного лекарственного обеспечения, направленных на сохранение тренда по снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в средне- и долгосрочной перспективе.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1 World Health Organization. (2013). Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/94384.

2 Здравоохранение. Федеральная служба государственной статистки. — URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721# (дата обращения: 14.12.23).

3 https://nccd.cdc.gov/CKD/detail.aspx?Qnum=Q764&topic=4.

4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 168-н от 15.03.2022 "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми".

Список литературы

1. Khan SS, Coresh J, Pencina MJ, et al. Novel Prediction Equations for Absolute Risk Assessment of Total Cardiovascular Disease Incorporating Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2023;148(24):1982-2004. doi:10.1161/CIR.0000000000001191.

2. Jonsson AJ, Lund SH, Eriksen BO, et al. The prevalence of chronic kidney disease in Iceland according to KDIGO criteria and age-adapted estimated glomerular filtration rate thresholds. Kidney Int. 2020;98(5):1286-95. doi:10.1016/j.kint.2020.06.017.

3. Кобалава Ж. Д., Виллевальде С. В., Багманова Н. Х. и др. Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией в зависимости от наличия сахарного диабета: результаты эпидемиологического исследования ХРОНОГРАФ. Российский кардиологический журнал. 2018;(2):91-101. doi:10.15829/1560-4071-2018-2-91-101.

4. Ощепкова Е. В., Аксенова А. В., Орловский А. А., Чазова И. Е. Хроническая болезнь почек у амбулаторных больных артериальной гипертонией: клиническая характеристика и эффективность лечения (по данным национального регистра). Терапевтический архив. 2022;94(7):810-5. doi:10.26442/00403660.2022.07.201744.

5. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023;41(12):1874-2071. doi:10.1097/HJH.0000000000003480.

6. Go AS, Chertow GM, Fan D, et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med. 2004;351:1296-305. doi:10.1056/NEJMoa041031.

7. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП). Нефрология. 2021;25(5):10-82.

8. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013;3:1-150.

9. Kofod DH, Carlson N, Ballegaard EF, et al. Cardiovascular mortality in patients with advanced chronic kidney disease with and without diabetes: a nationwide cohort study. Cardiovasc Diabetol. 2023;22(1):140. doi:10.1186/s12933-023-01867-8.

10. Eknoyan G. Chronic kidney disease definition and classification: no need for a rush to judgment. Kidney Int. 2009;75(10):1015-8. doi:10.1038/ki.2009.53.

11. Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3786. doi:10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

12. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016;387(10022):957-67. doi:10.1016/S0140-6736(15)01225-8.

13. Jermendy G, Ruggenenti P. Preventing microalbuminuria in patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2007;23(2):100-10. doi:10.1002/dmrr.693.

14. Bakris GL, Copley JB, Vicknair N, et al. Calcium channel blockers versus other antihypertensive therapies on progression of NIDDM associated nephropathy. Kidney Int. 1996;50(5):1641-50. doi:10.1038/ki.1996.480.

15. Heerspink HJL, Kosiborod M, Inzucchi SE, Cherney DZI. Renoprotective effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors. Kidney Int. 2018;94(1):26-39. doi:10.1016/j.kint.2017.12.027.

16. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020;383(15):1436-46. doi:10.1056/NEJMoa2024816.

17. Wheeler DC, Stefánsson BV, Jongs N, et al. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(1):22-31. doi:10.1016/S2213-8587(20)30369-7.

18. Waijer SW, Vart P, Cherney DZI, et al. Effect of dapagliflozin on kidney and cardiovascular outcomes by baseline KDIGO risk categories: a post hoc analysis of the DAPA-CKD trial. Diabetologia. 2022;65(7):1085-97. doi:10.1007/s00125-022-05694-6.

19. Herrington WG, Staplin N, et al. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2023;388(2):117-27. doi:10.1056/NEJMoa2204233.

20. EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Impact of primary kidney disease on the effects of empagliflozin in patients with chronic kidney disease: secondary analyses of the EMPA-KIDNEY trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2024;12(1):51-60. doi:10.1016/S2213-8587(23)00322-4.

Об авторах

Е. А. МедведеваРоссия

Елена Александровна Медведева — к. м. н., ведущий специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Е. И. Усова

Россия

Елена Ивановна Усова — врач-кардиолог, специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

А. Е. Соловьева

Россия

Анжела Евгеньевна Соловьева — к. м. н., доцент кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования, зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения Управления по реализации федеральных проектов.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

М. В. Дубинина

Россия

Мария Владимировна Дубинина — врач-кардиолог, специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

С. В. Виллевальде

Россия

Светлана Вадимовна Виллевальде — д. м. н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Н. Э. Звартау

Россия

Надежда Эдвиновна Звартау — к. м. н., доцент, зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой лечебного факультета Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Е. В. Шляхто

Россия

Евгений Владимирович Шляхто — д. м. н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Российского кардиологического общества, главный внештатный-специалист кардиолог СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, генеральный директор.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

- Пациенты с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек представляют приоритетную группу для реализации мероприятий первичной профилактики по причине высокого риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных исходов.

- Такие пациенты могут быть рассмотрены как потенциальная группа для реализации региональных и/или федеральных программ льготного лекарственного обеспечения.

Рецензия

Для цитирования:

Медведева Е.А., Усова Е.И., Соловьева А.Е., Дубинина М.В., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Шляхто Е.В. Пациенты с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек как приоритетная группа для программ первичной профилактики. Российский кардиологический журнал. 2024;29(3):5812. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5812. EDN: LMYMWP

For citation:

Medvedeva E.A., Usova E.I., Solovyova A.E., Dubinina M.V., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Shlyakhto E.V. Patients with hypertension and chronic kidney disease as a priority group for primary prevention programs. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(3):5812. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5812. EDN: LMYMWP

JATS XML