Перейти к:

Клинико-патоморфологические особенности пациентов с инфекционным эндокардитом нативных и протезированных клапанов сердца

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5651

EDN: RZCBFP

Аннотация

Цель. Оценка данных клинико-патоморфологического исследования у пациентов с инфекционным эндокардитом (ИЭ) нативных и протезированных клапанов сердца.

Материал и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование 354 пациентов, у которых при патоморфологическом анализе операционного материала тканей нативных клапанов и протезов клапанов сердца выявлялись признаки ИЭ. Пациенты были разделены на две группы: в первую группу были включены пациенты с ИЭ нативного клапана (n=328), во вторую — пациенты с протезным ИЭ (n=26).

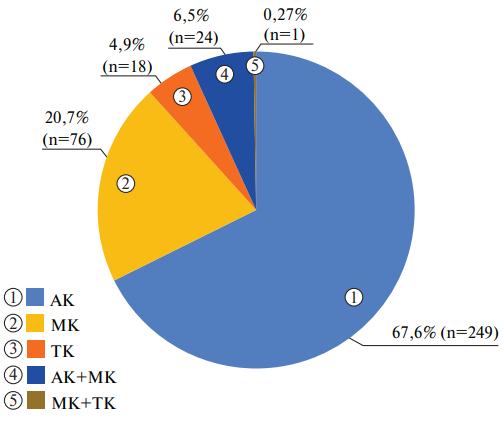

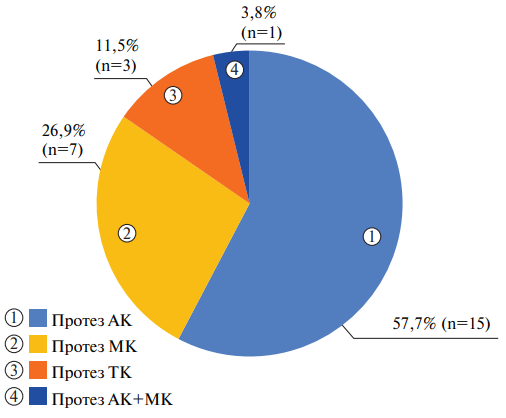

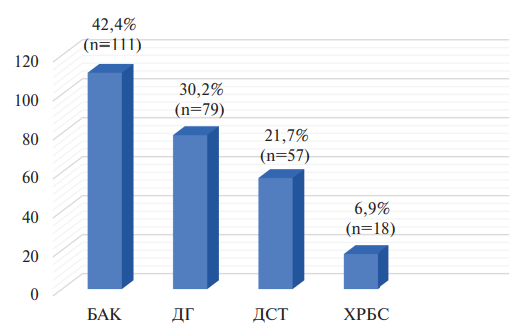

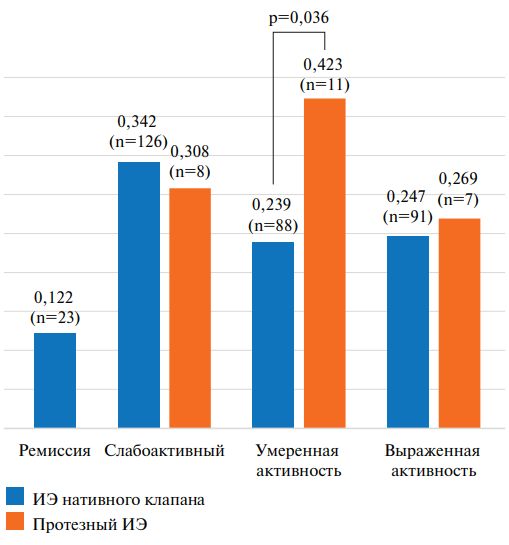

Результаты. Среди пациентов с ИЭ нативного клапана наиболее часто регистрировался ИЭ аортального клапана (АК) — 67,6%, реже отмечалось поражение митрального клапана (МК) — 20,7%. В группе пациентов с протезным ИЭ также преобладал ИЭ протеза АК — 57,7% и также реже отмечался ИЭ протеза МК — 26,9%. У большинства пациентов первой группы выявлялся вторичный ИЭ — 68,9%, преобладало развитие ИЭ на фоне наличия бикуспидального АК (БАК) — 40,7%, немного реже встречалось развитие ИЭ на фоне дегенеративного порока АК — 31,4%, самым редким предшествующим ИЭ структурным заболеванием было ревматическое поражение клапана — 6,7%. В группе пациентов с ИЭ нативного клапана наиболее часто выявлялся слабоактивный ИЭ — в 38,4%, у 7,1% выявлялись признаки ремиссии процесса. В группе пациентов с протезным ИЭ чаще, чем в группе пациентов с ИЭ нативного клапана выявлялся ИЭ с умеренной активностью (42,3% vs 26,8%, p=0,042). В группе пациентов с протезным ИЭ несколько чаще встречалось наличие колоний микроорганизмов и нейтрофильной инфильтрации в гистологическом материале, при этом у пациентов с ИЭ нативного клапана отмечалась тенденция к более высокому проценту встречаемости некрозов в исследуемом материале (42,4% vs 38,5%, p>0,05).

Заключение. Результаты данной работы подтверждают изменение эпидемиологических характеристик пациентов с ИЭ. Отмечена высокая частота слабоактивных форм ИЭ по данным патоморфологического исследования у пациентов с ИЭ нативных клапанов, что требует разработки индивидуального подхода к назначению антибактериальной терапии в зависимости от патоморфологической активности ИЭ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шадрина У.М., Коржова М.А., Лицкевич Н.О., Антонова И.В., Гордеев М.Л., Демченко Е.А., Митрофанова Л.Б., Иртюга О.Б. Клинико-патоморфологические особенности пациентов с инфекционным эндокардитом нативных и протезированных клапанов сердца. Российский кардиологический журнал. 2023;28(11):5651. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5651. EDN: RZCBFP

For citation:

Shadrina U.M., Korzhova M.A., Litskevich N.O., Antonova I.V., Gordeev M.L., Demchenko E.A., Mitrofanova L.B., Irtyuga O.B. Clinical and morphological features of infective endocarditis of native and prosthetic heart valves. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(11):5651. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5651. EDN: RZCBFP

Инфекционный эндокардит (ИЭ) остается одним из наиболее опасных заболеваний сердечнососудистой системы. Частота ежегодной заболеваемости ИЭ варьирует и по данным различных регистров составляет от 3 до 10 случаев на 100 тыс. населения [1-3], по результатам гистологического исследования верификация ИЭ значительно возрастает [4]. Несмотря на широкое применение хирургических методов лечения ИЭ сохраняется высоким уровень летальности при данной патологии, так, по данным проспективного исследования, выполненного Resti A, et al. было продемонстрировано, что уровень госпитальной летальности достигал 24% [5], а по результатам метаанализа 2020г пятилетняя летальность достигала 37% [6].

При этом за последние десятилетия отмечается изменение профиля пациентов, страдающих ИЭ. Широкое применение антибактериальной терапии (АБТ) позволило снизить частоту предшествующего ревматического поражения клапанов [7]. На первый план в настоящее время выступают такие факторы риска (ФР) ИЭ, как дегенеративное поражение клапанов, врожденные пороки сердца, имплантация внутрисердечных устройств [8]. Увеличилась частота ИЭ, связанного с оказанием медицинской помощи: по результатам международных исследований "внутрибольничный" ИЭ составляет до 25-30% случаев [9].

С другой стороны, доступность АБТ повлияла на рост стертых форм ИЭ, трудных для клинической диагностики. С ранним назначением АБТ ассоциирована высокая (до 40%) частота развития ИЭ с отрицательными гемокультурами [10]. В таких случаях важным методом подтверждения диагноза ИЭ является патоморфологическое исследование. Согласно клиническим рекомендациям РКО 2021г, гистологическое исследование необходимо выполнять всем пациентам с признаками ИЭ при наличии биопсийного материала [11]. Зачастую гистологическое исследование является решающим для установления этологического фактора ИЭ с отрицательными посевами крови [2].

Развитие кардиохирургии, увеличение количества операций на сердце повлекли за собой увеличение числа протезных ИЭ. По данным Европейского регистра ИЭ, протезный ИЭ составляет до 30% среди всех видов ИЭ [12]. При этом диагностика ИЭ у данной группы при помощи трансторакальной эхокардиографии часто затруднена из-за наличия большого количества артефактов [13], а госпитальная летальность выше, чем при ИЭ с поражением нативных клапанов сердца [12].

Целью данной работы явилась оценка данных клинико-патоморфологического исследования у пациентов с ИЭ нативных и протезированных клапанов сердца.

Материал и методы

Проведено ретроспективное когортное исследование в условиях ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", в которое было включено 354 пациента, прооперированных на базе центра в период с 2017 по 2022гг. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", и письменное информированное согласие на обработку персональных данных имелось у всех пациентов, включенных в анализ. В исследование были включены пациенты, у которых при патоморфологическом анализе операционного материала тканей нативных клапанов и протезов клапанов сердца выявлялись признаки ИЭ. Всем пациентам проводилась оценка активности процесса в соответствии с гистологической классификацией активности ИЭ [14]. Все пациенты с ИЭ получали АБТ, исключение составляли пациенты, у которых ИЭ был впервые верифицирован по данным патоморфологического исследования и соответствовал стадии ремиссии. Применялись как монокомпонентные, так и комбинированные схемы АБТ, которые включали препараты из группы беталактамов, фторхинолонов, гликопептидов, оксазолидинонов, аминогликозидов и рифампицин.

Все пациенты были разделены на две группы: в первую группу были включены пациенты с ИЭ нативного клапана (n=328), во вторую — пациенты с протезным ИЭ (n=26), из них 61,5% (n=16) с поражением биологического протеза клапана и 38,5% (n=10) c поражением механического протеза клапана. Среди пациентов с ИЭ нативного клапана преобладали мужчины (м:ж — 2,5:1), тогда как среди пациентов с протезным ИЭ — женщины (м:ж — 1:1,5). Средний возраст в сравниваемых группах значимо не отличался: в первой группе средний возраст составил 59 (20; 84) лет, во второй группе — 63,5 (20; 83) лет (p=0,307).

Статистическая обработка данных проведена с использованием прикладных статистических программ Statistica for Windows ver 10.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты

В группе пациентов нативного клапана наиболее часто встречался ИЭ аортального клапана (АК) — n=222 (67,6%), на втором месте было поражение митрального клапана (МК) — n=67 (20,7%), реже встречалось поражение трикуспидального клапана (ТК) — n=222 (67,6%), (рис. 1).

Среди пациентов второй группы — пациентов с ИЭ протезированных клапанов, чаще всего также встречалось поражение протеза АК (n=15), протеза МК (N=7) и реже всего отмечался ИЭ протеза ТК (n=3) (рис. 2).

У большей части пациентов первой группы встречался вторичный ИЭ 68,9% (n=226), и только у 31,1% (n=102) был первичный ИЭ. Чаще всего развитие вторичного ИЭ отмечалось на фоне наличия врожденного порока сердца — бикуспидального АК (БАК) — в 40,7%, в трети случае (31,4%) встречалось развитие ИЭ на фоне дегенеративного порока АК, в 21,2% отмечалось развитие вторичного ИЭ на фоне соединительнотканной дисплазии; реже, только лишь в 6,7% встречался ИЭ на фоне ревматического поражения (рис. 3).

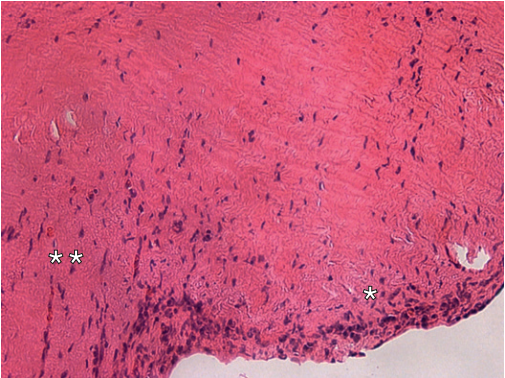

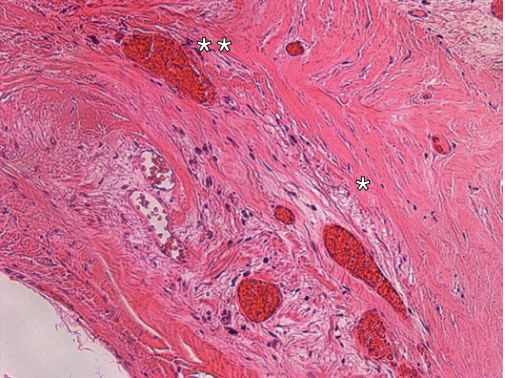

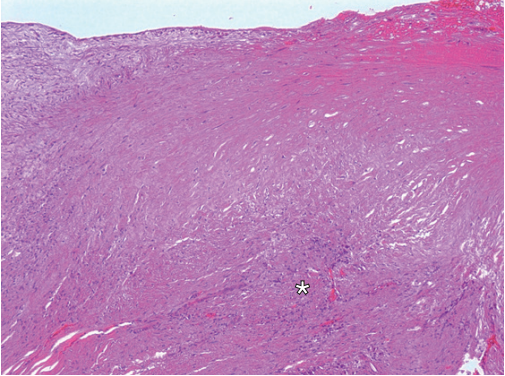

При слабоактивной форме ИЭ определялся локальный воспалительный полиморфноклеточный инфильтрат и слабо выраженная васкуляризация (рис. 4), тогда как при ИЭ в стадии ремиссии обнаруживались лишь участки фиброза и васкуляризации без воспалительной инфильтрации (рис. 5).

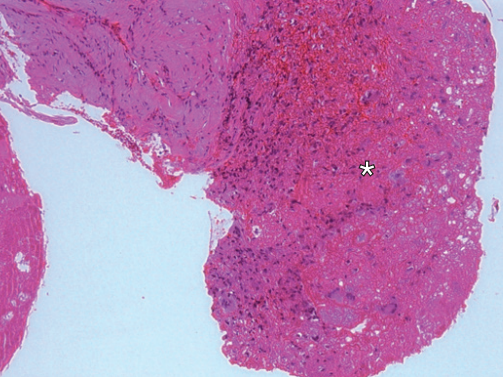

ИЭ с умеренно выраженной активностью характеризовался наличием очагов васкуляризации, полиморфноклеточного инфильтрата, единичные нейтрофильные лейкоциты (рис. 6). При ИЭ с выраженной активностью отмечалась выраженная воспалительная инфильтрация с преобладанием нейтрофилов, наличие участков некрозов (рис. 7).

Среди пациентов первой группы наиболее часто выявлялся слабоактивный ИЭ — в 38,4%, у 7,1% выявлялись признаки ремиссии процесса. В группе пациентов с протезным ИЭ чаще, чем в группе пациентов с ИЭ нативного клапана выявлялся ИЭ с умеренной активностью (42,3% vs 26,8%, p=0,042). В остальном статистически значимого превалирования той или иной стадии активности в сравниваемых группах выявлено не было р>0,05 (рис. 8).

В связи с более частым обнаружением ИЭ с умеренной активностью у пациентов с протезным ИЭ, в данной группе несколько чаще встречалось наличие колоний микроорганизмов и нейтрофильной инфильтрации в гистологическом материале. В то же время, несмотря на превалирование слабоактивного ИЭ у пациентов с ИЭ нативного клапана, в этой группе отмечалась тенденция к более высокому проценту встречаемости некрозов в исследуемом материале (42,4% vs 38,5%, p>0,05).

Рис. 1. Локализация ИЭ нативных клапанов.

Сокращения: АК — аортальный клапан, МК — митральный клапан, ТК — три- куспидальный клапан.

Рис. 2. Локализация протезного ИЭ.

Сокращения: АК — аортальный клапан, МК — митральный клапан, ТК — три- куспидальный клапан.

Рис. 3. Предшествующие структурные заболевания клапанов сердца у паци- ентов с вторичным ИЭ.

Сокращения: БАК — бикуспидальный аортальный клапан, ДГ — дегенера- тивный порок, ДСТ — дисплазия соединительной ткани, ХРБС — хроническая ревматическая болезнь сердца.

Рис. 4. Гистологическая картина ИЭ со слабо выраженной активностью.

Примечание: * — воспалительный полиморфноклеточный инфильтрат на по- верхности свободного края, ** — слабо выраженная васкуляризация.

Рис. 5. Гистологическая картина ИЭ в стадии ремиссии.

Примечание: * — участки фиброза, ** — васкуляризация.

Рис. 6. Гистологическая картина ИЭ с умеренно выраженной активностью.

Примечание: * — очаги васкуляризации, окруженные полиморфноклеточным инфильтратом. Нейтрофильные лейкоциты единичные.

Рис. 7. Гистологическая картина ИЭ с выраженной активностью.

Примечание: * – полипозная вегетация из фибрина, лейкоцитов и макрофагов.

Рис. 8. Гистологическая активность ИЭ.

Сокращение: ИЭ — инфекционный эндокардит.

Обсуждение

За последние годы отмечается увеличение среднего возраста пациентов, страдающих ИЭ. В нашем исследовании средний возраст пациентов был сопоставим с данными Европейского регистра ИЭ, где средний возраст составил 59,25±18,03 года [12].

Кроме того, существенно изменился характер клапанного поражения. В данной работе чаще всего встречался ИЭ нативного АК. Поражение МК и ТК выявлялось реже. По данным Европейского регистра ИЭ также на первом месте был ИЭ АК (у 49,5% больных), однако несколько чаще, чем в настоящем исследовании, встречалось поражение МК (42,0%) и ТК (11,4%) [12]. Структуру клапанного поражения можно объяснить изменением ФР развития ИЭ. Если ранее основным ФР развития ИЭ являлось ревматическое поражение клапанов [7], то в настоящее время за счет прогресса в АБТ осуществляется своевременное и эффективное лечение стрептококковых инфекций, доля ревматического поражения клапанов стала существенно ниже. По результатам данной работы также отмечена достаточно низкая частота развития ИЭ на фоне ревматического поражения. При этом на сегодняшний день основными ФР развития ИЭ являются наличие БАК и дегенеративного поражения клапанов сердца, а также рост частоты инвазивных вмешательств и хирургического лечения клапанных пороков [8]. В данном исследовании подтверждена высокая частота развития вторичного ИЭ на фоне БАК, а также на фоне дегенеративного поражения АК. Подобные результаты отмечены и в исследовании 2017г [8]. Высокая встречаемость ИЭ на фоне БАК подтверждает необходимость разработки новых мер диагностики и профилактики ИЭ у пациентов с БАК, т.к. такие пациенты имеют высокую предрасположенность к развитию ИЭ.

В нашей работе отмечена более высокая активность протезного ИЭ по данным гистологического исследования, клиническая активность и исходы в данном исследовании не оценивались. Однако по данным исследования 2012г выявлена большая частота летальности и осложнений у пациентов с протезным ИЭ по сравнению с пациентами с ИЭ нативного клапана [15]. Более высокая госпитальная летальность среди пациентов с протезным ИЭ подтверждена и по результатам Европейского регистра ИЭ [12]. При этом в данной работе выявлена высокая частота слабоактивных форм ИЭ по данным патоморфологического анализа. Вероятно, высокая встречаемость слабоактивных форм ИЭ связана с широко распространенным и не всегда оправданным применением АБТ, что часто приводит к стертой картине заболевания. Представляется важным анализ взаимосвязи между выраженностью гистологической активности ИЭ и длительностью течения заболевания, а также объемом и сроками проведенной АБТ. Эти данные не оценивались в настоящей работе, требуется дальнейшее изучение данных вопросов.

В настоящее время диагноз ИЭ согласно клиническим рекомендациям РКО 2021г [11] устанавливается на основании модифицированных критериев Duke (2015г). Однако на фоне роста случаев ИЭ со стертой клинической картиной увеличивается количество пациентов с ИЭ, впервые диагностированным по результатам патоморфологического исследования, по данным исследования 2019г оно составило до 58,8% [4]. Активность ИЭ также принято определять по клинической картине заболевания, выраженности проявления симптомов и активности лабораторных маркеров. В связи с этим возникает вопрос выбора правильной тактики ведения пациентов с гистологическими признаками активности ИЭ при отсутствии клинической и лабораторной активности, что требует разработки индивидуализированного подхода к АБТ. Планируется дальнейший анализ данных для решения вопроса о сроках и объемах АБТ в зависимости от патоморфологической активности ИЭ, а также оценка отдаленных исходов у данной категории пациентов.

Заключение

Результаты данной работы подтверждают изменение эпидемиологических характеристик пациентов с ИЭ. Отмечена высокая частота слабоактивных форм ИЭ по данным патоморфологического исследования у пациентов с ИЭ нативных клапанов, что требует разработки индивидуального подхода к назначению АБТ в зависимости от патоморфологической активности ИЭ.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Duval X, Delahaye F, Alla F, et al. Temporal trends in infective endocarditis in the context of prophylaxis guideline modifications: three successive population-based surveys. J Am Coll Cardiol. 2012;59:1968-76. doi:10.1016/j.jacc.2012.02.029.

2. Selton-Suty C, Célard M, Le Moing V, et al. Preeminence of Staphylococcus aureus in infective endocarditis: a 1-year population-based survey. Clin Infect Dis. 2012;54:1230- 9. doi:10.1093/cid/cis199.

3. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, et al. International Collaboration on EndocarditisProspective Cohort Study (ICE-PCS) Investigators. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. Arch Intern Med. 2009;169:463-73. doi:10.1001/archinternmed.2008.603.

4. Иртюга О.Б., Чистякова В.И., Тенчурина А.О. и др. Частота выявления и клиническая значимость латентного инфекционного эндокардита у пациентов с аортальным стенозом. Российский кардиологический журнал. 2019;(11):10-5. doi:10.15829/1560-4071-2019-11-10-15.

5. Resti A, Chiavarelli M, Scalese M, et al. Epidemiological and mortality trends in infective endocarditis, a 17-year population-based prospective study. Cardiovasc Diagn Ther. 2017;7:27-35. doi:10.21037/cdt.2016.08.09.

6. Abegaz TM, Bhagavathula AS, Gebreyohannes EA, et al. Short- and long-term outcomes in infective endocarditis patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord. 2017;17:291. doi:10.1186/s12872-017-0729-5.

7. Slipczuk L, Codolosa JN, Davila CD, et al. Infective endocarditis epidemiology over five decades: a systematic review. PLoS One. 2013;8:e82665. doi:10.1371/journal.pone.0082665.

8. Becerra-Muñoz VM, Ruíz-Morales J, Rodríguez-Bailón I, et al. Infective endocarditis in patients with bicuspid aortic valve: Clinical characteristics, complications, and prognosis. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017;35:645-50. doi:10.1016/j.eimc.2016.06.017.

9. Fernández-Hidalgo N, Almirante B, Tornos P, et al. Contemporary epidemiology and prognosis of health care-associated infective endocarditis. Clin Infect Dis. 2008;47:1287- 97. doi:10.1086/592576.

10. Lamas CC, Fournier PE, Zappa M, et al. Diagnosis of blood culture-negative endocarditis and clinical comparison between blood culture-negative and blood culture-positive cases. Infection. 2016;44:459-66. doi:10.1007/s15010-015-0863-x.

11. Демин А.А., Кобалава Ж. Д., Скопин И. И. и др. Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств. Клинические рекомендации 2021. Российский кардиологический журнал. 2022;27(10):5233. doi:10.15829/1560-4071-2022-5233.

12. Habib G, Erba PA, Iung B, et al. EURO-ENDO Investigators. Clinical presentation, aetiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. Eur Heart J. 2019;40:3222-32. doi:10.1093/eurheartj/ehz620.

13. Rezar R, Lichtenauer M, Haar M, et al. Infective endocarditis - A review of current therapy and future challenges. Hellenic J Cardiol. 2021;62:190-200. doi:10.1016/j.hjc.2020.10.007.

14. Францев В. И., Селиваненко В.Т. Бактериальный эндокардит при врожденных пороках сердца. М., Медицина, 1986, р. 140.

15. Manne MB, Shrestha NK, Lytle BW, et al. Outcomes after surgical treatment of native and prosthetic valve infective endocarditis. Ann Thorac Surg. 2012;93:489-93. doi:10.1016/j.athoracsur.2011.10.063.

Об авторах

У. М. ШадринаРоссия

Младший научный сотрудник НИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца, врач-кардиолог

Санкт-Петербург

М. А. Коржова

Россия

Студентка лечебного факультета института медицинского образования

Санкт-Петербург

Н. О. Лицкевич

Россия

Студент лечебного факультета института медицинского образования

Санкт-Петербург

И. В. Антонова

Россия

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии

Санкт-Петербург

М. Л. Гордеев

Россия

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИО кардиоторакальной хирургии

Санкт-Петербург

Е. А. Демченко

Россия

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЛ реабилитации, профессор кафедры факультетской терапии с клиникой

Санкт-Петербург

Л. Б. Митрофанова

Россия

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЛ патоморфологии, заведующий кафедрой патологической анатомии

Санкт-Петербург

О. Б. Иртюга

Россия

Кандидат медицинских наук, зав. НИЛ врожденных и приобретённых пороков сердца, доцент кафедры кардиологии

Санкт-Петербург

Дополнительные файлы

- Вторичный инфекционный (ИЭ) эндокардит чаще встречается на фоне наличия бикуспидального аортального клапана.

- Среди пациентов с ИЭ нативных клапанов по данным гистологического исследования часто встречаются слабоактивные формы.

- Пациенты с ИЭ протезов клапанов сердца имеют более высокую патоморфологическую активность.

Рецензия

Для цитирования:

Шадрина У.М., Коржова М.А., Лицкевич Н.О., Антонова И.В., Гордеев М.Л., Демченко Е.А., Митрофанова Л.Б., Иртюга О.Б. Клинико-патоморфологические особенности пациентов с инфекционным эндокардитом нативных и протезированных клапанов сердца. Российский кардиологический журнал. 2023;28(11):5651. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5651. EDN: RZCBFP

For citation:

Shadrina U.M., Korzhova M.A., Litskevich N.O., Antonova I.V., Gordeev M.L., Demchenko E.A., Mitrofanova L.B., Irtyuga O.B. Clinical and morphological features of infective endocarditis of native and prosthetic heart valves. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(11):5651. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5651. EDN: RZCBFP

JATS XML