Перейти к:

Влияние транскатетерной пластики митрального клапана "край-в-край" у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью на динамику показателей миокардиальной работы левого желудочка

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5634

EDN: MCLAWO

Аннотация

Цель. Изучить динамику сократительной функции левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с тяжелой недостаточностью митрального клапана (МК) с оценкой показателей глобальной продольной деформации (GLS) и работы миокарда ЛЖ на фоне транскатетерной пластики МК "край-в-край" (ТПМК) в течение 12 мес. наблюдения.

Материал и методы. В исследование включено 43 пациента с тяжелой митральной регургитацией (МР): 23 пациента функционального генеза (ФМР), 20 пациентов дегенеративного генеза (ДМР). Комплексное эхокардиографическое исследование, включая технологию спекл-трекинг эхокардиографии, выполнялось исходно, через 4-5 дней, 6 и 12 мес. после ТПМК. Проводилась оценка стандартных показателей структурно-функционального состояния ЛЖ, GLS ЛЖ и параметров работы миокарда.

Результаты. Ранний послеоперационный период (на 4-5 сут.) характеризовался снижением глобальной конструктивной работы (GCW) в группе ФМР с 977 [684; 1253] до 857 [736; 1488] мм рт.ст.% (р=0,038); в группе ДМР с 1458 [1283; 1848] до 1350 [1010; 1488] мм рт.ст.% (р=0,011), увеличением глобальной потерянной работы (GWW) в группе ФМР с 177 [130; 280] до 336 [242; 388] мм рт.ст.% (р=0,004); в группе ДМР с 128 [81; 172] до 216 [164; 279] мм рт.ст.% (р=0,043), что сопровождалось снижением эффективности работы миокарда в группе ФМР с 81,5 [77; 87] до 76 [73; 79]% (р=0,021); в группе ДМР с 90 [85; 93] до 82 [79; 85]% (р=0,018). К 12 мес. наблюдения отмечалось достоверное увеличение GCW относительно исходных значений в обеих когортах больных: до 1128 [890; 1711] мм рт.ст.% в группе ФМР (р=0,048); до 1818 [1478; 2034] мм рт.ст.% в группе ДМР (р<0,001). Увеличение GWW в группе ФМР до 255 [214; 363] мм рт.ст.% (р=0,024), в группе ДМР до 230 [140; 270] мм рт.ст.% (р=0,043). Достоверной положительной динамики GLS ЛЖ в обеих группах выявлено не было.

Заключение. Ранний послеоперационный период после ТПМК характеризовался временным ухудшением всех показателей работы миокарда ЛЖ, которые восстанавливались к 6 и 12 мес. наблюдения. Восстановление эффективности работы миокарда к одному году наблюдения отмечалось за счет увеличения GCW. Глобальная продольная деформация миокарда и фракция выброса ЛЖ достоверно не изменялись к 1 году наблюдения по сравнению с исходными значениями.

Ключевые слова

Для цитирования:

Макеев М.И., Саидова М.А., Имаев Т.Э. Влияние транскатетерной пластики митрального клапана "край-в-край" у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью на динамику показателей миокардиальной работы левого желудочка. Российский кардиологический журнал. 2024;29(4):5634. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5634. EDN: MCLAWO

For citation:

Makeev M.I., Saidova M.A., Imaev T.E. Influence of mitral transcatheter edge-to-edge repair in patients with severe mitral regurgitation on left ventricle function. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(4):5634. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5634. EDN: MCLAWO

Оценка сократительной функции левого желудочка (ЛЖ) является одной из важных задач у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью, которым планируется коррекция клапанного порока сердца. Традиционным и наиболее изученным показателем является фракция выброса (ФВ), измеренная в двух плоскостях с использованием метода дисков [1]. На сегодняшний момент данный параметр является определяющим при принятии решения, особенно, у пациентов с функциональным генезом митральной регургитации (МР) [2]. Однако было показано, что у пациентов с хронической недостаточностью митрального клапана (МК) ФВ может неточно отражать истинную сократимость ЛЖ [3] и, как правило, переоценивается. Необходимо принять во внимание, что данный показатель рассчитывается из величин диастолического и систолического объемов ЛЖ, не учитывает объем крови, выбрасываемый в полость с меньшим давлением — левое предсердие, и не способствует поддержке нормального антеградного ударного объема. Вместе с тем стратификация пациентов по ФВ ЛЖ из исследований COAPT и MITRA FR не выявила пациентов с максимальной выгодой после транскатетерной пластики МК "край-в-край" (ТПМК). Глобальная продольная деформация (GLS) ЛЖ, оцениваемая с помощью технологии спекл-трекинг эхокардиографии (ЭхоКГ), оказалась более чувствительной к изменениям механики ЛЖ, чем ФВ ЛЖ и была связана со смертностью от всех причин у пациентов с тяжелой МР [4][5]. Однако GLS не учитывает влияние постнагрузки на ЛЖ, которой отводится немалая роль в прогрессировании МР [6]. Потому перспективным представляется изучение нового метода оценки сократительной функции ЛЖ на основе построения кривой давление-деформация и расчета показателей глобальной работы миокарда. Этот подход позволяет провести детальную оценку сегментарной и глобальной функции ЛЖ, учитывая постнагрузку, а также оценить влияние ТПМК на механику и энергетику миокарда ЛЖ как в раннем послеоперационном периоде, так и спустя время после вмешательства. В физическом смысле работа определяется как сила, приложенная на перемещение объекта, в то время как работа миокарда в эхокардиографическом выражении рассчитывается как внутрижелудочковое давление, приложенное к деформации [7]. Данный метод уже изучен у пациентов с различной нозологией, в т. ч. с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, как на фоне ресинхронизирующей терапии, так и модуляции сердечной сократимости [8-10]. Однако у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью, особенно, на фоне ТПМК, в литературе такие работы единичны.

Цель: изучить динамику показателей сократительной функции ЛЖ у пациентов с симптомной тяжелой недостаточностью МК с оценкой GLS и показателей миокардиальной работы ЛЖ на фоне длительного наблюдения после ТПМК.

Материал и методы

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы, зарегистрированной в международном реестре клинических исследований Национального института здоровья США (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04350372) и клинической апробации (2020-5-16_ФГБУ_НМИЦ_Кардиологии), проведено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол научно-исследовательской работы одобрен этическим комитетом, номер протокола 248 от 24.07.2019. Все пациенты подписали информированное согласие до включения в исследование. Проспективно включено 43 пациента с тяжелой и симптомной выраженной МР (≥3 степени) высокого хирургического риска. Критериями исключения являлись сопутствующий клапанный порок сердца, требующий хирургического вмешательства, в т. ч. митральный и аортальный стеноз любой степени выраженности, ФВ ЛЖ <30%, техническая невозможность проведения ТПМК, отказ пациента от вмешательства. Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась на ультразвуковом приборе экспертного уровня Vivid E9, (GE, Норвегия) с использованием матричного датчика M5S-D в положении пациента на левом боку с одномоментной электрокардиографией-синхронизацией во II модифицированном отведении.

Методика оценки работы миокарда ЛЖ основывалась на построении петли "давление-деформация", для чего проводилось измерение артериального давления на правом плече в положении лежа на спине в начале исследования автоматическим сфигмоманометром Little Doctor LD51U, предварительно прошедшим сравнение с эталонным тонометром в профильной лаборатории, и записывались двумерные серошкальные изображения в стандартных четырех-, двух- и трехкамерных проекциях при частоте кадров >60 кадр/с. Постобработка осуществлялась в автономном режиме на рабочей станции EchoPac (Version 206, GE Medical Health). GLS ЛЖ оценивалась в трех проекциях полуавтоматически с помощью программного обеспечения AFI, при необходимости корректировалась граница эндокард-кровь и ширина зоны интереса. Работа миокарда определялась как функция времени на протяжении всего кардиоцикла по записям деформации и расчетного давления в ЛЖ, приравненного к среднему значению трехкратного измерения на плечевой артерии. Автоматически строилась кривая давления ЛЖ с коррекцией временных интервалов изоволюмической фазы и фазы выброса. Рассчитывались следующие значения работы миокарда ЛЖ: индекс глобальной работы (GWI, global work index) — работа, которую совершает ЛЖ за период времени от закрытия до открытия МК, соответствует площади петли давление-деформация; глобальная конструктивная работа (GCW, global constructive work) — работа, затрачиваемая на укорочение волокон в систолу и удлинение во время изоволюмического расслабления; глобальная потерянная работа (GWW, global wasted work) — работа, выполняемая во время удлинения волокон в систолу и укорочения при изоволюметрическом расслаблении; эффективность глобальной работы (GWE, global work efficiency) — отношение конструктивной работы к сумме конструктивной и потерянной работ.

Статистический анализ данных проведен с использованием программ Statistica 10 (StatSoft Inc., США), StatTech v. 3.1.3 (ООО "Статтех", Россия). Качественные величины представлены как абсолютные значения (n) и процент от выборки. Распределение выборки оценивалось с помощью критерия Шапиро-Уилка. Количественные величины представлены как медиана и квартили — Me [Q1; Q3]. Степень МР представлена как среднее значение ± стандартное отклонение. При анализе количественных величин использовались U-критерий Манна-Уитни, Уилкоксона. При сравнении трех и более зависимых совокупностей использовался непараметрический критерий Фридмана с апостериорными сравнениями с помощью критерия Коновера-Имана с поправкой Холма-Бонферрони. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты

В таблице 1 представлена клинико-демографическая характеристика пациентов.

Дооперационное ЭхоКГ исследование проводилось на фоне максимально возможной компенсации сердечной недостаточности. Исходные значения изучаемых показателей представлены в таблицах 2 и 3.

Пациенты были разделены на две группы по генезу митральной недостаточности: функционального генеза (ФМР) и дегенеративного генеза (ДМР). При сравнении исходных показателей выявлены статистически значимые различия объемных показателей и ФВ ЛЖ между группами. GLS была достоверно выше в когорте ДМР: -15,5 [ -17,7; -13,8]% vs -10,1 [ -12,5; -7,5]% в группе ФМР, р=0,003. Степень митральной недостаточности также преобладала у пациентов с ДМР (р=0,007). При анализе миокардиальной работы ЛЖ выявлены статистически значимые различия всех показателей с более низкими значениями GCW, GWI и GWE и более высоким значением GWW в группе ФМР. Несмотря на относительно сохранную ФВ ЛЖ 52 [ 50; 62]%, у пациентов с ДМР выявлено снижение показателей конструктивной работы до 1458 [ 1283; 1848] мм рт.ст.%, индекса работы миокарда до 1137 [ 980; 1510] мм рт.ст.%, а также эффективности работы до 90 [ 85; 93]% относительно референсных значений.

Динамика показателей структурно-функционального ремоделирования ЛЖ по группам представлена в таблицах 4 и 5.

В раннем послеоперационном периоде, на фоне эффективной коррекции МР в обеих группах больных, отмечалось уменьшение конечного диастолического объема, достигающее статистической значимости у пациентов с ДМР, без достоверной динамики конечного систолического объема, что сопровождалось снижением ФВ ЛЖ. Резкое снижение преднагрузки на ЛЖ сопровождалось ухудшением GLS ЛЖ в группе ФМР с -10,1 [ -12,5; -7,5]% до -8,9 [ -11,4; -6,8]%, р>0,05; а в группе ДМР с -15,5 [ -17,7; -13,8]% до -11,7 [ -15,4; -8,8]%, р=0,003, что может свидетельствовать о возрастающем влиянии постнагрузки на ЛЖ. Также отмечено достоверное снижение показателей GCW, GWE в обеих когортах и GWI у пациентов с ДМР.

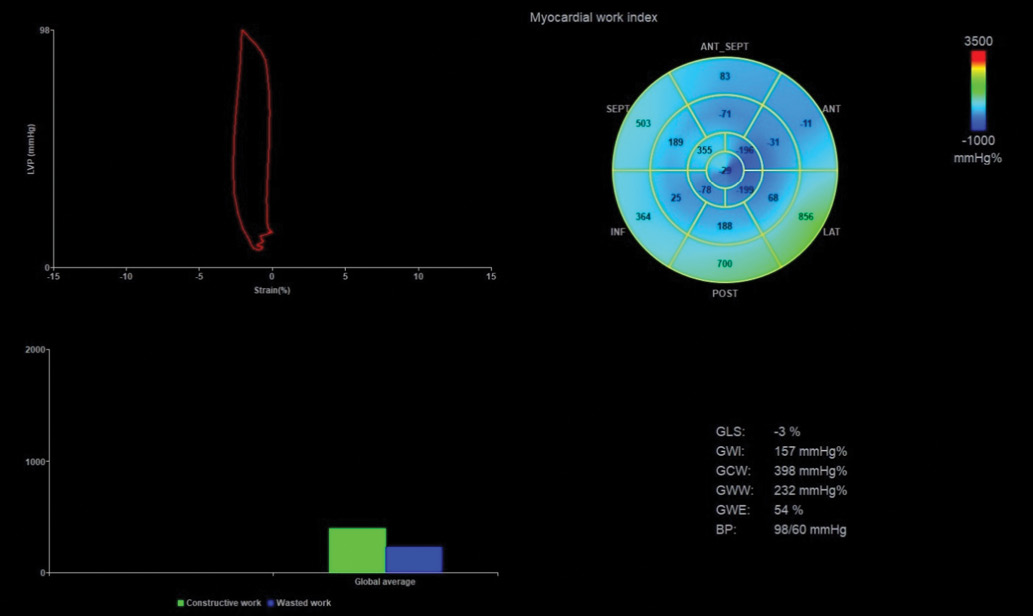

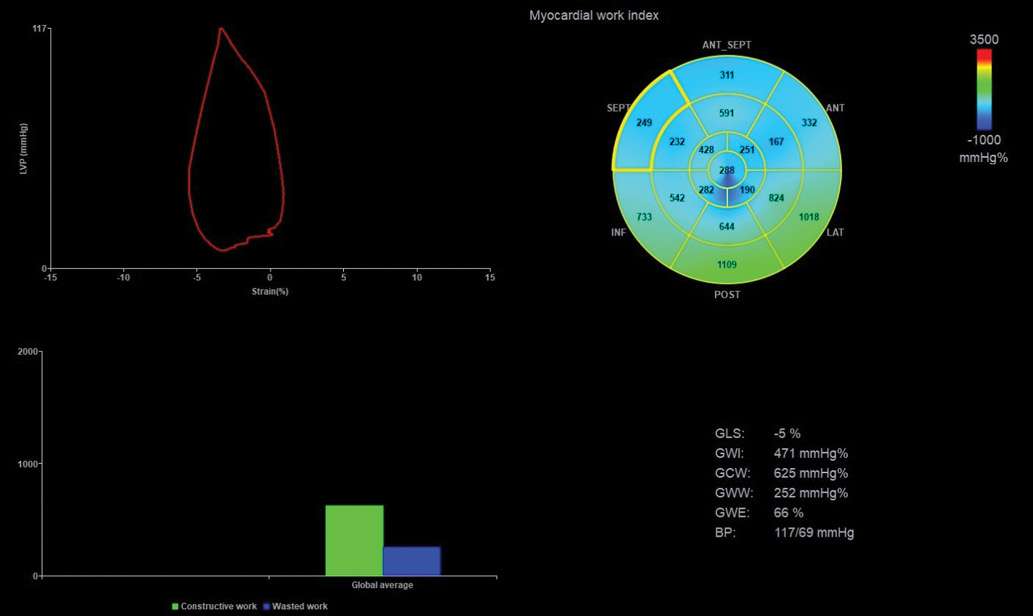

При последующих ЭхоКГ исследованиях в группе ФМР достоверной динамики объемных показателей, ФВ и GLS ЛЖ выявлено не было. Однако при анализе показателей работы миокарда через 12 мес. отмечалось улучшение сократительной функции ЛЖ в виде статистически значимого увеличения GCW до 1128 [ 890; 1711] мм рт.ст.% vs 977 [ 684; 1253] мм рт.ст.% — относительно исходного значения (р=0,047) и GWE до 82 [ 77; 86] — через 12 мес. vs 76 [ 73; 79]% — относительно послеоперационного снижения (р=0,017). На рисунках 1 и 2 представлен пример оценки показателей работы миокарда у пациента с исходной ФМР 3 ст. и через 12 мес. после ТПМК. На фоне сохраняющейся МР 1-2 ст. к одному году наблюдения отмечалось трехкратное увеличение GWI с 157 мм рт.ст.% до 471 мм рт.ст.%, увеличение GCW с 398 мм рт.ст.% до 625 мм рт.ст.% и GWE с 54% до 66%. В группе ДМР через 12 мес. после ТПМК отмечалось обратное ремоделирование и улучшение функции ЛЖ, за счет достоверного уменьшения конечного диастолического объема и увеличения ФВ, статистически значимого увеличения GLS, GWE относительно послеоперационного снижения, а также увеличения GCW и GWI по сравнению с исходными значениями (табл. 5).

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Показатель |

Количество пациентов (N=43) |

|

Возраст (лет) |

73 [ 64; 82] |

|

Пол (мужчины/женщины), абс., % |

25 (58,1)/18 (41,9) |

|

Генез МР (ФМР/ДМР), абс. (%) |

23 (53,5)/20 (46,5) |

|

ГБ, абс. (%) |

30 (69,8) |

|

ФП, абс. (%) |

31 (58,1) |

|

ИБС, ПИКС, абс. (%) |

25 (65,1), 23 (53,5) |

|

КШ, абс. (%) |

10 (23,3) |

|

ИВСУ, абс. (%) |

12 (27,9) |

Сокращения: ГБ — гипертоническая болезнь, ДМР — дегенеративная митральная регургитация, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИВСУ — имплантированные внутрисердечные устройства, КШ — коронарное шунтирование, МР — митральная регургитация, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, ФМР — функциональная митральная регургитация, ФП — фибрилляция предсердий.

Таблица 2

Исходные ЭхоКГ данные в изучаемых группах

|

Показатель |

ФМР (n=23) |

ДМР (n=20) |

p-value |

|

КДО ЛЖ, мл |

211 [ 125; 222] |

140 [ 102; 163] |

0,019 |

|

КСО ЛЖ, мл |

127 [ 63; 154] |

61 [ 37; 73] |

0,003 |

|

ФВ ЛЖ, % |

40 [ 33; 50] |

52 [ 50; 62] |

<0,001 |

|

Степень МР |

3,3±0,45 |

3,7±0,54 |

0,007 |

|

GLS ЛЖ, % |

-10,1 [ -12,5; -7,5] |

-15,5 [ -17,7; -13,8] |

0,003 |

Примечание: р<0,05. Степень МР представлена как среднее значение ± стандартное отклонение.

Сокращения: ДМР — дегенеративная митральная регургитация, КДО — конечный диастолический объем, КСО — конечный систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, МР — митральная регургитация, ФВ — фракция выброса, ФМР — функциональная митральная регургитация, GLS — глобальная продольная деформация.

Таблица 4

Динамика ЭхоКГ показателей в группе с ФМР

|

Показатель |

Исходно |

4-5 сут. |

р-value |

6 мес. |

р-value* |

12 мес. |

р-value** |

|

КДО ЛЖ, мл |

211 [ 125; 222] |

188 [ 102; 231] |

>0,05 |

176 [ 106; 238] |

>0,05 |

196 [ 101; 234] |

>0,05 |

|

КСО ЛЖ, мл |

127 [ 63; 154] |

107 [ 57; 156] |

>0,05 |

110 [ 48; 140] |

>0,05 |

125 [ 51; 148] |

>0,05 |

|

ФВ ЛЖ, % |

40 [ 33; 50] |

37 [ 33; 48] |

>0,05 |

40 [ 37; 50] |

>0,05 |

42 [ 35; 54] |

>0,05 |

|

Степень МР |

3,3±0,45 |

2,1±0,43 |

<0,001 |

2,1±0,4 |

<0,001 |

2,2±0,56 |

<0,001 |

|

GLS ЛЖ, % |

-10,1 [ -12,5; -7,5] |

-8,9 [ -11,4; -6,8] |

>0,05 |

-10,8 [ -12,2; -8,4] |

>0,05 |

-10,3 [ -12,3; -8] |

>0,05 |

|

GCW, мм рт.ст.% |

977 [ 684; 1253] |

857 [ 736; 1488] |

0,038 |

1105 [ 924; 1514] |

0,073 |

1128 [ 890; 1711] |

0,047 |

|

GWW, мм рт.ст.% |

177 [ 130; 280] |

336 [ 242; 388] |

0,004 |

235 [ 209; 321] |

0,003 |

255 [ 214; 363] |

0,024 |

|

GWI, мм рт.ст.% |

754 [ 488; 899] |

678 [ 550; 926] |

>0,05 |

816 [ 555; 1083] |

0,045# |

806 [ 553; 1229] |

0,062 |

|

GWE, % |

81,5 [ 77; 87] |

76 [ 73; 79] |

0,021 |

81 [ 78; 85] |

0,008# |

82 [ 77; 86] |

0,017# |

Примечание: р — сравнение показателей на 4-5 сут. после операции с исходными значениями, р* — сравнение показателей через 6 мес. с исходными значениями, р** — сравнение показателей через 12 мес. с исходными значениями, # — сравнение показателя с послеоперационным значением. Цветом выделены значения р<0,05. Степень МР представлена как среднее значение ± стандартное отклонение.

Сокращения: КДО — конечный диастолический объем, КСО — конечный систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, МР — митральная регургитация, ФВ — фракция выброса, ФМР — функциональная митральная регургитация, GLS — глобальная продольная деформация, GCW (global constructive work) — глобальная конструктивная работа, GWE (global work efficiency) — эффективность глобальной работы, GWI (global work index) — индекс глобальной работы, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Таблица 3

Исходные значения показателей миокардиальной работы ЛЖ в изучаемых группах

|

Показатель |

ФМР (n=23) |

ДМР (n=20) |

p-value |

Референсные значения, адаптировано из [11] |

|

GCW, мм рт.ст.% |

977 [ 684; 1253] |

1458 [ 1283; 1848] |

0,004 |

1582-2881 |

|

GWW, мм рт.ст.% |

177 [ 130; 280] |

128 [ 81; 172] |

0,04 |

53-122,2 |

|

GWI, мм рт.ст.% |

754 [ 488; 899] |

1137 [ 980; 1510] |

0,003 |

1292-2505 |

|

GWE, % |

81,5 [ 77; 87] |

90 [ 85; 93] |

0,001 |

94-97 |

Примечание: р<0,05.

Сокращения: ДМР — дегенеративная митральная регургитация, ФМР — функциональная митральная регургитация, GCW (global constructive work) — глобальная конструктивная работа, GWE (global work efficiency) — эффективность глобальной работы, GWI (global work index) — индекс глобальной работы, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Таблица 5

Динамика ЭхоКГ показателей в группе с ДМР

|

Показатель |

Исходно |

4-5 сут. |

р-value |

6 мес. |

р-value* |

12 мес. |

р-value** |

|

КДО ЛЖ, мл |

140 [ 102; 163] |

114 [ 90; 125] |

0,018 |

109 [ 81; 132] |

0,016 |

102 [ 88; 140] |

0,013 |

|

КСО ЛЖ, мл |

61 [ 37; 73] |

54 [ 46; 72] |

>0,05 |

50 [ 34; 62] |

>0,05 |

46 [ 30; 66] |

>0,05 |

|

ФВ ЛЖ, % |

52 [ 50; 62] |

49 [ 42; 56] |

0,018 |

55 [ 45; 62] |

>0,05 |

56 [ 51; 62] |

0,027# |

|

Степень МР |

3,7±0,54 |

2,1±0,49 |

<0,001 |

2,2±0,45 |

0,002 |

2,4±0,68 |

0,039 |

|

GLS ЛЖ, % |

-15,5 [ -17,7; -13,8] |

-11,7 [ -15,4; -8,8] |

0,003 |

-12,8 [-17,1; -11,7] |

>0,05 |

-16,1 [ -18,2; -13,6] |

0,003# |

|

GCW, мм рт.ст.% |

1458 [ 1283; 1848] |

1350 [ 1010; 1488] |

0,011 |

1500 [ 1238; 1832] |

0,045# |

1818 [ 1478; 2034] |

<0,001 |

|

GWW, мм рт.ст.% |

128 [ 81; 172] |

216 [ 164; 279] |

0,043 |

228 [ 188; 259] |

0,043 |

230 [ 140; 270] |

0,043 |

|

GWI, мм рт.ст.% |

1137 [ 980; 1510] |

850 [ 471; 1265] |

0,027 |

942 [ 657; 1278] |

0,033# |

1258 [ 826; 1489] |

0,029 |

|

GWE, % |

90 [ 85; 93] |

82 [ 79; 85] |

0,018 |

86 [ 86; 89] |

>0,05 |

88 [ 83; 91] |

0,016# |

Примечание: р — сравнение показателей на 4-5 сут. после операции с исходными значениями, р* — сравнение показателей через 6 мес. с исходными значениями, р** — сравнение показателей через 12 мес. с исходными значениями, # — сравнение показателя с послеоперационным значением. Цветом выделены значения р<0,05. Степень митральной регургитации представлена как среднее значение ± стандартное отклонение.

Сокращения: ДМР — дегенеративная митральная регургитация, КДО — конечный диастолический объем, КСО — конечный систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, МР — митральная регургитация, ФВ — фракция выброса, GLS — глобальная продольная деформация, GCW (global constructive work) — глобальная конструктивная работа, GWE (global work efficiency) — эффективность глобальной работы, GWI (global work index) — индекс глобальной работы, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Рис. 1. Пример оценки показателей работы миокарда с построением петли давление-деформация исходно.

Примечание: стрелкой указана петля давление-деформация.

Сокращения: BP (blood pressure) — артериальное давление, GLS — глобальная продольная деформация, GCW (global constructive work) — глобальная конструктивная работа, GWE (global work efficiency) — эффективность глобальной работы, GWI (global work index) — индекс глобальной работы, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Рис. 2. Пример оценки показателей работы миокарда с построением петли давление-деформация через 12 мес. после ТПМК.

Примечание: увеличение площади петли давление-деформация (указана стрелкой).

Сокращения: BP (blood pressure) — артериальное давление, GLS — глобальная продольная деформация, GCW (global constructive work) — глобальная конструктивная работа, GWE (global work efficiency) — эффективность глобальной работы, GWI (global work index) — индекс глобальной работы, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Обсуждение

ТПМК "край-в-край" — это уникальное вмешательство, позволяющее, с одной стороны, эффективно проводить коррекцию тяжелой МР у пациентов старческого возраста и больных крайне высокого хирургического риска, а с другой — представляет собой модель для изучения острых гемодинамических изменений. Данная модель позволяет оценить механику и энергетику ЛЖ в условиях гемодинамической перестройки после ТПМК без влияния стернотомии, кардиоплегии и искусственного кровообращения на функцию ЛЖ. Появление метода неинвазивной оценки работы миокарда открывает широкие перспективы в этом направлении. Однако на сегодняшний момент количество работ по изучению этой методики у пациентов после ТПМК крайне мало, большинство из них ретроспективные, а некоторые носят противоречивый характер [12][13].

Наше исследование демонстрирует не только эффективность коррекции МР, сохраняющуюся на протяжении 12 мес. наблюдения, но и улучшение сократительной функции ЛЖ в обеих когортах пациентов.

Обращало на себя внимание достоверное увеличение потерянной работы миокарда в обеих группах больных как в раннем послеоперационном, так и в отдаленном периоде после вмешательства. На наш взгляд, этот феномен может быть объяснен двумя причинами. Во-первых, сообщалось, что GWW является мерой потери энергии миокардом во время сердечного цикла и связана с ремоделированием ЛЖ у пациентов, в частности подвергающихся сердечной ресинхронизирующей терапии [14]. При изменении геометрии ЛЖ, вследствие его дилатации, перерастяжения саркомеров, утрачивается их архитектоника, приводящая в т. ч. к нарушению скручивания [15], увеличению количества нефункционирующих кардиомиоцитов и как следствие к прогрессирующему снижению сократительной способности миокарда. В соответствии с этим мы разделили пациентов на две группы (табл. 6) исходя из объемного размера ЛЖ согласно современным рекомендациям по количественной оценке камер сердца [1].

Таблица 6

Динамика GWW в зависимости от ремоделирования ЛЖ

|

Полость ЛЖ |

GWW (исходно), мм рт.ст.% |

GWW (4-5 сут.), мм рт.ст.% |

р-value |

GWW (6 мес.), мм рт.ст.% |

р-value * |

p-value# |

GWW (12 мес.), мм рт.ст.% |

р-value** |

р-value¶ |

|

Не расширенный ЛЖ |

188 [ 144; 280] |

240 [ 201; 389] |

0,009 |

228 [ 195; 335] |

0,09 |

0,77 |

239 [ 172; 310] |

0,21 |

0,42 |

|

Расширенный ЛЖ |

172 [ 80; 172] |

277 [ 212; 346] |

0,001 |

235 [ 194; 267] |

0,024 |

0,35 |

260 [ 166; 286] |

0,002 |

0,48 |

Примечание: р — сравнение показателей на 4-5 сут. после операции с исходными значениями, р* — сравнение показателей через 6 мес. с исходными значениями, р** — сравнение показателей через 12 мес. с исходными значениями, p# — сравнение показателей через 6 мес. с послеоперационными значениями, р¶ — сравнение показателей через 12 мес. с послеоперационными значениями. Цветом выделены значения р<0,05.

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек, GWW (global wasted work) — глобальная потерянная работа.

Оказалось, что достоверное увеличение GWW через 6 и 12 мес. после вмешательства отмечалось только у пациентов с расширенной полостью ЛЖ, что согласуется с данными нидерландских коллег у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом [16]. Во-вторых, наличие тяжелой МР способствует более легкому опорожнению ЛЖ в полость с меньшим давлением — левое предсердие, чем в аорту, и количество кардиомиоцитов, совершающих неэффективную работу, будет меньше. Это объясняет более низкие значения GCW и GWI, но лучшую эффективность работы миокарда у пациентов с тяжелой МР по сравнению с пациентами c легкой степенью МР [17]. После резкого устранения преднагрузки, как в случае успешной ТПМК, объем крови, который необходимо протолкнуть в аорту, значимо увеличивается, что при отсутствии реализации адаптационного механизма (эффекта Франка-Старлинга) в раннем послеоперационном периоде приводит к снижению эффективности миокардиальной работы как за счет увеличения GWW, так и снижения GCW. Чем более выражен эффект коррекции МР, тем больше степень увеличения потерянной работы (GWW) в условиях снижения контрактильности кардиомиоцитов в раннем послеоперационном периоде. Данный факт может быть особенно полезен у пациентов с исходно низкими значениями ФВ ЛЖ и сердечного выброса, что может повлиять на медикаментозную терапию в раннем послеоперационном периоде.

Таким образом, можно предположить, что GWW является одним из показателей эффективности коррекции МР после ТПМК, однако для этого необходимы дальнейшие исследования. Вероятно, именно поэтому значение GWW >300 мм рт.ст.% было связано с лучшей выживаемостью у пациентов с ФМР [17]. В последующем эффективность работы миокарда восстанавливалась в первую очередь за счет увеличения GCW: в группе ФМР к 6 мес. наблюдения, в группе ДМР к 1 году наблюдения. При этом степень восстановления GWE будет зависеть как от количества жизнеспособного миокарда ЛЖ, так и исходной тяжести и длительности МР, ее вклада в необратимое ремоделирование миокарда ЛЖ и снижение его сократительной функции.

Насколько нам известно из доступной на сегодняшний момент литературы, это одно из первых исследований, где изучалась механика и энергетика ЛЖ с помощью нового неинвазивного метода оценки работы миокарда в раннем послеоперационном периоде при ТПМК. Отдаленные результаты наблюдения описывались в единичных зарубежных работах [13][18]. Последующие исследования в этом направлении могут открыть перспективы в лечении с помощью ТПМК остро возникшей тяжелой МР.

Ограничения исследования. Ограничением представленного исследования является небольшая группа пациентов, а также исключение пациентов с ФВ ЛЖ <30% согласно протоколу клинического исследования и протоколу клинической апробации.

Заключение

ТПМК "край-в-край" приводит к снижению GCW, GWI и GWE в раннем послеоперационном периоде, вследствие резкого устранения преднагрузки на ЛЖ, перераспределения выбрасываемого ЛЖ объема крови и увеличения напряжения на стенки ЛЖ в систолу.

Отмечено положительное влияние на сократительную функцию ЛЖ в виде повышения показателя GCW у пациентов после коррекции тяжелой МР различного генеза через 12 мес. наблюдения.

Показатели GCW и GWW могут стать дополнительными маркерами эффективности коррекции МР после ТПМК, однако необходимы дальнейшие исследования в этом направлении.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16(3):233-70. doi:10.1093/ehjci/jev014.

2. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. ESC/EACTS Scientific Document Group. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022;75(6):524. doi:10.1016/j.rec.2022.05.006.

3. Eckberg DL, Gault JH, Bouchard RL, et al. Mechanics of left ventricular contraction in chronic severe mitral regurgitation. Circulation. 1973;47(6):1252-9. doi:10.1161/01.cir.47.6.1252.

4. Namazi F, van der Bijl P, Hirasawa K, et al. Prognostic Value of Left Ventricular Global Longitudinal Strain in Patients With Secondary Mitral Regurgitation. J Am Coll Cardiol. 2020;75(7):750-8. doi:10.1016/j.jacc.2019.12.024.

5. Fukui M, Niikura H, Sorajja P, et al. Identification of Subclinical Myocardial Dysfunction and Association with Survival after Transcatheter Mitral Valve Repair. J Am Soc Echocardiogr. 2020;33(12):1474-80. doi:10.1016/j.echo.2020.07.003.

6. Yingchoncharoen T, Agarwal S, Popović ZB, et al. Normal ranges of left ventricular strain: a meta-analysis. J Am Soc Echocardiogr. 2013;26(2):185-91. doi:10.1016/j.echo.2012.10.008.

7. Papadopoulos K, Özden Tok Ö, Mitrousi K, et al. Myocardial Work: Methodology and Clinical Applications. Diagnostics (Basel). 2021;11(3):573. doi:10.3390/diagnostics11030573.

8. Qin Y, Wu X, Wang J, et al. Value of territorial work efficiency estimation in non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome: a study with non-invasive left ventricular pressure-strain loops. Int J Cardiovasc Imaging. 2021;37(4):1255-65. doi:10.1007/s10554-020-02110-1.

9. Galli E, Leclercq C, Hubert A, et al. Role of myocardial constructive work in the identification of responders to CRT. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2018;19(9):1010-8. doi:10.1093/ehjci/jex191.

10. Добровольская С. В., Саидова М. А., Сафиуллина А. А. и др. Оценка эффективности терапии хронической сердечной недостаточности с использованием устройства, модулирующего сердечную сократимость, по данным нового неинвазивного метода анализа работы миокарда. Кардиология. 2021;61(12):31-40. doi:10.18087/cardio.2021.12.n1849.

11. Manganaro R, Marchetta S, Dulgheru R, et al. Echocardiographic reference ranges for normal non-invasive myocardial work indices: results from the EACVI NORRE study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019;20(5):582-90. doi:10.1093/ehjci/jey188.

12. Hubert A, Galli E, Leurent G, et al. Left ventricular function after correction of mitral regurgitation: Impact of the clipping approach. Echocardiography. 2019;36(11):2010-8. doi:10.1111/echo.14523.

13. Papadopoulos K, Ikonomidis I, Chrissoheris M, et al. MitraClip and left ventricular reverse remodelling: a strain imaging study. ESC Heart Fail. 2020;7(4):1409-18. doi:10.1002/ehf2.12750.

14. Galli E, Leclercq C, Fournet M, et al. Value of Myocardial Work Estimation in the Prediction of Response to Cardiac Resynchronization Therapy. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(2):220-30. doi:10.1016/j.echo.2017.10.009.

15. Павлюкова Е. Н., Кужель Д. А., Матюшин Г. В. и др. Ротация, скручивание и раскручивание левого желудочка: физиологическая роль и значение в клинической практике. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2015;11(1):68-78. doi:10.20996/1819-6446-2015-11-1-68-78.

16. Lustosa RP, van der Bijl P, El Mahdiui M, et al. Noninvasive Myocardial Work Indices 3 Months after ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Prevalence and Characteristics of Patients with Postinfarction Cardiac Remodeling. J Am Soc Echocardiogr. 2020;33(10):1172-9. doi:10.1016/j.echo.2020.05.001.

17. Yedidya I, Lustosa RP, Fortuni F, et al. Prognostic Implications of Left Ventricular Myocardial Work Indices in Patients With Secondary Mitral Regurgitation. Circ Cardiovasc Imaging. 2021;14(9):e012142. doi:10.1161/CIRCIMAGING.120.012142.

18. Galli E, Hubert P, Leurent G, et al. Acute and Chronic Changes in Myocardial Work Parameters in Patients with Severe Primary Mitral Regurgitation Undergoing Transcatheter Edge-to-Edge Repair. J Cardiovasc Dev Dis. 2023;10(3):100. doi:10.3390/jcdd10030100.

Об авторах

М. И. МакеевРоссия

Макеев Максим Игоревич — врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики НИИ Клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

М. А. Саидова

Россия

Саидова Марина Абдулатиповна — д. м. н., профессор, руководитель отдела ультразвуковых методов исследования НИИ Клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Т. Э. Имаев

Россия

Имаев Тимур Эмвярович — д. м. н., г. н. с. отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- С помощью новой эхокардиографической технологии проведен анализ показателей работы миокарда у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью на фоне транскатетерной пластики митрального клапана "край-в-край" в раннем и отдаленном периоде наблюдения.

- Выявлено ухудшение всех показателей работы миокарда в раннем послеоперационном периоде с последующим их улучшением к 6 мес. наблюдения.

- Успешно проведенная транскатетерная пластика митрального клапана "край-в-край" опосредованно оказывает положительное влияние на функциональное состояние миокарда левого желудочка через 12 мес. после вмешательства.

Рецензия

Для цитирования:

Макеев М.И., Саидова М.А., Имаев Т.Э. Влияние транскатетерной пластики митрального клапана "край-в-край" у пациентов с тяжелой митральной недостаточностью на динамику показателей миокардиальной работы левого желудочка. Российский кардиологический журнал. 2024;29(4):5634. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5634. EDN: MCLAWO

For citation:

Makeev M.I., Saidova M.A., Imaev T.E. Influence of mitral transcatheter edge-to-edge repair in patients with severe mitral regurgitation on left ventricle function. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(4):5634. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5634. EDN: MCLAWO

JATS XML