Перейти к:

Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5593

EDN: AMDHTV

Аннотация

Цель. Описать демографические и клинико-лабораторные особенности, сопутствующие заболевания и лекарственную терапию пациентов с сердечной недостаточностью (СН) на амбулаторном этапе в Российской Федерации (РФ).

Материал и методы. Выполнен промежуточный анализ проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации ("ПРИОРИТЕТ-ХСН"). В исследование включали амбулаторных пациентов с СН, наблюдающихся у врача-терапевта или кардиолога.

Результаты. Проанализированы данные 6255 пациентов (31,3% от объема выборки исследования, медиана возраста 65 лет, мужчины 65%). СН с низкой фракцией выброса (СНнФВ) диагностирована у 42,4%, СН с сохраненной ФВ — у 31,9%. 57,4% пациентов характеризовались II функциональным классом (ФК) по Нью-Йоркской классификации (ФК NYHA). Наиболее частыми причинами СН были артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция или трепетание предсердий. Из сопутствующих заболеваний наиболее часто при СН врачи сообщали о хронической болезни почек (ХБП) (43,2%), ожирении (37,8%) и сахарном диабете (26,7%).

Заключение. В РФ среди амбулаторных пациентов с СН преобладают мужчины, фенотип СНнФВ, II ФК NYHA. Относительно молодой средний возраст и частые ассоциации СН с сердечно-сосудистыми факторами риска и заболеваниями подчеркивает значимость своевременных профилактических инициатив. Особого внимания и отдельного анализа требует выявленная высокая доля пациентов с ХБП. Несмотря на относительно высокую частоту использования отдельных классов болезнь-модифицирующей терапии СН, назначение оптимальной квадротерапии и электрофизиологических методов лечения при СНнФВ недостаточное.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.З., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Зорина Е.А. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer N.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Solovieva A.E., Zorina E.A. Interim analysis of a prospective observational multicenter registry study of patients with chronic heart failure in the Russian Federation "PRIORITET-CHF": initial characteristics and treatment of the first included patients. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(10):5593. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV

Сердечная недостаточность (СН) представляет собой глобальную проблему современной медицины. Несмотря на последние достижения в области профилактики и лечения, СН по-прежнему характеризуется высокой заболеваемостью, смертностью и частыми повторными госпитализациями [1][2]. В Российской Федерации (РФ) может проживать свыше 12 млн пациентов с СН, причем среднегодовой уровень смертности пациентов с СН десятикратно превышает уровень смертности в общей популяции [2]. Показано, что с СН ассоциированы высокие экономические потери и нагрузка на систему здравоохранения, в особенности на стационарное звено и службу скорой медицинской помощи [3][4].

Улучшение прогноза пациентов и уменьшение бремени СН требует разработки и проведения таргетных мероприятий, основанных на объективных статистических данных, в особенности о клинических характеристиках пациентов с СН, частоте назначения рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ) с доказанным снижением риска госпитализации с СН и смерти, а также структуре коморбидных состояний, усугубляющих течение СН и требующих ведения в мультидисциплинарной команде специалистов. В РФ крупные исследования, посвященные оценке характеристик пациентов с СН в реальной амбулаторной клинической практике, немногочисленны [2][5-7]. Опубликованные работы характеризовались относительно небольшим объемом выборки [8][9], проводились несколько лет назад и только в одном [7] или нескольких регионах [2][5][6][8][9], включали в т.ч. госпитализированных пациентов [2][5] или только пациентов, удовлетворяющих предустановленным критериям включения [5][8][9], и отсутствием проспективного наблюдения [5][7]. С целью получения качественных данных об особенностях современной российской популяции пациентов с хронической СН Российским кардиологическим обществом при поддержке компании "АстраЗенека" инициировано и проводится крупнейшее всероссийское проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН" [10] с включением 20000 пациентов и их наблюдением в течение 12 мес.

Цель: по данным промежуточного анализа данных первых 6500 пациентов, включенных в исследование "ПРИОРИТЕТ-ХСН", описать демографические и клинико-лабораторные особенности, сопутствующие заболевания и лекарственную терапию на амбулаторном этапе лечения СН в РФ.

Материал и методы

Дизайн и участники исследования

"ПРИОРИТЕТ-ХСН" — проспективное наблюдательное исследование амбулаторных пациентов с хронической СН. Подробно дизайн исследования был описан ранее [10]. Для необходимого набора репрезентативной выборки на территории 50 субъектов 8 федеральных округов РФ был инициирован

141 исследовательский центр. Центры-участники отбирались с учетом участия в ведении пациентов с СН на амбулаторном этапе, уровня медицинской организации и ее территориального расположения. В исследование последовательно включали взрослых пациентов с СН, находящихся под наблюдением врача-терапевта или врача-кардиолога. СН диагностировали в соответствии с действующими на момент инициации исследования клиническими рекомендациями [11]. Вмешательств в тактику ведения включенных пациентов не предполагается; объем обследования и проводимого лечения полностью определяются врачом-исследователем. Период наблюдения в исследовании составляет 12 (до 15) мес., в течение которого запланировано два дополнительных визита в исследовательский центр через 6 и 12 мес.

Представлен промежуточный анализ электронной базы данных первых 6500 пациентов, включенных в исследование.

Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципам Хельсинкской декларации. Все участники до включения в исследование дали письменное информированное согласие.

Таблица 1

Общая характеристика пациентов с СН (N=6255)

|

Показатель |

Вся группа, n=6255 |

СНнФВ, n=2757 (44,1%) |

СНунФВ, n=1497 (23,9%) |

СНсФВ, n=2001 (31,9%) |

Нет данных* |

|

Возраст, лет |

65 (58; 72) |

63 (56; 70) |

65 (58; 72) |

69 (62; 74) |

35 (0,6%) |

|

Мужчины |

4072 (65,0%) |

2122 (76,9%) |

1072 (71,6%) |

878 (43,9%) |

3 (0,05%) |

|

Курение |

32 (0,5%) |

||||

|

— в настоящее время |

839 (12,9%) |

431 (15,6%) |

199 (13,3%) |

180 (9%) |

|

|

— в прошлом |

1038 (16,0%) |

576 (20,9%) |

244 (16,3%) |

180 (9%) |

|

|

— никогда не курил |

4589 (70,6%) |

1728 (62,7%) |

1050 (70,1%) |

1635 (81,7%) |

|

|

Злоупотребление алкоголем |

32 (0,5%) |

||||

|

— в настоящее время |

56 (0,9%) |

27 (1,0%) |

15 (1%) |

14 (0,7%) |

|

|

— в прошлом |

300 (4,6%) |

182 (6,6%) |

75 (5,0%) |

37 (1,9%) |

|

|

— никогда не злоупотреблял алкоголем |

6110 (94,0%) |

2,526 (91,6%) |

1403 (93,7%) |

1944 (97,2%) |

|

|

ИМТ, кг/м2 |

29,1 (25,8; 33,1) |

28,4 (25,1; 32,3) |

29,0 (25,9; 32,8) |

30,3 (26,7; 34,4) |

334 (5,3%) |

|

ИМТ, кг/м2 |

334 (5,3%) |

||||

|

>30 |

2584 (41,3%) |

1005 (36,5%) |

596 (39,8%) |

983 (49,1%) |

|

|

>25 и ≤30 |

2143 (34,3%) |

964 (35,0%) |

564 (37,7%) |

615 (30,7%) |

|

|

≤25 |

1194 (19,1%) |

634 (23,0%) |

261 (17,4%) |

299 (14,9%) |

|

|

САД, мм рт.ст. |

120 (110; 136) |

120 (110; 130) |

120 (110; 135) |

130 (118; 140) |

13 (0,2%) |

|

САД, мм рт.ст. |

13 (0,2%) |

||||

|

≥140 |

1491 (23,8%) |

523 (19,0%) |

350 (23,4%) |

618 (30,9%) |

|

|

120-139 |

2509 (40,1%) |

999 (36,2%) |

638 (42,6%) |

872 (43,6%) |

|

|

100-119 |

1993 (31,9%) |

1057 (38,3%) |

463 (30,9%) |

473 (23,6%) |

|

|

90-99 |

220 (3,5%) |

149 (5,4%) |

37 (2,5%) |

34 (1,7%) |

|

|

<90 |

29 (0,5%) |

24 (0,9%) |

4 (0,3%) |

1 (0,0%) |

|

|

ДАД, мм рт.ст. |

80 (70; 80) |

75 (70; 80) |

80 (70; 80) |

80 (70; 80) |

13 (0,2%) |

|

ДАД ≥90 мм рт.ст. |

954 (15,3%) |

406 (14,7%) |

221 (14,8%) |

327 (16,3%) |

13 (0,2%) |

|

ЧСС, уд./мин |

72 (66; 82) |

75 (67; 86) |

71 (65; 80) |

70 (65; 79) |

21 (0,3%) |

|

Сердечный ритм |

328 (5,2%) |

||||

|

Синусовый |

3906 (62,4%) |

1706 (61,9%) |

946 (63,2%) |

1254 (62,7%) |

|

|

ФП/ТП |

1684 (26,9%) |

754 (27,3%) |

395 (26,4%) |

535 (26,7%) |

|

|

ЭКС |

337 (5,4%) |

191 (6,9%) |

58 (3,9%) |

88 (4,4%) |

|

|

ФВ, % |

42 (35; 54) |

34 (29; 37) |

45 (42; 47) |

58 (54; 62) |

0 (0%) |

|

Функциональный класс, NYHA |

7 (0,1%) |

||||

|

I |

643 (10,3%) |

180 (6,5%) |

170 (11,4%) |

293 (14,6%) |

|

|

II |

3237 (51,8%) |

1233 (44,7%) |

855 (57,1%) |

1149 (57,4%) |

|

|

III |

2263 (36,2%) |

1265 (45,9%) |

453 (30,3%) |

545 (27,2%) |

|

|

IV |

105 (1,7%) |

74 (2,7%) |

19 (1,3%) |

12 (0,6%) |

|

|

Функциональный класс, ШОКС |

110 (1,8%) |

||||

|

I |

1532 (24,5%) |

520 (18,9%) |

394 (26,3%) |

618 (30,9%) |

|

|

II |

2951 (47,2%) |

1225 (44,4%) |

709 (47,4%) |

1017 (50,8%) |

|

|

III |

1513 (24,2%) |

850 (30,8%) |

336 (22,4%) |

327 (16,3%) |

|

|

IV |

149 (2,4%) |

110 (4,0%) |

21 (1,4%) |

18 (0,9%) |

|

|

NT-proBNP, пг/мл |

653 (319; 1449) |

1093 (564; 2078) |

710 (371; 1625) |

492 (255; 1103) |

4433 (70,9%) |

|

BNP, пг/мл |

374 (177; 1029) |

367 (155; 807) |

329 (176; 1086) |

406,5 (213; 1188) |

6021 (96,3%) |

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартное отклонение или медиана и 25 и 75 перцентили для количественных параметров и n (%) — для качественных; * — значение показателя отсутствовало в электронной базе данных на момент первой выгрузки данных для промежуточного анализа.

Сокращения: ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМТ — индекс массы тела, САД — систолическое артериальное давление, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ФВ — фракция выброса, ФП/ТП — фибрилляция или трепетание предсердий, ЧСС — частота сердечных сокращений, ШОКС — Шкала оценки клинического состояния, ЭКС — электрокардиостимулятор, BNP — мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Сбор первичных данных об участниках исследования

Представленное исследование основано на проспективном сборе и анализе первичных данных, полученных в ходе реальной амбулаторной клинической практики. Для этих целей разработана и используется электронная индивидуальная регистрационная карта, доступ к которой предоставлен индивидуально всем врачам-исследователям. На этапе включения пациента допускали внесение лабораторных и инструментальных данных по результатам обследования в течение 6 мес. (и более для натрийуретических пептидов), предшествующих визиту 1. Качество получаемых в ходе исследования данных обеспечивается программируемой проверкой пропусков и выбросов значений, а также системой мониторинга и валидации данных специалистами привлекаемой профессиональной контрактной исследовательской организации.

Таблица 2

Этиологическая структура СН

|

Вся группа, n=6255 |

СНнФВ, n=2757 |

СНунФВ, n=1497 |

СНсФВ, n=2001 |

|

|

Артериальная гипертензия |

4740 (75,8%) |

1836 (66,6%) |

1141 (76,2%) |

1763 (88,1%) |

|

Ишемическая болезнь сердца и перенесенный инфаркт миокарда |

3032 (48,5%) |

1549 (56,2%) |

946 (63,2%) |

537 (26,8%) |

|

Ишемическая болезнь сердца |

2712 (43,4%) |

1059 (38,4%) |

638 (42,6%) |

1015 (50,7%) |

|

Фибрилляция или трепетание предсердий |

2468 (39,5%) |

1019 (37,0%) |

577 (38,5%) |

872 (43,6%) |

|

Сахарный диабет 2 типа |

1378 (22,0%) |

503 (18,2%) |

325 (21,7%) |

550 (27,5%) |

|

Недостаточность митрального клапана |

1007 (16,1%) |

487 (17,7%) |

204 (13,6%) |

316 (15,8%) |

|

Дилатационная кардиомиопатия |

920 (14,7%) |

668 (24,2%) |

161 (10,8%) |

91 (4,5%) |

|

Желудочковые тахиаритмии |

594 (9,5%) |

376 (13,6%) |

127 (8,5%) |

91 (4,5%) |

|

Недостаточность аортального клапана |

379 (6,1%) |

134 (4,9%) |

93 (6,2%) |

152 (7,6%) |

|

Стеноз аортального клапана |

313 (5,0%) |

102 (3,7%) |

71 (4,7%) |

140 (7,0%) |

|

Миокардит |

224 (3,6%) |

163 (5,9%) |

41 (2,7%) |

20 (1,0%) |

|

Другие эндокринные заболевания (например, феохромоцитома, заболевание щитовидной железы) |

214 (3,4%) |

74 (2,7%) |

28 (1,9%) |

112 (5,6%) |

|

Другие наджелудочковые тахиаритмии |

193 (3,1%) |

47 (1,7%) |

44 (2,9%) |

102 (5,1%) |

|

Другие пороки клапанов сердца |

178 (2,8%) |

79 (2,9%) |

36 (2,4%) |

63 (3,1%) |

|

Атриовентрикулярная блокада |

145 (2,3%) |

41 (1,5%) |

40 (2,7%) |

64 (3,2%) |

|

Стеноз митрального клапана |

122 (2,0%) |

32 (1,2%) |

22 (1,5%) |

68 (3,4%) |

|

Врожденные пороки сердца |

94 (1,5%) |

24 (0,9%) |

15 (1,0%) |

55 (2,7%) |

|

Химиотерапия или лучевая терапия по поводу злокачественного новообразования |

86 (1,4%) |

36 (1,3%) |

16 (1,1%) |

34 (1,7%) |

|

Гипертрофическая кардиомиопатия |

74 (1,2%) |

25 (0,9%) |

13 (0,9%) |

36 (1,8%) |

|

Другие брадиаритмии |

74 (1,2%) |

18 (0,7%) |

21 (1,4%) |

35 (1,7%) |

|

Инфекционный эндокардит |

28 (0,4%) |

12 (0,4%) |

2 (0,1%) |

14 (0,7%) |

|

Заболевание перикарда (перикардит) |

17 (0,3%) |

3 (0,1%) |

3 (0,2%) |

11 (0,5%) |

|

Перипартальная кардиомиопатия |

6 (0,1%) |

4 (0,1%) |

2 (0,1%) |

0 (0,0%) |

|

Амилоидоз |

5 (0,1%) |

1 (0,0%) |

0 (0,0%) |

4 (0,2%) |

|

Другая семейная кардиомиопатия |

5 (0,1%) |

5 (0,2%) |

0 (0,0%) |

0 (0,0%) |

|

Другие инфильтративные кардиомиопатии |

5 (0,1%) |

4 (0,1%) |

0 (0,0%) |

1 (0,0%) |

|

Другое |

576 (9,2%) |

228 (8,3%) |

119 (7,9%) |

229 (11,4%) |

|

Неизвестно |

7 (0,1%) |

6 (0,2%) |

1 (0,1%) |

0 (0,0%) |

Сокращения: СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программного обеспечения SAS, версия 9.4 (SAS Institute, США) и R, версия 4.2.2 (The R Foundation, США). Количественные показатели представляли в виде медианы, 25 и 75 перцентилей с учетом ненормального распределения данных. Нормальность распределения проверяли с помощью критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Качественные показатели представляли как число и частоту. Данные анализировали для всей когорты из промежуточной выгрузки, а также в зависимости от значения фракции выброса (ФВ) левого желудочка. Фенотипы СН в зависимости от ФВ определяли согласно действующим на момент инициации исследования российским клиническим рекомендациям: при ФВ <40% диагностировали СН с низкой ФВ (СНнФВ), 40-49% — СН с умеренно сниженной ФВ (СНунФВ), ≥50% — СН с сохраненной ФВ (СНсФВ) [11].

Результаты

Общая характеристика пациентов

Первые 6500 пациентов были включены в период с 21.12.2020 по 21.01.2022 в 125 исследовательских центрах из 63 населенных пунктов РФ. В представленный промежуточный анализ вошло 6255 участников (31,3% от объема выборки исследования) с введенным на момент анализа данных значением ФВ. Характеристика демографических, клинических параметров и особенностей СН представлена в таблице 1. Медиана возраста участников исследования составила 65 (58; 72) лет (среднее значение возраста 64,4±11,1 лет), преобладали мужчины (65%), большинство характеризовались СНнФВ (44,1%) и II функциональным классом (ФК) СН (51,8% — согласно классификации NYHA и 47,2% согласно Шкале оценки клинического состояния).

Таблица 3

Сопутствующие заболевания и состояния в общей группе и подгруппах в зависимости от ФВ

|

Вся группа, n=6255 |

СНнФВ, n=2757 |

СНунФВ, n=1497 |

СНсФВ, n=2001 |

|

|

Артериальная гипертензия |

4989 (79,8%) |

2013 (73,0%) |

1203 (80,4%) |

1773 (88,6%) |

|

Ишемическая болезнь сердца |

3343 (53,4%) |

1364 (49,5%) |

832 (55,6%) |

1147 (57,3%) |

|

Инфаркт миокарда |

922 (14,7%) |

462 (16,8%) |

286 (19,1%) |

174 (8,7%) |

|

Чрескожное коронарное вмешательство |

1673 (26,7%) |

752 (27,3%) |

510 (34,1%) |

411 (20,5%) |

|

Трансплантация сердца |

13 (0,2%) |

4 (0,1%) |

2 (0,1%) |

7 (0,3%) |

|

Аортокоронарное шунтирование |

679 (10,9%) |

325 (11,8%) |

206 (13,8%) |

148 (7,4%) |

|

Имплантация внутрисердечных устройств |

637 (10,2%) |

411 (14,9%) |

98 (6,5%) |

128 (6,4%) |

|

Оперативное вмешательство на клапанах сердца |

303 (4,8%) |

124 (4,5%) |

72 (4,8%) |

107 (5,3%) |

|

Хроническая болезнь почек |

2703 (43,2%) |

1042 (37,8%) |

652 (43,6%) |

1009 (50,4%) |

|

Фибрилляция или трепетание предсердий |

2429 (38,8%) |

1021 (37,0%) |

561 (37,5%) |

847 (42,3%) |

|

Ожирение |

2362 (37,8%) |

915 (33,2%) |

534 (35,7%) |

913 (45,6%) |

|

Дислипидемия |

1702 (27,2%) |

558 (20,2%) |

422 (28,2%) |

722 (36,1%) |

|

Сахарный диабет |

1671 (26,7%) |

658 (23,9%) |

382 (25,5%) |

631 (31,5%) |

|

Желудочковые аритмии |

847 (13,5%) |

518 (18,8%) |

192 (12,8%) |

137 (6,8%) |

|

Заболевание периферических артерий |

508 (8,1%) |

210 (7,6%) |

114 (7,6%) |

184 (9,2%) |

|

Цереброваскулярная болезнь |

475 (7,6%) |

185 (6,7%) |

118 (7,9%) |

172 (8,6%) |

|

Хроническая обструктивная болезнь легких |

378 (6,0%) |

207 (7,5%) |

74 (4,9%) |

97 (4,8%) |

|

Бронхиальная астма |

160 (2,6%) |

43 (1,6%) |

35 (2,3%) |

82 (4,1%) |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения |

108 (1,7%) |

38 (1,4%) |

35 (2,3%) |

35 (1,7%) |

|

Транзиторная ишемическая атака |

22 (0,4%) |

5 (0,2%) |

7 (0,5%) |

10 (0,5%) |

Сокращения: СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Медиана значений ФВ в общей группе составила 42%, в подгруппе СНнФВ — 34%, СНунФВ — 45%, СНсФВ — 58%. Уровни натрийуретических пептидов были определены всего у 2056 (32,9%) пациентов. Чаще исследовали N-терминальный промозговой натрийуретический пептид, медиана значений которого в общей группе составила 653 (319; 1449) пг/мл, и была выше в подгруппе СНнФВ — 1093 (564; 2078) пг/мл.

Синусовый ритм на визите 1 зарегистрирован у 62,4% пациентов. У 23,8% пациентов выявлена неконтролируемая артериальная гипертензия (АГ), артериальная гипотония встречалась редко (0,5%). У 81 пациента отмечалась избыточная масса тела или ожирение.

Этиология СН и сопутствующие заболевания

В таблице 2 представлены этиологические факторы СН в общей группе и в подгруппах по ФВ. Ведущее место среди причин СН вне зависимости от ФВ занимала АГ (75,8%), частота которой при СНсФВ составила 88,6%. Другими наиболее частыми причинами СН врачи-исследователи указали ишемическую болезнь сердца (ИБС) (с перенесен-

ным инфарктом миокарда — 48,5%) и фибрилляция или трепетание предсердий (ФП/ТП) (39,5%). Реже развитие СН было обусловлено недостаточностью митрального клапана (16,1%) и дилатационной кардиомиопатией (14,7%). У 9,5% пациентов в качестве причины СН указаны желудочковые нарушения ритма, у 6,1% — недостаточность аортального клапана. У одного пациента могло быть указано несколько этиологических факторов СН.

Отмечена высокая частота сопутствующих заболеваний (табл. 3). В общей группе из некардиальной патологии наиболее часто сопутствовали СН хроническая болезнь почек (ХБП) (43,2%), ожирение (37,8%) и сахарный диабет (26,7%), частота которых была наибольшей у пациентов с СНсФВ.

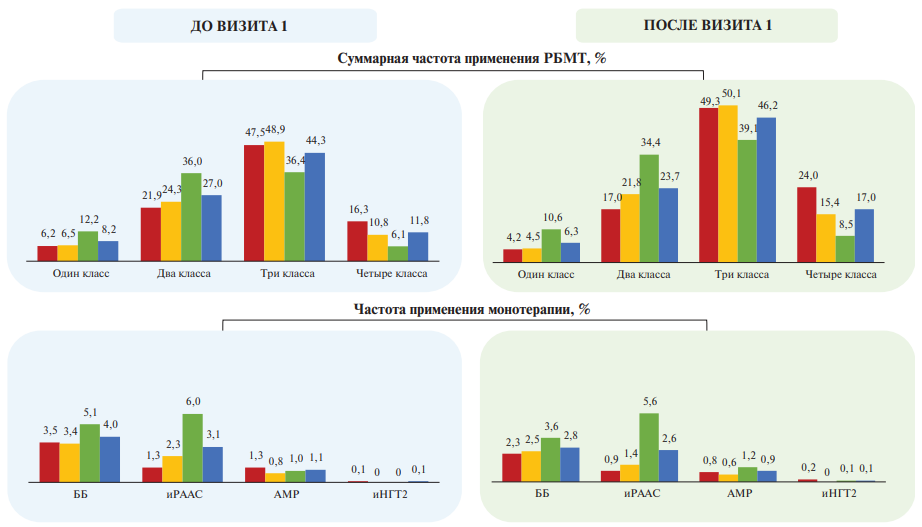

Лекарственная терапия и электрофизиологические методы лечения СН

Отмечена исходно высокая частота назначения РБМТ (табл. 4): бета-адреноблокаторы (ББ) получали 81,0% пациентов, ингибиторы ренин-ангиотензинальдостероновой системы (иРААС) (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента либо блокаторы рецепторов ангиотензина II) либо ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы (АРНИ) — 80,2%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР) — 64,4%, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГТ2) — 16,9% пациентов. После визита 1 в рамках исследования отмечен прирост частоты назначения большинства классов РБМТ, в особенности иНГТ2. Наиболее выраженный прирост наблюдается в подгруппе СНнФВ (табл. 4). Исходно и после визита 1 большая часть пациентов получала тройную комбинацию классов РБМТ (44,3% и 46,2%), квадротерапия была назначена 11,8% и 17% пациентов, соответственно. Монотерапия выявлена в 8,2% и 6,3% случаев (рис. 1) и наряду с двойной комбинацией чаще применялась в подгруппе СНсФВ. Особенности использования классов РБМТ в подгруппах пациентов, получающих моно, двойную, тройную терапию, исходно и после визита 1, представлены на рисунке 1. Наиболее распространенной монотерапией была терапия ББ, двойной комбинацией — терапия ББ и иРААС, тройной комбинацией — терапия ББ, иРААС и АМР (рис. 1).

Таблица 4

Лекарственная терапия до включения в исследование и после первого визита

|

Вся группа, n=6255 |

СНнФВ, n=2757 |

СНунФВ, n=1497 |

СНсФВ, n=2001 |

|||||

|

Исходно |

После визита 1 |

Исходно |

После визита 1 |

Исходно |

После визита 1 |

Исходно |

После визита 1 |

|

|

иАПФ |

2417 (38,6%) |

883 (32,0%) |

899 (32,6%) |

687 (45,9%) |

686 (45,8%) |

859 (42,9%) |

832 (41,6%) |

2429 (38,8%) |

|

БРА |

1265 (20,2%) |

334 (12,1%) |

325 (11,8%) |

265 (17,7%) |

262 (17,5%) |

701 (35,0%) |

678 (33,9%) |

1300 (20,8%) |

|

АРНИ |

1341 (21,4%) |

1140 (41,3%) |

968 (35,1%) |

307 (20,5%) |

272 (18,2%) |

110 (5,5%) |

101 (5,0%) |

1557 (24,9%) |

|

Бета-блокаторы |

5067 (81,0%) |

2365 (85,8%) |

2278 (82,6%) |

1253 (83,7%) |

1235 (82,5%) |

1577 (78,8%) |

1554 (77,7%) |

5195 (83,1%) |

|

АМР |

4029 (64,4%) |

2192 (79,5%) |

2065 (74,9%) |

1035 (69,1%) |

973 (65,0%) |

1086 (54,3%) |

991 (49,5%) |

4313 (69,0%) |

|

иНГТ2 |

1054 (16,9%) |

898 (32,6%) |

594 (21,5%) |

349 (23,3%) |

246 (16,4%) |

293 (14,6%) |

214 (10,7%) |

1540 (24,6%) |

|

Ивабрадин |

243 (3,9%) |

137 (5,0%) |

121 (4,4%) |

76 (5,1%) |

72 (4,8%) |

56 (2,8%) |

50 (2,5%) |

269 (4,3%) |

|

Дигоксин |

627 (10,0%) |

351 (12,7%) |

337 (12,2%) |

149 (10,0%) |

146 (9,8%) |

152 (7,6%) |

144 (7,2%) |

652 (10,4%) |

|

Петлевые диуретики |

2175 (34,8%) |

1239 (44,9%) |

1165 (42,3%) |

495 (33,1%) |

463 (30,9%) |

660 (33,0%) |

547 (27,3%) |

2394 (38,3%) |

|

Тиазидные диуретики |

385 (6,2%) |

116 (4,2%) |

114 (4,1%) |

60 (4,0%) |

57 (3,8%) |

198 (9,9%) |

214 (10,7%) |

374 (6,0%) |

|

Антикоагулянты |

782 (12,5%) |

375 (13,6%) |

332 (12,0%) |

176 (11,8%) |

170 (11,4%) |

294 (14,7%) |

280 (14,0%) |

845 (13,5%) |

|

Антиаритмические препараты |

247 (3,9%) |

137 (5,0%) |

131 (4,8%) |

48 (3,2%) |

46 (3,1%) |

72 (3,6%) |

70 (3,5%) |

257 (4,1%) |

|

Антиангинальные препараты |

75 (1,2%) |

44 (1,6%) |

31 (1,1%) |

28 (1,9%) |

18 (1,2%) |

93 (4,6%) |

26 (1,3%) |

165 (2,6%) |

|

Омега-3 ПНЖК |

45 (0,7%) |

36 (1,3%) |

28 (1,0%) |

11 (0,7%) |

9 (0,6%) |

10 (0,5%) |

8 (0,4%) |

57 (0,9%) |

|

Изосорбида динитрат |

21 (0,3%) |

10 (0,4%) |

10 (0,4%) |

6 (0,4%) |

6 (0,4%) |

5 (0,2%) |

5 (0,2%) |

21 (0,3%) |

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ингибитор ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

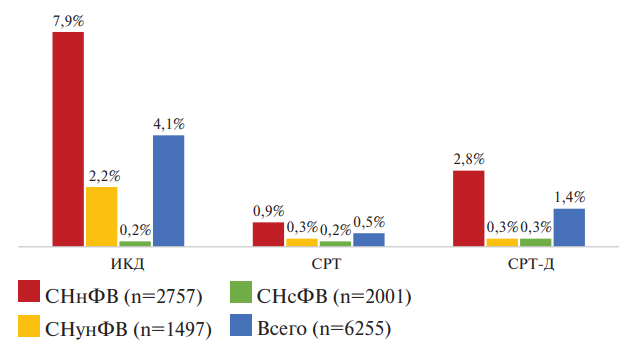

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор и устройства для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора и без нее были имплантированы 6,1% пациентов, закономерно чаще при СНнФВ (рис. 2).

Обсуждение

В представленном исследовании реальной амбулаторной клинической практики впервые в РФ в крупной репрезентативной современной выборке пациентов с СН выполнен анализ клиникодемографических характеристик, частоты сопутствующих заболеваний, использования медикаментозной терапии и электрофизиологических методов лечения

в целом и в подгруппах в зависимости от значения ФВ. Установлено, что на амбулаторном этапе средний возраст пациентов с СН составляет 65 лет, преобладают мужчины (65%), доминирует СНнФВ (44,1%) и II ФК NYHA (51,8%), часто наблюдаются ожирение (37,8%) и неконтролируемая АГ (23,8%). Показано, что АГ, ИБС и ФП/ТП служат ведущими причинами СН вне зависимости от значения ФВ. Установлена высокая частота некардиальных сопутствующих заболеваний и состояний, из которых особый интерес представляет высокая репортируемая частота ХБП. Продемонстрировано частое назначение отдельных классов РБМТ, но недостаточное использование оптимальной квадротерапии и электрофизиологических методов лечения при СНнФВ.

Результаты исследований последних лет свидетельствуют об увеличении возраста пациентов с СН, что может быть обусловлено улучшением качества профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и дожитием до развития СН в более пожилом возрасте. По данным исследований ЭПОХА-ХСН [12] средний возраст пациентов с СН в РФ с 1998 по 2004гг увеличился с 64 до 70 лет [12]. В представленном исследовании участники исследования были моложе (в популяционных исследованиях в развитых странах возраст пациентов с СН превышает 70 лет: 72 года в Дании и 76 лет Швеции [13][14]). Выявленная медиана возраста 65 лет сопоставима с возрастом участников зарубежных исследований, выполненных 10 лет назад — крупного многонационального регистра СН Европейского общества кардиологов 2011-2013гг [15] и популяционного исследования NHANES в США в 2013-2014гг [16]. Более молодой возраст пациентов в данном исследовании может отражать особенности пациентов, активно наблюдающихся у врачей первичного звена (в то время как пожилые пациенты могут преимущественно использовать службу патронажа на дому), и быть причиной возможной систематической ошибки отбора. С другой стороны, более молодой возраст может в действительности характеризовать реальный портрет амбулаторного пациента с СН в РФ.

Рис. 1. Частота назначения различных классов РБМТ СН и их комбинаций среди пациентов, получающих монотерапию, двойную и тройную терапию, во всей группе и в подгруппах в зависимости от ФВ до (слева) и после визита 1 (справа).

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-блокаторы, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, РБМТ — рекомендованная болезнь-модифицирующая терапия, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Выполненный ранее анализ данных клинической практики свидетельствует о недостаточной эффективности мероприятий первичной и вторичной профилактики [17], что опосредует ранние сердечнососудистые события и преждевременное развитие клинически явной СН в более молодом возрасте. Действительно, ведущими этиологическими факторами СН в РФ на протяжении многих лет остаются АГ и ИБС [12] — состояния, для которых широко доступны множественные действенные стратегии профилактики. В мировой практике их вклад в этиологию СН существенно ниже — АГ до 30% и ИБС ~40% [1]. В структуре некардиальной сопутствующей патологии в исследованной выборке преобладали заболевания с хорошо известным вкладом в увеличение риска сердечно-сосудистых событий и смерти — ХБП, ожирение, сахарный диабет, и часто наблюдались сердечно-сосудистые факторы риска, такие как неконтролируемая АГ, курение, дислипидемия. Полученные данные подчеркивают приоритет "сдвига влево" для РФ — смещение акцента на состояния, характеризующиеся риском развития СН в отсутствие явных клинических проявлений, акцент на интенсивную коррекцию факторов риска в амбулаторном звене, раннее информирование пациентов о неблагоприятном прогнозе в случае развития СН и их активное вовлечение в процесс проактивного управления заболеванием [18]. Высокая репортируемая частота ХБП в представленном анализе требует отдельного анализа, в т.ч. проверки корректности диагноза и причин развития, что имеет значение для внедрения нефропротективных стратегий.

Исследуемая когорта характеризовалась преобладанием СНнФВ (44,1%), в то время как СНсФВ и СНунФВ встречались реже (у 23,9% и 31,9% пациентов, соответственно). Более высокая частота СНнФВ также наблюдалась в крупном шведском регистре пациентов с СН (доли СНнФВ, СНунФВ и СНсФВ — 53,5, 22,8 и 23,8%, соответственно) [14]. В представленном исследовании высокая доля пациентов с ФВ <50% (76%), для которых доступен широкий спектр медикаментозных препаратов, позволяющих при использовании в комбинации более чем двукратно снизить общую смертность [19], представляет существенную возможность для улучшения прогноза пациентов с СН и увеличения продолжительности жизни на уровне регионов и РФ в целом. В представленном исследовании на старте наблюдения наблюдалась высокая доля пациентов, получавших ББ, иРААС, АМР и иНГТ2 (81,0%, 80,2%, 64,4%, 16,9%, соответственно), превышающая таковые по данным ранее опубликованных отечественных [7][8][20] и зарубежных исследований (для АМР и АРНИ) [13][14]. В исследовании национальной базы данных Дании из 26779 пациентов с СНнФВ терапию ББ, иРААС и АМР получали 80,8%, 76,5% (плюс 2,1% АРНИ) и 30,1% пациентов [13]. В шведском регистре среди всех пациентов с СН частота назначения ББ и иРААС была выше (88,1% и 87,2%), но АМР использовались существенно реже, чем в представленной работе (36,3%) [14].

Рис. 2. Доля пациентов с имплантированными внутрисердечными устройствами во всей группе и в подгруппах в зависимости от ФВ.

Сокращения: ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия, СРТ-Д — сердечная ресинхронизирующая терапия с функцией дефибриллятора.

Кроме того, нами показано, что в динамике после визита 1 отмечалось уменьшение доли пациентов, получающих однои двухкомпонентную терапию, и увеличение доли пациентов, получающих тройную и квадротерапию ХСН. Тем не менее в когорте пациентов с СНнФВ только 24% после визита 1 получали рекомендованную квадротерапию. Действительно, несмотря на существенный прирост терапии иНГТ2 после визита 1, по сравнению с современными данными в региональных центрах СН [6] частота назначения данного класса препаратов в представленном исследовании была низкая. Недостаточное использование современной комбинированной РБМТ СН в реальной клинической практике наблюдается и в других странах [13][14]. Изучение барьеров в назначении оптимальной терапии СН и использование доказанных методов увеличения охвата РБМТ [21], непрерывные образовательные мероприятия могут позволить уменьшить существующий разрыв между научными достижениями и практической деятельностью и быстрее внедрить стратегии с доказанной эффективностью в клиническую практику.

Ограничения исследования. Исследование "ПРИОРИТЕТ-ХСН" специально спланировано c целью получения данных о клинико-демографических характеристиках амбулаторных пациентов с СН в РФ и рутинной терапии и оценке соответствия лечения СНнФВ действующим клиническим рекомендациям. Представленный промежуточный анализ имеет ряд ограничений. Данные, полученные при первичном анализе информации для первых включенных 6500 пациентов, могут отличаться от данных, которые будут получены при анализе всей когорты исследования (20000 пациентов). Действительно, для ряда параметров информация отсутствовала в базе данных на момент выполнения данного анализа.

В исследование включались только пациенты, согласившиеся принять участие в исследовании, что предполагает возможные отличия от генеральной совокупности амбулаторных пациентов с СН в РФ. Выполненный анализ различий пациентов, включенных в шведский регистр, по сравнению с не включенными пациентами с СН из национальной базы данных Швеции, демонстрирует существенные различия в клинико-демографических характеристиках, проводимой терапии и исходах [22].

Также наблюдение у врача предполагает активное посещение медицинской организации, в то время как тяжелые пациенты могут зачастую быть лишены физической возможности активного наблюдения и исключены из потенциальных участников исследования. Тем не менее на этапе инициации центровучастников и индивидуального инструктирования врачей-исследователей подчеркивалась важность последовательного набора всех наблюдающихся пациентов с СН.

Недавнее время набора и большой объем выборки делает представленный промежуточный анализ наиболее полномасштабным и современным исследованием реальной амбулаторной практики ведения СН в РФ и потому ценным с точки зрения валидных данных и предпринимаемых на их основе управленческих решений.

Заключение

Анализ характеристик крупной амбулаторной когорты пациентов с СН демонстрирует относительно молодой возраст, преобладание мужчин, фенотипа СНнФВ и II ФК, частые ассоциации развития заболевания с АГ, ИБС и ФП/ТП, высокую долю пациентов с некардиальными коморбидными состояниями. Выявленная высокая распространенность ХБП требует особого внимания и отдельного анализа. Несмотря на частое использование отдельных классов РБМТ, недостаточное назначение оптимальной квадротерапии и электрофизиологических методов лечения при СНнФВ подчеркивает важность разработки и внедрения стратегий улучшения качества медицинской помощи для улучшения прогноза пациентов.

Благодарности. Авторы благодарят всех врачей-исследователей и пациентов, принимающих участие в исследовании, а также руководителей медицинских организаций за содействие в организации и проведении исследования.

Отношения и деятельность. Исследование проводится при поддержке компании АстраЗенека.

Список литературы

1. Savarese G, Becher PM, Lund LH, et al. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovasc Res. 2023;118(17):3272-87. doi:10.1093/cvr/cvac013.

2. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

3. Соловьева А.Е., Ендубаева Г.В., Авдонина Н.Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность согласно кодам МКБ-10 в электронных медицинских записях Санкт-Петербурга: распространенность, нагрузка на систему здравоохранения, исходы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4621. doi:10.15829/1560-4071-2021-4621.

4. Драпкина О. М., Бойцов С. А., Омельяновский В.В., и др. Социально-экономический ущерб, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, в Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6): 4490. doi:10.15829/1560-4071-2021-4490.

5. Ощепкова Е.В., Лазарева Н.В., Сатлыкова Д.Ф., Терещенко С.Н. Первые результаты Российского регистра хронической сердечной недостаточности. Кардиология. 2015;55(5):22-8. doi:10.18565/cardio.2015.5.22-28.

6. Агеев Ф.Т., Бланкова З.Н., Свирида О.Н. и др. Первые результаты мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в различных регионах Российской Федерации. Часть II. Частота применения основных препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности и динамика количества госпитализаций. Кардиологический вестник. 2023;18(2):29-34. doi:10.17116/Cardiobulletin20231802129.

7. Гиляревский С. Р., Гаврилов Д.В., Гусев А.В. Результаты ретроспективного анализа записей электронных амбулаторных медицинских карт пациентов с хронической сердечной недостаточностью: первый российский опыт. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4502. doi:10.15829/1560-4071-2021-4502.

8. Лопатин Ю.М., Недогода С.В., Архипов М.В. и др. Фармакоэпидемиологический анализ рутинной практики ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации. Часть I.Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4368. doi:10.15829/1560-4071-2021-4368.

9. Ситникова М.Ю., Лясникова Е.А., Юрченко А.В. и др. Результаты российского госпитального регистра хронической сердечной недостаточности в 3 субъектах Российской Федерации. Кардиология. 2015;55(10):5-13. doi:10.18565/cardio.2015.10.5-13.

10. Шляхто Е.В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. doi:10.15829/1560-4071-2023-5456. EDN LKSHVP.

11. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

12. Фомин И.В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что сегодня мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический журнал. 2016;(8):7-13. doi:10.15829/1560-4071-2016-8-7-13.

13. Johansen ND, Vaduganathan M, Zahir D, et al. A Composite Score Summarizing Use and Dosing of Evidence-Based Medical Therapies in Heart Failure: A Nationwide Cohort Study. Circ Heart Fail. 2023;16(2):e009729. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.122.009729.

14. Stolfo D, Lund LH, Benson L, et al. Persistent High Burden of Heart Failure Across the Ejection Fraction Spectrum in a Nationwide Setting. J Am Heart Assoc. 2022;11(22):e026708. doi:10.1161/JAHA.122.026708.

15. Maggioni AP, Anker SD, Dahlström U, et al. Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with European Society of Cardiology guidelines? Evidence from 12,440 patients of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail. 2013;15(10):1173-84. doi:10.1093/eurjhf/hft134.

16. Komanduri S, Jadhao Y, Guduru SS, et al. Prevalence and risk factors of heart failure in the USA: NHANES 2013-2014 epidemiological follow-up study. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2017;7(1):15-20. doi:10.1080/20009666.2016.1264696.

17. Шляхто Е.В., Звартау Н.Э., Виллевальде С.В. и др. Система управления сердечно-сосудистыми рисками: предпосылки к созданию, принципы организации, таргетные группы. Российский кардиологический журнал. 2019;(11):69-82. doi:10.15829/1560-4071-2019-11-69-82.

18. Шляхто Е.В. Классификация сердечной недостаточности: фокус на профилактику. Российский кардиологический журнал. 2023;28(1):5351. doi:10.15829/1560-4071-2023-5351.

19. Tromp J, Ouwerkerk W, van Veldhuisen DJ, et al. A Systematic Review and Network MetaAnalysis of Pharmacological Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2022;10(2):73-84. doi:10.1016/j.jchf.2021.09.004. Erratum in: JACC Heart Fail. 2022;10(4):295-6.

20. Фомин И.В., Поляков Д.С., Вайсберг А.Р. 25 лет реальной клинической практики в лечении хронической сердечной недостаточности в РФ — все ли мы правильно делаем в 2022 году? Медицинский альманах. 2022;(4):27-37.

21. Van Spall HGC, Fonarow GC, Mamas MA. Underutilization of Guideline-Directed Medical Therapy in Heart Failure: Can Digital Health Technologies PROMPT Change? J Am Coll Cardiol. 2022;79(22):2214-8. doi:10.1016/j.jacc.2022.03.351.

22. Lund LH, Carrero JJ, Farahmand B, et al. Association between enrolment in a heart failure quality registry and subsequent mortality-a nationwide cohort study. Eur J Heart Fail. 2017;19(9):1107-16. doi:10.1002/ejhf.762.

Об авторах

Е. В. ШляхтоШляхто Евгений В. — доктор медицинских наук, академик РАН, Генеральный директор

Санкт-Петербург

Ю. Н. Беленков

Россия

Беленков Юрий Н. — доктор медицинских наук, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета

Москва

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов Сергей А. — доктор медицинских наук, академик РАН, Генеральный директор

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде Светлана В. — доктор медицинских наук, профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования управления по реализации федеральных проектов, заведующий кафедрой кардиологии

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич Альберт С. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

М. Г. Глезер

Россия

Глезер Мария Г. — доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

Н. З. Звартау

Россия

Звартау Надежда Э. — кандидат медицинских наук, зам. Генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Ж. Д. Кобалава

Россия

Кобалава Жанна Д. — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Москва

Ю. М. Лопатин

Россия

Лопатин Юрий М. — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО

Волгоград

В. Ю. Мареев

Россия

Мареев Вячеслав Ю. — доктор медицинских наук, профессор, заместитель проректора

Москва

С. Н. Терещенко

Россия

Терещенко Сергей Н. — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. В. Фомин

Россия

Фомин Игорь В. — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики

Нижний Новгород

О. Л. Барбараш

Россия

Барбараш Ольга Л. — доктор медицинских наук, академик РАН, директор

Кемерово

Н. Г. Виноградова

Россия

Виноградова Надежда Г. — кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии и кардиологии

Нижний Новгород

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Дмитрий В. — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

И. В. Жиров

Россия

Жиров Игорь В. — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Елена Д. — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней

Краснодар

Конфликт интересов:

В. А. Невзорова

Россия

Невзорова Вера А. — доктор медицинских наук, профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики

Владивосток

О. М. Рейтблат

Россия

Рейтблат Олег М. — кандидат медицинских наук, начальник Регионального сосудистого центра

Тюмень

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева Анжела Е. — кандидат медицинских наук, заведующий отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения управления по реализации федеральных проектов, доцент кафедры кардиологии

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Евгения А. — руководитель терапевтического направления

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.З., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Зорина Е.А. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer N.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Solovieva A.E., Zorina E.A. Interim analysis of a prospective observational multicenter registry study of patients with chronic heart failure in the Russian Federation "PRIORITET-CHF": initial characteristics and treatment of the first included patients. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(10):5593. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5593. EDN: AMDHTV

JATS XML