Перейти к:

Антропометрические особенности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5538

EDN: GVSHPS

Аннотация

Цель. Оценить антропометрические особенности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта.

Материал и методы. Обследовано 136 спортсменов, мужчины. Квалифицированные спортсмены — 116 чел. (возраст 22,07±4,10 года, спортивный стаж 9,56±3,08 года) разделены на группы: I (n=30) спортивная борьба, дзюдо, II (n=27) лыжные гонки, биатлон, III (n=33) пауэрлифтинг, IV (n=26) волейбол. Контрольная (n=20), подготовка <3 лет. Методы: антропометрия с оценкой длины и массы тела, окружности грудной клетки, площади поверхности тела (S тела), индексов массы тела (ИМТ), Пинье, Эрисмана, кистевой и становой динамометрии; эхокардиография (ЭхоКГ); велоэргометрия с оценкой физической работоспособности (PWC170) и максимального потребления кислорода (МПК). Взаимосвязь признаков оценивали при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Порог значимости p<0,05.

Результаты. Квалифицированные спортсмены по данным ЭхоКГ имели значимые различия морфоструктурных показателей. II группа характеризовалась увеличением объемных размеров левого желудочка (ЛЖ) и выявленными корреляциями ИМТ и S тела с конечно-диастолическим размером (r=0,602), конечно-диастолическим объемом (r=0,591), конечно-систолическим объемом (КСО) (r=0,429), ударным объемом (r=0,597), PWC170 (r=0,550). I и III группы характеризовались увеличением толщины задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП). В I группе отмечены взаимосвязи S тела с ТЗСЛЖ (r=0,413); индекса Пинье с МПК (r=0,623); PWC170 с индексом Эрисмана (r=0,573), силой правой (r=0,610) и левой кисти (r=0,515), мышц спины (r=0,445). III группа отличалась наиболее высокими показателями ИМТ и S тела, при этом выявлены взаимосвязи с ТЗСЛЖ (r=0,426), ТМЖП (r=0,409), массой миокарда ЛЖ (ММЛЖ) (r=0,453), силой мышц спины (r=0,464); индекс Эрисмана коррелировал с индексом ММЛЖ (r=0,359). В IV группе параметры роста, массы тела и S тела взаимосвязаны с ММЛЖ (r=0,731), ТЗСЛЖ (r=0,523), ТМЖП (r=0,399), КСО (r=0,504), конечно-систолическим размером (r=0,467), силой правой кисти (r=0,583).

Заключение. Установленные корреляционным анализом взаимосвязи показали, что антропометрические особенности являются важными составляющими и критериями оценки функционального состояния кардиогемодинамики квалифицированных спортсменов в зависимости от вида спорта, направленности физических нагрузок, продолжительности подготовки, что необходимо учитывать при достижении спортивных результатов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гарганеева Н.П., Таминова И.Ф., Калюжин В.В., Калюжина Е.В., Смирнова И.Н., Сарычева Т.В. Антропометрические особенности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта. Российский кардиологический журнал. 2023;28(11):5538. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5538. EDN: GVSHPS

For citation:

Garganeeva N.P., Taminova I.F., Kalyuzhin V.V., Kalyuzhina E.V., Smirnova I.N., Sarycheva T.V. Anthropometric features and functional state of the cardiovascular system in qualified athletes of various sports. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(11):5538. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5538. EDN: GVSHPS

Система подготовки спортсменов в профессиональном спорте характеризуется возрастанием интенсивности тренировочного процесса, что неизбежно оказывает влияние на формирование антропометрических особенностей спортсменов и регуляторные механизмы, обеспечивающие функциональное состояние органов и систем [1][2]. При воздействии систематических физических нагрузок главным критерием оценки максимальной производительности спортсменов является функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) как важное условие высокой физической работоспособности для достижения спортивных результатов [3][4]. В связи с тем, что уровень физической работоспособности имеет прямую зависимость от параметров физического развития атлетов, антропометрические пока-

затели позволяют установить типы функциональной конституции, характер которых зависит от вида выполняемой нагрузки [5][6]. Антропометрические особенности во многом определяют реакцию организма на физические упражнения, оказывают влияние на развитие выносливости, силы, скорости, ловкости, восстановление после больших физических и психических напряжений тренировочного процесса [7][8]. Антропометрическая оценка является широко применяемой методологией в спорте, т.к. антропометрические характеристики необходимы спортсменам для успешного выступления в элитных видах спорта на выносливость [9][10]. Использование современных технологий в рамках медико-биологического контроля физического развития и функционального состояния атлетов является одной из наиболее актуальных задач подготовки в спорте высших достижений [1][3][11][12].

Изучение антропометрических и функциональных составляющих здоровья квалифицированных спортсменов легло в основу настоящего исследования.

Цель исследования — оценить антропометрические особенности и функциональное состояние ССС у квалифицированных спортсменов разных видов спорта.

Материал и методы

На базе клинического врачебно-физкультурного диспансера проведено комплексное обследование 136 спортсменов. Отбор спортсменов для включения в исследование регламентировался действующими нормативными документами на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Критерии включения. Спортсмены мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие спортивные разряды: кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд и спортивные звания — мастер спорта России международного класса, мастер спорта России. Заключение о допуске к тренировкам и к участию в спортивных соревнованиях по результатам углубленного медицинского обследования. Отсутствие патологии ССС, нарушений ритма сердца высоких градаций, острых и хронических заболеваний других органов и систем. Письменное информированное согласие каждого спортсмена на участие в исследовании. Положительное решение локального этического комитета.

Критерии исключения: женский пол, возраст 35 лет и старше, наличие в анамнезе или впервые выявленная сердечно-сосудистая патология, наличие острых или обострение хронических заболеваний, отказ от участия в исследовании.

Спортсмены были разделены на группы в соответствии с видами спорта и продолжительностью спортивной подготовки. Основные четыре группы представлены квалифицированными спортсменами

мужского пола — 116 чел. (возраст 22,07±4,10 года, спортивный стаж 9,56±3,08 года). Первая группа (I), возраст 23,17±3,9 года — спортивная борьба, дзюдо (n=30), тренировочный процесс направлен на развитие скоростно-силовых качеств. Вторая группа (II), возраст 20,22±3,5 года — лыжные гонки, биатлон (n=27), развивающие выносливость. Третья группа (III), возраст 22,88±4,97 года — пауэрлифтинг (n=33), тренирующие развитие абсолютной силы. Четвертая группа (IV), возраст 21,73±3,05 года — волейбол (n=26), игровой вид, развивающий ловкость, силу, скорость и выносливость. Пятая группа (V) — контрольная (n=20), возраст 17,95±1,5 года, спортивная подготовка <3 лет. Продолжительность спортивной подготовки квалифицированных спортсменов соответствует этапу спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, составив у атлетов I группы — 11,30±2,51 года, II группы — 9,00±3,03 года, III группы — 6,7±1,98 года, IV группы — 11,65±1,77 года.

Распределение спортсменов по видам спорта осуществлялось в зависимости от типа физических нагрузок (динамических и/или статических), их сочетания и интенсивности (низкая, средняя и высокая) [13]. В соответствии с классификацией в работе представлены следующие виды спорта: лыжные гонки, биатлон (высокодинамический и среднестатический тип нагрузки); спортивная борьба, дзюдо (среднеи низкодинамический и высокои среднестатический тип нагрузки); пауэрлифтинг (низкодинамический и высокостатический тип нагрузки); волейбол (среднединамический и низкостатический тип нагрузки). В зависимости от преобладания динамического или статического компонентов и интенсивности нагрузки учитывались гемодинамические изменения при длительных тренировках [14].

Для оценки физического развития спортсменов применялись основные антропометрические параметры: рост (см), вес (масса тела, кг), окружность грудной клетки (ОГК, см) в покое, на вдохе, на выдохе, площадь поверхности тела (S тела, м2), индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), показатель крепости телосложения Пинье (у.е.), индекс Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки, см).

Определение силовых показателей проводилось с помощью кистевого динамометра (кг) для измерения силы мышцы кисти (правой и левой) и станового динамометра (кг) для оценки силы мышц разгибателей спины.

Функциональные методы исследования ССС: эхокардиография (ЭхоКГ), велоэргометрический тест для оценки физической работоспособности (PWC170, кгм/мин) на стресс системе "Cardiosoft" по методу Карпмана В. Л. (1988). Непрямым методом по величине PWC170 рассчитывали максимальное потребление кислорода (МПК, мл/мин/кг). ЭхоКГ проводилась на ультразвуковой системе "Sequoia 512" (Acuson, США) с регистрацией изображения в М и В режимах. Анализировались морфоструктурные показатели левого желудочка (ЛЖ): конечно-диастолический размер (КДР, см), конечносистолический размер (КСР, см), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см), толщина задней стенки (ТЗСЛЖ, см), конечно-диастолический объем (КДО, мл), конечно-систолический объем (КСО, мл), масса миокарда (ММЛЖ, г), индекс массы миокарда (иММЛЖ, г/м2), относительная толщина стенки (ОТС), ударный объем (УО, мл), фракция выброса (ФВ, %), минутный объем кровотока (МОК, л/мин); показатели правого желудочка (ПЖ, см), аорты (АО, см) [15].

Таблица 1

Характеристика антропометрических данных и индексов физического развити

Примечание: результаты представлены в виде (Me [Q1; Q3]).

Сокращения: ИМТ — индекс массы тела, ОГК — окружность грудной клетки, S тела — площадь поверхности тела.

Таблица 2

Силовые показатели по результатам динамометрии

Примечание: результаты представлены в виде (Me [Q1; Q3]).

Исследование проводилось в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом. Каждый спортсмен, участник исследования, подписал информированное согласие с соблюдением добровольности обследования.

Статистический анализ. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета стандартных программ Statistica for Windows (V. 10.0). Проверку выборки на нормальность распределения проводили по критерию КолмогороваСмирнова. Для анализа количественных признаков двух несвязных выборок использовался U-критерий Манна-Уитни. Применялась описательная статистика, где средние выборочные значения представлены в M±SD. Для представления количественных переменных с распределением, отличающимся от нормального, приведены медиана (Ме) и интерквартильный размах [Q1; Q3]. Оценка взаимосвязи количественных и порядковых признаков проводилась при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Во всех процедурах статистического анализа пороговый уровень значимости (p) равен 0,05.

Результаты

В таблице 1 представлена характеристика антропометрических данных и индексов физического развития атлетов. Выявленные различия между квалифицированными спортсменами и контрольной группой показали, что спортсмены, подготовка которых не превышала 3 года, имели более низкие параметры роста (р=0,0100), массы тела (р=0,0002), S тела (р=0,0006), ОГК в покое (р=0,0026).

В группах квалифицированных атлетов обнаружены значимые различия параметров в зависимости от спортивной специализации. Во II группе показатели массы тела, ОГК и S тела были ниже, чем в I, III и в IV группах. Спортсмены IV группы отличалась более высокими параметрами роста, массы тела, S тела.

Соответственно ИМТ спортсмены I, II и VI групп имели нормальную массу тела. Однако у II группы ИМТ был ниже в сравнении с I группой, III группой, IV группой и контролем. Показатель ИМТ у спортсменов III группы соответствовал избыточной массе тела, т.к. тренировочный процесс атлетов направлен на развитие абсолютной силы и мышечной массы. У квалифицированных спортсменов также определялись существенные различия показателей пропорциональности развития грудной клетки и крепости телосложения (табл. 1).

Оценка по индексу Эрисмана показала, что атлеты I и III групп имеют хорошее развитие грудной клетки соответственно индексу 9,0 за счет максимальной мышечной силы в процессе тренировок высокои среднестатической интенсивности и значимо различаются со II и IV группами.

Индекс Эрисмана, равный -2 и -3,0, указывает на узкую грудную клетку у атлетов II и IV групп в результате физических нагрузок высокодинамической интенсивности у лыжников/биатлонистов и среднединамической — у волейболистов.

У спортсменов I и III групп, развивающих скоростно-силовые качества и абсолютную силу, в отличие от II и IV групп, индекс Пинье достигал отрицательных значений, характеризующих крепкое и очень крепкое телосложение в группе единоборств и пауэрлифтинга, не обнаружив различий.

В таблице 2 результаты кистевой и становой динамометрии отражают различия силовых показателей. У квалифицированных спортсменов силовые показатели оказались значимо выше, чем в группе контроля, по данным оценки мышц правой кисти, мышц левой кисти, разгибателей мышц спины.

Среди квалифицированных спортсменов более высокие показатели кистевой и становой динамометрии были характерны для I, III и IV групп в отличии от II группы, развивающей выносливость и соответственно уступающей по силе мышц правой кисти, силе мышц левой кисти, силе мышц спины.

У спортсменов I, III, IV групп высокие силовые показатели обусловлены интенсивностью физической нагрузки, направленной на развитие мышечной силы и скоростно-силовых качеств. Наиболее высокие показатели становой динамометрии в сравнении с другими группами отмечены у спортсменов III группы, характеризующие высокую степень развития мышц кистей и разгибателей спины.

В связи с тем, что антропометрические особенности и силовые показатели являются факторами, влияющими на спортивные результаты, представляется актуальным провести корреляционный анализ данных параметров с показателями функционального состояния ССС.

В ходе анализа были установлены взаимосвязи показателей физического развития, внутрисердечной гемодинамики, уровня физической работоспособности и МПК. В нашей работе показаны отдельные результаты исследования.

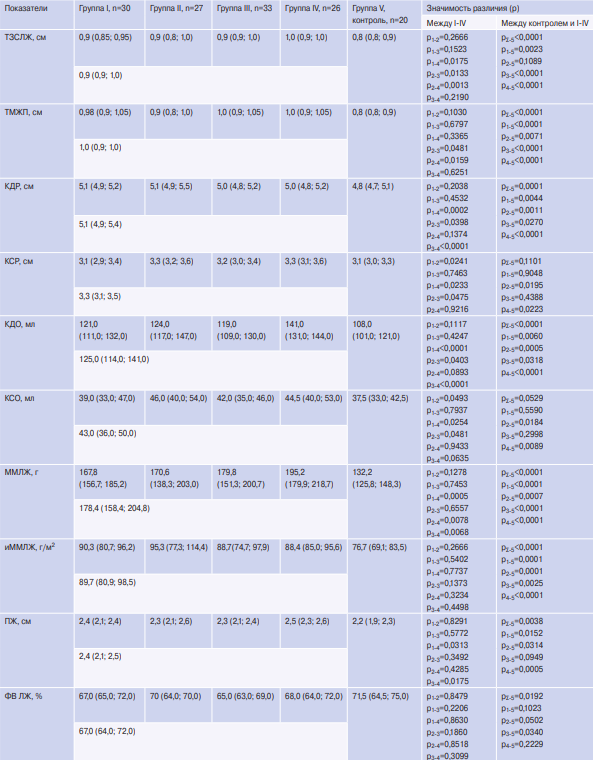

Структурно-функциональная характеристика групп по данным ЭхоКГ представлена в таблице 3. Морфоструктурные показатели указывают на выявленные различия ряда параметров (при сохраненных в пределах диапазона средне нормативных значений) в группах квалифицированных спортсменов, а также в сравнении с группой контроля.

В группах квалифицированных спортсменов не обнаружено нарушений сократительной функции ЛЖ, показатели ФВ не имели значимых различий. Не выявлено различий показателей иММЛЖ между группами, но их значения были выше, чем в группе контроля. Оценка иММЛЖ и индекса ОТС в группах квалифицированных атлетов соответствует нормальной геометрии ЛЖ при значениях иММЛЖ ≤115 г/м2 и ОТС ≤0,42, согласно данным литературы [1][15]. У спортсменов II группы при продолжительных высокодинамических физических нагрузках, развивающих выносливость, в сравнении с атлетами с высокои среднестатическим типом нагрузки, определялись более высокие морфоструктурные параметры, отражающие объемы и размеры ЛЖ: КДР, КСР, КДО, КСО, а также УО.

Спортсмены II группы также отличались высоким уровнем физической работоспособности PWC170 1560,0 кгм/мин (1313,0; 1730,0) (р1-2=0,0090; р2-3<0,0001) и высоким уровнем МПК 68,00 мл/мин кг (63,81; 72,88) (р1-2=0,0001; р2-3=0,0001) за счет высокой эффективной аэробной производительности.

Важными составляющими оценки функционального состояния ССС для спортсменов II группы являются выявленные корреляционным анализом взаимосвязи. Спортсмены характеризовались высоким уровнем корреляций антропометрических показателей: массы тела с ростом (r=0,678), S тела (r=0,861), ОГК (r=0,775), ИМТ (r=0,837); ОГК с индексом Эрисмана (r=0,826), ИМТ (r=0,782), отвечающим критериям конституции представителей лыжного спорта и биатлона.

На соответствие физического развития и состояния кардиогемодинамики спортсменов указывают взаимосвязи антропометрических показателей (ИМТ, ОГК, S тела), показателей объемных размеров ЛЖ, физической работоспособности и МПК. Так, корреляции ИМТ с КДР (r=0,602), КДО (r=0,591), КСО (r=0,429), иММЛЖ (r=0,420), УО (r=0,597); ОГК с КДР (r=0,430), КДО (r=0,428), УО (r=0,498), S тела с КДР (r=0,403), УО (r=0,415), PWC170 (r=0,550).

Подтверждением наиболее высокого уровня функциональных резервов гемодинамики у спортсменов II группы являются корреляционные связи УО с КДР (r=0,771), КДО (r=0,750), иММЛЖ (r=0,588), ПЖ (r=0,641); КДО с ПЖ (r=0,574), КСО (r=0,782), иММЛЖ (r=0,830), УО (r=0,750); PWC170 с МПК (r=0,746), ФВ (r=0,447), ОТС (r=0,381).

Отмечены корреляции спортивного стажа с КДР (r=0,520), КДО (r=0,497), КСО (r=0,494), КСР (r=0,422), уровнем УО (r=0,452), массой тела (r=0,546), ИМТ (r=0,472).

Таблица 3

Морфоструктурная характеристика спортсменов по данным ЭхоКГ

Примечание: результаты представлены в виде (Me [Q1; Q3]).

Сокращения: иММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка, КДО — конечно-диастолический объем, КДР — конечно-диастолический размер, КСО — конечно-систолический объем, КСР — конечно-систолический размер, ЛЖ — левый желудочек, ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка, ПЖ — правый желудочек, ОТС — относительная толщина стенки, ТЗСЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка, ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки, УО — ударный объем, ФВ — фракция выброса.

У спортсменов I и III групп со среднеи высокостатической и среднеи низкодинамической интенсивностью нагрузок, тренировочный процесс которых направлен на развитие абсолютной силы и скорости и скоростной силы, морфоструктурные изменения характеризовались увеличением толщины стенок без увеличения размеров полости ЛЖ, и также различались с группой контроля (табл. 3).

Спортсмены I группы имели более высокие уровни PWC170 1352,5 (1100,0; 1520,0) кгм/мин и МПК 53,55 (47,56; 58,89) мл/мин/кг в сравнении с III группой, где аналогичные показатели были наиболее низкими, соответственно, PWC170 1120,0 кгм/мин (976,0; 1252,0) (р1-3=0,0035),

МПК 42,04 мл/мин/кг (38,76; 48,47) (р1-3<0,0001), что обусловлено у борцов наличием динамического компонента физической нагрузки средней интенсивности, направленного на развитие общей выносливости, но уступали лыжникам/биатлонистам II группы (р1-2=0,0090; р1-2=0,0001). Тогда как высокая интенсивность статического компонента способствует у борцов развитию скоростно-силовых качеств, крепкого телосложения, высоким силовым показателям мышц кистей и спины и хорошему развитию грудной клетки.

Антропометрические особенности конституции группы единоборств подтверждаются выявленными взаимосвязями: ИМТ с ОГК (r=0,844), массой тела (r=0,859), силой мышц спины (r=0,654), силой правой кисти (r=0,621), силой левой кисти (r=0,422), индексом Эрисмана (r=0,771). Наличие отрицательных корреляций показателя МПК с ростом (r=-0,633), массой тела (r=-0,801), ИМТ (r=-0,697) объясняется весовыми категориями борцов.

Направленность физической нагрузки у атлетов I группы определила следующие корреляционные взаимосвязи антропометрических показателей и функциональных параметров: S тела с УО (r=0,400), ТЗСЛЖ (r=0,413), ММЛЖ (r=0,476), КДО (r=0,433), КДР (r=0,411). Индекс Пинье коррелировал с МПК (r=0,623); PWC170 с индексом Эрисмана (r=0,573), силой правой кисти (r=0,610) и левой кисти (r=0,515), силой мышц спины (r=0,445).

У спортсменов III группы с высокой интенсивностью статических и низкой интенсивностью динамических нагрузок морфоструктурные характеристики отличались увеличением показателей ТЗСЛЖ и ТМЖП в сравнении со II группой динамического вида спорта (табл. 3).

При этом, как было указано выше, у атлетов группы пауэрлифтинга отмечены наиболее низкие показатели физической работоспособности PWC170, уровня МПК и уровня УО относительно других групп с высокои среднединамическим типом нагрузки. Значимое снижение PWC170 (р1-3=0,0035; р2-3<0,0001; р3-4=0,0001), МПК (р1-3<0,0001; р2-3=0,0001; р3-4=0,0001) и УО (р2-3=0,0145; р3-4=0,0001) объясняется тем, что мышечная деятельность спортсменов III группы обеспечивается анаэробным механизмом энергообеспечения и направлена преимущественно на развитие абсолютной силы и скорости с минимальной потребностью в развитии выносливости. Для группы пауэрлифтинга характерными физическими особенностями являются очень крепкое телосложение, высокие показатели кистевой динамометрии и особенно высокий уровень становой динамометрии, развитая грудная клетка, избыточная масса тела, большая S тела, отражающими высокие корреляции отличительных для спортивной конституции III группы антропометрических и функциональных признаков.

С учетом их антропометрических характеристик выявлены взаимосвязи показателей: S тела с ТЗСЛЖ (r=0,426), ТМЖП, (r=0,409), ММЛЖ (r=0,453); ИМТ с массой тела (r=0,884), ОГК (r=0,756), силой правой кисти (r=0,380) и левой кисти (r=0,390), силой мышц спины (r=0,464), индексом Эрисмана (r=0,722), УО (r=0,363), индексом Пинье (r=-0,939). Индекс Эрисмана коррелировал с иММЛЖ (r=0,359), ОГК (r=0,904), индексом Пинье (r=-0,868).

В связи с особенностями кардиогемодинамики у атлетов III группы отмечен высокий уровень корреляций иММЛЖ с ТЗСЛЖ (r=0,760), ТМЖП (r=0,788); ОТС с ТЗСЛЖ (r=0,717), ТМЖП (r=0,547).

Спортивный стаж коррелировал с иММЛЖ (r=0,355).

Спортсменов IV группы характеризуют не только наиболее высокие параметры роста, массы тела, S тела, силовые показатели кистевой динамометрии, соответствующие особенностям конституции и специфике спортивной деятельности, но и более высокие показатели ММЛЖ, ТЗСЛЖ, КДО, КДР (табл. 3). Обусловленные среднединамическим и низкостатическим типом нагрузки и физическими особенностями у волейболистов, в сравнении с I и III группами, обнаружены высокие уровни PWC170 1502,0 (1300,0; 1808,0) кгм/мин (р1-4=0,0150; р3-4=0,0001), МПК 50,30 (48,90; 54,00) (р3-4=0,0001), УО 91,5 (83,0; 101,0) мл (р1-4=0,0044; р3-4=0,0001).

Особенности кардиогемодинамики атлетов IV группы соответствовали выявленным корреляциям показателей УО с ФВ (r=0,569), МПК (r=0,432); иММЛЖ с ТЗСЛЖ (r=0,645), ТМЖП (r=0,590), ОТС (r=0,509); PWC170 с МПК (r=0,742).

На наличие взаимосвязи антропометрических и морфоструктурных параметров указывают установленные корреляционным анализом взаимосвязи: S тела с ТЗСЛЖ (r=0,523), ММЛЖ (r=0,731), КДР (r=0,416), КСО (r=0,504), КСР (r=0,467), ростом (r=0,778), массой тела (r=0,911), силой правой кисти (r=0,451); роста с ММЛЖ (r=0,488); массы тела с ТЗСЛЖ (r=0,400), ТМЖП (r=0,399), ММЛЖ (r=0,705), силой правой кисти (r=0,583) и левой кисти (r=0,494). Выявлены корреляции спортивного стажа с КСР (r=0,447) и PWC170 (r=0,426).

Результаты исследования с использованием антропометрических и структурно-функциональных показателей ССС свидетельствуют об установлении взаимосвязей между особенностями физического развития спортсменов, морфоструктурными параметрами кардиогемодинамики и спецификой их спортивной деятельности в зависимости от типа и интенсивности и направленности физических нагрузок, продолжительности подготовки.

Обсуждение

Мониторинг состояния здоровья, физического и функционального состояния организма спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности имеет важное значение в оценке степени готовности спортсменов к соревнованиям и прогноза спортивных результатов.

Исследование показало, что молодые квалифицированные спортсмены различаются по своим физическим характеристикам в зависимости от продолжительности спортивной подготовки, соответствующей этапу спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, направленности тренировочного процесса и спортивной специализации, что подтверждается сопоставлением антропометрических и силовых показателей каждой группы атлетов.

У спортсменов с преобладанием динамических высокой интенсивности аэробных физических нагрузок, тренирующихся на общую выносливость, антропометрические особенности соответствуют конституции представителей лыжного спорта и биатлона. Спортсмены имеют нормальный ИМТ и соответствующие параметры массы тела, роста, ОГК, которые наряду с силовыми показателями, показателем крепости телосложения Пинье и пропорциональности развития грудной клетки Эрисмана, имели значимые различия по сравнению с аналогичными параметрами у атлетов с высокостатическим и низкоили среднединамическим типом нагрузки.

В группах пауэрлифтинга и единоборств физические особенности атлетов с оценкой индексов Пинье и Эрисмана, силовых показателей кистевой и становой динамометрии, ИМТ отражают особенности тренировочной деятельности, направленной на развитие скоростной и силовой выносливости и абсолютной силы. Именно у спортсменов III группы, отличающихся очень крепким телосложением, развитой грудной клеткой, высокой степенью развития мышц кистей и разгибателей спины, определялась избыточная масса тела за счет мышечной массы. По данным работ, высокая интенсивность статических физических нагрузок, развивающих абсолютную силу, способствует увеличению мышечной массы тела и крепости телосложения, что существенно влияет на спортивный результат [1][5][6][7].

Результаты корреляционного анализа параметров физического развития показали, что каждая группа квалифицированных спортсменов имеет характерные антропометрические особенности, свойственные и отвечающие требованиям физической подготовки атлетов, специализирующихся в определенном виде спорта, и являющихся критериям отбора [14].

В процессе многолетних тренировочно-соревновательных циклов особенности конституции спортсменов являются факторами, влияющими на развитие выносливости, силы, скорости, ловкости спортсменов. Различия в физических характеристиках, как указывают авторы, необходимо использовать в тренерской работе для оценки тренированности спортсменов и их отбора, что может улучшить результаты в различных видах спорта и соревнований [5][8-11].

В связи с этим обнаруженные значимые различия особенностей физического развития и функционального состояния ССС квалифицированных спортсменов, представляющих разные виды спорта, явились основанием для проведения корреляционного анализа взаимосвязей показателей кардиогемодинамики и антропометрических параметров каждой группы атлетов в зависимости от направленности тренировочного процесса.

В результате анализа были установлены корреляционные связи характерных признаков, соответствующих особенностям конституции спортсменов и специфике их спортивной деятельности, с обнаруженными отличительными показателями внутрисердечной гемодинамики, физической работоспособности и МПК. Наиболее высокий уровень физической работоспособности и функциональных резервов гемодинамики как показателей эффективности аэробных процессов ССС наблюдался у представителей лыжного спорта и биатлона, развивающих выносливость, морфоструктурные параметры которых характеризовались увеличением размеров и объемов ЛЖ (КДР, КДО, КСО), УО, PWC170 и МПК, коррелирующих с соответствующими антропометрическими параметрами роста, массы тела, ИМТ, S тела, ОГК.

У атлетов скоростно-силовых и силовых качеств (спортивная борьба, дзюдо, пауэрлифтинг), характеризующихся крепким телосложение, развитой грудной клеткой, наиболее высокими силовыми показателями, массой тела, ССС работает в энергетически более напряженном режиме статических нагрузок и недостаточности динамических. Сопровождаясь более низкими показателями аэробной производительности, изменения морфоструктурных параметров в группе пауэрлифтинга за счет увеличения толщины стенок ЛЖ (ТЗСЛЖ, ТМЖП) были взаимосвязаны с высокими значениями ИМТ и S тела, индексом Эрисмана, индексом Пинье, силовыми показателями кистевой и становой динамометрии. Отмечен высокий уровень корреляций иММЛЖ и ОТС с ТЗСЛЖ и ТМЖП,

У спортсменов игрового вида спорта (волейбол) с преобладанием среднединамических нагрузок, корреляционные взаимосвязи обусловлены более высокими показателями кардиогемодинамики, морфоструктурными параметрами ММЛЖ и антропометрическими особенностями, соответствующими их спортивной специализации и конституции — высоким ростом, массой тела, S тела, силой мышц кисти. Следует отметить, что по данным ряда авторов, определение методом динамометрии силовых показателей позволяет оценить специализацию, квалификацию и степень тренированности у спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами [5].

В нашем исследовании более высокие показатели кистевой и становой динамометрии были характерны для атлетов, занимающихся борьбой, пауэрлифтингом и волейболом, тренировочная деятельность и интенсивность физической нагрузки которых, направлена на развитие абсолютных значений мышечной силы, скорости и специфических игровых качеств, необходимых для достижения спортивных результатов.

В группах I, III, IV, в отличии от спортсменов II группы с высокодинамической направленностью тренировок, развивающих общую выносливость, во всех установленных корреляционным анализом значимых факторах для оценки выявленных взаимосвязей, были отмечены силовые показатели кистевой и становой динамометрии, характеризующие высокую степень развития мышц кистей и разгибателей спины соответственно спортивной специализации атлетов и продолжительности их подготовки.

Заключение

Изучение антропометрических особенностей и функционального состояния ССС у представителей разных видов спорта в зависимости от направленности тренировочного процесса и продолжительности спортивной подготовки — 9,56±3,08 года на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства позволило нам установить для каждой группы квалифицированных спортсменов характерные конституциональные признаки, явившиеся критериями оценки развития их физических качеств, взаимосвязанных с изменениями кардиогемодинамики.

Антропометрические особенности, характеризующиеся показателями роста, массы тела, ОГК, S тела, ИМТ, индексов крепости телосложения Пинье и пропорциональности развития грудной клетки Эрисмана, силовыми показателями кистевой и становой динамометрии, следует рассматривать важными составляющими оценки функционального состояния ССС спортсменов.

У спортсменов, занимающихся лыжными гонками и биатлоном, с высокодинамической интенсивностью физических нагрузок, развивающих общую выносливость, антропометрические особенности характеризовались нормальным ИМТ, но более низкими значениями ИМТ, массы тела, ОГК, силовых показателей, по сравнению с атлетами групп единоборств, пауэрлифтинга, волейбола, что отражает специфику их спортивной деятельности. Морфоструктурные изменения и кардиогемодинамики характеризовались увеличением показателей объемных размеров ЛЖ (КДР, КСО, КДО), высоким уровнем УО, физической работоспособности и МПК.

Антропометрические характеристики у спортсменов, представляющих группы единоборств и пауэрлифтинга, при среднеи низкодинамических и высокоинтенсивных статических нагрузках, тренирующих развитие скоростно-силовых качеств и абсолютной мышечной силы, отличались крепким телосложением, высокими показателями кистевой и становой динамометрии, развитой грудной клеткой, S тела, мышечной массой тела. Наиболее высокие показатели становой динамометрии отмечены у спортсменов III группы, характеризующие высокую степень развития мышц разгибателей спины. Морфоструктурные показатели ССС указывали на увеличение толщины стенок ЛЖ (ТЗСЛЖ, ТМЖП), а также снижение показателей УО, PWC170 и ИМК, при этом наиболее низкие показатели кардиогемодинамики наблюдались в группе пауэрлифтинга.

Антропометрические особенности волейболистов со среднединамическим и низкостатическим типом физической нагрузки, направленной на развитие скоростной и силовой выносливости, обусловлены наиболее высокими параметрами роста, массы тела, S тела, высокими показателями кистевой динамометрии. Морфоструктурные характеристики отражают увеличение показателей толщины стенок и ММЛЖ, более высокие, чем в I и III группах, показатели УО, PWC170, МПК.

Установленные корреляционным анализом взаимосвязи характерных антропометрических показателей и значимых для каждой группы квалифицированных спортсменов отличительных морфоструктурных параметров кардиогемодинамики, уровня физической работоспособности и МПК, определяются видом спорта, направленностью, типом и интенсивностью тренировочного процесса, продолжительностью подготовки.

Предъявляя высокие требования к физическому развитию и состоянию ССС атлетов, соответствующие их спортивной специализации, необходим динамический контроль антропометрических параметров и показателей кардиогемодинамики, обеспечивающих возможность оценки уровня физической подготовленности в регулировании тренировочного процесса и прогнозировании спортивных результатов, что отвечает задачам медико-биологического сопровождения и подготовки молодых квалифицированных спортсменов.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Гаврилова Е.А. Сердце спортсмена. Актуальные проблемы спортивной кардиологии. М.: Спорт, 2022 р. 432. ISBN: 978-5-907225-99-2.

2. Брынцева Е.В. Ремоделирование миокарда левого желудочка у спортсменов игровых видов спорта. Спортивная медицина: наука и практика. 2022;12(1):11-5. doi:10.47529/2223-2524.2022.1.11.

3. Васюк Ю.А., Несветов В.В., Ющук Е.Н. и др. Клинические возможности и ограничения в применении современных технологий в эхокардиографии. Кардиология. 2019;59(7):68-75. doi:10.18087/cardio.2019.7.2651.

4. Смирнова А.Д., Новицкий А.В., Шмойлова А.С. и др. Риск внезапной сердечной смерти у занимающихся силовыми нагрузками. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S4):4394. doi:10.15829/1560-4071-2021-4394.

5. Харламов Е.В., Попова Н.М., Жучкова И.Н. и др. Антропометрические и функциональные показатели спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами в греко-римском стиле. Спортивная медицина: наука и практика. 2019;9(1):28-32. doi:10.17238/ISSN2223-2524.2019.1.28.

6. Мирошников А.Б., Смоленский А.В., Беличенко О.И. Антропометри ческие индексы у спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертонией. Вестник новых медицинских технологий. 2017;24(3):167-70. doi:10.12737/article_59c4aa492da989.04741391.

7. Раджабкадиев Р.М., Выборная К.В., Мартинчик А.Н. и др. Антропометрические параметры и компонентный состав тела спортсменов неигровых видов спорта. Спортивная медицина: наука и практика. 2019;9(2):46-54. doi:10.17238/ISSN2223-2524.2019.2.46.

8. Sánchez-Muñoz C, Muros JJ, Belmonte OL, et al. Anthropometric characteristics, body composition and somatotype of elite male young runners. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(2):674. doi:10.3390/ijerph17020674.

9. Muros JJ, Mateo-March M, Zabala M, et al. Anthropometric differences between worldclass professional track cyclists based on specialty (endurance vs. sprint). J Sports Med Phys Fitness. 2022;62(11):1481-8. doi:10.23736/S0022-4707.22.13280-9.

10. Sitko S, Cirer-Sastre R, Garatachea N, et al. Anthropometric characteristics of road cyclists of different performance levels. Applied Sciences. 2023;13(1):224. doi:10.3390/app13010224.

11. Матвеев С.В., Успенский А.К., Успенская Ю.К., Дидур М.Д. Антропометрические критерии, соматотип и функциональная подготовленность баскетболистов на различных этапах спортивной подготовки. Спортивная медицина: наука и практика. 2020;10(1):5-12. doi:10.17238/ISSN2223-2524.2020.1.5.

12. Гарганеева Н.П., Таминова И.Ф., Калюжин В.В. и др. Прогностические факторы, определяющие изменения сердечно-сосудистой системы в зависимости от типа и интенсивности физических нагрузок у квалифицированных спортсменов. Российский кардиологический журнал. 2021;26(10):4647. doi:10.15829/1560-4071-2021-4647.

13. Mitchell JH, Haskell W, Snell P, Van Camp SP. Task Force 8: Classification of Sports. J Am Coll Cardiol. 2005;45(8):1364-67. doi:10.1016/j.jacc.2005.02.015.

14. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al., от имени рабочей группы ESC. Рекомендации ESC по спортивной кардиологии и физическим тренировкам у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4488. doi:10.15829/1560-4071-2021-4488.

15. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16(3):233-71. doi:10.1093/ehjci/jev014.

Об авторах

Н. П. ГарганееваРоссия

Гарганеева Наталья Петровна — доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии

Томск

SPIN-код 5449-1169

И. Ф. Таминова

Россия

Таминова Ирина Фанилевна — соискатель кафедры госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины; зав. филиалом, врач по спортивной медицине высшей квалификационной категории

Томск, Нижневартовск

SPIN-код 7443-7049

Конфликт интересов:

В. В. Калюжин

Россия

Калюжин Вадим Витальевич — доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины

Томск

SPIN-код: 2185-6679

Е. В. Калюжина

Россия

Калюжина Елена Викторовна — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины

Томск

SPIN-код: 9200-3006

И. Н. Смирнова

Россия

Смирнова Ирина Николаевна — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины; руководитель терапевтического отделения

Томск, Москва

SPIN-код 1873-9302

Т. В. Сарычева

Россия

Сарычева Т. В. — доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры и здоровья, исполняющий обязанности директора Института интегративного здравоохранени

Томск

SPIN-код 3553-0058

Дополнительные файлы

Что уже известно о предмете исследования?

- Антропометрия является методом, широко используемом в спорте для оценки физических

характеристик и отбора спортсменов, что может улучшить их спортивные результаты.

Что нового?

- Показано, что антропометрические особенности являются важными составляющими и критериями оценки функционального состояния

сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов. - Установленные корреляционным анализом взаимосвязи характерных антропометрических

параметров и показателей кардиогемодинамики определяются видом спорта, продолжительностью подготовки и направленностью тренировочного процесса.

Возможный вклад в клиническую практику

- Необходим динамический контроль антропометрических данных и показателей кардиогемодинамики в процессе подготовки квалифицированных спортсменов и в прогнозировании спортивных результатов.

Рецензия

Для цитирования:

Гарганеева Н.П., Таминова И.Ф., Калюжин В.В., Калюжина Е.В., Смирнова И.Н., Сарычева Т.В. Антропометрические особенности и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов разных видов спорта. Российский кардиологический журнал. 2023;28(11):5538. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5538. EDN: GVSHPS

For citation:

Garganeeva N.P., Taminova I.F., Kalyuzhin V.V., Kalyuzhina E.V., Smirnova I.N., Sarycheva T.V. Anthropometric features and functional state of the cardiovascular system in qualified athletes of various sports. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(11):5538. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5538. EDN: GVSHPS

JATS XML