Перейти к:

Роль радионуклидной оценки глобальной и регионарной механической диссинхронии сердца в оценке прогноза сердечной ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5497

EDN: MJJCCA

Аннотация

Цель. Определить прогностическую значимость регионарной механической диссинхронии (МД) сердца, оцененной методом радионуклидной равновесной томовентрикулографии (РТВГ) у пациентов-кандидатов на сердечную ресинхронизирующую терапию (СРТ).

Материал и методы. В исследование было включено 65 пациентов с показаниями для проведения СРТ, согласно современным рекомендациям. Перед СРТ всем пациентам была выполнена РТВГ для оценки контрактильной функции и МД сердца. По данным фазового анализа оценивали показатели глобальной и регионарной МД сердца: стандартное отклонение фазовой гистограммы (PSD), ширина фазовой гистограммы (HBW), энтропия, а также оценивали межжелудочковую диссинхронию. Регионарная оценка включала в себя оценку фазовых гистограмм, полученных при анализе сокращения отдельных стенок: передней, боковой, задней стенки левого желудочка (ЛЖ), свободной стенки правого желудочка (ПЖ) и межжелудочковой перегородки. Для оценки эффективности лечения через 6 мес. после СРТ всем пациентам была проведена эхокардиография, на основании которой пациентов подразделяли на группы респондеров и нереспондеров.

Результаты. По данным РТВГ, между группами респондеров и нереспондеров были выявлены статистически значимые различия исходных регионарных показателей МД: у респондеров значения МД свободной стенки ПЖ (PSD: 39 (28-67) vs 28 (20-50) град, p=0,03) и передней стенки ЛЖ (PSD: 28,5 (16-40) vs 14 (11-24) град, p=0,0005) были выше, а боковой стенки ЛЖ — ниже (PSD: 10 (7-14) vs 15 (9-26) град, p=0,007), чем у нереспондеров. По данным многофакторного логистического регрессионного анализа, включающего клинико-демографические и сцинтиграфические данные, было установлено, что независимыми предикторами положительного ответа на СРТ являются: ишемическая этиология хронической сердечной недостаточности, HBW ЛЖ, PSD свободной стенки ПЖ, PSD передней стенки, HBW боковой стенки ЛЖ (p<0,001). Чувствительность и специфичность полученной модели составили 93% и 91%, соответственно.

Заключение. Регионарные сцинтиграфические индексы МД повышают прогностическую ценность РТВГ у кандидатов на СРТ. Наиболее информативными в этом плане являются PSD свободной стенки ПЖ и передней стенки ЛЖ, а также HBW боковой стенки ЛЖ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мишкина А.И., Атабеков Т.А., Шипулин В.В., Баталов Р.Е., Сазонова С.И., Попов С.В., Завадовский К.В. Роль радионуклидной оценки глобальной и регионарной механической диссинхронии сердца в оценке прогноза сердечной ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2023;28(8):5497. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5497. EDN: MJJCCA

For citation:

Mishkina A.I., Atabekov T.A., Shipulin V.V., Batalov R.E., Sazonova S.I., Popov S.V., Zavadovsky K.V. Role of radionuclide assessment of global and regional mechanical dyssynchrony of the heart in prognosis of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(8):5497. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5497. EDN: MJJCCA

Несмотря на успехи в лечении, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается значимой проблемой здравоохранения. Прогноз у данной категории больных неблагоприятный и сопряжен с высоким уровнем смертности и частыми госпитализациями [1]. Одним из эффективных способов коррекции ХСН в сочетании низкой фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) и блокадой левой ножки пучка Гиса является сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) [2]. На сегодняшний день разработаны критерии для отбора больных с ХСН на СРТ, использование которых, однако, позволяет достичь улучшения сократимости ЛЖ и клинического состояния лишь в 60% случаев [3]. В связи с этим актуален поиск новых дополнительных предикторов эффективности данного вида интервенционного вмешательства.

Как известно, серьезный вклад в прогрессирование ХСН вносит механическая диссинхрония (МД), которая характеризуется временной неоднородностью активации и сократимости различных отделов сердца [4].

Результаты работ, направленных на изучение прогностической значимости МД, оцененной радионуклидными методами у кандидатов на СРТ, являются противоречивыми [5][6]. Кроме того, в этих исследованиях была определена лишь глобальная диссинхрония ЛЖ, без учета особенностей регионарной сократимости.

Мы предположили, что более детальный регионарный анализ сократимости миокарда позволит с большей точностью прогнозировать эффективность СРТ и улучшить отбор пациентов на данный вид лечения.

Целью представленного исследования явилось определение прогностической значимости регионарной МД, оцененной методом радионуклидной равновесной томовентрикулографии (РТВГ), у пациентов-кандидатов на СРТ.

Материал и методы

В исследование включены 89 пациентов (средний возраст 57±8 лет; 60 мужчин (67%) и 29 женщин (33%)), которые имели показания к проведению СРТ согласно современным рекомендациям [3], в частности, ХСН II и III ФК (NYHA), расширенный комплекс QRS >150 мс, ФВ ЛЖ ≤35% и блокада левой ножки пучка Гиса на фоне оптимальной медикаментозной терапии.

Перед СРТ всем пациентам выполняли трансторакальную эхокардиографию (ТТЭхоКГ), РТВГ для оценки объемов и сократимости обоих желудочков сердца.

Кардиоресинхронизирующее устройство с функцией дефибрилляции имплантировали по стандартной методике для бивентрикулярной электрокардиостимуляции. Программирование осуществляли в соответствии с международными стандартами [7]. Через 6 мес. всем больным повторно проводили ТТЭхоКГ. Первичной конечной точкой исследования являлось снижение по данным ТТЭхоКГ конечно-систолического объема ЛЖ на ≥15% и/или увеличение ФВ ЛЖ на ≥5% (положительный ответ на СРТ — СРТ-респондеры) от исходного. Вторичной конечной точкой являлось наступление неблагоприятного сердечно-сосудистого события: развитие больших сердечно-сосудистых событий (MACE), смерть по причине сердечно-сосудистой патологии, госпитализация в связи с декомпенсацией сердечной недостаточности.

По данным ТТЭхоКГ пациенты были отнесены к СРТ-респондерам, либо к СРТ-нереспондерам, и при помощи статистического анализа определена прогностическая значимость регионарной МД, оцененной методом РТВГ.

Исследование было одобрено комитетом по биомедицинской этике НИИ кардиологии Томского НИМЦ (протокол № 163 от 08.11.2017) и проведено в соответствии с этическими нормами, изложенными в Хельсинкской декларации с пересмотром 2008г. Все пациенты дали согласие на участие в исследовании.

РТВГ выполняли на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе Discovery NM/CT 570c (GE Healthcare, Израиль), оснащенном полупроводниковыми кадмий-цинк-теллуровыми детекторами. Изображения были получены в томографическом режиме с использованием низкоэнергетического мульти-пинхол коллиматора в 19 проекциях в матрицу 32×32 пикселей. Центр энергетического окна был установлен на фотопик 99mTc — 140 кЭв; ширина энергетического окна была симметрична и составила 20%.

Для выполнения РТВГ метку эритроцитов производили in vivo согласно стандартному протоколу [8]: через 15 мин после внутривенного введения 2 мл раствора пирофосфата вводили 99mTc-пертехнетат в дозировке 555-925 МБк. Через 10 мин проводили регистрацию данных в ЭКГ-синхронизированном режиме (16 кадров на сердечный цикл), продолжительность которой составляла 10 мин. По данным полученных томосцинтиграмм вычисляли следующие характеристики объема и сократимости желудочков сердца: конечно-диастолический объем и конечно-систолический объем, ФВ. По данным фазового анализа сокращений миокарда обоих желудочков вычисляли глобальные и регионарные значения МД: стандартное отклонение фазовой гистограммы (phase standard deviation — PSD), ширина фазовой гистограммы (phase histogram bandwidth — HBW), энтропия. Межжелудочковую диссинхронию рассчитывали как модуль разницы между пиками фазовых гистограмм ЛЖ и правого желудочка (ПЖ). Регионарная оценка включала в себя анализ фазовых гистограмм, полученных при анализе сокращения отдельных стенок: передней, боковой, задней стенки ЛЖ, свободной стенки ПЖ и межжелудочковой перегородки.

Статистическую обработку результатов проводили в программном пакете STATISTICA v10 и MedCalc 12.1.14.0. Количественные признаки представлены как медиана и квартили Me (Q25; Q75). Достоверность различий в группах оценивали при помощи непараметрического теста Манна-Уитни. Для определения диагностической эффективности исследуемых методик использовали ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic Analysis). Для построения модели прогнозирования ответа на СРТ использовали однофакторный и многофакторный логистический регрессионный анализ: рассчитывали отношения шансов и доверительный интервал. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты

По результатам наблюдения в течение 6 мес., среди лиц, изначально включенных в исследование, смертей и повторных госпитализаций по причине прогрессирования ХСН не было. Однако 24 больных отказались от повторного эхокардиографического обследования. В связи с этим были проанализированы данные 65 пациентов, клиническая характеристика которых представлена в таблице 1. Через 6 мес. после СРТ 39 пациентов (60%) были определены как респондеры, 26 пациентов (40%) — как нереспондеры. Группы респондеров и нереспондеров статистически значимо не различались по исходным клинико-демографическим показателям, за исключением этиологии ХСН — в группе респондеров преобладала ХСН неишемического генеза.

Между группами респондеров и нереспондеров были выявлены статистически значимые различия исходных глобальных и регионарных показателей МД (табл. 2). В частности, у респондеров отмечались более низкие глобальные сцинтиграфические индексы внутрижелудочковой диссинхронии ЛЖ, но более высокие показатели межжелудочковой диссинхронии, по сравнению с нереспондерами. Исходные регионарные сцинтиграфические показатели также различались: у респондеров диссинхрония свободной стенки ПЖ и передней стенки ЛЖ была выше, а сцинтиграфические индексы МД боковой стенки ЛЖ были ниже, чем у нереспондеров. Отличий по показателям МД межжелудочковой перегородки и нижней стенки между группами выявлено не было.

Результаты однофакторного регрессионного анализа представлены в таблице 3. По данным многофакторного логистического регрессионного анализа, включающего клинико-демографические и сцинтиграфические данные, было установлено, что независимыми предикторами положительного ответа на СРТ являются: ишемическая этиология ХСН, HBW ЛЖ, PSD свободной стенки ПЖ, PSD передней стенки, HBW боковой стенки ЛЖ (табл. 3).

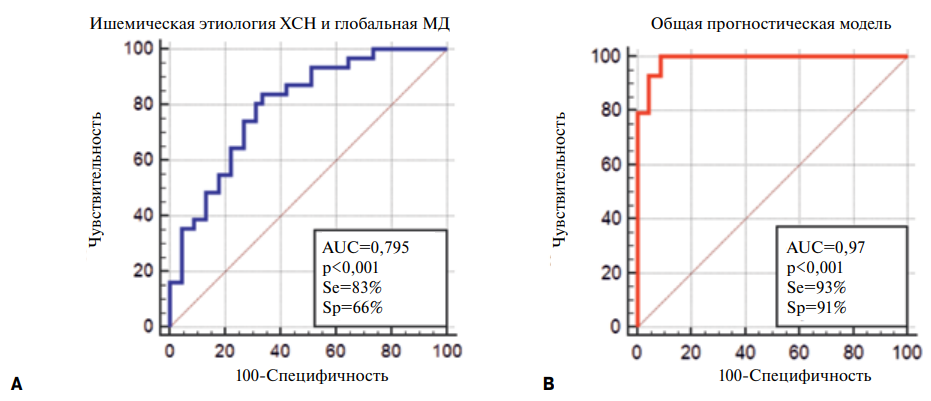

По данным многофакторного регрессионного анализа были получены две прогностические модели, включающие индексы, показавшие статистическую значимость при проведении однофакторного логистического регрессионного анализа. Первая модель включала ишемическую этиологию ХСН и глобальную МД ЛЖ, оцененную по данным РТВГ (HBW ЛЖ и межжелудочковая диссинхрония). Для построения второй модели к этим данным были добавлены индексы регионарной МД ЛЖ — PSD свободной стенки ПЖ, PSD передней стенки ЛЖ, HBW боковой стенки ЛЖ. Для оценки информативности полученных моделей был проведен ROC-анализ (рис. 1).

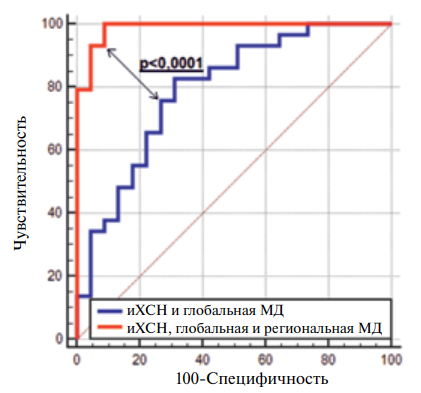

Площадь под ROC-кривой (AUC) первой прогностической модели, составила 0,972, что статистически значимо превышало AUC=0,795 второй прогностической модели (разница в площади под кривой =0,177, p<0,0001), с чувствительностью 93% и специфичностью 91% (рис. 2).

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

|

Характеристики |

Вся группа (n=65) |

Респондеры (n=39) |

Нереспондеры (n=26) |

p |

|

Возраст, лет |

59±11 |

56±11 |

59±11 |

0,11 |

|

Мужской пол, n (%) |

43 (66%) |

26 (67%) |

17 (65%) |

0,96 |

|

ФК ХСН (NYHA), n (%) |

II — 18 (31%) III — 40 (69%) |

II — 10 (38%) III — 16 (62%) |

II — 9 (28%) III — 23 (72%) |

0,94 |

|

Этиология ХСН, n (%) — ишемическая — неишемическая |

25 (38%) 40 (62%) |

12 (31%) 27 (69%) |

13 (50%) 13 (50%) |

0,036* |

|

Ожирение, n (%) |

23 (35%) |

16 (41%) |

7 (27%) |

0,16 |

|

Сахарный диабет (тип 2), n (%) |

8 (12%) |

5 (13%) |

3 (11%) |

0,79 |

|

Митральная регургитация, n (%) |

37 (60%) |

21 (54%) |

16 (61%) |

0,24 |

|

ФП, n (%) |

15 (23%) |

9 (23%) |

6 (23%) |

0,79 |

|

Ширина QRS, мс |

164 (150-180) |

164 (158-180) |

165 (150-177) |

0,64 |

|

Эхокардиография |

||||

|

КДО ЛЖ, мл |

233 (190-282) |

237 (195-275) |

249 (202-309) |

0,12 |

|

КСО ЛЖ, мл |

169 (126-207) |

178 (128-206) |

180 (130-218) |

0,24 |

|

ФВ ЛЖ, % |

29 (22-32) |

28 (21-31) |

29,5 (25-34) |

0,088 |

|

Перфузионная сцинтиграфия миокарда |

||||

|

SRS |

8 (4-15) |

5 (2-7,75) |

10 (6-16) |

0,003* |

Примечание: * — статистическая значимость (p<0,05).

Сокращения: КДО — конечно-диастолический объем, КСО — конечно-систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца, SRS — сцинтиграфия с радиоактивной меткой аналогов соматостатина.

Рис. 1. ROC-кривые прогностических моделей, включающих: А — ишемическую этиологию ХСН и сцинтиграфические индексы глобальной МД ЛЖ по данным РТВГ; Б — ишемическую этиологию ХСН, сцинтиграфические индексы глобальной и регионарной МД ЛЖ по данным РТВГ.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: МД — механическая диссинхрония, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, AUC — площадь под ROC-кривой, Se — чувствительность, Sp — специфичность.

Таблица 2

Исходные глобальные и регионарные сцинтиграфические показатели МД в группах респондеров и нереспондеров

|

Характеристики |

Вся группа (n=65) |

Респондеры (n=39) |

Нереспондеры (n=26) |

p |

|

Глобальные индексы механической диссинхронии |

||||

|

PSD ЛЖ, град |

47 (36-59) |

42 (34-53) |

50 (41-59) |

0,028* |

|

HBW ЛЖ, град |

201 (144-228) |

189 (138-216) |

216 (192-234) |

0,0021* |

|

Энтропия ЛЖ, % |

70 (62-77) |

69 (62-77) |

68 (59-74) |

0,54 |

|

PSD ПЖ, град |

39 (30-50) |

35 (33-50) |

41 (23-51) |

0,79 |

|

HBW ПЖ, град |

174 (90-210) |

147 (87-213) |

192 (78-210) |

0,94 |

|

Энтропия ПЖ, % |

64 (58-69) |

63 (58-67) |

61 (56-74) |

0,61 |

|

Межжелудочковая диссинхрония, град |

26,5 (14-37) |

29 (20-39) |

19 (11-35) |

0,0063* |

|

Регионарные индексы механической диссинхронии ЛЖ и ПЖ |

||||

|

Свободная стенка ПЖ |

||||

|

PSD, град |

38,5 (23,5-51) |

39 (28-67) |

28 (20-50) |

0,03* |

|

HBW, град |

90 (60-170) |

115 (70-200) |

70 (50-140) |

0,0019* |

|

Энтропия, % |

64 (56-72) |

66,5 (60-73) |

61,5 (54-67) |

0,019* |

|

Межжелудочковая перегородка |

||||

|

PSD, град |

40 (27-57) |

40 (30-63) |

38,5 (27-57) |

0,74 |

|

HBW, град |

135 (100-220) |

130 (105-230) |

155 (90-210) |

0,98 |

|

Энтропия, % |

66 (54-79) |

70 (57-78) |

59,5 (56-80) |

0,34 |

|

Передняя стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

21 (13-33) |

28,5 (16-40) |

14 (11-24) |

0,0005* |

|

HBW, град |

80 (50-130) |

100 (60-140) |

60 (40-110) |

0,0035* |

|

Энтропия, % |

47 (41-61) |

51 (43-64) |

42 (34-52) |

0,0017* |

|

Боковая стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

11 (8-20) |

10 (7-14) |

15 (9-26) |

0,007* |

|

HBW, град |

50 (40-80) |

40 (30-60) |

60 (40-110) |

0,0016* |

|

Энтропия, % |

39 (32-49) |

35,5 (26-45) |

40 (34-53) |

0,026* |

|

Задняя стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

27,5 (18-42,5) |

28,5 (18-38,5) |

28 (19-44) |

0,387 |

|

HBW, град |

105 (70-140) |

100 (70-140) |

110 (80-150) |

0,258 |

|

Энтропия, % |

59 (49,5-65) |

59,5 (48-65) |

59 (48-64) |

0,539 |

Примечание: * — статистическая значимость (p<0,05).

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек, ПЖ — правый желудочек, HBW — ширина фазовой гистограммы, PSD — фазовое стандартное отклонение.

Рис. 2. Сравнение ROC-кривых.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: иХСН — хроническая сердечная недостаточность ишемической этиологии, МД — механическая диссинхрония.

Таблица 3

Логистический регрессионный анализ клинических и сцинтиграфических показателей в прогнозе ответа на СРТ

|

Характеристики |

Однофакторный регрессионный анализ, ОШ (95% ДИ) |

p-value |

Многофакторный регрессионный анализ, ОШ (95% ДИ) |

p-value |

|

Клинические данные |

||||

|

Мужской пол |

1,059 (0,505-2,22) |

0,88 |

||

|

Возраст |

0,974 (0,942-1,007) |

0,11 |

||

|

QRS |

0,999 (0,979-1,019) |

0,96 |

||

|

III ХСН класс (NYHA) |

1,65 (0,795-3,426) |

0,18 |

||

|

Ишемическая этиология ХСН |

0,46 (0,223-0,955) |

0,037* |

0,094 (0,013-0,705) |

0,002* |

|

ФП |

1,034 (0,449-2,382) |

0,93 |

||

|

SRS, балл |

0,885 (0,831-0,9433) |

0,001* |

||

|

Глобальная МД |

||||

|

PSD ЛЖ, град |

0,966 (0,939-0,9947) |

0,06 |

||

|

HBW ЛЖ, град |

0,991 (0,983-0,998) |

0,01* |

0,967 (0,948-0,987) |

0,001* |

|

Энтропия ЛЖ, % |

1,008 (0,977-1,041) |

0,61 |

||

|

PSD ПЖ, град |

1,003 (0,979-1,022) |

0,97 |

||

|

HBW ПЖ, град |

0,998 (0,993-1,004) |

0,59 |

||

|

Энтропия ПЖ, % |

1,002 (0,962-1,044) |

0,92 |

||

|

Межжелудочковая МД, град |

1,035 (1,009-1,061) |

0,004* |

||

|

Свободная стенка ПЖ |

||||

|

PSD, град |

1,022 (1,002-1,043) |

0,02* |

1,113 (1,143-1,516) |

<0,001* |

|

HBW, град |

1,009 (1,003-1,015) |

0,003* |

||

|

Энтропия, % |

1,036 (0,996-1,078) |

0,07 |

||

|

Межжелудочковая перегородка |

||||

|

PSD, град |

1 (0,983-1,018) |

0,9 |

||

|

HBW, град |

0,999 (0,994-1,005) |

0,96 |

||

|

Энтропия, % |

1,008 (0,986-1,031) |

0,45 |

||

|

Передняя стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

1,05 (1,022-1,095) |

0,001* |

1,316 (1,143-1,516) |

<0,001* |

|

HBW, град |

1,01 (1,004-1,021) |

0,001* |

||

|

Энтропия, % |

1,043 (1,013-1,074) |

0,002* |

||

|

Боковая стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

0,962 (0,933-0,993) |

0,01* |

||

|

HBW, град |

0,984 (0,974- 0,994) |

0,001* |

0,941 (0,911-0,972) |

<0,001* |

|

Энтропия, % |

0,969 (0,941-0,998) |

0,03* |

||

|

Задняя стенка ЛЖ |

||||

|

PSD, град |

0,986 (0,968-1,005) |

0,15 |

||

|

HBW, град |

0,995 (0,989-1,003) |

0,23 |

||

|

Энтропия, % |

0,983 (0,957-1,01) |

0,21 |

||

Примечание: * — статистическая значимость.

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ЛЖ — левый желудочек, МД — механическая диссинхрония, ОШ — отношение шансов, ПЖ — правый желудочек, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, HBW — ширина фазовой гистограммы, SRS — сцинтиграфия с радиоактивной меткой аналогов соматостатина, PSD — фазовое стандартное отклонение.

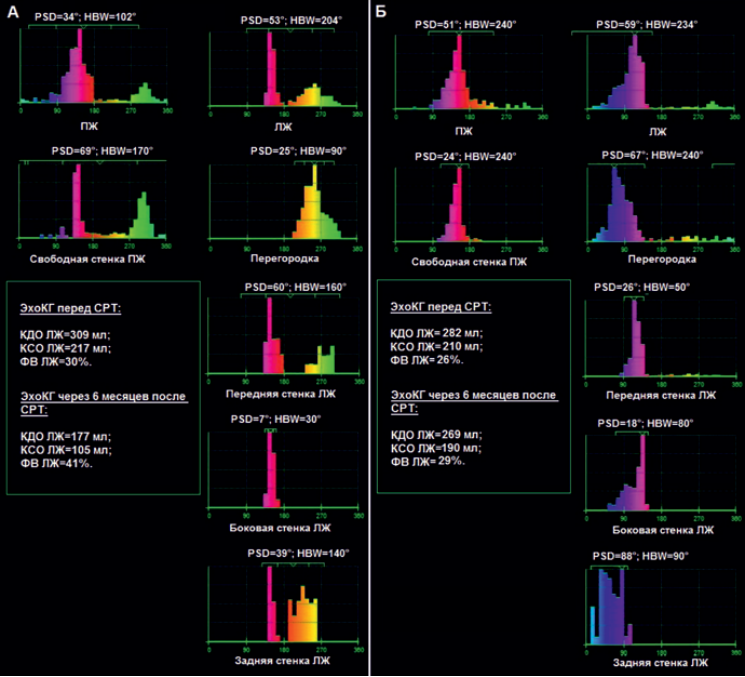

Рис. 3. Фазовые гистограммы, полученные по данным РТВГ, отражающие глобальную и регионарную МД у пациентов с ХСН перед СРТ. А — респондер СРТ; Б — нереспондер СРТ.

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: КДО — конечно-диастолический объем, КСО — конечно-систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, ПЖ — правый желудочек, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия, ФВ — фракция выброса, ЭхоКГ — эхокардиография, HBW — ширина фазовой гистограммы, PSD — фазовое стандартное отклонение.

Обсуждение

По результатам исследования было установлено, что у кандидатов на СРТ дополнительная оценка регионарных индексов МД, оцененных методом РТВГ, повышает прогностическую ценность модели, включающей клинические данные и показатели глобальной МД. Было установлено, что респондеры СРТ отличаются более низкой исходной глобальной МД ЛЖ (сцинтиграфические индексы — SD, HBW), более высокой диссинхронией передней стенки ЛЖ и свободной стенки ПЖ, и более низкой диссинхронией боковой стенки ЛЖ по сравнению с группой нереспондеров СРТ (рис. 3).

Как известно, наиболее распространенным методом оценки МД ЛЖ является ТТЭхоКГ. В проведенных ранее исследованиях было показано, что методика спекл-трекинг ЭхоКГ позволяет с высокой точностью прогнозировать наступление неблагоприятных сердечных событий, а оценка максимальной продольной деформации является независимым предиктором ответа на СРТ [9]. В исследовании MUSIC было продемонстрировано, что продольный индекс задержки деформации коррелирует с обратным ремоделированием ЛЖ после СРТ независимо от ширины комплекса QRS [10]. В то же время основными недостатками данного метода остаются операторозависимость и ограничение визуализации, особенно у пациентов с большим индексом массы тела.

Радионуклидные методы исследования обладают высокой информативностью и воспроизводимостью при оценке гемодинамики сердца [11]. Высокая прогностическая ценность сцинтиграфических индексов МД у пациентов-кандидатов на СРТ, оцененных методом ЭКГ-синхронизированной перфузионной сцинтиграфии миокарда, была показана в ранее проведенных исследованиях [6][12]. В нашей работе, где диссинхронию оценивали по данным РТВГ, были получены схожие результаты — у респондеров предоперационные значения диссинхронии ЛЖ были значимо ниже, чем у нереспондеров. Напротив, исследование VISION-CRT [5], включавшее 195 больных с ХСН, продемонстрировало, что исходные значения МДЛЖ не ассоциированы с положительным ответом через 6 мес. после СРТ, в отличие от динамики сцинтиграфических показателей после имплантации устройства.

Работы, в которых изучалась прогностическая значимость регионарных показателей МД у пациентов-кандидатов на СРТ, оцененных сцинтиграфическими методами, в литературе не представлены. Встречаются только единичные работы, основанные на данных ТТЭхоКГ. Duchenne J, et al. (2020) [13] изучали влияние СРТ на распределение регионарной миокардиальной работы в ЛЖ и ее влияние на обратное ремоделирование ЛЖ после СРТ. Авторами было продемонстрировано, что перераспределение регионарной работы миокарда между перегородкой и боковой стенкой ЛЖ через неделю после СРТ является важной детерминантой обратного ремоделирования сердца после имплантации. В нашей работе также была показана ассоциация регионарных показателей МД с положительным ответом на СРТ, при этом важно отметить, что различия сцинтиграфических индексов МД имели разнонаправленный характер: МД свободной стенки ПЖ и передней стенки ЛЖ у респондеров имели более высокие значения, чем у нереспондеров, тогда как индексы МД боковой стенки ЛЖ, наоборот, были ниже у респондеров, чем у нереспондеров.

Важное значение для прогнозирования СРТ имеет этиология ХСН. В ранее проведенных исследованиях показано, что наличие и выраженность рубцовой ткани в зоне позиционирования электродов связано с отсутствием ответа на СРТ [14]. Результаты данной работы также показали, что добавление информации о генезе ХСН в прогностическую модель увеличивает ее информативность.

Ограничением представленного исследования является то, что оно включало небольшую группу пациентов и короткий период наблюдения. Для повышения достоверности полученных результатов необходимы дальнейшие исследования информативности регионарных индексов МД в прогнозе результатов СРТ.

Заключение

Регионарные сцинтиграфические индексы МД повышают прогностическую ценность РТВГ у кандидатов на СРТ, по сравнению с оценкой глобальных индексов. Наиболее информативными в этом плане являются PSD свободной стенки ПЖ и передней стенки ЛЖ, а также HBW боковой стенки ЛЖ. Определение регионарных сцинтиграфических показателей МД методом РТВГ может быть полезным для отбора пациентов на СРТ.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Cleland JG, Freemantle N, Erdmann E, et al. Long-term mortality with cardiac resynchronization therapy in the Cardiac Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial. Eur J Heart Fail. 2012;14:628-34. doi:10.1093/eurjhf/hfs055.

2. Gold MR, Padhiar A, Mealing S, et al. Long-Term Extrapolation of Clinical Benefits Among Patients With Mild Heart Failure Receiving Cardiac Resynchronization Therapy: Analysis of the 5-Year Follow-Up From the REVERSE Study. JACC Heart Fail. 2015;3(9):691-700. doi:10.1016/j.jchf.2015.05.005.

3. 2021 Рекомендации ESC по электрокардиостимуляции и сердечной ресинхронизирующей терапии. Российский кардиологический журнал. 2022;27(7):5159. doi:10.15829/1560-4071-2022-5159.

4. Chan YH, Wang CL, Kuo CT, et al. Clinical Assessment and Implication of Left Ventricular Mechanical Dyssynchrony in Patients with Heart Failure. Acta Cardiol Sin. 2013;29(6):505-14.

5. Peix A, Karthikeyan G, Massardo T, et al. Value of intraventricular dyssynchrony assessment by gated-SPECT myocardial perfusion imaging in the management of heart failure patients undergoing cardiac resynchronization therapy (VISION-CRT). J Nucl Cardiol. 2021;28(1):55-64. doi:10.1007/s12350-018-01589-5.

6. Завадовский К. В., Саушкин В. В., Варламова Ю. В. и др. Механическая диссинхрония в прогнозе ответа на ресинхронизирующую терапию у пациентов с дилатационной кардиомиопатией. Кардиология. 2021;61(7):14-21. doi:10.18087/cardio.2021.7.n1420.

7. Stiles MK, Fauchier L, Morillo CA, et al. 2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS focused update to 2015 expert consensus statement on optimal implantable cardioverter-defibrillator programming and testing. Heart Rhythm. 2020;17:e220-e228. doi:10.1016/j.hrthm.2019.02.034.

8. Duvall WL, Guma-Demers KA, George T, et al. Radiation reduction and faster acquisition times with SPECT gated blood pool scans using a high-efficiency cardiac SPECT camera. J Nucl Cardiol. 2016;23(5):1128-38. doi:10.1007/s12350-015-0214-4.

9. Fulati Z, Liu Y, Sun N, et al. Speckle tracking echocardiography analyses of myocardial contraction efficiency predict response for cardiac resynchronization therapy. Cardiovascular Ultrasound. 2018;16(1):30. doi:10.1186/s12947-018-0148-5.

10. Lim P, Donal E, Lafitte S, et al. Multicentre study using strain delay index for predicting response to cardiac resynchronization therapy (MUSIC study). Eur J Heart Fail. 2011;13(9):984-91. doi:10.1093/eurjhf/hfr073.

11. Lee JS, Kovalski G, Sharir T, et al. Advances in imaging instrumentation for nuclear cardiology. J Nucl Cardiol. 2019;26(2):543-56. doi:10.1007/s12350-017-0979-8.

12. Mishkina AI, Saushkin VV, Atabekov TA, et al. The value of cardiac sympathetic activity and mechanical dyssynchrony as cardiac resynchronization therapy response predictors: comparison between patients with ischemic and non-ischemic heart failure. J Nucl Cardiol. 2023;30(1):371-82. doi:10.1007/s12350-022-03046-w.

13. Duchenne J, Aalen J, Cvijic M, et al. Acute redistribution of regional left ventricular work by cardiac resynchronization therapy determines long-term remodeling. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020;21(6):619-28. doi:10.1093/ehjci/jeaa003.

14. Ansari U, Overhoff D, Burkhoff D, et al. Septal myocardial scar burden predicts the response to cardiac contractility modulation in patients with heart failure. Sci Rep. 2022;12(1):20504. doi:10.1038/s41598-022-24461-6.

Об авторах

А. И. МишкинаРоссия

Анна Ивановна Мишкина — научный сотрудник лаборатории радионуклидных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Т. А. Атабеков

Россия

Тариель Абдилазимович Атабеков — врач-сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. В. Шипулин

Россия

Владимир Владимирович Шипулин — научный сотрудник лаборатории радионуклидных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Р. Е. Баталов

Россия

Роман Ефимович Баталов — руководитель лаборатории высоких технологий диагностики и лечения нарушений ритма сердца.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

С. И. Сазонова

Россия

Светлана Ивановна Сазонова — руководитель лаборатории радионуклидных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

С. В. Попов

Россия

Сергей Валентинович Попов — директор.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

К. В. Завадовский

Россия

Константин Валерьевич Завадовский — руководитель отдела лучевой диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Мишкина А.И., Атабеков Т.А., Шипулин В.В., Баталов Р.Е., Сазонова С.И., Попов С.В., Завадовский К.В. Роль радионуклидной оценки глобальной и регионарной механической диссинхронии сердца в оценке прогноза сердечной ресинхронизирующей терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2023;28(8):5497. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5497. EDN: MJJCCA

For citation:

Mishkina A.I., Atabekov T.A., Shipulin V.V., Batalov R.E., Sazonova S.I., Popov S.V., Zavadovsky K.V. Role of radionuclide assessment of global and regional mechanical dyssynchrony of the heart in prognosis of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(8):5497. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5497. EDN: MJJCCA