Перейти к:

Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового исследования пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХБП)

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6515

EDN: DMFDJM

Аннотация

Цель. Описать частоту диагностирования хронической болезни почек (ХБП) у взрослых пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и маркерами ХБП в отсутствие сопутствующих сахарного диабета и симптоматической хронической сердечной недостаточности, описать клинико-демографические характеристики и особенности терапии в общей когорте и подгруппе с верифицированной ХБП.

Материал и методы. Представлен промежуточный анализ данных проспективного наблюдательного многоцентрового исследования пациентов с АГ и ХБП в Российской Федерации ("ПРИОРИТЕТ-ХБП").

Результаты. Проанализированы данные первых 3249 пациентов, включённых в исследование. У 2592 (79,8%) пациентов с АГ и маркерами ХБП подтверждён диагноз ХБП в ходе исследования: у 1380 (42,5%) — на Визите 1 и у 1212 (37,3%) — на Визите 2. В качестве критериев диагноза ХБП в 2488 (96%) случаях использовалась только оценка расчётной скорости клубочковой фильтрации. Лишь у 12 (0,5%) пациентов в качестве критериев диагностики ХБП изолированно или в комбинации с другими использовались альбуминурия или протеинурия. Выявлены случаи гипердиагностики (12,6%) и гиподиагностики (0,4%) ХБП. В общей когорте и подгруппе с верифицированной ХБП преобладали женщины (61,6/62,1%), медианы длительности АГ составили 9 и 10 лет, соответственно, более половины пациентов имели III стадию гипертонической болезни и категорию очень высокого сердечно-сосудистого риска. Отмечена высокая частота метаболических факторов риска (избыточная масса тела, дислипидемия, абдоминальное ожирение) и атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца наблюдалась у трети пациентов общей когорты и подгруппы с ХБП. Отсутствие контроля артериального давления (систолическое ≥140 и/или диастолическое ≥90 мм рт.ст. на фоне антигипертензивной терапии) и признаки резистентности к антигипертензивной терапии выявлены у 42,5% и 6,7% пациентов общей когорты, в подгруппе с ХБП в 42,1% и 7,3% случаев, соответственно. Комбинированную антигипертензивную терапию (≥2 препаратов) после Визита 1 получали 78,8% пациентов обследуемой когорты. Только в 21,4% случаях после верификации диагноза ХБП были назначены ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа.

Заключение. В российской популяции диагноз ХБП подтверждался у 79,8% пациентов с АГ и маркерами ХБП. Альбуминурия/протеинурия оценивалась крайне редко. Выявлены случаи гипердиагностики и гиподиагностики ХБП. Наблюдались высокая частота неконтролируемой АГ и серьёзное бремя атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний в общей когорте и подгруппе с ХБП. После верификации диагноза ХБП отмечался субоптимальный прирост в назначении ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Арутюнов Г.Г., Батюшин М.М., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Недогода С.В., Шилов Е.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А., Молитвословова Н.А. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового исследования пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХБП). Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6515. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6515. EDN: DMFDJM

For citation:

Shlyakhto E.V., Arutyunov G.P., Batyushin M.M., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Nedogoda S.V., Shilov E.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A., Molitvoslovova N.A. Interim analysis of prospective observational multicenter study of patients with hypertension and chronic kidney disease in the Russian Federation (PRIORITY-CKD). Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6515. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6515. EDN: DMFDJM

Артериальная гипертензия (АГ) и хроническая болезнь почек (ХБП) являются ключевыми участниками кардиоренометаболического континуума, их сочетание значимо увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений [1][2]. В то же время и АГ и ХБП относятся к стадиям континуума, предшествующим развитию манифестных атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), сердечной недостаточности (СН), фибрилляции предсердий, терминальной почечной недостаточности. Своевременная диагностика и доказанная кардионефропротекция являются эффективными инструментами профилактики осложнений и модификации прогноза.

АГ относится как к факторам риска развития, так и прогрессирования ХБП. Оценка маркеров ХБП у всех пациентов с АГ регламентирована актуальными клиническими рекомендациями [3]. Снижение расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) ниже 60-75 мл/мин/1,73 м² и появление альбуминурии (АУ) >10 мг/г, независимо друг от друга, а также от известных факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) ассоциируются с увеличением общей и сердечно-сосудистой смертности [4][5]. Устойчивое снижение рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² и/или АУ ≥30 мг/г (≥3 мг/ммоль) в течение 3 мес. позволяют диагностировать ХБП1 [6].

Верификация диагноза ХБП имеет важное значение для стратификации ССР и улучшения исходов у пациентов с АГ. Факт наличия ХБП 3 стадии позволяет отнести пациентов к категории высокого ССР, а ХБП 4-5 стадий — к категории очень высокого ССР [3]. По данным исследования REVEAL-CKD (Reveal Prevalence and Consequences of Undiagnosed Chronic Kidney Disease), задержка постановки диагноза на 1 год повышала риск прогрессирования ХБП до 4-5 стадий на 40%, потребности в трансплантации почки или длительном диализном лечении на 63%, риск комбинированной конечной точки (инсульт, инфаркт миокарда и госпитализации по поводу СН) на 8% [7].

Ранняя инициация доказанных профилактических стратегий позволяет существенно снизить риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных исходов. У пациентов с ХБП ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (иРААС) снижают риск сердечно-сосудистых исходов на 44%, риск почечной недостаточности на 30-39% [8][9]. Применение статинов и ингибиторов натрий-глюкозного котраспортёра 2 типа (иНГТ2) ассоциировалось со снижением риска сердечно-сосудистой смерти на 23% и 15%, соответственно [10][11]. иНГТ2 продемонстрировали уникальные ренопротективные свойства у пациентов без сахарного диабета (СД) 2 типа [12], снизив риск комбинированной почечной конечной точки на 36% [11].

Большинство эпидемиологических и регистровых исследований в мире традиционно оценивали только распространённость снижения рСКФ [13], однако в последние годы акцент сместился на оценку истинной распространённости с определением рекомендованных маркеров ХБП и доказательством устойчивости изменений в динамике [14][15].

В Российской Федерации проводится регистровое исследование АУРА, нацеленное на выявление распространённости АУ и снижения рСКФ в общей популяции старше 40 лет [16]. Данные по распространённости маркеров ХБП в российской популяции пациентов с АГ ограничены исследованиями с однократной оценкой функции почек [17][18] и не дают представление о частоте диагностики ХБП, а также особенностях назначения современной ренопротективной терапии. СД 2 типа и СН являются значимыми составляющими кардиоренометаболического континуума, особенности диагностики и лечения ХБП при этих состояниях оцениваются в отдельных регистровых исследованиях [19][20].

Для получения данных об особенностях выявления маркеров почечной дисфункции и диагностики ХБП у пациентов с АГ на национальном уровне под эгидой Российского кардиологического общества было инициировано крупное проспективное наблюдательное многоцентровое исследование пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек — "ПРИОРИТЕТ-ХБП" (ClinicalTrials.gov — NCT06372431), с включением 10 тыс. пациентов.

Цель представленного промежуточного анализа: описать частоту диагностирования ХБП у пациентов с АГ и маркерами ХБП в отсутствие сопутствующих СД и симптоматической хронической СН (ХСН), описать клинико-демографические характеристики и особенности терапии в общей когорте и подгруппе с верифицированной ХБП.

Материал и методы

Дизайн исследования. ПРИОРИТЕТ-ХБП — многоцентровое неинтервенционное наблюдательное проспективное исследование с ретроспективным анализом. Для набора запланированного числа участников в работу вовлечён 51 амбулаторный центр на территории 27 субъектов 8 федеральных округов Российской Федерации (по статусу на 31.03.2025). Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципам Хельсинкской декларации. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Соответствующие критериям включения пациенты последовательно включались в исследование во время рутинных визитов к врачу-кардиологу или врачу-терапевту.

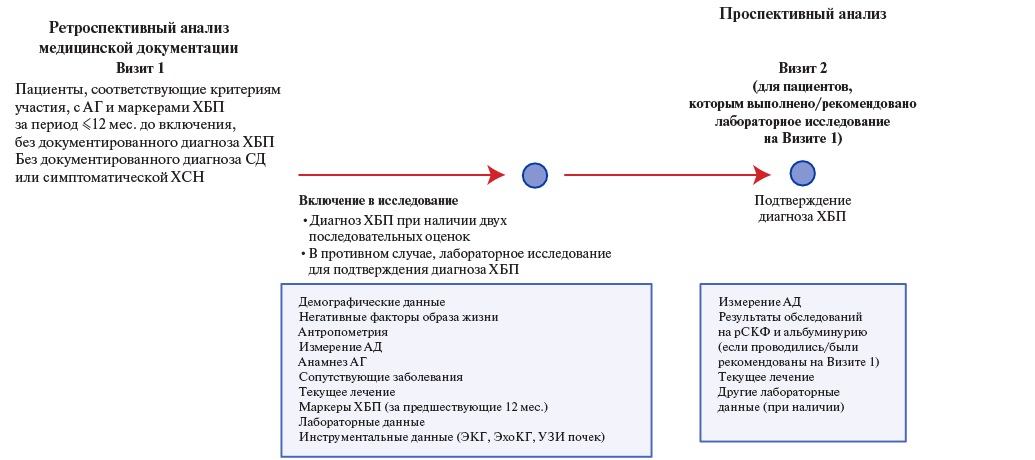

Во время Визита 1 (включение в исследование) у пациентов, соответствующих критериям включения, ретроспективно проводился сбор демографических и клинических характеристик, в том числе анамнез и маркеры ХБП. При наличии достаточного количества ретроспективных данных за период ≤12 мес. до включения в исследование для постановки диагноза ХБП в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (две последовательные оценки маркера(-ов) ХБП в течение не менее 3 мес.), диагноз ХБП подтвеждался и документально закреплялся во время Визита 1, и в таком случае Визит 2 не проводился. Если при Визите 1 было недостаточно ретроспективных данных для ХБП в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, для подтверждения диагноза ХБП выполнялись/рекомендовались лабораторные исследования на Визите 1 и проводится в последующем Визит 2. Второе измерение маркера(-ов) ХБП осуществлялось таким образом, чтобы интервал между двумя измерениями составлял не менее 3 мес., но не позднее, чем через 4 мес. после Визита 1. Визит 2 включал проверку лабораторных данных (анализы, выполненные/рекомендованные во время Визита 1) для подтверждения или исключения диагноза ХБП (рис. 1).

Рис. 1. Дизайн исследования.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СД — сахарный диабет, УЗИ — ультразвуковое исследование, ХБП — хроническая болезнь почек, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЭКГ — электрокардиография, ЭхоКГ — эхокардиография.

Общая ожидаемая продолжительность исследования (от включения первого пациента до последнего визита последнего пациента) составляет 18 мес. или до тех пор, пока в исследование не будут включены 10 тыс. пациентов, соответствующих критериям участия и не будут собраны данные об этих пациентах, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Популяция исследования. В исследование включались взрослые амбулаторные пациенты с АГ, имеющие один или несколько лабораторных маркеров ХБП, без документированного диагноза ХБП до включения в исследование и не имеющие СД или симптоматической ХСН. Подробно критерии включения/невключения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии включения и невключения в исследование

|

Критерии включения |

|

1) Мужчины или женщины в возрасте 18 лет и старше на момент подписания формы информированного согласия; 2) Подписанное и датированное письменное информированное согласие в соответствии с ICH GCP и местным законодательством до включения в исследование; 3) Диагноз АГ (эссенциальная гипертензия), установленный ранее в соответствии с действующими российскими "Клиническими рекомендациями по артериальной гипертензии у взрослых" 2024, т.е. офисное систолическое артериальное давление ≥140 мм рт.ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥90 мм рт.ст. при измерении во время двух разных визитов; 4) Лабораторные маркеры ХБП (рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² и/или альбуминурия/протеинурия*), измеренные за период ≤12 мес. до включения в исследование; *любой из следующих показателей: • альбумин-креатининовое соотношение в моче ≥30 мг/г (3 мг/ммоль), • протеин-креатининовое соотношение в моче ≥150 мг/г (15 мг/ммоль), • суточная альбуминурия ≥30 мг/сут. или суточная протеинурия ≥0,15 г/сут. 5) Диагноз ХБП не был задокументирован в медицинских документах пациента до включения в исследование |

|

Критерии невключения |

|

1) Диагноз симптоматической хронической сердечной недостаточности, II-IV функциональный класс по классификации NYHA, задокументированный когда-либо в медицинских документах пациента; 2) Диагноз сахарного диабета (1 или 2 типа), задокументированный в медицинских документах пациента; 3) Диагноз АГ вторичного генеза; 4) Участие в любом рандомизированном контролируемом исследовании в течение 3 мес. до включения в данное исследование или во время участия в данном исследовании |

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек, ICH GCP — International Conference on Harmonisation Good Clinical Practice, NYHA — New York Heart Association.

Конечные точки исследования. Первичными конечными точками исследования являлись: (1) доля пациентов с АГ и маркерами ХБП и задокументированным диагнозом ХБП на основании ретроспективных данных, (2) доля пациентов с АГ и маркерами ХБП с диагнозом ХБП, подтвержденным и задокументированным во время Визита 2, (3) доля пациентов с АГ и маркерами ХБП, у кого не подтвердился диагноз ХБП на Визите 2; (4) общая доля пациентов с диагнозом ХБП, подтвержденным в ходе исследования (во время Визита 1 или Визита 2).

Вторичные конечные точки включали демографические данные, сведения о неблагоприятных факторах образа жизни, клинических характеристиках пациентов, коморбидной патологии, проводимой терапии (приеме препаратов, который был начат или продолжается во время Визита 1, или был начат после Визита 1, а также оценка приёма препаратов до даты и после даты постановки диагноза ХБП). Вторичные конечные точки оценивались среди всех пациентов с АГ и маркерами ХБП (обследуемая когорта), а также в подгруппе пациентов с диагнозом ХБП, подтвержденным в ходе исследования.

Дополнительно оценены частоты неконтролируемой АГ (систолическое артериальное давление (САД) ≥140 и/или диастолическое артериальное давление (ДАД) ≥90 мм рт.ст. на любом визите), резистентности к терапии, под которой понимали неконтролируемую АГ на фоне приема как минимум трех антигипертензивных препаратов, включая иРААС, диуретики и блокаторы кальциевых каналов (БКК).

Сбор и контроль качества первичных данных. Для сбора данных использовались разработанные электронные индивидуальные регистрационные карты (эИРК) на базе облачных технологий. Как проспективные, так и ретроспективные данные вносились врачами-исследователями в эИРК на основании первичной документации. эИРК подвергаются программируемым проверкам для получения информации о случаях отсутствия данных, наличия данных за пределами диапазона нормальных значений, а также нелогичных или потенциально ошибочных данных.

Статистические методы. Статистический анализ данных проведён с применением программы Stata (версия 18.0, StataCorp). Пропущенные данные не замещались. Описательную статистику для количественных переменных представляли в виде среднего и стандартного отклонения (при нормальном распределении) или медианы и 25 и 75 перцентили (при неправильном распределении). Качественные переменные представляли как число и долю пациентов с признаком по отношению ко всей когорте.

Результаты

Анализ проведён на этапе включения 5 тыс. пациентов, из которых 3249 (32,5% от общей запланированной выборки) соответствовали критериям включения/невключения и для них были завершены ввод и первичная валидация данных. Визит 2 проведён у 1718 пациентов (52,9%), у всех в регламентированные сроки. Медиана времени наблюдения в исследовании (время от Визита 1 до Визита 2) составила 25 дней.

Частота и особенности диагностирования ХБП

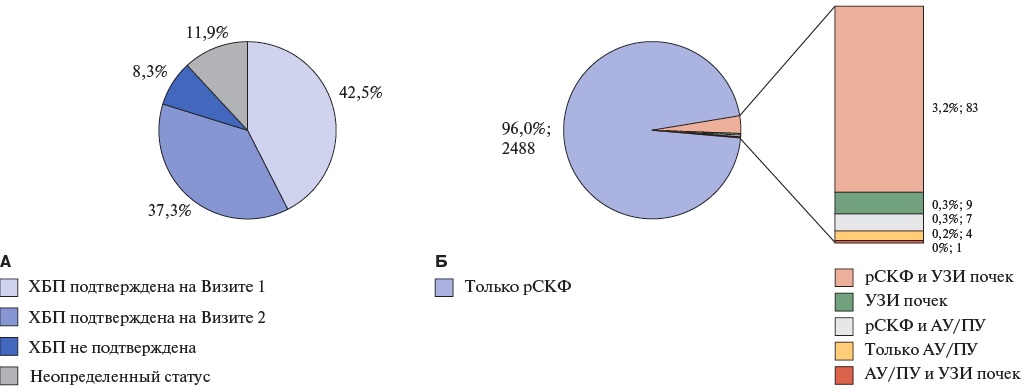

У 2592 (79,8%) пациентов с АГ и маркерами ХБП подтверждён диагноз ХБП в ходе исследования: у 1380 (42,5%) — на Визите 1 (только за счет оценки ретроспективных данных в медицинской документации) и у 1212 (37,3%) пациентов — на Визите 2 (по результатам выполненных анализов) (рис. 2 А). Оценка маркеров почечного повреждения в моче выполнена у 37 (1,1%) пациентов по ретроспективным данным на Визите 1 и проспективно у 62 пациентов — 3,6% от всех прошедших Визит 2. В абсолютном большинстве случаев для подтверждения диагноза ХБП в ходе исследования применялась только рСКФ и лишь у 12 (0,5%) пациентов в качестве критериев диагностики ХБП изолированно или в комбинации с другими использовались АУ или протеинурия (ПУ) (рис. 2 Б).

Рис. 2. Доли пациентов с верифицированным диагнозом ХБП (А) и применяемые критерии для подтверждения диагноза (Б).

Сокращения: АУ — альбуминурия, ПУ — протеинурия, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, УЗИ — ультразвуковое исследование, ХБП — хроническая болезнь почек.

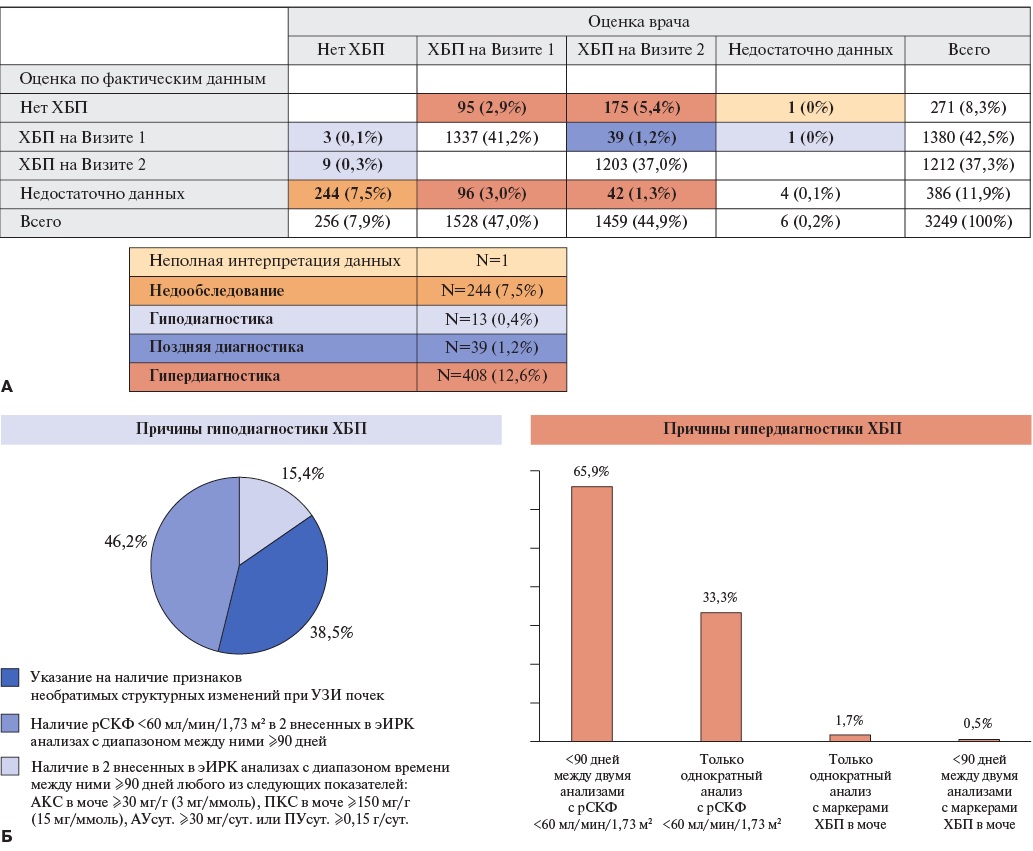

Диагноз ХБП не был верифицирован в ходе исследования только у 271 (8,3%) пациента. Неопределённый статус по ХБП имели 386 (11,9%) пациентов, у которых врачами подтверждался или отклонялся диагноз ХБП (рис. 3 А), однако для этого не было фактических оснований: порядок определения маркеров ХБП не соответствовал диагностическим критериям (рис. 3 Б). Основными причинами выявленных в ходе исследования случаев гипердиагностики (412 (12,6%)) и гиподиагностики (13 (0,4%)) были недостаточное обследование и некорректная интерпретация маркеров ХБП (рис. 3 Б).

Рис. 3. Особенности диагностики ХБП на Визитах 1 и 2: А — по фактическим данным и оценке врача, Б — причины гипо- и гипердиагностики ХБП.

Сокращения: АКС — альбумин/креатининовой соотношение, АУ — альбуминурия, ПКС — протеин/креатининовое соотношение, ПУ — протеинурия, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, УЗИ — ультразвуковое исследование, ХБП — хроническая болезнь почек, эИРК — электронная индивидуальная регистрационная карта.

Общая характеристика обследуемой когорты и подгруппы с верифицированной ХБП

Характеристика клинико-демографических параметров, а также особенностей АГ в обследуемой когорте и подгруппе с верифицированной ХБП представлена в таблице 2. Как в общей когорте с АГ и маркерами ХБП, так и в подгруппе с верифицированной ХБП преобладали женщины (61,6%/62,1%), средний возраст участников составил 66±13 лет и 67±12 лет, соответственно. В общей группе и подгруппе с ХБП медианы длительности АГ составили 9 и 10 лет, соответственно, более половины пациентов имели III стадию гипертонической болезни и категорию очень высокого ССР (табл. 2).

Таблица 2

Клинико-демографическая характеристика обследуемой когорты и подгруппы с верифицированной ХБП

|

Параметр |

Обследуемая когорта (АГ и маркеры ХБП) (n=3249) |

Подгруппа с верифицированной ХБП (n=2592) |

|

Мужской пол, n (%) |

1246 (38,4%) |

983 (37,9%) |

|

Возраст, лет |

66,2±12,5 |

67,4±12 |

|

Категория возраста, лет, n (%) |

||

|

<50 |

358 (11,0%) |

197 (7,6%) |

|

50-64 |

879 (27,1%) |

708 (27,3%) |

|

≥65 |

2012 (61,9%) |

1687 (65,1%) |

|

Курение, n (%) |

||

|

Никогда не курил |

2716 (83,6%) |

2160 (83,3%) |

|

Бывший курильщик |

219 (6,7%) |

188 (7,3%) |

|

Курит в настоящее время |

314 (9,7%) |

244 (9,4%) |

|

Злоупотребление алкоголем, n (%) |

53 (1,6%) |

47 (1,8%) |

|

ИМТ, кг/м² |

28,9±4,6 |

28,9±4,7 |

|

Продолжительность АГ, лет |

9 [4-17] |

10 [5-19] |

|

САД, мм рт.ст. на Визите 1 |

135,0±12,5 |

134,9±12,3 |

|

Категория САД на Визите 1, n (%) |

||

|

<100 |

5 (0,2%) |

3 (0,1%) |

|

100-119 |

242 (7,5%) |

194 (7,5%) |

|

120-139 |

1705 (52,5%) |

1393 (53,8%) |

|

140-159 |

1176 (36,2%) |

908 (35,1%) |

|

160-179 |

108 (3,3%) |

86 (3,3%) |

|

≥180 |

11 (0,3%) |

6 (0,2%) |

|

ДАД, мм рт.ст. на Визите 1 |

83,1±8,3 |

82,7±8,1 |

|

Категория ДАД на Визите 1, n (%) |

||

|

<70 |

86 (2,6%) |

77 (3,0%) |

|

70-79 |

736 (22,7%) |

636 (24,6%) |

|

80-89 |

1496 (46,1%) |

1200 (46,3%) |

|

90-99 |

812 (25,0%) |

592 (22,9%) |

|

100-109 |

100 (3,1%) |

74 (2,9%) |

|

≥110 |

17 (0,5%) |

11 (0,4%) |

|

Стадия АГ, n (%) |

||

|

I |

970 (29,9%) |

519 (20,0%) |

|

II |

636 (19,6%) |

614 (23,7%) |

|

III |

1643 (50,6%) |

1459 (56,3%) |

|

Сердечно-сосудистый риск, n (%) |

||

|

Низкий |

207 (6,4%) |

83 (3,2%) |

|

Умеренный |

522 (16,1%) |

312 (12,0%) |

|

Высокий |

872 (26,8%) |

734 (28,3%) |

|

Очень высокий |

1648 (50,7%) |

1463 (56,4%) |

|

Неконтролируемая АГ (наличие САД ≥140 и/или ДАД ≥90 мм рт.ст. на любом Визите) |

1380 (42,5%) |

1091 (42,1%) |

|

Признаки резистентности к антигипертензивной терапии (по оценке фактических данных* на любом Визите), n (%) |

218 (6,7%) |

189 (7,3%) |

Примечание: количество (доля) пациентов с отсутствием данных в обследуемой когорте (1) и подгруппе с ХБП (2): неконтролируемая АГ, резистентная АГ — 1) 2 (0,1%), 2) 1 (0,1%); * — применение оптимальных (или максимальных переносимых) доз 3 и более лекарственных препаратов, включая иАПФ/БРА, БКК и диуретик, не приводит к достижению целевых значений САД и ДАД (<140/90 мм рт.ст.).

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, БКК — блокатор кальциевых каналов, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, ДАД — диастолическое артериальное давление, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, ИМТ — индекс массы тела, САД — систолическое артериальное давление, ХБП — хроническая болезнь почек.

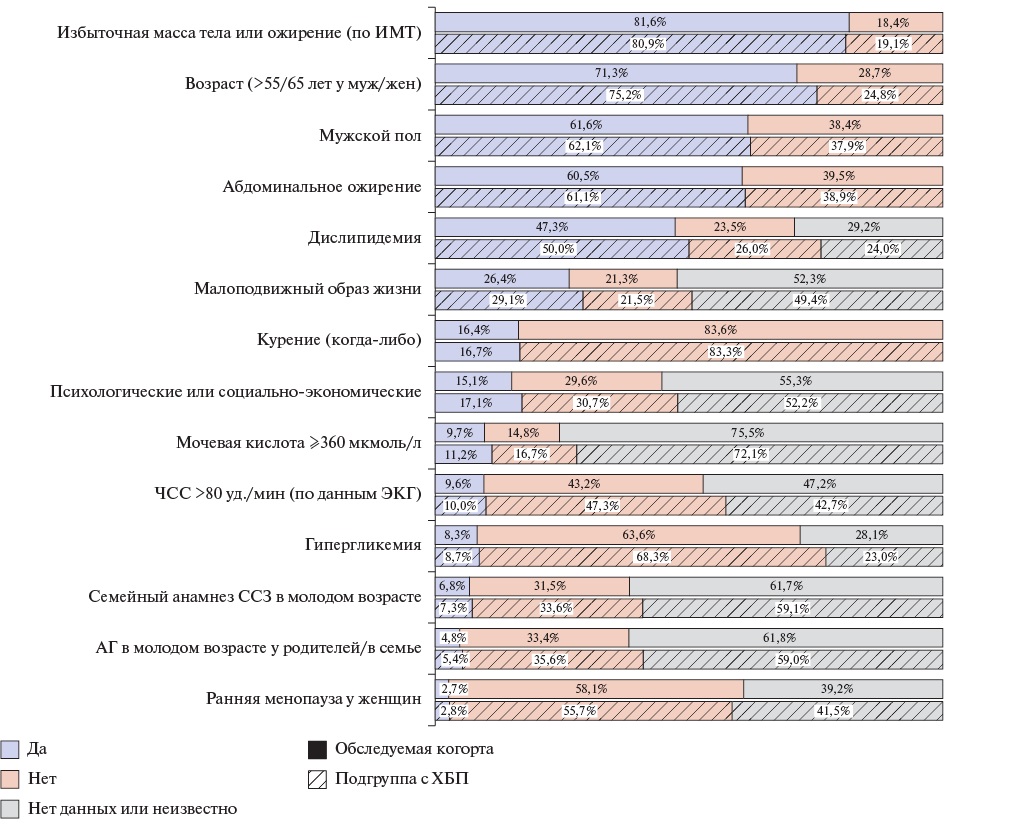

Среди факторов ССР наиболее распространёнными как в общей группе, так и в подгруппе с ХБП были избыточная масса тела, возраст (>55 лет для мужчин/>65 лет для женщин), мужской пол, абдоминальное ожирение и дислипидемия (рис. 4). Редко встречались такие факторы риска, как ранняя менопауза, семейный анамнез АГ в молодом возрасте.

Рис. 4. Частота факторов ССР в обследуемой когорте и в подгруппе с верифицированным диагнозом ХБП.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, ИМТ — индекс массы тела, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ХБП — хроническая болезнь почек, ЧСС — частота сердечных сокращений, ЭКГ — электрокардиография.

Более половины пациентов как в обследуемой когорте в целом, так и в подгруппе с верифицированной ХБП имели атеросклеротические ССЗ, из которых наиболее часто наблюдались ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Патология почек и мочевыводящих путей отмечалась у 8,9% и 10% пациентов в общей когорте и подгруппе с ХБП, соответственно (табл. 3).

Таблица 3

Сопутствующие заболевания и состояния в обследуемой когорте и подгруппе с верифицированной ХБП

|

Сопутствующие заболевания |

Обследуемая когорта (n=3249) |

Подгруппа с верифицированной ХБП (n=2592) |

|

Сердечно-сосудистые заболевания, n (%) |

||

|

Ишемическая болезнь сердца |

920 (28,3%) |

833 (32,1%) |

|

Перенесённый инфаркт миокарда |

212 (6,5%) |

190 (7,3%) |

|

Цереброваскулярные заболевания |

546 (16,8%) |

466 (18,0%) |

|

Перенесённый инсульт/ТИА |

181 (5,6%) |

162 (6,2%) |

|

Заболевания периферических артерий |

109 (3,4%) |

90 (3,5%) |

|

Наличие атероматозных бляшек при визуализации (стеноз >50%) |

184 (5,7%) |

169 (6,5%) |

|

Фибрилляция/трепетание предсердий |

297 (9,1%) |

270 (10,4%) |

|

Хроническая сердечная недостаточность*, в т.ч. ХСНсФВ |

444 (13,7%) |

399 (15,4%) |

|

Заболевания почек и мочевыводящих путей, n (%) |

288 (8,9%) |

258 (10,0%) |

|

Верифицированная на Визите 1 ХБП с рСКФ <30 мл/мин/1,73 м² |

55 (1,7%) |

55 (2,1%) |

|

Другие сопутствующие заболевания, n (%) |

||

|

Системные заболевания соединительной ткани |

45 (1,4%) |

34 (1,3%) |

|

Онкологические заболевания |

188 (5,8%) |

154 (5,9%) |

|

Анемия |

82 (2,5%) |

67 (2,6%) |

|

Эндокринные заболевания |

173 (5,3%) |

151 (5,8%) |

|

Заболевания желудочно-кишечного тракта |

185 (5,7%) |

144 (5,6%) |

|

Заболевания органов дыхания |

108 (3,3%) |

83 (3,2%) |

Примечание: количество (доля) пациентов с отсутствием данных в обследуемой когорте (1) и подгруппе с ХБП (2): наличие атероматозных бляшек при визуализации (стеноз >50%) — 1) 1224 (37,7%), 2) 1033 (39,9%); заболевания периферических артерий — 1) 1214 (37,4%), 2) 1026 (39,6%), сердечная недостаточность — 1) 1224 (37,7%), 2) 1033 (39,9%); * — диагноз ХСН, не противоречащий критериям невключения.

Сокращения: рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, ТИА — транзиторная ишемическая атака, ХБП — хроническая болезнь почек, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса.

Контроль артериального давления и резистентность к антигипертензивной терапии

Доли пациентов с неконтролируемым САД ≥140 мм рт.ст. составили 39,8% и 38,6%, с неконтролируемым ДАД ≥90 мм рт.ст. 28,6% и 26,2%, соответственно. Неконтролируемая АГ по данным САД и/или ДАД на любом визите отмечалась у 42,5% пациентов общей когорты и у 42,1% в подгруппе с ХБП. Признаки резистентности к терапии на любом визите выявлены у 6,7% пациентов общей когорты и у 7,3% пациентов в подгруппе с ХБП (табл. 2).

Особенности медикаментозной терапии обследуемой когорты и подгруппы с верифицированной ХБП

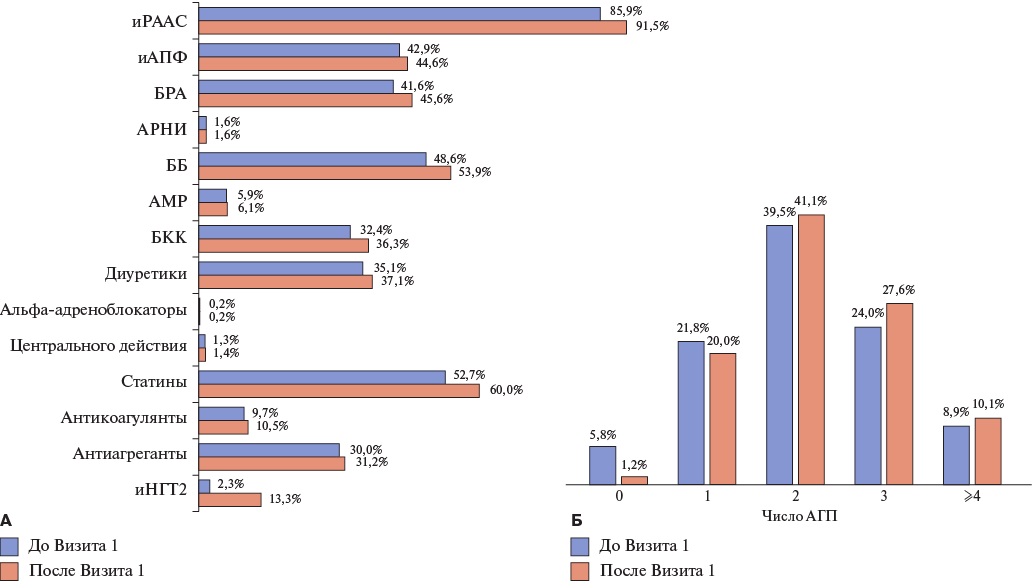

Большинство пациентов с АГ и маркерами/диагнозом ХБП получали терапию иРААС, около трети — БКК и диуретиками, более половины статинами. После Визита 1 продемонстрирована положительная динамика по частоте назначения иРААС, статинов, БКК, бета-адреноблокаторов, иНГТ2 (рис. 5 А). Исходно 72,4% пациентов обследуемой когорты получали комбинированную антигипертензивную терапию. После Визита 1 уменьшилось число пациентов, не принимающих антигипертензивные препараты и получающих монотерапию, в свою очередь, увеличилась доля пациентов на 2-, 3- и ≥4-компонентной комбинированной терапии (78,8%) (рис. 5 Б).

Рис. 5. Терапия АГ и других ССЗ до и после Визита 1 в обследуемой когорте: А — терапия по классам лекарственных препаратов, Б — количество классов антигипертензивных препаратов.

Сокращения: АГП — антигипертензивный препарат, АМР — антагонист минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, ББ — бета-блокатор, БКК — блокатор кальциевых каналов, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

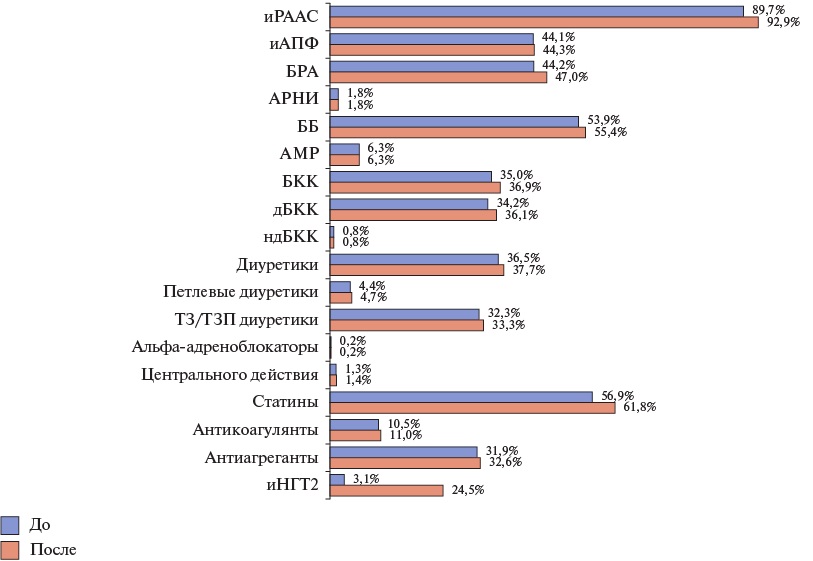

При анализе изменения терапии после верификации диагноза ХБП обращает на себя внимание прирост в назначении иНГТ2 на 21,4%. Наблюдалась незначительная положительная динамика по назначению большинства классов антигипертензивных препаратов и статинов (рис. 6). Целевой уровень холестерина липопротеинов низкой плотности на Визите 2 достигли 27,6% пациентов в общей когорте и 28,1% в подгруппе ХБП.

Рис. 6. Терапия АГ и других ССЗ до и после верификации диагноза ХБП.

Сокращения: АГП — антигипертензивный препарат, АМР — антагонист минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, ББ — бета-блокатор, БКК — блокатор кальциевых каналов, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, дБКК — дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ндБКК — недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, ТЗ/ТЗП — тиазидные/тиазидоподобные.

Обсуждение

В представленном промежуточном анализе крупного проспективного наблюдательного многоцентрового исследования впервые в Российской Федерации продемонстрирована высокая частота верификации диагноза ХБП среди пациентов с АГ и маркерами ХБП без СД и симптоматической ХСН. Выявлен ряд проблем реальной клинической практики: (1) более половины случаев ХБП были диагностированы по ретроспективным данным, что подтверждает важность привлечения внимания врачей на факт наличия и стойкость маркеров ХБП в анализах у пациентов; (2) крайне редко для верификации диагноза ХБП (и стратификации риска) оценивалась АУ/ПУ; (3) встречались случаи гипердиагностики и гиподиагностики ХБП, обусловленные главным образом недостаточным обследованием и некорректной интерпретацией маркеров ХБП. В обследуемой когорте и подгруппе с ХБП преобладали женщины, пациенты характеризовались длительным анамнезом АГ, преобладанием III стадии гипертонической болезни и категории очень высокого ССР, высокой распространённостью метаболических факторов риска и серьёзным бременем атеросклеротических ССЗ. По фактическим данным в обследуемой когорте частота неконтролируемой АГ и резистентной АГ составила 42,5% и 6,7%, соответственно, сходные показатели отмечались и в подгруппе с верифицированной ХБП.

В представленном исследовании продемонстрирована высокая частота верификации диагноза ХБП среди пациентов с АГ и маркерами ХБП без СД и симптоматической ХСН — 79,8%. В национальном ирландском регистре из пациентов, имеющих однократную рСКФ <60 мл/мин/1,73 м², в 73,6% случаев подтвердился диагноз при повторной оценке данного маркера в соответствии с критериями KDIGO, хотя данная когорта имела иные характеристики: только 45% пациентов страдали АГ, у четверти был СД, у 11,3% — застойная СН [14].

Выявление проблем диагностики ХБП является актуальной задачей для различных систем здравоохранения во всём мире. В 2025г на Всемирной ассамблее здравоохранения принята резолюция, в которой обозначена приоритетная роль болезней почек на глобальном уровне и намечены стратегические пути совершенствования помощи пациентам с ХБП2.

Согласно метаанализу данных глобального консорциума по ХБП [21], включавшего >2 млн участников с АГ, частота скрининга на альбумин/креатининовое соотношение (АКС) составила 4%, а прогнозируемое экспертами количество необнаруженных АКС ≥30 мг/г в 20 раз больше выявленных случаев. Частота определения АКС была несколько выше среди пациентов с АГ и рСКФ <60 мл/мин на 1,73 м² — 6,2% [21]. Крайне низкие показатели оценки АУ/ПУ в условиях реальной клинической практики продемонстрированы также в данном анализе и являются не только потенциальной причиной гиподиагностики ХБП, как было показано экспертами консорциума, но и ограничивают стратификацию риска прогрессирования ХБП, для чего в соответствии с рекомендациями KDIGO [6] необходима оценка не только рСКФ, но и категории АУ.

Преобладание в обследованной когорте и подгруппе с ХБП лиц старше 65 лет представляется ожидаемой характеристикой популяции, т.к. увеличение возраста является фактором риска развития ХБП и ССЗ. В бразильском эпидемиологическом исследовании [22] и датском регистре [15] указанная возрастная категория также была преобладающей. Хотя ХБП чаще встречается у пожилых, АГ у лиц молодого возраста значительно увеличивает риск развития и прогрессирования ХБП. По данным настоящего промежуточного анализа ХБП верифицирована у 7,6% пациентов моложе 50 лет с АГ и маркерами ХБП (табл. 2), в бразильском исследовании представленность данной возрастной категории среди пациентов с АГ и ХБП составила 9,3% [22]. В свою очередь, крупное исследование реальной клинической практики [23] продемонстрировало, что для возрастной категории <50 лет по сравнению с категорией ≥50 лет значительно меньше вероятность кодирования диагноза ХБП при его наличии, что может отражать отсутствие настороженности у клиницистов при оценке маркеров ХБП в данной подгруппе пациентов.

В обследованной когорте пациенты имели длительный анамнез АГ, сходные данные с медианой длительности гипертонии в 10 лет были получены в российской наблюдательной многоцентровой программе ХРОНОГРАФ у пациентов с АГ без СД и маркерами ХБП [17]. В ряде исследований выявлена положительная ассоциация длительности АГ с риском ХБП [24][25], однако вопросы таких взаимосвязей сложны и продолжают изучаться. Несомненно, что не только длительность АГ имеет важное значение при развитии и прогрессировании ХБП, но и показатели контроля артериального давления, используемые кардиоренопротективные стратегии. Особый интерес представляет оптимальный уровень артериального давления для профилактики новых случаев ХБП у пациентов с АГ, что продолжает активно изучаться в т.ч. в рамках персонализированного подхода с учётом возраста и коморбидных состояний [26].

По данным промежуточного анализа ПРИОРИТЕТ-ХБП отмечено значительное бремя метаболических факторов риска и атеросклеротических ССЗ среди пациентов с АГ и маркерами/диагнозом ХБП, что было продемонстрировано и в других российских исследованиях [17][18]. Наличие ХБП значительно увеличивает накопленное бремя сопутствующих заболеваний: среднее число коморбидностей у пациентов с ХБП составляет 3,8, в то время как в подгруппе без ХБП — 1,2 [27]. По данным крупного наблюдательного японского исследования бремя сердечно-сосудистой коморбидности нарастает по мере прогрессирования ХБП [28].

Анализ проводимой терапии показал, что после Визита 1 >90% пациентов обследуемой когорты и подгруппы с ХБП получали иРААС, что значительно выше охвата терапией в датском регистре (76%) [15] и соответствует показателям назначения в рандомизированных исследованиях, посвящённым терапии ХБП [29][30]. Частота назначения статинов после верификации диагноза ХБП составила 60% и соответствует данным других регистров [15], однако только 28,1% пациентов достигли целевых уровней липопротеинов низкой плотности, что требует оптимизации гиполипидемической терапии. В соответствии с актуальными клиническими рекомендациями терапия иНГТ2 в дополнение к применению иРААС у пациентов с ХБП недиабетической этиологии направлена на снижение риска почечных исходов, сердечно-сосудистой смертности, госпитализаций и имеет класс доказательности IА1. Однако исследования реальной клинической практики демонстрируют низкую частоту назначения иНГТ2 у пациентов с ХБП [31], по данным датского регистра в подгруппе без СД и ХСН только в 1% случаев была назначена терапия иНГТ2 [15]. По данным промежуточного анализа ПРИОРИТЕТ-ХБП, после верификации диагноза ХБП 21,4% пациентов была назначена терапия иНГТ2, что, с одной стороны, отражает имеющуюся осведомлённость среди врачей, а с другой, демонстрирует резерв для оптимизации помощи. На основании национальных репрезентативных данных первичной медико-санитарной помощи Австралии было показано, что применение иНГТ2 у 75% пациентов могло бы ежегодно снижать количество случаев кардиоренальных и почечных исходов на 3644 (95% доверительный интервал: 3526-3764) и 1312 (95% доверительный интервал: 1242-1385), соответственно [32].

Ограничения исследования. В исследование ПРИОРИТЕТ-ХБП спланировано включение только пациентов, наблюдающихся в системе амбулаторной медицинской помощи и согласившихся принять участие в исследовании, что несет систематический риск отбора более легких пациентов с АГ.

Клинический диагноз ХБП не может быть полностью проверен на полное соответствие критериям, обозначенным в клинических рекомендациях, поскольку из маркеров повреждения почек не учитывались гистологические данные, а данные анализов мочи на Визите 1 собирались только однократно.

Все данные вносились врачами-исследователями, что несет риск неполного сообщения медицинской информации. Для обеспечения качества данных организованы система мониторинга и валидации данных, тренинги для исследовательских центров. Кроме того, пациенты без подтверждающей медицинской документации, были исключены из анализа.

Заключение

По данным промежуточного анализа исследования ПРИОРИТЕТ-ХБП среди пациентов с АГ и маркерами ХБП диагноз ХБП был подтверждён у 79,8% пациентов. Отмечены высокая частота диагностирования ХБП только по ретроспективным данным, крайне редкое исследование АУ/ПУ, случаи гипердиагностики и гиподиагностики ХБП. Среди пациентов с АГ и маркерами ХБП (как и с верифицированной ХБП) преобладают женщины, длительный анамнез АГ, III стадия гипертонической болезни и категории очень высокого ССР. Выявленное серьёзное бремя атеросклеротических ССЗ и метаболических факторов риска требует таргетного мониторинга за ключевыми параметрами и интенсификации мер по их коррекции.

После Визита 1 >90% пациентов обследуемой когорты получали иРААС, на комбинированной антигипертензивной терапии были 78,8% пациентов. После верификации диагноза ХБП около трети пациентов получали иНГТ2, что демонстрирует резерв для оптимизации внедрения клинических рекомендаций.

Благодарности. Авторы выражают благодарность всем руководителям медицинских организаций за помощь в организации и проведении исследования, а также пациентам, принявшим участие в исследовании.

Отношения и деятельность. Проведение и анализ результатов исследования выполнены при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

1. Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек" 2024. Рубрикатор КР МЗ РФ.

2. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_(20)-en.pdf.

Список литературы

1. Khan SS, Coresh J, Pencina MJ, et al. Novel Prediction Equations for Absolute Risk Assessment of Total Cardiovascular Disease Incorporating Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2023. doi:10.1161/CIR.0000000000001191.

2. Cunillera-Puértolas O, Vizcaya D, Cerain-Herrero MJ, et al. Cardiovascular events and mortality in chronic kidney disease in primary care patients with previous type 2 diabetes and/ or hypertension. A population-based epidemiological study (KIDNEES). BMC Nephrol. 2022;23(1):376. doi:10.1186/s12882-022-02966-6.

3. Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. doi:10.15829/1560-4071-2024-6117.

4. Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, et al. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with allcause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative metaanalysis. Lancet. 2010;375(9731):2073-81. doi:10.1016/S0140-6736(10)60674-5.

5. Writing Group for the CKD Prognosis Consortium; Grams ME, Coresh J, Matsushita K, et al. Estimated Glomerular Filtration Rate, Albuminuria, and Adverse Outcomes: An IndividualParticipant Data Meta-Analysis. JAMA. 2023;330(13):1266-77. doi:10.1001/jama.2023.17002.

6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S): S117-S314. doi:10.1016/j.kint.2023.10.018.

7. Tangri N, Peach EJ, Franzén S, et al. Patient Management and Clinical Outcomes Associated with a Recorded Diagnosis of Stage 3 Chronic Kidney Disease: The REVEAL-CKD Study. Adv Ther. 2023;40(6):2869-85. doi:10.1007/s12325-023-02482-5.

8. Balamuthusamy S, Srinivasan L, Verma M, et al. Renin angiotensin system blockade and cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease and proteinuria: a meta-analysis. Am Heart J. 2008;155(5):791-805. doi:10.1016/j.ahj.2008.01.031.

9. Xie X, Liu Y, Perkovic V, et al. Renin-Angiotensin System Inhibitors and Kidney and Cardiovascular Outcomes in Patients With CKD: A Bayesian Network Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Am J Kidney Dis. 2016;67(5):728-41. doi:10.1053/j.ajkd.2015.10.011.

10. Palmer SC, Navaneethan SD, Craig JC, et al. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for people with chronic kidney disease not requiring dialysis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(5): CD007784. doi:10.1002/14651858.CD007784.pub2.

11. Tsai WC, Hsu SP, Chiu YL, et al. Cardiovascular and renal efficacy and safety of sodiumglucose cotransporter-2 inhibitors in patients without diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2022;12(10): e060655. doi:10.1136/bmjopen-2021-060655.

12. Wheeler DC, Stefánsson BV, Jongs N, et al.; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(1):22-31. doi:10.1016/S22138587(20)30369-7.

13. Xie Y, Bowe B, Mokdad AH, et al. Analysis of the Global Burden of Disease study highlights the global, regional, and national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 to 2016. Kidney Int. 2018;94(3):567-81. doi:10.1016/j.kint.2018.04.011.

14. Jonsson AJ, Lund SH, Eriksen BO, et al. The prevalence of chronic kidney disease in Iceland according to KDIGO criteria and age-adapted estimated glomerular filtration rate thresholds. Kidney Int. 2020;98(5):1286-95. doi:10.1016/j.kint.2020.06.017.

15. Lindhardt M, Knudsen ST, Saxild T, et al. Treating chronic kidney disease in Danish primary care: results from the observational ATLAS study. BMC Prim Care. 2025;26(1):23. doi:10.1186/s12875-025-02721-4.

16. Батюшин М. М., Трубникова М. А., Арутюнов Г. П. и др. Анализ данных российского Регистра АУРА (Регистр реальной клинической практики выявляемости АльбУминуРии среди пациентов с ранее недиАгностированной хронической болезнью почек). Российский кардиологический журнал. 2024;29(7):5926. doi:10.15829/1560-4071-2024-5926.

17. Кобалава Ж. Д., Виллевальде С. В., Багманова Н. Х. и др. Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией в зависимости от наличия сахарного диабета: результаты эпидемиологического исследования ХРОНОГРАФ. Российский кардиологический журнал. 2018;(2):91-101. doi:10.15829/1560-4071-2018-2-91-101.

18. Ощепкова Е. В., Аксенова А. В., Орловский А. А., Чазова И. Е. Хроническая болезнь почек у амбулаторных больных артериальной гипертонией: клиническая характеристика и эффективность лечения (по данным национального регистра). Терапевтический архив. 2022;94(7):810-5. doi:10.26442/00403660.2022.07.201744.

19. Шамхалова М. Ш., Викулова О. К., Железнякова А. В. и др. Эпидемиология хронической болезни почек у пациентов с диабетом в Российской Федерации по данным Федерального регистра сахарного диабета (2010-2022 гг.). Сахарный диабет. 2023;26(5):404-17. doi:10.14341/DM13090.

20. Межонов Е. М., Рейтблат О. М., Вялкина Ю. А. и др. Хроническая болезнь почек и хроническая сердечная недостаточность: влияние на прогноз и выбор патогенетической терапии. Терапевтический архив. 2024;96(7):66674. doi:10.26442/00403660.2024.07.202781.

21. Shin JI, Chang AR, Grams ME, et al.; CKD Prognosis Consortium. Albuminuria Testing in Hypertension and Diabetes: An Individual-Participant Data Meta-Analysis in a Global Consortium. Hypertension. 2021;78(4):1042-52. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17323.

22. Comini LO, de Oliveira LC, Borges LD, et al. Prevalence of chronic kidney disease in Brazilians with arterial hypertension and/or diabetes mellitus. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020;22(9):1666-73. doi:10.1111/jch.13980.

23. Molokhia M, Okoli GN, Redmond P, et al. Uncoded chronic kidney disease in primary care: a cross-sectional study of inequalities and cardiovascular disease risk management. Br J Gen Pract. 2020;70(700): e785-e792. doi:10.3399/bjgp20X713105.

24. Zhang X, Zhang M, Li C, et al. Association between hypertension duration and chronic kidney disease in residents in China. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2025;46(1):2632. Chinese. doi:10.3760/cma.j.cn112338-20240411-00187.

25. Hunegnaw A, Mekonnen HS, Techane MA, Agegnehu CD. Prevalence and Associated Factors of Chronic Kidney Disease among Adult Hypertensive Patients at Northwest Amhara Referral Hospitals, Northwest Ethiopia, 2020. Int J Hypertens. 2021;2021:5515832. doi:10.1155/2021/5515832.

26. Yu Y, Wang D, Guo Z, et al. The effect of different levels of systolic blood pressure control on new-onset chronic kidney disease in hypertension multimorbidity. Sci Rep. 2024;14(1):19858. doi:10.1038/s41598-024-71019-9.

27. MacRae C, Mercer SW, Guthrie B, Henderson D. Comorbidity in chronic kidney disease: a large cross-sectional study of prevalence in Scottish primary care. Br J Gen Pract. 2021;71(704): e243-e249. doi:10.3399/bjgp20X714125.

28. Tanaka T, Maruyama S, Chishima N, et al. Population characteristics and diagnosis rate of chronic kidney disease by eGFR and proteinuria in Japanese clinical practice: an observational database study. Sci Rep. 2024;14(1):5172. doi:10.1038/s41598-024-55827-7.

29. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al.; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020;383(15):1436-46. doi:10.1056/NEJMoa2024816.

30. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group; Herrington WG, Staplin N, Wanner C, et al. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2023;388(2):11727. doi:10.1056/NEJMoa2204233.

31. Forbes AK, Hinton W, Feher MD, et al. Implementation of chronic kidney disease guidelines for sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor use in primary care in the UK: a crosssectional study. EClinicalMedicine. 2024;68:102426. doi:10.1016/j.eclinm.2024.102426.

32. Neuen BL, Jun M, Wick J, et al. Estimating the population-level impacts of improved uptake of SGLT2 inhibitors in patients with chronic kidney disease: a cross-sectional observational study using routinely collected Australian primary care data. Lancet Reg Health West Pac. 2023;43:100988. doi:10.1016/j.lanwpc.2023.100988.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Шляхто Е. В. — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Г. Г. Арутюнов

Россия

Арутюнов Г. П. — член-корр. РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней №1 ИКМ

Москва

М. М. Батюшин

Россия

Батюшин М. М. — д.м.н., профессор, профессор кафедры внутренних болезней № 2, нефролог-консультант клиники

Ростов-на-Дону

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде С. В. — д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Н. Э. Звартау

Россия

Звартау Н. Э.* — к.м.н., зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

С. В. Недогода

Россия

Недогода С. В. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней Института НМФО

Волгоград

Е. М. Шилов

Россия

Шилов Е. М. — д.м.н., профессор, профессор по кафедре нефрологии и диализа кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии

Москва

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева А. Е. — к.м.н., зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Медведева

Россия

Медведева Е. А. — к.м.н., зав. отделом стратегического развития кардиологической службы в регионах Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Е. А. — руководитель терапевтического направления

Москва

Н. А. Молитвословова

Россия

Молитвословова Н. А. — к.м.н., старший медицинский советник

Москва

- Среди пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и маркерами хронической болезни почек (ХБП) диагноз ХБП подтверждён: у 78,8% больных в ходе проспективного исследования, у 42,5% — по ретроспективным данным.

- Крайне низкая частота применения маркеров повреждения почек в моче для диагностики ХБП.

- Гипердиагностика и гиподиагностика ХБП обусловлены недостаточным обследованием и некорректной оценкой маркеров ХБП.

- Среди обследованных пациентов преобладали женщины, отмечался длительный анамнез АГ, преобладала III стадия гипертонической болезни и категория очень высокого сердечно-сосудистого риска.

- Выявлено серьёзное бремя метаболических факторов риска и атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

- Отмечена высокая частота назначения ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, после верификации ХБП 24,5% пациентов получали ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа.

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Арутюнов Г.Г., Батюшин М.М., Виллевальде С.В., Звартау Н.Э., Недогода С.В., Шилов Е.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А., Молитвословова Н.А. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового исследования пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХБП). Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6515. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6515. EDN: DMFDJM

For citation:

Shlyakhto E.V., Arutyunov G.P., Batyushin M.M., Villevalde S.V., Zvartau N.E., Nedogoda S.V., Shilov E.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A., Molitvoslovova N.A. Interim analysis of prospective observational multicenter study of patients with hypertension and chronic kidney disease in the Russian Federation (PRIORITY-CKD). Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6515. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6515. EDN: DMFDJM