Перейти к:

Частота, клиническая и прогностическая роль сахарного диабета 2 типа у пациентов c сердечной недостаточностью: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6519

EDN: PTVUVL

Аннотация

Цель. Оценить частоту, клинические особенности и прогностическое значение сахарного диабета 2 типа (СД2) у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью (СН).

Материал и методы. По данным исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН в когорте 19939 пациентов с СН проведён ретроспективный анализ частоты СД2, особенностей контроля и терапии данных коморбидных состояний. Методом многофакторной регрессионной модели Кокса оценена прогностическая роль СД2 и гликированного гемоглобина (HbA1c).

Результаты. Частота СД2 у пациентов с СН составила 27,4%. Уровень HbA1c на Визите 1 был определён у 37,6% пациентов с СД2 и в 11,6% случаев при отсутствии СД. Пациенты с СД2 по сравнению с группой без СД2 характеризовались большим бременем сердечно-сосудистых коморбидных заболеваний и таких некардиальных сопутствующих состояний, как хроническая болезнь почек, анемия, бронхиальная астма. У пациентов с СД2 отмечались более высокий функциональный класс, большая длительность СН, более частые госпитализации по поводу СН в анамнезе. Исходно наличие СД2 ассоциировалось с более частым назначением блокаторов рецепторов ангиотензина II, блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, антагонистов минералокортикоидных рецепторов, бета-блокаторов, ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (иНГТ2). В динамике после Визита 1 в обеих подгруппах отмечено увеличение назначения всех классов рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ), особенно иНГТ2. Доли пациентов, получающих целевые дозы РБМТ, были низкими в обеих подгруппах с и без СД2, однако титрование доз всех классов РБМТ было более эффективным среди пациентов с СД2. Для контроля гликемии чаще использовался метформин, вторую позицию занимали иНГТ2 и третью — препараты сульфонилмочевины, не являющиеся препаратами выбора при СН. Пациенты с СД2 характеризовались более неблагоприятным прогнозом по сравнению с когортой без СД2. В подгруппе пациентов с СД2 уровень HbA1c >9% был ассоциирован с увеличением вероятности смерти от всех причин, а также госпитализаций по любым причинам и по поводу СН.

Заключение. Наличие СД2 у пациентов с СН ассоциировано с более тяжёлым киническим течением СН, ухудшает прогноз и требует повышения осведомлённости врачей по диагностической и лечебной тактике ведения данной когорты пациентов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Частота, клиническая и прогностическая роль сахарного диабета 2 типа у пациентов c сердечной недостаточностью: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6519. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6519. EDN: PTVUVL

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Prevalence, clinical and prognostic role of type 2 diabetes in patients with heart failure: a subanalysis of the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6519. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6519. EDN: PTVUVL

Растущее бремя сахарного диабета (СД) представляет серьёзную глобальную проблему для систем здравоохранения во всём мире. По прогнозам, к 2050г >1,31 млрд человек будут больны СД, в Российской Федерации возраст-стандартизированная распространённость составит 5568,3 на 100 тыс. населения с ростом в 40,8% по сравнению с показателями 2021г [1]. СД 2 типа (СД2) является наиболее распространённым вариантом и составляет ~90% патологии углеводного обмена [2]. Сочетание СД2 и сердечно-сосудистых заболеваний требует от клиницистов глубоких знаний и навыков ведения данной группы пациентов, для чего создаются отдельные рекомендации и консенсусные документы с акцентом на ключевые позиции диагностики и терапии [2][3].

Сердечная недостаточность (СН) и СД имеют тесные двунаправленные связи: с одной стороны, СД является фактором риска развития СН [3], с другой стороны, СН связана с высокой заболеваемостью СД, превосходящей показатели в общей популяции [4]. Патогенетические механизмы таких взаимосвязей мультифакториальны: СД2 ассоциирован с атерогенным липидным профилем, повышенным артериальным давлением, неспецифическим воспалением, нарушением функции почек и образованием конечных продуктов гликирования, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний [5]. В свою очередь большая частота СД2 при СН в основном связана с наличием инсулинорезистентности у пациентов с СН, даже при отсутствии гипергликемии натощак, что обусловлено нейрогуморальной активацией и повышенной активностью симпатической нервной системы [6]. По данным многоцентрового европейского регистра ESC-HFA, частота СД среди амбулаторных пациентов с СН составила 36,5% [7]. В крупной когорте госпитализированных с СН пациентов СД встречался значительно чаще — в 44% случаев [8]. Кроме того, наличие одного состояния ассоциировано с неблагоприятным прогнозом и повышенным риском клинических событий для другого, что также актуализирует необходимость мониторинга эпидемиологических данных для определения ресурсов здравоохранения для данной сложной категории пациентов [9][10].

В последние годы как для СН, так и для СД2 появились эффективные методы лечения, изменяющие течение данных заболеваний, которые не только улучшают метаболический статус и качество жизни, уменьшают симптомы, но и благоприятно влияют на прогноз [2]. Традиционно известные как антигипергликемические препараты, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГТ2) стали неотъемлемым компонентом рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ) при СН во всём спектре фракции выброса (ФВ) левого желудочка и продемонстрировали свою эффективность независимо от наличия СД2 [11]. Реализуемые эффекты данного класса лекарственных препаратов обусловлены комплексным воздействием на звенья кардиоренометаболического континуума и продолжают изучаться в экспериментальных и клинических исследованиях [12].

Современные российские данные по частоте СД2 среди пациентов с СН ограничены регистрами с участием отдельных регионов, не содержат сведений о клинических особенностях указанной группы, о применяемой терапии [13], и лишь отдельные отражают данные по исходам [14].

Целью данного субанализа является оценка частоты, клинического и прогностического значения СД2 у амбулаторных пациентов с СН в условиях реальной практики по данным исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН.

Материал и методы

Проведён субанализ данных Проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН), дизайн и основные результаты которого представлены ранее [15][16]. В период с 21 декабря 2020г по 29 декабря 2022г в исследование включали амбулаторных пациентов 18 лет и старше с диагнозом СН. Полученные данные вносились в специально разработанную электронную регистрационную карту (ЭРК). Причины смерти и госпитализаций указывались врачом-исследователем.

В рамках данного субанализа из 19981 пациента исходной когорты были исключены 42 пациента с наличием других типов СД, кроме 2 типа. Исследуемую когорту составили 19939 пациентов.

Наличие СД отмечалось врачами-исследователями в поле ЭРК в рубрике коморбидных состояний, где указывались также длительность заболевания и проводимая терапия. Сравнивали клинические характеристики, терапию до и после Визита 1 и прогноз пациентов в зависимости от репортируемого СД2.

Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципам Хельсинкской декларации. Все участники до включения в исследование дали письменное информированное согласие.

Статистическую обработку данных проводили в программе Stata (версия 18.0, StataCorp). Для описания количественных параметров использовали среднее и стандартное отклонение (при правильном распределении данных) или медиану и 25 и 75 перцентили (при неправильном распределении). Качественные переменные представляли как число и долю пациентов с признаком по отношению ко всей когорте. Частоту качественных признаков в подгруппах сравнивали с помощью критерия хи-квадрат; значения количественных признаков с правильным и неправильным распределением — с помощью t-теста и U-критерия Манна-Уитни (для двух групп) или тестов ANOVA и Крускала-Уоллиса (для ≥3 групп). Частоты неблагоприятных событий оценивали с помощью метода Каплана-Мейера и логрангового критерия. Для оценки прогностического значения СД2 и уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) выполняли многофакторный регрессионный анализ Кокса.

Результаты

Частота оценки и аспекты интерпретации уровня HbA1c

В обследованной когорте среди пациентов с установленным СД2 уровень HbA1c был определён на Визите 1 только у 2057 (37,6%) пациентов, в подгруппе без СД2 у 1625 (11,2%) пациентов. У 126 пациентов без установленного СД2 (как и без СД любого типа) уровень HbA1c на Визите 1 был ≥6,5%, из них случаи вновь диагностированного СД были отрепортированы только у 11 (8,7%) пациентов.

Клиническая характеристика СН в зависимости от наличия СД2

В обследованной когорте диагноз СД2 был установлен у 5472 (27,4%) пациентов, чаще при СН с сохранённой ФВ (СНсФВ) (2394, 29,7%) по сравнению с СН с низкой ФВ (СНнФВ) (1735, 24,9%) и умеренно сниженной ФВ (СНунФВ) (1343, 27,2%). Основные клинико-демографические характеристики групп в зависимости от наличия СД2 представлены в таблице 1. Пациенты с СД2 по сравнению с группой без СД2 были старше, характеризовались большей долей женщин, более высоким функциональным классом (ФК) и большей длительностью СН, чаще имели в анамнезе госпитализацию по поводу СН. Ожидаемо, у пациентов с СД2 отмечалось большее бремя атеросклеротических сердечно-сосудистых коморбидных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, заболевания периферических артерий, инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, а также чаще регистрировались фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия, дислипидемия и ожирение. Хроническая болезнь почек (ХБП) была диагностирована в 56,4% случаев при наличии СД2 и только в 40,2% при его отсутствии. Из другой сопутствующей патологии анемия и бронхиальная астма также чаще репортировались в подгруппе с СД2.

Таблица 1

Исходная клинико-демографическая характеристика пациентов с СН в зависимости от наличия СД2

|

Параметр |

Сахарный диабет 2 типа |

Значение p для групп |

Пропущенных данных |

|

|

Нет |

Да |

|||

|

Мужской пол, n (%) |

9618 (66,5%) |

3057 (55,9%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Возраст, лет |

64,2±11,4 |

66,7±9,4 |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Курение, n (%) |

||||

|

— Нет |

9946 (68,7%) |

4114 (75,2%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

— В настоящее время |

2134 (14,8%) |

550 (10,1%) |

||

|

— В прошлом |

2387 (16,5%) |

808 (14,8%) |

||

|

Злоупотребление алкоголем, n (%) |

||||

|

— Нет |

13806 (95,4%) |

5260 (96,1%) |

0,088 |

0 (0%) |

|

— В настоящее время |

107 (0,7%) |

31 (0,6%) |

||

|

— Прекратил |

554 (3,8%) |

181 (3,3%) |

||

|

ИМТ, кг/м² |

29,1±5,4 |

32,0±5,8 |

<0,001 |

573 (2,9%) |

|

Функциональный класс (NYHA), n (%) |

||||

|

— I |

1639 (11,3%) |

388 (7,1%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

— II |

7953 (55,0%) |

2774 (50,7%) |

||

|

— III |

4647 (32,1%) |

2172 (39,7%) |

||

|

— IV |

228 (1,6%) |

138 (2,5%) |

||

|

ШОКС, суммарный балл |

4 [ 3-6] |

5 [ 4-7] |

<0,001 |

713 (3,6%) |

|

Функциональный класс (ШОКС), n (%) |

||||

|

— I (≤3 баллов) |

4076 (29,3%) |

1299 (24,5%) |

<0,001 |

713 (3,6%) |

|

— II (4-6 баллов) |

6868 (49,3%) |

2554 (48,3%) |

||

|

— III (7-9 баллов) |

2747 (19,7%) |

1288 (24,3%) |

||

|

— IV (>9 баллов) |

243 (1,7%) |

151 (2,9%) |

||

|

ФВ, % |

45,5±12,6 |

46,9±12,1 |

<0,001 |

|

|

Фенотипы СН по ФВ, n (%) |

<0,001 |

0 (0%) |

||

|

— СНнФВ |

5220 (36,1%) |

1735 (31,7%) |

||

|

— СНунФВ |

3590 (24,8%) |

1343 (24,5%) |

||

|

— СНсФВ |

5657 (39,1%) |

2394 (43,8%) |

||

|

NT-proBNP, пг/мл |

699 [ 330,9-1545] |

692,5 [ 357-1533] |

0,394 |

14159 (71%) |

|

Длительность СН (мес.) |

20 [ 3-60] |

24 [ 5-62,1] |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Анамнез госпитализации с СН, n (%) |

4553 (31,5%) |

1837 (33,6%) |

0,005 |

|

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

12527 (86,6%) |

5220 (95,4%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

6095 (42,1%) |

2393 (43,7%) |

0,041 |

0 (0%) |

|

Желудочковые аритмии, n (%) |

2102 (14,5%) |

619 (11,3%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

10227 (70,7%) |

4409 (80,6%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

6647 (45,9%) |

2760 (50,4%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Заболевание периферических артерий, n (%) |

1147 (7,9%) |

611 (11,2%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Цереброваскулярная болезнь, n (%) |

1206 (8,3%) |

646 (11,8%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, n (%) |

1134 (7,8%) |

557 (10,2%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Дислипидемия, n (%) |

4959 (34.3%) |

2154 (39,4%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Хроническая болезнь почек, n (%) |

5815 (40,2%) |

3085 (56,4%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Ожирение, n (%) |

5686 (39,3%) |

3334 (60,9%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Хроническая обструктивная болезнь лёгких, n (%) |

900 (6,2%) |

340 (6,2%) |

0,984 |

|

|

Бронхиальная астма, n (%) |

358 (2,5%) |

210 (3,8%) |

<0,001 |

0 (0%) |

|

Анемия, n (%) |

3131 (27,6%) |

1345 (30,3%) |

0,001 |

4140 (20,8%) |

Сокращения: ИМТ — индекс массы тела, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ФВ — фракция выброса, ШОКС — шкала оценки клинического состояния при ХСН, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, NYHA — функциональная классификация Нью-Йоркской ассоциации сердца.

Терапия СН в зависимости от наличия СД2

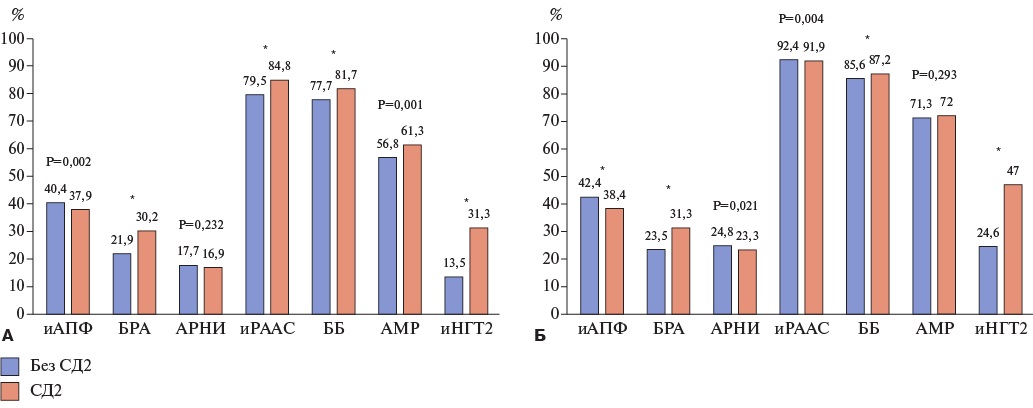

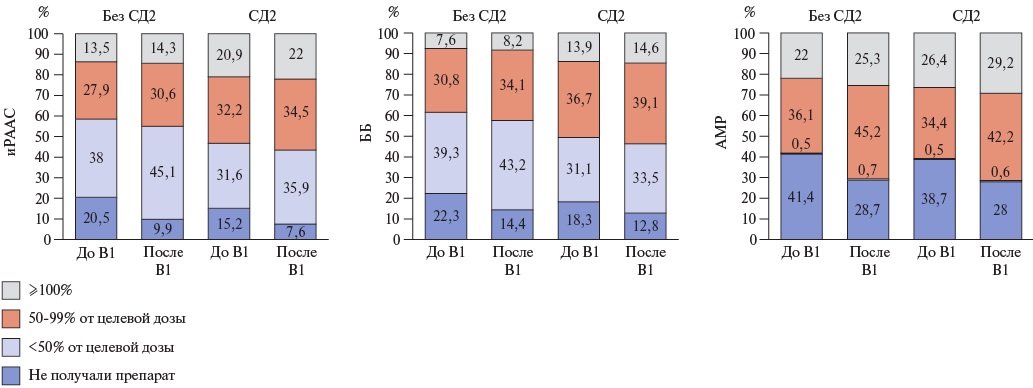

Назначение классов РБМТ в зависимости от наличия СД2 представлено на рисунке 1. Исходно до Визита 1 в обследованной когорте с СД2 по сравнению с подгруппой без СД2 ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента назначались реже, чем ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор у сопоставимой доли пациентов, в то время как блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (иРААС), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР), бета-адреноблокаторы (ББ), иНГТ2 значимо чаще (рис. 1 А). После Визита 1 отмечена положительная динамика в обеих подгруппах по назначению всех классов РБМТ, особенно увеличилось назначение иНГТ2, АМР, иРААС (рис. 1 Б). Доли пациентов, получающих целевые дозы РБМТ, были низкими в обеих подгруппах с и без СД2. Однако титрование доз всех классов РБМТ было более эффективным среди пациентов с СД2 по сравнению с группой без СД2 (рис. 2).

Рис. 1. Терапия классами РБМТ в зависимости от наличия СД2: А — до Визита 1, Б — после Визита 1.

Примечание: * — p<0,001.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, ББ — бета-адреноблокатор, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

Рис. 2. Применение различных доз лекарственных препаратов РБМТ до и после Визита 1 в зависимости от наличия СД2.

Примечание: при сравнении групп без СД2 и СД2 до Визита 1, а также данных групп после Визита 1 все различия были значимы (p<0,01).

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, СД2 — сахарный диабет 2 типа.

Контроль гликемии и терапия СД2 у пациентов с СН

У 972 (47,3%) пациентов с СД2 и известным уровнем HbA1c показатель находился в диапазоне жёсткого гликемического контроля <7%, в 525 (25,5%) случаях HbA1c был в пределах 7-7,9%, уровень 8-8,9% регистрировался у 225 (10,9%) пациентов и HbA1c c ≥9% в 335 (16,3%) случаях.

Рекомендации по диетотерапии и мероприятиям по модификации образа жизни были даны 95,8% пациентам с СД2. Медикаментозная терапия преимущественно была представлена пероральными сахароснижающими препаратами. До Визита 1 метформин принимали 54,5% пациентов, иНГТ2-31,3%, препараты сульфонилмочевины — 23,3% и ингибиторы дипептидилпептидазы-4-9%. После Визита 1 значительно увеличилась доля пациентов, принимающих иНГТ2, достигнув значения 47%, применение остальных групп препаратов оставалось стабильным с незначительным увеличением назначения. Из инъекционных препаратов до Визита 1 использовались агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и инсулины (у 0,7% и 16% пациентов, соответственно). После Визита 1 доли пациентов, получавших данные препараты, составили 0,9% и 16,5%, соответственно. Не рекомендованные при СН тиазолидиндионы в обследованной когорте не применялись.

Преобладающей сахароснижающей терапией была монотерапия, которую получали 49% пациентов до Визита 1 и 44,9% после Визита 1. Наблюдалось увеличение доли комбинированной терапии после Визита 1 по сравнению с исходной: использование двухкомпонентных и трехкомпонентных схем выросло с 28,1% до 34,8% и с 8,3% до 10,7%, соответственно. Схемы с применением 4-5 препаратов применялись редко, однако также наблюдалась тенденция к более частому их использованию после Визита 1-1,5% по сравнению с исходной долей — 1,2%.

Прогноз пациентов с СН в зависимости от наличия СД2 и уровня HbA1c

Пациенты с СД2 имели более неблагоприятный прогноз в отношении смерти от любых причин, сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций по любой причине в течение 12 мес. наблюдения по сравнению с пациентами без СД2 (табл. 2). Продемонстрирована также прогностическая роль HbA1c, определённого на Визите 1 у пациентов с сочетанием СН и СД2. По данным однофакторного и многофакторного регрессионного анализа уровень HbA1c ≥9% значимо увеличивал вероятность смерти от любой причины, а также госпитализаций по поводу СН и по любым причинам (табл. 3).

Таблица 2

Прогностическое значение СД2 у пациентов с СН

|

Исход |

Однофакторная модель |

Многофакторная модель |

||

|

ОР [ 95% ДИ] |

p |

ОР [ 95% ДИ] |

p |

|

|

Смерть |

1,377 [ 1,206, 1,573] |

<0,001 |

1,448 [ 1,253, 1,673] |

<0,001 |

|

СС смерть |

1,383 [ 1,177, 1,624] |

<0,001 |

1,431 [ 1,201, 1,704] |

<0,001 |

|

ГоспЛП |

1,100 [ 1,032, 1,172] |

0,003 |

1,082 [ 1,009, 1,159] |

0,026 |

|

ГоспСН |

1,118 [ 0,987, 1,266] |

0,080 |

1,062 [ 0,928, 1,215] |

0,384 |

|

ГоспСС |

1,098 [ 1,015, 1,188] |

0,020 |

1,056 [ 0,970, 1,151] |

0,210 |

Примечание: однофакторные модели стратифицированы по исследовательскому центру, модели многофакторной регрессии — стратификация по исследовательскому центру и поправка на возраст, пол, статус курения (когда-либо против отсутствия курения в анамнезе), длительность СН, категорию фракции выброса (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1), ФК NYHA, систолическое артериальное давление на Визите 1, частоту сердечных сокращений на Визите 1, категорию ИМТ (≤25, 25-30, ≥30 кг/м²), ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, артериальную гипертензию, фибрилляцию предсердий, СД2, хроническую обструктивную болезнь лёгких, анамнез инсульта, терапию иРААС, ББ, АМР, иНГТ2, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 после Визита 1.

Сокращения: ГоспЛП — госпитализации по любой причине, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистым причинам, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков, СС — сердечно-сосудистая.

Таблица 3

Прогностическая роль HbA1c у пациентов с СН и СД2

|

Исход |

Однофакторная модель |

Многофакторная модель |

||

|

ОР [ 95% ДИ] |

p |

ОР [ 95% ДИ] |

p |

|

|

Смерть |

||||

|

<7% |

Референс |

Референс |

||

|

7-7,9% |

0,911 [ 0,509, 1,630] |

0,754 |

0,911 [ 0,510, 1,628] |

0,753 |

|

8-8,9% |

0,855 [ 0,401, 1,825] |

0,686 |

0,901 [ 0,416, 1,952] |

0,792 |

|

≥9% |

1,918 [ 1,110, 3,312] |

0,020 |

2,040 [ 1,171, 3,556] |

0,012 |

|

СС смерть |

||||

|

<7% |

Референс |

Референс |

||

|

7-7,9% |

0,876 [ 0,435, 1,767] |

0,712 |

0,870 [ 0,432, 1,755] |

0,698 |

|

8-8,9% |

0,890 [ 0,372, 2,127] |

0,793 |

0,910 [ 0,372, 2,227] |

0,837 |

|

≥9% |

1,864 [ 0,976, 3,559] |

0,059 |

1,886 [ 0,976, 3,644] |

0,059 |

|

ГоспЛП |

||||

|

<7% |

Референс |

Референс |

||

|

7-7,9% |

0,974 [ 0,770, 1,231] |

0,824 |

0,949 [ 0,748, 1,204] |

0,668 |

|

8-8,9% |

1,258 [ 0,946, 1,672] |

0,114 |

1,265 [ 0,947, 1,691] |

0,112 |

|

≥9% |

1,416 [ 1,103, 1,819] |

0,006 |

1,346 [ 1,037, 1,747] |

0,025 |

|

ГоспСН |

||||

|

<7% |

Референс |

Референс |

||

|

7-7,9% |

1,007 [ 0,602, 1,686] |

0,978 |

1,079 [ 0,634, 1,837] |

0,780 |

|

8-8,9% |

1,456 [ 0,781, 2,715] |

0,238 |

1,647 [ 0,858, 3,160] |

0,134 |

|

≥9% |

2,129 [ 1,260, 3,599] |

0,005 |

2,137 [ 1,202, 3,799] |

0,010 |

|

ГоспСС |

||||

|

<7% |

Референс |

Референс |

||

|

7-7,9% |

0,906 [ 0,673, 1,220] |

0,516 |

0,876 [ 0,647, 1,187] |

0,394 |

|

8-8,9% |

1,169 [ 0,808, 1,690] |

0,407 |

1,179 [ 0,809, 1,720] |

0,392 |

|

≥9% |

1,436 [ 1,049, 1,967] |

0,024 |

1,302 [ 0,935, 1,813] |

0,119 |

Примечание: однофакторные регрессионные модели стратифицированы по исследовательскому центру. Многофакторные регрессионные модели для смерти по любой причине и по сердечно-сосудистым причинам — стратификация по исследовательскому центру и поправка на возраст, пол, категорию фракции выброса (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1). Многофакторные регрессионные модели для госпитализаций по любой причине, по сердечно-сосудистым причинам и с СН — стратификация по исследовательскому центру и поправка на возраст, пол, категорию ФВ (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1), ФК NYHA (III/IV vs I/II), систолическое артериальное давление на Визите 1, частоту сердечных сокращений на Визите 1, категорию ИМТ (≤25, 25-30, ≥30 кг/м²), инфаркт миокарда в анамнезе, фибрилляцию предсердий, терапию иРААС, ББ, АМР, иНГТ2, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 после Визита 1.

Сокращения: ГоспЛП — госпитализации по любой причине, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистым причинам, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков, СС — сердечно-сосудистая.

Обсуждение

В представленном субанализе крупного когортного исследования проведена оценка клинико-прогностических особенностей СН в зависимости от наличия СД2. Выявлены проблемы реальной клинической практики: гиподиагностика СД2, связанная с отсутствием репортирования новых случаев заболевания при наличии уровня HbA1c ≥6,5%, недостаточное определение уровня HbA1c среди пациентов с СД2, только в 37,6% случаев. Пациенты с сочетанием СН и СД2 по сравнению с подгруппой без СД2 характеризовались более тяжёлым течением СН, большим бременем атеросклеротических сердечно-сосудистых коморбидных состояний, а также фибрилляции предсердий, артериальной гипертензии, ожирения, дислипидемии и таких некардиальных сопутствующих заболеваний, как ХБП, бронхиальная астма и анемия. Пациенты с СД2 чаще получали такие классы РБМТ, как БРА, ББ, иНГТ2, по сравнению с пациентами без СД2 как исходно, так и после Визита 1 с положительной динамикой назначения всех классов, особенно иНГТ2. Лидирующие позиции для контроля гликемии занимали метформин, иНГТ2 и препараты сульфонилмочевины. Большинство пациентов получали монотерапию, в динамике отмечался рост назначения 2-х и 3-х компонентной пероральной сахароснижающей терапии. Пациенты с СД2 характеризовались более неблагоприятным прогнозом по сравнению с когортой без СД2. Уровень HbA1c >9% у пациентов с СД2 был ассоциирован с увеличением вероятности смерти от всех причин, а также госпитализаций по любым причинам и по поводу СН.

Частота СД2 в обследованной когорте была сопоставима с данными крупного швейцарского регистра [17], однако была существенно ниже, чем в многоцентровом европейском регистровом исследовании, в котором составила 36,5%/3440 пациентов, из них в 658 (19,1%) случаях диагноз был установлен впервые [7]. Уровень HbA1c в указанном регистре ESC-HFA [7] оценивался у 46,6% пациентов с СД, в то время как в проведённом субанализе частота определения была ниже и составила 37,6% случаев. Это свидетельствует о недостаточном скрининге гликемического контроля, который рекомендован для всех пациентов с СН и СД2 согласно актуальным клиническим рекомендациям [18]. Также у 115 пациентов обследованной когорты с уровнем HbA1c ≥6,5% не был репортирован СД, что свидетельствует о некорректной оценке диагностического показателя и случаях гиподиагностики СД в клинической практике.

По результатам исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН у пациентов с СД2 по сравнению с группой без СД2 выявлено большее бремя сердечно-сосудистых коморбидных состояний, что отмечалось и в других регистрах [17][19]. Высокая частота таких некардиальных коморбидностей, как ХБП, анемия, ожирение, обусловлена их патогенетическими взаимосвязями и подтверждается другими исследованиями [19][20]. Кроме того, по данным регистра СД европейских стран (n=289954), сочетание СН и СД2 в реальной клинической практике ассоциировано с более тяжелым бременем микро- и макрососудистых осложнений, чем у пациентов без СН [21].

В данном субанализе более тяжелое течение СН в подгруппе с СД2 определялось более высоким ФК (NYHA), как и в других регистрах [7][19][22]. Кроме того, по результатам исследования наличие СД2 ассоциировалось с большей длительностью СН, увеличением доли пациентов с III-IV ФК по Шкале оценки клинического состояния, а также с анамнезом госпитализаций по поводу СН.

Применение классов РБМТ в зависимости от наличия СД2 является предметом особого интереса в исследованиях реальной клинической практики. По представленным данным наличие СД2 ассоциировалось с большей частотой назначения иРААС, БРА, ББ, иНГТ2, АМР исходно. Аналогичные данные по ББ и ИРААС продемонстрированы в швейцарском регистре [17]. В то время как в регистре ESC-HFA доли пациентов, получавших АМР и ББ, были в подгруппах сопоставимы и только иРААС чаще назначались при СД2 [7]. Обращает на себя внимание достаточно высокая частота назначения АМР, а также ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторов после Визита 1, превышающая показатели регистра CHAMP-HF через 12 мес. наблюдения [22]. Крайне актуальной является проблема недостаточного достижения целевых доз классов РБМТ как среди пациентов без СД2, так и при его наличии [22], что выявлено и в данном субанализе. Более эффективное титрование в подгруппе с СД2 обследованной когорты отражает акцент клиницистов на профиле риска пациентов. Несмотря на то, что иНГТ2 показаны пациентам с СН во всём спектре ФВ независимо от наличия СД2 [18], сохраняется больший приоритет назначения данного класса пациентам с СД2. Значимая положительная динамика по применению иНГТ2 после Визита 1 отражает важность динамического наблюдения пациента для оптимизации имплементации клинических рекомендаций.

По нашим данным, из антигипергликемических препаратов метформин занимал лидирующую позицию по частоте назначения, его получали больше половины пациентов, второе и третье место занимали соответственно иНГТ2 и препараты сульфонилмочевины. В соответствии с актуальными клиническими рекомендациями, иНГТ2 являются приоритетным для назначения классом препаратов, влияющим на исходы, в то время как метформин, инсулины, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, линаглиптин) могут рассматриваться для дополнительного контроля гликемии, однако не влияют на риск госпитализаций и другие исходы [2]. Очевидными барьерами для более широкого применения иНГТ2 являются терапевтическая инертность и экономическая составляющая лечения. В отношении препаратов сульфонилмочевины данные по их безопасности при СН противоречивы, и они не являются препаратами выбора для контроля гликемии в данной когорте пациентов [2]. В CHAMP-HF [22] метформин также был наиболее часто назначаемым препаратом (41%), за которым следовал инсулин 36%, занимающий первую позицию в другом крупном регистровом исследовании пациентов с СН после госпитализации [10]. Частое назначение инсулинотерапии после периода декомпенсации СН также отражает значимое влияние двух коморбидных состояний на течение друг друга. В обследованной когорте пациентов с СД2 монотерапия преобладала, положительная динамика в назначении комбинированной терапии обусловила её большую долю при сравнении с другими исследованиями [22].

Наличие СД2 у пациентов с СН ассоциировано с большей вероятностью смерти от всех причин [7][14][22][23], что установлено и в данном субанализе. Также продемонстрировано значимое увеличение частоты госпитализаций по любым причинам и по поводу СН. По полученным данным, уровень HbA1c ≥9% был связан с повышением вероятности смерти от всех причин, а также госпитализаций по любым причинам и по поводу СН. В обследуемой когорте 335 (16,3%) пациентов имели уровень HbA1c ≥9%. Современный подход предполагает не только жесткий гликемический контроль c достижением уровня HbA1c <7%, но и возможность индивидуализировать целевые показатели HbA1c в соответствии с сопутствующими заболеваниями, длительностью диабета и ожидаемой продолжительностью жизни [2]. Для пациентов с СН и СД оптимальные целевые уровни HbA1c, которые обеспечат благоприятную прогностическую траекторию, продолжают обсуждаться в зависимости от фенотипа, клинического статуса и других факторов [24][25]. Запланированный систематический обзор и метаанализ также нацелен на оценку прогностической ценности и оптимального диапазона HbA1c в отношении смертности и повторных госпитализаций у пациентов с СН [26]. По данным крупного ретроспективного анализа данных 65950 пациентов с СН, вариабельность уровня HbA1c была ассоциирована с повышенным риском смерти от всех причин и повторных госпитализаций по поводу СН независимо от диабетического статуса, более выраженная взаимосвязь наблюдалась в подгруппе пациентов без СД [27], что актуализирует изучение ценности данного маркера не только как инструмента скрининга и контроля гликемии, но и как прогностического параметра для стратификации риска пациентов с СН независимо от наличия СД.

Ограничения исследования. Основные ограничения связаны с внесением данных врачами-исследователями, что может приводить к потенциально неполному сбору информации. Для оптимизации качества внесения данных в ЭРК осуществлялись специальные тренинги для всех исследовательских центров и меры по независимому мониторингу и валидации данных.

Пациентам не выполнялась оценка уровня гликемии натощак и только у 11,2% пациентов без СД определялся уровень HbA1c на Визите 1, что отражало ограничения для выявления новых случаев СД в условия реальной клинической практики.

Заключение

В представленном субанализе крупного когортного исследования амбулаторных пациентов с СН выявлены проблемы реальной клинической практики, связанные с гиподиагностикой СД2 по уровню HbA1c, недостаточным скринингом гликемического контроля у пациентов с СД2. Продемонстрировано более тяжелое течение СН при наличии СД2, а также большее бремя коморбидных состояний в данной когорте. Пациенты с СД2 чаще получали такие классы РБМТ, как БРА, ББ, иНГТ2, по сравнению с пациентами без СД2, с положительной динамикой назначения всех классов, особенно иНГТ2. В когорте с СД2 чаще назначались целевые дозы основных классов РБМТ по сравнению с подгруппой без СД2, однако недостаточное титрование является серьёзным барьером для улучшения исходов пациентов независимо от наличия СД2. Несмотря на увеличение доли пациентов, получающих иНГТ2, сохраняется проблема широкого использования препаратов сульфонилмочевины, не являющихся препаратами выбора для контроля гликемии при СН. Большинство пациентов для лечения СД2 получали монотерапию, в динамике отмечался рост назначения 2- и 3-компонентной пероральной сахароснижающей терапии, что отражает улучшение контроля гликемии. Пациенты с СД2 характеризовались более неблагоприятным прогнозом по сравнению с когортой без СД2. В подгруппе пациентов с СД2 уровень HbA1c >9% был ассоциирован с увеличением вероятности смерти от всех причин, а также госпитализаций по любым причинам и по поводу СН. Для улучшения прогноза пациентов с сочетанием СН и СД2 необходимы таргетные меры, направленные на совершенствование диагностики, контроля и терапии данных состояний.

Благодарности. Авторы выражают благодарность всем руководителям медицинских организаций за помощь в организации и проведении исследования, а также пациентам, принявшим участие в исследовании.

Отношения и деятельность. Проведение и анализ результатов исследования выполнены при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

Список литературы

1. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2023;402(10397):203-34. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.

2. Marx N, Federici M, Schütt K, et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J. 2023;44(39):4043-140. doi:10.1093/eurheartj/ehad192. Erratum in: Eur Heart J. 2023;44(48):5060. doi:10.1093/eurheartj/ehad774. Erratum in: Eur Heart J. 2024;45(7):518. doi:10.1093/eurheartj/ehad857.

3. Pop-Busui R, Januzzi JL, Bruemmer D, et al. Heart Failure: An Underappreciated Complication of Diabetes. A Consensus Report of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2022;45(7):1670-90. doi:10.2337/dci22-0014.

4. Zareini B, Rørth R, Holt A, et al. Heart failure and the prognostic impact and incidence of new-onset of diabetes mellitus: a nationwide cohort study. Cardiovasc Diabetol. 2019;18:79. doi:10.1186/s12933-019-0883-4.

5. Rao Kondapally Seshasai S, Kaptoge S, Thompson A, et al.; Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of cause-specific death. N Engl J Med. 2011;364(9):829-41. doi:10.1056/NEJMoa1008862.

6. Palazzuoli A, Iacoviello M. Diabetes leading to heart failure and heart failure leading to diabetes: epidemiological and clinical evidence. Heart Fail Rev. 2023;28(3):585-96. doi:10.1007/s10741-022-10238-6.

7. Dauriz M, Targher G, Laroche C, et al.; ESC-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Association Between Diabetes and 1-Year Adverse Clinical Outcomes in a Multinational Cohort of Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure: Results From the ESC-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Diabetes Care. 2017;40(5):671-8. doi:10.2337/dc16-2016.

8. Echouffo-Tcheugui JB, Xu H, DeVore AD, et al. Temporal trends and factors associated with diabetes mellitus among patients hospitalized with heart failure: Findings from Get With The Guidelines-Heart Failure registry. Am Heart J. 2016;182:9-20. doi:10.1016/j.ahj.2016.07.025.

9. Gregg EW, Hora I, Benoit SR. Resurgence in Diabetes-Related Complications. JAMA. 2019;321(19):1867-8. doi:10.1001/jama.2019.3471.

10. Bhatt AS, Fonarow GC, Greene SJ, et al. Medical Therapy Before, During and After Hospitalization in Medicare Beneficiaries With Heart Failure and Diabetes: Get With The Guidelines — Heart Failure Registry. J Card Fail. 2024;30(2):319-28. doi:10.1016/j.cardfail.2023.09.005.

11. Talha KM, Anker SD, Butler J. SGLT-2 Inhibitors in Heart Failure: A Review of Current Evidence. Int J Heart Fail. 2023;5(2):82-90. doi:10.36628/ijhf.2022.0030.

12. Cuttone A, Cannavò V, Abdullah RMS, et al. Expanding the Use of SGLT2 Inhibitors in T2D Patients Across Clinical Settings. Cells. 2025;14(9):668. doi:10.3390/cells14090668.

13. Айрапетян А. А., Лазарева Н. В., Рейтблат О. М. и др. Коморбидные состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра хронической сердечной недостаточности в Тюменской области). Consilium Medicum. 2023;25(10):685-92. doi:10.26442/20751753.2023.10.202384.

14. Лукьянов М. М., Концевая А. В., Мырзаматова А. О. и др. Пациенты с сочетанием сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа по данным регистров РЕКВАЗА и РЕГИОН: характеристика мультиморбидности и исходов, оценка потенциального эффекта дапаглифлозина в российской клинической практике. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2020;16(1):59-68. doi:10.20996/18196446-2020-02-03.

15. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. doi:10.15829/1560-4071-2023-5456.

16. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Характеристика и исходы у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты крупного проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования Приоритет-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6516. doi:10.15829/1560-4071-2025-6516. EDN: DZOXMG.

17. Salvador D Jr, Bano A, Wehrli F, et al. Impact of type 2 diabetes on life expectancy and role of kidney disease among inpatients with heart failure in Switzerland: an ambispective cohort study. Cardiovasc Diabetol. 2023;22(1):174. doi:10.1186/s12933-023-01903-7.

18. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi:10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN: WKIDLJ.

19. Siedlecki Ł, Szyguła-Jurkiewicz B, Pyka Ł, et al. Clinical features, management and mortality in diabetic and non-diabetic patients with heart failure — observations from the COMMITHF registry. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017;14(3):170-4. doi:10.5114/kitp.2017.70530.

20. Arévalo-Lorido JC, Carretero-Gómez J, Gómez-Huelgas R, et al. Comorbidities and their implications in patients with and without type 2 diabetes mellitus and heart failure with preserved ejection fraction. Findings from the rica registry. Int J Clin Pract. 2021;75(1):e13661. doi:10.1111/ijcp.13661.

21. Stoyanova D, Stratmann B, Schwandt A; DPV Initiative. Heart failure among people with Type 2 diabetes mellitus: real-world data of 289954 people from a diabetes database. Diabet Med. 2020;37(8):1291-8. doi:10.1111/dme.13915.

22. Vaduganathan M, Fonarow GC, Greene SJ, et al. J. Contemporary Treatment Patterns and Clinical Outcomes of Comorbid Diabetes Mellitus and HFrEF: The CHAMP-HF Registry. JACC Heart Fail. 2020;8(6):469-80. doi:10.1016/j.jchf.2019.12.015.

23. Zareini B, Blanche P, D’Souza M, et al. Type 2 Diabetes Mellitus and Impact of Heart Failure on Prognosis Compared to Other Cardiovascular Diseases: A Nationwide Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020;13(7): e006260. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.119.006260.

24. Lejeune S, Roy C, Slimani A, et al. Diabetic phenotype and prognosis of patients with heart failure and preserved ejection fraction in a real life cohort. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):48.

25. Tang XF, Li QX, Han YL, et al. Implications of baseline glycemic control by plasma glycated hemoglobin A1c on adverse outcomes in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus: Results from the PROMISE study. Heliyon. 2024;10(22): e39748. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e39748.

26. Xu JP, Zeng RX, Mai XY, et al. How does HbA1c predict mortality and readmission in patients with heart failure? A protocol for systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2023;12(1):35. doi:10.1186/s13643-023-02179-4.

27. Xu X, Ren QW, Chandramouli C, et al. Glycated Hemoglobin Variability Is Associated With Adverse Outcomes in Patients With Heart Failure Irrespective of Diabetic Status. J Am Heart Assoc. 2024;13(9): e034109. doi:10.1161/JAHA.123.034109.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Шляхто Е. В. — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Ю. Н. Беленков

Россия

Беленков Ю. Н. — д.м.н., академик РАН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета

Москва

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов С. А. — д.м.н., академик РАН, генеральный директор

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде С. В. — д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич А. С. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

М. Г. Глезер

Россия

Глезер М. Г. — д.м.н., профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

Н. Э. Звартау

Россия

Звартау Н. Э.* — к.м.н., зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Ж. Д. Кобалава

Россия

Кобалава Ж. Д. — д.м.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Москва;

Ю. М. Лопатин

Россия

Лопатин Ю. М. — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО

Волгоград

В. Ю. Мареев

Россия

Мареев В. Ю. — д.м.н., профессор, зам. проректора

Москва

С. Н. Терещенко

Россия

Терещенко С. Н. — д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. В. Фомин

Россия

Фомин И. В. — д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики

Нижний Новгород

О. Л. Барбараш

Россия

Барбараш О. Л. — д.м.н., академик РАН, директор

Кемерово

Н. Г. Виноградова

Россия

Виноградова Н. Г. — к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии

Нижний Новгород

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Д. В. — д.м.н., зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

И. В. Жиров

Россия

Жиров И. В. — д.м.н., профессор, в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Е. Д. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней

Краснодар

В. А. Невзорова

Россия

Невзорова В. А. — д.м.н., профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики

Владивосток

О. М. Рейтблат

Россия

Рейтблат О. М. — к.м.н., начальник Регионального сосудистого центра

Тюмень

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева А. Е. — к.м.н., зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Медведева

Россия

Медведева Е. А. — к.м.н., зав. отделом стратегического развития кардиологической службы в регионах Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Е. А. — руководитель терапевтического направления

Москва

- Сахарный диабет 2 типа (СД2) встречается практически у трети амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью (СН).

- Среди пациентов с СН имеет место гиподиагностика случаев СД2 по уровню гликированного гемоглобина (HbA1c) и недостаточная оценка контроля гликемии при установленном диагнозе СД2.

- Пациенты с СД2 характеризовались более тяжёлым течением СН, чаще получали блокаторы рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторы, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа и имели более высокие показатели титрации компонентов рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии.

- Наличие СД2 ухудшает прогноз пациентов с СН. При СД2 уровень HbA1c >9% был ассоциирован с неблагоприятным прогнозом.

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Частота, клиническая и прогностическая роль сахарного диабета 2 типа у пациентов c сердечной недостаточностью: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6519. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6519. EDN: PTVUVL

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Prevalence, clinical and prognostic role of type 2 diabetes in patients with heart failure: a subanalysis of the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6519. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6519. EDN: PTVUVL

JATS XML