Перейти к:

Резистентность и контроль артериальной гипертензии у пациентов с сердечной недостаточностью по данным исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6518

EDN: RPGFFJ

Аннотация

Цель. Оценить частоту, ассоциированные факторы, особенности лечения артериальной гипертензии (АГ) и прогноз в зависимости от контроля артериального давления (АД) и резистентности к антигипертензивной терапии (АГТ) у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью (СН).

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ данных 19938 участников исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН с данными об АД на Визите 1. Отсутствием контроля считали систолическое и/или диастолическое АД ≥140 и/или 90 мм рт.ст. При отсутствии контроля АД на тройной АГТ (ингибитор ренин-ангиотензинальдостероновой системы + блокатор кальциевых каналов + тиазидный/тиазидоподобный диуретик) или контроле АД при приеме тройной АГТ в комбинации с еще хотя бы одним классом антигипертензивных препаратов диагностировали резистентную АГ (неконтролируемую и контролируемую соответственно).

Результаты. У 17750 (89,0%) пациентов диагностирована АГ, из них у 32,1% — неконтролируемая, 10,2% — резистентная (в т.ч. у 4,5% — неконтролируемая). В многофакторной логистической регрессии ожирение, сахарный диабет 2 типа, более выраженный застой увеличивали шансы наличия неконтролируемой резистентной АГ. Инициация хотя бы одного нового класса антигипертензивных препаратов отмечена у 2005 (35,2%) пациентов с неконтролируемой АГ, у 152 (19%) пациентов с неконтролируемой резистентной АГ. Наиболее часто к терапии добавляли петлевые диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, бетаблокаторы. Отмечено недоиспользование квадротерапии при СН со сниженной фракцией выброса, особенно при неконтролируемой АГ.

В общей группе риск смерти был ниже при неконтролируемой АГ — отношение рисков (ОР) 0,798 [95% доверительный интервал (ДИ): 0,681-0,935]. Выявлена независимая связь неконтролируемой резистентной АГ с увеличением вероятности госпитализаций по любой причине (ОР 1,406 [95% ДИ: 1,223-1,615]), сердечно-сосудистым причинам (ОР 1,4 [95% ДИ: 1,172-1,673]), по поводу СН (ОР 1,475 [95% ДИ: 1,088-2]) при отсутствии значимых различий между подгруппами по фракции выброса (р взаимодействия >0,05).

Заключение. Отсутствие контроля АД выявлено у каждого третьего пациента с СН и АГ. Ассоциация неконтролируемой резистентной АГ с метаболическими коморбидными состояниями, риском госпитализаций и необходимость многокомпонентной терапии требуют повышения осведомлённости врачей о тактике ведения пациентов с сочетанием различных фенотипов СН и АГ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Резистентность и контроль артериальной гипертензии у пациентов с сердечной недостаточностью по данным исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6518. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6518. EDN: RPGFFJ

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Resistance and control of hypertension in patients with heart failure according to the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6518. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6518. EDN: RPGFFJ

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных и наиболее распространенных факторов риска развития сердечной недостаточности (СН). Хроническая перегрузка левого желудочка давлением и повышенным внутрисосудистым объемом влияет на его структуру и функцию через различные молекулярные механизмы [1]. Актуальность ранней верификации таких изменений отражена в современной классификации СН, в которой признаки ремоделирования миокарда или повышения уровня натрийуретических пептидов как маркера гемодинамического стресса выделены как диагностические критерии предстадии СН [2].

АГ является распространённым коморбидным состоянием среди пациентов с СН во всём спектре фракции выброса (ФВ), однако значимо чаще встречается при хронической СН (ХСН) с сохранённой ФВ (ХСНсФВ) [3]. Среди пациентов с ХСН со сниженной ФВ (ХСНнФВ), изначально страдающих АГ, постепенно обнаруживают нормальное и даже низкое артериальное давление (АД) по мере того, как СН становится более тяжелой (феномен "обезглавленной гипертонии"). Снижение систолического АД (САД) является результатом снижения насосной функции сердца и падения сердечного выброса, несмотря на наличие компенсаторных механизмов, таких как периферическая вазоконстрикция [4].

При сочетании СН с такими кардиометаболическими состояниями, как АГ, сахарный диабет (СД), ожирение, значительно усиливается нейрогормональная дисрегуляция, хроническое эндогенное воспаление, эндотелиальная дисфункция, что приводит к большей задержке воды и соли и прогрессированию ремоделирования миокарда левого желудочка [5].

У пациентов с клинически выраженной СН вопросы оптимального диапазона АД при различных фенотипах в зависимости от ФВ продолжают изучаться и обсуждаться. В отношении высоких значений АД данные по прогнозу при различных фенотипах СН разноречивы [4][6], однако высказывается гипотеза о более узком диапазоне безопасного АД для пациентов с ХСНсФВ [7].

В последние годы в рамках небольшого числа регистров и рандомизированных контролируемых исследований оценивается роль неконтролируемой и резистентной АГ среди пациентов с СН во всём спектре ФВ [8-10], однако данные мозаичны, требуют интерпретации в контексте анализируемых когорт, подходов к диагностике, проводимой терапии и приверженности к ней.

Большинство рекомендованных классов антигипертензивных препаратов (АГП) — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина II или ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, бета-адреноблокаторы (ББ), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР) — являются компонентами базовой терапии для пациентов с ХСНнФВ, также безопасны и рассматриваются для применения при ХСНсФВ, СН с умеренно сниженной ФВ (ХСНунФВ) [2]. По сравнению с общей популяцией пациентам с ХСНнФВ не рекомендовано применение таких групп лекарственных средств, как недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (БКК), альфа-блокаторы, препараты центрального действия, что требует особого внимания клиницистов [2].

Российские данные, отражающие роль АГ при СН, ограничены, содержат преимущественно сведения о частоте АГ как этиологического фактора и коморбидного состояния [11-13], и не дают представление о различных фенотипах контроля АД, резистентности к антигипертензивной терапии (АГТ), коррекции медикаментозной терапии и прогнозе.

Цель — оценить частоту, ассоциированные факторы, особенности лечения АГ и прогноз в зависимости от контроля АД и резистентности к терапии у амбулаторных пациентов с СН.

Материал и методы

Проведён ретроспективный анализ данных Проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН). Подробно дизайн исследования и основные результаты опубликованы ранее [14][15]. За период 2020-2022гг в исследование был включен 19981 амбулаторный пациент с диагнозом СН. В целях представленного субанализа из анализируемой когорты исключены 43 пациента без сведений об уровне АД на Визите 1. Таким образом, в общую когорту вошло 19938 пациентов.

Сбор клинико-лабораторных данных выполняли с помощью электронной регистрационной карты.

Измерение АД на визитах проводилось в соответствии с реальной клинической практикой и не предполагало специального протокола, фиксирующего кратность, порядок измерения и другие особенности.

Наличие АГ отмечалось врачами-исследователями в разделе значимых сопутствующих и/или предшествующих заболеваний. Под отсутствием контроля АД понимали случаи с уровнем САД ≥140 мм рт.ст. и/или уровнем диастолического АД (ДАД) ≥90 мм рт.ст. Критериями неконтролируемой АГ считали наличие установленного диагноза АГ и отсутствие контроля АД. Случаи САД <140 и ДАД <90 мм рт.ст. обозначали как контроль АД, у пациентов с АГ — как контролируемую АГ соответственно. Для идентификации пациентов с неконтролируемой резистентной АГ учитывали наличие трех критериев: диагноз АГ, САД ≥140 и/или ДАД ≥90 мм рт.ст. и терапия тремя основными классами АГП до Визита 1: ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (иРААС — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина II/ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор), БКК, диуретик (петлевой или тиазидный (Т)/тиазидоподобный (ТП)). Под контролируемой резистентной АГ понимали сочетание четырех критериев: диагноз АГ, САД <140 и ДАД <90 мм рт.ст., АГТ как минимум тремя классами АГП (иРААС, БКК, петлевой или Т/ТП диуретик), применение как минимум одного из дополнительных классов АГП (АМР, ББ, альфа-блокаторы класса АТХ C02CA, препараты центрального действия). У пациентов с резистентной АГ отдельно оценивали факт назначения антагонистов АМР и анализировали подгруппы с и без приёма данного класса препаратов.

Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципам Хельсинкской декларации. Все участники исследования подписывали форму информированного согласия.

Статистический анализ данных проводили в программе Stata (версия 18.0, StataCorp). Для описания количественных переменных использовали среднее и стандартное отклонение (при правильном распределении данных) или медиану и 25 и 75 перцентили (при неправильном распределении). Качественные переменные представляли как число и долю пациентов с признаком по отношению ко всей когорте. Частоту качественных признаков в подгруппах сравнивали с помощью критерия хи-квадрат; значения количественных признаков с правильным и неправильным распределением — с помощью t-теста и U-критерия Манна-Уитни. Пропущенные данные не замещались. В многофакторной логистической регрессии оценивали факторы, ассоциированные с отсутствием контроля АД и резистентностью к терапии, их прогностическое значение — в многофакторной регрессии Кокса. Анализ выполняли в общей когорте с и без переменной взаимодействия с категорией ФВ и отдельно — в подгруппах в зависимости от значения ФВ на Визите 1. В связи с полученными ассоциациями между признаками застоя и контролем АД субшкалы шкалы оценки клинического состояния по положению пациента, отекам и набуханию шейных вен были трансформированы путем суммирования баллов из представленных трех субшкал в одну интегральную оценку застоя (Composite congestion score) [16]. Значения показателя варьировали в диапазоне от 0 до 8, где 0 — нет застоя, 8 — максимально выраженный застой. Переменная была включена в многофакторные регрессионные модели как количественная (увеличение на 1 балл). Также при сравнении групп были получены тесные ассоциации между ожирением, репортируемым врачом, и индексом массы тела (ИМТ). В связи с этим значения обеих переменных были закодированы в одну "Ожирение и/или ИМТ >30 кг/м²"; пациентам без данных об ИМТ на Визите 1 были присвоены значения переменной ожирения, репортируемого врачом.

Результаты

Частота АГ, контроля АД и резистентности к АГТ

Диагноз АГ отмечен у 17750 (89,0%) пациентов общей когорты, из них у 32,1% выявлено отсутствие контроля АД (неконтролируемая АГ). У 120 пациентов без диагноза АГ на Визите 1 также наблюдалось отсутствие контроля АД, при этом у 20 (16,7%) из них контроль АД также отсутствовал на последующих визитах.

Резистентная АГ верифицирована у 1815 (9,1%) пациентов: контролируемая и неконтролируемая в 800 (4%) и 1015 (5,1%) случаях, соответственно (рис. 1).

Неконтролируемая АГ и резистентность к терапии чаще регистрировались среди пациентов с ХСНсФВ (рис. 1).

Рис. 1. Частота нерезистентной и резистентной АГ, контроля АД в зависимости от фенотипа СН по ФВ.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, Контр. — контролируемая, Неконтр. — неконтролируемая, нерез. — нерезистентная, рез. — резистентная, ХСНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса.

Клинические особенности сочетания СН и АГ в зависимости от контроля АД и резистентности к АГТ

Пациенты с неконтролируемой АГ по сравнению с подгруппой с контролируемой АГ характеризовались большей пропорцией женщин, более высоким ИМТ, реже курили и имели более высокие значения ФВ, меньшие уровни N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и меньше длительность СН (табл. 1). При неконтролируемой АГ по сравнению с контролируемой АГ чаще отмечались такие метаболические состояния, как ожирение и СД 2 типа, реже нарушения ритма, ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт миокарда (ИМ), хроническая болезнь почек, анемия и хроническая обструктивная болезнь лёгких (табл. 1).

Таблица 1

Исходные клинико-демографические характеристики пациентов с СН и АГ в зависимости от контроля АД и резистентности к терапии

|

Параметр |

Вся группа c АГ, N=17750 |

Подгруппы по контролю АД |

Подгруппы по резистентности к терапии |

||||

|

Контролируемая АГ, N=12047 |

Неконтролируемая АГ, N=5703 |

p |

Нет резистентности, N=15935 |

Резистентность к терапии, N=1815 |

P |

||

|

Мужской пол, n (%) |

11071 (62,4%) |

7,740 (64,2%) |

3331 (58,4%) |

<0,001 |

10184 (63,9%) |

887 (48,9%) |

<0,001 |

|

Курение, n (%) |

<0,001 |

<0,001 |

|||||

|

— Нет |

12629 (71,1%) |

8451 (70,2%) |

4178 (73,3%) |

11264 (70,7%) |

1365 (75,2%) |

||

|

— В настоящее время |

2330 (13,1%) |

1592 (13,2%) |

738 (12,9%) |

2145 (13,5%) |

185 (10,2%) |

||

|

— В прошлом |

2791 (15,7%) |

2004 (16,6%) |

787 (13,8%) |

2526 (15,9%) |

265 (14,6%) |

||

|

Возраст, лет |

65,9±10,2 |

66,0±10,2 |

65,6±10,1 |

0,025 |

65,6±10,2 |

68,4±9,4 |

<0,001 |

|

ИМТ, кг/м² |

30,2±5,6 |

29,7±5,5 |

31,3±5,9 |

<0,001 |

30±5,6 |

32,1±5,7 |

<0,001 |

|

САД, мм рт.ст. |

127,7±18,8 |

117,9±1,1 |

148,2±14,5 |

<0,001 |

126,9±18,6 |

134,3±19,2 |

<0,001 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

78±10,9 |

73,3±7,4 |

87,8±10,5 |

<0,001 |

77,8±10,9 |

79,7±10,9 |

<0,001 |

|

ФК NYHA, n (%) |

0,342 |

0,083 |

|||||

|

— I |

1760 (9,9%) |

1180 (9,8%) |

580 (10,2%) |

1604 (10,1%) |

156 (8,6%) |

||

|

— II |

9616 (54,2%) |

6491 (53,9%) |

3125 (54,8%) |

8605 (54%) |

1011 (55,7%) |

||

|

— III |

6061 (34,1%) |

4156 (34,5%) |

1905 (33,4%) |

5437 (34,1%) |

624 (34,4%) |

||

|

— IV |

313 (1,8%) |

220 (1,8%) |

93 (1,6%) |

289 (1,8%) |

24 (1,3%) |

||

|

Длительность СН, мес. |

24 [ 3,1-60] |

24 [ 3,9-60] |

24,0 [ 2,7-60,0] |

<0,001 |

24 [ 3-60] |

28 [ 7-72] |

0,083 |

|

Госпитализация с СН до исследования, n (%) |

5501 (31%) |

3917 (32,5%) |

1584 (27,8%) |

<0,001 |

5085 (31,9%) |

416 (22,9%) |

<0,001 |

|

ФВ, % |

46,7±12,2 |

45,9±12,4 |

48,4±11,6 |

<0,001 |

46,1±12,2 |

52,1±10,5 |

<0,001 |

|

Фенотипы СН по ФВ |

<0,001 |

<0,001 |

|||||

|

— ХСНнФВ |

5697 (32,1%) |

4172 (34,6%) |

1525 (26,7%) |

5419 (34%) |

278 (15,3%) |

||

|

— ХСНунФВ |

4458 (25,1%) |

3043 (25,3%) |

1415 (24,8%) |

4068 (25,5%) |

390 (21,5%) |

||

|

— ХСНсФВ |

7595 (42,8%) |

4832 (40,1%) |

2763 (48,4%) |

6448 (40,5%) |

1147 (63,2%) |

||

|

Оценка застоя по шкале CCS, баллы |

2 [ 1-3] |

2 [ 1-2] |

2 [ 1-3] |

<0,001 |

2 [ 1-3] |

2 [ 1-3] |

0,002 |

|

Застой по шкале CCS, n (%) |

|||||||

|

— Нет |

3221 (18,8%) |

2306 (19,8%) |

915 (16,6%) |

<0,001 |

2926 (19%) |

295 (16,5%) |

0,019 |

|

— Легкий |

9426 (54,9%) |

6436 (55,3%) |

2990 (54,2%) |

8429 (54,9%) |

997 (55,6%) |

||

|

— Значимый |

4508 (26,3%) |

2894 (24,9%) |

1614 (29,2%) |

4008 (26,1%) |

500 (27,9%) |

||

|

NT-proBNP, пг/мл |

682 [ 333,5-1490] |

717 [ 350-1591] |

594 [ 307-1240] |

<0,001 |

703,1 [ 338-1550,5] |

563 [ 311,6-1082] |

0,001 |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

7645 (43,1%) |

5311 (44,1%) |

2334 (40,9%) |

<0,001 |

6908 (43,4%) |

737 (40,6%) |

0,025 |

|

Желудочковые аритмии, n (%) |

2326 (13,1%) |

1700 (14,1%) |

626 (11,0%) |

<0,001 |

2112 (13,3%) |

214 (11,8%) |

0,080 |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

13579 (76,5%) |

9386 (77,9%) |

4193 (73,5%) |

<0,001 |

12131 (76,1%) |

1448 (79,8%) |

0,001 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

8599 (48,4%) |

6211 (51,6%) |

2388 (41,9%) |

<0,001 |

7866 (49,4%) |

733 (40,4%) |

<0,001 |

|

Заболевания периферических артерий, n (%) |

1665 (9,4%) |

1120 (9,3%) |

545 (9,6%) |

0,580 |

1445 (9,1%) |

220 (12,1%) |

<0,001 |

|

Цереброваскулярная болезнь, n (%) |

1778 (10,0%) |

1194 (9,9%) |

584 (10,2%) |

0,495 |

1549 (9,7%) |

229 (12,6%) |

<0,001 |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

1608 (9,1%) |

1105 (9,2%) |

503 (8,8%) |

0,445 |

1421 (8,9%) |

187 (10,3%) |

0,051 |

|

Дислипидемия, n (%) |

6776 (38,2%) |

4572 (38%) |

2204 (38,6%) |

0,373 |

5935 (37,2%) |

841 (46,3%) |

<0,001 |

|

ХБП, n (%) |

8357 (47,1%) |

5783 (48%) |

2574 (45,1%) |

<0,001 |

7314 (45,9%) |

1043 (57,5%) |

<0,001 |

|

Сахарный диабет 2 типа, n (%) |

5217 (29,4%) |

3441 (28,6%) |

1776 (31,1%) |

<0,001 |

4458 (28%) |

759 (41,8%) |

<0,001 |

|

Ожирение, n (%) |

8510 (47,9%) |

5291 (43,9%) |

3219 (56,4%) |

<0,001 |

7384 (46,3%) |

1126 (62%) |

<0,001 |

|

ХОБЛ, n (%) |

1142 (6,4%) |

832 (6,9%) |

310 (5,4%) |

<0,001 |

1011 (6,3%) |

131 (7,2%) |

0,151 |

|

Бронхиальная астма |

529 (3%) |

348 (2,9%) |

181 (3,2%) |

0,297 |

433 (2,7%) |

96 (5,3%) |

<0,001 |

|

Анемия, n (%) |

4005 (28,3%) |

2920 (30,2%) |

1085 (19,0%) |

<0,001 |

3599 (28,4%) |

406 (27,2%) |

0,310 |

Примечание: анализируемые параметры оценивались на Визите 1. Количество (доля) пациентов с пропущенные значениями: ИМТ — 487 (2,7%), оценка застоя по шкале CCS/застой по шкале CCS — 595 (3,4%), NT-proBNP — 12489 (70,4%), анемия — 3605 (20,3%).

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМТ — индекс массы тела, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, САД — систолическое артериальное давление, СН — сердечная недостаточность, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ХБП — хроническая болезнь почек, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса, CCS (Сomposite congestion score) — композитная шкала застоя, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Резистентность к АГТ также чаще наблюдалась среди женщин и при фенотипе ХСНсФВ, характеризовалась большим бременем коморбидных состояний (табл. 1). Подгруппы в зависимости от резистентности к АГТ были сопоставимы по длительности СН, функциональному классу (ФК) NYHA, однако уровень NT-proBNP был ниже при резистентной АГ. Пациенты с неконтролируемой резистентной АГ по сравнению с контролируемой резистентной АГ были моложе, с более высоким ИМТ, чаще имели в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения (табл. 2). Подгруппы пациентов с неконтролируемой АГ и резистентностью к терапии по сравнению с контролируемой и нерезистентной, соответственно, имели более выраженные признаки застоя по шкале ССS (табл. 1, 2). Внутри неконтролируемой резистентной АГ наличие терапии АМР было характерно для пациентов с меньшей ФВ, более тяжёлым течением СН и большей частотой ожирения, фибрилляции предсердий (ФП) и ИМ в анамнезе (табл. 2).

Таблица 2

Исходные клинико-демографические характеристики пациентов с СН и резистентной АГ в зависимости от контроля АД и терапии АМР

|

Параметр |

Вся группа, N=1815 |

Подгруппы по контролю АД среди пациентов с резистентной АГ |

Подгруппы по терапии АМР среди пациентов с неконтролируемой резистентной АГ |

||||

|

Контролируемая, N=1015 |

Неконтролируемая, N=800 |

p |

Без АМР, N=403 |

С АМР, N=397 |

p |

||

|

Мужской пол, n (%) |

887 (48,9%) |

505 (49,8%) |

382 (47,8%) |

0,397 |

189 (46,9%) |

193 (48,6%) |

0,627 |

|

Курение, n (%) |

|||||||

|

— Нет |

1365 (75,2%) |

741 (73%) |

624 (78%) |

0,012 |

312 (77,4%) |

312 (78,6%) |

0,311 |

|

— В настоящее время |

185 (10,2%) |

104 (10,2%) |

81 (10,1%) |

37 (9,2%) |

44 (11,1%) |

||

|

— В прошлом |

265 (14,6%) |

170 (16,7%) |

95 (11,9%) |

54 (13,4%) |

41 (10,3%) |

||

|

Возраст на момент включения, лет |

68,4±9,4 |

69±9,4 |

67,8±9,4 |

0,010 |

68,1±9,1 |

67,5±9,6 |

0,359 |

|

ИМТ, кг/м² |

32,1±5,7 |

31,5±5,5 |

32,7±5,9 |

<0,001 |

32,1±5,6 |

33,3±6,1 |

0,002 |

|

САД, мм рт.ст. |

134,3±19,2 |

121,5±10 |

150,5±15,3 |

<0,001 |

150,8±15,6 |

150,2±15,1 |

0,603 |

|

ДАД, мм рт.ст. |

79,7±10,9 |

74,2±7,1 |

86,7±11 |

<0,001 |

86,5±11,2 |

86,9±10,7 |

0,564 |

|

ФК NYHA, n (%) |

|||||||

|

— I |

156 (8,6%) |

88 (8,7%) |

68 (8,5%) |

0,133 |

50 (12,4%) |

18 (4,5%) |

<0,001 |

|

— II |

1011 (55,7%) |

561 (55,3%) |

450 (56,2%) |

244 (60,5%) |

206 (51,9%) |

||

|

— III |

624 (34,4%) |

358 (35,3%) |

266 (33,2%) |

102 (25,3%) |

164 (41,3%) |

||

|

— IV |

24 (1,3%) |

8 (0,8%) |

16 (2%) |

7 (1,7%) |

9 (2,3%) |

||

|

Длительность СН, мес. |

28 [ 7-72] |

30,9 [ 8-72] |

25,3 [ 6-61,4] |

0,142 |

29,7 [ 4,5-72] |

24 [ 7,2-60] |

0,757 |

|

Госпитализация с СН до исследования, n (%) |

416 (22,9%) |

241 (23,7%) |

175 (21,9%) |

0,347 |

63 (15,6%) |

112 (28,2%) |

<0,001 |

|

ФВ, % |

52,1±10,5 |

51,7±10,7 |

52,5±10,2 |

0,122 |

54,3±9,7 |

50,7±10,3 |

<0,001 |

|

Фенотипы СН по ФВ, n (%) |

0,045 |

<0,001 |

|||||

|

— ХСНнФВ |

278 (15,3%) |

174 (17,1%) |

104 (13%) |

36 (8,9%) |

68 (17,1%) |

||

|

— ХСНунФВ |

390 (21,5%) |

218 (21,5%) |

172 (21,5%) |

73 (18,1%) |

99 (24,9%) |

||

|

— ХСНсФВ |

1147 (63,2%) |

623 (61,4%) |

524 (65,5%) |

294 (73%) |

230 (57,9%) |

||

|

Оценка застоя по шкале CCS, баллы |

2 [ 1-3] |

2 [ 1-2] |

2 [ 1-3] |

<0,001 |

2,0 [ 1,0-3,0] |

2,0 [ 1,0-3,0] |

0,015 |

|

Застой по шкале CCS, n (%) |

|||||||

|

— Нет |

295 (16,5%) |

174 (17,3%) |

121 (15,4%) |

0,001 |

64 (16,1%) |

57 (14,6%) |

0,246 |

|

— Легкий |

997 (55,6%) |

584 (58,2%) |

413 (52,4%) |

216 (5,4%) |

197 (50,4%) |

||

|

— Значимый |

500 (27,9%) |

246 (24,5%) |

254 (32,2%) |

117 (29,5%) |

137 (35%) |

||

|

NT-proBNP, пг/мл |

563 [ 311,6-1082] |

587 [ 309-1051] |

528,8 [ 313,5-1165,3] |

0,834 |

480,1 [ 270,6-925] |

635,5 [ 375,9-1375,8] |

0,011 |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

737 (40,6%) |

419 (41,3%) |

318 (39,8%) |

0,510 |

137 (34%) |

181 (45,6%) |

0,001 |

|

Желудочковые аритмии, n (%) |

214 (11,8%) |

127 (12,5%) |

87 (10,9%) |

0,283 |

39 (9,7%) |

48 (12,1%) |

0,273 |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

1448 (79,8%) |

839 (82,7%) |

609 (76,1%) |

0,001 |

296 (73,4%) |

313 (78,8%) |

0,074 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

733 (40,4%) |

433 (42,7%) |

300 (37,5%) |

0,026 |

127 (31,5%) |

173 (43,6%) |

<0,001 |

|

Заболевания периферических артерий, n (%) |

220 (12,1%) |

117 (11,5%) |

103 (12,9%) |

0,382 |

54 (13,4%) |

49 (12,3%) |

0,655 |

|

Цереброваскулярная болезнь, n (%) |

229 (12,6%) |

129 (12,7%) |

100 (12,5%) |

0,894 |

48 (11,9%) |

52 (13,1%) |

0,612 |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

187 (10,3%) |

91 (9%) |

96 (12%) |

0,035 |

49 (12,2%) |

47 (11,8%) |

0,889 |

|

Дислипидемия, n (%) |

841 (46,3%) |

476 (46,9%) |

365 (45,6%) |

0,590 |

197 (48,9%) |

168 (42,3%) |

0,062 |

|

Хроническая болезнь почек, n (%) |

1043 (57,5%) |

595 (58,6%) |

448 (56%) |

0,262 |

212 (52,6%) |

236 (59,4%) |

0,051 |

|

Сахарный диабет 2 типа, n (%) |

759 (41,8%) |

413 (40,7%) |

346 (43,2%) |

0,272 |

165 (40,9%) |

181 (45,6%) |

0,184 |

|

Ожирение, n (%) |

1126 (62%) |

591 (58,2%) |

535 (66,9%) |

<0,001 |

255 (63,3%) |

280 (70,5%) |

0,029 |

|

ХОБЛ, n (%) |

131 (7,2%) |

79 (7,8%) |

52 (6,5%) |

0,294 |

19 (4,7%) |

33 (8,3%) |

0,039 |

|

Бронхиальная астма |

96 (5,3%) |

58 (5,7%) |

38 (4,8%) |

0,362 |

388 (96,3%) |

374 (94,2%) |

0,168 |

|

Анемия, n (%) |

406 (27,2%) |

245 (29,4%) |

161 (24,4%) |

0,033 |

87 (26,2%) |

74 (22,6%) |

0,286 |

Примечание: анализируемые параметры оценивались на Визите 1. Количество (доля) пациентов с пропущенные значениями в подгруппах по контролю АД: ИМТ — 487 (2,7%), оценка застоя по шкале CCS/застой по шкале CCS — 23 (1,3%), NT-proBNP — 1174 (64,7%), анемия — 322 (17,7%); в подгруппах по терапии АМР: ИМТ — 11 (11,4%), оценка застоя по шкале CCS/застой по шкале CCS — 12 (1,5%), анемия — 141 (17,6%), NT-proBNP — 524 (65,5%).

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМТ — индекс массы тела, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, САД — систолическое артериальное давление, СН — сердечная недостаточность, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса, CCS (Сomposite congestion score) — композитная шкала застоя, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Факторы, ассоциированные с отсутствием контроля АД и резистентностью к АГТ у пациентов с АГ

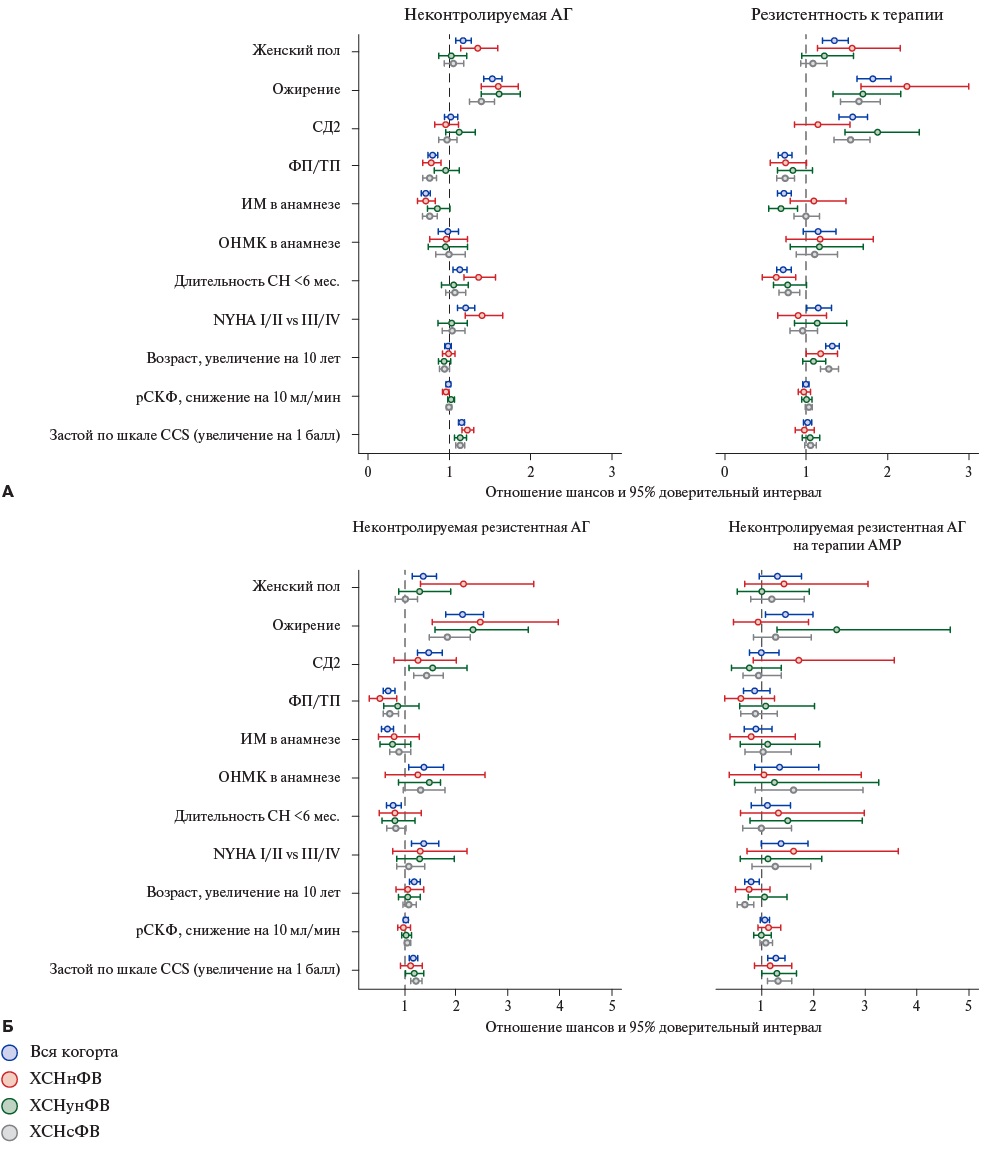

В многофакторной регрессионной модели женский пол, ожирение, длительность СН <6 мес., I/II ФК NYHA, более выраженный застой и фенотипы ХСНунФВ и ХСНсФВ были ассоциированы с более высокими шансами неконтролируемой АГ (рис. 2 А). ФП и ИМ в анамнезе были связаны с меньшей вероятностью неконтролируемой АГ. Большинство ассоциаций не отличались в подгруппах по ФВ, за исключением женского пола, длительности СН и ФК NYHA, которые были характерны только для ХСНнФВ (p взаимодействия <0,05) (табл. 3, рис. 2 А).

Таблица 3

Логистическая регрессия с клиническими переменными, связанными с наличием неконтролируемой АГ, резистентностью к терапии, отсутствием контроля при резистентной АГ, в т.ч. на терапии АМР

|

Фактор |

Неконтролируемая АГ |

Резистентность к терапии |

Неконтролируемая резистентная АГ |

Неконтролируемая резистентная АГ на терапии АМР |

||||

|

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

|

|

Женский пол |

1,108 [ 1,021, 1,202] |

0,014* |

1,161 [ 1,030, 1,310] |

0,015 |

1,154 [ 0,969, 1,374] |

0,108* |

1,237 [ 0,903, 1,694] |

0,186 |

|

Возраст, увеличение на 10 лет |

0,956 [ 0,917, 0,995] |

0,029 |

1,216 [ 1,139, 1,298] |

<0,001 |

1,083 [ 0,987, 1,189] |

0,093 |

0,771 [ 0,648, 0,918] |

0,003 |

|

Ожирение и/или ИМТ >30 кг/м² |

1,502 [ 1,395, 1,618] |

<0,001 |

1,736 [ 1,547, 1,949] |

<0,001 |

2,003 [ 1,683, 2,383] |

<0,001 |

1,437 [ 1,053, 1,960] |

0,022 |

|

ФП/ТП |

0,804 [ 0,745, 0,868] |

<0,001 |

0,768 [ 0,684, 0,862] |

<0,001 |

0,719 [ 0,607, 0,850] |

<0,001 |

0,869 [ 0,647, 1,167] |

0,351 |

|

ИМ в анамнезе |

0,758 [ 0,700, 0,821] |

<0,001 |

0,922 [ 0,816, 1,042] |

0,195* |

0,844 [ 0,705, 1,011] |

0,066 |

0,974 [ 0,714, 1,328] |

0,867 |

|

ОНМК |

0,975 [ 0,861, 1,103] |

0,683 |

1,135 [ 0,950, 1,356] |

0,162 |

1,348 [ 1,056, 1,721] |

0,016 |

1,357 [ 0,868, 2,121] |

0,181 |

|

СД 2 типа |

1,009 [ 0,932, 1,092] |

0,829 |

1,540 [ 1,376, 1,724] |

<0,001* |

1,430 [ 1,215, 1,682] |

<0,001 |

0,972 [ 0,729, 1,295] |

0,845 |

|

рСКФ, снижение на 10 мл/мин/1,73 м² |

0,990 [ 0,970, 1,010] |

0,318* |

1,015 [ 0,984, 1,047] |

0,358 |

1,035 [ 0,990, 1,082] |

0,127 |

1,063 [ 0,978, 1,154] |

0,150 |

|

Длительность СН <6 мес. |

1,146 [ 1,061, 1,237] |

<0,001* |

0,753 [ 0,665, 0,852] |

<0,001 |

0,816 [ 0,682, 0,976] |

0,026 |

1,125 [ 0,805, 1,573] |

0,489 |

|

NYHA I/II (vs III/IV) |

1,129 [ 1,033, 1,234] |

0,008* |

0,980 [ 0,857, 1,120] |

0,768 |

1,145 [ 0,941, 1,394] |

0,175 |

1,297 [ 0,938, 1,794] |

0,116 |

|

Оценка застоя по шкале CCS, увеличение на 1 балл |

1,157 [ 1,120, 1,195] |

<0,001 |

1,038 [ 0,988, 1,090] |

0,140 |

1,191 [ 1,110, 1,279] |

<0,001 |

1,280 [ 1,125, 1,455] |

<0,001 |

|

Фенотипы СН |

||||||||

|

— ХСНнФВ |

Референс |

Референс |

Референс |

Референс |

||||

|

— ХСНунФВ |

1,286 [ 1,165, 1,421] |

<0,001 |

1,867 [ 1,560, 2,234] |

<0,001 |

2,133 [ 1,614, 2,819] |

<0,001 |

1,472 [ 0,951, 2,280] |

0,083 |

|

— ХСНсФВ |

1,432 [ 1,301, 1,575] |

<0,001 |

2,997 [ 2,538, 3,539] |

<0,001 |

3,461 [ 2,674, 4,480] |

<0,001 |

1,645 [ 1,093, 2,476] |

0,017 |

Примечание: * — тест для взаимодействия между подгруппами по ФВ <0,017. Все параметры оценивались на Визите 1. Для бинарных признаков референс — отсутствие соответствующего признака. Для оценки различий между ассоциированные с отсутствием контроля/резистентностью АГ факторами выполняли многофакторную логистическую регрессию с включением в модель взаимодействия между каждой анализируемой переменной и категориальной переменной ФВ. Представленное значение р для теста взаимодействия между тремя категориями ФВ определяли с помощью теста Вальда.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, ИМТ — индекс массы тела, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОШ — отношение шансов, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СД — сахарный диабет, СН — сердечная недостаточность, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса, ФК — функциональный класс, ФП/ТП — фибрилляция/трепетание предсердий, CCS (Сomposite congestion score) — композитная шкала застоя, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Рис. 2. Факторы, ассоциированные с наличием неконтролируемой АГ, резистентностью к терапии (А), отсутствием контроля при резистентной АГ, в т.ч. на терапии АМР (Б).

Примечание: для бинарных признаков за референс считали отсутствие соответствующего признака.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ИМ — инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СД2 — сахарный диабет 2 типа, СН — сердечная недостаточность, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса, ФК — функциональный класс, ФП/ТП — фибрилляция/трепетание предсердий, CCS (Сomposite congestion score) — композитная шкала застоя, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Резистентность к АГТ также ассоциировалась с женским полом, ожирением, фенотипами ХСНунФВ/ХСНсФВ, повышением возраста и наличием СД 2 типа. В свою очередь, длительность СН <6 мес. и наличие ФП снижали шансы резистентности к АГТ (рис. 2 А).

Более высокие шансы наличия неконтролируемой резистентной АГ были характерны для пациентов с ожирением, СД 2 типа и более выраженным застоем (рис. 2 Б). Данные ассоциации наблюдались и для неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР и были универсальны для всех категорий ФВ (тест взаимодействия p>0,05).

Исходная АГТ у пациентов с АГ, в т.ч. в зависимости от контроля АД и резистентности к АГТ

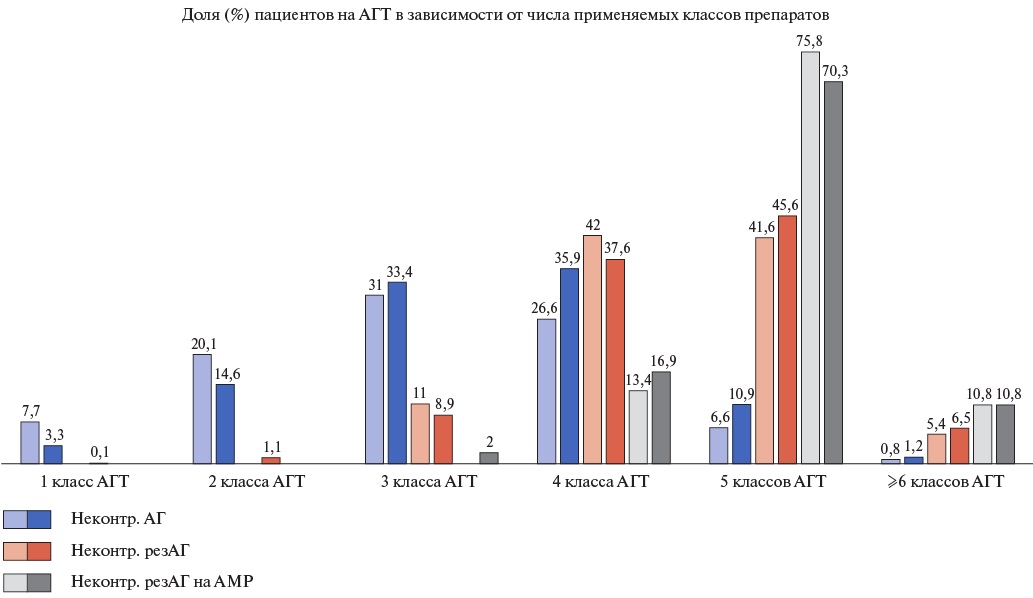

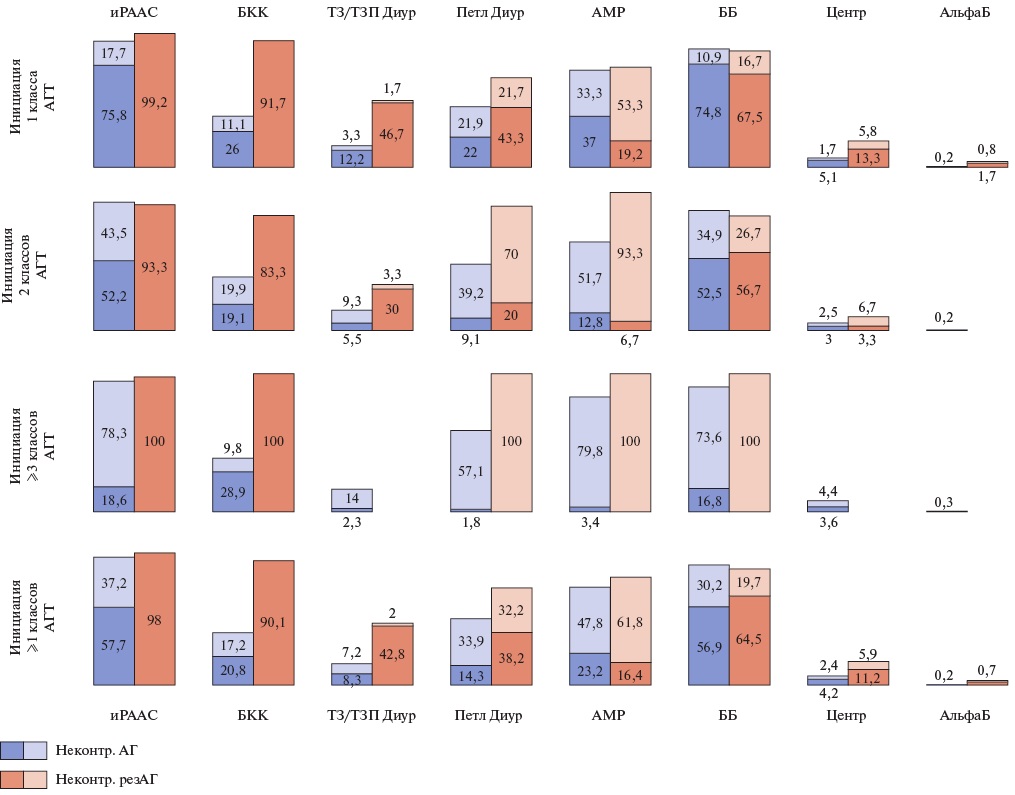

В когорте пациентов с СН и АГ исходно (до Визита 1) комбинацию из трёх основных классов АГП (иРААС, БКК, Т/ТП диуретики) получали 10,7% пациентов, в подгруппе с неконтролируемой АГ — 14%. При отсутствии контроля АД в небольшом проценте случаев имела место монотерапия, при этом пациенты с неконтролируемой резистентной АГ чаще всего получали четырехкомпонентную терапию, а пациенты с неконтролируемой резистентной АГ на АМР — пятикомпонентную АГТ (рис. 3). Среди наиболее часто применяемых АГП тройку лидеров занимали иРААС, БКК и ББ, доля пациентов, получающих данные классы, оставалась высокой и после Визита 1 (рис. 4).

Рис. 3. Число применяемых классов АГП до и после Визита 1 в подгруппах пациентов с отсутствием контроля АД.

Примечание: светлый оттенок цвета отражает долю пациентов на квадротерапии до Визита 1, тёмный оттенок цвета — после Визита 1.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АГТ — антигипертензивная терапия, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, Неконтр. — неконтролируемая, резАГ — резистентная артериальная гипертензия.

Рис. 4. Инициация и продолжение АГТ на Визите 1 в подгруппах пациентов с отсутствием контроля АД.

Примечание: темный оттенок цвета отражает продолжение терапии, светлый оттенок инициацию терапии.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АГТ — антигипертензивная терапия, АльфаБ — альфа-блокаторы, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, БКК — блокаторы кальциевых каналов, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, Неконтр — неконтролируемая, Петл Диур — петлевые диуретики, резАГ — резистентная артериальная гипертензия, ТЗ/ТЗП Диур — тиазидные/тиазидоподобные диуретики, Центр — препараты центрального действия.

Тактика по коррекции лечения при отсутствии контроля АД и ее эффективность

В когорте с репортируемой АГ после Визита 1 доля пациентов, получающих комбинацию из трёх основных классов АГП, увеличилась и составила 13,6%, среди пациентов с неконтролируемой АГ — 19%. В подгруппах с отсутствием контроля АД после Визита 1 сократилась доля пациентов на монотерапии и двойной комбинации (рис. 3). Тем не менее инициация хотя бы одного нового класса АГП, несмотря на отсутствие контроля АД, отмечена только у 2005 (35,2%) пациентов с неконтролируемой АГ, у 152 (19%) пациентов с неконтролируемой резистентной АГ и в 26 (6,5%) случаях неконтролируемой резистентной АГ на АМР. Не инициировали новые классы АГП у 3698 (64,8%) пациентов с неконтролируемой АГ, у 648 (81%) с неконтролируемой резистентной АГ и в 371 (93,5%) случае при неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР.

Количество инициированных классов АГП при отсутствии контроля АД на Визите 1 варьировало от 1 до 5. Независимо от числа инициируемых препаратов наиболее часто к терапии добавляли петлевые диуретики, АМР и ББ (рис. 4).

Среди пациентов с неконтролируемой АГ, кому была инициирована АГТ хотя бы одним классом препаратов, целевое АД (<140/90 мм рт.ст.) на Визите 2 было достигнуто только у 1 262 (67,1%) пациентов с неконтролируемой АГ, у 87 (60,4%) с неконтролируемой резистентной АГ и у 10 (38,5%) пациентов с неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР.

После Визита 1 среди пациентов с ХСНнФВ и АГ отмечено применение не рекомендованных классов АГП. При неконтролируемой АГ в 28 (1,8%) случаях применялись препараты центрального действия, в 2 (0,1%) случаях — альфа-блокаторы и в 11 случаях — недигидропиридиновые БКК, при контролируемой АГ данные классы препаратов использовались у 24 (0,6%), 4 (0,1%) и 16 (0,4%) пациентов, соответственно.

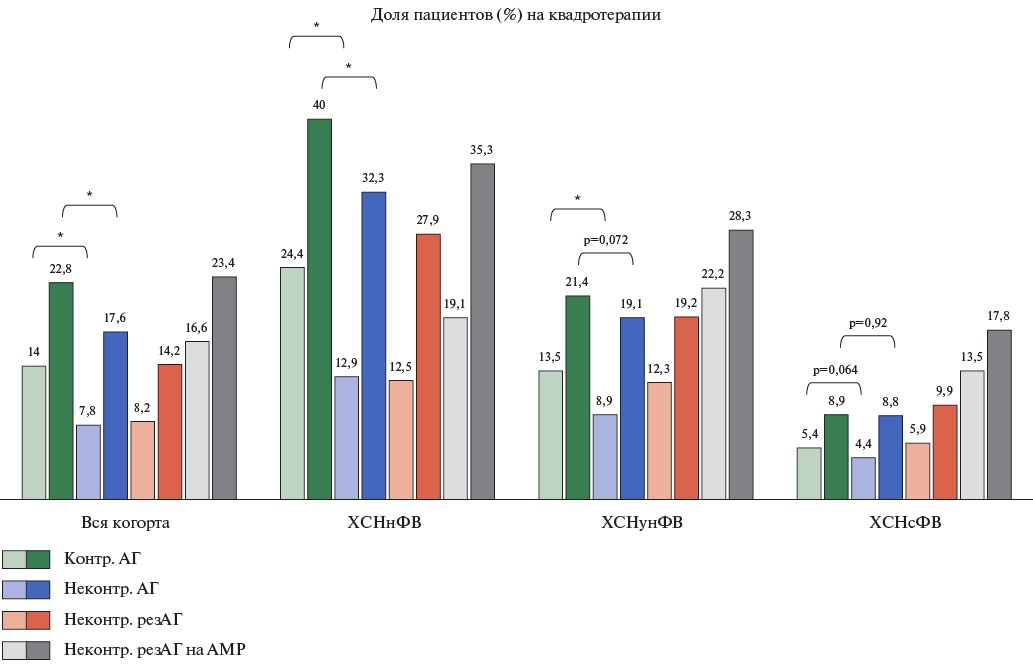

Прогноз-модифицирующая терапия СН в зависимости от контроля АД и резистентности к АГТ

Исходно в общей когорте, а также при ХСНнФВ и ХСНунФВ квадротерапию чаще получали пациенты с контролируемой АГ, чем пациенты с неконтролируемой АГ (p<0,001 для всех сравнений). После Визита 1 указанная закономерность также имела место, однако была значимой для всей когорты и пациентов с ХСНнФВ (рис. 5).

Рис. 5. Квадротерапия при различных фенотипах АГ в зависимости от контроля АД до и после Визита 1.

Примечание: светлый оттенок цвета отражает долю пациентов на квадротерапии до Визита 1, тёмный оттенок цвета — после Визита 1; * — p<0,001.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, Контр — контролируемая, Неконтр — неконтролируемая, резАГ — резистентная артериальная гипертензия, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса.

Доля пациентов с отсутствием контроля АД, охваченных квадротерапией, увеличилась после Визита 1 и во всём спектре ФВ была наиболее высокой в подгруппе с неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР (рис. 5).

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (иНГТ2) исходно реже получали пациенты с неконтролируемой по сравнению с контролируемой АГ (13,1% vs 20,1%, p<0,001) в общей когорте и в подгруппах по ФВ. После Визита 1 наблюдалась положительная динамика в назначении иНГТ2 во всех подгруппах по контролю АД и резистентности к терапии. При ХСНунФВ и ХСНсФВ частота назначения иНГТ2 после Визита 1 при неконтролируемой и контролируемой АГ была сопоставима (p>0,05 для обоих подгрупп по ФВ), а при ХСНнФВ — выше при контролируемой АГ (p=0,021).

В общей когорте с резистентной АГ также меньшая доля пациентов по сравнению с нерезистентной АГ получала иНГТ2 как исходно (16% vs 18,3%, р=0,016), так и после Визита 1 (23,3% vs 31,2%, p<0,001). При ХСНунФВ и ХСНсФВ частота назначения в подгруппах в зависимости от резистентности к терапии была сопоставимой как до, так и после Визита 1. Напротив, пациенты с ХСНнФВ и резистентной АГ значимо реже получали иНГТ2 после Визита 1-43,2% vs 49,6% при отсутствии резистентности (р=0,036).

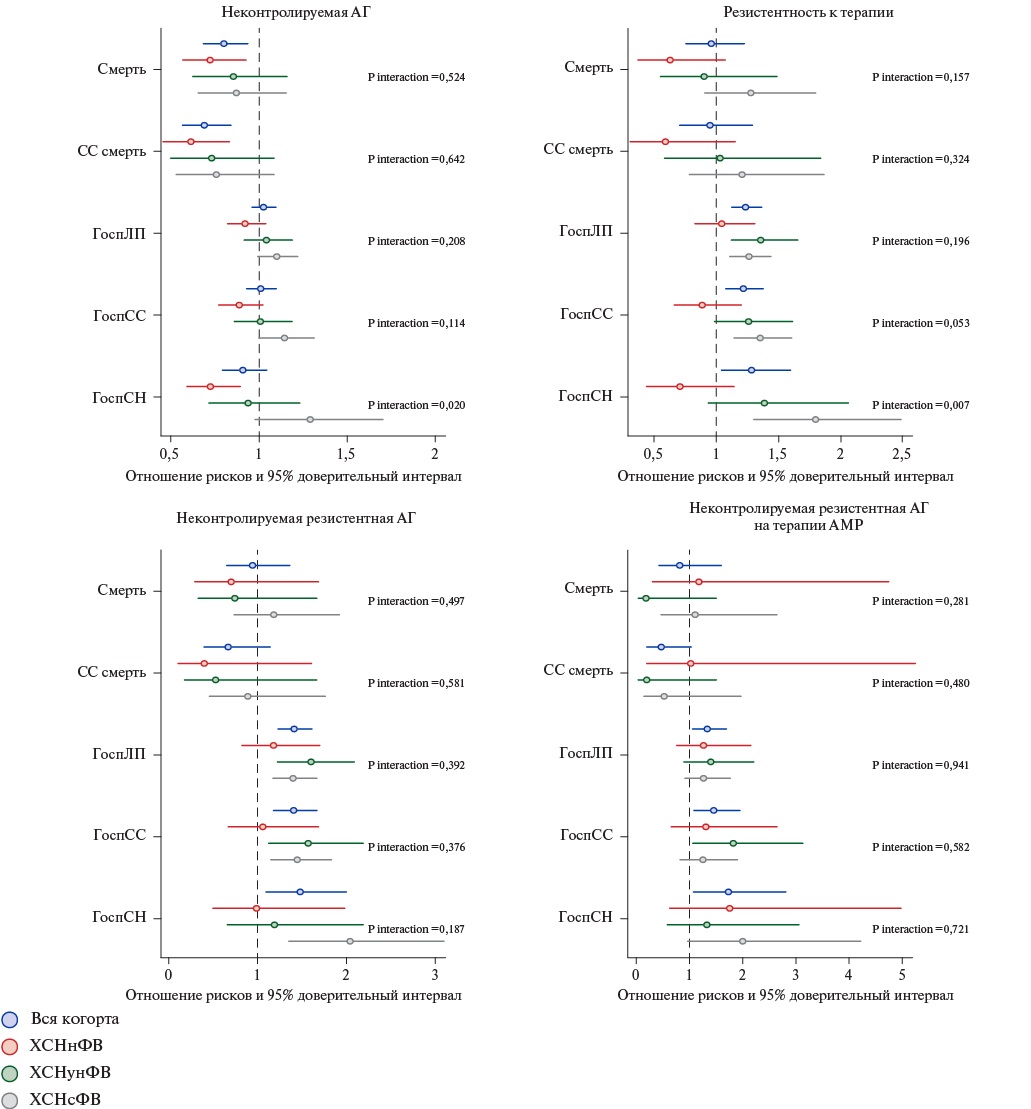

Прогноз в зависимости от контроля АД и резистентности к АГТ

Риск смерти по любым причинам и риск сердечно-сосудистой смерти были ниже у пациентов с неконтролируемой по сравнению с контролируемой АГ (отношение рисков (ОР) 0,798 [ 95% доверительный интервал (ДИ): 0,681-0,935], ОР 0,687 [ 95% ДИ: 0,562-0,840]), вне зависимости от ФВ (p взаимодействия >0,05). Резистентность к АГТ не была значимо ассоциирована с риском смерти, но повышала риск госпитализаций, причем риск госпитализации по поводу СН увеличивался при увеличении ФВ (тест взаимодействия p=0,007) (рис. 6). При неконтролируемой резистентной АГ по сравнению с другими вариантами АГ отмечено увеличение риска госпитализаций по любым причинам ОР 1,406 [ 95% ДИ: 1,223-1,615], сердечно-сосудистым причинам — ОР 1,4 [ 95% ДИ: 1,172-1,673] и по поводу СН — ОР 1,475 [ 95% ДИ: 1,088-2], что наблюдалось для всех категорий ФВ (p взаимодействия >0,05). Аналогичное повышение риска госпитализаций отмечалось для пациентов с неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР (рис. 6).

Рис. 6. Риск исходов за период наблюдения в зависимости от контроля АД и резистентности к терапии в общей когорте и в подгруппах по ФВ.

Примечание: P interaction — p взаимодействия. В моделях для оценки ассоциаций между исходами и наличием неконтролируемой АГ по сравнению с контролируемой АГ у пациентов с резистентной АГ, получающих терапию АМР, поправка на пол, возраст, категорию ФВ на Визите 1.

В остальных моделях поправка на следующие факторы: пол, возраст, ожирение и/или ИМТ >30 кг/м² на Визите 1, диагноз СД 2 типа, хронической обструктивной болезни легких, ФП/трепетание предсердий, ИМ в анамнезе, инсульт в анамнезе, количество баллов по интегральной оценке застоя по шкале CCS на Визите 1, ФК NYHA I/II vs III/IV, анамнез предшествующей госпитализации с СН и категорию ФВ на Визите 1.

Для оценки различий в ассоциациях между факторами контроля/резистентности АГ и исходами в подгруппах по ФВ в регрессионную модель для общей когорты включена переменная взаимодействия между категорией ФВ и независимой переменной, кодирующей контроль/резистентность к терапии соответственно. Представленное значение р для теста взаимодействия между подгруппами по ФВ получено с помощью теста Вальда для взаимодействия категориальной переменной значения ФВ и интересующей переменной.

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ГоспЛП — госпитализация по любой причине, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистой причине, СН — сердечная недостаточность, СС — сердечно-сосудистая, ХСНнФВ — хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, ХСНунФВ — хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса.

Обсуждение

В представленном субанализе крупного российского исследования реальной клинической практики впервые в РФ оценена частота различных фенотипов АГ в зависимости от контроля АД и резистентности к АГТ у амбулаторных пациентов с СН. Определены факторы, ассоциированные с неконтролируемой и резистентной АГ, а также особенности назначения и коррекции АГТ и прогноз-модифицирующей терапии (ПМТ). Выявлены проблемы (1) врачебной инертности в отношении добавления новых классов АГП при неконтролируемой АГ и ПМТ при неконтролируемой АГ у пациентов с ХСНнФВ, (2) гиподиагностики АГ (сохраняющееся АД ≥140/90 мм рт.ст. на нескольких визитах без репортирования АГ), а также (3) назначения не рекомендованных АГП пациентам с ХСНнФВ. Отмечена неблагоприятная прогностическая роль неконтролируемой резистентной АГ в отношении госпитализаций у пациентов с СН во всём спектре ФВ. Снижение риска смерти при неконтролируемой АГ отражает тренд более благоприятного прогноза при повышении АД, особенно в подгруппе ХСНнФВ.

По данным крупных регистровых исследований разных стран АГ является одним из наиболее частых коморбидных состояний при СН [3][17], однако в представленном субанализе частота АГ как в общей когорте — 89%, так и при различных фенотипах в зависимости от ФВ (82%, 90,5% и 94,5% при сниженной, умеренно сниженной и сохранённой ФВ соответственно) значительно превышала показатели приведённых регистров. В свою очередь, резистентная к терапии АГ в настоящем исследовании отмечалась у 14,2% пациентов с ХСНсФВ, в 7,9% случаев при ХСНунФВ и у 5% пациентов с ХСНнФВ, в отличие от более высоких показателей в шведском регистре — 17%, 14% и 10% соответственно. Такие различия могут быть обусловлены как особенностями популяции, так и более жёстким пороговым уровнем АД, используемым в шведском регистре для определения резистентности к терапии среди пациентов с СД (САД ≥135 мм рт.ст.). Авторами указанного регистра во вторичном анализе было продемонстрировано, что применение альтернативного подхода к определению резистентной АГ с использованием порогового уровня САД ≥130 мм рт.ст. для всех пациентов привело к значительному увеличению доли пациентов с резистентной АГ: 22%, 22% и 17%, соответственно, при трёх фенотипах по ФВ.

Выявленные клинические особенности подгруппы резистентной АГ — преобладание женщин, большее бремя коморбидных состояний, в т.ч. ожирения, и меньшая частота ФП — были сходными с данными крупного шведского регистра [8]. Однако параметры тяжести СН по ФК NYHA и уровень NT-proBNP отличались от указанного регистра, но согласовывались с характеристиками пациентов в исследованиях DELIVER [9] и PARAGON-HF [10], в которых натрийуретические пептиды были ниже при наличии резистентной АГ, а ФК сопоставимы в подгруппах с резистентной АГ и без неё.

В представленном субанализе ПРИОРИТЕТ-ХСН продемонстрирована клиническая роль застоя среди пациентов с АГ. С одной стороны, постоянная внутрисосудистая задержка жидкости, ассоциированная с многочисленными факторами (хроническая болезнь почек, гиперальдостеронизм, повышенная чувствительность к натрию и др.) является распространённой причиной резистентности к АГТ [18]. С другой стороны, характерные для ХСН нейрогуморальная активация и задержка жидкости могут определять более высокие значения АД за счет внутрисосудистой гиперволемии. Действительно, по представленным данным комплексная оценка застоя по шкале CCS (увеличение на 1 балл) была связана не только с резистентной АГ, но и с отсутствием контроля АД среди амбулаторных пациентов с СН во всём спектре ФВ. Ряд других выявленных факторов (повышение возраста, ожирение и/или ИМТ ≥30 кг/м², СД 2 типа), значимо ассоциированных с резистентной АГ, были сходными с полученными в шведском регистре [8]. Представленные в субанализе факторы, ассоциированные с такими фенотипами резистентной АГ, как неконтролируемая и неконтролируемая на АМР, отражают уникальные клинические характеристики данных подгрупп во всём спектре ФВ (табл. 3, рис. 2).

Тесная связь неконтролируемой АГ и резистентности к терапии с метаболическими коморбидными состояниями подчеркивает их роль в развитии и прогрессировании АГ и требует особого внимания к их коррекции для эффективного лечения данной когорты пациентов. Ожирение связано с увеличением объема крови и задержкой жидкости, особенно в жировой ткани, что, в свою очередь, увеличивает венозный возврат крови и сердечный выброс. Более того, избыток забрюшинного жира сдавливает почечные сосуды и нервы с последующим повышением внутрипочечного давления, что способствует дополнительному увеличению активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [19]. В настоящем исследовании ожирение/ИМТ ≥30 кг/м² ассоциировались с неконтролируемой АГ и резистентностью к терапии для пациентов с СН во всём спектре ФВ, что также демонстрирует универсальность данного фактора в кардиометаболическом континууме.

Обнаружены ассоциации неконтролируемой АГ с меньшей длительностью и тяжестью СН по ФК NYHA только среди пациентов с ХСНнФВ, что отражает активацию патофизиологических компенсаторных вазоконстрикторных механизмов и сохраняющийся миокардиальный резерв до развития продвинутых стадий СН.

Исходная АГТ среди пациентов с неконтролируемой АГ была представлена в 7,7% случаев монотерапией и в 20,1% двухкомпонентной терапией, что в данной сложной когорте может демонстрировать не только терапевтическую инертность в достижении целевого уровня АД, но и дифференцированный подход для предупреждения гипотензии, ассоциированной с неблагоприятным прогнозом. О терапевтической инертности в большей степени свидетельствует то, что коррекция АГТ выполнялась только у трети пациентов с неконтролируемой АГ, и особенно редко при неконтролируемой резистентной АГ на терапии АМР (в 6,5% случаях). Таким образом, несмотря на увеличение в динамике доли пациентов, получающих многокомпонентную терапию (рис. 3), продемонстрировано ограниченное соблюдение пошагового алгоритма клинических рекомендаций по подбору АГТ [20] и как следствие достижение АД <140/90 мм рт.ст. на Визите 2 только у 67,1% пациентов с неконтролируемой АГ. Наиболее частая инициация терапии АМР, петлевыми диуретиками и ББ при неконтролируемой резистентной АГ является патогенетически обоснованной: влияет на внутрисосудистую задержку жидкости, активность симпатической нервной системы [21] и отражает следование клиническим рекомендациям [20].

Меньшая частота назначения квадротерапии и иНГТ2 при неконтролируемой АГ по данным суб-анализа демонстрирует неиспользуемые резервы оптимизации ПМТ и АГТ среди данных пациентов. В свою очередь, недоиспользование иНГТ2 у пациентов с резистентной АГ значительно ограничивает возможности наибольшего снижения абсолютной частоты первичных событий в данной подгруппе по сравнению с контролируемой и нерезистентной АГ, что было продемонстрировано в исследовании DELIVER [9].

Прогностическая роль неконтролируемой АГ и резистентности к АГТ среди пациентов с СН неоднозначна и обсуждается по результатам крупных регистровых и рандомизированных исследований. В данном субанализе риск смерти при отсутствии контроля АД снижался, в свою очередь, резистентность к АГТ была связана с повышенным риском госпитализаций во всём спектре ФВ (и госпитализаций по поводу СН при ХСНсФВ) и не влияла на смертность. В шведском регистре при резистентной АГ по сравнению с нормальным АД отмечалось снижение риска первичной комбинированной конечной точки (первая госпитализация по поводу СН или сердечно-сосудистая смерть) при ХСНнФВ и ХСНунФВ, но не при ХСНсФВ. В исследованиях DELIVER [9], PARAGON-HF [10] у пациентов с ХСНунФВ/ХСНсФВ частота первичной комбинированной конечной точки при резистентной АГ была выше, чем при контролируемом АД.

В крупном ретроспективном исследовании пациентов с СН (n=26800) было показано, что тяжелые неконтролируемые сопутствующие кардиометаболические состояния (САД ≥160 мм рт.ст., гликированный гемоглобин A1c ≥8% и ИМТ ≥35 кг/м²) были ассоциированы с повышенным риском госпитализации по любой причине как среди пациентов с ХСНнФВ, так и при ХСНсФВ, причём риск увеличивался при комбинации данных состояний [22]. В представленном субанализе не обнаружено связи неконтролируемой АГ с повышенным риском госпитализаций. В то же время при резистентной АГ был отмечен высокий риск всех видов госпитализаций при поправке на многочисленные факторы, в т.ч. на ожирение и СД, что подчёркивает важное независимое влияние резистентности на данные исходы во всём спектре ФВ.

Ограничения исследования. В субанализе оценивались только результаты измерения офисного АД за период наблюдения. В протоколе исследования не содержались требования к порядку измерения и интерпретации АД, что отражает условия реальной клинической практики. В рамках исследования не предполагалась оценка домашнего мониторинга АД, суточного амбулаторного мониторинга АД, а также приверженности к терапии, что ограничивает детализацию фенотипов АГ.

Заключение

У каждого третьего пациента с сочетанием СН и АГ целевой уровень АД не достигался. Резистентная АГ выявлена у 9,1% общей когорты, значительно чаще при ХСНсФВ — в 14,2% случаев. Ассоциация резистентной АГ с метаболическими коморбидными состояниями, риском госпитализаций во всём спектре ФВ, необходимость применения многокомпонентных схем терапии требует повышения осведомлённости клиницистов о тактике ведения пациентов с сочетанием различных фенотипов СН и АГ. Совершенствование мер по внедрению клинических рекомендаций позволит использовать резервы для оптимизации помощи данной группе пациентов, направленные на улучшение контроля и прогноза данных заболеваний. Актуальными представляются дальнейшие исследования, направленные на оценку оптимального уровня АД для персонализации терапии и улучшения прогноза пациентов с различными фенотипами СН и АГ.

Благодарности. Авторы выражают благодарность всем руководителям медицинских организаций за помощь в организации и проведении исследования, а также пациентам, принявшим участие в исследовании.

Отношения и деятельность. Проведение и анализ результатов исследования выполнены при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

Список литературы

1. Lauder L, Mahfoud F, Azizi M, et al. Hypertension management in patients with cardiovascular comorbidities. Eur Heart J. 2023;44(23):2066-77. doi:10.1093/eurheartj/ehac395.

2. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi:10.15829/1560-4071-2024-6162.

3. Tomasoni D, Vitale C, Guidetti F, et al. The role of multimorbidity in patients with heart failure across the left ventricular ejection fraction spectrum: Data from the Swedish Heart Failure Registry. Eur J Heart Fail. 2024;26(4):854-68. doi:10.1002/ejhf.3112.

4. Messerli FH, Rimoldi SF, Bangalore S. The Transition From Hypertension to Heart Failure: Contemporary Update. JACC Heart Fail. 2017;5(8):543-51. doi:10.1016/j.jchf.2017.04.012.

5. Marra AM, Bencivenga L, D’Assante R, et al. Heart failure with preserved ejection fraction: Squaring the circle between comorbidities and cardiovascular abnormalities. Eur J Intern Med. 2022;99:1-6. doi:10.1016/j.ejim.2022.01.019.

6. Niu X, Li Z, Kang Y, Li M, et al. Effect of different blood pressure levels on short-term outcomes in hospitalized heart failure patients. Int J Cardiol Cardiovasc Risk Prev. 2023;16:200169. doi:10.1016/j.ijcrp.2023.200169.

7. Chun KH, Kang SM. Blood pressure and heart failure: focused on treatment. Clin Hypertens. 2024;30(1):15. doi:10.1186/s40885-024-00271-y.

8. Jackson AM, Benson L, Savarese G, et al. Apparent Treatment-Resistant Hypertension Across the Spectrum of Heart Failure Phenotypes in the Swedish HF Registry. JACC Heart Fail. 2022;10(6):380-92. doi:10.1016/j.jchf.2022.04.006.

9. Ostrominski JW, Vaduganathan M, Selvaraj S, et al. Dapagliflozin and Apparent Treatment-Resistant Hypertension in Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction: The DELIVER Trial. Circulation. 2023;148(24):1945-57. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065254.

10. Jackson AM, Jhund PS, Anand IS, et al. Sacubitril-valsartan as a treatment for apparent resistant hypertension in patients with heart failure and preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2021;42(36):3741-52. doi:10.1093/eurheartj/ehab499.

11. Поляков Д. С., Фомин И. В., Беленков Ю. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

12. Айрапетян А. А., Лазарева Н. В., Рейтблат О. М. и др. Коморбидные состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра хронической сердечной недостаточности в Тюменской области). Consilium Medicum. 2023;25(10):685-92. doi:10.26442/20751753.2023.10.202384.

13. Ендубаева Г.В., Соловьева А.Е., Медведев А.Э. и др. Анализ соответствия ведения госпитализированных пациентов с хронической сердечной недостаточностью критериям качества медицинской помощи: данные регистра Санкт-Петербурга. Российский кардиологический журнал. 2023;28(4S):5621. doi:10.15829/1560-4071-2023-5621. EDN: BBAIJN.

14. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. doi:10.15829/1560-4071-2023-5456.

15. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Характеристика и исходы у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты крупного проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования Приоритет-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6516. doi:10.15829/1560-4071-2025-6516. EDN: DZOXMG.

16. Rubio-Gracia J, Demissei BG, Ter Maaten JM, et al. Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart failure. Int J Cardiol. 2018;258:185-91. doi:10.1016/j.ijcard.2018.01.067.

17. Rismiati H, Lee HY. Hypertensive Heart Failure in Asia. Pulse (Basel). 2021;9(3-4):47-56. doi:10.1159/000518661.

18. Siddiqui M, Dudenbostel T, Calhoun DA. Resistant and refractory hypertension: Antihypertensive treatment resistance versus treatment failure. Canadian Journal of Cardiology. 2015;32(5):603-6. doi:10.1016/j.cjca.2015.06.033.

19. Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2014;7:75-88. doi:10.2147/IJNRD.S39739.

20. Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. doi:10.15829/1560-4071-2024-6117.

21. Townsend RR. Pathogenesis of drug-resistant hypertension. Semin Nephrol. 2014;34(5):50613. doi:10.1016/j.semnephrol.2014.08.004.

22. Hamo CE, Li X, Ndumele CE, et al. Association Between Cardiometabolic Comorbidity Burden and Outcomes in Heart Failure. J Am Heart Assoc. 2025;14(3):e036985. doi:10.1161/ JAHA.124.036985.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Шляхто Е. В. — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Ю. Н. Беленков

Россия

Беленков Ю. Н. — д.м.н., академик РАН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета

Москва

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов С. А. — д.м.н., академик РАН, генеральный директор

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде С. В. — д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич А. С. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

М. Г. Глезер

Россия

Глезер М. Г. — д.м.н., профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

Н. Э. Звартау

Россия

Звартау Н. Э.* — к.м.н., зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Ж. Д. Кобалава

Россия

Кобалава Ж. Д. — д.м.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Москва;

Ю. М. Лопатин

Россия

Лопатин Ю. М. — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО

Волгоград

В. Ю. Мареев

Россия

Мареев В. Ю. — д.м.н., профессор, зам. проректора

Москва

С. Н. Терещенко

Россия

Терещенко С. Н. — д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. В. Фомин

Россия

Фомин И. В. — д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики

Нижний Новгород

О. Л. Барбараш

Россия

Барбараш О. Л. — д.м.н., академик РАН, директор

Кемерово

Н. Г. Виноградова

Россия

Виноградова Н. Г. — к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии

Нижний Новгород

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Д. В. — д.м.н., зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

И. В. Жиров

Россия

Жиров И. В. — д.м.н., профессор, в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Е. Д. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней

Краснодар

В. А. Невзорова

Россия

Невзорова В. А. — д.м.н., профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики

Владивосток

О. М. Рейтблат

Россия

Рейтблат О. М. — к.м.н., начальник Регионального сосудистого центра

Тюмень

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева А. Е. — к.м.н., зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Медведева

Россия

Медведева Е. А. — к.м.н., зав. отделом стратегического развития кардиологической службы в регионах Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Е. А. — руководитель терапевтического направления

Москва

- Артериальная гипертензия (АГ) зарегистрирована у 89% пациентов с сердечной недостаточностью (СН), у трети из них не был достигнут целевой уровень артериального давления (АД), у 10,2% отмечена резистентность к антигипертензивной терапии (АГТ).

- Резистентность к АГТ ассоциирована с женским полом, ожирением, сахарным диабетом, фенотипом хронической СН с умеренно сниженной фракцией выброса и хронической СН с сохраненной фракцией выброса, риском госпитализаций.

- Инициация ≥1 класса АГТ при неконтролируемой АГ отмечена только у 35,2% пациентов.

- При хронической СН со сниженной фракцией выброса (ХСНнФВ) с неконтролируемой АГ реже назначались ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа и квадротерапия.

- Неконтролируемая АГ ассоциирована с меньшим риском смерти, особенно при ХСНнФВ.

- Необходимо повышение осведомлённости клиницистов о тактике ведения пациентов с сочетанием СН и АГ.

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Резистентность и контроль артериальной гипертензии у пациентов с сердечной недостаточностью по данным исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6518. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6518. EDN: RPGFFJ

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Resistance and control of hypertension in patients with heart failure according to the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6518. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6518. EDN: RPGFFJ